11,99 €

Mehr erfahren.

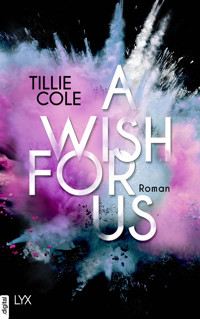

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

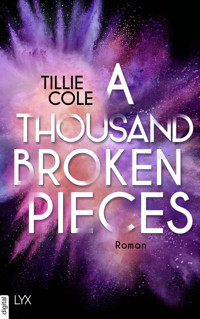

Ich ahnte nicht, dass die größte Liebesgeschichte, die mir je zu Ohren kommen würde, meine eigene wäre

Die siebzehnjährige June Scott wollte schon immer Autorin werden und die größte Liebesgeschichte der Welt schreiben. Eine, die Herzen in tausend Scherben zerbricht und sie dann liebevoll wieder zusammensetzt. Das Problem: June war noch nie in ihrem Leben verliebt, und als sie erfährt, dass sie schwer krank ist, ahnt sie, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Doch dann lernt sie Jesse Taylor kennen, der jeden Tag lebt, als sei es sein letzter. Und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, je mehr sie sich ineinander verlieben, desto dringender will June dem Jungen, dem ihr ganzes Herz gehört, ihre gemeinsame Geschichte aufschreiben und die Welt daran erinnern, was hätte sein könne wenn das Schicksal einen anderen Plan für sie gehabt hätte.

»Ein herzzerreißendes Meisterwerk, das Themen wie Liebe und Verlust auf die schönste Art und Weise einfängt.« marshallreads

»Tillie Cole hat mich bereits mit A THOUSAND BOY KISSES von der ersten Seite an gefesselt. Haltet eure Taschentücher bereit!« Burcu Bloyd

Der neue Roman von TIKTOK-Sensation Tillie Cole

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

INHALT

Titel

Zu diesem Buch

Leser:innenhinweis

Widmung

Playlist

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Epilog

Danksagung

Die Autorin

Die Romane von Tillie Cole bei LYX

Impressum

TILLIE COLE

Write Me for You

ROMAN

Ins Deutsche übertragen von Svenja Tengs

ZU DIESEM BUCH

Schon ihr Leben lang träumt die siebzehnjährige June Scott davon, eines Tages Autorin zu werden und die größte Liebesgeschichte der Welt zu schreiben. Eine, die Herzen in tausend Scherben zerbricht und sie dann liebevoll wieder zusammensetzt. Aber obwohl June es sich so dringend wünscht, war sie noch nie verliebt. Als sie dann auch noch erfährt, dass sie schwer krank ist, ahnt sie, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleiben wird, ihre Träume zu verwirklichen. Bis sie Jesse Taylor kennenlernt, der ebenfalls eine schlimme Diagnose erhalten hat und seitdem jeden Tag so lebt, als sei es sein letzter. Zum ersten Mal fühlt June genau die Funken, von denen sie bisher nur geträumt hat und über die sie so verzweifelt schreiben möchte. Denn je mehr die beiden sich ineinander verlieben, desto dringender will June dem Jungen, der ihr alles bedeutet, ihre gemeinsame Geschichte aufschreiben und die Welt daran erinnern, was hätte sein können, wenn das Schicksal einen anderen Plan für sie gehabt hätte.

Liebe Leser*innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.

Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.

Wir wünschen uns für euch alle

das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer LYX-Verlag

Für die Träumer und Romantiker,

die stets ein Licht in der Dunkelheit finden.

PLAYLIST

Two Hearts – Dermot Kennedy

Next Thing You Know – Jordan Davis

A Lot More Free – Max McNown

Your Bones – Chelsea Butler

Medication – David Wimbish & The Collection

Behind – Myles Smith

Save You a Seat – Alex Warren

Betting on Us – Myles Smith

My Greatest Fear – Benson Boone

Just Us – James Arthur

Live More & Love More – Cat Burns

Like real People Do – Hozier

Belong Together – Mark Ambor

Dreams (feat. Judah & The Lion) – NEEDTOBREATHE, Judah & the Lion

Carry Me (feat. Switchfoot) – NEEDTOBREATHE, Switchfoot

Carry You On – Amos Lee

Heaven Is a Place on Earth – The Mayries

Fields of Gold – Kina Grannis

Moon River – Kina Grannis

Face My Fears – Mree

Now We Are Free – Hans Zimmer, Klaus Badelt, Lisa Gerrard, Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra

Story of My Life – One Direction

Sweet Ever After (feat. NEEDTOBREATHE) – Ellie Holcomb, Bear Rinehart, NEEDTOBREATHE

A. M. – One Direction

Stardust – ZAYN

Soon You’ll Get Better (feat. The Chicks) – Taylor Swift, The Chicks

Magical – Ed Sheeran

Full of Life – Christine and the Queens

Sink – Noah Kahan

Quite Miss Home – James Arthur

Never Be Alone – Shawn Mendes

Put A Little Love on Me – Niall Horan

Miracle – Labrinth

The Story Never Ends – Lauv

Feels Like This – Maisie Peters

Free – Elina

Repeat Until Death – Novo Amor

BE HERE LONG – NEEDTOBREATHE

West Texas Wind – NEEDTOBREATHE

You Feel Like Home – Hills x Hills

Young Blood – Noah Kahan

Save Me – Noah Kahan

Beautiful Things – Benson Boone

Death Wish Love – Benson Boone

Tears For Fun – Griff

Pink Skies – Zach Bryan

Holy Smokes – Bailey Zimmerman

Next To You – Little Big Town

Forever Young – Alphaville

Carry You – Novo Amor

Little Life – Cordelia

Roses – Jenna Raine

Carry You Home – Alex Warren

Already Home – Hills x Hills

River Flows in You – Yiruma

Forever and a Day – Benson Boone

PROLOG

June

San Antonio, Texas

Zehn Jahre alt

Ich schrieb »Ende«, und ein riesiges Lächeln überzog mein Gesicht. Die Sterne funkelten vor meinem Fenster, und mein Herz fühlte sich so voll an, dass ich glaubte, meine Brust würde jeden Moment platzen.

Ich klappte das Notizbuch zu, in dem nun meine allererste Geschichte stand. Mit der Hand strich ich über den Titel – »Ihr Prinz«. Es waren ganze zwanzig Seiten über einen Prinzen und eine Märchenprinzessin und die gefährliche Reise, die sie antraten, um ihr Land zu retten. Und auf der sie sich verliebten.

Natürlich taten sie das.

Sie liebten einander sehr, so wie Mom und Dad. Ihretwegen wollte ich über die Liebe schreiben. Meine Mutter erzählte mir oft davon, wie sie meinen Vater kennengelernt hatte, als sie achtzehn war. Sie sagte, bei seinem bloßen Anblick habe sie gewusst, dass er ihre große Liebe war – der Junge, den sie heiraten würde. Dad sagte dasselbe, denn auch für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Ich wünschte mir das so sehr für mich selbst. Ich wollte einem Jungen begegnen, der lieb, aber mutig und wie mein Vater stark, aber offenherzig war.

Seufzend kniff ich die Augen zusammen und versuchte, mir den Jungen vorzustellen, der mir über den Weg laufen würde, den Einen, der mein Herz in seinen Händen halten würde. Ich versuchte, mir seine Haarfarbe und seine Augen auszumalen, seinen Namen zu erraten … Mir kam nichts in den Sinn – nur ein verschwommener Umriss davon, wer er sein könnte –, doch ich konnte mir die Schmetterlinge vorstellen, die ich bei unserer ersten Begegnung im Bauch haben würden.

Meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, und als ich die Augen öffnete, blickte ich aus meinem Schlafzimmerfenster zum Vollmond hinaus. In diesem ländlichen Teil von Texas – einer kleinen Provinzstadt mit nur zweitausend Einwohnern – schien der Gedanke an meine zukünftige Liebe so weit weg, so groß und außer Reichweite. Aber als ich mit der Hand über mein Notizbuch fuhr, das meine abgeschlossene Geschichte enthielt, schien jener Traum nicht mehr so unerreichbar.

»Liebe«, sagte meine Mutter, »ist das Mächtigste auf der Welt. Sie kann heilen, und sie kann an den unwahrscheinlichsten Orten wachsen. Wenn alles verloren ist, erblüht die Liebe.«

Ich legte mich auf mein Bett, starrte den hellen Mond an, dessen Schimmer die Nachbarranch erhellte, und flüsterte: »Ich wünsche mir eine Liebe wie die von Mom und Dad. Bitte, lieber Mond, wenn ich alt genug bin, dann schick mir jemanden, den ich lieben kann.«

1

June

Texas

Siebzehn Jahre alt

»Es tut mir sehr leid … aber wir können nichts mehr tun.«

Die Worte drangen wie vereinzelte Regentropfen nach und nach an meine Ohren. Taubheit breitete sich in meinen Gliedern aus, ließ mich unbeweglich zurück. Dr. Longs von Bedauern erfülltes Gesicht verschwamm vor mir, als meine Augen den Fokus zu verlieren schienen und jede Faser meines Körpers erstarrte.

Es tut mir sehr leid …

Dr. Longs Stimme schallte durch meinen Kopf, wie in einem Windtunnel gefangen, in dem sie kreiste und nachhallte und mein schockiertes Herz zu erreichen versuchte. Ich steckte in einer Art Kokon fest. Von draußen war ein ferner, lauter Schrei zu hören, doch ich konnte mich nicht rühren, um zu sehen, woher er kam. Ich erhaschte eine flüchtige Bewegung in meiner Umgebung, konnte allerdings die Augen nicht bewegen, um zu sehen, was es war. Ich hörte etwas zerbrechen, dann ein tieftrauriges Weinen, das den Raum erfüllte und klang, als käme es aus der tiefsten Seele jener Person.

… aber wir können nichts mehr tun.

Mein Herz begann zu rasen, während Dr. Longs Worte immer noch versuchten, zu mir durchzudringen, zusammen mit den Schreien und Wehklagen, die an meinen undurchdringlichen Mauern zerschellten.

Ich schüttelte den Kopf, versuchte zu denken, versuchte, mich wieder zu fassen, doch es nützte nichts. Mein Atem ging schnell, und ich spürte vage die Nässe, die meine Wangen hinunterlief. Eine Hand schlang sich um meine, umfasste sie fest, als wollte sie sie nie wieder loslassen. Ich blinzelte und dann noch mal, versuchte, mich zu konzentrieren, versuchte, meinen Weg aus diesem erstarrten, schattigen Zustand herauszufinden. Schließlich holte mich das tröstliche Gefühl, wie sich die Arme meiner Mom um meinen Hals schlangen, in die Gegenwart zurück, bis ich das Sprechzimmer wieder ganz klar sehen konnte. Bis die rauen, gebrochenen Schreie meines Vaters auf mich einstürmten und die zitternden Arme meiner Mutter mich zu erden schienen. Ich rang nach Atem und ließ die kühle Luft der Klimaanlage in meine Lunge strömen.

Dr. Long saß nach wie vor still vor mir, und ich starrte auf sein unglückliches Gesicht. Es tut mir sehr leid … aber wir können nichts mehr tun.

Ich wartete darauf, dass mich die schwere Last der Realität niederdrückte, wartete auf die Schluchzer und Schreie aus meinem Mund, auf die Angst, gegen die ich schon so lange ankämpfte und die mich in ihren eisernen Griff nehmen wollte. Aber nichts dergleichen geschah. Meine Mom weinte an meinem Hals, mein Dad ging vor unseren Stühlen auf die Knie und schloss Mom und mich in seine starken Arme, doch ich war vollkommen still. Da war kein Zittern. Kein Weinen, keine Schreie. Nur … Stille.

Ich würde sterben.

Ich war siebzehn, und ich würde sterben.

Nach all den Kämpfen der vergangenen Jahre – der Chemo, den Medikamenten, den Panikattacken, den ganzen Schmerzen – hätte es ein Ende. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass darin eine gewisse Erleichterung lag. Keine Schmerzen, keine Medikamente, keine Spritzen mehr, lediglich die Erkenntnis, dass es an der Zeit war loszulassen.

»June«, flüsterte meine Mom und hob den Kopf von meiner Halsbeuge.

Als ich sie anstarrte, begannen meine Lippen zu zittern. Nicht meinetwegen, sondern ihretwegen … meines Vaters wegen.

Dad hob den Kopf, die Augen voller Schmerz, der Blick gequält und eindringlich.

»Es ist okay«, brachte ich hervor. Meine Stimme war kaum hörbar. »Es … Es geht mir gut.«

»Schatz«, sagte meine Mom und legte ihre Hände auf meine Wangen. Sie musterte mein Gesicht, als sähe sie mich zum allerletzten Mal.

Dr. Long erhob sich von seinem Stuhl. Ich tat es ihm nach. Meine Eltern blickten zu ihm auf, als würde er ihnen doch noch sagen, dass er sich komplett getäuscht habe. Dass er das Schaubild falsch gedeutet habe. Dass die Ergebnisse vielmehr darauf hinwiesen, dass es noch eine Chance gab. Hoffnung …

Aber die gab es nicht.

Dr. Long presste die Lippen aufeinander und sagte: »Nehmen Sie sich hier so viel Zeit, wie Sie brauchen. In den nächsten Tagen werde ich Sie mit einem Plan für die Palliativpflege kontaktieren.« Er machte eine Pause, und ich beobachtete, wie sein Adamsapfel in seiner Kehle auf und ab sprang, als würde auch er gegen seine Gefühle ankämpfen. Dann nickte er, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich.

Die Stille, die auf sein Weggehen folgte, war erdrückend. Mom und Dad legten den Kopf zurück und beobachteten mich mit blutunterlaufenen Augen, um zu sehen, ob ich zusammenbrechen würde. Doch die Taubheit blieb. »Können wir nach Hause?«, fragte ich. Ich wollte nicht länger als nötig in diesem Krankenhaus bleiben. Meine Eltern sahen sich an und führten eine Art stille Konversation, die ich nicht verstand.

»Natürlich«, sagte meine Mutter und ergriff meine Hand.

Ich starrte auf unsere ineinander verschränkten Finger. Es fühlte sich nicht so an, als würde sie meine Hand halten. Vielmehr kam es mir so vor, als beobachtete ich die Welt plötzlich aus der Ferne. Als hätte ich nicht länger die Kontrolle über meinen Körper. Als würde ich nicht mehr am Steuer sitzen, sondern auf dem Rücksitz, von dem aus ich alles nur aus unüberwindbarer Entfernung verfolgte.

Ich hielt den Blick geradeaus gerichtet, während wir aus dem Zimmer und durch die Abteilung für pädiatrische Onkologie gingen. Das Klackern der Absätze meiner Mutter auf dem Linoleumboden begleitete uns, bis wir draußen in der warmen Luft von Texas waren – vierhundertzweiundzwanzig Schritte.

Mom hielt mich fest umklammert, bis wir das Auto erreichten. Dad öffnete die Tür und half mir hinein. Ich schnallte mich an, alles wie ferngesteuert. Ich versuchte, etwas zu fühlen, mein Bewusstsein dazu zu bringen, gegen diese seltsame Losgelöstheit anzukämpfen, jedoch vergeblich.

Dad ließ den Motor an, und wir fuhren schweigend den ganzen Weg nach Hause. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich die besorgten Blicke, die meine Eltern austauschten. Sah, wie sie sich häufig nach mir umdrehten, darauf warteten, dass ich zusammenbrach, etwas sagte, irgendetwas tat. Doch ich konzentrierte mich einzig und allein auf die Aussicht durch das Autofenster und blieb in dem Sicherheitskokon, den ich in mir gefunden hatte.

Die Bäume wiegten sich in der Nachmittagsbrise. Vögel sangen und schwangen sich in die Lüfte, stürzten herab und stiegen wieder auf. Die Sonne strahlte am wolkenlosen Himmel. Die Welt war dieselbe geblieben.

Aber ich würde sterben.

Ich atmete tief ein und spürte dabei ein leichtes Stocken in meiner Brust. Ich wartete auf die Panik, den Schmerz, die lähmende Angst, die einen befallen musste, wenn man erfuhr, dass man nicht mehr lange zu leben hatte – doch die Taubheit blieb. Ich starrte auf meine Hand hinunter; sie fühlte sich immer noch nicht wie meine an.

In gefühlt kürzester Zeit kamen wir zu Hause an. Ich blickte an unserem kleinen Haus hoch. Alles sah wie immer aus. Es hatte etwas Tröstliches, dass manche Dinge gleich blieben, wenn das Leben auf den Kopf gestellt wurde.

Meine Tür wurde geöffnet, und Dad streckte mir eine Hand entgegen, um mir aus dem Auto zu helfen. Ich ergriff sie und ließ mich von ihm ins Haus führen. Aber sobald wir drinnen waren, verschluckte uns eine Stille, die die Taubheit langsam vertrieb. Stich für Stich begannen sich Nadeln der Angst in meine Brust zu bohren.

»June?«, sagte Mom. Ihre traurigen Augen musterten mein Gesicht. Keine Ahnung, wie ich reagieren sollte. Wie sollte man sich verhalten, wenn man gerade erfahren hatte, dass man sterben würde? Ich kannte die Verhaltensregeln dafür nicht.

»Ich brauche frische Luft«, sagte ich und lief zum Garten hinter dem Haus. Ich hörte, wie meine Eltern mir folgten, blieb stehen und sagte, ohne mich umzudrehen: »Bitte … lasst mich allein. Ich muss allein sein.«

Ich sah sie nicht an. Ich konnte es nicht mehr ertragen, die Traurigkeit in ihren Gesichtern zu sehen. Natürlich wollte ich sie nicht wegstoßen; ich musste nur atmen,zu mir selbst zurückfinden.

Die Sonne, die durch die Fenster hereinschien, warf Regenbogenstreifen auf die Arbeitsoberflächen in der Küche, und in der Luft hing der vage Duft des Brots, das meine Mom am Morgen gebacken hatte. Das alles ließ ich meine Sinne überfluten, bevor ich auf die Veranda hinter dem Haus trat. Das Holz knarrte unter meinen Füßen. Ich ging zum Geländer und lehnte mich dagegen. Ich blickte wieder auf meine Hände hinunter und krümmte meine Finger. Meine Nägel waren kurz und spröde, sahen aber ansonsten okay aus. Ich atmete tief ein, sodass Luft meine Lunge füllte. Meine Beine und Arme schmerzten.

Doch es ging mir soweit gut. Ich hatte nicht das Gefühl, mit dieser Welt fertig zu sein.

Mein Körper versagte vielleicht, aber meine Seele fühlte sich lebendig an. Ich konnte die beiden nicht zusammenbringen. Ein Vogel sang in einem Baumwipfel im Wald neben unserem Haus, und ich blickte wie von selbst auf. Eine sanfte Brise strich über meine Wangen, und ich beobachtete den Vogel, der auf einem Zweig saß. Als würde er meinen Blick spüren, wandte er sich in meine Richtung.

Sekunden später flog er los.

Ich wünschte, ich könnte das Gleiche tun: in die Lüfte steigen und mich in den Wolken verlieren.

Es tut mir sehr leid …

Ich hatte so lange gekämpft. Vermutlich hatte ich in meiner Naivität nicht geglaubt, dass ich nicht geheilt werden könnte. Zwar hatten viele Behandlungen bei mir nicht angeschlagen, aber ich hatte immer gedacht, dass es eine gäbe, die funktionierte, eine, die Erfolg hätte. Dass es bloß eine Frage der Zeit wäre.

Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich ballte die Hände zu Fäusten, doch das distanzierte Gefühl war weiterhin da, als hätte sich mein wahres Ich irgendwo in meinem Geist abgeschottet.

Ich ging zur Hollywoodschaukel und setzte mich darauf.

Die Tür hinter mir wurde geöffnet, und als ich mich umdrehte, sah ich meine Eltern herauskommen. Zum ersten Mal seit ein paar Stunden lächelte ich. »Habe ich es doch gewusst, dass ihr nicht lange von mir wegbleiben könnt!«

Mom lächelte, jenes Lächeln verwandelte sich allerdings schnell in Kummer, und Tränen begannen, aus ihren Augen zu strömen. Mom und Dad setzten sich neben mich auf die Sitzbank der Schaukel. Sie ergriffen meine Hände, die sich für einen Moment wieder wie meine anfühlten.

»Süße«, sagte mein Vater. Ich wandte mich ihm zu. »Wie geht’s dir?«

»Ich weiß nicht«, entgegnete ich und schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin taub.« Ich stieß ein selbstironisches Lachen aus. »Ich glaube, ich stehe unter Schock.« Meine Mom wischte sich über die Augen. Ich wandte mich ab, um meinen Kopf auf ihre Schulter zu legen und auf die Felder hinter unserem Haus zu blicken, ebenso wie auf den Wald seitlich neben dem Haus. Ich liebte diese Aussicht. »Ich hätte nur nie gedacht, dass es so weit kommen würde.«

»Wir auch nicht«, sagte Dad, und Mom schlang ihre Arme um mich. »Wir auch nicht.« Mehr wurde nicht gesagt. Was gab es auch zu sagen? Wir blieben so auf der Veranda sitzen, bis die Sonne unterging, und so saßen wir auch noch, als der Mond am Himmel aufging und uns daran erinnerte, dass ein weiterer meiner nun gezählten Tage zu Ende gegangen war.

Ich hatte keine Ahnung, was jetzt geschehen würde, deshalb wollte ich fürs Erste einfach neben meinen beiden Lieblingsmenschen sitzen, die Welt in mich aufsaugen und einfach atmen.

Zwei Tage später saßen wir wieder in Dr. Longs Sprechzimmer. Wir wussten nicht, warum wir hier waren, und sosehr ich auch versuchte, die Aufregung in meinem Herzen zu unterdrücken, konnte ich nicht umhin, einen Funken Hoffnung zu spüren.

Dad und Mom saßen dicht neben mir. In den letzten zwei Tagen waren sie fast nicht von meiner Seite gewichen. In den vergangenen achtundvierzig Stunden waren unzählige Gefühle hochgekommen. Aber die Losgelöstheit war geblieben. Ich ertappte mich dabei, wie ich mein Spiegelbild betrachtete und das Mädchen vor mir nicht wiedererkannte, was mir jedoch während meiner Behandlung oft passiert war. Monat für Monat hatte ich das Gefühl gehabt, mich in jemand anderen zu verwandeln, wie jemand ganz anderes auszusehen. Nur eines war gleichgeblieben.

Meine Liebe fürs Schreiben.

Wieder durchfuhr mich ein heftiger Schmerz. Was mich am meisten erschütterte, war weder der Schmerz, der mir mit Sicherheit bevorstand, noch die Schwäche noch das langsame Sterben Tag für Tag, sondern der Gedanke, dass ich nicht, wie geplant, Autorin werden würde. Meine Träume, meine Pläne … sie alle würden sich in Luft auflösen.

Fast blieb mir das Herz stehen, als ich erkannte, dass ich mich niemals verlieben würde. Ich war siebzehn und war noch nie verliebt gewesen. Ich war sogar noch ungeküsst. Kein Junge hatte meine Hand gehalten. Mein glückliches Für-immer hatte ich nie erlebt.

Und würde es jetzt auch nicht mehr.

Die Tür hinter uns wurde geöffnet. Dr. Long lächelte uns an, als er zu seinem Schreibtischstuhl ging. »Hallo, danke, dass Sie gekommen sind.«

»Ist alles in Ordnung?«, fragte Dad.

Mein Herz schlug mir bis zum Hals, während ich auf Dr. Longs Antwort wartete.

Mom und Dad ergriffen meine Hände und drückten sie fest. Dr. Long hielt ein paar Unterlagen in den Händen, und ich bemerkte, dass seine Miene anders war als vor zwei Tagen. Stand darin ein Funken … Hoffnung?

Mein Herz klopfte noch schneller.

»Es tut mir leid, dass ich Sie so schnell schon wieder herbestellt habe, aber ich habe tatsächlich gerade erst Neuigkeiten erhalten, die ich Ihnen unbedingt erzählen wollte. Und es ist äußerst dringend.«

»Ja?«, fragte Dad.

»Es gibt eine klinische Studie, die gerade außerhalb von Austin durchgeführt wird«, sagte Dr. Long, direkt zur Sache kommend. »Vor ein paar Wochen, als ich vermutete, dass Junes Behandlungen nicht so anschlugen wie gehofft, trug ich sie als mögliche Kandidatin ein, für den Fall, dass ihre Ergebnisse so ausfielen, wie ich es befürchtete.«

Eine klinische Studie? Ich hatte nicht einmal daran gedacht, dass ich für so etwas infrage kam.

Dr. Long drehte seinen Computerbildschirm in unsere Richtung und öffnete eine E-Mail. Er deutete auf den Screen, doch ich hielt meinen Blick fest auf ihn gerichtet. »Es gibt einen Arzneimittelhersteller, der gerade eine neue Behandlung für jugendliche Patienten mit Akuter Myeloischer Leukämie entwickelt.« Ich hielt inne. Die Krankheit, gegen die ich nun schon seit über zwei Jahren kämpfte. »Es gibt acht verfügbare Plätze in einem Privatkrankenhaus auf einer Ranch, knapp eine Stunde von Marble Falls entfernt, in der Nähe von Austin.« Er schob uns über den Schreibtisch eine Broschüre zu. »Zuerst wurde June abgelehnt, da sie noch Symptome der Besserung zeigte. Aber als ich ihnen vor ein paar Tagen mitteilte, dass deine Behandlung nicht mehr anschlägt, sagten sie, dass vielleicht wieder ein Platz frei würde.«

Dr. Long machte eine Pause. Eine Spur von Traurigkeit lag in seiner Haltung. Da wurde es mir klar: Der Platz war frei geworden, weil jemand anderes es nicht geschafft hatte. Ein Teenager, der wie ich AML hatte, war gestorben.

Meine Mom stieß einen erstickten Seufzer aus, doch ich war zu gebannt von dem, was Dr. Long sagte. »June«, sagte er und wandte sich mir direkt zu, »diese Studie …« Er schüttelte den Kopf. »Ich will nicht lügen, sie wird hart, aber sie ist unsere letzte Chance.« Dann sah er meine Eltern an. »Es ist natürlich stationär, allerdings gibt es Unterkünfte für die Angehörigen. Ich weiß nicht, ob es mit Ihrer Arbeit vereinbar ist, aber für June besteht eine echte Chance auf Remission.« Dr. Long tippte auf die Broschüre. »Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit, um alles durchzusehen, allerdings müssen Sie sich noch heute entscheiden. Es wird ein sehr großer Umbruch in Ihrem Leben sein … aber es ist eine Chance. Unsere letzte Chance.«

Ich sah meine Eltern neben mir an. Sie waren fix und fertig mit den Nerven. Die letzten Tage waren eine Zerreißprobe für sie gewesen. »Ich will da hin«, sagte ich mit fester Stimme.

Meine Mom nickte. Sie blickte zu meinem Dad.

»Wir kriegen das schon hin, egal wie«, sagte Dad. Der Hauch eines Lächelns spielte um seine Lippen. Er drehte sich zu mir und küsste mich auf die Stirn. »Meine Kleine, wir werden dir diese Chance ermöglichen, und wir werden sicherstellen, dass es funktioniert.« Seine Stimme brach. »Ich kann dich nicht verlieren.« Er schüttelte den Kopf, während Tränen auf den Linoleumboden fielen. »Das werde ich nicht zulassen.«

Erst da begann ich zu weinen. Zum ersten Mal, seit ich erfahren hatte, dass ich im Endstadium war, brach ich zusammen. Ich nickte meinem Vater zu, unfähig zu sprechen.

Als ich wieder auf meine Hände blickte, atmete ich zittrig aus. Sie fühlten sich wieder wie meine an. Ich sah aus dem Fenster, fühlte mich wieder wie ich selbst.

»Wir wollen an dieser Studie teilnehmen«, sagte Dad zu Dr. Long und riss mich aus meinen Gedanken. »Wann soll’s losgehen?«

Das Gespräch zwischen Dr. Long und meinen Pläne schmiedenden Eltern wurde zu einem Hintergrundrauschen, während ich aus dem Fenster in die helle texanische Sonne starrte. Beinahe konnte ich spüren, wie ihre heilenden Strahlen mein Gesicht umschmeichelten.

Hoffnung.

Ich spürte einen Funken Hoffnung.

Und ich würde mich so fest ich konnte an ihn klammern.

2

June

Harmony Ranch, Texas

Drei Tage später …

Das Flattern der Angst in meinem Bauch verwandelte sich in eins des Staunens, als ich den Anblick des Krankenhauses in mich aufsog, das in den kommenden Monaten mein Zuhause sein sollte. Es war wie kein anderes Krankenhaus, in dem ich je gewesen war. In der Broschüre über die Studie stand, dass es einst eine Ranch gewesen war, bis es vor vielen Jahren umgebaut und als Krankenhaus zugelassen worden war. Allein die Fahrt zur Ranch hatte sich utopisch angefühlt. Die gepflegte Zufahrt war mit Kies bedeckt, und Bäume säumten den Straßenrand. Als ich die Felder, die zum Anwesen gehörten, und die Pferde, die auf den Koppeln grasten, sah, lächelte ich.

Ich liebte Pferde. Vor meiner Erkrankung war ich für mein Leben gern geritten. Als der Schmerz in meinen Knochen und Gliedern zu stark wurde, hatte ich allerdings damit aufhören müssen. Was mir das Herz gebrochen hatte. Seitdem war ich nicht mehr auf dem Reiterhof gewesen, denn es war zu schmerzhaft, den Ort zu besuchen, der mir einst so viel Frieden und Trost gespendet hatte. Es war ein Glück, das man mir genommen hatte. Doch ich konnte nicht umhin zu lächeln, als wir an einem Wallach vorbeifuhren, der den Kopf hob.

Meine Mutter, die ihn offenbar auch gesehen hatte, drehte sich zu mir um, und unsere Blicke trafen sich. Ihre Miene spiegelte meine wider. Die Sonne stand hoch am Himmel, und die Wärme von Texas umhüllte mich, als ich mein Fenster öffnete und die stickig-feuchte Luft einatmete. Sie strich über mein Gesicht, während winzige Hitzetropfen in meine Haut eindrangen. Meine Nervosität nahm ab, und eine gewisse Heiterkeit stieg in mir auf.

Ich sah Picknickbänke und gemütliche Sitzbereiche, Ställe und Grillplätze. Die Bäume waren mit Lichterketten geschmückt, was nach Einbruch der Dunkelheit mit Sicherheit magisch aussah, und die tieforangefarbenen Töne des texanischen Sonnenuntergangs überzogen den Himmel.

Dieser Ort war wunderschön.

Als wir um die Ecke fuhren, kam das Gebäude in Sicht. »Unglaublich«, flüsterte ich. Es war kaum vorstellbar, dass dies ein Krankenhaus sein sollte. Der Ort schien wie aus einem Film: eine riesige hölzerne Ranch mit braunen Fensterrahmen und einem braunen Blechdach. Am Haupteingang standen große, rustikale Holzsäulen, und es gab eine breite, umlaufende Veranda, auf der Schaukelstühle standen. Ich könnte also einem meiner allerliebsten Zeitvertreibe nachgehen: auf einem Verandastuhl schaukeln und der Sonne beim Auf- und Untergehen zusehen. Zu Hause hatten wir auch Schaukelstühle, und ein heftiges Heimweh durchflutete mich, gefolgt von einer plötzlichen Angstattacke, als ich mich fragte, ob ich es je wieder zu Gesicht bekäme.

Ich dachte an unser kleines weißes Haus mit seiner Veranda und dem dichten Wäldchen auf der einen Seite. Das Zirpen der Grillen bei Nacht, den Wasserturm, der gerade so über den Baumkronen zu sehen war, die Sterne, die über uns funkelten wie unzählige Diamanten, die über den Himmel verstreut waren.

Um die Angst niederzukämpfen, schloss ich die Augen. Ich gab mein Bestes, um sie abzuwehren, aber das war’s jetzt. Diese Ranch, so majestätisch sie auch aussah, war alles, was zwischen mir und dem Tod stand. Es war ein surrealer Zustand, in dem ich existierte, mit dem einen Fuß auf der Schwelle zum Jenseits und mit dem anderen immer noch fest auf dieser Erde. Bisher hatte sich das Leben mit einer tödlichen Krankheit so angefühlt, als würde ich eines Morgens aufwachen und Gott dafür danken, dass alles nur ein böser Traum gewesen war. Doch jeden Tag, an dem ich aufwachte, wurde ich daran erinnert, dass es kein Traum war.

Dies war mein Leben.

Dies war mein Kampf. Ich war nach wie vor mittendrin. Und ich hatte vor zu gewinnen.

»Schatz.« Die Stimme meines Vaters unterbrach meine rasenden Gedanken. Ich öffnete die Augen und sah, dass wir vor der Ranch angehalten hatten. Aus der Nähe sah sie sogar noch eindrucksvoller aus. Dad öffnete die Wagentür für mich, und ich trat hinaus. Dann griff ich nach meinem Notizbuch, das ich immer bei mir trug, für den Fall, dass mich die Inspiration packte.

Ich hörte das Plätschern von Wasser und fragte mich, ob es einen Pool gab. Wahrscheinlich. Dieser Ort war einfach herrlich! Auf der rechten Seite befand sich ein weiteres Gebäude. »Da kommen bestimmt die Angehörigen unter«, sagte Dad. Ich nickte voller Erleichterung. Ich brauchte meine Eltern in der Nähe. Ohne sie würde ich das alles nicht überstehen.

Mom stand neben mir und schlang gerade einen Arm um meine Schultern, als die große Ranchtür geöffnet wurde. Eine Frau mittleren Alters mit wilden Locken, atemberaubender tiefbrauner Haut und einem hellrosa Hosenanzug kam auf uns zu. Ihr Lächeln war breit, und jede ihrer Bewegungen strahlte Liebenswürdigkeit aus. »Hallo«, begrüßte sie uns, bevor sie begann, uns nacheinander die Hand zu schütteln. »Sie müssen die Scotts sein, und du bist bestimmt June.«

»Ja, Ma’am«, antwortete ich.

Sie umschloss meine Hand mit beiden Händen. »Ich bin Neenee, die Leiterin der Ranch. Und wir freuen uns sehr, dich bei uns zu haben.«

»Danke«, sagte ich, als sie uns bedeutete, ihr hinein zu folgen. »Sie sind die Letzten, die eingetroffen sind. Ich würde sagen, ich zeige June zuerst ihr Zimmer und führe Sie dann herum. Danach muss ich Sie, die Eltern, ins Büro entführen, um etwas Papierkram zu erledigen.«

»Kein Problem«, sagte Mom und legte wieder einen Arm um mich. Ich wusste, dass meine Eltern ebenfalls nervös waren, doch wir waren alle optimistisch. Wir hatten uns die Forschungsergebnisse jenes neuen Medikaments angesehen, und es schlug bei so vielen Patienten an, die dadurch geheilt wurden. Und zum ersten Mal seit Wochen sah ich, dass ein leichter Glanz in die Augen meiner Mutter zurückgekehrt war und mein Vater ein klein wenig aufrechter stand.

Neenee führte uns ins Foyer, wo ich wie angewurzelt stehen blieb. Die Wände, lackiert und glänzend, waren aus dunklem Mahagoni. Ebenso der Boden, mit einem Teppich und Läufern im Vintage-Look ausgelegt, was ein noch gemütlicheres Ambiente kreierte. Am Ende des Flurs befand sich eine breite Treppe, ausladend und kunstvoll. Oben teilte sie sich auf.

Treppensteigen war etwas schwierig für mich geworden. Dank meiner Krankheit hinkte ich unübersehbar mit dem rechten Bein. Da mir meine Sorge offenbar ins Gesicht geschrieben stand, sagte Neenee: »Die Schlafzimmer liegen alle im Erdgeschoss. Das obere Stockwerk ist für die Büros und das Personal vorgesehen.« Ich lächelte sie an und hob eine Hand, um sicherzustellen, dass mein Kopftuch noch richtig saß. Heute war Salbeigrün an der Reihe, passend zu meinem Kleid, über dem ich eine cremefarbene Oversized-Wolljacke trug, um die Kälte fernzuhalten. In letzter Zeit machte mir die Kälte sehr zu schaffen, sogar in der brütenden Texas-Hitze.

»Die Harmony Ranch liegt auf über vierzig Hektar, und das Hauptgrundstück ist gut tausend Quadratmeter groß.« Vor dem Ölgemälde eines älteren Mannes in einem Anzug blieb sie stehen. »Der Mann, der es gebaut hat, Mr Owens, verlor seine jugendliche Tochter an den Krebs und wollte, dass die Ranch nach seinem Tod zu einem Ort der Hoffnung für Teenager mit Krebs wird, damit sie nicht aufhören zu kämpfen. Es hat Jahre gedauert, bis die Ranch als Krankenhaus zugelassen wurde, aber seitdem ist sie ein Lichtblick für alle geworden, die hierherkommen, um gesund zu werden.«

Ein warmer Schauer durchströmte meine Adern, gefolgt von Trauer um den Mann, der sein Kind begraben musste. Verstohlen blickte ich zu Mom und Dad und sah Traurigkeit in ihren Gesichtern. Ich wusste, mich zu verlieren war ihre größte Angst.

»Wenn Sie mir bitte folgen würden«, sagte Neenee und ging in Richtung des Zimmers, in dem ich schlafen würde. Ich ging hinter ihr her und staunte über das Dekor – die raffinierten Friese, die Kunstwerke, die Verzierungen, die das riesige Ranchhaus so einladend machten. Trotz seiner Größe hatte dieser Ort etwas Gemütliches. Im Gegensatz zu all den anderen Krankenhäusern und Behandlungszentren, in denen ich gewesen war, war es hier weder steril noch klinisch. Dies war eine richtige Heilstätte, in der man sich wohlfühlen konnte. Nichts daran wirkte »medizinisch«.

Wir gingen durch drei lange Flure und blieben vor einer Tür mit der Zimmerbeschriftung Dove stehen. »Hier ist deine Suite, June«, sagte Neenee. Sie öffnete die Tür, und wir folgten ihr hinein.

Die Schönheit im Inneren verschlug mir den Atem. Prachtvolle, grün getäfelte Wände verliehen dem Zimmer eine gewisse Ruhe. Es war groß, aber nicht so groß, dass ich mich darin verloren fühlte. Es gab ein Plüschsofa und einen geräumigen Fernseh- und Wohnbereich auf der einen Seite und ein Doppelbett auf der anderen. Die geblümte Bettwäsche war überaus elegant. Bei näherem Hinsehen stellte ich fest, dass das Bett ein Krankenhausbett war. Es war mit jenen Ruf- und Steuertasten ausgestattet, mit denen es sich in eine Sitzposition bringen ließ. Für die härteren Tage, wenn im Bett bleiben die einzige Option war, war das sehr wichtig. Neben dem Bett standen große Stühle, offensichtlich für Besucher. In der Ecke waren Infusionsständer aufgebaut, und neben dem Bett befand sich ein als hohe Kommode getarnter Medizinschrank. Sie hatten wirklich ihr Bestes gegeben, um über den Grund unseres Aufenthalts hier hinwegzutäuschen und die Ranch in einen Ort der Ruhe und Behaglichkeit zu verwandeln.

Ich öffnete die Tür am Ende des Raums und trat ins Badezimmer. Die Wände waren getäfelt und altrosa gestrichen; es gab eine Badewanne mit Füßen und eine geräumige Duschkabine mit dezenten Haltegriffen und Hockern. Ich entdeckte einen Notfallschalter und alles, was ich für den Fall, dass ich mich einmal nicht so stark fühlte, brauchen könnte; zum Beispiel einen Duschhocker, eine Gehhilfe und Bürsten mit langem Griff, um nur einige Dinge zu nennen.

Als ich in das Hauptzimmer zurückkehrte, bemerkte ich an der hinteren Wand den Kleiderschrank, der an den von Narnia erinnerte. »Es ist schön hier«, sagte ich, vollkommen überwältigt.

Hier kann ich gesund werden, dachte ich. Hier kann ich mich zu Hause fühlen, während ich die Behandlung durchlaufe.

»Gefällt es dir, Süße?«, fragte meine Mutter.

»Ja«, sagte ich nickend. »Wirklich sehr.«

»Nicht schlecht, was?«, sagte Dad und drückte mir einen Kuss auf den Kopf. »Hier lässt es sich doch eine Zeit lang aushalten«, fügte er hinzu, als ein Klopfen an der Tür ertönte.

Ein junger Mann trug mein Gepäck herein.

»Danke, Bailey«, sagte Neenee, als er es neben dem Kleiderschrank abstellte.

Bailey lächelte uns an. »Schön, Sie alle kennenzulernen«, begrüßte er uns, bevor er wieder hinausging.

»June, ist es okay für dich, wenn du hier erst einmal in Ruhe ankommst, während ich deine Eltern entführe?«, fragte Neenee.

»Natürlich.« Ich lächelte sie an, als sie gingen, drückte dann mein Notizbuch an meine Brust und drehte mich einmal um dreihundertsechzig Grad, um das alles auf mich wirken zu lassen. Ich wartete auf die Angst, die Nervosität angesichts all dessen, was vor mir lag, doch sie kam nicht. Eine berauschende Ruhe legte sich über mich, und ein aufgeregtes Kribbeln breitete sich in meinem Magen aus. Etwas an diesem Ort fühlte sich irgendwie besonders an. Tief im Inneren wusste ich, dass die Ranch mir helfen, mein Leben verändern würde. Irgendwie fühlte es sich einfach richtig an, dass ich hier war. Als wäre es vorherbestimmt.

Ich setzte mich auf das Fußende der Matratze, bemerkte, wie weich sie war, und drehte mich dann zu der Fenstertür, die nach draußen führte. Ich blickte hindurch, und ein fröhliches Lachen kam mir über die Lippen, als ich sah, dass der Wallach zu dem Teil der Weide gelaufen war, der vor meinem Zimmer lag.

Durch die Zimmertür drang ein lautes Lachen herein, das von irgendwo im Haus kommen musste. Ich beschloss, auf Erkundungstour zu gehen, und verließ gerade mein Zimmer, als ich das Lachen wieder hörte. Mein Notizbuch immer noch an die Brust gepresst, bog ich nach links ab und versuchte, den Geräuschen zu folgen, die wie eine Gruppe Menschen klangen, die sich unterhielten. Diesmal stieg ein Gefühl der Nervosität in mir auf. In der ganzen Zeit, in der ich gegen die Leukämie gekämpft hatte, hatte ich nicht viele Freunde gefunden, die in derselben Situation waren wie ich. Für meine Behandlungen mussten wir in große Städte fahren, und wegen all des Hin- und Herreisens hatte ich keine Gelegenheit gehabt, mich vielen Menschen zu öffnen.

Die Wahrheit war, dass es mir nie leichtgefallen war, Freundschaften zu schließen. Zwar hatte ich viele Bekannte, aber niemanden, den ich als meine beste Freundin bezeichnet hätte. Ich hatte immer gehofft, dass sich solche Beziehungen später in der Highschool ergäben, doch als bei mir mit fünfzehn Jahren Krebs diagnostiziert wurde, sah ich jene Träume zerrinnen wie Sand in einer Sanduhr.

Ich war nicht einsam. Ich liebte meine Eltern, und die Charaktere in meinen Büchern leisteten mir stets Gesellschaft. Aber ich konnte nicht leugnen, dass ich gern gewusst hätte, wie sich eine wahre, enge Freundschaft anfühlte. Mit jemandem, dem man vollkommen vertraute.

Ich bog nach rechts, dann nach links ab und staunte über Wohnbereiche voller Brettspiele und Sofas, eine große Küche und sogar ein Filmzimmer. Die Glastüren nach draußen boten Blick auf einen großen Swimmingpool und eine Feuerstelle mit hölzernen Gartensesseln. Es gab noch weitere Nebengebäude, die bestimmt voller aufregender Dinge waren.

Doch als ich wieder rechts abbog, musste ich mir eingestehen, dass ich mich völlig verlaufen hatte. Das Lachen im Haus war verklungen, und ich konnte dem faszinierenden Klang nicht mehr folgen, um mich in den vielen Gängen zu orientieren.

Ich bog links ab, in der Hoffnung, dass ich zu etwas Bekanntem zurückfinden würde, als ich wie angewurzelt stehen blieb, weil ich sonst mit jemandem zusammengestoßen wäre, der in meine Richtung ging. »Oh, sorry«, sagte ich und trat zurück.

Als ich aufblickte, sah ich einen großen Jungen in einem blauen T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und einer verwaschenen Jeans. Er hatte eine orangefarbene Baseballcap auf dem Kopf, die er verkehrt herum trug, einen Football in den Händen und die auffälligsten grünen Augen, die ich je gesehen hatte. Mir blieb die Luft weg, als ich sein Gesicht genau musterte.

Er war, gelinde gesagt, der bestaussehende Junge, dem ich je begegnet war.

»Wow, du bist wunderschön«, sagte er in starkem texanischem Country-Boy-Akzent, als er meinen Blick erwiderte.

Sofort spürte ich, wie mir die Hitze in die Wangen schoss, und ich verzog den Mund zu einem leichten Lächeln. Ein unbekanntes Gefühl lief mir den Rücken hinunter. Noch nie hatte mich ein Junge als wunderschön bezeichnet, geschweige denn mich eines Blickes gewürdigt – schon gar nicht jemand, der aussah wie er. Der Unglaube ließ nicht lange auf sich warten. Denn wenn ich momentan in den Spiegel sah, fühlte ich mich alles andere als schön.

Aber trotz meiner Verwirrung konnte ich mich nicht von diesem Jungen losreißen. Er wischte schnell seine Hand an seinem Shirt ab und streckte sie aus. »Ich bin Jesse.«

Ich zwang mich, eine Hand von dem Notizbuch zu lösen, das ich an meine Brust drückte, sie in seine zu legen und »June« zu sagen. Schüchternheit schwang in meiner Stimme mit, doch als ich sah, dass auch seine Wangen leicht erröteten, wusste ich, dass ich nicht die Einzige mit diesem merkwürdigen Gefühl war.

Ein Blick auf die fehlenden Haare unter seiner Baseballcap genügte, um zu wissen, dass er offenbar auch ein Patient hier war. Ich schluckte, und mein Herz begann zu rasen, als Jesse lächelte und Grübchen in seinen Wangen auftauchten. Er war groß und hatte trotz seiner Krankheit breite Schultern mit leicht muskulösen Armen. Er hielt seinen Football fest, so wie ich mein Notizbuch; erst da wurde mir bewusst, dass wir uns immer noch an den Händen hielten …

Schnell entzog ich ihm meine, und Jesse schüttelte den Kopf. »Sorry, June.« Seine Stimme war ganz rau.

»Schon gut«, sagte ich und versuchte wegzugehen, aber meine Beine wollten sich nicht rühren. Dieser Junge hatte etwas an sich, das in mir den Wunsch weckte, in seiner Nähe zu sein. Erneut ergriff mich jene Ruhe, die mich schon in meinem Zimmer durchströmt hatte, ebenso wie jenes aufgeregte Kribbeln und das Gefühl, dass ich hier sein sollte.

Dass ich dazu bestimmt war.

3

Jesse

Braune Augen, leicht gebräunte Haut und ein paar Sommersprossen auf ihrer süßen Nase. Ungefähr ein Meter fünfundsechzig groß, die weichen Wangen gerötet. Ich räusperte mich, als mir bewusst wurde, dass ich sie anstarrte.

June.

Wegen des Kopftuchs wusste ich, dass sie die achte Patientin in der Studie sein musste, die – wie wir gehört hatten – heute ankommen sollte, doch ich hatte nicht mit jemandem wie ihr gerechnet. Sie war … der Hammer … wunderschön. Mir fehlten die Worte, um ihr gerecht zu werden.

Ich ballte die Hand, mit der ich ihre geschüttelt hatte, zur Faust und hatte das Gefühl, sie mir versengt zu haben. June hielt eine Art Notizbuch wie ein Schild vor ihre Brust. Sie sah überallhin, nur nicht zu mir, und dann schoss wieder jene Röte in ihre Wangen, als sie meinen Blick endlich erwiderte.

Das Grün ihres Kopftuchs und ihres Kleids ließ ihre tiefbraunen Augen glänzen wie Zartbitterschokolade. Ich räusperte mich, als ich erkannte, dass ich etwas sagen musste. »Na, June, bist du wegen der Studie hier?« Am liebsten hätte ich mich geohrfeigt. Da sie obenrum genauso kahl war wie ich, war das wohl offensichtlich.

Was für eine bescheuerte Frage!

»Ja«, sagte sie, und ihre sanfte Stimme traf meine Brust mit voller Wucht. Sie schaute auf ihre Füße hinab, bevor sie schüchtern meinen Blick erwiderte und mit einer Hand auf unsere Umgebung deutete. »Ich wollte auf Erkundungstour gehen, während meine Eltern bei Neenee sind, aber ich habe mich verlaufen.«

Ich grinste. Sie war atemberaubend. Ich hatte nicht erwartet, an dieser Studie teilzunehmen und dabei einer Traumfrau zu begegnen. »Das Haus ist riesig«, sagte ich. »Ich bin seit zwei Tagen da und habe immer noch keinen Plan, wo alles ist.«

Das Lächeln, das June mir schenkte, hätte mich beinahe umgehauen. Doch ich riss mich zusammen und deutete mit dem Daumen hinter mich. »Willst du die anderen kennenlernen?«

June atmete tief ein, als wäre sie nervös, nickte allerdings. Ich war extrovertiert und manchmal ein bisschen zu laut, aber es schien, als wäre June das genaue Gegenteil von mir. Mit einem Kopfnicken bedeutete ich ihr, mir zu folgen. Wie immer begann ich, den Football zwischen meinen Händen hin und her zu werfen. Ich konnte mich nicht an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich keinen mit mir herumgetragen hätte.

»Und, woher kommst du?«, fragte ich.

»Aus Nordtexas, einer Kleinstadt«, antwortete sie, während sie mir durch die langen Flure folgte. Mit ihren nervösen Augen schaute sie zu mir auf. »Und du?«

»Aus einer schäbigen Stadt namens McIntyre in Westtexas. Aber mir gefällt es dort. Es ist mein Zuhause, und ich vermisse es jetzt schon.« Ich drehte mich zu June um und stellte fest, dass sie etwas langsamer ging als die meisten anderen. Da bemerkte ich das leichte Hinken in ihrem rechten Bein und achtete darauf, nicht zu weit vorzulaufen.

»Sorry«, sagte sie, als sie mich einholte. »Mein Bein ist nicht mehr das, was es mal war.«

Ich wusste, was sie meinte. Ich rollte die Schulter meines Wurfarms zurück. »Bei mir ist es der Arm.«

June nickte verständnisvoll und lächelte, und ich spürte, wie mein Magen zu kribbeln begann. Also, das war mir neu. Ich war nicht an Schmetterlinge im Bauch und den ganzen Mist gewöhnt, aber es gab wohl für alles ein erstes Mal. Als wir rechts abbogen, hörte ich die anderen, die sich im großen Gemeinschaftsraum unterhielten. June erwiderte nichts, und ich vermutete, dass es etwas Zeit bräuchte, bis sie aus ihrem Schneckenhaus herauskam.

Wir erreichten die Tür, und ich sah sie an. »Bereit, die AML-Gang kennenzulernen?«

Sie stieß ein leises Lachen aus. »Ja.« Der Klang ihres Lachens … Oh Mann. Ich war geliefert. Ich öffnete die Tür, und die anderen sechs Studienteilnehmer kamen in Sicht. Chris, mit dem ich mich in den vergangenen Tagen am besten verstanden hatte, erhob sich von einem der Sofas. Er war wie ich Sportler – aber kein Football-, sondern Baseballspieler – und kam direkt herüber.

»Wer ist das?«, fragte er.

Ich wandte mich June zu. »Junebug, das ist Chris. Chris, das ist June.«

Chris’ Blick traf auf meinen, und er zog leicht die Augenbrauen hoch. »Junebug?«

»June«, sagte June. Ihre Wangen waren gerötet, was offensichtlich an dem Spitznamen lag. »June.«

»Gut, June, herzlich willkommen bei der Studie.« Chris sprach, als wären wir in so etwas wie einer verkorksten Realityshow, und June stieß jenes sanfte Lachen aus, das mein neues Lieblingsgeräusch war.

Die anderen im Raum lachten ebenfalls. Das war das Beste, was ich hier bisher entdeckt hatte: das Lachen. Ich hatte befürchtet, an den tristesten Ort der Welt zu fahren, aber alle freuten sich, für die Studie ausgewählt worden zu sein. In gewisser Hinsicht hatten wir die Lotterie des Lebens gewonnen – eine letzte Chance zu überleben. Wie könnte man sich da nicht freuen?

»Hi, ich bin Emma.« Emmas Worte rissen mich aus meinen abschweifenden Gedanken, während sie sich zu uns stellte, um June zu begrüßen. Emma war ein paar Zentimeter größer als June, und so wie ich Emma kennengelernt hatte, schien sie extrovertierter zu sein. Sie war auch sehr süß.

»Hi«, sagte June.

Emma deutete auf Chris und mich. »Wie ich sehe, hast du unser Problempaar schon kennengelernt.«

June lächelte breit.

Emma deutete auf Junes Kopftuch. »Voll die schöne Farbe.« Sie zeigte auf ihr rotes Kopftuch. »Ein Mädchen nach meinem Geschmack. Perücken jucken zu sehr.«

»Das finde ich auch!«, sagte June, deren Augen strahlten.

Der Rest der Gruppe kam herüber und stellte sich vor: Silas, Toby, Kate und Cherry. Sie waren alle am selben Tag angekommen und hatten schon eine eigene Gruppe gegründet. Ich verstand mich mit Chris und Emma am besten; hoffentlich würde June sich uns anschließen, dann wären wir zu viert.

Als alle June kennengelernt hatten, breitete ich die Arme aus und sagte: »Also, June, willkommen auf der Last-Chance-Ranch!«

Emma stöhnte und warf genervt den Kopf zurück.

»Was?«, entgegnete June ungläubig, lachte allerdings leise.

Ich stellte mich neben sie. Sie sah mich mit ihren großen braunen Augen an, die mich in ihren Bann zogen. »So haben wir diesen Ort getauft. Harmony Ranch ist ja ganz nett, aber wir finden Last-Chance-Ranch besser.«

»Er findet es besser«, sagte Chris und stieß mir mit einem Ellbogen in die Seite. »Wirklich niemand sonst hat es so genannt.«

»Kumpel, pass auf meine Rippen auf. Meine Knochen sind porös«, sagte ich und rieb mir die Seite. Ich scherzte nur halb. In letzter Zeit fühlte ich mich sehr schwach. Ich hoffte, dass mir diese neue Wunderbehandlung meine Kraft und meine Gesundheit zurückbringen würde, damit ich aufs Footballfeld zurückkehren und das tun konnte, worin ich am besten war.

»Alle deine Knochen sind porös, Alter«, sagte Chris.

Als Reaktion zeigte ich ihm den Mittelfinger.

June sah sich im Raum um, ohne auf uns zwei Knallköpfe zu achten. Ich folgte ihrem Blick – Sofas, ein Breitbildfernseher und in der Ecke Verkaufsautomaten (natürlich nur mit angemessen nahrhaften Lebensmitteln bestückt).

»Wir hängen hauptsächlich in diesem Zimmer ab«, sagte ich.

June nickte.

»Aber natürlich beginnen wir in ein paar Tagen mit der Behandlung, und ich weiß nicht, was danach passiert. Wir klammern uns alle bloß an die Freiheit, die wir jetzt haben.«

June stieß ein zittriges Seufzen aus, doch Emma stellte sich neben sie und lenkte sie ab. »Willst du was trinken?«

»Ja, danke«, sagte June und ging zu den Verkaufsautomaten.

»Alter«, sagte Chris und legte einen Arm um meine Schultern, »geht’s noch offensichtlicher?« Er schüttelte den Kopf und lachte mich aus.

Das war mir egal. Ich konnte den Blick nicht von June abwenden. Ich hatte nichts zu verbergen. Sie war der Wahnsinn. Ich war nie ein sonderlich zurückhaltender Mensch gewesen, doch wenn man erfuhr, dass man seinen achtzehnten Geburtstag wahrscheinlich nicht mehr erleben würde, fackelte man nicht lange, um anderen zu sagen – oder zu zeigen –, wie man sie fand.

Ich sah, wie June eine Flasche Wasser von Emma nahm, während sie mit der anderen Hand weiterhin jenes Notizbuch an ihre Brust drückte.

»Sie ist perfekt, Mann«, sagte ich zu Chris, woraufhin er stöhnte. Ich ignorierte ihn. »Hat es dich schon mal gleich erwischt, als du ein Mädchen gesehen hast? Also mir geht es gerade so.« Ich zuckte mit den Achseln. »Das ist mir noch nie passiert, aber ich werde es jetzt nicht ignorieren.«

»Oh Gott, du bist ja voll geliefert«, sagte Chris. »Wir sind gerade erst angekommen! Du solltest doch mein Partner in Crime werden.«

»Chill mal, Alter«, sagte ich. »Ich meine ja nur, dass es mich irgendwie voll umgehauen hat, June kennenzulernen.« Dann drehte sich June in meine Richtung, und als sich unsere Blicke wieder trafen, fühlte ich etwas in meiner Brust explodieren. Sie warf mir ein leichtes, schüchternes Lächeln zu, und ich nahm einen tiefen, beruhigenden Atemzug.

Sie war einfach wunderschön.

Emma und June schienen sich gut zu verstehen, doch als June wieder zu mir und Chris kam, sagte sie: »Es hat mich echt gefreut, euch alle kennenzulernen, aber ich sollte nun besser meine Suite suchen gehen. Eigentlich hätte ich sie gar nicht verlassen sollen. Wenn meine Eltern von Neenee zurückkommen, werden sie sich fragen, wo ich bin.«

»Wie heißt deine Suite?«, fragte ich.

»Dove.«

Chris schlug mir auf die Schulter und stöhnte dramatisch. Ich lachte über meinen Freund.

»Emma, komm mit mir zur Couch«, sagte Chris.

»Warum?«, fragte sie.

»Ich muss dir was erzählen.« Chris wackelte mit den Augenbrauen, während er mich ansah.

Ich verdrehte die Augen. Bestimmt würde Emma gleich erfahren, dass ich ein Auge auf June geworfen hatte.

»Ich bin total verwirrt«, sagte Emma, folgte ihm aber. Dabei drehte sie sich zu June um und sagte: »Wieso müssen Jungs so verdammt seltsam sein? Zum Glück bist du hier, Süße. Ich werde dich für meine geistige Gesundheit brauchen.«

Junes Lächeln war blendend. Sie drehte sich zu mir. »Wieso hat Chris so gestöhnt? Was will er Emma sagen?«

Ich tippte mir an die Schläfe. »Er ist total durchgeknallt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu viele Baseballs am Kopf abbekommen hat.« Eine leere Wasserflasche traf mich am Hinterkopf.

»Das habe ich gehört!«, sagte Chris, der offensichtlich für den Flaschenwurf verantwortlich war.

Ich beschloss, ihn wieder zu ignorieren. »Komm, Junebug«, sagte ich, öffnete die Tür des Gemeinschaftsraums und bedeutete ihr, mir zu folgen. »Ich bringe dich zu deiner Suite zurück.«

»Du weißt, wo sie ist?«, fragte sie.

»Ja.« Ein Schauer lief mir über den Rücken, als wir durch das Labyrinth von Gängen gingen, nur wir beide. Es fühlte sich wie ein plötzliches Nervenflattern an.

Komisch.

Ich warf meinen Football zwischen meinen Händen hin und her, um runterzukommen, als June fragte: »Kommen deine Eltern auch im Gästehaus unter?«

Sofort packte mich heftiges Heimweh, doch ich schüttelte den Kopf. »Nee. Außer mir gibt es bloß meine Mom und meine beiden kleinen Schwestern – einen Dad habe ich nicht –, und sie konnten nicht mitkommen.«

»Oh, das tut mir leid. Ich … Ich wollte nicht automatisch davon ausgehen …«, stotterte June.

Wie immer verkrampfte sich mein Magen bis zur Schmerzgrenze, wenn mir jemand Fragen zu meiner Familiensituation stellte. Ich rieb mir den Nacken, als würde ich es locker abschütteln. »Kein Problem, Junebug«, sagte ich und setzte mein gut einstudiertes Lächeln auf. Dann fügte ich hinzu: »Mom konnte mich nicht hierher begleiten. Sie muss zu Hause arbeiten und konnte sich nicht freinehmen. Außerdem gehen meine kleinen Schwestern zur Schule, und ich wollte sie nicht aus ihrem Alltag rausreißen. Ich bin allein hier. Ich telefoniere jeden Tag mit ihnen, mehrmals täglich, und sie wollen mich an manchen Wochenenden besuchen kommen, solange ich hier bin.« In der Hoffnung, möglichst cool rüberzukommen, zuckte ich die Achseln. Über die Jahre war ich echt gut darin geworden, meine Gefühle zu verstecken.

Ich verstand wirklich, dass meine Familie nicht hier bei mir sein konnte. Meine Mutter war alleinerziehend, hatte einen schlecht bezahlten Job und musste sich um meine beiden kleinen Schwestern kümmern. Wegen meiner Chemo und den Behandlungen der letzten Monate war sie bereits hoch verschuldet. Ein Großteil dieser neuen Behandlung wurde von dem Arzneimittelhersteller und meiner Versicherung bezahlt, was meine Mom in finanzieller Hinsicht etwas entlastete. Diese Chance war zu groß, um sie nicht wahrzunehmen.

Die Tatsache, dass sie nicht hier waren, fühlte sich wie ein Stich in meiner Brust an, doch ich hatte keine andere Wahl, als damit klarzukommen. Schließlich würde mein treuloser Vater nicht wieder auf der Bildfläche auftauchen, um zu helfen. Nein, das wäre viel zu viel erwartet gewesen.

Ich atmete leise und tief ein, damit June meinen inneren Aufruhr nicht bemerkte. Ich war siebzehn. Ich konnte das auch allein schaffen. Das musste ich. Zudem konnte ich auf die anderen Patienten und Patientinnen bauen, und die waren alle ziemlich cool. Jetzt, da ich hier war, schien alles gar nicht mehr so schlimm.

Ich kann das schaffen, redete ich mir gut zu …

Da June schwieg, sah ich sie unverwandt an. Offenbar spürte sie die Schwere meines Blicks, als sie mir in die Augen sah. »Es tut mir so leid, dass sie nicht mitkommen konnten.« Sie klang untröstlich. Meinetwegen. Bei ihren Worten zog sich meine Brust zusammen. Ich war es nicht gewohnt, dass sich Leute außerhalb meiner kleinen Familie um mich scherten. Das war … schön. Fremd für mich, aber dennoch schön. Ich wusste nicht recht, wie ich damit umgehen sollte.

»Ist schon okay«, sagte ich in lockerem Ton. »Ich habe vor, putzmunter zu ihnen zurückzukehren, bereit, den Rest meines Lebens bei bester Gesundheit zu verbringen.« Jedes Wort davon meinte ich ernst.

Junes Lächeln war umwerfend. »Ich glaube fest daran«, sagte sie.

Ich erwiderte ihr Lächeln, während wir um die Ecke zu ihrer Suite bogen.

»Ah, danke!«, sagte sie mit Belustigung in ihrer sanften Stimme. »Ich hätte nie den Weg hierher gefunden und hätte einen Notruf abgeben müssen.« Vor ihrer Tür blieben wir stehen. Sie drehte sich zu mir. »Du hast bereits alles ausgekundschaftet, obwohl du erst ein paar Tagen hier bist, was?«

»Äh, nicht alles.« Ich ging ein paar dramatische Schritte zurück, bis ich vor der Tür der Nachbarsuite stehen blieb. »Hier wohne ich«, sagte ich und tippte auf das Namensschild an der Tür. »Stag.«

»Dein Zimmer liegt neben meinem?«, fragte June irgendwie atemlos.

»Sieht so aus.«

»Ah, da bist du ja!« Hinter June erklang die Stimme eines Mannes, kurz bevor er in Sicht kam. Er war mittleren Alters und sah irgendwie wie June aus. Ihr Dad, vermutete ich. Ihm folgte eine Frau, die Junes Mom sein musste. Neenee bildete das Schlusslicht.

»Jesse«, sagte Neenee, als sie mich vor meiner Tür erblickte, »wie ich sehe, hast du June schon kennengelernt.«

Ich sah June an und zwinkerte. »Ja.«

Sie errötete.

»Ich bin Greg Scott, Junes Vater«, sagte der Mann, und ich schüttelte ihm die Hand.

»Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Jesse Taylor.«

Mr Scott blickte eine Zeit lang auf meine Baseballcap und sagte dann: »Der Jesse Taylor, der nächstes Jahr bei den Longhorns spielen soll? Der Jesse Taylor, Offensivspieler des Jahres und Quarterback?«

»Ja, Sir«, bestätigte ich, und wie bei den meisten Menschen, die ich traf, wurde sein Blick mitfühlend. Ich warf den Ball schneller zwischen meinen Händen hin und her – das war inzwischen ein Teil von mir geworden und half mir, mich zu beruhigen. »Allerdings muss ich zuerst dem Krebs kurz einen Arschtritt verpassen«, sagte ich, in dem Versuch, es locker zu nehmen. Ich musste die Dinge positiv angehen. Hier auf der Ranch konnte ich es mir nicht leisten, etwas anderes als eine vollständige Genesung in Betracht zu ziehen. Für mich gab es keine andere Alternative. Ich hatte Träume, die ich verwirklichen, und Ziele, die ich erreichen wollte, und dafür blieb mir nur ein kleines Zeitfenster.

»Du konntest trotz der Krankheit weiter Football spielen?«, fragte June geschockt, woraufhin sich meine Magen verkrampfte. Die Wahrheit war, wir hatten es nicht gewusst.

»WirhabendieSymptomenichterkannt,Jesse.Estutmirsehrleid.Wirdachten,siekämenvondeinerVerletzung,nichtdavon«,hattederMannschaftsarztgesagtundeineHandaufmeineSchultergelegt.»Ichweißnicht,wieduesgeschaffthast,jedesSpielunddasTrainingzuüberstehen,Junge.Dubistwirklichrobust.WennjemanddieseKrankheitbesiegenkann,danndu.«

Bei dem Flashback an die Geschehnisse, die mehrere Monate her waren, spannte sich jede Faser meines Körpers an. Ich rieb mir wieder den Nacken. Wenn ich ein Ziehen in der Magengegend spürte, versuchte ich, darüber hinwegzutäuschen. Ich war der extrovertierte Jesse. Der Most-Valuable-Player- und Quarterback-Jesse. Der Ich werde den Krebs besiegen und nächstes Jahr an die University of Texas gehen-Jesse.

Ich war nicht schwach.

Mr Scott räusperte sich, und als ich ihn ansah, dachte ich voller Panik, dass er mich durchschauen konnte, dass er die Risse in der Fassade sehen konnte, die ich aufrechtzuerhalten versuchte. »Ich wünsche dir nur das Beste, Junge«, sagte er. »Im Ernst. Ich habe Highlights von deinen Spielen auf unserem regionalen Footballkanal gesehen. Du hast großes Talent, und hoffentlich werde ich dich schon bald auf dem Spielfeld der Longhorns in Aktion sehen.«