4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

El autor, protagonista de esta obra, narra como desde muy pequeño le dijeron "vos sos huérfano" y por cuyo motivo había sido internado en los Asilos de épocas pasadas. Describe los distintos sucesos que vivió en esos orfanatos a lo largo de dieciocho años, algunos fueron terribles, con brutales castigos y otros acogedores con acontecimientos inolvidables, los que fueron moldeando su carácter y criterio. En reiteradas oportunidades se preguntaba qué es la vida, la muerte, por qué estamos y para qué, incluyendo por qué era "huérfano". Al respecto, ensaya distintas apreciaciones e interrogantes, fundamentadas en su experiencia, incitando al lector participar en el análisis y consideración de las mismas. Abarca etapas desde su infancia hasta la juventud; precisamente en la adolescencia, una serie de eventos impensados se fueron encadenando uno tras otro, los que culminaron con una revelación inesperada. Este desenlace cambia totalmente el paradigma de su orfandad.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

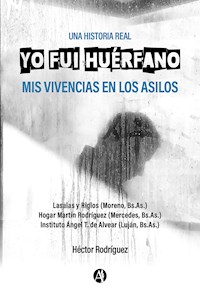

HÉCTOR RODRÍGUEZ

Yo fui huérfano

Mis vivencias en los asilos

Rodríguez, Héctor Yo fui huérfano : mis vivencias en los asilos / Héctor Rodríguez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-2320-4

1. Autobiografías. I. Título. CDD 808.8035

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

ÍNDICE

1) MI INFANCIA

2) MI NIÑEZ

3) LA PUBERTAD

4) LA ADOLESCENCIA

5) LA JUVENTUD

Landmarks

Table of Contents

DEDICATORIAS

Siempre escuchaba de mis mayores que en la vida debíamos cumplir tres premisas, plantar un árbol, criar un hijo y escribir un libro.

Yo cumplí holgadamente con las dos primeras, faltaba la tercera que, increíblemente fue la que más me costo, no soy escritor, ni sabía como hacerlo.

Tengo un gran respeto y admiración por ellos y no me parecía serio que lo intentara.

Al final me animé a escribir esta obra con lo poco que pude recopilar sin tener certeza que fuese aceptada por algún lector.

Es indudable que habré cometido varios errores, en la sintaxis y la forma de narrar, ya había ocurrido con las premisas anteriores, ¿quién está exento de ellos?.

De todos modos, la idea es, cumplir con la última y, además, dedicarles este testimonio a las personas más cercanas que tanto quiero, y, por qué no, a los “niños” hoy mayores que han pasado por la misma situación.

Comienzo por mi querida y amada esposa “Haydecita” que siempre fue una leal e incondicional compañera. Mis hijos “Marcelito y Andrecito” a quienes adoro con todo el corazón. Mis nietos “July, Prisci y Sebas” que son la luz de mis ojos. Mis dos queridas nueras “Vicky y Nati”, divinas compañeras de mis hijos. “Estela” (la “pochita”), hermana de sangre que me quiso desde siempre. Mis dos hermanos adoptivos “Nilda y Luisito” a quienes les debo mucho haberme aceptado en su hogar junto a “María y Pedro”, sus padres que me recibieron con un cariño inigualable.

A todos ellos, gracias, gracias, muchísimas gracias por tanto amor.

INTRODUCCIÓN

Siempre me hice las preguntas que todos los mortales alguna vez nos hemos hecho: ¿quién creó el mundo, el universo?... ¿qué es la vida?… ¿por qué estamos?... ¿para qué vivimos?… ¿cuál es la razón de existir?… Antes de nacer, ¿permanecíamos en algún otro lugar?… ¿o simplemente no existíamos?… ¿por qué morimos?… y después de morir, ¿a dónde vamos?… ¿seguimos existiendo de alguna otra forma?… ¿o desaparecemos para siempre?…

Desde luego, he leído muchas opiniones al respecto, algunas de origen científico, filosófico y otras de origen teológico, pero ninguna ha sido tan convincente para mí.

¿A qué vienen estos interrogantes? —Precisamente a relacionarlos con la historia de esta biografía personal, la que iré desarrollando en cada etapa y ver si, de alguna manera, puedo encontrar ahí la respuesta a ellos, los que en varias ocasiones y por distintos motivos los repetía frecuentemente.

Todos tenemos grandes recuerdos de nuestra infancia, pero nadie, que yo sepa, rememora el momento justo de su nacimiento, ni siquiera de su primer año de vida.

Con mucho esfuerzo algunos comienzan a recordar experiencias vividas a partir de los dos años de edad, tal vez existan bebés genios que sí puedan hacerlo antes de ese tiempo, pero son la excepción.

Sin embargo, a lo largo de varios años, percibí haber estado presente en algún lugar un tiempo antes de cumplir los dos años de edad.

En mi memoria surgía una y otra vez el recuerdo de estar sentado junto al cordón de una vereda, en un lugar determinado, que no podía precisar, y a mis espaldas existían varias casas entre las cuales, supongo, estaba la mía

¿Y por qué destaco este hecho?, en un momento dado, un coche negro que se desplazaba por la calle se arrimó al cordón en dirección hacia mí, para estacionar unos metros antes de donde me encontraba yo sentado.

En aquella época, año 1941, todos los coches conocidos, marca Ford, o Chevrolet, eran de color negro y sólo lo tenían personas con mucho dinero porque naturalmente recién comenzaban a fabricarse, eran importados, muy caros y no estaban al alcance de cualquiera.

Claro, hay que pensar que yo tenía 1 año y medio aproximadamente, pero no más de dos, por supuesto a esa edad ya sabía caminar bastante.

¡Qué miedo y susto me pegué al ver acercarse esa cosa negra sobre mí!…

Así lo interpretaba yo, me levanté del cordón como un resorte y corrí presuroso a buscar refugio contra la pared de la casa que tenía detrás de mí, estuve un rato ahí petrificado y respirando profundamente sin entender absolutamente nada de lo que había pasado.

Pensé que me quería llevar “puesto” —defensa propia—, ya tenía “instinto de supervivencia”.

Eso me marcó para siempre porque era la pregunta de rigor que me hacía permanentemente, ¿dónde había ocurrido ese hecho a tan temprana edad?…

Mucho tiempo después encuentro la explicación, que no voy a adelantar ahora porque está en la narrativa de la etapa “Juventud”.

Tengo que aclarar que la “terminología” que voy a emplear en el relato, va a ser la auténtica, la que utilizábamos todos los internados e incluso algunos superiores en ese momento, para no desvirtuar su esencia, por ello pido mil disculpas a los lectores si les resulta soez, grosero.

El lenguaje común entre los chicos internados era ese y yo no podía ser la excepción.

1) MI INFANCIA

EL ASILO LASALAS Y RIGLOS - MORENO

MIS COMIENZOS

Yo diría que mi vida real comienza a partir de los recuerdos que tengo de diversos sucesos y en forma sostenida, desde los dos años de edad, en ese entonces corría el año 1942, pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí puedo narrar con muchos detalles cada momento de mi vida, no los voy a precisar a todos porque esto se haría demasiado extenso.

Estaba sentado en una camilla de una enfermería llorando como un marrano mientras una enfermera que me atendía gritaba:

—¡Callate, guacho de mierda, o te voy a poner un trapo en la jeta!…

Desde luego, yo todavía no sabía hablar muy bien, pero entendí perfectamente lo que decía, su asquerosa mirada lo expresaba todo. Le clavé mis ojos llenos de lágrimas de manera furibunda como queriendo retrucarle:

—¿Por qué no te vas al carajo?...

Esos términos yo aún no los conocía, pero esa era mi intención.

¿Qué había ocurrido?…

Luego me enteré que en el muslo superior de la pierna izquierda tenía un flemón que se estaba infectando por la enorme cantidad de tierra acumulada de tanto arrastrarme por todo el piso sucio.

Y veía cómo esta “desgraciada” me apretaba para sacar todo el pus que se había juntado, después agregaba agua oxigenada, tintura de iodo y crema cicatrizante, finalmente una gasa y venda alrededor de la pierna superior. Hoy todavía tengo la cicatriz y cuando la miro me recuerda ese momento.

Desde luego, las celadoras me llevaron varios días a la enfermería para curarme hasta que finalmente lo lograron.

Dos años de edad – Riglos - 1941

Desde chico fui muy travieso, como todos los de esa edad, me encontraba acompañado por otros compañeritos pequeños como yo, de dos a cuatro años a lo sumo, jugábamos a cualquier cosa, nos agarrábamos, nos peleábamos y muchas veces recibíamos cachetadas de las celadoras que nos decían:

—¡Portate bien, desgraciado!...

Curiosamente, por alguna razón, yo no extrañaba a mi mamá ni a mi papá, porque en realidad no tenía ni noción de dónde estaba. Es como si mi conciencia o mi mente tomaran como natural esa situación.

LA MÁQUINA DE VAPOR

Cuando tenía tres años, en las vacaciones de ese verano, junto con otros diez o quince chicos, muy tempranito, nos subieron a un colectivo de esa época, que era pequeño, más parecido a una combi de ahora y después de un largo recorrido nos encontramos en la estación Constitución.

Por supuesto, voy a adelantar algunos detalles, de los cuales me enteré mucho tiempo después, para que el lector pueda ubicarse en el tiempo y espacio del que estoy narrando.

Había estado internado en la Casa Expósitos, que supongo, era la antigua Casa Cuna, y dependía de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, desde ahí fuí trasladado al Instituto de Asistencia Infantil Mercedes de Lasalas y Riglos, más conocido como “El Asilo”, ubicado en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Frente al Asilo circulaba la ruta 7 que va desde la Capital Federal hasta la provincia de Mendoza, y a la par también corría el ferrocarril Sarmiento.

Es lógico imaginar que yo a los dos años de edad era simplemente un “muñeco” al que trasladaban de un lado para el otro sin tener la menor idea de lo que pasaba.

Continuando con el relato anterior, ahí en la Estación Constitución, por el ferrocarril Roca, nos tenían que llevar hasta Mar del Plata, nos hicieron esperar un rato, mientras tanto mirábamos una máquina de vapor, negra, grandota, enorme, con varios vagones de pasajeros que permanecía estacionada en el andén.

De repente, la máquina de vapor comenzó poco menos que a “aullar” tocando el pito a todo lo que da y largando una columna negra de humo por la chimenea, parecía una bestia enfurecida que hacía un escándalo aterrador.

—¡Uy, mama mía!…

¡Qué “julepe” nos pegamos todos los chicos que estábamos esperando en ese lugar!...

Jamás habíamos visto semejante animal, a tal punto que salimos corriendo despavoridos y a los gritos sin saber a dónde ir. La celadora que nos cuidaba también se asustó, pero no de la máquina sino del desparramo que hicimos en la estación entre toda la gente que también esperaba tomar el tren en el andén.

MI PRIMER VIAJE EN TREn

Las cosas se fueron calmando y subimos al tren, teníamos un vagón para nosotros solos, a todo esto, eran como las ocho de la mañana cuando el tren empieza a moverse; fue la primera vez en mi corta vida que viajaba en un vehículo tan largo y que metía tanto ruido. El viaje fue larguísimo, aunque no demasiado aburrido, todos nos entreteníamos mirando por las ventanas del tren las grandes extensiones de campo y sembradío que, para nosotros, pequeñas criaturas, eran una gran novedad. Por momentos veíamos una enorme cantidad de vacas pastando y moviendo la cola, cruzar alguno que otro río y puentes de gran tamaño y también cada tanto nos acompañaba la ruta dos; no circulaban prácticamente vehículos como coches o micros, sólo algún que otro camión. Desde luego, todavía Mar del Plata no era una ciudad netamente turística como lo fue más adelante.

En el verano, ahí iba la gente “cheta”, de mucha plata, que tenía grandes mansiones que ocupaban una manzana en el famoso barrio Los Troncos; de hecho, cuando cumplí catorce años, tuve oportunidad de conocer ese barrio y quedé extasiado de lo hermoso y fastuoso que era.

Siguiendo con el viaje, el tren paró en dos o tres lugares a los que llamaban “estaciones” y aprovechábamos para bajar y estirar un poco las piernas.

Al mediodía nos dieron el almuerzo, era un sándwich de milanesa con una taza de agua fría, no conocíamos ninguna otra bebida, como gaseosas, cerveza, vino, etc.

Al fin llegamos a Mar del Plata, eran como las seis de la tarde y nos estaban esperando con un colectivo al que lo llamaban “bañadera” porque efectivamente tenía esa forma; desde las ventanas para arriba y todo el techo lo cubría una lona gris claro.

Este colectivo nos llevó desde la estación hasta el Instituto Unzué, quedaba aproximadamente entre lo que hoy es la avenida Martínez de Hoz y la avenida Constitución, justo frente al mar.

Por supuesto todo era camino de tierra, solo había asfalto en la parte céntrica de la ciudad que de por sí recién comenzaba a prosperar como lugar turístico; no tenía edificios altos y no sé si ya existía el famoso casino.

El Instituto estaba ocupado por monjas y algunas nenas que eran atendidas por ellas, a nosotros nos habían reservado dos salitas para dormir, una cocina, comedor, baños y un amplio patio central con una gran palmera en el centro.

Jamás me olvidé de esos detalles, por eso los menciono, para mí era algo totalmente nuevo y por supuesto para todos mis compañeritos. De hecho, muchísimos años después volví a entrar a ese Instituto e increíblemente estaba exactamente igual, tal vez algo deteriorado, pero nada cambió, ya no había monjas, sólo algunos chicos correteando en ese lugar y seguramente alguna celadora cuidándolos.

CONOCIENDO EL MAR

Al día siguiente, nos levantaron tempranito, desayunamos y luego nos dieron una malla o pantaloncito de gamuza o lanita color azul para colocarnos, no sé bien qué tela era y además una batita de toalla tipo salida de baño para cubrirnos el cuerpo.

Claro, se trataba de que nos iban a llevar al mar, algo que para todos nosotros era la primera vez en la vida que lo conoceríamos.

Desde el Instituto cruzamos la calle de tierra y en la vereda opuesta se desplegaba una escalera de madera que bajaba hasta la playa, estábamos sobre una gran barranca muy por arriba del mar, cuando empezamos a bajar, realmente nos dio mucho miedo, no era demasiado segura, a algunos escalones se los notaba bastante destruidos, pero al final llegamos a la arena.

De ahí, se divisaba el mar a una distancia bastante importante.

¡Mmm...¡

¡Qué fragancia intensa!... El aroma especial que todos percibíamos de esa mezcla de arena con agua salada del mar con olor a peces, más una suave brisa que corría con el sol acariciando nuestro cuerpo, me quedó grabado para siempre en la memoria.

¡Qué sensación inigualable de placer y bienestar!... era algo mágico, sobrenatural, a tal punto que, inesperadamente, mi mente comenzó a divagar, sentía que ya había estado en un lugar así, increíble, no entendía nada; eso es disfrutar de la naturaleza, no te podés olvidar jamás.

Posteriormente, toda vez que tuve oportunidad de ir nuevamente al mar en cualquier lugar que fuese, volver a percibir ese aroma me remontaba a este primer momento de mi vida cuando conocí el mar.

EL HELADO

También fue aquí donde probé por primera vez el sabor de un helado de crema.

Resulta que unas de las tardes bastante calorosas, permanecíamos sentados en el patio central del Instituto, no fuimos al mar porque había muchas nubes y la celadora tenía miedo que pudiera llover y no sea cosa que nosotros estemos en la playa, hecho que era muy común que eso ocurriera

No sé dónde lo compró, pero la celadora estaba comiendo un helado en esos vasitos que también se pueden comer, y mientras tanto nos miraba cómo nos portábamos nosotros.

Lo hacía con una cucharita de madera cuyo uso antes era común, yo sentadito y callado la observaba atentamente y con muchísima curiosidad, no sabía qué cosa saboreaba, se ve que le dio lástima mi actitud porque atinó a darme una cucharadita con helado. —

¡Sentí una sensación en mi boca tan particular!…

Mi lengua y el paladar se enfriaron de golpe y el sabor a crema y vainilla, que jamás había probado, me dejaron estupefacto, no lo podía creer, pero sólo me dio una, me quedé con las ganas de seguir comiendo helado porque la celadora terminó tomándoselo todo, pasó mucho tiempo para que volviese a probar lo que era un helado.

Las vacaciones en Mar del Plata llegaron a su fin, habremos estado un mes, luego retornamos al Instituto, no recuerdo cómo fue el regreso, sólo que me di cuenta cuando me desperté al día siguiente en el Asilo, habíamos comenzado la rutina de siempre.

En la mañana temprano nos levantaban, íbamos al baño a higienizarnos, habitualmente lo hacían las mismas celadoras porque nosotros éramos muy torpes y mojábamos todo el baño.

De ahí a tomar el desayuno, que consistía en una taza de lata en cuyo interior contenía mate cocido cortado con algo de leche y acompañado con un pedazo de pan bastante viejo, no te servían otra cosa, además teníamos hambre y no mirábamos lo que nos daban, lo comíamos igual.

EL CHOCOLATE

Era costumbre que, antes de tomar el desayuno, una vez por mes, la celadora preguntara en voz alta:

—¿Quién cumple años este mes?…

Por supuesto, algunos levantaban la mano, tal vez ni siquiera sabían cuándo cumplían años, yo era uno de ellos, pero la mano la levantaba todos los meses el día que la celadora hacía esa pregunta.

—¿Qué pasaba ese día tan especial?…

A todos los que cumplían años ese mes, los separaban en una mesa del comedor y les servían chocolate con leche acompañado de unas riquísimas masitas.

—¡Por Dios, eso no me lo podía perder!…

Por eso levantaba la mano todos los meses, lo extraño era que las celadoras no se daban cuenta de que yo levantaba la mano siempre, o al menos eso creo yo.

Tal vez se hacían las otarias para dejarme disfrutar de tan hermoso momento, al fin y al cabo, a ellas no les costaba nada.

En cierta oportunidad, junto con otro compañerito que era más loco que yo, nos metimos en la cocina, que era pequeña y se encontraba a continuación del comedor, ahí guardaban todos los alimentos de consumo inmediato que traían de la cocina mayor, la que abastecía a todo el Instituto.

Por suerte, la celadora no estaba en ese momento, así que aprovechamos a revisar y hurguetear en todos los cajones y también en las alacenas que no eran muchas, fue grande nuestra sorpresa cuando encontramos varios paquetes con barras de chocolate, eran las que nos daban los fines de mes con motivo de nuestro cumpleaños.

— ¡Qué festín nos hicimos!… mi compinche me decía:

— ¡Tomá, aquí hay más!... Teníamos que dejar algunas para que la celadora no se diera cuenta.

Comimos a rabiar, las barras eran gruesas y grandes y nos habremos mandado cinco o seis cada uno.

—¡Qué bestias!… ¡qué estómago de fierro teníamos!...

Era la primera vez que comía chocolate puro y negro, la marca del chocolate hoy sigue en vigencia, todos la deben de conocer, sólo que ahora vienen más finitas y menos barras en cada envase.

Es una manera de cobrarte lo mismo por menos cantidad.

LOS CASTIGOS

Era costumbre que, cuando pasaba la celadora cerca de nosotros, levantásemos el brazo para cubrirnos de algún “cachetazo” que pudiera venir, ellas no te avisaban, si estabas cometiendo alguna falta, ahí nomás te zampaban uno sin ningún miramiento ni aviso previo, ibas a parar al piso y sobre la marcha te gritaban:

—¡Parate, guacho de mierda!…

—¡Te voy a dar a vos hacerte el gracioso!…

Había varios tipos de castigos, todo dependía de la celadora que estaba ese día.

Algunas te ponían en penitencia en un rincón del salón, mirando hacia la pared durante largo rato, y guay de moverte de ahí.

Otras te daban tremendas palizas que te dejaban desecho por un buen rato, además de insultarte en todos los idiomas.

Pero la peor de todas, al menos para mí, era cuando nos teníamos que bañar, ellas se encargaban de hacerlo, uno por uno, porque naturalmente nosotros todavía éramos muy chicos y no sabíamos bañarnos solos.

Las muy “guachas” iban llamando de a uno, mientras el resto esperaba afuera en un pasillo.

—¡González!…

Él iba al baño, le sacaba toda la ropa y ya tenía la bañera llena de agua, ahí metía a cada chico y lo enjabonaba y refregaba con un trapo, en ese entonces no había esponjas, después lo enjuagaba bien, lo secaba y le volvía a poner la ropa mandándolo al pasillo.

El problema era cuando el chico que llamaba había cometido una falta de conducta, que para ellas cualquier travesura merecía un castigo.

—¡Martínez!…

—A éste, directamente lo agarraba de los pelos, le quitaba la ropa, lo tomaba de los dos pies y las manos y lo zambullía en la bañera ahogándolo por varios segundos que se hacían interminables, lo único que podía hacer era patalear desesperadamente porque si gritaba se tragaba toda el agua, mientras escuchaba:

—¡Vas a aprender a portarte bien, desgraciado!…

Cuando alcanzaba a sacar la cabeza del agua, atinaba a gritar…

—¡Me voy a portar bien!

—¡Me voy a portar bien!, qué… gritaba ella y lo volvía a meter debajo del agua.

Cuando volvía a sacarle la cabeza del agua tenía que decir:

—¡Me voy a portar bien, señorita!…

Recién ahí, lo enjabonaba, lavaba y secaba, ponía la ropa y continuaba amenazándolo que volvería a ahogarlo la próxima vez que se portara mal.

Yo recibí dos o tres veces ese castigo y puedo asegurar que no se lo deseo a nadie.

Nunca entendí qué era “portarse mal”; ¿acaso era charlar, reírse, correr, saltar, esconderse, y todas las cosas que hacen los nenes de esa edad?…

Bueno, un rotundo SÍ para las celadoras, eso era considerado “mala conducta”, sólo se podía hacer cuando ellas lo permitieran, así que “cuidadito con portarse mal”, era una desobediencia y como tal merecía un castigo.

Y desde luego, tenían un horario para permitir “jugar” a los chicos, fuera de él, la boca cerradita, nada de muecas y estar sentadito o paradito sin moverse del lugar, esa era la disciplina que nos imponían, así que nos teníamos que acostumbrar, obedecer si no queríamos ligar una paliza.

LA VESTIMENTA

Era habitual que cada fin de semana nos cambiaran la ropa que, por supuesto, estaba toda sucia y hasta en algunos casos rota, nos arrastrábamos mucho por el suelo a la hora de jugar.

La ropa consistía siempre en un calzoncillo, remerita, un bombachón que nos cubría desde el cuello, los brazos, hasta entremedio de las piernas y ahí se abrochaba con un par de botones, era de color verde claro a rayas verticales, todos iguales, parecíamos mini presidiarios.

En invierno nos agregaban una tricota gruesa, generalmente de color gris, algo así como un pulóver con cuello alto que se doblaba para afuera haciendo las veces de bufanda, los días muy fríos, temblábamos como una hoja porque esa tricota no era suficiente para abrigarnos.

Entrábamos en calor cuando corríamos y jugábamos a cualquier cosa, pero también, a la hora de tener que “portarse bien “, es decir, no moverse, estar paraditos en fila india y encima en el patio de afuera, la verdad, nos “cagábamos de frío”, y las muy “turras” (las celadoras), ni mu. Había que bancársela y sin chistar.

JUEGOS INFANTILES

De vez en cuando venían maestras jardineras que nos enseñaban diversos juegos infantiles, nos sentaban en el suelo uno al lado del otro formando una media luna, y ella se colocaba enfrente de todos y nos explicaba en qué consistía el juego.

¡Ustedes tienen que seguir mis movimientos, yo voy a imitar que estoy tocando el piano, después el acordeón, la flauta y así una serie de instrumentos musicales o cualquier otro movimiento con los brazos!...

¡Aquél que se equivoque tendrá una “prenda”, o sea una falta, a las tres prendas sale del ruedo hasta que quede el último que es el ganador!...

Los movimientos eran acompañados por una canción que cantaba ella y que nosotros también teníamos que aprenderla, en realidad era muy fácil y decía así:

“al don, al don, al don pirulero, cada cual, cada cual, atiende su juego, el que no, el que no, una prenda tendrá”, que se repetía constantemente mientras la maestra cambiaba con sus brazos el tipo de instrumento musical.

Había que estar muy atentos para no equivocarse y era bastante entretenido, por lo menos para nuestra edad, algo así como tres a cuatro años, pero muchos se equivocaban y, como es lógico, a las tres “prendas” quedaban afuera.

En realidad, este juego resultaba bastante competitivo entre nosotros porque incentivaba la rivalidad y superioridad, yo estaba entre los últimos que quedaban afuera, porque prestaba muchísima atención a los movimientos que hacía la maestra, me llevaba de pica entre otros dos que eran unos “bestias” en jugar, muy pocas veces llegué a ganar; no había premios, sólo una simple felicitación, eso nos bastaba.

Otro de los juegos era “el rango y mida”, que consistía en hacer una fila india, inclinando la cintura con las manos tocando el piso y separados un metro aproximadamente uno de otro, el primero se paraba y empezaba a saltar arriba de cada uno hasta el final, ahí volvía a inclinarse mientras el segundo hacía lo mismo y así hasta el último, no recuerdo bien cómo finalizaba el juego.

También jugábamos a las escondidas, a la mancha simple y a la mancha venenosa y saltábamos en una soga y otros juegos, en fin, eso nos entretenía bastante mientras poco a poco íbamos creciendo.

LAS COMIDAS

Como dije al principio, el desayuno era una taza de mate cocido con leche y pan.

Al mediodía nos daban un plato de sopa prácticamente lavada con fideos “cabello de ángel” o “dedalitos” o “sémola” y alguna otra cosa más

El segundo plato podía ser un guiso de porotos, garbanzos, fideos resortes o media luna, fideos a la manteca, papas, zapallo, polenta con picadillo de carne y alguna que otra variante más.

Churrascos, asado, pollo, lechón ¿qué es eso?, no se conocía, no existía, ni sabíamos lo que era; el postre casi siempre resultaba ser una compota de ciruelas, durazno, sémola con leche, arroz con leche, de vez en cuando un budín de pan, chuño, hecho de maicena con leche que parecía más un “engrudo” que otra cosa, un asco, a veces alguna fruta como banana, naranja, mandarina, pera, etc.

La merienda un mate cocido lavado con algo de pan y la cena prácticamente se repetía el plato del mediodía, así casi siempre.

En muy pocas ocasiones variaba el menú, generalmente en algún determinado día festivo, como bebidas, siempre agua, no se conocían las gaseosas ni ningún otro tipo de bebidas.

Las vajillas eran todas de lata estañada, los vasos, platos, cubiertos, tazas, bandejas, ahí, en el Asilo, no se conocían ni la losa ni el vidrio, salvo los vidrios de las ventanas que más de una vez los rompíamos con alguna que otra piedra y entonces sí, nos ligábamos flor de penitencia.

No se preguntaba quién había sido, todos éramos pecadores. —

LOS PASEOS

En ciertas oportunidades nos llevaban de paseo a distintos lugares del Instituto.

Íbamos todos agarrados de las manos junto a la celadora para que no nos perdiéramos en el camino.

La primera vez fuimos por los pasillos internos, conocimos varios pabellones donde había otros chicos, las diversas instalaciones como la gran cocina del Asilo, la enfermería, algunas aulas y llegamos al centro del edificio donde se encontraba la Dirección.

Me pareció un lugar muy importante por su imponencia, tenía sillones tapizados en cuero marrón, las paredes con grandes cuadros, una estatua en el centro de no sé quién y grandes ventanales que daban hacia los patios internos.

A lo largo de todo el Instituto corría un pasillo interno larguísimo que comenzaba en una punta y terminaba en la otra conectando todos los pabellones, se cortaba cuando llegaba a la Dirección y continuaba al otro lado.

Precisamente, del otro lado de la Dirección, continuando por ese pasillo tan largo, siempre en línea recta, se conectaba con otros pabellones, pero fue tan grande mi sorpresa cuando veo a unos niños con pelo largo que no usaban pantalones cortos como nosotros, ya teníamos entre tres y cuatro años y habíamos dejado atrás los bombachones, esos niños usaban pantalones abiertos en la parte de abajo, en realidad eran polleras cortas que les llegaban hasta más abajo de las rodillas, y como siempre de color gris.

Honestamente yo ignoraba que existía otro sexo, sólo conocía a las celadoras que de por sí no sabía que eran mujeres, yo las observaba como personas gigantes con un culo ancho, guardapolvo blanco y siempre dando órdenes o castigándonos por cualquier pavada.

Cuando le pregunto a la celadora quiénes eran esos chicos, me responde:

—¡Callate, mirá para adelante y seguí caminando si no querés que te dé un sopapo!… ¡La puta madre, no podés preguntar nada!… pensé en lo bajito.

Me la tuve que comer y quedarme con la incógnita.

En otra oportunidad nos hicieron recorrer el exterior, había un parque enorme en el frente del Asilo con un camino ancho que terminaba justo en frente de la entrada general donde a continuación circulaba la ruta siete y unos metros más allá las vías del ferrocarril Sarmiento.

Desde ahí, siempre dentro del predio del Asilo, caminamos hacia la izquierda, costeando el alambrado que nos separaba de la ruta, la tarde estaba hermosa, no hacía ni frío ni calor, seguramente era primavera.

Y nos llevaron hasta un sitio lleno de árboles, la mayoría eucaliptos altísimos.

Ahí me percaté de que las celadoras llevaban una canasta llena de panes cortados por la mitad y no sé qué en el medio, buscaron un sitio de mucha sombra y nos hicieron sentar en el suelo sobre el pasto.

Nunca supe qué tenían los panes en el centro..., pero los comí con muchas ganas porque eran riquísimos, era la hora de la merienda.

Y de bebidas, como siempre, agua.

A ese lugar donde nos llevaron le decían “los eucaliptos chicos”, porque no tenía demasiados árboles. Más adelante me enteré de que si seguíamos caminando íbamos a llegar a los “eucaliptos grandes”, que de hecho ahí fuimos en otras oportunidades y, por si fuera poco, a continuación, vimos unos edificios y una iglesia que, después me comentaron, pertenecían a los curas franciscanos, esos que usan sandalias y sotana marrón claro.

No recuerdo que nos hayan llevado a paseos fuera del Asilo, salvo cuando fuimos a Mar del Plata, porque yo tenía muy buena memoria y seguramente me estaría acordando si así fuera.

LA CAPILLA

Al final de ese largo pasillo que conocimos, estaba “la iglesia”, ahí le decían “la capilla”, cuando la conocimos por primera vez me pareció inmensa, observaba las estatuas, los bancos reclinables, el altar, una inmensa cruz, algunas velas encendidas y una gran cúpula en el techo.

Desde luego nosotros todavía no sabíamos nada de religión, sólo mirábamos con asombro todo eso sin saber su significado.

La cuestión es que en poco tiempo comenzaron a llevarnos a esa capilla, tendríamos cuatro años aproximadamente, ahí estaba un señor con una sotana larga, negra y cuello blanco, cuando comenzó a hablarnos dijo:

—¡Hijos míos!…

Yo me quedé boquiabierto, no entendía nada.

¿Qué significaba tanta amabilidad, tanta calidez?...

El lenguaje que empleaban las celadoras con nosotros eran unas bestias, totalmente hostiles y jamás un cariño, nos habíamos acostumbrado a que eso era lo normal.

El “padre”, así le decíamos a los “curas”, porque esa era la manera con la cual debíamos dirigirnos, comenzó su obra de “evangelizarnos”.

—¡Aquello que ven allá es una cruz, donde fue crucificado Jesús!…

—¡Esa otra estatua es la Virgen María, madre de Jesús!…

—¡El de al lado es José, padre de Jesús!…

Y así nos iba nombrando a todos los santos.

Nosotros hasta ahí simplemente escuchábamos y mirábamos todo lo que nos enseñaba, por supuesto estoy simplificando mucho para no hacerlo tan largo.

Después, en visitas posteriores, la cosa se puso más interesante.

—¡Ustedes tienen que portarse bien, porque hay un cielo que está lleno de ángeles donde van los niños buenos, un purgatorio donde deben redimir sus pecados y un infierno, que está lleno de fuego, donde van todos los que se portaron muy mal!…

—Ya eso nos hizo asustar bastante.

—¡También existe un Dios, todo poderoso, infinitamente sabio y bueno que fue el que creó el universo!…

—¡Y cuidado, además existe un diablo muy malo que nos incita a pecar para llevarnos al infierno!

—¡Bueno, bueno!, a partir de aquí nuestras cabecitas comenzaron a imaginar de todo, para peor, las visitas a la capilla se repetían de manera más seguida y eso no hacía más que incrementar nuestros miedos, incertidumbre y qué sé yo cuántas otras cosas.

—¡No tienen que mentir, decir malas palabras, pegarle a un compañerito!, etc., etc., etc., ¡porque eso es pecado!.

¡Uy, entonces nosotros hasta ahí habíamos cometido un montón de pecados! ¿Quién nos iba a salvar del infierno?.

Por suerte había una solución: era “confesarse”.

¡Aaahhh!… menos mal.

—¡Entonces puedo pecar todo lo que se me antoje, total después me confieso y quedo liberado de culpa y cargo para no ir al infierno, de esa manera me aseguro que al final voy a ir al cielo siempre, ¡sí o sí!…

—¡Mirá qué vivo que soy!…

Al menos todos podríamos pensar así, pero no, cuando uno es chico cree a pie juntillas todo lo que le dicen los mayores, no discute ni interpela nada, más cuando lo dicen seriamente y de esa manera te van inculcando la fe, evangelizarnos, cristianizarnos, adoctrinando, y no sé cuántos “sinónimos” más.

Evidentemente éramos muy inocentes, no sabíamos nada de nada.

Esto lo pude comprobar con mis nietos cuando eran pequeños, les decía alguna “broma” poniendo cara de serio, muy ceremonioso y ellos me respondían:

—¿Sí?... como queriendo reafirmar mis dichos porque creían que era algo cierto.

—¡No, tesoro, es un chiste, una chanza, lo digo en broma!…

—Pero, abu, no nos hagas asustar...

A todo esto, ya el “padre” nos había enseñado el padrenuestro, el avemaría, el credo, y otras oraciones y además cómo teníamos que confesar nuestros pecados. Consistía en arrodillarse en una casilla de madera llamada “confesionario”, con ventanillas donde no podías ver al “padre” y decirle todos los “pecados” que habías cometido.

Generalmente eran las “malas palabras”, “pelearse con otro chico”, “romper un vidrio” y todas otras cosas que ya no me acuerdo.

Para perdonar tus pecados tenías que rezar un padrenuestro, tres avemarías y alguna que otra oración y prometerle a Dios que nunca más ibas a repetir todo lo que confesaste.

Lo cierto es que esa promesa nunca se cumplía porque por “H” o por “B”, siempre te la pasabas pecando, era inevitable, el trajín de los acontecimientos ineludiblemente te llevaba a pecar.

—¿Quién podía evitar que en un momento de bronca no te mandaras una puteada o mala palabra?

MI PRIMERA DUDA

En la introducción, comencé haciendo varios interrogantes y prometí que, en el desarrollo de este relato, en algunas partes, volvería sobre ellos, aclaro que estos me los hice muchísimo tiempo después.

—Si Dios es tan poderoso, infinitamente bueno y fue el creador de todo…

—¿También creó al diablo?... de ser así,

—¿Para qué lo hizo?...

—¿Acaso para tentarnos a pecar?...

—¿Y probar nuestra fuerza de voluntad para no caer en el pecado?...

—¿Y aquél que era débil, sin fuerzas para evitar el pecado, inexorablemente se iba al infierno?...

—Se me ocurre que esto no puede ser así.

La fe que me inculcaron desde niño hizo que yo creyera siempre en la existencia de un ser superior, si eso es verdad o no, todavía no lo sé.

Sin embargo las dudas y preguntas son muchísimas, sobre todo cuando fui adquiriendo más información sobre este tema, desde chico tuve la percepción de haber vivido siempre, es decir, desde antes de nacer, tal vez a todos nos haya ocurrido esta sensación, que sólo se develará el día que pasemos para el “otro lado”,… si existe ese “lado”.

LAS VISITAS

Habitualmente los domingos venían familiares a visitar a los internados, por supuesto, no a todos, yo era uno de ellos, porque jamás había recibido una visita.

Ellas esperaban en la Dirección del Instituto, las celadoras recibían la comunicación de los chicos que eran visitados y de inmediato comenzaban a llamarlos.

¡González, Fernández, Aguirre!, … etc.,—Ahí no se acostumbraba a llamarte por tu nombre, siempre era por el apellido, por eso hasta yo mismo desconocía cuál era mi nombre.

Desde el pabellón los trasladaban por el pasillo largo hasta la Dirección donde se encontraban con sus familiares, estos generalmente los llevaban al enorme parque que estaba al frente del Colegio, donde había muchos bancos y un hermoso césped bien cortadito y pasaban la tarde disfrutando de su compañía.

La visita duraba dos o tres horas y después ellos se iban y los chicos retornaban al pabellón cargados de golosinas, masitas y alguno que otro juguete, yo aprovechaba esa situación, enseguida me arrimaba a ellos y les “pechaba” un caramelo o masita (pechaba significaba pedirles), desde luego, como era muy amigo de ellos y también sabían que a mí nunca me visitaban, no se negaban a darme algo.

VOS SOS HUÉRFANO

En cierta oportunidad, con motivo de las visitas, se me ocurre preguntarle a una de las celadoras.

—¿Qué son las visitas?...

—¡Son familiares que vienen a visitar a sus hijos!…

—¿Y por qué a mí no me vienen a visitar?...

Me miró, titubeó un poco, parece que se compadeció de mí y me responde:

—¡Vos sos huérfano!…

—¡Y eso qué es!…

Nuevamente le costaba decírmelo, hasta que se animó…

—¡Los huérfanos no tienen papá, mamá, tías, hermanos, ni ningún familiar que los vengan a visitar y vos no sos el único!…

A pesar de mi corta edad, me quedé pensativo, sin preguntas y sin respuestas.

Ahí comprendí por qué a algunos de nosotros no nos visitaba nadie, pero como ya me había acostumbrado, pues lo tenía incorporado, la cosa quedó así.

LA MÚSICA

Habitualmente en el pabellón sabían pasar música por un parlante enorme que tenían en el patio interno —eran tangos, zambas, chacareras, paso doble y muchos valses vieneses—, los nombres de estos ritmos los supe mucho tiempo después porque a esa edad no tenía ni idea, sólo que me gustaban.

Pero había un ritmo en particular del cual, cada vez que lo pasaban, yo sentía algo extraño en mi ser —eran los valses vieneses—, parecía como que me trasladaba a otro lugar y que yo ya había estado ahí con mucha antelación, era como estar reviviendo Viena (Austria), o algún país europeo. “Danubio azul”, “Ondas del Danubio”, el “Vals de los quince”, y otros, me enamoraba de esa música.

Esa sensación me hacía pensar y sentir que yo venía de otro lado, más precisamente de Europa, que había vivido siempre y que tal vez, por esas cosas del destino, morí durante la Segunda Guerra Mundial, que se estaba desarrollando en Europa y reencarné en un pueblo de la Argentina, justamente en el año 1939, y que yo era huérfano por ese motivo, porque mis padres eran de allá justamente, muchísimos años después me enteré que, en mi árbol genealógico, mis abuelos eran de España.

LA ESTRATEGIA

En el pabellón siempre había tres celadoras que se turnaban para hacer diversas tareas, una se encargaba de cuidarnos, otra de realizar la limpieza general de los dormitorios, baños, pasillos, etc., y la última estaba en el comedor y cocina preparando todo para la comida.

Yo era muy observador y me fijaba mucho en la que hacía la limpieza, cómo barría los pisos, cómo metía un trapo dentro de un balde galvanizado lleno de agua, lo retorcía y después lo pasaba por el piso, en fin, me fijaba en todos los detalles.

Dicen que si te enfrentás a un enemigo, si no lo podés vencer, únete a él.

Una vez se me ocurrió preguntarle si quería que la ayudase en algo, porque honestamente me gustaba hacerlo, me miró sorprendida y me dijo:

—¿Te animás?...

—¡Sííí!…

—Le contesté con fuerza, entonces me dio el cepillo con un trapo de piso ya retorcido y me dijo…

—¡Pasalo de un costado para el otro!…

—Bueno, empecé a hacerlo y claro, era la primera vez que lo hacía, mandaba de un lado para otro el cepillo en forma desordenada, era un “chapucero”, una cosa es ver, mirar y otra muy distinta, hacerlo.

La celadora se avivó y me comprendió, agarró mis brazos y comenzó a guiarlos de un lado para el otro en forma pareja junto con el cepillo y el trapo de piso, lentamente empecé a tomarle la mano a cómo era la cosa, me largó solo y seguí el mismo ritmo hasta que en poco tiempo me puse “canchero”.

¡Aleluya!… ya sabía pasar el trapo de piso en el dormitorio.

Ahora debía aprender a mojar el trapo de piso en el balde con agua y después retorcerlo como lo hacía ella, mientras tanto la celadora no dejaba de observarme, la verdad no me costó demasiado, sólo que no tenía la fuerza para escurrir el agua como ella, ahí me ayudó otra vez, después faltaba la escoba, empezamos por el pasillo, —ahí también fui medio torpe, hay que pensar que tenía alrededor de cinco años y mis brazos no estaban a la altura de las circunstancias.

La cuestión es que en poco tiempo aprendí todos los pasos relacionados para hacer la limpieza del dormitorio, los baños, los pasillos y la escalera.

—¡Qué maravilla!…

—¡Lo estás haciendo muy bien!… me decía ella y yo todo chocho y contento.

Los días fueron pasando y esta celadora empezó a correr la “bola” entre sus compañeras de todo lo que yo sabía hacer y además que era muy voluntarioso.

¡Bueno, para qué!…

Comenzaron a llamarme cada vez que les tocaba hacer la limpieza y, por supuesto, en vez de protestar, yo corría presuroso a colaborar.

¡Uy, cómo les gustaba que lo hiciera! — Porque en cierto modo les aliviaba ese trabajo que para ellas era un “garrón”.

Todas esas tareas, además de novedosas para mí, me agradaban porque en cierto modo rompían con la rutina diaria que yo tenía, lo cual me hacía sentir feliz.

LOS BENEFICIOS

Esa estrategia comenzó a dar sus beneficios, yo ya era mirado de otra manera por las celadoras, por empezar, a la hora de comer, recibía una porción mayor que mis otros compañeros, y siempre la mejor parte, especialmente cuando el menú era más rico que lo habitual.

En el postre siempre me servían el doble de los demás, si por ahí me mandaba una “cagada”, es decir me portaba mal, hacían la vista gorda, tal vez me llamaban la atención y nada más.

Además, en el momento de cambiarnos la ropa personal, elegían la mejor para mí, es decir que no estuviese rota, manchada o algo por el estilo, desde luego, en el caso que me llamasen para “colaborar en la limpieza”, yo no tenía que fallarles.

Pero por supuesto eso me trajo otros beneficios posteriores, es decir, yo hacía la diferencia, se trataba de pasarla lo mejor posible ante una situación en donde el destino me puso sin saber por qué.

LA HERMANA SOR ERNESTA

En el asilo, cada tanto venían a los pabellones unas monjas que nos hablaban de manera muy dulce y agradable, nosotros no estábamos acostumbrados a ese lenguaje tan enternecedor y, además, como si fuera poco, se acercaban y nos acariciaban la cabeza halagando nuestros ojos y demás, también hacíamos juegos infantiles corriendo, saltando y ellas participaban con nosotros muy alegremente.

En nuestro pabellón siempre concurría la misma monja, se llamaba “sor Ernesta”, era alta, gordita y extremadamente buena, se quedaba con nosotros alrededor de dos horas varias veces por semana, todos esperábamos ansiosos que viniera porque nos sentíamos muy a gusto con ella y sus caricias eran infaltables.

—¡Qué bien nos hacía!… acostumbrados a las “palizas de las celadoras”.

Por desgracia, un día nos enteramos que la hermana sor Ernesta había fallecido, no podíamos creerlo, a nuestra edad, todavía no teníamos claro qué significaba eso.

Pero nos llevaron a la capilla y ahí encontramos mucha gente, en el centro vimos un cajón muy lustroso y en su interior estaba ella como dormida plácidamente, pero sin moverse para nada.

No sé, pero nuestro instinto nos hizo entender que ya no la veríamos nunca más.

Pasamos en fila india por al lado del féretro y la miramos con ternura, no nos permitían tocarla

Igual no lo hubiéramos hecho porque sentíamos una “cosa rara”, “algo extraño”, no respiraba y estaba muy blanca, después nos enteramos que la palabra “fallecer” significaba “morir”.

OTRA DUDA

Yo pensaba en ese momento, que, si existiese el “cielo”, seguramente ella estaría allí, porque en verdad se lo merecía, eso es lo que ya nos había inculcado el “cura” las veces que fuimos a la capilla y daba el sermón, nos llevaban muy seguido para asistir a la santa misa y de paso adoctrinarnos sobre la religión.

Mucho tiempo después me hacía la siguiente pregunta:

¿El cielo está arriba? ... porque el cura, cuando lo decía, señalaba para arriba.

¿Y el infierno está abajo?... porque también el cura señalaba para abajo.

¿O sea que el infierno estaba debajo de la tierra, más precisamente en su centro? ...

Todo esto tenía su aparente lógica porque, si mirabas para arriba, los días soleados, el cielo se veía hermoso, celeste.