13,99 €

Mehr erfahren.

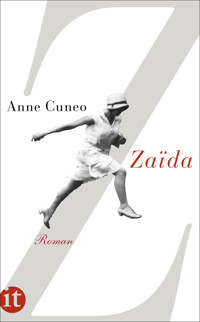

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zaïda de Vico ist eine außerordentliche Frau. Schön, abenteuerlustig, mutig, selbstbewusst, emanzipiert. 1859 in eine englische Adelsfamilie geboren, verstößt sie schon als junges Mädchen gegen alle Konventionen. Eine frühe Liebesheirat hält sie nicht davon ab, in Zürich Medizin zu studieren und ihren Beruf später in Florenz und Mailand mit großem Engagement auszuüben. Da ist sie bereits mit ihrem zweiten Mann und Vater ihrer zwei Söhne verheiratet. Mit ihrem dritten Mann – wie sie in der Resistenza gegen den Faschismus - flüchtet sie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs nach Zürich, wo die beiden sich zu Psychoanalytikern ausbilden lassen, in der Überzeugung, sich damit für eine bessere Welt einzusetzen. Ein pralles Leben lang liebt Zaida, leidenschaftlich und bedingungslos: Ihre Männer, ihre Söhne, ihren Beruf, die Menschen. Am Ende ihres Lebens, über hundert Jahre alt, schreibt sie ihre Geschichte auf. Eine Hymne an das Leben und an die Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 600

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Zaïda de Vico ist eine außerordentliche Frau. Schön, abenteuerlustig, mutig, selbstbewusst, emanzipiert. 1859 in eine englische Adelsfamilie geboren, verstößt sie schon als junges Mädchen gegen alle Konventionen. Eine frühe Liebesheirat hält sie nicht davon ab, in Zürich Medizin zu studieren und ihren Beruf später in Florenz und Mailand mit großem Engagement auszuüben. Da ist sie bereits mit ihrem zweiten Mann und Vater ihrer zwei Söhne verheiratet. Mit ihrem dritten Mann – wie sie in der Resistenza gegen den Faschismus – flüchtet sie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs nach Zürich, wo die beiden sich zu Psychoanalytikern ausbilden lassen, in der Überzeugung, sich damit für eine bessere Welt einzusetzen.

Ein pralles Leben lang liebt Zaïda, leidenschaftlich und bedingungslos: ihre Männer, ihre Söhne, ihren Beruf, die Menschen. Am Ende ihres Lebens, über hundert Jahre alt, schreibt sie ihre Geschichte auf. Eine Hymne an das Leben und an die Liebe.

Anne Cuneo, geboren in Paris, lebt in Zürich und in Genf. Zuletzt erschienen die Romane Štěpán. Tage der Wahrheit in Prag (2011) und Schon geht der Wald in Flammen auf (2013).

Anne Cuneo

Zaïda

Roman

Aus dem Französischen von Erich Liebi

Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Zaïda bei Bernard Campiche Éditeur, Orbe.

eBook Insel Verlag Berlin 2014

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4359.

© Insel Verlag Berlin 2014

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfoto: Friedrich Seidenstücker/Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Zaïda

Es ist zwecklos, den Leuten sagen zu wollen, sie sollten sich mit einem ruhigen Leben zufriedengeben. Sie wollen, dass etwas läuft, und wenn sich nicht von selber etwas tut, fordern sie es heraus. […] Von den Frauen wird erwartet, etwas ruhiger zu sein, aber die Frauen haben die gleichen Gefühle wie die Männer; sie brauchen etwas, an dem sie ihre Talente beweisen, sie brauchen Platz, um sich verausgaben zu können, wie ihre Brüder.

Charlotte Brontë

Jane Eyre, 1847

Meine Urgroßmutter hieß Zaïda.

»Das bedeutet ›die Glückreiche‹ oder ›die Vielgeliebte‹ und kommt aus dem Arabischen«, sagte sie manchmal nicht ohne Stolz auf die Herkunft ihres Namens. »In einer Rossini-Oper gibt es sogar eine Rolle mit meinem Namen«, fügte sie zufrieden hinzu.

Als ich noch ein Kind war, wusste ich nicht, dass sie meine Urgroßmutter war. Sie war einfach eine sehr nette Dame, eine Tante. Aber die Tante von wem, habe ich mich nie gefragt. Alle nannten sie Zia Zaïda (Tante Zaïda). Ich auch.

Sie brachte mir das Walzertanzen bei. Sie setzte sich mit mir auf einen runden Tisch, der kaum mehr als einen Meter im Durchmesser hatte, dann erklärte sie mir ernsten Blickes, dass jemand, der mehr Platz brauche zum Walzertanzen, niemals ein guter Tänzer sein werde. Oder eine gute Tänzerin.

Bei ihr habe ich auch »Himmel und Hölle« und »Gummitwist« gelernt. Nachdem sie mir ein erstes Mal die verschiedenen Sprünge vorgemacht hatte, die für die Kunstfertigkeit solcher Übungen unerlässlich sind, beschränkte sie sich konsequent darauf, mich zu verbessern, bis ich es bis zur Meisterschaft gebracht haben würde, wie sie sich ausdrückte. Sie hat mir beigebracht, auf dem Fahrrad das Gleichgewicht zu halten. Sie hat mir Schlittschuh- und Rollschuhlaufen beigebracht. Sie hat mir Französisch beigebracht, und sie hat mir Englisch beigebracht, ihre Muttersprache, denn sie selbst war Engländerin und hielt es für unerlässlich, dass ich den paar Quentchen englischen Blutes, das in meinen Adern floss, die nötige Ehre erwies.

Zu sagen, Zaïda sei Engländerin, war allerdings ein großes Wort. Geboren wurde sie in London als Tochter einer englischen Mutter und eines italienischen Vaters aus mittelitalienischem Kleinadel, Leonardo De Vico mit Namen, der aus politischen Gründen nach London emigriert war; seine Ideen waren zu liberal für die Regierung des Kleinstaates im noch nicht vereinigten Italien, aus dem er stammte. Er hatte rasch eine Stellung beim Stock Exchange gefunden, ein kleines Vermögen gemacht und nicht mehr an Rückkehr gedacht. Zia Zaïda ihrerseits hatte schließlich einen Italiener geheiratet, Francesco Giocondo, und falls sie mir, als ich noch ein kleines Kind war, die näheren Umstände erklärt haben sollte, habe ich sie wieder vergessen. Über sich selbst sprach sie kaum. Deshalb habe ich nie begriffen, dass sie nicht irgendeine Großtante, sondern die Großmutter meines Vaters war. Für die Vergangenheit hat sich Zaïda anscheinend nie besonders interessiert.

»Lass uns lieber über Kommendes statt über Vergangenes reden«, pflegte sie zu sagen.

***

Als meine Mutter Witwe wurde (mein Vater starb bei einem Motorradunfall), war sie 28 und ich vier. Im Giocondo-Clan überließ man die Seinen nicht dem Schicksal, Verwandte eilten herbei, um zu verhandeln, wie ihr am besten zu helfen sei. In Vevey in der Schweiz fand sie rasch eine Stellung an der Rezeption eines Hotels, dessen Besitzer Italiener waren. Es war ihr gelernter Beruf. Das Problem dabei: Nach schweizerischem Recht war ihr der Nachzug der Familie, im vorliegenden Fall also ich, nicht erlaubt, jedenfalls nicht gleich am Anfang.

Das Getuschel, das heimlich zu belauschen für mich Ehrensache war, wenn ich wissen wollte, was aus mir werden sollte, drehte sich um dieses Thema: »Und Alice? Wohin geben wir die Kleine?« Man erwog diesen Onkel und jene Cousine, Tante X, Cousin Y. Man zog auch meinen Großvater in Betracht, sah aber davon ab, ihn überhaupt zu fragen. Ein verwitweter älterer Herr, Universitätsprofessor außerdem, wäre nicht in der Lage, sich um ein vierjähriges Mädchen zu kümmern. Ausgeschlossen! Was die anderen betraf, gab es überall irgendein Hindernis, das meiner Aufnahme im Weg stand. Nach mehreren ganze Abende dauernden Palavern meinte jemand – ungern, wie mir schien:

»Man könnte Zaïda fragen.«

Von Zaïda hatte ich bereits reden gehört, das lag wohl an ihrem Vornamen, den man nicht so schnell vergaß. Vielleicht hatte ich sie auch einmal gesehen, aber erinnerte mich nicht an sie. Kurz und gut: Ich kannte sie nicht. Ihren Namen nahm man nur sehr widerstrebend in den Mund, das hörten sogar meine Kinderohren, und entsprechende Kommentare aus der Tischrunde ließen nicht lange auf sich warten:

»Zaïda? Das ist nicht eurer Ernst! Sie ist sehr eigenartig! Und ihr Beruf erst … Meint ihr, sie könnte es? Und wäre sie überhaupt fähig dazu? Würde sie der Kleinen nicht ein schlechtes Vorbild sein? Und ihr Flausen in den Kopf setzen?«

Scheu, aber bestimmt fragte dann meine Mutter angesichts ihrer bevorstehenden Abreise:

»Meint ihr, sie wäre einverstanden?«

Sie war einverstanden.

So kam es, dass ich mit Zaïda einige meiner glücklichsten Kinderjahre verbrachte. Als sie starb, war ich neun.

Beim Begräbnis begriff ich, dass diese kleine Zia (sie war nur einsfünfzig), angezogen wie aus dem Modejournal, Chanel-Kostüm, seidene Bluse, hohe Absätze, nicht meine Tante war, sondern meine Urgroßmutter. Und über hundert Jahre alt. Trotz ihres Gehabes als feine Dame und trotz ihres hohen Alters kletterte sie ohne fremde Hilfe auf den Tisch, rannte mit mir im Park herum, sang freche Lieder und war jederzeit für einen Spaß zu haben.

Bei dieser Gelegenheit wurde mir auch klar, dass die Leute, die zum Begräbnis gekommen waren und die Tante Zaïda regelmäßig bei uns zu Hause aufgesucht und sich mit ihr hinter verschlossener Tür getroffen hatten, ihre Patienten waren. Tante Zaïda war Psychoanalytikerin. Und hatte gearbeitet bis zum Schluss.

Beim Begräbnis sah ich auch meinen Großvater wieder. Ich kannte ihn kaum. Aber Zia Zaïda hatte viel von ihm gesprochen, allerdings ohne je zu erwähnen, dass er ihr Sohn war, für sie war er einfach »dein Großvater« oder Alberto. Er sei Mathematiker, erfuhr ich von ihr. Er habe an Universitäten in den Vereinigten Staaten, in Italien und England gelehrt. Als sie starb, war er in Oxford. Und gerade eben in den Ruhestand getreten.

Auf dem Weg zurück vom Friedhof fragte er mich, ob ich einverstanden sei, dass er sich um mich kümmere. Ich fand ihn lieb und freundlich, fühlte mich von aller Welt verlassen und sagte ja.

Ich könnte den Eindruck erweckt haben, mit meiner Urgroßmutter allein gelebt zu haben, aber das traf nicht zu. Mathilda war auch da, Zia Zaïda nannte sie »ihre Gesellschafterin«. Sie kümmerte sich um Haus und Küche, um die praktischen Dinge unseres Lebens. Von ihr habe ich auch die paar Kochrezepte, die ich am Ende meiner Kindertage kannte.

Großvater bezog die Wohnung seiner Mutter, und Mathilda kümmerte sich weiterhin um alles.

Im Verlauf von annähernd vier Jahren schaffte er es, in mir den Eindruck zu erwecken, ich sei jemand. Er nahm sich meiner mit aller Sorgfalt an. Hausaufgaben machen mit Großvater gehört zu meinen schönsten Erinnerungen an die Schulzeit – ein Problem nicht zu verstehen, gab es bei ihm nicht. Was es auch sein mochte, er schaffte es immer, es mir so zu erklären, dass es mir einzuleuchten schien.

Auf den ersten Blick wirkte er streng, manchmal auch traurig, aber eigentlich war er ganz lustig, und er schaffte es, mich zum Lernen anzuhalten, indem er mich zum Lachen brachte. Und außerdem lehrte er mich eine Menge Dinge, die man in Schulbüchern vergeblich sucht. Auch mein Französisch und Englisch förderte er, er beherrschte beide Sprachen perfekt.

Er spielte so schön Geige, dass es meinen Kinderohren wie ein Wunder vorkam. Er entlockte seinem Instrument Bach, Zigeunerklänge, lustige Lieder, Jazz, lachte dazu, es schien ihn überhaupt keine Anstrengung zu kosten. Er wollte es mir auch beibringen, aber leider bin ich unmusikalisch. Punkto Musik musste ich mich immer mit der Rolle der Zuhörerin begnügen.

Nach ein paar Wochen bewunderte ich meinen Großvater, er verstand es, den Platz von Zia Zaïda einzunehmen, ohne sie zu verdrängen, denn er bezog sich oft auf sie.

Dann starb auch er. Eine Lungenentzündung raffte ihn innerhalb weniger Tage dahin. Ich war knapp dreizehn.

Mit ihm verlor ich auch die Freude am Leben. Plötzlich machte meine Mutter ihre Rechte geltend, selbstverständlich ohne mich zu fragen. Mathilda hatte angeboten, sich um meine weitere Erziehung zu kümmern, doch meine Mutter hatte sich entschieden, sich nicht auf sie verlassen zu wollen – aus Hochnäsigkeit vermutlich, für meine Mutter war Mathilda nur eine Dienstbotin. Ich war zum Schluss gekommen, meine Mutter habe es nur deshalb nicht schon früher gewagt, sich bemerkbar zu machen, weil sie sich von Zaïda und Alberto gar zu sehr eingeschüchtert fühlte. So kam es, dass ich heimatlos in einem Internat in der Nähe von Lausanne landete. Korrekt, aber kalt. Seit mich Zaïda in Obhut genommen hatte, sah ich meine Mutter kaum mehr. Zu Zaïdas Bestattung war sie nicht gekommen. Ich glaube, dass man sie gar nicht erst um ihre Meinung gebeten hat, als man mich Großvater anvertraute. Obwohl ich jetzt nur dreißig Kilometer von ihr entfernt lebte, änderte sich nichts. Sie holte mich in die Schweiz, um mich in der Nähe zu haben, nicht, um mich besuchen zu können.

Ich entschloss mich, meinen Kummer in Arbeit zu ertränken.

Dank Zaïda und Großvater entpuppte ich mich rasch als gute Schülerin, Französisch hatte ich bei ihnen gelernt, ohne dass es mir überhaupt bewusst gewesen wäre, und zu meinem Glück waren meine Mailänder Lehrer ganz gute Pädagogen gewesen. Und ich hatte viel gelesen. Zaïda holte regelmäßig stapelweise Bücher zu den unterschiedlichsten Themen aus der Bibliothek, und ich verschlang sie unverzüglich, »denn ein richtiges Fräulein liest jeden Tag«. Auch Großvater brachte laufend Bücher aus Bibliotheken und Buchhandlungen mit nach Hause, und er verband damit eine Gewohnheit, die ich sehr mochte. Er erzählte mir aus jenen Büchern, für die ich seiner Meinung nach noch zu jung war, über die ich aber dennoch Bescheid wissen sollte. Kurz und gut, dies alles brachte es mit sich, dass ich meinem Alter ziemlich voraus war.

Mit vierzehn hatte ich meine Zulassung zum Gymnasium, die man normalerweise mit sechzehn macht. Aber noch war ich nicht alt genug, und meine Mutter stöberte in Cornwall die De Vicos auf, die englische Verwandtschaft meines Vaters, die den Kontakt zu unserer Familie nicht abgebrochen hatte. Also verbrachte ich zwei Jahre bei ihnen, am Ortsausgang von Saint Askin, einem charmanten Dorf an der Küste, das Haus schien aus dem 17. Jahrhundert zu stammen, war geräumig und sonnig und lag inmitten eines großen Gartens, der von hohen Rhododendron-Büschen in allen Farben umgeben war. Vom ersten Stock aus, wo ich mein Zimmer hatte, konnte man einige hundert Meter weiter das Meer sehen. Auf dem Speicher unter dem Dach gab es einen großen leeren Raum unter einem Glasdach, es musste das Atelier eines Künstlers gewesen sein. Wenn Schule war, lebte ich in einem Internat in Exeter, in den Ferien streifte ich zu Fuß, mit dem Rad und sogar zu Pferd durch die Gegenden Cornwalls; manchmal allein, manchmal in Begleitung Simons, Sohn des Hauses, ein paar Jahre älter als ich, der mich mit Herablassung behandelte, ich fand ihn arrogant. Seine Eltern, Cousin John und Cousine Hermione, brachten mir immer viel Herzlichkeit entgegen, wenn auch mit sehr britischer Zurückhaltung.

Aus einem Satz hier und einem anderen dort ergab sich schließlich, dass meine Mutter überhaupt niemanden aufgestöbert hatte: Ich war hier, weil Zaïda und Alberto (das heißt mein Großvater) es so eingefädelt hatten. Sie hatten dafür gesorgt, dass mit dem Geld, das sie mir hinterlassen würden, mein Lausanner Internat bezahlt werden konnte. Sie waren es, die mit Hilfe eines dazwischengeschalteten Anwalts meinen Aufenthalt in England organisiert hatten. Heute weiß ich auch, dass ich es ihnen zu verdanken habe, dass ich mein Hochschulstudium beenden konnte.

Erst mit vierundzwanzig, als ich den Rest der Erbschaft in Händen hielt, begriff ich, dass Zaïda die Ausschüttungen so eingerichtet hatte, dass mir bei ihrem Tod noch genug bleiben würde, um unter dem Strich auf jeden Fall einen Beruf zu haben. Und mein Großvater hatte aufgepasst, dass es keine Schwierigkeiten gab.

So kam es, dass Zaïda zeit meines Lebens das strahlende Bild der guten Fee abgab, die mich auch dann noch, als sie schon gegangen war, bei der Hand hielt, bis ich wirklich auf eigenen Füßen stehen würde. Ein strahlendes Bild, ja, aber auch ein geheimnisvolles. Sie war von einer Wolke der Missbilligung umgeben, man fand sie sonderbar, ausgefallen – zu anders. Für den Rest der Familie galt sie als extravagant, mein Großvater fand sie außergewöhnlich. Für mich war es umso schwieriger, mich zu entscheiden, weil ich sie bedingungslos liebte.

Der schon vor sehr langer Zeit verstorbene Urgroßvater der englischen »Cousins« war Zaïdas ältester Bruder. Damit waren sie ihre Urgroßneffen und für mich sehr weit entfernte Cousins. Früher lebten sie in Truro in einer winzigen Wohnung. Zaïda verbrachte einen Teil des Jahres in ihrem Haus, das sie in ihrer Jugend gekauft oder geerbt hatte. Mit der Zeit wurde ihr das Haus zu groß, und sie fand es unmoralisch, dass Alberto und sie es nur gelegentlich bewohnten, während John, Hermione und Simon in ihrer kleinen Dreizimmerwohnung eingepfercht waren, ihre Mailänder Wohnung würde ihr durchaus reichen. Alberto war offenbar gleicher Meinung. Sie ermutigte die jungen De Vicos dazu, dort zu wohnen. Sie willigten ein, bestanden aber darauf, ihr eine Etage freizuhalten, damit sie weiterhin kommen konnte, wie es ihr beliebte. Sie mochten sie sehr, und Zaïda kehrte bei niemandem je die alte Dame heraus, sie war ein willkommener Gast, man brauchte sie einfach nur zu nehmen, wie sie war. So ergab es sich, dass sie weiterhin kam, seltener zwar, aber doch jedes Jahr (wobei ich mich frage, warum sie mich nie dorthin mitgenommen hat). Die De Vicos jedenfalls kannten sie gut.

»Sie war eigenartig«, sagten sie.

Ich wollte wissen, inwiefern sie sie »eigenartig« fanden, aber mehr als ein Schulterzucken war von ihnen nicht zu bekommen.

Als ich Simon danach fragte, meinte er theatralisch:

»Also wirklich! Die Alten und ihre Geschichten, wen interessiert denn so was. Mich jedenfalls nicht.«

Ich gab auf.

Zaïda aber blieb trotz allem Teil meines Lebens, nicht nur, weil sie als Einzige eine wirkliche Mutter für mich war, sondern auch des Bildes wegen.

Ihre Mailänder Wohnung war zu der Zeit, als ich bei ihr wohnte, nur spärlich möbliert. Nur das Notwendigste. Kaum Bücher von allgemeinem Interesse. Medizinische Fachliteratur aber füllte eine ganze Bibliothek, das Literarische beschränkte sich auf Werke wie »Die Brautleute« von Manzoni, auf ein paar Bücher von Dumas, auf die Stücke von Shakespeare und auf ein halbes Dutzend Romane von Wilkie Collins, Jane Austen und Paolo Valera. Die übrigen Bücher, die wir lasen, stammten aus verschiedenen öffentlichen Bibliotheken, wo wir ständig anzutreffen waren. Den einzigen Luxus in der Wohnung bildeten im Esszimmer zwei Porträtgemälde in blattvergoldeten Rahmen. Dass die junge lächelnde Frau mit roten Haaren und großen dunklen Augen in einem ovalen Gesicht mit etwas spitzem Kinn Zaïda war, hätte ich nie gedacht, wenn sie es mir nicht gesagt hätte. Der junge Mann war ebenfalls sehr schön, mit schwarzen krausen Locken auf dem Kopf, grauen Augen und einem glatten Gesicht mit konzentrierten Zügen. Zaïda hatte mir anvertraut, er sei früher einmal ihr Geliebter gewesen. Nach der Art ihrer Kleidung zu schließen, musste das Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Sie sahen glücklich aus.

Ich war gerade neun geworden, als ich eines Tages, ich kam von der Schule, Zaïda tot auf ihrem Bett vorfand, vollständig bekleidet, mit geschlossenen Augen, einem friedvollen Gesicht, als ob sie gerade »un pisolino« (ein kleines Verdauungsschläfchen) machen würde. Mathilda war außer Haus und ich allein mit Zaïda. Auf diese Eventualität hatte sie mich immer wieder vorbereiten wollen, doch hatte ich mich geweigert, sie in Betracht zu ziehen.

Zunächst saß ich eine Stunde lang neben ihr, hielt ihre Hand und weinte. Während dieser Stunde der Verzweiflung glaubte ich, ohne sie auf keinen Fall weiterleben zu können, mein erster Gedanke war, mich umzubringen. Aber dann hatte ich eine Idee.

Ich legte Zaïdas Hand auf ihre Brust und ging ins Esszimmer, wo ich die Bilder abhängte. Mit einem Messer löste ich sorgfältig die Nägel, mit denen die Rahmen an der Rückwand befestigt waren. Ausgelöst aus ihren üppigen Goldrahmen, waren die Gemälde an sich kaum größer als ein großes Blatt Papier.

Ich lief in mein Zimmer, holte den Koffer unter dem Bett hervor, wo er sich seit meiner Ankunft befunden hatte, und legte die Bilder hinein. Dass Zaïda von ihrem Geliebten getrennt würde, kam nicht in Frage. Darüber legte ich ein paar Kleidungsstücke, dann schob ich den Koffer wieder unters Bett und verstaute die Rahmen im Besenschrank. Dann ging ich in Zaïdas Zimmer zurück. Bevor ich Hilfe holte, küsste ich sie noch einmal.

»Du bleibst bei mir, Zia Zaïda. Ich nehme dich mit.«

Nach den Bildern hat nie jemand gefragt. Ich könnte mir denken, dass Mathilda, die durchaus bemerkte, dass sie nicht mehr da waren, mit Großvater darüber gesprochen hat, aber – typisch für ihn – er sagte lieber nichts. Ich behielt sie. Immer, wenn ich eine neue Wohnung bezog, begann ich damit, sie an die noch nackten Wände zu hängen. Die neuen Rahmen sind weniger aufwendig als die ursprünglichen, doch der Frische der Bilder tut dies keinen Abbruch. Sie sind mit B. Tatley signiert, aber meine Neugier war nie groß genug, um herausfinden zu wollen, wer das war. Oft meinen die Leute, auf dem Bild mit Zaïda sei ich in einem Theaterkostüm zu sehen – ob das Nachahmung oder Vererbung zuzuschreiben wäre, weiß ich nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass ich ihr mit der Zeit ähnlich sah, abgesehen davon, dass ich eins sechzig groß bin.

Gleichwohl war Zaïda in meinem Leben nur noch verschwommen gegenwärtig. Aber ich erzählte immer gern, ich sei von meiner Urgroßmutter erzogen worden – so etwas gab es nicht alle Tage.

Meine Mutter heiratete wieder, einen Hotelgast, und lebt jetzt in Deutschland. Der Typ schwimmt im Geld, aber ich finde ihn nicht besonders sympathisch. Da mich nichts wirklich Persönliches mit ihr verbindet, fällt es mir sehr schwer, in dieser Frau meine Mutter zu sehen, während sie es versteht, mir das Gefühl zu geben, überflüssig zu sein, aber doch jemand, um den sie sich bedauerlicherweise von Zeit zu Zeit zu kümmern hat. Ich tue mein Bestes, um ihr diese Last zu ersparen.

Ich wäre gern Ärztin geworden, aber weil ich mir das intellektuell wohl nicht zutraute, gab ich mich damit zufrieden, Apothekerin zu werden, als solche ließ ich mich später in Lausanne nieder, wo ich sogar das Bürgerrecht erworben habe. Die Italienerin aus England, wie mich einer meiner Professoren damals nannte, war nun Schweizerin.

Mit John und Hermione blieb ich in losem Kontakt, aber nach Cornwall bin ich nie mehr zurückgekehrt. Als John starb, war ich gegen dreißig. Er war mit Hermione sehr eng verbunden gewesen, und ein paar Monate später starb auch sie. Simon schrieb ich, ich verstünde seine Not, Vater und Mutter praktisch gleichzeitig verloren zu haben. Wochenlang hörte ich nichts von ihm.

Doch eines Abends rief er mich an.

»Kann ich dich sehen?«, fragte er nach der Begrüßung.

»Klar«, gab ich etwas verwundert zur Antwort. Simon war für mich eigentlich ein Fremder. Abgesehen von ein paar Spaziergängen und den Mahlzeiten am Familientisch hatten wir keinen näheren Umgang miteinander gehabt.

»Ich kann in die Schweiz kommen«, fügte er hinzu. »Aber in Anbetracht des Grundes meines Anrufs ist es vielleicht klüger, wenn du zu mir kommst.«

Mehr wollte er mir nicht verraten. Ich fuhr hin. Zur verheerendsten Zeit meiner Ehe kam mir oft dieses Haus wieder in den Sinn – es gehörte mir, Zaïda hatte es Alberto hinterlassen, und weil ich Albertos einzige Nachfahrin war, erbte ich das Haus und alles andere. Ich war allerdings immer der Auffassung, das Haus sei für die De Vicos wichtiger als für mich, weshalb ich über einen Anwalt einen langfristigen Mietvertrag hatte abschließen lassen.

Der erste Schock war, als Simon unter der Tür jenes Hauses stand, das einmal das Heim Zaïdas, dann das seiner Eltern gewesen war und in dem er jetzt selber wohnte. Wir blieben wie angewurzelt stehen, sahen uns an und glaubten unseren Augen nicht. Ich, weil er überhaupt nicht so aussah, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aus dem schlaksigen, pickeligen und missmutigen Jungen von einst war ein verführerischer Mann geworden. Schön wäre nicht das richtige Wort, er war magnetisch. Und er sah, wie er mir später erklärte, vor seinem geistigen Auge das kleine unansehnliche Mädchen mit Zöpfen, aus dem eine Frau geworden war, was er absurderweise nicht erwartet hatte.

Mit anderen Worten: Wir verliebten uns auf den ersten Blick ineinander. Doch in diesem Augenblick taten wir beide so, als ob nichts wäre.

»Ich bat dich zu kommen, weil ich in einem Schrank im Atelier etwas gefunden habe.«

»In einem Schrank?«

»In einem von Zadies Schränken.«

»Und was geht mich das an?«

Der Sitting Room der Eltern war behaglich neu eingerichtet worden, die Wände waren voller Bücher und Fotos, alles in warmen und hellen Farbtönen. Das Zimmer ging auf einen Rasen hinaus, an dessen Ende man jenseits des Gebüschs das Meer sehen konnte, das allerdings zwei- oder dreihundert Meter weit entfernt war, wie ich aus eigener Erfahrung wusste. Simon stand auf und griff nach einem Aktendeckel aus Karton auf dem Tisch, der von Papieren überquoll.

Er kam und setzte sich neben mich aufs Sofa. Er öffnete den Aktendeckel.

»Schau, der Anfang ist in Englisch, deshalb habe ich begriffen, worum es sich handelt.«

Ich nahm das Blatt, das er mir reichte. In rundlichen Buchstaben hatte jemand mit bräunlicher Tinte auf Englisch geschrieben: »Erinnerungen von Zadie De Vico Tatley Barber Giocondo.«

Ich wandte mich Simon zu, der darauf wartete, dass ich etwas sagte.

»Zaïda hat ihre Autobiographie geschrieben?«

»Ich denke schon.«

»Was heißt das denn? Hast du es nicht gelesen?«

»Eigentlich nicht. Der größte Teil des Textes ist Italienisch. Und es gibt französische und sogar deutsche Abschnitte. Die Seiten auf Englisch haben genügt, mich extrem neugierig zu machen, aber auch wenn ich De Vico heiße – Italienisch verstehe ich kein Wort. Du schienst mir die ideale Person dafür zu sein.«

Es waren mindestens zweihundert eng und beidseitig beschriebene Seiten ohne Korrekturen und Streichungen. Zaïda hatte geschrieben, was ihr gerade in den Sinn gekommen war, vermutete ich, und nach Belieben auf Englisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch. Sie schrieb nicht, um gelesen zu werden – außer von mir, wie ich am Schluss zu verstehen glaubte. Dass Simon Mühe hatte zu folgen wundert mich nicht. Am liebsten hätte ich mich gleich hineingestürzt. Aber das ging nicht. Es berührte mich sehr, dass Simon diesen Schatz an dem Ort mit mir teilen wollte, wo er entstanden war. Sorgfältig legte ich den Aktendeckel auf den Beistelltisch vor mir und drehte mich ihm zu, um ihm das zu sagen.

»Danke, Simon, danke, dass du gedacht hast, das könnte wichtig sein für mich.« Dabei berührte ich seine Hand, ein Zeichen der Zuneigung, dachte ich. Doch diese einfache Geste brachte die geheimnisvolle Alchemie zum Explodieren, die seit dem Augenblick in uns wirkte, als ich an die Tür geklopft hatte. Wir lagen uns in den Armen, ohne zu wissen, wie es gekommen war, wir küssten uns leidenschaftlich, als ob unser Leben davon abhinge. Vielleicht war es ja auch so.

»Ist das, was wir hier tun, nicht ein bisschen inzestuös?«, fragte ich, weil ja etwas gesagt werden musste, als es uns endlich gelang, uns voneinander zu lösen.

Simon lachte. Seine Stimme war ebenso brüchig wie die meine.

»Alice, wir haben einen gleichen Urgroßvater. Ich finde unsere Verwandtschaft sehr verwässert. Was davon übrig bleibt, reicht gerade noch aus, um uns eine Spur Narzissmus zu gönnen, wenn wir im anderen einen Zug unserer selbst entdecken.«

Das muss es gewesen sein, was uns zu einem Paar zusammenschweißte, ohne Diskussionen, ohne Zweifel, weder bei mir noch bei Simon. Der Zufall oder die Vorsehung oder wie man es auch immer nennen will, wollte, dass wir beide frei waren. Ich hatte eine so leidvolle Ehe hinter mir, dass ich es vorzog, nicht mehr daran zu denken, seit zwei Jahren ging ich jeder engeren Beziehung aus dem Weg, die Wunden waren zu tief.

Abgesehen davon lebten wir tausend Kilometer voneinander entfernt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eines Tages wieder mit jemandem zusammenleben könnte, Simon nicht ausgeschlossen – und ich bin mir auch nicht sicher, ob ihm so sehr daran gelegen war. Die Frau, die er hatte heiraten sollen, hatte es sich im letzten Augenblick anders überlegt, das war einige Jahre her, und seither hatte er sich nach seinen eigenen Worten als Mann verhalten, flatterhaft und unverbindlich. Meiner Meinung nach steht ihm der Sinn ebenso wenig nach Heiraten wie mir. Obwohl einzuräumen ist, dass wir im Augenblick unserer Begegnung beide reif waren für einen neuen Anfang. Und außerdem ging mir durch den Kopf, das hier könnte ein weiterer Streich Zaïdas sein, Zadies, wie man sie in dieser Weltgegend nannte, oder Albertos. Es mochte sie geärgert haben, uns, die sie gekannt und geliebt hatten, jeden für sich unglücklich zu sehen, und sie mochten einen Vorwand gesucht haben, unter welchem wir uns wieder begegnen würden, weil beide wussten, dass die Möglichkeit bestand, dass wir zusammen glücklich werden könnten.

Seither sind wir auf Reisen. Ich besuche ihn in Cornwall, er besucht mich in Lausanne. Er arbeitet beim Radio und teilt seine Arbeitszeit entsprechend ein.

Aber ich komme zurück auf jenen Tag und auf die folgenden, als ich verstand, wer Zaïda wirklich war. Bald entschloss ich mich, ihren Bericht ins Reine zu schreiben. Und es bewegte mich sehr, als ich feststellte, dass er erst nach meiner Geburt endete. Zaïda hatte drei Söhne, einer von ihnen war mein Großvater, und mehrere Enkelkinder. Überlebt hatte nur mein Großvater und sein Sohn, mein Vater, ich war ihre einzige Urenkelin. Zaïda hatte ihre »Memoiren« mir gewidmet, noch ohne mich gekannt zu haben und ohne zu ahnen, dass ich nur wenig später fünf Jahre meines Lebens mit ihr verbringen würde. Sie wollte einfach, dass die zukünftige Frau, die sie vor Augen hatte (also mich – arme Zaïda, wenn sie mich mit meinem ersten Mann gesehen hätte …), wusste, was lange vor ihr eine andere Frau erlebt hatte, um Lehren daraus ziehen zu können. Was mein erstes Jahrzehnt des Erwachsenenlebens betraf, war das gründlich misslungen.

Später versprach ich Zaïda in Gedanken, es besser zu machen. Vielleicht sogar wieder zu studieren und Ärztin zu werden, nachdem diese Möglichkeit uns Frauen jetzt – im Vergleich – auf dem Silbertablett serviert wird. Ich kehrte nach Lausanne zurück. Abends und an den Wochenenden schrieb ich Zaïdas Erzählung in jene Sprache um, die mir unterdessen mündlich und schriftlich am geläufigsten war – ins Französische. Während dieser ganzen Schreibarbeit hatte ich ständig Zaïdas Stimme im Ohr, wir hatten so oft zusammen Französisch gesprochen, dass ich das Gefühl hatte, sie diktiere mir, was ich schreiben sollte.

Erinnerungen

vonZadie De Vico Tatley Barber Giocondo

Hätte ich nur an mein eigenes Leben zu denken, so wäre dies ja einerlei, – aber ich wünsche für andere die Bahn zu brechen – wird mir das gelingen? Die Verantwortung, die ich auf mich genommen habe, ist groß – ich fühle, dass ich im Namen meines ganzen Geschlechts dastehe, und wenn ich meinen Weg schlecht mache, für mein ganzes Geschlecht ein Fluch werden kann.

Marie Heim-Vögtlinerste Ärztin der SchweizBriefe, 28. 2. 1869

I

Mein eigenes, wirkliches Leben begann mit achtzehn. Vorher hatte ich Papa und Mamma, Mrs Steen, meiner Amme, und dann Miss Welti, meiner Gouvernante, Freude gemacht. Miss Welti mochte ich sehr, sie hatte es geschafft, meinen Kopf mit all dem auszustatten, was sich für ein Mädchen der besseren Gesellschaft ziemte – Französisch und Deutsch inbegriffen, ohne dass ich das Gefühl gehabt hätte, zum Lernen gezwungen zu werden. Ich fand Miss Welti lustig und interessant, ganze zehn Jahre lang. Sie hieß Louise, doch den Weisungen meiner Mutter und den damaligen Gepflogenheiten entsprechend, nannte ich sie auch nach ihrer Heirat immer »Welti«. Aber ich will nichts vorwegnehmen.

Mein Leben begann an einem Tag Ende April, im Jahr, als ich achtzehn wurde. Mein Vater hatte aus einem dieser italienischen Herzogtümer, aus dem er stammte, aber worüber er kaum sprach und wohin er nie mehr zurückkehren wollte, einen bescheidenen Adelstitel mitgebracht, der ihm wenig bedeutete. In England war er dank eines Prinzgemahls, der ihn mochte und ihm wohl wieder zu seinem Baronet-Titel verhelfen wollte, zum Ritter geschlagen worden. So wurde es mir jedenfalls erzählt, oder ich glaubte, es so verstanden zu haben, mit persönlichen Erinnerungen kann ich nicht gerade prahlen, als der arme Albert starb, war ich gerade erst zwei Jahre alt. Aber gut, mein Vater war ein Lord, meine Mutter eine Lady und ich das hochwohlgeborene Fräulein.

Mein Vater war zweimal verheiratet gewesen. Zuerst mit der Frau, die er aus Italien mitgebracht hatte. Sie war gestorben, von ihr hatte er einen Sohn, meinen Halbbruder Simon. Und dann mit meiner Mutter, allerbeste Herkunft, Grafentochter – und glaubt mir, in Vergessenheit geraten konnte das nicht, schon gar nicht bei ihrer Tochter, der man Tag und Nacht förmlich eintrichterte, die Enkelin eines Grafen habe sich soundso aufzuführen und soundso nicht, und vergessen Sie niemals, meine liebe Tochter, dass der geringste Fehltritt die ganze Familie ins Elend (gemeint ist natürlich das soziale) stürzen würde.

Simon gefiel das ebenso wenig wie mir.

»Weißt du was?«, fragte er mich eines Tages. »Sobald wir frei sind, um zu tun, was wir wollen, ändern wir unseren Namen in Vico und lassen das Adelsprädikat verschwinden.«

»Ich wäre eher dafür, uns Smith zu nennen, so wären wir wirklich anonym.«

»Nein, nicht anonym. Ein ausgefallener Name ist besser. Aber ein Normalsterblicher will ich sein.«

Natürlich hat er nie etwas dergleichen unternommen. Ich auch nicht, aber für mich war das auch nie wirklich eine Notwendigkeit gewesen.

Damit soll gesagt sein, dass uns dieser Adelstitel nichts einbrachte, wir lebten wie andere Leute des Großbürgertums auch, mein Vater fuhr Tag für Tag zur Arbeit in die City, ganz im Gegensatz zu den Lords mit erblichem Titel, die sich damit begnügten, das Vermögen, das ihre Ahnen angehäuft hatten, und die Einkünfte aus ihren Ländereien auszugeben. Im Gegenteil, für uns oder jedenfalls für mich war es eine Last, eine schwere Bürde, dem Adel anzugehören.

Ich lebte mit meiner Gouvernante auf dem Land, in Cornwall, wo meine Mutter aufgewachsen war, dort verbrachte ich die meiste Zeit. Meine Mutter hingegen hielt sich häufig in London auf. Im vorigen Jahr hatte sie zum ersten Mal verfügt, ich hätte mich für die »Saison« in die Hauptstadt zu begeben – ein wichtiger Augenblick, vor allem für meine Mutter, die ungeduldig darauf wartete, ihren Sprössling auf den Heiratsmarkt werfen und dafür sorgen zu können, dass in zwei, höchstens drei Jahren ein Ehemann mit Adelstitel und Vermögen greifbar sein würde.

Dieses Jahr war es also unausweichlich, dass ich wieder nach London fuhr. Meine Mutter hatte mir geschrieben, sie habe Stoffe gekauft und sich der Dienste einer angesehenen Schneiderin vergewissert. Ich wurde an einem bestimmten Tag erwartet, unter den Fittichen Miss Weltis und meines Zimmermädchens Jenny.

Von uns zur nächstgelegenen Bahnstation der Cornwall Railways fuhr man in der Pferdekutsche, ich hatte den Eindruck, dass man für dieses Stück des Weges mehr Zeit brauchte als für den ganzen Rest der Reise, denn wenn man einmal in diesem Zug saß, war man ein paar Stunden später bereits in Paddington.

Wir drei waren an einem regnerischen Aprilmorgen in der Familienkalesche zu dieser Reise aufgebrochen, doch schon nach ein paar Meilen hatten wir einen Unfall, fern jeder Ansiedlung verlor unser Wagen ein Rad. Jenny war verletzt, der Kutscher stand unter Schock, und die arme Welti krümmte sich vor Schmerz und Sorgen.

»Ich darf gar nicht daran denken, dass Sie von Ihrer Frau Mutter am Bahnhof erwartet werden, dass Sie morgen zwei Anproben haben und in drei Tagen Ihren ersten Ball. Wenn Sie nicht in diesem Zug sitzen, wird mir das Lady De Vico niemals verzeihen.«

Als echte Leute vom Land waren wir früh aufgebrochen und wären auf jeden Fall lange vor dem Zug am Bahnhof von Saint Askin angekommen.

Ich versuchte, mit dem Kutscher zu verhandeln, er war immer noch ganz benommen und nicht in der Lage aufzustehen.

»Gibt es hier in der Nähe eine Herberge oder eine Poststation?«, fragte ich ihn.

»Zwei Meilen von hier, mindestens«, gab er lakonisch und nebelhaft zur Antwort.

»Gut, dann gehe ich jetzt.«

»Kommt gar nicht in Frage! Sie können nicht allein eine Herberge betreten.« Das war typisch Welti.

»Begleiten Sie mich.«

»Ich kann nicht, mein Fuß ist verstaucht.«

»Na dann, Sie sehen ja unsere Lage. Jenny ist verletzt, Sie können nicht gehen und der Kutscher ist kampfunfähig. Sollen wir also hier tatenlos herumsitzen, obwohl ich vollkommen gesund bin? Was soll mir denn schon passieren?«

Sie brachte noch ein paar Einwände vor, verstummte aber, als ich ihr erklärte, ich würde alles tun, um für sie Hilfe zu holen und um den Zug nicht zu verpassen.

Sie drückte mir eine Bahnfahrkarte in die Hand, ich nahm die kleinste meiner Taschen und marschierte los. Nach einer unendlich langen Wegstrecke kam ich zur Poststation »The King's Arms«. Es war eine Herberge der altmodischen Art, wo man die Pferde wechseln, übernachten und sich verpflegen konnte. Die Cornwall Railways gab es schon so lang wie mich selbst (der Tag, an welchem Prinz Albert die Bahnlinie eingeweiht hatte, der 2. Mai 1859, ist mein Geburtstag), aber noch war die Welt der Kutschen längst nicht vorbei, insbesondere nicht in so abgelegenen Gegenden des Königreichs wie der Grafschaft Cornwall.

Ich trat ein und fühlte mich, das muss ich zugeben, trotz meines schönen Selbstbewusstseins ein bisschen eingeschüchtert. Der Raum war übervoll. Der Weg bis zum Zug war noch recht weit, und die meisten Leute aus den entlegensten Winkeln des Hinterlands waren zweifellos unterwegs zur Bahnstation. Eine Kellnerin trat auf mich zu und hieß mich an einem bereits überbesetzten Tisch Platz zu nehmen.

Ich versuchte ihr zu erklären, es habe unterwegs einen Unfall gegeben und man sollte jemanden zu Hilfe schicken, aber die Mühe war vergeblich. Sie interessierte sich nur dafür, ob ich essen und trinken wollte. Vom Streiten müde, bat ich um eine Tasse Tee, doch sie gab mir grob zur Antwort, jetzt würde hier nur Bier ausgeschenkt. Und ging.

Ich saß mit geballten Fäusten da und fragte mich, wie ich es anstellen sollte, dass jemand Hilfe zu Miss Welti und den anderen schickte, als sich ein junger Mann über den Tisch hinweg zu mir beugte.

»Kann ich Ihnen behilflich sein, Madam?«

»Ja, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Wirts gewinnen und ihn zu meiner Gouvernante, meinem Zimmermädchen und meinem Kutscher schicken könnten, die zwei oder drei Meilen von hier auf der Straße nach Tregony verletzt neben unserer Kutsche liegen, weil sie ein Rad verloren hat.«

Er machte eine beruhigende Handbewegung, stand vom Tisch auf und ging hinaus. Durchs Fenster sah ich, dass er zu den Ställen ging. Genau das zu tun, hätte ich die Geistesgegenwart haben sollen. Unterdessen hatte die Bedienung einen riesigen Schoppen Bier vor mich hingestellt und streckte mir die Hand entgegen, damit ich zahlte. Seufzend tat ich, was man von mir verlangte. Eine Diskussion wäre nutzlos gewesen. Ich saß da, starrte auf mein Bier und fühle mich miserabel. Den Zug würde ich ganz bestimmt verpassen.

Jemand berührte mich am Arm, und ich drehte mich um. Der Mann von gerade eben verneigte sich.

»Sie fahren gleich, Madam. Darf ich Ihnen unterdessen einen etwas komfortableren Ort vorschlagen? Ich habe einen kleinen Tisch weiter hinten gesehen und ihn für Sie reservieren lassen.«

Ich stand auf, ohne dem Bier eine Träne nachzuweinen, er bot mir seinen Arm, ich nahm ihn, und wir durchquerten den Schankraum.

Wir setzten uns, und es gelang ihm, Tee zu bestellen. Er war viel tüchtiger als ich.

»Eigentlich sollte ich den Zug nehmen«, sagte ich. »Meine Mutter erwartet mich in Paddington und meine Schneiderin morgen früh in ihrem Atelier, wenn ich nicht komme, wird daraus die Tragödie des Jahrhunderts.«

Er zog eine Uhr aus seiner Westentasche.

»Ich fürchte, den Zug haben Sie bereits verpasst. Es sei denn vielleicht, dass ich Sie hinter mir auf mein Pferd aufsitzen lasse und wir uns im gestreckten Galopp auf den Weg machen.«

»Würden Sie das tun? Sie kennen mich ja nicht einmal. Und ich kenne Sie auch nicht.«

Er stand auf und verneigte sich.

»Basil Tatley, immer zu Ihren Diensten, Madam.«

Jetzt stand auch ich auf und machte meinen obligaten Knicks.

»Zadie De Vico. Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.«

Kann das sein, fragte ich mich. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich mit einem Mann allein, und ich hätte es durchaus schlechter treffen können. Er musste ein paar Jahre älter sein als ich – fünf, schätzte ich. Er war geschmackvoll gekleidet, ohne Protzigkeit, gut proportioniert, zuvorkommender Gesichtsausdruck, dunkle gekrauste Haare, seine grauen Augen lächelten, und nach meinen ersten Eindrücken hatte er die Manieren eines Gentlemans.

»Sind Sie aus Cornwall?«, fragte er.

»Meine Mutter, ja. Mein Vater ist Italiener. Und Sie?«

»Engländer von bester Herkunft. Mein Vater sitzt im Oberhaus, mein älterer Bruder ist im Begriff, es ihm gleichzutun, mein zweiter Bruder ist in der Armee, wie es sich gehört für seinen Rang, mein dritter Bruder wurde Geistlicher, das übliche Los dritter Söhne, und ich habe das Glück, der Jüngste zu sein, und kann es mir aussuchen. Ich bin längst nicht so reich wie meine Brüder, kann mich aber gleichwohl nicht beklagen, ganz abgesehen davon, dass ich viel mehr Freiheit genieße.«

Der Raum hatte sich inzwischen ziemlich geleert, und Basil Tatley und ich mussten beide daran denken, dass die Zeit verging.

»Was ist nun mit diesem Zug«, fragte er lächelnd, »versuchen wir es?«

»Wir versuchen es.«

Wir ließen unseren Tee stehen, holten sein Pferd aus dem Stall, er ließ mich hinten aufsitzen, und wir ritten in einem Höllentempo davon. Aber es reichte nicht, der Zug fuhr uns vor der Nase weg.

Unterwegs hatte es in Strömen zu regnen angefangen, und wir waren patschnass. Zu allem Überfluss lahmte inzwischen das Pferd. Da standen wir nun vor dem kleinen Bahnhofsgebäude, hielten die Zügel des Pferdes in der Hand und krümmten uns vor Lachen. Was der Grund für diese Heiterkeit war, weiß ich nicht, vielleicht war es der Übermut, der sich unterwegs unserer bemächtigt hatte, denke ich jetzt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine ganze, der Sinn für die Zeit war mir abhandengekommen, einen Mann mit beiden Armen umschlungen gehalten hatte. Wie auch immer, jenseits dieses Lachanfalls lag meine Unabhängigkeit. Ich hätte mir Sorgen um meine Mutter und den verpassten Termin bei der Schneiderin machen sollen. Aber ich konnte nicht. Mit mir, Zadie, war etwas geschehen, mehrmals hatte ich Entscheidungen vollkommen außerhalb des familiären Rahmens getroffen – ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Auf jeden Fall war das ein Augenblick, den ich nie vergessen sollte. Ein Dreivierteljahrhundert später ist er noch so frisch, als ob es gestern gewesen wäre.

»Was machen wir jetzt? Ich kann Sie nicht zurückbringen, ich muss erst zusehen, dass sich jemand um mein Pferd kümmert.«

»Wir sollten uns auch um uns selber kümmern, bevor wir uns eine Erkältung holen, würde ich sagen.«

Wir machten uns auf den Weg, um eine Herberge zu suchen. Es war noch vor Mittag, doch der Himmel hing so tief, dass man hätte glauben können, es sei schon fünf Uhr abends.

Die Herberge, die wir betraten, das »Grenville's Arms«, war halbleer, die Frau des Wirts stand hinter dem Tresen. Als sie uns sah, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen.

»Mein Gott, Kinder, ihr seid ja pudelnass! Kommt schnell, trocknet euch.«

Sie trat mir entgegen, nahm mich beim Arm, führte mich zum Kamin, zog mir den Mantel aus und prüfte tastend mein Kleid.

»Sie sind nass bis auf die Knochen.«

Mir blieb nichts anderes übrig, als zustimmend zu nicken, meine Zähne klapperten so sehr, dass ich kein Wort herausgebracht hätte.

»Meine armen Lämmchen! Ich gebe euch ein Zimmer, ihr kriecht unter die Decke, und wir lassen eure Kleider trocknen. Sonst holt ihr euch den Tod. Kommt.«

Wir gingen in den oberen Stock, die Wirtin öffnete die Tür zu einem geräumigen Zimmer und bedeutete uns einzutreten.

»Marc! Marc!«

Der Inhaber dieses Namens erschien.

»Ja, Mrs Penny?«

»Mach ein großes Feuer im Kamin, bevor mir diese Turteltäubchen noch krank werden.«

Nicht eine Sekunde lang schien sie gedacht zu haben, wir könnten nicht verheiratet sein. Zur damaligen Zeit war eine junge Frau allein mit einem Mann nur denkbar, wenn es sich um eine Prostituierte handelte (was bei mir sichtlich nicht zutraf) oder wenn sie seine Gattin war. Wir wirkten wie zwei junge Leute aus gutem Haus, konnten also nur verheiratet sein.

Mrs Penny ließ uns allein und versprach, in wenigen Minuten unsere Kleider zu holen, und ich fand mich allein in diesem Zimmer mit Basil Tatley – einem unbekannten Mann, und mit der Aussicht, mit ihm zusammen nackt im Bett zu liegen.

»Ich sehe nicht hin, mein Fräulein, ziehen Sie sich aus und schlüpfen Sie unter die Decke, Sie zittern ja wie Espenlaub.«

»Und Sie?«

»Ich setze mich ans Feuer. Mir ist weniger kalt als Ihnen.«

Gesagt, getan. Demonstrativ kehrte er mir den Rücken zu, trat zum Kamin und starrte so lange hinein, bis ich rief:

»Sie können sich jetzt umdrehen.«

Ich hatte mich ausgezogen, war ins Bett geschlüpft und hatte die Decke bis unters Kinn hochgezogen, auch die Haare hatte ich aus dem Knoten gelöst, sie waren genauso nass wie mein Mantel.

Einen Augenblick lang sah er mich betroffen an.

»Wie schön Sie sind!«

Er machte einen Schritt. Jetzt klopfte es zum Glück an die Tür, und Mrs Penny trat ein. Ich hätte nicht gewusst, was antworten.

»Hier, meine Lämmchen, ein Hemd für die liebe Frau und eines für Sie, mein Herr. Es versteht sich, dass wir hierzulande etwas korpulenter sind als Sie. Aber für dieses eine Mal sollte Sie das nicht zu sehr stören. Vorwärts, mein Junge, machen Sie, dass Sie aus diesen Kleidern kommen.«

»Aber …«

»Ich bitte Sie, ich könnte Ihre Mutter sein, ich habe in dieser Herberge Dutzende Männer nackt gesehen, Sie sind nicht der Erste, dem ich ein Hemd ausleihe, während wir seine Kleider trocknen lassen.« Er lenkte ein, und die brave Frau brachte seine Kleider weg. Unterdessen hatte ich mir das Hemd übergezogen und Basil Tatley war in seines geschlüpft, dann setzte er sich aufs Bett. Ich stieß die Decke zurück und stand auf, etwas anderes fiel mir nicht ein, um zu verhindern, dass er sich zu mir ins Bett legte. Und um mir etwas Haltung zu verschaffen, nahm ich ihn bei der Hand, machte einen kleinen Knicks und sagte mit ziemlich viel Verlegenheit in der Stimme:

»Ich glaube, mein Herr, Sie hatten mir diesen Tanz versprochen.«

Er ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Auch er stand auf und verneigte sich tief.

»Die Ehre ist ganz und gar meinerseits, Madam, auf diesen Augenblick habe ich seit langem gewartet.«

Er nahm mich bei der Hand, legte mir seinen anderen Arm um die Taille, fing an, einen Walzer zu pfeifen, und zog mich in einen wilden Tanz.

Wie lange wir so tanzten, weiß ich nicht. Als wir aufhörten, standen wir ganz nahe beieinander. Ein Kleid mit starker Polsterung, das uns auf Distanz gehalten hätte, gab es nicht. Es gab nur etwas zu tun, und wir taten es ohne zu zögern: Wir küssten uns.

Es war das erste Mal, dass mich ein Junge richtig küsste, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig machte.

»Lass dich gehen«, sagte Basil mit ziemlich erstickter Stimme.

Das brachte mich in die Wirklichkeit zurück. Ich trat – ungern, wie ich gestehen muss – einen Schritt zurück.

»Das hier entspricht nicht unbedingt dem, was mir Mamma mit einem Jungen zu tun geraten hat, Basil.«

»Das hier entspricht nicht unbedingt dem, was mir mein Vater mit einer jungen Dame zu tun geraten hat, meine liebe Zadie. Machen wir Schluss damit?«

»Was soll ich tun, wenn ich … wenn wir … wenn ich danach einem Verlobten erklären muss, warum ich … ich … verstehst du, was ich sagen will.«

»Sprichst du von deiner Jungfräulichkeit?«

»Eine junge Dame spricht nicht über solche Dinge. Aber sie denkt daran … ohne Unterlass sogar.«

Er sah mich voller Ernst an.

»Ich verstehe. Aber ich glaube dir eine peinliche Erklärung ersparen zu können: Heirate mich.«

Ich brach in Lachen aus.

»Basil! Ich kenne dich seit zwei Stunden. Du könntest ein Trunkenbold sein, ein Spieler, ein Don Juan, ein Mörder, ein Hochstapler …«

»… ein Pirat, ein Dieb, ein Zuhälter … Das stimmt. Aber Tatsache ist, dass ich bloß Basil Tatley bin, Künstler.«

»Künstler, so, so? Um welche Art von Kunst handelt es sich denn?«

»Ich schreibe fürs Theater, und ich male.«

»Für meine Mutter ist das oder Trunkenbold, Spieler, Zuhälter und so weiter gehupft wie gesprungen.«

»Ich habe mein persönliches Vermögen. Nicht übermäßig groß, denn wir sind vier Brüder und ich bin der Jüngste, aber genug zum Leben.«

»Du machst dich lustig.«

Er sah mich mit leidender Miene an.

»Meine liebe Zadie, nachdem du mir jetzt also alles gesagt hast, um mir klarzumachen, dass du mir nicht traust, hättest du nun die Güte, mich außerdem wissen zu lassen, ob ich dir gefalle?«

Da standen wir nun in unseren zu großen Hemden, jeder dem anderen ein Unbekannter, mit nackten Füßen, und erwogen aufs Allerernsthafteste zu heiraten. Noch einmal bekam ich einen Lachanfall. Basil schloss sich mir an, und wir lachten einfach so, ohne uns zu berühren, ich weiß nicht, wie viele Ewigkeiten lang.

Ich sagte mir, dass ich Feuer und Flamme war für diesen trotz seines lächerlichen Hemdes schönen Jungen – und nur die eine Lust verspürte … Aber ich hatte Angst.

Allmählich klang unser Lachanfall ab, wir standen da und sahen uns an. Er streckte die Hand aus: Wenn ich die meine hineinlegte, hätten wir einen Pakt geschlossen. Das wusste ich. Die Chinesen sagen, wir seien immer nur die Hälfte von uns selbst und dass es immer irgendwo jemanden gebe, der die andere Hälfte sei. Ich hatte das unbezwingliche, aus der Sicht der Konventionen aber unvernünftige Gefühl, dass dieser Unbekannte meine andere Hälfte war.

Ich streckte die Hand aus, er ergriff sie und drückte sie so fest, dass fast die Knochen brachen.

»Ich habe das Gefühl, dich schon immer gekannt zu haben«, sagte er mit bewegter Stimme, als ob er meine Gedanken gelesen hätte. »Lass uns heiraten.«

»Abgemacht.«

»In zwei Tagen sind wir verheiratet.«

»In zwei Tagen?«

»Ich beschaffe uns eine Sonderbewilligung.«

»Und wer soll das organisieren?«

»Mein Bruder natürlich. Bist du schon achtzehn?«

»Sozusagen. Nächste Woche.«

»Perfekt.«

Wir warfen uns in die Arme. Und alles, was uns unsere Erziehung eingeimpft hatte, war im Nu weggefegt. Was meine Mutter über gewissenlose Verführer gesagt hatte, löste sich in Luft auf. Ich spürte nur noch ein Verlangen. Dass ich schwanger werden könnte, überlegte ich mir nicht eine Sekunde lang, auch nicht, dass dieser Junge ein Hochstapler und morgen schon spurlos verschwunden sein könnte.

Natürlich hatte ich Angst, weil ich wusste, weil ich es das Dienstpersonal flüstern gehört hatte, beim ersten Mal tue es weh. Und dass die erste Nacht oft keine sehr gute sei.

Es hat nicht weh getan, und meine erste Nacht mit Basil war so phantastisch wie alle späteren. Wir nahmen uns nicht die Zeit, etwas zu essen, und auch geschlafen haben wir kaum, wir liebten uns stürmisch. Als sich am Fenster der Tag bemerkbar machte, hatte ich das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wo ich aufhörte und wo Basil anfing. Ich hatte das Gefühl, im Paradies zu sein.

»Ich muss nach London«, sagte ich, als wir uns behelfsmäßig mit dem kalten Wasser aus dem Krug gewaschen hatten und uns anzogen.

»Ich komme mit.«

»Aber du hast kein Gepäck …«

»Du auch nicht.«

»Stimmt, aber ich habe eine Mutter, die mit einem vollen Kleiderschrank auf mich wartet.«

»Mach dir keine Sorgen, im Haus meines Vaters ist alles da, um sich für jede Gelegenheit passend anziehen zu können.«

Wir nahmen uns nur gerade Zeit für ein kräftiges Frühstück und überließen Basils Pferd einem Stallknecht, dann liefen wir zum Bahnhof.

Ich war überzeugt, Jenny und Miss Welti auf dem Bahnsteig anzutreffen, aber sie waren nicht da.

Unterwegs bemühten wir uns, unsere Mitreisenden nicht zu brüskieren (keinen Skandal hervorzurufen, hätte meine Mutter gesagt), wir saßen nebeneinander, mein rechtes Knie streifte sein linkes Knie, meine Hand auf der Lehne berührte die seine. Ansonsten tauschten wir Blicke aus, die unanständiger gewesen sein mussten, als wenn wir uns in aller Öffentlichkeit ausgezogen hätten, und wir redeten bis zum Umfallen. So hatte ich zuvor noch nie mit jemandem gesprochen, stundenlang, ohne Verbote und Tabus. Über uns sprachen wir nicht. Sondern über Bücher, die wir gelesen hatten oder die einer von uns nicht gelesen hatte, dann erzählte es der eine dem anderen. Sein Lieblingsautor war Wilkie Collins. Meiner Jane Austen. Basil erzählte mir von den Londoner Theatern, wo ich noch nie gewesen war. Als das Thema Bücher erschöpft war, redete vor allem er, alles andere, was ich ihm hätte erzählen können, wusste er schon.

Wir waren fast in London, als er fragte:

»Welches ist der erste Ball, zu dem du gehst?«

»Der von Lady Sutton, falls wir es mit meinem Kleid bis dahin schaffen. Er ist in drei Tagen. Das hat jedenfalls meine Mutter gesagt.«

Er tastete sich ab, zog einen Skizzenblock und einen Stift aus der Tasche und kritzelte ein paar Worte auf ein Blatt, riss es heraus und reichte es mir.

»Das ist meine Adresse, sieh zu, mich wissen zu lassen, ob deine Mutter die Meinung geändert hat.«

»Und was machst du dann?«

»Mach dir keine Sorgen. In drei Tagen tanzen wir zusammen.«

Ich ließ meinen Blick auf die Notiz fallen.

»Was? Barronbridge House! Bist du ein Barronbridge?«

»Nicht ganz. Ich bin der Jüngste. Ich werde nie einen Titel tragen.«

»Unsere Eltern kennen sich.«

»Mir war auch, deinen Namen bereits gehört zu haben. Aber als Jüngster hatte ich das Recht, nach Oxford zu gehen und zu studieren, was ich wollte, seit Jahren bin ich nur sehr selten zu Hause, ich weiß eigentlich nicht mehr, ob sie noch miteinander verkehren.« Er lächelte fast ein wenig scheu. »Bei meiner Geburt war mein dritter Bruder bereits neun Jahre alt. Ich glaube, ich war das Ärgernis der Familie. Ich lebte ein wenig abseits.«

Inzwischen waren wir im Bahnhof Paddington angekommen. Ich versuchte, in der Menge das eine oder andere bekannte Gesicht zu erkennen, aber es war natürlich niemand gekommen.

Es hatte meine ganze Überredungskunst gebraucht, damit mich Basil nicht gleich nach Hause begleitete. Ich hatte nicht die Absicht, an diesem Tag mit wem auch immer über ihn zu reden.

»Du kannst nicht allein nach Hause gehen!«

»Machst du Witze? Ich nehme einen Fiaker und steige vor dem Haus aus. Fang jetzt bitte nicht an, mich als Veilchen zu behandeln, das man unter eine Glasglocke stecken muss.«

Ein weiterer Lachanfall war die Folge, und er war so ansteckend, dass der Kutscher unseres Fiakers mitlachte, ohne zu wissen, worüber. Basil reichte ihm die Adresse, blieb auf dem Gehsteig stehen und sah zu, wie wir wegfuhren.

In den wenigen Minuten, die ich allein in diesem engen Gehäuse verbrachte, sprach ich endlich aus, was auf der Hand lag: Ich hatte etwas erlebt, was nicht rückgängig zu machen war. Ob ich Basil wiedersah oder nicht, ob ich ein Kind bekam von ihm oder nicht (so unwissend ich auch sein mochte, war mir doch bekannt, dass mit diesem Risiko zu rechnen war), das war mir alles gleichgültig. Ich würde nie mehr die hochwohlgeborene Zaïda De Vico sein – ich war, um die Worte meiner Mutter zu gebrauchen, entehrt, und das erfüllte mich mit Wohlbehagen.

Mit dem zeitlichen Abstand kann ich bestätigen, was ich an jenem Tag ziemlich konfus empfunden, aber nicht (noch nicht) hatte in Worte fassen können: Die dreißig Stunden, die damals gerade hinter mir lagen, bestimmten den Rest meines Lebens.

II

Noch heute, so viele Jahre später, sehe ich den Augenblick vor mir, als ich meiner Mutter und – glücklicherweise – auch meinem Vater gegenüberstand. Es war noch zur Zeit der Butler oder Majordomus, des Footman oder Lakais, und einer ganzen Schar weiterer Bediensteter, die ich, nach dem ständigen Vorwurf meiner Mutter zu schließen, zu familiär behandelte. Sie warf mir auch vor, nach ihrem Geschmack zu oft selber Hand anzulegen, was heißt, dass ich mich selber an- und auszog, dass ich meine zehn Finger benutzte, um mich zu kämmen, und so weiter – alles, was meine Mutter niemals tat, ohne die Hilfe mehrerer Zimmermädchen in Anspruch zu nehmen. Ich fand das immer lächerlich. Für sie hingegen war es schockierend, dass ich einem Diener gegenüber Dankbarkeit zeigte, wenn er im Kamin Feuer gemacht hatte. Das sei seine Arbeit, Dankbarkeit sei hier nicht angebracht.

Womit klargeworden sein dürfte, dass wir in unseren Auffassungen der Welt nicht übereinstimmten.

Aber ich komme zurück auf den Augenblick, als ich die grandiose (oder besser gesagt: großsprecherische) Halle des elterlichen Hauses betrat. Ich ließ dem Diener nicht die Zeit, mich anzumelden, sondern stieß gleich die Tür zum Sitting Room auf, wo ich meine Eltern um diese Zeit vermutete.

»Na, so was, Zaïda!«, rief mein Vater, »hast du eine gute Reise gehabt?«

Weil mein Vater fast das ganze Jahr in London arbeitete, sah ich ihn nur selten. Ich mochte ihn sehr. Er behandelte mich nicht als Anhängsel, von dem nichts erwartet wurde, außer seinen Befehlen zu gehorchen, sondern als voll zurechnungsfähige Person. Er war es gewesen, der gegen den Willen meiner Mutter Miss Welti durchgesetzt hatte, weil sie Schweizerin war, aus einer zweisprachigen Stadt mit dem Namen Biel stammte, Französisch sprach wie eine Französin und Deutsch wie eine Deutsche. Von meinem Vater hatte ich mehr schlecht als recht Italienisch gelernt – er legte Wert darauf, dass ich die Sprache meiner Vorfahren sprach. Und ein wenig Deutsch, die Sprache der österreichischen Besatzer seiner Heimat. Er hatte mir von seinen Qualen als junger Mann in einer italienischen Kleinstadt erzählt, wo er unter drohender Todesstrafe gezwungen gewesen war, seine Ideen und Sympathien zu verheimlichen.

»Zaïda, nimm das, was dir andere erzählen, nie für bare Münze. Nur Revolten bringen die Welt voran«, sagte er mir immer wieder gern.

Insofern ist seine Erziehung wohl der Schlüssel zu den wichtigen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe.

An jenem Tag mussten meine Eltern darüber gesprochen haben, auf welche Weise sie mich empfangen wollten, und wie mir schien, hatte mein Vater Oberhand gewonnen. Anstelle eines endlosen Gejammers, auf welches ich mich gefasst gemacht hatte, begnügte sich meine Mutter mit einem eisigen:

»Ich weiß nicht, ob uns genug Zeit bleibt, um dein Ballkleid fertigzustellen.«

»Schlimmstenfalls ziehe ich eines der letzten Saison an, man müsste nur ein paar Sträußchen und Bänder ersetzen.«

»Das kommt nicht in Frage.«

Ein Themenwechsel war angezeigt, in diesen Dingen ließ meine Mutter nicht mit sich reden.

»Hat man euch gesagt, was uns passiert ist?«

»Ja«, antwortete mein Vater, »Miss Welti schickte einen Boten. Sie und Jenny sind zurückgekehrt, um sich versorgen zu lassen. Sie dachten, du hättest unterdessen den Zug genommen, denn von den Leuten im ›King's Arms‹ hatten sie erfahren, dass du zum Bahnhof aufgebrochen warst.«

Dann erzählte ich die ganze Geschichte ohne Auslassung bis zu unserer Ankunft im »Grenville's Arms«. Ich sagte, wie pudelnass ich geworden war, erwähnte die Liebenswürdigkeit der Gastgeberin, sprach von der Herberge, vom Hemd, vom bequemen Bett, eigentlich über alles, doch von dem Moment an, als ich die Herberge betreten hatte, strich ich Basil aus meiner Geschichte. Ich drehte meine Unterlassungslüge so zurecht, dass man glauben musste, er hätte sich an der Tür von mir verabschiedet.

»Wer war dieser Herr?«, wollte meine Mutter wissen.

»Wenn ich ihn richtig verstanden habe, einer der Söhne des Grafen Barronbridge.«

»Welcher?« fragte meine Gebärerin mit plötzlicher Lebhaftigkeit.

»Ich weiß es nicht, Mutter, ich habe ihn nicht danach gefragt.«

»Hat er dir seinen Vornamen nicht genannt?«

»Doch, vielleicht, aber ich habe ihn wieder vergessen.«

»Vorwärts, Mädchen, geh dich umziehen, wir wollen zu Tisch«, warf – glücklicherweise – mein Vater dazwischen. Später am Abend überraschte er mich dann doch, als er mir zuflüsterte:

»Ich bin sicher, dass du dir den Vornamen deines tapferen Ritters durchaus gemerkt hast, aber du möchtest nicht, dass deine Mutter seinetwegen auf dumme Gedanken kommt.«

»Ich versichere Ihnen, Vater …«

»Versichere mir besser gar nichts, das war nur eine kleine Nebenbemerkung. Ich fordere keinen Namen von dir.«

Er lachte, und ich lachte mit ihm. Wohl zum tausendsten Mal fragte ich mich, wie es möglich war, dass ein so leutseliger und weltoffener Mensch eine so steife und letzten Endes menschenfeindliche Frau hatte heiraten können. Mein Halbbruder Simon, der fünfzehn Jahre älter ist als ich, war dabei gewesen, als sie sich kennenlernten, und er vertrat die Meinung, unser Vater habe sich von ihrer Schönheit blenden lassen und habe ihre strengen Manieren für Grazie gehalten. Der Haken dabei war aus Simons Sicht, dass es für Vater eine Liebesheirat, für Mutter aber eine bloße Vernunftehe gewesen war.

Pech für mich, dass dieser charmante Vater so selten da und diese intolerante Mutter so sehr vereinnahmend war.

Die zwei folgenden Tage überspringe ich einfach, außer zu den unzähligen Anproben zu gehen, tat, dachte und sagte ich nichts. Das Kleid für den Ball der Suttons wurde rechtzeitig fertig.

Die Suttons, denen die Wohlgeborenen nachsagten, Emporkömmlinge zu sein, besaßen in Mayfair ein Haus, in welchem das unsrige gleich zweimal Platz gehabt hätte. Ihre Bälle waren berühmt. Es hieß, vor der großen Trauer der Königin (eine euphemistische Bezeichnung für den Tod des Prinzgemahls) sei sie immer auf den Bällen der Suttons gewesen, denn Victoria und Albert hatten gern getanzt. Ich habe nie versucht, diese Geschichte zu überprüfen, vermutlich stimmt sie, ich habe sie hundertmal erzählt gehört.

Bei unserer Ankunft waren wir hingerissen. Es brannten so viele Kerzen, dass man glaubte, es sei heller Tag. Lord und Lady Sutton, eine korpulente Fünfzigerin, begrüßten uns auf ihre gewohnt joviale Art, und ein junger Mann bat mich gleich um einen Tanz, ich verschwand mit ihm aufs Parkett. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, dass meine Mutter in eine große Diskussion mit einer mir unbekannten Dame verwickelt war. Was sie sagten, verstand ich nicht, aber der Gegenstand ihrer Äußerungen war zu erraten, es ging um die Identität des jungen Mannes, der mich gerade herumwirbelte.

»Ich bin Lucien Montague«, erklärte mein Kavalier, »und ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss …?«

»Ich bin Zaïda De Vico, mein Herr. Die Freude ist ganz meinerseits.«

»Tanzen Sie gern, mein Fräulein?«

Und so weiter.

Er war ein hübscher Junge, dieser Lucien, aber langweilig.