Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ylva Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

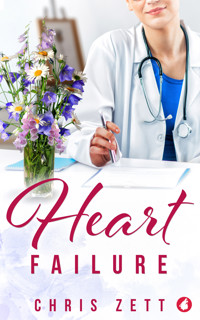

Kann die Liebe gebrochene Herzen heilen? Zwei Frauen finden den Mut, sich einander zu öffnen. Jess' Leben ist in jeder Hinsicht perfekt – sie ist eine erfolgreiche Kardiologin, frischgebackene Mutter einer süßen Tochter und Besitzerin einer luxuriösen Wohnung. Als sie plötzlich mit akutem Herzversagen zusammenbricht, gerät ihre heile Welt ins Wanken. Jess zieht zurück ins Haus ihrer Mutter, um sich zu erholen. Doch dort wohnt bereits Lena, eine Künstlerin, die tapfer ums wirtschaftliche Überleben kämpft und weiß, was es bedeutet, ein gebrochenes Herz zu haben. Lenas fröhliches Auftreten stört Jess anfangs sehr, doch langsam freunden sich die beiden Frauen an. Gemeinsames Tai-Chi und abendliche Spaziergänge mit dem Baby bringen sie einander näher. Eine sinnliche Massage lässt sie schließlich alle Grenzen überschreiten. Aber kommt das nicht alles viel zu früh? Sind ihre gerade erst geheilten Herzen schon bereit für eine gemeinsame Zukunft?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Von Chris Zett außerdem lieferbar

Danksagung

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen

Über Chris Zett

Sie möchten keine Neuerscheinung verpassen?

Dann tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein!

www.ylva-verlag.de

Von Chris Zett außerdem lieferbar

Aus dem Takt geraten

Danksagung

Mein zweites Buch zu schreiben und zu übersetzen, fiel mir gleichzeitig leichter und schwerer als das erste. Das Wissen, dass ich es schaffen kann – dass ich bereits einen Roman erfolgreich beendet, lektoriert und veröffentlicht habe – half enorm. Leider war es oft schwierig, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Figuren so auf das Papier zu bringen, wie sie in meinem Kopf und Herzen leben, stellte mich vor eine große Herausforderung. Aber auch wenn das Schreiben manchmal einsam ist, ist die Veröffentlichung eines Buches eine Teamarbeit.

Daher bin ich allen sehr, sehr dankbar, die meine Geschichte geschliffen und poliert haben, bis sie glänzt.

Meine Frau Bianca hat mir immer den Rücken frei gehalten, mich in allem unterstützt, und auch noch meine Anglizismen vertrieben.

Meine Verlegerin Astrid bewies Geduld in allen Phasen der Publikation.

Meine Freundin und Autorenkollegin Sandra hat mir großzügig jederzeit fachlich und moralisch zur Seite gestanden.

Und jedes nette Wort meiner Leser*innen hat mich motiviert, weiterzumachen. Vielen Dank!

Widmung

Für Bianca – Danke, dass du mutig warst!

Kapitel 1

»Riley! Was zum Teufel erlauben Sie sich?«

Dr. Jess Riley riss ihren Fuß vom Pedal, um die Durchleuchtung und damit die Röntgenstrahlen zu stoppen. Sie blickte zu dem Eindringling auf.

Wie ein Pitbull in grüner OP-Kleidung stürmte Dr. Watts in das Herzkatheterlabor. Er kam nur wenige Zentimeter vor ihrem Patienten zum Stehen.

Ihr Team, von Kopf bis Fuß steril gekleidet, erstarrte.

Jess warf ihm einen Ist-es-nicht-offensichtlich-Blick zu und wies auf das große Schild, auf dem die Worte Röntgen aktiv leuchteten, das ihn eigentlich hätte aufhalten sollen. »Worum es auch immer geht, jetzt ist nicht der geeignete Zeitpunkt.«

»Sie haben meinen Patienten gestohlen! Sind Sie so verzweifelt auf der Suche nach Eingriffen, dass Sie sich auf der chirurgischen Station rumtreiben und meine Patienten wildern? Sie Miststück!« Kleine Speicheltropfen flogen aus seinem Mund, da er nicht einmal den für alle verpflichtenden Mundschutz trug.

Jess straffte ihre Schultern und richtete sich zu ihren vollen eins achtundsiebzig auf. Keine einfache Sache, da die Bleischürze, die ihren ganzen Körper schützte, nach dem zweistündigen Eingriff gefühlt eine Tonne wog. Schweiß lief ihr zwischen den Schulterblättern hinab und wurde von ihrer OP-Kleidung aufgesogen. Sie ignorierte ihre Müdigkeit und die Unbequemlichkeiten und fixierte Watts mit ihrem eisigsten Blick. »Ich habe keine Ahnung, woher Ihre Vorwürfe kommen. Aber ich werde das nicht hier mit Ihnen diskutieren − vor einem Patienten und während einer Intervention.« Sie erinnerte ihn nicht daran, dass sie als Oberärztin in der Kardiologie weder ihm noch irgendeinem anderen Herzchirurgen Rechenschaft schuldete.

Er hielt ihrem Blick stand, ohne auch nur einen Millimeter nachzugeben. Schließlich schnaubte er. »Es gibt nichts zu diskutieren. Ihr Chef wird von mir hören. Er wird den Tag noch bereuen, an dem er der Verwaltung nachgegeben und eine Frau eingestellt hat, um Männerarbeit zu erledigen.« Er hämmerte auf den Türschalter ein, als ob sich damit die elektronische Tür seinem Willen beugen und sich schneller öffnen würde. Sobald der Spalt weit genug war, stürmte er hinaus.

Hing dieser Mann geistig im Mittelalter fest? Jess knirschte unter ihrem Mundschutz mit den Zähnen. Die Drohung, dass er mit dem Chefarzt der Kardiologie reden wollte, beeindruckte sie nicht im Geringsten. Sie vertraute ihrem Chef und würde auch mit ihm sprechen müssen − über Dr. Watts’ inakzeptables Verhalten.

Aber der Vorwurf schmerzte trotzdem. Dachten noch andere Kollegen, sie wäre wegen irgendeiner Frauenquote eingestellt worden? Hatte sie diesen Mist nicht vor Jahren hinter sich gelassen?

Sie schüttelte den Kopf, um die Gefühlsduselei zu vertreiben, bevor Tränen kamen. In der letzten Zeit waren ihre Schutzwälle hauchdünn wie eine Eisschicht im Frühjahr, jederzeit kurz vorm Zerspringen. Aber sie würde ihren Hormonen nicht die Vorherrschaft überlassen und den Idioten, die dachten, Frauen hätten nichts in der Medizin zu suchen, recht geben. Insbesondere nicht jetzt.

»Geht es dir nicht gut? Soll ich weitermachen?« Scotts Stimme triefte geradezu vor Freundlichkeit.

Natürlich war das Pfadfindergetue eine Fassade. Er war genauso ehrgeizig wie jeder andere kardiologische Assistenzarzt, jederzeit bereit, Jess aus ihrem Territorium zu vertreiben, sobald sie auch nur das geringste Anzeichen von Schwäche zeigte. Haie. Jeder Einzelne von ihnen.

Sich über ihren jüngeren Kollegen aufzuregen, half ihr, ihre Fassung wiederzugewinnen. »Nein.« Er war in seiner Ausbildung noch nicht so weit, als dass sie ihm einen Hochrisikopatienten anvertrauen würde.

»Hey, ich habe ja nur gefragt.« Scott schmollte, was kein attraktiver Gesichtsausdruck für ihn war.

Es gab keinen Grund, so kurz angebunden zu sein, aber sie war wirklich nicht in der Stimmung, auf noch ein männliches Ego Rücksicht zu nehmen.

Jess lehnte sich über das sterile Abdecktuch, um nach ihrem Patienten zu sehen. Er schnarchte sanft vor sich hin, unverändert, seitdem er das Beruhigungsmittel erhalten hatte. Immerhin lief hier alles nach Plan.

Sie traf Kaylas Blick über dem Mundschutz. In den dunkelbraunen Augen der Krankenschwester spiegelte sich nur Unterstützung wider, keine Vorwürfe. »Lass uns das hier schnell beenden und dann einen Kaffee zusammen trinken.«

Kaffee klang himmlisch. Jess verbannte die Reste von Ärger, Frustration und Erschöpfung in die Tiefe ihres Unterbewusstseins und fuhr mit der Herzkatheteruntersuchung fort. Vor der Unterbrechung war der anspruchsvollste Teil bereits erledigt gewesen und den Rest konnte sie im Schlaf beenden.

Fünfzehn Minuten später schob Scott den Patienten in den Aufwachraum.

Jess schälte sich aus dem sterilen Papierkittel und den Handschuhen. Der Luftzug der Klimaanlage verursachte eine Gänsehaut auf ihren Armen. Sie öffnete die Bleischürze, um sich noch mehr abzukühlen, und streckte sich. Sie konnte es kaum erwarten, endlich ihre Füße hochzulegen.

Kayla sortierte die Instrumente vom Tisch und entsorgte die Nadeln und das Skalpell im Abwurfcontainer. »Kommst du am Samstag auch zur offenen Praxis?«

»Nein, ich habe die Schicht getauscht. Meine Mutter hat am Wochenende Geburtstag.« Und Jess durfte ihn nicht zum zweiten Mal in Folge verpassen. Davon abgesehen waren ein Besuch und ein Gespräch längst überfällig. Bei dem Gedanken an die Reaktion ihrer Mutter wurde ihr flau im Magen. Vielleicht sollte sie doch lieber in die offene Praxis gehen. Acht bis zehn Stunden ehrenamtliche Sprechstunde für Menschen ohne Krankenversicherung zu halten, klang geradezu erholsam im Vergleich zu einer ernsthaften Diskussion über ihre Zukunftspläne.

»Die Patienten werden dich vermissen, aber deine Mutter geht natürlich vor.« Kayla knüllte das sterile Abdecktuch zusammen und stopfte es in den Mülleimer. »Was meinte Watts, als er sagte, du hättest seinen Patienten gestohlen?«

Jess zuckte mit den Schultern. Sie hatte keine Ahnung. Sie sah jeden Monat hunderte Patienten und musste wirklich keine zusätzlichen rekrutieren.

Bevor sie antworten konnte, kam Scott zurück. Er wirbelte seinen Mundschutz um seinen Finger. »Wir haben ihn nicht gestohlen. Er wollte keine Operation. Wirklich nicht. Sheila hat das gesagt.«

»Was? Wer wollte keine OP?« Jess runzelte die Stirn. »Und wer zum Teufel ist Sheila?«

»Ähm, Sheila ist meine Freundin. Sie ist Schwester auf der herzchirurgischen Station.« Scott strahlte, als er ihren Namen nannte. »Ich denke, dass Dr. Watts unseren letzten Patienten eben gemeint hat. Bei ihm war eigentlich eine Bypassoperation geplant, aber er hatte Angst davor. Sein Sohn und die Chirurgen haben ihn dazu gedrängt und Sheila hat mir den Tipp gegeben, dass ich ihn mir ansehe. Und dann habe ich mit ihm geredet und …« Er verstummte und sah Kayla mit großen Augen an.

»Du meinst, du hast wirklich bei den Herzchirurgen gewildert? Und jetzt beschuldigt Dr. Watts Jess.« Kaylas Miene verhärtete sich und sie verschränkte die Arme vor der Brust.

»Hey, ich hatte recht. Alles lief super. Wo kein Kläger, da kein Richter.« Scott versuchte es mit seinem charmantesten Kleiner-Junge-Grinsen.

Das half ihm so gar nicht. Jess knirschte mit den Zähnen und kämpfte gegen den Drang an, laut zu werden. »Ja, alles lief gut. Aber du hast keine verdammte Ahnung, was du angestellt hast. Du hast mich angelogen. Du hast mir nicht nur die Vorgeschichte verschwiegen, sondern mir eine glatte Lüge aufgetischt − nämlich, dass die Herzchirurgen den Fall an uns verwiesen haben.«

»Aber ich wollte nur –«

Jess hob ihre Hand. Sie war nicht in der Stimmung für Jammern und uneinsichtige Argumente. »Nein. Ich will nichts von deinem Mist hören. Denk darüber nach, was du getan hast, und dann entschuldigst du dich bei Dr. Watts.« Sie hielt den Blickkontakt, bis er den Kopf senkte.

Jess wollte gerade auf dem Absatz kehrtmachen, als eine Welle der Übelkeit sie erfasste. Oh, Scheiße. Nicht jetzt. Sie riss sich die Bleiweste und den einschneidenden Bleirock vom Körper und warf sie auf den Hocker in der Ecke. Aber das half auch nicht.

Als ob ein Bär hinter ihr her wäre, rannte sie zur Toilette. Jess schaffte es gerade noch rechtzeitig und verlor sowohl ihr Frühstück als auch den letzten Rest Würde.

Nachdem ihr Magen sich beruhigt hatte, kniete sie auf den kühlen Fliesen und versuchte, genügend Energie zu sammeln, um wieder aufzustehen.

»Jess?« Kaylas Stimme drang durch die geschlossene Toilettentür. »Alles okay?«

»Eine Minute.« Jess erhob sich auf wackeligen Beinen und bediente die Klospülung. Sie wollte sich in die Wangen kneifen und die Haare richten, musste sich aber auf jeden Fall vorher die Hände waschen. Igitt. Unbeabsichtigt hatte sie den ekligen Toilettensitz wie einen Rettungsring umklammert.

Jess hob ihr Kinn, öffnete die Tür und schob sich an Kayla vorbei. Sie wusch ihre Hände zweimal, desinfizierte sie und spülte sich dann auch noch den Mund aus. Schließlich fuhr sie mit den nassen Fingern durch die Haare und riskierte einen Blick in den Spiegel. Ja, sie sah aus wie der Tod und kein noch so frisches Wasser würde jetzt dagegen helfen.

Kaylas besorgter Blick traf sich mit ihrem im Spiegel. Ihre Haut wirkte neben Jess’ unnatürlicher Blässe noch dunkler als normalerweise.

Mit einem Seufzen drehte sich Jess um und lehnte sich an das Waschbecken. »Mir geht’s gut.«

»Oh, nein.« Kayla hob einen Mundwinkel zu einem Halblächeln. »Hast du deinem Welpen nicht gerade einen Vortrag über das Lügen gehalten?«

Jess musste gegen ihren Willen grinsen. »Er ist nicht mein Welpe, ich habe ihn heute nur Gassi geführt.«

»Darum geht es hier nicht. Was stimmt nicht? Bist du krank?« Sie musterte Jess von Kopf bis Fuß. »Ist dir der idiotische Herzchirurg mit seinen Kommentaren so nahegegangen?«

Sie könnte mit Ja antworten und es dabei belassen. Aber Kayla war eine der wenigen Freundinnen, die sie auf der Arbeit hatte, und sie hatte recht. Lügen kam nicht infrage. Jess hatte die Wahrheit allerdings noch niemandem gesagt, noch nicht einmal ihrer Mutter, und sie war sich nicht sicher, ob sie jetzt dazu bereit war.

»Wenn du irgendjemand anders wärst, würde ich dich ja fragen, ob du schwanger bist. Aber ich denke eher nicht.« Kayla lachte. »Du bist immer noch lesbisch, oder?«

»Ja, zumindest, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.« Die Worte entfuhren ihr, bevor Jess sie richtig überdacht hatte. Ups. Sie hielt den Atem an und wartete auf Kaylas Reaktion.

»Nein! Bist du …? Du kannst doch nicht …« Kaylas Augen weiteten sich, als sie Jess’ durchgeschwitztes Oberteil musterte, das an ihrem Oberkörper klebte und mehr Kurven als normalerweise betonte. »Du bist schwanger? Wie? Nein, streich das. Warum? War das geplant?« Sie schlug beide Hände vor dem Mund zusammen, konnte aber nicht ihr breites Grinsen dahinter verbergen.

»Ja. Ich bin in der dreizehnten Woche.« Es endlich laut auszusprechen, kam einem Outing gleich. Die Last hob sich von ihren Schultern und ihr wurde schwindelig. »Ich dachte, es wäre an der Zeit. Ich bin gerade siebenunddreißig geworden. Wenn ich auf die perfekte Beziehung warte, bin ich vielleicht irgendwann schon zu alt.« Zumindest war das ein Grund, den sie offen ansprechen wollte.

»Herzlichen Glückwunsch!« Kayla umarmte sie.

»Danke.« Jess genoss die Freude, die ihre Freundin ausstrahlte. Aber allzu schnell drängte sich die Realität in den Vordergrund. »Bitte sag es keinem.«

»Klar. Ich klatsche nicht. Aber früher oder später weiß es sowieso jeder.« Kayla deutete auf Jess’ Mitte.

Jess seufzte. »Ja, aber du kennst unsere Dienstanweisung: keine Schwangeren im Herzkatheterlabor. Studien und Empfehlungen sagen alle, dass es sicher ist, aber den Chefarzt der Kardiologie interessiert das nicht.«

»Meine Lippen sind versiegelt.« Kayla machte eine quer über den Mund gezogene Reißverschlussgeste. »Aber hoffentlich hat Scott keinen hellen Moment und zählt eins und eins zusammen. Du sahst ganz schön grün aus, als du rausgerannt bist.«

Jess sackte zusammen und stützte sich auf das Waschbecken. Die Zeit lief ihr davon, aber sie war entschlossen, ihre Fähigkeiten bestmöglich zu nutzen, so lange sie durfte.

Jess biss die Zähne zusammen und unterdrückte ein Stöhnen, als eine erneute Wehe kam. Nein, keine richtige Wehe. Probewehe. Verdammt unpraktisch, aber nichts, mit dem sie nicht klarkam. Sie war schon den ganzen Tag damit fertiggeworden, genauso wie sie alle anderen Herausforderungen der letzten neun Monate gemeistert hatte.

»Und deswegen habe ich Sie angerufen.« Die Assistenzärztin der Notaufnahme hatte endlich aufgehört, über das EKG zu schwafeln, und zeigte ihr den Ausdruck. Sie strahlte wie ein Kindergartenkind, das seinen ersten Regenbogen gemalt hatte. Mit ihrem fröhlich hüpfenden, blonden Pferdeschwanz sah sie auch nicht viel älter oder schlauer aus.

Mit einem Blick erkannte Jess im EKG ein harmloses Vorhofflimmern ohne Hinweis auf einen akuten Herzinfarkt. Was für eine Zeitverschwendung. Sie hätte ihrem eigenen Assistenzarzt vertrauen sollen, den Fall eigenständig abzuschließen, aber sie hatte sich schon immer lieber auf ihr eigenes Urteil verlassen. Insbesondere jetzt, da sie für die letzten fünf Monate ihrer Schwangerschaft aus dem Herzkatheterlabor verbannt worden war − eine Ewigkeit für eine interventionelle Kardiologin. Schließlich hatte sie ihre Subspezialisierung nicht gewählt, um hinter einem Schreibtisch gefangen zu sein.

Jess wandte sich an die Patientin. »Hatten Sie schon einmal einen unregelmäßigen Puls?«

»Die ganze Zeit. Deswegen habe ich ja die kleinen weißen und gelben Pillen. Merke ich aber eigentlich gar nicht.« Die Falten im Gesicht der Patientin vertieften sich. »Was hat das mit meinen Schmerzen zu tun?«

»Schmerzen? Wo?« Vielleicht wurde es doch noch interessant.

Sie zeigte auf ihren Unterbauch. »Immer wenn ich pinkle. Brennt höllisch.«

Überhaupt nicht interessant für eine Kardiologin. »Ihr unregelmäßiger Puls hat damit nichts zu tun.« Jess lächelte die Patientin an, aber vermutlich wirkte es eher wie Zähnefletschen, weil genau in diesem Moment eine weitere Schmerzwelle durch ihren Körper jagte.

Die Assistenzärztin erblasste und eines ihrer Augenlider fing an zu zucken.

Jess konnte die Angst fast riechen. Gut. Diese Assistenzärztin würde es sich in Zukunft genau überlegen, bevor sie die Kardiologieabteilung wegen solch eines trivialen Quatsches rief, ohne das mit ihren Oberärzten zu klären. »Wollen Sie etwas hinzufügen?« Die Frage war rhetorisch, aber die Assistenzärztin schien das nicht zu erkennen.

Es war schon fast komisch, mit anzusehen, wie sie all ihren Mut zusammenraffte. Sie richtete sich auf, hob ihr Kinn an und umklammerte das EKG, bis ihre Fingerknöchel blass wurden und das Papier knitterte. »Ähm, Diana hat gesagt, sie hat in einer Studie gelesen, dass Frauen unterdiagnostiziert werden, da sie atypische Schmerzen haben, und ich dachte …«

Okay. Das war ein guter Punkt, aber Jess war nicht in der Stimmung, sich einen Vortrag von jemandem anzuhören, der ein Dutzend Jahre jünger war und sich für zu schlau hielt, um sich an die Abläufe zu halten. Außerdem hatte sie sich das EKG angesehen. Ihr Ausflug in die Notaufnahme war völlig überflüssig gewesen. »Waren Sie überhaupt an der Uni? Was ist die wichtigste Regel? Pferde! Schlagen Sie es nach!« Eine neue Schmerzwelle raubte ihr den Atem. Jess biss die Zähne zusammen.

Die Oberlippe der Assistenzärztin zitterte und Jess bedauerte ihre Worte, insbesondere vor der Patientin.

Sie konnte nur hoffen, dass sich die nette alte Dame nicht über sie beschweren würde, obwohl Jess’ Verhalten das durchaus rechtfertigte.

Wann hatte sie sich in eine dieser schreienden Oberärztinnen verwandelt, die Assistenzärzte mit den immer gleichen alten Sprüchen einschüchterten? Wenn du Hufe hörst, sind es immer Pferde und nie Zebras. Das mochte vielleicht einen Kern Wahrheit enthalten, war aber kein Grund, die junge Kollegin derart anzugreifen. Jess hatte sich mehr als einmal in derselben Position befunden. Das Gefühl der Hilflosigkeit, während jemand ihre Autorität untergrub, war das Schlimmste.

Zusätzlich zu den Schmerzen konnte sie sich jetzt nicht auch noch um eine emotionale Assistenzärztin kümmern. Jess würde sich entschuldigen oder ihr etwas beibringen oder tun, was auch immer nötig war, um es wiedergutzumachen. Aber später. Viel später.

Jess drehte sich auf dem Absatz um, so schnell es mit der Eleganz eines gestrandeten Wals eben möglich war. Sie musste hier heraus und einen Ort finden, an dem sie runterkommen konnte und die Gelegenheit hatte, tief durchzuatmen. Sie riss die Tür zum Flur auf und stürmte los.

Und kollidierte prompt mit einem Hindernis. Ein lebendiges Hindernis, das ihren Bauch und Arm berührte.

»Finger weg! Was stehen Sie hier im Weg herum?« Jess starrte die dunkelhaarige Frau in OP-Kleidung an. Sie kam ihr vage bekannt vor.

Wer auch immer diese Person war, sie war klug genug, ihre Hände in einer beschwichtigenden Geste zu heben und aus dem Weg zu gehen.

Jess hastete an ihr vorbei, kam aber nicht weit, bis die nächsten Krämpfe sie stoppten. Sie drückte ihre Hände auf den Bauch, als ob das helfen würde, und hechelte, bis die Schmerzen vorbei waren.

»Dr. Riley, geht es Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen?« Die Frau war ihr gefolgt.

»Gut? Mir geht es seit neun verdammten Monaten nicht mehr gut.« Nicht seitdem sie die schlaue Idee gehabt hatte, ein Kind zu bekommen, bevor sie zu alt dafür wurde. Ihre Stimme zitterte und sie umklammerte ihren Bauch. »Ich habe heute keine Zeit für so was.«

»Wollen Sie sich hinlegen? Soll ich Ihren Gynäkologen anrufen?« Die Frau sah sich um, als würde sie erwarten, dass jemand von der Gynäkologie um die Ecke kam.

Jess zuckte mit den Schultern in der Hoffnung, unbekümmert zu wirken. »Das sind nur Vorwehen. Kein Grund, jemanden anzurufen. Ich habe noch Arbeit zu erledigen.« Sie kämpfte darum, die Kontrolle über ihre Stimme wiederzuerlangen. Keiner musste etwas von den Schmerzen erfahren. Sie hatte alles im Griff und wusste, was sie tat.

Die andere Frau musterte sie für einen Moment und setzte dann ein professionelles Lächeln auf. »Wir können Sie ganz kurz durchchecken, ohne Sie anzumelden. Wenn Sie recht haben, können Sie danach sofort wieder an die Arbeit gehen.«

Das Lächeln kitzelte ihr Gedächtnis. Kayla hatte ihr Bilder gezeigt, als sie Jess von dem Skandal in der Notaufnahme erzählt hatte. Eine der Assistenzärztinnen war ein ehemaliger Rockstar und als das bekannt geworden war, hatte es die Aufmerksamkeit der Medien erregt. »Du bist die Rockerbraut, oder?« Jess deutete mit ihrem Finger auf sie. »Was weißt du schon?«

Das brachte ihr Gegenüber zum Schweigen. Sie sah aus, als hätte sie eine Zitrone verschluckt.

Mist. Das war extrem unprofessionell und unfair. Jess schluckte eine Entschuldigung herunter und setzte sie auf die lange Liste von impulsiven Taten, die sie bereute und irgendwann wiedergutmachen musste. Immerhin schien ihre Beleidigung zu wirken.

Die Kollegin protestierte nicht, als Jess sie einfach stehen ließ.

Jess war sich bewusst, dass sie in ihre Abteilung zurückkehren, ihre Füße hochlegen und einen der schrecklichen Kräutertees ihrer Mutter trinken sollte. Aber sie brauchte zehn Minuten allein an der frischen Luft. Also wählte sie den Umweg über den Hinterausgang und den kleinen Garten.

Sie hatte die Bank fast erreicht, als sie hastige Schritte hinter sich hörte.

»Dr. Riley, es tut mir leid, dass ich Sie hier draußen störe, aber Sie sollten jetzt nicht allein sein.«

Jess runzelte die Stirn. Sie öffnete ihren Mund, um zu protestieren, aber kein Ton kam heraus. Ihr Puls hämmerte schneller und dröhnte in ihren Ohren. Sterne tanzten durch ihr Blickfeld. Sie wusste nicht mehr, wo oben und wo unten war. Jess schwankte und streckte die Arme aus, als würde sie auf einem Stamm über einen Bach balancieren, dann fiel sie. Eine weiche und flauschige Dunkelheit umgab sie und endlich war der Schmerz in ihrem Bauch verflogen.

Und dann kam der Schmerz zurückgeschossen und verdrängte die Dunkelheit. Er war heftiger als jemals zuvor und ihr Rücken und ihre Brust taten nun ebenfalls weh.

»Dr. Riley?« Jemand schüttelte sie.

Als Jess die Augen öffnete, sah sie nur blau. Warum war der Himmel direkt über ihr?

»Was … was ist passiert? Warum liege ich auf dem Boden?« Sie umklammerte ihren Bauch und stöhnte. Nach einem Moment war der Schmerz wieder vorbei. Sie sah langsam von einer Seite zur anderen, um sich zu orientieren. Eine vertraute Figur beugte sich über sie. Warum konnte die Frau sie nicht allein lassen? Sie brauchte nur eine Minute, um richtig durchzuatmen, und alles würde sich wieder einrenken. »Hey, Rockerbraut! Ich habe gesagt, ich brauche keine Hilfe!«

Ein Muskel zuckte in der Wange der Assistenzärztin. »Das war, bevor Sie in Ohnmacht gefallen sind. Jetzt halten Sie die Klappe und lassen mich helfen. Außerdem heißt das für Sie bitte Dr. Rockerbraut.« Ihr Tonfall war ruhig, direkt und voller Autorität.

Bevor Jess wusste, wie ihr geschah, nickte sie. Vielleicht hatte sie sich vorhin ihren Kopf gestoßen.

»Können Sie sich aufsetzen?« Die Frau bot ihr ihre Hand an.

Jess’ Schwindel hatte sich gelegt. Sie wollte keine Hilfe von der hartnäckigen Assistenzärztin. »Ich bin nicht ohnmächtig geworden«, murmelte Jess, mehr zu sich selbst. Sie brauchte beide Hände, um sich in eine sitzende Position zu stemmen.

»Ohnmächtig, kollabiert, nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie hatten eine Synkope und eine Tachyarrhythmie. Jetzt lassen Sie mich schauen.« Die Rockerbraut spielte Doktor, zog Handschuhe und Stethoskop aus ihrer Tasche und führte eine schnelle körperliche Untersuchung durch, bevor Jess protestieren konnte. Vielleicht wusste sie ja doch, was sie tat. Sie hatte die letzten Male, als sie die Kardiologie um ein Konsil gebeten hatte, auch kompetent gewirkt. Wie war ihr Name noch mal? Diana oder so?

Als Diana ihren Bauch berührte, verhärtete er sich mit einer erneuten Wehe.

Scheiße, sollten Vorwehen wirklich so schmerzen? Wie viel schlimmer würden dann die echten Wehen werden? Aus purem Instinkt griff Jess nach der Hand auf ihrem Bauch und ignorierte Dianas stöhnenden Protest. Das geschah ihr recht. Sie hatte sich schließlich aufgedrängt.

Sobald die Vorwehe vorbei war, zog das Weichei ihre Finger zurück und schüttelte sie aus.

Wenn Jess nicht so wütend auf alles gewesen wäre, hätte sie über den gepeinigten Gesichtsausdruck gelacht.

Diana presste die Lippen zusammen und schlang sich das Stethoskop um den Hals. »Schaffen Sie es bis zur Bank, wenn ich helfe?«

Als Jess sich bewegte, musste sie zwei Dinge feststellen: Ihre Hose war nass und ihre Knie hatten sich in Wackelpudding verwandelt. War sie ausgerutscht und in einer Pfütze gelandet? Das würde ihren Sturz erklären. Eine weitere Erklärung blitzte in ihrem Bewusstsein auf, aber das war nichts, mit dem sie sich jetzt befassen wollte.

Erst einmal musste sie hochkommen und Abstand zu der nervigen Assistenzärztin gewinnen. Da sie das Letztere nicht ohne das Erstere erreichen konnte, akzeptierte sie Dianas Hilfe. Es war nicht einfach und beide schnappten nach Luft, als Jess sich endlich auf die Bank sinken ließ.

Diana stand über ihr, viel zu nah, und rollte auf den Fußsohlen vor und zurück, als würde sie sich auf ein Tennismatch vorbereiten. Ihr konzentrierter Blick wirkte wie der einer Profiathletin. »Sie können auf keinen Fall wieder reingehen.«

Na, vielen Dank. Das war ja offensichtlich. Aber Jess wollte Diana nicht die Genugtuung bereiten, ihr zuzustimmen. »Lass mir zehn Minuten Zeit, Rockerbraut, und mir geht’s gut.« Sie legte sich hin, um sich auszuruhen, und strich ihr schweißnasses Haar aus der Stirn. Sie würde sich eine kurze Erholung erlauben und dann wieder aufstehen und sich dem Rest ihres Arbeitstages stellen.

»Was soll das werden? Hören Sie auf, die Realität zu verdrängen. Sie stecken mitten in der Geburt und ich weiß nicht, ob wir zehn Minuten haben.«

Geburt? War das wirklich schon die Geburt ihres Kindes? Das ist viel zu früh. Ich bin noch nicht bereit! Das erste Kind kam nie zu früh. Sie war ziemlich sicher, dass sie das irgendwo gehört hatte. Sie hatte die medizinischen Aspekte des Geburtsvorgangs nachlesen wollen, hatte aber geglaubt, noch genug Zeit zu haben. Der Kaiserschnitt war erst in zehn Tagen geplant.

»Können Sie Ihr Telefon entsperren, damit ich Bescheid sagen kann und jemand eine Trage bringt? Ich habe meines nicht dabei.« Diana hielt ihr ein Handy hin.

Ihre Stimme drang kaum durch die Gedanken, die in Jess’ Kopf polterten und klapperten wie eine kaputte Waschmaschine.

Woher hatte sie Jess’ Handy? Egal. Grummelnd entsperrte Jess es und gab es Diana zurück.

Wie konnte sie wissen, ob sie die Realität wirklich verdrängte, wenn doch der ganze Sinn und Zweck von Verdrängung war, ihren Verstand vor Dingen zu beschützen, die sie nicht wissen musste? Und warum dachte sie über psychologische Abwehrmechanismen nach, während ihr Körper von einer Schmerzwelle nach der anderen zerrissen wurde? Jess biss die Zähne zusammen.

Was auch immer Diana am Telefon sagte, Jess hörte kein Wort.

Sie umklammerte ihren Bauch und versuchte, den Schmerz wegzuatmen. Als ob das plötzlich funktionieren würde, nachdem es ihr stundenlang nichts genutzt hatte.

Hitze schoss in ihre Wangen. Oh, verdammt! Sie war zu dickköpfig gewesen, um die Wahrheit zu akzeptieren. Schmerzwellen. Stundenlang. Dr. Rockerbraut hatte recht. Es passierte jetzt. Sie war mitten in der Geburt und ihre Fruchtblase war geplatzt. Jess wusste nicht, ob sie lachen, weinen oder sich selbst in den Hintern treten sollte.

Seitdem sie beschlossen hatte, schwanger zu werden, war alles in die Binsen gegangen. Ihre Arbeit, die Beziehung zu ihrer Mutter, ihr Körper. Es war daher nur passend, dass ihr Körper sie verriet und sich entschlossen hatte, die Wehen einzuleiten, anstatt sich an den Masterplan zu halten − ein schöner schmerzfreier Kaiserschnitt mit all der professionellen medizinischen Unterstützung, die man sich nur wünschen konnte.

Stattdessen bekam Jess eine schmutzige Parkbank und einen ehemaligen Rockstar als Hebamme. Einfach perfekt.

»Dr. Riley, ich muss Sie ausziehen und nachsehen, wie weit Sie sind.«

Jess ließ ihren Kopf nach hinten fallen und nickte. Was blieb ihr sonst übrig?

Obwohl Diana vorsichtig arbeitete, verfing sich Jess’ feuchte Hose an den hässlichen geschwollenen Knöcheln und klebte an ihren Beinen wie eine zweite Haut.

Jess biss sich auf die Lippe und schaute weg, während Diana die Hose abschälte. Als eine erneute, weitaus schmerzhaftere Wehe begann, konnte sie nicht anders, als ihre Beine anzuziehen und zu stöhnen.

Diana blickte zum Krankenhausausgang, als ob sie lieber fliehen statt helfen würde.

Ihr ging es genauso. Wenn Jess eine Wahl hätte, wäre sie schneller von hier verschwunden, als dass sie Geburt sagen konnte. Die Realität der Situation traf sie wie ein Schlag in den Solarplexus und raubte ihr den letzten Atem. Sie war hier mit einer Assistenzärztin, die noch nicht einmal in der Gynäkologie arbeitete. Allein. Mitten in der Geburt ihrer Tochter. Was, wenn ihrem Baby etwas passierte?

Denk nach, Jess. Du bist Ärztin. Was ist der beste Plan, um dein Kind zu beschützen? Ohne Zweifel war der sicherste Ort für ihr Baby in ihrer Gebärmutter. Sie musste alles tun, um ihre Tochter so lange wie möglich drinnen zu lassen. Verzögere alles, bis Hilfe kommt. Kein sehr ausgefeilter Plan, aber das Beste, was ihr im Moment einfiel.

Diana nickte entschlossen. Aber als sie ihren Blick zwischen Jess’ Beine senkte, erblasste sie. »Sie müssen pressen.«

War sie wahnsinnig? »Ich kann nicht. Nicht jetzt. Das ist nicht der Plan.« Jess’ Augen brannten vor Tränen.

»Wollen Sie mich verarschen? Scheiß auf den Plan. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Der Kopf kommt schon und Sie müssen pressen − jetzt!« Trotz ihrer harschen Worte waren Dianas Hände sanft, als sie Jess’ Beine auseinanderzog. Sie hielt die ganze Zeit Blickkontakt.

Jess war nicht überzeugt, dass Pressen die beste Option war. Warum hatte sie sich nicht auf so etwas vorbereitet? Sie plante doch immer alle verdammten Details.

»Hören Sie mir zu.« Diana senkte ihre Stimme und drückte ermutigend Jess’ Knie. »Es tut mir leid, dass die Geburt nicht so abläuft, wie Sie geplant haben, aber Ihr Kind scheint genauso stur zu sein wie Sie. Wir schaffen das, aber nur, wenn Sie mitarbeiten. Also, wenn die nächste Wehe kommt, pressen Sie. Okay?« Ihr Gesichtsausdruck war so selbstbewusst, als hätte sie das schon tausendmal gemacht.

Eine weitere Wehe kam und Jess’ Zeit war abgelaufen. »Scheiße!« Sie brüllte das Wort wie einen Kriegsschrei und presste.

»Oh, ja, Scheiße!« Die Assistenzärztin schrie zurück, als würden sie gemeinsam in die Schlacht stürmen.

Jess’ Welt reduzierte sich auf einen blutigen Kampf voller Schmerzen, Flüche und Stöhnen. Sie nahm keine Einzelheiten mehr wahr. Ihr einziger klarer Gedanke war Pressen und das tat sie, bis ein neuer Schrei durch den Nebel in ihrem Verstand drang.

Ein schriller Schrei voller Ärger auf die unfaire Welt, voller Bedürfnis, dazuzugehören, voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Und als das schreiende Bündel in ihre Arme gelegt wurde, verschwand Jess’ Schmerz unter einem Schwall von Hormonen und purer Liebe.

Kapitel 2

Lena beugte sich nach vorn, um die Details des sich gerade neu gebildeten Blattes zu studieren. Der süße Rosenduft umhüllte sie wie eine Umarmung ihrer Großmutter, die nicht der Typ für Parfums gewesen war, aber immer ein paar getrocknete Blütenblätter in ihrem Kleiderschrank aufbewahrt hatte. Lena nahm einen tiefen Atemzug, als könnte sie so tiefer in die Erinnerung eintauchen. Obwohl sie ihre Großmutter schmerzhaft vermisste, musste Lena lächeln. Sie hätte diesen Garten geliebt.

Nach einem weiteren Blick auf die Blume konzentrierte sich Lena wieder auf ihr Skizzenbuch und fügte ein paar feine schwarze Linien hinzu.

»Wunderschön. Ich liebe die detailgetreue Darstellung der Kelchblätter.« Maggies Stimme ertönte direkt hinter Lena.

Wäre ihr Stift in dem Moment auf dem Papier gewesen, hätte Lena die Skizze ruiniert. Sie hatte weder bemerkt, dass das rhythmische Klappern der Gartenschere aufgehört hatte, noch, dass Maggie zu ihr herübergekommen war. »Vielen Dank. Aber was ist ein Kelchblatt?« Sie war nicht an Komplimente gewöhnt und spürte, wie ihre Wangen warm wurden.

»Die schmalen, grünen Blätter unterhalb der Blüte beziehungsweise der Kronblätter.« Maggie setzte sich auf den Holzstuhl neben dem Rasenstück, auf dem Lena es sich gemütlich gemacht hatte. Sie zog ihre Gartenhandschuhe aus und wischte sich mit einem Stofftaschentuch über die Stirn.

»Willst du Wasser oder Eistee? Ich kann etwas aus meiner Küche holen.« Lena wies auf das Gartenhaus.

»Wasser wäre nett. Aber ich kann es holen. Wenn du nichts dagegen hast, dass ich mich in deiner Küche bediene.« Maggie erhob sich von ihrem Stuhl mit einer Flinkheit, die man von einer Frau ihres Alters nicht mehr erwartete.

»Nein, bleib bitte. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich dir nicht beim Gärtnern helfen darf.« Lena spannte ein breites Gummiband um ihr Skizzenbuch und steckte ihren Stift in eine Schlaufe. Sie ließ das Buch auf dem Tisch neben Maggies Stuhl zurück und hastete zum Haus.

Der Kühlschrank war nur wenige Schritte von der Eingangstür entfernt und sie holte die große Glasflasche heraus, die sie zum Kühlen hineingestellt hatte. Ansonsten war der Kühlschrank ziemlich leer. Beim Anblick des letzten Restes Biokäse grummelte ihr Magen.

Hatte Maggie eine Mittagspause gemacht? Vermutlich nicht. Sie war genauso in ihrer Arbeit versunken gewesen wie Lena.

Kurz darauf stellte Lena zwei Teller mit Apfelscheiben und Käse auf den Tisch und goss beiden Wasser ein. »Willst du etwas für den Geschmack? Minze?«

»Zitronenmelisse. Danke.«

Maggie hatte dutzende verschiedene Kräuter in allen Teilen des Gartens gepflanzt, aber Lena war sich ziemlich sicher, dass sie die Zitronenmelisse wiederfinden konnte. Ein paar Schritte weiter pflückte sie ein Blatt und rieb es zwischen den Fingern. Hmm. Zitrone. Sie brachte eine Handvoll Blätter zurück zu Maggie. »Reicht dir das?«

Maggie nickte und tauchte die Hälfte in ihr Glas. »Melissa officinalis.«

In Gedanken wiederholte Lena die Bezeichnung ein paarmal. Sie würde die Pflanze als Nächstes zeichnen und beide Namen notieren. »Kann ich dir heute irgendwie helfen? Etwas Schweres tragen?«

Maggie schüttelte den Kopf und lächelte. »Ich muss mich beschäftigen, um beweglich zu bleiben. Du hast Tai-Chi und Jugend auf deiner Seite. Ich bekämpfe das Alter mit der Hilfe meiner Pflanzen.«

Und das Gärtnern war offensichtlich effektiv. Maggie musste Ende sechzig sein − angesichts der weichen, faltigen Haut und der Haare, die mehr grau meliert als braun waren − aber sie bewegte sich wie eine viel jüngere Frau. Lena hoffte, sie würde in vierzig Jahren genauso fit sein.

Sie knabberten schweigend ihre Snacks, bis irgendwo in dem Blumenbeet, in dem Maggie gearbeitet hatte, ein Handy klingelte.

»Ich hol es.« Behutsam suchte Lena einen Pfad zwischen Rosen, Lavendel und einem halben Dutzend verschiedener grüner Bodendecker, deren Namen sie nicht kannte. Sie folgte dem Klingelton, bis er verstummte. Wo war das Handy? Nach einer kurzen Pause läutete es wieder. »Jemand will unbedingt mit dir sprechen.«

»Die versuchen mir immer nur Dinge zu verkaufen, die ich nicht brauche. Mein Name und die Nummer müssen irgendwo auf einer Liste der besonders Leichtgläubigen gelandet sein.« Maggie lachte leise.

Lena schnaubte. Maggie war die wahrscheinlich am wenigsten leichtgläubige ältere Dame, die sie kannte. »Ah, hier ist es.« Sie fischte das Handy aus seinem Versteck unter einem Rosenbusch, der in unglaublichen goldgelben bis blutorangefarbenen Schattierungen leuchtete. »Oh, es ist das Krankenhaus. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes.« Sie beeilte sich, um das Telefon zu seiner Besitzerin zu bringen.

»Vermutlich Jess. Es ist Freitag und der übliche Zeitpunkt, an dem sie unser monatliches Essen absagt.« Die Resignation in ihrer Stimme war nichts Neues.

Lena presste ihre Lippen zusammen und schluckte eine Antwort hinunter. Sie konnte Maggies Tochter nicht verstehen. Wenn Lena so eine tolle Mutter wie Maggie hätte, würde sie nicht die ganze Zeit wegbleiben. Und soweit Maggie ihr das gesagt hatte, gab es keine Probleme oder Streitigkeiten zwischen ihr und ihrer Tochter. Jess war einfach nur zu beschäftigt mit ihrer Arbeit. Als Lena das Telefon an Maggie übergab, hörte es auf zu klingeln. »Oh, entschuldige.«

Bevor Maggie antworten konnte, fing das Handy wieder an zu klingeln und sie nahm ab. »Riley. Ja. Oh. Oh!« Sie erblasste und das Telefon zitterte in ihrer Hand. »Okay. Wie geht es ihr? Kann ich …? Sagen Sie ihr, ich komme so schnell wie möglich. Notaufnahme. Vielen Dank.« Sie legte auf und starrte das Handy an, als würde es ihr mehr Informationen oder Ratschläge geben.

Lena griff nach ihren Händen, die wie ein ängstlicher Vogel zitterten. »Hey, was ist passiert?«

»Jess … sie …« Maggie schaute sie mit weit aufgerissenen Augen an. Tränen glitzerten in ihren Augenwinkeln.

Hatte sie einen Unfall? »Was ist passiert?« Sie wiederholte die Frage in einem sanfteren Tonfall.

»Sie hat ihr Kind bekommen. Ich bin Großmutter.« Als ob sie durch das Aussprechen der Worte ihre Bedeutung erst verstand, verwandelte sich Maggies Gesichtsausdruck. Ein breites Grinsen ließ sie erstrahlen wie die ersten Sonnenstrahlen nach einem Sturm. »Ich bin eine Großmutter!«

Lena konnte gar nicht anders, als auch zu grinsen. »Herzlichen Glückwunsch.« Sie drückte die immer noch zitternden Hände, aber das war nicht genug, um ihre Gefühle auszudrücken. Bevor sie sich das genau überlegt hatte, umarmte sie Maggie.

Maggie erwiderte die Umarmung, als wären sie Freunde oder Familie und nicht Hausbesitzerin und Mieterin. Der Duft von Kräutern, warmer Erde und Sommer umhüllte sie und Lena wollte nie wieder loslassen.

Aus eben diesem Grund trat sie einen Schritt zurück, nachdem sie erneut ihre Glückwünsche gemurmelt hatte. Sie konnte sich nicht die Illusion erlauben, ein Teil einer glücklichen Familie zu sein, wenn die Realität dem Gegenteil entsprach.

»Danke.« Maggie wischte über ihre dreckverschmierte Jeans. »Ich muss mich umziehen und zum Krankenhaus fahren.« Sie blieb wie angewurzelt stehen. »Ich habe kein Geschenk. Die Decke ist noch nicht fertig. Blumen? Vielleicht sollte ich ein paar Blumen pflücken.« Sie griff nach einer Rose und stach sich an den Dornen. »Autsch.«

»Vorsicht. Warum ziehst du dich nicht um und ich kümmere mich um die Blumen?« Lena hatte immer gedacht, dass nichts Maggie aus der Ruhe bringen konnte. Sie hatte sogar Haltung bewahrt, als ihre Nachbarin direkt hier im Garten einen Herzinfarkt bekommen hatte. Maggie hatte sich um ihre Freundin gekümmert und einen Krankenwagen gerufen, als hätte sie für solch ein Ereignis trainiert.

Maggie nickte dankend und hastete dann zum Haupthaus.

Lena beschloss, die Blumen schnell zu pflücken, damit sie noch genug Zeit hatte, sich selbst umzuziehen. Auf keinen Fall würde sie Maggie in einem solchen Zustand allein zum Krankenhaus nach Seattle fahren lassen. Am Ende würde sie noch einen Unfall haben.

Überraschenderweise überließ ihr Maggie die Autoschlüssel ohne Protest.

Maggies Auto war ein süßer Prius. Hinter dem Steuer eines leisen Wagens zu sitzen, war eine angenehme Abwechslung für Lena, da störte noch nicht einmal der Feierabendverkehr. Was für ein Unterschied zu ihrem alten, sterbenden Ford.

Maggie blickte auf ihre silberne Armbanduhr. Sie drängelte nicht, rutschte aber auf dem Beifahrersitz hin und her.

»Du hast gar nicht erwähnt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.« Lena versuchte, sie abzulenken. »Hat sich deine Tochter schon für einen Namen entschieden?«

»Ein Mädchen.« Sie seufzte. »Jess war noch unsicher, was den Namen anbelangt, soweit ich weiß.« Maggies Tonfall war betont neutral.

Oh, oh! Sie wollte Maggies Gedanken eigentlich in eine positive Richtung lenken. »Hattest du dir ein Mädchen gewünscht, als du Jess bekommen hast?«

»Als ich mit ihr schwanger war, hatte ich eigentlich auf einen Jungen gehofft. Nicht weil mir Jungs lieber wären, sondern weil ich dachte, es wäre für meinen Mann einfacher.« Sie lachte leise. »Aber die beiden haben das auch so ganz gut hinbekommen. Eigentlich mehr als nur ganz gut. Sie ist ihm immer nachgelaufen und er hat sie ermutigt. Ihr Lieblingsversteck war sein Sprechzimmer, wenn er gerade einen Patienten hatte. Ich werde wohl nie erfahren, was für altersunangemessene Dinge sie durch die Gespräche dort gelernt hat.«

»Dein Mann war auch Arzt?«

»Ja, er war Kardiologe, genau wie Jess. Er hat aber überwiegend in seiner Praxis gearbeitet, nicht im Krankenhaus. Mehr Zeit zum Golfspielen.« Sie sagte den letzten Teil in einem scherzhaften Tonfall.

Lena hatte Maggies Ehemann nie getroffen, da er gestorben war, bevor sie sich kennengelernt hatten.

»Was macht Jess’ Partner? Ist er auch Arzt?«

Maggie lachte. »Es gibt keinen Partner. Auch keine Partnerin. Jess hat beschlossen, allein ein Kind zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum sie denkt, dass es bei ihrem Job und den ganzen Überstunden eine kluge Entscheidung ist, eine alleinerziehende Mutter zu sein.«

Lena war Maggies Meinung, hatte aber das Gefühl, dass es ihr nicht zustand, das zu sagen. Sie hatte ihren Vater auch nie gekannt und die kurze Zeit, in der sie mit ihrer Mutter gelebt hatte, war auch keine Werbung für eine Bilderbuchfamilie gewesen. Für einen Moment zwickte die Erinnerung an das, was sie verpasst hatte, wie eine alte Narbe. Aber die Vergangenheit ließ sich nicht ändern.

»Oh?« Mehr konnte sie nicht antworten, ohne ihre Gedanken preiszugeben.

»Es tut mir leid, das war gemein. Jess ist einfach so überzeugt davon, alles allein schaffen zu können. Sie ist zu stur und zu unabhängig und steht ihrem eigenen Glück im Weg. Ich hoffe aber für sie, dass sie recht behält.«

Je mehr Lena über Jess erfuhr, desto mehr fragte sie sich, warum sie so anders als ihre Mutter war. Wahrscheinlich war das nicht fair. Sie hatte bestimmt genügend positive Eigenschaften, die Lena nur nicht kannte.

Die elegante Stimme des Navis kündigte an, dass sie gleich den Highway verlassen sollten, und Lena konzentrierte sich auf die unbekannten Straßen, bis sie schließlich das Krankenhaus erreichten. Sie hielt vor dem Haupteingang an.

»Geh schon rein, ich parke das Auto. Ich warte dann in der Eingangshalle, bis du fertig bist.«

»Auf keinen Fall. Komm mit rein, ich stellte euch einander vor. Und wer kann schon einem neugeborenen Baby widerstehen?« Maggie sprach schnell und mit einer untypisch hohen Stimme.

Eigentlich war Lena nicht scharf darauf, Jess kennenzulernen, aber sie liebte Babys. Und hinter den Gründen, die Maggie aufgezählt hatte, verbarg sich vermutlich der Wunsch nach moralischer Unterstützung. »Du hast recht, ich kann nicht widerstehen.«

Sie hatte Glück und fand einen Parkplatz in der Nähe. Die Eingangshalle war kühl und leer. Ihre Schritte hallten auf dem Steinfußboden. Lena folgte Maggie zum Empfangstresen der Notaufnahme, wo eine gelangweilt wirkende junge Frau hinter einer Glasscheibe saß.

»Guten Tag, mein Name ist Riley. Ich bin hier, um meine Tochter zu besuchen, Dr. Jessica Riley.«

»O mein Gott! Ja!« Der übergroße Dutt der Frau wackelte, als sie nickte. »Diana … ähm, ich meine Dr. Petrell hat das Baby ganz alleine im Garten zur Welt geholt. Halb nackt! Sie hat sich ihr Oberteil vom Leib gerissen wie eine Superheldin, um das Baby einzuwickeln. Das war krass. Kommen Sie rein!« Sie drückte auf einen Knopf und die Tür öffnete sich. »Sie sind in Raum sieben.«

Garten? Das hatte Maggie nicht erwähnt und so, wie sie jetzt erblasste, hatte sie es vermutlich auch nicht gewusst. Sie stand wie angewurzelt vor dem Empfangstresen.

»Raum sieben, vielen Dank.« Lena lächelte der Frau zu.

Da Maggie sich immer noch nicht bewegte, nahm Lena ihren Arm und führte sie durch die Tür. Der Geruch von Desinfektionsmittel und Angst übermannte sie, sobald sie die Schwelle zur Notaufnahme überschritt, und erinnerte sie an den letzten Tag mit ihrer Großmutter.

Sie beugte ihren Kopf näher an die Rosen in ihrer Hand und atmete tief ein, bis sich der Knoten in ihrem Magen löste. Konzentrier dich! Schilder mit Nummern und Pfeilen wiesen sie in die richtige Richtung. Sie erreichten Raum sieben, ohne jemanden zu treffen. Lena war sich nicht sicher, wie man sich in der Notaufnahme verhielt, aber Höflichkeit war nie falsch. Sie klopfte.

»Was ist denn jetzt schon wieder?« Eine ungehaltene Stimme kam von der anderen Seite der Tür.

Das schien Maggie aus ihrem Schock zu reißen. Sie öffnete die Tür. »Jessica Eleanor Riley. Ist das eine Art und Weise, auf ein Klopfen zu reagieren?« Ihr Tonfall war eher entnervt als verärgert.

Lena musste ein Kichern unterdrücken, als sie Maggie in den Raum folgte. Das war exakt der Tonfall, den ihre Großmutter bei ihr benutzt hätte. Das letzte Mal war es allerdings notwendig gewesen, als sie vierzehn Jahre alt gewesen war.

Eine Frau Ende dreißig lag auf einer Untersuchungsliege. Das Kopfteil war so eingestellt, dass sie fast saß, und sie hielt ein gut eingepacktes Bündel in den Armen. Ihre dunkelblaue OP-Kleidung kontrastierte mit ihrem blassen Teint. Das dunkle, kurze Haar war lockig, wo es der Schweiß an die Stirn geklebt hatte. Ihr kritischer Blick entspannte sich, als sie ihre Besucherin erkannte. »Hi, Mom.«

Und dieser peinlich berührte Tonfall war genau derselbe, in dem Lena vor fünfzehn Jahren geantwortet hätte. Endlich etwas, das sie gemeinsam hatten.

»Darf ich vorstellen? Ella. Deine Enkelin.« Ein stolzes Lächeln breitete sich auf Jess’ Gesicht aus und sie strahlte mit dem ganzen Glück einer frischgebackenen Mutter. Es verwandelte sie vollständig. Jetzt maskierte ihre natürliche Attraktivität ihre Erschöpfung und ihre Augen funkelten in demselben Kornblumenblau wie Maggies.

Lena konnte nicht anders, als auch zu lächeln.

Vorsichtig nahm Maggie ihre Tochter und Enkelin auf einmal in den Arm. Nach einem Moment lehnte sie sich zurück und streichelte Jess über ihr Gesicht. »Oh, Jessi, du siehst müde aus. Ist alles in Ordnung?«

Die Liebe in ihrer Stimme stach Lena wie die Dornen der Rosen in ihrer Hand. Ihr Brustkorb verkrampfte sich, bis sie kaum noch atmen konnte. Sie musste hier weg. Das war ein privater Augenblick und sie hatte kein Recht, ihn zu teilen. Sie trat einen Schritt zurück und stieß mit jemandem zusammen.

Kräftige Hände packten sie an den Schultern und stützten sie. »Vorsicht. Schöne Rosen.«

Lena drehte sich um.

Die Frau, mit der sie zusammengestoßen war, lächelte freundlich. Sie war groß und trug die gleiche dunkelblaue OP-Kleidung wie Jess. Ihre dunklen Haare waren zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden, aber einige Strähnen hatten sich gelockert und gaben ihr ein zwangloses Aussehen. »Hi, ich bin Dr. Petrell. Sie müssen zur Familie gehören.«

Familie? Kein noch so starkes Wunschdenken würde Lena so schnell wieder Teil einer Familie werden lassen. »Nein, nein. Ich bin nur eine Freundin von Maggie, sie ist die Familie.«

Maggie folgte der Unterhaltung mit hochgezogenen Augenbrauen.

»Ich muss jetzt gehen. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst, ich nehme den Bus nach Hause.« Ohne Maggie anzuschauen, hielt ihr Lena die Blumen und den Autoschlüssel hin.

Sobald Maggie ihr beides abnahm, floh Lena aus dem Zimmer. Es ist nicht deine Familie. Sie war allein und das war ihre Entscheidung gewesen. Jetzt musste sie dazu stehen.

Den ganzen Weg nach draußen ballte sie ihre Hände zu Fäusten und biss sich auf die Wangeninnenseite, um ihre Tränen zurückzuhalten.

Kapitel 3

Jess stolperte über einen Stoffpinguin in ihrer Küche und verlor dabei fast ihre wertvolle Fracht. Wenn sie nicht so außer Atem gewesen wäre, hätte sie über die absurde Situation gelacht, während sie ein halbes Dutzend Flaschen Muttermilch jonglierte.

Sollte es jetzt nicht einfacher sein, sich für die Arbeit fertigzumachen, als während der Schwangerschaft? Sie sah nicht mehr wie ein gestrandeter Wal aus, aber statt sich neu belebt zu fühlen, war sie so müde und erschöpft wie nie zuvor. Sogar in den schlimmsten Zeiten ihrer Assistenzarztausbildung hatte sie keinen solchen Schlafmangel erlebt.

Jedes Mal, wenn ihre Mutter sie zu Hause besucht hatte, war Jess beim Gespräch eingeschlafen. Sie war sich immer noch nicht sicher, ob sie dankbar oder peinlich berührt sein sollte, dass ihre Mutter sie wie ein übermüdetes Kleinkind ins Bett geschickt hatte.

Und das hatte es undenkbar gemacht, Kayla einzuladen.

Zugegebenermaßen hatte die Elternzeit Jess’ Tag-Nacht-Rhythmus auch nicht verbessert. Genau wie in ihrer Assistenzarztausbildung wurde sie ständig geweckt, um sich um Notfälle zu kümmern. Jetzt hatten diese jedoch eine völlig andere Natur. Ihre Tochter schrie zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn sie hungrig oder einsam war. Und im Gegensatz zum Krankenhaus war keine Ablösung in Sicht. Jess’ Schicht war immer weitergegangen, ohne Ende für den ganzen Monat.

Als ihr Chef sie angerufen hatte, um zu fragen, ob sie die Elternzeit abkürzen konnte, war sie froh gewesen. Aus dem Haus zu kommen und Ella professioneller Versorgung zu überlassen, klang wie das perfekte Gegenmittel für ihre Erschöpfung. In den letzten Jahren hatte ihr die Arbeit als Fachärztin viel mehr Energie zurückgegeben, als sie ihr geraubt hatte. Trotz der langen Arbeitstage.

Ein großes Problem hatte sie jedoch noch: Professionelle Hilfe war nicht in Sicht. Die Kindertagesstätte ihrer Klinik hatte ihre Aufnahmebedingungen kurzfristig geändert und nahm nur noch Kinder an, die älter als ein Jahr waren. Die einzig halbwegs akzeptable Kita, von dem Dutzend, die sie in der Stadt besichtigt hatte, hatte keinen freien Platz, egal wie viel Jess bereit war zu zahlen. Wenn ihre Mutter nicht angeboten hätte zu helfen, hätte sie nicht wieder arbeiten gehen können. Und das war nur die Spitze des Eisberges. Sie hatte nicht genug Gewicht verloren. Sie hatte in der Zeit zu Hause keinen einzigen Fachartikel gelesen. Und sie hatte es noch nicht einmal geschafft, sich die Haare schneiden zu lassen.

Jess hob den Stoffpinguin auf und setzte ihn auf die Arbeitsfläche neben ihre halb leere Kaffeetasse. Sie nahm einen Schluck und verzog das Gesicht. Lauwarm und bitter und sicher nicht dazu geeignet, ihren flauen Magen zu beruhigen. Sie hatte sich seit ihrer ersten Woche am College noch nie so unvorbereitet für einen Tag gefühlt wie jetzt.

Sie streichelte über das weiche Pinguinfell, während sie ihre Checkliste in Gedanken durchging. Milch. Abgehakt. Stofftier. Abgehakt. Babys Tasche mit Windeln, Feuchttüchern und Wechselkleidung. Abgehakt. Mamas Tasche mit Schlüsselkarte, Geld, Telefon und der neusten Auflage der Zeitschrift für Kardiologie, falls sie lang genug wach blieb, um mehr als zwei Zeilen zu lesen. Abgehakt. Was fehlte? Geh einfach. Du bist schon zu spät dran. Hör mit deinen blöden Listen auf.

Am Aufzug ließ sie das vage Gefühl, etwas vergessen zu haben, nicht los. Was fehlte?

Als die Aufzugtüren mit einem Ping aufgingen, stieg sie ein und drückte den Knopf für die Tiefgarage.

Ella.

Jess sprang durch die sich schließenden Türen und wurde beinah von deren Metall zerquetscht. Scheiße, wie kannst du nur dein eigenes Kind vergessen?

Sie brauchte drei Versuche, bis sie es schaffte, den Code für ihre Wohnungstür einzugeben. Jess’ rasendes Herz wollte sich einfach nicht beruhigen, als sie ihr schlafendes Kind schließlich erreichte. Ihr wurde schwindlig vor Erleichterung. Ella hatte nichts davon bemerkt, dass sie allein zurückgelassen worden war.

Mit zitternden Händen hob Jess ihre Tochter aus der Wiege und kuschelte sie an sich. Der Duft von Frische und Unschuld flutete ihre Sinne und entspannte sie fast magisch, besser als irgendeine Checkliste das konnte.

Beladen mit beiden Taschen und der Babyschale fürs Auto nahm sie ihren Weg zur Garage wieder auf. Auch als sie alles und jeden sicher in ihrem BMW X5 verstaut hatte, raste ihr Herz noch immer.

Ella krähte in der niedlichen Art und Weise, in der sie signalisierte, dass sie wach war.

Jess schaute in den Rückspiegel, konnte aber den Gesichtsausdruck ihrer Tochter nicht erkennen. Die halbstündige Fahrt nach Shoreline verging wie im Flug und Jess verpasste fast die Einfahrt ihrer Mutter, weil ein hässlicher Metallhaufen − den man vor fünfzehn Jahren vielleicht als Auto bezeichnet hätte − die Garage blockierte. Der winzige Prius ihrer Mutter passte noch daneben, aber ihr eigener SUV auf keinen Fall. Sie ging im Kopf die Freunde ihrer Mutter durch, die alle entweder berentete Akademiker oder Althippies waren. Zu niemandem passte so ein Schrotthaufen. Vielleicht waren Handwerker im Haus?

Sie parkte auf der Straße und blockierte die Ausfahrt. Sie hatte jetzt weder Zeit noch Lust, den Besitzer zu finden.

Bevor sie alles, was sie im Auto verstaut hatte, wieder ausgepackt hatte, kam ihre Mutter nach draußen.

»Jess, lass mich helfen.« Ihre Mutter nahm die Babyschale und sah ihre Enkelin mit einem Lächeln an. »Oh, Ella, schau dich an. Wie du gewachsen bist. Bist du nicht süß?«

»Wachsen ist das Einzige, was sie den ganzen Tag macht. Und Essen. Und in die Windel machen.« Jess hielt die Hand vor den Mund, um ihr Gähnen zu verbergen. »Aber ja, sie ist sehr süß.«

Ihre Mutter sah auf und musterte Jess, bis sie sich unter dem Blick wand. »Willst du reinkommen? Du siehst so müde aus. Willst du Kaffee? Frühstück? Du kannst Lena Hallo sagen.«

Wer war Lena noch gleich? Jess schaute auf ihre Uhr und seufzte. Egal. Auch wenn sie für einen Kaffee getötet hätte, musste sie los. Die Dichte des Morgenverkehrs war immer schwer vorauszusagen. »Ich fahre lieber. Vielen Dank noch mal für das kurzfristige Babysitten. Ich finde bestimmt bald eine zuverlässige Kita oder Tagesmutter.« Jess schluckte und starrte nach unten auf die übergroßen Turnschuhe, die als Einzige ihren schwangerschaftsgebeutelten Füßen genug Platz verschafften.

»Mach dir keinen Stress. Wir werden viel Spaß haben, Ella und ich. Oder?« Mit dem letzten Wort streckte sie ihren Kopf wieder über die Babyschale und sprach in der Stimmlage, die für Babys und Kätzchen reserviert war. Oder im Fall ihrer Mutter für seltene Pflanzen. »Bleibst du zum Abendessen?«, fragte sie in ihrem normalen Tonfall.

»Ich weiß noch nicht. Können wir abwarten, wie der Tag so läuft?« Jess freute sich nicht darauf, am Abend wieder zu ihrer Mutter fahren zu müssen, da sie nach ihrem Dienst eigentlich nur noch schlafen wollte. Aber sie hätte es mit ihrer Karriere nicht so weit gebracht, wenn sie dazu neigen würde, Schwäche zu zeigen. Noch nicht einmal der Person gegenüber, die sie am besten kennen sollte.

»Sicher. Sag Tschüss zu Mami.« Ihre Mutter sprach mit Ella, als ob sie erwartete, dass sie genau das tun würde.

Albern, aber niedlich. »Tschüss.« Jess lächelte und winkte, bevor sie wieder ins Auto stieg. Es gab keinen Grund, ihre Tochter noch mal zu knuddeln, nachdem sie vier Wochen ohne Pause mit ihr verbracht hatte. Sie sollte froh sein, etwas Erwachsenenzeit zu haben. Warum schrie ihr Instinkt dann danach, zu weinen oder zurückzurennen und ihrer Mutter die Babyschale zu entreißen? Sie biss die Zähne zusammen und startete den Wagen, ohne zu zögern. Sie umklammerte das Lenkrad, bis ihre Knöchel blass wurden. Ihre Tochter zu vermissen, mochte vielleicht normal sein, aber dieser Schmerz, als ob sie sich dehnen und dehnen würde, bis etwas in ihr zerriss, war absurd.

Mit einem Kopfschütteln fuhr sie zur Arbeit, so schnell sie konnte.

Hektisches Piepen signalisierte einen unnatürlich hohen Herzschlag. Einige ihrer Kollegen würden den Alarm ausstellen, um sich besser konzentrieren zu können, aber Jess blühte unter dieser Art von Druck auf. Der Monitor mit den Vitalzeichen der Patientin blinkte vermutlich mit allen möglichen Alarmen, als der Blutdruck abfiel. Jess musste nicht hinsehen, um zu wissen, dass sie sich beeilen musste, die Koronarintervention abzuschließen und die Sauerstoffversorgung zum Herzen wiederherzustellen.

Sie hielt ihren Blick auf den Röntgenmonitor gerichtet, der ihre Versuche zeigte, den Katheter an die richtige Stelle zu positionieren. Nur noch einen Millimeter. Hier, genau. Sie atmete aus und gab das Zeichen, den Ballon aufzublasen.

Scott drückte das Gerät und zählte langsam bis fünf. Er war ihr den ganzen Tag nicht von der Seite gewichen. Jetzt, da er seine kardiologische Weiterbildung beendet hatte und die Zusatzbezeichnung interventionelle Kardiologie anstrebte, hätte Jess ihm den Eingriff überlassen sollen. Aber sie war einfach zu verdammt glücklich, wieder am Herzkathetertisch zu stehen.

Als er fertig war, hielt Jess ihre Hand auf.

Kommentarlos reichte ihr Kayla den richtigen Stent.

Mit einem dankbaren Lächeln beendete Jess den Eingriff. Sie hatte es vermisst, mit ihren Kollegen in perfekter Synchronität zu arbeiten.

Die Herzfrequenz der Patientin sank wieder auf ein normales Level und ihr Blutdruck stieg an, als das wichtigste Herzkranzgefäß wieder eröffnet wurde. Jess grinste. Egal wie oft sie dabei zusah oder die Prozedur selbst durchführte, dieser Teil enthielt immer noch etwas von dem magischen Gefühl, das sie beim ersten Mal gespürt hatte, als sie eine Herzkatheteruntersuchung als Studentin miterlebt hatte. Damals hatte sie beschlossen, dass diese Arbeit ihre Zukunft sein würde.

Der wichtigste Teil war getan, der Rest war Routine: die Punktionsstelle verschließen und einen Druckverband anlegen. Das war Scotts Aufgabe.

Mit der Gewissheit, ihre Sache gut gemacht zu haben, entspannte Jess sich und ihr Adrenalinspiegel fiel ab.

Auf einmal tanzten Sterne in ihrem Blickfeld. Sie blinzelte, um sie zu vertreiben. Jess brauchte keinen klaren Blick, um den Katheter herauszuziehen, aber ruhige Hände waren wichtig. Ihre zitterten wie die eines Studenten bei der ersten Blutabnahme. Sie versuchte, tief einzuatmen, saugte damit aber nur ihren Mundschutz gegen die Lippen.

»Alles okay? Jess?« Kaylas Stimme klang gedämpft wie durch einen Vorhang.

Jess nickte. Sie konnte nicht sprechen, da ihr die Zunge am Gaumen klebte. Sie trat vom Tisch ab und riss ihre Maske vom Gesicht, um nach Luft zu schnappen. Ihr Herz raste, als wäre sie die Patientin auf dem Tisch. Was zum Teufel war mit ihr los?

Vielleicht war es ein Fehler gewesen, dieselbe Bleischürze zu benutzen, die sie vor der Schwangerschaft getragen hatte. Die Weste war viel zu eng. Aber sie war zu stolz und eitel gewesen, um nach einer anderen Größe zu fragen, und jetzt bezahlte sie den Preis für all die viel zu flachen Atemzüge in den letzten Stunden. Ihre Brust schmerzte wie verrückt, besonders ihre viel zu empfindlichen Nippel.

Schweiß lief ihr über die Schläfen, den Hals entlang und unter die Bleischürze und den sterilen Papierkittel, der sie bedeckte. Er brannte in ihren Augen wie Säure. Ihr war gleichzeitig heiß und kalt und ein unkontrollierbares Zittern lief durch den ganzen Körper. Sie atmete ein − immer noch zu flach, da ihre Bewegung gehemmt war, als hielte eine Würgeschlange sie im Griff.

Raus. Ich muss raus hier und raus aus der verdammten Bleischürze.

Unter Aufbietung all ihrer Professionalität gelang es ihr, immer noch Ruhe und Sicherheit auszustrahlen. »Scott, mach hier fertig. Ich fange mit dem Bericht an.«

Mit der letzten Kraftreserve streifte sie ihre Handschuhe und den Kittel vom Leib und öffnete die Bleischürze. Jeder Schritt war ein Kampf, aber sie hielt ihren Kopf hoch erhoben und den Blick auf ihr Ziel gerichtet, die Tür. Dort konnte sie endlich die beengende Schürze loswerden und sich hinsetzen.

Wieso schwankte die Tür hin und her, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwand? »Nicht schon wieder«, murmelte sie, als der Boden nach oben raste, um sie aufzufangen.

Das beruhigende Piep-piep-piep des EKG-Monitors driftete durch ihr Bewusstsein. Etwas griff nach ihrer Schulter und schüttelte sie. Eine Hand.

»Dr. Riley, aufwachen!« Die Stimme der Frau war warm und leise, enthielt aber so viel Autorität, dass sie die Anweisung befolgen wollte.

Aber warum? Die Herzfrequenz war stabil. Es gab keinen Grund für sie, aufzustehen und sie sich anzuschauen. Sie war so müde, als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen.

Marathon? Nein, sie war auf der Arbeit gewesen. Im Herzkatheterlabor. Warum lag sie jetzt irgendwo im Krankenhaus herum? Jess blinzelte, schloss die Augen dann aber schnell wieder, als gleißendes Licht sie blendete. Doch der kurze Blick war ausreichend, um den Raum als Teil der Notaufnahme zu erkennen. Notaufnahme? Schon wieder? Ist das ein Scherz? Sie versuchte, sich aufzusetzen, um die Umgebung besser zu sehen, aber ein fester Griff hielt sie davon ab.

»Hey, Dr. Riley. Gut, dass Sie wieder da sind. Bleiben Sie noch eine Sekunde liegen, okay?«

Diese Stimme. »Rockerbraut?« Sie öffnete erneut ihre Augen und diesmal war das Licht nicht ganz so unerträglich. Am Bett stand tatsächlich die Assistenzärztin, die bei Ellas Geburt geholfen hatte.

»Hatten wir das nicht schon längst geklärt?« Sie lachte. »Entweder Dr. Rockerbraut oder sogar Dr. Petrell, aber wie wäre es mit Diana? Wir haben uns immerhin schon gegenseitig halb nackt gesehen.«

Jess nickte. Sie würde das niemals laut zugeben, aber Dianas Anwesenheit beruhigte sie. Jess vertraute ihr, obwohl sie einander kaum kannten. »Was ist passiert, Dr. Petrell?«

»An was erinnern Sie sich?« Die Fröhlichkeit war aus Dianas Stimme verschwunden.

Jess dachte einen Moment über die Frage nach. »Ich hatte gerade eine Intervention beendet und mir war schwindelig. Ich schwitzte. Ich nehme an, ich war unter der Bleischürze dehydriert und bin dann in Ohnmacht gefallen.«

»Hm. Vielleicht. Aber Sie sind nicht nur in Ohnmacht gefallen.« Diana rollte einen Hocker von der anderen Seite des Raumes heran und setzte sich, sodass sie auf Augenhöhe waren. Eine feine Falte zwischen ihren Augenbrauen zeigte ihre Sorge.

»Was denn noch?« Hatte sie sich den Kopf angeschlagen? Etwas gebrochen? Aber nichts tat weh, außer einem leichten Ziehen in Brust- und Schultermuskeln, was offensichtlich eine Folge der vielen Stunden unter der schweren Schutzkleidung war.

Diana blickte zum anderen Ende des Raumes. »Madison, gib uns bitte eine Minute.«

Eine Krankenschwester, die Jess bis eben noch nicht bemerkt hatte, verließ mit einem letzten langen Blick auf Jess den Raum. Es war selten, dass ein Arzt zum Patienten im eigenen Krankenhaus wurde.

Jess verzog das Gesicht. In ihrem Fall stimmte das nicht. Sie hatte es geschafft, zweimal innerhalb von vier Wochen auf einer Trage in der Notaufnahme zu landen.

Nachdem Madison die Tür geschlossen hatte, drehte sich Diana wieder zu Jess um. Ihr Blick schien sich in Jess zu bohren, als wollte sie ihre Gedanken lesen. »Ihre Kollegen dachten genauso. Nur ein bisschen Flüssigkeitsmangel und niedriger Blutdruck. Sie haben Ihre Beine hochgehalten, aber als Sie bewusstlos blieben und sie Ihren Puls nicht finden konnten, hatten sie den richtigen Riecher und haben Sie an das EKG angeschlossen.« Diana machte eine Pause, als ob sie auf Jess’ Reaktion wartete.

Jess machte eine Erzählen-Sie-weiter-Geste. »Sagen Sie es einfach direkt. Mit Fachausdrücken, ohne herumzudrucksen.« Sie musste nicht wie ein Patient geschont werden; sie wollte alle Fakten wissen.

»Sie hatten eine VT und Ihre Kollegen haben Sie geschockt. Sie –«

»VT?« Jess war sich nicht sicher, ob sie das richtig verstanden hatte. Vielleicht brauchte sie doch Klartext ohne Fachjargon.

»Ja, eine ventrikuläre Tachykardie. Ich habe selbst den EKG-Ausdruck gesehen. Sie hatten eine Herzfrequenz um hundertachtzig mit breiten QRS-Komplexen und …«

Der Rest von Dianas Erklärung wurde durch das Dröhnen in Jess’ Ohren übertönt. Warum? Sie war immer gesund und noch nie ernsthaft krank gewesen, noch nicht einmal als Kind. Warum sollte sie plötzlich eine gefährliche Herzrhythmusstörung entwickeln? So gefährlich, dass sie geschockt werden musste. Das ergab keinen Sinn. Vielleicht hatten sie sich geirrt. Vielleicht hatten Kayla und Scott den Rhythmus falsch beurteilt. Vielleicht war das Kabel defekt gewesen und hatte zusätzliche Signale übertragen. Vielleicht –

»Dr. Riley?« Diana drückte ihren Unterarm und riss sie damit aus ihren Gedanken.

»Nenn mich Jess.« Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um auf die Hierarchie zu pochen.