19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

1939 entkommt der zwölfjährige Hans mit einem der »Kindertransporte« aus Nazi-Deutschland. Als einer der wenigen Überlebenden seiner Familie ist er fortan auf sich alleine gestellt und lässt seine deutsch-jüdische Herkunft hinter sich. Als Erwachsener baut er sich im ländlichen Wales eine neue Existenz auf und gründet eine Familie. Über seine Vergangenheit spricht er nicht, und für seine Kinder ist es schwer, ihren verschlossenen, oft unnachgiebigen Vater und sein mitunter eigensinniges Verhalten zu verstehen. Erst in hohem Alter stellt Hans sich seiner Vergangenheit und reist mit seinem Sohn Jonathan zurück nach Berlin, zu seinen Wurzeln, entlang der ehemaligen Route des Kindertransports.

Jonathan Lichtenstein erzählt auf drei Zeitebenen vom Leben mit einem Vater, das geprägt war von den Schatten der Vergangenheit – und davon, wie er ihm endlich näherkam. Ein Road Trip mitten hinein ins Trauma des zwanzigsten Jahrhunderts – bewegend und versöhnlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

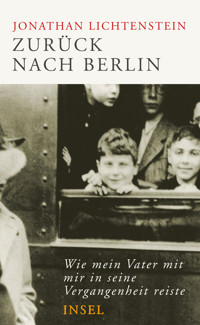

Jonathan Lichtenstein

Zurück nach Berlin

Wie mein Vater mit mir in seine Vergangenheit reiste

Aus dem Englischen von Thomas Brovot

Insel Verlag

Widmung

Für Joe und Freddie und Rosa

Motto

»Kindertransport« war die inoffizielle Bezeichnung für die Rettungsaktion, mit der zwischen 1938 und 1940 unbegleitete Flüchtlingskinder nach Großbritannien gebracht wurden. Etwa 10000 Kinder und Jugendliche machten sich von Deutschland, Polen, Österreich, Holland und der Tschechoslowakei aus auf die Reise. Die meisten kamen aus jüdischen Familien. Eins dieser Kinder, die die Reise allein antraten, war mein Vater, der damals zwölfjährige Hans Lichtenstein.

Übersicht

Cover

Titel

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Widmung

Motto

Inhalt

1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Nachtrag

Danksagung

Fußnoten

Informationen zum Buch

Abbildungsnachweis

Impressum

Hinweise zum eBook

1.1.

Ich rufe an. Er nimmt ab.

Möchtest du fahren?

Ja.

Er verstummt. Lange Pause.

Die Reise könnte dir den Schlaf wiedergeben.

Das bezweifle ich.

Wie ist er?

Wer?

Dein Schlaf.

Erneutes Schweigen.

Muss beunruhigend sein.

Was?

Nicht schlafen zu können.

Das konnte ich noch nie.

Vielleicht macht die Reise deine Alpträume leichter.

Vielleicht macht sie meine Alpträume schwerer.

Aber möchtest du?

Ja.

Also organisiere ich sie, unsere Reise: Datum, Fähre, Tickets, Auto, Strecke, Pässe, Hotel. Später rufe ich wieder an.

Wir machen deine ursprüngliche Fahrt rückwärts.

Rückwärts?

Wir fahren die Strecke andersrum.

Andersrum?

Wir fahren von hier nach Berlin. Dann kommen wir zurück.

Aber ich bin nicht zurückgefahren.

Ich weiß.

Mein Ticket war ein One-Way.

Er lacht.

Ich möchte herausfinden, wo das Geschäft meines Vaters war.

Klar.

Und das Grab meines Vaters.

Ja.

Und der Bahnhof?

Der Bahnhof auch.

Na bitte. Abgemacht. Ich werde mit ihm über die Bürgersteige laufen. Und gemeinsam werden wir die Luft der Stadt atmen, die ihre Vergangenheit in Wellen durch seinen Alltag und in die Ecken des Lebens seiner Kinder schickt, während die Rinnsale ihrer Geschichte in uns einsickern und die Gossen den Regen und den Schmutz ihrer Straßen fortspülen, die zerknüllten Zeitungen, die vergilbten Sterne, die Glasscherben, die Asche, das Grab seines Vaters. Den Bahnhof. Das Geschäft.

1.2

Schon seit Jahren hatte ich mit meinem Vater nach Berlin fahren wollen, um den Weg seiner Flucht auf einem der Kindertransporte nachzuvollziehen. Nur war unsere Beziehung, unbeholfen und distanziert, so fragil, dass sich eine solche Reise eigentlich verbot. Die Vorstellung, Tag und Nacht auf engstem Raum zusammen zu sein, reizte keinen von uns, denn uns beiden war klar, dass es das bisschen an Zuneigung, das erst vor kurzem zwischen uns aufgekeimt war, zunichtemachen konnte. Außerdem wussten wir beide, dass mein Vater auf einer solchen Reise gezwungen wäre, sich einer Reihe dunkler Erinnerungen zu stellen, die er sein Leben lang still für sich behalten hatte. Und genauso wussten wir, dass diese Erinnerungen ihn, wenn wir sie aus dem Dunkel ans Licht holten, in tiefste Verzweiflung stürzen konnten – »eine Verzweiflung«, hatte er mir mehr als einmal gestanden, »von der ich mich vielleicht nicht erhole«.

Trotzdem war er, nun ein alter Mann und nach einer Krankheit, die ihn geschwächt und seinen rastlosen Geist ein wenig zur Ruhe gebracht hatte, einverstanden mit der Fahrt, um sich dem Ereignis zu stellen, das sein Leben beherrscht hatte. Einem Ereignis, das, wie mir erst in letzter Zeit bewusst geworden war, auch mein eigenes Leben beherrschte – mit endlosen, immer wiederkehrenden Phasen eines grüblerischen Bedürfnisses, weit weg von allen Menschen zu sein; mit intensiven und erfüllenden Momenten der Euphorie; mit einer Neigung zu verstörenden Wutanfällen; und mit ungeheurer Produktivität, gefolgt von Monaten des stumpfen Graus und einem Gefühl der Trostlosigkeit, das manchmal so beängstigend war, dass ich nicht länger am Leben bleiben wollte.

Ursprünglich hatten wir den Tag der Rückreise so geplant, dass er auf den Jahrestag fiel, an dem mein Vater aus Berlin losgefahren war, seiner Meinung nach sechs Wochen bevor Großbritannien Deutschland den Krieg erklärte, es war »einer der letzte Kindertransporte aus Berlin«. Wegen seiner Erkrankung im Sommer entschieden wir uns jedoch für den Jahrestag der »Kristallnacht«. Es hatte sich nämlich ein Foto vom Geschäft seines Vaters gefunden, aufgenommen nach dieser Katastrophennacht, in der es zertrümmert und geplündert worden war. Mein Vater wollte herausfinden, wo das Geschäft gestanden hatte, »um zu sehen, was es dort jetzt gibt, wenn überhaupt etwas«. Auch wollte er das Grab seines Vaters auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee besuchen. Er war noch nie am Grab seines Vaters gewesen, nicht einmal als Kind. Man hatte ihn von der Beerdigung ferngehalten, und erst viele Jahre nach Kriegsende erfuhr er, dass sein Vater sich umgebracht hatte.

Ich musste erst achtzehn werden, ehe mein Vater sich dazu durchrang, mir zu sagen, dass es Selbstmord gewesen war. An diesem Tag – wir fuhren zusammen durchs walisische Bergland in Richtung Cefnllys – teilte er es mir mit. Für mich kam die Nachricht aus heiterem Himmel.

Jetzt, wo du achtzehn bist, muss ich dir etwas sagen.

Was denn?

Mein Vater hat Selbstmord begangen.

Selbstmord?

Darüber möchte ich nicht reden.

Wie denn?

Sei still.

Aber …

Sei still, habe ich gesagt.

Und so fuhren wir weiter, er am Steuer, der Motor aufheulend, die Reifen jaulend, seine Aufmerksamkeit auf die Kurven gerichtet, der Wagen in gefährlicher Schräglage, wenn er in sie hineinraste, immer auf der Suche nach der Ideallinie, über Reflektoren titschend, alle vier Reifen kurz davor, die Bodenhaftung zu verlieren, um uns herum die walisischen Berge.

1.3

Cae Hyfrydd war ein dunkles Haus und im Winter voller Eis. Die Fensterscheiben waren morgens an den Innenseiten vom Frost krakeliert und so dünn, dass nachts manchmal seltsame Geräusche hindurchdrangen. Das Haus hatte eine steile geschwungene Treppe und einen Dachboden. Es war unsere neue Doppelhaushälfte an der Pentrosfa, der unbefestigten Straße, die von der Wellington Avenue aus stark anstieg. Die Pentrosfa war anders als alle Straßen, die ich bis dahin kannte, sie war holperig und kraterig und breit. Sie strahlte Geräumigkeit aus, und beim Blick durchs Fenster unseres Wohnzimmers schien die andere Straßenseite weit weg zu sein. Wenn der Sohn der Evans seine metallicgrüne BSA aus der elterlichen Garage gegenüber schob, sich mit seinem ganzen Gewicht auf den seitlichen silbernen Hebel warf und das Motorrad ins Leben kickstartete, war das, als käme er geradewegs aus einem exotischen Land, einer Welt der Bungalows mit Rasen und gestutzten Hecken, weißen Toren und buntverglasten Haustüren – eine Architektur des Beständigen und Verlässlichen.

Die Pentrosfa war eigentlich keine Straße, sondern eine Piste aus knurrigen Buckeln und wütenden Steinen, als hätte man sie in einem Anfall von Böswilligkeit gebaut, um den Fortschritt nicht voranzutreiben, sondern zu behindern. Die Lösung, die mein Vater für diese Abfolge aufgebrochener Flächen fand, war einfach. Jeden Morgen streute er die Asche und die Schlacke aus unserem Kohleherd in ihre trüben Ritzen. Es war ein Ritual. Erst nahm er eine Stahlschaufel und kehrte die Kakerlaken auf, die auf dem schwarzen Schieferboden unserer Küche herumliefen. Dann öffnete er die obere Tür des Kohleherds und warf sie in das dunkelrote Innere. Bevor er sie hineinwarf, versuchten die Kakerlaken verzweifelt, aber ohne einen Laut, den kühlen Stahlschaft der Schaufel hochzukrabbeln, ihre stummen hornigen Beine fuchtelten und verhedderten sich und schlangen sich ineinander und über Kreuz und zuckten wie wild, während sie den Schaft wieder hinunterrutschten und dann noch einmal versuchten, der Flammenglut hinter sich über die Schippe zu entkommen. Aber alles Kämpfen war vergeblich. Die ein oder andere fiel zwar von der Schaufel und flitzte davon, aber für die meisten ging es rückwärts in die Hölle.

Nachdem mein Vater sie verbrannt hatte, warf er noch ein paar Kohlen aus dem Kohleneimer ins Feuer, schloss die Klappe und zog den unteren Kasten heraus. Er war voller Asche von den Kakerlaken und den Kohlen, die den Ofen über Nacht geheizt hatten. Dann trug er die Asche auf die Straße, bekleidet nur mit einem Handtuch, das er sich wie einen Sarong um die Taille wickelte. Die knappe Bekleidung war obligatorisch, egal bei welchem Wetter, und weder Sonne noch Regen hielten ihn davon ab. Nicht selten kam ein Windstoß auf, wenn er gerade ein Loch füllen wollte, und eine feine Aschewolke hüllte ihn in ihre wirbelnden grauweißen Flöckchen, während er, vorgebeugt und konzentriert, die Asche in die Spalten schüttete und sie mit den Händen verteilte. Für den Bruchteil einer Sekunde glich er einem kauernden Gespenst, umweht von der Asche der Kakerlaken und der Kohlen, sie strich ihm über die Haut und drang ihm in die Lunge und sammelte sich um die dünnen dunklen Haare, die in Mustern auf seiner Brust wuchsen.

Wenn Schnee lag, kannte er nichts, um die Hüften das flatternde Handtuch, an den Füßen keine Schuhe. Von der Hintertür aus führte seine Spur durch das unberührte Weiß, jeder Fußabdruck mit dem Umriss seines längeren zweiten Zehs, sodass sich ihre Zeichnung für eine Weile dem Land einschrieb und eine markante Topografie schuf, präsent neben den sich kreuzenden Abdrücken, die die Wege von Amseln, Drosseln und Spatzen verrieten, alle vollkommen klar konturiert und irgendwann bedeckt von dem leise herabfallenden Schnee.

Es dauerte viele Jahre, bis die Straße geglättet war, und so wie er vorankam, wurde die Strecke, die mein Vater zu gehen hatte, immer länger. Angefangen hatte er an der Hintertür, und nach ein paar Jahren hatte er den ersten Abschnitt beim Haus mit Erfolg eingeebnet. Danach musste er weiter hinaus, bis er sich in die Mitte der Pentrosfa vorgearbeitet hatte, wo er sie Stück für Stück wieder aufbaute, Löcher und Ritzen füllte, Unebenheiten ausglich, die Wege bequemer machte. Asche und ihre Wiedergutmachung. Er war gut zu der Straße, und die Straße war, indem sie seine Dienste annahm, gut zu ihm.

1.4

Ich hole ihn zu Hause ab, in Llandrindod, wo der Ithon fließt und nicht weit entfernt der Wye, in diesem Städtchen mit ringsum Hügeln und Felsen und den Weilern Llandegley, Llanyre, Pen-y-Bont und Disserth, wo der Ithon gegenüber der Kirche St Cewydd ein dunkles Becken bildet.

Er hat gepackt und wartet. Er sitzt auf seinem großen knallroten Koffer in der Küche, in einem gebügelten hellgrau karierten Hemd und einer olivgrünen Moleskinhose mit Bügelfalten. Meine Mutter, Beryl, begrüßt mich und liest mir eine Liste mit seinen Tabletten vor, dabei zeigt sie mir verschiedene Schachteln.

Die sind für seine Augen.

Okay.

Die sind für den Stuhlgang.

Gut.

Die sind für den Blutdruck.

Okay.

Die Tabletten für die Augen sind wichtig. Wenn er sie nicht nimmt, kann sich die Netzhaut ablösen.

Wirklich?

Also nicht vergessen.

Bestimmt nicht.

Ich möchte nicht, dass sich seine Netzhaut ablöst.

Das möchte ich auch nicht.

Du vergisst es nicht, ja? Ich meine …

Was?

Ich weiß ja, wie du bist.

Mein Vater trommelt mit den Fingern auf den runden Küchentisch. Meine Schwester Jane ist da. Sie beugt sich zu mir und sagt:

Ich habe versucht, eine Krankenversicherung für ihn abzuschließen, aber die wollten nicht.

Er hat keine Versicherung?

Seine Sachen sind versichert.

Du hast seine Sachen versichert?

Bei seinem Alter hätte es sonst ein Vermögen gekostet. Sie wollten ihn nicht versichern.

Und wenn etwas passiert? Wenn alles zu viel für ihn ist?

Wird schon gutgehen.

Schon gutgehen? Und wenn ich die Tabletten verliere?

Das schaffst du.

Und wenn er stirbt?

Dann musst du ihn eben nach Hause fahren.

Ich glaube nicht, dass ich ihn durch den Zoll bekomme.

Dir wird schon was einfallen.

Jane und mein Vater verlassen die Küche und gehen in den Garten. Meine Mutter hält eine ihrer Teetassen mit glasiertem Blümchenmuster in der Hand. Sie hebt sie aus der Untertasse, hält ihren Kopf leicht schräg und sagt:

Manchmal sieht dein Vater aus wie …

Was?

Wie tot.

Wie tot?

Wie tot.

Im Ernst?

Wenn er einschläft, läuft er manchmal so bläulich an, dann könnte man meinen, er wäre tot.

Denkst du, es geht ihm gut?

Eher nicht.

Denkst du, er sollte die Reise machen?

Eher nicht.

Warum hast du nichts gesagt?

Er will fahren.

Bist du sicher?

Er möchte sehen, ob er das Geschäft seines Vaters findet, auch das Grab.

Mein Vater und ich treten durch die taubengraue Haustür und gehen zum Auto. Er hat keine Krankenversicherung. Manchmal sieht er vielleicht aus wie tot. Er zieht seinen voluminösen, vollversicherten Koffer hinter sich her.

»Mit dem Koffer komme ich allein zurecht, vielen Dank auch«, quittiert er mein Hilfsangebot, und seine Stimme übertönt den Krach der über den Boden schrammenden Kofferräder.

Der Koffer war offenbar eine dieser Anschaffungen, bei denen die Farbe im Geschäft einen angenehmen, heiteren Eindruck macht, aber sobald man ihn über die Straße zieht und in den Wagen hievt, sieht er absurd grell und unverhältnismäßig aus. Es ist der Beginn seiner Reise zurück. Da sollte der Koffer, den er dabeihat, klein und braun sein. Mit einem Stück Kordel um den Griff. Und daran ein weißes Schildchen. Und darauf mit schwarzer Tinte eine Nummer.

Ich gehe zu einer Hecke, hebe fünf Steine auf, drei kleine und zwei etwas größere, und stecke sie mir in die Tasche.

Wenn wir zurückkommen, fahre ich von London allein mit dem Zug nach Hause, vielen Dank auch.

Ja, sicher.

Und von Harwich möchte ich ebenfalls mit dem Zug fahren, zum Bahnhof Liverpool Street.

Kein Problem.

Am liebsten allein.

Wir steigen in den alten Wagen meines Bruders Simon. Großzügigerweise habe ich ihn bekommen. Es ist ein zwölf Jahre alter flaschengrüner Audi Kombi und wie fast alle Sachen meines Bruders ein Oberklassemodell. Der Wagen hat breite bequeme Sitze und eine Klimaanlage. Simon hatte den Motor »chippen« lassen, um die Leistung zu erhöhen, dazu eine spezielle Aufhängung eingebaut, damit der Wagen schneller um die Kurven kommt und »in der Spur bleibt«. Simons Wagen ist mit Abstand das schönste Auto, das ich je hatte, und für die Fahrt nach Berlin ist es ideal.

Ich öffne Google Maps auf meinem Handy und verfolge die Route unserer bevorstehenden Reise, meine Finger schnippen die Karte übers Display. Zuerst die Straße nach Harwich, wo wir die Fähre nehmen, dann über die Nordsee nach Hoek van Holland, dann die Straße nach Norden in Richtung Amsterdam, weiter in gerader Linie nach Deutschland und schließlich immer genau nach Osten bis Berlin. Ich zeige es meinem Vater.

Deine Fahrt, in umgekehrter Richtung.

Ja, genau. In umgekehrter Richtung.

Ich höre, wie ihm der Atem in der Kehle stockt. Das Geräusch seiner inneren Hunde. Sie sind aufgewacht. Haben gewittert, wie angeschlagen ihre Beute ist. Und sie haben lange genug auf diese Reise gewartet, folgen ihm in ihren dunklen Röcken, mit ihren Schwalbenschwänzen und Vatermördern.

Da war eine Blütenglocke.

Wie bitte?

Eine Blütenglocke.

Eine was?

Eine Glocke in Form einer Blüte.

Wo?

Am Bahnhof.

1.5

Als ich noch klein war, sprach mein Vater nie direkt über seine eigene Kindheit, auch über seine deutschen Wurzeln verlor er nie ein Wort. Fast schien es, als wäre er nie ein Kind gewesen. Er sprach nie von seinem Vater oder seiner Mutter, nie von seinen Großvätern und Großmüttern. Er erwähnte keine Freunde, auch nicht, wo er gespielt oder gelebt hatte oder wo er zur Schule gegangen war, und genauso wenig erzählte er irgendwelche Einzelheiten aus seinen prägenden Jahren. Eines Tages, ich war acht Jahre alt, sagte mir schließlich meine Mutter, dass mein Vater wenige Wochen nach seinem zwölften Geburtstag Berlin allein und mit nur einem kleinen Koffer verlassen hatte. Mehr wusste sie selbst nicht – die genaueren Umstände hatte mein Vater nicht einmal ihr erklärt. Sie sagte nur, während ich in meinen Socken auf dem kalten grauen Schieferboden unserer Küche stand: »Darüber spricht er nicht gern.«

Schnipsel aus seiner Vergangenheit schimmerten auf, wenn mal Verwandte von ihm, die ebenfalls aus Deutschland geflohen waren, zu uns nach Wales kamen, aber solche Besuche waren selten und allenfalls Stippvisiten, und auf Fragen bekam ich immer den Satz zu hören: »Das geht dich nichts an.« Ab und zu sickerte unerwartet doch etwas durch. So erinnerte er sich einmal, als meine Mutter gerade einen Biskuitkuchen auftischte, an die Konsistenz des Mohnkuchens seiner Mutter; ein andermal machte er eine Bemerkung darüber, wie seine Mutter es schaffte, alle Teller warm zu halten, wenn sie das Abendessen servierte, während meine Mutter schon ihre liebe Not hatte, das gekochte Essen auf kalten zu verteilen. Eines Tages bekamen wir eine große Kiste mit kaputtem Besteck zugeschickt. Auf den Griffen war eine Gravur, der Buchstabe »L«, es waren die Reste irgendeines Familiensilbers. Die Kiste kam in die Garage, so sehr regte sich mein Vater darüber auf, als Kind verstand ich gar nicht, warum. Auch sonst konnte ich sein Verhalten nicht immer nachvollziehen. Er hasste Volkswagen und verabscheute Mercedes, und wenn er mal ein Exemplar sah – wahrlich ein Ereignis, da es damals in Wales kaum welche auf den Straßen gab –, rief er »Grässliches Auto!«, und dabei spuckte er die Wörter fast aus. Er war strikt dagegen, dass eins seiner Kinder in der Schule Deutsch lernte, ließ keine Bücher über den Zweiten Weltkrieg ins Haus, machte nie eine Bemerkung über Hitler, erwähnte den Holocaust mit keinem Wort und sagte uns immer wieder unmissverständlich, wir sollten »um Menschenmengen einen Bogen machen«.

Die Mutter meines Vaters, meine Großmutter Ruth, hatte den Krieg überlebt, und da die Eltern meiner Mutter beide starben, als ich zwei war, war Ruth die Einzige von meinen Großeltern, die noch lebte. Aber sie wohnte in Ostberlin und durfte nicht »hinter die Mauer«, außerdem ertrug mein Vater sie nicht und telefonierte nur einmal im Jahr mit ihr, im Winter, ich bin ihr überhaupt nur dreimal begegnet, einmal mit dreizehn, als mein Vater mich mitnahm, sie in Ostberlin zu besuchen, und dann noch zweimal in Wales, als sie für einen Besuch meines Vaters die DDR verlassen durfte, da war ich schon über zwanzig. Bei diesen Gelegenheiten war ich ein paar Stunden mit ihr zusammen, wenn auch nie allein. Sie sprach kein Wort mit mir, weil sie kein Englisch konnte und ich kein Deutsch. Damals hatten sich meine Fragen an sie noch nicht herausgeschält, ich wäre also, selbst wenn wir eine gemeinsame Sprache gehabt hätten, gar nicht in der Lage gewesen, ihr sinnvolle Fragen zu stellen.

Die Abwesenheit meiner Großmutter und das Schweigen meines Vaters zu all diesen Dingen war der Grund, weshalb wir als Familie für lange Zeit unbewusst in einer uns fremden, unerklärlichen Welt lebten, die geprägt war von Nichtgesagtem und von unausgesprochenem Verlust.

1.6

Durch den Vorgarten des Cae Hyfrydd führte ein Weg, und da er sich schon auflöste, wurde Mr Bubyage gebeten, einen neuen anzulegen, vom Törchen bis zur Haustür. Mr Bubyage war ein kleiner, rundlicher polnischer Witwer, der uns irgendwann vor Weihnachten immer ein Glas Honig brachte, und wenn es an mir war, die Finger zu strecken, um die cremeweiß-schwarze Haustür zu entriegeln, hielt er mir das Honigglas wortlos hin, mit seiner uralten Farbe leuchtete es im Winterlicht. Während er es mir in die Hand drückte, sagte er etwas, was ich nicht verstand, die Worte waren voller Atem und von einer seltsamen Eindringlichkeit. Und wenn ich den Honig dann nahm und meinem Vater gab, schaute der auf das Glas hinunter und sagte: »Mir wäre es verdammt noch mal lieber, er würde das lassen«, worauf er es in den Schrank stellte.

Die Art und Weise, wie Mr Bubyage den Weg machte, war wunderschön. Zuerst setzte er von der Haustür bis zum Törchen lange Bretter auf den Boden und befestigte sie sorgfältig mit Holzpflöcken, die er in die Erde rammte, so markierte er den Grundriss des Wegs. Das war »die Schalung«, sagte er mir, war »die Form, die der Beton später bekommt. Beton ist die Form zwischen den Innenseiten der Schalbretter.« Sehr viel später, als der Weg fertig und der Beton ausgehärtet war, zog er die Schalbretter ab und zeigte mir die Spuren, die die Maserung des Holzes hinterlassen hatte und die dem Beton jetzt eingeprägt waren: »Das Muster des Holzes, nur spiegelverkehrt.« Seine handwerklichen Fertigkeiten waren beeindruckend, trotzdem war das Ergebnis am Ende so schlicht, wie ein kurzer, schnurgerader Gartenweg aus Beton nur sein kann, tadellos konstruiert, aber in den Grenzen seiner trüben Außenflächen. Mr Bubyage kam immer schon frühmorgens, wenn es noch kalt war, und dann schwang er seine Kelle gleichmäßig über das feuchte Grau, ritzte ein Kreuzmuster, schuf eine leichte Wölbung, damit sich bei Regen keine Pfützen bildeten. Er war fleißig und arbeitete konzentriert, bat nie um eine Tasse Tee, und manchmal sagte er rasch ein paar Worte zu mir, aber die konnte ich nicht verstehen, seine Art der Kommunikation war das Betonieren.

Das Baumaterial für den Weg brachte Mr Bubyage nach und nach auf einem schwarzen Tourenrad. In einem kleinen, an den rostigen geschwungenen Lenker geschnallten Flechtkorb kam der Zement, und das Werkzeug steckte in einer ausgebleichten roten Satteltasche hinten. Der Fahrtwind wirbelte immer etwas Zement aus dem Sack im Korb heraus und bedeckte Mr Bubyage von seinem Filzhut bis zu den geputzten schwarzen Schuhen mit einem feinen Hellgrau, wobei die besondere Trockenheit des Zementstaubs über den Kapillareffekt dafür sorgte, dass der Haut die Oberflächenfeuchtigkeit entzogen wurde. Er sah aus wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, wie etwas Hereingewehtes aus einer anderen Welt, etwas fremd Gewordenes, auf den Schultern der gesammelte Kummer, die Wirkung seiner einsamen hellen Augen noch betont von dem Stumpfen seiner grauen Haut. Er brauchte Wochen für das Anlegen des Wegs, seine Art des Transports war so ineffizient, dass man kaum hinsehen konnte, aber irgendwann war es geschafft, und zur Verblüffung meiner Eltern wollte er trotz der vielen Arbeit keine Bezahlung annehmen.

1.7

Wir lassen das Haus hinter uns und fahren langsam die Cefnllys Lane hinunter. Weiter geht es über die ruhigen Straßen von Wales, die Hecken sind hoch, die nahen Hügel wie Balsam. In Llanelwedd biegen wir links ab und folgen der alten Eisenbahnlinie längs des Wye, umfahren Brecon, durch die Beacons hinauf, sehen den Pen y Fan, wo der SAS seine Leute ausbildet, fahren nach Abergavenny und dann das von Bäumen gesäumte Severn-Tal entlang. Wir kommen an der Klosterruine von Tintern Abbey vorbei, überqueren die alte Severn-Brücke und fahren weiter auf der M4. In Reading halten wir an der Raststätte. Dort sind wir in einer anderen Welt. LCD-Bildschirme, Menschenmengen, gekühlte Lebensmittel. Wir fahren ab auf die M25, im Bogen um London herum bis zur A12, dann nordöstlich, bis wir uns dem flachen Küstenland bei Harwich nähern. Mein Vater sitzt ruhig auf dem Beifahrersitz, Blick nach vorn, Hals gereckt.

Als du vom Schiff gekommen bist, musst du als Erstes diese Landschaft hier gesehen haben.

Vermutlich, ja.

Durchs Zugfenster, auf dem Weg zum Bahnhof London Liverpool Street.

Ja.

Kommst du heute zum ersten Mal wieder hierher?

So ist es.

Erkennst du es wieder?

Eher nicht.

Wir sehen uns den Ort an, wo du zum ersten Mal englischen Boden betreten hast.

Beim Bahnhof? Parkeston Quay?

Wir fahren über die Sträßchen, die sich im nördlichen Essex durch die Dörfer winden. Die Häuser in der Ortsmitte haben Reetdächer, Fachwerk, bleiverglaste Fenster und Mauern aus Flechtwerk und Lehm, gekalkt in matten Rosa- oder Grautönen. Wo die Dörfer sich über ihren historischen Kern hinaus ausdehnen, werden die Häuser anders, sie wenden sich der Straße zu und säumen sie auf beiden Seiten. Es sind Doppelhäuser aus Backstein mit recht flachen Ziegeldächern. Neben den Häusern stehen Garagen mit lackierten Metalltoren. Weiter draußen ändert sich die Architektur noch einmal. Hier sind es Neubauten in kleinen Sackgassen, jedes Haus verkleidet mit weißen Brettern aus Faserholz oder Kunststoff. Die Kunststoffverkleidung ist eine jüngst aufgekommene Mode und eine Nachahmung der Architektur Neuenglands, die ihrerseits auf die langen Holzscheunen in der hiesigen Gegend verweist. Denn von hier stammten einige der allerersten englischen Siedler Amerikas, die Pilgrim Fathers, und ihre Bautechnik und den entsprechenden Jargon nahmen sie mit.

Wir kommen durch Elmstead Market, Little Bentley, vorbei an Horsley Cross und dann auf die Tinker Street, die breite Straße, die sich zu einer zweispurigen Schnellstraße mit Fugen in der Fahrbahndecke verbreitert, schmalen, mit Bitumen verfüllten Lücken im Beton.

Bald sind wir in Harwich. Wir fahren hindurch, vorbei am Ha’penny Pier, der in die Mündung hineinragt, dort, wo die Fischer ihre langen Ruten auswerfen, um Kabeljau zu fangen, dann vorbei an dem Haus, wo Samuel Pepys in seiner Zeit als Parlamentsabgeordneter für Harwich wohnte, vorbei an der Werft, für die Pepys als hoher Beamter der Admiralität zuständig war, dann die King’s Head Street hinunter zu dem Haus, in dem Christopher Jones zur Welt kam und lebte, Kapitän und zu einem Viertel Eigentümer der Mayflower.

Sein Haus ist eines in einer Reihe einfacher Häuser und weiß gestrichen. Wir steigen aus, um zu sehen, was auf einer Tafel an der Wand steht. Während wir lesen, kommt ein korpulenter Mann mit einem kleinen schwarzen Hund an der Leine und Fish and Chips in der Hand auf uns zu. Er bleibt stehen, spricht meinen Vater an, der Hund schnüffelt an seinen Füßen und seinen Waden.

Der Kapitän der Mayflower hat hier gewohnt.

Aha, interessant.

Sehen Sie die Tafel?

Ja.

Da steht’s.

Worauf der Mann und sein Hund weiterziehen. Er ist noch nicht außer Sichtweite, als mein Vater loslegt.

Dass so einer Fish and Chips isst.

Wieso nicht?

Du hast ihn ja gesehen. Er ist übergewichtig.

Was hältst du von dem Haus des Kapitäns der Mayflower?

Runtergekommen.

Die Mayflower wurde in der Nähe von Harwich gebaut.

Ach ja?

Der ursprüngliche Name war Mayflower of Harwich. Als es nach Amerika segelte, kam der größte Teil ihrer Besatzung aus Essex.

Tatsächlich?

Bevor es nach Amerika fuhr, ist es die meiste Zeit zwischen Alicante und Rotherhithe gesegelt und hat spanischen Wein heraufgebracht, das Lieblingsgetränk von James dem Ersten.

Ich dachte, sie ist von Plymouth aus gesegelt.

Dort hat es ein paar Vorräte geladen und sich mit einem anderen Schiff zusammengetan, der Speedwell, das musste dann umkehren. Richtig losgefahren ist es aber von Rotherhithe.

Mein Vater geht zurück zum Auto. Er dreht sich zu mir um.

Von Schiffen, die Namen haben, spricht man als »sie«, nicht als »es«.

Ich weiß.

Warum sagst du dann immer »es«?

Einfach so.

Du hörst nie zu, stimmt’s?

Weiß nicht.

Als hätte ich dir das nicht schon tausendmal gesagt. Und noch was.

Was?

Bevor wir zum Bahnhof gehen.

Ja?

Ich möchte Fish and Chips.

Wir gehen zum Pieseas Chippy in der West Street und bestellen Schellfisch mit Pommes frites. Dann gehen wir wieder die Straße hoch zum Ha’penny Pier, setzen uns auf eine Bank und essen unsere in Papier eingeschlagenen Fish and Chips. Wir schauen über die große Bucht, wo sich die Flüsse Orwell und Stour an ihrer Mündung vereinen. Das Wasser wogt leicht und schimmert. Das Licht schwindet. Ein kühler Wind weht vom Meer herüber. Der Himmel ist noch hell, auch wenn es schon dunkel wird, und die Wolken stehen hoch. Auf der anderen Seite der Bucht, rechts von uns, sehen wir den Hafen Felixstowe, der Schiffe von mehr als vierhundert Meter Länge aufnimmt und wo jährlich vier Millionen Container umgeschlagen werden. Aus dieser Entfernung sehen die Hafenkräne, wenn sie die Container von den Schiffen entladen, wie riesige Amseln aus, die mit ihren Schnäbeln Würmer aus dem Boden ziehen.

Ich deute über das Wasser auf das gegenüberliegende Ufer.

Bartholomew Gosnold hat drüben auf der anderen Seite der Mündung gelebt, in Otley.

Wer?

Bartholomew Gosnold. Er ist mit Walter Raleigh gesegelt, und 1602 hat er zum ersten Mal eine neue Route nach Amerika befahren. Er hat Menschen mitgenommen, um mit ihnen eine neue Siedlung zu gründen.

Tatsächlich?

Sie hat nur einen Monat bestanden, dann sind sie zurückgekommen. Sein Schiff hieß Concord. Es war nur zweiunddreißig Fuß lang.

Zweiunddreißig Fuß?

Ja.

Über den Atlantik?

Und wieder zurück. Christopher Jones hat die Seekarten benutzt, die Gosnold angefertigt hatte. Die Mayflower ist seiner Route gefolgt. Er und Gosnold haben sich wahrscheinlich hier in der Nähe getroffen.

Hier?

Ja.

Hast du auch Ketchup gekriegt?

Ich gebe meinem Vater mehrere Plastiktütchen Ketchup. Er legt seine Pommes frites ab, öffnet die Tütchen eins nach dem anderen und träufelt den Ketchup darüber.

Scheiß Plastikdinger, für nichts gut. Du musst fünf davon aufmachen, bis du eine anständige Portion hast. Warum können die nicht so wie früher eine ordentliche Flasche auf die Theke stellen? Die Welt wird immer verrückter.

Möwen kreisen über uns und halten Ausschau nach heruntergefallenen Fritten.

Als Gosnold zum ersten Mal in die Nähe von Land kam, hat er seine Netze ausgeworfen, und sie waren sofort voller Kabeljau. Deshalb hat er die Halbinsel danach benannt, Cape Cod.

Ach ja?

Und ein paar Tage später ist er auf eine Insel gestoßen, wo überall Weintrauben wuchsen, und er hat sie nach seiner Tochter Martha benannt, die mit zwei Jahren gestorben war, Martha’s Vineyard. Die Tochter liegt in Bury St Edmunds begraben.

Ich will zum Bahnhof.

Wir essen unsere Fish and Chips und fahren das kurze Stück zum Bahnhof Harwich International, früher Parkeston Quay, wo mein Vater seine ersten Schritte auf britischem Boden gemacht hat. Wir gehen gemeinsam in den Bahnhof hinein. Zwar nennt er sich International, ist aber menschenleer. Jede Stunde fahren vier Züge, einer in Richtung London Liverpool Street und einer zurück, dazu zwei Nahverkehrszüge. Es gibt zwei Bahnsteige, die über eine Fußgängerbrücke miteinander verbunden sind. Die Fähre nach Hoek van Holland legt zweimal am Tag ab, und obwohl es eigentlich eine Verbindung zwischen Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich ist, hat der Name des Bahnhofs mit seinem Anspruch auf Internationalität und allem, was das Wort suggeriert, etwas von Angeberei, wenn nicht plumper Täuschung. Wir steigen die alte Treppe hinauf und überqueren die Brücke, um zu Gleis eins zu gelangen, Richtung London.

Ich bin über einen Steg runtergekommen.

Und dann bist du durchs Hafengelände zum Zug gelaufen?

Ja.

Dann hättest du hier auf dem Bahnsteig gestanden, für die Fahrt nach London.

Ja, richtig.

Hier hast du also deine ersten Schritte gemacht. Durch den Bahnhof und dann auf diesen Bahnsteig.

Wir stehen zusammen am Gleis. Ich schaue ihn an. Er macht einen ungerührten Eindruck. Keinerlei Reaktion. Kein bisschen aufgeregt. Offenbar nicht mal sonderlich interessiert. Seine Augen zucken nicht. Wenn er spricht, ist die Stimme klar. Der Atem geht gleichmäßig. Ich halte die Luft an. Mein Kopf deutet zum Boden. Ich spüre, wie sich mein Magen verkrampft. Mir wird schwindlig. Ich frage mich, was da gerade passiert.

Der Bahnsteig ist praktisch noch genauso, wie er bei seiner Ankunft ausgesehen haben muss. Die Platten am Bahnsteigrand sind original, auch die Ziegelsteine des Unterbaus. Als Modernisierungsmaßnahme hat man den Bahnhof mit klobigen Stahlelementen ausgestattet, wahrscheinlich in den 1980ern, der ursprüngliche Ziegelstein ist aber noch deutlich zu sehen, auch die große Uhr. Ich knie mich hin und küsse den Bahnsteig. Als ich aufstehe, klebt körniger Dreck an meinen Lippen. Er schmeckt bitter, und ich brauche eine Weile, bis ich ihn abgewischt habe.

Was in aller Welt machst du da?

Ich bedanke mich bei dem Boden hier, dass er dich gerettet hat.

Der Boden hat mich nicht gerettet. Warum küsst du ihn?

Ich küsse oft den Boden. Warum, frage ich mich selbst. Das habe ich schon immer gemacht, schon als Kind.

Warum machst du so ein Theater um Sachen, die dir nicht passiert sind?

Ich wünschte, ich wüsste es.

Seltsam ist das.

Ich weiß.

Sieh mal, da drüben.

Was?

Da.

Wir gehen auf die Glocke in Blütenform zu.

1.8

Der Widerwille meines Vaters, über seine Vergangenheit zu sprechen, war ein steter Begleiter meiner Kindheit und auch noch danach, als ich schon über zwanzig, dreißig, vierzig war. Wann immer ich wissen wollte, was damals gewesen war, ob in Deutschland oder nach seiner Ankunft in England, weigerte er sich schlicht, mir zu antworten. Dagegen sprach er recht offen über die Jahre, als er in den Zwanzigern war, über seine Zeit beim Special Air Service, als Arzt des SAS während des kommunistischen Aufstands in Malaysia, wo er mit dem Fallschirm über dem Dschungel absprang und sein Name in Depeschen erwähnt wurde.

Besonders stolz war er auf seine Rolle beim Aufbau der ersten Arztpraxis zur Behandlung der Orang Asli, der Ureinwohner Malaysias, zusammen mit seinem Kollegen Dr. Malcolm Bolton. Nachdem er den SAS verlassen hatte, wirkte er bei der Kampagne »Herzen und Köpfe« mit, in deren Rahmen die Orang Asli eine medizinische Versorgung erhielten. Sie war Teil einer Politik, die es den Menschen ermöglichte, aus den entsetzlichen Internierungslagern herauszukommen, in die die britische Regierung sie gesperrt hatte. Seine Zeit in Malaysia (damals Malaya) war auch der Grund, weshalb in unserem Haus in Wales ein Blasrohr an der Wohnzimmerwand hing und ein Köcher mit Giftpfeilen, die wir niemals anfassen durften: Das Gift an den Pfeilen tötet euch!

Ein paarmal erwähnte er seine Arbeit auf der Baustelle für das Festival of Britain, seine Zeit am Trinity College in Cambridge, »wo ich nur mit großem Dusel reingekommen bin«, und auch die Armut während seiner Studienjahre: »Ich habe von Rindfleischextrakt gelebt.«

Mein Vater schaute immer nach vorn, er baute sich sein Leben auf, den Horizont fest im Blick. Er wollte einfach nicht auf die Vergangenheit zurückschauen, auch wenn sie ihn jede Nacht heimsuchte. Als Kinder wurden wir ständig aus dem Schlaf gerissen, wenn er wieder einen seiner Alpträume hatte und schrie. Danach hörten wir ihn durchs Haus laufen und Türen knallen, in den frühen Morgenstunden den Boden fegen, noch vor Tagesanbruch auf dem Treppenabsatz oder vor unseren Zimmern staubsaugen, hörten ihn Möbel abstauben, Wasserhähne aufdrehen und unaufhörlich mit einem Mopp und einem Eimer Wasser den Boden aufwischen, als könnten diese Tätigkeiten seine Dämonen vertreiben.

Seine Kindheit in Deutschland musste ich mir selbst zusammenpuzzeln, aus Andeutungen, abgebrochenen Erzählungen, Bruchstücken seiner Geschichte, die ihm schon mal herausrutschten, und den Erinnerungen anderer. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich in groben Zügen verstand, was er erlebt hatte. Aber wenn ich verstehen wollte, welchen Einfluss seine Kindheit auf meine eigene hatte, musste ich es irgendwann herausfinden. Und ich wollte verstehen, warum ich bei allem versagte, warum ich nichts schaffte, warum ich mich weigerte, mit Menschen zu sprechen, warum ich die Welt oft hasste, warum ich tagelang unter verschwitzten Laken im Bett blieb und einfach nicht aufstehen konnte, warum ich mich stritt und Leute anschrie, ob Fremde oder Freunde, warum ich immer wieder Phasen hatte, in denen ich eine graue und unergründliche Abneigung gegen das Leben empfand, eine permanente Lustlosigkeit, warum ich tagelang keinen Bissen zu mir nahm, warum mich eine innere Stimme über Jahre hinweg in den unerwartetsten Momenten des Alltags hinterrücks überfiel und mir einzureden versuchte, ich wäre besser tot – nicht in naher Zukunft, nicht morgen, sondern jetzt, sofort.

2.1

Im Sommer weckte uns mein Vater manchmal morgens vor Tagesanbruch und fuhr mit uns nach Ynyslas, zu diesem langen, fahlgelben Streifen Sand an der Westküste von Wales. Von Llandrindod bis Ynyslas waren es zwei Stunden mit dem Auto, es ging über bergige Straßen, die man in die Flanken felsübersäter Hänge geschnitten hatte und wo Schilder die Autofahrer vor Steinschlag warnten. Auf der einen Seite der Straße wölbt sich das Land nach oben hin, zu den Gipfeln von Bergen, die die Sonne einfangen, die Abhänge bewachsen mit leuchtendem Farn und windgezausten Krüppeleichen. Über ihnen, jenseits der Baumgrenze, sieht man von Schafen abgegraste Wiesen und Felsen. Auf der anderen Seite der Straße geht es steil hinunter.

Damals waren die Bergstraßen schmal und ohne Leitplanken an den Rändern, und an manchen Stellen sahen wir tief unter uns das Wrack eines Autos, das von der Straße abgekommen und mehr als hundert Meter ins Tal gestürzt war. Dort unten lag es dann und rostete vor sich hin, denn ein Auto, das auf den Grund des Tals gestürzt war, konnte unmöglich geborgen werden. Das Ende der Insassen all dieser Autos war, wie mein Vater fröhlich anmerkte, praktisch garantiert. »So einen Unfall überlebt keiner – arme Schweine«, sagte er, und dabei schauten wir durchs Fenster. Da mein Vater nur einen Fahrstil kannte, nämlich »mit durchgedrücktem Gaspedal«, wie ein Freund von ihm es mal beschrieb, hatte keiner von uns, weder wir Kinder noch unsere Mutter, große Lust, für diese Tour mit ihm ins Auto zu steigen, auch weil er mit den Gefahren auf diesen Bergstraßen auf eine sehr eigene Weise umging, er tat nämlich so, als würde er die Kontrolle über den Wagen verlieren, während er auf eine besonders tückische Kurve zufuhr.

Am Straßenrand war eine weiße Linie, über die man nicht hinausfahren durfte, und genau dorthin lenkte mein Vater den Wagen und dann darüber weg, für eine Sekunde nahm er sogar die Hände vom Lenkrad, als hätte er die drohende Katastrophe nicht bemerkt. Und dann wedelte er mit den Händen vor der Windschutzscheibe und rief »Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ich habe die Kontrolle über den Wagen verloren!«, und wir steuerten direkt auf den Abgrund zu, wo der Tod uns alle erwartete. Im letzten Moment riss er den Wagen herum, hinaus aus der Gefahr und auf den Teil der Straße, wo er hingehörte, und wir Kinder – ich, meine Schwestern Jane und Sarah, meine Brüder Simon und David – kreischten, meine Mutter auf dem Beifahrersitz war außer sich, sie kreischte und brüllte, weil er so leichtsinnig war, manchmal weinte sie auch, und mein Vater hatte seine Freude, er strahlte übers ganze Gesicht, so sehr belustigten ihn unsere Gefühlsausbrüche. Für ihn war es der beste Scherz überhaupt, und die ganze Fahrt machte er ihn immer wieder, all die Jahre, die wir nach Ynyslas fuhren, als hätte die Tatsache, dass er das Leben seiner Familie aufs Spiel setzte, etwas Erfrischendes. Wenn wir endlich zum Strand von Ynyslas kamen, wo sich der Sand kilometerweit erstreckte und der seltene, berauschende Anblick des Meeres für uns Binnenkinder aufgeladen war mit einer beißenden Luft, saß uns die Angst in den Knochen, wir weinten und stritten, von der Autofahrt war uns übel, für meinen Vater waren wir »verdammt anstrengende blöde verwöhnte Bälger«.