Zwangssterilisationen und Patientenmorde – Mainkofen während der NS-Herrschaft. E-Book

Heinz Michael Vilsmeier (D)

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden Menschen vor allem nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen für die "Volksgemeinschaft" bewertet. Menschen mit psychischen Erkrankungen, geistigen Behinderungen oder auch sogenannte Asoziale wurden von nationalsozialistischen Eugenikern als "erbkrank" eingestuft, zwangssterilisiert, in Vernichtungsanstalten vergast, in sogenannten Heil- und Pflegeanstalten zu Tode gespritzt oder zu Tode gehungert. Der ehemalige kaufmännische Direktor des Bezirksklinikums Mainkofen im niederbayerischen Deggendorf beantwortet in einem Interview Fragen dazu, wie in dem von ihm geleiteten Klinikum das nationalsozialistische Mordprogramm umgesetzt wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zwangssterilisationen und Patientenmorde –

Mainkofen während der NS-Herrschaft.

Heinz Michael Vilsmeier

im Gespräch mit

Gerhard Schneider

E-Book

Impressum

HAMCHA art integration

Heinz Michael Vilsmeier

Spiegelbrunn 11

D-84130 Dingolfing

Erste deutschsprachige Ausgabe als E-Book: 2024

© Copyright by Heinz Michael Vilsmeier 2014 und 2024

Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Historische Fotografien, Grafiken, Faksimiles und Diagramme aus Fotoarchiv Gerhard Schneider,mit freundlicher Genehmigung.

https://interview-online.blog

Gerhard Schneider wurde nicht geehrt.

Wir leben in einer Zeit, in der antidemokratische, nationalistische und rassistische Denkweisen wieder auf dem Vormarsch sind. Vieles erinnert an den Siegeszug des Faschismus zwischen den beiden Weltkriegen. Rechtsextremisten vertreten faschistoide Einstellungen ungeniert im öffentlichen Raum. Immer öfter gelingt es ihnen, nationalistische, rassistische und autoritäre Konzepte im öffentlichen Diskurs demokratisch verfasster Staaten zu verankern.

Exemplarisch hierfür ist die Debatte über die Asyl- und Migrationspolitik. – Zentral darin ist der rassistische Kampfbegriff „Großer Austausch“, mit dem die Neue Rechte gegen die Einwanderung von Nichtweißen und vor allem von Muslimen mobilisiert. Das Narrativ vom Great Replacement knüpft in abgewandelter Form an völkischen Reinheitsvorstellungen an, die einst von Nationalsozialisten vertreten wurden.

Demokratische Politiker*innen und Meinungsführer*innen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, den demagogischen Erzählungen der Rechten von einer drohenden Überfremdung nicht entschieden entgegenzutreten, sondern diese durch eine xenophobe Gesetzgebung sogar noch zu übertrumpfen. Der bisherige Kulminationspunkt dieser Politik wurde mit dem „Migrations- und Asylpaket“ der EU erreicht, der weitere Einschränkung des Asylrechts, den Bau von Mauern, Stacheldrahtzäunen und Überwachungsanlagen, die Auf- und Ausrüstung paramilitärisch organisierter Grenzschutzorganisationen, die brachiale Zurückweisung von Flüchtenden und Asylsuchenden an den Außengrenzen, die Ausweitung brutaler Abschiebungen, Deportationen und Internierungen in KZ-ähnlichen Einrichtungen beinhaltet. – Faschisten verkaufen diese Maßnahmen als Bestätigung ihrer völkischen Parolen.

Wie kann es sein, dass nationalistische und völkische Ideologien, die der Nährboden für die humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts in Europa waren, wieder gesellschaftsfähig werden? – Meine These ist, dass Fremdenfeindlichkeit kulturell noch immer tief verankert ist, selbst bei Demokraten, das geht quer durch alle politischen Lager.

Es ist das systematische Verdrängen, Vergessen, Leugnen und Entlassen faschistischer Täter und Täterinnen aus der Verantwortung – nicht nur in Deutschland. Sie konnten untertauchen, weil staatliche Institutionen sie schützten. Zumindest in Deutschland galt das nicht nur für diejenigen, die in der NS-Hierarchie oben standen, sondern auch für die emsigen Überzeugungstäter und -Täterinnen in den Behörden, der Polizei, der Justiz und der Öffentlichkeit, die keineswegs immer nur Mitläufer*innen oder Befehlsempfänger*innen waren. – Das Personal der Heil- und Pflegeanstalten bildete diesbezüglich keine Ausnahme.

Das nachfolgende Gespräch mit dem früheren Krankenhausdirektor des Bezirksklinikums Mainkofen, Gerhard Schneider, der die Spuren der Täter im Arztkittel und der Pfleger und Schwestern aufspürte, die ihre Patienten und Patientinnen zwangssterilisierten und verhungern ließen, gibt Einblick in eine Psychiatrie, die völkische Denkmuster systematisch in die Praxis umsetzte. Sie opferte die Werte der Menschlichkeit einem Kalkül, in dem die Kosten und der Nutzen eines Menschen für die „Volksgemeinschaft“ das entscheidende Kriterium für seinen Wert ist. Ausgehend davon wurde ausschließlich zwischen wertem und unwertem Leben unterschieden und danach gehandelt. Schätzungen gehen davon aus, dass allein im Deutschen Reich um die 300.000 Menschen dem Wahn der völkischen Eugeniker zum Opfer fielen.

Abbildung 1Festsaal der Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen während der Nazi-Herrschaft, Quelle: Fotoarchiv Gerhard Schneider

Nach 1945 wurde die Decke des Vergessens über das Grauen in der Psychiatrie geworfen. Die Täter und Täterinnen verblieben, bis auf wenige Ausnahmen, in ihren Positionen. Sie waren nicht nur weiterhin für Patienten zuständig, die sie vor der Niederlage des sog. Dritten Reichs noch zwangssterilisiert oder ermordet hätten – oft viele Jahre, nicht selten bis zum Lebensende der Kranken in den Anstalten. – Sie waren, und das ist noch folgenreicher, bis in die Mitte der 70er-Jahre für die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses und der Pflege zuständig. So wurde die Psychiatrie in Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich von einem Denken beeinflusst, das zwischen 1933 und 1945 Grundlage für Zwangssterilisationen und Patientenmorde war.

Die skrupellosesten „Koryphäen“ wurden häufig öffentlich geehrt, Straßen wurden nach ihnen benannt, Ehrenbriefe überreicht und Ehrenbürgerschaften verliehen – so auch in den Städten Deggendorf und Plattling, in deren Einzugsbereich die Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen liegt.

Ganz anders ging man mit jenen um, die Licht ins Dunkel bringen wollten. Sie wurden an der Aufklärung gehindert, als Nestbeschmutzer verunglimpft und disziplinarisch unter Druck gesetzt – so geschehen bei dem ärztlichen Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar, Prof. Gerhard Schmidt. Auf einer Website der Kliniken des Bezirks Oberbayern heißt es dazu: „… Gerhard Schmidt wurde nach dem II. Weltkrieg zum Direktor der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar ernannt. Sofort begann Schmidt, die furchtbaren „Euthanasie“-Verbrechen in der Anstalt zu dokumentieren. In der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar waren während der NS-Diktatur etwa 4000 Menschen in Tötungsanstalten deportiert und ermordet worden, systematisch in sogenannten „Hungerhäusern“ zu Tode gehungert oder mit Medikamenten getötet worden, darunter auch 332 Kinder in der sogenannten „Kinderfachabteilung“. […] Es gab nur wenige Menschen, die direkt nach dem II. Weltkrieg den Mut fanden, die Verbrechen aufzuklären und vor allem auch die Öffentlichkeit informieren wollten. Prof. Gerhard Schmidt war einer dieser besonderen und mutigen Menschen. Direkt nach seinem Amtsantritt klärte er auf, er versuchte die Bevölkerung durch ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aufzurütteln. Er ließ die Verbrechen dokumentieren, er ließ die Schicksale der Menschen in den Hungerhäusern dokumentieren und niederschreiben. […] Aber, und dies ist bis heute beschämend und belastend, wurde er durch Intrigen innerhalb des Klinikums und mit Unterstützung des damaligen Politik nach nur einem Jahr entlassen. Er wurde nicht nur entlassen, sondern mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt.“

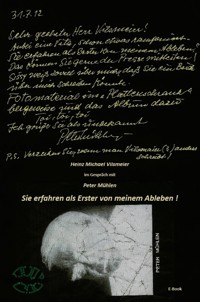

Die Täter ließen Unterlagen, die ihre Verstrickungen in Zwangssterilisationen, in die Tötungen im Rahmen der T4-Aktion und in das Verhungernlassen von Patienten – Männern, Frauen und Kindern – belegten, verschwinden. Sie beseitigten, wo immer es möglich war, die Beweise für ihre Verbrechen. Patientenakten wurden systematisch frisiert oder ganz vernichtet. Im Verwaltungskeller der Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen wurden über Jahre Akten, Patientenunterlagen und belastende Dokumente gefunden und heimlich gesichert, die auf Anweisung der Klinikleitung verbrannt werden sollten.

Abbildung 2Gerhard Schneider mit Patientenunterlagen, die er im Verwaltungskeller fand und vor der geplanten Vernichtung bewahrte.

Als mein Gesprächspartner Gerhard Schneider, der spätere kaufmännische Direktor des Krankenhauses, seinen Dienst als Verwaltungsangestellter antrat, stieß er auf die Aktenberge und erkannte deren Bedeutung für eine mögliche Aufklärung der NS-Verbrechen in Mainkofen. Gerhard Schneider bewahrte viele der Unterlagen vor der Vernichtung. Er nahm sie mit nach Hause, sichtete sie und dokumentierte die darin verborgenen Leidens- und Tätergeschichten. Gerhard Schneider wusste, dass er sich damit auf gefährlich dünnes Eis begab. Erst viele Jahre später, als er in die Position des Krankenhausdirektors aufgerückt war, trat er mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit – und wurde, wie nicht anders zu erwarten, angefeindet und als Nestbeschmutzer beschimpft. Doch Gerhard bewies Zivilcourage und kämpfte darum, den Opfern nationalsozialistischen Rassenwahns in der Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen ein Stück weit ihre Würde zurückzugeben.

Gerhard Schneider ist der Erste, der sich für die dunkle Epoche des heutigen Bezirksklinikums Mainkofen interessierte und darüber aufklären wollte. Es ist sein Verdienst, dass die Opfer am 28. Oktober 2014, dem Jahrestag des ersten T4-Transportes in die Vernichtungsanstalt Hartheim, auf dem Gelände des Bezirksklinikums Mainkofen endlich einen Ort des Gedenkens erhielten. – Anders als die Täter wurde Gerhard Schneider bis heute nicht für sein mutiges Engagement geehrt.

Einst ein Vorzeigeprojekt der Reformpsychiatrie.

HMV: Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für ein Gespräch genommen haben. In der wievielten Generation sind Sie hier im Klinikum Mainkofen tätig?

GERHARD SCHNEIDER: Schon mein Großvater war von 1917 bis 1954 hier im Krankenhaus als Krankenpfleger beschäftigt, eben genau in jener Zeit, mit der ich mich sehr intensiv beschäftige, mit der Zeit des Nationalsozialismus. (...)

HMV: Das heißt, Ihr Großvater war beinahe von den Anfängen des Klinikums an hier tätig?

GERHARD SCHNEIDER: Ja.

HMV: … ich glaube, es war 1914 …

GERHARD SCHNEIDER: … 1911 ist eröffnet worden …

HMV: … und sechs Jahre später hat er hier angefangen.

GERHARD SCHNEIDER: Genau.

HMV: Damals war Mainkofen, das haben Sie mir in einem anderen Gespräch erzählt, ein Reformprojekt. Als solches war es Vorzeigeprojekt im Bereich der Psychiatrie. – Was hat Mainkofen damals ausgezeichnet?

Abbildung 3 Postkarte Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen, 2012Quelle: Website BKH Mainkofen

GERHARD SCHNEIDER: Ja, Mainkofen hatte damals über Deutschland hinaus Modellcharakter. Das Konzept wurde bereits auf der Weltausstellung in Paris als bahnbrechend und revolutionär vorgestellt. Es stellte eine Abkehr von der „Bettbehandlung“ dar, so wie sie in Deggendorf und anderen „Irrenanstalten“ bis dahin praktiziert wurde. „Bettbehandlung“ bedeutet, dass man Patienten einfach im Bett behandelt hat – dabei ist behandeln ein sehr beschönigender Ausdruck. Tatsächlich wurden die Patienten im Bett fixiert und das war die ganze Therapie. Medikamentöse Möglichkeiten gab es nicht. Das heißt, die Patienten sind eigentlich nur verwahrt worden über Jahre und Jahrzehnte.

Das Revolutionäre am Mainkofener Konzept war die aktive Beschäftigungstherapie, dass man die Patienten eben nicht nur im Bett oder in Dauerbädern gehalten hat, sondern dass man sie nach ihren Möglichkeiten aktiv beschäftigte, in der Arbeitstherapie, vor allem natürlich in der Landwirtschaft.

Die Patienten erhielten Zugang zu frischer Luft und zu einer Tätigkeit, die dem Leben wieder einen Sinn geben sollte. Man sollte als Patient wieder eine Beschäftigung haben, sodass man auch das Gefühl bekam, dass man wieder gebraucht wird. Und dieses Konzept ist in Mainkofen verwirklicht worden, insbesondere durch den agrikolen Ansatz.

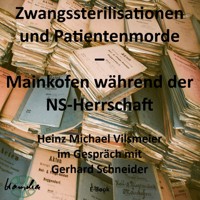

Abbildung 4Bebauungsplan, Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen, 1904Quelle: Fotoarchiv Gerhard Schneider

Mainkofen war vor Beginn ein großes landwirtschaftliches Gut. Auf diesem Gelände befand sich der Leeb-Gutshof, den habe ich als Kind noch gekannt. Das war ein alter großer Gutshof mit Viehhaltung.

Das Mainkofener Konzept basierte nicht mehr auf einem gefängnisartigen Korridorsystem. Die Patienten wurden in lauter kleinen Landhäuser untergebracht, wo man, in Anführungszeichen, in kleinen Gruppen zusammenlebte, wo man auch schon nach Diagnosen differenzierte und wo man nicht mehr die ruhigen mit den unruhigen Kranken zusammensperrte. In den einzelnen Gebäuden hat man nach Diagnosen differenziert, auch natürlich getrennt nach Männern und Frauen. Die Trennung nach Geschlechtern in der Psychiatrie wurde ja noch bis in die 80er-Jahre hinein angewandt.

Abbildung 5Arbeitstherapie um 1930, Patientinnen der Heil- und Pflegeanstalt MainkofenQuelle: Website BKH Mainkofen

Und der zweite Ansatz war totale Selbstversorgen. In Mainkofen gab es neben einer großen Landwirtschaft auch eine Gärtnerei, eine Metzgerei, Bäckerei usw. Das heißt, die gesamte Nahrungsversorgen sollte das Krankenhaus selbst erwirtschaften, natürlich mit Beschäftigten aber vor allem auch mit Einsatz der Patienten.

Abbildung 6 Arbeitstherapie um 1930, Patienten der Heil- und Pflegeanstalt MainkofenQuelle: Website BKH Mainkofen

HMV: Wer war der Ideengeber für dieses damals sicherlich fortschrittliche Modell?

GERHARD SCHNEIDER: Um die Jahrhundertwende gab es den großen reformpsychiatrischen Ansatz nach Simon, der aus Erlangen kam. Mit der Familienpflege beinhaltete dieser Ansatz auch die ersten Versuche, eine ambulante Behandlung einzuführen. – Warum sollte man Patienten das ganze Leben stationär irgendwo einsperren? Warum sollte man Patienten nicht in Familien geben, also in Familien nach außen, um sie dann dort ambulant vom Krankenhaus aus zu betreuen? Daraus ergab sich der nächste Schritt, dass nämlich viele Patienten, die früher wahrscheinlich jahrzehntelang stationär im Krankenhaus gewesen wären, zu Bauern, zu Firmen, zu Handwerkern nach draußen in die Familienpflege gegeben wurden, dort in den Familien lebten und von Mainkofener Pflegern ambulant betreut wurden. Das war um Neunzehnhundert revolutionär! Solche Ansätze entdeckt man heute erst wieder neu, die letzten Jahre, nach dem Prinzip „ambulant vor stationär“ – vor allem in der Psychiatrie.

HMV: Wurden damals die Mitarbeiter des Klinikums speziell für diesen Reformansatz geschult?

GERHARD SCHNEIDER: Man darf sich das natürlich nicht so vorstellen wie heute, dass man 90 oder 95 Prozent Fachkraftquote hat. Erstens gab es damals noch keine einheitliche Krankenpflegeausbildung. Das heißt, diese sogenannten Krankenpfleger hießen damals nicht einmal Pfleger, sondern Wärter. Daran erkennt man schon, dass der Schwerpunkt eben nicht auf Therapie und Pflege lag, sondern auf Verwahrung und Beaufsichtigung.

Die sogenannten Krankenpfleger sind in hausinternen Schulen fortgebildet worden. Erst in den 30er-Jahren gab es dann eine richtige Krankenpflegeausbildung, die aber damals nur ein Jahr dauerte. – Also das Pflegepersonal bestand zu 90 Prozent aus Handwerkern, das heißt aus den verschiedenen Berufen, vom Schumacher bis zum Metzger, vom Eisenbahner bis zum Maurer und diese sind hausintern qualifiziert worden. In Mainkofen haben diese Leute ab den 30er-Jahren eine einjährige Krankenpflegeausbildung absolviert – die Qualifikation kann man natürlich nicht vergleichen mit der Professionalität der jetzigen Ausbildung.

HMV: Man ist also nicht hergegangen und hat Pflegepersonal aus der „Irrenanstalt“ Deggendorf nach Mainkofen geholt?

GERHARD SCHNEIDER: Ja und nein! … Da müssen wir die Geschichte näher betrachten. Von 1911 bis 1934 bestanden beide Einrichtungen. Von da an war der Name in Deggendorf nicht mehr „Kreisirrenanstalt“ sondern „Erste niederbayerische Heil- und Pflegeanstalt“ und Mainkofen firmierte auch im Briefkopf als „Zweite niederbayerische Heil- und Pflegeanstalt“. – Der Unterschied war, dass durch die moderne Psychiatrie in Mainkofen Deggendorf zu einer reinen Verwahranstalt verkommen ist. Der Grund ist, weil alle Aufnahmen von Patienten, die als „noch heilbar“ eingestuft wurden, nach Mainkofen kamen, wo man entsprechende medizinische Erfolge nachweisen konnte, weil ein wesentlich größerer Anteil von Patienten entlassen werden konnte.

Abbildung 7 „Erste niederbayerische Heil- und Pflegeanstalt“, vormals "Kreisirrenanstalt" in DeggendorfQuelle: Fotoarchiv Gerhard Schneider