9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gelsenecke

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

War man im Kreis der befreundeten Familien "von Dannenburg" im deutschen Reich und "McKenzie in Amerika des Glaubens, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, wird gleich zu Beginn des neuen Jahres ersichtlich, welcher Irrtum diese Hoffnung war. Private und berufliche Rückschläge erscheinen jedoch noch irgendwie erträglich, schlimmer wirkt sich das Wirken von Familienangehörigen aus. Amanda McKenzie spielt mit jedem "Katz und Maus", noch extremer fällt Walter von Dannenburg auf: Ottos Bruder scheint der Teufel in Person zu sein. Doch wie den Familien, bleiben auch ihm nur noch drei Schritte bis zum Tor der Hölle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Über den Autor

Zur Person:

Mitwirkende im Buch

Januar

Hitlerjugend

Februar

Olympische Winterspiele

März

Besetzung Rheinland

April

Engländerunglück

Mai

Freimaurer

Juni

Erlass und Sieg

Juli

Juliabkommen

August

Die Spiele, der Star, die Gedenkschrift

September

Vorbereitung Mobilmachung

Oktober

Hermann Wilhelm Göring

November

Hitlers Anfang und Ende

Dezember

Die Prohibition

Hinweise

Impressum

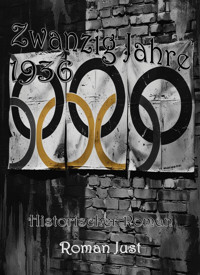

Zwanzig Jahre

1936

Historischer Roman

Band 4

Über den Autor

Roman Just ist in der Welt der Literatur in verschiedenen Genres unterwegs. Mit den Thrillern der "Tatort-Boston-Reihe" hat er den Einstieg in die Literaturwelt begonnen, sie dann mit den "Gelsenkrimis" fortgesetzt. Neben den Thrillern und Krimis arbeitet er an einer mehrteiligen Dystopie und einer historischen Familiensaga, hinzu kommen Ausflüge in andere Genres.

Der Autor und bekennender Selfpublisher ist Jahrgang 1961, lebt in Gelsenkirchen, leidet mit dem vor Ort ansässigen Fußballclub seit 1971 zu allen Zeiten mit, spielt außerdem gerne mit Mitmenschen Schach und beschäftigt sich leider nur noch gelegentlich mit der Astronomie.

Der Selfpublisher betreibt auf seiner Homepage zu allen seinen veröffentlichten Titeln Leserunden, außerdem bietet er einen Leserkreis, an dem ebenfalls aktiv teilgenommen werden kann.

Mehr über den Autor und seine Titel gibt es hier:

https://www.gelsenkrimi.de

https://www.gelsenkrimi.de/ueber-mich

https://www.gelsenkrimi.de/leserkreis

https://www.gelsenkrimi.de/gelsenshop

Zur Person:

Sternzeichen: Jungfrau

Gewicht: Im Moment viel zu viel

Erlernter Beruf: Kellner

Derzeit tätig als: Autor/Selfpublisher

Charaktereigenschaften: Impulsiv/Hilfsbereit

Laster: Nie zufrieden mit einem Ergebnis

Vorteil: Meistens sehr geduldig

Er mag: Klare Aussagen

Er mag nicht: Gier und Neid

Er kann nicht: Den Mund halten

Er kann: Zuhören

Er verachtet: Tyrannen und selbstverliebte Subjekte

Er liebt: Das Leben

Er will: Ziele erreichen

Er will nicht: Unterordnen

Er steht für: Menschlichkeit

Er verurteilt: Hass, Mobbing, Eitelkeit

Er denkt: Auch Einfaches ist nicht einfach zu erledigen

Er meint: Die Achtung und der Respekt vor der Würde eines Menschen werden durch das Gendern nicht gestärkt.

Mitwirkende im Buch

Familie von Dannenburg:

Hermine von Dannenburg, Mutter

Otto von Dannenburg, Sohn

Walter von Dannenburg, Sohn

Hildegard, Ottos Frau,

Luise, Walters Frau, geborene Fahrenbrecht,

Peter von Dannenburg, Ottos und Hildegards Sohn

Rudolf, neugeborenes Kind von Hildegard und Walter

Familie McKenzie:John James McKenzie, Rancher

Patricia, seine Frau

Amanda und Susan, deren Töchter

Peter Dannenberg ist Peter von Dannenburg

Maureen Bell, Schwester von Patricia

Familie Rothenbaum:

Gottlieb Rothenbaum, Schneider

Maria, seine Frau

Jakob und Sarah, deren Kinder,

Judith, Jakobs Frau,

Zum Teil Haupt- und Nebendarsteller

Paul Bruchthaler, seine Familie, Verwalter auf Ottos Gut

Henry Chester, Rechtsanwalt, Privatdetektiv

Charles Chester, Henrys Bruder und Ehemann Amandas

Miranda, ehemalige Chefsekretärin bei Chester & Chester

Emily, ehemalige Zimmerfreundin Amandas an der Uni

Hans Speck, ältester Sohn der verstorbenen Eheleute Speck

Nelson Durringham, undurchsichtiger Freund Amandas

Aaron Bechtel, Rechtsanwalt

Familie Wiemers, ehemals Freunde der von Dannenburgs

Familie Müller, ehemals Freunde der von Dannenburgs

Ehepaar Martha und Helmut Grosch

Rose, neue Haushaltshilfe der McKenzies

Doktor Winkelmann, Arzt in Greifswald

Historische Figuren:

Adolf Hitler, Reichskanzler,

Rudolf Heß, Vizekanzler

Theodor Eicke, Kommandant KZ Dachau und mehr

General Freiherr Karl von Plettenberg, Freund Ottos

Hermann Göring

Igor Iwanowitsch Sikorski, Flugzeugkonstrukteur

Paul Joseph Goebbels

Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Franz Reinhold Schwede, Gauleiter Pommern

u. v. m.

Information zu historischen Figuren:

Alle in dem Buch beschriebenen Werdegänge und Handlungen der Personen sind nachweislich belegt. Davon ausgeschlossen sind die Begegnungen mit den fiktiven Romanfiguren.

Januar

D

as neue Jahr begann mit einem Erlass: Eine Beamtenlaufbahn einschlagen konnten fortan nur noch Mitglieder der Hitlerjugend. Diese Nachricht schränkte erneut die Freiheit der Menschen ein, diesmal in beruflichen Perspektiven. Eindeutig an der Botschaft: "Wer nicht für den Führer ist, dem wird ein normales schwer, schwerer, letztlich ein Leben unmöglich gemacht."

Es schien als ob der Jahreswechsel der Gegenwart hinterherhinkte. Die Ereignisse im Dezember 1935 wirkten sich auf das neue Jahr aus, Es geschah mitunter auf eine Art, die den Betroffenen suggerierte, man wäre im alten Jahr hängen geblieben. Doch es bedeutete nicht, dass alles schwarz gesehen werden musste, nein, es gab auch Augenblicke der Freude und des Glücks. In manchen Momenten, falls hellseherische Fähigkeiten vorhanden gewesen wären, hätte niemand geglaubt, dass sich das Deutsche Reich auf dem Weg befand, die Welt ins Chaos zu stürzen.

1936 sollte ein Jahr werden, in dem Schritte vollzogen wurden, die den Gang ins Verderben endgültig einläuteten. Es betraf nicht allein die Machenschaften des Nationalsozialismus, sondern ebenso die Intrigen, die von Leuten angezettelt worden waren, welche keine Skrupel besaßen.

Ω

Gestüt von Dannenburg, Pommern

I

n Pommern war es bitterkalt. Wie so oft gab der Wind aus Norden den Ton an, wehte über die Ostsee und brachte Temperaturen mit, die alles und jeden erstarren ließen. Gewohnt waren die Menschen auch daran, dass Eis und Glätte die Landschaft prägten, es an den Festtagen im alten Jahr an Schnee mangelte, die weiße Pracht so oder so eine Seltenheit blieb.

Otto von Dannenburg, seine Frau Hildegard, auch seine Mutter Hermine, hatten es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Im offenen Kamin loderte ein gemütliches Feuer, das den Raum mit einer wohltuenden Wärme füllte. Ab und zu erklang das Knacken eines Holzscheits, wodurch die Atmosphäre noch angenehmer wurde. Eigentlich hätten die Familienmitglieder einen riesigen Erfolg der von Otto gegründeten Schneiderei feiern können, doch danach war niemandem zumute. Zwar herrschte keine abgrundtief deprimierte Stimmung, eher eine gedrückte, die zudem traurige Nuancen beinhaltete. Es waren die Umstände, die das Knallen eines Sektkorkens verhinderten.

Der Pferdezüchter verstand seine Mutter, sie konnte nicht anders fühlen, machte sich Sorgen um Ottos Bruder, der immer noch im Krankenhaus lag. Ihn selbst hingegen hatte ein schlechtes Gewissen ereilt, als sie auf Walter zu sprechen kam. Er war nämlich unfähig für Walter Mitleid zu empfinden, vertrat die Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand seinen Blutsverwandten auflauern und ihn verständlicherweise verprügeln würde. Diese Ansicht seiner Mutter gegenüber zu äußern unterließ Otto, eine Spitze in seiner zur Beruhigung gedachten Aussage konnte er sich dennoch nicht verbeißen. »Mutter, irgendwann musste es passieren, nach dem was sich Walter alles geleistet hat. Ich finde, er hatte unverschämtes Glück, dass er nicht erschlagen wurde. Er ist aus dem Koma aufgewacht, wird demnächst aus dem Spital entlassen, bleibende Schäden sind nicht zu befürchten. Wenn du mich fragst, hat er das bekommen, was wir all die Jahre während seines Heranwachsens versäumt haben.«

»Otto! Er ist wie er ist, trotzdem sprichst du nach wie vor von deinem Bruder«, ermahnte Hermine ihren älteren Sohn.

»Entschuldige Mutter, er ist unser Fleisch und Blut, aber ich kann keine brüderlichen Gefühle für ihn entwickeln. Er hat unsere besten Freunde um ihr Hab und Gut gebracht, er hat sie beleidigt und beschimpft. Nur Gott und Walter selbst wissen, was er noch alles angestellt hat.«

»Falsch«, warf Hildegard ein. »Der Allmächtige und Walter verfügen vielleicht über einen Mitwisser namens Luise. Alle seine Schandtaten wird er seiner Gemahlin nicht verheimlicht haben, es gehen ja auch Gerüchte um, dass er für das Verschwinden seiner Sekretärin verantwortlich ist.«

»Richtig«, stimmte Otto zu. »Nach dem Überfall auf Luises Eltern und deren Ermordung brodelte die Gerüchteküche ebenfalls. Aber lassen wir das, wollen wir uns den Abend verderben und weiter über Walter diskutieren?«

Hermine, die in ihrem Rollstuhl am Wohnzimmertisch saß, schüttelte den Kopf. »Nein, dennoch ist er mein Kind. Wärst du er, würde ich mich genauso um dich sorgen.« Der Gutsbesitzer nickte verständnisvoll, nahm einen Zug an seiner Pfeife, blies den rauch der Decke entgegen. Er wollte ein anderes Thema ansprechen, nur ergriff seine Mutter erneut das Wort. »Es ist nicht zu glauben wie die Zeit vergeht. Jetzt liegen drei Weihnachten und Silvester ohne Peter hinter uns«, brachte sie einen weiteren Kummer hervor.

»Wäre er hier, wie würde es ihm gehen?«, stellte Otto eine Frage, die er sogleich selbst beantwortete. »Wahrscheinlich hätte ihn sein Onkel inzwischen infiltriert, mit der brauen Kacke zumindest teilweise angesteckt. Die Folge wären Gespräche über unsere Parteizugehörigkeit, über Hitler und Konsorten. Überhaupt: Peter würde ein ehemaliges Mitglied der Hitlerjugend sein, vielleicht sogar noch ein aktives. Ja, wir alle vermissen ihn, aber Peter in Sicherheit zu wissen ist ein sehr großer Trost. Übrigens entwickelt er sich zu einem prächtigen jungen Mann wie Ihr im letzten Brief von John James lesen konntet, wir dürfen also mächtig stolz auf ihn sein.«

»Das sind wir, außerdem auch auf dich«, sagte Hildegard.

»Ja, dem kann ich nur zustimmen«, schloss sich Hermine der Aussage an, legte den Stoff und die Nähnadel aus ihren Händen. »Ich hätte nie gedacht, wie weit du es mit dem Anwesen bringen wirst. Wenn ich zurückdenke, wie unser Hof einst aussah, was aus ihm trotz der vielen Rückschläge geworden ist, du darfst dir wirklich auf die Schulter klopfen, mein Sohn.«

Otto von Dannenburg kam nicht zu Wort, denn seine Gattin setzte die Lobrede fort. »Nicht zu vergessen, wie du dich für Gottlieb und Maria eingesetzt hast, welches Entgegenkommen du für Paul und all die anderen aufzubringen imstande warst, dir gebührt unser aller Hochachtung. Zu all dem kommt jetzt auch noch der erfolgreiche Abschluss mit dem australischen Reiterverband. Sagenhaft!«

Wieder wurde der Pferdezüchter daran gehindert etwas zu erwidern, da Hermine erneut loslegte. »Ja, wirklich sagenhaft. Wer hätte je gedacht, dass dieser ehemalige landwirtschaftliche Betrieb zu einem Pferdegestüt wird, noch dazu mit einer Schneiderei für Reiterkleidung. Ich jedenfalls nicht. Es kommt mir fast wie ein Märchen vor, wir hier in Pommern, vor den Toren Greifswalds, liefern Kleidung nach Australien.«

Hildegard löste ihre Schwiegermutter ab. »Um ehrlich zu sein, war ich in Hinsicht auf die Schneiderei skeptisch, obwohl mit Gottlieb und Maria zwei Fachkräfte mitwirken. Ich hätte nie geglaubt, dass der Auftrag aus Australien so reibungslos klappt. Du hast pünktlich geliefert, sämtliche Zusagen eingehalten.«

»Jetzt ist es gut«, warf Otto ein. »Vielen Dank für eure Lobeshymnen, nur dürft ihr niemals eines außer Acht lassen. Das Geschäft in Australien hat Hans Speck eingefädelt, wofür wir ihm sehr dankbar sein sollten. Im Übrigen, ohne die Rothenbaums, Paul und seine Leute, würden wir nach wie vor in einem Sumpf voller Probleme stecken. Nicht zu vergessen das Darlehen von John James und seine Beteiligung an der Schneiderei, hätte er uns finanziell nicht unter die Arme gegriffen, wer weiß, wo wir heute stünden. Ich bin Paul und all den anderen unendlich dankbar. Wenn etwas sagenhaft ist, dann betrifft es die Leistung dieser Männer und ihren Frauen in den letzten Monaten. Sie haben wie unermüdliche Ackergäule geschuftet, waren sich für keine Arbeit zu schade, sahen nie auf die Uhr und opferten so manches Wochenende. So eine Bereitschaft lässt sich durch kein Geld auf der Welt bezahlen, wir stehen in der Schuld dieser Leute.« Otto hob die Hand, da Hermine etwas einwenden wollte, lächelte seine Mutter an, sagte: »Ich habe lange überlegt wie ich unsere Dankbarkeit zeigen könnte, diesbezüglich eine Entscheidung getroffen.«

»Jetzt bin ich gespannt«, meinte Hildegard.

»Ich erst«, gab Hermine von sich.

»Meine Lieben, da wir uns in der glücklichen Lage befinden ein wenig protzen zu können, wurden meinerseits ohne eure Zustimmung Investitionen getätigt. Für alle Arbeiter und deren Familien auf diesem Anwesen sind über einen Mittelsmann Sparbücher in der Schweiz angelegt worden, das ist nur fair.

»Kannst du dem Vermittler trauen?«, fragte Hildegard.

»Hundertprozentig. Er ist Rechtsanwalt, besitzt eine Kanzlei in Rostock, heißt Aaron Bechtel. Kennengelernt habe ich ihn durch Hans Speck.«

»Ich finde es eine großartige Sache«, bewertete Hermine das Gehörte.

»Ja, ich auch«, stimmte Hildegard zu, aber sie kannte ihren Gatten zu gut um nicht zu erkennen, dass da noch etwas im Busch war. »Was verheimlichst du uns noch?«

»Liebes, Mutter! Ich habe einen Omnibus gekauft, wir und alle auf dem Gut die wollen, werden die Olympischen Winter- und Sommerspiele besuchen.«

»Das ist nicht dein ernst?«, wusste Hildegard nicht, was sie von der Aussage halten sollte.

»Und ob, wir fahren im Februar nach Garmisch-Partenkirchen, werden alle teilnehmenden Sportler anfeuern«, erwiderte Otto mit einer sichtbaren Vorfreude.

»Wird sicher etwas hermachen, wo ich im Rollstuhl sitze«, kommentierte Hermine Ottos Absicht.

»Mutter, du fährst mit, ein Widerspruch wird nicht geduldet. Wir werden nicht nur Wettkämpfe bestaunen, sondern auch Ausflüge unternehmen, bei diesen Gelegenheiten lernt Ihr auch Aaron Bechtel kennen. Er besorgt die Karten, wir und die Teilnehmenden machen Touren nach Mittenwald, Innsbruck, vielleicht geht es auf und wir können ein paar Schlösser wie Neuschwanstein bewundern. Was sagt Ihr?«

»Du bist verrückt«, erwiderte Hermine kopfschüttelnd, aber lächelnd.

Hildegard hingegen schien von Ottos Erwartung angesteckt worden zu sein »Es hört sich fantastisch an«, entgegnete sie, ergänzte fragend: »Weißt du, worauf ich mich am meisten freue?« Otto zuckte mit den Schultern. »Auf einen echten Winter mit viel Schnee.«

Am 20. Januar starb der Vater von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der den Vornamen Alfred trug. Otto ließ es sich nicht nehmen, bei der Beisetzung in Lautlingen anwesend zu sein.

Ω

Ranch McKenzie, Massachusetts

W

eihnachten und Silvester waren vorbei, die Stimmung auf der Ranch während dieser Tage allerdings gedrückt. Der plötzliche Tod der langjährigen Haushaltshilfe, Sally, bedrückte alle, die auf dem Anwesen lebten und arbeiteten. John James hatte dafür gesorgt, dass sie auf ihrem Lieblingsplatz auf der Ranch bestattet wurde, die Trauerfeier sorgte für Tränen und feuchte Augen. Sally war äußerst beliebt gewesen, insbesondere für Susan stellte sie eine Ersatztante, dar bei der sie sich aussprechen konnte. Dazu musste man wissen, dass Susan, die im letzten Monat des vergangenen Jahres achtzehn Jahre jung geworden war, ihre Tante, Maureen, überhaupt nicht leiden konnte. Die Gründe für die offen an den Tag gelegte Abneigung gegenüber der Schwester ihrer Mutter ließen sich nicht erklären, es war eben so, schließlich besaßen Ab- und Zuneigung ihren eigenen Willen.

Wegen der Gegebenheiten stand fest, dass die neue Haushalshilfe namens Rose ein schweres Erbe antreten sollte, in Fußstapfen trat, die ihr viel Kraft und Geduld abverlangen würden. Abgesehen davon fühlte sich Rose herzlich willkommen geheißen, spürte sofort, dass sich an ihrer dunklen Hautfarbe niemand störte, ihr auch sonst keine Vorurteile oder Erwartungen entgegenschlugen. Bereits bei ihrer Ankunft zeigte sich, aus welchem Holz Rose geschnitzt war. Ihr Humor steckte an, ihre Güte machte verlegen, manchmal sogar nachdenklich. Die Lücke, die Sally hinterließ blieb zwar, da Rose auch nicht die Absicht hegte, sie nachzuahmen oder in irgendeiner Form zu ersetzen. Stattdessen zog sie ihr Ding durch, gab sich wie sie war, eroberte schon am ersten Arbeitstag die Herzen der Menschen, die ihr begegneten. Dazu gehörte auch Peter Dannenberg, der seine Semesterferien an der Seite von Susan genoss.

Der Anbau am Wohnhaus der Ranch war inzwischen fertiggestellt, beinhaltete für Susan und Peter einen großzügigen Wohnbereich, mit allen Räumen, welche ein Zusammenleben ohne Abhängigkeit ermöglichte. Bad, Küche, zudem einige leere Zimmer, für die noch eine Verwendung gefunden oder geboren werden musste, es fehlte an nichts, womit sowohl die beiden als auch das Rancher-Ehepaar unter sich sein konnten.

Inzwischen hatte Peter über die Hälfte seines Studiums hinter sich gebracht, länger als vier Jahre wollte er nicht auf der Schulbank sitzen. Nach dieser Zeit würde er die Abschlüsse in der Hand halten, die ihm wichtig waren, doch zugleich mittlerweile an Bedeutung verloren hatten. Sicher, in Amerika stand ihm praktisch die Welt offen, nur wusste er nicht, ob er diese Ebene betreten mochte. Die Ranch, die Uni, vor allem Susan waren schuld daran, dass er nun ein anderes Weltbild besaß. Die Weite des Landes, John James und Patricia, im Vergleich dazu lebten seine Eltern auf einem kleinen Bauernhof, zudem in einer Epoche, die ihm aus der Entfernung immer fremder wurde. Natürlich vermisste Peter seine Mutter, die Oma und seinen Vater, wenn er dazu fähig wäre, hätte er sie auf der Stelle zu sich geholt. Leider fehlte ihm dazu eine überirdische Überzeugungskraft. Egal, wie sehr er betteln, bitten und knieend zu überreden versuchen würde, niemals käme er in die Lage, seine Oma und seinen Vater zu überzeugen. Bei seiner Mutter konnte er sich vorstellen, dass sie imstande wäre, dem Deutschen Reich den Rücken zuzudrehen, allerdings nicht ohne ihren Mann und die Schwiegermutter. Es lag somit alles an den beiden, nur war klar, aus vielerlei Gründen sahen sich Otto und seine Mutter gezwungen zu bleiben.

»Woran denkst du?«, riss Susan ihren Verlobten aus den oft wiederkehrenden Gedanken.

Peter blickte sich um, der für Susan und ihn von John James und Patricia errichtete Wohnbereich faszinierte ihn immer wieder, schließlich vollführte er die Geste, die er sich kurz zuvor in Bezug auf seine Familie im Deutschen Reich vorgestellt hatte. Zunächst nahm er Susans Hand in die seine, zog sie aus dem Sessel. Als sie vor ihm stand, ihn fragend anlächelte, ging er vor ihr auf die Knie. »Susan, nicht heute, morgen, aber spätestens übermorgen, damit meine ich deinen einundzwanzigsten Geburtstag in drei Jahren, würdest du dann meine Frau werden?«

»Das käme dir gelegen«, entgegnete Susan gespielt vorwurfsvoll, begab sich ebenfalls auf die Knie. »Peter, ich will dich heiraten, nicht erst in drei oder vier Jahren, sondern in deinen nächsten Semesterferien. Mam und Dad wissen Bescheid, sie sind einverstanden, wenn du ja sagst.«

Die zwei nach wie vor frisch Verliebten fielen sich überglücklich in die Arme, nicht Susan bekam feuchte Augen, sondern ihr künftiger Mann. Ob es nur am Moment des Glücks lag oder an der Gewissheit, ohne die Anwesenheit seiner Familienangehörigen aus dem Deutschen Reich eine Ehe einzugehen, blieb Peters Geheimnis. Er und Susan rannten ins Hauptwohnhaus der Ranch, teilten John James und Patricia ihren Entschluss mit, im kommenden August den Bund der Ehe schließen zu wollen, woraufhin mehr Sektkorken knallten als zum Jahreswechsel und an Susans Geburtstag im Dezember.

Mittendrin zog John James Peter mit und begab sich in seiner Begleitung für ein paar Minuten vor das Haus. Auch er war Pfeifenraucher, gelegentlich gönnte er sich eine Zigarette, wie in diesem Augenblick. »Peter, eines muss dir klar sein. Der Tag der Vermählung wird womöglich dein glücklichster und zugleich traurigster Tag in deinem Leben werden. Himmel und Hölle setze ich in den nächsten Monaten in Bewegung, damit deine Familie bei der Hochzeit anwesend sein wird, doch versprechen kann ich dir nichts. Wir alle können nicht hellsehen, wissen nicht, was in deiner Heimat bis dahin passiert, welche Umstände deinen Vater zwingen könnten, auf die Reise zu verzichten.«

»Ich weiß«, sagte Peter.

»Wenn dir das schon bewusst ist, dann präge dir noch eines ein: Selbst wenn deine Familie verhindert sein sollte, im Herzen werden sie bei deiner Trauung anwesend sein.« Aufmunternd klopfte der Rancher seinem baldigen Schwiegersohn auf die Schulter und warf die selbstgedrehte Zigarette in den Schnee. Der glühende Stummel erlosch zischend in der weißen Pracht, was wirkte, als ob ein Lebensabschnitt zu Ende gehen würde.

Ω

Greifswald, Deutsches Reich

L

uise von Dannenburg, geborene Fahrenbrecht, war nun Mutter, saß an den Festtagen und am Silvester allein zu Hause, obwohl es ihre finanzielle Situation zugelassen hätte, einen Babysitter zu engagieren. Es mochte hart klingen, nur entsprach es dem Wesen Luises: Sie war schon immer eine sparsame Frau gewesen, doch nach der Ermordung ihrer Eltern eignete sie sich einen Geiz an, für den sich vermutlich sogar ein Geizhals geschämt hätte.

Ebenfalls boshaft hörte sich die Feststellung an, dass Luises übertriebene Sparsamkeit als ein Glücksfall für den Babysitter bezeichnet werden musste. Ursache war das Kind in der Wiege. Es schrie immerzu, außer es schlief. Ob es an der Tatsache lag, dass der Junge, der den Vornamen Rudolf erhalten hatte, womöglich bereits spürte, von Rabeneltern umgeben zu sein, wer konnte es sagen. Zur Ehrenrettung Luises verhielt es sich so, dass sie bewundernswert mit der Situation umging. Sie ließ das Kind schreien und in der Wiege liegen, wenn sie die Zeit für gekommen hielt, gab sie dem Schreihals ihre Brust. Es geschah in der Hoffnung, ihr angeschwollener Busen bekäme seine für manche Männer viel zu kleine ursprüngliche Form zurück. Nur mit dem Wickeln tat sich Luise schwer, weswegen sie das Baby oft erst nach Stunden säuberte. Ansonsten ließ sie sich von der "Goebbels-Schnauze" berieseln, was ihr mehr Freude machte, als die Aussicht, ihren im Spital liegenden Mann, Walter, bald wieder zu Hause zu haben.

Ω

J

akob Rothenbaum hatte während der Weihnachtstage komplett umgedacht. Nachdem ihm zugetragen worden war, dass Walter von Dannenburg überfallen und brutal zusammengeschlagen wurde, stand für ihn sofort fest, dass der Geschädigte nach seiner Genesung von Rachegelüsten getrieben sein würde. Das Walter seine Vergeltungsmaßnahmen hauptsächlich an Juden auslassen wollte, daran hatte der Sohn von Gottlieb und Maria überhaupt keine Zweifel. Erst recht nicht daran, dass er gar nicht so viel Geld und Bestechungsmaterial aufbringen könnte, um nicht ins Visier von Walter zu geraten. Im Gegenteil: Jakob war sich ziemlich sicher, dass er einer der ersten wäre, auf den das seit geraumer Zeit mit Blech ausgestattete NSDAP-Mitglied losgehen würde.

Aus diesem Grund verlagerte er seine Widerstandsbewegung erneut. Je weiter weg von Greifswald, umso besser, dachte er sich, wobei er sich ohnehin schon seit Tagen mit anderen Problemen herumschlagen musste. Jakobs Organisation half in erster Linie Ausreisewilligen Juden bei der Flucht aus dem Deutschen Reich. Genau darum drehte es sich: Wer gehen wollte, tat es zwar freiwillig, doch niemand wäre ins Ausland gegangen, wenn es die Nazis nicht gegeben hätte. Offiziell auszureisen bedeutete zudem, den größten Teil seines Eigentums gleich welcher Art zurücklassen zu müssen, es fiel dann der NSDAP, somit dem Machtapparat, in die Hände. Dem wirkte Jakob entgegen, zumindest soweit es sich bewerkstelligen ließ. Die Leute seiner Glaubensrichtung konnten ihr Hab und Gut wenigstens zum Teil retten, ihre Wertsachen blieben unangetastet, außer sie waren gezwungen sie zu versetzen, damit Jakob ihre Flucht zu finanzieren in der Lage war. Er selbst, seine Familie und Helfer mussten auch von etwas leben, viel kostspieliger kam jedoch die Aufrechterhaltung der Routen. Noch hielt sich der erforderliche Aufwand an Bestechungsgeldern oder Materialen in Grenzen, aber die Preise stiegen von Monat zu Monat. Was von den unfreiwilligen Auswanderern zurückgelassen wurde, gehörte Jakobs Widerstandsbewegung. Manchmal handelte es sich dabei um Schund, aber ab und zu blieben Sachen liegen, mit denen sich seine Organisation über mehrere Wochen finanzieren ließ. Inzwischen waren sogar Spenden eine wichtige Einnahmequelle geworden.

Wie erwähnt, nicht nur Walter von Dannenburg bereitete Jakob Rothenbaum Sorgen, auch innerhalb seiner Bewegung tauchten Schwierigkeiten auf, die zunehmend zu einer Gefahr wurden. Der Zulauf der Flüchtenden war eine davon, das Risiko aufzufliegen, wuchs mit jedem Tag. Außerdem kündigte es sich an, dass Jakob den Überblick über seine Handlanger zu verlieren drohte, womit auch die Möglichkeit anstieg, einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu haben. Aus diesem Grund versammelte Jakob die vertrauenswürdigsten Gefolgsleute um sich, ordnete eine Neuausrichtung an, erwähnte zur Beruhigung, dass es fortan keine finanziellen Hindernisse geben würde. Mit einem strahlendem Gesicht verkündete er, dass ihre Organisation künftig einen Geldgeber besaß, der nicht die Absicht hatte, sich lumpen zu lassen.

Ω

New York, USA

F

eudal waren die Festtage im Kreis der Chester-Brüder begangen worden, pompös lief der Jahreswechsel ab, jedermann hätte de Eindruck gewonnen, der Familienkreis und ihr Anhang wären eine verschworene Gemeinschaft. Ein Blick hinter die Kulissen der Familienbande und vor allem der Verbündeten von Amanda Chester, geborene McKenzie, hätte Grabenkämpfe offengelegt, die in der gewesen wären, sämtliche Betrachter in einen Schockzustand zu versetzen.

Drei Personen hatte Amanda nun um sich geschart, die ihr dabei helfen sollten, ihre Ziele zu erreichen. Bedeutungslos dabei blieb, ob diese Menschen ihr zugetan und sie freiwillig unterstützen würden. Ob völlig Fremder oder Verwandter, Amanda liebte nur sich, verstand es von daher bestens, ihre Mitmenschen zu manipulieren. Ihre schauspielerischen Fähigkeiten halfen ihr dabei, von einer Sekunde auf die andere konnte Amanda ihre Tränendrüsen in Betrieb setzen, irgendwie beherrschte sie die Gabe der Manipulation aus unerfindlichen Gründen perfekt. Hin und wieder hätte man außerdem glauben können, sie besäße die Kunst der Hypnose, so unterwürfig und folgsam benahmen sich die Leute, die sie um ihre Finger gewickelt hatte.

Da war zunächst Emily, weder eine Unbekannte noch eine Familienangehörige, auch keine Freundin oder lieb gewonnene näherstehende Bekannte, sondern eine Zimmerkollegin aus den Studientagen Amandas. Ihre Tage an der Uni ließen sich mehr oder weniger an einer Hand abzählen, doch Emily war das beste Bespiel, dass die ältere Tochter von John James McKenzie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben schien. Zufällig hatte sie Emily auf der Straße aufgegabelt, bei ihrem Mann, Charles, durchgesetzt, sie als Haushaltshilfe einstellen zu dürfen. Emily hatte die Bewährungsprobe angenommen, die Probezeit bestanden, gehörte damit laut Amanda zur Familie. Emily fühlte sich in den über vierzig Wänden von Charles und Amanda Chester wohl. Sie hatte beim Studium versagt, die ersten Prüfungen vergeigt, deswegen verzweifelt aufgegeben. Zwangsläufig war sie auf der Straße gelandet, wäre beinahe komplett abgestürzt, hätte Amanda sie nicht aufgefunden. Für Emily ein Glücksfall, denn sie wurde von der Überzeugung beherrscht, die Erwartungen ihrer Eltern enttäuscht zu haben, deshalb zuhause nicht mehr willkommen zu sein. Daneben besaß ihre Sicht auf die Dinge eine eigene Zukunftsvorstellung. Sie wollte nicht nach dem Willen ihrer Eltern leben, den Berufsweg einschlagen, den sie von ihr verlangten, weswegen es ihr völlig gleichgültig war, womit sie ihren Lebensunterhalt verdiente. Für den Anfang war die Anstellung bei Amanda und Charles aus ihren Augen ideal. Sie musste keine Miete zahlen, andere Unkosten fielen ebenfalls nicht an. Dementsprechend dankbar war sie ihrer ehemaligen Zimmerkollegin auf dem Campus der Columbia University, die nun als Arbeitgeberin über ihr stand.

Ob es sich bei Nelson Durringham um das nächste Opfer Amandas handelte, konnte niemand sagen, die Zeit würde es zeigen. Er hatte sie in einem Café kennengelernt, wobei bisher unklar war, wer von den beiden den anderen zu benutzen gedachte. Zwar hielt Amanda die Zügel und Peitsche in ihren Händen, doch sie besaß nichts, womit sie Nelson bei der Stange hätte halten können. In dieser Hinsicht kam ihr der vom Satan verliehene wunderschöne Körper nicht zugute, da Nelson sich als homosexuell geoutet hatte. Um ihre Position zu verbessern, sorgte Amanda dafür, dass er in der Rechtsanwalt- und Detektivkanzlei der Chesters eine Stellung bekam. Ihr Mann, Charles, nahm sich des jungen Mannes an, einerseits aus Eifersucht ließ er ihn beschatten, andererseits war er bemüht, mehr über ihn zu erfahren. Das er seiner Frau bei ihren Intrigen damit entgegenkam, niemand wäre auf diesen Gedanken gekommen. Obwohl Nelsen erst rund drei Wochen in der Kanzlei tätig war, sowohl Charles als auch sein Bruder, Henry, gaben zu, dass der neue Angestellte sich als unerwartet lernbegierig und fleißig erwiesen hatte. Amanda nahm es lächelnd zur Kenntnis, dass ihr Ehemann und Schwager Nelson Durringham zu schätzen begannen, schließlich wurden dadurch beide Klingen ihres Schwertes geschärft.

Die dritte Person im Bunde Amandas war niemand geringerer als ihre Tante Maureen. Mit dem Einverständnis ihres Gatten, eine vorgegebene unterwürfige Demonstration, um Charles bei Laune zu halten, durfte Maureen nach New York zu Besuch kommen, im Kreis Amandas neuer Familie Weihnachten und den Jahreswechsel verbringen. Um es vorweg zu sagen: Wer die Witwe Maureen Bell kannte, wäre davon überzeugt gewesen, Amanda sei ihre Tochter. Es betraf trotz des Altersunterschieds nicht allein ihre äußere Erscheinung, sondern insbesondere ihr Wesen.

Maureen, bei der Amanda viele Tage ihrer Kindheit und Jugend verbracht hatte, stellte spätestens und endgültig seit dem Tod ihres Mannes den Teufel in den Schatten. Selbst wenn die Bewohner der Hölle zu zweit gewesen wären, in dem Satan eine eigenständige Figur dargestellt hätte, beide würden vor Amandas Tante kapitulieren.

Unabhängig davon verliefen die Fest- und Feiertage harmonisch und natürlich hatten es Emily und Nelsen Amanda zu verdanken, dass sie an den Feiern als Gäste teilnehmen konnten. Insgesamt sah es also danach aus, als ob die Tage nur Friede, Freude, Eierkuchen inklusive Eierlikör beinhalteten, nur schlief Luzifer nie, in keiner Seele, der er habhaft geworden war.

Ω

Deutsches Reich

P

olitisch hatte der Januar nicht viel zu bieten, abgesehen von den Absichten, blieb er auch in den zwischenmenschlichen Gegebenheiten ungewöhnlich ruhig. Die Intriganten schmiedeten ihre Pläne, feilten an ihnen herum, um keinesfalls in eine selbst gebaute Falle zu stolpern.

Mitte Januar wurde Walter von Dannenburg aus der Klinik entlassen, nahm mürrisch zur Kenntnis, dass seine Frau vor Wochen beschlossen hatte, in Zukunft im Haus ihrer Eltern wohnen zu wollen, weswegen er von seinem Chauffeur dahingebracht wurde. Unbeschönigt: Die Fahrenbrecht-Villa war ein Monstrum von Gebäude, dort ließ sich das Geschrei Rudolfs leichter ignorieren. Konnte es Luise nicht mehr ertragen, schob sie ihn einfach in die letzte Ecke des Objekts, wo er sich ungehört die Seele aus dem Leib schreien konnte. Walter von Dannenburg betrat das Haus mit einem mulmigen Gefühl, immerhin besaß er noch so viel Gefühl, dass er die Rufe der im Garten verscharrten Siglinde hörte, die ihn jedes mal wenn er vor Ort war, um ihre angemessene Totenruhe bat. Niemand wusste, wo sie lag, keines ihrer Familienmitglieder besaß die Möglichkeit, ihr Grab zu besuchen, zu pflegen, sich von ihr zu verabschieden oder mit ihr zu sprechen. Es den Hinterbliebenen zu ermöglichen, den Mut und Anstand ließ Walter vermissen.

Schon am Tag seiner Ankunft fiel Luise auf, dass sich ihr Mann verändert hatte. Da und dort waren einige seiner Blessuren noch sichtbar, jene die seinen verletzten Stolz betrafen, schienen jedoch weitaus größer zu sein als die erkennbar heilenden Abschürfungen und Hämatome, die seinen Körper sowie eine Gesichtshälfte bedeckten. Luise erinnerte sich wegen Walters Verhalten an den Tag, an dem sie von ihm vergewaltigt wurde, am liebsten hätte sie ihn sofort des Hauses verwiesen. Doch um ihn nicht zu verärgern und zu provozieren, verzichtete sie darauf, überlegte, ob sie stattdessen gehen sollte. Merkwürdigerweise brachte sie es aus zweierlei Gründen nicht fertig: Einerseits war es ihr peinlich sowie zuwider, dass Geplärre Rudolfs anderen Menschen zuzumuten, andererseits hielt sie der Gedanke davon ab, ihren Sohn in der alleinigen Obhut seines Vaters zu wissen. So machte sie gute Miene zum bösen Spiel, legte mittendrin Walter ihr gemeinsames Kind in die Arme, erlebte so etwas wie ein Wunder. Kaum lag Rudolf in den ausgebreiteten Händen seines Vaters, hörte er zu weinen und kreischen auf.

Luise fand dafür keine Worte, spürte sogar eine Verletzlichkeit in ihrem Herzen und Eifersucht in sich aufsteigen. Ob es sich dabei um bis dahin nie gezeigte Muttergefühle handelte, konnte nur jemand beantworten, der Luise in den Kopf sehen könnte.

Ω

E

s setzte so etwas wie Diffamierung ein. Je mehr Kinder und Jugendliche von ehemaligen Freunden und Bekannten der Hitlerjugend beitraten, umso häufiger kam die Frage nach Peters Verbleib zur Sprache. Traurig daran war, dass vor allem zwei einst besser bekannte und näherstehende Familien damit sozusagen hausieren gingen.

Es war noch gar nicht so lange her, da zählten die Familien Müller und Wiemers zu den Freunden von Hildegard und Otto von Dannenburg, mittlerweile hatte sich fast so etwas wie eine Feindschaft entwickelt. Sowohl die Müllers als auch die Wiemers waren Eltern von je einem Mädchen und Jungen, die sich nicht nur anschickten, dass Erwachsenenalter zu erreichen, sondern wie ihre Väter und Mütter glühende Verehrer des Führers waren.

Hildegard hatte Oma Hermine geholfen, ins Bett zu kommen, saß nun mit Otto im Wohnraum, haderte mit den Umständen. »Wir haben den Leuten nie etwas getan, jetzt spucken sie vor mir aus, lassen zu, dass ihre missratenen Kinder mich beleidigen dürfen.«

Der Pferdezüchter hatte vor dem letzten Satz seiner Frau die gesamten Ereignisse zu hören bekommen, die ihr in Greifswald widerfahren waren, betrübt sah er sie an. »Nimm es dir nicht so zu Herzen, die Müllers und Wiemers werden nicht die letzten sein, die uns anfeinden werden. Du musst dir eine Elefantenhaut zulegen, Hilde, denn mit der Zeit wird es nämlich noch schlimmer. Ich möchte, dass du dich in Zukunft nur noch in Begleitung in die Stadt begibst. Entweder mich, Paul oder einen von Pauls uns vermittelten Männern will ich bei deinen nächsten Stadttouren an deiner Seite wissen. Jede Wette, dass die braunen Feiglinge dann nicht den Mut finden, um dich anzugehen. Ich frage mich, ob diese charakterlosen Verblendeten sich mir gegenüber auch so aufgeführt hätten.«

Hildegard, die zu dieser Abendstunde gerne dem Volksempfänger lauschte, nebenbei mit ihren Stricknadeln Wunderwerke an Pullovern und Jacken fertigte, gelang ein Lächeln, mit dem es ihr gelang, ihre Gefühlswelt zu offenbaren. »Otto, ich kam mir vor, als ob ich inmitten eines Wolfsrudels stehen würde. Was ist nur mit den Menschen los? Ich meine, was ist passiert, dass es zulässt, sogar Freunde aufeinander losgehen zu lassen.«

»Liebling, wer sich jetzt so benimmt, gehörte niemals zu unseren Freunden, wir haben es nur nicht erkannt.«

»Die Wiemers waren schon immer schwierig, aber dass die Müllers sich dermaßen schäbig verhalten würden, hätte ich nie gedacht.«

»Es war schon immer so, die Wölfe im Schafspelz erkennt man meist zu spät«, gab Otto zurück und nahm einen Zug an seiner glühenden Pfeife.

»Auf Dauer werden wir diesem Druck nicht standhalten können. Worüber ich mir vor allem Sorgen mache, sind nicht die Vorwürfe und Beschimpfungen, sondern das alles Walter zu Ohren kommt. Du wirst sehen, es kommt der Tag, an dem er wegen Peter keine Ruhe geben wird. Was dann? Falls er herausfindet, dass wir unseren Sohn außer Landes gebracht haben, kommt es zu einer Katastrophe«, befürchtete Hildegard schlimmste Konsequenzen, die sogleich in ihrer Miene sichtbar wurden.

Otto nahm die Pfeife aus dem Mund, winkte ab. »Sollte Walter jemals die Wahrheit erfahren, wird er sich hüten, es breit zu treten. Es könnte seiner Karriere schaden, wenn er zugeben müsste aus einer Familie zu stammen, die mit Hitler nichts am Hut hat.«

»Stellst du dir das nicht zu einfach vor? Du kennst deinen Bruder, er ist fixiert auf einen Erfolg in der Partei. Ich trau ihm zu, diesbezüglich ohne mit der Wimper zu zucken über Leichen gehen zu können.«

»Hilde, unabhängig ob und wann Walter erfährt, dass Peter im Ausland ist, zuerst wird er sich an uns wenden. Mit Sicherheit wird er wissen wollen, wo unser Junge steckt, uns fragen, wie wir uns auf diesen Wahnsinn einlassen konnten. So oder ähnlich wird es ablaufen und das Einzige, was ich ihm sagen werde, sorgt dafür, dass er sein Wissen für sich behalten muss.«

»Unterschätze deinen Bruder nicht«, meinte Hildegard.

»Keinesfalls! Nur ist eines sonnenklar: Je länger Peter bei John in Amerika ist, umso unglaubwürdiger stellt sich die Situation für ihn dar. Die Abwesenheit unseres Sohnes besitzt das Potenzial, die Sprossen auf der Erfolgsleiter Walters brechen zu lassen. Wer wird ihm in der Partei glauben, dass er von Peters Abreise gewusst hat? Mein Bruder hat einen Fehler begangen, der außerdem viel über seinen Charakter aussagt.«

»Welchen?«

Der Gutsbesitzer lächelte schadenfroh. »Peter ist jetzt zweieinhalb Jahre weg, wie oft haben sich Walter oder Luise nach ihm erkundigt?«

»Das kann an einer Hand abgezählt werden«, antwortete Hildegard in Richtung ihres Schwagers und dessen Gattin enttäuscht und vorwurfsvoll.

Otto nickte. »Genau. Walter war so sehr mit sich und seiner Karriere beschäftigt, dass er seine eigene Familie links liegen ließ. In Hinsicht auf Peter ist das ein Glück. Niemand würde ihm glauben, jahrelang von nichts gewusst zu haben, stattdessen könnte es sein, dass man ihm in Bezug auf Peters Abreise Komplizenschaft vorwerfen wird. Mein Bruder ist die größte Enttäuschung in meinem Leben, doch ich kenne ihn zu gut, um nicht zu wissen, dass er aus Selbstschutz über die Abwesenheit unseres Kindes nicht anders handeln kann als zu schweigen.«

Hildegard atmete tief durch, weniger aus Erleichterung, eher in der Hoffnung, ihr Mann möge in seiner Einschätzung der Umstände recht behalten. Womöglich war aus der Hoffnung ein Gebet geworden, denn als ob sie vom Himmel erhört worden wäre, fing es an diesem Januartag in Pommern zu schneien an.

Ω

D

er Januar ging zu Ende, aber sowohl im Deutschen Reich als auch jenseits des Atlantiks lebten Leute, die böse Gedanken hegten und dementsprechende Absichten verfolgten. Da war zum Beispiel die ehemalige, nun degradierte, Chefsekretärin Miranda, die in der Kanzlei von Chester & Chester auf ihre Chance lauerte, ihre Absetzung Amanda heimzuzahlen.

Amanda Chester, geborene McKenzie, ließ ihre Pläne nicht aus den Augen. Überraschenderweise legte sie eine Geduld an den Tag, die ihr selbst der Teufel nicht zugetraut hätte, nur blieb ihr auch nichts übrig. Ihr Mann, Charles, und Schwager, Henry, bildeten neuerdings eine unerschütterliche Einheit, der sie mit Vorsicht begegnen musste. Was Nelson Durringham anbetraf, ließ sich so gut wie nichts beurteilen oder in eine Schublade stecken. Er ging seiner Arbeit in der Detektei nach, verhielt sich ansonsten völlig unauffällig. Dann war da noch Amandas Tante Maureen, die immer noch in New York war und keine Eile an den Tag legte, nach Hause zu fahren, obwohl ihre Abreise längst überfällig war.

Hinter dem großen Teich schien es nur einen Fleck Erde zu geben, an dem Harmonie und Frieden herrschten. Auf der Ranch von John James McKenzie und seiner Frau Patricia gab es weder Zwist noch weltbewegende Probleme. Der Alltag auf dem Anwesen gestaltete sich zu aller Zufriedenheit, sah man davon ab, dass Susan und Peter wegen dessen Studium wieder getrennt waren.

Im Deutschen Reich liefen die letzten Vorbereitungen auf die olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen auf Hochtouren, durch das Sportereignis wollte die NSDAP ihr Ansehen verbessern, sich außerdem als eine an Frieden interessierte Regierung darstellen. Woran es lag, konnte niemand sagen, doch durch die Zurückhaltung der Politiker aus anderen Staaten erhielt Adolf Hitler immer mehr Zugriff auf Bereiche, die außerhalb der Grenzen des deutschen Reiches lagen. Einhalt wurde ihm dabei nicht geboten, was den "Führer", ebenso einen Teil des deutschen Volkes, offensichtlich immer übermütiger und selbstbewusster werden ließ.

Ende des Monats hatte sich Walter von Dannenburg von seinen Verletzungen fast vollständig erholt. Was nie heilen würde, war sein verletzter Stolz, der wiederum nach Rache lechzte. Seine Frau, Luise, tat sich nach wie vor schwer mit ihrem gemeinsamen Sohn, der sich immer wieder im letzten Winkel der riesigen "Fahrenbrecht-Villa" die Seele aus dem Leib schreien musste. Fast hätte an manchen Tagen der Eindruck entstehen können, dass Luise nichts wusste, was Mutterliebe war, ebenso schien es, als ob sie noch nicht entschieden hatte, ob sie ihren Sohn lieben oder hassen sollte.

Jakob Rothenbaum hielt sich von seinen Eltern und seiner Schwester fern, keinesfalls wollte er sie durch sein Tun in Gefahr bringen. Ohnehin hatte sich seine Lage entscheidend verändert, noch dazu positiv. Endlich besaß er eine Rückendeckung, die ihm ein gewisses Maß an Sicherheit bot. Unter all diesen Voraussetzungen ging es für alle Beteiligten in den Februar. Niemand ahnte, dass der kürzeste Monat im Jahr trotz der olympischen Winterspiele gefühlt der längste des Jahres werden sollte.

Hitlerjugend

D

ie Hitlerjugend, abgekürzt HJ, war die nationalsozialistische Jugendorganisation. Sie wurde ab 1926 nach Adolf Hitler benannt und entwickelte sich ab 1933 von einer Nachwuchsorganisation der NSDAP zu einer Organisation der gesamten deutschen Jugend im "Dritten Reich". Sie war damit zentrales Instrument der Erziehung im Nationalsozialismus und galt als eine der Organisationen, die in besonderem Maße die propagierte Volksgemeinschaft verkörperten.

Nachdem sie bereits gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im April/Mai 1945 faktisch aufgehört hatte zu bestehen, wurde die HJ am 10. Oktober 1945 zusammen mit allen übrigen der NSDAP angeschlossenen Organisationen durch das Kontrollratsgesetz Nr. 2 verboten und aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt. Die HJ gehört in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor mit allen ihren Untergliederungen zu den verfassungswidrigen Organisationen im Sinne von § 86 StGB. Ihre Symbole und Kennzeichen unterliegen dem Verbreitungsverbot nach § 86a StGB.

Den historischen Hintergrund der HJ bilden Konzepte zur "Jugendpflege" im Kaiserreich, die allgemein "Wehrertüchtigung" und nationale Erziehung der männlichen Jugend zwischen Volksschule und Kaserne vorsahen und seit 1888 in Staatsgesetzen eingeführt wurden. Ende 1916 veranlasste die dritte OHL im Rahmen des Hindenburg-Programms das teils Minderjährige betreffende Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst. Diese militaristischen Konzepte wurden nach der Novemberrevolution in Form zahlreicher "Wehrsportgruppen" rechtsgerichteter Parteien und paramilitärischer Vereine weitergeführt. Militärische Disziplinierung war auch üblicher Bestandteil der Aktivitäten der meisten nicht parteigebundenen Jugendorganisationen.

Im März 1922, also noch zur Zeit der Weimarer Republik, wurde der "Jugendbund der NSDAP" als erste offizielle Jugendorganisation der Partei in München gegründet. Die Initiative dazu ging vom NSDAP-Mitglied Adolf Lenk, nicht von der Parteiführung aus. Der Jugendbund war untergliedert in "Jungmannschaften" im Alter von14- bis 16-Jährigen, und den "Jungsturm Adolf Hitler" der für 16- bis 18-Jährige vorgesehen war. Letzterer unterstand unmittelbar der SA und galt als deren Jugendabteilung. Anfangs trugen die Jugendlichen daher die gleiche Uniform wie SA-Angehörige. Folglich wurde der Jugendbund öffentlich und innerparteilich kaum als eigenständige Organisation wahrgenommen.

Nach dem Hitlerputsch 1923 wurde die NSDAP zunächst verboten. Daraufhin löste sich der Jugendbund weitgehend auf. Nach der Wiederzulassung der Partei konkurrierten verschiedene Einzelgruppen unter Decknamen um Anerkennung als Parteijugend: darunter die von Gerhard Roßbach gegründete "Schilljugend". Kurt Gruber in Plauen im Vogtland gelang es 1926, einige dieser Gruppen zu vergrößern und zur "Großdeutschen Jugendbewegung" zusammenzuschließen, die sich zunächst auf Sachsen beschränkte. Nach kurzem Machtkampf setzte sich Gruber gegen Roßbach durch und erreichte, dass die GDJB als Parteijugend anerkannt wurde. Im Juli 1926 in Weimar wurde auf dem zweiten Parteitag der NSDAP, die 1925 wiedergegründet worden war, die GDJB auf einer Sondertagung für Jugendfragen im Vereinslokal "Armbrust" in "Hitlerjugend, Bund deutscher Arbeiterjugend" umbenannt. Namensgeber war Hans Severus Ziegler, später stellvertretender Gauleiter in Thüringen. Julius Streicher schlug den Namen erfolgreich vor. Gruber wurde zum "Reichsführer " der HJ ernannt, anschließend in die Reichsleitung der Partei berufen. Die HJ war fortan die wichtigste Jugendorganisation der NSDAP, blieb aber bis 1932 der SA unterstellt. Mitglied konnte man frühestens mit 14 Jahren werden, mit 18 musste man der NSDAP oder ab 1927 der SA beitreten. Alle HJ-Führer wurden angehalten, sich schriftlich von NSDAP-Ortsgruppenführern bestätigen lassen.

Sie leisteten anfangs keine Jugendarbeit, sondern nahmen an Straßenkämpfen und Aufmärschen der NSDAP teil. Ab 1928 veranstaltete man Heimabende, Gruppenfahrten, Ausflüge. Ab 1929 entstanden HJ-Schülergruppen, die Adrian von Renteln im Nationalsozialistischen Schülerbund zusammenführte. Auch das Deutsche Jungvolk von 10- bis 14-Jährigen entstand damals. Die ebenfalls seit 1926 gebildeten "Schwesternschaften" wurden 1930 in Bund Deutscher Mädel umbenannt. Am 1. Mai 1931 wurde die Reichsleitung der HJ von Plauen nach München verlegt. Im Oktober 1931 wurde dort innerhalb der Obersten SA-Führung das Amt des "Reichsjugendführers" eingerichtet und mit Baldur von Schirach besetzt. Schirach, der auf dem Gründungsparteitag nur als Melder fungiert hatte, führte seit 1929 den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und übte sein neues Amt unter Beibehaltung seiner bisherigen Führungsposition aus. Er erhielt den Rang eines SA-Gruppenführers. Damit unterstanden die drei NS-Jugendorganisationen nun Schirach. Der bisherige Reichsführer der HJ, Gruber, trat am 1. November 1931 von seinem Amt zurück und wurde in den Jugendausschuss der Reichsleitung der NSDAP berufen. Neuer Reichsführer der HJ wurde am 1. November 1931 Adrian von Renteln. Der bislang selbstständige Bund Deutsches Jungvolk wurde der HJ angegliedert: 15-Jährige mussten zur eigentlichen HJ, 18-Jährige weiterhin in die SA wechseln. Im März 1932 hob Hitler die Eingliederung der HJ in die SA auf, da der SA ein staatliches Verbot drohte. Dennoch wurde die HJ am 13. April 1932 kurzzeitig verboten, arbeitete unter der Bezeichnung NS-Jugendbewegung jedoch weiter. Schirach behauptete, in diesen Monaten habe die HJ 35.000 Mitglieder dazugewonnen. Nach Aufhebung des SA- und HJ-Verbots übernahm er die Gesamtleitung der NS-Jugendarbeit, gliederte den NS-Schülerbund in die HJ ein und zentralisierte deren Strukturen. Ab September 1932 wurden auch HJ-Betriebszellen aufgebaut.

Beim Reichsjugendtag der HJ in Potsdam am 1. und 2. Oktober 1932 nahmen rund 80.000 Jugendliche teil, die sieben Stunden lang in Kolonnen an Hitler vorbeimarschierten. Die HJ wurde überraschend in den Reichsausschuss der deutschen Jugendverbände, in dem alle deutschen Jugendverbände sich freiwillig vereint hatten, aufgenommen. Während der Weimarer Republik verloren bei gewaltsamen politischen Auseinandersetzungen insgesamt 24 Angehörige der Hitlerjugend ihr Leben, die meisten in den Jahren nach 1930. Darunter war auch Herbert Norkus, der am 24. Januar 1932 bei einer Werbeaktion für die NSDAP in Berlin-Moabit von Kommunisten getötet wurde. In der Folgezeit wurde er von den Nationalsozialisten als "Vorbild für den kämpferischen Einsatz der Hitler-Jugend" und als "Blutzeuge der Bewegung" gefeiert. 1933 entstand der Propagandafilm "Hitlerjunge Quex", der Norkus’ Schicksal verklärt.

Seit Hitlers Machtübernahme am 30. Januar 1933 gab es eine Propagandakampagne für den Einritt in die HJ. Geworben wurde mit Fahrten und Zeltlagern. Die Reiter-, Motor-, Flieger-, Marine-, Nachrichten-HJ und weitere Sondereinheiten sprachen die technisch begabten und sportlichen Jugendlichen an. Für künstlerisch Talentierte gab es Fanfarenzüge und Spielscharen. Feiern wie zur Sommersonnenwende oder zum Gedenken an die "Märtyrer der Bewegung" versprachen Gemeinschaftserlebnisse. Am 5. April 1933 besetzte die HJ unter Schirach die Geschäftsstelle des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände. Daraufhin ernannte Hitler ihn am 17. Juni zum "Jugendführer des Deutschen Reiches". Schirach führte den Reichsausschuss noch bis zum 22. Juli 1933 fort und berief die entmachteten Verbandsführer in einen "Jugendrat". Einige hatten zwar gegen die Besetzung protestiert, ließen sich aber nun auf Schirachs Berufung ein, darunter Erich Stange für den Reichsverband der evangelischen Jungmännerbünde und die Vertreter des Katholischen Jungmännerverbands und der Wehrverbands-Jugend. Nach dem Verbot aller politischen Parteien außer der NSDAP im Juli 1933 forderte Schirach auch die Gleichschaltung der Jugendverbände: "Wie die NSDAP nunmehr die einzige Partei ist, so muss die HJ die einzige Jugendorganisation sein." Durch Verbot, Auflösung, Selbstauflösung, Übertritt und Übernahme anderer Jugendverbände wuchs die HJ stetig. Das Amt des Reichsjugendführers wurde zu einer "Obersten Reichsbehörde", in der staatliche Jugendpolitik und HJ-Leitung vereint waren. Schirach führte es bis 1940, ihm folgte Artur Axmann. Wer der HJ nicht beitrat, zählte als Außenseiter. Beamte wurden dazu verpflichtet, ihre Kinder in die HJ zu schicken. Dem Versuch einer Eingliederung der evangelischen Jugendverbände kamen diese großenteils durch ihre Selbstauflösung zuvor. Die missglückte Gleichschaltung der evangelischen Jugend verschärfte in einigen Landeskirchen den Kirchenkampf innerhalb der Deutschen Evangelischen Kirche. Die HJ war das Kernelement eines umfassenden Programms zur organisatorischen Erfassung, Kontrolle und Indoktrination der jungen Generation. Hitler selbst hat dieses Programm am 2. Dezember 1938 in einer vielzitierten Rede in Reichenberg im Sudetenland unter dem Jubel der angetretenen Jugendlichen unverblümt formuliert:

"Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn diese Knaben mit zehn Jahren in unsere Organisation hineinkommen, und dort oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitler-Jugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht wieder zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei, in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben Monate geschliffen. Und was dann an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre, und wenn sie zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in die SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben!"

Der autoritätshörigen Gesamtausrichtung des NS-Staates entsprechend hatten Hitlers "Führerworte" auch in der Erziehung richtungweisendes Gewicht. Bereits in seiner während der Landsberger Festungshaft angelegten Schrift Mein Kampf, die dann später den Brautpaaren zur Eheschließung übereignet wurde, hatte Hitler sein Erziehungsideal entwickelt. Demnach sollte ein körperlich und geistig "unverdorbenes Geschlecht" herangezogen werden, "das bewusst wieder zurückfindet zum primitiven Instinkt" und das alles zu bekämpfen hatte, was nach Hitlers Vorstellungen in der abendländisch-christlich geprägten Zivilisation zu "Verweichlichung du Zersetzung" des nationalen Selbstbehauptungswillens geführt hatte. In Massenveranstaltungen verkündete Hitler seine Erziehungsziele propagandistisch-bildhaft. So forderte er in seiner Rede vom 14. September 1935 vor rund 50.000 HJ-Jungen im Nürnberger Stadion, sie sollten "flink wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl sein:

"Es wird nichts im Völkerleben geschenkt, alles muss erkämpft und erobert werden. Ihr müsst lernen, hart zu sein, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen."

Ein körperlicher Aktivismus gehörte zu den vorrangigen Merkmalen der Erziehung und sollte den jugendlichen Betätigungsdrang zweckgerichtet kanalisieren. Mit einem Großangebot an verschiedensten Wettkämpfen und Leistungsabzeichen wurde die "Auslese der Tüchtigsten" gefördert und eine kämpferische Haltung zur Pflicht gemacht. "Nur Kampf und Sieg", heißt es in der Dissertation eines HJ-Führers, "gibt dem Einzelnen wie auch dem ganzen Volk Stolz und Selbstvertrauen gegenüber seinen Widersachern."

Im HJ-Organisationsrahmen wurde dieses Leistungs- und Ausleseprinzip in einem sehr ausgeprägten System von Rangstufen, Beförderungen und Rangabzeichen zur Wirkung gebracht. Auf geistige Bildung im herkömmlichen Sinn wurde dagegen in der NS-Erziehung wenig Wert gelegt. Die Stoßrichtung war vielmehr antiintellektuell. Es gehe nicht an, hatte Hitler bereits in "Mein Kampf" gemeint, die jungen Gehirne mit unnötigem Ballast zu beladen.

Die Schule, schrieb er, müsse "unendlich mehr Zeit freimachen für die körperliche Ertüchtigung." Vor allem das Boxen dürfe nicht vergessen werden. Geschult und entwickelt würden dadurch Angriffsgeist, blitzschnelle Entschlusskraft und stählerne Geschmeidigkeit. "Das mag in den Augen unserer heutigen Geisteskämpfer natürlich als wild erscheinen. Doch hat der völkische Staat eben nicht die Aufgabe, eine Kolonie friedsamer Ästheten und körperlicher Degeneraten aufzuziehen." Dass diese Ziele unerwünschte Folgen hatten, geht aus dem „ganz niederschmetternden“ Urteil nach einer 1942 stattgefundenen Musterung des Jahrgangs 1925 im fränkischen Bezirk Ebermannstadt hervor:

"Es scheint doch so zu sein, dass unmittelbar nach der nationalen Erhebung die Schulkinder vor lauter Schulferien, Staatsjugendtagen, freien Ganztagen und Halbtagen, beschränkten Stundenzahlen, sportlichen Veranstaltungen, Wanderungen, Beurlaubungen, Durchführung von Sammlungen gar nicht mehr dazu gekommen sind, in erster Linie einmal richtig Schreiben und Rechnen zu lernen."

Das der HJ verordnete nationalsozialistische Erziehungsleitbild bedeutete eine vollständige Abkehr von den seit der Aufklärung auch in Deutschland wirksamen freiheitlichen Traditionssträngen, die unter anderem in den reformpädagogischen Ansätzen der Weimarer Republik noch vielfältig zur Entfaltung gekommen waren. In der HJ dagegen ging es um den Kampf gegen alles, was als "undeutsch" und "unsoldatisch" galt, darunter die Werte des Humanismus, die allgemeinen Menschenrechte und die Demokratie. Der kulturelle Bruch hatte neben der innergesellschaftlichen auch eine gezielt antibolschewistische und antiwestliche Stoßrichtung. Diese betraf im Allgemeinen das "dekadente internationale Judentum", führte aber auch speziell zur Abgrenzung etwa von als "Entartete Kunst", apostrophierten amerikanischen Filmen, vom Jazz und von modernen Kunstformen.

Das von Baldur von Schirach getextete und von Hans-Otto Borgmann vertonte Lied "Vorwärts! Vorwärts! schmettern die hellen Fanfaren" fungierte in dem Propagandafilm Hitlerjunge Quex von 1933 als Filmmusik und verbreitete sich so in der HJ, nicht zuletzt, weil alle Einheiten per Anordnung der Reichsjugendführung angehalten waren, den Film zu sehen. Der Refrain musste mit zum Hitlergruß erhobenem Arm gesungen werden. Beim Übertritt von Jungvolk beziehungsweise Jungmädelbund in HJ und BDM im Alter von 14 Jahren lautete das Gelöbnis: "Ich gelobe, dem Führer Adolf Hitler treu und selbstlos in der Hitlerjugend zu dienen. Ich gelobe, mich allezeit einzusetzen für die Einigkeit und Kameradschaft der deutschen Jugend. Ich gelobe Gehorsam dem Reichsjugendführer und allen Führern der HJ. Ich gelobe bei unserer heiligen Fahne, dass ich immer versuchen will, ihrer würdig zu sein, so wahr mir Gott helfe!"

Der von Hitler am 17. Juni 1933 zum "Jugendführer des Deutschen Reiches" ernannte Baldur von Schirach führte im selben Jahr einen wöchentlichen "Staatsjugendtag" am Samstag ein, an dem sämtliche Mitglieder von Jungvolk und Jungmädeln für den HJ-Dienst vom Schulunterricht befreit waren. So wurden als Nebenfolge die Nichtmitglieder angereizt und sozial unter Druck gesetzt, ebenfalls in die HJ einzutreten.

Am 1. Dezember 1936 wurde das Gesetz über die Hitler-Jugend erlassen: "Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab. Die gesamte deutsche Jugend muss deshalb auf ihre künftigen Pflichten vorbereitet werden. Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.

§ 1 Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend zusammengefasst.

§ 2 Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.

§ 3 Die Aufgabe der Erziehung der gesamten deutschen Jugend in der Hitlerjugend wird dem Reichsjugendführer der NSDAP übertragen. Er ist dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellt.

§ 4 Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen erlässt der Führer und Reichskanzler."

Damit wurde die HJ für alle deutschen Jugendlichen ab dem 10. Lebensjahr zur einzigen Erziehungsinstitution neben Familie und Schule. Anderen Organisationen, auch den kirchlichen, wurde die herkömmliche Jugendarbeit unmöglich gemacht. Die HJ wuchs dadurch bis 1938 auf sieben Millionen Jugendliche. Der Staatsjugendtag wurde wieder aufgehoben, weil eine nur noch fünftägige Schulwoche Nachteile mit sich brachte. Der Schulunterricht am Samstag wurde auf vier Schulstunden begrenzt. Nun wurden immer mehr Dienstpflichten für HJ-Angehörige eingeführt, darunter ein "Landjahr", ein "Arbeitsjahr" und ein "Pflichtjahr für Mädchen" im Alter wehrpflichtiger Männer.

Die Erste Durchführungsverordnung Hitlers enthielt allgemeinen Bestimmungen. Für alle Aufgaben der Erziehung außerhalb von Schule und Elternhaus war danach der Reichsjugendführer zuständig. Es wurde eine formale Unterscheidung zwischen einer allgemeinen Hitlerjugend und einer "Stamm-Hitler-Jugend" eingeführt. Wer zum Stichtag des 20. April 1938 bereits der Hitler-Jugend angehört hatte, galt als "freiwilliges und politisch interessiertes Mitglied" und wurde ohne weiteres der "Stamm-Hitler-Jugend" zugerechnet, die als Gliederung der NSDAP geführt wurde und aus der die zukünftige Führerschaft rekrutiert werden sollte. Andere Jugendliche, die sich mindestens ein Jahr in der Hitlerjugend gut geführt hatten und ihrer Abstammung nach die Voraussetzungen erfüllten, konnten sich freiwillig um Aufnahme in die "Stamm-Hitler-Jugend" bemühen. Die Mitglieder der Hitler-Jugend waren berechtigt und soweit angeordnet verpflichtet, die vorgeschriebene Uniform zu tragen.

Der "Dienst" der Angehörigen der Stamm-Hitler-Jugend und der allgemeinen Hitlerjugend fand in derselben Einheit statt, der einzige Unterschied war der Status des jeweiligen Mitglieds. Die Mitglieder der HJ waren berechtigt und auf Anordnung verpflichtet, die vorgeschriebene Uniform zu tragen. Die Zweite Durchführungsverordnung war die Jugenddienstverordnung. Alle Jungen und Mädchen waren danach zum "Ehrendienst am deutschen Volke" in der HJ verpflichtet und unterstanden fortan einer "öffentlich-rechtlichen Erziehungsgewalt" der Reichsjugendführung.

Alle Kinder mussten bis zum 15. März des Kalenderjahres, in dem sie das 10. Lebensjahr vollenden, von ihrem gesetzlichen Vertreter bei dem zuständigen HJ-Führer zur Aufnahme in die Hitler-Jugend angemeldet werden. Die Aufnahme erfolgte dann zum 20. April eines jeden Jahres, also am "Führergeburtstag". Das vorsätzliche Zuwiderhandeln gegen die Anmeldepflicht wurde auf Antrag des Jugendführers mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark, damals etwa ein durchschnittliches Monatsgehalt oder mit Haft bestraft. Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr waren nach der Aufnahme verpflichtet, in der Hitler-Jugend Dienst zu tun, in der Regel zweimal in der Woche. Dazu konnten sie durch die zuständige Ortspolizeibehörde gezwungen werden. Zur Jugenddienstpflicht zählte ab einem Erlass des Reichsjugendführers vom 27. Mai 1942 auch die Teilnahme an Wehrertüchtigungslagern für Jungen.

Die zehn- bis vierzehnjährigen Jungen, die sogenannten Pimpfe, taten Dienst im "Deutschen Jungvolk", die Jungen im Alter von 14 bis 18 Jahren in der "Hitler-Jugend". Die Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren dienten im "Jungmädelbund", die Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren im "Bund Deutscher Mädel".