9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

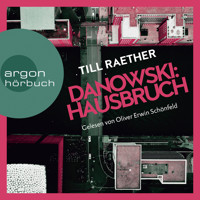

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Adam Danowski

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Er weiß nicht, wo er ist, fühlt sich wie betäubt. Langsam tauchen Konturen auf: ein Raum, viel Technik, keine Fenster. Ein Rauschen. Der Boden schwankt. Kommissar Danowski befindet sich in der Gondel eines Windrades. Im Meer. Mit ihm eine Unbekannte gegenüber auf dem Fußboden. Zwischen ihnen befinden sich Vorräte für ein paar Tage und ein Zettel: «Alle Antworten sind hier.» Stück für Stück kehrt Danowskis Erinnerung zurück. An die Leuchtturmkinder. An eine Mordermittlung, bei der es um Freundschaft, Familie und Verrat geht, und die ihn zwingt, sich seiner eigenen Vergangenheit zu stellen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 561

Ähnliche

Till Raether

Fallwind

Kriminalroman

Über dieses Buch

Er weiß nicht, wo er ist, fühlt sich wie betäubt. Langsam kann er Konturen ausmachen: einen Raum, viel Technik, keine Fenster. In der Ferne ein Rauschen. Unter ihm schwankt der Boden. Langsam begreift Kommissar Danowski, dass er sich in der Gondel eines Windrades befindet, unmittelbar hinter dem Rotor. Und er ist nicht allein: Ihm gegenüber auf der anderen Raumseite liegt eine Frau auf dem Fußboden. Wer immer die beiden hier gefangen hält, hat offenbar vor, sie sich selbst zu überlassen: Zwischen ihnen stehen Vorräte für knapp ein paar Tage und ein Blatt mit einer Nachricht: «Alle Antworten sind hier.» Stück für Stück kehrt Danowskis Erinnerung zurück. An die Leuchtturmkinder. Und an eine Mordermittlung, bei der es um Freundschaft, Familie und Verrat geht und die ihn zwingt, sich seiner eigenen Vergangenheit zu stellen …

«Dieser Ermittler hat so viel Gefühl, dass es beinahe weh tut – Adam Danowski ist eine herausragende Figur im Krimi-Dschungel.» Bernard Aichner

«Spannend, wunderbar dicht geschrieben, mit vielen interessanten Einblicken in die Abgründe der Psyche.» NDR

«Originelle Kulisse und ein originell verrückter Kommissar, das kann man schon in den Urlaub mitnehmen!» Der Standard

«Raethers Krimi liest sich wunderbar, weil er in lakonisch-souveränem Stil Menschen beschreibt, in deren Gefühlswelt wir uns trotz aller Verfehlungen gut wiederfinden können.» Stern

Vita

Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, u. a. für Brigitte, Brigitte Woman und das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Seine Romane «Treibland» und «Unter Wasser» wurden 2015 und 2019 für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, alle Bände um den hypersensiblen Hauptkommissar Danowski begeisterten Presse und Leser. «Blutapfel» wurde vom ZDF mit Milan Peschel in der Hauptrolle verfilmt, Regie führte Markus Imboden.

Für Jonna und Paul

Fallwind, der, des -s, plur. die -winde,

1. Wind, der auf der Leeseite von Bergmassen erwärmt und trocken abfällt.

2. Luftbewegung, die durch fallende Körper verursacht wird und deren Sturzform beeinflusst.

Frewels Technik-Lexikon, 1929

Beim Aufwachen dachte er an die toten Frauen. Ihre Gesichter, die man auf den Tatort-Fotos nicht sah, weil die Frauen auf dem Bauch lagen, ihr Haar an den Hinterköpfen glänzend im Blitzlicht des Fotografen von der Spurensicherung. Wie im Traum vermischten sich ihre Bilder in seinem Kopf, und ihm schien, als hätten die toten Frauen nebeneinandergelegen, sich vielleicht sogar berührt, dabei waren Wochen vergangen zwischen der Entdeckung der einen und der anderen Leiche.

Leuchtturmkinder. Das Wort huschte ihm durch den Kopf, aber er konnte es nicht festhalten. Die beiden Frauen waren Leuchtturmkinder gewesen, aber im Halbschlaf hatte er vergessen, was das bedeutete, ihm schien, als müsste er sie fragen, und um sie zu fragen, müsste er sie umdrehen und in ihre Gesichter blicken, und er kniete sich zu ihnen, aber dann fiel ihm wieder ein, dass sie tot waren, und er ärgerte sich über sich selbst.

Hauptkommissar Adam Danowski hatte die Angewohnheit, die Augen nicht gleich zu öffnen, wenn er merkte, dass er endlich wach war. Wenn die Bilder der toten Frauen verschwunden waren und ihn nur noch die Dunkelheit seiner Lider umgab. Dem Tag mit geschlossenen Augen zu begegnen: das war eine Angewohnheit aus der Zeit, als der Job ihn fertiggemacht hatte. Neu dazugekommen war eine weitere Angewohnheit: sich zur Seite drehen, nach seiner eigenen, lebenden Frau tasten. Um dann festzustellen, dass er in irgendeiner anderen Stadt im tragikomischen, bestenfalls harten Bett einer Pension oder eines preiswerten Kettenhotels lag. Allein.

Aber heute war alles anders. Danowski konnte sich gar nicht zur Seite drehen, weil direkt neben ihm die Wand war und etwas, das sich anfühlte wie ein Heizkörper, und den Arm konnte er nur unter Schmerzen ausstrecken, weil ihm der ganze Körper weh tat.

Danowski schlug die Augen auf. Der industrielle Fußboden mit dem gängigen Antirutschornament zerschnitt sein Gesichtsfeld wie ein Horizont, unterhalb dessen seine Wange auf dem kühlen Metall dieses Bodens lag und oberhalb dessen er im schummerigen Licht elektronischer Anzeigen mit Mühe die Konturen einer technischen Einheit ausmachen konnte. Steuerungselemente, die die halbe und nicht besonders hohe Wand füllten, Maschinenkästen, die sich weit ins Bild schoben und ihm ein Gefühl von Enge verursachten, eine mechanische Nachtwelt, deren Wände sich um ihn zusammengeschoben hatten, während er schlief.

Danowski hatte schon einiges an Hotelzimmerkatastrophen erlebt, seit er für die Abteilung Operative Fallanalyse des LKA Hamburg durch Deutschland reiste. Aber das hier war definitiv der Tiefpunkt. Für seine Begriffe war das gar kein Hotelzimmer. Eher ein Keller. War er so tief abgestürzt gestern Abend? Im Prinzip nicht seine Art, aber Erinnerungen, die das ausgeschlossen hätten, konnte er auch nicht vorweisen.

Er hob den Kopf und merkte, dass ihm dies mit jedem Zentimeter mehr weh tat. Er lag auf dem Fußboden eines Technikraumes, dessen Boden unter ihm zu schwanken schien, und undeutlich meinte er, ein Rauschen zu hören. Er trug die letzten halbwegs sauberen Kleidungsstücke, die er mit nach Friederikenburg gebracht hatte, dahin, wo die toten Frauen waren. Das Schwanken, das Rauschen und die Schmerzen sprachen für einen Kater, aber während Danowski sich aufstützte und Bitterkeit in seinem Mund schmeckte, geriet ihm seine unmittelbare Umgebung in einen schärferen Fokus, ihm war, als würde er jetzt erst wirklich wach. Gegenüber, an der Stirnseite der Konsole, stand der Name «Silventia» in schmalen grauen Lettern. Schon wieder. Erstaunlich, wie unvermeidbar dieser Windkraftkonzern hier in der vom Tourismus vergessenen Kleinstadt in der Achselhöhle der Nordseeküste war. Am Ende hing alles immer von «der Silventia» ab, wie die Einheimischen sagten, vor allem die Arbeitsplätze, die der Offshore-Windpark hinterm Wattenmeer den Leuten hier bescherte.

Manchmal fand Danowski sich schwer von Begriff, dann musste er im Nachhinein über sich lachen. Aber nach Lachen war ihm jetzt nicht zumute. Er richtete sich an der Wand auf, fand sein eigenes Stöhnen theatralisch und hoffte, dass seine Erkenntnis ein Irrsinn war und nicht die Realität: Wenn das hier ein Steuerungsraum der Firma Silventia war, die Windkrafträder in die Nordsee pflanzte, dann war er in der Gondel eines solchen Windrads, direkt hinter dem Rotor, hundertzwanzig Meter über dem gleichgültigen, aber nicht gleichmütigen Meer. Vierzig, fünfundvierzig Kilometer vom Ufer der letzten Inselreihe entfernt, gerade so weit, dass von dort niemand mehr die kilometerbreiten Reihen von Windkrafträdern sehen konnte. Wegen der Erdkrümmung. Die Windräder durften erst dort beginnen, wo sie von den Stränden aus fürs Auge hinter dem Horizont verschwanden. Und obwohl er schon oft sehr viel weiter von zu Hause weg gewesen war, machte ihn der Gedanke beklommen, vor den Augen der Menschen verborgen zu sein durch die Form der Erde selbst. Und wenn sein Kopf und der Rest seines Körpers sich weiter anfühlten wie jetzt, dann hatte ihn jemand betäubt, um ihn hierherzubringen.

Es dauerte immer eine Weile, bis sich nach dem Aufwachen jener Teil seines Gehirns zuschaltete, der für die Verarbeitung beruflicher Erkenntnisse und für das Abrufen kriminalistischer Expertise zuständig war. An manchem schlechten Tag hatte er das Gefühl, dieser Teil sei völlig abgehängt, aber jetzt dachte er beim Thema Betäuben wieder an die toten Frauen: Beide waren auch betäubt worden, bevor jemand sie erwürgt hatte.

Er bewegte sich ein wenig. Sein Körper fühlte sich wund an, als hätte er in einem Gurtgeschirr gesessen, mit dem jemand ihn hinaufgezogen hatte. Er hatte Schmerzen an den Oberschenkeln Richtung Lenden. Behutsam berührte er seine Stirn und meinte, Druckstellen unter den Fingern zu spüren, vielleicht von einem Helm, vielleicht davon, dass sein Kopf ungeschützt irgendwo angeschlagen war. Oder Abdrücke vom Fußboden, auf dem er mit dem Gesicht gelegen hatte. Wenigstens erst mal kein Blut.

Danowski suchte mit den Augen den kleinen Raum nach einem Ausgang ab, den er sich verschlossen vorstellte und der ihm selbst unverschlossen nicht viel nützen dürfte: Schließlich war da immer noch das Meer, wenn das hier eine Windkraftanlage jenseits der Küstenlinie war.

Wobei, plötzlich schöpfte er Hoffnung inmitten seiner Verwirrung. Vielleicht war er ja in einem sozusagen ganz normalen Windrad, auf dem Land, eingepflanzt in irgendein Mais- oder Kohlfeld, vielleicht musste er wirklich nur den Ausgang finden und konnte die Leiter hinabsteigen.

Aber er wusste, dass die Silventia von Friederikenburg einen Offshore-Windpark betrieb und keine Windkraftanlagen, die Bauern sich aufs Feld stellten, um ein bisschen Fördergelder mitzunehmen. Und er hatte, wenn er ehrlich war, einen salzigen Geschmack im Mund wie von Meerwassergischt.

Mühsam fokussierte er, um sich weiter im Raum umzusehen, aber sein Blick kam nicht weit. Rechts von ihm, halb verborgen durch die vorspringende Kante einer Maschinenverkleidung, lag ein Körper auf dem Boden des Gondelraums. Danowski sah schon an den Beinen, dass es eine Frau war, die Schuhe kamen ihm sogar bekannt vor, aber es dauerte einen Moment, bis ihm einfiel, woher. Ihr Haar glänzte schwach im blauen Licht der Konsole.

Nicht noch eine dritte, dachte er. Nicht noch eine Tote.

1. Kapitel

Dass er in seinem Leben noch mal auf einem Polizeifahrrad sitzen würde, hätte Adam Danowski auch nicht gedacht. Rechts der Deich, links die spätherbstlichen Felder mit Reihen von stillen Windrädern. Die einbeinigen Herrscher, dachte Danowski, denn sie waren überall und schienen schweigend auf den richtigen Augenblick zu warten. Er trat in die Pedale und kostete von der Geschwindigkeit. Die norddeutsche Herbstlandschaft flog links und rechts an ihm vorbei, irre, wie schnell man hier immer aus dem Ort raus war, die Knicks am Rande der Landstraße kahl, fast zweidimensional aus seinen Augenwinkeln, das Land dahinter grau und flach wie das ins Schweigen resignierte Antlitz einer Zeugin, die niemals was erzählen würde.

Mit maulfaulen Zeugen brauchte Danowski sich nicht mehr herumzuschlagen, er hatte einen neuen Job. Und im Moment ein nagelneues Polizeifahrrad unter dem Hintern. Acht-Gang-Nabe, Shimano-Bremsen, Alu-Rahmen, nichts Besonderes, aber alles picobello. Kein Vergleich zu der alten Möhre, die er seit Jahren im Keller hatte und die er um ein Haar beim Umzug gar nicht mitgenommen hätte. Nichts fühlte sich besser an als die erste Fahrt auf einem neuen Fahrrad.

Weil ihm Nieselregen über der Deichmarsch entgegenschlug und seine Zähne kalt wurden, merkte Danowski, dass er die Lippen geöffnet hatte: Er grinste, so viel Spaß machte ihm das hier.

Es war ein ungewohntes Gefühl. Sein neuer Job stresste ihn zwar nicht mehr so, wie es der alte getan hatte, seine Kopfschmerzen waren fast weg und die Dauererschöpfung nur noch eine gelegentliche. Aber schlechte Laune hatte er immer noch zu oft. Er dachte daran, was der Amtsarzt gesagt hatte, nachdem Danowski ihm gebeichtet hatte, dass er auch den zweiten Meditationskurs und die Gesprächstherapie geschmissen und die Selbsthilfegruppe für Hypersensible nie besucht hatte: «Wissen Sie, vielleicht ist es auch einfach nur das Leben.» Und das Leben brachte ihn selten zum Grinsen. Aber eben jetzt.

Beim ersten Kreisverkehr Richtung Industriegebiet oder Wesertunnel machte Danowski die volle Biege, schnittig lehnte er sich in den Wind und Richtung Straße, ihm war, als wäre sein Knie schon so gut wie auf dem Asphalt, absichtlich und kontrolliert, wie bei den Motorradrennfahrern, die er manchmal am Wochenende morgens mit seinen Töchtern guckte, wenn seine Frau Leslie am anderen Ende des Hauses ausschlafen wollte.

Dann eine Kindheitserinnerung, noch deutlicher als ebendie, zum ersten Mal ein neues Fahrrad zu fahren: wenn einem alles entglitt, wenn man das verlor, was für Danowski damals und heute bei den wertvollsten abstrakten Dingen immer ganz vorne in den Top Ten war – die Kontrolle. Die behielt er lieber bis zuletzt. Das ging immer damit einher, unmittelbar danach, aber eben doch im Nachhinein, zu merken, dass es zu spät war, dass man den Punkt überschritten hatte, an dem es noch die Möglichkeit gegeben hätte, die Kontrolle nicht zu verlieren, also den Mund zu schließen und nichts zu sagen, den Finger vom Abzug zu nehmen oder, in diesem Fall, vor der Kurve abzubremsen und nicht erst in dem Moment, wenn man die mit Laub bedeckte Ausfahrt aus dem Kreisverkehr schon erreicht hatte. Und noch eine Kindheitserinnerung: dieser Schlag in den Händen bis zu den Unterarmen, wenn man mit dem Vorderrad auf etwas Hartes, Unnachgiebiges wie einen Bordstein traf.

Dann war Danowski in der Luft. Richtung Straßengraben, wie er mit einer Art Erleichterung feststellte, während das Fahrrad und der Rest der Welt hinter dem unteren Rand seines Gesichtsfeldes verschwanden, als würde er aus der Landschaft gekippt. Das Letzte, was er sah, waren die auf den Kopf gedrehten Windräder am Horizont.

«Adam, du verfluchtes Arschloch, was hast du mit meinem Rad gemacht?»

«Es fährt sich nicht mehr ganz so gut wie vorhin, zugegeben.»

«Es fährt sich? Dafür, dass es sich fährt, gehst du ganz schön zu Fuß damit.»

«Wer sein Rad liebt, schiebt.»

«Wer mein Rad liebt, meinst du.» Finzi griff nach dem Lenker und nahm sein Dienstfahrrad wieder in Empfang.

«Tut mir leid», sagte Danowski. Er hatte in zehn Minuten seine Präsentation vor der Soko «Leuchtturm» und sah aus, als hätte ihn ein Trecker überfahren. Die Hosenbeine aufgerissen, die Ärmel schlammig, das Gesicht zerschrammt von dem, was der Herbst von den Brombeeren übrig gelassen hatte. «Ich hab die Kurve nicht gekriegt.»

«Kenn ich», sagte Finzi, während er das verbogene Vorderrad zu bewegen versuchte.

«Im Ortszentrum ist ein Fahrradladen», sagte Danowski matt. «Kannst mir gern die Rechnung schicken.»

«Ortszentrum», schnaufte Finzi verächtlich. «Unfassbar, in was für Scheißkäffer du dich schicken lässt.»

«Trotzdem nett, dass du mich besuchen wolltest», sagte Danowski, der zu übersehen versuchte, dass von der anderen Straßenseite einer der älteren Kollegen von vor Ort ihm die bittere Pantomime eines Mannes, der auf seine Armbanduhr schaut, vorführte, jetzt bereits in der dritten Version.

«Hundertachtundfünfzig Kilometer», sagte Finzi stolz, «und nur eine Übernachtung. Aber zurück fahr ich wohl mit dem Zug, wenn ich mir das hier so angucke.»

«Laub auf der Straße», sagte Danowski.

«Na ja, dann muss man halt die Fahrgeschwindigkeit auch mal den Witterungsverhältnissen anpassen», bemerkte Finzi halblaut mit finsterer Miene. Davon abgesehen sah er gut aus. Seitdem Finzi in Hamburg bei der Fahrradpolizei war, hatte er zehn, fünfzehn Kilo abgenommen, seine Gesichtsfarbe war deutlich gesünder als früher, seine Hände zitterten nicht mehr. Plötzlich wurde Danowski angesichts seines vor ihm übers halbwegs geschrottete Rad gebeugten Kollegen Finzi von Rührung vielleicht nicht übermannt, aber doch angerempelt und aus dem Gleichgewicht gebracht. Erstaunlich, dass Finzi und er sich beide halbwegs aus der alten Scheiße gezogen hatten. Jeder auf seine eigene Weise. Finzi, indem er dem Alkohol und der Berufsunfähigkeit durch die Versetzung zur Fahrradstreife entgangen war, und Danowski, indem er den Stress der Ermittlungsarbeit hinter sich gelassen hatte. Keine verwirrten Zeugen mehr, keine frisch entdeckten Leichen mehr, keine Büropolitik, keine Grabenkämpfe mit anderen Abteilungen. Alles, was ihn über Jahre mürbe und erschöpft gemacht hatte, hatte er zurückgelassen und eingetauscht gegen die übersichtliche Personalstruktur und das Aktenstudium der Operativen Fallanalyse. Ganz nette Kollegen plötzlich. Am Ende des Sommers hatten sie sogar alle zusammen gegrillt, seine ganze neue Abteilung, sieben Leute mit Partnern im Garten des neuen Chefs. So was kannte Danowski eigentlich nur aus den Erzählungen anderer Leute und von den Lehrerkollegen seiner Frau Leslie, die verstanden sich auch immer alle so gut oder konnten zumindest so tun. Für ihn war das was Neues. Wie sein Chef mit einer Schürze, auf die Brüste gedruckt waren, Würste an alle verteilt hatte. Okay, die Schürze hatte Danowski peinlich gefunden, aber ansonsten fand er es den Versuch wert, sich daran zu gewöhnen. Wie ein Familienfest war das gewesen, nur fast ohne nervige Verwandte.

Manchmal vermisste er Finzi. Er merkte jetzt erst so richtig, wie sehr er sich gefreut hatte, dass sein alter Kollege ihn hier in der Einöde der Deichmarsch besuchte.

«Deicharsch», sagte Finzi mühsam beim Aufrichten, als könnte er Gedanken lesen, aber nicht besonders gut. «Ich versteh nicht, Adam, warum du zwei Jahre einen aufwendigen Lehrgang machen musst, damit es am Ende aussieht, als wärst du strafversetzt worden. Und zwar nicht an einen einzigen Ort, sondern alle paar Wochen an einen anderen Arsch der Welt. Wo warst du neulich? Schwerte? Pfaffenhofen? Erfurz? Was für ein Scheiß.»

Danowski gefiel genau das mit am besten an der Arbeit der Operativen Fallanalyse beim Landeskriminalamt Hamburg: dass sie von Dienststellen aus ganz Deutschland angefordert wurden und dass er immer mal wieder ein, zwei Wochen lang nicht zu Hause war. Es hatte ein paar Monate gedauert, aber jetzt musste er zugeben: Es tat ihm gut. Der Familie vielleicht sogar noch mehr. Oder ließ er die eigentlich permanent im Stich? Na ja, das war so ein Gedanke, den er dann vielleicht doch in altbewährter Manier lieber erst mal wieder verdrängte. Seit Leslie Schulleiterin war und sie in Finkenwerder südlich der Elbe wohnten, in einem kleinen Haus, aber größer als früher ihre Wohnung mit Blick auf die Aral-Tankstelle, kam sein Vater aus Berlin, um nachmittags auf die Kinder aufzupassen, wenn Danowski wochenweise unterwegs war. Leslie, das wusste er oder wollte es zumindest glauben, machte das Beste daraus. Die Kinder waren glücklich, aber zu denen war der Alte auch nett. Das übersprang immer eine Generation. Mein Vater starrt in meinen Kühlschrank, dachte Danowski. Na gut.

«Wir sind halt externe Dienstleister», sagte er.

«Du müsstest dich mal reden hören», sagte Finzi. «Und scheiße siehst du auch aus, nebenbei.»

«Ich kauf dir ein neues», sagte Danowski und zeigte mit dem Kinn auf das Fahrrad, das er fast einen Kilometer über die Landstraße zum Polizeirevier am Rande von Friederikenburg zurückgeschoben hatte, wo er jetzt seine Einschätzung zum aktuellen Fall vor der Sonderkommission «Leuchtturm» abgeben sollte. Bei größeren Fällen kamen sie zu zweit oder zu dritt, aber er war noch nicht lange dabei, darum übernahm er eher kleinere Sachen und reiste alleine. So wie jetzt. Denn auch das hier war nichts Großes, zumindest nicht nach ihren verzerrten Maßstäben: eine tote Frau. Mehr als genug, aber nicht genug für zwei Kollegen. Danowski war’s recht, konnte er im Auto in Ruhe kein Radio hören. Nur nachts hasste er es manchmal, dass im ganzen Hotel niemand war, dem die Existenz von Adam Danowski irgendwas bedeutete. Von seiner Mutter mal abgesehen.

«Eigentum der Freien und Hansestadt», sagte Finzi. «Das kriegen die schon selber hin.»

Der Kollege von der Soko war längst in der Polizeiwache verschwunden. Die hatten sich bestimmt schon alle versammelt und warteten auf ihn. Aber er hatte das Bedürfnis, den Abschied von Finzi rauszuzögern, darum beugte er sich mit ratloser Geschäftigkeit über dessen demoliertes Dienstfahrrad. Mit gerunzelter Stirn fing er an, daran herumzufummeln.

«Alles noch von Hand, macht der Praktikant», sagte Finzi heiter.

«Na gut, ich geb auf», sagte Danowski. Sie hauten sich irgendwie auf die Schultern und machten dann eine Quatschumarmung daraus, und als Danowski ging, rief er noch «Und grüß Meta schön von mir» in Richtung Finzi. Der beugte sich schon wieder kopfschüttelnd über sein Fahrrad. Dabei machte er eine vage Handbewegung, als wollte er noch was sagen. Vermutlich irgendeine Zote über ihre gemeinsame ehemalige Kollegin, die er dann aber doch runterschluckte, und sei’s, weil Danowski kaum noch in Hörweite war.

«Eine tolle Idee, hier noch kurz vor unserem Termin eine kleine Radtour ins Gebüsch zu machen», sagte seine Mutter.

«Fand ich auch», sagte Danowski und blieb ganz ruhig, denn wenn er sich eins vorgenommen hatte, dann, sich von seiner Mutter nicht mehr provozieren zu lassen.

2. Kapitel

Auf der Treppe fummelte Danowski ein bisschen in seiner Aktenmappe, aber im Grunde wusste er, was er jetzt sagen würde. Nichts Originelles, aber er fand’s solide. Das waren seine neuen Wegmarken: nicht mehr Richtung originell abbiegen, schön bei solide bleiben.

Keiner vom knappen Dutzend Kollegen im Raum kommentierte Danowskis äußeres Erscheinungsbild, die Friederikenburger waren sehr diskret. In der Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort war das angenehm, aber nicht, wenn es darum ging, alte Zeugenaussagen durchzuarbeiten. Die Leute hier sahen und hörten im Allgemeinen wenig. Während die Soko-Leute sich unterhielten, kippelte Danowski auf seinem Besprechungsraumstuhl, ganz schön abgerockt war das hier, der graue Teppich undefinierbar striemig, die Wände beige und abgerieben in Hüfthöhe, wo immer alle lehnten, wenn’s was zu bereden gab. Je weiter man von den Landeshauptstädten entfernt war, desto runtergekommener waren die Reviere.

Aber er mochte das. Kleine Städte, von denen er noch nie gehört hatte. Als Berliner nach Hamburg gekommen und kaum was anderes gesehen als Millionenstädte. Das änderte sich mit jeder Beratungsleistung, die er im Namen der Operativen Fallanalyse erbrachte. Wie hier in Friederikenburg. Wo die Weser sich Richtung Nordsee öffnete, die industriellen Lichter von Bremerhaven auf der anderen Flussseite wie helle Punkte am unteren Bildrand, Friederikenburg selbst offenbar mehrfach abgestorben, vorm 19. Jahrhundert auf dem Weg zur Residenzstadt, im 20. auf dem Weg zum Industriestandort und jetzt auf dem zum Touristenziel. Nichts schien hier so richtig hinzuhauen, jetzt hatten sie ein bisschen Windkraftindustrie und ein bisschen Tourismus, zu viel von beidem, um den Laden endgültig dichtzumachen, und mittendrin die übliche Fußgängerzone mit mittleren Kettengeschäften, Ernsting’s family, die hatten solche Städte doch erfunden. Backstein, Eternit-Fassaden, Reetdächer und Fertighäuser durcheinandergewürfelt, zwischen den Ortsteilen kilometerweise Landstraßen mit Marschwiesen links und rechts und oben und unten, bis man den Blick wieder scharf stellte und das eine der Himmel war und das andere das Watt.

Als alle da waren, fing er an. Es war seine dritte Fallanalyse, und er fand sich inzwischen recht routiniert. Vielleicht eine Spur zu ausführlich. Die Strangfurche am Hals der Ermordeten, das bläulich verfärbte Gesicht, die punktförmigen Blutungen in den Augenbindehäuten, all das kannten die Kollegen vor Ort besser als er, zum Teil hatten sie es mit eigenen Augen gesehen, als sie die Frauenleiche am alten Leuchtturm gefunden hatten. Denen brauchte er nicht zu erklären, dass Corinna Karlsson erdrosselt worden war. Und dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort war. Klar, das musste alles noch mal rekapituliert werden. Aber Sandra Steckmann, die Soko-Leiterin vom örtlichen Revier, sein unmittelbarer Kontakt, seine Auftraggeberin, wenn man so wollte, kratzte sich die ganze Zeit an der Nase und der Oberlippe, als könnte sie der Versuchung, mit dem Popeln anzufangen, nicht mehr lange widerstehen. Eine ernste, schweigsame Polizistin ohne Haarschnitt, mit Sweatshirt und Cargohosen, die Danowski auf Anhieb sympathisch gewesen war, weil sie ihn am ersten Abend zu sich nach Hause eingeladen hatte, Niedersachsenhaus mit viel zu viel Platz, zottelige Kinder, Erbsensuppe und ein Mann, der direkt aus dem Stall kam, Tierarzt nämlich, das gefiel Danowski alles ausnehmend gut.

Wenn die Soko-Leiterin Steckmann nun von seiner Präsentation genervt war, dann war das schlecht: OFA und Soko mussten an einem Strang ziehen, und dafür musste er behutsam und im Rahmen seiner Möglichkeiten freundlich vorgehen. Nicht so schulmeisterlich wie er gerade. Danowski traf den Blick von Sandra Steckmann. Er schlug die Augen nieder und schürzte die Lippen, um ihr zu signalisieren: Lass mir Zeit, ich komm gleich zum Punkt. Sie nickte unmerklich, na gut.

Er vermutete, dass sie schon ahnte, wohin die Reise ging. Die Pointe derartiger Vorträge war oft dieselbe, und zwar die, die keiner vor Ort hören wollte.

Um sich davon abzulenken, betrachtete Danowski das Fundortfoto der toten Corinna Karlsson, das die Kollegen von der Soko an die Wand projizierten. Strangulierte hatten fast immer offene Augen, sie sahen verblüfft aus und als wollten sie gleich was sagen, vielleicht sich beschweren, weil ihre Gesichter aufgequollen waren, es sah aus, als blähten sie leicht die Backen. Die Operative Fallanalyse wurde von den Kollegen vor Ort bei Tötungs- und Sexualdelikten dazugeholt, wenn sie allein nicht weiterkamen. Das war nicht der Aspekt an der Arbeit, der Danowski gefiel. Was er mochte, war vielmehr, dass er alles nur aus zweiter Hand zu sehen bekam, all das Leid und Elend verschriftlicht und geordnet.

So wie hier: Corinna Karlsson, sechsunddreißig Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Das war ein Segen, jeder Fall ohne Kinder war leichter für ihn und alle Beteiligten. Marketingkauffrau, angestellt in der Öffentlichkeitsarbeit des örtlichen Windkraftparkbetreibers. Vor drei Wochen im Morgengrauen von einer Spaziergängerin tot aufgefunden auf einem relativ verlassenen Weg hinter dem Deich, der zum alten Leuchtturm im Watt führte. Der Leichnam hatte Schleifspuren am Rücken, wo die Kleidung hochgerutscht war, und Druckspuren an den Fußgelenken, die nach dem Tod entstanden waren, außerdem Faserreste von Seilen, die möglicherweise für den Transport der Leiche benutzt worden waren oder dafür, eine Plastikplane zu befestigen, in die der Körper eingewickelt worden war. Also war der Fundort nicht der Tatort, jemand hatte die Leiche mit Bedacht auf dem Trampelpfad zum Leuchtturm abgelegt.

Eine Beziehungstat war unwahrscheinlich. Ihr Ehemann arbeitete Hunderte Kilometer entfernt in Flensburg als Arzt und war nur am Wochenende in Friederikenburg, nicht in der Tatnacht, ihr Verhältnis galt als vergleichsweise spannungsfrei, niemand hatte Corinna Karlsson mit einem anderen Mann gesehen. In Corinna Karlssons offener, unbearbeiteter Browser-Historie fanden sich keine Hinweise auf Online-Bekanntschaften oder Dating-Portale. Wer sie kannte, sprach nur Gutes über sie, und mithin breitete sich Ratlosigkeit aus über Friederikenburg und dem Kreis Deichmarsch, was nach vier, fünf Tagen wie so oft in solchen Fällen zur Gründung der Sonderkommission «Leuchtturm» geführt hatte, zu der die Beamten vor Ort und ein paar Kollegen aus Hannover gehörten. Das war zwar die Landeshauptstadt, aber, von hier aus betrachtet, am anderen Ende der Welt, die Kollegen aus Hannover waren noch größere Außenseiter als Danowski.

Was den Fall komplizierter gemacht und ihm schließlich die Einladung nach Friederikenburg beschert hatte, war das Ergebnis der Obduktion: Sperma und Betäubungsmittel. Das Erste im Vaginaltrakt der Toten, das Zweite in ihrem Blut.

«Adam?» Die Leiterin der Soko sah ihn fragend an.

«Richtig», sagte Danowski. Er sah, wie seine Mutter den Kopf missbilligend schüttelte. War er also doch wieder abgedriftet.

«Jedenfalls besteht, wie von Ihnen bereits festgehalten, Grund zu der Annahme, dass die Tote betäubt und vergewaltigt worden ist», hörte Danowski sich fortfahren. «Für diese Chronologie spricht, wie wir wissen, die Abwesenheit von Traumata im Genitalbereich und von Kampfverletzungen an den gängigen Körperregionen», sagte er. Ein Kollege von der Soko sorgte mit der Fernbedienung dafür, dass die entsprechenden Bilder zur Untermalung an der Wand aufleuchteten wie abstrakte Weltuntergangsvisionen. Danowski wandte sich ab, bevor er die Nahaufnahmen den entsprechenden Körperstellen zuordnen konnte. Auch das war überflüssig, sie alle kannten die Bilder, aber die Zusammenstellung des Multimediamaterials hatte er den Kollegen überlassen.

Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin hatten sich alle im Raum gespannt nach vorn gebeugt. Das lag nicht an den anatomischen Bilder aus der Gerichtsmedizin, sondern daran, dass der Elefant im Raum sich sozusagen geräuspert hatte, indem Danowski «Sperma» sagte.

Sperma bedeutete DNA, und zwar reichlich. Sperma war ein Füllhorn an Genmaterial, so viel davon, wie sie in Sperma fanden, würden sie im Leben nicht brauchen, um den Mann zu identifizieren, der mit Corinna Karlsson Geschlechtsverkehr gehabt hatte, also mutmaßlich denjenigen, der sie betäubt und vergewaltigt und erdrosselt hatte.

Am Anfang hatten die Ermittlungen der Soko sich auf die Nacht vor dem Leichenfund konzentriert. Wer hatte in jener Nacht ein auffälliges Auto dort oder in der Nähe gesehen, ortsfremd womöglich? Das wäre ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit, wenn die wenigen Touristen, die im Sommer kamen, weit weg waren und die einzigen Fremden jene, die im Auftrag des Windparkbetreibers Silventia nach Friederikenburg kamen. Aber niemand hatte ein ortsfremdes Fahrzeug gesehen, die Ermittlungen waren ergebnislos im künstlich angehäuften Strandsand verlaufen, keine Feinde und Konflikte im sozialen Umfeld, keine Hinweise auf eine Gelegenheitstat.

Das Problem war: Nun hatten sie zwar die Genspuren des Täters aus dem Körper des Opfers, aber keinen Match in der DNA-Analyse-Datei des BKA. Drei Viertel aller Vergewaltiger tauchten in den Fingerabdruck- oder DNA-Datenbanken auf, meistens wegen Diebstahl oder Körperverletzung. Ihr Täter aber war nicht einschlägig aufgefallen, und sein Genmaterial stand mit keinem anderen ungeklärten Verbrechen in Deutschland oder, wie sich nach zwei Wochen herausstellte, Europa in Verbindung.

«Nach meiner Einschätzung», sagte Danowski, «lässt sich Folgendes mit großer Wahrscheinlichkeit über den Täter sagen.» Er war froh, dass der Kollege, um Danowskis Einschätzung und Handlungsempfehlung zu untermalen, wieder das Porträtfoto von Corinna Karlsson an die Wand warf, das jeder in Norddeutschland inzwischen kannte. Es war ein seltsames Bild, eins, das eher in die sozialen Medien gehörte als in die Ermittlungsakte eines Tötungsdelikts: eine junge Frau, die auf dem Boden lag, draußen, im Gras, ihr lockiges braunes Haar um sie ausgebreitet, die schmale Nase, der feine Mund und die hellen Augen zuversichtlich, fröhlich, aber auch erwartungsvoll, bereit, fotografiert zu werden. Eine seltsame Perspektive, von oben, ein wenig zu nah, die Arme nicht im Bild, aber die Schultern leicht nach vorn gedreht in dieser ein paar Jahre alten Instagram-Pose. Das Bild, das die Soko für die Ermittlungen und für die Pressearbeit verwendet hatte, war ein Selfie. Auf dieser Vergrößerung sah Danowski zum ersten Mal im Ausschnitt des gerippten T-Shirts von Corinna Karlsson ein Lederband und daran vermutlich einen Anhänger verschwinden, und er fragte sich undeutlich, was das wohl für einer war und ob der Anhänger für ihn womöglich was zu bedeuten gehabt hätte, wenn er an den aktiven Ermittlungen der ersten Tage und Wochen teilgenommen hätte.

«Es handelt sich um einen Mann, der das Opfer betäubt, vergewaltigt und erwürgt hat. Das Betäubungsmittel, das er verwendet hat, wird in der Veterinärmedizin eingesetzt und ist außerhalb von Fachkreisen wenig bekannt. Da eine Überprüfung aller Tierärzte in der Umgebung von hundert Kilometern nichts Ermittlungsrelevantes ergeben hat, weder Verdachtsmomente noch Praxiseinbrüche, gehen wir davon aus, dass der Täter gebildet genug ist, um sich durch eigene Recherchen Wissen über weniger bekannte Betäubungsmittel zu verschaffen, vermutlich mit Hilfe des Internets, und dieses Betäubungsmittel anonym auf dem Schwarzmarkt in einer Großstadt wie Bremen, Bremerhaven, Hamburg oder Hannover zu beschaffen. Das heißt, wir gehen von einem gebildeten, computeraffinen Mann mit eigenem Pkw aus, da der Leichnam des Opfers höchstwahrscheinlich mit Hilfe eines Fahrzeugs zum Parkplatz in Leuchtturmnähe transportiert und dann von dort an den Fundort gebracht wurde. Was uns zu der Vermutung veranlasst, dass wir es mit einem berufstätigen Täter zu tun haben.»

Ein älterer Kollege von der Soko nickte und sagte halblaut: «Kein Minderleister.» Danowski räusperte sich. Seine Mutter markierte ein Gähnen. Die Banalität seiner Ausführungen und Erkenntnisse war mit Händen zu greifen. Aber manchmal war genau das die Aufgabe der Operativen Fallanalyse: von außen kommen und denen, die zu nah dran waren, die Banalität des Unausweichlichen vor Augen halten.

«Wie gesagt, das sind Vermutungen», fuhr Danowski fort. «Aber was wir wissen, ist, dass wir über Genmaterial verfügen, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das des Täters ist oder, im mindesten Fall, das eines Zeugen, der bisher nicht in Erscheinung getreten ist und der für Sie aufgrund seiner Nähe zu Corinna Karlsson ein außerordentlich wichtiger Gesprächspartner wäre. Wir wissen außerdem, dass die Zeugenbefragungen und die Aufrufe an die Öffentlichkeit keine Hinweise ergeben haben, die uns etwas über die Tatnacht erzählen. Also, im Klartext: Niemand hat etwas Ungewöhnliches gesehen. Oder, noch klarer: Das, was alle gesehen haben, wenn sie etwas gesehen haben, waren gewöhnliche, erwartbare Dinge. Menschen und Fahrzeuge, die hier in die Gegend gehören und deren Auftauchen in der Nähe des Fundorts der Leiche und in den Stunden vor dem Fund nichts Auffälliges sind. Und wir wissen, dass der Fundort der Leiche abseits der üblichen Touristenwege liegt, wir wissen, dass dieser Trampelpfad seit der neu angelegten Deichpromenade hauptsächlich von Einheimischen genutzt wird, um zum alten Leuchtturm im Watt zu gelangen.»

Seine Mutter saß allein in der letzten Reihe an der Wand, und sie hatte diesen leicht amüsierten Gesichtsausdruck, ein wenig ungeduldig, wann kommt denn jetzt die Pointe? Er machte ein kleines Zeichen in ihre Richtung, damit sie ihm nicht dazwischenredete.

«Ich glaube, Sie ahnen alle, worauf das hinausläuft. Ich brauche Ihnen die statistischen Zahlen nicht runterzubeten, Sie wissen so gut wie ich, wie außerordentlich gering der Anteil von Zufallstätern bei Sexualmördern ist. Fast zwei Drittel der Täter kommen aus dem geographischen Nahbereich. Die Analyse Ihrer Ermittlungsergebnisse sagt, dass der Täter ortskundig ist, sein Ankerpunkt ist hier in der Deichmarsch.»

Die Soko-Leiterin blickte unbewegt. Der ältere Kollege, der Leuken hieß, wiegte das graue friesische Haupt. Wobei, das war hier nur ganz knapp Friesland, darauf legten die mittelgroßen Wert.

«Und die Wahrscheinlichkeit sagt, dass wir die DNA des Täters haben. Aus diesen Gründen, und dies nur als Zusammenfassung des schriftlichen Berichts, den ich in der vorigen Nacht fertiggestellt habe und den die Kollegin Steckmann jetzt von mir bekommt, um ihn an Sie alle weiterzugeben: Aus diesen Gründen empfehle ich einen Gentest aller Männer zwischen 20 und 70 im Kreis Deichmarsch.»

Das Schweigen war kurz. Vorne war der Soko-Kollege schon dabei, den Beamer zusammenzupacken, Corinna Karlssons zuversichtliches Selfie-Gesicht war von der Wand verschwunden. Dann entstand ein Murren und Scharren, als stiege es aus dem alten grauen Teppich auf.

«Massen-Gentest», sagte einer der Kollegen aus Hannover. «Wissen Sie, was das kostet und wie groß die Erfolgsaussichten bei so was sind?» Das waren rhetorische Fragen. Es kostete viel. Und die Erfolgsaussichten hingen von zu vielen Faktoren ab, um sich schätzen zu lassen.

«Das sind etwa zweitausendfünfhundert bis dreitausend Personen», sagte Danowski. Der Sauerstoff im Raum war so gut wie weg, und er merkte, dass es ihm schwerfiel, sich zu konzentrieren. Seine Mutter rutschte auch schon auf ihrem Stuhl hin und her, als könnte sie es nicht erwarten, endlich wegzukommen. Aber er brauchte sie vielleicht noch. «Jedenfalls rechnen wir wie so oft in diesen Fällen auch nicht damit, dass alle dreitausend Proben im Labor analysiert werden müssen», fuhr er fort. «Ich würde vielmehr auf die Dynamik setzen, die entsteht, wenn …» Seine Mutter rollte wieder mit den Augen.

«Schon klar», unterbrach ihn der Hannoveraner Kollege, «aber wenn keiner nervös wird, wenn alle sich freiwillig melden, dann ist das ein schwarzes Loch von Kosten und Personalaufwand, und …»

«Das kann einfach keiner von hier gewesen sein», sagte der Kollege Leuken aus dem örtlichen Revier, einer, der seit dreißig Jahren Polizist in Friederikenburg war und der sein Leben vor oder hinter dem Deich verbracht hatte, je nachdem, von wo aus man das Ganze betrachtete. «Wenn ihr über Wahrscheinlichkeit und so was und Statistik redet, dann schaut doch auch mal, dass hier seit dem Krieg kein Einheimischer ein Kapitalverbrechen verübt hat …»

«Reinhold», unterbrach ihn die Soko-Leiterin Steckmann, «mir fällt der Gedanke genauso schwer wie dir, aber du musst auch sehen, wie sehr sich Friederikenburg verändert hat in den letzten Jahren, es sind so viele neue Leute hier in die Gegend gekommen …»

«Neue Leute», sagte Reinhold Leuken, «das ist genau das Problem hier. Neue Leute. Seitdem die Silventia hier ihre Techniker schult und die Bauteile verschifft, ich meine, die ganzen Schulungsteilnehmer und Zulieferer und so, die sind doch gar nicht gemeldet im Kreis, die kannst du doch durch so einen Gentest, der die Leute hier verrückt macht, gar nicht erfassen. Von der Flüchtlingsunterkunft mal ganz abgesehen.»

«Das ist durch einen erweiterten Gerichtsbeschluss, der in diesem Fall sicher sinnvoll wäre, absolut machbar», schwadronierte Danowski und wurde ein wenig rot, vielleicht, weil die Spannung von ihm abfiel. Er warf seiner Mutter einen warnenden Blick zu. Manchmal fing sie an zu kichern, wenn er sich in Verlegenheit brachte, eine empathische Übersprungshandlung, die ihrerseits ihn dazu veranlasste zu grinsen, was er in den seltensten Fällen gebrauchen konnte. Grinsen passte eigentlich nie.

Aber der Stuhl seiner Mutter war leer.

3. Kapitel

Sie kannten sich von Kindesbeinen an, und, oh, was für Beine das waren. Am Anfang kurz und speckig, ziellos in die Luft gereckt aus reiner Lebensgier, später knochig, dünn, die Knie immer aufgeschlagen, Dauerschorf, Sommerbeine. Und dann wieder ein bisschen später sechs Beine, die noch nicht wussten, wohin und wieso, und dann verlief sich das alles eines Tages, die Beine und der ganze Rest.

Stephanie Rother kniete vor der Waschmaschine, wo die Hündin in ihrem Korb lag, und dachte an ihre Freundinnen, an Corinna, die tot war, und an Imke, mit der sie keinen Kontakt mehr hatte. Als sie ihr eigenes Gesicht im viel zu großen Fenster der Waschtrommel sah, Miele, Lebenszeitgarantie, fragte sie sich, ob ihr die Tränen übers Gesicht liefen wegen der Erinnerungen an die Zeit mit ihren Freundinnen, als sie jung gewesen waren und die Welt voller Möglichkeiten, Dinge wiedergutzumachen, oder wegen der Hündin Branca, sechzehn Jahre alt, Metastasen. Branca liebte das Geräusch und die Wärme der Maschine. Stephanie Rother wusste, dass das alles war, was sie noch tun konnte für die alte Hündin: sie an einem Ort in Ruhe zu lassen, den sie liebte. Der Rest war, ihr zweimal am Tag das Betäubungsmittel zu spritzen, um ihr die Schmerzen zu nehmen.

Sie stand auf und warf die Einwegspritze in den Mülleimer mit den Trocknerflusen. Sie atmete tief ein und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht wie Dreck.

Zum Weinen gereicht hätte, dass Corinna tot war. Ihre älteste Freundin, von Kindesbeinen an. Zusammen mit Imke. Das Dreiergespann, hatte ihr Vater gesagt, als wären sie Pferde gewesen, was ihr anfangs sehr gefiel, ab dreizehn, vierzehn dann aber gar nicht mehr. Wer wollte denn ein Pferd sein. Die drei von der Zankstelle, hatte ihre Mutter gesagt, wenn es mal wieder zwischen ihnen geknallt hatte. Kein Wunder, wenn man zu dritt war. Das war immer zwei gegen eine. Außer wenn es drei gegen alle anderen war. Das waren die besten Zeiten von allen, die besten Zeiten der Welt. Einmal hatte Corinna ihnen eine Einladung zum Geburtstag geschickt, ins Baumhaus, das eigentlich nur eine Spanplatte war, die sie in den Pflaumenbaum gequetscht hatten, mit einer verschimmelten Persenning als Dach, die im Sommerwind flatterte. «Die beste Zeit von allen Zeiten», hatte Corinna auf die Vorderseite der Einladung geschrieben, schon damals hatte sie derlei großartige Formulierungen geliebt, kein Wunder, dass sie später in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen war.

Ihr neunter oder zehnter Geburtstag. Jahre, bevor alles schwierig wurde und die Zeiten sie auseinanderrissen. Wieder schossen ihr die Tränen in die Augen. Stephanie Rother ignorierte sie, aber daran, wie wütend sie die Treppe aus dem Waschkeller ins Erdgeschoss ihres Einfamilienhauses hochstapfte, merkte sie, dass in ihr gerade nichts in Ordnung war.

Ein Einfamilienhaus. Wer hatte eigentlich die Idee gehabt? Thomas, klar. Weil es eine so günstige Gelegenheit gewesen war. Bei günstigen Gelegenheiten konnte man nicht Nein sagen, egal, ob es um einen Hamburger auf dem Heimweg vorm Abendessen ging, Sex mit der Kollegin nach der Weihnachtsfeier, wirklich, Stephi, es hat sich … so ergeben, oder ein Neubau-Einfamilienhaus, das plötzlich auf dem Markt auftauchte, schon halb eingerichtet, Musterhaus. Günstige Gelegenheit. Seitdem ihr Mann vor fast zehn Jahren gestorben war, hatte Stephanie Rother keine längere Beziehung gehabt. Ihr Mann war damals hinterm Deich zusammengebrochen mit sechsundzwanzig, Hirnblutung, nicht lange nach der Hochzeit. Ihre Freunde und Kollegen und ihre Eltern hatten immer wieder versucht, sie dazu zu bewegen, «sich umzuschauen», Männer kennenzulernen, aber die zwei, drei Namen, an die sie sich erinnerte, führten zu nichts, und obwohl sie sich selbst noch wahnsinnig jung fand, schien es ihr vergeblich, als sei es zu spät. Oder sie fand, sie hätte ja noch so viel Zeit. Vielleicht hätte sie längst wegziehen sollen, aber das Haus war für sie so was wie ein Denkmal der Zukunft, die sie mit ihrem Mann geplant hatte. Und Branca auch. Die hatte er mit in die Ehe gebracht.

Sie ging in die Küche und goss sich den Rest aus der Thermoskanne der Kaffeemaschine ein, die schon hier gestanden hatte, als das noch ein Musterhaus gewesen war. Corinna, Imke und sie, die drei Muskeltiere. Muskeln waren gut, das hatten sie schon mit sieben oder acht begriffen. Und Tiere sowieso, Tiere waren immer gut. Kein Wunder, dass schon die alten Helden sich so genannt hatten. Ihren Irrtum hatten sie erst begriffen, als sie Jahre später den Film gesehen hatten. Mit Charlie Sheen und Kiefer Sutherland, dreizehn waren sie gewesen oder zwölf, und sie erinnerte sich noch, wie sie sich erst gewundert und dann geschämt hatte, als auf der Leinwand «Die drei Musketiere» stand und nicht, was sie immer gedacht hatte.

Zum hundertsten Mal seit Corinnas Tod dachte sie daran, Imke anzurufen. Sie hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr. Das war so ein Satz, der ihr automatisch im Kopf auftauchte, wenn sie an Imke dachte. Den sagte sie, wenn sie alte Freunde traf, die sie fragten, was aus «den anderen beiden» geworden sei. Bis vor kurzem hatte sie dann gesagt: Cori und ich arbeiten bei der Silventia, mit Imke hab ich seit Jahren keinen Kontakt mehr. Seit damals, fügte sie in Gedanken hinzu, auch jetzt wieder, und jedes Mal war das eine Formulierung, über die sie sich wunderte und schämte zugleich: seit damals.

Sie ging zum Telefon und nahm es von der Station, den Kaffeebecher in der anderen Hand. Die Nummer von Imke hatte sie gar nicht mehr. Ihre Finger hätten die von früher gewählt, von Imkes Eltern auf der Insel. Oder von den Brakels, wo sie später mit Corinna und Imke gewohnt hatte, als sie Leuchtturmkinder waren.

Hast du auch so Angst, Imke?

Liegst du nachts auch wach und denkst an Cori?

Bist du auch so allein?

Und weißt du, wie leid mir das alles tut? Imke?

Sie ahnte, dass sie reden würde wie ein Kind, wenn sie je wieder mit ihrer alten Freundin sprechen sollte.

Ich glaube, Imke, das hat alles mit früher zu tun. Dass Cori tot ist. Ich glaube, das ist wegen früher.

Wegen damals.

Manchmal sah sie Imke, wenn sie aus dem Nachbarort zum Famila hinterm Kreisverkehr kam, weil man da in der ganzen Gegend am besten einkaufen konnte. Imke war immer noch die Schönste von ihnen, nach all den Jahren, aber wenn Stephanie sah, wie Imke hinterm Einkaufswagen her das linke Bein zog, Hinkebein, Hinkebein, willst du meine Hexe sein, dann bekam sie eine Gänsehaut und versteckte sich hinter dem Regal mit den Milchersatzgetränken, Reis-, Soja-, Hafer-Drinks und Brottrunk. Das Leben konnte so banal und so ekelhaft sein und so egal.

Sie arbeitete bei der Silventia in der Qualitätskontrolle. Ihr Leben wäre gerade so durchgekommen: nicht schlecht genug, um es zurückzuschicken, aber bei einer Reklamation wäre es auf Kulanz hinausgelaufen.

Imke erinnerte sie an diesen Werbespot damals im Fernsehen, als sie fünf oder sechs war. Ein Junge, der mit einem Kettcar durch die Gegend kurvte, die Handbremse zog und in die Kamera sagte: «Ich heiße Kai, und ich will später Rallyefahrer werden», und dann eine besorgte Männerstimme aus dem Off: «Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält Sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischenkommen?» Während er das sagte, verlangsamte sich das Bild, und die fröhliche Hintergrundmusik wurde verzerrt, davon hatte Stephanie Rother monatelang Albträume gehabt, und dann, als die Musik ganz unerträglich wurde und Kais Gesicht am Kettcar-Lenkrad ganz ernst, folgten Stille und Standbild und der eingeblendete Schriftzug, gesprochen von der gleichen Männerstimme: «Kinderlähmung ist grausam.» Und dann kurvte Kai weiter, die Musik wurde wieder fröhlich, was fast noch schlimmer war, und die Stimme sagte: «Schluckimpfung ist süß.»

Kinderlähmung. Das war auch eine dieser Geschichten von früher. Alles hatte mit früher zu tun. Alles war wegen früher. Mehr hätte ihr auch Imke nicht gesagt, wenn sie sie jetzt angerufen hätte. Mehr konnte keiner sagen, aber es erklärte ihr nicht, warum sie Angst hatte vorm nächsten Tag und manchmal sogar vorm nächsten Augenblick.

Imke hat Kinderlähmung, das war dann die Geschichte gewesen. Die vielleicht gar nicht so plausibel gewesen war. Als Begründung dafür, warum Imke mit fünfzehn monatelang im Krankenhaus war und danach nie wieder in die Schule kam, weil ihre Eltern nach Osten raus Richtung Bremerhaven zogen, wo die ärztliche Versorgung besser war. Warum hatten das eigentlich alle geglaubt? Warum hatte sie selbst das irgendwann so gut wie geglaubt?

Zum ersten Mal seit langem musste sie an Ludger denken, den Sohn ihrer Gastfamilie, bei der Imke, Corinna und sie damals gewohnt hatten. Vielleicht, weil der Junge im Schluckimpfungsfilm sie an Ludger erinnerte. Der gleiche arglose Blick, die gleiche bevorstehende Verletzung. In ihrer Erinnerung war ihre Jugend eine schlimme Zeit gewesen, aber war sie das nicht immer? Eigentlich hatten Corinna, Imke und sie sich gar nicht so gut verstanden, wie sie und die anderen immer geglaubt und getan hatten. Bevor sie Leuchtturmkinder wurden und zur Gastfamilie auf dem Festland kamen, weg von der Insel, weg von ihren Eltern, hatten sie nie darüber nachgedacht, ob sie Freunde waren. Vielleicht, weil die Insel so klein war. Sodass sich die Frage gar nicht stellte, wer wessen Freundin war und wer die beste, wer die zweitbeste. Das kam erst später, als sie nach Friederikenburg in die Schule mussten und bei Ludgers Familie wohnten. Da sprachen sie es zum ersten Mal aus: Wir bleiben Freundinnen für immer. Bis in den Tod. Das Wort war gefallen. Und jetzt? Schon deshalb musste sie zu Imke, weil der Tod jetzt da war und sie nur noch zu zweit waren. Und verbunden hatte sie, dass sie alle Ludger hatten beschützen wollen und dass sie alle ein bisschen in ihn verliebt gewesen waren oder sehr. Manchmal sah sie ihn, und dann stellte sie an ihrem Lächeln fest, dass sie ihn immer noch mochte, auch wenn sie nie ein Wort miteinander sprachen. Was sie immer bedauerte. Aber sie hatten Ludger nicht beschützen können. Und nach seinem Unfall war alles auseinandergebrochen. Damals, auf dem Leuchtturm.

Jetzt, wo sie wieder an Ludger dachte, zog sich etwas in ihr zusammen. Es gab diese alte indianische Weisheit, wobei, das war natürlich ein Klischee, das stimmte sicher gar nicht, vielleicht stammte es von Karl May oder aus einem Western, den sie früher mit ihren Eltern im Fernsehen gesehen hatte, wenn der Wind auf der Insel die Antenne in Ruhe ließ: dass man, wenn man einem Menschen das Leben gerettet hatte, von da an für diesen Menschen verantwortlich war.

Was bedeutete das dann für einen Menschen, den man nicht gerettet hatte, aber man hatte es versucht, und der Mensch war auch nicht gestorben, aber fast? Sie dachte daran, wie Ludger in der Küche gestürzt war, und danach konnte er nicht mehr auf die gleiche Schule gehen wie sie, das dauerte danach alles viel länger bei ihm, und seine Mutter hatte gesagt, Ludger ist gefallen, dabei wussten sie alle drei, dass das nicht stimmte. Sie hatten Ludger nicht retten können. Waren sie darum umso mehr verantwortlich für ihn, oder woraus bestand dieses seltsame Band zwischen ihnen und ihm?

Sie stellte das Telefon zurück auf die Station in der Schrankwand. Hinter sich hörte sie ein helles, klapperndes Geräusch, dann ein Schleifen. Brancas Tatzen auf dem pflegeleichten Fliesenboden im Wohnbereich, Bronx Taupe, Abriebklasse 4, der Quadratmeter zu 14,99, günstige Gelegenheit. Die Hündin versuchte, ihre Hinterbeine aufrecht zu halten, aber je mehr sie mit dem Schwanz wedelte, desto mehr verlor sie an Kraft, und die Beine rutschten ihr ein ums andere Mal weg, während sie auf Stephanie Rother zukam, halb laufend, halb rutschend. Die Hündin war voller Pläne.

Wenn ich jetzt eine Waffe hätte, dachte Stephanie Rother, jetzt, in diesem Moment, in meiner Hand. Dann würde ich sie erschießen.

4. Kapitel

Eine Dreiviertelstunde später stand Danowski wieder auf der Straße. Es war meistens so, dass die Kollegen der örtlichen Soko noch zurückblieben, wenn die Beratung mit der OFA vorüber war. Entweder um die nächsten Ermittlungsschritte praktisch in die Wege zu leiten. Oder um sich über die OFA-Leute, ihre Klugscheißerei und ihre weltfremden Ratschläge auszutauschen und sich auf diese Weise ein wenig Erleichterung zu verschaffen in einem Fall, der sie alle bereits viele Nerven gekostet hatte. Danowski vermutete, dass es in diesem Fall auf beides hinauslief: handeln und über ihn lästern.

Er stand ein bisschen unschlüssig auf dem feuchten Gehwegasphalt herum, weil er keine Lust hatte, zurück ins Hotel zu gehen und sich dort aufs Bett zu legen oder den trostlosen Wellnessbereich heimzusuchen, zugleich war er aber auch schon zu durch hier mit dem Ort, um jetzt gepflegt über den Deich Richtung Meer zu flanieren und dem November die recht hohe Stirn zu bieten.

«Ich geh noch mal zum Leuchtturm», sagte seine Mutter, als wollte sie Danowskis Gedankengang unterbrechen. Und dann, widerwillig wie jemand, der eine Konvention gelernt hat, aber nicht, wie man sie ohne Anstrengung erfüllt: «Kommst du mit?»

Danowski schüttelte den Kopf. Zum Fundort? Nee. Die Vorstellung, sich an die aktiven Schauplätze der Ermittlung zu begeben, wenn es das alles auch als Akten gab, kam ihm absurd vor. Oder? Danowski spürte einen seltsamen Zug im Bauch, die Sorge, vielleicht doch was zu verpassen. Er atmete aus. Manchmal verblüffte es ihn, wie klar er sich innerlich aufspalten konnte: Er merkte, dass er die aktive Ermittlungsarbeit vermisste, aber er merkte auch, wie gut er das ignorieren konnte. Denn man erinnerte sich immer nur an die guten Seiten, wenn was vorüber war. Ans Draußenrumlaufen, an die Stille im Auto, wenn man durch die Scheibe starrte und auf was wartete, an den Frieden, den man dann spürte. Auch an die Menschen, mit denen man zu tun hatte, von denen ja nicht alle zerstört oder beschädigt waren. Aber alles, was einem nicht gut bekommen war, vergaß man. Er dachte an Meta Jurkschat, mit der er vor zwei Jahren im Elbtunnel-Fall ermittelt hatte. Am Anfang hatte sie ihn wahnsinnig gemacht, später hatte er sie sehr gemocht. Wobei, in Wahrheit hatte er Jurkschat die ganze Zeit gemocht. Wenn er ehrlich war, vermisste er sie mehr als Finzi.

Seine Mutter ging ohne Gruß, oder Danowski hatte ihn übersehen. Er sah ihr einen Moment unschlüssig hinterher, bis sein Blick unscharf wurde und er nur noch die dunkelroten und grauen Fassaden der norddeutschen Kleinstadt, den Asphalt, die sauber geparkten Autos und die abgeblätterten Straßenbäume wie ein lustlos gestaltetes graphisches Muster wahrnahm.

«Und?»

Vor ihm, ein paar Meter entfernt, stand ein Mann in einer von diesen zweifarbigen Draußenjacken, die für Danowski untrennbar mit der Nordseeküste verbunden waren. Mitte sechzig, aber mit einem Bein schon ganz weit draußen im Greisenzustand, den hielt innerlich irgendwas nur noch mühsam zusammen.

«Und was?», fragte Danowski, gar nicht undankbar für die Ablenkung.

«Gibt’s was Neues? Wie kommen Sie voran?» Die Steuerzahler, deren Steckenpferd es war, mit aktivem Interesse Mordermittlungen zu verfolgen, wirkten immer leicht kaputt und überspannt, und das hier war offenbar einer von ihnen.

Danowski zuckte die Achseln. «Es kann sein, dass die Leitung der Sonderkommission morgen eine Pressekonferenz veranstaltet, vielleicht können Sie es so lange aushalten.»

«Kriegen Sie das Schwein?»

«Wieso fragen Sie mich das?»

«Sie sind doch von der Polizei. Der Profiler aus Hamburg.» Der Mann sagte das Wort, wie es geschrieben wurde, als wäre ihm im letzten Moment die kinohafte amerikanische Aussprache lächerlich vorgekommen.

«So nennen wir das nicht», belehrte ihn Danowski, «und wenn Sie sich schon so gut auskennen, werden Sie auch verstehen, dass ich Ihnen hier zwischen Tür und Angel keine Fragen zu laufenden Ermittlungen beantworten kann.»

Der Mann nickte. «Ist nur so, dass mich das interessiert.»

«Das merke ich, ja.»

«Ich hab die Kleine ja gekannt.»

«Die Kleine? Frau Karlsson?»

«Corinna. Die hat früher bei uns gewohnt.» Er trat einen Schritt vor und streckte seine Hand aus. Pranke. Das war das Land der großen Hände hier. Danowski griff mit seinen kleinen zarten Aktenblättererfingern danach wie jemand, der versucht, mit nur einer Hand einen Katenschinken vom Tisch zu heben.

«Brakel. Wulf Brakel.»

«Hauptkommissar Danowski. Vom LKA in Hamburg. Aber das haben Sie ja schon erkannt.»

«Hier kennt jeder jeden, wissen Sie.»

«Hab ich schon mal gehört, ja.»

«Ich hab auch schon mit Sandra gesprochen. Mit Frau Steckmann. Ich bin Lehrer, wissen Sie. War ich, will ich sagen.»

«Ja, die Kollegin Steckmann leitet die Ermittlungen.»

«Jedenfalls ist mir noch was eingefallen. Ich würde gern noch mal mit Sandra sprechen. Mit Frau Steckmann.»

«Die ist noch in einer Besprechung. Am besten, Sie rufen später an.»

«Kann ich Ihnen das kurz sagen? Ich muss noch nach Bremerhaven zum Kardiologen.»

«Nee, besser nicht, da sind Sie bei jedem hier auf dem Revier besser aufgehoben als bei mir.»

Brakel trat wieder zurück, offenbar enttäuscht von der Polizei aus der Metropolregion Hamburg. «Würden Sie ihr ausrichten, dass sie mich anrufen soll?»

Danowski wollte ihm gerade erklären, dass die Soko-Leitung anderes zu tun hatte, als schon vernommene Zeugen persönlich noch mal abzutelefonieren, aber etwas im Blick des alten Lehrers ließ ihn zögern. Der hatte Angst. Nichts war interessanter als Angst. Angst war die Leuchtspur im dichtesten Ermittlungsdunkel.

Er nickte. «Kann ich machen.»

«Das war keiner von hier», sagte Brakel, bevor er sich abwandte. «Sandra wird das verstehen. Die hatte immer eine schnelle Auffassungsgabe. Eins in Natur und Technik. Frau Steckmann.»

Danowski nickte. Sieh an. Die Frau Steckmann. Eins in Natur und Technik.

«Und», sagte Brakel dann noch, als wäre ihm im Gehen noch ein schwacher Trumpf eingefallen, «sie soll einfach mal wieder vorbeikommen. Meine Frau würde sich freuen. Und Ludger bestimmt auch.»

5. Kapitel

«Seit wann hast du eigentlich eine Handtasche?»

«Ich hab schon immer Handtaschen gehabt, jede Menge. Einen ganzen Schrank voll. Daran musst du dich doch erinnern, das habt ihr doch alles später weggeschmissen, als ich tot war.»

«Ich hab nichts weggeschmissen. Aber du hast nie eine getragen.»

«Ich hab nie eine gebraucht.»

«Und jetzt?»

«Es passt doch, oder? Ich finde, ich brauche irgendein Utensil.»

«Ich dachte, du würdest genauso aussehen wie früher.»

«Eben, damit ich nicht mehr genau so aussehe wie früher.»

Danowski nickte. Sie hatte ja recht. Wenn seine Mutter genauso ausgesehen hätte wie früher, wäre es unheimlich gewesen. Als sie starb, war er zwölf, und seine Mutter war dreiundvierzig. Jünger als er heute. Er erinnerte sich an eine kleine, zierliche Frau mit weichen, starken Händen und kurzen, breiten Fingern, an einen glänzenden braunen Bob, den sie vorne bis über die Augenbrauen trug, und an hellblaue, ausgewaschene Jeans, die Löcher gehabt hatten, als es noch nicht Absicht war, und an Baumwollpullover mit Zopfmuster. Aber nur undeutlich. Darum sah seine Mutter jetzt, als sie wieder aufgetaucht war, wie eine alte Frau aus, so, als wäre sie Mitte siebzig. Aber gekleidet, wie er sie nie gesehen hatte, mit einem taubenblauen Wollkostüm und fleischfarbenen Strumpfhosen, in braunen, vernünftigen Schuhen mit flachem Absatz, und manchmal, wenn er näher rankam, meinte er sogar eine Perlenkette zu sehen. Seine Mutter hatte nie eine Perlenkette getragen, aber sie hatte eine geerbt, von ihrer Tante Gerda. An die Danowski sich nur ganz undeutlich erinnerte, aber ihm war, als trüge seine Mutter vieles von dem, was er von Tante Gerda noch zu wissen meinte: das Kostüm, manchmal einen weichen Hut, die matte rote Handtasche.

Die Sache mit seiner Mutter hatte begonnen, nachdem Danowski wieder beim Amtsarzt gewesen war. Weil er einmal wegen seiner Hypersensibilität auffällig geworden war, musste er alle zwölf Monate die Evaluierung erneuern lassen. Und als es soweit war, musste Danowski zugeben, dass er immer noch Absencen hatte während der OFA-Lehrgänge, dass seine Konzentration oft nicht ausreichte, um die neuen Aufgaben zu bewältigen, und dass er sich in Details verlor. Er schwamm. Früher hätte er das abgestritten, aber diesmal wollte er dem Problem nicht ausweichen, er wollte das hinkriegen.

Und er wusste auch: Bei den Mordbereitschaften im LKA war er verbrannt, da nannten sie ihn wegen seiner Überempfindlichkeit und seiner mangelnden Belastbarkeit die «Hypersensibylle». Die OFA war seine letzte Chance. Wenn er die nicht schaffte, dann würde er Finzi um die Fahrradstaffel beneiden.

Also ließ er sich vom Amtsarzt eine Verhaltenstherapie verordnen. Eigentlich fand Danowski das gut, es entsprach in gewisser Weise seinem Weltbild. Nicht ewig nach den Ursachen und den Zusammenhängen forschen, sondern einfach nur einen Weg finden, dass das, was einen störte, aufhörte, dass es weniger wurde oder dass man zumindest besser damit zurechtkam. Ohne zusätzlich was machen zu müssen, wie zum Beispiel meditieren, sondern indem man das, was man sowieso machte, nämlich vor sich hin leben, einfach etwas anders tat.

Einige Wochen Schlaf-, Stress- und Absencen-Protokolle später sagte die Therapeutin, Danowski solle sich in den Momenten, in denen er den Halt zu verlieren meinte, einen Anker suchen.

Danowski hatte mehr gestöhnt als geseufzt. Eigentlich fand er die Verhaltenstherapeutin ganz okay, und wenn er sich langweilte, wartete er darauf, dass ihre Grübchen wiederkamen, bis sie das eines Tages rauskriegte, was ihm einen Schrecken einjagte.

Jetzt hatte sie ihn kritisch angesehen, wegen des Stöhnens. Keine Grübchen.

«Der Atem als Anker», hatte Danowski erklärt. «Das kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Darum ging’s bei der Achtsamkeitsmeditation auch schon. Ich hab langsam das Gefühl, ich dreh mich hier im Kreis.»

Die Therapeutin hatte den Kopf geschüttelt. «So ist das nicht gemeint, sondern … noch metaphorischer.»

«Also noch schwammiger.»

«Es geht eher darum, dass Sie sich einen visuellen oder imaginären Halt im Raum suchen, wenn Sie das Gefühl haben, dass alles zu viel wird für Sie, dass alles unkontrolliert auf Sie einbrandet, dass Sie von der Fülle an Eindrücken und Informationen überwältigt werden, dass Sie …»

«Schon gut. Ich weiß, was Sie meinen. Also, mit dem Haltverlieren.»

«Es kann dann zum Beispiel helfen, wenn Sie – in einer unübersichtlichen Gesprächssituation oder beim Kontakt mit einer großen Gruppe oder so – eine Grünpflanze auf dem Fensterbrett fixieren.»

Das war ihm bekannt vorgekommen. Schon in der Tanzschule Apitsch am Ostpreußendamm in Berlin-Lichterfelde hatte er Mitte der Achtziger gelernt, dass eine Grünpflanze ein idealer Gegenstand für einen Gesprächsauftakt mit der Tanzpartnerin während einer Tanzpause beim Tanztee war: «Mögen Sie Grünpflanzen?» Grünpflanzen, genauer gesagt, Zimmerpflanzen, denn um nichts anderes ging es ja, hier redete niemand über Dschungellianen oder winterharte Bodendecker, Zimmergrünpflanzen waren also hiermit nicht nur eine biographische Konstante bei ihm, sie verbanden Berlin-Lichterfelde mit Hamburg-Wandsbek, wo er bei der Therapeutin saß, sie verbanden die Kunst des Gesprächs mit seinem Kampf gegen die Überforderung, waren mithin also offenbar das, was die Welt im Innersten zusammenhielt, Ficus und so weiter. Leslie mochte so was ja auch, aber er hatte alle Zimmerpflanzen im Laufe der Jahre sterben oder vorm Umzug nach Finkenwerder verschwinden lassen. Ein neuer Anfang?

«Herr Danowski?»

«Ja, klar. Grünpflanze. Als Anker.»

«Also, Sie müssen sich das vorstellen wie bei jemandem, der seekrank ist. Da gibt es überhaupt gewisse Ähnlichkeiten, ich bezeichne diese Hypersensibilität analog dazu im Grunde manchmal gern als lebenskrank, aber das klingt so nach Suizid, ich meine eher, weil das Leben so schaukelt. Und darum dann eben der Anker. Sie fixieren etwas im Raum, und das ist so, als würden Sie den Fokus mit Hilfe eines Ankerpunktes wieder scharf stellen, wie ein Weißabgleich, wenn man eine Kamera auf ein weißes Blatt Papier richtet, damit …»

«Aber Sie merken ja», denn Danowski war wirklich viel kooperativer inzwischen, «wenn ich mich auf eine Grünpflanze fixiere, denke ich nur noch über Grünpflanzen nach, und dann verliere ich erst recht den Halt und bin weg …»

«Das ist natürlich bei jedem verschieden. Aber es kann auch ein imaginärer Anker sein, also einer, den Sie sich vorstellen.»

«So ein richtiger Anker? Mit Rost und so?»

«Nein, manche Klienten erzählen, dass es ihnen hilft, sich in diesem Moment eine bestimmte Person vorzustellen, die sie in ihrem Leben als Respektsperson oder Vertrauensperson oder als jemanden erfahren haben, der ihnen Halt gibt.»

«Hm.»

«Also, ein Kollege von Ihnen hat mal gesagt, er denkt an seinen alten Fußballtrainer aus der A-Jugend, wenn er Angstattacken bekommt, und der …»

«Ich habe nie Fußball gespielt. Also, nicht im Verein. Ich durfte nicht. Mein Vater fand diese Vereinsmeierei immer kryptofaschistisch. Oder protofaschistisch. Ich weiß es nicht mehr. Die beiden kriege ich immer durch den Tüddel.»

«Ich weiß, dass Sie wissen, dass Sie das nicht so wörtlich nehmen müssen. Mein Eindruck ist gerade, dass Sie einfach die Zeit rumbringen wollen.»

«Nein, nein. Vielleicht, ja. Aber Sie haben ja recht.»

«Sie müssen vielleicht einfach mal ausprobieren, ob es so eine Ankerperson für Sie in Ihrem Leben gibt. Das ist Ihre ganz private Sache, das müssen Sie mir auch nicht erzählen. Sie können aber natürlich, ich freue mich über jeden Erfolg. Eine Klientin zum Beispiel, die furchtbare Sprechangst hatte, hat erzählt, sie würde bei Vorträgen an ihre Mutter denken, also, nicht nur denken, sondern sich richtig bildlich vorstellen, dass ihre Mutter mit im Raum sitzt und ihr aufmunternd zunickt.»

«Meine Mutter ist tot», hatte Danowski gesagt.

Und so hatte es angefangen. Mehr aus Langeweile, vielleicht. Danowski hatte sich angewöhnt, seine kleinen Krisen über sich ergehen zu lassen, seine Abwesenheiten, wenn er sich verlor, es machte ihn müde, und es langweilte ihn, aber es beunruhigte ihn nicht mehr. Nur, dass es ihn bei den OFA-Schulungen noch auffälliger in Schwierigkeiten brachte als zuletzt bei seinen Ermittlungen. Da ließ sich immer allerhand wieder ausbügeln, oder der Partner half einem aus, aber bei den Schulungen stellte er fest, dass er nicht so gut war, wie er gern sein wollte, und dass er manchmal Sachen einfach nicht mitkriegte.