6,99 €

Mehr erfahren.

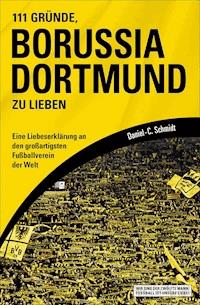

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

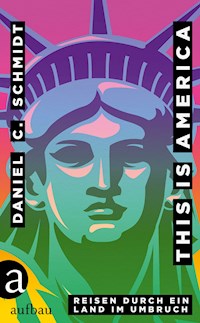

Wie herrlich vermessen. 111 Gründe, Borussia Dortmund zu lieben. Wirklich? Ganz im Ernst jetzt? An der Börse warnt man davor, zu hoch einzusteigen. Im Fußball ist das ähnlich. Zu hoch eingestiegen, und schon zückt der Schiri Gelb. Für die, die bereits dabei sind, muss keine Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die wissen, warum das alles so großartig ist und verrückt und manchmal herzzerreißend. Wer noch nicht dabei ist und jetzt erst bei Borussia Dortmund einsteigt, fällt schnell unter Modefan-Verdacht. Logo, die Jungs haben grad einen ganz guten Lauf, da macht's noch mehr Spaß, mit auf Reise zu gehen. Aber wer wäre momentan nicht sowieso hingerissen von den Fähigkeiten eines Marco Reus? Diesen mühelosen, traumhaften Doppelpässen mit Nuri Sahin? Der Grandezza eines Mats Hummels beim Spielaufbau? Wie abgeklärt ein Ilkay Gündogan Spiele lenken kann? 111 Gründe also. Ist denn alles drin? Ja, alles, restlos. Eben 111-mal Schwarz-Gelb. Hier schwarz auf weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Daniel-C. Schmidt

111 GRÜNDE, BORUSSIA DORTMUND ZU LIEBEN

Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt

»Doing well in football is like childbirth – it doesn’t happen overnight.«

BRIAN CLOUGH

*

»Später werde ich über das alles Genaueres schreiben.« RAINALD GOETZ, »LOSLABERN«

VORWORT

AUFWÄRMEN

Wie herrlich vermessen: 111 Gründe, Borussia Dortmund zu lieben. Wirklich? Ganz im Ernst jetzt? An der Börse warnt man davor, zu hoch einzusteigen. Im Fußball ist das ähnlich. Zu hoch eingestiegen, und schon zückt der Schiri Gelb. Für die, die bereits dabei sind, muss keine Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die wissen, warum das beim BVB alles so großartig ist und verrückt und manchmal herzzerreißend. Wer noch nicht dabei ist und jetzt erst bei Borussia Dortmund einsteigt, fällt schnell unter Modefan-Verdacht. Logo, die Jungs haben grad einen ganz guten Lauf, da macht’s noch mehr Spaß, mit auf Reise zu gehen. Aber wer wäre momentan nicht sowieso hingerissen von den Fähigkeiten eines Marco Reus? Diesen mühelosen, traumhaften Doppelpässen mit Nuri Şahin? Der Grandezza eines Mats Hummels beim Spielaufbau? Davon, wie abgeklärt ein İlkay Gündoğan Spiele lenken kann?

Damit sich die Leidenschaft für einen Verein komplett entfalten kann, gehören neben den Momenten des Triumphes halt auch die vielen Augenblicke, wo es drunter und drüber geht. Davon gab’s mehr als genug bei der Borussia. Einige muss man genießen, viele schlichtweg durchstehen. Ein Relikt aus einer sehr, sehr dunklen Zeit in Dortmund ist beispielsweise die BVB-Aktie. Sinnbild für den Beinahbankrott des ganzen Vereins. Auf der anderen Seite: Der Börsenkurs ist so konstant niedrig, da lohnt es sich, jederzeit einzusteigen.

111 Gründe also. Ist denn alles drin? Ja, alles, restlos. Wird es lehrreich? Absolut – Geografie mit Andy Möller (#32, S. 80), Englisch mit Roman Weidenfeller (#92, S. 186). Wird es traurig? Sicher doch – erwachsene Männer weinen (#11, S. 33). Wird man sich wie einst Thomas Doll »den Arsch ablachen«? Garantiert – zubeißende Hunde (#2, S. 14). Also kommen auch Tiere vor? Ja – und Oliver Kahn sowieso (#62, S. 134). Und Kinder? Nein, aber es wird heftig geknutscht (#57, S. 126). Das gesamte Paket eben. 111-mal Schwarz-Gelb. Hier schwarz auf weiß. Daniel-C. Schmidt

1. KAPITEL

SPIELE, SPIELER, TRIUMPHE: SAGENHAFTER BVB

1. GRUND

Weil Andreas Möller keine Ahnung von Geografie hat und deshalb wohl auf Schalke gelandet sein muss.

Für Fans liegt das Ersatzreligiöse im Fußball so nah. Der Herr ist mein Kapitän, mir wird nichts mangeln, lautet eins dieser samstäglichen Stoßgebete der Verzweiflung.

Diese Ausnahmefigur dennoch als verlorenen Sohn der Stadt zu bezeichnen würde wohl allen bibeltreuen Fußballfans das Weihwasser in der Trinkflasche gefrieren lassen. »Lost«, also englisch für »abhandengekommen« oder »verloren gegangen sein«, das vielleicht schon. Andreas Möller ist Hesse, geboren und aufgewachsen am Main in Frankfurt. So viel ist geografisch verankert in der Geschichte dieses bemerkenswerten Fußballers. Denn nach seinen Jugendjahren in den Frankfurter Nachwuchsmannschaften beginnt eine überschaubare, wie manch Schlaufuchs mit Diercke Weltatlas unterm Arm unkt, Irrfahrt durch die malerischsten Städte Europas.

Also, los geht’s: Der kleine Andy, nicht ganz 18 Jahre alt, rückt bei Eintracht Frankfurt in den Profikader, muss sich allerdings etwas gedulden bis zu seinem ersten Bundesligaeinsatz im April 1986. Anderthalb Jahre später verlässt er zur Winterpause als neuer Spielmacher den Verein Richtung BVB, gewinnt dort 1989 den DFB-Pokal, sein bis dato größter Erfolg. Und dann? Möller dreht sich auf seinem bestollten Hacken und geht zurück zu – Eintracht Frankfurt. Gut, kein Problem, da kommt er her. Die Heimat weckt in vielen Menschen starke Gefühle.

24 Monate gehen ins Land, und jetzt wird es bizarr. Möller hat Wechselabsichten. Wo will er hin? Er selbst wird diese Worte viel später bestreiten, in der Fußball-Folklore sind sie wie folgt überliefert: »Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.« Schlussendlich zieht es Möller nach Nordspanien, zu Juventus Turin. Dort hebt er 1993 den UEFA-Cup in den Abendhimmel. Er hat einen Treffer zum 3:0-Finalrückspiel beigesteuert, kann sich verdient über die Trophäe freuen. Der gegnerischen Mannschaft (ausgerechnet der BVB) bleibt das lange Gesicht über den zweiten Platz. Obgleich man anscheinend wieder Gefallen aneinander findet. Denn, quelle surprise!, Möller verabschiedet sich nach zwei Jahren Turin und heuert abermals bei Borussia Dortmund an. Also die Rückkehr des verlorenen Sohnes? Wenn man von einem derart eifrigen Handlungsreisenden wie Möller spricht, ist wohl noch viel Luft nach oben, bevor man sich in biblischen Gleichnissen verstricken sollte.

Und ob der begnadete Spielmacher anschließend, nach sechs erfolgreichen Jahren mit dem BVB, inklusive Gewinn zweier Meisterschaften und der Champions League, tatsächlich eine Todsünde begangen hat, ist eine Frage der theologischen Auslegung. Versuchen wir es: Wer irgendwo sechs Jahre weilt, so lang wie nirgendwo sonst zuvor, muss sich in irgendeiner Art und Weise wohlfühlen. Niemand hält ihn dort fest. Wenn es ihm nicht gefallen hat, packt er sein Säcklein und zieht weiter, in den meisten Fällen zurück in den Schoß seiner Heimat oder, in Borussias Fall, zurück zu altbekannter Wirkungsstätte, der zweiten Heimat sozusagen. Und plötzlich, ganz plötzlich zieht es Andreas Möller aus Dortmund woandershin. Nach Gelsenkirchen, zu Schalke 04. Klingt nach Hochverrat. Was, unter uns Pastorentöchtern, keine der sieben Todsünden ist. Es kann sich, ist ihm denn kein biblisches Vergehen nachzuweisen, nur um die Auflösung der Möller’schen Irrfahrt handeln: Die Schalker Episode ist lediglich ein großes Missverständnis seinerseits; der Mann hat keine Ahnung von Geografie. Im Anschluss wechselt er nämlich zurück zu Eintracht Frankfurt und beendet elf Spiele später seine Spielerkarriere.

Die Wege des Herrn, sie bleiben unergründlich.

2. GRUND

Weil Schalker in Dortmund manchmal doch zum Anbeißen sind.

Schalker sind unbeliebt in Dortmund, weiß jedes Kind. Hin und wieder gibt es Momente, wo man sie dann doch zum Fressen gern hat. Der 6. September 1969 ist so ein Tag. Revierderby, Schalke zu Gast in Dortmund, der BVB damals noch zu Hause in der Kampfbahn Rote Erde. Das Stadion ausverkauft, die Zuschauer stehen bis an den Rand des Feldes. Am 4. Spieltag, die Saison ist noch jung, die erst 1963 gegründete Bundesliga sowieso, geht es um nicht viel. Prestige, Ehre, Anerkennung, Revierderby eben.

Als in der 37. Minute Hans Pirkner die Führung für Schalke schießt, sind die Auswärtsfans nicht zu halten, rennen jubelnd aufs Spielfeld. Was im Anschluss passiert, gewährt dem Protagonisten auf Lebzeit freien Eintritt ins Kuriositätenkabinett der Bundesliga-Historie: Auf dem Rasen bildet sich ein Getümmel aus Spielern, Fans und Dortmunder Ordnern, die vergeblich versuchen, das Durcheinander zu trennen. Schalkes Abwehrspieler Friedel Rausch steht auch auf dem Platz. Die Szene beschrieb er so: »Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Plötzlich rief einer: ›Vorsicht!‹« – Da war es schon zu spät. Der treue Gefährte, der beste Freund eines Dortmunder Ordners, ein Schäferhundrüde, hatte die losgelösten Fans zur Räson bringen sollen. Hunde sind bekanntlich instinktiv geschult. Der Hund handelte, wie jeder verantwortungsvolle Dortmunder es getan hätte. Er versuchte nicht, die Schalker Fans, sondern Spieler zu beruhigen. Sein beherzter Biss durch Rauschs knappe Buxe in dessen Hintern fiel dann doch etwas übereifrig aus.1

Man spricht halt nicht dieselbe Sprache.

3. GRUND

Weil Dortmund Emmerich und Held, Chapuisat und Riedle hatte.

Das Hollywood-Kino kennt viele, viele einsame Helden. Charaktere, gebrochen, auf sich allein gestellt, mit dem Rücken zur Wand. Man denke nur an die heroischen Comicfiguren Batman und Spiderman, an all die von John Wayne und Henry Fonda verkörperten Revolverhelden oder an die großen Humanisten Dirty Harry und John Rambo. Sie alle sind auf sich allein gestellt, um für Recht und Ordnung zu sorgen.

Andererseits ist auch die Buddy-Komödie tief verwurzelt in den Traditionen der Filmindustrie. Der Grund, warum nicht nur Einzelkämpfer gefragt sind, liegt auf der Hand: Den feinen Drama-Stoff, den das Buddy-Duo liefert, ist schier unermesslich. Wer vermag schon das Repertoire der Gegensätzlichkeit für Heldengeschichten ausschöpfen? Zwei Männer, irgendwie unterschiedlich, am Ende des Tages aber immer auf die gleiche Sache aus. Die Konflikte, die dabei entstehen! Die herrlichen Verwechselungsmomente, die sich bieten!

Auch hier Beispiele zuhauf: Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito als die ungleichen Zwillinge, die ihre Mutter suchen und so zueinanderfinden. Chewbacca und Han Solo als die schlitzohrigen Schmuggler aus dem Weltall mit dem Herzen am rechten Fleck und einer liebenswürdigen Abneigung gegen Ewoks. Starsky und Hutch, die netten Cops, die Gesetze auch mal locker auslegen, damit die Gerechtigkeit siegt. Und dann gibt es Buddy-Exemplare, denen man das Unterhaltungspotenzial ganz ohne Erklärungsbedarf sofort ansieht – alles von Terence Hill und Bud Spencer, Old Shatterhand und Winnetou, Dick und Doof.

Ganz unbestritten weiß Hollywood immer noch, die herzergreifendsten Emotionen auf die Leinwand zu tupfen. Aber seien wir ehrlich und kümmern uns nicht darum, dass es eine Binse sein mag: Aber die schönsten Geschichten schreibt nun einmal das Leben. Und diese Geschichten entspringen daher nicht der Fiktion, sie liegen buchstäblich auf – ganz genau – dem Fußballrasen.

Hierbei kann man sich streiten, ob das fußballerische Pendant zum ungleichen Film-Duo eher in der Innenverteidigung liegt oder doch in der Sturmspitze. Selbstredend gibt es Defensiv-Partnerschaften wie Baresi und Costacurta oder Santos und Santos, deren Können viel Ehr verdient. Weil wir uns jedoch lieber an die geschossenen als an die verhinderten Tore erinnern, widmen wir uns hier nun den Sturmduos.

Lässt man den Blick durch die nationalen und internationalen Geschichtsbücher streifen, bleibt man bei Namen hängen ähnlich klangvoll wie bei einem Bankett am Königshofe. Puskás und Di Stéfano, Müller und Hoeneß, Ronaldo und Rivaldo, Henry und Bergkamp, van Basten und Gullit, Kirsten und Neuville, um nur einige zu nennen. Auch der BVB ist nicht arm an bemerkenswerten Sturmduos, wobei besonders zwei Paare hervorzuheben wären. Gerd Müller ist und bleibt Deutschlands größter Stürmer. Rekordtorjäger, siebenmaliger Bundesligatorschützenkönig, das 2:1 gegen Holland. Legende. Ungeachtet dessen gab es in der Anfangszeit von Müllers Karriere tatsächlich ein paar Männer, die ihm noch den Schneid abkaufen konnten. Lothar Emmerich zum Beispiel. Der Dortmunder Jung’, Spitzname Emma, Jahrgang 1941, war so etwas wie der Borussen-Bomber: Seine Rekordmarke von 14 Toren in der Saison 1965/66 im Europapokal der Pokalsieger wurde bis Ende des Wettbewerbs 1999 nie geknackt, 1966 (31 Tore) und 1967 (21 Tore) gewann Emmerich in der Bundesliga die Torjäger-Kanone. Nur zwei Stürmer müllerten öfter ins Netz in einer einzigen Spielzeit – Gerd Müller (40 bzw. 36 Tore) und Namensvetter Dieter Müller (34 Tore).

Ohne Frage profitierte Emmerich, 126 Tore für den BVB in 215 Spielen, von seinem Sturmpartner, dem brillanten Vorbereiter Sigfried »Siggi« Held. International handelten sich die beiden für ihr Zusammenspiel den Spitznamen »terrible twins« ein. Zwei Dortmunder Originale, gefürchtet europaweit – da ist er doch, der Hollywood-Stoff. Ihr größter Triumph war der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1966. Held selbst traf gar nicht so oft für den BVB, 44 Tore in 230 Spielen, in vielen Fällen legte der Dribbler für Emmerich auf. Oftmals reicht ja ein wichtiges Tor, um sich im kollektiven Gedächtnis festzusetzen. Im Finale des Europapokals im Glasgower Hampden Park beim 2:1 n.V. über den FC Liverpool erzielte Held in der 62. Minute das 1:0. Wichtig genug.

Ähnlich wie Held erging es Karl-Heinz Riedle beim BVB. In seiner ersten Saison hatte Ottmar Hitzfeld gleich den Stürmer Stéphane Chapuisat von Absteiger Bayer Uerdingen verpflichtet. Er kannte und schätzte den Schweizer Chapuisat aus seiner Zeit als Trainer bei den Eidgenossen – und enttäuschte nicht mit seiner Wahl. Chapuisat erzielte auf Anhieb 20 Tore. In der ewigen Liste der besten Bundesligatorjäger ist er der vierterfolgreichste ausländische Stürmer mit 106 Toren in 228 Spielen (4 in 11 davon für Bayer Uerdingen). Aufgrund seiner Ballbehandlung und Spielstärke galt er schnell als gesetzt in der Startelf der Borussen. Neben ihm spielten weiterhin Michael Rummenigge und/oder der Däne Flemming Povlsen. Dann kam der hochdekorierte Legionär Karl-Heinz Riedle von Lazio Rom zu den Westfalen. Riedle hatte 1988 bereits mit Werder Bremen die Deutsche Meisterschaft und zwei Jahre später mit der Nationalelf die WM gewonnen.

Trotzdem musste der Allgäuer neben Publikumsliebling Chapuisat erst einmal den unschönen Beinamen, der sich aus den zwei Wörtern »Fehl« und »Kauf« zusammensetzt, abschütteln. Ähnlich wie Sigfried Held war Riedle nicht der treffsicherste Stürmer, bildete mit seinem Sturmpartner Chapuisat später aber ein geachtetes Duo. Und ähnlich wie Held kann Riedle zwei ganz wichtige Treffer für sich verbuchen – das 1:0 und das 2:0 innerhalb von fünf Minuten im Championes-League-Finale 1997.

Inzwischen sind Sturmduos so gut wie ausgestorben. Die moderne Spielweise bevorzugt wieder den einsamen Cowboy am Sechzehner. Das soll die Leistung der beiden BVB-Partnerschaften keineswegs schmälern. Obwohl sie in der langen Bundesliga-Geschichte vielleicht gar nicht die jeweils dramatischste Paarung darstellt. Die allerschönste Buddy-Komödie im deutschen Fußball? Es dürfte sich um »Großes Karo, kleiner Erfolg – Die Erich-Ribbeck-und-Uli-Stielike-Story« handeln.

4. GRUND

Weil Gott meinte, er müsse für die Niederkunft auf Erden Fußballschuhe schnüren und sich die Gestalt von Jürgen Kohler aussuchen.

Einen schönen Spezi, den gönnt sich jeder Verein. Entweder ist es der sympathische Kettenraucher (Ansgar Brinkmann) oder der etwas divenhafte Ausnahmekünstler (Werders und Wolfsburgs Diego). Gern auch die Mischung aus beidem (Mario Basler). Viel seltener im Fußball ist allerdings die überirdische Gattung, die mit dem simplen Suffix »Gott« auskommt. In Dortmund nannten sie Jürgen Kohler Fußballgott.

Fußballgott – kein Presse-Wortspiel für die lockere Schlagzeile, sondern ein Titel, den man sich unter den Fans in den Stadionrängen verdienen muss. Diese drei Silben klingen aus diesem Grunde so schön, weil in ihnen alles mitschwingt, was die Liebe zum Fußball ausmacht: das Sagenhafte, das Quasireligiöse, das Einzigartige, die Ehrfurcht vorm übermenschlichen Gegner, das bedingungslose Überhöhen der eigenen Mannschaft, alles für den Glauben an diesen einen Auswärtssieg.

Wenn man sich dann allerdings Bilder von Jürgen Kohler aus der Zeit, knapp 40 Jahre nach Toni Turek, anschaut, sieht man erst mal: keine göttliche Gestalt. Groß und schlank war er, fast 1,90 Meter, aber das Haar bereits leicht schütter. Der dunkle Schnauzbart verriet gleich, dass er wohl doch nur einen deutschen Pass besitzen würde und keine himmlische Adresse hatte. Nein, der David Beckham seiner Zeit war Kohlers Jürgen gewiss nicht. Beim Blättern durch die Panini-Hefte der 90er-Jahre findet man lauter Typen wie den Pfälzer Verteidiger: durchschnittlich, deutsch, vollkommen unscheinbare Erscheinung.

Maradona, die Hand Gottes und auch sonst recht weltabgewandt in allem abseits des Platzes, war auch kein Modellathlet, dafür aber ein Fußballkönner ohnegleichen, ein erkennbarer Typ. Kohler hingegen verdiente sich den Titel Fußballgott als Manndecker der Nation, als Mister Zuverlässig. In fast 400 Bundesligaspielen, 191 davon für Borussia Dortmund, verkörperte er eine inzwischen verloren gegangene (und von vielen schmerzlich vermisste) deutsche Fußballtugend – das kompromisslose, schnörkellose Verteidigen. Ausputzen nannte man das früher. Volles Risiko, den Kopf hinhalten für die Fehler der Vorderleute. Das konnte Jürgen Kohler wie kaum ein anderer seiner Generation. Gedankt hat es ihm der Fußballgott-Gott mit so ziemlichen allen Titeln im Profisport: Weltmeister 1990, Europameister 1996, Meister mit Bayern München, Juventus Turin, mit denen er zusätzlich den UEFA-Cup gewann, und Borussia Dortmund. 1995 wechselte der Halbwaise, deren Vater früh verstorben war, aus Italien ins Ruhrgebiet. Es dauerte nicht lange, bevor die Südtribüne »Jürgen Kohler, Fußballgott« rief. Bedingt durch sein stilles, zurückhaltendes Auftreten und natürlich vor allem aufgrund des maßgeblichen Anteils am Champions-League-Triumph 1997. Zwei Jahre später machte er sich in einem SPIEGEL-Interview für das spätere Erfolgsmodell des BVB in der Nationalmannschaft stark: »Wir Deutschen sollten nicht so hohe Ansprüche stellen und einer jungen Mannschaft die Chance geben, sich richtig zu entwickeln. Wollen wir wirklich mal wieder ein attraktiv spielendes Team sehen, müssen wir diese Geduld aufbringen.«2

Was Kohler so beliebt machte, war, dass er kein show act war. Er stand für die Sache. Bescheidene Art, kämpferisch auf dem Platz. Die Dortmunder Fans dankten es ihm mit dem neuen Spitznamen. Kohler konzentrierte sich nach der katastrophalen WM 1998 (Babbel und Rehmer würden es schon richten, dachte wohl Sir Erich) ganz auf den BVB und gewann 2002 in seinem letzten Profijahr noch einmal die Deutsche Meisterschaft, bevor er sich tränenreich und unter tragischen Umständen im UEFA-Cup-Finale verabschieden musste.

5. GRUND

Weil Kohler teuflischerweise in seinem letzten Profispiel mit einer roten Karte verabschiedet wurde.

Abschied fällt uns Menschen traditionellerweise schwer. Entscheidend dabei ist der Zeitpunkt sowie die Art und Weise, wie wir abtreten. Je nachdem fällt der Abschied leichter – oder wird dadurch noch bitterer.

Bei Sportlern, die ihre Rente planen, ist der Abgang meist besonders heikel. Sportler messen sich in Erfolgen. Wählt man einen Moment des Triumphs, um von dannen zu gehen, bleibt immer im Hinterkopf, dass vielleicht noch ein Erfolg mehr drin gewesen wäre. Tritt man ab im Augenblick der Mittelmäßigkeit, nach einer Niederlage beispielsweise, gilt man schnell als unvollendet. Bestes Beispiel aus jüngster Zeit: Himmelsstürmer Joe Ratzinger von der Männersportgruppe Vatikanstadt e. V.

Ein Wagnis, als letztes Profispiel ein UEFA-Cup-Finale zu bestreiten und mit einer Niederlage abzutreten, das Jürgen Kohler natürlich am Anfang der Saison nicht vorhersehen hatte können. Vier Tage vor dem Finale am 8. Mai 2002 hatte er sich heulend von der Südtribüne mit der Meisterschale in der Hand verabschiedet. »So offen hat schon lange kein Profi mehr auf dem Feld geschluchzt«, schrieb die FAZ über Kohlers Ehrenrunde im Westfalenstadion. Ein schmerzlicher, aber nahezu perfekter Abgang.

Und dann das Endspiel mit dem BVB in Rotterdam gegen Feyenoord: Kohlers 50/50-Chance, mit gesenktem Haupt beziehungsweise breiter Brust für immer Adieu zu sagen. Zum Glück hat Jürgen Kohler den UEFA Cup gewonnen. Mit Juventus Turin. Denn der Abend in Rotterdam hätte nicht schlimmer kommen können für den »Fußballgott«. Kohler fing sich zwei Niederlagen in einer ein. Dortmund verlor das Spiel, knapp, unnötigerweise. Noch schlimmer allerdings Kohlers Abgang, im wahrsten Sinne des Wortes.

31. Minute im Rotterdamer »De Kuip«-Stadion. Es steht noch 0:0, die Partie ist ausgeglichen. Nach einer viertel Stunde des Abtastens wird das Spiel interessanter, die ersten Torschüsse fallen, Pierre van Hooijdonk setzt einen Freistoß an den rechten Pfosten, auf der anderen Seite verfehlt Evanilson knapp die Latte. Und dann eben die 31. Minute, der Ball rollt außerhalb des Sechzehners Richtung Kohler. Rotterdams Jon Dahl Tomasson rennt dem Ball hinterher, auf Kohler zu. Der wiederum hat den Ball schon am Fuß. Um an dem Stürmer vorbeizukommen, legt er ihn nach rechts, ein Stück zu weit, Tomasson überläuft Kohler in der schnellen Vorwärtsbewegung, dem Verteidiger bleibt nur ein Mittel: Seine letzte Grätsche verfehlt den Ball, er reißt Tomasson im Strafraum um. Schiedsrichter Vitor Melo Pereira bleibt wenig Raum für Sentimentalitäten. Notbremse, Elfmeter – und die Rote Karte für Jürgen Kohler. Das ist er also, der letzte Vorhang für einen großen Fußballer, im Moment des Misserfolgs.

»Ich glaube, dass er sich beschissen fühlt, und ich glaube, dass er einen besseren Abschied verdient hätte«, sagte Matthias Sammer, damals Trainer in Dortmund, nach Abpfiff über den 36-Jährigen, der bei ihm schon seit einigen Monaten nicht mehr erste Wahl war. Er wollte lieber Nachwuchsspieler Christoph Metzelder als neuen Innenverteidiger aufbauen, der im Finale gelbgesperrt aussetzen musste. Kohler selbst nahm das Spiel auf seine Kappe: »Die Rote Karte ist absolut in Ordnung. Für die Mannschaft und die Fans tut es mir leid. Ich habe jetzt einen kleinen schwarzen Fleck auf meiner weißen Weste. Damit muss man als Fußballer leben.«3

Auch Fußballgötter sind manchmal nur Menschen.

6. GRUND

Weil Matthias Sammer mit klaffender Platzwunde spielte.

Unter den Kontaktsportarten hat Fußball nicht den Ruf härtester Gangart. Da zückt doch bei jeder Grätsche, bei jedem kleinen Schubser sofort der Schiedsrichter die Pfeife, höhnt der Rugbyspieler und schnallt seine Narrenkappe fest. Halbwegs anderer Meinung, was die Fallsucht bei Fußballern angeht, dürften Kicker wie Ewald Lienen sein, dessen rechter Oberschenkel mal aussah wie der Grand Canyon, nachdem ihn ein scharfkantiger Eisenstollen seines Gegenspielers, nun ja, kontaktierte.

Auch Matthias Sammer wird bei derart despektierlichen Bemerkungen über den Härtegrad von Fußballern womöglich und verächtlich eine Augenbraue heben. Bökelbergstadion, November 1994. Ein grau-düsterer Winternachmittag, die Borussia muss gegen ein starkes Gladbacher Team um Effenberg, Dahlin und Herrlich antreten. Dortmund glückt ein schneller Start, nach zehn Minuten schießt Zorc das 1:0. Der Ausgleich neun Minuten später gibt Gladbach nur kurz Luft zum Durchatmen, Chapuisat trifft gleich zweimal für den BVB noch vor dem Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit gerät die Dortmunder Ordnung durcheinander, Gladbach macht Druck. So viel Druck, dass eigentlich ein Tor fallen muss. Bei einem Kopfballduell rasseln Heiko Herrlich und Matthias Sammers Schädel zusammen. Über Sammers rechtem Auge strömt Blut aus. Die Braue des BVB-Regisseurs ist geplatzt, er wird am Spielfeldrand versorgt. Die Wunde ist zu groß für ein einfaches Klammerpflaster. Statt sich auswechseln und die klaffende Augenbraue in Ruhe säubern und nähen zu lassen, macht er das Naheliegende, liebe Rugbygemeinde: Sammer entscheidet sich, die Augenbraue da und dann ohne Betäubung mit Metallklammern tackern zu lassen, um sofort weiterspielen zu können. Er habe dort gestanden und den Mannschaftsarzt machen lassen, schrieb DER SPIEGEL später über den gebürtigen Dresdner, als sei sein Kopf ein Parkettboden, der noch eben verlegt werden müsse.

Als Spieler war Sammer tatsächlich eine Art Eichenparkett. Massiv, widerstandsfähig, mit Glanz und auch schön anzuschauen, aber nicht ohne Macken. Anfang der 90er-Jahre, als er zum BVB kam, war Dortmund noch lang nicht das Starensemble, das man sich ein paar Jahre später zusammenkaufte. In diesem Mannschaftsgefüge aus Malochern war er herausragender Spieler und Persönlichkeit. Die Arbeitsbienen riss er mit, den laxen Stars machte er Beine – alles für den unbedingten Erfolg. Sammer verlangte von sich selbst und seinen Mitspielern körperliche Aufopferung, seine Verachtung für Selbstzufriedenheit nahm dabei zuweilen manische Züge an. Denn selbst mit der geklammerten Wunde auf dem Platz konnte er am Ende das 3:3 der Gladbacher nicht mehr verhindern.

7. GRUND

Weil Dortmund beim unfairsten Ligaspiel noch nicht einmal die unfairste Mannschaft war.

Wenn die Bazis zu den Saupreißn fahren, ist immer gut Stimmung. Egal, wie die Tabelle aussieht, gegen München will man sich nicht die Blöße geben. Nie. Weil das so ist, wollen wir uns in der Saison 2000/01 lieber auf das Rückspiel als auf das Hinspiel in München konzentrieren. Das ging nämlich 2:6 verloren. Mehr mag man gar nicht dazu notieren.

Und statt den Bayern richtig einen einzuschenken, gab’s am 7. April 2001 Fußball zum Abgewöhnen in diesem, ja doch: Schlagabtausch. Nach 94 Minuten waren nicht schwarz und gelb die Farben des Abends, vielmehr rot und gelb. Aber der Reihe nach.

Trotz der blamablen Niederlage in München sah es vor diesem 28. Spieltag immer noch passabel aus für den BVB: In der Tabelle auf dem zweiten Platz, einen Punkt hinter den Bayern. Dahinter vier Teams mit jeweils zwei Punkten Abstand zur Borussia. Der Gewinner in Dortmund war demnach mit guten Chancen, die Meisterschaft ein Stück weit zu entscheiden. Nur statt eines klassischen Spitzenspiels gab es kaum erwähnenswerten Fußball, höchstens Rudelbildung, Tarzangehabe und Frustfouls. Kurzer Spielbericht:

Blitzstart Bayern nach schönem Solo von Bixente Lizarazu am Sechzehner der Dortmunder, kurzer Pass von der Torauslinie zurück in den Fünfer, wo Roque Santa Cruz nur einschieben muss, 6. Minute, 1:0 für die Bayern. Die angekündigte Revanche nach dem 2:6 schon fast mit Schadensbegrenzungscharakter aus Dortmunder Sicht. Anschließend kaum noch Spielszenen, mehr Biegen und Brechen, Kampf und Krampf: Gelbe Karte für Bayerns Sammy Kuffour wegen Foulspiels (16. Minute); Gelbe Karte für Bixente Lizarazu wegen Handspiels (22. Minute); in der 31. Minute Handgemenge im Strafraum, Gelbe Karten für Bayerns Giovanne Elber und Dortmunds Otto Addo; Lizarazu hält Tomáš Rosický fest, Gelb-Rote Karte (35. Minute); Gelbe Karte für Jens Jeremies nach Foul an Rosický (36. Minute); Dortmunds Sunday Oliseh bekommt Geld für ein Foul (38. Minute); Thomas Linke rennt von hinten in Rosický, Gelbe Karte (42. Minute); Halbzeit. Die Borussia kann ihre Überzahl aus der 35. Minute nicht richtig nutzen, weil sich die Bayern-Spieler geschickt verlagern und kaum Räume für die Dortmunder aufmachen. In der 52. Minute gleicht Bobic nach einem sehenswerten Konter und Steilvorlage durch Lars Ricken endlich aus. Das bleibt eine rare spielerische Ausnahme, sonst fallen mehr Männer als Tore: Hasan Salihamidžić foult auf Bayerns Seite, Gelbe Karte (54. Minute); eine Minute später rempelt Stefan Effenberg Evanilson um, Rote Karte für den Bayern-Kapitän wegen groben Foulspiels; Mehmet Scholl haut absichtlich den Ball weg nach Schiedsrichterpfiff in der 76. Minute, bekommt Gelb; Oliver Kahn fängt sich in Minute 82 Gelb für Zeitspiel ein; Willy Sagnol für Meckern (89. Minute); kurz vor Spielende darf Dortmund noch einmal ran, Evanilson sieht Rot, weil er Paulo Sergio von hinten umtritt (93. Minute). 94 Minuten lässt sich der teils überforderte, teils voreilige Schiedsrichter Hartmut Strampe Zeit bis zum Abpfiff. Er hatte gerade das Spiel mit den bis heute meisten Karten geleitet: Insgesamt elf Gelbe Karten, eine Gelb-Rote, zwei Rote Karten.

»Ab einem gewissen Zeitpunkt spürte ich, dass die Spieler auf die Karten nicht mehr reagierten«, sagte Strampe. »Der einzige Spieler, den ich in der Partie noch normal ansprechen konnte, war Mehmet Scholl. An den Rest kam ich nicht mehr heran.«4

Aus dem Spiel heraus gab es nur eine weitere nennenswerte Szene, die exemplarisch war für die glücklosen Dortmunder gegen die kämpferischen Bayern in Unterzahl: Rosický schlenzt einen anbetungswürdig tollen Freistoß von links über die Mauer, Oliver Kahn steht wie angewurzelt am langen Pfosten und kann nur zusehen, wie der Ball vom Torwinkel abprallt – und wie in Zeitlupe direkt vor seine Füße plumpst. Kahn geht in die Knie, nimmt kurz vor der Linie den Ball auf. Triumphierend ballt er, obwohl er fast gar nichts getan, sondern nur viel Schwein hatte, die Faust Richtung Fans.

So entscheidet man Meisterschaften: Bayern, 65 Minuten in Unterzahl, taumelt, schlängelt sich durch, ist giftiger, kämpferischer, hungriger. Die Dortmunder, vor allem der meist nur durch Fouls zu stoppende Rosický, rackern, versuchen, bleiben aber glücklos. Es fehlt der letzte Zug, vielleicht eine Sammer-Figur auf dem Platz, wie Bayern sie mit Effenberg, Jeremies und Kahn zuhauf hatte.

SPIEGEL ONLINE sprach am nächsten Tag von einem »Gladiatorenkampf«, die FAZ sah das ruppig-überhitzte Spiel »phasenweise am Rande der Eskalation«, Uli Hoeneß giftete feuermelderrot im Gesicht, er habe noch nie eine Partie gesehen, wo ein Schiedsrichter so viele Fehler gemacht hätte. Oliver Kahn fasste diesen historisch unfairen Bayern-Dortmund-Klassiker mit seiner gewohnten Badenser Schläue zusammen: »Ich glaube, es war Werbung für Emotion, weniger für Fußball.«

8. GRUND

Weil Jens Lehmann in Dortmund immer Köpfchen bewies.

Seine Bilanz als Kopfballungetüm, das aus dem Nichts auftaucht und einschlägt wie ein Blitz, ist erst mal ziemlich dürftig – zwei Tore auf mehr als 200 Spiele verteilt? Mickrig, äußert mickrig. Für jemanden, der primär mit der Abwehr beschäftigt ist, auch nicht spektakulär gut, aber akzeptabel. Na ja, und in diesem Fall, also für einen Torwart, dann schon fast wieder herausragend gut. Vor allem bedenkt man mal, wie Jens Lehmann eines dieser zwei Tore gemacht hat – und ausgerechnet gegen wen.

Wo genau soll man einen wie Lehmann hinstecken? Womöglich zählt er nicht zu den beliebtesten Köpfen, die in rund 50 Jahren Bundesliga-Geschichte ihr Geld auf dem Rasen verdient haben. Als Fußballer kann man aus einem üppigen Strauß an Verfehlungen wählen, um bei Freund und Feind sämtliche Sympathien zu verspielen. Als Fußballer lässt sich Liebesentzug der Fans jederzeit abholen, zum Beispiel durch haarsträubende Fehler, leichtfertig verantwortete Gegentore, indem man die Klappe aufreißt, persönlich wird, sich dadurch unangenehme Gegner schafft, oder zum falschen Verein wechselt.

Jens Lehmann scheint es irgendwie hinbekommen zu haben, all diese Dinge auf gewisse Art und Weise in seiner Karriere verzapft zu haben: Immer wieder legt er sich mit Gegenspielern an, maßregelt seine eigenen Teamkollegen, kassiert Gelbe Karten für Vögelchen, die er Richtung Schiedsrichter zeigt, nach 18 Minuten die Rote im Champions-League-Finale mit Arsenal, pinkelt mitten im Spiel gegen eine Werbebande, klaut einem Fan die Brille nach dem Spiel, während Uli Hoeneß Lehmann für eine Passage seiner Autobiografie bescheinigt, »nicht alle Tassen im Schrank zu haben«.5

Doch in mehr als 20 Jahren als Profi hat sich Jens Lehmann manch tollkühnen Lapsus erlaubt. Er ist ein streitbarer Typ, ehrgeizig bis besessen, impulsiv auf dem Platz, meinungsstark außerhalb, definitiv kein Abnicker ohne Rückgrat. Da ist man mit sich selbst im Reinen, gefällt nicht jedem Gegenüber. Obwohl er nie den Eindruck machte, allen gefallen zu wollen. Trotzdem wären die oben genannten Beispiele Grund genug, bei Fans und anderen Kollegen mächtig Antipathie zu schüren.

Um die Dortmunder Fans ein bisschen mehr zu triezen als nötig, hatte sich Lehmann im Dezember 1997 einen denkwürdigen Abend im Westfalenstadion ausgesucht – derby time, Dortmund vs. Schalke. Lehmann, gebürtig aus Essen, kommt in der Jugend von Schwarz-Weiß Essen zu Schalke 04, bis 1998 steht er zehn Jahre lang im Profikader der Gelsenkirchener. Ein mehrmonatiges Bankdrücker-Intermezzo beim AC Milan bringt ihn anschließend nach Dortmund, wo er fünf Jahre bleibt.

Das weiß er natürlich an diesem Abend des 20. Spieltages noch nicht. Aber Lehmann ist ausreichend fußballverrückt und lange genug Schalker, als dass er um die Bedeutung eines Derby-Sieges in Dortmund weiß. Mit einer 1:2-Niederlage möchte er ungern in die Nacht gehen. Also wetzt Mad Jens, wie ihn die Engländer später während seiner Zeit bei Arsenal taufen, für eine Schalker Ecke in der 90. Minute nach vorne, stiehlt sich in seinem orangefarbenen Trikot links auf Höhe des langen Pfostens in den Dortmunder Fünfer. Der Ball fliegt zeitgleich von der Eckfahne auf den kurzen Pfosten zu, wird unfreiwillig verlängert, am Elfmeterpunkt trifft ihn ein Blau-Weißer unsauber, er flattert über die Dortmunder Abwehr beziehungsweise den Schalker Sturm hinweg, direkt zu – ganz genau: dem freistehenden Jens Lehmann, der nur den Kopf hinhalten muss. Aus der Distanz nichts zu machen für Borussen-Keeper Stefan Klos. Lehmann köpft das 2:2 in der 90., schöner Wahnsinn.

»Irgendwie kam der Ball dann da hin«, sagte Lehmann nach dem Spiel über die Szene, »und dann stand ich da und dann war’s auch nicht mehr schwer.« Diese Aktion hat ihm natürlich kaum ein BVB-Fan vergeben beim Wechsel aus Mailand nach Dortmund knapp ein Jahr später. Trotz all seiner wunderlichen, teils befremdlichen Aktionen darf man nicht vergessen, dass der Jenser auch einer der besten seiner Zunft war – und deshalb komplett richtig in Dortmund aufgehoben war.

9. GRUND

Weil Lars Ricken das schönste, tollste, unfassbarste Jokertor überhaupt geschossen hat.

Auf dem unendlichen Zeitstrahl der Weltgeschichte hat sich Andy Warhols Diktum, dass jeder seine 15 Minuten Ruhm bekommt, für Lars Ricken einen ziemlich einzigartigen Moment herausgepickt.

Mit 17 nach drei Jahren in den Jugendmannschaften beim BVB von Ottmar Hitzfeld zu den Profis geholt, ist Ricken Mitte der Neunziger eins von diesen, genau: vielversprechenden Talenten, nach denen sich Fußballdeutschland sehnt.

»Jugend forscht«, so viel wird schon in der Schule beigebracht. Den Spruch hatte man lange, lange Zeit explizit für Naturwissenschaften reserviert: ein bisschen nach dem Unterricht in der Petrischale stochern oder – fernab vom Klassenzimmer – das Experimentierfeld ausweiten und mal bei irgendeiner Petra untern Pulli fassen. Auch das ist ein Fall von »Jugend forscht«.

Im Fußball nahm man das Modell lange nicht sonderlich ernst. Der Nachwuchs, der froh sein durfte, überhaupt auf der Bank zu sitzen, wurde jahrelang eher fürs Warten auf der Bank als fürs Kicken auf dem Platz bezahlt. Auf der Spielwiese Bundesliga grasten die alten Krieger, gerade wenn es hart auf hart kam, in den sogenannten Schlüsselspielen. Das junge Gemüse war nur zum Einwechseln da. Es ging ja schließlich um Meister-, nicht um Petrischalen.

Auf internationaler Ebene herrschte über Jahrzehnte kein anderes Bild, zu groß der Erfolgsdruck. Junge Spieler in der Startelf waren die Ausnahme, nicht die Regel. Auch Ottmar Hitzfeld hatte Lars Ricken am 28. Mai 1997 nur einen Platz auf der Bank zugewiesen. Im Champions-League-Finale verlässt man sich lieber auf Routine.

Besonders da mit Juventus Turin ein Endspielgegner auf Dortmund wartete, der zu diesem Zeitpunkt nicht nur aktueller Titelverteidiger war, sondern mit Leuten wie Zidane, Deschamps, Vieri und Del Piero als spielstärkste Mannschaft Europas galt.

Und natürlich spielt Juve überlegen an jenem Finalabend im Münchner Olympiastadion. Die Norditaliener sind deutlich besser, der klare Außenseiter aus Westfalen dagegen: effektiver. Die Abtastphase ist vorbei, Karl-Heinz Riedle kommt irgendwie an den Ball nach einer längst geklärten Ecke des BVB, Juves Abwehr träumt, Riedle hellwach, drückt das Leder über die Linie, Tor. Fünf Minuten später Möller-Ecke von links, Air Riedle steigt hoch, 2:0, 34. Minute.

Alles klar? Lange nicht. Turin kommt zurück, erst Zidane an den Pfosten kurz vor der Pause, Vieri an die Latte nach dem Wechsel, dann Del Piero mit der Hacke ins lange Eck, nur noch 2:1. Noch 25 Minuten zu spielen.

Herausragende Trainer haben bei entscheidenden Partien immer eine Nase für das Team mit der richtigen Aufstellung. Heikel: Die Befindlichkeiten der Spieler mit persönlicher Formkurve, Taktik des Gegners und Anlass der Spiels abwägen, um die bestmögliche Formation zu finden. Eine Kunst für sich. Vielleicht war es bei Ottmar Hitzfeld bloßer Instinkt, beim bis dato größten Spiel seiner Laufbahn den Mann in der Hinterhand zu behalten, der im Viertel- und im Halbfinale jeweils das Dortmunder Tor zum Weiterkommen geschossen hatte.

Fürs Mannschaftsgefüge um die Altstars Sammer, Möller und Reuter kein schlechter Plan: zu wissen, dass dort noch ein 20 Jahre junger Ricken auf der Bank sitzt, der brennt und die wichtigen Tore schießen kann, sollte es nach hinten raus knapp werden oder in die kraftraubende Verlängerung gehen. Vor dem Spiel hatte Jürgen Kohler gesagt, falls jemand den zwingenden Treffer macht, »dann ist es Lars«.

25 Minuten. Hitzfeld reagiert auf den Anschlusstreffer der Italiener, bringt Heiko Herrlich für Riedle, drei Minuten später klatscht Stéphane Chapuisat an der Außenlinie den Mann mit der Nummer 18 ab. Die Uhr läuft. Ricken steht sechs, sieben, acht Sekunden auf dem Platz, als Möller knapp vor der Mittellinie einen genialen Steilpass auf Rechtsaußen schickt. Ricken zieht zum Spurt an, er jagt dem Ball hinterher, drei Verteidiger in den blauen Turiner Auswärtstrikots nebenher, noch hat Ricken den Ball gar nicht berührt.

Nicht nur große Trainer, auch herausragende Spieler entwickeln im Augenblick der Wahrheit diesen einmaligen Riecher.

Dann sitzt alles. Kann nicht nur Zufall sein, denkt man sich.

15 Sekunden auf dem Platz, Ricken schaut kurz hoch zum Torwart, er hat den Ball direkt vorm Fuß, er legt ihn nicht einmal vor, sein allererster Ballkontakt ist – wie cool kann man sein – ein Lupfer aus 30 Metern Torentfernung. Eigentlich eine absurde Schussposition. Mit wuchtiger Sorglosigkeit, wie sie wohl nur ein halbstarker Jüngling hinbekommen kann, segelt der Ball über Keeper Peruzzi hinweg und kracht ins Netz. Toooooor! Ein Wahnsinnstreffer. Ricken, dieser freche Knopf.

Die Bilder von seinem dreisten Kunstschuss gehen am nächsten Tag um die Welt. 15 Minuten Weltruhm in 15 Sekunden. Das Spiel des Lebens mit 20 Jahren – und 18 Minuten später Champions-League-Sieger.

In der jüngeren Fußballgeschichte der Beweis schlechthin, dass der Nachwuchs immer eine Chance verdient. Zwischen all den Routiniers, Europa- und Weltmeistern hatte Lars Ricken null Komma nix zu verlieren – und hielt deswegen einfach mal voll drauf.

Jugend: forsch.