Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

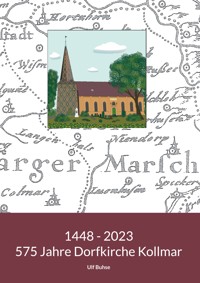

Das Jahr 1448 gilt als Baujahr der Dorfkirche zu Kollmar. Damit existierte sie 2023 seit 575 Jahren. Dieses Buch enthält eine ausführliche Chronologie der Baugeschichte und des Kirchenlebens auf 243 Seiten mit über 250 meist farbigen Abbildungen. Als das Kirchspiel Asfleth im 14. Jahrhundert langsam von den Fluten der Elbe verschlungen wurde, übernahm Colmer dessen Funktion. Nachdem aber die erste Kirche des neuen Kirchspiels am Langenbrook ebenfalls bei Sturmfluten nicht sicher war, errichteten vermutlich die damaligen Herren in der Kollmarer Marsch eine neue Kirche am jetzigen Standort. In der katholischen Zeit gehörten die Insassen des Gutes Kollmar und Seestermüher Anteils zur Kirchengemeinde. Patron war der Gutsherr von Kollmar. Über die Kirchengeschichte aus dieser Zeit ist wenig überliefert. Erst von den protestantischen Predigern gibt es Aufzeichnungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, wie die Chronik des Marcus Frisius. Auch Archivalien der Geschichte der Güter Groß Kollmar und Klein Kollmar enthalten Nachrichten über die Kirche. Im 18. Jahrhundert verdichten sich die Informationen. Kirchenbücher wurden angelegt, Dokumente gesammelt. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert berichten die Archivalien sowohl über Gebäude und Kirchenmänner als auch über das kirchliche Leben der Gemeinde. Die Pastoren schrieben seither bis in die 1990er Jahre mehr oder weniger ausführliche Berichte in die Kirchenchronik. Danach geben Dokumente, Presseberichte oder auch Gemeindebriefe Auskunft über die Kirche und das Gemeindeleben in Kollmar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Meine Chronologie

Christus am Kreuz

Christus am Ölberg in Gethsemane

Gefangennahme Jesu

Kreuzannagelung Jesu

Einzug in Jerusalem

Das letzte Abendmahl

Die Grablegung Christi

Gesellschaftliche Einbindung der Pastorenfamilien

Quellen

Personenregister

Verzeichnis der evangelischen Pastoren und Diakone

Stichwortverzeichnis

Anhang

Vorwort

Wenn man das Gründungsjahr unserer Dorfkirche mit dem Jahr 1448 annimmt, stand sie 2023 seit 575 Jahren in Kollmar an der Elbe. In dieser Chronologie möchte ich die Daten und Informationen zusammentragen, die in unserer Chronik „Kollmar- Ein Marschendorf am Ufer der Elbe“ von Helmut Trede teilweise nur verkürzt wiedergegeben werden konnten, ergänzt durch Informationen aus Originalquellen und durch Berichte über die Zeit seit 2002, als die Chronik erschien. Für eine thematische Einordnung zu unserer Kirche empfiehlt es sich, die Chronik zu lesen.

In diesem Buch gibt es nun die Möglichkeit, die Chronologie der Kirche mit umfangreichem Bildmaterial auch „ansehnlich“ zu machen. Die Fotos stammen teilweise aus dem Chronikarchiv Kollmar. Überhaupt muss festgestellt werden, dass die Darstellung der Kollmarer Geschichte nur durch die Sammlungen von Daten, Artefakten und die Arbeit des Chronik-Kreises Kollmar in den Jahren seit etwa 1980 möglich wurde. Das geschaffene Chronikarchiv war Basis für die Chronik von 2002. Als Mitglied des damaligen Chronik-Kreises und Betreuer des Archivs möchte ich mit dieser und anderen Publikationen einige Themen unserer Ortsgeschichte vertiefen.

Für die Mithilfe bei den Recherchen und der Bereitstellung von Informationen und Fotos für dieses Buch möchte ich mich bedanken bei Frau Christine Demele und ihrer damaligen Volontärin Anne-Sophie Schneider von den Museen der Stadt Nürnberg (Dürer Haus), Frau Ute Preuß vom Kirchlichen Verwaltungszentrum des Ev,-Luth. Kirchenkreises Rantzau, der Restauratorin Frau Andrea Junken, Herrn Bastian Didszuhn vom Archiv des Ev,-Luth. Kirchenkreises Rantzau, Pastorin Anna Hinnrichs, Pastor Friedrich Brandi, Thore Imme, Stefan Haack, Norbert Gülicher, Arno Foth und Gerd Tiedemann. Dank auch an Nils von Drathen, Pastorin Sylvia Zwierlein, Pastor Frank Petrusch und Kerstin Foth. Und weiter an Peter Dombrowski, Charlotte Israelsen-Kruse, Karl-Heinz Jasmer und Pastor Heiner Wedemeyer.

Für die Herausgabe danke ich Claudia und Christian Boldt und der Detlefsen Gesellschaft.

Bevor es ins Detail geht, ein kurzer Abriss der Geschichte unserer Kirche:

Solange die Kirche von Asfleth, dem um 1100 erstmals erwähnten und später in der Elbe versunkenen Ort, existierte, gehörte Colmar oder Colmer zu deren Kirchspiel. 1304 wird für Colmar aber schon eine Kirche am Langenbrook erwähnt. Obwohl durch einen Deich geschützt, wurde diese aber immer wieder durch Sturmfluten im 15. Jahrhundert beschädigt. Das war vermutlich der Grund, warum 1448 die heutige Kollmarer Dorfkirche („Karke thom Westen“) auf einer Erhebung gebaut wurde. Die Kirche vom Langenbrook verlegte man 1458 nach Neuendorf („Karke thom Osten“). 1453 erklingt in Kollmar die erste Glocke.

Über die Ausstattung der einschiffigen Kirche ist fast nichts bekannt. Es wird ein gotischer Hochaltar vermutet, von dem noch einige Reliefs erhalten sind. Ca. 1528 zog der Protestantismus ein. 1558 wurde das Gotteshaus mit einer Kanzel und einem Chor (Empore) versehen. Weitere Emporen folgen 1574 und 1590. Eine Orgel ist schon vor 1561 vorhanden.

1564 wurde ein Pastorat erbaut. Einen Turm mit Glockenstuhl erhielt die Kollmarer Kirche erst 1566/67 und ein Diakonat wurde 1585 errichtet.

Im kaiserlichen Krieg wird 1627 das Pastorat niedergebrannt und 1628 das Innere der Kirche verwüstet, Kanzel, Chöre, Orgel und Gestühl „heraus gerissen“. 1629 ist das Kircheninnere auf Veranlassung der Patronin Dorothea von Rantzau wieder weitestgehend hergerichtet. Eine neue Kanzel spendet 1632 der Gutsverwalter Hans Horst. Nur eine Orgel fehlt weiterhin. Die spendet 1790 der neue Gutsbesitzer und Patron Graf Heinrich von Holstein. 1822 bekommt die Kirche eine neue Orgel. Eine umfassende Renovierung erhält das Gotteshaus 1858 und damit das heutige Erscheinungsbild. Aber auch ein neues Pastorat wird 1870 errichtet.

Im 1. Weltkrieg opfert die Gemeinde ihre kleine Glocke und die Orgelpfeifen für die Metallsammlung. Erst 1935 kann man in den alten Prospekt eine neue Orgel einbauen.

Das Innere der Kirche wird 1964 mit einem neuen Gestühl ausgestattet und farblich neu gefasst. 1980/81 wurde an das Pastorat ein Gemeindehaus angebaut, mit großem Saal, Nebenräumen, Küche und Sanitärtrakt. 1997 bekommt die Kirche wieder eine zweite Glocke, die von Dorothea Schües gespendet wurde. Sie gibt auch den Anstoß für eine neue Orgel, die 2007 eingeweiht werden kann.

Die letzte große Veränderung erfuhr die Kollmarer Dorfkirche durch die Gemälde der dänischen Künstlerin Bodil Kaalund an den Balustraden der Emporen. Die ersten wurden 2009 angebracht, weitere im Jahr 2013. Das Triumphkreuz erfuhr in den Jahren 2018 bis 2020 eine Restaurierung. Alle bekannten Details zur Geschichte des Gotteshauses sind nun in der Chronologie zu finden.

Ulf Buhse, 2024

Meine Chronologie

Ich, die Dorfkirche zu Kollmar, möchte hier aus meinen 575 Lebensjahren erzählen. Natürlich habe ich keinen Mund. Als Gebäude habe ich nur einen Körper ohne Arme, Beine und Kopf. Aber ich kann durch die Chronisten sprechen, die mit mir lebten und die vieles aufschrieben, was ich erlebt habe.

Spätes Mittelalter

1300 Kollmar wurde erstmalig erwähnt. 1350-1500 Blütezeit der Hanse.

Wo ich meinen Platz fand, verzeichnete zuerst Melchior Lorich 1568 in seinem Kartenwerk von der Elbe.1Die Karte ist mehr ein Gemälde, als eine genaue Darstellung. Aber als Symbol bin ich darauf zu finden. Zwanzig Jahre später, also 1588, zeichnet Daniel Freese eine Landtafel von der Grafschaft Holstein-Pinneberg, eine zweite 1596.2 Hier ist die Darstellung schon etwas genauer, insbesondere in der Version von 1596.

In seiner Elbkarte von 1568 ordnet Melchior Lorich Colmer eine Kirche zu. Die Darstellung ist nur symbolisch. (Quelle siehe Fußnote 1)

Die Kirche von Colmer in der Karte von Daniel Freese von 1596. Rechts unten „Karke thom Osten“ in Neuendorf. Diese Darstellung trifft schon die Grundform „Turm mit spitzer Haube, direkt am Kirchenschiff“. (Siehe Fußnote 2)

1448

Mein Geburtsjahr. Jedenfalls vermuten das die Chronisten wie der Pastor Marcus Frisius, der 1603 in seiner Chronik schrieb, dass meine große Glocke gerissen sei. Sie konnte nicht mehr geläutet werden. „Ditt Jahr ist de grote Klock ihm Kolmer gereten und wedderum uthgefilett, overst de erste Klanck ist nichtt erfolgett.“ 3

1608 notierte er, dass die Glocke umgegossen wurde, weil sie „thoreten“, also zerrissen war. Und weiter: „Se hadde 155 Jahr gewarett.“4 Gewarett bedeutet währen, dauern, bestehen. Wenn man das Ende des Bestehens mit dem Umgießen gleichsetzt, wäre die Glocke erstmalig 1453 aufgehängt und geweiht worden. Lässt man das letzte Läuten 1603 als Ende des Bestehens gelten, dann wäre die Kirche 1448 erbaut worden. So steht es heute über dem Eingangsportal. Allerdings mit nachträglich eingefügtem Fragezeichen.

Auf jeden Fall wurde ich katholisch „geboren“. Wer meine „Eltern und Geburtshelfer“ waren, kann ich nicht mehr erinnern.

Nachdem das alte Asfleth, erstmalig 1100 erwähnt, mit seiner Kirche immer weiter von den Sturmfluten verschlungen wurde und die Kirche am Langenbrook, die 1304 schon existierte, ebenfalls immer wieder durch Sturmfluten Schaden nahm, sahen sich Menschen veranlasst, mich in die Welt zu setzen.5 Gewiss geschah dies nicht ohne Einwilligung des Schauenburger Grafen Adolf VIII von Holstein, zu dessen Besitz die Vogtei Haseldorf gehörte, die auch Kollmar umfasste.6

Als die Kirche am Langenbrook so von Sturmfluten verwüstet war, dass sie nicht mehr zum Gottesdienst dienen konnte, wurde 1458 in Neuendorf mit dem Bau einer neuen Kirche begonnen. Fertig war sie aber erst 1504. Man nannte sie „Karke thom Osten“ und Kollmars Kirche bekam die Bezeichnung „Karke thom Westen“. Matthiessen schrieb 1836: „Das jetzige Gebäude der Kirche ist ohne Zweifel noch das erste ursprüngliche.“ 7

Da stand ich nun als spätgotischer, einschiffiger Kirchenbau. Wohl noch ohne Turm. Wie mich die Kirchspieloberen ausgeschmückt haben, ist nicht in Erinnerung geblieben. Einen Altar werde ich bekommen haben. Denn der Gottesdienst ist ohne Altar nicht denkbar. Für die nächsten meiner jungen Jahre sind leider keine Namen bekannt von meinen Patronen, Pastoren und Kirchengeschworenen.

Inschrift über dem Hauptportal von 1858 mit später eingefügtem Fragezeichen.

1453

Ich erhalte eine große Glocke. Sie ruft nun alle Gläubigen der Kollmarer Marsch zum Gottesdienst.

1460 Aussterben der Schauenburger Grafen. Am 5. März wählen die Stände Schleswigs und Holsteins den dänischen König Christian I zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein. Er regiert nun Schleswig-Holstein und sein Königreich in Personalunion.

1460

Bis zu seinem Tod 1460 bestimmte Graf Adolf VIII über die Haseldorfer Marsch, also auch über das Kirchspiel Kollmar. Nun fiel das Land Holstein an König Christian I von Dänemark.8

1470

Christian I ernennt Wulf von Pogwisch zum Amtmann der Vogtei Haseldorf. Wulf und Bertram Pogwisch erhielten die Vogtei zum Pfandbesitz.9Sie waren nun meine Patrone. Ob sie mich umsorgt haben, davon hat niemand berichtet.

1494

In diesem Jahr bekomme ich einen neuen Besitzer. Matthiessen schrieb 1836: „Das Land Haseldorf, ursprünglich Kirchengut, wurde 1494 Privateigentum eines Mitgliedes der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft, hiedurch in die Classe der Holsteinischen adligen Güter versetzt.“ Ritter Hans von Ahlefeldt hatte die Vogtei von König Johann von Dänemark für 30.000 Mark Lübsch gekauft, also auch das Kirchspiel „thom Kollmer“. Matthiessen schrieb weiter: „Die Kirche in Asfleth war von der Elbe verschlungen.“ 10Hans von Ahlefeldt war nun mein Patron, aber nur für sechs Jahre.

1500

Mein Patron, Ritter Hans von Ahlefeldt, ist in der Schlacht bei Hemmingstedt in Dithmarschen gefallen. Sein Sohn Christoph erhält das Kirchspiel Collmar zum Erbe, das zum adligen Gut Collmar wird. Er ist nun neuer Patron und bleibt es bis 1532.11

Friedrich von Ahlefeldt, ein weiterer Sohn erhält den Seestermüher Anteil am Kirchspiel Collmar.12 Auch seine Untergehörigen und die seiner Nachfolger gehörten also zu den Kirchenmitgliedern. Aus ihren Reihen bekam ich auch immer einen der drei Kirchengeschworenen.

Die Karte der adligen Güter Groß-Collmar, Klein-Collmar und Neuendorf, die 1867 vom Gemeindevorsteher Heinrich Rave angelegt wurde. Hier eine Kopie durch C. Magens vom 21.5.1872. Sie zeigt die Zugehörigkeit der Höfe und Katen zu den drei Gütern. Aus deren Lage erklärt sich auch, warum Untergehörige aller drei Güter nach Kollmar eingepfarrt waren. (Chronikarchiv Kollmar)

Die Kirche auf Postkarten. Darauf ist auch der Gasthof Magens zwischen der Kirche und der Straße Gr. Kirchreihe zu sehen, der 1921 abbrannte und wo dann der Ehrenfriedhof angelegt wurde.(Archiv Buhse)

1511 oder in den darauf folgenden Jahren

Ist Christoph von Ahlefeldt der Stifter eines neuen Hochaltars, aus dem ich noch heute einige Tafeln beherberge? Niemand hat darüber etwas aufgeschrieben. Die Tafeln könnten auch später nach Kollmar gelangt sein. Drei von ihnen hängen jetzt in einem Rahmen neben der Kanzel. Darüber eine Kreuzigungsdarstellung. Zwei aus derselben Werkstatt und eine Tafel jüngeren Datums befinden sich im heutigen Altar.

Hans Wentzel schreibt in einem Beitrag für das Jahrbuch der Elbmarschen 1939 mit dem Titel „Die Kollmarer Reliefs und andere Werke links und rechts der Elbe“:

„Bei einer Wanderung auf der Suche nach spätgotischen Holzschnitzereien finden wir eines der schönsten Werke in der kleinen kahlen Dorfkirche zu Kollmar an der Elbe, die Reste eines großen Flügelaltars (Palmeneinzug, Abendmahl, Ölberg, Gefangennahme, Kreuzannagelung, Kreuzigung; die anderen Tafeln sind im 30jährigrn Krieg von schwedischen Truppen gestohlen worden), trotz der darunter erhaltenen gotischen Fassung übel zugerichtet, weiß übertüncht oder greulich bronziert. In diesem unansehnlichen Kleid bewegen sich aber prächtige Figuren. Die Menschen, die hier als Personal der christlichen Illustration dienen, sind kraftvolle Gesellen, derb und ungestüm, wild und zornig, ungeschlacht und gewalttätig; nur Christus einfach, würdevoll und von menschlich hoheitsvoller Erscheinung, die Frauen stille, in ihrem ruhigen Ernst eindrucksvolle Gestalten. Die Szenen sind nicht von dem Schnitzer erfunden – er hat sie nach den Holzschnitten von Albrecht Dürer angelegt – aber in dessen Kompositionen seine Menschen hineingetragen, nicht weniger echte wie die Dürerschen, aber rauher und ungezügelter. In der ‚Gefangennahme‘ liegt das Hauptgeschehnis im Hintergrund; vorne schlägt Petrus mit grimmigen, verbissenem Gesicht mit der Wucht des ganzen Körpers auf den Landsknecht ein; dieser hält ihm mit ängstlich abgewandten Gesicht eine riesige Laterne entgegen und tritt dem Angreifer mit dem linken Bein kräftig in den Leib. – Nach der Vorbildlichkeit der Holzschnitte muß der Altar nach 1511 entstanden sein; für seinen Meister und seinen Herkunftsort haben wir zunächst keine Anhaltspunkte.“13

Wenzel zog diesen Schluss, weil 1511 die Holzschnitte der „Großen Passion“ von Albrecht Dürer in einem Druckwerk von Hieronymus Höltzel veröffentlicht wurden. Auch weitere seiner Holzschnitte wurden wohl so verbreitet. Darunter eben auch der Einzug in Jerusalem und die Gefangennahme.14

Die Kollmarer Reliefs werden im Folgenden den Arbeiten Dürers gegenüber gestellt. Möglich wurde dies durch die Unterstützung von Frau Dr. Christine Demele, der Leiterin des Albrecht-Dürer-Hauses Nürnberg, und die Ausarbeitung von Informationen durch ihre Mitarbeiterin Anne Sophie Schneider. Sie erschlossen mir die Informationen zu Dürer aus: duerer.online, Virtuelles Forschungsnetzwerk Albrecht Dürer (First View)15

Blick von der Empore auf Altar, Orgel, Kanzel und die gotischen Reliefs.

Zu den Kollmarer Reliefs vergleichbare Darstellungen finden sich in der „Großen Passion“, der „Kleinen Passion“ und der „Grünen Passion“.

1 Die Hamburger Elbkarte aus dem Jahre 1568 gezeichnet von Melchior Lorich, Veröffentlichung aus dem Staatarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, Band VIII, 3. Auflage, Verlag Hans Christians, Hamburg, 1985

2 Daniel Freese, Landtafel der Grafschaft Holstein- Pinneberg, Repro Niedersächsisches Landesarchiv, STABU S1 B12835

3 Wilhelm Ehlers, Chronik von Kollmar, 1937, darin die Abschrift der Chronik von Markus Frisius, S.15

4 Ebenda, S.15

5 Helmut Trede, Kollmar – Ein Marschendorf am Ufer der Elbe, Husum-Verlag, 2002, S.161f

6 P.F.C.Matthiessen, Die holsteinischen adligen Marschgüter Seestermühe, Groß- und Klein-Collmar, Verlag J.M. Groth, Elmshorn, 1982, S.4

7 Ebenda, S.104

8 Ebenda, S.4

9 Ebenda, S.4

10 P.F.C.Matthiessen, Die holsteinischen adligen Marschgüter Seestermühe, Groß- und Klein-Collmar, Verlag J.M. Groth, Elmshorn, 1982, S.5

11 Ebenda, S.5

12 Helmut Trede, Kollmar – Ein Marschendorf am Ufer der Elbe, Husum-Verlag, 2002, S.55

13 Hans Wentzel, Die Kollmarer Reliefs und andere Werke links und rechts der Elbe; in Jahrbuch der Elbmarschen 1939, Verlag J.M.Groth, Elmshorn

14https://de.wikipedia.org/wiki/ Große_Passion

15https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/duerer.online/de

Christus am Kreuz

Christus am Kreuz

Fußnote 16

Dürer entwarf den Holzschnitt „Christus am Kreuz“ um 1498 als Teil der „Großen Passion“.17

Eine Ähnlichkeit des Kollmarer Reliefs mit Dürers Holzschnitt besteht nur grob im Aufbau der Szene: das Kreuz als Mittelachse und links im Vordergrund die trauernden Frauen.

Der Jünger Johannes hält die zusammen gesunkene Maria. Dahinter umfasst eine der Frauen das Kreuz. Die Person vorne in der Mitte scheint etwas auf ein Papier zu schreiben. Es könnte Pilatus sein, der „Jesus von Nazareth, der Juden König“ darauf schreibt.

Rechts eine Gruppe von Soldaten. Kämpfen sie? Da die Hand des Soldaten, der den anderen am Kopf festhält, abgebrochen ist, kann man das nicht mehr feststellen. Der Kriegsknecht hat von seinem Schwert nur noch den Griff in der Hand. Auch der Soldat hinter ihm hat seine Hand am Griff seines Schwertes.

Rechts und links vom Kreuz mehrere Reiter. Ursprünglich hielten einige von ihnen Lanzen in der Hand, die wohl im Laufe der Jahrhunderte abgebrochen sind. Der Reiter ganz links hält den Rest noch in seinen Händen.

16 Christus am Kreuz, Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, Gr.A. 04091, online unter: Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, Gr.A. 08203 (Bogen 4, recto), Textausgabe 1511 | Dürer.online (uni-heidelberg.de)

17https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/duerer.online/de/wisski/navigate/43735/view

Christus am Ölberg in Gethsemane

Linke Tafel: Christus am Ölberg

Detail: Rechte obere Ecke

In der Nacht vor der Kreuzigung betet Christus kniend im Garten Gethsemane. Bei ihm im Vordergrund Petrus mit dem Schwert, daneben Jakobus und Johannes. In der rechten oberen Ecke der Stumpf eines Ölbaums, vermutlich der Baumstumpf Jesajas, aus dem ein neuer Zweig treibt, vor den Mauern Jerusalems. Die Quader hinter dem Kopf des rechten Jüngers sollen den Steinbruch darstellen.

Bei dieser Szene weicht die Darstellung unseres Schnitzers von dem rechts wiedergegebenen Holzschnitt Dürers ab. In seinem Werk haben nur die Hauptpersonen Platz. Die Christusfigur ist wohl wegen der Anordnung der Tafel im Altar gespiegelt. Dieses Relief könnte im ursprünglichen Hochaltar vor einem Hintergrundbild platziert gewesen sein.

Dürers Holzschnitt entstand um 1496/97 für die „Große Passion“.19

18 Christus am Ölberg, Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, St.N.16734, online unter: Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, St.N. 16734 | Dürer.online (uni-heidelberg.de)

19https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/duerer.online/de/wisski/navigate/42800/view

Gefangennahme Jesu

Mittlere Tafel: Gefangennahme Jesu.

Dieses Werk unseres Schnitzers entspricht bis in die Details der Komposition Dürers.

Fußnote 20

Es zeigt mehrere zeitlich versetzte Szenen: Zunächst umarmt Judas, der ein Geldsäckchen in der linken Hand hält, Jesus, um ihn zu küssen. Das symbolisiert den Verrat.

Zur Gefangennahme Christi erscheint Judas mit Soldaten und Dienern des Hohenpriesters und der Pharisäer. Simon Petrus (im Vordergrund) will Jesus verteidigen und schlägt Malchus, dem Knecht des Hohenpriesters, das rechte Ohr ab. Dieser stemmt Petrus zur Abwehr des Hiebs sein linkes Bein in die Brust und hält seine Laterne schützend vor sich. Die Klinge des Schwerts ist im Kollmarer Relief abhanden gekommen. Das Haupt des Petrus ist in beiden Darstellungen sehr ähnlich.

Christus ergibt sich in sein Schicksal und lässt sich fesseln. Dem Soldaten mit dem Strick in Dürers Darstellung ist auch der Kollmarer Scherge detailliert nachempfunden. Nur die Hand mit dem Strick fehlt im Relief. Auch der Soldat rechts, der Judas von Christus wegreißen will, trägt in beiden Darstellungen einen geschuppten Helm. Die Person ganz links trägt eine Fackel, deren Flamme im Relief aber nicht vorhanden ist. In ihrer Haltung gleicht sie dem Holzschnitt Dürers.

Dürers Holzschnitt entstand um 1509 als Teil der „Kleinen Passion“.21

20 Die Gefangennahme Christi, Staatsbibliothek Bamberg, I E 26, ohne Text, Foto Gerald Raab

21https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/duerer.online/de/wisski/navigate/47039/view

Kreuzannagelung Jesu

Rechte Tafel: Kreuzannagelung Jesu.

(siehe Fußnote 20)

Zeichnung „Christus wird ans Kreuz geschlagen“ aus der „Grünen Passion“ von 1504 mit Feder und Pinsel auf grün grundiertem Papier.

Im Vordergrund Jesus, der am Berg Golgatha an das Kreuz genagelt wird. Links dahinter die Gruppe um den Hohenpriester. Rechts die vier klagenden Frauen: Jesu Mutter Maria, deren Schwester, Kleophas Frau Maria und Maria Magdalena.22

Im Kollmarer Relief ist wohl der Bildaufbau im Vordergrund an die Darstellung Dürers in der „Grünen Passion“ angelehnt. Hier ist jedoch nur eine Frau dargestellt, vermutlich Maria.

Der Hohepriester hielt ursprünglich einen Stab in seiner linken Hand. Die Person neben ihm, vermutlich Pilatus, spricht mit ihm. Im Relief liegt Jesus ohnmächtig auf dem Kreuz. Ein Kriegsknecht nagelt seine Füße am Kreuz fest. Vom Hammer ist nur noch der Stiel vorhanden. Jesu linke Hand ist noch mit einem Strick am Kreuz festgebunden. Der Soldat in der Rüstung hielt den Strick ursprünglich in seinen Händen. Der Strick ist wohl im Laufe der Jahrhunderte irgendwann abgebrochen. Den Strick, mit dem Jesu rechte Hand angebunden ist, hält der Soldat auf der linken Seite in Händen.

Der Altar heute. Dazu gehören die im Folgenden beschriebenen Reliefs über dem Altartisch und die Reliefs und Figuren an der Orgelbrüstung.

Die beiden linken Reliefs sind dem oben erwähnten Künstler zuzurechnen. Das rechte mit der Grablegung ist von anderer Hand geschnitzt. Im Kirchenführer Kollmar heißt es: „Die Grablegung dürfte etwa 100 Jahre später als die anderen sechs entstanden sein und reicht in der Qualität, obwohl keine schlechte Arbeit, bei weitem nicht an die älteren heran. Die einzelnen Tafeln sind eingerahmt durch vier kleine Säulen, deren Abschluss Apostelbüsten bilden (Hermenpilaster). Über den drei Tafeln, aber nicht wirklich eingefügt ins Gesamtwerk, hängt, etwas schräg nach vorne geneigt, ein weiteres Relief, das den auferstandenen und erhöhten Christus zeigt und vermutlich ebenso wie die Grablegung für die Neukonzeption des Altars nach dessen Zerstörung im dreißigjährigen Krieg angefertigt wurde und das Gesamtwerk auf die Heilszusage evangelischer Botschaft hin ausrichtet.“23

Figuren der Hermenpilaster Apostel Petrus.

Über die weiteren Teile des Altars erfahren wir später mehr.

22 Grüne Passion – Christus wird ans Kreuz geschlagen, Inv. 3092. In: Sammlungen Online https://www.albertina.at/Sammlungenonline (Zugriff 20.10.2023

23 Kirchenführer Kollmar/Jan. ´92

Einzug in Jerusalem

Die linke Altartafel: Einzug in Jerusalem

Fußnote 24

Für die erstmals 1511 publizierte "Kleine Passion" entwarf Dürer um 1508/ 1509 den Holzschnitt "Christi Einzug in Jerusalem".25

Christus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Mit seiner rechten Hand spendet er den umstehenden Menschen seinen Segen. Diese haben ihre Hände zum Gebet gefaltet. Ein Mann breitet seinen Mantel vor Christus aus. Der Esel läuft darüber. Hinter Christus steht ein Mann, der ihm den Weg zur Stadt zeigt. In seiner linken Hand hält er eine Hülse, in deren Loch früher vielleicht ein filigran geschnitzter Palmwedel steckte, der im Laufe der Jahre irgendwann abbrach. Auch die Person oben rechts hält eine solche Hülse in der Hand.

Die Hauptfiguren im Vordergrund sind eindeutig dem Holzschnitt Dürers aus der „Kleinen Passion“ nachempfunden. Nur der Kreuznimbus fehlt. Statt des bei Dürer dargestellten Hintergrundbildes der Stadtmauer von Jerusalem stellt der Schnitzer die Gläubigen in den Hintergrund.

24 Christi Einzug in Jerusalem, Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, Gr.A. 04091, online unter: Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, Gr.A. 04091 | Dürer.online (uni-heidelberg.de)

25https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/duerer.online/de/wisski/navigate/45942/view

Das letzte Abendmahl

Die mittlere Altartafel: Das letzte Abendmahl

Fußnote 26

Der Schnitzer des Kollmarer Reliefs hat sich stark an den um 1508/1509 entstandenen Holzschnitt Dürers aus der „Kleinen Passion“27 angelehnt.

Christus und seine Jünger sitzen dicht gedrängt an einem Tisch, auf dem sich der Sederteller, Brot und ein Krug mit Wein befinden. Christus verkündet den bevorstehenden Verrat. An seine Brust lehnt sich Johannes. Die Jünger blicken sich fragend an. Der Jünger im Vordergrund, der einen Geldbeutel in seiner linken Hand hält, ist Judas. Er blickt Jesus an. Der im Vergleich zu Dürers Werk fehlende strahlende Nimbus um Jesu Haupt könnte im ursprünglichen Kollmarer Hochaltar auch durch Hintergrundmalerei ausgeführt worden sein.

Das Antlitz Christi in den Altar-Reliefs

26 Das letzte Abendmahl, Staatsbibliothek Bamberg, I E 23, Foto Gerald Raab

27https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/duerer.online/de/wisski/navigate/46492/view

Die Grablegung Christi

Die rechte Altartafel: Die Grablegung Christi.

Fußnote 28

Bei diesem Relief scheint der Schnitzer nur zwei Details aus Dürers Holzschnitt aufgegriffen zu haben: Der Mann, der Jesus unter den Armen festhält, trägt in beiden Darstellungen einen gleich aussehenden Turban.

Bei Dürer heben drei Männer den Leichnam Christi an: Nikodemus, Simon von Kyrene und Josef von Arimathäa. Die zusammen gesunkene Maria wird von Johannes (links) und einer Frau gehalten.29

Einer der Männer, die Jesus halten, fehlt in der Szene des Reliefs. Maria und Johannes sind hier im Hintergrund angeordnet.

Das zweite vom Schnitzer aufgegriffene Detail: Eine der Frauen rechts ergreift die Hand des Leichnams. Im Relief scheinen die Frauen Gefäße mit Salbe mit sich zu führen, um den Leichnam einzubalsamieren. Es wird vermutet, dass dieses Relief etwa 100 Jahre nach den anderen angefertigt wurde,

Etwa zur gleichen Zeit wie die gotischen Tafeln entstand wohl auch das Kruzifix. Denn eine dendrochronologische Untersuchung des Korpus der Christus-Skulptur an der Universität Hamburg ergab, dass der Stamm, aus dem die Figur geschnitzt wurde, vermutlich in den Jahren nach 1484 gefällt wurde. Das Kunstwerk wird also um 1500 gefertigt worden sein.30

1517 Luther schlägt in Wittenberg seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche. Die Reformation nimmt ihren Lauf.

1528

Johannes Bolte wird erster evangelisch lutherischer Prediger in Neuendorf. Matthiessen schrieb: „Muthmaaßlich wurden die geistlichen Officia in Kollmar von Neuendorf aus besorgt.“31

Stand der Neuendorfer Pastor noch vor dem alten katholischen Hochaltar, wenn er in mir predigte? Oder hatte ein begüterter Stifter, vielleicht sogar mein Patron, den Altar bereits umgestalten lassen und eine Orgel über dem neuen Altar einbauen lassen?

1532

In diesem Jahr stirbt Christoph von Ahlefeldt. Meine neuen Patrone und Besitzer von Anteilen des adligen Gutes Kollmar werden Jürgen und Burchard von Ahlefeldt.32

1542 wird in Schleswig-Holstein eine neue Kirchenordnung eingeführt, nach der die Gemeinden ihre Prediger frei wählen können.

1550

Schulmeister Joannis erhält jährlich 10 Mark aus der Kirchenkasse.

1556

Endlich habe ich einen eigenen evangelisch lutherischen Prediger bekommen, dank Graf Burchard von Ahlefeldt. Es ist Joachim Vagel aus Krempe. Dieser beginnt mit chronologischen Aufzeichnungen über Nachrichten die Kollmarer Kirche betreffend und über Geschehnisse der Zeit. Einige seiner Nachfolger setzen die Aufzeichnungen bis 1660 fort. Als vorläufig letzter Marcus Frisius. Vermutlich klebte er die Aufzeichnungen in eine Psalmodie von 1569. 1870 bis 1872 machte der Pastor Kühl nochmals Eintragungen.

Die erste Eintragung wurde vermutlich erst später auf der Innenseite des Deckblattes vorgenommen. Sie lautet: „De sollte Vlodt is gegangen ihm Jahr nha Christi Gebordt 1532 up Martini.“ Über seine Berufung notiert Joachim Vagel selbst: „A.d. 1556 wardt ick Herr Joachim Vagel van der Krempen bordig, Pastor in Kolmar, mines Olders im 29. Jahre wardt angenahmen erstlich van den ernfesten Junckern seligen Borchardt van Alevelde tho hilligen Steden, darnha van den Karckswaren in Colmar Olde Hinrick Peters, Michel Bodeker und Clawes Foyther sampt den gantzen Carspel.“33 Seliger Burchard von Ahlefeldt, weil er zum Zeitpunkt der Eintragung bereits verstorben war. Er war auch Besitzer von Heiligenstedten.34

Neue Besen kehren gut. Jedenfalls lässt Pastor Vagel noch in demselben Jahr einen Zaun um den Kirchhof ziehen.35

Details über die Geschichte der Psalmodie samt Chronologie und der darauf basierenden, nur noch als Abschrift vorhandenen „Chronik des Marcus Frisius“ finden sich in der schon zitierten Arbeit von Wilhelm Ehlers mit dem Titel „Chronik von Kollmar 1532 – 1660 und 1870 – 1872 Aufzeichnungen der ersten evangelischen Pastoren u.a. Marcus Frisius“.

Mehr dazu im Anhang, wo auch alle Seiten der Chronologie aus der Psalmodie abgebildet sind.

Da die Psalmodie in derselben Art wie die 1585 der Kollmarer Kirche von Peter Busch geschenkten 12 Bände mit Auslegungen durch Martin Luther zu Episteln einiger Apostel gefertigt wurde, kann man annehmen, dass auch sie ein Geschenk dieses Hofbesitzers war (siehe dazu 1585). Sie ist in geprägtes Leder gebunden. Zwei Schließen halten vorderen und hinteren Deckel zusammen. Herausgegeben wurde sie 1569 von Ioh. Schwertelius.

Vorderer Deckel der Psalmodie.

Titelseite

Die auf den hinteren Deckel geklebte Chronologie, die von den ersten evangelischen Pastoren in Kollmar angelegt wurde, hier die erste Seite.

Einige Seiten aus der Psalmodie.

1558

Um die baulichen Veränderungen dieses Jahres zu verstehen, ein Blick in das Kirchenschiff in neuerer Zeit. Das Bild unten zeigt das Kircheninnere um 1885. Die Orgelpfeifen, die später als Metall für die Rüstungsproduktion abgegeben wurden, sind noch vorhanden. Unter der Orgel befand sich der Spieltisch.

Links vorne an der Empore (Neuer Chor) hängt die Ehrentafel für die gefallenen der Kollmarer Gemeinde im Krieg 1870/71.

Dahinter links vom Altar die Altar-Empore mit den Logen No. 1-4 (siehe dazu die nächsten Seiten). Rechts vom Altar die Empore mit Loge No. 5 und dem „Knaben-Chor“. Diese Empore wurde 1961 um den „Knaben-Chor“ gekürzt.

Die Kanzel befindet sich noch am Gang vom Eingangsportal, die gotischen Tafeln dahinter.

Das Kircheninnere um 1885. (Chronikarchiv Kollmar, Näheres siehe 1885)

Das Bild stammt von 1964 (Landesamt Denkmalpflege Pk I 10144), also aus den Jahren nach der Neugestaltung des Kircheninneren. Hier sind rechts vom Altar die verkürzte Empore, die versetzte Kanzel und davor die Reliefs an ihrem neuen Ort bei der Tür zu sehen.

Unten der Blick auf die Emporen und Turmlogen. Hinten links der „Alte Chor“. Rechts der „Neue Chor“. (Foto: Ulf Buhse, 2017)

1558 Forts.

Auch in meinem Inneren tut sich etwas. Pastor Vagel notierte dazu: „A.d. 1558 wardt datt Chor gebuwet achter in der Kerken und de Predichstol.“36 Gegenüber dem Altar entsteht der Chor als Empore. Als Predigtstuhl bezeichnet man später die Kanzel, von der der Pastor seine Predigt hält. Allerdings könnte damit auch der im Folgenden erwähnte Prediger Stuhl gemeint sein.

Bevor es zu meiner Renovierung 1858 kam, hat jemand einen Plan meiner Möblierung angelegt, der in großen Teilen wohl schon den baulichen Gegebenheiten von 1558 entspricht. Denn der Bau des Chores betrifft nicht die Erweiterung des Kirchenschiffs durch einen Chor-Anbau, sondern nur die Errichtung einer Empore für einen Chor an der Wand zum Turm hin. Schauen wir also einmal auf die später angelegten Pläne.

Außer mit dem Altar und der Kanzel war ich um 1858 mit vielen Bankreihen ausgestattet. Ganz früher, auch 1558, gab es keine Bänke. Die Gläubigen standen in der Kirche, Männer und Frauen getrennt. Daher sind im Plan „Manns-Stände“ und „Frauen-Stände“ verzeichnet, obwohl man auf den Bänken wohl nicht mehr nach Geschlechtern getrennt saß.

Rechts, also auf der Nordseite vom Altar befanden sich Querbänke, hier als Frauen-Stände ausgewiesen. Quer bezieht sich hier auf die Blickrichtung der Gläubigen, quer zur Kirchenachse. In den 1950er Jahren saß hier die trauernde Familie bei Beerdigungen im Angesicht des Sarges vor dem Altar. Es folgten die Reihen No. 1 bis 25 der Frauen-Stände. Gegenüber, an der Südseite des Kirchenschiffs, gab es östlich der Kanzel bei der östlichen alten Kirchentür die 1. Abteilung der Manns-Stände mit drei Bankreihen. Jenseits des Eingangs zur Kanzel folgten 17 Bankreihen der 2. Abteilung und hinter dem westlichen Kircheneingang die Manns-Stände unter dem alten Chor.

Hinter dem Altar gab es die Eingangstür für den Pastor, wenn er vom Pastorat in die Kirche ging. Wendete er sich nach links, betrat er eine Kammer, die hier als Prediger Stuhl bezeichnet ist und dessen Erbauung Marcus Frisius oben möglicherweise erwähnte. Hier sammelte er sich, bevor er vor die Gemeinde trat. Über Treppen seitlich vom Prediger-Eingang erreicht man die Emporen (Chöre) links und rechts des Altars. Sie entstanden 1574 als „Stühle“ für Pastor, Küster und Schulmeister (siehe 1574). 1586 wurde die Empore nördlich des Altars zum Stuhl für den Juncker und Grafen („Herrschaftlicher Stuhl“) und die drei Kirchengeschworenen (siehe 1586). Der „Herrschaftliche Stuhl“ war dem Patron und auch dem Gutsverwalter des adligen Gutes Groß-Collmar vorbehalten. Vom Herrschaftlichen Stuhl blickte der Patron auf die niedriger angelegte Kanzel herab, was den gesellschaftlichen Stand von Adel und Kirche in den Elbmarschen widerspiegelte. Diese Stühle wurden 1785 zu den Logen No. 1-4 umgestaltet. In diesem Jahr entstanden auch die weiteren Logen. (siehe 1785). Die mit No.6 bis No.9 und No.13 angegebenen Räume (Stühle) waren Logen, die von Kollmarer Bauernfamilien gekauft wurden. Die Logen konnten auch vererbt werden.37 Neben der Loge No.13 führt eine Tür in den Turm.

Rechter Hand vom Organisten befanden sich nun die Logen für die Familien von Pastor, Küster und Schulmeister auf der Altarempore. Später stand hier laut Plan der Knaben-Chor. Daneben Loge No.5.

Turmempore und Turmlogen.

Die Empore an der Turmwand ist als „Das alte Chor“ eingezeichnet. Sie wurde wohl zu klein, so dass auf der Nordseite 1590 „Das neue Chor“ angebaut wurde (siehe 1590).

Helmut Trede schrieb zu den Kirchenständen: „Die übrigen Kirchenstände im unteren Kirchenschiff, die nach einem alten Verzeichnis anfänglich gegen eine jährlich zu zahlende Entschädigung vermietet wurden, waren später auf die einzelnen Wohnstätten der Gemeinde verteilt. Hier hatte also jeder Ortsteil seinen ihm zugewiesenen Bereich. Es ist erst eine relativ neue Entwicklung, dass jeder sich in der Kirche so einfach nach Belieben hinsetzen kann, wo er will.“38

Altarebene

1. Emporenebene

2. Emporenebene (Turmlogen)

Zugang zur Turmloge über die Wendeltreppe im Turm.

Tür zur linken Turmloge.

Tür zur rechten Turmloge.

An der Wand der Turmloge haben sich Konfirmanden „verewigt“.

Blick aus der linken Turmloge in das Kirchenschiff.

Klapp-Bank in der Turmloge.

1559

In diesem Jahr stirbt Dorothea von Ahlefeldt, die Frau meines Patrons, und bald darauf auch der „frame und godtfurchtige Juncker“ Burchardt von Ahlefeld selbst. Er war im Dithmarschen-Krieg von einer Schrotladung am

Bein getroffen worden und an den Folgen der Verwundung gestorben. „Godt wille der Selen gnedig sein. He was my ein ser fram Juncker“, schrieb Pastor Vagel in seiner Chronik.39

Die Söhne Hans und Balthasar, gerade erst geboren, sind noch Kinder und treten das Erbe erst 1579 an. Ihr Onkel Jürgen bleibt weiterhin Mitbesitzer von Kollmar.40Er kümmerte sich um mich, wie man an Folgendem sieht. Haben Burchardt und Dorothea eine Stiftung verfügt, um etwas Gutes für ihr Seelenheil zu bewirken?

1560

Mein Dach wird neu gedeckt. Pfeiler verstärken nun mein Mauerwerk. Innen werde ich hell gestrichen.41

1561

Die Orgel wird von Meister Matz Man aus Buxtehude renoviert. Und es wird eine Schule gleich neben mir gebaut.42

1564

Ein Pfarrhaus wird gebaut.43 Pastor Vagel kann nun dort einziehen. Es stand dort, wo auch heute das Pastorat steht.

1565-1566

1565 suchte die Pest Norddeutschland heim und erreichte 1566 auch Kollmar und Neuendorf. Viele Gräber mussten auf meinem Friedhof südlich von mir ausgehoben werden. Pastor Vagel notierte in der Psalmodie drei Jahre später: „Van S.Jacob an beth tho Winachten storven twe hundert und negen und druttich Personen, de up den Kolmar Kerckhoff begraven wurden.“44