3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

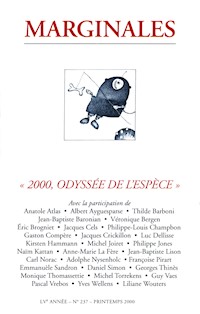

Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales

Ce fut un réveillon comme un autre, tout compte fait. On y mit un peu plus de faste ici ou là, déploiements excessifs que vint contrecarrer une gigantesque tempête qui, en France, renvoya une bonne part de la population à l'âge de la bougie et de la flambée dans l'âtre. Si ce passage de calendrier se distingua des autres, ce fut peut-être avant tout par ce rappel intempestif de la météorologie, sorte de remise à zéro du compteur du progrès. Imaginez ce que vous voulez pour que le changement de millésime soit sans précédent, vous aurez droit à un phénoménal retour en arrière, tel semblait être le message de cet imprévu de dernière heure. Façon de rappeler que l'histoire et le temps, y compris le temps qu'il fait, ont plus d'un tour dans leur sac...

Il n'empêche que nous voilà embarqués dans un nouveau siècle et, si l'on en croit la rumeur publique dominante, qui se moque des calculs raisonnés des gens informés, dans un nouveau millénaire. Il eût été fâcheux de ne pas s'y attarder pour cette première livraison de

Marginales paraissant en l'an 2000. Année d'autant plus emblématique à nos yeux qu'elle est aussi celle du centenaire de notre fondateur. Albert Ayguesparse était né avec le siècle précédent et vécut si longtemps qu'il frôla presque celui-ci. Une bonne raison pour lui laisser la parole : au cours de cette année, quelques-uns de ses textes inédits trouveront place en nos pages. Et la première de ces publications posthumes est un poème qu'il dédia à celui dont il ignorait qu'il remettrait sur les rails une revue à laquelle lui-même se dévoua pendant près d'un demi-siècle. Mais les poètes ont de ces intuitions : peut-être se doutait-il de ce possible passage du témoin.

Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique de l'an 2000 avec des écrivains comme Albert Ayguesparse, Jean-Baptiste Baronian ou encore Liliane Wouters.

À PROPOS DE LA REVUE

Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment

Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que

Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.

Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.

Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.

LES AUTEURS

Anatole Atlas, Albert Ayguesparse, Thilde Barboni, Jean-Baptiste Baronian, Véronique Bergen, Eric Brogniet, Jacques Cels, Philippe-Louis Champbon, Gaston Compère, Jacques Crickillon, Luc Dellisse, Kirsten Hammann, Michel Joiret, Philippe Jones, Naïm Kattan, Anne-Marie La Fère, Jean-Baptiste Lison, Carl Norac, Adolphe Nysenholc, Françoise Pirart, Emmanuèle Sandron, Daniel Simon, Georges Thinès, Monique Thomassettie, Michel Torrekens, Guy Vaes, Pascal Vrebos, Yves Wellens, Liliane Wouters et Jacques De Decker.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

ÉditorialPar Jacques De Decker

Ce fut un réveillon comme un autre, tout compte fait. On y mit un peu plus de faste ici ou là, déploiements excessifs que vint contrecarrer une gigantesque tempête qui, en France, renvoya une bonne part de la population à l’âge de la bougie et de la flambée dans l’âtre. Si ce passage de calendrier se distingua des autres, ce fut peut-être avant tout par ce rappel intempestif de la météorologie, sorte de remise à zéro du compteur du progrès. Imaginez ce que vous voulez pour que le changement de millésime soit sans précédent, vous aurez droit à un phénoménal retour en arrière, tel semblait être le message de cet imprévu de dernière heure. Façon de rappeler que l’histoire et le temps, y compris le temps qu’il fait, ont plus d’un tour dans leur sac…

Il n’empêche que nous voilà embarqués dans un nouveau siècle et, si l’on en croit la rumeur publique dominante, qui se moque des calculs raisonnés des gens informés, dans un nouveau millénaire. Il eût été fâcheux de ne pas s’y attarder pour cette première livraison de Marginales paraissant en l’an 2000. Année d’autant plus emblématique à nos yeux qu’elle est aussi celle du centenaire de notre fondateur. Albert Ayguesparse était né avec le siècle précédent et vécut si longtemps qu’il frôla presque celui-ci. Une bonne raison pour lui laisser la parole : au cours de cette année, quelques-uns de ses textes inédits trouveront place en nos pages. Et la première de ces publications posthumes est un poème qu’il dédia à celui dont il ignorait qu’il remettrait sur les rails une revue à laquelle lui-même se dévoua pendant près d’un demi-siècle. Mais les poètes ont de ces intuitions : peut-être se doutait-il de ce possible passage du témoin.

L’intitulé du présent dossier n’est pas tout à fait inédit. Le titre du film de Stanley Kubrick inspiré du roman d’Arthur C. Clarke appelait forcément ce léger détournement auquel des auteurs de science-fiction n’ont forcément pu résister. Il s’imposa d’autant plus qu’il faut bien admettre que l’avenir n’est plus ce qu’il était. Longtemps, on ne rêva que d’exploration du cosmos et ceux d’entre nous qui entendirent en direct les premiers mots de Neil Armstrong foulant le sol lunaire se bercèrent longtemps de l’idée qu’ils choisiraient un jour une autre planète comme lieu d’exil loin de leur terre d’origine. Trente ans plus tard, la grande odyssée a changé de cap, et ce n’est plus la saga spatiale de Kubrick qui nous paraît avoir préfiguré le futur, mais un autre film, inspiré d’Asimov celui-là, et réalisé par Richard Fleischer, à qui l’on devait déjà une mémorable version de « Vingt mille lieues sous les mers ». Dans « Le Voyage fantastique », qui date de 1966, on voyait un équipage de médecins, à bord d’un vaisseau miniaturisé, explorer le corps humain. Leurs aventures préfigurent de manière plus pertinente peut-être les vraies mutations où nous sommes engagés, et qui nous inspirent de quotidiens vertiges.

Nous avons toujours su que nous étions mortels. Nous savons depuis moins de temps que notre espèce l’est plus que probablement aussi. Et, à défaut que notre programme se hâte de nous vouer à l’extinction, nous œuvrons diligemment à accélérer le processus : intoxications, persécutions, pollutions déciment comme jamais. Dans le même temps, nous multiplions les techniques de survie, luttons contre les agressions biologiques, renforçons les organes, veillons à leur entretien et à leur remplacement, développons des prothèses qui nous transforment, pièce à pièce, en robots au moins partiels. Et l’hypothèse n’est plus absurde de notre reproduction par manipulation génétique. Absurde sur le plan technologique s’entend. Sur le plan éthique, la question demeure entière, bien entendu.

Les techniciens innovent, les penseurs méditent, les experts analysent, les politiques décrètent. Une fois encore, les écrivains se situent ailleurs. Dans une zone non balisée, où les logiques scientifiques, les principes moraux et les impératifs catégoriques ne sont pas contraignants, ne doivent pas nécessairement être invoqués. Leur libre circulation dans l’imaginaire leur permet au contraire d’ouvrir des voies où les philosophes ne peuvent que choisir de les suivre, ou de ne pas leur emboîter le pas. Mais leur intervention est précieuse, indispensable même, parce qu’ils partent en éclaireurs dans des directions inédites.

C’est ce que démontrent les textes rassemblés dans notre « Air du temps ». Ils furent d’ailleurs si abondants qu’ils auraient amplement suffi à saturer le numéro qui serait dès lors devenu derechef un « spécial ». Comme cette option ne correspond pas à notre conception de Marginales, nous avons préféré voir large, et augmenter le nombre de pages. Serions-nous victimes de notre succès, du moins auprès des écrivains, qui se rallient de plus en plus nombreux autour de nos thèmes ? Tout porte à le croire.

Voici donc la livraison de Marginales qui marque son accès à son deuxième siècle d’existence. Elle reflète les inquiétudes, voire les angoisses qui sont les nôtres, et que les auteurs ont le pouvoir et le devoir de formuler. Les feux d’artifice millénaristes ont distrait un instant des questions qui nous étreignent. Les voici mises noir sur blanc, réunies dans une revue littéraire, support que d’aucuns jugeront obsolète. mais les nouveaux médias colportent tant de vieilles idées que le dernier refuge de la pertinence se doit peut-être de prendre cette forme d’un autre âge.

Les fins dernières

Albert Ayguesparse

En guise d’apprentissage

vain travail de représailles

commence le déchiffrement

Pour prononcer l’éloge du jour

désavouer des nuits le mutisme

parmi les outils de travail

les augures choisissent l’empan

Lorsque cessent les connivences

selon l’ordre établi pour demain

on entre dans l’anecdote

À l’annonce du mystère

se renouent les intrigues

Rassemble ses trophées

l’existence touchée par le défi

dans la venue des fins dernières

Ballade à l’humanité délivrée

Éric Brogniet

Derrière chaque être vivant, il y a trente fantômes, car tel est le rapport des morts aux vivants. Depuis l’aube des temps, environ cent milliards d’êtres humains ont vécu sur cette planète. Et ce nombre est très intéressant car, par une curieuse coïncidence, il existe environ cent milliards d’étoiles dans notre univers local, la Voie lactée. Ainsi, pour chaque homme qui vécut jamais, une étoile brille dans l’espace

Arthur C. Clarke, Avant-propos à 2001, L’odyssée de l’espace.

C’est le premier jour et c’est aussi toujours le dernier

Un chiffre cousu au bras une étoile à la place du cœur

Tant de soleils qui brillent encore quand tous ont disparu

Ils ont pensé Ils ont aimé Ils ont souffert

Ils sont venus du néant et retournent au néant

Tant de soleils tant d’étoiles naines ou géantes

Dont la lumière nous atteint à des siècles de distance

Des lueurs trouant l’infini à la vitesse de la lumière

Quand ils ont disparu depuis une seconde ou un siècle

Entendez-vous les tambours de guerre Un éclair

Spiralé brûle sans cesse Aux quatre points cardinaux

De la genèse La lumière fut et sur les Tables aujourd’hui

Illisibles nous projetons nos dernières ratures

Un vacarme interrompu depuis la nuit des temps

Assez ! Quelle mémoire nous traverse en fulgurance

De ces abîmes quelles voix montent dans les douleurs

Et les tourments, quels soupirs d’extase et quels ruts

Quelles foules murmurent à voix blanche

Et charrient ici leurs légers ossements

Par les déserts de Ziph et de Maon, sur les fondations

Vous n’élèverez point d’idoles et ferez retentir sept fois

Le son éclatant des trompettes Plus tard dans la ville

Et les livres seront en flammes vous vous couvrirez

De cendres et prendrez mille fois le chemin de l’exil

Les pauvres et terribles magies vous réconforteront

Vous allumerez des feux d’herbes sacrées et vous enivrerez

De sacrifices offerts sur les bûchers Vous ferez pénitence

Rien jamais ne guérira la blessure et la merveille de vivre

Toujours le sang battant dans les artères dévide son dû

D’épouvante et de faiblesse autant que d’élévation

Entendez-vous marcher dans la nuit ces grandes caravanes

Sous les lunes couvertes et blasphémées de l’oubli

Un froissis dans les linges Ils vous regardent

Du fond des ossuaires Du fond des crématoires ils vous regardent

Et des Molochs flambent toujours dans cette nuit sans fond

La violence tremble avec des nerfs à vif dans cette obscurité

Du fond des chairs putréfiées ils vous regardent

Du fond des peaux scarifiées ils vous regardent

Du fond des éprouvettes et des neurones

Ils vous contemplent comme au premier jour

Ils vous observent comme au dernier

Quand s’ouvriront la terre et les cieux vomissant leurs fumées

Dans le grondement la plaie et le Jugement

Du fond des caves avec les rats ils vous regardent

Ils vous regardent avec leurs lèvres exsangues

Et des yeux vides dans leurs orbites

Ils vous regardent frères humains qui après nous viendrez1

Des soleils vous saisissent dans la nuit anonyme

Vous blessent comme des couteaux

Avec la main tranchée une alliance au doigt

Dans un gant d’aviateur au milieu d’une prairie en fleurs

Ils vous regardent frères humains du fond des abattoirs

Ils vous regardent avec leurs seringues leurs médicaments et leur crack

Du fond des hôtels borgnes du fond des cloaques ils vous regardent

Du fond de leurs psychoses du fond des asiles ils vous regardent

Avec des lèvres blanches et des yeux fous ils vous regardent

Comme du fond d’un ciel inviolé vous trouent ces éclats

Par milliards des mondes dont vous ne saurez rien

Un milliard d’étoiles pour un milliard d’hommes

L’univers extensible à l’infini

Le vertige est sans espoir

Vous peuplerez peut-être d’autres galaxies

D’autres langues viendront engendrées des langues mortes

Nous parlons des syntaxes binaires

L’électricité irrigue nos songes

Et nos mauvais rêves

Vous parlerez en biochimie et en impulsions

Encore incréées frères humains qui après nous viendrez

Du fond des galaxies entre Vega et la constellation du Serpent

Le fruit de la connaissance aura toujours pourtant

Même saveur douce-amère

Nous sommes au bord du gouffre

Qu’il pleuve nous y tomberons

Avec dans les brouillards

D’acétylène et de méthyle les mêmes faces livides

Et d’atroces offertoires

Puissiez-vous encore écrire des pages vierges

Sur quelque lointaine nébuleuse puisque toute planète

Un jour se consume quand son soleil devient nova

Ce sera toujours avec la conscience crépitant

Au milieu des fibres optiques et des câbles

Véhiculant vos informations numériques

Où vous penserez en équations en théorie

Du chaos et en géométrie fractale en logique des cordes

La blessure originelle qui prévaudra

Pensez à nous frères humains qui après nous viendrez

Vos processeurs à plasma s’affoleront de grandes nostalgies

Entendrez-vous nos noires caravanes nos pitoyables carcasses

Nos soleils malades et très lointains vous atteindront-ils encore

Du fond des hostos du fond des ostensoirs

Brillent tant et tant d’étoiles débranchées

Ils ont haï Ils ont aimé

Ils sont comme nous Ils sont comme vous

Mère-soleil et père-lune

Cendre et lumière sans rémission

Avec trente fantômes pour chacune du fond des destructions

En ce bordeau où nous tenons notre état2

Jusqu’au jour radioactif et radieux où l’Humanité délivrée

Se guérira en supprimant l’aléatoire humain de son état.

1D’après François Villon, La ballade des pendus

2D’après François Villon, La ballade de la grosse Margot, in Le Testament

Apocalypses

Pascal Vrebos

Mireille, Neuvième séance

Mesdames, je vais demander à Sophie de lire la seconde lettre que nous a envoyée Mireille, de Patmos.

« J’ai osé interpeller cet homme étrange dont je vous avais parlé dans ma dernière lettre. Il s’essuyait les mains et s’apprêtait à regagner sa tanière, quand je lui ai lancé : « Je voudrais vous parler ».

— Mais de quoi peuvent se causer deux êtres en ce monde, si ce n’est de frivolités ?

— Eh bien, passons aux frivolités… Même si je cherche sur cette île quelque chose d’essentiel…

— L’essentiel, c’est ma branche.

Grand, mince, légèrement voûté, les joues grignotées par une barbe de plusieurs semaines, il me montra le grand rocher.

— C’est là que je crèche…

— Je sais, on me l’a dit.

— Si ça vous chante…

Arrivé dans sa grotte, il prit une lame BIC et entreprit de se raser à la lumière de quelques chandelles. Je me serais cru dans la caverne de Platon.

Pendant qu’il s’éraflait le visage, je lui racontai des bouts de ma vie, Émilie surtout et ma recherche de Dieu, et mes vertiges…

Je parlais à son dos et des ombres grimaçaient sur le mur de sa caverne.

Il se retourna, le visage savonné par la lune.

— Votre histoire est banale. Émilie était une grande artiste, trop sensible, qui s’est éveillée avant les autres. Elle fut l’arbitre de ses adieux, Émilie fut exceptionnelle, vous pouvez en être fier !

Il parlait d’une voix douce.

Une brebis s’endormit à ses pieds.

C’est Blanchette, dit-il en m’offrant de son lait âcre dans un gobelet. Il me tendit un paquet de cacahuètes qu’il avait chipé dans une boutique.

Je lui parlai encore d’Émilie. De moi aussi, par bribes.

Il m’écoutait comme jamais personne – même pas vous, mes sœurs – ne m’avait écouté. Avec une ferveur gratuite.

Je me sentais en face d’un génie ou d’un gâteux.

Un homme profond, d’une autre dimension.

– Moi, je vais me suicider demain, au coucher du soleil, lâcha-t-il à pic.

Il souriait comme s’il avait lancé un lieu commun.

Au fond de la grotte, s’entassaient des piles de feuilles. « Des gribouillages », selon lui, écrits au cours de sa vie et qu’il brûlerait le moment venu.

Je m’entendis lui dire que je voulais les garder, ces textes, et les déclamer dans les villages et dans les villes, que son message ne serait pas vain.

Il accepta difficilement que je choisisse quelques pages au hasard.

C’était décidé : je serais guignol dans le monde, mettrais mon prétendu talent de comédienne ratée au service du destin, crierais des bribes d’un texte d’un inconnu et les ferais miennes… secouer les individus, leur infuser un peu de peste (le Artaud de mes études me revint subitement à l’esprit) pour que quelque chose peut-être se passe…

N’être plus moi, mais en devenir d’un improbable…

Je lui pris les mains et lui dis merci.

— Vous n’avez pas peur de mourir ?

— J’ai peur de continuer à vivre dans ce cirque creux et cruel qui n’est pas fait pour moi. Je me suis trompé de monde. Ou l’on s’est trompé pour moi.

Je sentis sa main me caresser les seins, c’était doux et chaud.

— J’ai envie de vous, Mireille, dit-il, ça fait longtemps que je n’ai pas touché une femme, et je bande ferme…

— Je n’ai jamais eu d’amant, mais…

— rassurez-vous, vos seins suffisent à mon agrément…

— Si vous insistez, je dirai oui avec plaisir.

— Je n’insisterai pas. Ce tremblement de chair me serait obscène. Et puis, imaginez que je vous engrosse, du sperme pré-mortem !

Cette image déclencha un fou rire, puis ce fut le silence.

Nos mains jointes, un silence épais.

Moment indéfinissable

Indicible.

Noces de lune.

Union de traînées de lumières.

Ce que j’étais venue chercher ?

J’étais baignée d’Émilie. Cet homme allait mourir volontairement et je n’étais pas triste.

Étais-je devenu fou ?

Amoureuse d’un penseur au cerveau brûlé ?

Empoisonnée par cette pleine lune au fond de cette grotte ?

Le soleil se levait de la mer.

Je me levai et lui caressai le visage.

— Je vous aime et ça ne rime à rien, lui dis-je.

— Merci pour votre visite, me répondit-il, et venez voir Blanchette de temps en temps…

Je dis oui de la tête : « Adieu et bon voyage. »

— Adieu et bonne route.

Je ne me suis pas retournée, je ne voulais pas qu’il voie les larmes qui ruisselaient sur mon visage, je dévalai du Rocher, puis je gagnai ma chambre sur la petite colline d’en face.

Et je m’endormis jusqu’au lendemain, bien après que le soleil eut disparu dans la mer. »

Jean, Interjection 10

Si je tente un bilan, je n’ai supporté que l’irruption et l’effondrement des choses, le déroulement du monde m’a torturé.

La fin de ce monde misérable et de cette espèce est trop visible : plus que des marchandises…

Pourquoi ai-je accepté de souffrir aussi longtemps ?

De demeurer en vie avec cette abomination au fond du corps ? Il n’est plus temps de répondre, ni de me poser d’autres questions.

Routinier refoulé du quotidien, je suis désormais un cadavre qui accepte : j’ai retiré le bandeau de mes yeux.

Initiation au vide… Absolu !

J’ai hésité : corde ou poison ou fusil ? Fusil, trop cher et pas bandant dans le vide, non, merci ! Poison trop socratique… Je ne veux être un poids pour personne, je ne veux pas obliger qui que ce soit à s’occuper de mon cadavre. Le soulever. Le dessuinter. Le placer dans une boîte. Ce serait déplacé de ma part et indigne.

Se dissiper poliment et proprement.

Le dernier être vivant que je toucherai sera Blanchette.

Déjà midi.

Très chaud aujourd’hui.

Les enfants font leur « générale », collants blancs qui glissent sur cette terre en feu… La chorégraphe doit être sadique ! La petite étoile recevra mes fleurs après son spectacle.

Je brûle mes pages sans remords. Fumée, tout part en fumée et le comble, j’ai découvert que Mireille avait pris des pages sans intérêt philosophique, mon message au monde qu’elle disait ! des trucs du cul que j’avais écrits pour une revue Censures et qui ont été censurés ! Au monde des marchandises, faire taire corps, désirs gratuits.

Comble de la dérision ! Un postérieur pour ma postérité !

Je l’imagine, cette brave Mireille, proférant mes « obscénarios » devant la populace rassemblée près de l’église du village… Avec le curé, le maire, le notaire, le mafieux, le poète officiel… Inopportun post-mortem, avec du sexe, cette peur noire de l’homme ! Larmes de rire… Je n’ai jamais tant ri que ces jours-ci !

Je range ma cavité. Ce sera en ordre pour le suivant.

Papiers qui se consument… Ah si on brûlait toutes les bibliothèques, l’homme en serait peut-être libéré… Quelle joie, ce tabula rasa, ce poids d’inepties qui s’évanouit.

J’aimerais penser à quelque chose de grave, de capital, mais je n’y parviens pas ; songer à cet enfant que j’ai sorti du néant par un mécanique éjaculat… Un mot pour Jeanne, lui dire que c’est fini et lui redire encore merci. Si je veux être sincère, je pense aux seins de Mireille, je regrette de ne pas les avoir effleurés, ou sucés. Ultima erotica gesta !

Sucer la Mère avant de rejoindre la Mer !

Effet de paronomase. Dernier divertissement.

Quatre heures. Il est temps que je m’en aille.

J’ai tout prévu. Résidu d’esthétisme ?

Je vais gravir le mont derrière la vallée, prendre à gauche devant la carrière.

Il sera huit heures lorsque j’atteindrai un plateau désertique qui tombe à pic sur la mer.

Là (j’ai fait un repérage), il y a plein de grosses pierres mal taillées. Je vais les attacher à ma ceinture et à mes pieds (on n’est jamais trop imprudent !).

Puis, j’attendrai que le soleil décline.

Je jouirai pleinement de la caresse du meltémi, des couleurs vives et moribondes, je me réciterai quelques pensées de sages épicuriens, une prière peut-être adressée au néant, signes que j’inventerai dans une langue de pré-cadavre…

Puis au moment où le soleil dégringolera dans la mer, je me projetterai dans le vide, quinze secondes, et l’eau me prendra tout au fond de sa nuit de pleine lune.

Expulsé du liquide amniotique, re-pulsé dans le Grand Liquide.

Je mourrai très vite, et le courant m’emportera loin d’ici, je m’offrirai comme festin aux poissons qui voudront bien de moi.

Je me suis réjoui d’écrire ma fin.

C’est le seul acte de ma vie que j’aurai décidé librement et avec jubilation ! D’autres suivront-ils, avant la fin de l’espèce ou de cette société ?

J’enfile mes habits de future dépouille, de la toile blanche, très dépouillé…

Une tasse de lait.

J’ai caressé Blanchette.

Un Havane pour la route.

Il est temps.

De l’espèce à l’espace

Philippe Jones

Tout n’est qu’attente. Et les dates et les chiffres s’en vont, maléfiques, bénéfiques : le treize et l’an deux mille, un billet de loterie, une cote insuffisante, les Turcs devant Vienne, ten sixty-six and all that, l’an quarante, la Victoire de Samothrace, le sac de Rome et tutti quanti…

Le temps passe et le temps presse où il tarde, retarde et rebondit. Avait-il lu cela quelque part ? Dans le journal qui traînait sur son lit ? Au cours d’une insomnie, dans son imaginaire que les nuits rechargent ? Dans l’attente d’un départ, d’un train, d’un atterrissage, d’un mouvement que l’on pourrait enfin enclencher ? En dehors des horaires, des machines, de la télé, de ces journaux catastrophes, en dehors des pièges, des fax, des GSM qui pincent le cœur chez soi, en route ou dans sa salle de bains, en deçà des fenêtres qui s’ouvrent sur l’autre et non plus sur soi-même, l’arbre et l’oiseau, les nuages là-bas. Bref, disposer de soi.

Le monde n’est pas plus dur qu’avant, ses progrès sont notables, mais il ne cesse de se manifester, de prendre de la place, de se rappeler à votre bon souvenir. Ah ! l’humour des adjectifs.

Un son répété lui parvient, une sonnerie non point stridente, mais civilisée, une sorte de refrain. Il reprend conscience. C’est le soir, il est au lit, le journal a glissé à terre. Le refrain s’accélère. Il regarde l’heure : 23 h 15. Tard pour téléphoner. Le portable est sur le palier. Pantoufles, robe de chambre : il ne fait pas chaud.

« Allô », aucun son. « Qui est à l’appareil ? », il parle dans le vide. Curieux. Peut-être a-t-il mis du temps à se réveiller. Il regagne sa chambre, se recouche. Quelques minutes à peine et l’appareil resonne. « Allô », pas de réponse. Il appuie fortement l’écouteur à l’oreille, il lui semble entendre quelque chose, comme une faible respiration, difficile et rapide, pas un halètement : un léger souffle saccadé.

« Qui êtes-vous ? que demandez-vous ? » Il répète. Le souffle est plus distinct. « C’est un numéro que j’ai dans la tête », énonce très bas une voix à peine audible.

« Qui demandez-vous ? » Il tente d’identifier. La voix paraît jeune, féminine, un peu étouffée comme sortant d’un rêve ou d’un coma. Une malade, une droguée ?

« C’est un numéro que j’ai dans la tête », répète-t-elle à son tour. « Oui, mais qui êtes-vous ? Savez-vous qu’il est tard, que c’est la nuit ? » Il y a comme un moment de surprise et la communication se coupe. Le bruit net de celui qui raccroche, si différent, par sa précision, sa volonté, de cet échange vague et mystérieux.

Il n’a pas regardé, sur son écran, le numéro d’appel. Ne lui a-t-il pas dit de resonner demain ? La nuit est mauvaise. Sans cesse il s’éveille. « C’est un numéro que j’ai dans la tête. » De quoi peut-il s’agir ? Qui cela peut-il être ?

La journée est nulle, néfaste. Il reste passif, la discussion même, où Delacre fait preuve d’une évidente mauvaise foi, ne suscite aucune réaction. Au point que le patron se voit obligé de lever la réunion et de la reporter à huitaine. Une affaire qui se joue sur des délais de livraison peut-elle se permettre pareille fantaisie ?

« Vous êtes malade ou quoi ? » lui dit-on en guise d’au-revoir. La secrétaire est ravie, l’influence du chargé de pouvoir est en chute libre. Non pas malade, ailleurs. Dans une sorte de lévitation entre un brouillard et une voix. Il espère réentendre l’appel et se hâte de rentrer. Personne ne l’attend, il le sait. Léone l’a quitté, il y a cinq ans déjà, et il a dû faire piquer son chien le mois dernier. L’appartement est brouillardeux aussi ; spacieux, ils l’avaient acheté, Léone et lui, parce qu’ils voulaient des enfants, au moins deux.

Puis il y avait eu, au bureau, cette histoire idiote de secrétaire. Une exaltée, une nymphomane, qui téléphonait chez lui à tout propos et en dehors des heures. Curieuse fille, jolie, un visage triangulaire, des yeux trop clairs, un corps souple et charpenté. Elle éveillait l’envie, mais c’était une casseuse. De messages ambigus en mouchoirs parfumés, Léone le mit au pied du mur. Que pouvait-il faire ? Ce n’était pas sa secrétaire, mais celle du patron. Léone s’en alla.

Quant au chien, le pauvre animal était atteint de spasmes nerveux dus, suivant le vétérinaire, à la mélancolie. Ils l’avaient acheté au lendemain de leur mariage pour garder l’appartement et les enfants à venir.

Devant la télé, Fabrice en est à son deuxième whisky. Il zappe, mais a coupé le son pour ne pas rater l’appel, et se perd au milieu de toutes ces chaînes, du câble, des satellites - si deux se percutaient, quel beau bouquet final ! - assailli d’images violentes ou crues, réalistes ou virtuelles.

Il appartient encore à la génération des analphabètes de l’informatique, du Web et autres raffinements abréviatifs et immédiats. Le recyclage fut difficile avec ce langage d’agent secret, fait d’initiales, de ponctuations et de mots de passe. On ne dit plus : « Voulez-vous faire l’amour ? », on tape 1 o v w.z, w pour woman, z pour zizi. Hétérosexuel donc. Et il n’est pas dit qu’en ajoutant un chiffre on n’obtienne pas la position idoine du Kama-sutra. Sans les précisions, tout est possible ; on ne sait trop où l’on navigue. On nomme cela la joie du surf.

Tout aboutit sur l’écran, le travail comme le plaisir. Le patron n’a-t-il pas dit que, dans quelques mois, les réunions se feraient à domicile par écrans interposés, chacun pouvant voir tous les autres dans un espace virtuel et suivre ainsi, non seulement la discussion, mais observer les mimiques de chaque participant. De plus, en solitaire cette fois, on se réfère à son ordinateur et à la mémoire de sa firme. Toutes les cartes sont alors réunies et le poker commence.

Tiens, il connaît ce visage ! Du wagon où il se trouve en gare, il aperçoit, sur la voie parallèle, une femme seule qui tourne lentement son visage vers lui en souriant et qui lui adresse la parole alors que le compartiment où elle est assise s’éloigne. Il a remis le son : « ... n’oublie pas, dit-elle, Bianco garantit l’émail ». Le sourire étincelle et l’image se dilue. C’est fou ce qu’elle lui ressemblait ! La pub, toujours l’attrape-nigaud. Vanter, provoquer, vendre. Parfois rêver. Un voyage, des îles lointaines, mais l’ouragan Médée qui s’approche des Caraïbes souffle un retour au réel.

La sonnerie à deux tons est forte, se prolonge, non pas son portable, la porte d’entrée. Le vidéophone lui révèle, sur le seuil, une silhouette féminine. « Allô, oui », le haut-parleur est ainsi placé qu’il oblige le visiteur à lever la tête pour répondre. Fabrice focalise sur le visage : la femme du train !