Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

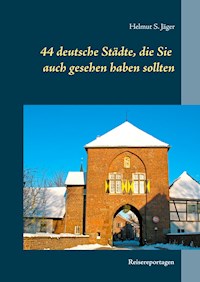

44 charmante Städte laden zum Besuch ein. Idyllische Orte mit Kultur und viel Geschichte. In meinem ersten Buch geht es bloß um mein Heimatland. Warum ins Ausland reisen? Das habe ich schon ausgiebig getan. In diesem Buch erkunde ich endlich die kleinen und großen Städte Deutschlands, in denen viel mehr zu entdecken ist, als ich vorher glaubte. Deutschland bietet viele Überraschungen. Eines Tages stellte ich fest, dass ich nur einen Bruchteil der interessanten Orte und Regionen genauer kannte. Da packte mich das Reisefieber. Ich machte mich auf den Weg, erforschte meine jetzige Heimat (das Rheinland), die Heimat meiner Eltern und meiner Großeltern. Manchmal war ich weit entfernt von meinem Wohnort unterwegs. Aber immer folgte ich der Devise: „Ich möchte sehen, was hinter der nächsten Kurve kommt“ (Björn Ulvaeus, ABBA). Fast alle diese Reisen habe ich mit Bahn und Bus durchgeführt. Durch die Internetangebote der Deutschen Bahn und der Firmen Ameropa und DERTOUR konnte ich alles bequem von Zuhause planen. Einige wenige Touren erledigte ich mit dem Pkw. Mein Interesse gilt vor allem der Geschichte, Kunst, Musik und Natur. Darauf konzentrieren sich meine Reportagen. Jedes Kapitel beschreibt einen Ort oder eine Urlaubslandschaft, die zu besuchen sich unbedingt lohnt. In Form eines Stadtrundganges beschreibe ich eine Auswahl der Sehenswürdigkeiten, der Einkaufsmöglichkeiten, des kulinarischen Angebotes, so wie es sich mir präsentiert hat. Dabei komme ich sicherlich auch zu subjektiven Urteilen. Meine Reise-Erlebnisse führen nicht zu einer Auflistung aller Freizeitmöglichkeiten einer Ortschaft. Es ist und bleibt − wie auch die Auswahl der Reiseziele − eine persönliche, manchmal sogar scheinbar zufällige Auswahl der Besonderheiten einer Landschaft, mit denen wir in Deutschland überreich gesegnet sind. Diese Reisereportagen sollen Leser ansprechen, die eine literarische Reisebeschreibung lesen wollen. Sie bekommen hin und wieder eine Hotel- oder Restaurant-Empfehlung, aber das ist nicht mein Hauptziel. Mein Ziel ist es, das Besondere, das Flair eines Ortes einzufangen. Daher ist mein Buch interessant für Bahnreisende, Geschichtsinteressierte, Kulturreisende und Musikfans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Entdecke, wo du lebst!

Eines Tages stellte ich fest, dass ich nur einen Bruchteil der interessanten Orte und Regionen genauer kannte. Da packte mich das Reisefieber. Ich machte mich auf den Weg, erforschte meine jetzige Heimat (das Rheinland), die Heimat meiner Eltern und meiner Großeltern. Manchmal war ich weit entfernt von meinem Wohnort unterwegs. Dann folgte ich der Devise: „Ich möchte sehen, was hinter der nächsten Kurve kommt“. Deutschland bietet viele Überraschungen.

Mit der Bahn zu fahren bereitet mir ein ungewöhnlich starkes Vergnügen. Deshalb habe ich fast alle meine Reisen mit Bahn und Bus unternommen. Durch die Internetangebote der Deutschen Bahn und der Firmen Ameropa und DERTOUR habe ich alles bequem von Zuhause planen können. In ihrer Rubrik „Last Minute“ entdeckte ich Städte und Hotels, die ich mehr zufällig als geplant auswählte. Wenn ich dann vor Ort war, fand ich ihre attraktiven, oft auch verborgenen Schönheiten. Als ich bei 44 Zielen angekommen war, beendete ich meine Deutschland-Reise, vorläufig. Ich hatte das Gefühl, jetzt ein handliches Buch vorlegen zu können.

Natürlich gab es auch Verspätungen, Zugausfälle und andere Merkwürdigkeiten, von denen sicher jeder berichten kann. Für mich wiegt das nicht schwer. Einige wenige Touren erledigte ich mit dem Pkw. Mein Interesse gilt vor allem der Geschichte, Kunst, Musik und der Natur. Darauf konzentrieren sich meine Reportagen. - Und jetzt auf und davon! Viel Vergnügen beim Reisen durch fremde und nicht ganz so fremde Städte!

Inhalt

Vorwort

Alt-Kaster

Bad Reichenhall

Berchtesgaden

Bielefeld

Brüggen (Niederrhein)

Celle

Dessau-Roßlau

Düsseldorf

Eutin

Forchheim (Oberfranken)

Freiburg

Freudenstadt

Geldern

Güstrow

Halberstadt

Hinterzarten

Iserlohn

Jülich

Kempen

Köthen

Lübeck

Magdeburg

Neuss

Nürnberg

Ochsenfurt

Olpe am Biggesee

Potsdam

Quedlinburg

Rheinbach

Schluchsee

Schwerin

Siegen

Stendal

Titisee

Travemünde

Uelzen

Viersen

Wachtendonk

Wiesbaden

Wörlitz und Oranienbaum

Würzburg

Xanten

Yach

Zweifall

Danksagung und Literatur

Alt-Kaster

Alt-Kaster ist der älteste Ortsteil von Kaster, und Kaster wiederum ist ein Teil der Schlossstadt Bedburg, westlich von Köln. Der Name kommt von „Castrum“, lateinisch für Burg. Und tatsächlich kann der Besucher wenige Schritte außerhalb der Stadtmauern die Ruinen einer 1648 zerstörten Burg sehen, die den Grafen von Jülich gehörte. Sie wurde seither nie mehr aufgebaut.

Einst hat „Caster“ oder „Castrum“ eine größere Rolle gespielt als heute. Es war selbstständig und galt als die nach Einwohnern zweitkleinste Stadt der Bundesrepublik Deutschland. 1975 erfolgte die Eingliederung in die Stadt Bedburg.

Seit vielen Jahren besuche ich Alt-Kaster gerne und betrete den Ort meistens durch das Agatha-Tor. Vor dem Tor stehen neue Informationstafeln, es lohnt sich, hier kurz stehen zu bleiben. Vom Tor aus kann ich schon einige der alten Giebelhäuser sehen. Viele sind denkmalgeschützt. Der Ort hat nur fünf Straßen. Es sind etwa 250 Meter bis zum gegenüber liegenden Erfttor. Dort geht es wieder hinaus, weiter zum Fluss Erft und durch ein Wäldchen zum Kasterer See. Dass dieses Kleinod heute noch existiert, ist ein großes Glück. Kaster sollte in den 70er Jahren dem Braunkohlen-Tagebau weichen. Nur der Einsatz der Bürger und die denkmalgeschützte mittelalterliche Bausubstanz haben dies verhindert.

Ganz Alt-Kaster ist von einer dicken Stadtmauer umgeben, zwei Tore und der Eulenturm schmücken die Befestigung. Teile der Mauer stammen aus dem 14. Jahrhundert, die ältesten Häuser zeigen die Jahreszahl 16xx. Der Straßenplan weist jedoch noch auf den dörflichen Zustand vor der Stadterhebung im Mittelalter hin. Jeder Besucher staunt, wie unversehrt Alt-Kaster die teilweise bewegten Zeiten überstanden hat. „Das Mittelalter lebt“, so titelt ein Flyer der Bedburger Stadtverwaltung.

Vorbei an zwei therapeutischen Praxen nähere ich mich der Ortsmitte. Ein nettes Geschäft mit Kunstgewerbe wird leider bald schließen, weil die Inhaberin fortzieht. Wenige Schritte weiter besuche ich ein ganz besonderes Lädchen.

„Seit 1963 habe ich den Laden hier. Und ich bin 84 Jahre alt. Hätten Sie das gedacht?“ klärt mich Anneliese Wallenfang auf. Die charmante Chefin des Tante-Emma-Ladens oder „Büdchens“, wie wir hier im Rheinland sagen, erwähnt, dass früher drei Geschäfte im Ort waren. Auch hatte sie einst die Poststelle dazu; das hat sie aber aufgegeben. Sie gibt freimütig zu, dass die Arbeit schwerer geworden ist. Gut, dass ihr die Tochter und die Enkel zur Hand gehen.

Mir fallen zwei altmodische Stühle an der langen Wand auf. „Ja, was meinen Sie, wie oft Kunden aus anderen Dörfern kommen, hier ein Schwätzchen halten und vielleicht dabei ein Bier trinken!“ Aus der Flasche natürlich, denn Zapfen oder auch Kaffee Ausschenken ist aus steuerlichen Gründen nicht drin. Ich verabschiede mich von der klugen und fröhlichen Frau, nicht ohne ein paar Brötchen mitzunehmen. Gut, dass es solche Orte noch gibt.

Die schmucken Fassaden haben schon Filmregisseure angeregt. Hier wurden Außen- und Innenaufnahmen für „Jahrestage“ (2000) und für den Tatort-Krimi „Familienbande“ (2010) gedreht. Wenn damals schon in der beschaulichen Hauptstraße viel los war, dann sollten Sie erst einmal zu den zwei besonderen Festen Alt-Kasters kommen. Jeden Sommer tummeln sich Gaukler, Händler und Musiker auf dem „Ricarda-Markt“ (ein ganzes Wochenende lang). Noch älter ist die Tradition des Nikolausmarktes. Am 1. Adventssonntag öffnen viele Privatleute ihre Häuser und verkaufen Schmuck, Dekoratives und natürlich Köstlichkeiten aus dem eigenen Backofen. Menschen mit Platzangst sollten an diesem Tag etwas anderes unternehmen!

Für Hunger und Durst ist in Alt-Kaster auch abseits der Feste bestens vorgesorgt: Mindestens drei Bistros und Restaurants sind sehr beliebt bei den Besuchern, die auch von Belgien oder aus den Niederlanden anreisen. Übernachtungen sind im renommierten Danielshof möglich.

Nicht nur Jakobspilger finden auf dem Weg von Dortmund nach Aachen hierher. Der Ort liegt auch an der Wasserburgenroute und nicht weit vom Erftradweg entfernt, der von der Eifel bis zur Flussmündung in den Rhein - bei Neuss - führt.

Vor über 400 Jahren hat sich in der Nähe von Alt-Kaster Schauriges zugetragen. Peter Stump, genannt Stubbe-Peter, beging nach Auffassung der damaligen Justiz im Zeitraum von 25 Jahren in der Gestalt eines Werwolfes mindestens 16 Morde, Vergewaltigungen sowie Inzest. Er wurde verurteilt und hingerichtet. Das weiß man so genau, weil über den Prozess im In-und Ausland berichtet wurde. Auf Flugblättern wurde das so beschrieben.

Bey bedbur in dem selben land

hab ich mich jn ein Wolff verwandt

mein leben ein Weil hingebracht

mit Zauberey Gott hab veracht

Die Touristik-Abteilung der Stadtverwaltung war so schlau und hat vor einiger Zeit den „Werwolf-Wanderweg“ eingerichtet. Sieben Stationen erläutern die uralte Geschichte; geführte Touren können gebucht werden. Das ist nichts für schwache Nerven!

Sicher auch noch sehenswert (Innenbesichtigung in der Regel nicht möglich):

Die Kellnerei (früher Vorburg).

Die Alte Vikarie.

Das Vogtshaus (ehemaliges Amtshaus).

Die alte Wassermühle.

Die ehemalige Schule.

Die katholische Pfarrkirche St. Georg.

Insgesamt: Ein charmanter Ort mit ausgiebigen Wander- und Fahrradmöglichkeiten.

Noch ein Hinweis: Noch viel mehr als hier steht hat der rührige (private) Arbeitskreis Altstadt Kaster e.V. zusammen getragen. Alles zu finden auf seiner Internetseite: www.altkaster.de.

Ein zweiter Hinweis: Vor einigen Wochen hat der Bedburger Autor Dennis Vlaminck sein drittes Buch veröffentlicht. In „Das schwarze Sakrament“ beschreibt er eine (erfundene) Kriminalgeschichte, die um 1248 in der Kasterer Burg und ihrer Umgebung spielt. Sehr spannend zu lesen!

Bad Reichenhall

Die Alpen! Für mich ist es immer wieder so aufregend, sich mit der Bahn (oder auch mit dem Pkw) den Voralpen und dann auch den deutschen Alpenriesen in Bayern zu nähern. Ich hatte schon fast vergessen, wie sich das anfühlt: Erstaunen, dann Bewunderung, schließlich Respekt vor den Bergriesen, aber auch Respekt vor den Menschen, die im Alltag mit ihnen vertraut sind. Keinen der Gipfel werde ich heute ersteigen oder mit einer Bergbahn erreichen. Trotzdem, auch unten im Tal spüre ich ihren Einfluss.

In Bad Reichenhall, nur wenige Kilometer von der Grenze und von Salzburg entfernt, bin ich im ehemaligen Grand Hotel Axelmannstein untergebracht. Wenn ich die lange Geschichte dieses Hauses richtig verstanden habe, hat mit dem Bau dieses Luxushotels die Kurgeschichte der Stadt angefangen. Die Lage ist einmalig: Direkt an der Fußgängerzone (Salzburger Straße), alle Kurhäuser gut erreichbar, mit einem herrlichem Park hinter dem Hauptgebäude.

Bad Reichenhall ist Große Kreisstadt des „Berchtesgadener Landes“ und als solche sehr bedeutend. Obwohl der Kurbetrieb und der Tourismus etwas nachgelassen haben, ist die Stadt in den letzten Septembertagen doch sehr belebt. Mir werden noch ganze Busladungen von Japanern und Amerikanern begegnen!

Auf meinem ersten Spaziergang folge ich den Bummlern, die sich die vielen Geschäfte in den ruhigen kleinen Straßen ansehen. Ich komme an prachtvollen alten Funktionsbauten vorbei, denen man aber auch ihr Alter deutlich anmerkt. Beeindruckend ist das 13 m hohe Gradierwerk. Hier läuft Tag und Nacht Sole von hoch oben nach unten über Schwarzdornzweige. So können die heilsamen Aerosole schon durch das Einatmen auf die Gesundheit der Besucher einwirken. Es ist also ein Freiluftinhalatorium.

Kurhaus, Wandelhalle und Konzertrotunde sind prächtig und sehr gepflegt. Fast jeden Tag wird hier von der Bad Reichenhaller Philharmonie ein niveauvolles Programm dargeboten. Dieses Orchester existiert schon seit 1868 und dürfte somit eines der ältesten dieser Art in Mitteleuropa sein. Der Kurpark selbst, wichtiges Zentrum für Kurgäste und andere Touristen, ist nicht groß. Aber die Pflanzen und Wege sind so geschickt angelegt, dass sich jeder hier wohl fühlen kann. Neben dem Kurpark laden noch weitere nahe gelegene Parks ein.

Die alte Saline ist ein Beispiel für den Umgang mit einem Bauwerk, das seine früheren Funktionen nicht mehr erfüllt. Denn längst ist eine neue Saline entstanden, modern und fabrikähnlich. Das alte Gebäude ist ein Riesenbauwerk, wuchtig und pompös, gegliedert in mehrere große Bauteile. Man hat die leer stehenden Räume an viel Kleingewerbe und Kanzleien vermietet. Alle Innenhöfe sind zu Pkw-Parkflächen umgewandelt. Den Kern bildet aber das Salzmuseum, das ich mir gleich ansehen muss.

„Nach wie vor spielt das Salz in Bad Reichenhall eine große Rolle. Reichenhall - seit 1890 Bad Reichenhall − ist dank seiner aus zahlreichen Solequellen gespeisten Solebäder ein anerkannter Kurort bzw. eine ‚Kurstadt‘, und die Saline Bad Reichenhall vermarktet ihr Reichenhaller Markensalz in ganz Deutschland und darüber hinaus.“ (Wikipedia, Bad Reichenhall, abgerufen am 28.9.2014).

Der Besuch des Salzmuseums in der „alten Saline“, wie sie oft genannt wird, bringt mir einige Überraschungen. Durch ein Fenster sehe ich große Räder, die sich kontinuierlich bewegen. Mehr ist nicht sichtbar, aber das Rätsel wird sich gleich klären. Bei einer Führung von etwa 45 Minuten wird uns alles über diese Anlage erzählt. Diese Führung kann ich jedem sehr empfehlen.

Die Bauwerke sind etwa 180 Jahre alt. Der Hauptraum (im Hauptbrunnhaus) mit seinen zwei riesigen Wasserrädern ist seit 180 Jahren Tag und Nacht in Betrieb - nur durch Wartungsarbeiten unterbrochen. Jedes Rad hat einen Durchmesser von 13 Metern und wiegt etwa 15 Tonnen! Aus 14 Metern Tiefe pumpen die Wasserräder die Sole, also salzhaltiges Wasser, nach oben. Diese Sole wird seit 1926 nicht mehr zur Salzgewinnung eingesetzt; damals wurde die „Neue Saline“ gebaut, die bis heute erfolgreich arbeitet. Aber die Thermen und Kurbetriebe der Stadt werden mit diesem Salzwasser versorgt.

Bei der Führung geht dann weiter in den Untergrund. Tief unter dem Erdboden befinden sich zahlreiche Stollen und Gänge. Die Besucher müssen sich an hohe Luftfeuchtigkeit und an eine Temperatur von 12 Grad gewöhnen. Dafür erhalten sie einen unvergesslichen Einblick in die Geschichte und Wirkungsweise einer Saline. Mein Respekt für die Ingenieure und die „Salzarbeiter“ ist stark gestiegen.

Am Ende kann jeder in einem Museumsladen das gewünschte Produkt, etwa Bad Reichenhaller Salz, mit oder ohne Jod, kaufen. Es gibt auch Pastillen für den Hals.

Der nächste Spaziergang führt mich nun in den ältesten Teil der Stadt. Hier hat sich auf wenigen Hektar Fläche ein dörfliches Idyll erhalten. Kleine Schaufenster erinnern an untergegangene Läden, Efeubewachsene Fassaden, Malerei oder Terrakotta-Schmuck an den Häusern erfreuen das Auge. Am besten kann man das vom Florianiplatz aus betrachten. Kaum ein Auto stört den ruhig schauenden Fußgänger. „Der Florianiplatz ist ein typisch alpenländischer Platz mit großteils giebelständigen Häusern … Der Peter- und Paulturm ist einer der ehemals 14 Wehrtürme.“ So schreibt die Kur-GmbH in einem gut gemachten Flyer „Rundgang durch die Stadt Bad Reichenhall“. Wer will, steigt weiter hoch und kann dann von der mittelalterlichen Burg Gruttenstein einen Rundblick über den ganzen Ort genießen. Der Weg ist gar nicht so weit.

Auf dem Rückweg schaue ich mir die wichtigsten Kirchen der Stadt an. St. Nikolaus ist ein großer, etwas dunkel wirkender romanischer Bau. Berühmt ist er für seine Moritz-von-Schwind-Gemälde. Lange bleibe ich vor diesen eindrucksvollen Fresken und Tafeln stehen. St. Ägidi von 1159 war früher eine Karmeliterkirche und steht an der ruhigen Poststraße. Ihr Innenraum ist weiß und hell. Im Altarraum fallen drei kunstvolle Glasfenster auf. Sie zeigen Szenen aus der Stadtgeschichte. Kanzel und Hochaltar sind sehr verziert.

Etwas außerhalb der Innenstadt, aber noch gut zu Fuß erreichbar, finde ich St. Zeno im gleichnamigen Stadtteil. Das ehemalige Klostergebäude mit einer langen Geschichte wird heute u. a. als Schule genutzt. Die Kirche ist offen, und ich erlebe einen beeindruckenden großen Raum, dreischiffig, mit vielen Kunstwerken und uralten Grabmälern. Mit ihren 90 m Länge handelt es sich um die größte romanische Basilika Altbayerns. Zwei schöne Orgeln warten auf einen kundigen Spieler; leider kommt zurzeit keiner.

Noch erwähnen möchte ich das großartige Portal, fast so aufwendig gestaltet, wie ich es in französischen Kathedralen gesehen habe. Direkt an der Kirche duckt sich ein uralter Friedhof. Den berühmten Kreuzgang kann ich heute leider nicht sehen; er ist nur an wenigen Tagen geöffnet.

Einen sehr kleinen Innenraum hat die ehemalige Spitalkirche St. Johannes, mitten im Zentrum. Von außen unscheinbar, ist sie doch die älteste Kirche der Stadt. Kurz vor 17 Uhr warten hier zwei Dutzend Gläubige auf eine Messfeier. Andacht und Stille tun mir gut.

Auf dem Rückweg zum Hotel fällt mir der Bezug Bad Reichenhalls zum Wasser auf. Die Stadt hat etwa 70 Brunnen, von denen einige sehr originell gestaltet sind. Zudem laufen in den Fußgängerzonen kleine, erfrischende Bachläufe. Letztlich ist da noch der Fluss. Die Saalach führt viel klares Wasser; sie mündet später in die von Salzburg kommende Salzach.

Sicher auch noch sehenswert:

Das „Alte Rathaus“.

Die Luitpoldbrücke.

Das Historische Saalachkraftwerk.

Das Kirchberger Schlössl.

Die Predigtstuhlbahn.

Die alte Stadtmauer.

Das Königliche Kurhaus.

Das Heimatmuseum.

Insgesamt: Ein beschauliches Städtchen mit ausgezeichneten Wander- und Ausflugsmöglichkeiten.

Nachschrift: Wenige Monate nach dieser Reise entdeckte ich das Buch „Der Ernstfall“ von Dieter Wellershoff. Auf eindringliche Weise beschreibt der Autor seinen Kuraufenthalt von 1994 in Bad Reichenhall. Ich war verblüfft, wie sehr meine Eindrücke mit denen von Wellershoff übereinstimmten. Das Buch geht aber noch 50 Jahre weiter zurück, als der Autor dort im Krieg als junger Soldat eine Verletzung auskuriert, bevor er wieder an die Ostfront geschickt wird. Sehr lesenswert!

Berchtesgaden

Ein wundervoller Herbsttag, wie im Bilderbuch sind kleine Wolken an den Septemberhimmel gemalt. Der Zug ist mit Ausflüglern gut gefüllt, sie wollen vielleicht zum Königssee oder auf den Jenner. Bis Bischofswiesen geht die Fahrt teilweise durch dichten Wald. Neben den Gleisen sind immer wieder tapfere Wanderer zu sehen, denn das Gelände ist doch deutlich ansteigend: Von Bad Reichenhall bis Berchtesgaden müssen 100 Höhenmeter zurückgelegt werden. Für den Zug der BLB (Berchtesgadener Land Bahn) kein Problem. Er muss aber immer wieder verlangsamen, wenn ein Feldweg - unbeschrankt - die Gleise kreuzt. Es ist eine Reise durch eine idyllische, manchmal einsame Landschaft.

Wegen Gleisbauarbeiten müssen wir in Bischofswiesen in einen Bus umsteigen. Unter Leitung der Zugbegleiterin gehen wir nur wenige Minuten zur Bushaltestelle - das ist gut organisiert. Rasch sind wir am Ziel.

Berchtesgaden ist ein wunderschöner Ort. Mit seinen 8000 Einwohnern ist es zum Markt erklärt worden, das ist die Bezeichnung für eine bayerische Gemeinde mit besonderen Aufgaben. Hier vielleicht durch den Tourismus oder den Salzabbau zu erklären. Es ist auch die kleinste deutsche Gemeinde mit einem eigenen Hauptbahnhof. Im Ortskern fallen mir die schön gestalteten Fassaden auf. Eine Sonnenpromenade hat zahlreiche Cafés veranlasst, hier Tische auf dem kleinsten Raum aufzustellen. Eines davon heißt „Hofbrauhaus Akropolis“, das ist ja zum Schmunzeln! Das Angebot an Hotels, Pensionen und Zimmern ist riesig. Die typischen Geschäfte sind vorhanden: Trachten, Hüte, Lederhosen, Bergkristalle, Käse von der Alm usw. Alle Auslagen sind schön gestaltet. Das Highlight aber ist der Blick auf den zweithöchsten Berg Deutschlands. Ich habe Glück und kann den Watzmann den ganzen Tag bei klarer Sicht bewundern.

Die Stadt ist nicht gerade eben; zum Ortskern geht es steil hoch! Mein erstes Ziel ist die Franziskanerkirche. Der Fußweg dorthin geht erst durch das Sunklergässchen. Weiter oben überquere ich den kleinen Friedhof neben der alten Kirche. Der Innenraum ist nicht groß, ich fühle mich hier aber gleich wohl. Die Kirche ist reich an Kunstschätzen und aufwendig verzierten Reliefs, an Grabmälern und geschmückten Altären. Eine besondere Anbetung gilt wohl der „Ährenmadonna“, die in der angebauten Gnadenkapelle ausgestellt ist. Zahlreiche Votivtafeln und Kerzen machen mir klar, dass hier eine starke Frömmigkeit herrscht. So habe ich das zuletzt im Tessin gesehen - dort waren es Votivtafeln, die eine wundersame Rettung bei Bergtouren oder bei Feuer beschreiben.

Durch eine kleine Fußgängerzone komme ich dem Königlichen Schloss immer näher - meinem Hauptreiseziel für heute. Übrigens ist der Ort für die Touristen perfekt ausgeschildert: Hier kann sich keiner verlaufen! Was ich an Süddeutschland so schätze: Viele Häuser sind bemalt und mit Geranien geschmückt. Die auffälligsten Bilder hat das Hirschenhaus. Es ist eines der ältesten Häuser der Stadt, hat zwei markante Eckfassaden, die originelle Affenbilder von 1610 zeigen. Warum? Das weiß ich nicht so recht. Jedenfalls ein prägnantes Beispiel der Lüftlmalerei, wie die Fachleute sagen.

Jetzt noch durch zwei geheimnisvolle Torbögen, dann erreiche ich endlich den Schlossplatz. Welch ein Anblick! Rechts die prächtige Schlossfassade, daneben die Kirche mit ihren zwei schlanken Türmen. Gegenüber eine riesige Hauswand, deren Gemälde an die Kriegsopfer erinnern. Später erfahre ich, dass in diesen Räumen ein wissenschaftliches Rehmuseum eingerichtet ist, für das der Initiator, Herzog Albrecht von Bayern, die Ehrendoktorwürde erhalten hat.

Durch einen romanischen Kreuzgang erreiche ich die Eingangshalle des Schlosses. Der Besuch ist nur mit einer einstündigen Führung möglich. Durch die kompetenten Erläuterungen der Führerin erfahre ich vieles über die zwei Gesichter der Anlage, also über die wechselhafte Geschichte des Gebäudes.

Zuerst war das Schloss ein Kloster der Augustiner-Chorherren. Die Vorsteher dieser Herren nannten sich Pröpste, später Fürstpröpste. Ihre Herrschaft bestand von 1102 bis 1803, also bis zur Säkularisierung. In ihrer besten Zeit waren sie reich, denn sie beherrschten das ganze Tal mit den reichen Salzvorkommen. Sie unterstanden nur dem Kaiser und dem Papst; wir können uns Berchtesgaden also über viele Jahrhunderte als selbstständigen, wenn auch sehr kleinen Staat zwischen Bayern und Salzburg vorstellen. Es gab aber auch Jahre, da häuften die Chorherren mächtige Schulden an - gibt es da etwa Parallelen zu heutigen Regierungen? Diese interessante Geschichte mit ihren vielen Höhen und Tiefen kann man ausführlich in der Fachliteratur nachlesen.

Von der Inneneinrichtung der geistlichen Herren ist fast nichts mehr zu sehen. Vielleicht das einzige Relikt ist ein „Brunnen“ in den Räumen. Er zeigt uns, dass damals fließendes Wasser innerhalb des Hauses erwünscht war, zu einer Zeit, als es für normale Haushalte noch undenkbar war.

Als das Königshaus der Bayern, die Familie Wittelsbach, die Gebäude 1810 übernahm, begann eine Umgestaltung in ein Wohnund Jagdschloss. Die Inneneinrichtung, Kunstwerke und Sammlungen verdanken wir vor allem Kronprinz Rupprecht, der hier von 1922 bis 1933 lebte. Noch heute besucht der Chef des Hauses Wittelsbach, Herzog Franz von Bayern, das Schloss mehrmals im Jahr und wohnt dort, oft auch mit Gästen.

Zurück zur Führung. Wir werden heute 30 von 214 Räumen sehen können. In der Eingangshalle sind Kunstwerke von Veit Stoß und von Tilman Riemenschneider zu sehen, natürlich alles Originale. Wir werden an vielen Vitrinen mit Jagdwaffen vorbei geführt. Die Renaissance-Räume zeigen herrliche Gobelins aus dem 16. Jahrhundert. Ein runder „Liedertisch“ hat eine Steinplatte, auf der Liedertexte, Noten und andere geistliche Texte verewigt sind. Nach einer großen Küche folgt ein Audienzzimmer im Stil von Louis XVI.

Die Zimmer des Südflügels zeigen barockes Gepränge. An der Wand drohen kapitale Hirschgeweihe, bis zu 18 kg schwer. Ein außergewöhnlicher Schreibschrank (Sekretär) wird besonders vorgestellt. Die vielen Holzarten, Einlegearbeiten von Elfenbein und Metall und die 72 Schubläden machen das Möbel zu einem kostbaren Einzelstück, das wir alle ausgiebig bewundern. Man schätzt, dass der Schreiner sieben Jahre daran gearbeitet hat.

Ein Wohntrakt schließt sich an, der auch Herzog Franz bei seinen Besuchen zur Verfügung steht. Der größte Raum dient als Speisezimmer und ist prächtig geschmückt. Das nächste Stockwerk zeigt die Dekanatsräume und die Mönchszimmer. Hier wohnte Kronprinz Rupprecht mit seiner Familie. Die Zimmer haben noch immer die Originalausstattung im Stil von 1900. Aus einem Eckzimmer gelangen wir in den kleinen, aber hübschen Rosengarten. Wieder grüßt von fern das Watzmann-Massiv.

Direkt an das Schloss angebaut: Die Stiftskirche St. Peter und Johannes der Täufer. Mit ihren Zwillingstürmen ist sie ein Wahrzeichen der Stadt. Der große und helle Innenraum gefällt mir, ebenso die schöne Ausstattung. Das alte Chorgestühl ist noch aus gotischer Zeit. Wie in vielen Klosterkirchen, sind auch hier Grabmäler der Pröpste verwahrt.

Wenige Meter von hier steht die Pfarrkirche St. Andreas. Sie wurde 1397 von Bürgern gebaut. Der Innenraum ist ganz im Barockstil gehalten, eine kleine Orgel stammt von der Bonner Firma Klais.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof bewundere ich wieder die kleinen Geschäfte in der Fußgängerzone. Allmählich kommen auch die Wanderer von ihren Touren zurück. Sie haben heute, am letzten Septembertag, ein Kaiserwetter genossen und sehen dementsprechend fröhlich aus. Fröhlich bin auch ich!

Sicher auch noch sehenswert:

Das Museum Schloss Adelsheim.

Das Rehmuseum.

Das Nationalparkzentrum „Haus der Berge“.

Die Dokumentation Obersalzberg.

Das Luitpolddenkmal.

Der Kurgarten.

Das Weihnachtsschützenhaus.

Die Pfarrkirche St. Andreas.

Das Mundkochhaus.

Das Schachernkreuz.

Das Nonntal.

Das Salzbergwerk.

Die Wallfahrtskirche Maria Gern.

Insgesamt: Ein kleiner, idyllischer Ort mit viel Geschichte und einem wundervollen Schloss.

Bielefeld

Bielefeld Hauptbahnhof. Noch auf dem Bahnsteig werde ich total überrascht. Ishara - Baden wie in 1001 Nacht, leuchtet eine Reklame von einem nahe gelegenen Hochhaus. Was ist das? Ich werde es auf dieser Reise nicht erfahren. Vom Bahnhof aus, der sehr ansehnlich wirkt, schlendere ich langsam Richtung Innenstadt. Ich nehme nicht die Fußgängerzone, sondern die breite Herbert-Hinnendahl-Straße. Dort staune ich über mehrere Kebab-Paläste und einige orientalische Friseure. Wo bin ich hier gelandet? Links der Straße begleitet mich ein kleiner Grünstreifen mit einem Betonbecken. Leider fehlt die Wasserfüllung. Das wäre an diesem schwülen Sommermorgen sehr angenehm.

Ich schlendere weiter, komme zu einem großen Platz, dem Kesselbrink. Auf einer Skateranlage tummeln sich die ersten Aktiven. Gute Atmosphäre. Hierzu schreibt auch Kim-Simon Vollertsen in „Mobil“, Heft August 2014: „Der neue Skatepark in Bielefeld ist gigantisch … Die riesige Rampenanlage haben sie ‚Stuntman’ getauft. Nicht ganz zu Unrecht, denn ich habe mir gleich ein paar blaue Flecken geholt … Aber das macht gar nichts: Man kann sich am Kesselbrink auch entspannt ins Gras legen, mit den Leuten quatschen und den Cracks beim Springen zuschauen.“ Na also!

Leider fehlen hier einige Straßennamen, z. B. an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße. Das macht das Zurechtfinden kompliziert. Nur mit Hilfe meines kleinen Stadtplans komme ich gerade noch in die Innenstadt. Mir fällt das Alte Rathaus auf. Nebenan ist gerade ein kleiner Wochenmarkt. Das Gebäude ist mit dem Stadttheater verbunden. Direkt daneben: Das wuchtige Neue Rathaus. Dort versorge ich mich mit einigen touristischen Informationen. Durch eine kleine autofreie Gasse geht es weiter, zum Leineweberbrunnen. Eine große Männerfigur mit „Rucksack“ erinnert an die goldene Zeit der Weber und Tuchfabriken. Bielefeld war früher als Leinenstadt berühmt, in der „sich alles um Spinnen, Weben, Bleichen und Nähen drehte“ (aus „Stadtrundgang“, Prospekt der Bielefeld Marketing GmbH, 2013). Eine weitere Erinnerung an diese Zeit ist der Ravensberger Park, den ich später sehen werde.

Nun gelange ich den ausgedehnten Bereich der Fußgängerzonen. Die erste Kirche am Wege ist die evangelische Altstädter Nicolaikirche. Im Innern empfangen mich dunkelgraue Säulen und Mauern. Vorne zieht mich ein großartiger Schnitzaltar mit 250 Figuren magisch an. Er ist von 1524, aus einer Antwerpener Werkstatt. Die farbenfrohen Seitentafeln leuchten wie vor 490 Jahren. Die Fenster wirken sehr schlicht. Die Kirche hat zwei Orgeln.

Durch die Obernstraße geht es weiter. Dieser Fußgängerbereich ist nicht sehr breit, aber es lässt sich angenehm spazieren. Links und rechts sehe ich die schönsten Geschäfte, die meisten ziemlich klein. Kein Leerstand, alles sehr schön präsentiert. Ab und zu überraschen die Fassaden von alten Bürgerhäusern (aus dem 15. und 16. Jahrhundert). Mit das schönste steht am Alten Markt, das Crüwell-Haus. Diese und ähnliche Gebäude sind schon die Reise nach Bielefeld wert. Mir erscheint der Alte Markt einer der schönsten Plätze in Bielefeld zu sein, der von zahlreichen Cafés, Restaurants und einer Tapas-Bar gesäumt ist. Auch ein Weinlokal gibt es hier.

Langsam erreiche ich das Ziel, dem mein Hauptinteresse gilt. Es ist die Kunsthalle. Schon von weitem leuchtet der rote Sandsteinbau von 1968. Er ist in einen Skulpturenpark mit großen Grünflächen eingebettet, den ich nachher noch ausgiebig bestaunen werde. Die Kunsthalle wurde der Stadt Bielefeld von Herrn Oetker persönlich geschenkt! Direkt fällt mir das Museumscafé auf: „Schäfers Café in der Kunsthalle“. Dort werde ich mir eine schöne Erholungspause gönnen. Aber erst einmal hinein ins Gebäude.

Die Kunsthalle ist berühmt für ihre Expressionisten-Sammlung. Heute sehe ich mir eine Sonderausstellung an: „Das Glück in der Kunst - Sammlung Bunte“. Beeindruckende Gemälde aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg stammen von Heinrich Campendonk, Adolf Hölzel, Max Liebermann, August Macke, Franz Marc, Emil Nolde und Oskar Schlemmer. Im Zentrum steht aber der gebürtige Bielefelder Hermann Stenner, der 1914 mit nur 23 Jahren im Osten fiel. Der Gedanke an diesen jungen Mann tut mir sehr weh. Nachdenklich verlasse ich die Räume.

Nun lasse ich mich im Café auf der Terrasse nieder. Der Blick geht über Skulpturen und Kunstobjekte, Wasser- und Grünflächen zu großen Kastanien. Eine ist genauso hoch wie das altehrwürdige Schulgebäude dahinter. Meine Speisetipp: Ofenkartoffel mit geräuchertem Forellenfilet. Das ist äußerst lecker, zu einem annehmbaren Preis. Dazu gibt es noch eine riesige Salatbeilage. Sehr empfehlenswert!

Der Spaziergang hinter der Kunsthalle führt mich an den Rand der Innenstadt. Rechts von mir erhebt sich die alte Sparrenburg. Der Weg dorthin soll nicht lang sein. Aber heute verzichte ich, wegen der Sommerhitze. Stattdessen schaue ich mir die Neustädter Marienkirche an. Laut Reiseführer ein Highlight unter den Bielefelder Kirchen. Das ist sicher richtig: Ein heller, weiter, nicht sehr hoher Raum zeigt eine herrliche Holzkanzel. Sie ist reich geschmückt. Im Altarraum weitere Schätze: Ein Marienaltar mit Triptychon, der auf mich gotisch wirkt. Und zwei Grabmäler mit vier liegenden Gestalten, sehr beeindruckend. Hinten erhebt sich eine riesige Orgel. Sie soll 2015 durch ein neues Instrument ersetzt werden.

Am Wege liegt auch das Naturkundemuseum. Es ist im Spiegelshof untergebracht, einem der wenigen alten Adelshöfe. Sie fallen von außen vor allem durch ihre Fassade auf. Manche haben auffallende Giebel, z. T. Treppengiebel. Leider ist das Museum heute geschlossen.

Etwas abseits liegt das Gelände einer ehemaligen Flachsspinnerei, die 100 Jahre lang sehr erfolgreich war. Als der Betrieb 1988 in Konkurs ging, wurden - nach langen Diskussionen - die Gebäude zum Industriedenkmal und neu genutzt. Das ganze nennt sich nun Ravensberger Park. Es lohnt sich schon, dort einfach nur einmal bummeln zu gehen. Heute suche ich dort aber eine kleine Villa. Sie ist ein Teil des Huelsmann-Museums, und ich möchte gerne die Ausstellung „Die Schlagerwelt der Zwanzigerjahre“ ansehen. Irgendwie habe ich ein Faible für diese Musik, vielleicht angeregt durch viele Lieder der Comedian Harmonists, die ich schon seit meiner Studentenzeit kenne. Sehr schöne Plakate und einige Liedertexte sprechen mich an. Natürlich läuft die ganze Zeit Musik. Beschwingt verlasse ich das Gebäude und gehe nun wieder Richtung Innenstadt.

Langsam wandere ich weiter durch die Gassen und komme zum Klosterplatz. Dort finde ich eine ganz ruhige Atmosphäre. Obwohl drei Lokale (eines davon heißt Irishrock!) Stühle und Tische herausgestellt haben, ist jetzt, um 15 Uhr, weit und breit kein Gast zu sehen. Buchen und Linden bestimmen den Platz, Bänke laden zum Ruhen ein. Am Rand finde ich die Kirche St. Jodokus, Teil eines ehemaligen Franziskanerklosters. Der Innenraum ist hell, die Fenster sind modern und vielfarbig. Klein und hinter Glas geschützt erkenne ich die berühmte Schwarze Madonna von 1220. Die Gewölbe des nicht sehr hohen Raumes sind dezent floral ausgeschmückt. An der Brüstung hinten werden vier Kirchenlehrer mit freundlichen Gesichtern hell ausgeleuchtet, das gefällt mir gut. Über der Empore erhebt sich eine große alte Orgel, die schön bemalt und geschmückt ist. Ganz versteckt finde ich ein Fresko von St. Franziskus. Es soll etwa 800 Jahre alt sein. Ein kleiner, grüner Innenhof erinnert daran, dass hier einmal ein Kloster war. Besonders schön finde ich die Franziskuskapelle. Hier sind Stühle im Halbrund aufgestellt. Das wirkt sehr einladend und familiär. Im Sitzen schaut man auf eine Ikonenwand. St. Jodokus und der anliegende Klosterplatz sind eine Oase. Wer Stille und Erholung sucht, ist hier gut aufgehoben.