Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

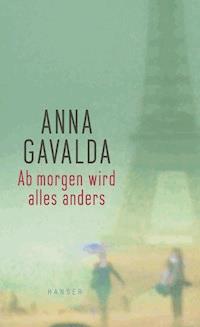

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mathilde, 24, verliert ihre Handtasche, nachdem sie in einem Café in Paris einen Drink zu viel hatte. Darin steckt eine Menge Geld, das ihr nicht gehört. Yann, 26, fühlt sich in einem langweiligen Beruf und in einer spießigen Beziehung gefangen. Die eine sucht nach dem richtigen Mann, der andere hat den verkehrten Job, der dritte trauert um sein Kind, bei keinem läuft es richtig rund. Aber: „Ab morgen wird alles anders“. Das ist das Motto von Anna Gavaldas neuen Geschichten. In ihnen erzählt die Bestsellerautorin aus Frankreich mit Witz und Leichtigkeit von der unzerstörbaren Hoffnung der Menschen und der altmodischen Macht der Liebe in unseren modernen Zeiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Die eine hat den verkehrten Job, der andere die falsche Freundin, bei niemandem läuft es richtig rund. Anna Gavalda erzählt mit Leichtigkeit und Witz von verfahrenen Lebensläufen und von Menschen, die ihr Schicksal irgendwann selbst in die Hand nehmen. Mathilde, 24, verliert, nachdem sie in einem Café am Arc de Triomphe einen Drink zu viel genossen hat, ihre Handtasche. Darin steckt eine Menge Geld, das ihr nicht gehört. Die Katastrophe ist vorprogrammiert, doch dann kommt alles anders als gedacht. – Yann, 26, fühlt sich in einem langweiligen Beruf und einer spießigen Beziehung gefangen, bis ihm bei einem improvisierten Abendessen in der Wohnung seiner Nachbarn ein Licht aufgeht und er beschließt, sein Leben zu ändern. »Ab morgen wird alles anders« ist das Motto von Anna Gavaldas neuen Geschichten, in denen sie von der unzerstörbaren Hoffnung der Menschen und der altmodischen Macht der Liebe in unseren modernen Zeiten erzählt.

Hanser E-Book

Anna Gavalda

Ab morgen wird alles anders

Erzählungen

Aus dem Französischen von Ina Kronenberger

Carl Hanser Verlag

Die Erzählungen »Mathilde« und »Yann« erschienen im französischen Original 2014 unter dem Titel La Vie en mieux bei Le Dilettante in Paris.

Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.

ISBN 978-3-446-25601-9

© Le Dilettante 2014

Alle Rechte der deutschen Ausgabe

© Carl Hanser Verlag München 2017

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München

© plainpicture/Virginie Pontisso

Satz: Satz für Satz, Wangen im Allgäu

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de .

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Inhalt

Mein Hund wird sterben

Mathilde

Meine Kraftpunkte

Yann

Minnesang

Für Marianne

Ab morgen wirdalles anders

Mein Hund wird sterben

Eines Tages schaffte er es nicht mehr allein in den Lkw. Er tat nicht mal so, als würde er es versuchen. Er setzte sich vors Trittbrett und wartete, bis ich kam. Heho, sagte ich zu ihm, auf, beweg dich ein bisschen, Junge, aber als ich seinen Blick sah, kam ich mir ziemlich dämlich vor. Ich hob ihn auf seinen Platz, und er legte sich hin, als wäre nichts gewesen, ich aber hab an dem Tag beim Losfahren den Motor abgewürgt.

Außer uns ist niemand im Wartezimmer. Wenn ich ihn so halte, ziemlich fest, aber ohne ihn zu sehr zu drücken, zieht es mir in der Schulter. Ich gehe mit ihm ans Fenster, um ihm die Aussicht zu zeigen, und selbst jetzt, in diesem Moment, kann ich sehen, dass er sich interessiert.

Dieses Waschweib …

Ich fahre ihm mit dem Kinn über den Kopf und sage ganz leise:

»Was mach ich nur ohne dich, du …? Was mach ich nur …«

Er schließt die Augen.

Bevor ich hierherkam, hab ich meinen Chef angerufen. Hab ihm gesagt, dass ich heute etwas später loskomme, aber dass ich das wieder reinhole. Wie immer. Das weiß er ja.

»Was ist los?«

»Ein kleines Problem, Monsieur Ricaut.«

»Hoffentlich nichts mit dem Motor?«

»Nein, mit meinem Hund.«

»Was hat er denn jetzt schon wieder, dein Köter? Steckt er in einer Hündin fest?«

»Das nicht, er hat … Ich muss mit ihm zum Tierarzt, es geht aufs Ende zu.«

»Welches Ende?«

»Sein Lebensende. Und da sie nicht vor 9 Uhr aufmachen und bis ich alles hinter mir hab, komm ich zu spät zum Betriebshof. Darum ruf ich an.«

»O Scheiße, Mann. Das tut mir leid, Jeannot. Wir haben deinen Hund immer so gerngehabt. Was ist denn passiert?«

»Nichts ist passiert. Er wird alt.«

»Ach, Mann. Das wird bestimmt hart für dich. Wie lange hast du ihn jetzt schon mit auf deinen Fahrten?«

»Eine Ewigkeit.«

»Und was steht heute Morgen bei dir an?«

»Garonor.«

»Was genau? Eine Lieferung von Deret?«

»Ja.«

»Weißt du was, Jeannot? Ich geb dir den Tag frei. Wir kriegen das schon gebacken.«

»Ohne mich schafft ihr das nicht. Der Kleine hat frei, und Gérard muss zum Idiotentest.«

»Ach ja, du hast recht … Aber wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Sonst übernehm ich deine Tour. Dann roste ich auch nicht ein. Ist schon so lange her, ich weiß nicht mal, ob meine Arme noch bis zum Lenkrad reichen!«

»Sicher?«

»Na klar, mach dir keinen Kopf. Du hast heute frei.«

Letztes Jahr im September, als es Straßensperren gab und die Streiks richtig massiv wurden, haben sie mich beschimpft, weil ich nicht mitmachen wollte. Ob ich dem Chef in den Arsch kriechen will, wurde ich gefragt. Das weiß ich noch genau, Waldek hat das gesagt. An den Satz muss ich ganz oft denken. Aber ich wollte einfach nicht mitmachen. Ich wollte nicht, dass meine Frau in der Nacht allein ist, und wenn ich ehrlich bin, hab ich auch nicht mehr dran geglaubt. Es war mir egal. Ich hab ihnen gesagt, dass der alte Ricaut genauso beschissen dran ist wie wir alle und dass ich keine Lust hab, mich an den Mautstellen aufzubauen, während uns die Typen von Geogis oder Mory die Aufträge wegschnappen. Und außerdem, das sag ich ganz offen, hab ich vor dem Mann immer Respekt gehabt. Er war als Chef immer korrekt zu mir, und auch heute, wo mein Hund sterben wird, ist er korrekt.

Ich sage »mein Hund«, weil er keinen anderen Namen hat, sonst würd ich ihn anders nennen. Ich wollte mich nicht zu sehr an ihn binden, aber in dem Punkt hab ich voll danebengelegen, wie bei allem anderen auch.

Ich hab ihn in einer Nacht Mitte August aufgegabelt, als ich von Orléans zurückfuhr. Auf der Nationalstraße 20, kurz vor Étampes.

Ich wollte damals nicht länger leben. Ludovic war ein paar Monate zuvor gestorben, und wenn ich immer noch Material und lose Teile transportierte, dann, weil ich mir ausgerechnet hatte, dass ich noch acht Jahre bräuchte, bis meine Frau eine einigermaßen passable Rente bekäme.

Damals war das Führerhaus mein Kerker. Ich hatte mir sogar einen kleinen Kalender zugelegt, bei dem man die Tage einzeln abreißt, damit ich es immer vor Augen hatte: acht Jahre, sagte ich mir, acht Jahre.

Zweitausendneunhundertzwanzig Tage – und tschüss.

Ich hörte nicht mehr Radio, nahm niemanden mehr mit, ich hatte die Lust am Reden verloren, und wenn ich nach Hause kam, schaltete ich nur den Fernseher ein. Meine Frau war schon im Bett. Man muss dazusagen, dass sie damals jede Menge Tabletten schluckte.

Ich rauchte.

Ich rauchte drei Schachteln Gauloises am Tag und dachte an mein totes Kind.

Ich schlief fast nicht mehr. Gern hätte ich die Uhr zurückgedreht oder wenigstens angehalten. Um etwas anders zu machen. Damit seine Mutter weniger litt. Damit sie endlich ihre gottverdammten Besen und Putzlappen weglegte. Ich wollte in eine Zeit zurückkehren, in der sie noch von hier hätte verschwinden können. Ich presste die Zähne so fest aufeinander, dass mir ein Zahn abbrach, nur vom Grübeln.

Der Betriebsarzt, zu dem die Firma mich geschickt hatte, damit er mir Antidepressiva verschrieb (Ricaut hatte Angst, dass ich mit einem seiner Laster einen Unfall baute), sagte, während ich mich anzog:

»Hören Sie. Ich weiß nicht, was genau Sie umbringen wird. Ich weiß nicht, ob es die Trauer ist, die Zigaretten oder die Tatsache, dass Sie seit Monaten nicht mehr anständig essen, aber eins ist sicher, wenn Sie an Ihrem Zustand nichts ändern, dann, nun ja, dann versichere ich Ihnen, Monsieur Monati, dann versichere ich Ihnen, dass Sie nicht mehr sehr lange zu leben haben …«

Ich hatte nicht darauf geantwortet. Ich brauchte den Wisch für Dany, die Sekretärin, und da er sich selbst gern reden hörte, ließ ich ihn reden, dann ging ich. Ich kaufte die Medikamente, damit die Krankenkasse und die Versicherung zufrieden waren, und warf die Schachteln in den Müll.

Ich wollte sie nicht nehmen, und bei meiner Frau hatte ich die Befürchtung, sie würde sich damit umbringen.

Es gab sowieso keine Hoffnung mehr. Und von Ärzten hatte ich die Nase voll. Ich konnte sie nicht mehr sehen.

Die Tür geht auf. Wir sind dran. Ich will meinen Hund einschläfern lassen, sage ich. Der Tierarzt fragt, ob ich dabeibleiben will, und ich sage ja. Er verlässt den Raum. Kommt mit einer Spritze zurück, die mit einer rosa Flüssigkeit gefüllt ist. Erklärt mir, dass das Tier nicht leiden wird, dem Hund wird es vorkommen, als würde er einschlafen und … Lass gut sein, Alter, würde ich am liebsten zu ihm sagen, lass gut sein. Mein kleiner Sohn ist auch schon vor mir gestorben, darum, weißt du, lass gut sein.

Ich selbst fing an zu rauchen wie ein Schlot, und meine Frau hörte nicht mehr auf zu putzen. Von morgens bis abends, von einem Montag bis zum nächsten hatte sie nichts anderes im Kopf als den Haushalt.

Es fing an, als wir vom Friedhof kamen. Wir hatten Verwandte da, Cousins von ihrer Seite, die von Poitou gekommen waren, und als sie den letzten Bissen runtergeschluckt hatten, hat sie alle rausgescheucht und noch von hinten nachgeschoben. Ich glaubte, sie wollte endlich ihre Ruhe haben, aber von wegen, sie zog ihr Kleid aus und schlüpfte in ihre Schürze.

Seitdem hat sie sie nicht mehr abgelegt.

Anfangs dachte ich: Das ist normal, sie muss sich beschäftigen. Ich werde schweigsam, und sie ackert wie blöd. Jeder geht mit seinem Schmerz so um, wie er kann. Das geht vorbei.

Aber ich hatte mich geirrt. Heute kann man bei uns vom Fußboden essen, wenn man will. Vom Fußboden, von den Wänden, vom Fußabtreter, von den Treppenstufen und sogar von den Klos. Gefahrlos. Alles ist mit Javelwasser getränkt. Ich habe meinen Teller noch nicht fertig ausgetunkt, da hält sie ihn schon unter den Wasserhahn, und wenn ich versehentlich mein Messer auf den Tisch lege, kann ich sehen, wie sie sich beherrscht, um nicht loszuschimpfen. Ich ziehe immer die Schuhe aus, bevor ich das Haus betrete, und dann kann ich hören, wie sie meine Treter gegeneinanderschlägt, sobald ich ihnen den Rücken gekehrt habe.

Als sie eines Abends auf dem Boden kniete, um die Fugen zwischen den Fliesen zu schrubben, bin ich ausgerastet:

»Jetzt hör damit auf, mein Gott! Hör auf, Nadine! Hör auf! Du treibst mich noch in den Wahnsinn!«

Sie hat mich wortlos angeschaut und dann weitergeschrubbt.

Ich hab ihr den Schwamm aus der Hand gerissen und ihn in die Ecke gepfeffert.

»Hör auf, sage ich.«

Ich hätte sie umbringen können.

Sie ist aufgestanden, hat ihren Schwamm geholt und weitergemacht.

Von dem Tag an schlief ich im Keller, und als ich den Hund mitbrachte, ließ ich ihr nicht die Zeit, etwas dazu zu sagen:

»Er wohnt bei mir im Keller und setzt keinen Fuß nach oben, du kriegst ihn gar nicht zu Gesicht. Ich nehme ihn mit zur Arbeit.«

Oft, bestimmt tausend Mal, hätte ich sie am liebsten gepackt und in die Arme geschlossen oder hätte sie wie einen Zwetschgenbaum geschüttelt und angefleht. Sie angefleht, damit aufzuhören. Hätte ihr gesagt, dass es mich auch noch gibt und dass ich genauso untröstlich bin wie sie. Aber das war nicht möglich. Immer war uns ein Staubsauger oder ein Korb mit dreckiger Wäsche im Weg.

Manchmal hatte ich keine Lust, zum Schlafen nach unten zu gehen. Manchmal blieb ich sitzen, trank zu viel und schlief vor dem Fernseher ein.

Wartete darauf, dass sie mich holen kam.

Aber sie kam nie, und ich fand mich damit ab. Ich legte die Kissen wieder ordentlich hin und kehrte in den Keller zurück, dabei wäre ich fast die Treppe runtergefallen.

Als alles so sauber war, dass sie nicht den Hauch eines Staubkorns mehr aufspüren konnte, zog sie los, kaufte einen Kärcher und fing an, die Außenwände und alle Mauern abzuspritzen. Ein Nachbar im Haus warnte sie davor, dass sie dabei den Putz ruinieren würde, vergeblich, sie ließ sich nicht davon abbringen.

Sonntags lässt sie das Haus in Ruhe. Sonntags nimmt sie ihre Putzlappen und den ganzen Krempel und geht auf den Friedhof.

Sie war nicht immer so. Ich hatte mich in sie verliebt, weil sie mich fröhlich machte. Mein Vater hat immer gesagt: O Nanni, tua moglie è un usignolo. Deine Frau ist ein Singvögelchen.

Als wir ganz frisch zusammen waren, das können Sie mir glauben, da hat der Haushalt sie nicht wirklich beschäftigt.

Wahrlich nicht.

Ich fuhr viel zu schnell an dem Tag, als ich meinen Hund das erste Mal sah. Man muss dazusagen, dass die Kontrollsysteme damals noch nicht so ausgefeilt waren wie heute. Und außerdem gab es weniger Radarfallen. Und außerdem war mir das alles egal … Ich fuhr einen Scania 360. Einen unserer letzten, das weiß ich noch. Es dürfte gegen zwei Uhr nachts gewesen sein, und ich war so müde, dass ich das Radio plärren ließ, um mich wach zu halten.

Zuerst hab ich nur die Augen gesehen. Zwei gelbe Punkte im Scheinwerferlicht. Er lief über die Straße, und ich bin mächtig ausgeschert, um ihm auszuweichen. Ich hatte eine Stinkwut. Auf ihn, weil er mir einen Schreck eingejagt hatte, aber auch auf mich, weil ich wie ein Berserker über die Straße heizte. Erstens wollte ich nicht so schnell fahren, zweitens war es ein Wunder, dass der Seitenstreifen frei war, ich hätte sonst alles niedergemäht. Ich hatte ganz schön Schiss bekommen. Ich fuhr noch ein paar hundert Meter weiter und fluchte wie ein Rohrspatz, dann fragte ich mich, was er wohl hier machte, der Hund, um zwei Uhr nachts auf einer Nationalstraße mitten im August.

Noch einer, der nie das Meer zu sehen bekäme …

Armselige Hunde hatte ich zuhauf gesehen, seit ich Lkw fuhr. Lebende und tote, angebundene und verlorene, welche, die kläfften, und welche, die hinter den Autos herrannten, aber ich hatte bisher nie angehalten. Warum dann bei ihm?

Ich weiß es nicht.

Bis ich mich entschlossen hatte, war ich schon weit weg. Ich bin noch ein Stück weitergefahren auf der Suche nach einer Stelle, an der ich wenden könnte, aber weil es nicht ging, hab ich die dümmste und gefährlichste Entscheidung meiner ganzen Laufbahn als Berufsfahrer getroffen: Ich hab die Kiste stehen lassen. Mitten auf der Straße. Hab den Warnblinker eingeschaltet und mich auf die Suche nach dem Tier gemacht.

Der Tod kann doch nicht immer gewinnen.

Es war das erste Mal, seit mein Junge tot war, dass ich mir wieder etwas in den Kopf setzte. Das erste Mal, dass ich eine Entscheidung fällte, die mich selbst betraf. Ich war selbst nicht sehr überzeugt davon.

Ich lief lange durch die Dunkelheit, hinter der Leitplanke entlang, wo es eine gab, durch Gras und all den Mist, den die Leute wegwerfen. Plastikverpackungen, die Pissflaschen meiner Kollegen, die zu faul oder zu spät dran waren, um fünf Minuten zu halten, leere Dosen und Zigarettenschachteln. Ich sah den Mond durch die Wolken schimmern und hörte die Schreie der Raubvögel oder was immer es war in der Ferne. Ich trug nur ein kurzärmeliges Hemd und begann zu frieren. Ich sagte mir: Wenn er noch da ist, nehm ich ihn mit, aber wenn ich ihn von der Straße aus nicht sehe, geb ich auf. Dass der Brummi weiter hinten mitten auf der Straße stand, war nicht gut. Und als ich die Kurve erreichte, die uns beiden beinahe viel Ärger eingebracht hätte, sah ich ihn.

Er saß am Straßenrand und schaute in meine Richtung.

»So«, hab ich zu ihm gesagt, »kommst du?«

Er atmet schwer. Es ist klar, dass er leidet. Ich rede ihm gut zu und streichle den weißen Strich zwischen seinen Augen. Noch bevor die Nadel herausgezogen wird, spüre ich, wie sein Kopf schwer wird, mir über den Arm rollt und sich seine trockene Schnauze in meine Hand schiebt. Der Tierarzt fragt mich, ob es mir lieber ist, wenn er verbrannt wird, oder ob ich ihn zur Tierkörperbeseitigung geben will. Ich nehme ihn mit, antworte ich.

»Aber aufgepasst, da gibt’s ein paar Regeln zu beachten, wissen S…«

Ich hob die Hand. Er schwieg.

Ich hatte große Mühe, den Scheck auszufüllen. Die Zeilen tanzten vor meinen Augen, und ich wusste nicht mehr, welcher Tag heute war.

Ich hüllte ihn in meine Jacke und legte ihn auf die Decke an seinem angestammten Platz.

Meine Frau und ich hatten uns ein zweites Kind gewünscht, damit der Kleine nicht allein blieb, aber es hat nicht geklappt.

Wir konnten uns noch so sehr anstrengen, wir konnten noch so sehr versuchen, darüber zu lachen, ins Restaurant gehen, etwas trinken, die Tage zählen, uns Spielchen ausdenken und so, jeden Monat bekam sie ihre Bauchschmerzen, und jeden Monat sah ich, wie sie etwas mehr den Glauben an uns verlor. Ihre Schwester riet ihr, zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen, aber ich war dagegen. Ich erinnerte sie an das, was sie auch selber wusste, dass der Kleine ganz ohne Hilfe von außen gekommen war und dass sie sich nicht mit unzähligen Hormonen und Spritzen die Gesundheit zu ruinieren brauchte.

Heute, nach allem, was man über Atomkatastrophen, Genmais, Rinderwahnsinn und den ganzen Mist weiß, der auf unseren Tellern landet, tut es mir leid, dass ich das zu ihr gesagt habe, es tut mir leid. Ihr Organismus hätte auch nicht mehr gelitten als jeder andere …

Wie auch immer, bevor wir uns dazu entschlossen hatten, bekam Ludovic seinen ersten Anfall, und von dem Tag an haben wir nicht mehr an ein zweites Kind gedacht.

Von dem Tag an haben wir keine Pläne mehr gemacht.

Er war noch keine zwei, als er anfing zu husten. Tagsüber, nachts, im Stehen, im Sitzen, im Liegen oder vor seinen Zeichentrickfilmen, er hustete. Er hustete so, dass er fast erstickte.

Seine Mutter wurde ganz leise: Sie horchte. Tat nichts anderes mehr. Wie ein Tier. Spitzte nur noch die Ohren, horchte auf seinen Atem und fletschte die Zähne.

Mit ihrem Kind unterm Arm rannte sie von Wartezimmer zu Wartezimmer. Sie nahm sich tagelang frei. Fuhr nach Paris. Irrte durch die Metro. Investierte ihre ganzen Ersparnisse in Taxifahrten und suchte eine Reihe von Spezialisten auf, die sie immer länger warten ließen und immer teurer wurden.

Doch das Schlimmste war, dass sie sich jedes Mal herausputzte. Für den Fall, dass sie den treffen würde, der ihr kleines Kerlchen retten könnte …

Er war ein Kind, das häufig in der Schule fehlte. Aber auch sie blechte dafür. Sie verdiente gut, sie war bei der Arbeit hoch angesehen und verstand sich bestens mit ihren Kollegen, aber nach einiger Zeit haben sie sie trotzdem vorgeladen.

Sie haben sie einbestellt und ließen sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben.

Sie sei erleichtert, sagte sie, aber an diesem Abend aß sie nichts. Es sei ungerecht, sagte sie immer wieder, das Ganze sei ungerecht.

Sie hat nach Auslösern für die Allergie gesucht. Hat den Teppich ausgetauscht, seine Bettwäsche, die Vorhänge, hat ihm seine Kuscheltiere weggenommen, ihn von Spielplätzen und Rutschen ferngehalten, von kleinen Spielkameraden, sie hat ihm verboten, Tiere zu streicheln, Milch zu trinken, Nüsse zu knacken, alles, was Kinder lieben.

Sie verdarb ihm den Spaß. Verdarb ihm den Spaß, um ihn zu retten. Tagsüber passte sie auf ihn auf, nachts horchte sie auf seinen Atem.

Das Asthma.

Ich weiß noch, einen Abend im Badezimmer … Ich putzte mir die Zähne, während sie sich abschminkte.

»Sieh mal, die ganzen Falten«, stöhnte sie, »die weißen Haare … man kann zusehen, wie ich altere … Von einer Nacht auf die andere werde ich älter, schneller als alle anderen Frauen in meinem Alter … Ich bin so kaputt … So wahnsinnig kaputt …«

Ich hab nichts darauf gesagt, wegen der Zahnpasta. Hab nur die Schultern gezuckt, wie um zu sagen: Blödsinn. Weibergeschwätz. Du bist schön. Dabei stimmte es: Sie hatte abgenommen, ihr Gesicht hatte sich verändert, alles an ihr war kantiger geworden.

Wir schliefen seltener miteinander und ließen die Tür dabei offen.

Ich fahre durch die Gegend. Weiß nicht, wo ich meinen Hund begraben soll.

Diesen Rattenfänger, diesen Kläffer, diesen kleinen Bastard, der mich so lange am Leben gehalten und mir so nett Gesellschaft geleistet hat. Der Angst vor Gewittern hatte, der ein Kaninchen auf mehr als hundert Meter Entfernung riechen konnte, der auf den Autobahnraststätten die Mülleimer zerlegte, bevor er bei den Wohnwagen betteln ging, und der beim Schlafen immer seinen Kopf auf meinen Oberschenkel legte. Ja, dieser Frechdachs … Keine Ahnung, wo ich hinsoll mit ihm …

Ihm hab ich es zu verdanken, dass ich mehr oder weniger mit dem Rauchen aufgehört habe. Er fing nämlich ebenfalls an zu niesen, der Lausebengel. Ich weiß genau, dass er mich veräppelt hat, weil er oft nicht mal gewartet hat, bis ich sie angezündet hatte, um seine Show abzuziehen, aber okay … das Niesen weckte unschöne Erinnerungen in mir, darum wartete ich lieber bis zur nächsten Pause …

Ich brauchte mich nicht mehr über geschlossene Tabakläden aufzuregen, über Parkplatzprobleme, das viele Geld, was mich das kostete, passende Münzen und so weiter. Ich wurde dicker, und der Dieselgeruch an meinen Händen oder der Gestank der Rapsfelder, an denen ich vorbeifuhr, störten mich mehr als früher, aber die ganze Sache hat mir sehr gutgetan. Sehr, sehr gut … Sie war der Beweis, dass ich doch viel freier war als gedacht.

Damit hatte ich nicht gerechnet.

Ihm hab ich es zu verdanken, dass ich wieder angefangen hab zu reden, dass ich Bekanntschaften schloss. Ich hatte mir keine Vorstellung davon gemacht, wie viele meiner Kollegen Hunde hatten. Ich hab neue Wörter und neue Rassen kennengelernt, hab jede Menge Schwachsinn von mir gegeben und in Pamplona und Den Haag das Trockenfutter geteilt. Ich hab mit Typen sympathisiert, von deren Sprache ich kein Wort verstand, die ich nur mit Hilfe ihrer Nummernschilder zuordnen konnte, die aber ganz ähnlich waren wie ich. Die weniger allein waren, als es den Anschein hatte.

Die anderen haben ihren Laster, ihre Ladung, ihren Plan und ihren Stress. Das haben wir auch, und dazu noch einen Hund.

Auch er hat Bekanntschaften geschlossen. Ich hab sogar ein Foto von einem seiner Jungen im Handschuhfach. Der ist in Rumänien. Der Kollege und ich waren uns sicher, dass wir uns erkennen würden, wenn wir die beiden zufällig am selben Ort zum Pinkeln schicken würden, aber dazu ist es nie gekommen. Tja …

Ihm hab ich es zu verdanken, dass ich Bernard kennengelernt hab, er hat einen Sohn im selben Alter verloren wie wir. Ihn hat zu allem Überfluss noch seine Frau sitzenlassen. Er hat zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen, am Ende hat er wieder geheiratet. Was in etwa aufs selbe rauskommt, sagt er, nur dass er so mehr Scherereien hat.

Wenn wir uns nachts über Funk finden, reden wir. Wobei – eigentlich redet er. Er ist ziemlich gesprächig. Er kann unglaublich witzig sein … Außerdem kommt er aus Béarn. Hat einen netten Akzent. Wir unterhalten uns, und alles, was er mir erzählt hat, hält mich anschließend noch lange wach.

Nanar64.

Ein Freund.

Meinem Hund hab ich es zu verdanken, dass ich wieder den Mund aufkriege und wieder Spaß am Unterwegssein hab. Dank der obligatorischen Pinkelpausen hab ich sogar hier und da Orte gefunden, an denen es sich gut leben ließe.

Ihm, den man ausgesetzt hatte und der in unserer ersten Nacht tapfer auf mich wartete, der keine Sekunde daran zweifelte, dass ich wieder aufkreuzen und ihn mitnehmen würde, und der von da an auf mich zählte, ihm hab ich es zu verdanken, dass es mir besserging.

Ich sage nicht, dass ich glücklich war, es ging mir nur besser.

So etwas oder so jemand hat meiner Frau gefehlt.

Ich fahre immer noch durch die Gegend. Ich muss eine schöne Stelle finden.

In der Sonne. Und mit Ausblick.

Ich weiß nicht, ob die Erinnerung zu den guten oder zu den schlechten zählt … Ludovic muss elf oder zwölf gewesen sein … Dürr und kreideweiß hing er ständig am Rockzipfel seiner Mutter, flennte bei der geringsten Anstrengung, fehlte ständig in der Schule, war vom Sportunterricht befreit, saß stundenlang vor seinen Zeichentrickfilmen und Videospielen … kein richtiger Junge halt …

An einem Abend, der anders war als sonst, bin ich explodiert.

Ich hab meine Frau am Handgelenk gepackt und sie gezwungen, sich zu dem leidenden Kind umzudrehen:

»Das kann nicht sein, Nadine! Das kann echt nicht sein! Er wird doch nicht bis zu unserem Tod so sitzen bleiben? Aus ihm muss doch ein Mann werden, zum Donnerwetter! Ich verlange ja nicht, dass er Marathon läuft, aber trotzdem! Er wird doch nicht bis an sein Lebensende diesen Schwachsinn lesen und auf seinem Computer irgendwelche Männchen töten, Scheiße, Mann!«

Meine Frau geriet in Panik, und der Kleine stand auf und legte seinen Joystick weg.

»Mensch, Ludo, ich sag das nicht, um dich runterzumachen, aber in deinem Alter muss man raus an die frische Luft! Man muss seine Alten auf die Palme bringen! An einem Mofa rumschrauben und den Mädchen hinterherschauen! Keine Ahnung, ich … aber hier lernst du nichts über das wahre Leben. Schalt das Ding aus, Junge. Zieh den Stecker …«

»Ich schaue den Mädchen hinterher«, sagte er lächelnd.

»Aber hinterherschauen allein reicht nicht, verdammt! Man muss auch mit ihnen reden!«

»Reg dich nicht auf, Jean«, flehte meine Frau mich an, »reg dich nicht auf.«

»Ich reg mich nicht auf.«

»Doch, du regst dich auf. Du hörst jetzt sofort damit auf, sonst kriegt er noch einen Anfall.«

»Einen Anfall? So ein Blödsinn! Spuck ich etwa Haare?«

»Hör auf … Es ist der Stress, das weißt du genau …«

»Hör mir auf mit Stress! Du bist doch schuld daran, dass er so geworden ist, indem du ihn so verhätschelst! Du hältst ihn doch davon ab, gesund zu werden!«

Seine Mutter fing an zu heulen.

Sie hatte dicht am Wasser gebaut.

In der Nacht hustete er und nahm vier Mal sein Spray. Ich schlafe an der Außenwand, es war Zufall, dass ich es gehört habe.

Am nächsten Tag war Sonntag. Sie kam zu mir in den Schuppen:

»Am Mittwoch hat er einen Termin in der Kinderklinik. Diesen Monat gehst du mit ihm dahin. Bei der Gelegenheit kannst du Robestier fragen, wann er wieder Sport machen und in Cafés rumhängen darf, okay?«

»Am Mittwoch arbeite ich.«

»Nein«, widersprach sie mir, »du arbeitest nicht, dein Junge muss nämlich ins Krankenhaus, und du wirst ihn begleiten.«

Als ich ihren Blick sah, hab ich nichts mehr gesagt. Außerdem musste ich am Mittwoch nicht arbeiten. Es war der Beginn der Angelsaison, und mir war klar, dass sie das wusste.

Hm, die Stelle ist nicht schlecht … Der Hügel da vorne …

Mein Hund war nämlich gar kein Hund, er war eine Plaudertasche. Saß immer aufrecht da, die Pfoten auf dem Armaturenbrett, und schaute auf die Straße. Manchmal bellte er, ohne dass man wusste, warum. Irgendwas da vorn gefiel ihm nicht, und er regelte das von seinem Wachposten aus.

Was hat er mich genervt, wenn ich nur daran denke …

Wie oft wurde ich gefragt: Haben Sie einen Kojoten mit für die Radarfallen? Na klar, hab ich geantwortet, der ist berüchtigt! Und mit Saugnapf ausgestattet!

Ein Hügel wäre demnach das mindeste.

Natürlich hab ich mich nicht getraut, was zu sagen. Die anderen Kinder im Wartezimmer hatten mich eingeschüchtert, und die ganzen Untersuchungen, die mein kleiner Ludo über sich ergehen lassen musste, noch mehr. Irgendwann hätt ich am liebsten gerufen: He, jetzt ist gut. Sie sehen doch, dass er nicht mehr kann. Wollen Sie ihn schikanieren, oder was? Am Ende haben sie ihn in eine Glaskabine gesetzt, und er musste in ein paar merkwürdige Schläuche pusten, bis er fast ohnmächtig wurde. So konnte man seinen Atem in einer Kurve auf dem Monitor verfolgen.

Wie sonst den Herzschlag.

Ich saß auf einem Hocker und hielt seine Jacke.

Während sie die Schläuche wechselten, hab ich versucht, ihn per Handzeichen anzufeuern. Es war zwar kein richtiger Wettkampf, aber trotzdem … er war ganz schön tapfer …

Anschließend musste er wieder machen, was sie von ihm verlangten, und ich starrte auf die vielen Monitore, um zu verstehen, worum es ging.

Auf der Suche nach einer Erklärung für das, was aus unserem Leben geworden war. Für all die durchwachten Nächte. Die panische Angst. Warum war mein Sohn der Kleinste in der Klasse, und warum liebte meine Frau mich nicht mehr so wie früher? He? Warum? Warum wir? Aber bei den vielen Zahlen, die in alle Richtungen zeigten, verstand ich nur Bahnhof.

Dann hab ich gemerkt, dass sie mit dem Doktor gesprochen haben musste, irgendwann drehte er sich nämlich zu mir um und sagte mit dem milden Lächeln eines Pfarrers:

»Nun, Monsieur Monati … Ich habe gehört, Sie sind ein wenig … (Er tat so, als suchte er nach dem richtigen Wort) ein wenig … erzürnt über das Verhalten Ihres Sohns im Alltag, nicht wahr?«

Ich druckste herum.

»Er ist Ihnen zu verweichlicht.«

»Wie bitte?«

»Zu lethargisch? Indifferent? Apathisch?«

Mir wurde heiß. Ich kapierte gar nichts mehr.

»Seine Mutter hat mit Ihnen gesprochen, stimmt’s? Hören Sie, Doktor, ich weiß nicht, was sie Ihnen erzählt hat, aber ich, ich will einfach nur, dass mein Junge ein normales Leben führt. Ein normales Leben, verstehen Sie? Ich glaube nicht, dass sie ihm einen Gefallen tut, wenn sie ihm jeden Wunsch von den Augen abliest. Ich weiß schon, dass er nicht bei bester Gesundheit ist, aber ich frage mich, ob ihr Versuch, ihn abzuschotten, ihn wie in einem Brutschrank einzusperren, ob er dadurch nicht noch mehr geschwächt wird.«

»Ich verstehe, Monsieur Monati, ich verstehe … Ich begreife sehr wohl, was Ihnen durch den Kopf geht, und doch kann ich Sie beim besten Willen nicht beruhigen. Was ich Ihnen hingegen vorschlagen kann, ist, sich einem kleinen Test zu unterziehen … Sind Sie bereit?«

Er war schlimmer als ein Pfarrer, ein echtes Backpfeifengesicht.

Ludovic sah mich an.

»Na klar.«

Er bat mich, die Jacke auszuziehen. Erhob sich, holte eine Schere, die hinter seinem Computer lag, und schnitt ein breites Pflaster ab, das er mir auf den Mund klebte. Das gefiel mir gar nicht. Zum Glück hatte ich keinen Schnupfen. Dann ging er für längere Zeit aus dem Raum, und Ludo und ich saßen rum wie bestellt und nicht abgeholt.

»Mhmm … Mhmm …«, machte ich und watschelte wie ein Pinguin.

Er lachte. Wenn er so die Augen zusammenkniff, konnte ich in ihm seine Mutter erkennen. Nadine, als sie noch jünger war. Dieselbe Ausgelassenheit. Derselbe spitze Mund.

Der Doktor kam mit einem gelben Strohhalm zurück, einem Strohhalm, wie Kinder ihn bekommen, wenn sie Pfefferminzsirup trinken. Mit einem Skalpell bohrte er ein winziges Loch in das Pflaster vor meinem Mund, dann schob er den Strohhalm durch und fragte, ob ich atmen könne. Ich nickte.

Danach stach er mit einer Spritze mehrmals in den Strohhalm. Fragender Blick zu mir. Alles bestens, keine Angst. Von mir aus konnte er sein bescheuertes Spielchen fortsetzen.

Anschließend verschloss er mir mit einer Klammer die Nase, jetzt fühlte ich mich schon weniger gut. Ich bekam leichte Panik.

Er wandte sich an den Kleinen:

»Wie heißt dein Vater?«

»Jean. Aber alle nennen ihn Jeannot.«

»Gut«, er drehte sich zu mir um: »Sind Sie bereit, Jeannot? Kommen Sie mit? Und natürlich ist es strengstens verboten, meine kleine Vorrichtung zu berühren. Ich kann mich doch auf Sie verlassen, nicht wahr?«

Ich parkte den Wagen, machte den Kofferraum auf, nahm meine Schaufel heraus und klemmte meinen toten Hund unter die Jacke.

Das Wetter war schön, ich zog den Reißverschluss hoch, und wir liefen los.

Wir folgten ihm in den Flur, und er bat uns, einen Augenblick zu warten. Lulu und ich schauten uns an, wir schüttelten den Kopf: Machte er jetzt einen auf Doktor Eisenbart, oder was? Das heißt, er schüttelte den Kopf, ich nicht. Ich konnte nicht. Ich verdrehte nur die Augen, und das allein raubte mir fast den Atem, unglaublich. Danach hab ich mich keinen Millimeter mehr bewegt.

Robestier kam zurück. Er hatte seinen Kittel ausgezogen und hopste wie ein Kind, dabei bugsierte er mit dem Fuß einen alten Fußball vor sich her.

Dann rief er mir zu:

»Los, Jeannot! Ein kleiner Pass gefällig?«

Ich dachte nicht eine Sekunde daran, den verdammten Ball zu kicken. Nicht eine Sekunde.

Ich bewegte mich ein wenig, aber ich konnte mich nicht bücken. Der Strohhalm musste unbedingt in der Horizontalen bleiben. Ich durfte den Kopf nicht zu schnell bewegen und schon gar nicht von links nach rechts oder von oben nach unten, sonst bekam ich nicht genug Luft.

Dabei versuchte ich es.

»Auf, Jeannot! He, was ist los, Alter?«

Ich erkannte ihn nicht wieder. Er, der vorhin so unnahbar hinter seinem Schreibtisch gesessen hatte, duzte mich jetzt und hüpfte wie ein Zicklein herum.

»Ich verlange ja nicht, dass du ein Tor schießt, Mensch! Aber doch wenigstens einen kleinen Pass, verdammt!«

Der Strohhalm, den ich auf keinen Fall ausspucken wollte, der Luftmangel und der Ärger darüber, dass ich diesen vermaledeiten Ball nicht traf, sorgten dafür, dass ich die Kontrolle verlor. Ich versuchte, mich zu beruhigen, aber ich hatte das Gefühl zu krepieren.

»NEIN, MONSIEUR MONATI! NEIN!«

Doch das Einzige, was mir in den Sinn kam, um mir nicht das verfluchte Pflaster vom Mund zu reißen oder gar vor meinem Jungen das Gesicht zu verlieren, war, auf den Boden zu sinken. Mich zu einer Kugel zusammenzurollen und so lange wie möglich reglos liegen zu bleiben, die Stirn auf den Knien, die Hände über dem Kopf verschränkt, um mich vor der Welt zu schützen.

Kein Mensch sollte mich sehen. Kein Mensch sollte das Wort an mich richten. Kein Mensch sollte mich berühren. Ich wollte nur atmen können, langsam und in meinem Rhythmus, den leichten Lufthauch auf Höhe der Fußleisten einatmen.

Er hielt mir eine Hand hin und half mir hoch, während ich mich von dem ganzen Mist befreite.

»Sehen Sie, Monsieur Monati, was Sie gerade erlebt haben, das …«

Er zeigte auf die Maschine, auf den kleinen Bildschirm. Als Ludovic für sie sein Bestes gab, als er mit aller Kraft in die Schläuche blies, erschienen dort nur winzige, verlorene Tupfer in einem Schaubild, das viel zu groß für sie war.

Mir war nicht klar gewesen, dass es hier so steil bergauf ging. Ich nutzte meine Schaufel als Wanderstab und wiederholte einzelne Wörter: Auf, Jeannot! Ein kleiner Pass gefällig? Nein, Monsieur Monati, nein!

Am Abend war ich zu meinem Jungen ins Zimmer gegangen. Er lag schon in seinem Bett. Las in einer Zeitschrift. Ich zog den Stuhl unter seinem Schreibtisch zu mir heran.

»Alles klar?«

»Ja.«

»Was liest du da Schönes?«

Er zeigte mir die Vorderseite.

»Ist es spannend?«

»Ja.«

»Gut …«

Ich konnte sehen, dass er keine große Lust hatte, sich zu unterhalten. Dass er müde war und am liebsten in Ruhe sein Heft über die zehn Rätsel des Sonnensystems lesen wollte.

»Hast du dein Ventolin genommen?«

»Ja.«

»Na, dann … geht’s dir gut?«

»Ja.«

»Ich … Ich geh dir auf die Nerven. Ich halte dich vom Lesen ab, stimmt’s?«

Er sah mir in die Augen.

»Ja«, sagte er und lächelte breit, »ein bisschen.«

Ach … wenn ich daran zurückdenke … Was war er für ein lieber Junge … So lieb …

Als ich sein Zimmer verließ, konnte ich es nicht lassen zu sagen:

»Wie schaffst du das bloß?«

»Was?«

»Zu atmen.«

Er legte die Zeitschrift auf seinen Bauch und dachte nach, um mir die einzig richtige Antwort zu geben:

»Ich konzentriere mich.«

Ich wünschte ihm eine gute Nacht, und als ich die Tür schloss, hörte ich, wie er kicherte:

»Gute Nacht, Champion.«

Und weil er sich still und leise amüsierte, weil er über seinen alten Papa lachte, wäre er fast erstickt.

Die Stelle war perfekt. Ein kleiner Vorsprung über dem Tal Richtung Südsüdwest. Hier konnte er sich austoben, mein kleiner Kläffer.

Ich begann zu graben.

Ich überließ ihm meine Jacke. Packte zwei Stück Würfelzucker aus, die ich in einer Cafeteria mitgenommen hatte, und steckte sie in die Innentasche.

Als Wegzehrung.

Das Loch war schnell wieder verschlossen. Er war ja nicht sehr groß.

Ich setzte mich zu ihm und fühlte mich auf einmal allein.

Rauchte eine Zigarette. Dann eine zweite. Und noch eine dritte.

Anschließend stand ich mit Hilfe meiner Schaufel wieder auf.

Die Ärzte hatten uns immer wieder gesagt, dass Ludovic die Höhenluft guttäte. Dass wir ihn auf eine Schule in den Bergen schicken sollten, weit weg von zu Hause. Es fiel uns schwer, uns dazu durchzuringen. Vor allem meiner Frau.

Am Ende haben wir ihn in einer Art Sanatorium mit angeschlossenem Gymnasium in den Alpen angemeldet. Es ging völlig problemlos. Nadine meinte, sein Zeugnis hätte den Ausschlag gegeben, ich war eher der Meinung, sein ärztliches Attest, aber egal, er freute sich, wegzukommen.

Er war gerade fünfzehn geworden und in die zehnte Klasse gekommen, ein lieber Junge. Das sage ich nicht, weil es mein Junge war, sondern, weil es die Wahrheit ist. War er von seinem Wesen her so, oder hatte ihn die Krankheit so werden lassen? Ich weiß es nicht, aber ich sage es ein letztes Mal: Er war ein lieber Junge.

Zwar klein für sein Alter, aber im Herzen groß …

Es passierte wenige Tage vor Ostern. Wir erwarteten voller Ungeduld seine Heimkehr. Seine Mutter wusste nicht mehr, wohin mit sich, und ich hatte angefangen, Überstunden abzufeiern. Wir wollten mit ihm in den Freizeitpark Futuroscope, bevor wir zu seinen Cousins nach Parthenay fahren würden. Ich war zu Hause, als das Telefon klingelte.

Der Direktor des Gymnasiums teilte uns mit, dass unser Sohn, Monati, Ludovic, in der großen Pause einen Anfall erlitten hatte, dass sie sofort die Feuerwehr gerufen hätten, er aber auf dem Weg ins Krankenhaus erstickt sei.

Das Schlimmste war, hinzufahren und sein Zimmer auszuräumen. Wir mussten alles abholen und in Müllbeutel stecken: seine sauberen und seine dreckigen Klamotten, seine Modelle, seine Bücher, die Poster, die sie über sein Bett gehängt hatten, seine Hefte, seine Geheimnisse und seine vielen Medikamentenschachteln.

Nadine klagte nicht. Sie verlangte nur eins: den Direktor nicht sehen zu müssen. Es gab Details in dieser »traurigen Angelegenheit«, wie er es nannte, die sie ihm nicht abnahm. Ein fünfzehnjähriger Junge starb nicht einfach so auf dem Pausenhof …

Vor dem Internat drehte sie sich zu mir um:

»Ich will nicht, dass du mir im Weg bist. Warte im Auto auf mich. Mir ist lieber, ich mach das allein.«

Sie brauchte es mir nicht noch einmal zu sagen, und doch hatte ich seit diesem Tag das Gefühl, ihr im Weg zu sein.

Der Verkehr ist zäh. Ich hatte nicht mit den Staus gerechnet. Ich bin es nicht gewöhnt, um diese Uhrzeit unterwegs zu sein. Ich bin es nicht gewöhnt, auf der Straße wie in einer Falle zu sitzen. Die Leute hupen, und mir fehlt mein Hund.

Morgen werde ich wieder in mein Führerhaus steigen, und sein Geruch wird noch in der Luft hängen.

Es wird dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass er nicht mehr da ist …

Wie lange?

Wie lange dieses Mal?

Wie lange, bis ich nicht mehr zur Seite schauen werde, ihn fragen werde, ob alles in Ordnung ist, und die Hand zum Beifahrersitz ausstrecke, na?

Wie lange wird das dauern?