12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Erfinder, Chemiker und Begründer des Nobelpreises – die faszinierende Biografie eines außergewöhnlichen Mannes.

Die preisgekrönte Autorin und Journalistin Ingrid Carlberg erzählt die erstaunliche und unwahrscheinliche Geschichte des Mannes, der hinter dem begehrtesten Preis der Welt steht: Alfred Nobel (1833–1896). Ein Mann, der durch Kriege reich wurde und doch vom Frieden auf Erden träumte. Sie erzählt meisterhaft von Alfreds mittelloser Kindheit in Stockholm, von familiären Konflikten und romantischen Niederlagen sowie von Erfolgen und Verrat quer durch das Europa des 19. Jahrhunderts bis hin zu seinem Tod in San Remo – und darüber hinaus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1072

Ähnliche

Zum Buch

Die preisgekrönte Autorin und Journalistin Ingrid Carlberg erzählt die erstaunliche und unwahrscheinliche Geschichte des Mannes, der hinter dem begehrtesten Preis der Welt steht: Alfred Nobel (1833–1896). Ein Mann, der durch Kriege reich wurde und doch vom Frieden auf Erden träumte. Sie erzählt meisterhaft von Alfreds mittelloser Kindheit in Stockholm, von familiären Konflikten und romantischen Niederlagen sowie von Erfolgen und Verrat quer durch das Europa des 19. Jahrhunderts bis hin zu seinem Tod in San Remo – und darüber hinaus.

Zur Autorin

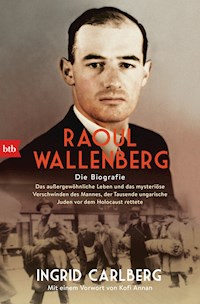

INGRIDCARLBERG, Jahrgang 1961, ist Autorin und Journalistin. Sie schrieb von 1990 bis 2010 für die große schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter und erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch die Ehrendoktorwürde der Universität Uppsala sowie 2013 den Axel-Hirsch-Preis der Schwedischen Akademie. Ihre Biografie über Raoul Wallenberg wurde 2012 mit dem August-Preis für das beste Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. Seit 2020 ist sie Mitglied der Schwedischen Akademie.

Ingrid Carlberg

ALFRED NOBEL

Die Biografie

Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann

Die schwedische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Nobel: den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris« im Verlag Norstedts, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutschsprachige Erstausgabe Oktober 2023

Copyright der Originalausgabe © 2019 by Ingrid Carlberg

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Antje Steinhäuser, München

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © The Nobel Foundation, Stockholm

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

JT ∙ Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-27204-3V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für Pär, Johanna und Sara

Inhalt

PROLOG

TEIL 1

DIE GEHEIMEN TRÄUME

KAPITEL 1 »Ich habe mit dem Zaren über die Versuche von Nobel gesprochen«

KAPITEL 2 Auf der Jagd nach einem höheren Sinn

KAPITEL 3 Allmählicher Abschied von Russland

KAPITEL 4 Der Vateraufstand

KAPITEL 5 Der Nobelsche Knall

KAPITEL 6 »Es knallt an allen Ecken«

KAPITEL 7 Der Albtraum in New York

KAPITEL 8 Neuer Sprengstoff im Werden

TEIL 2

IM MEDIZINISCHEN DUNKEL

KAPITEL 9 »Der Appetit auf Dynamit ist im Wachsen begriffen«

KAPITEL 10 »Gott segne Alfred mit einer netten Ehefrau!«

KAPITEL 11 Erfinderlust, Verliebtheit und medizinischer Durchbruch

KAPITEL 12 In Zeiten von Bruderzwist, Liebeskrise und Friedensträumen

KAPITEL 13 »Größter Fehler: Keine Familie zu haben«

TEIL 3

DIE UNENDLICHE AUFGABE DER WISSENSCHAFT

KAPITEL 14 Ein Triumph der Aufklärung

KAPITEL 15 Personenakte 326 der Sicherheitspolizei: Alfred Nobel

KAPITEL 16 Die Waffen nieder!

KAPITEL 17 Ein »Wohltäter der Menschheit« mit Heimweh

KAPITEL 18 Der Patentskandal, der Ballon und das letzte Testament

TEIL 4

ALLES LICHT AUF NORWEGEN – UND DEN FRIEDEN

KAPITEL 19 »Eine großartige Anerkennung«

KAPITEL 20 »Ein Kampf um Millionen«

KAPITEL 21 Die Blicke richten sich auf Schweden und Norwegen

EPILOG Über ein Jahrhundert später

WAS GESCHAH DANN?

Danksagung

Endnoten

Quellen und Bibliografie

Bibliografie

Ausgewählte Artikel

Archive

Bildteil

Bildnachweise

Personenregister

Sachregister

Prolog

Das Telegramm trifft am Vormittag des 10. Dezember 1896 in Schweden ein. In der Nacht zum Donnerstag, genauer gesagt um zwei Uhr morgens, war der dreiundsechzigjährige Alfred Nobel plötzlich und überraschend in seiner Villa im italienischen San Remo verstorben. Der Aftonbladet gelingt es, die Nachricht noch am selben Tag zu bringen. »Jeder gebildete Schwede beklagt den Verlust eines seiner größten Landsleute«, schreibt die Zeitung, vermeidet jedoch noch die Frage, die allen auf der Zunge liegt: Wer wird nun seine Reichtümer erben?

Tags darauf nehmen die Spekulationen in den Zeitungsspalten dann Fahrt auf und blitzen wie eine Art Laternen der Gier in der Druckerschwärze zwischen den Gedenkworten auf. Das Vermögen sei, so wurde behauptet, »nach unserem Ermessen kolossal«. Allein schon die jährlichen Einkünfte würden in Millionen gerechnet.

Die Journalisten überschlagen mal rasch. Alfred Nobel, der berühmte Erfinder, ist unverheiratet und kinderlos. Seine beiden wohlbekannten Brüder Robert und Ludvig leben nicht mehr. Manche Autoren lassen alle Zurückhaltung fahren und verbreiten die Nachricht, das »unermessliche« Erbe würde deshalb unter den Kindern von Robert und Ludvig aufgeteilt. Der Ingenieur Salomon August Andrée hingegen weist eiligst darauf hin, dass Alfred Nobel ihm kürzlich noch 26000 Kronen für seinen nächsten Versuch, den Nordpol mit einem Ballon zu erreichen, versprochen habe. Davon, betont Andrée, seien bisher erst 10000 ausgezahlt.

Die Zahl der erwähnten Nichten und Neffen beläuft sich auf vierzehn. Die Erstgeborenen, Ludvigs Sohn Emanuel und Roberts Sohn Hjalmar, waren, sowie sie von der plötzlichen Gehirnblutung des Onkels gehört hatten, schon am 8. Dezember eiligst nach Italien gereist. Emanuel ist siebenunddreißig Jahre alt und wohnt in Sankt Petersburg. Er stand Alfred Nobel von allen Neffen am nächsten. Doch auch der dreiunddreißigjährige Hjalmar hatte recht engen Kontakt zu seinem Onkel. Beide Neffen haben schon persönlich die Großzügigkeit ihres Onkels erfahren dürfen. Im November noch hatte Emanuel versucht, Alfred bei der Suche nach einem guten Krankengymnasten zu helfen, der seine Blutzirkulation in Gang bringen und seine Herzbeschwerden lindern sollte. Leider schafft keiner der beiden Cousins es rechtzeitig, ebenso wenig wie Alfred Nobels Mitarbeiter, der sechsundzwanzigjährige Ragnar Sohlman, der sich ebenfalls sofort nach der Schocknachricht auf den Weg gemacht hatte.

So stehen sie erst am Abend des 10. Dezember alle drei am Bett des Toten, von Trauer niedergedrückt und verzweifelt darüber, dass Alfred sein Leben so beenden musste, wie er es meist gelebt hatte.

Einsam.

*

Das Testament ist bei der Stockholms Enskilda Bank deponiert. Alfred Nobel hat es genau ein Jahr zuvor, Ende November 1895, in Gegenwart von Zeugen unterzeichnet. Die Neffen wissen von seiner Existenz.

Am Dienstag, dem 15. Dezember, wird in den Räumen der Bank an der Lilla Nygatan in Gamla stan in Stockholm das Siegel erbrochen. Ausgewählte Teile des Inhalts werden an Emanuel und Hjalmar in San Remo telegrafiert, die Ragnar Sohlman die knappen Informationen weitergeben, die sie über den letzten Willen des Onkels erhalten haben: Alfred hat gewünscht, dass seine Pulsadern aufgeschnitten würden, damit er sicher sein kann, dass er tot ist, und er hat Ragnar zu einem von zwei Testamentsvollstreckern auserkoren.

Sie sind alle erstaunt. In den Papierstapeln in der italienischen Villa haben sie ein anderes Testament gefunden, das 1893 unterzeichnet und somit offensichtlich älter und damit aufgehoben war. Worin können nun also die Änderungen bestehen?

Ende der Woche erreicht eine vollständige Abschrift San Remo, und die Stimmung im Raum ist deutlich gedrückt. Der Anteil der Nichten und Neffen ist kleiner geworden. Der Onkel hat nur mehr einen Splitter seines gesamten Vermögens für die Verwandten vorgesehen. Im Testament steht schwarz auf weiß, dass sämtliche Aktien und Immobilien von Alfred Nobel verkauft und fast das gesamte auf diese Weise frei gewordene Kapital in einen besonderen Fonds eingebracht werden soll. Alfreds letzter Wille ist, dass die Zinsen, die dieses Geld erwirtschaftet, als jährlicher Preis diejenigen erhalten sollen, »die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben«, und zwar ganz gleich, wo in der Welt sie leben.

Diese Beschreibung gefiel keinem der Neffen und Nichten Nobels, wie sehr sie Alfred auch mochten.

Den Kindern der Brüder war nicht klar, wie sich ihr Onkel das mit der Übertragung der Gelder genau gedacht hatte. Bei der Erklärung, welche Preise er ins Leben rufen wollte, war Alfred hingegen deutlicher gewesen: einen für Physik, einen für Chemie, einen für Physiologie oder Medizin, einen für Literatur und einen für denjenigen, »der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere, sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt« habe.[1]

Ein Preis für den Frieden also. Den Weltfrieden, genauer gesagt. Die Zeitgenossen werden bald einen Krieg erleben.

Später, während des vier Jahre langen Tauziehens um die Gelder, wird sich König Oskar II. selbst einmischen, sich sarkastisch über Alfred Nobels Testament äußern und verkünden, der Alte habe sich von »Friedensfantasten, vor allem Frauenzimmern« beeinflussen lassen. Die Presse wird über den Mangel an Vaterlandsliebe schimpfen, und der zukünftige Ministerpräsident Hjalmar Branting wird die Stiftung einen »großen Missgriff« nennen.

Die vierzehn jetzt eindeutig noch traurigeren Nichten und Neffen haben eine lange, schmerzhafte Zeit vor sich. Was wird mit der russischen Ölgesellschaft der Familie geschehen, wenn ihr die Aktienmehrheit entzogen wird? Was wird aus den Vettern Nobel und ihren Familien?

Eine Woche später sind sie nur noch dreizehn. Hjalmar und seine Geschwister haben nur wenige Monate zuvor ihren Vater Robert verloren. Ihre jüngste Schwester, die dreiundzwanzigjährige Thyra, befindet sich nun auf dem Hof der Familie in Getå bei Norrköping. Am Montagmorgen klagt sie, dass es ihr schlecht geht. Wenige Stunden später sackt sie bei der Weihnachtsbäckerei tot auf dem Boden zusammen.

In den Zeitungen steht, sie habe wahrscheinlich einen Herzschlag erlitten.

*

In seiner stattlichen Villa in San Remo mit betörendem Blick auf das Mittelmeer wird eine einfache Trauerfeier für Alfred Nobel abgehalten. Dann geleiten die nächsten Angehörigen und eine Reihe von Würdenträgern der Stadt seinen Sarg an dichten Reihen Neugieriger vorbei zum Bahnhof. Die Prozession wird von der örtlichen Musikkapelle angeführt, die Chopins Trauermarsch spielt, während der Eichensarg vom Leichenwagen in den Waggon des Zuges gehoben wird. Es folgt ein Berg von Blumenkränzen, von denen viele Trauerschleifen in den Farben der Flaggen der Länder, in denen das Dynamitunternehmen tätig war, gehalten sind: Italien, Spanien, Schottland – und die schwedische Flagge und die französische Trikolore dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Der Sarg wird, versehen mit allen für die Grenzpassagen notwendigen Papieren, auf direktem Weg nach Schweden transportiert. Im Blumenmeer, das den Wagen ausfüllt, erkennt man das zärtliche Adieu der Verwandten, die letzten Grüße von engen Freunden und ein hübsches, von Ingenieur Andrée gesandtes Bukett: »Danke und Adieu! Von den Mitgliedern der Polarexpedition«.[2]

Während der fünf Tage, in denen der Sarg durch Europa gefahren wird, strömen die Gedenkworte weiterhin in die Zeitungsredaktionen. Jemand nennt Alfred Nobels Arbeitseifer und seine Verachtung für jede Eitelkeit, ein anderer seine anspruchslose Kleidung und sein Mitgefühl mit Bettlern. Die Schwedisch-Norwegische Gesellschaft in Paris schreibt, dass sein Ton manchmal hart sein konnte, vor allem wenn er eine gewisse Scheinheiligkeit erahnte, dass hinter allem aber immer eine wahre Menschenliebe gestanden habe. Wie einer der jüngeren von ihm geförderten Erfinder es später ausdrückte: »Ich denke mit tiefer Wehmut daran, wie viel zu geben er bereit war und wie wenig er bekommen hat.«

Ein britischer Mitarbeiter von Nobel sollte sich später zu einer vierzehn Seiten langen Betrachtung über seinen verstorbenen Freund aufraffen, in der er die Intensität und die ebenso unvorhersehbaren wie geistreichen Gespräche betonte. Er schrieb, Nobel habe sich bedenkenlos auf die allerunterschiedlichsten Themen gestürzt, manchmal auch in den verschiedensten Sprachen. Er beschrieb ihn als einen originellen Menschen – nervös, ja fast überspannt und außergewöhnlich empfindsam veranlagt. Gleichzeitig »war er mit grenzenloser Energie und unvergleichlicher Zähigkeit begabt; er fürchtete keine Gefahr und ergab sich niemals Widerständen […] Ein impulsiver Mut, gepaart mit empfindsamer Schüchternheit waren die am stärksten ausgeprägten Züge seiner Persönlichkeit […] Die kleinen hellen Augen, von dicken Augenbrauen überschattet, waren ausdrucksvoll und verrieten seine außerordentliche Intelligenz.«

Er schrieb dann auch, dass es in vieler Hinsicht Alfreds Vater Immanuel gewesen sei, der dem Sohn den Weg wies.

In jenen Tagen machten mehrere Autoren von Gedenktexten auf die faszinierende Reise aufmerksam, die die Familie zurückgelegt habe, seit Immanuel Nobel, »eine der größten Ingenieursbegabungen seiner Zeit«, sich zu Beginn des Jahrhunderts in Stockholm durchkämpfte. Es wird behauptet, Alfred und seine Brüder hätten es geschafft, das Große zu verwirklichen, was schon Immanuel Nobel in sich hatte, dessen Verwirklichung mitzuerleben ihm aber nie vergönnt gewesen sei.

Am Morgen des 22. Dezember 1896 rollt der Waggon langsam durch die winterweiße schwedische Hauptstadt. Die Lok hält unter dem Satteldach des Stockholmer Hauptbahnhofs, wo die Lagerräume mit der größten Anzahl ankommender und ausgehender Weihnachtspakete seit der Öffnung der staatlichen Eisenbahn überfüllt sind.

Glöckchen klingen. Pferde schnauben. Alfred Nobel ist nach Hause zurückgekehrt.

TEIL 1

»Alles das stand in meiner Gedankenblase: dann zerplatzte sie.«

ALFREDNOBELUM 1860

Die geheimen Träume

Alfred Nobel ging als der Erfinder des Dynamits in die Geschichte ein, doch er träumte sein ganzes Leben lang von einer anderen Laufbahn. Nach seinem Tod fand man in seinen Verstecken lange, schwülstige Liebesgedichte und mehrere angefangene Romane. Doch nichts von alldem, woran er insgeheim feilte, fand je den Weg zu einem lesenden Publikum. Den Druck des einzigen seiner belletristischen Werke, das publiziert wurde, – ein Theaterstück, das wenige Wochen vor seinem Tod erschien – finanzierte er selbst. Die Bücher dazu jedoch verschwanden, denn die Verwandten ließen, abgesehen von drei Exemplaren, die gesamte Auflage makulieren. Der Nachruhm des Großen sollte nicht »von einem derart schwachen Drama« beschmutzt werden.

In seinen starken Stunden sah Alfred Nobel das anders. Er hörte niemals auf, von literarischer Anerkennung zu träumen. Aber er hörte auch nie auf, sich so zu schämen, dass er alles, was er schrieb, versteckte.

Und als er es schließlich wagte, war es zu spät.

Fast sechzig Jahre sollte es dauern, bis eines seiner besten Verstecke entdeckt wurde. Eines Donnerstagmorgens Anfang Oktober 2017 bin ich auf dem Weg dorthin. Und es ist kein gewöhnlicher Donnerstag. Seit Wochen sind die Wettfirmen schon aktiv, in den sozialen Medien springen die Namen der Topkandidaten der letzten Jahre auf und ab, und im Frühstücksfernsehen versuchen die Experten wie üblich die Zeichen des Himmels zu lesen. Erzähler oder Dichter? Schock oder Gähnen?

Als ich den Norr Mälarstrand in Stockholm entlangspaziere, sind es nur noch wenige Stunden, bis die Ständige Sekretärin der Svenska Akademien die Rokokotüren des Börsensaals öffnen, über das Meer von Journalisten blicken und mit ein paar kargen Sätzen einmal mehr einen noch unwissenden Autor mit der größten Auszeichnung der Welt glücklich machen wird: dem Nobelpreis.

Eine unerwartet starke Sonne lässt das Wasser auf dem Riddarfjärden glitzern. Mein Blick wandert über das Wasser hin zur belaubten Långholmen, wo die Familie Nobel wohnte, ehe Alfred zu Beginn der 1830er-Jahre geboren wurde. Dahinter kann man Heleneborg erahnen – für mich in erster Linie ein Straßenname, aber für die Familie Nobel, die in den 1860er-Jahren auf dem Gut wohnte, ein ländlich gelegenes Herrenhaus und Ort der großen Familientragödie.

Ich gehe weiter am Wasser entlang. Das Versteck, nach dem ich suche, soll sich im Kellergewölbe unter dem Riksarkivet, dem »Reichsarchiv«, befinden, das am Ende der gewaltigen Västerbron liegt. Ich gönne mir noch einen Moment oben auf der Brücke, von wo aus der Blick über Stockholm so unnatürlich schön ist. Die Sonne flutet über Riddarholmen und die Hügel von Södermalm. Hinter den Masten einiger älterer Segelschiffe schaut das Stadshuset mit seiner vergoldeten Turmspitze heraus. Dort wird im Dezember das Nobelbankett abgehalten werden.

Alfred Nobel bekam das berühmte ziegelsteinrote Rathaus Stockholms nie zu sehen, denn das Meisterwerk ist erst 1923 fertiggestellt worden. Zu Alfreds Zeit war die Halbinsel von der Eldkvarn, der »Feuermühle«, bestimmt, einer dampfgetriebenen Getreidemühle, in der man bis zum großen Brand im Jahre 1878 Mehl herstellte.

*

Das Riksarkivet liegt ein Stück den Hügel hinauf. Ich habe einen Wegweiser zu Alfreds Versteck dabei, einen Brief aus den 1950er-Jahren, der, seit ich ihn im Keller der Nobelstiftung gefunden habe, meine Neugier angestachelt hat. Der Schreiber des Briefes möchte die Nobelstiftung von einem sensationellen Archivfund in Kenntnis setzen. Das, was er gefunden hat, sei »aufgrund der minimalen Größe der Stücke und des besonderen Verstecks überhaupt von niemandem gesehen worden, seit Alfred es selbst niedergeschrieben habe, zum Teil in seiner Jugend und zum Teil in seinen mittleren Jahren«.[3]

Ein Archivar begrüßt mich bei den Fahrstühlen. Ich reiche ihm eine Kopie des Briefes.

»Funde, die bisherige Archivsucher und Nobelbiografen niemals in Händen hatten«, liest der Archivar und sieht mich fragend an.

»Minimale Größe«, was meint er damit wohl?

Wir fahren hinunter in das Berggewölbe. Erst in den 1970er-Jahren, zwanzig Jahre nach dem Fund, ist alles Material von Alfred Nobel von der Nobelstiftung hierher ins Riksarkivet umgelagert worden. Vierzehn Regalmeter Dokumente und Briefe sind nach einer neuen Nummerierung umsortiert worden. Niemand weiß, was mit Zetteln von minimaler Größe und in falschen Kartons passiert ist.

Wonach wir suchen, sind einige schwarze Wachstuchhefte im Format siebzehn mal zwanzig Zentimeter, Notizbücher, die auf den ersten Seiten wirken, als würden sie Skizzen über chemische Experimente enthalten. Nach mehreren Jahrzehnten im feuchten Keller der Nobelstiftung waren die übrigen Seiten der Hefte zusammengeklebt. Wahrscheinlich leer, dachten alle. Doch dann hat ein gründlicher Archivfuchs die Hefte mal umgedreht und die letzten Seiten voneinander getrennt.

Und sie waren nicht leer.

Aufgeregt schrieb der Wissenschaftler an die Nobelstiftung, dass »Alfred – wahrscheinlich, um sich Abwechslung von der wissenschaftlichen Arbeit zu verschaffen […] – ganz einfach die Hefte umgedreht und auf den letzten Seiten manchmal mit dunkler Tinte, manchmal mit Bleistift, kleine poetische Entwürfe, Gedanken und philosophische Überlegungen von nicht geringem Wert notiert hatte.«[4]

Seit ich diese Zeilen gelesen hatte, brannte ich darauf, diese schwarzen Wachstuchhefte einmal im Original zu sehen.

Im Berggewölbe des Archivs wird die Wärme gut gehalten. Wir kommen an einer Wand mit aufgerollten Karten aus dem 18. Jahrhundert vorbei. Auf einem Tisch stehen zwei designte Porzellantassen mit der alten schwedisch-norwegischen Unionsflagge darauf, die offensichtlich in keinen Karton gepasst haben.

Die kostbaren Nobelakten sind unter Verschluss. Der Archivar holt die Boxen und zeigt mir, wo ich sie einsehen kann. Leider liegen in fast jeder von ihnen schwarze Wachstuchhefte. Ich finde handgeschriebene Entwürfe zu zwei Romanen, auch Theaterstücke, alle mit Streichungen und Tintenflecken versehen. Von diesen Werken wussten die ersten Nobel-Biografen auch schon. Trotzdem ist es etwas Besonderes, die Originale in Händen zu halten. Hie und da erkenne ich Spuren von nachlässig, wie verzweifelt ausgerissenen Seiten, und an den ausgefransten zurückgebliebenen Fetzen kann ich sehen, dass diese Blätter mindestens ebenso eng beschrieben waren.

Und dass es nicht um chemische Experimente ging.

In einem der Kartons stolpere ich über die Entwürfe zu Alfreds wütender Auseinandersetzung in den 1860er-Jahren mit seinem Vater Immanuel über das Nitroglyzerin. Die Briefkladde liegt dort im Original. Die knorrige Handschrift strahlt starke Emotionen aus, ganz anders als die stark zensierte, »für keine Seite demütigende« Version, welche die Nobelstiftung einst veröffentlichte.

Es sollte bis zum Jahr 1991 dauern, ehe auch diese heiklen Teile des Briefs publiziert wurden.[5]

Schließlich liegen noch ein paar Wachstuchhefte da, die mit der Fundbeschreibung übereinstimmen. Ich drehe eines von ihnen herum. Und tatsächlich, ganz hinten im »Laboratoriumsbuch« finde ich ein mit flüchtig hellem Bleistift niedergeschriebenes, romantisches Gedicht in zwölf Zeilen. Das Gedicht beginnt wie folgt: »Da die Nacht flieht und des Tages Dämmerung zerstreut / eines fiebrigen Schlafeslebens wilde Fantasie, / verschwunden ist das schöne Venusbild / das stundenlang seufzte in schlaflosem Rausch …«

Auch einer der »minimal kleinen« Zettel liegt in der Box, anscheinend von einem Papier mit mathematischen Rechnungen abgerissen. Derselbe Bleistift? Ein Zusatz?

»Da wird entblößt des Lebens Wirklichkeit und hinterlässt

Vom Traumes Glück der Erinnerung Gespenster bloß«

So hat er das also gemacht, in all den Jahren. Von Patentanträgen einmal abgesehen hat Alfred Nobel niemals auch nur entfernt so viele technische Texte geschrieben wie literarische. Wissenschaftliche Werke aus seiner Feder würde es nie geben.[6]

*

Es schlägt ein Uhr, und in der ganzen Welt blitzen auf den Handys die Newsflashs auf. Den Nobelpreis für Literatur 2017 erhält der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro. In raschen Updates werden wir darüber informiert, dass der Glückliche in Japan geboren wurde, sein Heimatland aber bereits im Alter von sechs Jahren verließ.

Vor einem Wald von Mikrofonen erklärt Sara Danius, die Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, dass Ishiguros Autorenschaft stark um das Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit kreist, um das, »was Individuum und Gesellschaft vergessen müssen, um zu überleben«.

Eine Kulturjournalistin mit japanischen Wurzeln spricht warmherzig und ausführlich darüber, wie schön ihrer Meinung nach Ishiguro das einfängt, was sie das »vergeudete Leben« nennt, das Leben, das mehr hätte sein können, es aber nicht wurde.

»Welche Erinnerungen hat man zum Beispiel an ein Land, das man als Kind verlassen hat?«, fragt sie.

KAPITEL 1 »Ich habe mit dem Zaren über die Versuche von Nobel gesprochen«

Der große Krieg war nur noch wenige Monate entfernt, als Alfred Nobel zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Sprengstoff Nitroglyzerin machte. Man schrieb das Jahr 1854, und die schwedische Familie Nobel lebte da schon über zehn Jahre in der russischen Hauptstadt Sankt Petersburg.

Alfred war das dritte Kind in der Geschwisterschar und zwanzig Jahre alt. Er trug das dunkle Haar zum Seitenscheitel gekämmt, liebte das Lesen und träumte insgeheim davon, Schriftsteller zu werden. In seiner Kammer brachte er, von Lord Byron und Percy Bysshe Shelley inspiriert – die britischen romantischen Dichter waren seine Hausgötter –, lange philosophische Gedichte zu Papier. Gleichzeitig war Alfred zufällig derjenige der Brüder Nobel, der sich am meisten für Chemie interessierte. Er hatte sogar ein paar Monate bei einem berühmten Professor für Chemie in Paris studiert, und hier in Sankt Petersburg war sein Lehrer Nikolaj Zinin, einer der bekanntesten.

Dem jungen Alfred mangelte es nicht an naturwissenschaftlicher Begabung, wenngleich er es niemals zu einem Universitätsexamen bringen sollte. Glücklicherweise war der joviale Zinin nicht von der formellen Art, sondern pflegte einen entspannten Umgang mit den Studenten und kannte zudem Alfreds Vater, Immanuel Nobel, was sicher eine Rolle spielte. Der vielfältig beschäftigte Immanuel Nobel hatte sich in der russischen Hauptstadt einen Namen als energischer Konstrukteur, ja eine Zeit lang auch als Erfinder einer neuen Art von Seeminen gemacht. Zwar hatten Immanuels Minen ihre Kinderkrankheiten gehabt und waren in den schwarzen Löchern der Bürokratie der russischen Marine stecken geblieben, aber Nikolaj Zinin hatte sie nicht vergessen.

Eines Tages Anfang 1854 lud der Chemieprofessor Immanuel und seinen begabten Sohn Alfred in seine Schmiede ein Stück vor den Toren von Sankt Petersburg ein. Er wollte ihnen das Nitroglyzerin vorführen, den neuen spannenden Sprengstoff, den der Italiener Ascanio Sobrero ein paar Jahre zuvor hergestellt hatte.

Das Nitroglyzerin war eine seltsame Sache, eine ölige und besonders launenhafte Flüssigkeit. Die zur Detonation zu bringen war keine leichte Aufgabe, und wenn es einem denn gelang, wurde die Explosion so heftig, dass der Erfinder selbst Panik bekommen und freiwillig davon Abstand genommen hatte, sein Produkt weiter zu erforschen. Ein chemisch interessantes Element, aber viel zu gefährlich, lautet Sobreros Schluss.

Vor Ort in der Schmiede wollte Nikolaj Zinin Vater und Sohn Nobel das Nitroglyzerinproblem demonstrieren. Den Traum, einen effektiveren Sprengstoff als das tausend Jahre alte Schwarzpulver zu erfinden, hegten damals viele europäische Chemiker, und Sobreros neues »Sprengöl« war vielversprechend – wenn es einem nur gelingen würde, es zu zähmen. Es wie das Schwarzpulver mit einer Zündschnur zu zünden funktionierte nicht. Das Nitroglyzerin brauchte zur Detonation einen kräftigen Schlag, doch auch das half nicht immer.

Professor Zinin strich Sprengöl auf einen Amboss und schlug fest mit seinem Hammer darauf. Erstaunt sahen Immanuel und Alfred, wie nur der kleine Teil der Flüssigkeit, die vom Schlag getroffen worden war, explodierte – der Rest blieb still auf dem Amboss.

Das Rätsel beschäftigte Vater und Sohn Nobel, aber da und dort konnte noch keiner von ihnen ahnen, welch große Bedeutung das seltsame Öl in ihrem Leben einnehmen sollte.

*

Alfred Nobels Leben hatte sich gewisslich zum Besseren gewendet seit der elenden Kindheit im Stockholm der 1830er-Jahre. Familie Nobel wusste, was wirtschaftliche Misere bedeutete. Einige Monate vor der Geburt des Sohnes Alfred Bernhard brannte das Haus der Familie bis auf die Grundmauern nieder. Der Baumeister und Mechaniker Immanuel Nobel, der schon zuvor schwer verschuldet war, musste Konkurs beantragen. Nur wenige Wochen nach Alfreds Geburt am 21. Oktober 1833 wurde der frischgebackene Vater im Armenhaus von Stockholm eingetragen.

Die Schulden hingen Immanuel weiter nach, und schließlich waren sowohl die Behörden als auch die zahlreichen Gläubiger es leid. Ende 1837 wurde entschieden, dass Immanuel Nobel festgenommen und in Beugehaft genommen werden sollte, wenn er nicht binnen zwei Wochen bezahlen würde. Leider fehlte es ihm immer noch an Geld. So sah sich Immanuel gezwungen, der sicheren Inhaftierung zu entfliehen. Noch vor Ablauf der Frist verließ er das Land, und seine Ehefrau Andrietta blieb mit den drei Söhnen, dem achtjährigen Robert, dem sechsjährigen Ludvig und dem vierjährigen Alfred, allein zurück. Eine einjährige kleine Tochter starb kurz darauf.

Nach einem kurzen Gastspiel im finnischen Åbo hatte Immanuel beschlossen, sein Glück in der russischen Hauptstadt Sankt Petersburg zu suchen. Das brauchte seine Zeit. Fünf schwere Jahre lang mussten Andrietta und die Kinder sich allein in Stockholm durchschlagen. In einer Schrift von Verwandten wird behauptet, dass die Brüder Nobel, um die Familie zu ernähren, gezwungen waren, auf der Straße Schwefelhölzer zu verkaufen. Doch zumindest konnten sie es sich leisten, in die Schule zu gehen, und mussten nicht wie viele andere Armenkinder in ihrem Alter von morgens bis abends in schäbigen Fabriken schuften.

Die Seeminen brachten die Wende. Immanuel Nobel war mit einem gut geschmierten Mundwerk, einem niemals versiegenden Strom von Ideen und trotz seiner problematischen Situation mit einer beeindruckenden Fähigkeit begabt, Kontakte zu knüpfen. In Sankt Petersburg hatte ihn dieses Talent in die Kreise um einen der wichtigsten Vertrauten des Zaren Nikolaus I. geführt, den Befehlshaber der russischen Marine Fürst Alexander Sergejewitsch Menschikow. Auf einem Empfang in Menschikows schickem Palast belauschte Immanuel zufällig eine Diskussion zwischen zwei Experten der Marine in Sachen Seeminen. Sie hatten Probleme mit der Fernsteuerung. Immanuel dachte schnell nach und schlug eine Lösung vor. Kurz darauf hatte er eine mit Schwarzpulver gefüllte Seemine konstruiert, die sowohl die russischen Marineexperten wie auch den Fürsten Menschikow und den Zaren jubeln ließ. Immanuels Mine benötigte keine Fernsteuerung, sie explodierte, wenn das Schiff auf sie traf.

So kam es, dass die Familie Nobel zum Sprengstoff kam, »wie der Zufall oft die Hand des Menschen leitet«, wie Immanuel später feststellen sollte. Hinterher behauptete er, dass er sich vor dem Schritt gefürchtet habe, aber zu dem Schluss gekommen sei, das Wagnis sei gerechtfertigt. »Als die Idee zu dieser Waffe in mir reifte, war mein Ziel nicht, den Krieg blutiger oder zerstörerischer zu machen, sondern vielmehr, Kriege zu erschweren und in ihren gegenwärtigen Dimensionen unmöglich zu machen. Dergestalt, dass man das Vorrücken eines Feindes mit so großen Opfern verknüpfte, dass eine Kriegserklärung gleichbedeutend mit der Ankündigung des eigenen totalen Untergangs wäre.«

Diese Gedanken sollte Alfred Nobel viele Jahre später wiederholen.

Zar Nikolaus I. zahlte dem Ausländer Immanuel Nobel unter der Bedingung, dass er »sein Geheimnis keinem anderen Staat offenbarte«, 25000 Silberrubel für seine Erfindung.

An Alfred Nobels neuntem Geburtstag, dem 21. Oktober 1842, konnte Mutter Andrietta endlich für sich selbst und die Kinder einen Reisepass nach Sankt Petersburg abholen. Sie reisten ab.

*

Die schwedischen Reisepässe der Familie Nobel galten bisher als für die Nachwelt verloren. Doch das historische Archiv des russischen Geheimdienstes in Moskau ist eine Goldgrube. Einhundertfünfundsiebzig Jahre später finde ich sie dort mithilfe eines russischen Researchers. Die Pässe sind gut erhalten, Stempel und rote Siegel sind intakt. Der Sammelpass von Andrietta und den Kindern hat große gelbe Flecken. Aus den handschriftlichen Notizen auf der Rückseite geht hervor, dass sie am 27. Oktober 1842 auf der Polizeistation von Åbo registriert wurden. Da enden die Notizen.

Im selben Archiv findet sich ein umfangreiches Register über alle Ausländer, die in Sankt Petersburg ankamen. Schon damals war der russische Geheimdienst gründlich. Es dauert eine Weile, Andrietta und die Söhne zu finden. Erst am 26. Februar 1843 wird ihre Ankunft in der russischen Hauptstadt registriert.

Wie sie sich gesehnt haben müssen, wie sie die Tage gezählt haben müssen! Was war passiert? Ob jemand krank wurde? Wir können nur raten. Als sie schließlich ankommen, hinterlässt Andrietta bei der russischen Polizei nicht mehr Informationen, als von ihr verlangt werden. Sie gibt an, die Ehefrau des Fabrikbesitzers Immanuel Nobel zu sein und dass sie mit ihren gemeinsamen Kindern nach Sankt Petersburg gekommen sei, um sich in seinem Zuhause auf der »Lit. 4 Nr. 400« (heute Litejnyi Prospekt 34) niederzulassen.

*

Immanuel Nobel hatte seine mechanische Werkstatt vom neu renovierten Winterpalast aus gesehen auf der anderen Seite der Newa, am Ufer des Nebenflusses Große Newka. Der Stadtteil hieß Peterburgskaya Storona (die Petrograder Seite, heute Petrogradskaya) nach der ungefähr einen Kilometer entfernten Peter-und-Paul-Festung.

Die Familie wuchs. Während der ersten Jahre in Sankt Petersburg brachte Andrietta zwei weitere Söhne, Emil und Rolf, zur Welt und später noch ein kleines Mädchen, das im Alter von nur zwei Jahren starb. Nach einiger Zeit zogen die Nobels in ein Haus direkt neben der Werkstatt an der Großen Newka, ein neoklassizistisches Holzhaus aus dem späten 18. Jahrhundert, das von einer Witwe vermietet wurde. Das stilechte eingeschossige Haus unterschied sich laut der Familie »beträchtlich von der ärmlichen Tristesse der Umgebung«. Zum Ufer hin war die Fassade des Hauses mit vier mächtigen weißen Pfeilern geschmückt, und auf beiden Seiten des Eingangs thronte ein weißer Löwe.

In dieser Villa sollte Alfred Nobel die größte Zeit seiner zwanzig Jahre in Russland verbringen. (Das Haus, das heute die Adresse Petrogradskaya Naberezjnaya 20 tragen würde, wurde im Zweiten Weltkrieg abgerissen.)

Der Stadtteil Peterburgskaya Storona war eigentlich eine Insel und zu jener Zeit der Stadtrand. Das Viertel, in dem die Familie Nobel wohnte, war von Gemüseplantagen, Fabriken und Arbeiterwohnungen geprägt. Hier war kaum etwas vom mondänen Gesellschaftstrubel der Innenstadt zu merken, und es gab definitiv keine Theater und kaum irgendwelche Lokale. In einem zeitgenössischen Essay wird die Petrograder Seite als die Gegend bezeichnet, wo sogar arme Beamte fast gratis ein Stück Sumpfboden erstehen, sich dann nach und nach ein Holzhaus aus billigen Materialien bauen und schließlich, wenn sie mit grauen Haaren in Rente gingen, für den Rest ihres Lebens dort einziehen konnten. »Auf diese Weise wuchs dieser seltsame Stadtteil heran, der überwiegend aus kleinen Häusern bestand […] mit grünen Fensterläden, immer mit einem Garten und einem Kettenhund im Hof. Hinter den Baumwollgardinen in den Fenstern konnte man Töpfe mit Pelargonien, Kakteen oder Reseda erkennen und einen Käfig mit einem Kanarienvogel oder Zeisig darin. Kurz gesagt, eine patriarchalische, idyllische und ländliche Welt«, heißt es in einer anderen zeitgenössischen Schilderung des Peterburgskaya Storona.

Während des dunklen Teils des Jahres war die Petrograder Seite abgeschnitten, denn es gab keine festen Brücken über die Newa. Wenn das Eis sich endlich hob, warteten alle darauf, dass der Kommandant der Peter-und-Paul-Festung als erster Mann die Newa mit seinem Boot überqueren würde. Danach fanden sich Segelschiffe und Jollen auf dem Wasser ein. Bewegliche Pontonbrücken wurden ausgelegt, und Straßenhändler, Musikanten und Künstler bevölkerten die labyrinthischen Straßen und Gassen von Peterburgskaya. Innenstädter, die Gärten anschauen und etwas Landleben genießen wollten, kamen mit ihren Droschken angefahren. Zumindest diejenigen, die keine eigenen Datschen hatten.

Im Sommer konnte man das Vieh sehen, das hier graste. Am Karpowka-Bach, gleich nördlich vom Haus der Nobels, waren Gänsekämpfe ein beliebtes Volksvergnügen, und auf dem etwas entfernten Markt bei Sytnyi konnte man gut Fisch und Honig kaufen. Da wurde schwarzer Kaviar in großen Tonnen verschachert und »russische Trauben« (Moosbeeren) und Pilze, wenn die Saison dafür kam. Man musste nicht reich sein, um zu einem Kurzen einen anständigen Löffel russischen Kaviars angeboten zu bekommen.

Peterburgskaya lebte auf, doch brachte der Sommer auch seine Prüfungen mit sich. Mit Schrecken werden die Staubwolken beschrieben, die an den Straßen entlangwirbelten, und die quälenden Mückeninvasionen. Die magischen »Weißen Nächte« des Sankt Petersburger Sommers entschädigten für das meiste, doch sie währten nicht ewig. Kaum hatte das Laub begonnen, sich zu verfärben, nahmen auch Licht wie Trubel langsam ab. Das Volkstreiben erstarb. Der Herbst kam und mit ihm die Überschwemmungen, die die Häuser ruinierten und manchmal auch Menschenleben forderten. Da verwandelten sich große Teile der Petrograder Seite in einen schwer zu begehenden Lehmsumpf, und es gab keine Droschken, die bereit waren, in die dunklen Gassen dieses »Reichs aus dickem und unendlichem Schmutz, die niemals trocknen,« zu fahren.

Glücklicherweise gehörte das Ufer der Großen Newka, an dem die Familie Nobel jetzt wohnte, zu den verschonten Gebieten. Je näher man zur Newka kam, desto mehr Aristokraten begegnete man und desto weniger abgehalfterten Schauspielern, faulen Beamten, verkannten Dichtern und unglücklichen reichen Witwen, die ansonsten den Stadtteil auszumachen schienen.

Danach kam der Winter, der alle ohne Unterschied traf, der Winter mit seiner rauen Feuchtigkeit, den schneidenden Ostwinden und der zunehmenden Dunkelheit. Das war eine Zeit, in der die geduldigen Bewohner der Petrograder Seite in eine Art Winterschlaf versanken, sich zurückzogen und sich die Zeit damit vertrieben, reihum kleine Feste zu organisieren.

Die Stadt, in der Alfred Nobel aufwuchs, wurde damals als ein Ort beschrieben, an dem man »von 365 Tagen des Jahres mit 162 rechnen muss, an denen es unausgesetzt friert, 59, an denen es nur morgens und abends friert, und 144 Tagen ohne Frost«. Es war eine Stadt, in der das Geräusch klappernder Hufe ständig von den Militärparaden des Zaren übertönt wurde, die zeitweilig so häufig stattfanden, dass sie die Grundstimmung der Stadt beeinflussten. »Dieser Granit, diese Kettenbrücken, dieses ausdauernde Getrommel, alles das hat einen bedrückenden und niederschmetternden Einfluss«, seufzte ein zeitgenössischer oppositioneller Schriftsteller.

*

Immanuel Nobel betrieb seine mechanische Werkstatt zunächst mit einem russischen Kompagnon, dem Oberst Nikolaus Alexandrowitsch Ogarjow. Als dieser Anfang der 1850er-Jahre zum kaiserlichen Generaladjutanten befördert wurde, holte Immanuel an dessen Stelle nun seine erwachsenen Söhne Robert, Ludvig und Alfred in das Unternehmen. Der Betrieb wurde in »Nobel & Söhne Gießereien und mechanische Werkstätten« umbenannt (Fonderies et Ateliers Mécaniques Nobel et Fils).

Familie Nobel war in einer ungewöhnlich dynamischen Zeit nach Russland gekommen. Die industrielle Revolution hatte sich von England über Westeuropa ausgebreitet und war jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts auch bis in das Russland Nikolaus I. vorgedrungen. Der Puls stieg, und die Entfernungen wurden kleiner. Die meisten Länder betrieben schon einige Eisenbahnlinien, und in Russland war 1851 die wichtige Strecke zwischen Sankt Petersburg und Moskau in Betrieb genommen worden.

Auch die Kommunikation zwischen den Ländern veränderte sich auf ganz neue Weise. In den USA hatte ein paar Jahre zuvor Samuel Morse einen ersten elektrischen Telegrafen zwischen Washington und Baltimore eingerichtet. Auch wenn dieses Gerät zunächst mehr als Kuriosität betrachtet wurde, stand doch eine Revolution im schnellen Informationsaustausch unmittelbar bevor. Als der Holländer Paul Reuter allerdings 1850 ein Nachrichtenbüro zur Vermittlung von Börsenkursen gründete, verließ er sich doch lieber noch auf eine Armada von Brieftauben.

Die Dampfmaschinen wurden immer zahlreicher, und sie wurden besser. Auf der anderen Seite des Atlantiks hatte ein schwedischer Emigrant, der Ingenieur John Ericsson, gewisse Erfolge mit einer selbst konstruierten Maschine zur Nutzung des Dampfes, dem sogenannten Heißluftmotor. Der Apparat klang so vielversprechend, dass Immanuel Nobel seinen Sohn Alfred über den Atlantik in die USA schickte, damit er versuchen sollte, Zeichnungen davon zu bekommen.

Nicht alle waren vom Heißluftmotor gleichermaßen beeindruckt. Der zeitgenössische Wissenschaftler, der die Entwicklung der Technik im 19. Jahrhundert am meisten beeinflussen sollte, der Brite Michael Faraday, hatte Ericssons Erfindung schon früh aussortiert. Nach Meinung von Faraday war nicht die Heißluft die Technik der Zukunft, sondern die Elektrizität.

Seit Urzeiten hatte der Mensch elektrische Phänomene bemerkt und sie als spannende Naturkräfte betrachtet – Blitze am Himmel oder statische elektrische Reaktionen. Als der Italiener Alessandro Volta 1798 die erste stabile elektrische Batterie entwickelte, begann man zu ahnen, was das bedeuten könnte, wusste aber immer noch nicht mehr, als was Volta gezeigt hatte: »dass, wenn zwei Metalle nahe beieinander platziert wurden, es geschah, dass sie in einem Draht, der sie verband, einen knisternden Strom produzierten«. Es sollte noch bis in die 1890er-Jahre dauern, ehe die Elektronen identifiziert wurden, eine Leistung, für die übrigens der britische Wissenschaftler J. J. Thomson 1906 mit dem Nobelpreis belohnt wurde.

Michael Faraday hatte sich für die neue Wahrnehmung interessiert, die eine Verbindung zwischen Elektrizität und Magnetismus vermuten ließ. Er war dann auch derjenige, dem es gelang, die Verbindung zu ergründen. In verschiedenen Experimenten zeigte er, dass eine mit stromleitendem Draht umwickelte Spule magnetisch wurde, wenn der Strom eingeschaltet wurde. Im umgekehrten Fall funktionierte es auch: Wenn er in der Nähe des Drahtes einen Magneten hin und her führte, leitete er Strom. Magnetische Wellen wurden in Bewegung gesetzt und erzeugten einen elektrischen Strom, ohne dass man einen Draht zur Überführung benötigte. Seine Erkenntnis stellte einen gigantischen Schritt nach vorn dar. Faraday hatte die unsichtbaren elektromagnetischen Felder entdeckt und den Grundstein für den elektrischen Motor gelegt. Doch in der wissenschaftlichen Welt begegnete man ihm immer noch mit Skepsis. Er musste jemanden finden, der ihm dabei half, die elektromagnetischen Felder mathematisch zu beweisen.

In Sankt Petersburg entschied sich Immanuel Nobel dafür, auf den Heißluftmotor zu setzen und zu versuchen, ihn mithilfe der Zeichnung, die Alfred hatte besorgen können, weiterzuentwickeln. Ein paar Monate vor dem spannenden Nitroglyzerinexperiment in Professor Zinins Schmiede hatte Immanuel um eine Audienz bei Großfürst Konstantin, dem Sohn von Zar Nikolaus I., gebeten. Laut einer Petersburger Zeitung stellte er ihm eine »bemerkenswerte Verbesserung« des sagenumwobenen Heißluftmotors vor.

Zar Nikolaus I. sah nach wie vor mit wohlwollendem Blick auf den erfinderischen Schweden, dessen mechanische Werkstatt, Nobel & Söhne, blühte und dem man alles anvertrauen konnte, von geschmiedeten Treppengeländern und gegossenen Wagenrädern bis zur Installation moderner Heizkamine in den Militäranlagen des Zaren und so fort. Die drei erwachsenen Söhne, Robert (vierundzwanzig), Ludvig (zweiundzwanzig) und Alfred (zwanzig), schienen mindestens ebenso umtriebig zu sein. Immanuel war stolz auf sie. Wie er in jener Zeit seinem Schwager in Schweden schrieb: »Wovon die Vorsehung dem einen weniger mitgegeben hat, scheint der andere umso mehr zu besitzen. Nach meiner Einschätzung besitzt Ludvig den meisten Erfindungsreichtum, Alfred den größten Arbeitsfleiß und Robert den umfassendsten Spekulationsgeist, mit einer Hartnäckigkeit, die mich schon oft erstaunt hat […].«

Das Militär des Zaren hatte bis dato noch keinen Nutzen aus Immanuel Nobels Seeminen gezogen. Das spielte keine große Rolle. Mit dem drohenden Krieg, der schon länger wie eine dichte Nebelwolke über Europa hing, hatte das Interesse des Winterpalastes an Nobel & Söhne kaum abgenommen.

Schon bald würden die Minen wieder ins Gespräch kommen, und da würde Immanuel Nobel dem Zaren eine ganz neue Idee präsentieren können, diesmal inspiriert von dem russischen Chemieprofessor Nikolaus Zinin.

*

Zar Nikolaus I. hatte gleich von Beginn seiner Regentschaft an den milden Westwinden, die das politische Klima in der Regierungszeit seines Vorgängers, seines mehr reformorientierten und liberalen Bruders Alexander I., ein Ende gemacht. Nach Amtsantritt des neuen Zaren 1825 war rasch wieder die Zensur eingeführt worden, und Nikolaus I. setzte eine gefürchtete Sicherheitspolizei, die so genannte Dritte Abteilung ein, deren Aufgabe es war, alles zu unterdrücken, was nach Opposition roch. Die Ministerien wurden beordert, eine stärker nationalistische Ideologie zu verbreiten. Im öffentlichen Russland bekamen drei Schlüsselbegriffe höchste Priorität: »Alleinherrschaft, Orthodoxie und Nationalität.«

Oppositionelle, die Karikaturen von der Unterdrückung entwarfen, wurden gemaßregelt. Es ging nicht an, dass der vielleicht schärfste Verkünder der Wahrheit, Nikolaus Gogol, die Hauptstadt Sankt Petersburg mit dem Reich des Todes verglich. Der Chef der Dritten Abteilung verkündete neue Richtlinien: »Russlands Vergangenheit war erstaunlich, seine Gegenwart ist mehr als großartig, und was die Zukunft angeht, so ist sie größer, als man es sich in seinen wildesten Fantasien vorstellen kann. Aus diesem Gesichtswinkel soll russische Geschichte studiert und aufgeschrieben werden.«

Doch in einem Punkt machte das Regime Nikolaus I. dennoch Hoffnung. Abgesehen von einer Reihe militärischer Eskapaden im Kaukasus hatte Russland eine lange Periode des Friedens und relativ erfolgreicher Sicherheitspolitik verbracht.

Der zwanzigjährige Alfred Nobel machte gute Miene zu den Geschäften des Familienunternehmens, doch innerlich empfand er nichts als Ekel für die russische Zarenfamilie. Oder wie er über den Zaren und seine Ehefrau in einem seiner Schreibtischgedichte aus jener Zeit schreibt: »Die Vordersten von ihnen, ein Mörder und eine Dirne, passen gut in das Gefängnis und Bordell eines Verrückten – ein wahrhaft fürstliches Gefolge, mögen Narren und Huren applaudieren. Die Hoffnung einer Nation? Seht ihr denn nicht? Heraus mit der Wahrheit! Weg mit dem Schleier!«

Mit seiner wachsenden Skepsis war er nicht allein. Diplomaten vor Ort in Sankt Petersburg berichteten nach Hause von dem arroganten und aufgeblasenen Alleinherrscher, der binnen kurzer Zeit um zehn Jahre gealtert und sowohl moralisch wie physisch tief gesunken zu sein schien. Nach Worten des Ideenhistorikers Isaiah Berlin war die Zeit zwischen 1848 und 1855 »die dunkelste Stunde während der Nacht des russischen Obskurantismus im 19. Jahrhundert«.

Sonderlich friedliebend war der Zar auch nicht mehr. Die Spannungen in Europa hatten die Obergrenze erreicht, und die Frage war nicht mehr, ob, sondern nur wann der Krieg ausbrechen würde.

Offiziell ging es bei den Unstimmigkeiten um den Schlüssel zur Geburtskirche Christi in Bethlehem und den Zugang zu einer Reihe anderer heiliger Plätze in Palästina, das seit mehreren Hundert Jahren zum Osmanischen Reich gehörte. Im Epizentrum des Konflikts standen Russland und Frankreich, selbst ernannte Beschützer der Tausenden orthodoxen respektive katholischen Gläubigen in der muslimischen Welt. Beide Länder erhoben Anspruch darauf, die Interessen aller Christen zu vertreten. Es war ein Kampf zwischen zwei Kaisern: zwischen Zar Nikolaus und dem selbst ernannten Napoleon III. (zuvor französischer Präsident unter dem Namen Louis Napoleon Bonaparte).

Die Sultane in Konstantinopel pflegten über die Jahre die unglückselige Neigung, beiden Parteien gleichzeitig den Schutz der begehrten Orte zu versprechen, und zwar zuletzt 1852. Im Februar jenes Jahres hatte die osmanische Führung zunächst den katholischen Anspruch Napoleons III. bestätigt, um nur wenige Monate später den Drohungen des orthodoxen russischen Zaren nachzugeben. Napoleon III. hatte als Antwort darauf ein Kriegsschiff in Gefechtsbereitschaft versetzt, woraufhin der Sultan erneut ins Schwanken geriet und rechtzeitig zu Weihnachten den Franzosen die Schlüssel zur Geburtskirche in Bethlehem überreichte.

Zar Nikolaus war außer sich vor Wut. Im Frühjahr 1853 schickte er einen Gesandten nach Konstantinopel, der den Sultan entweder überzeugen oder so weit einschüchtern sollte, dass er die christlichen Privilegien Russland überließe. Der Name des Gesandten war in der Familie Nobel wohlbekannt. Er hieß Fürst Alexander Sergejewitsch Menschikow und war der Oberbefehlshaber der russischen Marine. Es war der Mann, der während eines Empfangs in seinem Palast Immanuel Nobel dazu ermuntert hatte, von seiner Idee der Seeminen zu berichten.

Der inzwischen fünfundsechzigjährige Menschikow war fünfundzwanzig Jahre zuvor von einer türkischen Kanonenkugel entmannt worden und so vielleicht nicht der ausgewogenste Sendbote. Während seines Besuchs in Konstantinopel verschärfte er die Tonlage mit einem unnötigen Ultimatum, das der Sultan ablehnte. Nikolaus I. sah keinen anderen Ausweg als eine Antwort mit Waffen. Er wählte einen vorsichtigen Ansatz und ließ russische Streitkräfte lediglich in zwei kleinere osmanische Fürstentümer – Moldawien und die Walachei – einmarschieren, um Reaktionen der anderen Großmächte zu vermeiden.

Diese Vorsicht war nicht unberechtigt, denn hinter den schönen Worten der rivalisierenden Kaiser über die Wahrung ihrer christlichen Interessen lauerten Nationalismus, Expansionsträume und ein dreistes weltpolitisches Machtspiel, das selbst das damals mächtigste Land der Welt, Großbritannien, berührte. Das Osmanische Reich war im Zerfall begriffen, und es war kein Geheimnis, dass der Zar die Kontrolle über Konstantinopel und damit über das gesamte Schwarze Meer gewinnen wollte. Seine Ambitionen schreckten Großbritannien auf, das darin eine akute Bedrohung seiner Handelsverbindungen in die Kronkolonie Indien sah. Aus striktem Eigeninteresse übernahm nun die Londoner Regierung die Rolle der Verteidigerin des osmanischen Konstantinopel.

Zar Nikolaus I. hatte allerdings damit gerechnet, dass die anderen europäischen Großmächte seine mickrigen Truppenbewegungen in Moldawien und der Walachei unbeantwortet lassen würden. Doch da täuschte er sich. Nach dem russischen Einmarsch im Frühjahr 1853 schickte England sofort sechs Kriegsschiffe ins Mittelmeer, wo sie, ebenso wie die französischen, bei den Dardanellen in Bereitschaft lagen.

Am Sonntag, dem 2. Oktober 1853, wurde Sankt Petersburg von einem schrecklichen Sturm heimgesucht. Zwei Tage später stellte der Sultan von Konstantinopel sein Ultimatum und erklärte nach dem Ablauf den russischen Eindringlingen den Krieg, und schon bald tobten die Kämpfe zwischen russischen und osmanischen Truppen.

Ende November führte Admiral Menschikow die russische Flotte zu einem ersten größeren Sieg an der Schwarzmeerküste des Osmanischen Reiches. Die übrigen Großmächte hielten bis dahin noch still.

*

Die russische Armee hatte ihre großen Zeiten hinter sich. Schlecht ausgebildete Soldaten schleppten immer noch uralte Musketen mit Steinschloss herum. Das technische Entwicklungsniveau der Flotte sah kaum besser aus. Großbritannien und Frankreich besaßen zusammen siebzehn hypermoderne, dampfgetriebene Propellerschiffe, Russland kein einziges. Nach Ansicht des russischen Militärhistorikers Wladimir Lapin taugten die russischen Segelschiffe, die man damals noch hatte, allenfalls dazu, versenkt zu werden, um Fahrwege zu blockieren.

Die russische Marineführung hatte Probleme, und es eilte. In dieser Situation waren findige Entwickler wie Immanuel Nobel von unschätzbarem Wert. Nur eine Woche nach dem Ultimatum des Sultans erhielt Immanuel Nobel, ebenso wie viele andere Fabrikanten in Russland, ein Schreiben von der russischen Regierung. Sie wurden ermahnt, schnell die Produktion von dampfgetriebenen Schiffsantrieben nach dem britischen Modell für die russische Flotte zu starten. Das Angebot war verlockend, da die russische Marine gleich von Anfang an fortlaufende Bestellungen versprach. Wer schnell auf diesen Zug aufsprang, konnte damit rechnen, eine langfristige und umfangreiche Motorproduktion für russische Kriegsschiffe aufbauen zu können.

Die Firma Nobel & Söhne ließ sich das nicht zweimal sagen. Schon im Dezember unterschrieb das Unternehmen einen Vertrag über Dampfmotoren für drei große 84-Kanonenschiffe, die Gangut, die Wolga und die Retwizan. Vielleicht hatten die Nobels schlicht einen Vorteil vor anderen: Immanuel und seine Söhne bewegten sich vertraut im militärindustriellen Umfeld, und der Familienbetrieb war zudem bereits in die Kriegsvorbereitungen involviert. Im April 1853 hatte Nobel & Söhne einen Vertrag für den Bau von drei Lagerhäusern für Artillerie und Lebensmittel am russischen Flottenstützpunkt Kronstadt unterschrieben, der wie eine Festung auf einer Insel in der Einfahrt nach Sankt Petersburg lag.

Krieg bedeutete nicht für alle schlechte Zeiten, im Gegenteil. Immanuel Nobel nutzte die Gelegenheit, auch seine alten Zeichnungen für Seeminen wieder hervorzuholen. Im Marinehistorischen Archiv Russlands findet sich ein bisher unbekannter Briefwechsel zwischen dem Schweden und der russischen Militärführung, der zeigt, dass Immanuel, von Zinins Experiment inspiriert, plante, sein Produkt zu verfeinern. Ende März 1854 schrieb Immanuel Nobel an den Generalingenieur der Verteidigungsanlage Kronstadt und bot über Dampfmotoren und Lagergebäude hinaus auch seine Seeminen an. Er schlug zwei verschiedene Typen vor: zum einen Minen mit Schwarzpulver, zum anderen Minen mit »der explosiven Kraft des Nitroglyzerins«.(Immanuel schrieb Proglyzerin, eine frühe Bezeichnung für Nitroglyzerin.)

Ein neuer Sprengstoff? Der Generalingenieur in Kronstadt wendete sich sofort an den neuen Flottenminister und Sohn von Zar Nikolaus, den jungen Großfürsten Konstantin. In einem auf den 27. März 1854 datierten Brief schrieb der Oberbefehlshaber von Kronstadt:

»Nachdem Eure Kaiserliche Hoheit von Kronstadt abgereist war, erhielt ich vom Ausländer Nobel einen Brief über schwimmende Minen, die er der Verteidigung von Kronstadt anbietet, und ich betrachte es als meine Pflicht, Eure Kaiserliche Hoheit zu bitten, an dieser Information teilzuhaben, da Nobels Angebot meiner Meinung nach beachtenswert ist.

Im Falle es sich ereignen sollte, dass Eure Hoheit die Sache mit Nobel diskutieren möchte, ist er beordert worden, Eure Hoheit in Sankt Petersburg aufzusuchen.«

Tags darauf befand sich Russland im ersten europäischen Krieg seit dem Fall Napoleons im Jahre 1815.

*

Großbritannien und Frankreich hatten sich so lange wie möglich aus den russisch-osmanischen Streitigkeiten herausgehalten. Im Januar 1854 hatten die britische und die französische Flotte sich allerdings ins Schwarze Meer begeben, um den Druck auf Oberbefehlshaber Menschikow zu verstärken, der sich im russischen Stützpunkt Sewastopol auf der Krim aufhielt. Dennoch zog sich die ersten Wochen der Zwischenzustand gegenseitiger Abschreckung hin, der in der britischen Oberhausdebatte »weder Krieg noch Frieden« genannt wurde.

Erst zum Monatswechsel Februar/März formulierten Großbritannien und Frankreich schließlich ihr Ultimatum: Russland sollte schnellstmöglich seine Truppen aus den osmanischen Fürstentümern abziehen. Eine Weigerung oder Schweigen würde »gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung« aufgefasst. Zar Nikolaus I. wählte das Schweigen, und am 28. März erklärten auch Großbritannien und Frankreich Russland den Krieg.

Nun machten sich weitere britische und französische Schiffe mit Soldaten auf die mühevolle Reise zur Krim, während gleichzeitig eine weitere Front im Norden vorbereitet wurde. Der britische Vizeadmiral Charles Napier war bereits mit seiner großen Flotte Richtung Ostsee unterwegs. Königin Victoria von England, die sich so lange wie möglich einem Krieg widersetzt hatte, war am Kai von Portsmouth zugegen gewesen und hatte Napiers Duke of Wellington verabschiedet. Kriegslüsterne britische Journalisten sagten Napier und seiner Flotte, die bald durch neunzehn französische Schiffe verstärkt werden sollte, »unerhörte Siege« voraus.

Der Befehlshaber Charles Napier war ein achtundsechzigjähriger hitzköpfiger Schotte mit einer langen Liste an Meriten, unter anderem aus dem Napoleonischen Krieg. Im Laufe der Jahre hatte er sich als abenteuerlicher Prahler, stolz und streitlustig, einen Namen gemacht. In seinem Buch Crimea über den Krimkrieg beschreibt der Autor Trevor Royle den gealterten Napier als zügellosen Whiskykonsumenten und seltsame Doppelnatur: »Der gepriesene Krieger, der in seinem Innern an seiner Kriegstauglichkeit zweifelte, in der Öffentlichkeit der Held, der privat ein Aufschneider war. Bei Napier gab es keinen Mittelweg […].«

Mitte April traf die britische Flotte in der Ostsee ein. Erste Sondierungen ergaben, dass immer noch russische Schiffe im zugefrorenen Finnischen Meerbusen festsaßen. Admiral Napier beschloss, nichts zu unternehmen und vor der schwedischen Insel Älvsnabben auf Tauwetter zu warten. »Noch vor Ende des Sommers kann ich in Kronstadt oder im Himmel sein«, soll der überdramatisch veranlagte Befehlshaber vor der Abreise aus Großbritannien schwadroniert haben. Doch diejenigen, die sich mit ihm in der Ostsee befanden, schrieben besorgte Briefe nach Hause, dass Napier nervös wirken würde.

Wie auch immer es um die Sache stand, in Sankt Petersburg hatte derweil Immanuel Nobels Angebot höchste Priorität bekommen.

Der Brief aus Kronstadt über die Nobel-Minen erreichte die Zarenfamilie ungefähr zeitgleich wie die Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs. Das Angebot hätte nicht passender kommen können, und jetzt ging es durch. Schon am 3. April hatte Zar Nikolaus I. den Brief gelesen und der Beurteilung der Kronstädter Führung zugestimmt, dass man diese Gelegenheit »nicht verpassen« dürfe, auch wenn niemand sicher wissen konnte, wie gut die Minen funktionieren würden.

Der Zar signierte den Brief persönlich mit seiner Entscheidung: Herstellen!

Zwei Wochen später machte die Firma Nobel & Söhne einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium über die Herstellung und Platzierung von vierhundert Seeminen »mit dem Ziel, große feindliche Schiffe im Finnischen Meerbusen zu zerstören und zu versenken«.

Das Honorar war ungeheuer hoch: 60000 Rubel oder etwa vier Millionen Kronen (400000 Euro) in heutiger Währung. Es war eilig, und die Nobels versprachen, die ersten hundert Minen bereits Mitte Mai fertiggestellt zu haben.

Gleichzeitig ging die intensive Arbeit an den Dampfmotoren weiter. Die Firma Nobel & Söhne musste ihre gesamte Tätigkeit umorganisieren, und um das zu schaffen, mussten alle Bauarbeiten und einfacheren Schmiedeaufträge gestoppt werden. Trotzdem wurde rund um die Uhr geschuftet. Ludvig Nobel beschreibt es so, dass die Kriegsjahre für sie alle vier von »ununterbrochener fieberhafter Arbeit« gekennzeichnet waren. Bald sollten sie über tausend Angestellte haben – und doch war es notorisch schwer, ausreichend kompetentes Personal zu finden.

In der russischen Verwaltung wurde ziemlich gemurrt, weil den Schweden ein ungewöhnliches Sahnehäubchen geschenkt wurde. Im Marineministerium war man fassungslos über den schnell gemachten Minenvertrag und die gedankenlos großzügigen Bedingungen, die rausgehauen worden waren, ohne dass einer ihrer Experten die Möglichkeit bekommen hatte, seine Meinung dazu zu sagen. Sogar der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, der Sohn des Zaren, war besorgt: »Ich habe mit dem Zaren über Nobels Versuch gesprochen. Meiner Meinung nach ist er [Nobel] offenkundig begabt, doch oft erhitzt er sich über seine Erfindungen, und deshalb muss man mit ihm äußerst vorsichtig sein«, schrieb er in einem persönlichen Brief an die Führung in Kronstadt. »Sollte Nobel irgendwelche unvernünftigen Direktiven verlangen, dann ist es erforderlich, kraftvoll zu protestieren und uns dadurch vor Elend zu schützen.«

Nicht einmal in Kronstadt waren alle dem Projekt gegenüber positiv eingestellt. »Soweit ich es nach dem, was ich bisher gehört habe, beurteilen kann, sind Nobels Minen reine Dummheit, ebenso ungefährlich für uns wie für andere«, schrieb einer der Generalgouverneure an den Großfürsten Konstantin.

Aber der Zar setzte auf den Schweden. Nichts durfte »Fabrikant Nobels« Einsatz für die russische Kriegsmacht behindern. Die Sonderbehandlung wurde fortgesetzt. Im Mai 1854 sah es zum Beispiel so aus, als würde eine längst beschlossene Verbreiterung der Straße den notwendigen Ausbau von Immanuel Nobels Fabrik stoppen. Da griff Zar Nikolaus schnell ein und nahm den Beschluss zum Straßenbau zurück. »Fabrikant Nobel soll seinen Flügel bauen«, schrieb der Zar in seiner Begründung.

Das Kriegsfrühjahr 1854 bedeutete für Immanuel Nobel und seine ältesten Söhne ständige Fahrten zur Festung Kronstadt. Erst sollten sie notwendige Experimente durchführen und dann die Minen auslegen. Die Eile brachte es mit sich, dass sie die Idee, Nitroglyzerin zu verwenden, aufgeben mussten, denn sie schafften es nicht, die Explosionen in den Griff zu kriegen. Binnen kurzer Zeit vierhundert Schwarzpulverminen zu besorgen war nun einmal alles andere als einfach. Sie waren im Stress.

Die neuen Archivfunde zeigen, dass Alfred Nobel einen Großteil der Korrespondenz des Familienunternehmens mit den Behörden übernehmen musste. Normalerweise schrieb er auf Französisch, doch einige der Briefe sind auch auf Russisch geschrieben. Alfred war es auch, der parallel zum Minenprojekt den Transport von 123000 Rubel (ungefähr acht Millionen Kronen/800000 Euro) aus Russland heraus organisieren musste – kein leichtes Unterfangen mitten in einem lodernden Krieg. Das Geld war für den Import von Material für die Dampfmotoren vorgesehen. Alfred schickte den Antrag auf Genehmigung weg, hätte aber fast die rechtzeitige Antwort verpasst. Seine Entschuldigung auf Russisch lautete: »Ich war in Kronstadt.«

Ludvig widmete sich hauptsächlich den Dampfmotoren, während Robert den schweren Auftrag haben sollte, die Minen auszulegen. »Es ist noch nie mehr Energie und größere Vielfalt bei einem mechanischen Werk aufgeboten worden«, war Ludvigs Beschreibung dieser Jahre.

Die neue Nobel-Mine war aus Zink gefertigt und hatte eine konische Form. Immanuel und seine Söhne ließen sie mit vier Kilo Schwarzpulver füllen und platzierten darauf ein Glasröhrchen mit leicht entzündlichen Chemikalien. Die Mine sollte direkt unter der Wasserlinie ausgelegt werden und mit Senkblei und Ketten am Platz gehalten werden. Wenn sie einem Stoß ausgesetzt wurde, zum Beispiel durch ein feindliches Schiff, dann würde das Glasröhrchen zerbrechen, die Chemikalien würden vermischt und die Pulverladung gezündet.

Die Produktion zog sich hin. Anfang Juni war in der Korrespondenz zwischen den russischen Verteidigungsbehörden die Verärgerung darüber deutlich spürbar. Admiral Napier hatte begonnen, sich mit seiner Flotte zum Finnischen Meerbusen zu bewegen, und hatte jetzt auch noch Gesellschaft von französischen Schiffen. Was trieben eigentlich die Nobels?

Nicht vor dem 19. Juni begann Robert mit dem Auslegen der Minen vor Kronstadt. Da waren Napiers britische Schiffe bereits sowohl für die Bewohner der Insel als auch für die Zarenfamilie im Sommerpalast Peterhof in Sichtweite. »Ihre Segel und Rauchfahnen am Horizont wurden zu einer Mittsommer-Kuriosität«, schreibt Trevor Royle in Crimea. Aus Sicherheitsgründen musste Ludvig auf den Schornstein von Nobels Lagerhaus klettern, um Ausschau zu halten, während die Arbeiten vor sich gingen.

Sie versprachen hoch und heilig, am nächsten Tag fertig zu sein.[7]

*

Der Militärhistoriker Wladimir Lapin trägt ein kariertes Hemd mit schwarzer Lederweste und besitzt ein ungewöhnlich ansteckendes Lachen. Er ist Professor an der Russischen Akademie der Wissenschaften und hat schon viele Preise bekommen. Ich bin mit ihm in einem Hotel in Sankt Petersburg verabredet, um ein paar Details über jene Jahre zu erfragen.

Wladimir Lapin berichtet, dass Nobels Minen bis heute im russischen Bewusstsein zugegen sind, nicht zuletzt am »Tag der Minenauslegung«, der jedes Jahr am 20. Juni in den betroffenen Berufsgruppen begangen wird. Da prostet man sich fröhlich zu und tut so, als würde man britische Schiffe hochgehen lassen.

Hintergrund für die Feierlichkeiten ist ein Ereignis, das an ebendiesem 20. Juni 1854 angeblich stattgefunden haben soll: Ein britisches Sondierungsschiff fischte eine der von Robert Nobel frisch ausgelegten Minen auf, die sich gelöst hatte und auf der Wasseroberfläche schaukelte. Die britische Version: Die Nobel-Mine explodierte, als ein Konteradmiral sie näher betrachten wollte, woraufhin der Konteradmiral ein Auge verlor. Die russische Version: Das gesamte britische Schiff explodierte und versank.

»Das ist ungefähr wie in der Propaganda heute … Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges«, kommentiert Wladimir Lapin lächelnd.

»Aber vom patriotischen Gesichtspunkt aus gesehen wurde dies zu einem ungeheuer wichtigen Ereignis, das in den Massenmedien der Zeit hervorgehoben wurde. Und das nicht nur, weil sich die Russen als stärker erwiesen und die Stadt geschützt hatten, sondern vor allem, weil wir die technisch überlegenen Engländer mit etwas herausgefordert hatten, was sie selbst nicht besaßen.«

Wladimir Lapin hat ausgerechnet, dass die Familie Nobel während des Krimkriegs insgesamt 1391 Kontaktminen in der Ostsee ausgelegt hat.

Zurück in meinem Hotelzimmer, suche ich Robert Nobels Buchführung vom Minenprojekt aus diesen Frühsommerwochen 1854 heraus. Dieses Dokument habe ich im Landesarchiv in Lund abfotografiert, vier Seiten, Tag für Tag mit sauberer Handschrift notiert. Es scheinen unterhaltsame Ausflüge gewesen zu sein. Hier ein Auszug aus Robert Nobels Ausgabenliste:

»Schnaps und Brot für die Leute: 5,00 Rubel. Abendessen für mich, den Kutscher und zwei Arbeiter: 1,50. Angeheuerter Kutscher in Kronstadt: 2,50. Zwei Ruderer für drei Tage: 8,50. Essengroschen für 15 Mann: 3,00. Abendessen mit den Offizieren und Papa: 8,00. Schnaps für die Leute: 4,00. Limonade für Papa: 0,40. Rum und Logis für mich und den Major: 5,25. Frühstück mit den Offizieren: 4,70. Nachtquartier und Abendbrot im Sommergarten: 2,60. Weine: 5,00. Essen und Schnaps für die Leute: 4,00.«

Offensichtlich prosteten die russischen Minenausleger sich schon damals recht fröhlich zu.

*

Der britische Admiral Charles Napier quälte sich. Sein Schiff, die Duke of Wellington, war endlich im Fahrwasser vor Kronstadt angekommen, aber er war stark verspätet und stressgeplagt. Aus London kamen Signale wachsenden Unmuts in den Reihen der Lords in der britischen Regierung: Schon bald Juli und immer noch kein Angriff in der Ostsee?

Napier versuchte zu erklären, aber was scherte es die Politiker, dass er über zehn Tage in dichtem Nebel vor der schwedischen Ostküste hatte ausharren müssen?

Die britischen Sondierungsboote kehrten mit niederschmetternden Informationen aus Kronstadt zurück. Das flache Wasser, die vielen Untiefen und Felsen machten die Sache wie erwartet kompliziert. Für einen Angriff auf die Festung, von dem man wusste, dass sie schwer bewaffnet war, konnten nur kleinere und schlechter ausgerüstete Boote eingesetzt werden.

Napier reute sein bombastisches Theater. Vor seiner Abreise aus Portsmouth hatte er ausdrückliche Order erhalten, nicht dummdreist zu agieren und nicht unnötig britische Schiffe zu riskieren. Aber jetzt hörte er nur noch die Forderung nach Siegen. Und dann waren da noch die »Höllenmaschinen«. Napier wusste schon vor dem Vorfall mit dem Auge des Konteradmirals von Nobels Minen. Ein in Helsinki wohnhafter Schwede hatte Kontakt mit der britischen Flotte gesucht und das beunruhigende Gerücht bestätigt. Der Schwede verriet, dass die Russen eine Art explosiver Kisten unter Wasser ausgelegt hätten, die bei erstem Kontakt alle angreifenden Schiffe versenken würden. Der Mann schien zu wissen, wovon er sprach, und behauptete sogar, den Mechaniker zu kennen, der die Minen ausgelegt habe.

Seeminen in diesem seichten Gewässer? Da schien eine Annäherung wie der reinste Selbstmord. Drei Tage lang grübelte Napier, und am Ende berichtete er nach Hause, dass ein Angriff auf Kronstadt »völlig unmöglich« sei. Denselben Schluss würde er für die mindestens ebenso gut bepanzerte, auf mehreren Inseln liegende Festung Sveaborg vor Helsinki ziehen. Niedergeschlagen gab er Order, die Flotte solle sich aus dem Finnischen Meerbusen zurückziehen.

Es half nichts, dass es den Alliierten einige Wochen später gelang, Åland einzunehmen. Der großmäulige Charles Napier war gescheitert. Sein letzter wichtiger Auftrag als Admiral endete damit, dass er für das Fiasko verhöhnt nach Großbritannien zurückkehren musste. Sowie er an Land ging, wurde er de facto von seinem Posten abgesetzt.

Der russische Verteidigungsminister hingegen konnte zufrieden direkt an Zar Nikolaus I. vom »Erfolg der Aufgaben, derer Kaufmann Nobel sich angenommen hatte«, berichten.

KAPITEL 2 Auf der Jagd nach einem höheren Sinn

Immanuel Nobel war von seinem jungen Alfred beeindruckt. Der Sohn war erst zwanzig Jahre alt, aber schon erstaunlich kenntnisreich und ehrgeizig. Alfred konnte scheinbar rund um die Uhr arbeiten, wie es sonst kein anderer in der Familie auch nur annähernd vermochte.

Doch nicht einmal an ihm gingen die Kraftanstrengungen des Kriegsfrühjahrs 1854 unbemerkt vorüber. Im Sommer, als der britische Admiral Napier den Anker gelichtet hatte und sie vorübergehend Atem schöpfen konnten, wurde Alfred krank. Das war im Grunde nichts Ungewöhnliches. Seine ganze Jugend lang war er schon kränklich gewesen. Auch sein großer Bruder Ludvig war von schwankender Gesundheit und wurde, sowie der Herbst mit seiner rauen Feuchtigkeit über Sankt Petersburg zog, regelmäßig von hartnäckigem Husten heimgesucht. Doch nun hatte es Alfred schlimmer erwischt. Gegen Ende seines Lebens behauptete er sogar, damals, im Alter von zwanzig Jahren, dem Tode nahe gewesen und ihm nur entkommen zu sein, indem er sich selbst mit »Licht- und Wärmestrahlen« kuriert habe.

Woran genau Alfred Nobel in jenem Sommer litt, ist nirgends präzisiert. Ältere Quellen sagen etwas von Überanstrengung, und aus einem zeitgenössischen Brief kann man herauslesen, dass er oft trübsinnig war. Ungefähr ein Jahr später soll er Probleme mit Verstopfung gehabt und unter ständig wiederkehrenden Schmerzen gelitten haben. Wir wissen, dass ihn sein ganzes Leben lang Magenprobleme verfolgten, und in der Aufzählung seiner frühen Krankheiten ist auch Skorbut erwähnt. Die Brüder Nobel waren ständig krank, und die Liste möglicher Diagnosen nahm kein Ende.