Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

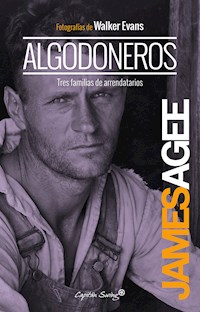

En 1941, James Agee y Walker Evans publicaron Ahora elogiemos a hombres famosos, un documento de 400 páginas sobre tres familias de agricultores arrendatarios en el condado de Hale, Alabama, en plena Gran Depresión. El orígen de ese maravilloso trabajo es un encargo previo para la revista Fortune, que los envió juntos a Alabama en el verano de 1936 para informar de una historia que nunca fue publicada. Algunos han asumido que los editores de Fortune archivaron la historia por el estilo poco convencional que marcó "hombres famosos", y durante años, el original estuvo presuntamente perdido. Cincuenta años después de la muerte de Agee, se descubrió entre sus manuscritos una copia a máquina, con la etiqueta "Algodoneros". Las páginas revelan un informe magistral de 30.000 palabras, que hizo añicos las convenciones periodísticas y literarias. Los críticos lo consideraron el "esfuerzo moral más realista y más importante de nuestra generación". Publicado por primera vez en castellano, y acompañado de fotografías históricas de Walker Evans, es un informe elocuente de tres familias que luchan en tiempos desesperados. De hecho el libelo de Agee sigue siendo pertinente, como una de las exploraciones más honestas que se hayan intentado sobre la pobreza en los Estados Unidos y como un documento periodístico fundacional.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nota del editor

JOHN SUMMERS

A James Agee nunca le faltó reconocimiento como poeta, crítico de cine o dramaturgo. Sin embargo, se esperaba mucho más de él. Nunca pudo sacudirse de encima la sospecha de que el suyo era un talento desperdiciado, ni siquiera antes de que su salud decayera. «No hay mucho que contar —escribiría en una carta el 11 de mayo de 1955—. Siento, en general, como si me estuviera muriendo: un terrible estancamiento, en todos los sentidos, pero sobre todo en lo relativo al trabajo». Cuando sucumbió cinco días después, tenía cuarenta y cinco años. Pasarían tres años más antes de que su novela Una muerte en la familia saliera a la luz y se granjeara su perdurable fama. Había pasado mucho tiempo desde que alguien mencionara su aciago libro sobre granjeros arrendatarios en Alabama, Elogiemos ahora a hombres famosos.

Algodoneros constituyó el primer intento de Agee de narrar la historia de aquel viaje trascendental. El manuscrito, que le fue encargado en el verano de 1936 y que luego aparcaría la revista Fortune —Agee era redactor de plantilla—, permaneció olvidado durante casi veinte años en su casa de Greenwich Village, un desgarrador texto alojado entre una colección de manuscritos jamás leídos. Pero la hija pequeña de Agee heredó tanto la casa como la colección y, finalmente (en 2003, para ser concretos), la rescató del olvido. Dos años después, la James Agee Trust traspasó la colección a la Biblioteca de Colecciones Especiales de la Universidad de Tennessee; allí se catalogaron todos los manuscritos, y entre los papeles se descubrió Algodoneros.

Aunque el manuscrito carecía de fecha, no hay razones de peso que puedan hacer pensar que Agee escribió una versión posterior o que éste no es el manuscrito que sus editores decidieron no publicar. Por lo que sé, no existen otras versiones de Algodoneros en ningún otro archivo, público o privado. Y, por tanto, tampoco es posible conocer con certeza la historia que subyace a los dos apéndices, «Sobre los negros» y «Terratenientes» —ambos ubicados aquí tal y como se hallaron en el manuscrito—. Estas dos notas apuntan, no obstante, a que no era ajeno a «la inmensa brutalidad física y espiritual a las que han estado sometidos y siguen sometidos [los negros]».

Tan pronto como supe de la existencia del manuscrito (en 2010, para ser precisos), hice lo que me pareció lo más decente y pedí permiso a la Agee Trust para publicar una parte en The Baffler. Cerca de una tercera parte de «Algodoneros» vio la luz por primera vez en el número 19, que se publicó en marzo de 2012. Entonces The Baffler y Melville House firmaron un acuerdo para publicar el informe completo, y el resultado es el que ahora tiene ante sí el lector. Es la primera vez que se publica: un acto de amor hacia el autor.

Kelly Burdick, Hugh Davis, Melissa Flashman, Lindsey Gilbert, David Herwaldt, John T. Hill, Eliza LaJoie, Michael Lofaro, Paul Sprecher, Rob Vanderlan y David Whitford han contribuido a sacar adelante esta edición. Las fotografías y los pies de foto que aparecen en este volumen fueron seleccionados del álbum de fotografías de dos volúmenes de Walker Evans, Fotografías de familias arrendatarias algodoneras, propiedad de la Sección de Grabados y Fotografías de la Biblioteca del Congreso.

—John Summers, The Baffler[1]

[1] The Baffler es una revista de arte y crítica fundada en 1988. Tiene su sede en Cambridge, Massachussets, y publica tres números al año (primavera, verano y otoño). (N. de la T.)

Sumario de un poeta

ADAM HASLETT

¿Cómo abordar el sufrimiento y la injusticia? Hay tanto de ambos. Si nos movemos por el mundo con los oídos atentos y los ojos bien abiertos, percibiremos que están presentes por doquier. Parecen inextricables. Necesitamos filtros para evitar que nos abrumen, un sistema jerárquico que relegue la experiencia del dolor de los otros a un nivel de abstracción soportable. Para cuando llegamos a adultos —si es que llegamos a serlo— la adaptación se ha producido sin que apenas nos hayamos dado cuenta. Tenemos amigos y familiares cuyo sufrimiento es ineludible. En las comunidades, físicas y virtuales, en las que vivimos, hay personas cuyos problemas percibimos y discutimos. Y luego está el dolor de los distantes otros, gente que vive en lugares en los que nunca hemos estado, y cuyo sufrimiento nos transmiten los medios de comunicación, si es que se transmite. Cuando nos alcanza, nos invade como una plaga, implicándonos no sabemos muy bien cómo. Y podemos reaccionar de dos formas: o bien intentamos ignorarlo o bien lo tratamos como un «problema», es decir, como una entidad más manejable, en definitiva.

Así y todo, hay visionarios sociales y artistas descorazonados, James Agee entre ellos, que fracasan elegantemente a la hora de llevar a cabo esta adaptación. Su obra, a la manera en que Jesús se abrió paso a través de Marx, insiste en lo atroz que es distinguir entre el sufrimiento de los allegados y el sufrimiento de los extraños. Con tenaz empatía, informan o representan las penurias de los pobres y de los que no tienen voz ni voto. El resultado es una suerte de antropología moralmente indignante. Una etnografía pronunciada desde el púlpito. Lo que viene más o menos a describir Algodoneros. Tres familias de arrendatarios, el informe de James Agee sobre las condiciones laborales de los granjeros blancos pobres del Profundo Sur.

La revista Fortune encargó el informe en el verano de 1936, enviando a Agee y al fotógrafo Walker Evans a Alabama, y luego declinó publicarlo. Los motivos que la llevaron a hacerlo siguen siendo un misterio. No obstante, uno no puede evitar preguntarse cómo un subalterno cualquiera del imperio mediático de Henry Luce, que incluía a las revistas Time y Life además de Fortune, pudo imaginar que algo así pudiera llegar a publicarse.

Agee, nacido en Knoxville en 1909, se incorporó al equipo de Fortune como redactor de plantilla en 1932, recién salido de Harvard, donde había ejecutado una parodia de la pulida pero insustancial y desalentadora concepción del periodismo de Luce en el Harvard Lampoon, a la vez que se ensañaba con «ese pomposo perifollo que es Harvard». Llegó a su oficina de la planta cincuenta del edificio Chrysler con una reputación de poeta. (Permit me Voyage, su primer libro, ganó el premio Yale Series of Younger Poets en 1934). Luce estaba convencido de que se podía enseñar a poetas y a escritores a explayarse sobre temas económicos y confirió a las páginas de Fortune una yuxtaposición cuasi cinemática de texto e imágenes. El editor jefe, Ralph Ingersoll, encargaba al joven poeta extensas y complejas crónicas sobre los intereses culturales de los caciques en plena Depresión.

Agee escribió sobre el sanguinolento deporte de la lucha de gallos («un placer menor y subrepticio de los ricos»), el tedio y la decadencia de la aristocracia romana en la Italia de Mussolini («se celebran fiestas aquí y allá pero en su mayoría no son nada del otro mundo»), el alegre retozar de las carreras de caballos de Saratoga en verano, «La orquídea comercial en Estados Unidos», y demás. Estas crónicas dejan fuera de toda duda que el periodismo económico puede transformarse en un tipo de literatura, o que Agee poseía un agudísimo talento para el periodismo narrativo prácticamente desaparecido en nuestros días. Con su crónica de 1933 sobre la Autoridad del Valle de Tennessee, su primer encargo de peso, cosechó el elogio personal de Luce, quien le dijo que ésta se contaba entre los artículos mejor escritos que Fortune había publicado jamás.

Así y todo, cuando en el verano de 1936 Fortune le encomendó la tarea de viajar a Alabama para indagar en las vidas de los arrendatarios algodoneros para la sección «Vida y Circunstancias» de la revista, Agee aceptó el encargo con no poca aprensión. Convenció a sus editores para que lo emparejaran con Walker Evans, amigo personal suyo que por entonces colaboraba con la Resettlement Administration,[2]pero dudaba de su propia capacidad para llevar a buen puerto el encargo. «El mejor golpe de fortuna que he tenido jamás», escribió en una carta del 18 de junio, dos días antes de que la pareja abandonase Nueva York rumbo a Alabama en su épico viaje en coche hacia el corazón del capitalismo feudal, al estilo sureño. «Siento que esta crónica es una enorme responsabilidad; albergo muchas dudas sobre mi capacidad de sacarla adelante; dudo aún más que Fortune esté dispuesta a emplearla como yo (en teoría) creo que debe utilizarse».

La frustración de Agee con el sello periodístico de Luce no era nueva. «Los sentimientos que me produce van desde una suerte de aprecio exigente y masoquista sin entusiasmo ni fe, hasta náuseas, directamente, ante la visión de este símbolo $ y de este % y de estos tantos más o menos millones», había escrito a un amigo el año antes de la crucial misión en Alabama. «Pero sospecho que a la larga, mi querida fortuna, la culpa es mía: detesto cualquier empleo en esta tierra, en tanto empleo y estorbo y semisuicidio». Un colega comentó habérselo encontrado en una ocasión colgando de la ventana de su oficina.

Agee ya había empezado a sentirse como un extraño y un espía en Fortune, un poeta atrapado en la torre del edificio Chrysler. Esta doble alienación —esta sensación de no sentirse como en casa en la oficina de Nueva York ni, como finalmente resultó, en los austeros campos de algodón de Alabama— infundió al viaje una alta tensión emocional. «El viaje fue durísimo y, desde luego, una de las mejores cosas que me habían sucedido jamás», escribió en septiembre, después de llevar dos meses con y entre las familias. «Escribir sobre lo que allí hallamos es otra cosa. Imposible hacerlo en ningún formato o extensión que pueda servirle a Fortune; y ahora estoy tan anquilosado de intentar hacerlo, que me temo que incluso he perdido la habilidad de hacerlo a mi manera».

Mientras Agee se devanaba los sesos intentando dar con un formato que se ajustase a su punto de vista —uno de sus borradores alcanzaba ochenta páginas—, un nuevo director ejecutivo suprimía la sección «Vida y Circunstancias» de la revista. Al final, la revista tuvo sobre la mesa durante un año la crónica de 30.000 palabras que Agee acabó entregando, luego la relegó a un cajón para siempre. El porqué es algo que nadie sabe a ciencia cierta: no hay correspondencia de su editor al respecto, ni pruebas determinantes de que Agee se negara a cooperar, nada tan claro y patente por parte de ninguno de ellos. La política, qué duda cabe, jugó un papel. Quién sabe cuántas crónicas subversivas sobre la Gran Depresión fueron desechadas o ni siquiera tomadas en consideración por mor de las prerrogativas económicas en el ámbito de la prensa seria. Lo que sí sabemos es que las numerosas y sutiles adaptaciones que, con anterioridad y posteriormente, hicieron posible que Agee escribiera para la revista fallaron en este caso, y lo hicieron estrepitosamente.[3]

El verano siguiente, Agee alquiló una casa en Frenchtown, Nueva Jersey, y resumió su descontento en una postura de la que nunca claudicó: «En esencia, soy un anarquista», escribió. En la introducción al libro que escribió finalmente, Elogiemos ahora a hombres famosos, expresaría todo su desprecio hacia los radicales, los artistas y los reformistas vanguardistas que rondaban el asunto de la aparcería algodonera, y se ensañaba con el periodismo del estilo de Luce, en particular. «La sangre y el semen del periodismo son, en sí mismos, una forma de mentira clara y efectiva —escribió—. Quítese esa forma de mentira y ya no queda periodismo». Elogiemos ahora a hombres famosos vendió seiscientos ejemplares en el primer año de su publicación, unos pocos miles más después, y quedó descatalogada. Habría que aguardar hasta 1960, cinco años después de la muerte de Agee, para que fuese reeditada y reconocida como un clásico de la literatura estadounidense. Y sólo ahora, setenta años después de que la escribiese, podemos acceder a la crónica que entregó.

Algodoneros. Tres familias de arrendatarios, publicada aquí por primera vez, es mucho más que el texto fuente de Elogiemos ahora a hombres famosos. A primera vista es fácil caer en la tentación de considerar lo que sigue de esta forma porque buena parte de las descripciones y parte del esquema de la crónica están reflejados en el libro. Pero las dos obras son muy diferentes. Elogiemos ahora a hombres famosos es una sinfonía prosaica sui generis sobre los grandes temas de la pobreza, la vida rural y la existencia humana. Algodoneros. Tres familias de arrendatarios es el sumario de un poeta para la actuación contra las injusticias económicas y sociales. La primera, como nos dice el propio Agee, está escrita para ser cantada; la segunda, para predicarse.

Y el mensaje es perturbador: «Una civilización que por la razón que sea pone una vida humana en desventaja; o una civilización cuya existencia radica en poner vidas humanas en desventaja, no merece llamarse así ni seguir existiendo». Aquellos que están dispuestos a beneficiarse de la desventaja de otros son «seres humanos sólo por definición, y tienen mucho más en común con el chinche, la tenia, el cáncer y los carroñeros del hondo mar». El propósito de Agee es provocar la indignación del lector al describir con meticuloso detalle las desventajas particulares de los granjeros arrendatarios. Arranca con sus aprietos económicos: están atados a su tierra mediante un sistema de crédito que hace que sea más que imposible saldar la deuda que no cesan de acumular con sus terratenientes por el alquiler, el fertilizante, las semillas y el efectivo necesario para alimentarse y vestirse. Si hace mal tiempo, el trabajo de un año puede dejarles con un saldo deudor más elevado que con el que empezaron.

Agee disecciona estos acuerdos a través de varios prismas: comida, cobijo, ropa, trabajo, ocio, educación y una típica excursión de sábado a la población más próxima. En la época en la que viajó con Agee a Alabama, Walker Evans trabajaba para la Resettlement Administration, cuyo director, Roy Stryker, había dicho que una de las finalidades de su oficina era «presentar Estados Unidos a los estadounidenses». Y este es el enfoque documental que toma la crónica, presentar a los suscriptores de Fortune a las familias Burroughs, Tingle y Fields, igual que les presentarían un país cuya existencia desconocieran.

Muchos de los detalles del día a día de estas familias se presentan en oraciones llanas y explicativas. Sin embargo, son pocas las páginas en las que el estilo no se vuelve más elevado y poético en algún punto. En una tarde de verano, una mujer descansa junto a su bebé, que duerme en el suelo «bajo una tela de saco asediada de moscas, y sus hijos se entreveran azarosamente en escenas que van desde un silencio impuesto por el calor arrobador al ejercicio de una crueldad rampante entre ellos o con los animales». Las familias viajan a Moundville el sábado, «succionados de las aletargadas y onerosas profundidades del campo, a lo largo del marchito trazado de sus rojos caminos y a lo largo de la escoria azul de las carreteras trilladas por los coches, en mulo, en carretas tiradas por mulos y a pie, en piña, cada familia, como limaduras delicadamente alineadas por un imán oculto». Tal y como lo hacían las fotografías de Evans, las palabras de Agee convierten en épico lo cotidiano. El leve azote de los ritmos y de las repeticiones, los movimientos aparentemente inmemoriales, y hasta involutarios (limaduras hacia un imán), proporcionan el trasfondo musical a ese tema explícito que consiste en personas atrapadas en un bucle de trabajo y deuda sobre el que poseen escaso o nulo poder.

Pero ¿por qué habríamos de dedicar nuestro tiempo a leer, setenta años después, un artículo periodístico rechazado acerca de un mundo desaparecido? Los acuerdos agrícolas que describe ya no existen; la pobreza material y la malnutrición extremas que documenta ya no son condiciones extendidas en el Sur estadounidense; y los patrones de vida social que reproduce son cosa del pasado.

Una respuesta radica en el ejemplo que establece para el alcance y tenor de la investigación periodística. Lo que sigue es un ataque sin ambages contra un sistema de clases retrógrado, un ataque firmemente fundado en las vivencias particulares de quienes se encuentran en el escalón más bajo del sistema. Así y todo, no se trata de un artículo sensacionalista denunciando trapos sucios. Aquí no hay un escándalo o perfidia concretos personificados en un malvado terrateniente. En la introducción, Agee deja bien claro (en parte para amoldarse a la serie de Fortune para la que se encargó la crónica) que las familias que describe no son los casos peores, pero sí son representativos; los peores casos, dice, distraerían la atención con su voyeurismo. Las impresiones fuertes aturden la mente y, al hacerlo, pueden a menudo generar lasitud. Miramos presos de horror y luego nos damos la vuelta en lo que viene a convertirse en una suerte de entretenimiento sentimental. La forma de evadir esta trampa es vincular las vidas descritas con el sistema que establece sus condiciones de vida. Proporcionar un análisis de las políticas que esté fírmemente fundado en los resultados reales de esas políticas. Esto requiere algo más que «ponerlo en contexto», como dice la panacea del periodismo. Exige combinar inteligencia política con inteligencia literaria, es decir, la percepción del carácter humano y de sus hábitos naturales.

Dice Agee:

La estructura del Sur es económica en esencia, cómo no: fría e inevitable como las leyes de la química. Pero no es así como se hace funcionar a la máquina. La máquina se hace funcionar a base de intuición, y las estructuras de intuición son delicadas y sutiles como sólo pueden serlo en una sociedad anclada sobre dos pilares: una vertiginosa combinación de feudalismo y de capitalismo en sus últimas etapas.

Sí, existe un sistema, y puede esbozarse en abstracto, pero para comprender el cómo y el porqué de su persistencia uno debe comprender las «estructuras de intuición», los modos de ser a diario, los temores y las aspiraciones que hacen posible su continuidad, que permiten que la deshumanización sea percibida como una ley natural. El capitalismo de pacotilla de los terratenientes se sustenta en parte en los vestigios de la deferencia feudal que muestran los granjeros atados a sus tierras. Esta incómoda relación es posible gracias a que ambas partes comparten su intuición sobre la supremacía blanca. Es posible que los granjeros pobres que retrata Agee sean pobres, pero siempre habrá granjeros negros más pobres y que recibirán un trato aun más abyecto que ellos. Es parte de la estructura de sentimientos que contribuye a mantener la jerarquía económica en su sitio.

Algodoneros nos apremia a hacernos dos preguntas: ¿cuáles son, en concreto, los mecanismos económicos que nos imponen nuestras propias jerarquías de clase?; y ¿cuáles son las «estructuras de intuición» que sirven como aglutinante social del sistema? Dar respuesta a estas preguntas es tarea del periodismo comprometido: es su deber relatarnos la crónica de nuestro colapso económico y del dolor que éste sigue causando. A grandes rasgos, no es difícil de apreciar. Los salarios reales de la clase trabajadora llevan cuarenta años en caída. La mejora de la «eficiencia» y el aumento de la «productividad laboral» que tanto celebran los economistas se han convertido en un mecanismo de transferencia desde la clase pobre y la clase media a los dueños del capital. Los asalariados trabajan más a cambio de menos; los inversores cosechan los beneficios.

La competitividad global juega una parte en esta ecuación en tanto lastre, se diría que permanente, que impide a los trabajadores exigir salarios más elevados. También pone de relieve la necesidad de que los periodistas denuncien las formas de servidumbre por contrato y la «vertiginosa combinación de feudalismo y de capitalismo en sus últimas etapas» que siguen plenamente vigentes, desde las fábricas chinas a los talleres clandestinos indios o a los campos de trabajo en Abu Dabi, y que están relacionadas más íntimamente que nunca con las abismales diferencias en el ámbito de nuestra propia riqueza y bienestar.

No hace falta ser un experto para percibir de qué forma nuestro propio sistema crediticio, administrado ya no por terratenientes de pacotilla sino por bancos, agencias de calificación de riesgos y compañías de gestión de cobros, ha establecido una impersonal variante financiero-capitalista de la trampa de endeudamiento que Agee describió hace setenta y siete años. En lo que algunos economistas han venido a calificar irónicamente como «keynesianismo privatizado», Estados Unidos, después de treinta años de liberalización de las instituciones financieras, ha propiciado una burbuja crediticia, aumentando la demanda de consumo mediante el fomento de altos niveles de endeudamiento personal. Los estados revocaron las leyes de usura limitando los tipos de interés de las tarjetas de crédito, y cuando esta medida contribuyó a elevar dramáticamente los casos de bancarrota personal, el Congreso intervino para dificultar la elusión de pago de deudas contraídas con tarjeta de crédito en los juicios por bancarrota. Los trabajadores pagan los intereses generados por su deuda con salarios congelados, transfiriendo más dinero aún desde las clases pobres y trabajadoras a los ricos. Las personas de la clase obrera que consiguen acceder a la universidad culminan los estudios con unos niveles de endeudamiento exagerados (aunque parezca mentira, el total de la deuda contraída por los estudiantes en Estados Unidos sobrepasa ya el total de la deuda contraída con tarjetas de crédito), para luego enfrentarse al peor mercado laboral desde hace generaciones. En Estados Unidos es más difícil salir de la pobreza y ascender en la escala social que en buena parte de los países de Europa Occidental, incluidos Gran Bretaña y Francia, donde la rigidez de la jerarquización social parece mucho más evidente.

Si este es el sistema, ¿cuál es entonces el aglutinante social que lo sostiene? Esto, de nuevo, requiere la descripción desmenuzada de cada vida real, pero podríamos empezar con una identificación masiva con los ricos y famosos. La nuestra es desde hace mucho tiempo una cultura de la lotería, en la que —todos— somos protorricos. Los medios de información corporativos nos alimentan con una dieta constante de historias en las que se narra el extraordinario ascenso de gente corriente a una vida desahogada y lujosa. Durante una generación, la imagen del multimillonario se ha correspondido más con la de un solitario creador de software que empezó su negocio en un garaje, que con la del presidente de una compañía de fideicomiso en Nueva York que se dedicaba a comprar y vender dinero únicamente.

Resulta interesante y esperanzador constatar que esta imagen ha empezado a cambiar. La crisis de 2008 y las protestas que siguieron algo hicieron por nosotros, y es que desde entonces es inevitable que la prensa no centre su atención en la clase poderosa: en cómo la riqueza en Estados Unidos aporta privilegios, los cuales a su vez generan más riqueza y mayores privilegios, y no mediante el trabajo o la inteligencia sino sólo por el mero hecho de encontrarse en la cúspide. Esto siempre ha sido así, claro está; lo que ocurre es que había permanecido oculto a la vista durante muchísimo tiempo.

Mientras la gente de la clase inferior y de la menguante clase media de la escala salarial continúe imaginándose como un futuro miembro de la élite dirigente, la política de clases no tendrá ninguna posibilidad. El «marketing aspiracional» nubla nuestras mentes y oculta la realidad. Pero quizá ahora sean cada vez más las personas antiguamente leales al sistema que empiezan a entender lo rígido que es. Una descripción detallada y en profundidad de las circunstancias en las que vive la gente en la actualidad al modo de la crónica que Agee redactara sobre Alabama, y aplicada al momento actual, contribuiría sin duda a disipar parte de esa niebla y nos haría abandonar esa falsa fantasía de que todos podemos conseguir o ganar sumas propias de la lotería. El objetivo de un periodismo con esta clase de remordimiento de conciencia no tiene que ser el de minar las aspiraciones de nadie, sino el de comprender cómo funciona el mundo. Siempre habrá excepciones a la regla. Pero si no entendemos las reglas, resulta imposible cambiarlas. Y con ello me refiero tanto a las crueldades del capitalismo como a los sentimientos que lo disfrazan de sentido común.

[2] En el marco de la política del New Deal, la Oficina de Reasentamiento se instituyó con la intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales, expulsados del campo por la crisis económica, creando complejos residenciales próximos a grandes núcleos urbanos que sirviesen de filtro e interceptación de las migraciones rurales a las ciudades. (N. de la T.)

[3] El mejor y más detallado y equilibrado análisis de esta historia lo ofrece Robert Vanderlan en su Intellectuals Incorporated: Politics, Art, and Ideas Inside Henry Luce’s Media Empire (University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2010).