18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, richtet Richard J. King seinen Blick auf eine Reihe eigenwilliger Persönlichkeiten. Sie wagten es, ganz auf sich gestellt und in oft winzigen Schiffen die Weltmeere zu bezwingen, befreundeten sich mit Vögeln, gaben ihrer Ausrüstung Namen, überschritten geografische, körperliche und mentale Grenzen und verschwanden nicht selten für immer. King spannt einen Bogen von Joshua Slocum, der ab 1895 als erster bekannter Alleinsegler mit einfachsten Mitteln die Welt umrundete, über Sharon Sites Adams, die in den 1960ern, kurz nachdem sie ihren Fuß erstmals auf ein Segelboot gesetzt hatte, nur in Begleitung ihrer Schildkröte den Pazifik überquerte. Und nicht zuletzt zum packenden Bericht seiner eigenen Überquerung des Atlantiks, die beinahe ein fatales Ende genommen hätte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

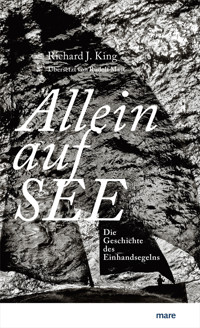

Richard J. King

Allein auf SEE

Die Geschichte des Einhandsegelns

Aus dem amerikanischen Englisch von Rudolf Mast

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Sailing Alone: A History bei Allen Lane, einem Imprint von Penguin Press, Penguin Random House, London.

Copyright © Richard J. King, 2023

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

© 2025 by mareverlag, Hamburg

Lektorat Lisa Fabian, Lektorat Papierflieger

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag

Coverabbildung © Carlo Borlenghi

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-850-2

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-695-9

www.mare.de

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Vorwort

1. Ann Davison und der Sinn des Lebens

2. Seevögel

3. Shackford, »Rob Roy« und »Centennial« als Wegbereiter

4. Wind, Schiffe, Schlaf, Motoren, Wind

5. Der erste Einhand-Weltumsegler: Joshua Slocum

6. Haie

7. Lustsegeln mit Harry Pidgeon

8. Meeresschildkröten, Fische, Kalmare

9. Florentino Das: aus familiären Gründen

10. Tierische Begleiter

11. Kenichi Horie gegen den Nordpazifik

12. Übersinnliche Wahrnehmung

13. Sharon Sites Adams und das Recht, allein einen Ozean zu überqueren

14. Selbststeuerung

15. Bernard Moitessier und der Ozean der spirituellen Einsamkeit

16. Offenes Meer, Einsamkeit und der Wunsch zu sterben

17. Ingeborg von Heister und Wilfried Erdmann: Salzwasser bedeutet Freiheit

18. Tevake und die Reise ohne Wiederkehr

19. Beseelte Objekte

20. Ein Schwarzer auf See: Teddy Seymour und seine Love Song

21. Delfine, Wale

22. Bill Pinkney und Neal Petersen: für die Kinder

23. Schiffe zum Zweiten: Rettung

24. Eine Frage der Jugend: Laura Dekker, Jessica Watson und Abby Sunderland

25. Stürme, Wellen

26. Die ökologische Erleuchtung der Ellen MacArthur

27. Der Einhandsegler überlebt und sucht nach Sinn

Dank

Chronik

Quellen

Bibliografie

Bildnachweise

Anmerkungen

Über das Buch

Für Hoss, Lenny und Munro

Und wo wir allein zu sein glaubten, werden wir mit der ganzen Welt zusammen sein.

Joseph Campbell, Die Kraft der Mythen

Vorwort

Meine eigene Alleinfahrt über den Atlantik war kein Glanzstück der Seemannschaft. Das ist keine falsche Bescheidenheit. Ich bin einigermaßen stolz auf die Reise, zumindest was meine Ausdauer, meinen Willen und meine Entschlossenheit betrifft, das Abenteuer Wirklichkeit werden zu lassen, aber die Fahrt über den Atlantik hat deutlich länger gedauert als geplant. Ich bin nicht effizient gesegelt, und dass es mir an einigen Fähigkeiten fehlt, ist in beschämender Weise deutlich geworden. Als ich vor Cascais stand, funktionierte mein Motor nicht. Für die Navigation war ich auf eine Karte angewiesen, die ich aus einem Revierführer für die portugiesische Küste herausgerissen hatte, denn ich hatte nicht damit gerechnet, je so weit in den Süden zu kommen. An diesem letzten Morgen auf See, dem eine der härtesten Nächte der Reise vorangegangen war, erkannte ich Berggipfel über dem Nebel. In meiner Hochstimmung brüllte ich den Delfinen, die übers Wasser glitten, und den braunen Seevögeln in meinem Heckwasser zu. Noch als ich an einer verwirrenden Abfolge gelber Tonnen vorbeifuhr und mir ausmalte, wie ich mich in einem Fischernetz verfing oder in ein militärisches Sperrgebiet eindrang, war mir klar, dass es geschafft war: Ich hatte allein den Atlantischen Ozean überquert. Ohne funktionierenden Motor musste ich allerdings bis zum Hafen kreuzen, wo zwei Männer, die mir in einem Schlauchboot entgegenkamen, meine wenigen spanischen Wörter (Portugiesisch beherrsche ich gar nicht) über sich ergehen ließen, ehe sie mich in das Hafenbecken und zu einem Liegeplatz am Kai schleppten, wo ich nach fünf Wochen allein auf See wieder Land erreichte. Ich war körperlich entkräftet, emotional erschöpft und von der Erfahrung wie berauscht. Ich redete mir ein, dass ich nach Hause und zu meiner Arbeit musste. Probleme, auf den Ozean zurückzukehren, hatte ich nicht, nicht einmal im ersten Jahr nach der Reise, aber ich habe seither immer größere Schiffe gewählt. Und allein gesegelt bin ich nie wieder. Mein Boot habe ich verkauft.

Heute, mehr als fünfzehn Jahre später, gleich ob an Land oder auf dem Wasser, gibt es einen bestimmten Ton oder eine Lautstärke, einen besonderen Klang eines wütenden, zupackenden, heulenden, gnadenlosen Windes, der durch das Rigg eines Schiffes, durch Bäume oder die Fensterläden meines Hauses streicht, der mich an Bord meines 8,7 Meter kleinen Bootes und auf den Nordatlantik zurückversetzt. Wenn ich diese Art von Wind höre, dann schaue ich wieder durch das Bullauge der Fox. Dann spüre ich wieder diese Beklemmung. Gehe in Gedanken Optionen durch: Was tun, wenn x bricht oder y passiert? Ich erinnere mich an die kleine schwarze Sturmschwalbe, die über meinem Kielwasser seitlich abdrehte. Ob sie sich in ihrem Element fühlte oder wie ich das innere Gleichgewicht verloren hatte – ich wusste es nicht zu sagen. Bis die Angst sich legt, die dieses bestimmte Geräusch des Windes in mir auslöst, vergehen Stunden. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, auch mit meiner Familie nicht.

Anders gesagt: Dieses Buch ist nicht die Geschichte der Leistung eines Einzelnen, aber auch keine Zusammenstellung von Rekorden oder ein Handbuch für Leute, die selbst erwägen, allein zu segeln. Es befasst sich zum einen mit der Frage nach dem Warum. Ich wollte herausfinden, warum sich Menschen auf ein kleines Boot und das offene Meer begeben haben. Für uns Bewohnerinnen und Bewohner der sogenannten Ersten Welt begann das Hochsee-Einhandsegeln im späten 19. Jahrhundert. Die Motive der Einzelnen wie der Gesellschaft, allein einen Ozean zu überqueren, haben sich im Laufe der Zeit geändert, denn Einhandsegler reagieren auf soziale, politische und ökologische Veränderungen. Die Geschichte der Gründe, warum Menschen etwas Derartiges tun, lässt sich am ehesten anhand jener beeindruckenden und erstaunlich unterschiedlichen Charaktere erzählen, deren Biografie die grundsätzliche Frage aufwirft, warum man sich auf ein wie auch immer geartetes Abenteuer einlässt, aber auch anhand von Fragen nach ihrem Vermächtnis, nach dem, was wir unter Individualismus verstehen, und schließlich danach, warum man sich für die Einsamkeit entscheidet.

Zum anderen geht dieses Buch der Frage nach, was diese Menschen erlebt und gesehen haben. Ich wollte herausfinden, was andere Einhandsegler dort draußen in ihren kleinen und langsamen Booten beobachtet haben, während sie auf Meereshöhe ihren Kurs über den Ozean verfolgt haben. Auch wenn ihre Berichte zwangsläufig anekdotisch geraten und sie nicht immer vertrauenswürdige Zeugen sind, haben uns Einhandsegler doch wichtige Einblicke in die Veränderungen der Weltmeere gegeben, die das am schwersten zugängliche, am wenigsten bekannte und doch einflussreichste Ökosystem auf unserem Planeten bilden. Einhandsegler haben uns Momentaufnahmen von bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten geliefert, etwa aus dem Schatten eines blauen Eisbergs oder während der Querung eines Korallenriffs oder beim nächtlichen Blick über die Reling auf ein von Biolumineszenz milchig weißes Meer. Von Einhandseglern stammen auch Berichte über Schulen von Flugkalmaren, durch die sie fuhren, über Scharen von Tausenden Sturmtauchern, die sie beobachteten, oder über das Erlebnis, wenn sich ein Weißer Hai den Rücken am Rumpf des Bootes scheuert. Was Einhandsegler gesehen und empfunden, gehört, gerochen und gefühlt und was sie schließlich nach ihrer Rückkehr aufzuschreiben beschlossen haben, ist von den Motiven, mit denen sie aufgebrochen waren, und den Büchern abhängig, die sie vor der Reise gelesen haben. Ihre Beobachtungen – gleich ob von Seevögeln, Haien, Fischen, Schildkröten oder Walen – haben im Gegenzug das Bild geprägt, das wir uns von diesen Tieren und, allgemeiner gesprochen, wohl auch vom Ozean selbst machen. Zuletzt haben sich Errungenschaften wie Schiffsmotoren, Selbststeuerung, Fotografie und GPS auf diese Beobachtungen ausgewirkt. Einhandsegler schlagen die Pflöcke für jene wachsende Bewegung ein, die sich dem Schutz der Meere widmet. Das gilt selbst dann, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass sich unsereins Umweltschutzgedanken deutlich später verschrieben hat, als man vermuten würde.

Zum Dritten will ich in der Behandlung der beiden großen Themen dieses Buches – der Frage nach dem Warum und der nach dem Was – auch über meine eigene, ziemlich unbedeutende Reise berichten, was mich sowohl körperlich als auch chronologisch und sinnbildlich zu jenem Augenblick zurückbringt, in dem ich aus meiner Koje gerollt und ins Cockpit gekrochen bin, um dort den größten Schreck meines Lebens zu bekommen. Ich werde versuchen, wahrheitsgemäß zu schildern, was an jenem windigen und wolkenverhangenen Nachmittag im Portugalstrom, der nördlichen Verlängerung des Kanarenstroms, gegen sechzehn Uhr Ortszeit tatsächlich passiert ist, als ich unvermittelt auf die dröhnende rote Wand über mir starrte.

1. Ann Davison und der Sinn des Lebens

Ann Davison war Pilotin, hatte kleine Flugzeuge geflogen und auf einer kleinen Insel in einem See gelebt. Dann kaufte sie gemeinsam mit ihrem Mann Frank ein altes Boot, mit dem sie um die Welt reisen wollten. Nachdem sie es zwei Jahre lang zwar mit großem Einsatz, aber bei Weitem nicht vollständig restauriert hatten, verließen sie im Mai 1949 mit dem Boot ihre Heimat England, um so ihren Gläubigern zu entkommen. Es folgte ein zwei Wochen währender Albtraum mit schlaflosen Tagen und Nächten, Motorpannen, ungünstigem Wind und fehlerhafter Navigation. Das Boot strandete auf den Felsen von Portland Bill, einer Landzunge im Englischen Kanal, an der tückische Strömungen herrschen. Ann und ihr Mann mussten es mitten in der Nacht verlassen und versuchen, sich an Land zu retten. Die Tide zog sie jedoch aufs Meer hinaus, und um sich in der tosenden See zu verständigen, mussten sie sich anbrüllen. Ihr Rettungsfloß – ein offenes Carley-Schlauchboot, dessen Außenhaut aus Segeltuch bestand und von Leinen zusammengehaltenwurde–schlugmehrfachum. Diebeidenüberstanden die Nacht und den nächsten Morgen. Dann legten die Wellen an Höhe noch zu und trugen sie weiter aufs Meer hinaus. Kälte und eine besonders starke Welle setzten Frank so sehr zu, dass er ertrank. Ann trieb benommen weiter, bis schließlich die kenternde Tide und eine Winddrehung ihr Gelegenheit gaben, das Rettungsfloß mit einem provisorischen Paddel so nah ans Land zu bringen, dass sie den Rest schwimmen und sich in Sicherheit bringen konnte. Sie schaffte es, auf die Felsen zu klettern, wo sie Hilfe fand. Allen Schrecken und aller Erschöpfung zum Trotz war ihr noch in diesem Moment klar, dass sie wieder hinaus aufs Meer musste. Ihre Beziehung zur Hochsee, so schrieb sie, konnte und durfte so nicht enden.

Einige Jahre später kaufte Davison ein hölzernes Segelboot, das – war es Zufall oder Schicksal? – den Namen Felicity Ann trug. Sie wollte die erste Frau werden, die den Versuch wagt, allein über einen der großen Ozeane zu segeln. Frank hatte auf dem Sankt-Lorenz-Golf Erfahrungen als Einhandsegler gesammelt, aber das war, bevor Ann ihn kennengelernt hatte. Ann verfolgte mit ihrem Plan weder das Ziel, ihn zu übertrumpfen, noch wollte sie damit irgendetwas beweisen oder ein wie auch immer geartetes Zeichen setzen. Sie wollte nichts Geringeres, als ihrem Leben einen neuen Sinn verleihen.

Immerhin muss sie eine gewisse Ausstrahlung gehabt haben, denn bei ihrem Versuch, die Felicity Ann zu erwerben und auszurüsten, wurde ihr vielfältige und enthusiastische Hilfe zuteil. Sie trieb ihr Vorhaben zielstrebig über mehrere Monate voran, bis sie mit 38 Jahren am 18. Mai 1952 den Hafen von Plymouth verließ, drei Jahre und einen Tag nachdem sie gemeinsam mit Frank aufgebrochen war.

Im Trubel der Abfahrt kollidierte sie um ein Haar mit einem der Begleitboote, aber schließlich blieb der Konvoi aus Presseleuten und Freunden zurück. Die Sonne ging unter. Ann versuchte, sich zu entspannen, und hielt Ausschau nach anderen Schiffen. Im Cockpit sitzend, suchte sie nach einer bequemen Stellung beim Steuern. Zum zweiten Mal ging ihre Fahrt Richtung Westen, und sie befand sich in denselben Gewässern, auf denen sie mit dem Rettungsfloß getrieben war, dieses Mal jedoch allein, auf einem eigenen Boot und mit dem festen Vorsatz, auf direktem Wege zur Insel Madeira zu segeln, eine Fahrt von etwa 1200 Seemeilen. (In Seemeilen werde ich alle Entfernungen auf See angeben, wobei eine Seemeile 1,852 Kilometer entspricht.)

Ann Davison verlässt mit der Felicity Ann den Hafen von Plymouth, 1952

Davison war sich schmerzlich bewusst, dass sie so gut wie nichts über den Motor wusste, der an Bord war, und noch weniger über das Segeln. Sie hatte eine kurze Einführung in die astronomische Navigation erhalten, die sie nach eigener Aussage ziemlich verwirrt hatte, aber da sie zu Selbstironie neigte, muss man ihr das nicht glauben. Aus ihrer Erfahrung als Pilotin kleiner Flugzeuge war sie mit dem Lesen von Karten (auch von Seekarten für die Navigation), mit Kompasspeilung und Koppelnavigation (bei der mittels Bootsgeschwindigkeit und Kurs der Standort bestimmt wird) vertraut. Sie hatte ein Radio an Bord, konnte also BBC hören und anhand der Zeitzeichen die Borduhr stellen. Selbst Kontakt mit anderen aufnehmen konnte sie hingegen nicht, auch nicht zu Schiffen, die sich in der Nähe befanden. Funkgeräte mit bidirektionaler Übertragung, Radargeräte, auf denen Schiffe und der Verlauf der Küste erkennbar werden, sowie Echolote zur Tiefenmessung steckten noch in den Kinderschuhen und standen den wenigsten Seglern zur Verfügung. Vor allem aber hatte Davison weder eine elektrische noch eine mechanische Vorrichtung an Bord, mit der die Felicity Ann sich hätte selbst steuern können. Stunde um Stunde und Tag um Tag saß sie an der Pinne. Wenn die Bedingungen es zuließen, konnte sie die Pinne fixieren oder mithilfe von Abspannleinen mit der Segelstellung kombinieren und das Boot für eine kurze Zeit sich selbst überlassen. Meistens aber musste sie, um in Ruhe essen oder schlafen zu können, beidrehen, die Segel also so einstellen, dass das Boot stabil im Wasser lag, ohne Fahrt voraus zu machen. Oder sie barg die Segel. So oder so kam sie in dieser Zeit ihrem Ziel nicht näher, wenn sie sich nicht gar von ihm entfernte.

Da die Felicity Ann ein Holzboot war, nahm sie zumindest zu Beginn einer Reise immer etwas Wasser, selbst wenn die Planken bereits gequollen waren. Nun passte sich das Holz an die Bewegungen auf dem offenen Meer an. Am fünften Tag ihrer Reise waren die Bilgepumpen verstopft, weil sie Sägemehl und andere Rückstände der Arbeiten auf der Werft aufgenommen hatten. Ann fühlte sich nicht in der Lage, die Pumpen wieder gängig zu machen. Sie war »zu stumpf vor lauter Müdigkeit«, wie sie selbst es nannte.1 Weil ihr Boot tief im Wasser lag, ließ sie sich von französischen Fischern in den Hafen von Douarnenez an der Atlantikküste der Bretagne schleppen. Anschließend setzte sie die Reise auf ungeplante Weise fort: Sie hangelte sich an der Küste entlang, zunächst bis Vigo, dann nach Gibraltar und schließlich bis nach Casablanca. Diese Taktik erwies sich als goldrichtig, denn sie ermöglichte es Davison, unterwegs Erfahrungen zu sammeln, herauszufinden, welche Vorräte sie benötigte und welche nicht, und Fehler zu machen, die ihr auf dem offenen Meer nicht hätten passieren dürfen.

Vor den Küsten Spaniens und Portugals mussten sich die Felicity Ann und ihre Skipperin von den Routen der Großschifffahrt fernhalten, die in die vielen Häfen führten, und vor dem Portugalstrom in Acht nehmen. Im dichten Nebel vor Finisterre schlug Davison notgedrungen auf eine Bratpfanne ein, weil sie vergessen hatte, ein Nebelhorn mitzunehmen. Auf dem Weg nach Gibraltar wurde sie mitten in der Nacht um ein Haar von einem Handelsschiff gerammt.

»Die Seen waren wild«, schrieb sie über sich und ihr Boot, »und wir lagen ohne einen Fetzen Segel beigedreht, als plötzlich ein Dampfer auf dem Kamm einer Woge auftauchte. Ein Dreieck aus Lichtern, dem roten Backbordlicht, dem grünen Steuerbordlicht und dem weißen Dampferlicht, kam direkt auf uns zu.«2

Davison blieb keine Zeit, ein Segel zu setzen und das Weite zu suchen. Also ging sie unter Deck, um den Motor zu starten. Solche eingebauten Schiffsmotoren für kleine Boote gab es bereits einige Jahrzehnte, aber der fünf Pferdestärken leistende Diesel musste noch von Hand gestartet werden. Davison kniete sich vor den Motor und drehte – »von meiner Angst beflügelt« – an der Kurbel, bis der Motor zum Leben erwachte.3 Dann kehrte sie ins Cockpit zurück und legte den Gang ein. Der Propeller begann sich zu drehen. Im letzten Moment gelang es ihr, dem Frachter auszuweichen. Der hatte sie vermutlich nicht einmal wahrgenommen.

»Nach diesem Ereignis gab es für mich keinen Schlaf mehr«, so Davison.4

Ann Davisons Bericht über ihre Atlantiküberquerung trägt den Titel … und mein Schiff ist so klein und gehört nach meinem Dafürhalten zu den kunstreichsten, sorgfältigsten, unterhaltsamsten und poetischsten Büchern, die je ein Einhandsegler nach der Rückkehr verfasst hat.

Diese Art von Literatur reicht zurück bis zum Freibeuter und Entdecker William Dampier und dessen Buch Neue Reise um die Welt von 1697. In der ersten Person erzählt, sind solche Geschichten über Seereisen bis heute meist ein krudes Durcheinander aus Seglerlatein und Navigation sowie Ausflügen in Anthropologie, Biologie und Geschichte, das zwischen Wunsch und Wirklichkeit kaum unterscheidet. Die Verfasser solcher Geschichten, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, legen meist einigen Wert darauf, dem Publikum zu erklären, wie viel kreative Anstrengung in das Buch eingeflossen ist; gleichzeitig erklären sie nicht ohne Stolz, dass ihnen jede künstlerische Ader abgeht, um das Erlebte zu beschreiben, wenn sie sich später hinsetzen und ihre Erlebnisse mit klammen Händen zu Papier bringen – nicht ohne den Eindruck zu erwecken, dass die Segeljacke, die hinter ihnen am Haken hängt, noch von Salzwasser trieft.

Zu segeln war früher und ist heute zu nicht geringen Teilen ein literarisches Unterfangen. Segler neigen dazu, viel zu lesen, sei es, um aus Fachbüchern Informationen zu beziehen, sei es, um sich mit Romanen die Zeit zu vertreiben. Und sie führen mindestens täglich, meist aber stündlich ein Logbuch, in das sie Wetterbeobachtungen und navigatorische Angaben eintragen. Oft führen sie zusätzlich auch ein persönliches Tagebuch und schreiben und empfangen Briefe (heute meist in Form von E-Mails oder Textnachrichten). Wenn diese Segler, die zugleich Autoren sind, an Land zurückkehren und, einer Tradition folgend, ihre Geschichte aufschreiben, greifen sie dafür regelmäßig auf Einträge im Log- und Tagebuch, auf E-Mails und Blogs und auf die Lektüre an Bord zurück. Manche gehen dabei so weit wie Sir Francis Chichester in den 1960er-Jahren, der sich als Einhandsegler wie ein einsamer Korrespondent empfunden hat. In seinen Büchern finden sich lange Passagen aus seinem Logbuch, die das jeweilige Abenteuer, das er beschreibt, anschaulich machen sollen. Waren die ersten Bücher noch in der Vergangenheitsform geschrieben, so wechselte er irgendwann die Zeitform und verfasste Sätze wie »An dieser Stelle soll mein Logbuch weitererzählen«. Die letzten Worte seines Buches Held der sieben Meere von 1967 bilanzieren den literarischen Ertrag der Reise: »Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich während dieser Zeit in acht Logbüchern mehr als 400000 Worte niedergeschrieben habe.«5

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Untersuchung des Lebens auf Sportbooten, vor allem das der Einhandsegler, in gleichem Maße eine literarische, eine historische und eine soziologische Analyse ist.

Schreibende Segler sind von jenen ihrer Vorgänger inspiriert, die ihre Geschichten veröffentlichen konnten, und diejenigen, die sich allein auf den Weg machen, genießen den Vorteil, dass es, wenn sie nach ihrer Rückkehr berichten, niemanden gibt, der ihnen ihre Version des Geschehens streitig machen könnte. Und doch hat es bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gedauert, bis Einhandsegler, durchweg Männer, sich dazu durchringen konnten, ihren Schilderungen eine persönliche und emotionale Note zu geben. Allein um die Welt von Joshua Slocum, dem Nestor aller Einhandsegler und Autor des bis heute bekanntesten und einflussreichsten Buches zum Thema, ist stellenweise zwar durchaus emotional geschrieben, aber sein Innerstes gibt der Verfasser nur sehr selten preis. Ein halbes Jahrhundert nach Slocum ist Ann Davison eine der ersten, wenn nicht die erste Einhandseglerin, die offen und detailliert über Ängste, Einsamkeit und Selbstzweifel spricht.

Geschichten über Segelreisen, gleich ob von Einhandseglern oder nicht, beginnen meist erst kurz vor dem Moment, in dem die Leinen losgeworfen werden. Bis etwa 1960 wurden Dinge wie die Motivation der Segler allenfalls am Rande angesprochen und bestenfalls mit Stereotypen wie der Frage »Warum eigentlich nicht?« oder Begründungen wie »Ich wollte es so« oder »Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte« abgehandelt. Davison änderte das, indem sie uns tiefe Einblicke in ihre Gedanken gibt, auch in jene, die sie nach dem Tod ihres Mannes quälten. In ihrem Buch spricht sie in einer Weise über die Vorbereitung der Atlantiküberquerung, die es wert ist, hier zitiert zu werden:

(M)an kann nur leben mit einem Traum, den man in sich trägt und der mit einem wächst, alles andere ist nur reines Dahinvegetieren und Zeitverschwendung. (…) Und leider kreisen meine Träume immer um gewagte Unternehmen, um Abenteuer, wie manche es nennen, Romantik oder – wenn sie verzweifelt sind – »Flucht aus dem Alltag«. Würde mich jemand fragen und wäre ich unvorsichtig genug, ihm zu antworten, dann würde ich sagen, es sei das Streben nach Schönheit und Wahrheit, und wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich zugeben, daß es hauptsächlich Neugier ist und der Drang, ganz allein herauszufinden und selbst zu erfahren, warum, wieso und weshalb die Dinge und das Leben so sind, wie sie sind. (…) Heute weiß ich, daß der Glanz, den das romantische Leben von ferne ausstrahlt, ziemlich erbärmlich und kitschig sein kann, wenn man mitten drin steckt. Und was romantisch zu sein scheint, ist stets unbequem, aber eines weiß ich gewiß: ein unbequemes Dasein ist meist sehr gesund. Das Unbequeme muß sein, damit man nicht schon als Lebender tot ist. Manchmal wird man durch so bedeutende Einsichten belohnt, daß nichts Halbes und leicht Errungenes mehr befriedigen kann. Und immer bleibt die Hoffnung, durch erneutes Bemühen zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Vor drei Jahren hatte ich den Traum einer Atlantiküberquerung zum ersten Mal geträumt. Er war einfach über mich gekommen, weil das Leben kurz ist und ich fest entschlossen bin, es bis zum Rand mit wirklichem Erleben aufzufüllen. Die Idee, mit einem kleinen Boot um die Welt zu segeln, faszinierte mich, denn so eine Fahrt versprach Abenteuer, Unabhängigkeit, Abwechslung und ein Heim obendrein.6

Davison spricht hier sehr offen über das, was die Menschen seit zwei Jahrhunderten auf das Meer hinaustreibt. Manche von ihnen fühlten sich von gesellschaftlichen Aspekten, persönlichen Traumata, einer inneren Leere oder den Büchern angespornt, die sie gelesen hatten. Andere haben sich dem Materialismus ihrer Zeit verweigert und auf die Suche nach dem wahren Leben begeben, das für sie mit Abenteuern und körperlichen Herausforderungen verbunden war, selbst wenn die so groß werden konnten, dass sie bedrohlich wurden. Diese Gründe können allerdings nicht das Bedürfnis erklären, sich allein auf den Weg zu machen. Davisons Streben nach »Freiheit, Unabhängigkeit und Reisen« war in mehrerlei Hinsicht asozial, ichbezogen und zutiefst egoistisch. Andererseits war ihr Wunsch, allein aufs Meer zurückzukehren, auch der Sorge geschuldet, den erneuten Verlust eines Begleiters nicht ertragen zu können.

Schreibende Einhandsegler geben nur sehr selten zu, dass sie eine Reise antreten, um darüber schreiben zu können, aber Davison gesteht offen ein, dass eine Atlantiküberquerung nicht nur für ihre »Interessen und neue Erkenntnisse« gut wäre, sondern auch für ihre Schreibmaschine, »denn es fiel mir nichts mehr ein, ich war zu einer Allesschreiberin herabgesunken und brauchte neue Anregungen«.7Fakt ist, dass eine Ozeanüberquerung eine beträchtliche soziale und künstlerische Leistung darstellt. Die meisten, die sie wagen, planen schon vor der Abfahrt, darüber ein Buch zu veröffentlichen. Es gibt vermutlich Hunderte Einhandsegler, die sich als wahre Eremiten erwiesen haben und die Öffentlichkeit scheuen, nichts veröffentlichen und auch nicht den Wunsch verspüren, es zu tun. Dennoch scheinen Einhandsegler ohne literarische Ambitionen eher die Ausnahme denn die Regel zu sein. Manch einer wollte seine Erlebnisse zwar publizieren, ist aber an fehlendem Talent oder Frauenfeindlichkeit und Rassismus in der Verlagswelt gescheitert. Das hinterlässt mitunter das Gefühl, die Reise nicht beendet zu haben. Jahrzehnte nach ihrer Weltumseglung schrieb die Einhandseglerin Tania Aebi, dass sie den Bericht über ihre Reise unmittelbar danach zu Papier bringen musste – »der Erwartung entsprechen und ein Buch verfassen« –, um ihr Leben an Land fortsetzen zu können. Der schreibende Segler John Rousmaniere formulierte es wie folgt: »Es ist guter Brauch unter Einhandseglern, dass sie nach ihrer Rückkehr so vielen Menschen wie möglich davon berichten. Diese Verbindung von mönchischer Zurückgezogenheit und Mitteilungsdrang mag befremdlich wirken, aber es gibt sie nichtsdestotrotz.« Und diese eigentümliche Verbindung findet sich auch in Ann Davisons Buch … und mein Schiff ist so klein.

Wenn sie über das Warum ihrer Reise berichtet, dann spricht aus Davisons Worten der unverfälschte und aufrichtige Glaube, dass sich die Bedeutung einer Ozeanüberquerung in der Passage selbst nicht erschöpft, sondern sich darin eine Vision erfüllt, eine moralische Erzählung über die Frage, wie wir unser Leben auf Erden gestalten sollten. Eine Ozeanüberquerung, allein auf einem Boot, ist ein so intensives und ernsthaftes Erlebnis, dass sie als eine der naheliegendsten und anschaulichsten Metaphern für das Leben eines jeden Menschen einstehen kann. Robert Manry, Zeitungsredakteur aus Ohio, der mit einem nur 4,1 Meter langen Boot über den Atlantik gesegelt ist, schrieb, dass er seine Reise zu etwas gestalten wollte, »was mehr einem Kunstwerk glich als das Leben, das ich an Land geführt hatte«. Damit mag einer der Gründe benannt sein, warum Reisen von Einhandseglernaufvielesofaszinierendwirken–inihnenbegegnen uns Aberwitz, Mut und Stolz, und in ihnen gerät eine einsame, von reichlich Mühsal begleitete Reise zu einer Begegnung mit dem schlechthin Unbekannten. Niemand auf diesem Planeten wird öfter auf die eigene Bedeutungslosigkeit gestoßen als ein Einhandsegler, der in einem kleinen Boot über die Weltmeere schippert, denen sein Schicksal gleichgültiger nicht sein könnte.

Einer der wenigen Aspekte, denen Davison bei der Beschäftigung mit dem Warum ihrer Reise nicht nachgeht, ist der Zustand der Welt, in der sie in den frühen 1950er-Jahren lebte. Mit dem Begriff des Eskapismus, den sie benutzt, findet sich allenfalls eine Anspielung darauf. In ihrem ersten Buch Last Voyage von 1951 hatte sie noch von »Tausenden Menschen« berichtet, »die der Krieg aus ihrem gewohnten Leben herausgerissen hatte und die große Probleme hatten, sich wieder zurechtzufinden«. Diese Menschen galten als Eskapisten und Aussteiger, die, so Davison, »den Blick auf ferne Länder jenseits des Ozeans richteten und einen umfassenderen Begriff von Leben hatten«.

Die beiden Weltkriege hatten den Menschen ihre Fähigkeit vor Augen geführt, sich gegenseitig zu hassen und Gewalt anzutun. Die Grausamkeiten, die zur Regel wurden, hatten ihre Ursache im Nationalismus und Rassismus, aber auch im technischen Fortschritt, der sich in der Erfindung von Kampfflugzeugen, Maschinengewehren, Giftgas und schließlich der Atombombe niederschlug. Die westliche Kultur – ein denkbar unscharfer Begriff, den ich nur in Ermangelung eines besseren benutze – wandte sich dem Ozean als einem Ort des Friedens und der Abgeschiedenheit zu. Der neuseeländische Historiker Harold Kidd hat die Entstehung einer »Kultur der Seenomaden« beschrieben, die in den 1920er-Jahren als Reaktion auf die Schrecken des Ersten Weltkrieges einsetzte. »Menschen aus England und anderen Ländern wollten den Krieg hinter sich lassen und sich selbst in Sicherheit bringen. Und so segelten sie durch die ganze Welt.«

Als nach den beiden Weltkriegen die Gräuel aufgedeckt und die Toten gezählt waren, öffneten sich die Schleusen der Häfen dieser Welt für Menschen, deren Träume aufs Meer gerichtet waren. Frank und Ann Davison etwa begannen ihre Suche nach einem eigenen Boot noch 1945 unmittelbar nach Kriegsende, als das Meer als letztes Refugium der Menschlichkeit galt, in dem zahllose Überlebende des Krieges nach einer anderen Art zu leben suchten. Für die »Generation Odysseus«, wie Rousmaniere es genannt hat, war der Ozean der letzte Ort auf Erden, der vom Krieg verschont worden, der scheinbar unberührt und frei war und ohne Grenzen, Regierungen und Behörden auskam.

1949, zwei Jahre vor Davisons Aufbruch, überquerte ihr Landsmann Edward Allcard den Atlantik allein in einem Holzboot. In seinem Buch Single-Handed Passage, das er 1950 veröffentlichte, berichtet er über viele kleine Momente größter Freude, etwa wenn er splitterfasernackt an Bord herumklettert, aber er schildert auch detailliert seine Strategie bei der Planung und dem Einsatz von Takelage und Motor. Und er wettert gegen den Kapitalismus, die Bürokratie in den Häfen, berichtet von Diebstählen am Liegeplatz und dem Mangel an Respekt für Segler, die den Krieg mitgemacht haben. Zu einem Bild der Zeit werden seine Beschreibungen aber vor allem dadurch, dass er den Ozean als letzten Freiraum beschreibt, an dem die Dinge, die das Leben an Land beschwerlich machen, keine Bedeutung haben. Als er sich dem Hafen von New York und damit dem Ruhm nähert, an dem er laut eigenem Bekunden keinerlei Interesse hat, notierte er: »Was gab es denn schon zu feiern? Dass ich im Begriff war, in die Widernatürlichkeit und Verderbtheit der Zivilisation zurückzukehren, die Gott durch Geld ersetzt hat? Dass ich die Freiheit auf See aufgeben würde? Wie oft habe ich mir anhören müssen: Du machst genau das, was ich mir für mich immer erträumt habe.«

Schreibende Segler wie Davison und Allcard, aber auch manche Meeresbiologen, Ozeanografinnen, Anthropologen, Künstlerinnen und Filmemacher haben sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der kulturellen Bedeutung des Meeres befasst. Damit haben sie ein Bild der Öffentlichkeit mitgeprägt, das das Meer mit einem ursprünglicheren Leben verbindet, mit Sinnhaftigkeit und Zweck, das es als einen Ort begreift, der noch unentdeckt und urwüchsig ist und sich dem Einfluss des Menschen entzieht. In der Wissenschaft wird diese Denkweise auch als Nachkriegs-Primitivismus bezeichnet. Ernest Hemingways Novelle Der alte Mann und das Meer, die ihm den Pulitzer-Preis eintrug, war gerade erst veröffentlicht, als Ann Davison sich aufmachte, den Atlantik zu überqueren. In der Erzählung fährt ein alter und armer kubanischer Fischer in den Golf von Florida hinaus, setzt Segel und fischt mit der Handleine. Um die moderne Technik, die seine jüngeren Kollegen einsetzen, macht er einen großen Bogen. Hemingways alter Mann verspürt eine Seelenverwandtschaft mit den Tieren, die im Meer leben, auch mit jenen, die er tötet und isst. Als Davison ihre Reise antrat, hatten Thor Heyerdahl und seine Begleiter gerade ihre Fahrt von Peru nach Französisch-Polynesien erfolgreich abgeschlossen. Die Expedition auf einem Floß, das Buch Kon-Tiki von 1951, das ein Bestseller wurde, und der gleichnamige Oscar-prämierte Dokumentarfilm lösten in Europa und Nordamerika eine Welle der Begeisterung für alles aus, was mit dem Ozean und der Weltflucht zusammenhing, die er versprach. Der Franzose Jacques Cousteau hatte gemeinsam mit seinem Kollegen Émile Gagnan den Lungenautomaten erfunden und die ersten Unterwasserfilme gedreht. Die amerikanische Ichthyologin Eugenie Clark publizierte 1951 unter dem Titel Lady with a Spear als erste Meeresbiologin überhaupt ihre Lebenserinnerungen, die prompt zu einem großen Erfolg wurden. Rachel Carson war gleich mit zwei Büchern in den Bestsellerlisten der New York Times vertreten. Unter dem Meerwind von 1941 und Geheimnisse des Meeres von 1951 erzählen eine mitreißende, wissenschaftlich hinterlegte Naturgeschichte des Meeres. In einem Artikel der Illustrierten Life schilderte Davison 1953 zum ersten Mal ihre Atlantiküberquerung. Gerahmt wird der Beitrag von grauenhaften Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Koreakrieg – Soldaten, die achtlos an Leichen vorbeimarschieren und ihre Gewehre auf »feindliche« nordkoreanische Soldaten richten – und einer farbigen Anzeige für den Hollywood-Film Rückkehr ins Paradies von 1953. Vor dem Hintergrund des türkisfarbenen Ozeans sind spärlich bekleidete Frauen und knutschende Matrosen zu sehen, die Gary Cooper auf die Südseeinsel geführt hat.

Quasi auf dem Höhepunkt des öffentlichen Interesses am Ozean ließ Ann Davison am 20. November 1952 mit der Felicity Ann Gran Canaria hinter sich und nahm die Überquerung des Atlantiks in Angriff. Nur wenige Tage später erfuhr die Welt, dass die USA einige Wochen zuvor auf den Marshallinseln die erste Wasserstoffbombe gezündet hatten. Der Atompilz reichte bis in eine Höhe von fünfzehn Kilometern.

Davison stand eine Seereise über 2600 Seemeilen bevor. Sie begann mit dunklen Wolken und Regen, aber vielversprechendem Wind. Sie wusste, dass einige Wochen vor ihr ein französischer Arzt namens Alain Bombard in einem nur 4,6 Meter langen Schlauchboot mit nur einem Segel aufgebrochen war. Bombard verfügte über einen Sextanten, ein engmaschiges Fischernetz sowie zwei Fotokameras, die ihm die Illustrierte Life mitgegeben hatte. Bis auf ein paar Notrationen war kein Proviant an Bord, aber das gehörte zu seinem Plan, denn er wollte beweisen, dass der Ozean genügend Trinkwasser und Nahrung bereithielt, um einen Menschen »allein durch den Nährwert von Plankton« zu ernähren, wie es in der Life hieß. Bombards Ziel war Barbados, wo er nach etwas mehr als zwei Monaten ankam. Im Jahr darauf veröffentlichte er das Buch Im Schlauchboot über den Atlantik.

Davison hatte Trinkwasser und Lebensmittel wie Eier, Obst, Kartoffeln, Maismehl und Zwieback für sechzig Tage an Bord der Felicity Ann, eine Menge, die sie selbst als übervorsichtig einschätzte, weil sie für die gesamte Reise eine Dauer von dreißig bis vierzig Tagen veranschlagte. Der stete Passatwind ermöglicht in der Regel eine vergleichsweise entspannte Fahrt nach Westen bis in die Karibik. Auf den Kanaren hatte ihr ein Freund eine Dose Plumpudding mit den Worten überreicht: »Weihnachten bist du bestimmt schon am Ziel, aber ganz sicher kann man sich bekanntlich ja nie sein.« Doch auch wenn sich ihre Abfahrt verspätete, ging Davison davon aus, dass sie Weihnachten mit einem gepflegten Drink in English Harbour auf Antigua oder irgendwo in der Nähe verbringen würde. Nicht einmal einen nautischen Almanach für das nächste Jahr hatte sie eingepackt, der für die astronomische Navigation unverzichtbar war.

Am Weihnachtstag dümpelte Ann Davison, dem Wahnsinn nah, in einem Seegebiet, in dem nach allem, was sie wusste, der Passat wehen sollte. Sie hatte ihn offenbar verfehlt. Nur an wenigen Tagen ihrer Reise war der Wind auf ihrer Seite gewesen. Jene bauschigen Kumulus, denen Segler, die von Europa in die Karibik wollten, seit Jahrhunderten folgten, hatte sie nur selten und allenfalls für einige Stunden gesehen, sodass sie bis zu diesem 25. Dezember bestenfalls die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte. Ganz sicher konnte sie sich nicht sein, weil sie ihren navigatorischen Fertigkeiten nicht recht traute.

Die Kabine ihres Bootes war wie eine Sauna, die Meeresoberfläche wie Blei. An Tagen mit Flaute ließ sie zwei Stunden lang den Motor laufen, nur um von der Stelle zu kommen und dabei den Wind im Gesicht zu spüren. Mit Bangen stellte sie fest, dass sich am Rumpf der Felicity Ann starker Bewuchs bildete, der das Boot zusätzlich bremste. Wenn der Wind mal wehte, dann meist aus westlicher Richtung. Kleine, traditionell getakelte Boote wie die Felicity Ann segeln am besten, wenn der Wind aus fünfzig oder sechzig Grad einfällt. Um bei Westwind nach Westen zu segeln, musste sie also nach Nordnordwest steuern, dann wenden und Richtung Südsüdwest weiterfahren. Auf dem offenen Meer, wo sie kein mittelfristiger Wetterbericht erreichte, fiel die Entscheidung, wann sie wenden sollte, nicht leicht. Sie konnte nicht wissen, wann der Wind drehte, wohin die Strömungen sie trugen und auf welchem Bug sie ihrem Ziel schneller näher kam. Zudem fehlte es ihr an Erfahrung. Hinzu kam die Angst vor Stürmen. Noch hatte die Hurrikan-Saison nicht begonnen, aber das untypische Wetter ließ sie fürchten, dass ein Sturm im Anmarsch war. Gelegentlich gingen schwere Böen nieder, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Es gab niemandem, mit dem sie sich hätte absprechen können. Sogar der Empfang ihres Radios war gestört. Und weil sie nicht BBC hören konnte, zog sie alle Bücher über das Wetter auf dem Atlantik zurate, die sie an Bord hatte. Viel schlauer war sie anschließend allerdings nicht. Wer eine solche Situation nicht erlebt hat, vermag sich kaum vorzustellen, wie groß der emotionale Druck und die Zweifel sind. Zusätzlich Nahrung erhalten sie durch den Schlafmangel, der Davison wie ein Schleier umhüllte, während sie Tag für Tag auf ihrem nur sieben Meter langen Boot verbrachte und auf die endlosen Weiten des Ozeans starrte.

Davison beschloss, die Dose mit dem Plumpudding zu öffnen. Als sie in den süßen Kuchen biss, hatte sie an den darin enthaltenen Trockenfrüchten schwer zu schlucken. Kurzerhand nahm sie die Dose und warf sie in hohem Bogen über Bord, wo sie einige Stunden lang auf der Wasseroberfläche dümpelte, ehe sie sich besann und unterging.

Wenn man so langsam vorankommt wie Davison oder auch Dr. Bombard, findet man gelegentlich Trost darin, dass ungeheuer viel Zeit bleibt, die Umwelt zu betrachten, in der man sich befindet, in diesem Falle also die gemäßigten Breiten des Atlantiks. Doch auch wenn eines Tages ein Regenbogen ihre Stimmung aufhellte, gehörte Davison nicht zu jenen, die sich von dem Umweltschutzgedanken hätten anstecken lassen, der zu Beginn der 1950er-Jahre aufkam. Ihre Reise stand unter anderen Vorzeichen. In ihrem Buch geht es an keiner Stelle um den Ozean als solchen, um das Salzwasser und die Aufforderung, der so viele Ismaels gefolgt sind, die sich in den Häfen versammelt oder allein an Bord eines Schiffes begeben haben. Man könnte die Frage stellen, warum Davison nicht eine Wanderung durch die Alpen oder die Rocky Mountains unternommen hat. Dass der Ozean grenzenlos und frei sei, dass er heilende Kräfte habe oder von uns geschützt werden müsse, all das hat man von ihr nie gehört. Sie hat auch nicht notiert, welche Tiere sie in welcher Häufung gesehen und welches Verhalten sie beobachtet hat. Davisons Ozean glich einem Fegefeuer, in dem meist Flaute herrschte. Er hatte ihr den Ehemann genommen. Wenn sie eine Zigarette rauchte, schnippte sie die Kippe achtlos ins Meer. So hielt sie es auch mit dem Müll, der täglich anfiel. Als ihr mitten auf dem Meer einige Blechbüchsen entgegenschwammen, reagierte sie nicht mit Abscheu und Empörung. Sie nahm sie als tröstliches Zeichen dafür, dass sie nicht allein auf der weiten Welt war, und als Versicherung, dass andere Menschen in ihrer Nähe waren.

Praktische Anleitungen für Segler wurden damals noch sehr zögerlich veröffentlicht, aber solche Bücher hätte Davison, wenn der Eindruck nicht trügt, ohnehin nicht mit an Bord genommen. Von einem Buch über Fische abgesehen, zog sie Titel vor, die sich mit Navigation befassten. Hinzu kamen Gedichtbände. Sie gehörte nicht zu jenen, die quietschende Delfine, die das Boot begleiteten, als ihre Freunde betrachteten. Auch als sie sich nach der Reise mit etwas Abstand hinsetzte und ihr Buch verfasste, gab sie keinerlei spirituelle Verbindung zu Meeressäugern oder irgendeiner anderen Lebensform der Hochsee zu erkennen.

Wenn Davison überhaupt eine Affinität bekannte, dann die zu den Fischschwärmen, die der Felicity Ann folgten, allen voran jenen kleinen, die sich am Bewuchs des Rumpfes gütlich taten. Sie machte zwar keinerlei Anstalten zu angeln – der Gedanke, einen Fisch zu töten, bereitete ihr Unbehagen –, aber sie verschmähte nicht die Fliegenden Fische, die an Deck landeten und dort verendeten. Beim ersten Mal fühlte sie sich dazu regelrecht verpflichtet, weil sie so oft darüber gelesen hatte. Sie briet den Fisch in Butter und fand durchaus Geschmack daran, weshalb sie es mit dem nächsten, der ihr zuflog, genauso hielt. Einmal fand sie sogar mehrere kleine Tintenfische im Cockpit, die offenbar zu einer Gruppe Flugkalmare gehört und sich verirrt hatten.

Davison erwähnt Fische und andere Meeresbewohner nur sehr selten und so, als seien es eigentümlich geformte Wolken oder, um ein Beispiel zu wählen, das aufs Festland bezogen ist, eine Pflanze in einem Vorgarten, die ihr in einem fremden Land auffällt. Im Grunde sind diese Passagen nicht mehr als ein Gewürz, das sie ihrem Buch beifügt, ohne damit eine moralische Botschaft oder eine Aussage über den Zustand des Ozeans zu verknüpfen.

Beredter gibt über ihr Verhältnis zum Meer ein Vorfall Auskunft, der sich Mitte Januar zutrug. Während sich ihre Reise Richtung Westen zermürbend lange hinzog, gesellten sich drei große Haifische zur Felicity Ann. Zwei begleiteten sie seitlich, und einer folgte ihr im Kielwasser. Als »unbeschreiblich finster« empfand Davison die Tiere, die dem Boot so nahe kamen, dass sie nur die Hand hätte ausstrecken müssen, um sie zu berühren. »Sie unterstreichen das Drohende des Ozeans«, notierte sie, »dieser ewig unermüdlichen, einsamen, lieblosen See …«8

Davison fand, der Mensch könne das Meer nicht mehr schätzen als den Himmel oder den Weltraum. Für sie war das Meer eine Wildnis, in der man sich behaupten muss, sie stand also eher in der Tradition Joseph Conrads denn im Gefolge von Rachel Carson und Jacques Cousteau. Die Liebe zum Meer war für Davison die Liebe zur Seefahrt und die »Illusion, den Ozean zu beherrschen«.

Nach strapaziösen fünfundsechzig Tagen allein auf See, die ihr unter anderem ein schmerzhaftes Gerstenkorn und mehrere Abszesse eingetragen hatten, ließ Ann Davison schließlich am Nachmittag des 24. Januar 1953 in einem kleinen Hafen auf Dominica den Anker fallen. Damit war sie zur ersten Frau geworden, die nachweislich allein einen Ozean überquert hatte. Die letzten Worte ihres Buches handeln von Mut, den sie als Mischung aus Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und der Fähigkeit beschreibt, aus Fehlern zu lernen.

Mein Exemplar des Buches habe ich antiquarisch erworben. Auf der letzten Seite hat der Vorbesitzer mit Bleistift einige Anmerkungen gemacht, die letzten Wörter des Buches sind mit schnurgeraden Linien unterstrichen: »Ich aber musste tausende von Meilen über den Ozean segeln um herauszufinden, dass Mut der Schlüssel zum Leben ist.«9

2. Seevögel

Den letzten Tag an Land, meinen siebenunddreißigsten Geburtstag, habe ich in Portland im Bundesstaat Maine verbracht. Ein sommerlicher Wolkenbruch ging nieder. Ich marschierte durch den Regen zum Markt und wieder in den Hafen, in beiden Händen prallvolle Einkaufstüten. Ich brauchte ziemlich lange, weil der Weg weit war und ich spontan mehr eingekauft hatte als geplant. Zurück an Bord, montierte ich zwei zusätzliche Wanten, um dem Mast mehr Stabilität zu verleihen. Dann ging ich wieder in die Stadt, um die Sonntagsausgabe der New York Times zu kaufen. Aus einer Telefonzelle erledigte ich mehrere Anrufe, wobei ich gegen das laute Prasseln anschreien musste, dann aß ich in einer Bar die letzte Mahlzeit an Land und schaute dabei in den Regen.

Am nächsten Morgen stach ich unter einem klaren Himmel in See. Der Wind war nur schwach, zudem kam er aus der falschen Richtung. Also setzte ich meinen Motor in Gang, um mich von der Buhne frei zu halten, auf die mich der Wellenschlag der auslaufenden Lobsterboote zu drücken drohte. Robben streckten ihre Köpfe hervor und sahen mir mit ihren Knopfaugen zu, wie ich den ganzen Morgen über langsam auf und ab segelte, die Stadt stets im Blick. Erst am Nachmittag gelang es mir, den Golf von Maine zu erreichen. An Steuerbord tauchte ein Delfin auf. Ich wurde erst auf ihn aufmerksam, als ich das Zischen seines Blaslochs hörte. Ich nahm es als gutes Omen, und davon konnte ich nicht genug haben. Der düstere letzte Tag an Land und der nahezu windstille erste Vormittag waren kein guter Auftakt meiner Atlantiküberquerung.

Ich querte den Golf von Maine. Am zweiten Tag gegen Mitternacht, etwa auf der Länge der Einfahrt in die Bay of Fundy, glitt ich unter eine dichte Nebeldecke.

Ich schaltete das Radargerät an und stellte den Alarm so ein, dass ich gewarnt werden würde, wenn ein Schiff sich mir bis auf eine bestimmte Entfernung näherte. Doch im Grunde misstraute ich der Technik, und so schlief ich immer nur wenige Minuten am Stück. Auf dem Bildschirm des Radars konnte ich blaue Punkte erkennen, von denen jeder für einen Fischtrawler stand. Und dann und wann konnte ich sogar ihre Motoren hören. Einmal näherte sich ein Trawler bis auf wenige Hundert Meter. Sehen konnte ich ihn nicht, so dunkel war es, und so dicht war der Nebel. Vergebens versuchte ich, ihn über Funk zu erreichen. Ich erwog, mein Nebelhorn einzusetzen, aber mir war klar, dass sein Motor zu laut war, als dass die Besatzung mein Tuten hätte hören können. Also harrte ich an Deck aus, sperrte die Ohren auf und starrte in die Dunkelheit. Ein Blick auf das Radargerät verriet mir, dass der Trawler näher kam. Auch wenn esrückblickend absurd scheint, holte ich meinen Überlebensanzug aus der Kabine, um jederzeit hineinklettern zu können. Dann warf ich den Motor an und überlegte, wohin ich steuern sollte. Der Trawler würde mich schon bald über den Haufen fahren, aber noch konnte ich nicht einmal seine Positionslichter sehen. Mir war, als hielte ich mein Ohr gegen eine geflieste Nebelwand, an der gerade eine U-Bahn vorbeifuhr.

Zu allem Überfluss war ich seekrank. Nicht dass ich mich erbrechen musste, wobei das möglicherweise besser gewesen wäre. Mich hatte jene Form der Seekrankheit befallen, die apathisch und träge macht, sodass man erst nach Stunden merkt, dass man überhaupt seekrank ist. Im Rückblick glaube ich, dass die Seekrankheit nicht nur mein Hirn, sondern auch meine Angst betäubt hat, weil ich gezwungen war, zwischendurch immer wieder kurz zu schlafen, was Aufregung und Verunsicherung sonst zu verhindern gewusst hätten.

Bei Tagesanbruch herrschte noch immer dichter Nebel, dafür war der Wind gänzlich eingeschlafen. Die Fox dümpelte auf dem topfebenen graugrünen Wasser, die kleine rote Windfahne im Masttopp drehte sich konfus im Kreis. Der Nebel schlug sich auf den Segeln nieder und floss in feinen Rinnsalen als Wasser wieder heraus. Während ich noch überlegte, wie ich mit der Situation umgehen sollte, lösten sich ein brauner Sturmtaucher und ein Eissturmvogelpaar aus dem Nebel und landeten direkt neben der Fox auf dem Wasser. Dann paddelten sie zum Heck des Bootes und drehten ihre Köpfe, als wollten sie mir sagen, dass sie den wachhabenden Offizier sprechen wollten.

Die beiden Eissturmvögel leisteten mir den ganzen Vormittag über Gesellschaft und verfolgten aufmerksam, wie ich mal zu ihnen sah, mal das Radargerät beobachtete und dann wieder den silbrigen Tropfen nachschaute, die sich von der Reling lösten und an Deck fielen. Der Nordatlantische Eissturmvogel (Fulmarus glacialis) zeigt sich nur selten vor der Küste Neuenglands. Er ist stämmiger und kräftiger als eine Silbermöwe, hat aber wie sie einen weißen Kopf und Körper und graue Schwingen. Wie alle Sturmvögel hat auch der Eissturmvogel eine markante Röhrennase, die Augen sind dunkel und von schwarzen Federn gesäumt, was sie größer und ernster wirken lässt.

Die Eissturmvögel hellten meine Stimmung ein wenig auf. Vielleicht hofften sie, ich würde Fischreste über Bord werfen, wie sie es von den Kuttern gewohnt waren. Einmal schaute mich einer der Vögel mit einem Blick an, der zu besagen schien: »Gibt’s Probleme, Mac? Halb so wild. Hast du etwas Schellfisch für uns?«

Wie alle Segler führte auch ich Logbuch und notierte Wetterbeobachtungen, Barometerstände, meine Position und so weite und so fort. Ich hielt aber auch Dinge fest, die mir aufgefallen waren, berichtete vom Zustand des Bootes und verzeichnete jeden Segelwechsel und jede Kursänderung. Anders, als ich mir vorgenommen hatte, verzichtete ich aber zu diesem Zeitpunkt der Reise darauf, mich hinzusetzen und meine Gedanken und Gefühle festzuhalten. Und nur sehr selten nahm ich mir die Zeit, die Tiere näher zu bestimmen, mit denen ich es zu tun bekam, herauszufinden, ob es sich um einen ausgewachsenen Nordatlantischen Eissturmvogel oder um ein Jungtier handelte oder welche Untergattung des Sturmtauchers ich vor mir sah. Allerdings fotografierte ich viel (und nach den Fotos zu urteilen handelte es sich um erwachsene Eissturmvögel und einen Atlantiksturmtaucher). Um Bestimmungsbücher durchzublättern oder Tagebuch zu führen, war ich in der Regel aber zu müde oder zu besorgt, insbesondere zu Beginn der Reise, als mich noch die Seekrankheit beschäftigte.

An diesem nebligen Vormittag am Rande des Golfs von Maine hatte ich immerhin zum ersten Mal auf der Reise Anlass zu lächeln. In mein Logbuch, das ich mit einem Handtuch vor dem Wasser schützte, das von meiner Jacke tropfte, notierte ich: »1125. Noch immer herrscht Flaute. Ich werde von einem Nordatlantischen Eissturmvogel verfolgt, der schneller schwimmt als ich. Unterwegs hat er ein Choco Krispie und ein Stück Bananenschale aufgelesen, aber beides scheint ihm nicht geschmeckt zu haben.«

Seevögel sind die sichtbarsten Meeresbewohner, denen ein Segler begegnet. Vor allem für Einhandsegler sind sie auch die wichtigsten. Über Zehntausende von Jahren haben sich Fischer und Seeleute überall auf der Welt von Seevögeln den Weg zum nächsten Festland, zum nächsten Ziel oder zum nächsten Fischschwarm zeigen lassen. Seefahrer früherer Zeiten und bestimmter Kulturkreise haben sich von Seevögeln sogar ernährt, sofern sie ihrer habhaft wurden. Sie dienten auch als Trophäen, Federn, Knochen und Schwimmfüße wurden zu Werkzeugen oder Kunstwerken verarbeitet. Nicht wenige Seeleute waren davon überzeugt, dass die Seelen verstorbener Matrosen in den Seevögeln weiterlebten – ein Glaube, der bis heute nicht gänzlich ausgerottet ist. Im Jahr 2006 notierte der Einhandsegler Bill Pinkney, dass ihm am Tag, nachdem er Kap Hoorn gerundet hatte, ein Freund in Gestalt eines Albatros erschien, der hinter dem Boot landete und ihm versicherte, dass der Sturm sich legen und er »ungeschoren davonkommen« würde.

Mitunter liefern uns Berichte von Seefahrern Hinweise auf die Ökologie verschiedener Seegebiete, etwa das Vorkommen von Arten, ihr Verhalten auf dem offenen Meer, und sie geben Auskunft darüber, ob und wie sich das Handeln des Menschen und sein Verhältnis zu den Tieren des Meeres gewandelt haben. Einhandsegler in ihren kleinen und nahezu lautlosen Booten können Seevögel aus nächster Nähe beobachten und in ihren Berichten ausführlich beschreiben.

So schreibt auch Ann Davison in ihrem Buch an einigen Stellen über Seevögel, um damit vor allem etwas über den Teil des Atlantiks auszusagen, in dem sie sich gerade befand. Hinzu kommt, dass die Vögel für Davison die engste Verbindung zu anderen Lebewesen darstellten. Schon wenige Tage nach ihrer Abreise von den Kanarischen Inseln schildert sie mit einigem Staunen, wie schnell Möwen und Sturmschwalben zur Stelle waren, kaum dass sie begonnen hatte, verdorbenes Obst über Bord zu werfen. Die Fähigkeit, zielsicher ihr Boot anzusteuern, schreibt sie einer Empfindsamkeit für körperliche Bewegungen zu, nicht, wie wir es heute erklären würden, einem überragenden Geruchssinn. Im Zuge ihrer Atlantiküberquerung identifizierte sie ein Paar Tropikvögel (Phaethon spp.), die an ihren langen, dünnen Schwanzfedern leicht zu erkennen sind. »Sie besichtigen das Schiff mit lautem Geschrei, fliegen immer noch mal um den Mast und schreien sich Vogelflüche zu.«10 Einige Tage später sah sie einen weiteren Tropikvogel, der Richtung Osten flog. Davison fiel auf, dass er allein unterwegs war und ihr Boot »keines Blickes« würdigte. Als sie »laut wie ein Wolf« aufheulte, »kehrt der Vogel flink und munter zurück, flattert um das Schiff, taucht ins Wasser und steht keinen Meter von meinem Kopf entfernt in der Luft, beäugt mich scharf und entschließt sich dann doch, wieder wegzufliegen«.11

Mehr berichtet Ann Davison nicht über diesen Vorfall, und doch können wir davon ausgehen, dass ein solches Erlebnis sie nachhaltig beschäftigt haben dürfte. Immerhin war sie zu diesem Zeitpunkt bereits fast einen Monat lang allein auf See, mehrere Hundert Seemeilen, die zu überwinden sie Wochen gekostet hätte, von jedem Land entfernt. Sie befand sich in einer Umgebung, die nicht für den dauerhaften Aufenthalt des Menschen gemacht ist. Und nun versuchte sie die Sprache des Vogels zu imitieren, eines Lebewesens, das einer gänzlich anderen Spezies angehört und anders als sie selbst sehr wohl hierhergehörte. Das Tier, das ihr soeben bis auf einen Meter nahe gekommen war, bewegte sich nach Belieben über das offene Meer. Dort verbringen Tropikvögel den weitaus größten Teil ihres Lebens, und das in der Regel allein. Sie haben große schwarze Augen, die zu beiden Seiten in einen dicken Strich aus schwarzen Federn übergehen, der sich auf den Schwingen fortsetzt und markanter ausgeprägt ist als bei Eissturmvögeln. Vermutlich helfen diese Striche dabei, Blendeffekte durch die Sonne zu vermeiden, wenn die Vögel im Flug nach Beute spähen. In dem Teil der Welt, in dem Davison sich befand, fällt die Brutzeit des Tropikvogels in den Dezember. Vielleicht hatte sie es ja mit einem weiblichen Exemplar zu tun, das auf Nahrungssuche war, während sich ihr Partner um das Gelege kümmerte, das in der Regel nur ein Ei umfasst. Doch wer und was immer dieser Vogel auch gewesen sein mochte, was immer ihn zu Davisons Boot geführt hatte und wo auch immer sein Ziel gewesen sein mag – er reagierte auf Davisons Laute und machte kehrt, um sich aus nächster Nähe zu vergewissern, mit wem er es zu tun hatte.

Ein halbes Jahrhundert zuvor schrieb Joshua Slocum sein Buch, und dort ist wesentlich häufiger von Seevögeln die Rede. Slocum, der von Kindesbeinen an zur See gefahren war, hatte einen sehr ausgeprägten Sinn für den Unterschied zwischen Vögeln, die an der Küste leben, und solchen, die auf hoher See anzutreffen sind, und diesen Sinn nutzte er unter anderem dafür, sich den Weg in den nächsten Hafen zeigen zu lassen. An drei Stellen seines Buches beschreibt der erste Weltumsegler der neueren Geschichte, wie er den Flug der Vögel für die Navigation verwendete. Auf seiner ersten Atlantiküberquerung, die in Nova Scotia begonnen hatte und ins Mittelmeer führen sollte, erreichte er den Portugalstrom (wo Davison fast über den Haufen gefahren worden wäre). Dort fiel ihm auf, dass die Vögel »alle in dieselbe Richtung flogen«. Sie hielten auf das Festland zu und bestätigten Slocum so die Richtigkeit seiner Positionsbestimmung. Im Scherz notierte er: »Früh am nächsten Morgen, am 4. August, entdeckte ich Spanien.«12

Auf dem Heimweg, nach einer drei Wochen dauernden Fahrt auf dem Indischen Ozean, wurde er nur durch einen Vogel auf die Kokosinseln aufmerksam, die kaum aus dem Wasser ragen: »Das erste unmißverständliche Anzeichen von Land war eines Morgens der Besuch einer weißen Seeschwalbe, die sehr verständig um das Schiff herumflatterte und dann mit einem geradezu geschäftsmäßigen Ausdruck in ihren Flügeln nach Westen abzog.«13

Slocum schildert, dass auf den Kokosinseln Feenseeschwalben auch »Lotsenvögel« genannt werden. Gegen Ende seiner Weltumseglung, auf dem Südatlantik, wurde er von einem seltenen Vogel aufgeschreckt: »In aller Herrgottsfrüh wurde ich an jenem Morgen durch das barsche Gekrächze eines Tölpels geweckt, und ich erkannte darin sogleich die Aufforderung, an Deck zu gehen. Er sagte soviel wie: ›Skipper, da ist Land in Sicht.‹ Ich sauste schnell hinauf, und tatsächlich, etwa 20 Meilen direkt voraus lag im blassen Zwielicht St. Helena.«14

Slocum war in der Lage, die verschiedenen Vogelarten zu unterscheiden, und er hatte genügend Zeit auf See verbracht, um zu wissen, in welchen Breiten welche Vögel anzutreffen waren. Nachdem er die Südspitze Südamerikas hinter sich gelassen und den Südpazifik erreicht hatte, notierte er: »Neue Vogelarten kamen in Sicht; die Albatrosse wurden immer seltener und verschwanden. Kleinere Möwen erschienen an ihrer Stelle und pickten die Krümel aus dem Kielwasser der Slup.«15

Dann und wann bekommt es jeder Einhandsegler mitten auf dem Ozean mit einem Vogel zu tun, der sich an Deck niedergelassen hat. Mitunter handelt es sich dabei sogar um Landbewohner, die vom Weg abgekommen, krank oder verletzt sind. Letzteres kann auch Seevögeln passieren, oder sie lassen sich auf einem Segelboot nieder, um eine Pause einzulegen. Seevögel, die ihre Eier gewöhnlich in Felsnischen ablegen, entdecken mitunter auf Booten geeignete Stellen. Howard Blackburn war ein Fischer, der einst auf der Neufundlandbank mitansehen musste, wie sein Kamerad an Erschöpfung starb; er selbst büßte bei dem Vorfall durch Erfrierungen alle Finger und die Hälfte der Zehen ein. 1899, auf der ersten seiner zwei Atlantiküberquerungen mit dem Segelboot, hatte er unter Deck einen Topf abgestellt, in dem er einen Eintopf zubereitet hatte. Am nächsten Morgen wurde er von einem Kratzgeräusch geweckt, das aus dem Topf kam. Als er nachschaute, entdeckte er unter dem schräg stehenden Deckel eine Sturmschwalbe. Der Vogel, so Blackburns Erklärung, hatte im Topf nicht nach Essbarem gesucht, sondern Schutz. Er nahm den Vogel behutsam in die Hand, ging an Deck und warf ihn in die Luft. Nach kurzem Flug fiel er wie ein Stein ins Wasser. »Ich hoffte«, so Blackburn, »dass er wieder fliegen könnte, wenn er sich von den Resten des Eintopfs befreit hatte.«

Je weiter ich mich der Neufundlandbank näherte, desto mehr löste sich der Nebel auf. Dann war der Himmel zu sehen, und ich kam gut voran. Wann immer ich einen Seevogel sah, begrüßte ich ihn auf eine Weise, die ich für artgerecht hielt. Näherte sich ein Eissturmvogel dem Boot, der wie eine Miniaturausgabe eines Albatros auf seinen ausgebreiteten Flügeln dahinglitt, rief ich wie ein Stadionsprecher, der ein Tor vermeldet: »Eiiissturrrmvooogel!« Als ein Sturmtaucher elegant im Aufwind über dem Wellenkamm schwebte, hörte ich mich seinen Namen flüstern. Und als eine Große Raubmöwe des Weges kam, die wie ein geflügelter Rugbyball aussah, führte ich eine Art Kriegstanz auf und rief dazu rhythmisch: »Raub-Möwe, Raub-Möwe, Raub-Möwe.«

Die treuesten Begleiterinnen auf meiner Reise, vor allem auf dem Abschnitt vom Golf von Maine bis jenseits der Neufundlandbank, waren Sturmschwalben, die kleinsten aller Seevögel. Auch wenn keine von ihnen Anstalten machte, sich in meinem Kochtopf zu verstecken, war ich mir sicher, dass es sich um Wellenläufer oder um Buntfuß-Sturmschwalben handelte. Die beiden Arten sind sich sehr ähnlich, und die Unterscheidung überforderte mich. Sturmschwalben sind kleine aschgraue Vögel mit markanten Röhrennasen. Sie sind so klein, dass man sich instinktiv fragt, wie sie es bis aufs offene Meer geschafft haben. Bei der Nahrungssuche fliegen sie so dicht über der Wasseroberfläche, dass ihre Füße darauf zu trippeln scheinen. Manch einer fühlt sich dadurch an den heiligen Petrus erinnert, wenn nicht gar an Jesus. Einhandsegler genießen ihre Gesellschaft sehr. Vito Dumas, ein Argentinier, der in den 1940er-Jahren in einem kleinen Holzboot um die Welt segelte und dabei den Stürmen des Südlichen Ozeans trotzte, schätzte sich glücklich, sie in seiner Nähe zu wissen und bei ihrem Kampf gegen den starken Wind und die hohen Wellen beobachten zu können. Er fragte sich, woher sie die Kraft nahmen, und vermutete, dass sie sich hin und wieder auf eine ihm rätselhafte Weise ausruhten, »ohne dass ich es bemerkt hätte«. In dem Bericht über seine Atlantiküberquerung, der 1960 erschien, beschreibt Dr. David Lewis die Sturmschwalben als so niedlich wie Kätzchen und für ein Leben auf dem Ozean »viel zu zart«.

Bei früherer Gelegenheit hatte ich eine Begegnung mit einer Sturmschwalbe, die mir nicht aus dem Sinn geht. Ich arbeitete auf einem Ausbildungsschiff in der Karibik, als in einer stürmischen Nacht aus dem Beiboot, das am Heck befestigt war, ein eigentümliches Platschen zu hören war. Sean, ein Crewmitglied, das viel über Vögel wusste, ging hin und holte eine Sturmschwalbe heraus, die in dem Beiboot gelandet war. Der feuchte und glatte Untergrund hinderte sie an einem sauberen Abflug. Sean öffnete die Hand ein wenig, um uns das kleine, nach Luft ringende Geschöpf zu zeigen, dessen kleine dunkle Augen vor Schreck aufgerissen waren – so zumindest unsere Interpretation. Um uns über den tosenden Wind hinweg zu verständigen, mussten wir fast schon brüllen. Als Sean mir den Vogel überreichte, war ich überrascht, wie wenig er wog. Inzwischen weiß ich, dass selbst der etwas größere Wellenläufer leichter ist als eine Kinderhand voll Büroklammern. Schließlich ging Sean mit dem Vogel zur Reling auf der Leeseite des Bootes, drehte sich in den Wind und öffnete die Hand. Nach kurzem Zögern nutzte die Sturmschwalbe eine Bö, um in die Dunkelheit der Nacht zu entkommen, wie eine Biene, die ein offenes Fenster findet. Und so wird auch die Sturmschwalbe erleichtert gewesen sein, in ihr Element zurückkehren zu können, auch wenn es dort stürmte.

Ich hatte nicht damit gerechnet, auf meiner Fahrt über den Atlantik so viele Sturmschwalben zu sehen. So hatte ich reichlich Gelegenheit, an die Begebenheit in der Karibik zurückzudenken. Hier oben im Norden hatte ich nahezu täglich das Vergnügen, einer Sturmschwalbe zu begegnen, und das bis weit jenseits der Neufundlandbank und damit mehr als 450 Seemeilen vom nächsten Land entfernt.

Meistens näherten sie sich, wenn die Sonne hinter dem Heck der Fox unterging. Möglicherweise wirbelte das Heck tierische Organismen auf, auf die es die Sturmschwalben abgesehen hatten. Die dunklen Vögel kreisten und flatterten wie Fledermäuse um das Boot herum. Bei Nacht und Nebel hörte ich zunächst nur ihr Gackern und Geschnatter, was mir mehrere Male einen ziemlichen Schrecken einjagte, bis ich begriff, dass ich es mit Sturmschwalben zu tun hatte. Ihr Rufen war mir bis dahin unbekannt gewesen, weil es auf den Booten, auf denen ich unterwegs gewesen war, wesentlich lauter zugegangen war. Vielleicht hatte ich mir aber auch nie die Mühe gemacht, auf das Geräusch zu achten. Der unheimliche Klang ihrer Rufe hat das Bild mitgeprägt, das sich die Menschen von der Sturmschwalbe machen. Mal wird sie als böse Hexe gebrandmarkt, dann wieder als Auslöser schwerer Stürme oder – mit umgekehrten Vorzeichen – als gute Fee verehrt, die Seeleute vor schweren Stürmen warnt.

In den ersten Wochen meiner Atlantiküberquerung begleitete mich dieser Ruf bei Flaute und im Sturm. Meist stellte er sich in der Dämmerung ein und hielt die Nacht über an. Manchmal war es nur ein einzelner Vogel, der sich zu mir gesellte, manchmal ein Paar und dann wieder ein kleiner Schwarm mit einem Dutzend Tiere. Mitunter leisteten sie mir auch tagsüber Gesellschaft, aber dann, so meine Erinnerung, blieben sie stumm. Bis zur Hälfte meiner Reise, die ich Anfang August absolviert hatte, habe ich nur Sturmschwalben und einige Große Raubmöwen gesehen. Die Sturmschwalbe präsentierte sich mir in mehreren Variationen, aber ich war nicht in der Lage, sie näher zu bestimmen. Während des dritten Starkwinds, den ich abwettern musste, sah ich unweit des europäischen Festlands meine letzte Sturmschwalbe, und von dieser Begegnung wird noch zu berichten sein.

3. Shackford, »Rob Roy« und »Centennial« als Wegbereiter

Lässt man die Jahrtausende Revue passieren, in denen die Menschen zur See gefahren sind und ihre nautischen Fähigkeiten ausgebildet haben – von der Bevölkerung der Aleuten im Nordpazifik bis zu den Kawésqar Feuerlands, von den Vietnamesen