Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

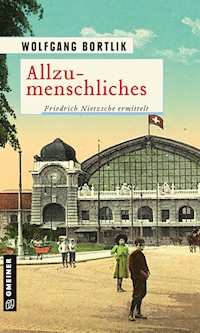

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Friedrich Nietzsche

- Sprache: Deutsch

Basel 1869. Ein Geheimpolizist wird nahe der Rheinbrücke erschlagen. Er sollte den vierten Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation überwachen, der gerade mit dem berühmten Anarchisten Bakunin in Basel stattfindet. Ein junger Arbeiter wird als Mörder verhaftet. Doch ist er wirklich schuldig? Der 24-jährige Friedrich Nietzsche, der kurz zuvor als Professor nach Basel berufen wurde, nimmt sich auf Drängen seiner Klavierpartnerin Louise Bachofen des Falles an.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolfgang Bortlik

Allzumenschliches

Friedrich Nietzsche ermittelt

Zum Buch

Nietzsche ermittelt Als der 24-jährige Friedrich Nietzsche im Frühjahr 1869 als Professor an die Uni Basel berufen wird, befindet sich die Stadt im Umbruch. Arbeitskämpfe beunruhigen Seidenbandwebereien und Färbereien, das erste Fabrikgesetz Basels wird erlassen. Im September findet dann der vierte Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation mit dem berühmten Anarchisten Michail Bakunin im Café National im Kleinbasel statt. Die Basler Bourgeoisie und ihr Bürgermeister Carl Felix Burckhardt sind entsetzt.

Während des Kongresses wird ein Geheimpolizist nahe der Rheinbrücke erschlagen und ein junger Arbeiter als mutmaßlicher Mörder verhaftet. Doch ist er wirklich schuldig? Oder ist das Ganze nur eine Intrige? Auf Drängen seiner Klavierpartnerin Louise Bachofen nimmt sich der an allem zweifelnde Nietzsche des Falles an. Während Bakunin das Gefängnis erstürmen lassen will, geht Nietzsche besonnener vor und sieht sich die Umstände des Mordes genau an. Dabei findet er entscheidende Hinweise …

Wolfgang Bortlik, 1952 in München geboren, lebt seit vielen Jahren in der Schweiz, momentan in Riehen bei Basel. Er studierte ohne Abschluss Geschichte und Publizistik in München und Zürich, war Rockmusiker und arbeitete lange im Buchhandel. Der Autor ist Ehrenkapitän des »Schweizerischen Schriftsteller-Fussballnationalteams« und unter anderem im Vorstand der Literaturinitiative Arena in Riehen. Er hofft, dass auch seine Enkelinnen von der Liebe zur Literatur und zum Fußball erfasst werden. Nach über 25 Jahren Leben im Kanton Basel-Stadt kennt Wolfgang Bortlik die Gegend und ihre Geschichte so gut, dass sie in seinen Kriminalromanen immer wieder Schauplatz wird.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Uferschnee (2019)

Blutrhein (2017)

Spätfolgen (2015)

Beitrag in »Berner Blut« (2013)

Beitrag in »Zürich, Ausfahrt Mord« (2011)

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CH-NB-Basel-nbdig-18603-page023.tif

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6224-5

Widmung

Für meine Kinder und Kindeskinder

Zitate

Den Anfechtungen deiner Sinnlichkeit

siehe lachend so zu wie der Ausführung

eines gegen dich verabredeten, dir aber

gesteckten Schelmenstreichs.

Arthur Schopenhauer

*

An die Gefahren, welche unser Leben

auf allen Seiten umgeben, denke ich

möglichst wenig. Ich glaube nicht, dass

man durch beharrliches Starren ins

Chaos weiser und besser wird.

Jacob Burckhardt

*

Was soll nicht alles Meine Sache sein!

Vor allem die gute Sache, dann die

Sache Gottes, die Sache der Menschheit,

der Wahrheit, der Freiheit, der

Humanität, der Gerechtigkeit, ferner die

Sache Meines Volkes, Meines Fürsten,

Meines Vaterlandes; endlich gar die

Sache des Geistes und tausend andere

Sachen. Nur Meine Sache soll niemals

Meine Sache sein.

Max Stirner

Montag, 6. September 1869

1. Capitel

Kommen Sie ruhig, haben Sie keine Angst. Wir versichern Ihnen, dass Sie hier gefahrlos durchgehen können. Auch wenn das Badergässlein ein bisschen düster ist, auch wenn wir uns im minderen Basel befinden, auf dem rechten Rheinufer. Der Stadtteil hat nicht den besten Ruf. Die Armut, ganz recht, die hat sich in dieser Gegend mit Zähnen festgebissen und mit Klauen festgekrallt. Aber ist die Armut wirklich die Mutter des Verbrechens, wie man sagt? Diese Aussage erscheint uns doch ein wenig übertrieben und spekulativ zu sein.

Wir können Sie beruhigen, an einem frühen Morgen wie diesem sind die Spitzbuben und Galgenvögel, die Bösewichte und Halsabschneider, die Schnapphähne und Rosstäuscher noch nicht unterwegs. Haben Sie also keine Angst, wir würden Sie nie willentlich in Gefahr bringen. Wir sind mit all unseren Kräften um Ihr Wohlergehen bemüht, damit Sie einen günstigen Eindruck von unserer schönen Stadt mit hinaus in die Welt nehmen. Gerade jetzt, wo unser Basel neu gebaut wird. Eine Pracht, der Badische Bahnhof, von wo wir gerade hergekommen sind, oder etwa nicht?

Basel wächst, die Stadttore sind offen und die Mauern geschleift, und überall wird gebaut, auch für die vielen Werktätigen, die in der Stadt wohnen wollen. Die Seidenbandweber, die Posamenter, gehen nun von ihrem Schlafplatz aus in die Manufaktur, die werken nicht mehr zu Hause im Heimetli auf dem Land. Die Textilfärberei ist rentabler denn je, die Fabriken und ihre Maschinen brauchen Arbeitskräfte. Menschen. Diese siedeln sich in der ehrwürdigen alten Stadt Basel an, vielfach im minderen Teil, im Kleinbasel. Es herrscht eine neue Zeit, dessen können wir Sie versichern.

Also schauen Sie nicht zu kritisch auf die Häuschen und Hütten des Badergässleins. Lassen Sie sich von den misstrauischen Blicken der verhärmten Alten und dem Gelärm der skrofulösen Kinder nicht abschrecken. Und passen Sie auf, wo Sie hintreten.

Sie können sich vorstellen, wie viele Menschen in diesen eng aneinandergebauten Hütten und Häuschen wohnen. Menschen machen Unrat, das wissen wir alle. Und der Unrat landet auf den Straßen und in den Bächen und Teichen, bis alles in den Fluss, in den Strom gespült wird. Der gute Vater Rhein nimmt den ganzen Dreck klaglos mit und transportiert ihn ab.

Aber wehe, wenn der Sommer allzu trocken, wenn das segensreiche Nass ausgeblieben ist. Sie können sich ja ausmalen, was dann hier los ist. Erst vor vier Jahren haben wir eine Typhusepidemie gehabt in Basel. viertausend Kranke, davon vierhundert gestorben. Eine Katastrophe, nur knapp zehn Jahre nach der letzten Choleraepidemie. Für beide Seuchen war nach den behördlichen Untersuchungen das verschmutzte Trinkwasser verantwortlich. Durch undichte Fassungen der Sodbrunnen waren menschliche Fäkalien hineingelangt. Spätestens nach diesen Katastrophen müssten die Behörden endlich etwas für die notwendige Salubrität der Stadtbewohner unternehmen.

Lange schon diskutieren die Stadtväter über die Einrichtung einer Kanalisation, aber auch eine zweite Brücke über den Rhein will gebaut sein. Das alles kostet eine enorme Summe, das können Sie uns glauben. Und in Basel schaut man, im Vertrauen gesagt, sehr darauf, dass das Portemonnaie geschlossen bleibt. Der Eigennutz regiert. Für das Allgemeinwohl zahlt man ungern, sehr ungern.

Sehen Sie, dort wird es bereits licht und hell. Da vorn fließt der gute Vater Rhein. Folgen Sie uns an seine Gestade. An diesem hellen Frühseptembermorgen spürt man noch die Wärme des Sommers. Auch wenn sich die Sonne, welche die Mutter Erde in den letzten Wochen kräftig aufgeheizt hat, verschämt hinter den quellenden Wolken versteckt.

Rechts passieren wir das ehemalige Dominikanerinnenkloster Klingental und weiter vorn erblicken wir schon den trutzigen Bau der Kaserne, die erst vor sechs Jahren, also im Jahre 1863, fertiggestellt worden ist.

Linkerhand schwingt sich die Rheinbrücke – nein, Moment, das ist übertrieben, so ist es ganz und gar nicht, die Brücke schwingt sich nicht. Sie steht oder liegt eher behäbig da, währschaftes Handwerk. Sie ist der einzige Flussübergang weit und breit. Sie ist eine Art Mischwesen, halb Holz, halb Stein. Über dieses Bauwerk gelangen wir ins Großbasel, zum Münster, zum Rathaus und zum Marktplatz. Vom Kleinbasler Ufer her ist die Brücke aus Stein, vom Großbasler Ufer her jedoch aus Holz, denn dort ist das Wasser tiefer und die Strömung stärker. Die hölzernen Brückenpfeiler lassen sich einfacher und tiefer in den Flussgrund rammen.

Wir könnten selbstverständlich stattdessen auch die fliegende Brücke nehmen, die Fähre, die uns bis zum Totentanz am anderen Rheinufer bringen würde. Eine sichere Sache, dessen seien Sie versichert. Die Fähren hängen an einem Seil und werden jeweils so zur Strömung hingelenkt, dass die Boote von der steten Kraft des fließenden Wassers über den Rhein geschoben werden.

Aber das kostet natürlich Geld. Also begleiten Sie uns doch über die Brücke, da hat man beim Spaziergang über den Strom einen schönen Ausblick. Links, sehen Sie, da vorn, den Rheinsprung hoch, dort befindet sich die ehrwürdige Universität. Darüber ragen das berühmte Weisse und das Blaue Haus der Sarasins in den Himmel, vor über hundert Jahren gebaut. So ist das in Basel, die Häuser der reichen Familien, der Seidenbändelfabrikanten, stehen an höchster Stelle der Stadt. Nur das Münster ist näher am Himmel.

An der Universität, die – Gott sei’s geklagt – recht wenige Studenten hat, etwas über hundert, da lehrten und lehren große Geister, etwa der Philosoph Wilhelm Dilthey oder der Kunstgeschichtler Jacob Burckhardt. Vor einem knappen halben Jahr ist ein neuer Professor für Philologie installiert worden. Ein gewisser Friedrich Nietzsche aus Sachsen. Ein Mann, dem eine grandiose geistige Karriere vorausgesagt wird. Wir werden sehen, ob der Herr zum Ruhme und Ansehen der Stadt beitragen wird.

Also kommen Sie doch weiter, bitte.

Was? Wie bitte? Wir haben Sie nicht verstanden.

Sie fragen sich, ob wir die drei Personen da vorn, am anderen Ufer des Rheins, bei der Schifflände, auch sähen und was sie wohl trieben?

Wir würden meinen, dass zwei heldenhafte Männer gerade einem hilfsbedürftigen Menschen aus den nassen Fluten herausgeholfen und diesen nun am Ufer sozusagen zum Trocknen hingelegt haben. Verzeihen Sie uns den etwas kruden Humor. Möglicherweise ist der Mensch am Boden einer der Teilnehmer des vierten Kongresses der Internationalen Arbeiterassoziation. Die Herrschaften, viele Sozialisten, ein paar hiesige Freisinnige sowie diverse Antiautoritäre aus dem Welschen, die sich alle als Vertreter der Arbeiterschaft betrachten, tagen im Café National, welches wir passiert haben, gleich links von der Rheinbrücke am Kleinbasler Ufer gelegen. Der zu Boden gestreckte Herr ist möglicherweise ein Tagungsteilnehmer, der zu viel am Wirtshaustisch getagt hat, ha, ha. Sie verstehen, was wir meinen?

Ach, Sie finden das gar nicht zum Lachen, Sie haben eher das Gefühl, dass der sehr hilfsbedürftig Daliegende einen recht leblosen Eindruck macht. Sie meinen gar, der Mann sei Opfer eines Unfalls, oder, Gott sei bei uns, eines Verbrechens geworden und liege jetzt tot neben der Brücke. Nun gut, wir können schnell das wahre Geschehen herausfinden …

Nein, nicht? Was? Sie haben genug von dieser Stadt des Verbrechens und des Gestanks und möchten so schnell wie möglich zurück zum Bahnhof, um den ersten Zug in Richtung Bodensee, nach Konstanz, zu erreichen und Basel weit, weit hinter sich zu lassen?

Wir bitten Sie inständig, bleiben Sie. Wem zur Hölle sollen wir denn sonst die Geschichte erzählen, die sich hier auftut? Des Lebens ganze Fülle, der Existenz gesamter Wahnwitz, des Todes sämtliche Spielarten!

Ach so, Sie haben keinen Sinn für das Abenteuer? Dann verschwinden Sie halt, ergreifen Sie das Hasenpanier. Wir werden schon einen neugierigen Fremden für unsere Geschichte finden. Zur Not schreiben wir sie auf.

Wir für unseren Teil sind nämlich sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Wer der elende Mensch, der da wohl mausetot am Rhein liegt, eigentlich ist. Und wer ihn vom Leben zum Tode gebracht hat, das wollen wir selbstverständlich auch wissen. Und warum sowieso!

2. Capitel

Hauptmann Jeremias Weiss kämpfte mit einem Brechreiz. Der Anblick einer Leiche war wahrlich kein schönes Ereignis in seiner ansonsten eher unspektakulären Karriere als Basler Gendarm. Gut, er hatte schon drei Tote geborgen im Dienst. Einen armen Teufel hatte er aus dem Rhein gefischt, der wohl betrunken von der Brücke gefallen war, einen Selbstmörder hatte er vom Seil geschnitten, und mithilfe seines Untergebenen Hölzle hatte er einen Abgestochenen aus einem Hurenzimmer hinausgeschleppt. Aber diese Leiche – und das war sie ohne Zweifel, dieser ehedem lebendige Kerl war tot wie nur etwas, leblos, entseelt, hinübergegangen, im Jenseits angekommen –, diese auf dem Bauch und dem Gesicht liegende männliche Leiche hatte einen Schlag auf den Schädel nicht überlebt. Da war eine Wunde; die Haare auf dem Hinterkopf waren mit einer dunklen Masse verschmiert und verklebt. Es sah aus wie Pech oder Teer – der Gendarmeriehauptmann wusste selbstverständlich, dass es Blut war. Und vielleicht ein bisschen Gehirnmasse. Er konnte das nur einfach nicht sehen, ohne dass ihm dabei schlecht wurde. Weiss schluckte mühsam die brennende Magensäure hinunter.

Eine junger Bursche aus dem Badischen, aus Lörrach, war sehr früh, sehr aufgeregt und aufgelöst, blass um die Nase herum in den Polizeiposten im Rathaus gestürzt. Da läge einer bei der Rheinbrücke, auf dem Großbasler Ufer. Bewege sich nicht. Liege nur da und am Kopf oben, also hinten, eine riesige Sauerei.

Er, der junge Kerl, sei Hausbursche im Gasthof zum Goldenen Kopf. Er habe sich vor seinem Dienstbeginn erleichtern und vor der Anlegestelle des Dampfschiffes von und nach Straßburg in den Rhein schiffen wollen, da sei er auf den Körper gestoßen, den Daliegenden, den Toten. Über den sei er gestolpert und hätte noch gedacht, dass der Kerl seinen Rausch woanders ausschlafen könnte. Doch der Hingestreckte hätte nicht reagiert, sich nicht bewegt. War offenbar entseelt. Tot.

Weiss hatte seither schon mehrere Neugierige wegjagen müssen. Zwei, drei junge Frauen, die zu den Stadtresidenzen der Patrizier zum Dienstantritt als schlecht bezahlte Haushaltshilfen eilten. Furchtbar kreischten sie, das tragische Schicksal des ein paar Meter von der Brücke entfernt Daliegenden erahnend, dabei selber schwankend zwischen Schrecken und Freude über das Unerwartete. Drei, vier Gemüsebauern aus dem Markgräflerland, die neugierig zwischen den Salat- und Kohlköpfen auf ihren Handkarren hindurchgeschaut hatten. Ein wohlgekleideter, wenn auch etwas derangierter junger Herr, aus einer der vornehmen Familien der Stadt womöglich, der seinem Mundgeruch nach von einem Gelage heimgestolpert war und einige Worte in seinen nicht vorhandenen Bart gemurmelt hatte. Der war aufdringlich gewesen, hatte sich mausig machen wollen. Er studiere die Anatomie und die Befindlichkeit des Menschen, hatte er gelallt. Er wisse alles, was damit zusammenhänge. Der Mann am Boden sei ganz offensichtlich ohne Bewusstsein. Das sei gefährlich.

Der Gutgekleidete hatte sich tatsächlich für besonders großartig gehalten und unbedingt hin zur Leiche gewollt, bis Weiss ihm geduldig erklärt hatte, dass er derjenige sei, der die Staatsmacht verkörpere. Worauf der junge Herr fluchend und rülpsend davongestolpert war.

Jetzt wischte Weiss sich den Schweiß von der Stirn. Handelte es sich beim Toten um einen Betrunkenen, der vom Treppenaufgang zur Brücke heruntergefallen war und sich den Kopf tödlich angeschlagen hatte? Möglich war alles, aber vielleicht hatte jemand den armen Kerl auch heftig gestoßen. Es war alles ein blutigblödes Durcheinander.

Weiss konnte immer noch nicht hinsehen. Nach ein paar klaren Gedanken erschien es ihm eindeutig, dass jemand den Unglückseligen mit irgendetwas von hinten mit voller Wucht am Kopf getroffen hatte. Ein Verbrechen jedenfalls. Das nahm der Gendarm mit einiger Gewissheit an. Doch nun stellten sich die Fragen: Wie und warum, ja, und wer?

Wo war zum Beispiel die Tatwaffe? Nirgendwo lag etwa ein blutverschmierter Knüttel. Nichts war zu sehen, das den Tod dieses Unglücklichen hätte verursachen können. Kein spitziger Stein, kein Eisenstück von der Holzbrücke, nichts.

Betrunkene, die sich stritten und handgemein wurden, gab es leider allzu oft in der Stadt. Proleten, die ihren kargen Lohn in Schnaps anlegten und dann in ihrem grundsätzlichen Lebensunglück aufeinander losgingen. Besser, sie brachten sich gegenseitig um, bevor sie ihre Frauen und Familien misshandelten, dachte Weiss.

Aber der Tote war sorgfältiger gekleidet als ein Fabrikarbeiter. Ein Raubmord? Der Gendarmeriehauptmann seufzte tief, er konnte es nicht länger hinausschieben, er musste die Leiche auf den Rücken drehen und ihr ins tote Gesicht starren. Er schluckte, um den andauernden Brechreiz loszuwerden.

Er winkte den Gendarmen Hölzle heran, der bis anhin neugierige Passanten zurückgedrängt hatte. Vorsichtig legten sie Hand an, Weiss schob den rechten Arm unter die Schulter der Leiche und hob sie an. Er schnaufte tief durch und drehte den Körper auf den Rücken. Tote Augen starrten den Gendarm Jeremias Weiss an. Der schaute voller Schrecken weg. Dann kniff er seine Augen so fest wie möglich zu, als ob er damit das Bild des Toten, ja den Toten selbst zum Verschwinden bringen könnte. Es nützte nichts. Er atmete tief ein, sog alle Luft, die er kriegen konnte, in seine Lungen, stieß sie wieder aus, öffnete die Augen und sah genau hin.

Gopfertori, den Toten kannte er, trotz der verzerrten Züge. Er hatte ihn schon öfter gesehen. Im Rathaus. Die Gendarmerie war gleich nebenan stationiert. Der Mensch hier war ihm als Lebender auf der Treppe zum Ratssaal begegnet. Nicht nur einmal. Er war immer die Stufen hochgeschlichen, direkt zu den Räumlichkeiten, in denen der Bürgermeister Carl Felix Burckhardt üblicherweise zu finden war.

Im Gendarmerieposten gingen Gerüchte um, man munkelte, dass der Kerl ein Geheimagent war, ein Spezialbeamter, der dem Bürgermeister direkt unterstand und nur diesem Bericht erstattete. Vor allem wegen der Sozialisten und anderen Unruhestifter, die sich jetzt in Basel befanden, anlässlich ihres Kongresses. Auch Weiss war bereits vom Bürgermeister diesbezüglich instruiert worden. Und auf seine Nachfrage hin hatte er die unmissverständliche Weisung erhalten, alles dafür zu tun, dass dieser, äh, Hofmann, genau, Hofmann hieß der Spezialagent, dass der also völlig uneingeschränkt und ungestört agieren konnte.

Jetzt war der Geheimagent tot. Niedergeschlagen? Ermordet? Warum? Weshalb? Was mochte das alles bedeuten? Was steckte dahinter?

Weiss schnaufte schwer. Er brachte seine Nase in die Nähe des Gesichts des Toten. Nein, kein Alkohol, nur faule Zähne.

Weiss schluckte schwer und schickte den Gendarm Hölzle weg, zum nicht weit entfernten Polizeiposten, um von dort aus ein Transportmittel zu besorgen. Danach würde es mit dem Leichnam auf dessen vorletzter Reise zum Bürgerspital gehen, um ihm nach den polizeilichen Abklärungen die letzte Ehre zu erweisen.

Weiss musste den Toten wohl umgehend Carl Felix Burckhardt melden. Das Treffen mit dem Bürgermeister lag dem Gendarmerieoffizier jetzt schon schwer auf dem Magen.

3. Capitel

Professor Friedrich Nietzsche schlug das Buch zu und wischte sich über seine schweißnasse Stirn. Das war ja unerhört. So etwas war ihm noch nie untergekommen. Dagegen waren die Erkenntnisse des verehrten Arthur Schopenhauer lediglich eine philosophische Waisenkinderei. Das, was er gerade gelesen hatte, war geistiges Dynamit allererster Güte.

»Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie und so weiter, sondern allein das Meinige, und sie ist keine allgemeine, sondern ist – einzig, wie ich einzig bin. Mir geht nichts über Mich!«

Der noch junge Professor für Klassische Philologie an der Universität Basel stand ruckartig auf, der unbequeme kleine Stuhl fiel zu Boden, das frisch gefüllte Tintenfass auf dem Tisch schwappte über. Schnell zog Nietzsche das Buch weg, bevor es beschmutzt wurde. Max Stirner. »Der Einzige und sein Eigentum«. Ungeheuerlich!

Die völlige Abwendung von allem. Der Gesellschaft. Von Staat und Ständen. Auch von der Kunst und der Kultur. Blanker Nihilismus. Jede sittliche Idee wurde verworfen. Alles, was irgendwie als Glaube, als äußere Gewalt sich über das Individuum stellt, verneint dieser Stirner als Schranke seines Ichs. Nur das eigene Ich inmitten von Blumen und Bienen, die wie das Ich keine innere Bestimmung, die nichts zu erfüllen haben. Keine Kulturleistung. Nur existieren, wild nämlich und nicht dressiert. »Ich hab’ Mein Sach’ auf Nichts gestellt.«

Nietzsche ging aufgeregt im Zimmer hin und her. Er spürte einen inneren Widerstand, diese Sätze von Stirner nach- oder gar weiterzudenken. Dennoch setzten sie ihn in Bewegung. Er hielt am Büchergestell an, da lag ein Bündel Notenpapier. Er blätterte darin. Ach, seine Sehnsucht, Musik zu komponieren. Wofür? Nur um als Biene und Blume dazustehen. Das musste doch auch jemand hören. Er wollte etwas erreichen, er wollte beeindrucken, schaffen. Die Schönheit. Das Reine. Er spürte eine große Sehnsucht in sich. Das Schöpferische. Aber er wollte auch, dass man auf ihn aufmerksam wurde, dass man ihn kannte und bewunderte, hier, in diesem steinernen Basel mit seinen reichen Familien. Dass man ihn verehrte, nein, das war Unsinn, er war schließlich kein Denkmal.

Manchmal erwachte er frühmorgens in seinem kargen Schlafzimmer und konnte es kaum glauben, dass er nun in dieser fremden Stadt Basel lebte und eine angesehene und wegen seiner Jugend außerdem hoffnungsvolle universitäre Lehrkraft war.

Plötzlich, vor etwa einem halben Jahr, war der gute Ritschl, sein Philologieprofessor in Leipzig, dahergekommen und hatte ihn, Nietzsche, gefragt, ob er sich diese Aufgabe zutraue. Und er, im Saft der Jugend und ohne lange zu überlegen, hatte ja gesagt. Wie hätte er auch den Wunsch des verehrten Friedrich Wilhelm Ritschl abschlägig beantworten sollen.

Anscheinend war es ohnehin eine abgemachte Sache gewesen. Der Emissär aus Basel, ein gewisser Vischer-Bilfinger, verantwortlich bei der Regierung der Stadt für die Sache der Lehre und der Erziehung, suchte einen Dozenten für die antiken Sprachen an der Universität Basel. Anfang Dezember letzten Jahres war durch den Wegzug des vormaligen Professors der Lehrstuhl für griechische Sprache und Literatur plötzlich frei geworden. Man suchte einen geeigneten Nachfolger und wandte sich an die Kollegen in Leipzig.

Ritschl ließ seinen Einfluss bezüglich seines Lieblingsschülers erfolgreich spielen und ließ keinen Zweifel an seiner Begabung aufkommen: »Er wird eben alles können, was er will«, hatte er an Vischer-Bilfinger geschrieben und ihn, Friedrich Nietzsche, gemeint. So war er ohne jeglichen Abschluss und ohne Doktorarbeit fest an der Universität Basel angestellt worden.

Er stellte sich aufrecht hin und atmete tief durch. Das war wichtig. Der Atem musste den Körper durchströmen können. Die Lungen füllen und weiten, vor allem früh am Morgen, wo die Luft noch gut war.

Dann zwirbelte er die Enden seines Schnäuzers. Mit diesem hatte er Eindruck geschunden bei seinen Studenten und Schülern, da war er sich sicher. Er richtete seine Brille, die immer leicht verbogen war. Es war ein zu billiger Blechdrahtrahmen.

Das Sommersemester hatte er bald hinter sich. Jeden Tag Vorlesungen, von Montag bis Mittwoch die Geschichte der griechischen Lyrik, von Donnerstag bis Samstag über die Choephoren des Aischylos. Am Montag noch ein Seminar. Das Ganze vor acht, neun Hörern, nicht mehr. Die Universität Basel hatte insgesamt lediglich etwas über hundert Studenten.

Seine Antrittsrede für Basel, »Homer und die klassische Philologie«, hatte er vor Publikum am 28. Mai in der Aula des Museums an der Augustinergasse gehalten. Ein schöner Erfolg war es gewesen. Ihm war es recht warm vor Freude geworden ob all der Zustimmung und Glückwünsche, auch wenn ihn das steife Händeschütteln mit den Basler Honoratioren bald gestört hatte.

Jetzt musste er noch seine Griechischstunden vorbereiten. Er war nicht nur Professor an der Universität, sondern außerdem Lehrer am Pädagogium, welches gegenüber des Münsters und nicht weit von der Universität lag. Darüber, dass er neben seiner universitären Dozententätigkeit auch Gymnasiasten unterrichten musste, hatte man ihn vorher nicht informiert. Eine ebenso raffinierte wie weise Sparmaßnahme dieser Basler Pfahlbürger und Philister, hatte Nietzsche gleich nach Amtsantritt gedacht.

Am Basler Pädagogium hatte er achtzehn Schüler, nein siebzehn, der Hausmann mit dem kaum verständlichen Akzent eines Ost- oder Mostschweizers – als den hatten ihn seine Mitschüler stets grinsend bezeichnet –, dieser Hausmann war gerade ausgetreten. Sechs Stunden Griechisch hielt er, Nietzsche, in der Woche ab, neben seiner Arbeit an der Universität. An jedem Tag musste er eine Stunde geben, so ungünstig verteilt waren diese Lektionen. Deshalb hatte er lediglich den Samstagnachmittag und den gesamten Sonntag frei, ein recht kurzes Wochenende. Dies missfiel ihm sehr.

Obwohl diese Lehrertätigkeit an sich ihm fraglos Spaß machte. Er behandelte die jungen, wissbegierigen Männer anständig und hoffte, ihre Liebe zur Antike zu erwecken. Und auch ihren Geist anzustacheln, zur Pflege von Kunst und Wissen. Wenngleich die Liebe zur Antike oder deren Erforschung gemäß diesem Stirner offensichtlich ein Sparren war.

»Mensch, es spukt in Deinem Kopfe; Du hast einen Sparren zu viel! Du bildest Dir große Dinge ein und malst Dir eine ganze Götterwelt aus, die für Dich da sei, ein Geisterreich, zu welchem Du berufen seist, ein Ideal, das Dir winkt. Du hast eine fixe Idee!«

Nietzsche konnte diesen Stirner schon auswendig zitieren, derart verführerisch waren diese Gedanken. War es möglich, dass der Mann zumindest nicht vollkommen unrecht hatte? Dass all die Kunst und Kultur, die Musik und das Große …? Entsetzlich, so etwas überhaupt nur denken zu wollen. Nietzsche trocknete sich wieder die Stirn.

Hier saß er nun, der Gräzist und Philologieprofessor Friedrich Nietzsche, am Schützengraben Nummer 45, als Mieter von zwei Zimmern im ersten Stock.

Unweit von diesem unscheinbaren Reihenhäuschen außerhalb der ehemaligen Stadtmauern stand das alte, pittoreske Spalentor, das man hatte stehen lassen. Vielleicht als Mahnung, als Erinnerung. Die zugehörige Mauer selbst war vor über zehn Jahren abgerissen worden, hatte man Nietzsche erzählt. Neue Häuserreihen zogen sich hinaus ins Freie. Der Wind des Neuen blies bis nach Frankreich hinein. Oder vielleicht wehte er auch vom westlichen Nachbarland herüber in die ruhige, bedächtige Schweiz.

Plötzlich hörte Nietzsche Lärm. Gekeife. Weiber. Unten vor dem Haus unterhielt sich lautstark seine Vermieterin mit zwei weiteren, ähnlich ausladenden Frauen. Es musste um gar schreckliche Dinge gehen, denn die Frauen schlugen immer wieder einmal die Hände über dem Kopf zusammen. Sie fragten sich wohl kaum, ob sie einen Sparren im Kopf hatten. Nietzsche sah dem merkwürdigen Spektakel ein paar Minuten zu.

Kurz darauf, als er vor das Haus trat, erfuhr der junge Professor, warum all die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen worden waren. Am Rheinufer, auf der Großbasler Seite, war eine Leiche gefunden worden. Ein Mann. Höchstwahrscheinlich von fremder Hand entseelt. Ein Ermordeter.

Man wäre ja seines eigenen Lebens nicht mehr sicher in Basel. So weit sei es gekommen, seitdem die Mauern abgebrochen waren und all das Gesindel ungestört in die Stadt marschieren konnte, jammerte die verwitwete Schneiderin Adolphine Vogler-Riesler, die im Parterre des Hauses wohnte und Zimmerwirtin des Professors Nietzsche und seines Kollegen, des Nationalökonomen Gustav Schönberg, war.

Mit diesem und dem Juristen Hartmann pflegte Nietzsche am meisten Umgang, seit er nun seit ziemlich genau viereinhalb Monaten in Basel war. Man ging zusammen essen und diskutierte, vor allem über die Universität, aber auch über die Stadt Basel, die den dreien oft wie ein vergessenes Stück Mittelalter vorkam, obwohl die Zeichen der neuen Zeit allüberall zu lesen waren. Die hätten noch den Mut, diese Basler, eigenartige Charaktere zu sein, deren Ideale die Antike war, meinte Nietzsche einmal, und seine beiden Mitprofessoren wiegten dazu die Häupter, ob zustimmend oder ablehnend, das wurde nicht recht klar.

Nun jedoch schnaubte der junge Philologieprofessor in seinen Schnäuzer und versuchte, die aufgebrachte Frau Vogler angelegentlich zu beruhigen. Es gelang ihm nicht besonders gut. Die Frau verstand ihn nicht in ihrer Erregung. Und er beherrschte diesen schrecklichen Schweizer oder Basler Dialekt überhaupt nicht.

Die Witwe schlug erneut die Hände über dem Kopf zusammen, brachte dann allerdings vor lauter Emotion und Entrüstung kein Wort heraus.

So fragte Nietzsche nach, in deutlichen deutschen Worten: »Nun, nun, gute Frau, ganz ruhig, weiß man denn schon, um was es bei diesem, äh, Mord ging? Niedrige Beweggründe, nehme ich an. Geld. Leidenschaft. Weiß man etwas Genaueres?«

Die Zimmerwirtin sah Nietzsche nur entgeistert an und ächzte ein wenig. Bevor sie erneut die Hände über dem Kopf zusammenschlug, ging der Professor lieber zurück in seine Höhle.

In seinem Kopf stiegen auf einmal merkwürdige Gedanken herum. Ein Mord. Was für eine Grenzüberschreitung, einen anderen Menschen umzubringen. Was ging in einem Mörder vor? Vernunft und Laster lassen sich sehr wohl vereinen, und erst dadurch sind große Verbrechen möglich. So oder so ähnlich stand es bei Schopenhauer geschrieben. Oder hatte er das bei diesem Stirner gelesen?

4. Capitel

Fritz Hieblers Augen strahlten unter einem blonden, ungebändigt nach allen Richtungen sprießenden Haarschopf hervor. Sein jugendliches, frisches Gesicht leuchtete, Sommersprossen sprenkelten Stirn und Wangen und blonder Flaum wuchs unter der Nase und am Kinn. Sein Hals ragte aus einem verwaschenen Hemd ohne Kragen heraus, seine Hände, trotz seiner Jugend bereits grobe rote Arbeiterhände, stützte er auf seine Oberschenkel. So saß er da, auf einem Betonsims am Kleinbasler Rheinufer, und lehnte sich mit dem Rücken an einen Holzpoller. Fritz Hiebler war aufgeregt, agitiert, in höchstem Maße erfreut, er platzte vor Stolz und auch vor Neugierde. Er wusste selbstverständlich, warum er dieses Hochgefühl verspürte. Nicht nur, weil er an diesem hohen Vormittag nicht in der Fabrik sein und arbeiten musste. Es war etwas anderes, mehr, viel mehr.

Er sah dem struppigen, bärtigen Alten, der neben ihm saß, aufmerksam zu. Der zündete sich schon wieder eine Zigarette an und inhalierte genüsslich. Danach lächelte er verklärt, wandte sich seinem jugendlichen Begleiter zu und sprach mit tiefer Stimme, in einem guten Deutsch, wobei er die Wörter eigentümlich betonte: »Das schönste Glück ist es, junger Freund, im Kampf für die Freiheit zu sterben. Dann kommen Liebe und Freundschaft, schließlich Wissenschaft und Kunst sowie Rauchen, Trinken, Essen, Schlafen.«

Fritz Hiebler hatte die Menge des Frühstücks gesehen, die der Alte in sich hineingeschaufelt hatte. Dazu ein Brönnts zum Schluss, ein gebranntes Wasser. Zur Verdauung. Und schließlich wieder eine Zigarette.