Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hobbydetektiv Melchior Fischer

- Sprache: Deutsch

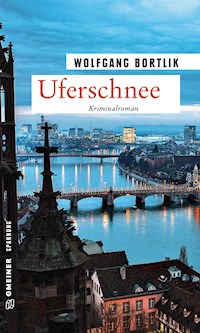

Ein Drogenschmuggler liefert im Basler Rheinhafen zu wenig Kokain ab und stirbt. Aushilfsdetektiv Fischer wird in den Fall hineingezogen, denn der Freund seiner Tochter hat das verlorene Kokain gefunden. Und behalten. Fischers Spezi Franz Gsöllpointner von der Basler Kripo hat ein paar Polizeiskandale am Hals, trotzdem hilft er Fischer. Dem verrät eine Kiste Wein zufällig, wer der Kokainpapst von Basel ist. Viel anfangen kann er damit jedoch nicht, denn er wird vom Blitz getroffen - oder doch von einem gezielten Schlag?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolfgang Bortlik

Uferschnee

Kriminalroman

Zum Buch

Großdeal in KleinbaselAm Kleinbasler Rheinufer, auf der neuen Vergnügungsmeile in der Nähe des Hafens, liegt ein Toter. Offenbar ein Drogenkurier. Doch wo ist das Kokain, das er via Schiff nach Basel gebracht hat? Zweieinhalb Kilo davon befinden sich jedenfalls im Besitz des Taugenichts Jari, dem neuen Freund von Rebecca, Tochter des Schönwetter-Detektivs Melchior Fischer. Als Jari und Rebecca von zwei mysteriösen Männern bedroht werden, kann Fischer nicht umhin, sich mit seinen bescheidenen ermittlerischen Fähigkeiten einzumischen. Hilfe erhält er dabei von seinem Fußballkumpel, Kommissär Franz Gsöllpointner von der Basler Kriminalpolizei, der allerdings schon allerhand um die Ohren hat. Denn in der Stadt Basel häufen sich die Skandale im Polizeikorps und der Ruf der »Schugger« scheint ruiniert. So kommt Fischer der Sache schneller als sein Spezi auf die Spur. Der Fall reicht in allerhöchste Sphären: Ein geheimnisvoller Drogenbaron aus besten Kreisen sowie Finstermänner aus einer Muckibude treiben ihr Unwesen. Aber nicht nur Kokain verseucht die Stadt Basel …

Wolfgang Bortlik wurde 1952 in München geboren und lebt seit Langem in der Schweiz, momentan in Riehen bei Basel. Viele Jahre war er als Buchhändler, Rezensent und Sportdichter für die NZZ am Sonntag tätig, seit seinem Ruhestand schreibt er nur noch. Seine Liebe zum Buch zeigt sich auch durch sein Engagement bei der Riehener Literaturinitiative Arena, wo er dem Vorstand angehört. Seine Freizeit widmet er seiner Nachkommenschaft und dem Fußball.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Blutrhein (2017)

Spätfolgen (2015)

Impressum

Gefördert vom Basler Literaturkredit

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

2. Auflage 2019

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Ipsimus / fotolia.com

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-5896-5

Widmung

Für Rosa Emma Karolina,

Rose of my Heart

Zitate

Der Trieb des Menschen zu gegenseitiger Hilfe hat

einen so uralten Ursprung und ist so tief mit der

ganzen vergangenen Entwicklung der Menschenrasse

verbunden, dass er von dem Menschengeschlecht bis in

unsere Zeit trotz allen Wechselfällen der Geschichte

bewahrt worden ist.

Peter Kropotkin

*

Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir.

Bianca Castafiore

*

Nichts geschieht zufällig, sondern alles aus einem

Grunde und mit Notwendigkeit.

Leukipp

Teil I

1 Down By The River

Mister X schimpfte lautlos in sich hinein. Sein ebenmäßiges Gesicht verzog sich zu einer Grimasse des Missfallens. Die schöne, glatte Stirn wurde ein Furchenfeld. Ein Acker des Ärgers. Feindseligkeit tauchte in seinem Blick auf. Ein böses, hartes Strahlen der grünbraunen Iris. Trotz aller Tendenz zum Brutalen funkelten immer noch goldene Sprengsel auf der Regenbogenhaut. Aber auch die seidenschwarzen Augenbrauen sträubten sich. Die hohen Wangenknochen wirkten ausgeprägter denn je. Die Nase spitz vor Zorn. Die sonst so vollen Lippen ein schmaler Strich. Der gesamte Körper in vibrierender Enttäuschung. Er stand auf einmal schräg und wie verzogen, ganz aus dem Gleichgewicht, als ob der Boden sich unter ihm unsicher hin und her bewegen würde. Ein körperliches Misstrauen gegen das Fundament der Welt. Oder gegen die Menschheit, die ihn augenscheinlich im Stich ließ. Und so kamen die Worte, die sich im Zorn fügten, die dieser Unwucht Ausdruck verliehen. Die den großen Ärger zu beschreiben, vielleicht auch zu bändigen versuchten. Es waren böse Worte.

Mister X schluckte sie hinunter. Dann schüttelte er den Kopf, zog die Schultern hoch, ließ sie wieder fallen und ging auf und ab. Er hielt sich in der Dunkelheit, lehnte an einem Eisengitter. Hinter ihm der Fluss. Ölglatt. Kolkrabenschwarz. So wie Tinte. Ein dunkler Teppich.

X versuchte sich den Anschein zu geben, ruhig zu sein, ganz cool. Ein paar Nachtschwärmer waren noch unterwegs, liefen ohne Eile, fuhren auf dem Fahrrad vorbei Richtung Stadtmitte. Licht fiel durch eine hohe Fensterfront unter der Brücke. Davor hatten sich ein paar Black People versammelt und gestikulierten, redeten und lachten. Dazu blecherner Reggaesound aus einem tragbaren Musikgerät.

Da nun das Fluchen endlich mit Macht aus Mister X herauswollte, ging er ein Stück weit weg, am Ufer entlang, flussabwärts. Er zwang sich, leise zu schimpfen, damit er keine Aufmerksamkeit erregte. Obwohl es ziemlich unwahrscheinlich war, dass ihn zu dieser Stunde, nahezu elf Uhr abends, jemand hörte. Schon gar nicht an diesem Ort, bei dem Betonbrückenkopf in der Nähe des Basler Rheinhafens.

Mister X fluchte also, hemmungslos, sinnlos.

Mister Y ließ ihn im Stich.

Mister Z würde das nicht gefallen.

Das mysteriöse Mister-Getue hatte X schon immer genervt, aber der Chef stand nun mal auf diese Art von Versteckspielen, und er ließ sich dabei auf keine Diskussion ein. Mister Z war der Big Boss, er hielt die Fäden in der Hand, er hatte die Beziehungen und er zahlte schlussendlich die Löhne. X wusste selbstverständlich, wer Mister Z war und was er sonst noch so tat, wenn er nicht Kokain einführte und damit handelte. Doch X hütete sich.

Es war gut möglich, dass er die Nummer zwei im regionalen Drogenumschlag war. Auch wenn Z sich bei derlei Statusfragen gerne bedeckt hielt und alle Nachfragen verwedelte und dann nur noch mysteriöser daherkam. Z war in der Beziehung eigen. Er fand es stilvoll, dieses Mister-Getue. Mysteriöse Anonymität wie bei einem Geheimbund, einer arkanen Bruderschaft! Nebulös und schleierhaft. Solches Zeug. Völliger Blödsinn, hatte X stets gedacht, der eh nur die Hälfte von dem Geraune verstanden hatte.

Mister Z hatte wahrscheinlich einfach zu viele schlechte Filme angeschaut, vielleicht auch zu viele Schundromane gelesen.

Nur, wer der immer noch abwesende Mister Y war, das wusste X nicht. Jedenfalls war der Typ eine totale Flasche, ein Idiot, ein Knallkopf, ein Blödmann und ein ausgemachter Stümper. Es war doch nicht so schwer, im Basler Rheinhafen als Matrose eines Frachtschiffs aus den Niederlanden die Ware an sich zu nehmen, die irgendein Mister W im Rotterdamer Hafen unter geladenem Kies oder Kohlebergen oder sonst wo versteckt hatte und rheinaufwärts in die Schweiz gebracht worden war.

Mister Y hätte die Ware dann an X übergeben müssen, unter dem Kleinbasler Brückenkopf der Dreirosenbrücke, und zwar Punkt zehn Uhr abends. Mit der Losung »Mister Y liefert pünktlich«. X hätte sich andere Orte für die Transaktion vorstellen können. Aber eben. Mister Z hatte das Sagen.

Die Lieferung, gute 15 Kilo Kokain, sollte in einer unauffälligen Tragtasche stecken. Aber der Drogenbote war nicht gekommen.

Und der Anruf von X bei Mister Z, nachdem schon fast eine halbe Stunde verstrichen und kein Mister Y aufgetaucht war, war auch nicht sehr erbaulich gewesen: »Stelle halten, Klappe halten, weiter Ausschau halten!«

Als wenn das nicht auffällig wie ein roter Affenarsch gewesen wäre, sich unter der Dreirosenbrücke herumzutreiben. Hier ging es trotz einer gewissen Unwirtlichkeit immer noch rund. Jeder wusste, dass das ein Platz war, auf dem die kleinen Dealer die Zeit totschlugen. Unter den Reggae-Brothers waren sicher auch ein paar, die auf der Straße Kügeli, also Koks in Kleinstmengen, vertickten. Er, Mister X, war sozusagen ihr Großhändler. Besser, man wusste jeweils nichts vom anderen. Und um allfälligen misstrauischen Blicken von Hundehaltern aus dem Quartier, Nachtschwärmern, möglichen Zivilbullen und verzweifelten Sozialarbeitern zu entgehen, verhielt X sich so harmlos und zufällig wie möglich. Bis er innerlich zu kochen begann.

Eine halbe Stunde nach dem Telefonat mit Z hatte er endgültig die Schnauze voll. Er wanderte fluchend knapp 400 Meter die Straße rheinabwärts, durch das Niemandsland der stillen und verlassenen Gebäude, die einst die pharmazeutische Industrie beherbergt hatten, bis zu der Stelle, von wo ein kleiner Durchgang ans Rheinufer führte. Hier gelangte man auf die Uferstrasse. Früher war das alles Industrie gewesen. Nun befanden sich zwischen Tanks und Lastwagen mehrere Brachen, wildromantische Lagerplätze von Kultur und Gastronomie. Eine Vergnügungsmeile sozusagen. Wenn man noch weiter ging, erreichte man über die Mündung des Flüsschens Wiese das Dreiländereck und das Kleinhüninger Hafenbecken, wo die Frachtschiffe anlegten. Diese Strecke hätte Mister Y eigentlich mit der Ware daherkommen müssen. Gegen Ende September war spätabends nicht mehr so viel los in Gastronomie oder Kultur hier am Rheinufer und auch wenig sonstiger Betrieb.

X rauchte mittlerweile seine zehnte Zigarette an diesem Abend. Der Job war nicht gut für seine Lunge und seine Gesundheit. Aber was sollte er machen? Er kannte keinen anderen Beruf, bei dem er mit so wenig Aufwand so viel verdiente. Wenn alles glattging natürlich, sonst gab es Trouble. Das war klar.

X erschrak, als er plötzlich zwei Lichtpunkte aus der Dunkelheit auf sich zuschaukeln sah. Fahrradfahrer. Er trat in den Schatten eines Schuppens, um die beiden Radler nicht unnötig zu erschrecken. Sie fuhren fröhlich plaudernd vorbei. »Spezielles Projekt«, »voll toll« und »Endtermin«, meinte X zu verstehen. Verpisst euch bloß!, dachte er.

Plötzlich hörte er ein Stöhnen, ein Ächzen – ein Geräusch, offensichtlich verursacht durch menschliche Atmung, die nicht richtig funktionieren wollte. Da war jemand. Da würgte einer. X schaute sich vorsichtig um. Hinter dem niedrigen Gebäude lag etwas, ein Haufen nur. X trat vorsichtig näher. Das Bündel am Boden bewegte sich kaum merklich. Ächzte.

X holte sein galaktisches Smartphone hervor und leuchtete. Es war ein Mann, der da vor ihm lag. Er roch nicht gut. Der kam direkt aus der Haifischbar, rauschte es durch den Kopf von X. Er beugte sich vorsichtig zu dem Menschenhaufen hinunter. Da war einer betrunken über alle Maßen. Der Hingestreckte war wahrscheinlich schon weit über eine normale Alkoholvergiftung hinaus. Neben dem menschlichen Wrack stand etwas. Eine geräumige Tasche, die im erneuten Aufblitzen des Handylichts blau erstrahlte. Mister X kannte sie aus dem weltberühmten schwedischen Möbelhaus.

War dieses ächzende Elend eventuell Mister Y, der kokainschmuggelnde Seemann, der auf seinem Gang zur Dreirosenbrücke unterwegs abgestürzt, versumpft und dann hier gestrandet oder besser gesagt dicht wie eine Natter, sturzbetrunken, voll wie ein Loch zusammengebrochen war?

Weil der Herbstanfang bis anhin zur Freude der Menschen klimatisch recht freundlich gewesen war, hatten auch bei Abendkühle entlang des Rheinufers noch genügend Etablissements mit alkoholischem Angebot geöffnet. Wahrscheinlich hatte sich diese Knallcharge unterwegs volllaufen lassen. X stieß heiße Luft aus. Es war zum Wahnsinnigwerden. Mister Z und seine internationalen Professionals!

Er ging um den Dahingestreckten herum und nahm sich die blaue Tasche vor. Sie enthielt fünf ziegelsteingroße Pakete, ordentlich in Cellophan verpackt und großzügig mit braunem Band verklebt. Das war es, was er brauchte. Er nahm die Tasche, trat dem Liegenden im Vorbeigehen in die Weichteile, hoffte, dass es ihm ordentlich wehtat und entfernte sich. Der sehr miserabel Daliegende stöhnte jämmerlich auf und wand sich wimmernd.

Nach fünf Schritten drehte sich Mister X um und trat noch mal zu. Dreimal, viermal, fünfmal. In die Rippen, in den Bauch, wohin er gerade traf. Dabei zischte er ausgiebig Flüche und Schimpfwörter, alles wollte mit Macht aus ihm heraus.

Doch dann glätteten sich seine Brauen, der verzerrte Mund wurde sinnlich und rund, X entspannte sich und stand wieder gerade in dieser Welt. Niemand konnte von ihm verlangen, dass er sich um den darniederliegenden Kokainboten kümmerte.

Er verließ das Gelände am Rhein und fiel in Laufschritt, die blaue Tasche über der rechten Schulter. Er bog links ab, als er aus dem Uferweg kam, weg von der Dreirosenbrücke, und verschwand bald im Häusergewirr des westlichen Teils des Kleinbasler Klybeckquartiers.

2 Don’t Let It Bring You Down

Kommissär Franz Gsöllpointner von der Basler Kriminalpolizei büschelte diverse A4-Blätter und heftete sie ziemlich gewalttätig mit einem massiven Stanley Bostitch mit der Artikelnummer B310HDS auf seinem Schreibtisch zusammen. Dann warf er das Textkonglomerat in die linke oberste Schublade. Er wusste, dass ihn eines Tages jemand in seiner Amtsstelle wegen unglaublicher Papierverschwendung anschwärzen würde. Denn Gsöllpointner druckte grundsätzlich jede Mail aus, ob wichtig oder unwichtig, bevor er sie las. Je nach intuitiv gefühlter Relevanz versorgte der Kommissär die Botschaften in einer der vielen, vielen Schubladen in seinem Büro. Diese würde er dann am Ende des Jahres mit einem gründlichen Furor leeren. Recht oft führte er die Ausdrucke aber auch gleich der Altpapiersammlung zu.

Franz Gsöllpointner war in Oberbayern geboren und aufgewachsen und einst der Liebe wegen nach Basel gezogen. Nun war er seit Jahrzehnten Schweizer und fast ebenso lange bei der Basler Kriminalpolizei beschäftigt. Er war schon immer ein zäher Kerl gewesen und hielt sich nach wie vor gut in Form. Zur Not spielte er Fußball oder fuhr mit dem Fahrrad durchs schöne Markgräflerland. Seine ehedem üppigen braunen Locken waren mittlerweile spärlicher und grau geworden. Sein bayrisches Temperament war etwas eingebaselt, gezähmt durch eine bürokratische Karriere und den langwierigen Kampf gegen das trockene Stroh und die Widernisse im hiesigen Amtsschimmelstall.

Der Kommissär nahm den nächsten Bogen Papier zur Hand und las schwarz auf weiß auf 90-Gramm-Hochweiß von einem Toten, der an der Uferstrasse im Kleinbasel gefunden worden war. Ein Mann, 48 Jahre alt, dem Pass in seiner Hosentasche nach Holländer, Augen blau, Haare blond und schütter, 1,83 Meter groß. Erstickt an seinem Erbrochenen. Wahrscheinlich deshalb, weil er über drei Promille im Blut hatte. Ein Tourist wahrscheinlich, der zu viel gebechert hatte in den wilden Bars und Beizen des rechten Rheinufers und der schließlich unter der Last von Dämon Alkohol hinter der Baracke am Anfang des Uferwegs zusammengebrochen war.

Soweit war alles klar. Doch dann las der Kommissär den Namen des Toten noch einmal: Dennis Bergkamp hieß er laut Ausweis. Dennis Bergkamp? Gsöllpointner zuckte nicht nur innerlich zusammen. Der Tote hieß wie einer seiner fußballerischen Helden. Und alle persönlichen Daten, Alter, Größe und so, schienen ebenfalls zu passen. Der große Dennis Bergkamp, von Ajax Amsterdam ausgebildet, bei Arsenal London und im niederländischen Nationalteam unsterblich geworden. Das Tor gegen Argentinien im WM-Viertelfinale 1998 in Marseille. Ein weiter Diagonalpass von links, von Bergkamp mit dem rechten Fuß aus der Luft angenommen, den Gegner, den Argentinier Ayala, ins Leere laufen lassen und mit dem Außenrist ins Kreuz gezogen. Tor. Unhaltbar. Genial. Gsöllpointner sah es vor sich im Geiste. Fast kamen ihm die Tränen. Aber das konnte doch nicht der Dennis Bergkamp sein, der Tote. Wann war der denn so heruntergekommen?

Er schaute sich die Kopie des Personalausweises noch einmal genau an. Atmete tief aus. Der Mann hieß Bernkamp. Gott sei Dank.

Dummerweise hatte die kriminaltechnische Abteilung beim Toten Prellungen, Hämatome, Schlag- oder Trittspuren im Rippenbereich und im Unterleib festgestellt. Die hatten laut Bericht zwar nicht unbedingt direkt zum Tode des Holländers geführt, aber sie mochten möglicherweise eine gewisse Rolle dabei gespielt haben. Es steckte mehr als Suff und Unglück hinter dieser Leiche, das war klar.

Gsöllpointner stellte sich den Tatort vor. Ja, er war auch schon mal auf das Gelände spaziert. Mit seiner Frau, irgendetwas Kulturelles hatte dort stattgefunden. Auf einer Industriebrache, wo einst große Silos gestanden hatten. In einem Zelt. Ach ja, genau, es war eine Krimilesung mit Fondue gewesen.

Die Stadt Basel hatte das von der Industrie aufgegebene Gelände an sogenannte Zwischennutzer vermietet. Seither tobten dort das Leben und die Kunst und die Abenteuergastronomie.

Gsöllpointner seufzte. Seine Ehefrau war von dieser kulturellen Wildheit angefixt worden. So war er mitgekommen in das schlecht beheizte Zelt. Lesung und Gastronomie zugleich, das momentane Nonplusultra der Eventgesellschaft. Das Fondue war ein bisschen klumpig, der szenisch gelesene Krimi eine Zumutung gewesen. Doch der Kommissär hatte helle Begeisterung geheuchelt. Nun gut, ganz so schlecht war es auch wieder nicht gewesen. Gsöllpointner hatte unter dem strafenden Blick der Gattin drei, vier Kirsch gekippt, was ihm den Kunstgenuss ein wenig erleichtert hatte. Aber der Inhalt der Kriminalgeschichte, dass ein erfolgloser Schriftsteller zu einem mörderischen Rachefeldzug gegen die Basler Kulturbürokratie antrat – nun ja, das war doch etwas weit hergeholt gewesen. Und die Polizei war selbstverständlich nebenbei als völlig unfähig hingestellt worden. An und für sich skandalös!

Ansonsten spielte das Gelände auf Gsöllpointners Schreibtisch, also im Gebäude der Basler Kriminalpolizei, kaum eine Rolle. Denn es gab an diesem Teil des Rheinufers überraschend wenig ordnungswidriges Verhalten. Nichts Spektakuläres, nichts, was in die Tagespresse gekommen wäre. Dafür waren andere Hotspots in der Stadt Basel verantwortlich. Schon seit Längerem wurden gewisse Boulevardmedien nicht müde, das schöne Gemeinwesen am Rheinknie als Schauplatz der Gewalt zu denunzieren. Gut, am Wochenende ging es ab und zu rund, etwa vor ein paar übel beleumundeten Klubs in der Ausgangs- und Flanierzone Steinen oder am Kleinbasler Claraplatz. Regelmäßig kam es da zu Schlägereien von testosterongeschwängerten Jugendlichen. Ja, sogar Frauen wurden dort zu Hyänen. Unappetitliche Szenen, die sich Gsöllpointner gar nicht vorstellen mochte.

Laut den Zahlen des Schweizerischen Bundesamts für Statistik, die jährlich veröffentlicht wurden, hatte es letztes Jahr genau 439.001 Straftaten in der Schweiz gegeben. Dabei war Basel-Stadt eindeutig der kriminellste Kanton der Schweiz. Sage und schreibe 113,5 Straftaten pro 1.000 Einwohner wurden hier verzeichnet. Besonders gestiegen war vor allem die Anzahl der Fälle in Zusammenhang mit Drogenkriminalität, aber auch Angriffe gegen Beamte nahmen immer mehr zu. Wobei sich der Kommissär fragte, wo die 0,5-Straftat herkam? Ob das vielleicht eine leichte Körperverletzung war, eine Watschn zum Beispiel, oder gar ein Drogendelikt, bei dem der Milchzuckergehalt des damit gestreckten Kokains etwa die Hälfte der Menge betragen hatte. Egal, Gsöllpointner ließ sich von diesen Meldungen nicht verunsichern. Basel als Hort des Verbrechens, so ein Schmarrn! Das war lediglich rechtspopulistische Stimmungsmache, ganz klar!

Aber nun gab es diesen Toten, und das war nicht schön. Wenn dann noch Fremdeinwirkung eine Rolle spielte, war man schnell beim Verbrechen. Und das landete definitiv auf Franz Gsöllpointners Schreibtisch. Was dem im Dienst ergrauten Kommissär immer noch heftig zusetzte.

»Kreuzkruzifix, wer hat den armen Kerl denn bloß so zugerichtet?« Der Kommissär stöhnte und rieb sich die Augen. Doch es war keine Fata Morgana, der Text auf dem Blatt blieb unverändert. »Gewaltsame Fremdeinwirkung möglicherweise Ursache für das Ersticken des Opfers.« Gewalttat blieb Gewalttat. Da musste er ermitteln.

Im sogenannten Hafenareal tummelten sich bei gutem Wetter Tausende von Vergnügungssüchtigen. Wenn da ein unglücklich Betrunkener in den Hammer lief, merkte das doch keiner. Das war wieder so eine Sisyphusgeschichte, ermittlungstechnisch, dieser tote Holländer …

Der Kommissär ließ den Kopf auf seine Arme sinken. Er war müde. Zu müde. Das passte ihm überhaupt nicht in den Kram, ein Verbrechen. Bitte keinen rätselhaften Toten.

Am Ende des Tages lagen die ersten Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen auf seinem Schreibtisch. Etwa die Aussage der resoluten Wirtin einer Bar am Uferweg. Sie hatte den Toten auf dem Foto der Spurensicherung wiedererkannt, obwohl der Typ nun wirklich keine schöne Leiche war. Die Gastronomin erklärte, dass der Mann gestern Abend, ungefähr um 20 Uhr, in ihrer Bar aufgetaucht sei, wohl schon leicht angetrunken. Er habe sich bei ihr weiter volllaufen lassen, Bier und immer einen Schnaps dazu. Er habe auch dem einen oder anderen Gast, der sich an seinen Tisch gesetzt hatte, einen ausgegeben. So habe der Mann sich jedenfalls innert Kürze die Kante gegeben. Nein, wer mit dem Toten getrunken habe, das wisse sie nicht, könne sie nicht sagen, meinte die resolute Wirtin. Auffällig sei gewesen, dass der nun sehr Betrunkene eine dieser riesigen blauen Ikea-Taschen bei sich gehabt habe, mit der er dann im Vollsuff davongewankt sei. Das habe sie genau gesehen, meinte die Eventgastronomin, auch, dass das Ding ein gewisses Gewicht gehabt haben müsse.

Eine solche Tasche war nicht gefunden worden. War dieses Plastikding beziehungsweise dessen Inhalt der Grund für die Gewalttat? Gsöllpointner witterte Unrat. Die Tasche musste her und vor allem, was darin gesteckt hatte. Im Umfeld der Bar musste weiterermittelt werden, vielleicht fanden sich Zeugen, die aussagen konnten, wer mit dem Unglückseligen gesoffen hatte.

»Himmelherrgottsakrament!«, ächzte der Kommissär und hieb mit seiner rechten Pranke auf die Schreibtischplatte. Der Fall würde möglicherweise länger auf seinem Schreibtisch liegen bleiben. Er legte das zusammengebostitchte Papier rechts von sich auf den äußerst dringlichen Pendenzenhaufen.

3 But Only Love Can Break Your Heart

Melchior Fischer saß in seinem Lieblingssessel, einem einst stolzen Designerstück: das Gestell aus Stahlrohr, bezogen mit schwarzem geripptem Stoff, der nun merklich abgeschossen und durchgesessen war. Im Laufe der Jahre waren die Rückenlehne und die Sitzfläche zur negativen Form von Fischers dort gelagerten Körperteilen geworden. Diese Kuhlen und Vertiefungen beherbergten ihn nun aufs Schönste und Bequemste. So thronte er neben dem Fenster gen Süden und las in einem Schweizer Roman.

Das Licht war nicht besonders gut zu so früher Stunde. Von draußen ward ihm noch keine große Beleuchtung zuteil. Außerdem waren in der Deckenlampe über ihm zwei der drei Leuchtdioden in Erfüllung ihrer Pflicht dahingeschieden. So strengte Fischer seine 60-jährigen Augen besonders an, um des Inhalts des Romans innezuwerden. Wieder und wieder wurde er beim Lesen durch am rechten Rand nicht bündige, oft nach ein paar Worten schon abbrechende Zeilen gestört. Es war so wie bei dieser elenden Flatterlyrik. Er vermisste die Ordnung des Textes und der Dinge. So ein Seitenumbruch war weder umweltfreundlich noch nachhaltig, dachte Fischer, und nichts anderes als Seitenschinderei. Er schloss kurz die Augen.

Er musste eingeschlafen sein, denn als er wieder erwachte, strahlte die Sonne verführerisch in sein Lesezimmer. Das Zentralgestirn gab sich den Anschein, nie versteckt gewesen zu sein, und Fischer war einen Moment schlaftrunken erschrocken über die Pracht und den Luxus, den dieser Stern hervorzaubern konnte, das wankelmütige Luder!

Aber dann freute er sich nur noch, räkelte sich, richtete seine verrutschte Brille, hob das Buch vom Boden auf und widmete sich wieder seiner Lektüre. Er gab sich dem Schweizer Roman ganz hin. Er schlüpfte in die verschiedenen Protagonisten, fühlte und litt mit ihnen und lotete schließlich ihre Motivation aus, in diesem schlammigen Tal so etwas wie eine Handlung zu veranstalten. Fischer fand keine logische Antwort auf die Frage, warum die Vollpfosten von Protagonisten in jenem morastigen Tal ausharrten und nicht sofort das Weite suchten. Denn auch die ländliche Schweiz war weiträumig vom Öffentlichen Verkehr erschlossen. Außerdem stand im unheimlichen Holzschuppen beim heruntergekommenen Haupthaus in der sumpfigen Senke ein kubikstarkes Motorrad herum. Gab es nicht sogar noch einen Fiat Panda von einer besonders unsympathischen Nebenfigur, der irgendwo im Trockenen, aber gut erreichbar gleich neben den matschigen Gründen geparkt war? Wer begab sich überhaupt freiwillig in so eine unwirtliche Gegend? Wo es nichts gab außer mediokren persönlichen Schicksalen. Und musste man über ein solches Geschehen überhaupt schreiben?

Blöderweise hatten die bedauernswerten Romanfiguren kein Eigenleben und waren so ihrem Schöpfer zu Willen, einem noch recht jungen Autor aus der hiesigen Literaturkaderschmiede in Biel. Die unglücklichen Protagonisten, da war sich Fischer sicher, würden noch recht lange in ihrem schlammigen Tal verbleiben, dort herumwerkeln, sich an ihr im Großen und Ganzen ereignisloses Leben erinnern und dies in flattrigen Mono- oder Dialogen ausdrücken, und wenn sie nicht gestorben waren, so …

Je länger Fischer las, desto öfter schweifte sein Blick aus dem Fenster. Draußen wiegte sich der Spitzahorn im herbstblauen Himmel. Sein Laub war noch dunkelgrün, fast schwarz. Schön war das. Prächtig. Auch wenn ein paar eingerollte, trockene, braune Blätter vom langen und trockenen Sommer klagten.

Fischer freute sich an dem, was er sah. Die Bilder in seinem Kopf – der Baum, der Himmel, die Farben, der Rahmen des Fensters, eine einsame Wolke, die ängstlich zitterte, der Glanz des Laubs in der Sonne, obskure Schattenwürfe in seinem Lesezimmer –, sie bezauberten ihn und lenkten ihn von der Lektüre ab.

Der Schweizer Roman war längst zu Boden gefallen und Fischer hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Die nun in seinem Hirn versammelte Bilderschafherde mähte zuerst noch unruhig und fordernd, dann wurde sie immer leiser, dann begann sie zu grasen. Ließ sich zu Boden sinken, lag, ruhte, schlief …

Fischer riss sich zusammen. Er war extra früh aufgestanden, um den für den Schweizer Buchpreis nominierten Roman an diesem Tag noch fertig zu lesen. Er sollte das Werk für die neue Kulturzeitschrift »Interferenzen« besprechen. Dieses formidable Hochglanzblatt war auf Initiative des Eidgenössischen Bundesamtes für Kultur mit den allerbesten Absichten gegründet worden, unter anderem um zu zeigen, dass die hiesigen Kunstschaffenden nicht als verzwergte Knallchargen auf einem heimeligen Holzboden tanzen mussten, um sich über Wasser und am Leben erhalten zu können, sondern national und international für Aufsehen sorgen und dabei allerhand Anerkennung erhalten konnten. Tatsächlich aber diente die Zeitschrift eher zur Arbeitsbeschaffung, gerade auch für Schreiberlinge, die von der Armengenössigkeit bedroht waren, preisunwürdige literarische Existenzen, die bei »Interferenzen« eine gewisse Beschäftigtheit und einigermaßen anständige Honorare für ihre Beiträge garantiert hatten. So wurde das Schweizerische Kulturschaffen in dieser Publikation oft sehr hymnisch begleitet und präsentiert, manchmal aber, wenn auch nur in Einzelfällen, recht satanisch in tiefste Abgründe verdammt.

Fischer hatte tatsächlich einen der begehrten Jobs als Literaturrezensent ergattert, mit Hilfe seines guten alten Basler Kumpels Eduard Mendota. Der war mittlerweile in eine verantwortliche Stellung bei der gesamtschweizerischen Literaturförderung im hochnoblen Bundesamt für Kultur aufgerückt und hatte neben viel dienstlichem Kaffeetrinken auch nachdrücklich ein gutes Wort für Fischer als Mitarbeiter bei »Interferenzen« eingelegt.

Denn gerade jetzt ging es wie jeden Herbstbeginn hart auf hart. Die Wahl zur Trägerin oder zum Träger des Schweizer Buchpreises dräute. Anfang November würde aus mittlerweile fünf belletristischen Werken aus der deutschsprachigen Schweiz von einer Fachjury ein würdiger Sieger gewählt werden. Und zwar anlässlich der BuchBasel, dem hiesigen Literaturfestival, am Sonntagmorgen im Foyer des Theater Basel.

Der Preis hatte einerseits sicher etwas mit literarischer Qualität zu tun, aber zugleich schwärte auch die Absicht, den Buchverkauf anzuheizen, einen Renner der Saison, einen Bestseller zu schaffen, also eine Gelegenheit für den gesamten Buchhandel zu kreieren, die Jahresbilanz noch einmal entscheidend zu verbessern, noch einmal kurz vor dem üblichen Weihnachtsgeschäft ordentlich Umsatz zu machen. Eine Win-win-Situation also. In den Buchhandlungen bogen sich die Gestelle unter dem Gewicht der für den Buchpreis nominierten Werke. Darunter war auch jene Schlammschlacht von Roman, die Fischer lesen und besprechen sollte.

Noch hatte er gut zwei Wochen Zeit, um seine Einschätzung zu liefern. Positives wurde erwartet. Als Schlaftablette hervorragend geeignet, drückt die Stimmung garantiert unter den absoluten Nullpunkt, hatte sich Fischer schon kurz nach dem Beginn der Lektüre notiert. Das war selbstverständlich kein Ansatz für eine Buchkritik. Zynismus durfte sich Fischer nicht erlauben. Empfindsamkeit und Ernsthaftigkeit, Empathie und Hingabe, solche Sachen waren gefragt. Und die Sprache, die alte Hure, die alte Heilige, sie musste bedingungslos umschwärmt werden. Ob sie jetzt eine interessante Geschichte erzählte oder nicht.

Fischer hätte gerne mit jemandem über solche Sachen geredet, diskutiert, sich ausgetauscht. Aber Maria, seine Freundin, war nicht mehr da. Sie hatten sich getrennt. Im Guten. Die langjährige Beziehung war zerbröselt. Es gab da auf einmal eine gewisse Unvereinbarkeit der weiteren Lebensentwürfe, der Wünsche und Sehnsüchte, der Hoffnungen und Ziele. Bereiche im Leben eines Paares, in denen Maria und er nicht mehr übereinstimmten: Freizeitgestaltung, politische Überzeugungen, Geldwirtschaft, Musikgeschmack, Theaterbesuche, Umgang mit den Nachbarn, Weltfrieden, Feindbilder, Revolution, Social Media, Ferienreisen, bewusste Ernährung, Haustiere, Reinlichkeit et cetera. Da hatte die schöne alte Liebe ratlos neben den Problemzonen gestanden, eine Schnute gezogen, resigniert, sich abgewandt und war aus dem Haus gegangen.

Maria wollte höher hinaus und Fischer war auf dem bequemen Futon liegen geblieben. Er hatte dann seine Siebensachen gepackt und war aus dem hippen Kleinbasel ins einst proletarische, nun recht kleinbürgerliche Riehen Süd gezogen. Der Kanton Basel-Stadt bestand nur aus drei Gemeinden: neben der Stadt ebenjenes Riehen, international bekannt durch ein gern besuchtes Kunstmuseum, und Bettingen, ein unspektakuläres Dorf auf einem Hügel. Riehen bezeichnete sich als »Landgemeinde« und etwas rührselig auch als »das große grüne Dorf«. Dort hatten im 19. Jahrhundert die Basler Patrizier ihre prächtigen Sommervillen gebaut, weil es in der Stadt wegen der offenen Kanalisation zu stark stank. Auch heute noch war die Gemeinde nicht gerade arm.

Fischer war jetzt 60 und hatte genug von der lärmenden Stadt, den angesagten Bars, den durchseuchten Nächten und den undurchsichtigen und ihm immer unverständlicheren Codes der viel jüngeren Menschen, mit denen er sich unterhalten musste.

Sein Fußballkollege Franz Gsöllpointner, Kommissär der Basler Kriminalpolizei, hatte ihm daraufhin einen Hinweis wegen einer neuen Bleibe gegeben. Sein ehemaliger Untergebener, der Wachtmeister Britzig, war aus seiner Wohnung am Bluttrainweg in Riehen ausgezogen, weil er etwas Besseres in einer modernen Überbauung am Rande der Stadt gefunden hatte. Als mittelloser Angehöriger des kulturellen Prekariats hatte Fischer größte Schwierigkeiten gehabt, der erbarmungslosen Verwaltung dieser Genossenschaftswohnung glaubhaft zu versichern, ihn würden regelmäßige Honorareinnahmen und Löhne erwarten, mittels derer er jederzeit die Miete bezahlen konnte. Ein gut dotiertes Sparkonto oder bald zu erwartende Rentenunsummen hatte er schließlich auch nicht vorzuweisen.

Auf ein jammerantes Inserat Fischers in der »Riehener Zeitung« hatte sich dann eine literatursinnige Hausbesitzerin gemeldet und sich erbarmt, ihm den ersten Stock einer Doppelhaushälfte am Griechenacker günstig zu vermieten. Die ältere Dame hatte tatsächlich noch gewusst, dass Fischer einst in Riehen bei der dortigen Literaturinitiative Arena aus seinem ersten und einzigen Roman vorgelesen hatte.

So hatte er viele Bananenkisten voll Bücher herumgetragen und wohnte jetzt quasi direkt am großen städtischen Friedhof am Hörnli. Das war eine riesige Stadt der Toten im wunderbarsten und vielfältigsten Grün. Herrliche Stille herrschte dort, es war ein landschaftliches Idyll der Sonderklasse.

Seither kokettierte Fischer bei Freunden und Bekannten stets damit, dass man ihn nur noch mit den Füßen voran aus der Wohnung und direkt über die Straße auf den nahen Friedhof bringen würde.

Aber dann war seine Tochter Rebecca dahergekommen, die vorübergehend Quartier suchte, weil sie sich mit ihrer Mutter, Fischers Ex-Frau Katharina, zerstritten hatte. Das Töchterlein hatte sich schließlich häuslich in der schönen, südseitigen Mansarde über Fischers neuer Wohnung eingerichtet. Rebecca betonte zwar immer, dass sie quasi auf dem Sprung sei und bald in diese und jene Wohngemeinschaft einziehen würde, aber nichts war geschehen. Sie blieb einen schönen Frühling unter dem Dach, und die Sonne strahlte herzerwärmend durchs Mansardenfenster, sodass es keinen Grund gab, auszuziehen. Auch während des außerordentlich heißen Sommers lag Rebecca oft im kleinen Gärtchen neben dem Spitzahorn und ließ sich von der Sonne braun brennen.

Die Anbindung durch den öffentlichen Verkehr in Riehen Süd war exzellent und mit dem Fahrrad brauchte man nur ein Viertelstündchen in die Stadt. Jetzt, Ende September, war Rebecca immer noch da. Fischer hatte es von Anfang an genossen und sich froh in einen richtigen Haushalt gefügt. Er genoss es, mit seiner Tochter zusammenzuleben, die an der Universität Basel kürzlich den Bachelor in Soziologie gemacht hatte.

»Hey, Pa!«

Fischer freute sich, in der Küche von seiner Tochter begrüßt zu werden. Da saß sie mit einem strahlenden Lächeln wie der lichte Herbst und schüttelte die langen schwarzen Haare. Vor Kurzem waren sie noch natürlich brünett und leicht gewellt gewesen. Fischer küsste die Luft in der Nähe von Rebeccas Gesicht. Sie boxte ihn freundlich auf den Oberarm.