Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

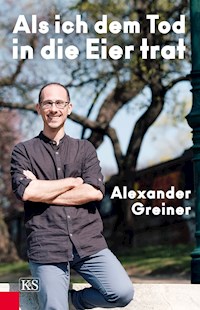

Alexander Greiner ist kerngesund. Glaubt er. Bis ihn aus heiterem Himmel die Diagnose Hodenkrebs erwischt. Von diesem Moment an ist nichts mehr wie es war. Doch Greiner geht die Krankheit an, wie er alles angeht: systematisch, zupackend, Sterben ist keine Option. Nach der Operation schaltet er keinen Gang herunter, plant seine Selbstständigkeit, treibt exzessiv Sport. Bis sich Schmerzen einstellen – und es zwei Jahre nach der Erstdiagnose heißt: Tumor im rechten Oberarmknochen. Ihm ist klar, dass er nicht mehr so weitermachen kann, wie bisher. Mit entwaffnender Ehrlichkeit beschreibt Alexander Greiner, was es heißt, eine lebensbedrohliche Krankheit anzunehmen und sich komplett neu auszurichten. Er berichtet, wie unterschiedlich Familie und Freunde reagieren; er klopft sein Leben auf Leerstellen ab und probiert alles aus, was im Verdacht steht, ihm zu helfen – sei es Energetik, Meditation oder TCM. Greiner nimmt die Leser mit auf die Odyssee durch Krankenhäuser und schildert die emotionale Achterbahn zwischen Hoffen, Warten und Gewissheit, ohne jemals den Optimismus zu verlieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alexander Greiner

Als ich dem Tod in die Eier trat

Geschrieben mit freundlicher Unterstützung durch das

Alle im Buch vorkommenden Wegbegleiter_innen, Freund_innen und Verwandte sind mit der Nennung im Buch einverstanden. Aus Gründen der Identitätswahrung haben einige Personen um ein Pseudonym gebeten.

www.kremayr-scheriau.at

ISBN 978-3-218-01188-4

eISBN 978-3-218-01201-0

Copyright © 2019 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG; Wien

Alle Rechte vorbehalten

Schutzumschlaggestaltung: Christine Fischer

Typografische Gestaltung und Satz: Danica Schlosser

Lektorat/Produktion: Stefanie Jaksch, Franziska Lamp (Mitarbeit)

Inhaltsverzeichnis

1. Möge ich genau hinsehen können

Im Spital

Hodenkrebs

Ein neues Leben

Vatersuche

Schmerzen

2. Schon wieder Krebs

Schockzustand

Abklärung

Sicherheit

Krebstherapie

Mein leiblicher Vater

3. Mein Notfallkoffer

Angst und Unsicherheit

Das sichere Umfeld

Offenheit

Achtsamkeit

Mein Mantra

Lassen

Ernährung

Gesundes Misstrauen

4. Die Radiochemotherapie

Es geht los

Verunsicherung

Erste Chemotherapie

Auf den Körper hören

Veränderung

Zyklus

Identität

Zufall

Dritter Zyklus

5. Das Leben verändert sich

Familienurlaub

Fünf bis sieben Jahre

Pause nach der Chemo

Bewegungseinschränkung

Re-Staging

Nervosität

Bewegung

Befundung

Zweiter Geburtstag

Danksagung

Literatur und Internet

1

Möge ich genau hinsehen können

Der rechte Hoden war dicker als der linke.

Die Hände unter der Bettdecke, tastete ich und versuchte, die Unterschiede zu definieren: wulstiger, schmaler, schwerer, leichter, fester, weicher. Schmerzen hatte ich keine, auch nicht, als ich die Hoden zusammendrückte. Jede aufkeimende Beunruhigung schob ich zur Seite.

In den vorangegangenen Wochen war mir aufgefallen, dass der Inhalt meiner Hose beim Radfahren mehr Raum als bisher einnahm. Ich dachte mir nichts dabei. Hatte ich eben dicke Eier, na und? Ich kam mir sogar ein bisschen männlicher vor.

Weshalb ich den Hodensack aufmerksamer als sonst berührte, entzieht sich meiner Erinnerung. Selbstuntersuchungen lagen mir fern. Ich war nicht auf die Idee gekommen, mich regelmäßig eigenhändig abzutasten. Mehr zufällig als bewusst entdeckte ich an jenem Sonntagabend im Juli 2015 den angeschwollenen Hoden.

Gleich am nächsten Tag in der Früh suchte ich nach einem Urologen, der am Montagvormittag Ordination hatte. Zum Glück fand ich im Nachbarbezirk sofort einen. Fahrtzeit zehn Minuten mit dem Fahrrad.

Die Untersuchung war mir peinlich, aber da musste ich nun durch. Schließlich wollte ich wissen, warum die Hoden unterschiedlich groß waren. Jeans und Boxershorts in den Kniekehlen, legte ich mich hin und zählte die Staubkörner an der Deckenlampe.

Der Urologe tastete die Hoden ab und sagte auf der Stelle:

»Da muss ein Ultraschall gemacht werden, am besten sofort.«

Er drückte mir die Zuweisung in die Hand. »Kommen Sie nachher gleich wieder zu mir zurück.«

Was bedeutete das? Was schlummerte in mir, das den Arzt ohne Verzug handeln ließ?

Im Röntgeninstitut, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, ließ ich abermals die Hose runter. Die Ärztin verteilte Ultraschallgel auf dem Sondenkopf des Geräts und drückte ihn auf den Hodensack. Ich beobachtete die wechselnden Bilder auf dem Monitor, die für mich ein uninterpretierbares Durcheinander von Schwarz-Weiß-Schattierungen darstellten. Ich versuchte in den Augen der Ärztin zu lesen, wie sie die Lage einschätzte, konnte aber nichts deuten. Das Herz schlug mir bis zum Hals.

»Bitte warten Sie kurz«, sagte sie, »ich hole einen Kollegen.«

Im Türrahmen sprachen die beiden gerade so leise miteinander, dass ich einzelne Wörter zwar hören, aber keinen Inhalt verstehen konnte. Mittlerweile hatte das Gel den Intimbereich abgekühlt, als hätte jemand das Gebläse einer Klimaanlage auf mein Becken gerichtet. Der hinzugeholte Arzt sah sich die Bilder an und nickte der Ärztin zu.

»Sie haben im rechten Hoden einen Tumor«, sagte sie. »Es könnte Krebs sein. Gehen Sie bitte sofort ins nächste Spital, um sich genauer untersuchen zu lassen.«

Ich presste die Lippen aufeinander. Träumte ich? Nein, das war real. Und es ging mir eindeutig zu schnell.

Im Spital

Auf dem Weg ins Krankenhaus, wieder im Sattel meines Rennrads, beunruhigte mich das Gefühl des angeschwollenen Hodens in der Hose. Bei jedem Tritt in die Pedale rollte er auf der Sattelspitze hin und her. Ich kam mir nun nicht mehr überaus männlich vor, weil die Unterhose zum Platzen ausgefüllt war. Warum hatte ich die Schwellung nicht eher entdeckt? Warum war ich nicht zur Vorsorgeuntersuchung gegangen?

Fünf Minuten später zog ich in der Ambulanz für Urologie den Befund der Ultraschallärztin aus der Tasche. Ich las: »Der rechte Hoden beinahe gänzlich eingenommen von einer etwa 40 x 30 x 30 Millimeter großen Raumforderung.« Wie die Walnüsse, die im Herbst im Garten meiner Eltern gelegen waren. Mir schauderte, aber das Wort »beinahe« beruhigte mich. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr im Detail. Ich vermute, dass eine weitere Ultraschalluntersuchung durchgeführt wurde und ich erinnere mich, dass ich mit einem Arzt sprach.

In seinem Zimmer streiften Schatten von Passanten vor dem Fenster vorbei. Eine einzige Frage band meine Aufmerksamkeit: gut- oder bösartig? Ich rechnete mit dem Letzteren.

»Der rechte Hoden muss entfernt werden«, sagte der Urologe und fragte: »Haben Sie Kinder?«

»Nein«, antwortete ich und hielt inne. »Und wenn ich welche haben will?«

»Kein Problem!«, erwiderte er. »Sie besitzen ja noch einen zweiten. Und die Spermienqualität des befallenen Hodens ist wahrscheinlich nicht toll. Da zahlt sich Einfrieren gar nicht aus, das würde nur den Operationstermin verzögern.«

Ich unterschrieb.

Als ich das Arztzimmer verließ und direkt dem Ausgang zusteuerte, fing mich die Ambulanzschwester ab.

»Herr Greiner! Bleiben Sie gleich hier!«

»Geht nicht«, sagte ich. »Ich habe nichts mit und mein Fahrrad steht vor der Tür.«

»Okay, aber kommen Sie bitte wirklich wieder!«

»Ich bin in einer Stunde zurück.«

Zuhause packte ich die wichtigsten Sachen für einen kurzen Spitalaufenthalt: Toilettensachen, Handyladegerät und ein paar Bücher. Unterwäsche und T-Shirts zum Wechseln legte ich ebenso in die Tasche, weil ich in dem Moment nicht begriff, dass ich nach der Operation ein hinten offenes Nachthemd tragen würde. Es war bereits Zeit fürs Mittagessen, aber Hunger hatte ich keinen.

In der Straßenbahn auf dem Rückweg zum Krankenhaus informierte ich meinen damaligen Mitbewohner Niko und meine Mama.

»Darf ich es der Familie sagen?«, fragte sie.

»Ja, aber spare bitte die Tratschtanten aus.«

Sonst erzählte ich niemandem, dass ich mich unters Messer legte.

Am Abend vor der Operation brachte Niko mir fünf 300-Gramm-Packungen unterschiedlichster Gummibären und den vergessenen Bademantel. In der Manteltasche hatte er einen Flachmann versteckt. »Du spinnst ja«, sagte ich, und wir lachten, die Hand vor den Mund gehalten.

Einen Tag später, am Dienstagnachmittag, war der rechte Hoden bereits Geschichte. Er wurde mir am Vormittag unter Narkose herausgeschnitten. Orchitektomie heißt das in der Fachsprache, oder Ablatio testis.

Dazu wurde zuerst an meinem Unterbauch in der Leistengegend ein Schnitt von drei Zentimetern Länge gesetzt. Über diese Öffnung wurden die Blutgefäße, die den Hoden versorgten, sowie der Samenstrang freigelegt und abgetrennt. Dies sollte die Ausbreitung etwaiger Krebszellen in die angrenzenden Lymphknoten vermeiden. Anschließend wurde der Hoden aus dem Hodensack herausgelöst und entfernt.

Gesehen habe ich ihn nicht. Das Operationsteam schickte ihn gleich in die Pathologie, um das Zellgewebe unter dem Mikroskop zu untersuchen. Nur auf diese Weise war die exakte Krebsart bestimmbar.

Die Operationsnarbe wurde unter der Haut vernäht, sodass sie heute nahezu unsichtbar ist. Ich erhielt einen Stoß Duschpflaster, aber Baden war nicht erlaubt, da die Narbe sich aufweichen oder der Druck unter Wasser sie reißen lassen könnte. Einen Monat lang durfte ich nicht schwimmen gehen, was meinen damaligen Alltag ordentlich durcheinanderbringen sollte.

Mama, mein Stiefvater und meine jüngste Schwester Babsi besuchten mich. Das freute mich sehr, denn am Vortag sagte Mama noch: »Ich würde gerne vorbeikommen, aber wir fahren übermorgen auf Urlaub.«

Mich irritierte, dass Verreisen wichtiger schien, aber ihr Erscheinen wärmte meine Brust. Ich erinnere mich, dass sie in einer Reihe aufgefädelt um das Bett standen, ihre Bedrücktheit zu überspielen versuchten und ich mich wie ein angeschossenes Tier fühlte, das in einer Erdhöhle im dichten Wald zusammengekrümmt auf die Genesung hoffte. Den Tumor umschifften wir im Gespräch.

»Bitte erzählt außerhalb der Familie nichts davon«, bat ich. Es war mir peinlich, einen Hoden verloren zu haben und vermutlich von Krebs betroffen zu sein, noch dazu an einer so intimen Stelle.

Die Fensterfront des Krankenzimmers im vierten Stockwerk des Spitals zeigte in einen begrünten Innenhof, der den Verkehrslärm der Stadt abschirmte: Die Vögel zwitscherten und abends zirpten die Grillen, als befand ich mich in einem riesigen Garten fernab jeglicher Zivilisation. Nacheinander blickte ich auf die schlafenden Körper der fünf anderen Patienten. Das erste Mal in zweiunddreißig Stunden hatte ich Zeit zum Durchatmen.

Zwei Tage zuvor hatte ich geplant, in der Universitätsbibliothek in Diplomarbeiten für meine Selbstständigkeit zu recherchieren und nun lag ich im Spital. Zwei Tage zuvor kam ich mir richtig männlich vor mit den dicken Eiern und nun war die Hälfte meiner Manneskraft beschnitten, ich hatte noch keine Kinder gezeugt und nicht einmal eine Frau an meiner Seite. Zwei Tage zuvor stand ich mitten im Leben und nun hatte der Tod mir zwischen die Beine getreten.

Nur eine Handvoll ausgewählter Personen wusste von dem Hodentumor, doch am Tag nach der Operation rief zu meiner Überraschung meine Tante an.

»Ich habe von Oma erfahren, dass du im Krankenhaus bist«, sagte sie, was mich ärgerte, da ich Mama gebeten hatte, es vertraulich zu behandeln. Andererseits freute mich ihr Anruf, weil wir uns sowieso selten hörten und es ihr damals selbst nicht besonders rosig ging. Wir plauderten lange, sprachen sogar über das Leben fernab von Krankheiten und ich fühlte mich von ihr gestützt, wie an dem Tag, an dem sie mir bei der Firmung ihre Hand auf die Schulter legte.

Das Telefonat zeigte mir, dass ich anscheinend überhaupt keine Angst hatte. In meiner Denke fehlte zu jener Zeit der Grund, mich zu fürchten. Ich genoss das Leben. Natürlich wollte ich keine tödliche Krankheit haben, aber es war noch alles offen, solange ich den Befund nicht hatte. Warum sollte ich den Teufel an die Wand malen? Es nervte mich, dass ein Teil von mir stets vom Schlechtesten ausging. Notwendig war lediglich, dass ich Vorsorge im Sinne eigener Untersuchungen und regelmäßige Kontrollen im Spital machen musste. Wenn das alles war, was von mir verlangt wurde, dann konnte ich das bewerkstelligen.

Ein paar Stunden später schrieb mir einer meiner Onkel eine lange Textnachricht. Sie endete mit den Worten »Melde dich, wenn du etwas brauchst« und Herz- und Bussi-Emoticons. Ich schnaubte. Erstens, weil mein Zustand die Runde machte und ich nicht mehr kontrollierte, wer es erfuhr. Wahrscheinlich breitete sich die Kunde gerade wie ein Lauffeuer aus. Das gefiel mir gar nicht. Zweitens, weil ich de facto keinen Kontakt zu ihm hatte und er mir schrieb, als hätten wir eine der innigsten Onkel-Neffen-Beziehungen. Das passte mir noch viel weniger.

Ich begriff erst zwei Jahre später, dass sich beide, Tante und Onkel, vermutlich einfach nur Sorgen machten. Von da an sah ich den Kontakt gelassener: als einen Anfang, der sich bietet, eine Basis für eine reifere Beziehung.

In der Nacht träumte ich vom Garten meiner Großeltern. Garten ist untertrieben, das war eher ein kleiner Park: weite Rasenflächen, Froschteich, bunte Blumenbeete, Bänke, ein großes Gemüsebeet, Sträucher, Hecken, Obstbäume, Birken, Tannen, Lärchen und eine ausladende Trauerweide. Ich stand auf der Terrasse vor dem Haus, als ich sah, dass Mama, Babsi und eine enge Freundin nackt badeten. Sie schwammen im kristallklaren Grundwasser, das den Garten und den Nachbargrund einen Meter hoch überschwemmt hatte. Es bildete einen riesigen See, in dessen Mitte das Haus wie auf einer Insel emporragte. Die Sonne war bereits untergegangen und tauchte die Umgebung in ein weiches Licht, das sich auf den Wellen rosa spiegelte. Niemand hatte mich zum gemeinsamen Schwimmen eingeladen, also stürmte ich ins Haus, um mir ein Badetuch zu holen. Im Augenwinkel sah ich Oma in der Küche stehen und das Abendessen zubereiten. Ich zog schon während des Laufens Pullover, Hose und T-Shirt aus, aber stockte, als ich auf der letzten Stufe der Treppe in den Garten merkte, dass das Wasser zu seicht war, um vom Haus wegzuschwimmen. Wie aus dem Nichts kam Scham auf. Durfte ich mich komplett nackt machen? Ach, dachte ich, es handelte sich doch nur um die Familie. Als ich mich weiter ausziehen wollte, sah ich, dass ich eine blitzweiße Badehose anhatte. Mein Körper zeichnete sich an ihr ab, als wäre sie nur eine zweite Haut. Ich behielt sie an, setzte einen Fuß ins Wasser, dann den anderen, spürte die Kühle an den Knöcheln emporwandern, an den Waden, vorbei an den Kniekehlen, das Wasser stieg weiter und umfloss die Oberschenkel, verschluckte sie langsam, da erinnerte ich mich an die Operation. Ich durfte doch nicht schwimmen! Die Frauen bemerkten mein Erstarren, ich sagte: »Ich bin frisch operiert« und wachte auf.

Hodenkrebs

Die Untersuchungen in den nachfolgenden Tagen zeigten, dass der Körper frei von Metastasen war. Der Tumor hatte nicht gestreut. So wie es wirkte, war das Teil gutartig, jedenfalls dachte ich das. Ich war erleichtert. Am übernächsten Tag erhielt ich aus der Pathologie den histologischen Befund der mikroskopischen Untersuchung: Es handelte sich um ein sogenanntes Seminom, einen bösartigen Keimzelltumor. Also definitiv Krebs.

Seminome haben ihren Ursprung in einer Entartung der Ursamenzellen. Hodenkrebs wie dieser trifft Männer zwischen 20 und 40 Jahren. Mit meinen 35 Jahren war ich am statistischen Höhepunkt der Neuerkrankungen. Warum Männer Hodenkrebs bekommen, ist nicht restlos geklärt. Die wichtigsten Risikofaktoren für eine Neuerkrankung an Hodenkrebs sind genetische Disposition, Unfruchtbarkeit, Umwelteinflüsse und Hodenhochstand, also wenn der Hoden nicht aus der Bauchhöhle, wo er im Mutterleib angelegt wird, in den Hodensack wandert. Meine Hoden waren, als ich ein Baby war, wo sie sein sollten und ich wusste nichts von genetischen Vorbelastungen. Zumindest im Stammbaum von Mama. Meinen leiblichen Vater kannte ich nicht.

Eine Woche später bei der Kontrolluntersuchung wurde abermals Blut abgenommen. Bei der Befundbesprechung erhielt ich Entwarnung: Die Krebserkrankung war überwunden, der Tumormarker im Blut lag unterhalb der diagnostizierbaren Grenze. Auch der Testosteron-Wert war im Normbereich, obwohl ich nur noch einen Hoden hatte. Zumindest auf dem Papier konnte ich mich weiterhin als ganzer Mann fühlen. Andere Männer hatten bei der Hodenentfernung eine Prothese eingesetzt bekommen, hatte ich zwischenzeitlich recherchiert. Ich fragte den Arzt, warum das bei mir nicht gemacht worden war.

»Das machen wir nie«, antwortete er. »Schließlich musste es schnell gehen, wegen der Gefahr, dass der Krebs streut. Und die Bestellung eines Implantats hätte gedauert.«

Ich überlegte, ob ich damit leben konnte, nur einen Hoden zwischen meinen Oberschenkeln zu spüren. Wenn nicht, würde ich nochmals aufgeschnitten werden. Und das wäre sicher nicht gratis gewesen.

»Die Operation selbst wird von der Krankenkassa bezahlt«, sagte der Arzt, »aber die Hodenprothese kostet 250 Euro.«

»Okay, und wie würde das ablaufen?«

»Also, wenn Sie es wünschen, bestellen wir ein Implantat und vereinbaren einen Operationstermin, wenn es geliefert wurde«, sagte er. »Dieser könnte frühestens in sechs Monaten sein, weil die operierte Region zuerst zur Ruhe kommen muss.«

Der Arzt überwies mich in ein anderes Spital, das sich um die weitere ärztliche Betreuung kümmern sollte, und ich wusste bereits in diesem Moment, dass ich mich kein zweites Mal da unten aufschneiden lassen würde – für eine Schönheitsoperation.

Der Weg zum Nachsorgespital spannte sich quer durch die Stadt. Ein Facharzt für Krebs sprach mit mir über meinen körperlichen Gesamtzustand und die Krebserkrankung im Detail.

»Sie können eine Einmalchemo machen«, sagte der Onkologe. »Dazu nehmen Sie eine einzige Tablette und reduzieren das Risiko eines Rückfalls von 15 auf 3 bis 4 Prozent.«

Risikoreduktion um drei Viertel. Das hörte sich gut an. Da jede Chemotherapie allerdings auch gesunde Zellen verändert, wäre das generelle Krebsrisiko, das von Haus aus bestünde, von etwa 5 auf 7 Prozent gestiegen.

»Oder Sie warten einfach ab, was passiert«, sagte er.

Die Alternative zur Chemotherapie war, nichts zu tun und in regelmäßigen Abständen Kontrolluntersuchungen durchzuführen, die sowieso in beiden Fällen am Plan standen.

Ich war mir sicher, dass ich zu den 85 Prozent der Hodenkrebspatienten gehörte, die keinen Rückfall erlitten. Wir entschieden uns für die Nachsorge nach dem Schema Wait and See, also die Überwachung im Drei-Monats-Rhythmus, weil der Arzt mir den Eindruck vermittelte, dass er Krebserkrankungen wie seine Westentasche kannte.

»Machen Sie sich keine Sorgen!«, sagte der Onkologe mit einem Lächeln. »Dieser Hodenkrebs ist, selbst wenn er wiederkommt, gut heilbar!«

Ein neues Leben

Anfangs bereiteten mir die Nachsorgetermine Schwierigkeiten. Es fiel mir schwer, die Untersuchungsroutine zu verinnerlichen. Mir war, als müsste ich regelmäßig auf einem Amt meinen Führerschein verlängern.

Die onkologische Ambulanz war im Keller des Spitals untergebracht und die Wartezone erstreckte sich über sämtliche Gangbereiche, die Stühle drängten sich dicht an dicht. Eine kleine Wandöffnung mit Schiebefenster stellte den Anmeldeschalter dar. Unmittelbar davor hatte die Spitalverwaltung noch einige Vierergruppen mit Tischen hineingepfercht. Die dort sitzenden Patientinnen und Patienten konnten alles mithören, was jemand mit dem Personal besprach. Von Privatsphäre oder Datenschutz keine Spur.

Bei jedem Nachsorgetermin sah ich hinter dem Glas des Schalters ein neues Gesicht. Viele Worte tauschten wir nicht aus, ich kam mir wie ein Bittsteller vor. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man mir überhaupt in die Augen sah. Das Blut musste ich in einem selbstgewählten Labor bereits vor dem Termin untersuchen lassen und den Befund mitbringen.

»Ist das eine Kopie?«, fragte die Aufnahmeschwester, als ich ihr den Ausdruck gab.

»Nein«, antwortete ich.

»Aber wissen Sie denn nicht, dass Sie den Befund nicht von uns zurückbekommen?«

Das hatte mir niemand gesagt.

Ständig bekam ich nacheinander Informationspakete hingeschoben und hatte Not, mir alles zu merken, weil die einzelnen Untersuchungen in unterschiedlichen Gebäuden am Gelände stattfanden. Das Personal nahm an, ich wusste, wie der Nachsorgeprozess ablief. Oder sie dachten, ich war schon jahrelang Krebspatient und bereits hunderte Male dort gewesen. Vielleicht handelte es sich schlichtweg nur um Unfreundlichkeit.

Für mich war dieser Krebsnachsorgebetrieb jedenfalls gänzlich neu. Die einzige Information, die ich in Händen hielt, war ein A4-Blatt mit dem Dreijahresplan, den ich beim Erstgespräch bekommen hatte. Darauf stand festgeschrieben, welche Untersuchungen in welchem Zeitabstand stattfinden sollten. Eine weitere Einweisung für den Ablauf hatte ich nicht erhalten. Natürlich wusste ich, dass dies nicht Aufgabe des Arztes war, aber ich fragte mich, warum mir niemand vom Empfangsteam alles genauer erklärt hatte. Immer wieder erntete ich Kopfschütteln, wenn ich nicht wusste, welche Teiluntersuchung in welcher Reihenfolge, in welchem Raum, in welchem Trakt, in welchem Gebäude stattfand. Ich kam mir vor, als nahm mich das Personal nicht für voll.

Mit der Zeit lernte ich dazu, und nach dem dritten oder vierten Mal hatte ich den Dreh raus.

Der Krebs traf mich 2015 in einer Umbruchphase.

Ein Jahr zuvor, im Sommer 2014, kündigte mich mein Arbeitgeber nach fünfzehn Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Wir laborierten seit Monaten an einer ausgewachsenen Umsatzkrise und da ich im Managementteam war, kannte ich die Zahlen. Ich hatte bereits Ausstiegsszenarien entwickelt und wollte sie mir während eines lange geplanten Urlaubs abschließend durch den Kopf gehen lassen, bevor ich sie meinem Chef vorschlug.

»Alex, könntest du bitte kurz zu uns in den Konferenzraum kommen?«, fragte er mich, als ich in der Cafeteria, einen Espresso in der Hand, das Treiben auf der Sterngasse beobachtete. Nachdem ich das Gesicht seines Partners im Besprechungsraum gesehen hatte, wusste ich sofort, was anstand.

Die Kündigung überraschte mich zwar, sie war aber aus Unternehmenssicht vollkommen nachvollziehbar, und neben mir wurden noch vier weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt – insgesamt ein Viertel der Belegschaft. Wegen der langen Kündigungsfrist blieb ich als einziger der Gekündigten noch zwei Monate im Unternehmen, schloss meine Projekte ab, baute die Plusstunden ab und nahm zuletzt Resturlaub in Anspruch.

Mit der Abfertigung kaufte ich mir ein neues Rennrad und reiste für mehrere Monate herum: mit dem Kanu über die Mecklenburgische Seenplatte, zum Klettern in die Hochalpen nach Frankreich, mit einem Campervan von Deutschland nach Norwegen, hinauf zum Nordkap und über Finnland wieder zurück, in einen Spätsommerurlaub nach Spanien, sechs Wochen durch Neuseeland, zum Schifahren nach Salzburg, Vorarlberg und in die Schweiz sowie für einen einwöchigen Aufenthalt nach London.

Während der Reisen verfestigte sich der Wunsch, mich beruflich zu verändern. Ich hatte fünfzehn Jahre als Softwareentwickler, Projektmanager und Unternehmensberater gearbeitet und wollte weg von den Computern – raus aus dem Büro, hin zu den Menschen. Das fachliche Themenfeld, in dem ich mich befand, das Immobilienmanagement, interessierte mich schon einige Zeit nicht mehr.

Natürlich nutzte ich liebend gerne die Chance, in die Unternehmensberatung einzutauchen, aber nach dem Ausstieg aus dem Betrieb war mir wichtig, den Lebensunterhalt mit einer Arbeit zu verdienen, die meine Stärken unterstützt. Ich wollte mit einer selbst entwickelten Geschäftsidee eine eigene kleine Firma gründen.

Sechs Monate später, nach den Reisen, im Frühjahr 2015 wieder zurück in Wien, meldete ich mich beim Arbeitsmarktservice, dem österreichischen Arbeitsamt, und bewarb mich für deren Unternehmensgründungsprogramm. Dieses Förderprogramm ist quasi ein Sprungbrett zur Selbstständigkeit. Mit dem Rest der Abfindung aus der Unternehmensberatung absolvierte ich einen mehrtägigen Kurs zum sogenannten Profi-Barista. Ich hatte schon lange vor, meine Kaffeeliebe mit einer fundierten Basis zu untermauern, doch es war immer daran gescheitert, dass ich mir dafür Urlaub hätte nehmen müssen. Nun konnte ich endlich mehr über die Welt des Kaffees lernen, die so viel größer ist als die Wiener Kaffeehauskultur. Geschweige denn, dass der Kaffee in den meisten Cafés genießbar für mich war. Auch die Brühe, die aus der ach so teuren Kaffeemaschine im Büro floss, war derartig grauslich, dass ich sie nur noch wegen des Koffeins in einem Schluck hinunterkippte.

Erst als gegenüber eine winzige Kaffeebar mit angeschlossener Rösterei eröffnete und ich nach dem Mittagessen stets dort einen kleinen Espresso trank, blühten in mir neue Geschmacksknospen abseits von verbrannt und bitter auf. Ich entdeckte den sogenannten Specialty Coffee, der sortenrein angebaut, nachhaltig verarbeitet, direkt gehandelt, von Kleinproduzenten geröstet und frisch verkauft wird. Er ist also alles andere als die Massenware des Industriekaffees, den es in unseren Supermärkten zu kaufen gibt.

Nach dem Kurs las ich Bücher über Kaffee, Unternehmensgründung, Produktentwicklung, Marketing, vernetzte mich in der Wiener Kaffeebranche und arbeitete ein Geschäftskonzept für eine Onlinehandelsplattform für Spezialitätenkaffee aus.

Es war spannend, so viel Neues zu lernen. Die Arbeit am Konzept erfüllte mich. Ich besuchte Abendworkshops des Forums für Ein-Personen-Unternehmen der Österreichischen Wirtschaftskammer und stellte mich und die Idee bei der Wirtschaftsagentur vor. Diese Beratungsstelle der Stadt Wien bietet Workshops und Coachings für Unternehmensgründer an. Sofort stuften sie mein Konzept als förderungswürdig ein und ich erhielt Zugang zum umfangreichen Workshopkatalog.

Die Seminare halfen mir, die Idee zu reflektieren, sie anderen Menschen vorzustellen und das Konzept zu schärfen. Mit jedem Mal, bei dem ich über meine Geschäftsidee sprach, wurde das Bild klarer. Außerdem erhielt ich viel Lob. Meine Idee sei durchdacht und eine Teilnehmerin sagte sogar nach einer Partnerübung, bei der wir ihre Idee auf einem Poster visualisierten: »Du hast mir so gut geholfen, wie noch niemand zuvor. Sicher wärst du auch ein guter Unternehmensberater.« Wir lachten, als ich erzählte, dass das mein voriger Job war.

Das schürte zugleich Zweifel. War ich auf dem richtigen Weg? Wäre ich im altbekannten Geschäftsfeld besser aufgehoben als in einer neuen Branche? Sollte ich wieder ein Angestelltenverhältnis eingehen?

Außerdem nagte an mir, dass ich keine Erwerbsarbeit hatte und, da ich beim Arbeitsmarktservice gemeldet war, als Arbeitsloser dastand – einer, der nicht arbeitet und dem Staat auf der Tasche liegt. In den Workshops und meinem Freundeskreis spürte ich Rückenwind, Aufbruchsgeist und Unterstützung, aber im Bekanntenkreis und meiner Familie hörte ich immer öfter: »Und, hast du schon einen Job?«

»Nein, ich arbeite an einer Geschäftsidee«, antwortete ich in solchen Fällen, und wenn ich unverstanden angeblickt wurde, ergänzte ich: »Ich mache mich selbstständig.«

Das verstanden die Menschen, aber ich spürte dennoch, dass ich zu einem gewissen Grad als Sozialschmarotzer angesehen wurde. Wenn sich nach dem morgendlichen Klettertraining die anderen ins Büro stressten, besuchte ich ein neu eröffnetes Café. Wenn andere tagsüber von Termin zu Termin hetzten, fuhr ich mit dem Fahrrad auf die Donauinsel, las Fachbücher und erfrischte mich in der Donau. Wenn anderen für ihren Arbeitseinsatz Geld aufs Konto überwiesen wurde, erhielt ich finanzielle Unterstützung für mein Sinnieren. Sobald ich jemanden außerhalb der Gründerszene kennenlernte, fürchtete ich die Frage: »Und welchen Beruf hast du?« Ich überlegte genau, wem ich erzählte, dass ich an einem Unternehmenskonzept arbeitete oder erklärte, dass ich Projektmanager in Schaffenspause war. In meinen Antworten klaffte ein Graben zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Selbstständigkeit und Angestelltentum. Diesen füllte ich mit der Liebe zum Kaffee.

Im Sommer 2015 wurde zuerst der Hodenkrebs diagnostiziert und dann wurde mir klar, dass es zu früh für eine Gründung war. Fast alle, die sich in Wien und im angrenzenden Raum mit Spezialitätenkaffee befassten, blickten auf umfangreiche Erfahrung an der Espressomaschine zurück oder standen immer noch hinter der Bar. Ich wollte also auch erst eigene Praxis in der Kaffeebranche sammeln, bevor ich mich selbstständig machte. Daher bewarb ich mich in einigen Cafés.

Eine Woche nach der Operation besuchte ich einen Workshop mit dem Titel »Mein unternehmerisches Ich«, in dem wir unsere persönlichen Werte denen unseres Unternehmens, beziehungsweise der Unternehmensidee, gegenüberstellten. An jenem Abend erkannte ich, dass ich mit dem aktuellen Geschäftskonzept doch nicht auf dem richtigen Weg war. Wenn ich über das Internet Kaffeebohnen verkaufte, hätte ich nicht primär mit Menschen zu tun und wäre wieder bei den Computern gelandet.

»Das kannst du doch nicht machen, dass du den Businessplan jetzt wegschmeißt«, sagte Niko, als ich ihm davon erzählte. »Du hast doch schon so lange daran gearbeitet.«

»Ich werfe ihn nicht weg«, sagte ich. »Ich löse die Idee mit den Kaffeeverkostungen heraus und konzentriere mich darauf, was mir am Herzen liegt: nämlich die Menschen für guten Kaffee zu begeistern.«

Im Konzept hatte ich bereits entsprechende Schulungen eingeplant, allerdings ausschließlich als Marketinginstrument für den Bohnenverkauf auf der Onlineplattform.

In der Zwischenzeit teilte mir das Arbeitsmarktservice einen neuen Berater zu, der mit meiner Geschäftsidee gar nichts anzufangen wusste.

»Sie müssen sich bei Firmen bewerben«, sagte er, als er in meiner Akte keine einzige Jobbewerbung fand.

Ich sah ihn verdutzt an.

»Mit Ihrer Kollegin habe ich vereinbart, dass ich das Unternehmensgründungsprogramm absolvieren werde«, sagte ich.

»Trotzdem müssen Sie fünf Bewerbungen pro Woche abschicken.« Er drückte mir einen Zettel in die Hand, auf dem ich die Jobbewerbungen dokumentieren sollte.

»Kann ich das auch elektronisch machen?«

»Damit kenne ich mich nicht aus«, antwortete er.

Ich schüttelte den Kopf und faltete das Papier.

»Hier steht, dass Sie Projektmanager sind.« Er klickte am Computer herum und erhielt eine Liste mit zwei Jobs, die zu mir passen sollten. »Prozessmanager bei einem Großkonzern, Transportbranche«, sagte er.

»Ich denke nicht, dass das passt«, sagte ich. Das hatte nur am Rande mit Projektmanagement zu tun.

»Okay, Key Account Manager in einem Industriekonzern«, erwiderte er, um mir die zweite Stelle schmackhaft zu machen.

Ein Verkäuferjob? Industriekonzern? Ich zweifelte an seiner Qualifikation, Menschen am heutigen Arbeitsmarkt Jobs vermitteln zu können, wenn er mir ernsthaft solche Positionen vorschlug. Er bestand darauf, dass ich trotz der Vereinbarung mit seiner Vorgängerin meine Arbeitskraft anbot. Zum Glück bewarb ich mich bereits bei einigen Cafés, füllte daheim das entsprechende Onlineformular aus und schrieb ihm eine Woche später über deren Jobportal eine Nachricht: »Wie von Ihnen gewünscht, habe ich die Liste mit den Bewerbungen ausgefüllt.«

Ich wurde zu einigen Vorstellungsgesprächen geladen und redete neben anderen mit einem freundlichen Ehepaar, das eine Rösterei mit angeschlossenem Café führte, mit einem jungen Hipster-Kaffeehausbesitzer und schließlich mit Christian, dem Eigentümer einer kleinen Espressobar, in der er seine eigenen Kaffeebohnen verkaufte.

Im sonnigen Schanigarten des Lokals saßen wir an einem schmalen Tisch. Wie alle anderen bemerkte auch er sofort:

»Du hast leider keine Erfahrung als Barista.«

»Ich habe die Vienna School of Coffee absolviert«, sagte ich.

»Und als Verkäufer hast du auch keine Erfahrung.«

In meiner bisherigen Berufslaufbahn war ich in unzählige Verkaufsprozesse involviert gewesen, doch es ist etwas anderes, ein IT-Projekt für einen Konzern an Land zu ziehen, als ein Päckchen Kaffee im Einzelhandel zu verkaufen.

»Das traue ich mir zu«, erwiderte ich.

»Gut, ich vertraue dir«, sagte er. »Wann kannst du anfangen?«

Währenddessen lief parallel meine Bewerbung für das Unternehmensgründungsprogramm beim Arbeitsmarktservice. Kurz nach dem Bewerbungsgespräch in der Espressobar rief die Beraterin an.

»Herr Greiner, Sie sind ins Programm aufgenommen, kommen Sie bitte zur Vertragsunterzeichnung vorbei.«

Ich freute mich, doch hatte ich mittlerweile einen anderen Weg eingeschlagen.

»Vielen Dank, aber ich werde zuerst noch Erfahrung an der Kaffeemaschine sammeln, bevor ich mit der Unternehmensgründung beginne.«

Einen Monat nach der Operation des Hodentumors und ein Jahr nach dem Ausscheiden aus der Unternehmensberatung sperrte ich an vier Tagen pro Woche die Espressobar am Morgen auf und am Abend zu. Ich bediente unzählige Kundinnen und Kunden, von denen einige zu Freundinnen und Freunden wurden und bereute nie, dass ich es mir nach der Kündigung gut gehen hatte lassen. Das Leben war schlagartig so viel reicher geworden. Ich wollte es genießen, und zwar jetzt, denn ich wusste nicht, was morgen geschehen würde. Mir war zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass ich erfolgreich am Verdrängen war.

Nur der engste Kreis wusste von der Krebserkrankung. Sonst erzählte ich niemandem davon. Die Nachsorgeuntersuchungen verheimlichte ich. »Ich habe einen Arzttermin«, sagte ich zu Christian, aber nicht mehr, und er fragte nicht nach, warum ich so oft untersucht wurde. Das rechnete ich ihm hoch an. Es war mir ein Graus, mich zu offenbaren. Ich schämte mich sogar dafür, an Krebs erkrankt zu sein – welch ein Schwächezeugnis des Körpers. Ich hatte eine schwere Krankheit, fühlte mich aber vollkommen gesund. Niemand sah mir an, dass ein Tumor aus meinem Körper geschnitten worden war. Sollte ich mich nun anders verhalten? Noch besser auf mich achtgeben? Mir eingestehen, dass ich doch nicht stark war? Ich erhielt zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf die immense Bandbreite von Gesundsein bis Kranksein, die ich erst später in vollem Umfang erkunden würde.

Die Espressobar brachte Ablenkung. Ich lernte. Wie extrahiere ich den perfekten Espresso? Wie schäume ich die Milch zur optimalen Konsistenz? Wie gieße ich Muster in den Milchschaum? Wie bediene ich Gäste am besten? Wie berate ich beim Bohnenverkauf am gewinnbringendsten? Wie treibe ich Zusatzverkäufe in die Höhe? Wie maximiere ich das Trinkgeld? Christian ließ mir von Beginn an relativ freie Hand und ich konnte an seiner Gastronomie- und Verkaufserfahrung andocken. Ich wiederum punktete mit meiner genauen Arbeitsweise.

»Alexander, der Mann, mit dem die Ordnung in die Espressobar einkehrt«, sagte er, als ich einige Arbeitsabläufe vereinfachte und er sah, dass die Kassa immer stimmte.

Anfangs hatte ich vor, nur ein halbes Jahr zu bleiben und nebenbei die selbstständige Tätigkeit vorzubereiten. Da es aber auch anstrengend war, einen ganzen Tag in der Bar zu stehen, hatte ich abends nicht mehr die Ressourcen, an meinem Plan zu arbeiten. Außerdem genoss ich es, drei Tage Wochenende zu haben. Die Zeit war trotzdem nicht umsonst. Ich reicherte in Windeseile Erfahrung im Umgang mit Kaffee in vielerlei Hinsicht an: Zubereitung, Verkauf, Cafébetrieb und Sensorik, also die Bewertung von Kaffeebohnen und Kaffeegetränken in Hinblick auf Geruch und Geschmack. Und ich lernte im Nu, welche Vor- und Nachteile es hat, in der Gastronomie beschäftigt zu sein.

Weil mir die Arbeit Spaß bereitete, verlängerte ich um ein weiteres halbes Jahr. Es erschien mir sinnvoll, Erfahrung in allen vier Saisonen zu sammeln. Außerdem hatte ich begonnen, die Bohnenqualität zu kontrollieren, damit Christian seiner Rösterei in Italien sagen konnte, was sie am Röstprozess ändern sollten. Um mich auch außerhalb des Betriebs weiterzubilden, besuchte ich die World of Coffee, die jährliche internationale Fachmesse für Kaffee, damals in Dublin, und ein Sensorikseminar der Barista Guild of Europe in Estland. Ich übernahm die Betreuung des Facebook-Auftritts und fertigte Produktfotos für Social-Media-Beiträge an.

Im August 2016, ein Jahr nach der Operation, trafen mich während des Urlaubs schlagartig gewaltige Schmerzen in der rechten Schulter. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem neuen Mitbewohner Stephan in dessen Auto saß, auf dem Weg zur Nordsee. Im Frühjahr hatte ich mit ihm und unserer gemeinsamen Freundin Iris eine neue Wohngemeinschaft gegründet. Kurz bevor wir in Ostfriesland ans Meer gelangten, fuhr ein Stich durch meinen Körper, als hätte mich eine Stricknadel knapp unter dem Schlüsselbein durchbohrt.

Beim Abendessen konnte ich das Glas nicht zum Mund führen, ohne Wasser zu verschütten. Ich hatte zwar genügend Kraft, es zu greifen und zu halten, doch sobald ich es hochhob, zuckte mein Arm im Rhythmus des Pulses. In der Nacht pochte der Schmerz so heftig, dass ich die meiste Zeit wach lag. Normalerweise schlief ich seitlich, aber das formte den pulsierenden nur zu einem kontinuierlichen Schmerz. Ich legte mich auf den Rücken und versuchte, für den Unterarm eine möglichst schmerzfreie Position auf meinem Bauch zu finden, die den Oberarm entlastete. In der Früh war mir, als hätte ich nur eine Stunde geschlafen und auch tagsüber und in der darauffolgenden Nacht hatte ich schreckliche Schmerzen. Ich hatte keine Lust, mir dort oben am Ende Deutschlands einen Arzt zu suchen. Schließlich hatte ich Urlaub. Also hielt ich durch: Zähne zusammenbeißen, der Indianer kennt keinen Schmerz.

Nach zwei Tagen war alles wieder vorbei.

Die Ursache der Schmerzen war mir schleierhaft. Ich hatte mich zuvor nicht verletzt und vermutete, dass der Arm von der Arbeit überlastet war. Kaffeezubereitung an der Espressomaschine ist eine manuelle Tätigkeit, und unmittelbar vor der Reise hatte ich einige Wochen viele zusätzliche Dienste in der Espressobar absolviert.

»Du bist ja ganz schön drahtig geworden!«, sagte Christian, als ich nach dem Urlaub wieder in die Bar zurückkehrte. »Hast du jetzt statt 2,5 nur noch 2 Prozent Körperfettgehalt?«, ergänzte er und zwinkerte.

Christian war nie um Scherze verlegen und es traf mich nicht, dass er mich zu schlank fand. Hatte ich weniger Gewicht, war ich beim Klettern flinker in der Wand.

Für die nächste Nachsorgeuntersuchung im Herbst 2016 hatte ich wieder einen Blutbefund anfertigen lassen. Zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass die Tumormarker Beta-hCG und hPLAP gestiegen waren.

Beta-hCG ist ein Teil eines Hormons, das normalerweise von der Plazenta produziert wird, wenn die Frau schwanger ist. Beim Mann dient dieses Protein zum Nachweis diverser Tumore. Auch das Isoenzym hPLAP, die humane plazentare alkalische Phosphatase, wird normalerweise von der Plazenta in der Schwangerschaft produziert. Bei 50 bis 90 Prozent der männlichen Patienten ist es allerdings ein Hinweis auf ein Seminom.

Beide Marker befanden sich zwar unterhalb der Obergrenze, aber waren gegenüber dem Niveau vom Sommer auf das Doppelte gesprungen. Da mein Onkologe das Spital mittlerweile verlassen hatte, wurde ich von einem neuen Arzt betreut. Dieser sah den Anstieg gelassen:

»Solange die Werte im Limit sind, müssen wir nichts tun.«

Ich war verunsichert, erzählte von den Schulterschmerzen und merkte, wie sie ihn nur minder zu interessieren schienen.

»Haben Sie jetzt auch Schmerzen?«, fragte er.

Mir war klar, dass ich mit dem nächsten Satz das Gespräch selbst beenden würde.

»Nein, aber sie kamen nach einigen Wochen wieder. Nicht so stark wie beim ersten Mal, aber trotzdem deutlich.«

Hätte ich lügen sollen? Ihm akute Schmerzen vorgaukeln?