14,99 €

7,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

7,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Oetinger

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

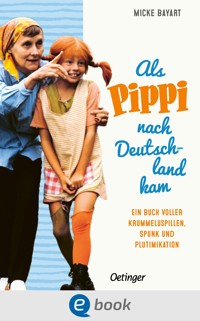

Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd… Dass Pippi Langstrumpf Ende der 1940er Jahre nach Deutschland kam, ist keine Selbstverständlichkeit: Fünf Verlage hatten das unerhörte Buch bereits abgelehnt, als der junge Hamburger Verleger Friedrich Oetinger es entdeckte und veröffentlichte. Und damit begann der Siegeszug des stärksten Mädchens der Welt, das die Herzen der deutschen Kinder im Sturm eroberte. Erfolgreiche Filme, eine TV-Serie und Theaterstücke folgten. Bis heute ist Pippi Kult. Worin liegt der Erfolg des Mädchens mit den roten Zöpfen? Wie wurde sie in Deutschland aufgenommen und was machte sie zu der Ikone, die sie ist? Micke Bayart zeichnet das bunte Bild des deutschen Pippi-Phänomens. Als Pippi nach Deutschland kam: Auf den Spuren der beliebten Kinderbuchfigur von Astrid Lindgren - Das freche Mädchen mit den roten Zöpfen: So eroberte Astrid Lindgrens unvergleichliche Heldin die Herzen der Deutschen. - Phänomen Pippi Langstrumpf: Die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Astrid Lindgrens Kinderbuch-Klassiker, der am 1. September 1945 erstmals in Schweden erschienen ist. - Das stärkste Mädchen der Welt: Micke Bayart beleuchtet mit Empathie und Leichtigkeit die kulturelle Bedeutung und den nachhaltigen Einfluss von Pippi Langstrumpf. - Hochwertig ausgestattet: Das unterhaltsame und informative Sachbuch enthält viele Fotos und Illustrationen sowie spannende Interviews mit Zeitzeugen. - Für alle Pippi-Fans: Ein ganz besonderes Geschenk für große und kleine Liebhaber*innen und Sammler*innen von Astrid Lindgrens zeitlosen Geschichten und Büchern. Im Herbst 1949 erschien das erste Pippi-Langstrumpf-Buch in Deutschland. Seitdem lieben alle Astrid Lindgrens mutige kleine Heldin. Ob als Bilderbuch zum Vorlesen oder als Kinderbuch zum Selberlesen, als Erstlesebuch zum Lesestart oder als Pappbilderbuch für die Jüngsten, als Hörbuch oder kunterbuntes Spiel: Pippi begeistert mit ihren frechen Geschichten und Ideen Jung und Alt!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über dieses Buch

Dass Pippi Langstrumpf 1949 nach Deutschland kam, ist keine Selbstverständlichkeit:

Fünf Verlage hatten das unerhörte Buch bereits abgelehnt, als der junge Hamburger Verleger Friedrich Oetinger es entdeckte und veröffentlichte. Und damit begann der Siegeszug des stärksten Mädchens der Welt, das die Herzen der deutschen Kinder im Sturm eroberte. Erfolgreiche Filme, eine TV-Serie und Theaterstücke folgten. Bis heute ist Pippi Kult. Worin liegt der Erfolg des Mädchens mit den roten Zöpfen? Wie wurde sie in Deutschland aufgenommen und was machte sie zu der Ikone, die sie ist?

Micke Bayart zeichnet das bunte Bild des deutschen Pippi-Phänomens spannend nach.

Für Kalle Gössling

Eine Frage an Astrid Lindgren, Herbst 1982

Sehr geehrte Astrid Lindgren,

mein Name ist Michael »Micke« Bayart und ich schreibe Ihnen heute, weil ich Ihre Bücher so toll finde! Ich schreibe auch und würde Ihnen gerne eine meiner Geschichten schicken, um zu wissen, was Sie davon halten. Darf ich das machen?

Vielen Dank und viele Grüße!

Vorwort

Wenn Pippi heute zu ihrem Geburtstag einladen würde, ginge es in der Villa Kunterbunt bestimmt genauso rund wie im ersten Band von Pippi Langstrumpf: mit heißer Schokolade und reichlich Kuchen, lustigen Spielen und einer Gespensterjagd. Zudem würden ihre Gäste das Fest mit Geschenken verlassen! Und vielleicht wäre Astrid Lindgren, die literarische Mutter von Pippi Langstrumpf, genauso von der anhaltenden Beliebtheit ihrer Heldin, die sie 1945 zum Leben erweckt hat, überrascht wie Pippi selbst. Die zählte sich nämlich bereits vor ihrem zehnten Geburtstag zum alten Eisen: »Ja, die Zeit vergeht, und man fängt an, alt zu werden. Im Herbst werde ich zehn Jahre alt, und dann hat man wohl seine besten Tage hinter sich.«[1]

Beide, die Autorin und ihre Figur, sind durch Stärke, Fantasie, Mut, Verspieltheit und Selbstständigkeit unsterblich geworden, Astrid Lindgren war wie ihre junge Heldin eine Meisterin des Wortes, wobei sie sich gerne sinngemäß auf ein Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer bezog: Man gebrauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge.[2] Mit Zivilcourage, Liebe und Humor hat sie stets deutliche Worte für die Dinge gefunden, die ihr am Herzen lagen. Sie setzte sich nicht nur für die Rechte von Kindern und Tieren ein, sondern war insgesamt eine überzeugte Humanistin. Vor allem aber ist sie die schwedische Schriftstellerin. Sie hat uns Kinderbücher geschenkt, die die Welt besser machen und die Leserinnen und Leser an die Zukunft glauben lassen. Mit ihrer Erzählkunst setzte sie neue Maßstäbe, stellte wie Pippi gängige Meinungen infrage und Regeln auf den Kopf. 1945 erschien mit Pippi Langstrumpf ihr Debüt, 1981 endete mit ihrem letzten Buch Ronja Räubertochter ihr Schaffen. Zwischen diesen beiden starken Mädchen liegen eine Reihe von Geschichten wie Michel aus Lönneberga, Wir Kinder aus Bullerbü oder Madita, mit denen sie den Weg für den internationalen Erfolg schwedischer Kinderliteratur ebnete. In der heimischen Kinderbuchszene unterstützte sie neue Talente, so zum Beispiel Barbro Lindgren. Die jüngere Namensvetterin äußerte sich wie folgt über ihre Förderin:

»Astrid Lindgren ist die Art von Person, die es eigentlich in dieser Zeit nicht gibt. Sie hat immer an die Kleinen und Unterdrückten gedacht und lebt so einfach wie immer, obwohl sie Millionärin ist (…). Ich würde gerne den Mann in ihrer Position sehen, der sich keine protzige Luxusvilla gekauft hätte und stattdessen in der Dalagata 46 im ersten Stock wohnt. Sie hat sich noch nicht einmal ein Luxusauto gekauft und auch nicht die kleinste Jacht. Das ist auf jeden Fall wunderbar und ungewöhnlich!«[3]

In Die Zeit war am 26. April 1956 unter der Überschrift Eine große Dichterin für kleine Leser über Astrid Lindgrens Kinderbücher Folgendes zu lesen:

»Heutzutage gibt es so gut wie keine literarischen Wunder. Die Schwedin Astrid Lindgren aber ist eins. Ihre Kinderbücher sind so voll reiner, bezaubernder Poesie, wie man sie in den zeitgenössischen Romanen und Erzählungen nur schwerlich findet. Das Kapitel Kinderbuch gehört zu den weniger glänzenden in der modernen Literaturgeschichte, falls es dort überhaupt behandelt wird. Abgesehen von ein paar Beispielen, präsentiert sich in Deutschland unter dem Namen Kinderbuch eine Gattung von Schrifttum, die sich teils in gefühlsarmer und phantasieloser Abschilderung irgendeines, vielfach noch historischen Abenteuers erschöpft, teils in einem altklugen und verniedlichten Aufguß der Non-fiction-Literatur besteht. Von einer Nachfolge der Brüder Grimm, die mit ihren Märchen in aller Welt Unsterblichkeit erlangten, ist in ihrer Heimat kaum etwas zu merken (…). Wenn behauptet wird, ihre Werke hätten eine literarische Revolution ausgelöst, so wurde damit gewiß nicht der Mund zu voll genommen; wenn ihrer Pippi Langstrumpf therapeutische Wirkung in der Kindererziehung zugeschrieben und diese kleine Trilogie als Hilfsmittel bei komplexbehafteten Kindern angewandt wird, so erscheint das durchaus nicht ungewöhnlich.«

Dem Verfasser Günther Specovius kann lediglich in einer Sache widersprochen werden: Astrid Lindgrens Bücher sind nicht nur für kleine Leser und Leserinnen bestens geeignet. Auch Erwachsene sollten sie lesen, um sich auf das Kind in sich zu besinnen und für kommende Generationen zu einer friedlicheren, sichereren Welt beizutragen. Das wäre sicherlich auch im Sinne von Astrid Lindgren, selbst wenn sie 1958 bei der Überreichung des Hans-Christian-Andersen-Preises klar aussprach, wer ihre Leserschaft ist: »Ich will für einen Kreis schreiben, der Wunder bewirken kann. Nur Kinder können beim Lesen Wunder bewirken.«[4] Astrid Lindgren glaubte an Kinder und ihre Fähigkeiten, genau wie Pippis Vater, der stets vorbehaltlos an seine Tochter glaubte und überzeugt war: »Ein besserer Seemann als meine Tochter ist niemals auf den sieben Meeren gesegelt.«[5]

Geschrieben hatte Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf ursprünglich für ihre Tochter. Karin würdigte ihre Mutter und ihre literarische Heldin mit folgenden Worten: »So viele Mädchen meiner Generation haben durch Pippi anders auf sich selbst geschaut. Nicht nur die Jungen haben Macht, auch die Mädchen! Sie verstanden plötzlich, dass sie nicht nur süß, nett und gehorsam sein mussten, sondern Dinge tun und entscheiden konnten.«[6] Außerdem verdeutlicht Lindgren mit Pippi, wie man Erwachsenen selbstbewusst gegenübertreten kann und dass man nicht zu hassen braucht oder böse sein muss, sondern dass man negativen Dingen mit einer positiven Kraft begegnen kann!

Die Entstehungsgeschichte von Pippi Langstrumpf ist darüber hinaus ein Zeugnis von starken Frauen im »echten« Leben, die es in einer von konservativen Werten geprägten Zeit wagten, eigene Entscheidungen zu treffen und für ihre Ideen und Ansichten einzustehen: Die deutsche Übersetzerin Cäcilie Heinig, Heidi Oetinger, Ehefrau von Verleger Friedrich Oetinger, und Louise Hartung, die in Pippi eine Demokratiehilfe für die deutsche Nachkriegsjugend sah, trugen eindrucksvoll und engagiert zum Erfolg in Deutschland bei. Sie waren ebenso wie Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf selbst »Powerfrauen«, lange bevor dieser Begriff überhaupt existierte.

Astrid Lindgren 1946 bei einer Pippi-Lesung in der Stockholmer Buchhandlung »Kungsbokhandeln«

Schon Pippi Langstrumpfs Geburtsstunde ist bedeutsam, denn sie wurde während der düsteren Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs als Lichtgestalt erschaffen, und es gelang ihr, Kindern Zuversicht, Freude und neue Perspektiven zu schenken. Ihnen und den nachfolgenden Generationen vermittelte Pippi ein grundlegendes Verständnis für den richtigen Umgang mit Macht, für Demokratie, Fairness und Selbstbewusstsein. Astrid Lindgren wurde beim Schreiben möglicherweise von einem Helden inspiriert, der 1938 die Bühne betreten hatte: Superman. Eine Skizze von ihm findet sich nämlich in jenem Stenogrammblock wieder, auf dem sie ihre erste Version von Pippi Langstrumpf, die Ur-Pippi, entwarf. Und in einem Interview mit der schwedischen Tageszeitung Svenska Dagbladet vom 24. Dezember 1967 sagte sie, ihre Figur sei von Anfang an ein »kleiner Superman«[7] gewesen.

Astrid Lindgren war eine Meisterin des Wortes, die mit ihren Geschichten die Menschen berührt, weil sie mitten ins Herz treffen. Sie beherrschte die leisen Töne, wie in Die Brüder Löwenherz, aber ebenso die lauten, wie in Pippi Langstrumpf. Natürlich sah sie sich auch Kritik ausgesetzt, die sicherlich nicht immer spurlos an ihr vorüberging. So wurde ihr vorgeworfen, mit Pippi Kinder zum Ungehorsam anzustacheln. Doch sie stand auf einem soliden Wertefundament, wusste instinktiv, was richtig und falsch war, und verfolgte konsequent ihren eigenen Weg. Der Kritik von Erwachsenen konnte sie nicht viel abgewinnen, weil diese nicht ihre Zielgruppe darstellten. Sie schrieb für Kinder, wie sie selbst einmal eins gewesen war. In einem Interview vom 16. März 1976 mit dem Wiener Kurier sagte sie:

»(…) ich habe mich von Anfang an bis jetzt für Kinder interessiert … Kinder kommen mich besuchen. Kinder rufen mich an oder schreiben mir: Du kennst mich nicht und schreibst trotzdem genau, wie es mir geht! Es gibt viele Kinder, die unglücklich sind und die es im Leben schlecht haben. Dann suchen sie jemanden, der etwas für sie tut.«

Astrid Lindgren, die 1999 von den Leserinnen und Lesern der schwedischen Tageszeitung Expressen zur Schwedin des Jahrhunderts gewählt wurde, war und ist Schwedens gute Seele, die sich bis ins hohe Alter immer wieder aktiv in die öffentliche Debatte einbrachte. Dabei behielt sie stets die Zukunft der Kinder im Fokus, wenn sie bei Themen wie Atomkraft, Tierhaltung und geflüchtete Menschen ihren Standpunkt vertrat und »das Beste und Menschlichste in Schweden«[8] verkörperte. Wie Pippi Langstrumpf eben. Ihr Tod 2002 stürzte eine ganze Nation in tiefe Trauer, hunderttausend Menschen erwiesen ihrer Nationalheldin auf dem Weg zur Storkyrka, der Domkirche in der Stockholmer Altstadt, die letzte Ehre. Dort nahmen ihre Familie, das schwedische Königshaus, die Regierung sowie ihre Leserinnen und Leser Abschied von ihr. Vor der Eingangstür ihrer Wohnung wurden die Blumenberge immer größer. In Schweden wusste man, wo die Frau zu Hause gewesen war, die Kindern in der ganzen Welt bis heute Trost, Freude, Mut und Hoffnung schenkt. »Die Menschen strömten zu ihrer Wohnung, um ihre Trauer und Dankbarkeit auszudrücken«, erzählt mir Marie Linghoff-Lehnert, eine Nachbarin, die Zeugin der großen Anteilnahme ihrer Landsleute während jener Tage wurde. »Viele junge Männer aus den sozial schwachen Vororten zollten ihr Respekt, was zeigt, dass die Kraft ihrer Worte wirklich alle erreichte und ihnen Trost spendete. Alle haben Astrid Lindgren gelesen.«[9]

Ein Ausrutscher und seine Folgen

Im März 1944 lagen die Temperaturen in der schwedischen Hauptstadt knapp unter null. Das trübe und kalte Wetter wird der Stimmung der Stockholmer im seit über vier Jahren andauernden Zweiten Weltkrieg entsprochen haben. Zwar war das Königreich im Norden Europas im Gegensatz zu seinen Nachbarn nicht direkt am Kriegsgeschehen beteiligt, aber die Konsequenzen des Unheils, das Nazideutschland seit dem 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen über die Welt gebracht hatte, mussten die Menschen in Stockholm mittragen. Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung, diverse Schutzmaßnahmen und eine erhöhte militärische Bereitschaft beeinflussten das öffentliche Leben durchaus.

Der Kriegsausbruch, an den niemand so richtig geglaubt hatte, war auch für Astrid Lindgren überraschend gekommen. Am Vortag hatte sie noch im Vasapark mit ihrer Freundin Elsa Gullander den friedlichen Anblick von spielenden Kindern genossen. Beide Frauen schimpften auf Hitler und waren sich einig, dass es keinen Krieg geben würde. Diesen Moment hat Astrid Lindgren bei Kriegsbeginn in einem ihrer insgesamt siebzehn Kriegstagebücher festgehalten, in denen sie auch die Ereignisse der kommenden Jahre reflektierte und neben den politischen Geschehnissen in der Welt ihren persönlichen Alltag beschrieb. Darin bezeichnete sie den Nationalsozialismus und Deutschland als ein »boshaftes Ungeheuer«[10] und zeigte ihre Verachtung gegenüber jeglichen totalitären Tendenzen. Sie antwortete auch auf die an sich selbst gestellte Frage, ob Stalin oder Hitler der schlimmere Feind sei. Für sie war es zunächst Hitler. Doch nachdem die Sowjetunion das Baltikum besetzt hatte, fand sie deutliche Worte: Jetzt könne man Deutschland die Niederlage nicht mehr wünschen. Eher sei sie bereit, »Heil Hitler« zu sagen, als ein ganzes Leben lang den Russen ausgesetzt zu sein. Lindgren war keineswegs eine Befürworterin von Hitlers Deutschland. Doch die Angst vor einer russischen Okkupation Schwedens ließ den Schrecken einer deutschen Übermacht verblassen.

1949 besuchte sie Deutschland – unter anderem die Überreste von Hitlers Berghof im Berchtesgadener Land – und schrieb ihren Eltern: »Jetzt sind nur noch Ruinen übrig, und niemand unternimmt etwas dagegen, sie sollen sicherlich als Beweis bleiben, wie es Tyrannen ergeht.«[11] Als 1954Mio, mein Mio veröffentlicht wurde, stand die Frage im Raum, inwiefern Stalin als Vorlage für Ritter Kato gedient hatte. Und in der 1973 erschienenen Erzählung Die Brüder Löwenherz scheint mit dem Tyrannen Tengil Adolf Hitler symbolisiert zu sein.

Ein Jahr nach Kriegsbeginn begann Astrid Lindgren, für den schwedischen Nachrichtendienst zu arbeiten, wo sie in der Abteilung für Briefzensur die Korrespondenz zwischen Militärangehörigen und deren Freundinnen kontrollierte, was ihr einen einzigartigen Einblick in den Kriegsalltag ermöglichte. Während der Kriegsjahre lag die höchste Priorität der schwedischen Koalitionsregierung, die aus Sozialdemokraten sowie der Volkspartei, den Rechten und dem Bauernverband bestand, darin, Land und Leute aus dem Krieg herauszuhalten und neutral zu bleiben. Weil sie starkem politischem Druck von der deutschen Seite ausgesetzt war, genehmigte die Regierung 1940 nach langen Verhandlungen deutschen Zügen die Durchreise, die Hitlers Soldaten vom besetzten Nachbarland Norwegen zum Heimaturlaub nach Hause brachten. Nur ein Jahr später wurden auf schwedischen Schienen bewaffnete deutsche Truppen transportiert, die am Feldzug gegen Russland teilnahmen. Dass dies gegen die Neutralitätspolitik des Landes verstieß, stand außer Frage, doch gegen das übermächtige, scheinbar unbesiegbare »Dritte Reich« wollte und konnte man sich nicht auflehnen. Erst 1943, als die deutschen Verluste größer wurden, hatte Schweden militärisch so aufgerüstet, dass man weiteren deutschen Forderungen nicht unbedingt nachkommen musste.

Obwohl Schweden von den Ereignissen auf der politischen Weltbühne nicht unberührt blieb, herrschte dennoch eine Art Alltag im Land. Auch für Astrid Lindgren verlief das tägliche Leben, soweit es möglich war, »normal«: Die Weihnachtsfeiertage verbrachte sie traditionsgemäß mit ihren Eltern in Näs und konstatierte, dass Schweden eine Ausnahme im vom Krieg geprägten Europa darstellte. Man könne sich immer noch satt essen und in relativer Sicherheit wiegen, schreibt sie in ihr Tagebuch. Auch Theater- und Restaurantbesuche mit ihrem Mann Sture konnten immer noch stattfinden.

Während anderswo in Europa der Krieg tobt, lebt Familie Lindgren weitgehend normal weiter. In ihren Tagebüchern aus der Zeit ist zu lesen, wie dankbar Astrid Lindgren dafür ist.

Sie war sich bewusst, dass sie in einem Land lebte, an dessen Grenzen die grausame Wirklichkeit des andauernden Krieges haltzumachen schien, während Nazideutschland die unmittelbaren Nachbarländer Norwegen und Dänemark besetzt hatte, Finnland von der Sowjetunion angegriffen, und das Baltikum von ihr eingenommen wurde. Es irritierte Astrid allerdings, dass das schwedische Alltagsleben so mehr oder weniger ungestört weiterging. Am 29. November 1943 vermerkte sie in ihren Kriegstagebüchern Folgendes:

»Jetzt sind wir im Advent und man beginnt so langsam, sich auf Weihnachten zu freuen. Man macht es sich am Kaminfeuer gemütlich und genießt es, zu Hause zu sein, ich jedenfalls freu mich. Aber ich frage mich, wie sich die Berliner vor dem nahenden Weihnachtsfest fühlen. In dieser Woche hat die totale Bombardierung Berlins angefangen. Ein Stadtviertel nach dem anderen wird zerstört. Ein schrecklicher Gedanke. Mir gefällt nicht, dass die Engländer das tun, um den Krieg zu gewinnen.«[12]

In ihren Kriegstagebüchern überlegte sie zudem immer wieder, was ein Kriegseintritt für ihr Land bedeuten würde und ob es überhaupt möglich sein würde, gänzlich von aktiven Kriegshandlungen verschont zu bleiben. Sie stellte sich die Frage, ob Hitler verrückt sei und wann seine engste Umgebung zum Widerstand gegen ihn aufrufen würde.

1941, mitten im Krieg, kam ein merkwürdiges rothaariges Mädchen in Astrid Lindgrens Leben. Den Namen Pippi Langstrumpf hatte Lindgrens Tochter Karin damals spontan erfunden, als sie daheim eine Lungenentzündung auskurierte und ihre Mutter bat, von jener Pippi zu erzählen. In der ZDF-Dokumentation Hey, Pippi Langstrumpf beschreibt Karin Pippi Langstrumpfs Geburtsstunde so: »Ich erinnere mich an die Atmosphäre, wie es war, über Wochen im Bett liegen zu müssen ohne irgendeine Ablenkung. Es gab Bücher, und es gab meine Mutter. Und ich erinnere mich auch an den Tag, an dem sie sagte: Was kann ich dir jetzt noch erzählen?«

Am 28. März 1944 war in Stockholm eine siebenunddreißigjährige Frau abends auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Dalagata. Obwohl sie wusste, dass es den ganzen Tag lang geschneit hatte und unter der unschuldig wirkenden Schneedecke eine tückische Glätte lauerte, war sie für einen kurzen Moment unachtsam und rutschte aus. Die Frau, die sich an diesem Abend den Fuß verstauchte und daraufhin vom Arzt wochenlange Bettruhe verordnet bekam, war Astrid Lindgren. Auf ihrem Krankenlager konnte sie der aufgezwungenen Ruhe nichts abgewinnen und begann kurzerhand zu schreiben: »Da kam mir die Idee, ich könnte (die) Geschichten über Pippi aufschreiben. Und dann könnte ich sie in einen hübschen Ordner legen und Karin zum (…) Geburtstag schenken.«[13] So dachte sich also Astrid innerhalb weniger Wochen eine ganze Geschichte um das Mädchen mit dem lustigen Namen aus, die sie am 21. Mai 1944 ihrer Tochter zum zehnten Geburtstag schenkte – die Ur-Pippi war geboren! Auf dem Deckblatt war eine von der Autorin angefertigte Zeichnung der Heldin zu sehen, die mit den roten Zöpfen, der Kleidung und den großen Schuhen visuell schon der Pippi ähnelt, die man heute kennt. Dazu der Satz: »Das Buch über Pippi Langstrumpf, niedergeschrieben auf Wunsch meiner Tochter Karin von ihrer Mutter.«

Das Manuskript der Ur-Pippi

Von Anfang an fand nicht nur Karin die Erzählungen ihrer Mutter lustig. Auch ihre Cousinen wollten immer mehr über Pippi hören und konnten nicht genug bekommen von dem wilden Mädchen! Astrid Lindgren gewann also bereits früh eine erste begeisterte Hörerschaft. Als sie ihr Manuskript beim renommierten Stockholmer Buchverlag Bonniers einreichte, konnte der Lektor Folgendes in ihrem Begleitschreiben lesen:

»Pippi Langstrumpf ist, wie Sie feststellen werden, falls Sie sich die Mühe machen, das Manuskript zu lesen, ein kleiner Übermensch in kindlicher Gestalt, angesiedelt in einem ganz normalen Umfeld. Dank ihrer übernatürlichen Körperkräfte und sonstiger Umstände ist sie völlig unabhängig von den Erwachsenen und lebt ihr Leben ganz so, wie es ihr beliebt. Bei ihren Auseinandersetzungen mit erwachsenen Personen behält sie stets das letzte Wort (…) lege ich das Manuskript nun in Ihre sachkundigen Hände und kann nur hoffen, dass Sie nicht das Jugendamt alarmieren. Sicherheitshalber sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass meine eigenen unglaublich wohlerzogenen, engelsgleichen Kinder keinerlei Schaden durch Pippis Verhalten genommen haben. Sie haben sofort verstanden, dass Pippi ein Einzelfall ist, er normalen Kindern kein Vorbild sein kann.«[14]

Letzteres nahm deutlichen Bezug auf die damalige Auffassung, dass Kinder leise und gefügig zu sein hatten. Lindgrens Pippi stellte genau das Gegenteil dar. Anstatt eines Briefs vom Jugendamt erhielt sie eine Absage vom Verlag. Doch Lindgren ließ sich nicht entmutigen. Sie hatte Gefallen am Schreiben gefunden und zwischenzeitlich sogar schon an einer neuen Geschichte gearbeitet: Britt-Mari erleichtert ihr Herz. Das Manuskript hatte sie beim jungen Verlag Rabén & Sjögren im Rahmen eines Wettbewerbs eingereicht. Der Verlag und mit ihm Elsa Olenius, Jurymitglied und Ratgeberin des Verlags, hofften, mit diesem Wettbewerb bekannte Autorinnen und Autoren zu gewinnen, die ihre Beiträge vielleicht unter Pseudonym einreichen würden. Und sie wünschten sich neue Talente, die das Programm erweitern und seinen Umsatz steigern würden. Tatsächlich vermuteten sie hinter der Geschichte von Britt-Mari zunächst eine namhafte Journalistin. Doch Verleger Hans Rabén stellte ernüchtert fest: »Nee, eine ganz gewöhnliche Hausfrau aus der Dalagata. Astrid Lindgren.«[15]

Doch Elsa Olenius war neugierig auf die Autorin geworden, mit der sie im Verlauf der kommenden Jahrzehnte nicht nur in Schweden Kinderliteraturgeschichte schreiben sollte. Sie selbst war in der Stockholmer Jugendbibliothek im Stadtteil Södermalm für das dortige Kinderprogramm verantwortlich und engagierte sich in der Theaterpädagogik, auf deren Grundlage sich später das Kindertheater Vår Teater (»Unser Theater«) entwickelte. Sie riet Astrid Lindgren, das eingereichte Manuskript umzustrukturieren. Das persönliche Treffen der beiden Frauen schuf nicht nur die Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zusammenarbeit, es war auch der Anfang einer lebenslangen Freundschaft. Mit Britt-Mari erleichtert ihr Herz landete Astrid Lindgren im Wettbewerb auf dem zweiten Platz. Das Manuskript wurde als Buch veröffentlicht. Doch obwohl es von der Kritik gut aufgenommen wurde, blieb der große Erfolg für Astrid Lindgren aus. Zumindest zunächst …

Bei ihrem Treffen mit Elsa Olenius hatte Astrid Lindgren eher beiläufig ihr erstes Manuskript Pippi Langstrumpf erwähnt, worauf Olenius andeutete, dass weitere Wettbewerbe anstünden. Und wieder empfahl sie Lindgren, nachdem sie beim Lesen des Manuskripts davon sehr angetan gewesen war, den Originaltext von Pippi zu überarbeiten und, vor allem Dialoge und Passagen, die sehr aus der Erwachsenenperspektive geschrieben waren, zu ändern, um sich noch direkter an eine junge Leserschaft zu wenden. Lindgren hob zudem Pippis Bescheidenheit und Großzügigkeit stärker hervor. In der ersten Version hatte auch Pippis Umgang mit Erwachsenen noch um einiges frecher geklungen. Als Rabén & Sjögren 1945 erneut auf der Suche nach interessanten Geschichten für Leser und Leserinnen in der Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren war, nahm Astrid Lindgren mit ihrer überarbeiteten Version von Pippi Langstrumpf am Wettbewerb teil. Die schwedische Autorin und Literaturkritikerin Ulla Lundqvist sieht folgende Unterschiede zwischen Lindgrens ursprünglicher Erzählung und der dann 1945 veröffentlichten Geschichte: einerseits eine Anpassung an den kindlichen Blickwinkel, andererseits wurde durch die Überarbeitung die Geschichte gestrafft und erhielt eine stärkere sprachliche Disziplin. Hierbei stand die stilistische Komponente im Vordergrund. Doch die wesentliche Veränderung sieht sie in der Figur von Pippi: »Mit ausgefeilter Finesse in Ausdrucksweise und Handlungsmuster ist sie souveräner geworden, sie fällt nicht den Fehlern und Gemeinheiten gewöhnlicher Menschen anheim – ja, sie wird gleichsam von der Wirklichkeit befreit und bekommt nahezu mystische Ausmaße. Es ist selbstverständlicher geworden, dass ›sie kein Vorbild für normale Kinder ist‹, wie Astrid Lindgren in ihrem Brief an den Bonniers Verlag (…) schrieb. Ihr Wesen hat außerdem durch die Züge von Anspruchslosigkeit und Güte eine neue Dimension bekommen.«[16]

Bei der Verlagsjury, die dem Text Originalität, Spannung und einen entwaffnenden Humor bescheinigte[17], kam Pippi dermaßen gut an, dass die Geschichte im August 1945 zum Wettbewerbssieger gekürt wurde. Zudem wurde Lindgrens Fleiß gleich doppelt belohnt. Sie hatte nämlich ein weiteres Manuskript eingereicht, das zwar keinen Preis erhielt, aber vom Verlag ebenfalls eingekauft wurde: Die Kinder aus Bullerbü.

Nachdem Pippi im November 1945 veröffentlicht worden war, äußerten sich die schwedischen Kritiker überwiegend positiv über Lindgrens Werk, und die Leserinnen und Leser waren begeistert. Das Buch war aufgrund der Originalität seiner Hauptperson sofort ein Erfolg, was Astrids Lindgrens Mann Sture wie folgt kommentierte: »Das ist kein Buch, das ist eine Erfindung!«[18] Die kleinen Leserinnen und Leser schlossen die neunjährige Hauptperson, die neben vielen Eigenschaften auch reicher, klüger und stärker als alle anderen zusammen war, sofort ins Herz, denn sie spürten, dass Pippi im ständigen Kampf mit den Erwachsenen auf ihrer Seite stand. Und vor allem machte sie all das, was man selbst nicht durfte! Innerhalb von zwei Wochen verkaufte der Verlag unglaubliche 20000 Exemplare.

Die Stimmung trübte sich erst, als im darauffolgenden Jahr das zweite Pippi-Buch veröffentlicht wurde und sich besorgte Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen in Leserbriefen nicht nur über die Geschichte ausließen, sondern begannen, über freie vs. autoritäre Erziehung zu diskutieren. Was Lindgren in ihrem Begleitschreiben an den Bonniers-Verlag bereits 1944 angedeutet hatte, entlud sich nun in dieser Debatte. Astrid Lindgren hielt sich zunächst aus dem öffentlichen Meinungsaustausch heraus. Doch die Art und Weise, wie sie Pippi gestaltet hatte, war kein Zufall. Ihre Meinung zum Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen stand seit Langem fest. 1939 – also Jahre vor der Veröffentlichung von Pippi Langstrumpf – war in der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter ein kritischer Leserbrief veröffentlicht worden, der deutlich zum Ausdruck brachte, wofür und wie selbstverständlich von Kindern Gehorsam eingefordert wird. Der Verfasser hinterfragte, was wohl wäre, wenn man den Spieß umdrehen würde. Das »Ich« in diesem Beitrag war Lindgrens damals dreizehnjähriger Sohn Lasse, der von seiner Mutter beim Verfassen des Textes Jugendrevolte Unterstützung bekommen hatte:

»Es ist nicht leicht, Kind zu sein, las ich neulich in einer Zeitung, und ich war erstaunt, denn nicht jeden Tag liest man etwas in den Zeitungen, das wirklich wahr ist. Es ist ein Revolutionär, der hier spricht (…). Es ist nicht leicht, Kind zu sein, nein! (…), man muss ins Bett gehen, aufstehen, sich anziehen, essen, die Zähne und sich die Nase putzen, wenn es den Großen passt, und nicht, wenn es einem selbst passt (…). Ich habe mich oft gefragt, was passieren würde, wenn man die Großen auf die gleiche Art und Weise behandeln würde (…). Erwachsene haben eine unangenehme Tendenz mit Vergleichen daherzukommen. Sie reden gerne über ihre eigene Kindheit (…). In dieser Zeit waren die Kinder wirklich lieb, (sie hatten) die besten Noten in allen Fächern (…). Kurzum – ihre Kindheit war eine einzig lange Geschichte aus der Sonntagsschule.«[19]

Als eine Journalistin im Verlauf der Pippi-Debatte meinte, dass es nun genug sei mit den Rechten der Kinder und dass man sich nicht wundern solle, wenn diese mit einem Vorbild wie der unerzogenen Pippi Langstrumpf selbstsicherer würden und einem auf der Nase herumtanzten, reagierte Astrid Lindgren dann entsprechend. In ihrer Antwort betonte sie, dass eine freie Erziehung keineswegs fehlende Entschlossenheit der Eltern bedeutete und keineswegs zur Folge hätte, dass Kinder den Respekt vor ihnen verlören. Zugleich nahm sie die Eltern in die Pflicht, ihren Töchtern und Söhnen Geborgenheit, Wärme und Freundlichkeit zu geben. Kurzum: »Gebt den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr Liebe, dann stellen sich die guten Manieren ganz von selbst ein.«[20]

Die Debatten, die in Lindgrens Heimatland stattfanden, trugen dazu bei, dass der Bekanntheitsgrad von Pippi und ihrer Schöpferin in allen Alters- und Gesellschaftsschichten stieg. In ihrem Buch über Astrid Lindgren zitiert Margareta Strömstedt einen Artikel im Skånska Dagbladet: »Neulich wurde ein 26-jähriger Transportarbeiter nachts sinnlos betrunken auf einer Straße in Malmö aufgefunden. Neben sich hatte er Pippi Langstrumpf liegen. (…) In seinen Taschen wurden 23 Sahnebonbons gefunden, das war sein ganzer Besitz bis auf Pippi Langstrumpf.«[21]

Die schwedischen Kinder hörten natürlich ohnehin nicht auf, Pippi Langstrumpf, die eine von ihnen war, zu lieben und zu verehren. Ein Jahr nach Erscheinen des ersten Buches hatte 1946 eine junge Zuhörerschaft gespannt vor dem Radio gesessen, als die Geschichte im schwedischen Radio vorgelesen wurde. Das Buch war inzwischen auch in Finnland, Norwegen und Dänemark erschienen. Im selben Jahr kam der zweite Band Pippi geht an Bord auf den Markt, und in Stockholm wurde ein Theaterstück über Pippi aufgeführt. 1947 veröffentlichte Rabén & Sjögren das Bilderbuch Kennst du Pippi Langstrumpf?. Im darauffolgenden Jahr stand am Stockholmer Oscarsteatern Pippi Langstrumpf auf dem Spielplan, das auf Lindgrens Büchern basierte. Und die Leser und Leserinnen hielten endlich den lang ersehnten dritten Teil der Geschichte, Pippi in Taka-Tuka-Land, in Händen. Als im August 1949 in Stockholm der »Tag der Kinder« gefeiert und Pippi Langstrumpf im Theater aufgeführt wurde, war der Andrang dermaßen groß, dass sich tumultartige Szenen abspielten. Mehrere Tausend Kinder, die ihr Idol live auf der Bühne sehen wollten, verfielen in einen regelrechten Pippi-Rausch.

Auch Kronprinz Carl Gustaf, der spätere König Carl XVI. Gustaf, (der Erste v.l.) und seine große Schwester Christina (die Erste v.r.) ließen sich den »Tag des Kindes« nicht entgehen und fuhren mit dem Pippi-Zug.

Die Astrid in Pippi

Småland, das »kleine Land«, was es wortwörtlich übersetzt bedeutet, mit seiner wunderschönen Landschaft, an dessen Seen sich rote Häuschen wie selbstverständlich in die Natur einfügen, dessen Landstraßen irgendwo in der Unendlichkeit zu enden scheinen, wo sich romantische Wege durch die Wälder schlängeln und malerische Dörfer zum Verweilen einladen, ist seit jeher für viele, trotz aller Entbehrungen im harten Alltagsleben, ein paradiesischer Ort gewesen, an dem die Menschen miteinander und mit der Natur in friedlicher Eintracht lebten. Das rote Gold, wie reife Preiselbeeren von den Bewohnern liebevoll genannt werden, war im 19. Jahrhundert ebenso ein Exporterfolg wie Butter, was das Sprichwort »nicht für alle Butter in Småland« widerspiegelt (sinngemäß auf Deutsch: »für kein Geld der Welt«). Hier hatte 1859 Amalia Eriksson das »Polkagris«, eine Zuckerstange, erfunden, deren gestreiftes Muster aufmerksame Beobachter vielleicht an die Strümpfe von Pippi Langstrumpf erinnert.

Lindgren selbst hat ihr »Land« einmal wie folgt beschrieben:

»Wenn ich als Småländerin an ›Småland‹ denke, sehe ich sofort die Sonne zwischen den Stämmen eines Kiefernwaldes scheinen, wo alles ein bisschen magischer und ein bisschen geheimnisvoller ist als in jedem anderen Wald auf der Erde. Dort wachsen Moosglöckchen, und dort riecht es wie ein Nadelwald im Sonnenschein. Es riecht nach Harz und Preiselbeeren, Gagelstrauch und Moosglöckchen. Es riecht nach Småland.«[22]

Hier wurde Astrid am 14. November 1907 in Näs bei Vimmerby als Zweitälteste von vier Geschwistern geboren. Die Eltern Hanna und Samuel August Ericsson waren Pfarrhofpächter und betrieben Landwirtschaft. Ihre Kindheit hat Astrid Lindgren als von Freiheit, Liebe und einem unendlichen Glücksgefühl geprägt beschrieben. Darauf angesprochen, ob es denn nun wirklich so schön gewesen sei, wie sie es immer geschildert hatte, meinte sie: »(…) manchmal habe ich mich gefragt, ob ich mir etwas ausdenken und zusammenlügen sollte über eine richtig unglückliche Kindheit, sodass es mehr Abwechslung gibt (…) (Aber ich) werde es (…) genauso erzählen, wie es war (…).«[23]

Doch was machte Astrids frühe Jahre so einzigartig, dass sie es nie leid wurde, davon zu erzählen? Von einer Zeit in einem »entschwundenen Land«[24], der sie 1977 ein ganzes Büchlein gewidmet hat, das zugleich eine Liebeserklärung an ihre Eltern ist und über das Die Welt urteilte: »Astrid Lindgrens Jugendzeit ist von unvergänglichem Zauber.«[25]