Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Mit diesem Erbe hat die aparte Frankfurter Grafikerin Marian Färber nicht gerechnet. Doch zusammen mit ihrem Verlobten Jeff lässt sie sich auf das Abenteuer Eguisheim ein - und entdeckt ein jahrhundertealtes kulinarisches Geheimnis. Bis zur Lösung des Rätsels muss sie viele Hindernisse überwinden und sich zum Schluss ihrer wahren Liebe stellen. Doch zunächst muss Marian die Frage beantworten, wer ihr diese mysteriösen Hinweise zukommen lässt. Ist der unheimliche Schatten, der sie verfolgt, ein Freund oder ein Feind?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

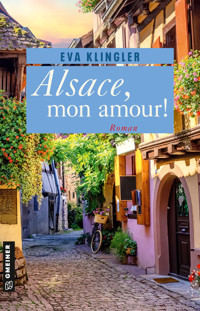

Eva Klingler

Alsace, mon amour!

Roman

Zum Buch

Ein halbes Haus im Elsass! Die hübsche und lebenslustige Frankfurter Grafikerin Marian Färber hört zum ersten Mal, dass ihre Großmutter eine Elsässerin war. Und nicht nur das! Oma Arlette hat ihrer nie gesehenen Enkelin zu deren 30. Geburtstag ein halbes Haus in einem reizenden Winzerdörfchen vermacht. Zusammen mit ihrem skeptischen Verlobten Jeff reist Marian nach Eguisheim und betritt staunend eine neue Welt. Sie muss lernen: Das Elsass ist mehr als Flammkuchen und Guglhupf. Doch genau um den scheint sich ein uraltes Geheimnis zu ranken, dessen Aufklärung brisant ist und mitten hinein führt in die Geschichte des Elsass und Frankreichs. Wer verfolgt Marian die ganze Zeit über und hinterlässt ihr mysteriöse Hinweise? Ist es ein Freund oder ein Feind? Und welche Rolle spielt der attraktive Mann ihrer Cousine, zu dem sich Marian hingezogen fühlt …

Eva Klingler wurde im oberhessischen Gießen geboren. Ihre Jugend und die Studienjahre verbrachte sie in Mannheim, bevor sie nach Baden-Baden zog, um ein Volontariat beim Südwestrundfunk zu absolvieren. Nach einigen Jahren entschloss sie sich, selbstständig zu arbeiten, und wirkte als Dozentin, Autorin und freie Journalistin in Redaktionen in Baden-Baden und Bretten. Nach einem kurzen Zwischenspiel als Bibliotheksleiterin in Rheinstetten wurde sie endgültig als freie Autorin sesshaft. Ihre Bücher spielen meistens in Baden und im Elsass. Mit ihren zwei Katzen lebt Eva Klingler nun in einem grünen Stadtviertel von Karlsruhe und betreibt die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation „20 Stühle“.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Xantana / istockphoto.com

ISBN 978-3-8392-7724-9

Widmung

Dieses Buch widme ich meinem lieben Mann Günter Läufer, der das Elsaß so sehr geliebt hat und leider letztes Jahr zu früh verstorben ist.

1. Kapitel Frankfurt

Also, ich mochte die Frau Färber immer gut leiden. Freundlich zu mir, dem Postboten, und meistens gut gelaunt. Sie lacht oft. Und sie ist eine hübsche Frau. Sie ist blond und ein bisschen mollig, aber es steht ihr gut. An dem Tag damals hat sie einige Briefe bekommen, einer war von der Bußgeldstelle. Die erkennt man gleich, und wenn man sie einwirft, achtet man besser darauf, dass der Empfänger nicht zufällig in der Nähe ist, sonst kriegt man die schlechte Laune von den Leuten mit. Und dann war da an dem Tag noch ein Brief mit ausländischer Marke dabei. Weiß natürlich nicht, was drinstand, aber er sah ein bisschen offiziell aus.

»Guten Morgen, Frau Färber!«

Der in Gelb und Blau gewandete Postbote ließ die Klappe des Briefkastens zufallen und bedauerte im gleichen Moment: »Jetzt ist die Post schon drin.«

Marian lachte: »Wenn Sie die jetzt einfach so wieder rausfischen könnten, müsste ich mir Sorgen um die Sicherheit meiner Rechnungen machen.«

Der Austräger war ein junger Mann, der meistens gute Laune ausstrahlte und den Marian dennoch manchmal bedauerte. Zum Beispiel am Wochenende, wenn er die Werbebeilagen schleppte. Manche Leute aus dem Viertel regten sich hinter vorgehaltener Hand darüber auf, dass er offensichtlich einen Migrationshintergrund hatte, wahrscheinlich sogar aus dem arabischen Raum stammte. Man hatte sich ja an diese Leute gewöhnt, und die könnten ja alles Mögliche arbeiten, aber deutsche Post austeilen? Das war doch früher ein Respektsberuf gewesen.

Marian lächelte über solche Vorurteile. Ihr Verlobter, Jeff Bartels, war ausnahmsweise ihrer Meinung, allerdings aus anderen Gründen als sie. Er erklärte überall und gerne seine Philosophie: »Für mich sind die Menschen Arbeitskräfte, und wenn sie gut sind, dann haben sie für mich keine Hautfarbe oder Religion. Dann sind sie einfach nur gut.« Eigentlich, dachte Marian, war seine Einstellung ja sehr lobenswert, und trotzdem hatte es immer einen kleinen Beigeschmack, wenn er so etwas sagte. Zumal er des Öfteren hinzufügte: »Ich sehe ja sowieso nicht, wie einer aussieht. Außer ich gehe ganz nah ran, und das lohnt sich nur bei schönen Frauen, und dann kriege ich Ärger mit meiner Regierung.« Abgesehen von dem eher geschmacklosen Witz mit der Regierung war die Bemerkung eine kleine Anspielung darauf, dass Jeff sehr schlecht sah. Natürlich hatte er sich die Augen lasern lassen, das machte man so in seinen Kreisen, aber leider hatte es nicht ganz geklappt, und beim Studium des berühmten Kleingedruckten brauchte er auf jeden Fall eine Brille. Und Jeff las eine Menge Kleingedrucktes. Als Autoverkäufer war das, was andere überlasen, sein Erfolgsrezept.

Marian wandte sich jetzt wieder dem Postboten zu.

»Macht nichts«, gab Marian gut gelaunt zurück. »Ich habe es nicht eilig. Erwarte nur einen freundlichen Gruß vom Ordnungsamt der Stadt Frankfurt. Mit anderen Worten einen Strafzettel. Zu lange geparkt oder zu wenig eingeworfen. Wie man es nimmt.«

Der junge Mann wandte ein: »Aber da war noch was anderes dabei. Ausländische Briefmarke. Schönen Tag noch und hoffentlich was Erfreuliches.« Der Postbote kletterte auf sein Dienstfahrrad und fuhr die wenigen Meter weiter zum nächsten Haus. Er hätte auch laufen können, aber wenn man schon ein Dienstfahrrad hatte, dann benutzte man es auch.

Der Brief, der alles verändern sollte, hatte sich einen freundlichen und sonnigen Tag ausgesucht, um in Marians Briefkasten landen. Die Welt sah aus wie frisch gewaschen, und die vor Geschäftigkeit summenden Straßen Frankfurts wirkten ungewohnt heiter.

Der Frühsommer war aus den Startlöchern gekommen und gab ein bisschen an, was alles in ihm steckte. Die spärlichen Bäume hatten das kahle Wintergewand schon vor langer Zeit entschlossen abgeworfen und trugen jetzt ein saftiges Grün. Die sorgenvollen Mienen der Banker hatten sich erhellt, weil es schön warm wurde. Auch Marian war bester Laune, als sie jetzt den Postkasten öffnete und neben Werbematerial einige Briefe herausfischte. Aufmachen würde sie sie später. Nach einer Tasse Kaffee. Leise vor sich hin summend, erklomm sie die Stufen zum vierten Stock. Leicht fiel ihr der Aufstieg nicht, und sie wusste auch ganz genau, warum das so war. Sie hatte wieder ein kleines bisschen zugenommen. Nicht an bestimmten Stellen, sondern so ganz unauffällig überall. Wenn man auf die Frage nach einem Lieblingshobby ehrlicherweise mit »Kochen und das Gekochte dann aufessen« antworten müsste, hatte man wahrscheinlich ein Problem.

Marian trug ihren ungewöhnlichen Vornamen aus einem etwas bizarren Grund. Als es darum ging, ihren Vornamen Marianne in das Geburtsregister einzutragen, geschah das auf dem Standesamt mit der Hand, da die elektrische Schreibmaschine nicht verfügbar war. Der Standesbeamte hatte eine ungeheuer große Handschrift, und das entsprechende Feld war bei Marian zu Ende. Das hatte Charlotte Färber so gut für ihre Tochter gefallen, dass sie es dabei belassen hatte und dem Standesbeamten zwei Buchstaben geschenkt hatte. Marianne hätte sowieso einer stattlichen Frau besser gestanden, und für die eher kleine und mit sehr weiblichen Formen ausgestattete Marian passte der Name. Knapp sitzende Jeans enthüllten einen ziemlich rundlichen Po unter einer zierlichen Taille. Jeff hatte in einem unbedachten Moment gesagt, sie sehe aus wie eine Fruchtbarkeitsgöttin, doch das Kompliment hatte ihr nicht gefallen. Göttin ginge ja, aber Fruchtbarkeit? Kinder wünschte sie sich schon, aber so weit waren sie und Jeff noch nicht in ihrer Lebensplanung.

Und wenn Marian schon an ihre Pfunde zu viel dachte, dann befiel sie sofort die Unsicherheit, wie sie sich in Zukunft wegen einer weiteren Unzulänglichkeit verhalten sollte. Als Kind war sie stolz darauf gewesen, doch jetzt störte sie die kleine Eigenheit. Ihr linker kleiner Zeh war größer als der sogenannte große Zeh. Es sah nicht schlimm aus, eher lustig, aber auch sehr sehr unperfekt. Wobei ihr Gedankenkarussell bei Jeff ankam, dem sie diese Tatsache bisher hatte irgendwie verbergen können. Stichwort: immer Socken im Bett. Keine Aufenthalte am Strand ohne stylische Strandschuhe. Der kleine Defekt war erblich; ihre Mutter hatte ihn auch, wenn auch etwas schwächer ausgeprägt. Jedenfalls hielt Marian ihre Füße geheim, wie sie auch andere Passionen vor Jeff geheim hielt.

Oben angelangt, genoss Marian erst einmal ganz leise schnaufend die vertrauten Geräusche und Gerüche der Wohnungen um sie herum.

Marian Färber liebte das Haus, in dem sie wohnte. Im Unterschied zu Jeff, der Marians Wohnung stets mit Unbehagen betrat. Es verging kein Tag, an dem Jeff sie nicht drängte, endlich zu ihm in das schicke Penthouse in der Nähe der Miquelallee zu ziehen. Schließlich waren sie verlobt, was er sowieso nie verstehen konnte. Man hätte doch gleich heiraten können. Altmodische Sache in seinen Augen, diese Verlobung, doch Marian hatte nun mal ein Faible für Altmodisches und für englische Teerosen und für bestickte Täschchen, in die sie Tempotaschentücher steckte und die nach Lavendel rochen.

»Die klaren Formen«, beschrieb Jeff sein eigenes Zuhause, als sei er Immobilienmakler und müsste es einem Kunden anpreisen, »und der Blick über das Bankenviertel bis zum Main. Wie kannst du stattdessen hier wohnen, Marian? Vierter Stock. Ohne Aufzug. Altbau. Schlechtes Viertel. Unordentlicher Hinterhof. Gegenüber trocknen die Handtücher der Italiener im Nachbarhaus. Es sieht ja aus wie in Sizilien. Und riecht auch so.«

Na ja, das gebe ich schon zu. Was Marian als Wohnung bezeichnet, wäre für mich eine Abstellkammer. Da soll sie doch ihren Vater in Kanada anrufen, der wird ihr das bestätigen. Der hatte doch damals, glaube ich, mal mit Immobilien zu tun, wenn auch nicht mit denen, die ich als Erste Klasse bezeichnen würde. Der hat ja sowieso für Geld fast alles gemacht. Aber immerhin. Ich habe so meine Ansprüche. Schließlich bin ich schon Ü 30, und irgendwann muss man eine Duftmarke setzen, was man will im Leben, und ich will auf jeden Fall schick wohnen.

Marian sagte nichts dazu. Es hätte auch keinen Sinn. Jeff war sich immer seiner Sache so sicher, und er schien immer die vernünftigeren Argumente zu haben. Doch gerade die multikulturelle Atmosphäre gefiel ihr so gut an diesem Viertel im Südosten von Frankfurt. Studenten, Künstler und natürlich Familien aus aller Welt.

Zu den vor Jeff verborgenen Leidenschaften gehörten ihre regelmäßigen Besuche bei der kleinen Kindertagesstätte vorne an dem Platz mit dem Kiosk und dem türkischen Lebensmittelhändler. Sie betrachtete gerne die spielenden Kinder. Immer waren es die Kinder mit den schwarzen Locken, der getönten Haut und den dunklen Augen, die sie mit ihrem Blick verfolgte. Obwohl es mehr als unwahrscheinlich war, dass sie jemals ein Kind mit südländischem Aussehen bekommen würde. Denn sie selbst war hellhaarig, mit dem Porzellanteint der echten Blondinen und den hellblauen Augen, die fast schon skandinavisch wirkten. Und doch fühlte sie sich zu den Schwarzhaarigen hingezogen, so, als habe sie in einem früheren Leben im Süden gelebt.

Sie hütete sich, diese Gedanken mit Jeff zu teilen. Er war zu rational und lief im Leben immer auf der vernünftigen Seite der Straße. Was manchmal auch von Vorteil war. So hatte er sie vor Kurzem davor bewahrt, einen alten knallroten 2 CV zu kaufen, den ihr ein früherer Studienkollege, der nach Australien auswandern wollte, angeboten hatte.

»Um Himmels willen«, hatte sich Jeff empört, »einen Knallfrosch wie den können wir uns später mal leisten. Als Drittwagen. Für die Clique als Gaudi. So ein Auto ist doch nur originelles Statement, das vielleicht bei manchen Kunden gut ankommt, aber doch nicht für dich als Erstwagen. Und unsere Kinder fährst du damit bestimmt nicht spazieren.«

Marian hatte ihm zuvor vergeblich das Bild von sich und der Ente mit farbigen Worten entworfen. »Ein 2 CV ist wie eine Lebenseinstellung. Ich sehe mich, wie ich zu einem italienischen Markt fahre, einen rustikalen Korb heraushole und frische Kräuter oder Gemüse einkaufe …«

Jeff war aufgesprungen. »Schatz, du weißt, ich liebe dich. Ich bewundere deine Fähigkeiten als Grafikerin und als Zeichnerin von leckerem Essen. Hättest du die Speisekarte für den Geburtstag meines alten Herrn nicht entworfen, hätten wir uns nie kennengelernt. Aber ich habe es dir von Anfang an gesagt: Ich mag keine Frauen, die nach Essen riechen, und ich mag keine Frauen in Schürzen. Das ist nicht meine Welt.«

Marian seufzte. Ja, das hatte er gesagt, und deshalb gingen sie auch fast immer aus zum Essen. Meistens zum Edelitaliener. Oder zum Japaner. Oder zum Deutschen mit mindestens einem Stern. Vor allem überall dahin, wo die Chance bestand, dass man einen potenziellen Klienten traf und sich über die Tische zunickte. So ein Nicken war Gold wert.

»Es ist gut für mein Renommée, mit einer so attraktiven Frau gesehen zu werden«, bekannte Jeff offen. »Das ist die weiche Seite meines Geschäfts. Der Kunde will wissen, mit wem er es zu tun hat. Schließlich ist er bereit, fast 100.000 Euro für einen prächtigen SUV von Mercedes auszugeben. Es gibt ihm und seinem Geld ein gutes Gefühl, wenn er sich uns beide harmonisch auf einem Rolf-Benz-Sofa vorstellt.«

Marian löschte gedanklich das Bild von sich und dem Weidenkorb und versuchte, es gegen ein Bild von einem modernen Sofa auszutauschen, das überhaupt nicht ihrem Geschmack entsprach, welcher sich jahrelang auf Flohmärkten geformt hatte. Jeff lachte und strich ihr über das Haar. »Außerdem würdest du an keinem Wochenmarkt in Frankfurt einen Parkplatz finden. Das gilt auch für die gesamten Stadtteile und das Universum. Also lass den Weidenkorb, wo er ist. Worauf hast du heute Abend Lust? Ich dachte an die neue Lounge am Römer. Fingerfood und Drinks. Und es gibt Jazz. Live.«

Ein wenig verlockendes Angebot, denn Marian mochte keinen Jazz. Kann man gedankenverloren tanzen zu Jazz oder sich geborgen in den Armen dieser Klänge fühlen? Jazz verstörte Marian. Sie liebte Folkloremusik, bretonische, irische, schottische, denn das brachte in ihr etwas zum Klingen, das sonst schwieg. Hinzu kam eine verhängnisvolle Leidenschaft für bunte Taschen, ebensolche Röcke und Indienhemdchen, die eigentlich aus der Mode waren. Marian vergötterte die 60er-Jahre und die Folkrockbewegung der USA. Joan Baez. Jim Croce. Natürlich Bob Dylan. Doch solche Kleidchen konnte sie nicht anziehen, wenn sie sich irgendwo als Grafikdesignerin um einen Auftrag bewarb. Graues Kostüm, schicker cooler Style waren angesagt.

Natürlich wusste Marian, dass Jeff und sie vollkommen unterschiedliche Blicke auf die Welt warfen. Ganz abgesehen von seiner Sehschwäche. Doch er war zu einem Zeitpunkt in ihr Leben getreten, als es ihr nicht gut ging. Ihre Mutter, Charlotte Färber, war überraschend und viel zu früh an einem nächtlichen Herzinfarkt gestorben. Schnell für sie und grausam für ihre Tochter, die von nun an die Nacht fürchtete. Marian, eigentlich mit Talent zum Glücklichsein ausgestattet, war damals sehr betroffen gewesen. Ihre Entwürfe, die sie für Kunden anfertigte, hatten viel zu viel Grau und Schwarz aufgewiesen. Klienten der kleinen Agentur, in der sie arbeitete, hatten sich bei ihrem Chef, beschwert. »Wir sind doch kein Beerdigungsinstitut.«

Doch dann kam Peter Bartels senior. Heizungs- und Sanitärtechnik. Fotovoltaik. Modernste Technologie. Und sein Sohn Jeff, der sich nicht für Heizungen, sondern für schnelle Autos interessierte, war Juniorchef eines schicken Autohauses. Es einte Vater und Sohn, dass sie begeistert waren. Der Vater von Marians Entwurf für Einladung und Speisekarte zum Firmenjubiläum. »Das schwarze P und das graue B unterstreichen unsere Seriosität und haben etwas mit Architektur zu tun. Wir sind sehr zufrieden.« Und sein Sohn war angetan von der Künstlerin selbst, deren offene Fröhlichkeit und herzliche Schönheit ihn hinriss.

Das alles hatte sie gerettet. Der Chef ihrer Agentur war versöhnt, und sie war dankbar und deshalb nahm sie Jeffs Einladung zum Essen gerne an. Kurz darauf wurden sie ein Paar, und in seinem Designerbad standen von nun an zwei Zahnbürsten. Für alle Fälle.

Jeff sah auf eine smarte Weise gut aus und wusste sich auf eine leicht überhebliche Art in bestimmten Kreisen zu benehmen. Er war sachlich und kompetent, hatte immer den Überblick und wusste, wo er im Leben hinwollte. Nämlich irgendwo nach oben. Schließlich war er Frankfurter. Mainhattener, wie er immer sagte. Die Stadt mit ihren Hochhäusern und mit ihren Büropalästen war wie ein Biotop für ihn. Und dann putzte er bedächtig seine Designerbrille, die er tragen musste, da das Lasern nicht geklappt hatte, und setzte sie wieder auf, um selbstbewusst in die Welt um ihn herum zu blicken. Die bestand aus einfachen Strukturen: Dinge, die er schon hatte, Dinge, die er haben wollte und auf dem Weg dorthin war. Und der Weg war mit Kaufverträgen gepflastert.

Ja, das stimmt. Ich bin ein echter Frankfurter aber kein Würstchen. Ich mag es, dass hier in der Stadt was geht. Gerade in meiner Branche. Ich bin stellvertretender Chef eines großen Autohauses. Keine spezielle Marke, alles, was gut und teuer ist. Auch Gebrauchtwagen, wenn sie richtig gepflegt sind, verkaufen wir vor allem nach Russland und in die arabischen Länder. Stichwort: Vintage. Ganz ehrlich, ich bin da anders als Marian. Sie mag ja dieses Multikultigedöns, aber das ist nicht meins. Andere Kultur. Nehmen die Hand, wenn du ihnen den Finger gibst. Deshalb gebe ich keinen Finger. Nur klare Deals. Ich mag an Marian, dass sie anders ist und mich zum Lachen bringt. Und sie ist eine richtige Frau. Kein so emanzipierter Hungerhaken. Diese Spinnereien mit den exotischen Früchten und den Gewürzen, die sie zeichnet und was sie danach zu essen draus macht, also das muss ich ihr noch ausreden. Macht zu viel Dreck in der Küche. Und von der Küche in unserem ersten gemeinsamen Haus habe ich ziemlich genau Vorstellungen. Alles weiß. Edel. Und schwarz und silber.

Marian dachte an Jeff, schüttelte schmunzelnd den Kopf, setzte sich an ihren Küchentisch und sortierte die Post. Mist.

Der befürchtete Strafzettel war natürlich dabei. Diese Computer vergaßen nie. Und sonst noch Werbung. Gartenmarkt. Baumarkt. Konnte sie alles entsorgen. Sie hatte schließlich nicht einmal einen Balkon. Der fehlte ihr wirklich. Schließlich standen ihre Modelle in Blumentöpfen und nicht auf dem Laufsteg. Seit sie sich auf das Zeichnen von Lebensmitteln spezialisiert hatte, machte ihr der Beruf als Grafikerin wieder Spaß.

Zwischen den Gartenmöbeln und dem Strafzettel hatte sich noch ein anderes Kuvert versteckt. Mit einer ausländischen Briefmarke. Sie sah genauer hin. Ein Brief aus Frankreich?

Von einem Monsieur Bonner. Notaire. Aus einem Ort namens Châtenois. Nie gehört. Ein Notar also. Notarbriefe sind ein bisschen wie Schreiben vom Finanzamt. Sie lösen Bedenken und schlechtes Gewissen aus. Etwas vergessen? Unterschlagen? Angestellt?

Marian schüttelte den Kopf. »Nein, da kann nichts mehr sein«, sagte sie zu sich selbst. »Es ist viele Jahre her, dass ich das letzte Mal in Frankreich war. In Paris. Ewig.«

Doch ihre ohnehin leicht zu entfesselnde Neugierde war geweckt. Aufgeregt riss sie den Brief auf. Ein dicht beschriebenes Schreiben war darin mit Zahlen und Nummern und fettgedruckten Lettern und einer Unterschrift. Wunderbar, doch leider alles in Französisch. Und dieses Fach hatte Marian in der Schule so schnell we möglich abgewählt. Sie hätte lediglich noch einen Kaffee bestellen können oder nach dem Weg fragen.

Keine Chance, den Brief zu lesen und ihn dabei von Google übersetzen zu lassen. Dazu war sie zu ungeduldig.

»Tja, mein lieber Jeff, das ist der Vorteil eines Hauses mit Multikulti«, sprach sie ins Leere, doch es klang fast so, als sei es ein Argument für ihre Wohnung und gegen das Designerloft. Gegenüber wohnte nämlich die Familie Ghalalfi. Algerier. Eine Kinderschar, eine etwas gestresste Mama, deren Kopftuch im Alltagstrubel mehr als einmal verrutschte, ein gutmütiger und müde aussehender Ehemann und Vater, der sich zu nachtschlafender Zeit in Schichtarbeit zu seiner Firma begab. Raima, eine große Frau mit offenbar starken Nerven, hatte in Algerien Jura studiert, doch das Examen war hier nicht anerkannt worden. Jetzt hatte sie eine wachsende Familie zu betreuen und kam nicht dazu, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern. Doch sie wirkte trotz allem nicht unglücklich, eher gelassen.

Ich bin Raima. Mein Mann wohnt schon lange in Deutschland und arbeitet bei Siemens. Wir haben uns über Verwandte kennengelernt. Er wollte eine Familie gründen, und ich war noch zu Hause. Ich habe in Oran gewohnt. Das ist die Stadt, in der das Buch spielt, das viele in Deutschland kennen. Die Pest. Marian ist meine Nachbarin gegenüber, und ich mag sie sehr. Sie grüßt immer und nimmt meine kleine Amira auf den Arm, wenn sie sie sieht. Amira liebt sie und nennt sie Tatta, was bei uns Tante heißt. Schade, dass Marian keine Kinder hat. Sie wäre bestimmt eine gute Mutter. Aber sie hat ja einen Verlobten. Er gefällt mir gut. Ich glaube, er verdient viel Geld. Ach, und sie hat mir geholfen, die deutsche Sprache zu lernen. Schwer!

Marian verstand sich gut mit Raima und hatte ihr zu einem Deutschkurs verholfen. Inzwischen sprach Raima einigermaßen Deutsch, aber sie konnte eben auch Französisch. Und sie war immer zu Hause.

Marian sprang auf, griff nach ihrem Schlüssel, widerstand der Versuchung, den Kindern Gummibärchen mitzunehmen – aber die durften sie nicht essen, denn Gummibärchen enthielten Gelatine und waren damit nicht halal – und klingelte bei Raima.

»Raima, ich habe einen Brief aus Frankreich bekommen. Keine Ahnung. Von einem Notar. Könntest du mir in etwa sagen, was drinsteht?«

Raima ließ sie wortlos und wie selbstverständlich eintreten.

»Tee?«

»Danke!«

»Tatta, Tatta!« Amira, schwarze Augen, schwarze Locken und süße drei Jahre alt, versuchte, auf Marians Schoß zu klettern. Marian wusste, dass Tatta so etwas wie Tante hieß, und war stolz auf diesen Titel.

Raima nahm den Brief und ließ sich etwas schwerfällig auf einem Küchenstuhl nieder. Es roch nach fremden Gewürzen. Etwas brutzelte im Backofen.

Sie las. Las noch einmal. Sah dann hoch, mit Erstaunen im Gesicht.

»Marian«, sagte sie feierlich. »Großes Glück. Du hast, wie sagt man, erbst. Geerbst. In Frankreich. Ein Haus.«

Marian setzte Amira auf den Boden, worauf sie heftig protestierte und das Gesichtchen zum Weinen verzog. Hastig strich ihr Marian übers Haar. Sie konnte Kinder nicht weinen, Katzen nicht miauen und Hunde nicht winseln sehen.

»Wie bitte? Ich habe ein Haus in Frankreich geerbt? Wieso denn das? Das gibt es nicht. Wo denn?« Das waren zu viele Fragen für Raima. Sie seufzte, drängte Söhnchen Karim und Töchterchen Amira sanft zur Seite und nahm den Brief noch einmal in die Hand. »In … ich nicht weiß, wo das ist. Hier Rue Strasbourg Nummer 8. Strasbourg! Vielleicht en Alsace.«

»Was? Ein Haus in Frankreich? Im Elsass? Wie komme ich denn dazu?«

Marian fühlte sich wie in einem dieser älteren Filme, in denen die Hauptpersonen plötzlich Häuser irgendwo von einem schrulligen Onkel erben, der damit seltsame Mutproben und Forderungen verknüpft.

»Tatta! Kuss!« Amira drückte ihr noch einen klebrigen Kuss auf die Wange und verschwand ins Kinderzimmer, um sich mit ihrem Bruder Karim zu streiten.

»Ja. Du hast ein Haus. In Frankreich!«, jubelte Raima.

Marian lachte. Noch immer schien alles irreal. »Oh je. Wenn das Jeff erfährt. Ein Haus. Ganz ohne die Vermittlung seiner zahlreichen Immobilienfreunde. Ich kann es nicht glauben.«

Dann stand sie auf und schüttelte immer noch den Kopf.

»Ich glaube, jetzt brauche ich einen Schnaps. Ich geh rüber zu mir.«

Raima sah sie tadelnd an. »Kein Alkohol, Marian. Nicht gut. Wirst du nicht schwanger.«

Marian zwinkerte:. »Heute riskiere ich das mal. Und heute werde ich sowieso nicht schwanger.«

Doch sie fand keinen Schnaps in ihren Schränken. Natürlich war sie keine Trinkerin, aber manchmal hatte sie Hochprozentiges zu Hause, denn Marian liebte es, alles Mögliche selbst herzustellen. So hatte sie eine Kräuterlikörphase gehabt, in der sie alle möglichen ungewöhnlichen Substanzen durcheinandermischte. Legendär war ihr Vanille-Basilikum-Likör, dessen hobbymäßige und wahrscheinlich illegale Produktion sie einstellte, weil ihre Freundinnen nur noch wegen dem Getränk zu ihr zu Besuch kamen.

Kopfschüttelnd wanderte Marian unruhig durch ihre eher kleine Wohnung und versuchte, den Inhalt des Schreibens irgendwie zu verstehen. Viel wandern konnte sie nicht, denn die Immobilie, wie Jeff sie etwas abstrakt nannte, war vollgestellt mit buntem Kleinkram und deshalb auch schwer zu reinigen. Vor allem für Marian, die keinerlei Hingabe für Putzen hatte. Zum letzten Geburtstag hatte Jeff ihr Frei-Stunden von einer Putzfee geschenkt, die daraufhin einmal im Monat unter den Schränken Sachen hervorholte, die Marian dort vergessen hatte. Leinwände etwa, auf denen Marian »einfach so« malte, Stricknadeln mit Wolle für Strumpfprojekte, die im Sommer aufgegeben worden waren, und kleine Schachteln mit Ansichtskarten, die Marian immer wieder als Anregung für ihre Zeichnungen dienten.

Die Enge war ein Grund mehr, um bald zu heiraten und in eine von Jeffs anvisierten Räumlichkeiten umzuziehen. Etwa in der Nähe der Villa Kennedy, einem besonders noblen Viertel von Frankfurt. Als Autoverkäufer der Oberschicht konnte Jeff durch seine Kontakte gute Mietobjekte sichern, bevor sie in die Angebote kamen. Ein eigenes Haus konnten sie sich noch nicht leisten, trotz Jeffs gutem Verdienst. Jeffs Vater hielt nichts davon, Wohltaten zu früh zu vergeben. »Ein gewisser Hunger schadet nicht«, verkündete er gerne symbolisch nach dem Abendessen, wenn alle satt waren. »So wie unsere künftige Schwiegertochter hier. Sie ist nicht mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Das gefällt mir.«

Marian setzte sich nun an ihren Küchentisch, schob die Tageszeitung zur Seite und studierte noch einmal das höchst seltsame Schreiben, das in ihren Briefkasten gesegelt war. War es überhaupt an sie gerichtet? Wieder und wieder las sie die Adresse und den Namen. »Marian Färber.«

Wer konnte ihr ein Haus vererbt haben, und das auch noch in Frankreich? Seriös war das natürlich nicht. Man hörte immer wieder von Schwindlern. Wahrscheinlich forderte man sie in dem nächsten Brief auf, 2.000 Euro auf ein dubioses Konto zu überweisen, und dann erst würde sie einen Schlüssel geschickt bekommen. Ähnliches war ihrer Freundin Dotto passiert, die sich für eine Wohnung in Wiesbaden interessiert hatte. Leider war das Geld, das sie einer Firma mittels Moneygram geschickt hatte, verschwunden und der Schlüssel nie zugeschickt worden.

»Da könnt ihr lange warten«, grollte Marian den Brief an. Er schwieg zurück, nicht mehr enthüllend als das, was man bereits gelesen hatte. Marian lief durch die Wohnung. Versuchte, den Brief zu vergessen. Sie würde ihn einfach wegwerfen. Die Hand schwebte schon über dem Papierkorb. Doch halt. Etwas war seltsam. Etwas hatte sich verändert. Es war auf einmal um sie herum so still. Kein Geräusch von draußen war zu hören. Als wäre die Welt in eine Wehe aus Schnee oder in dichten Nebel getaucht.

Und dann geschah es zum ersten Mal. Etwas wie ein süßlich duftender Luftzug umwehte sie. Wie ein Fön auf niedrigster Stärke. Es fühlte sich an, als ob weiße weiche Vögel sie ganz sanft mit ihren Schwingen berührten. Und dann schien dieser Luftzug die Richtung zu wechseln, als reiche er ihr die Hand und zog sie fast hin zu dem Brief, der auf dem Tisch lag. So etwas hatte Marian noch niemals erlebt. Es war nicht direkt unangenehm, aber es war ungewöhnlich und auch unheimlich, denn sie hatte das Gefühl, als könnte sie gegen diesen Luftzug einfach nichts machen. Er war sanft, aber bestimmt. Und dann war es auch schon zu Ende.

So nahm sich Marian trotz ihrer Zweifel den Brief noch einmal vor. Und wehrte sich dagegen, ihn ernst zu nehmen. Unglaublich, wie ausgefeilt dieser Betrug war, dachte sie. Die goldgepresste Anschrift des Notars, Monsieur Bonner, sowie das Emblem der französischen Republik sahen täuschend echt aus.

Sie schob den Brief beiseite. Und musste doch immer, magisch angezogen, wieder hinschauen. Griff nach langer Zeit des Hin- und Wegschauens entschlossen zum Hörer und rief ihre Freundin Brigitte an. Brigitte war mit allen Wassern gewaschen, ließ sich niemals ein X für ein U vormachen und konnte recherchieren wie ein Teufel.

Mein Name ist Brigitte. Ich kenne Marian seit der Schulzeit, und sie ist immer ein kleiner Chaot gewesen. Eigentlich war sie keine gute Schülerin, zu unkonzentriert und hat immer in ihr Heft gemalt, aber die Lehrer mochten sie und haben sie deshalb bis zum Abi mitgeschleift. Sie sei wichtig für die soziale Hygiene der Klasse, habe ich mal Frau Schumann, Englisch, sagen hören. Ich war gut in Mathe, habe Versicherungskaufmann gelernt und berate Marian in Fragen, bei denen man mit Humor oder Kinderglauben nicht weiterkommt. Sonst? Sie hat was an den Füßen. Ungleich große Zehen. Aber sie zeigt sie niemandem und spricht nicht drüber. Ich habe es mal durch Zufall von einer Klassenkameradin von ihr erfahren. Es ist anscheinend erblich. Ihre Mutter hatte es angeblich auch.

Es dauerte nur eine Stunde, und Brigitte erstattete Bericht. »Ich glaube, so unwahrscheinlich es sich anhört, du hast wirklich ein Haus in Frankreich. Der Notar, der dir geschrieben hat, existiert. Ich habe ihn angerufen und sogar mit ihm selbst gesprochen. Sehr freundlich. Schönes Französisch. Er hat dir tatsächlich einen Brief geschrieben, alles andere ist vertraulich. Dazu gibt er natürlich keine Auskunft. Das ist wie in Deutschland.«

Marian wusste nicht, wie sie sich jetzt fühlen sollte. Einerseits wie ein Kind, das ein aufregendes Geschenk bekommen hatte, andererseits ungläubig und irgendwie verärgert. Wer brach da in ihren Alltag ein, der sowieso schon chaotisch genug war, wenn man Jeff glaubte? Die Jagd nach Aufträgen und gleichzeitig der Versuch, eine schöne coole Frau an der Seite eines smarten Mannes zu sein. Mokassins und High Heels waren ihr täglich Brot. Da konnte sie nicht noch Überraschungen dieser Art brauchen.

Sie untersuchte den Briefumschlag. Es war kein Foto von dem Haus dabei. Lediglich die Rede von 115 Quadratmetern, wenn man den Begriff mètres carrés richtig interpretierte. Das war nicht viel. War das mit Grundstück? War das Haus vermietet, und wie wurde es beheizt? Und natürlich, wo lag es. Lage. Lage. Lage. Das sei angeblich das Wichtigste. All das würde Jeff fragen. Sie wollte nur wissen: Wer hatte ihr ein Haus in einem anderen Land vermacht?

*

»Ist das Haus vermietet? Welches Baujahr? Wohnfläche oder auch Grundstück? Denkmalgeschützt?« Das waren erwartungsgemäß die ersten Kommentare von Marians Verlobten. »Dann ist es schwer verkäuflich. Außenfassade muss in dem Fall erhalten werden. Keine Solarkacheln. Fenster und Läden historisch. Ersatzteile teuer. Aber vielleicht hast du Glück, und das Haus ist modern. Wohnanlage. Französische Billigbauweise. Vielleicht kann man es sogar abreißen. Manchmal ist das Grundstück mehr wert als die Bude drauf.«

Marian verstand Jeff wie so oft nicht. Ja, sie hörte die Worte akustisch, aber sie verstand ihren Sinn nicht. Er lebte ganz einfach auf der anderen Straßenseite. Sie hatte sich in ihn verliebt, da er ihrem zum Chaos neigenden Gemüt eine klare Linie verlieh.

Außerdem hatte er noch eine weitere gute Eigenschaft. Er war ein Kümmerer. Er kümmerte sich um alles und jedes in Marians Leben. Versicherungen. Vorsorgeuntersuchungen. Den Computer und ihre Heizung. Marians Vater, Harry Färber, war ein Hallodri gewesen. Ein charmanter Nichtsnutz und Fremdgänger. Deshalb waren Jeffs Eigenschaften für Marian anziehend, wenn auch manchmal skurril. Ironisch merkte sie an: »Jeff, bevor wir das Haus abreißen, könnte man es sich ja durchaus ansehen. Interessiert es dich gar nicht, wer es mir hinterlassen hat?«

Jeff zuckte die Achseln. »Schon. Aber ich kenne das alles. Teure Autos gehören nämlich nur zu oft auch zur Erbmasse oder werden irgendwie weitergegeben. Das kommt immer mal wieder vor. Ein ehemaliger Liebhaber von dir oder ein früherer Verehrer deiner Mutter? Keine große Sache.«

»Keine große Sache? Na, für mich schon. Und wie sprichst du denn von ehemaligen Liebhabern, die ich vielleicht gar nicht hatte.«

»Sachlich, Marian. Immer sachlich. Du warst Ende 20, als wir uns kennenlernten. Ich denke nicht, dass du da noch niemals Kontakt mit Männern hattest. Nicht bei deinem Aussehen.«

Marian wusste, dass Jeff nicht so abgebrüht war, wie er tat. Sie legte ihm eine Hand auf den Arm.

»Vergiss die imaginären Liebhaber. Lass uns nächste Woche zusammen hinfahren.«

Jeff tätschelte ihre Hand. »Lohnt doch nicht. Wir können es erst verkaufen, wenn der Notarvertrag rechtskräftig ist. Ich nehme an, dass das in Frankreich nicht anders ist als in Deutschland. Musst du eigentlich persönlich hinfahren oder kannst du jemanden ermächtigen? Unsere Kunden lassen die Autos oft einfach abholen. Etwa vom Hausmeister.«

Jeff nickte Marian wohlwollend zu. Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe bekanntlich keinen Hausmeister, aber vielleicht leiste ich mir in Frankreich eine Concierge. So eine Neugierige, die nebenher noch Liebesbriefe überbringt. Aber im Ernst, Jeff, dein Beruf verdirbt dich. Ich fahre natürlich persönlich hin.«

»Aber wieso denn das?«

»Weil man durchaus auch einfach mal so ins Elsass reisen kann. Gemütlich. Sachen angucken. Kirchen. Museen. Und bevor ich irgendwas unterschreibe, will ich das Haus erst sehen.«

Bei den Worten Kirchen und Museen verzog Jeff das Gesicht, als habe er auf eine Essiggurke gebissen. Dann zog er sein Handy hervor, setzte seine Brille auf, um irgendetwas zu checken. »Hast recht. Hypotheken drauf. Mieter, die man nicht rauskriegt, Am schlimmsten sind alte Behinderte. Da brauchst du einen richtig guten Anwalt. Ich nehme an, dass das in Frankreich auch nicht anders ist. Also gut. Zeitfenster drei Stunden, nein vier, weil du es bist. Nächsten Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.«

Marian schüttelte empört den Kopf. »Jeff! Oh nein, nein. Ich brauche richtig Zeit. Ein Wochenende musst du dir schon freinehmen. Das Universum der Autokäufer wird es ja wohl mal ein paar Stunden ohne dich aushalten.«

»Du weißt, dass nächste Woche Vintage-Messe in Hamburg ist, und dann hätte ich mit Bau-Schieder einen Termin in Zürich. Wer garantiert mir, dass die da in der Pampa ein ordentliches WLAN haben.«

»Wir reisen nicht nach Zentralafrika, sondern wir begeben uns lediglich ein paar Kilometer weiter südwestlich von hier. Aber gut. Dann fahre ich eben alleine.«

Jeff widerstand der Versuchung, seine Brille erneut aufzusetzen, und musterte seine zukünftige Frau nachdenklich. Der Gedanke, dass sie ganz alleine um ein wie auch immer geartetes Anwesen in Frankreich strich und vielleicht jene übereilten Entscheidungen traf, die er bei ihr stets befürchtete, gefiel ihm nicht. Marian war manchmal unkalkulierbar, und es war ihm immer noch nicht gelungen, die Formel herauszufinden, nach der man sie berechnen könnte.

Ich mag diese Frau wirklich, auch wenn ich weiß, dass einige meiner Freunde meinen, sie passt nicht. Aber ich habe noch viel Arbeit mit ihr, denn ich verkaufe nun mal keine bunten Kinderwägelchen, sondern Wagen der oberen Klasse. Da muss man manchmal einfach nur rechnen, sonst nichts. Die Gefühle in den Kühlschrank und gut verhandeln. Das kann sie nicht. Als mein Vater ihr damals anbot, für uns eine Werbebroschüre zu gestalten, hätte sie niemals gleich das erste Angebot annehmen dürfen. Ich vergesse nie, wie sie zu ihm sagte: »Das mache ich gerne. Wird Spaß machen.« Spaß! Das muss man sich mal vorstellen.

»Also gut. Wir fahren Samstag nach meinem Morning Meeting mit dem Steuerberater und bleiben über Nacht in dem Kaff. Buchst du uns was im Ersten Hotel am Platz?«

Das war mehr, als Marian verlangt hätte, aber jetzt war es gut, wie es war. Und was das Erste Haus am Platz anging … man würde sehen, ob es nicht das Zweitbeste auch tat.

Und dann tat sie noch etwas, das Jeff eigentlich nicht mochte. Sie ging in ihre altmodisch eingerichtete Küche und trug etwas heraus, das sie selbst gekocht hatte. Jeff ging lieber essen, und zwar in letzter Zeit besonders gerne japanisch, da man davon nicht dick wurde.

»Was ist denn das?«

»Eine Überraschung. Um dich auf das Haus einzustimmen. Eine elsässische Spezialität. Sie nennen es Baeckeoffe, und es besteht aus drei Sorten Fleisch, Karotten und Zwiebel und Kartoffeln.«

»Nein, nein«, rief Jeff entsetzt. »Doch nicht etwa Schweinefleisch?«

Marian schmunzelte. »Oh doch. Wir sind keine Muslime, und zweitens ist das Elsass nun mal ein bäuerlicher Landstrich. En Guete. Ich redd jetzt Elsässisch.«

Jeff schüttelte verzweifelt den Kopf und pickte sich zwei Karotten heraus. Das konnte ja heiter werden!

Marians Familie war vergleichsweise überschaubar, aber ein wichtiger Mensch war ihre Cousine Barbara. Barbara war die Tochter von Hubert Färber, dem älteren Bruder ihres Vaters, den man forsch Hupsi nannte. Barbara hatte letztes Jahr ihren 40. Geburtstag gefeiert, und sie hatte es als durchaus zufrieden wirkende, alleinstehende Person getan. Warum die Frau mit den kurzen braunen Haaren, dem intelligenten Gesicht und den ernsthaften blauen Augen sich niemals gebunden hatte, wusste niemand, und sie sprach auch nicht darüber. Irgendjemand hatte behauptet, sie habe eine schwere Enttäuschung niemals verwunden.

Obwohl die gesellige Marian etliche wohlmeinende Freundinnen hatte, war Barbara ihre erste Ansprechpartnerin.

Ich bin die Barbara. Mein Vater Hubert und Marians Vater Harry sind Brüder. Sie sehen sich allerdings überhaupt nicht ähnlich. Ähnlichkeit scheint in unserer Familie sowieso nicht üppig verteilt worden zu sein. Ich bin mehr der strenge Typ. Marian dagegen sieht nett aus, und ich habe immer das Gefühl, die Leute, die ihr entgegenkommen, lächeln automatisch. Eine klassische Schönheit ist sie hingegen nicht. Muss sie auch nicht, denn sie hat eine fröhliche und aufgeschlossene Art, die jeden für sie einnimmt. Manchmal beneide ich sie darum. Man kann nicht sagen, dass sie sorglos ist, aber sie versucht, aus allem noch etwas Gutes zu machen.

»Du hast was?«

»Ich habe ein Haus im Elsass geerbt. In einem Ort namens Eguisheim. Nie davon gehört. Ein Weinort.«

Barbara war sehr gebildet. Sie arbeitete in der Dokumentationsabteilung des Hessischen Rundfunks, und sie wusste mehr als das, was die Reporter im Fernsehen erzählten, da sie die Hintergrundinformationen beschaffte. Man nannte sie auch respektvoll »Mrs Google«.

»Den Ort kenne ich. Das ist ein kleines Städtchen nördlich von Colmar. Touristenort. Keine Industrie. Aber eine Kirche, um die sich irgendwelche Geheimnisse ranken. Irgendwas mit einem Papst. Du hättest es schlechter treffen können.«

Marian runzelte die Stirn. Eine blonde Locke fiel ihr ins Gesicht.

»Aha, ich kenne mich nicht aus in Frankreich. Wir waren meistens nur mal schnell was essen über der Grenze bei Baden-Baden. Wie heißen die Orte da drüben. Roppenheim. Seltz. In die Restaurants, in die alle gehen und in denen jeder Deutsch spricht. Ich habe mich dabei immer ein bisschen unwohl gefühlt.«

Die beiden Cousinen saßen noch eine Weile zusammen. Manchmal schwiegen sie, dann wieder fielen ein paar Worte.

Barbara sinnierte stirnrunzelnd: »Wer kann dir ein Haus vermacht haben? Also, aus unserer Familie bestimmt niemand. Da hatte keiner viel Geld zu vererben. Mein Vater hält sich mit seinem Bistro am Friedhof gerade so über Wasser, und deiner ist sowieso mitsamt seinen Geschäften über den großen Teich verschwunden. Keiner von unseren Vätern hat es zum großen Player gebracht. Sie sind alle irgendwie …« Barbara krauste die Stirn und suchte das richtige Wort. »Labil! Gut aussehend, ja. Charmant, aber letztlich keine harten Burschen. Zu ihrem Vorteil könnte man sagen, sie haben eine romantische Seite, die sich finanziell nicht auszahlt. Du hast diese Seite übrigens auch. Oder wie lange hast du gebraucht, bis du deinem Jeff erzählt hast, dass du anstatt Heizkörpern, Autos und Karosserien lieber Essen zeichnest. Zwiebeln und Kartoffeln etwa?«

Nachdenklich nickte Marian erst und schüttelte dann den Kopf, um die zweite Frage zu verneinen. Barbara hatte recht. Sie hatte auch diese weiche Seite in sich, die noch an Märchen und Wunder und an Wiesen voller bunter Blumen glaubte. Das kam wahrscheinlich tatsächlich von der väterlichen Linie, denn ihre Mutter war eher eine praktische und energische Frau gewesen. Und im Märchenerzählen hatte es ihr Vater tatsächlich zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Wenn man nur an seine ewigen Frauengeschichten dachte. Marian nickte ihrer Verwandten gutmütig zu. »Recht hast du. Aber ich liebe meinen Beruf. Schau dir eine Kartoffel genau an und entdecke ihre verborgene Schönheit.«

Barbara lachte. »Nächstes Mal, bevor ich sie grausamerweise ins kochende Wasser werfe. Das ist kein schöner Tod. Oder dem Ei den Kopf abschlage. Wie Marie Antoinette.«

Ein seltsamer Vergleich, dachte Marian. »Wieso?«

»Wieso was?«, fragte Barbara. »Was meinst du?«

»Naja«, meinte Marian achselzuckend. »Die Bemerkung eben über Marie Antoinette.«

Barbara runzelte die Stirn. »Ich habe doch gar nichts von Marie Antoinette gesagt. Wie käme ich denn dazu?«

Marian lachte, doch es war ein verunsichertes Lachen. Sie war sich doch sicher gewesen. »Dann habe ich mich getäuscht. Oder verhört. Noch Kaffee? Und was meine romantische Seite angeht, da hast du wohl recht.«

Marian nippte an ihrer Tasse. Nachdenklich. Bisschen unsicher. War da nicht wieder dieser merkwürdige Hauch gewesen? Nur schwächer diesmal. Sie ermahnte sich zur Vernunft. Manchmal bin ich wirklich durcheinander, dachte sie. Bräuchte Urlaub.

Vielleicht hatte sie sich deshalb mit Jeff einen Lebenspartner ausgesucht, der genau wusste, was er wollte. Und der sich mit Dingen beschäftigte, die einen Motor hatten, der laufen musste, sonst waren sie nichts wert. Und der wusste, wohin er wollte. Nach oben. Wo auch immer das war.

Was die Kartoffel betraf: Tatsächlich zeichnete Marian mit Leidenschaft Essen und Zutaten. Kein normaler Mensch tat das, heutzutage, wo es so perfekte Food-Fotografen gab. Wer malte denn schon Nahrungsmittel? Wer konnte sich einer Tomate und einer Scheibe Salami so hingeben? Marian Färber konnte. Sie kochte auch leidenschaftlich gerne und dachte sehr oft, dass sie eigentlich besser kochte als jene preisgekrönten Herren in den Sternelokalen, die Jeff sehr schätzte.

Scheinbar, um den wunderbaren Moment festzuhalten, machte Marian manchmal ein Foto von den Gerichten, die auf dem Teller prangten, kaum war die silberne Haube feierlich gehoben worden – im Übrigen ein merkwürdig antiquiertes Ritual, das aber zur Preisgestaltung auf der Karte passte.

Die Fotos kamen in ihre Sammlung. Zeichnen oder nachkochen war die Devise.

Marian kehrte zurück ins Hier und Heute. »Ich werde es mir anschauen, und dann wird sich das Geheimnis lüften, von wem das Haus ist.«

Barbara sah sie nachdenklich an.

»Seltsame Sache wirklich. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei. Niemand vererbt einfach so Häuser an Leute, die er nicht kennt. Ich bin froh, dass Jeff mit dir fährt. Es könnte eine Reise in ein Abenteuer werden.«

2. Kapitel Eguisheim

Sie starteten von Jeffs Wohnung aus. Verreisen mit Jeff war immer wie Chefsache. Man konnte meinen, dass der Bundeskanzler verreiste. Einfach so fortfahren war unmöglich. Morgens musste er noch irgendwelche Papiere unterschreiben und zwei Angebote abgeben. Es waren Luxuswagen, die Jeff am liebsten verkaufte, und die erforderten einen langen und komplizierten Kontakt zu dem Interessenten. Leute, die sich einen halbhistorischen Aston Martin für 110.000 Euro leisten konnten, waren meistens schwierig. Nicht selten musste man mit dem Kunden essen gehen oder sich sonst etwas einfallen lassen, um ihn in Spendierlaune zu versetzen. Jeff wusste wie immer Bescheid: »Die kaufen kein Auto, die kaufen einen Lebenstraum. Ein Lebensgefühl. Und auf dem Weg dahin wollen sie begleitet werden. Da komme ich ins Spiel.«

Marian hatte Jeff ein paarmal auf seinen Wunsch zu derartigen Gesprächen begleitet. Schicker als sonst angezogen, hatte sie sich unwohl gefühlt. Jeff war allerdings bei diesen Abenden überraschend locker gewesen. Hatte sich nicht anmerken lassen, dass er gerade um eine Provision von 10.000 Euro kämpfte. »Der Trick ist«, erklärte er einer ermatteten Marian später, »dass du dir vorher ganz fest einredest, dass du sehr reich bist, es überhaupt nicht nötig hast, dieses Auto zu verkaufen, im Gegenteil, dass du es eigentlich lieber behalten möchtest. dass du es nur verkaufst, wenn der Typ da es wirklich will. Dieser Gedanke muss dir in Fleisch und Blut übergehen, bis du es selbst glaubst. Selbstsuggestion nennt man das.«

Marian staunte über Jeffs Fähigkeit, sich in die Rolle eines reichen Mannes zu versetzen, der eigentlich nur als Hobby einem Berufsleben frönte.

Ihr selbst war es immer ein wenig peinlich gewesen, wenn es darum ging, ihre Zeichenkunst zu verkaufen. Ihr Papier, ihr Stift und ihre Zeichnungen waren fast etwas Intimes für sie. So als gehörten sie zu ihr wie ein Arm oder ein Bein.

»Also, los geht’s!«, sagte Jeff und legte den Sicherheitsgurt an. »Wie fahren wir? Was für eine Route haben Madame ausgesucht?«

»So wenig Autobahn wie möglich! Du weißt, ich mag die Raserei nicht.«

Jeff verzog das Gesicht. Das war noch eine Eigenheit von Marian, mit der er sich nur schwer arrangieren konnte: ihre Abneigung gegen Autobahnen. Sie lebte in der ständigen Angst und den Visionen von einem schweren Autounfall. Jeff hatte ihr einen Kunden empfohlen, der Psychotherapeut war, und Marian war einmal hingegangen.

Mein Name ist Doktor Freund. Nicht Freud. Freund mit n. Marian, die Verlobte von Jeff Bartels, war einmal bei mir. Ich habe sie als vollkommen normale junge Frau erlebt, die lediglich Angst vor schnellem Fahren hat. Ich habe sie gefragt, warum sie sich so vor anderen Autos fürchtet und sie hat geantwortet – warum nicht? Und sie wundere sich, dass nicht mehr Menschen Angst haben. Ich dachte insgeheim, dass sie recht hat. Und trotzdem glaube ich, dass sie ein Erlebnis mit einem Auto verbindet. Und wenn nicht sie, dann einer ihrer Vorfahren. An manches kann sich niemand außer unserer Seele mehr erinnern. Und diese Seele kann ein Eigenleben entwickeln.

Etwas mürrisch folgte Jeff Marians Vorschlägen, wie man diesen seltsamen Ort irgendwo im Nirgendwo erreichen würde. Zuerst ging es natürlich über die Autobahn nach Karlsruhe, alles andere wäre zu umständlich gewesen. Dort kannte sich Marian aus, denn sie hatte kurz in der Fächerstadt gelebt.

»Am besten jetzt nach Rastatt und dann am Rhein entlang bis Straßburg.« In Rastatt fuhren sie über eine kleine Eisenbahnbrücke, die sehr romantisch den mächtigen Fluss überspannte und durch deren altes rostiges Stahlgeflecht der Rhein glitzerte, als sei er mit Diamantenstückchen übersät. Marian ließ das Autofenster am Beifahrersitz herunter und schnupperte wie ein Hase in die Luft. »Es riecht fast wie am Meer«, sagte sie träumerisch. »Und schau mal, wie das Licht auf dem Wasser tanzt.«

Jeff schaue nach links und sah nichts glitzern oder gar tanzen. Vielmehr erinnerte er sich an Geschäfte. »Da hinten ist ein Jachtclub. Ein Kunde von mir hatte dort ein Boot liegen. Ein paar Cocktails später hatte er den hellblauen Citroen gekauft. Der Klub gehört schon zu Frankreich, aber die meisten Bootsbesitzer sind natürlich Deutsche.«

Hinter der Brücke hielten sie sich links und fuhren Richtung Straßburg. Sie passierten farblose Dörfer, die schmucklos in der Ebene lagen. Straßendörfer, deren Namen sich Jeff nicht merkte.

Marian wies nach rechts: »Schau mal. Da drüben liegt Sessenheim. Wo Goethe sich in die Pfarrerstochter verliebte.«

»Pfarrerstochter?«, fragte Jeff, der sich nicht für Literatur interessierte. »Na, da wird nicht viel gelaufen sein. Musste er halt dicke Bücher schreiben. So was nennt man Ersatzbefriedigung.« Und er streichelte Marians appetitliches Knie.

»Ach, Jeff. Sie hat ihn nie vergessen können.«

»Klar. Für so ein Mädel vom Land war der Goethe schon ein Fang. Frankfurter wie ich. Und aus gutem Stall.«

Marian seufzte. Aus Jeff würde sie keinen Theaterbesucher machen. Allmählich wurde der Verkehr dichter. Die Großstadt Straßburg kündigte sich an.

Marian schaute in ihre Karte und grübelte. Jeff hatte vorgesorgt.

»Nein, pass mal auf. Ich habe mir schon gedacht, dass wir deine Schleichwege fahren, und ein Kunde hat mir sicherheitshalber einen guten Tipp für eine Zwischenrast gegeben. Wenn wir da vorne nicht auf die Autobahn einbiegen sondern uns links am Rhein entlang halten, werden wir zu einem Golfklub kommen mit einem wunderbaren Restaurant. Stern! Heißt Le Kempferhof.«

Marian lächelte und verdrehte die Augen. »Ich hätte es wissen müssen. Golfklub. Unter dem tun wir es nicht, oder?«

»Man muss die Augen und Ohren auch im Ausland offenhalten. Mal schauen, was da für Autos einparken.«

Marian seufzte. Jede Wette, hatte er Visitenkarten vom Autohaus einstecken. Mit Homepage. Die hatte er nämlich immer dabei. Seine Welt bestand aus Kunden. Und aus Leuten, die Kunden werden könnten oder jemanden kannten, der Kunde sein könnte.

Wie bei Golfklubs üblich, führte eine lange gepflegte Straße zu dem schlossartigen Anwesen, in dem die Verwaltung sowie das Restaurant untergebracht waren. Es war nicht viel los, nur zwei oder drei weiß gekleidete Golfspieler tranken etwas in den Korbstühlen mit Blick auf das gepflegte Grün. Lässig. Nur ein paar kurze Worte flogen hin und her. Hier war die kleine weiße Kugel der Boss.

Jeff bestellte einen Salat mit Garnelen, und Marian folgte seinem Beispiel, nur ohne Garnelen. Als er serviert wurde, stellte er keine Überraschung dar. Großer Teller und ein appetitlicher kleiner Berg auserlesener grüner Salate mit einem Himbeerdressing. Drei Garnelen glotzten einander über einen Hügel von Salat an. Bei Marian waren es drei Kugeln in Basilikum gewälzte Mozarellakugeln. Es sah lecker aus. Sie widerstand der Versuchung, ihren Skizzenblock hervorzuholen.

»Ach …«, sagte Jeff und lehnte sich behaglich zurück und ließ den Blick über den weitläufigen Rasen gleiten, der sich immer wieder in kleinen Büschen und Baumgrüppchen verlor. Weiter hinten funkelte das Wasser in einem kleinen See.

»So kann man es aushalten. Rasen, den jemand anders für dich hegt und pflegt, gehobene Klientel um dich herum und ein erstklassiger Service.«

»Auf Dauer langweilig«, bemerkte Marian. »Luxus ist nur gut, wenn er eine Ausnahme bleibt.«

»Eben nicht. Das Zauberwort ist Dauer, Marian. Luxus ist etwas, an das du dich verdammt schnell gewöhnst.«

Wahrscheinlich hat er sogar recht, dachte Marian. Sie stand auf, suchte die Toilette und genoss den Besuch des piekfeinen, supersauberen Waschraums mit Schminkspiegel, Textilhandtüchern und duftenden Trockenblumen. Vielleicht war das Leben zu kurz, um es anders als mit purem Genuss zu verbringen. Wenn man es sich leisten konnte.

Nun ging es weiter nach Süden durchs flache mittelelsässische Land. Kleine Dörfer, gewundene Landstraßen, baumgesäumt, Bäche und manchmal an einem der ruhigen idyllischen Kanäle eine Schiffsanlegestelle mit einem Boot, das darauf wartete weiterzufahren. Gelegentliche Supermärkte säumten die Ränder der Dörfer, aber es waren wenige. In den Orten gab es Bäckereien, die meistens geschlossen waren. Eine Vorliebe schienen die Elsässer für kleine Autowerkstätten zu haben, die überaus zahlreich waren und in denen ein gemächlicher Betrieb herrschte. Ansonsten natürlich in jedem Ort mindestens eine Kirche mit jeweils gepflegten Rabatten drumherum. Manchmal Bistros mit Besuchern, vor denen Weingläschen in der Sonne glitzerten. Hier war eine Mischung aus Deutschland und Frankreich, die wie eine Landzunge in die Französische Republik ragte.

»Wie weit noch?«, murmelte Marian schläfrig. Das Essen hatte sie ein wenig müde gemacht. Jeff warf einen kurzen Blick zu ihr hinüber. Ihre Füße steckten wie immer in geschlossenen Leinenschuhen, doch ihr Rock war hochgerutscht und legte braune kräftige Beine frei. Ein netter Anblick. Vielleicht gar keine schlechte Idee mit diesem Aufenthalt in Frankreich. Hotel. Wein. Laues Lüftchen. Man würde sich endlich mal wieder näherkommen.