2,99 €

Mehr erfahren.

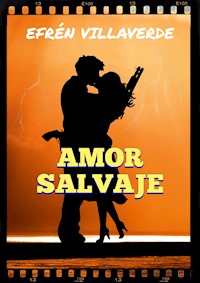

- Herausgeber: Efrén Villaverde

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Nochebuena del año 1985. Ese fue el día en el que todo cambió. Un atraco que no sale como esperas, por algo que no está bajo tu control, y tu vida cambia para siempre.

Nunca había conseguido establecerme en ningún sitio, adoptar una residencia y formar una familia. No es fácil domar a una bestia salvaje.

Pero, cuando me giré y la vi, supe al instante que era real; aunque lo cierto es que parecía un ángel.

Supe desde ese mismo instante que nada a partir de entonces tendría sentido si no estaba a su lado.

El fuego de su mirada era como gasolina para mi alma oscura.

A partir de ahora nada ni nadie podría separarnos. Nos compenetrábamos de tal manera que éramos como un solo ser. Cuando nos besábamos era pura química, un torbellino de amor que arrasaba con todo a su paso con el fuego de la pasión. El sexo y la muerte se unían como nunca antes había imaginado que fuera posible.

«La fortuna siempre favorece a los fuertes», pensé mientras la besaba, viendo cómo las llamas consumían aquel lugar maldito que nunca deberíamos haber pisado. Las armas estaban a punto. El viaje debía continuar, y nada podía separarnos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© Texto: Efrén Manuel Villaverde Pérez

© De esta edición: Efrén Manuel Villaverde Pérez

Primera edición: Independently published, 2022

Más información: efrenvillaverde.com

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de su titular, salvo excepción prevista en la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos: www.cedro.org) para fotocopiarla o escanearla.»

Dedicado a todos aquellos que siguen creyendo en el amor, y en su poder para cambiar el mundo.

AMOR SALVAJE

Efrén Villaverde

Capítulo 1. La tormenta perfecta sobre un mundo imperfecto

Miércoles, 25 de diciembre de 1985. Navidad. El día después del atraco.

Llegué a la posada de San Cristóbal el 25 de diciembre de 1985. Una fecha señalada para la mayoría; un día como otro cualquiera en mi vida.

Empapado por las miserias que me perseguían a lo largo del camino, y de las que empezaba a pensar que ya nunca lograría escapar, intentaba cobijarme de la tormenta que arreciaba sobre aquel maldito pueblo que se cruzaba en mi huida descontrolada hacia ninguna parte.

Nunca en mi vida había conseguido establecerme en ningún sitio, adoptar una residencia estable y formar una familia. No es fácil domar a una bestia salvaje, ya lo decía mi padre. Aunque, claro está, qué sabría mi padre sobre la vida, sobre formar una familia, sobre cómo sostener una relación estable cuando su propia mujer había tenido que soportar durante toda su existencia las palizas que le daba un día sí y otro también. Ella tenía que sufrir en silencio, pero en su interior había huido mucho tiempo atrás; se había marchado de su lado para no regresar nunca, aunque cada noche tenía que volver a mirarlo a los ojos y enfrentarse a aquella bestia que me dejó marcado para siempre. No tenía otro remedio que aguantar, así era la vida para ella.

Claro que a él también lo habían criado a base de palos, y ese era el único lenguaje que entendía, por lo que también era el único lenguaje en el que se expresaba. Somos el reflejo de lo que aprendemos. Algún científico lo dijo una vez, pero no recuerdo su nombre.

Agarré con mano temblorosa el picaporte y lo golpeé con las pocas fuerzas que me quedaban dentro contra la puerta de madera maciza que tenía ante mí.

La temperatura debía ser de varios grados bajo cero, y aquel maldito trozo de hierro colado hacía todo lo posible por quedarse pegado a mi mano. Las gotas de agua congeladas en forma de estalactitas brillaban sobre él intentando alegrarme el día con su resplandor; pero por Dios que no iban a conseguirlo. Ese trozo de metal helado tenía que estar burlándose de mí.

Seguí golpeando la puerta con la aldaba, cada vez con más fuerza, y, según lo hacía, esta comenzó a abrirse poco a poco, cediendo así ante mi insistencia, como todo lo que osaba ponerse en medio cuando me proponía algo.

Al principio supuse que alguien la había abierto con esfuerzo desde el otro lado, ya que parecía una puerta sumamente pesada, así que, tal vez por mera cortesía, esperé un instante a que me invitasen a entrar. No es que acostumbrase a pedir permiso para hacer las cosas, pero, en esa ocasión en particular, algo en mi interior me empujaba a hacerlo.

Al no escuchar nada desde el otro lado, y viendo que la puerta continuaba en la misma posición que antes, la empujé con el hombro derecho hasta abrirla por completo. Tuve que emplear todas las fuerzas que pude reunir para lograr abrirla, ya que era tan pesada como parecía por su envergadura.

Al hacerlo, y una vez pude observar el interior, no encontré a nadie al otro lado esperando, pero sí me reconfortó una oleada de calor que surgía desde las mismas entrañas de una chimenea que ardía en el fondo de la posada.

Sin dudarlo un instante, y sin pensarlo demasiado, ya que el frío apremiaba a mis heladas piernas, me introduje en su interior con decisión.

Recibí al hacerlo una calurosa bienvenida que reconfortó mi cuerpo; y también mi alma, por qué no decirlo. Podía sentir cómo el dolor daba vida a mis entumecidos miembros, y no dudaba en agradecerlo desde lo más profundo de mi oscuro corazón.

Me acerqué a la chimenea sin dudarlo un solo instante. Los troncos ardían con llamaradas tan vivas que tenías la impresión de que surgían del mismísimo infierno. A su abrigo podría calentar mis torturados huesos y recuperar la vida que se me estaba escapando en cada atropellado paso que daba en mi alocada huida.

Tenía las manos doloridas, ya que era la única parte del cuerpo que no llevaba cubierta. Fue un error, ahora lo sé. Un error estúpido que nunca debí cometer, achacable tan solo a la precipitación de mis actos, pero que ya no tenía solución.

Dejé la bolsa en el suelo para descansar de su pesada carga y dejar libres mis heladas manos. Al acercarlas al fuego me dolían todavía más, pero el calor les devolvía la vida poco a poco, y resultaba una penitencia escasa para la recompensa que me aportaba. Tenía que pagar por mis pecados, y esa era una manera tan válida como lo habría sido cualquier otra.

Comencé a sentir cómo mis manos recuperaban poco a poco la sensibilidad. El dedo índice, que tan necesario había sido hacía tan solo unos instantes, y que se encontraba hasta ahora adormecido y contraído, volvía a moverse con normalidad. Froté una mano contra la otra con energía y comencé a sentir la vida fluyendo de nuevo por mis venas. Era una sensación hermosa.

Un dolor penetrante en el hombro izquierdo me recordó que había sido herido durante la huida, cuando una mano fría se posó sobre mi espalda y me dio la bienvenida.

Nunca esperaría que aquel día pudiera traer algo bueno a mi atormentada vida, pero, por lo visto, así era.

No estaba soñando, eso lo sé, porque el dolor que sentía era real. Tampoco había muerto, ya que entonces estaría en el infierno, y estoy seguro de que aquello no podía ser la morada de Satanás, o entonces todos estaríamos equivocados en nuestra percepción del bien y el mal.

Cuando me giré y la vi, supe al instante que era real; aunque lo cierto es que parecía un ángel, más que un simple mortal.

Tenía el cabello anaranjado y ondulado, como ardientes llamas de fuego dotadas de vida propia que le llegaban hasta los hombros, donde se doblaban con gracia en todas las direcciones que uno se pueda imaginar; e incluso más allá. Era alta y esbelta, aunque no estaba delgada en exceso, cosa que tampoco me habría molestado. Sus ojos negros y penetrantes parecían ocultar todos los secretos del universo, mientras leían los oscuros recuerdos de mi pasado sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo; y tal vez tampoco quisiera hacerlo. Y aquellas piernas largas… Podría perderme entre sus piernas por toda la eternidad, y sería feliz para siempre.

Supe desde ese mismo instante que nada a partir de entonces tendría sentido si no estaba a su lado. Era consciente de que nada de lo que hiciera valdría la pena si no lo hacía por ella. Estaba seguro de que todo lo que había hecho en mi vida tenía como objetivo estar con ella, de que todo había sido un camino que me había llevado hasta allí.

Intenté incorporarme haciendo un gran esfuerzo, pretendiendo disimular el dolor que expresaba mi cara y quebraba mi espíritu; pero ella apoyó su mano sobre mi hombro todavía con más fuerza.

Era una fiera, como a mí me gustaban.

Sentí un dolor profundo que me atravesó el hombro, como si me lo hubieran golpeado con un martillo y se hubiera fracturado en mil pedazos; pero no había nada en el mundo que pudiera evitar que me pusiera en pie ante aquella mujer. No podía mostrar debilidad, ella era fuerte y dura y no lo aceptaría.

Me erguí como pude, intentando mantener la compostura, y la miré a los ojos. El fuego de su mirada era como gasolina para mi alma oscura. Cuanto más intensa era su mirada, con más pasión ardía en mi interior la necesidad de poseerla y de dejarme poseer por ella, de unirnos para siempre en una avalancha de furia y destrucción que arrasaría con todo a su paso.

Hasta el dolor más intenso se disipó cuando su mano acarició mi pelo lacio y maltratado, manchado por la sangre y empapado por la lluvia torrencial que arreciaba sobre el tejado de la posada. Me resultaba extraño verme así, abatido y hecho unos zorros, cuando yo siempre me había jactado de tener la imagen de un galán, y no la de un ladrón de tres al cuarto.

No podía creer que un día como aquel terminase de semejante manera, pero, a veces, hasta el perro más desgraciado y apaleado del pueblo recibe un hueso de ternera por navidad, para que pueda celebrar las fiestas como es debido. Suena como una frase que diría mi padre, y seguramente así sea, pero en esta ocasión no puedo dar fe de ello. Al final la manzana siempre cae cerca del árbol.

Me acerqué a la barra para pedir algo de beber. El viaje había sido largo y demasiado movido, y yo estaba sediento y me moría por un whisky; pero no había nadie allí que pudiera atenderme.

La posada estaba completamente vacía. Tan solo estábamos ella y yo, como si fuéramos las dos únicas personas del mundo, dos almas solitarias que se habían encontrado en el lugar más recóndito del planeta.

Golpeé dos veces el mostrador y llamé a gritos al posadero, que apareció unos instantes después por una pequeña puerta que supuse que debía dar a la cocina.

No perdí el tiempo en saludar, y él tampoco lo hizo. Solo abrí la boca para pedirle dos whiskies con hielo, y me los sirvió al instante sin pronunciar palabra alguna; pero lo cierto es que me miró con una cara que no me gustó nada. No sé si fue por mi aspecto desaliñado, por la sangre que manchaba mis cabellos o por el agujero de bala que intentaba disimular en mi chaqueta. Tal vez fuera una mezcla de todas esas cosas, quién sabe.

Cogí los whiskies y me senté con ella al calor de la chimenea. No le había preguntado lo que quería tomar, pero parecía satisfecha con lo que yo había elegido.

Pasamos al menos una hora charlando y coqueteando, mientras mi cuerpo iba entrando en calor poco a poco.

Yo agradecía tanto ambas cosas, las echaba tanto de menos, que por un momento llegué a pensar que aquel lugar tenía que ser el infierno, y que en cualquier momento entraría alguien por la puerta, la violaría y la mataría de la forma más cruel posible, haciéndome mirar todo el tiempo, y después todo volvería a empezar desde el momento en el que comenzó el atraco. Sería un bucle sin fin del que no podría escapar nunca: el peor día de mi vida, en el que todo se torcía sin que pudiera hacer nada para remediarlo, y, cuando encontraba algo bueno, cuando por fin parecía que iba a alcanzar la felicidad, me la arrebataban de la peor forma posible para que todo volviera a empezar una y otra vez. Así por toda la eternidad, sin un momento de descanso para asimilar lo que está ocurriendo a tu alrededor, sin una explicación para calmar la ansiedad que te corroe. No se me ocurre una forma más cruel de tortura para alguien como yo, que había llevado una vida tan alejada de lo que se consideraba bueno, moral y católico.

Alejé esos pensamientos de mi mente y volví a concentrarme en lo que tenía frente a mí. Era realmente preciosa. No podía dejar de mirarla a los ojos. Me tenía embelesado. Tan solo podía pensar en conquistar el mundo a su lado, en protegerla de todo mal y colmarla con toda la felicidad que ella pudiera desear.

Parecía un jodido crío. Ni siquiera conocía a aquella mujer, pero ya no podía pensar en nada que no fuera ella.

Hablamos sin parar, como dos adolescentes enamorados que quedan para dar un paseo en su primera cita y desnudan sus almas durante horas, sin preocuparse por lo que pasará mañana, sin pensar en el futuro; allí solo estábamos ella y yo, lo demás no importaba.

Dejé que sacara de mí todo lo que nunca le había contado a nadie, y ella hizo lo mismo conmigo. No había secreto lo suficientemente escabroso y macabro, no había historia demasiado vergonzosa o hiriente; todo lo que había vivido hasta aquel momento era parte de una vida anterior que ya no importaba, que formaba parte del pasado.

Después de varias copas, la verdad es que ya había perdido la cuenta, decidí levantarme para ir a la barra a pagar, y ella me siguió y me susurró al oído que pidiera una habitación para pasar la noche y una botella de champán.

Parecía demasiado bueno para ser verdad; pero ahí estaba, era real. Se encontraba justo detrás de mí, con aquel vestido azul ajustado en la cintura y con volantes que le llegaba hasta la mitad de los muslos; sin ser demasiado ceñido, pero lo suficiente para poder intuir la perfección de sus pechos… Había encontrado a alguien que era exactamente igual que yo, que se complementaba conmigo a la perfección.

Le pregunté al tipo malhumorado y taciturno que se encontraba tras el mostrador si habría algún problema en que me llevase una botella de champán a la habitación.

Él me miró extrañado, con la misma cara con la que me había examinado antes de arriba abajo y que no me había gustado nada, y me entregó una botella de champán barato y una llave con el número «15» grabado en una chapa de color rojo, mientras se encogía de hombros como indicándome que hiciera lo que me diera la gana, que no era problema suyo.

―¿No tienes nada mejor que esta mierda? ―le pregunté mirando la botella con cara de asco.

―Para lo que lo vas a utilizar, puedes llevarte una botella de alcohol etílico, majadero; pero esto no es una farmacia, ni tampoco una licorería, así que tendrás que conformarte con lo que hay… ¡o carretera! ―me respondió aquel gordo grasiento esgrimiendo una gran sonrisa sardónica.

Si no fuera porque tenía cosas mejores que hacer, le habría obligado a tragarse sus palabras allí mismo, una por una, junto con aquellos dientes podridos que adornaban el interior del agujero fétido que tenía por boca, delante de aquella hermosa dama a la que había ofendido con su bravuconería barata.

Pero no quería estropear la velada con la sangre de aquel palurdo, así que tuve que conformarme con lanzarle una mirada de esas que te dejan bien claro que la cosa no ha terminado; y después cogí la llave y la botella de champán y subimos a la habitación.

Tras haber pasado una Nochebuena plagada de incidentes, llegaba a la Navidad huyendo como una presa herida, perseguida por los cazadores más ávidos de sangre de toda la selva, para descubrir que todavía existía una posibilidad de redención y que Santa Claus se había apiadado de mí y me había reservado un regalo de Navidad excepcional.

Pronto terminamos la botella de champán, y tuve que bajar de nuevo a pedir otra. El posadero seguía estando del mismo humor que antes. Me miró con cara de desaprobación y movió la cabeza hacia los lados como si no le gustase lo que veía, pero me entregó la botella de todas maneras. Podía ver en sus ojos que había algo que empezaba a preocuparle. Apretaba los puños y rechinaba los dientes para disipar la furia y la frustración que albergaba. Pudiera ser que se tratase simplemente de envidia, por la suerte que yo había tenido, y con la que alguien como él solo podía soñar. Pero, seamos sinceros, él era un tipo gordo, de metro sesenta o poco más, con barriga cervecera, medio calvo, con los dientes podridos y con unas manos que, cuando acariciaban, debían recordar mucho a una hoja de papel de lija. No pensaría que una mujer como… todavía no sabía su nombre. Todo llegaría, no debía forzar al destino.

Volví a la habitación y dejé de pensar en el malhumorado posadero. Ya llegaría su hora. Para qué perder el tiempo con semejante tontería si tenía a una mujer preciosa esperándome en el dormitorio.

Cuando abrí la puerta me la encontré sentada en la cama, completamente desnuda, excepto por un revólver con el que jugueteaba y que reconocí al momento como el que llevaba en mi bolsa de viaje: un Smith & Wesson 29.

Iba a pedirle que lo dejara donde estaba, pero me di cuenta de que era una mujer especial, la mujer ideal para mí, y que sabía perfectamente lo que hacía. Era el detonante para mi locura, la chispa para mi fuego, la fiera para el salvaje que yo llevaba dentro.

Me acerqué a ella quitándome la camisa y la arrojé a un lado con desdén. Descorché la botella de champán sonriendo, más emocionado que cuando cometía un atraco. Ella abrió la boca mirando hacia arriba y le di de beber como si aquella botella fuera una fuente que manaba sobre sus carnosos labios rojos. El champán barato resbalaba por todo su cuerpo, dándole brillo a sus ya de por sí majestuosas curvas.

Yo estaba perdiendo el control; ella parecía no tener límites.

Apoyó el cañón del revólver sobre mi malogrado hombro, haciéndolo coincidir justo sobre el agujero de bala todavía reciente del que seguía manando un pequeño reguero de sangre. Por suerte, era una herida limpia, con agujero de entrada y de salida. Eso siempre simplificaba las cosas.

Apreté los dientes con fuerza, para evitar que de mis labios escapase un grito de dolor; pero entonces ella me besó con suavidad, para apaciguar esa desazón que había provocado en mí.

Sus besos conseguían aliviar el peso que cargaba en mi conciencia, y que necesitaba aplacar como fuera.

Hicimos el amor sobre la cama, deslizándonos por unas sábanas raídas que habría apostado todo lo que tenía a que llevaban días sin cambiar; nos tomamos un descanso, bebimos de nuevo y volvimos a hacer el amor, esta vez sobre un butacón que estoy seguro de que había visto mucho ya durante su larga vida; y después bebimos aún más, mucho más. Fue una noche de sexo, alcohol y descontrol.

Capítulo 2. El revólver, la recortada y los fuegos artificiales

Jueves, 26 de diciembre de 1985.

Al amanecer del día 26 nos despertamos tirados sobre aquella sucia cama que había sido testigo de nuestro desenfreno, con cuatro botellas vacías a nuestro alrededor y el revólver sobre mis genitales.

Ella me acarició el pelo y me dijo que deberíamos salir de allí cuanto antes. No sabía a qué venía tanta prisa, pero teniendo en cuenta que yo era un fugitivo no puse muchas objeciones.

Antes de partir nos dimos una ducha de agua caliente. No quería desaprovechar aquella oportunidad, quizá fuera la última vez que podía darme una ducha en condiciones en mucho tiempo. Hicimos el amor bajo el agua, mientras nos despejábamos tras una noche de lujuria y exceso, y podía sentir en cada segundo que pasaba en su interior cómo me convertía en parte de ella para siempre. Nada podría separarnos jamás.

Después de hacerlo, nos frotamos el uno al otro con jabón, y ella me preguntó por la herida del hombro, que seguía torturándome cada vez que me movía.

Le conté la historia del atraco, y cómo había sido herido por el cabrón del segurata, que no dudó en disparar cuando tuvo la menor ocasión. «Gajes del oficio», le había dicho yo en aquel momento, prometiéndole que le contaría toda la historia cuando tuviéramos tiempo.

Antes de marcharnos se ofreció a hacerme una cura rápida. Por suerte siempre llevaba lo necesario en el maletín. Tenía la costumbre de ser un hombre precavido, ya que en mi profesión resultaba algo fundamental.

Con aguja, hilo, alcohol y unas vendas consiguió hacerme un apaño. Esa chica era mucho más de lo que podía soñar. Guardaba sorpresas que hacían de ella el complemento perfecto para mí. Si la dejaba escapar, estaría cometiendo el mayor error de mi vida; y eso que he cometido muchos errores; y los he cometido muy gordos. Qué digo muchos: he cometido muchísimos errores, tantos que no puedo siquiera recordar cuándo perdí la cuenta.

Bajamos las escaleras con intención de pagar todo lo que debíamos y abandonar aquel lugar cuanto antes, pero el destino tenía planes para nosotros con los que no había contado; planes macabros, como siempre solía depararme.

El tipo huraño de la posada me había mirado mal desde el primer momento en el que entré allí, sobre eso nunca albergué duda alguna. Tenía que haberme dado cuenta cuando llamé por primera vez a aquel lugar desolado y no acudió a abrirme la puerta; pero cualquier cosa valdría la pena, todo lo que pudiera pasar era un precio que habría pagado con gusto solo por haber pasado una noche con ella. Si debía arrasar el mundo por su amor, lo haría sin pensarlo dos veces. Aunque me dijeran que moriría aquella noche, no dudaría un solo instante en volver a entrar en aquella posada maldita para encontrarme con ella.

Lo cierto es que ya estaba allí, acercándome al mostrador con la cartera en la mano y una voz en mi cabeza que me decía que aquel tipo no era de fiar. Lo había calado desde el principio, y se la tenía jurada desde que le pedí las primeras copas la noche anterior. La desconfianza nos lleva por caminos desesperados, y cuando llegué al mostrador, dispuesto a pagar la cuenta, y con ganas de ajustar cuentas, me encontré al posadero colgando el teléfono con cara de pocos amigos.

Tenía que haberme percatado mucho antes; pero no lo había hecho, y ahora ya era tarde.

Sabía que me la había jugado, estaba tan claro como el agua, pero había tardado demasiado tiempo en ser consciente de un hecho tan evidente. Quizá fuera porque mi mente no estaba a pleno rendimiento, o porque me había despistado en exceso, dejándome engatusar por el amor. Yo sabía que podía lidiar con aquello, que ella no era una distracción, sino una parte de mí que podía ser tan importante como yo mismo; pero tenía que aprender a no dejar que mis sentidos se abotargasen de semejante manera.

Por suerte, ella no lo dudó un instante. Cuando vio cómo colgaba el teléfono y nos echaba una mirada aviesa, me susurró al oído que teníamos que salir de allí cuanto antes, que aquel cabrón nos había delatado, que había llamado a la policía.

Tenía toda la razón. Ese cerdo me había calado desde el primer momento. Podría ser que hubiera escuchado algo sobre lo que había pasado a pocos quilómetros de allí, o que lo hubiera leído en el periódico de la mañana. Lo que importaba ahora es que teníamos que escapar cuanto antes, no había otra opción.

Me di la vuelta justo cuando estaba frente al mostrador, dispuesto a huir antes de que llegara la policía; pero era primera hora de la mañana y en la posada ya había algunas personas. Todo lo contrario que cuando había llegado el día anterior, que no había nadie allí, excepto la mujer de mis sueños. Supongo que todos estarían ya en la cama a esas horas, teniendo en cuenta la noche de perros que teníamos en el exterior y que era el día de Navidad. Es posible que nadie se hospede en una pensión en un día tan señalado como ese; excepto las almas desamparadas como yo, algún trabajador al que no dejan descansar ni para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y ciertos personajes que no tienen en la vida mayor consuelo que pasar el día más especial del año bajo un techo y con una cena caliente, como si así ya estuvieran celebrándolo a lo grande.

El posadero, que por su cara tuve la impresión de que estaba curtido en mil batallas, se dio cuenta de que intentaba escapar, y dio aviso al camarero que estaba sirviendo la única mesa que se encontraba ocupada en aquel momento. Era un joven alto, fuerte y poco espabilado. Se veía claramente que no podría doblegarlo por la fuerza, aun con toda mi experiencia en la lucha callejera y barriobajera. Si aquel tipo conseguía bajarme un brazo sobre la cabeza, se habría terminado todo.

Con un movimiento rápido, mucho más veloz de lo que cabría esperar viendo su corpulencia, se colocó frente a la puerta de la posada impidiéndonos el paso y se cruzó de brazos. La expresión de su cara nos decía que por allí no íbamos a salir, por mucho que nos empeñásemos.

Pero aquello no iba a conseguir que me rindiera. Estaba acostumbrado a zafarme de situaciones difíciles, y tenía la capacidad de tomar decisiones rápidas. Mi vida de atracador hacía de ello una habilidad necesaria. Podría decirse que era una cuestión de vida o muerte, si no fuera así ya estaría encerrado hacía mucho tiempo. O tal vez bajo tierra, quién sabe.

Eché un vistazo rápido alrededor y corroboré que no había otra salida posible, algo que ya había comprobado al llegar a aquel lugar. Era una costumbre habitual para alguien que vive con la amenaza constante de la soga sobre su cuello. Siempre pensando en tu próxima huida, siempre pendiente de cómo vas a escapar esta vez, de cuándo te van a atrapar y tendrás que utilizar todas tus habilidades para salir indemne.

Pero, esta vez, solo había una salida, lo sabía, y aquel tipo de casi dos metros de estatura y una espalda que parecía más la de un oso que la de un ser humano la estaba taponando; y además había cerrado con llave y se la había guardado en el bolsillo, para más inri.

El posadero salió de detrás de la barra como una aparición, con una escopeta de caza en la mano, y fue entonces cuando supe que aquello solo iba a terminar de una manera: o ellos o nosotros.

Ella me susurró al oído que estaría conmigo, pasará lo que pasase. Me dijo que no debía dudar, que tenía que acabar con ellos o no saldríamos vivos de allí. Era como si me estuviera leyendo el pensamiento.

Yo sabía que tenía dos armas en la bolsa: una recortada y un revólver. Saqué la recortada y disparé al posadero sin pestañear, como había hecho con el guarda de seguridad del banco hacía tan solo dos días. Aquel tipo podía haber llegado a casa y celebrar la Nochebuena con su familia, pero prefirió hacerse el valiente y sacar su arma. Yo solo quería llevarme el dinero del banco, como había hecho tantas veces antes. Ese era mi modo de vida, la forma de ganarme el pan que había elegido. Tan solo tenía que quedarse quieto, como le había pedido, y dejar que me marchara con el dinero. Pero él eligió enfrentarse a mí, decidió hacerse el héroe por un sueldo mísero y sabiendo que nunca se lo iban a agradecer; y lo pagó muy caro.

Aquel posadero cometió el mismo error. Me había mirado mal desde el principio, yo sabía que desconfiaba de mí. No contento con eso, me insultó a la cara, se burló de mí como nadie había osado hacerlo hasta entonces; al menos sin pagar por ello. Después decidió delatarme; lo sabía, estaba completamente seguro. Cuando iba a pagar la cuenta estaba colgando el teléfono y me miraba con desconfianza; estaba claro que había llamado a la policía. Y cuando decidimos huir le pidió al camarero que taponase la única salida y sacó la escopeta. Ese individuo había tomado muchas decisiones equivocadas, y al final terminó pagando por ello. Todos debemos rendir cuentas por nuestros errores.

Agarré a mi amada por el brazo y eché a correr, dejando al posadero desangrándose sobre el frío suelo de terrazo en el que las colillas y el serrín comenzaban a teñirse de rojo.

El gigantesco camarero que nos cortaba el paso decidió tomar la iniciativa y enfrentarse a nosotros. ¡Otro que no aprende de los errores ajenos! Con un movimiento felino, se lanzó sobre mí, sin darme tiempo a reaccionar.

Pero ella, ágil como un guepardo, le golpeó en sus partes con una patada rápida y certera, y yo lo rematé con la culata de la recortada con toda la rabia que pude sacar desde lo más profundo de mi alma.

El dolor que sentí en el hombro se disipó por completo cuando vi cómo se le saltaban varios dientes por el impacto de la madera contra su cara. Fue como verlo a cámara lenta. La sangre y los dientes volaban ante mis ojos en un espectáculo macabro de luz y color. Éramos un equipo perfectamente coordinado, que podría con todo lo que se nos cruzase por delante. No había nada ni nadie que pudiera pararnos.

Un par de tipos intentaron cortarnos el paso, pero recibieron la misma medicina que los trabajadores del local. Ella se abalanzó sobre el primero, lanzándole una patada a la rodilla que, por la forma en la que crujió, debió romperse en el acto. Fue como si yo mismo acompañase cada uno de sus movimientos, como si fuéramos un solo ser dividido en dos partes y actuásemos de forma perfectamente coordinada. Aquel tipo era flaco, pero lucía un cuerpo fibroso y atlético. Tenía pinta de deportista. Creo que ese sería el fin de su carrera.

Podía oler el miedo en el ambiente cuando cargué de nuevo la recortada.

La sangre del camarero había salpicado a los cuatro clientes de la única mesa que estaba ocupada cuando la culata impactó contra su cara, y las dos mujeres que se encontraban sentadas habían intentado salir corriendo del local. Pero, para su desgracia, se habían encontrado la puerta cerrada a cal y canto.

Eran presas del terror, y no sabían cómo reaccionar. Tan solo las escuchaba gritar como histéricas sobre lo loco que estaba y que no querían morir, mientras temblaban agachadas detrás de una mesa.

Supongo que estarían pensando que aquella mesa podría detener las balas de una recortada, qué se yo. Lo más habitual en estos casos sería que no fueran capaces de pensar en nada, es lo normal en una situación de alto estrés, sobre todo cuando no estás acostumbrado a vivir cosas así. Pero tampoco es raro creer que una simple mesa puede convertirse en el refugio perfecto.

Al cargar el arma, el que acompañaba al deportista frenó en seco intentando dar la vuelta. Era un tipo grande, de unos cincuenta años, con pinta de empresario, y estaba acompañado por una rubia que no debía llegar a los veinte, muy guapa, parecía extranjera, pero no estoy seguro de dónde. Llevaba un vestido rojo, ceñido y escotado, que no dejaba nada a la imaginación, y estaba cargada de collares y pulseras que estoy seguro de que eran buenas. Tengo buen ojo para esas cosas, es importante debido a mi profesión. También tengo claro que esa no era su mujer. Es algo que se notaba por su forma de mirarla, como si aquello fuera solo un juego para él y estuviera disfrutando del poder que le confería conseguir todo lo que se le antojaba y presumir de ello siendo consciente de que ninguno de los allí presentes diría nada.

Cuando se giró y pisó la sangre del suelo, resbaló y quedó tendido boca arriba justo frente a mí, con ojos llorosos y la cara desencajada por el miedo.