Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AfrikAWunderhorn

- Sprache: Deutsch

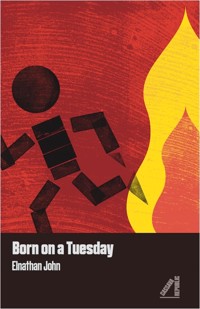

Dantala, der Protagonist des Romans, lebt mit anderen Kindern und Jugendlichen auf den Straßen von Bayan Layi, einer Kleinstadt im Norden Nigerias. Die Koranschule, auf die sein Vater ihn geschickt hat, hat er verlassen, um sich stattdessen einer Gang anzuschließen. Er stiehlt, um zu essen und raucht Gras. Nachdem er und andere Straßenkinder im Zuge eines Wahlkampfs beauftragt werden, die Zentrale der oppositionellen Partei in Brand zu stecken und dieses Unterfangen desaströs schiefgeht, muss er fliehen. In Sokoto findet er in einer Moschee Zuflucht, Essen und in Sheikh Jamal einen Imam, der durch seine charismatische Persönlichkeit schnell zu seinem Mentor wird. Mit seinem besten Freund Jibril teilt Dantala sich nicht nur ein Zimmer, sondern auch den Drang, der Komplexität der politischen und religiösen Ereignisse um ihn herum eine Sprache zu geben. Die erste Liebe, dunkle Geheimnisse und die Frage nach persönlicher Loyalität gehören zum Alltag. Es ist eine brutale Welt, in der junge Menschen Verbrechen im Namen von Ideologien verüben, die sie nicht verstehen. Nach einem Besuch im Dorf seiner Mutter kehrt Dantala über ihren gesundheitlichen Verfall schockiert zurück und gerät mitten in einen Machtkampfs um die religiöse Vorherrschaft in der Moschee. Plötzlich muss Dantala sich entscheiden: Welche Art von Moslem, und letztendlich, welche Art von Mann möchte er sein? Ein kraftvoller Bildungsroman, der das mediale Bild eines von Boko Haram dominierten Norden Nigerias herausfordert und uns in eine vielschichte Welt mitnimmt, in der wir trotz religiösem Fundamentalismus Freundschaft, Liebe und Brüderlichkeit finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Reihe für zeitgenössische afrikanische LiteraturHerausgegeben von Indra Wussow

ELNATHANJOHN

AN EINEMDIENSTAGGEBOREN

ROMAN

AUS DEM ENGLISCHENVON SUSANN URBAN

Titel der Originalausgabe: Born on a Tuesday

Copyright © by Elnathan John, 2015

By Agreement with Black Cat, an Imprint of Grove Atlantic

© 2017 Verlag Das Wunderhorn GmbH

Rohrbacherstrasse 18, D-69115 Heidelberg

www.wunderhorn.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Autorenfoto auf S. 2: © Alla Sieg

Gesamtgestaltung: sans serif, Berlin

eISBN 978-3-88423-553-9

Für die Jungen, die unbekannt bleiben

Und die Mädchen, die zu Nummern werden –

stars without a name

A Star without a Name

When a baby is taken from the wet nurse,

it easily forgets her

and starts eating solid food.

Seeds feed a while on ground,

then lift up into the sun.

So you should taste the filtered light

and work your way toward wisdom

with no personal covering.

That’s how you came here, like a star

without a name. Move across the night sky

with those anonymous lights.

Rumi

(Englische Übersetzung ausdem Persischen von Coleman Barks)

Inhalt

ERSTER TEIL

BAYAN LAYI 2003

SOKOTO

DOGON ICCE

ZWEITER TEIL

ZURÜCK NACH SOKOTO 2006

KÄMPFE

JIBRIL

DRITTER TEIL

WÖRTER 2009

MEINE WÖRTER

PATRON.

DESOLAT

KOKOLORES

SCHULTERZUCKEN

ENTDECKEN

DAS LAND DER TOTEN

ANGST

BLUT UM BLUT

BLATT

KAJAL

BRUDERLIEBE

BESESSEN

WARUM

VIERTER TEIL

DER GESCHMACK DES VERBOTENEN 2010

ANTHROPOLOGIE

NEULAND

FAMILIÄR

DERBY

CHOLERA

OFFENBARUNGEN

ZENTRAL

SEKTE

TRIBUT

AUF DER FLUCHT

TAGE ZÄHLEN

ERSTER TAG

ZWEITER TAG

DRITTER TAG

VIERTER TAG

FÜNFTER TAG

SECHSTER TAG

ZEHNTER TAG

VIERZEHNTER TAG

ACHTZEHNTER TAG

X. TAG

FÜNFTER TEIL

SCHWARZES GESPENST

MEIN DANK GEHT AN

ERSTER TEIL

BAYAN LAYI2003

Die Jungs, die in Bayan Layi unter dem Baobab schlafen, prahlen gern damit, dass sie jemand umgebracht haben. Ich sage dann nie was, denn ich habe niemand umgebracht. Banda schon, aber er mag nicht darüber reden. Während sie durcheinanderplappern, raucht er wee-wee. Gobedanisa ist immer der Lauteste. Nur zu gern erinnert er alle und jeden an den Tag, an dem er einen Mann erwürgt hat. Ich war dabei, habe gesehen, was passiert ist, unterbreche ihn aber nicht. Gobedanisa und ich wollten von einem lambu Süßkartoffeln stehlen und wurden dabei vom Farmer erwischt. Als der unter lauten Morddrohungen hinter uns herjagte, stürzte er im Busch in eine Antilopenfalle. Gobedanisa rührte ihn nicht an. Wir standen einfach bloß da und sahen zu, wie er kämpfte und kämpfte und dann aufgab.

Mir ist egal, ob Gobedanisa Lügengeschichten erzählt, aber manchmal würde ich ihn am liebsten anraunzen, er soll endlich die Klappe halten. So wie er übers Töten redet, könnte man meinen, er kommt dafür ins aljanna, dass Allah ihm den besten Platz reserviert. Ich weiß, warum er so redet, die Kleineren sollen Respekt vor ihm haben. Und Angst vor ihm bekommen. Sein Gesicht ist eine Narbenkarte, die auffälligste ist dünn und lang und reicht vom rechten Mundwinkel bis zum rechten Ohr. Die von uns, die schon länger hier sind, wissen, dass er die an dem Tag bekam, an dem er sich mit Banda anlegte. Niemand der Banda kennt, legt sich mit ihm an. Du riskierst, umgebracht zu werden. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser für den Streit war. Als ich dazukam, hörte ich Banda brüllen: »Ka fita harka na fa!« Steck deine Nase nicht in meine Angelegenheiten! Normalerweise brüllt Banda nicht, daher wusste ich, dass es was Ernstes war. Gobedanisa muss ziemlich viel von dem wee-wee geraucht haben, das er von Banda gekriegt hatte. Er gab die unverzeihliche Beleidigung »Gindin maman ka!« von sich. Fotze deiner Mutter! Banda war größer als er, trug einen Talisman und am rechten Arm drei Amulette gegen Messer und Pfeile. Nichts aus Metall konnte ihm was anhaben.

Kaum hatte Gobedanisa Bandas Mutter beleidigt, sprang Banda vom Ast des Guavenbaums runter, auf dem er gesessen hatte, und verpasste ihm eine direkt aufs Maul. Er trug den rostigen Ring mit den scharfen Kanten. Gobedanisas Mund fing an zu bluten. Er hob eine Holzlatte auf und rammte sie Banda in den Rücken. Banda warf nur einen kurzen Blick zurück und ging dann wieder zum Baum rüber. Aber Gobedanisa war auf Ruhm aus. Wer Banda kleinkriegte, vor dem würden alle Angst haben, der wäre unser neuer Anführer. Er schnappte sich eine zweite Latte und zielte auf Bandas Kopf, doch Banda drehte sich blitzschnell um und blockte den Schlag mit seinem rechten Arm ab. Die Latte brach auseinander. Mit blutenden Händen machte Gobedanisa einen Satz vorwärts und traf Banda am Kinn. Banda zuckte nicht einmal. In Bayan Layi trennt man Streithähne nicht, außer einer wird beinahe umgebracht oder der Kampf ist richtig unfair. Manchmal mischen wir uns sogar dann nicht ein, denn keiner stirbt ohne Allahs Willen. Banda packte Gobedanisa am Hemd, schlug ihm zweimal ins Gesicht und verdrehte ihm den rechten Arm, mit dem er nach dem Messer in seiner Hosentasche angelte. Er drückte Gobedanisa zu Boden und verpasste ihm mit der rechten Faust den langen Riss auf der Wange.

In Bayan Layi ist keiner nachtragend. Gobedanisa hat immer noch seine Narbe, akzeptiert Banda jedoch weiterhin als Anführer und tut, was der sagt. Alles, was geschieht, ist Allahs Wille, warum sollte man da nachtragend sein?

Ich mag Banda, denn er ist mit seinem wee-wee ziemlich großzügig. Ihm gefällt nicht, wie ich das, was hier passiert ist, während er in Sabon Gari war, erzähle. Ich habe keine Ahnung, wie man Geschichten erzählt, sagt er, ich würde nur drauflosreden, wie der Harmattan, der einfach nur weht und weht und Staub aufwirbelt. Ich erzähle Geschichten nun mal gern so, wie ich sie in Erinnerung habe. Und manchmal muss man eine Geschichte eben erklären. Manchmal besteht die Erklärung aus vielen Geschichten. Wie kann eine Geschichte schön sein, wenn man sie nicht von Anfang an erzählt?

Jetzt, wo die Wahl ansteht, kriegt Banda viel Geld: Dafür, dass er die Plakate der Kleinen Partei anbringt und die Plakate der Großen Partei abreißt oder in der Stadt das Auto von jemand demoliert. Er teilt das Geld immer mit den Jungs und mir gibt er mehr als den anderen. In der Gang der großen Jungs in Bayan Layi bin ich der jüngste und Banda der älteste. Trotzdem ist er mein bester Freund.

Ich glaube, es war letzten Monat oder der Monat vor Ramadan, als ein Junge von außerhalb was klauen wollte. Keiner wagt sich nach Bayan Layi, um was zu klauen. Weil der Ort so klein ist, fällt jeder herumlungernde Fremde sofort auf. Der Junge wollte Maman Ladidi ein paar Gallonen Erdnussöl stehlen. Ihr Haus ist ba’a shiga: Männer dürfen es nicht betreten. Bei seinem Anblick schrie sie auf. Da rannte er weg, sprang über den Zaun. Ich jage gern Diebe, vor allem, wenn ich weiß, dass sie nicht aus Bayan Layi sind. Ich bin der Schnellste hier, obwohl ich mir mal bei einem Motorradunfall in Sabon Gari das Bein gebrochen habe. Jedenfalls schnappten wir uns den Erdnussöldieb und verpassten ihm die Abreibung seines Lebens. Beim Verprügeln von Dieben benutze ich gern scharfe Gegenstände. Ich mag, wenn beim Zuschlagen Blut spritzt. Wir zwangen den Jungen sich zu setzen und Banda wollte seinen Namen wissen. Idowu, sagte er. Ich wusste, dass er log, denn er hatte eine Igbo-Nase. Ich nahm einen langen Nagel und stieß ihm den mehrmals in den Kopf und schrie, er soll seinen richtigen Namen sagen.

»Idowu! Ich schwöre, ich heiße Idowu!«, kreischte er, als sich der Nagel in sein Fleisch bohrte.

»Wo ist deine unguwa?« Acishuru, der Junge mit dem schlimmen Auge, schlug ihm ins Gesicht. Er wusste, wie man zuschlägt, der Junge mit dem schlimmen Auge.

»Bei Sabon Gari«, antwortete der Dieb.

»Wo genau?«, schrie ich. Als er schwieg, stieß ich ihm den Nagel in den Hals.

»Sabon Layi.«

Irgendwie rappelte er sich hoch und rannte davon, ich sag euch, wie ein Vogel am Himmel flog er an uns vorbei. Diesmal kriegten wir ihn nicht mehr. Banda sagte, wir sollen ihn laufen lassen. Bis Sabon Layi kam er allerdings nicht. Abends entdeckte einer seine Leiche im Straßengraben. So regelt Allah solche Sachen – wir haben nicht mal besonders fest zugeschlagen. Wallahi, wir haben bei anderen viel fester zugeschlagen und die sind nicht gestorben. Aber Allah entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Nicht ich. Nicht wir.

Die Polizei rückte mit der Bürgerwehr von Sabon Gari an und wir mussten flüchten. Manche versteckten sich in der Moschee. Banda, Acishuru, Dauda und ich schwammen durch den Kaduna, der hinter Bayan Layi vorbeifließt, und streiften durch Farmen und Buschland, bis es so spät war, dass wir nicht wieder durch den Fluss zurückkonnten. Wenn es dunkel ist, darf Banda mit seinen Amuletten nämlich nicht in den Fluss. Er sagt, sie verlieren ihre Kraft, wenn sie nachts mit dem Flusswasser in Berührung kommen, und abnehmen kann er sie auch nicht, dann verlieren sie ebenfalls ihre Kraft.

Alle reden über die Wahl, dass danach alles anders wird. Sogar Maman Ladidi, die eigentlich nur daran interessiert ist, ihr Erdnussöl zu verkaufen, hat in ihrem Haus ein Plakat mit dem Kandidaten der Kleinen Partei an der Wand hängen. Sie lässt ihr kleines Radio laufen, damit sie alles rund um die Wahl mitbekommt. Das machen alle. Die Marktfrauen tragen Umschlagtücher mit dem Gesicht des Kandidaten und dem Parteilogo, und viele Männer haben wie er einen weißen Kaftan und eine rote Kappe auf. Ich finde den Mann gut. Obwohl er nicht reich ist, verteilt er kleine Geldbeträge und unterhält sich, wenn er in der Stadt ist, mit den Leuten. Noch besser finde ich, wie er seine rote Kappe trägt, so schräg, dass man denkt, sie fällt gleich runter. Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir auch so eine, vielleicht auch einen weißen Kaftan. Aber weiß wird so schnell dreckig – Seife ist teuer und durch das Flusswasser wird er braun, wenn er gewaschen ist. Malam Junaidu, mein ehemaliger Koranlehrer, trägt auch weiß und er sagt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gern weiß trug. Aber Malam Junaidu gibt seine Kleider auch zum Wäscher, der sein Wasser bei den Trinkwasserverkäufern holt. Irgendwann mal, insha Allah, kann ich mir auch Trinkwasser kaufen oder zum Wäscher gehen und bewahre alle meine weißen Kleidungsstücke in einer Kiste auf. Wenn die Kleine Partei gewinnt, geht es aufwärts. Insha Allah.

Ich finde die Wahldemos toll. Die Männer von der Kleinen Partei vertrauen Banda und geben ihm Geld, damit er für sie die Jungs aus Bayan Layi zusammentrommelt. Manchmal kriegen wir, abhängig von Politiker und Demo, bis zu hundertfünfzig Naira. Jede Menge zu essen und zu trinken gibt’s auch.

Ich ziehe gern mit Banda herum. Die Männer respektieren ihn und sogar die größeren Jungs haben Angst vor ihm. Wir sind befreundet, seit ich vor zwei Jahren mit dem Koranunterricht in Malam Junaidus islamiyya aufgehört habe. Malam sagte damals, ich kann nach Sokoto in mein Dorf zurück. Zu der Zeit kam Alfa in die Schule, dessen Vater ganz in der Nähe von meinem Vater in Sokoto wohnte, und sagte, dass mein Vater schon vor Monaten gestorben ist. Ich habe nicht gefragt, woran er gestorben ist, weil es mir ziemlich egal war, Allah möge mir verzeihen. Unser letztes Wiedersehen ist ziemlich lange her und er hat sich nie nach mir erkundigt.

Alfa erzählte, meine Mutter geht immer noch jeden Freitag in die Stadt nach Sokoto vor der Juma’at-Moschee betteln. Und dass ich Zwillingsschwestern habe, von denen er allerdings nicht weiß, wie sie heißen. Da sagte ich zu Malam Junaidu, ich gehe nach Sokoto zurück, obwohl ich im tiefsten Inneren gar nicht wegwollte. Ich hoffte, er gibt mir das Fahrgeld. Die Fahrt auf einem der Holztransporter nach Sokoto, die vom halbwegs in der Nähe gelegenen Motor Park in Sabon Gari starten, kostet dreihundert Naira. Stattdessen gab er mir siebzig Naira und erinnerte mich daran, mein Vater hätte weder in diesem Jahr noch im Vorjahr Hirse vorbeigebracht, um meinen Koranunterricht zu bezahlen. Sechs Jahre habe ich die Schule besucht und als ich ihm erklärte, dass mein Vater gestorben war, schwieg er kurz, sagte dann »Innalillahi wa inna ilaihi raji’un« und ging weg. Ich war ja seiner Meinung, dass nur Allah Leben geben und nehmen kann, doch der trockene Lehrertonfall, in dem er das sagte, tat mir weh. Aber ich heulte nicht. Ich heulte erst, als ich abends hörte, wie Alfa zu ein paar Jungen sagte, ich sei ein cikin shege. Ein Hurenkind. Ich weiß nicht, wie er darauf kam. Sie hockten am Brunnen bei der nach allen Seiten offenen Moschee, die Malam Junaidu gebaut hat. Ich trat Alfa gegen den Oberschenkel und wir stürzten uns aufeinander. Im Normalfall hätte ich ihn einfach fertiggemacht, aber zwei Jungen hielten mich am Boden fest und Alfa verpasste mir eine Ohrfeige nach der anderen. Ich schrie und trat um mich. Da kam Banda vorbei. Jeder in Bayan Layi kannte Banda. Mit einem Faustschlag stieß er Alfa von mir weg und schleuderte einen der Jungen zu Boden. Ich rannte Alfa hinterher und boxte ihn in den Bauch, bis mir die Hände wehtaten. Die zwei anderen hauten ab. An dem Tag heulte ich wie noch nie in meinem Leben. Ich trabte Banda hinterher und bekam von ihm mein allererstes wee-wee. Rauchen fühlte sich gut an. Meine Beine wurden leicht und nach einer Weile schwebte ich. Ich trieb dahin, meine Augen waren schwer und ich fühlte mich größer und stärker als Banda und Gobedanisa und alle anderen Jungs unter dem Baobab. Ihm gefiel, dass ich beim Rauchen nicht hustete. So wurden wir Freunde. Er gab mir einen seiner flachen Kartons und nahm mich zu ihrer Schlafstelle mit. Sie schliefen auf Pappkartons unter dem Baobab und bei Regen zogen sie auf den Betonboden vor Alhaji Mohammeds Reisladen um. Der hatte ein vorspringendes Zinkdach. Ich kann nicht sagen, warum ich mich den Jungs unterm Baobab angeschlossen habe. Am Anfang wollte ich noch zurück nach Hause, aber allmählich verlor sich dieser Wunsch.

Im Gegensatz zu mir war Banda nie almajiri. Wie die meisten anderen Jungs wurde er in Sabon Gari geboren, war aber nie auf der Koranschule gewesen. Malam Junaidu hatte uns vor den Baboab-Jungs gewarnt, die bloß während Ramadan oder an Id in die Moschee gingen: »Yan daba, Gangster, die machen nichts als Ärger.« Wir verachteten sie, weil sie keine Ahnung vom Koran oder der Sunna hatten und weder fasteten noch fünfmal am Tag beteten. »Jemand, der nicht fünfmal am Tag betet, ist kein Moslem«, sagte Malam Junaidu immer. Jetzt, wo ich unter dem Baobab lebe, weiß ich, dass sie nicht anders sind als ich, und obwohl sie nicht fünfmal am Tag beten, sind manche von ihnen keine schlechten Menschen – Allah weiß, wie es in ihrem Herzen aussieht.

Banda ist schon älter. Ich weiß nicht, wie alt, aber er ist der Einzige von uns, der einen Schnurrbart hat. Ich hasse es, wenn ich nach meinem Alter gefragt werde, weil ich es nicht weiß. Ich sage dann einfach, ich habe fast schon zehn Fastenzeiten erlebt. Manche verstehen, was ich meine, aber andere nerven mit weiteren Fragen, wie letztes Jahr die Frau bei der Volkszählung. Seit ich mich als Wähler habe eintragen lassen, sage ich, ich bin neunzehn – obwohl ich die Ärmel des alten Kaftans, den Banda mir geschenkt hat, hochkrempeln muss. Die Männer von der Kleinen Partei sagten, wir sollten dieses Alter angeben, und jeder von uns bekam für die Registrierung hundert Naira, und obwohl sich die Leute von der Wählerregistrierung beschwerten, haben sie uns trotzdem eingetragen. Banda und Acishuru kriegten einen Lachanfall, weil mein Kopf auf dem Foto vom Wahlausweis so riesig aussah. Ich mag nicht, wenn Acishuru über mich lacht, mit seinem schlimmen Auge sollte er sich nicht über meinen Kopf lustig machen. Außerdem ist er dermaßen geizig, dass er nicht mal sein wee-wee teilen will.

»Vor der Wahl gibt es jede Menge Arbeit für uns«, sagt Banda hustend. Es ist das erste Mal, dass Banda beim Husten Blut spuckt.

Wenn sie die Wahl gewinnen, haben die von der Kleinen Partei gemeint, kriegen wir vielleicht pro Kopf sogar tausend Naira. Für uns Jungs wollen sie ein Heim bauen, dort kriegen dann die von uns, die nicht nach Hause können oder keine Eltern haben, beigebracht, wie man Stühle schreinert, Kaftans näht oder Mützen macht.

Acishuru, Banda, Gobedanisa und ich sind mit ein paar Jungs aus Sabon Gari zum Büro der Kleinen Partei gegangen, um zu besprechen, wie sie die Wahl gewinnen können. Die Große Partei mag hier keiner. Weil wir arm sind. Deren Jungs trauen sich nicht hierher, weil die Leute sie verjagen würden.

Banda hustet weiterhin und spuckt immer mehr Blut. Das macht mir Angst. Vielleicht können sie ihm ja nach der Wahl, wenn aus der Kleinen Partei die Große Partei geworden ist, einen Besuch im großen Hauptstadtkrankenhaus mit den vielen Blumen und Bäumen bezahlen. Oder, wenn Allah will, wird er auch ohne Krankenhaus gesund.

Das letzte Gebet des Tages ist ungefähr eine Stunde her und gerade ist der Bruder des Kandidaten von der Kleinen Partei in einem weißen Pickup mit Parteifahne vorne drauf nach Bayan Layi gekommen. Er ruft Bandas Namen. Der lässt sich vom Guavenbaum fallen, ich folge ihm.

»Wer von euch ist Banda?«, fragt einer der Männer im Pickup. Ich kann sein Gesicht nicht erkennen.

»Ich«, antwortet Banda.

»Und wer ist das da?«

»Mein Freund. Wir haben denselben Schlafplatz.«

»Ich heiße Dantala«, ergänze ich.

»Wir wollen nur Banda.«

Ich bin sauer, sage aber keinen Ton.

»Ich komme wieder«, sagt Banda zu mir und rückt die Amulette auf seinem Arm zurecht, seine Art, mir mitzuteilen, dass alles in Ordnung ist. Er springt hinten auf den Pickup und sie brausen davon.

Banda taucht wieder auf, als der Muezzin den ersten Gebetsruf anstimmt. Es ist Wahltag. Ich hatte vor Angst nicht geschlafen, und weil ich wusste, dass sie ihm ziemlich viel Geld für die Jungs mitgeben.

»Was haben sie gesagt?«, frage ich.

»Nichts.«

»Was heißt nichts?« Allmählich werde ich gereizt. »Also haben sie dich die ganze Nacht wegen nichts und wieder nichts dabehalten?«

Banda schweigt. Er holt zwei Riesenjoints raus und gibt mir einen. Jumbo sagen wir dazu. Zwei knisternd neue Hundert-Naira-Scheine drückt er mir auch in die Hand. So neue Geldscheine habe ich schon lange nicht mehr gesehen.

»Nach dem Gebet treffen wir uns alle hinter der Moschee und jeder kriegt hundertfünfzig Naira. Dann warten wir. Die Parteitypen werden uns dann sagen, was wir tun sollen. Die mit Wahlausweis kriegen zweihundert extra. Ich sammle alle Ausweise ein und bringe sie ihnen ins Büro.«

Ich weiß nicht, warum Banda die Ausweise einsammeln soll, wahrscheinlich weil wir die Große Partei aus dem Amt wählen sollen. Aber ich will die zusätzlichen zweihundert. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Wahl und weil alle in Bayan Layi und sogar in Sabon Gari für die Kleine Partei sind. Die gewinnt bestimmt. Insha Allah!

Banda und ich machen uns auf zum Wahllokal zwischen Bayan Layi und Sabon Gari, auch wenn wir gar nicht wählen. Der Tag kriecht dahin und es ist sehr früh schon ganz heiß. Hoffentlich kommen die Wahlleiter bald, damit es losgehen kann. Viele Frauen gehen raus zum Wählen und überall sind Mitglieder der Kleinen Partei. Sie verteilen Wasser und zobo, die Frauen kriegen Zellophantütchen mit Salz und Trockenfisch. Alle sind gut drauf, stehen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich. Der Vertreter der Großen Partei kommt in einem ganz normalen Bus angefahren und nimmt beim Aussteigen seinen Parteianstecker ab. Wahrscheinlich befürchtet er, dass er verprügelt wird. Er beschwert sich nicht über das, was die Leute von der Kleinen Partei machen, kann er auch nicht, denn dann könnten ihm nicht einmal die beiden Polizisten helfen. Das weiß er, schließlich er hat früher, bevor er anfing, für die Große Partei zu arbeiten, in Bayan Layi gewohnt. Mittlerweile ist er nach Sabon Gari gezogen. Banda sagt, er hält sich dort kaum auf, sondern verbringt fast die ganze Zeit in der Hauptstadt, wo das große Geld sitzt.

Gleich ist die Wahl vorbei und allmählich lässt die Wirkung von meinem wee-wee nach, aber ich habe noch was vom Jumbo übrig, den Banda mir heute Morgen gegeben hat. Ich habe Hunger und keine Lust mehr auf das zobo, das ständig rumgereicht wird. Banda ist nirgendwo zu sehen. Als ich um die Ecke biege, finde ich ihn, wie er sich vornübergebeugt die Brust hält und hustet. Er spuckt immer noch jede Menge Blut. Wie es ihm geht, will ich wissen. Er sagt nichts und setzt sich keuchend auf den Boden. Ich hole ihm einen Beutel Wasser. Er spült sich den Mund aus und trinkt ein paar Schlucke.

»Wir werden diese Wahl gewinnen«, sagt Banda.

»Klar, wer sollte das verhindern?« Wie richtige Politiker reden wir jetzt, wie Parteimitglieder.

»Ob die wirklich für uns dieses Heim bauen?«, frage ich.

»Daran denke ich lieber nicht, ich will bloß, dass sie uns jedes Mal, wenn wir für sie arbeiten, bezahlen. Nach der Wahl werden wir die wohl kaum mehr zu sehen kriegen.«

Banda ist ganz schön weise, finde ich. Am besten höre ich auf, von den Typen der Kleinen Partei was zu erwarten. Ich zünde mir den Rest des Jumbos an und frage Banda, ob er ziehen will. Geschrei und Sprechchöre dringen an unser Ohr. Die Stimmen sind ausgezählt und wie erwartet, hat die Kleine Partei hier gewonnen. Ich glaube nicht, dass die Große Partei an diesem Ort mehr als zwanzig Stimmen bekommen hat. Wir stehen auf und mischen uns unter die Menge, singen, tanzen und trommeln mit Stöcken auf leeren Benzinkanistern.

Ich bin erschöpft und mache langsamer. Ich bin immer noch high und plötzlich schießen mir viele Gedanken durch den Kopf – an meine Mutter, die weit weg ist, dass ich kaum mehr gebetet habe, seit ich meinen Koranlehrer verlassen habe, und wir freitags bloß deshalb zur Juma’at-Moschee gehen, weil es dort Almosen und jede Menge Essen umsonst gibt. Aber für Allah zählen die Absichten des Herzens. Wir sind keine schlechten Menschen. Wenn wir uns prügeln, dann weil es nicht anders geht. Wenn wir in Sabon Gari in kleine Läden einbrechen, dann weil wir Hunger haben, und wenn jemand stirbt, dann weil es Allahs Wille ist.

Wieder verschwindet Banda. Frühmorgens kommt er zurück und sagt, nach dem Morgengebet müssen wir heute wieder losziehen.

»Man hat uns bei der Wahl beschissen«, sagt er verzweifelt und hustet. »Sie haben die Zahlen vertauscht. Wir müssen was unternehmen.«

Obwohl um uns herum ziemlicher Lärm herrscht, bin ich noch immer schläfrig. Hinter der Moschee stehen uns unbekannte Jungs und brüllen rum. Ich will einfach nur schlafen. Mein Magen grummelt und ich habe Kopfschmerzen. Das ist der Moment, für den wir die ganze Zeit bezahlt wurden. Ich hatte so gehofft, dass mit dem gestrigen Abend alles vorbei ist. Im Gegensatz zu den anderen Jungs bin ich dieses Scheibenzerschlagen und Abfackeln nicht gewohnt. Unter dem Baobab gehören Feuer und Scherben immer dazu.

»Die aus dem Süden werden uns nicht um das Wahlergebnis betrügen, schließlich sind wir in der Mehrheit.«

Ich kenne den Jungen mit dem großen Messer, der da rumschreit, nicht. Hier stammt doch keiner aus dem Süden, wundere ich mich, warum zückt er denn sein Messer? Hier hat jeder ein Messer. Ich hole tief Luft. Die Menge ist unruhig. Banda sieht aus, als ob er sich kaum aufrecht halten kann, und geht zu dem geparkten Pickup rüber – derselbe, mit dem unlängst die Typen von der Kleinen Partei gekommen sind. Er spricht mit jemand im Fahrzeug, nickt nur immer und ich überlege, was sie wohl zu ihm sagen. Banda kommt zurück, die Hände in den Taschen seiner alten braunen jallabiya vergraben, geht auf die Menge zu und sagt leise etwas zu dem Jungen mit dem Messer. Der ruft die Menge zur Ordnung.

»Denen verpassen wir einen Denkzettel«, sagt er. »Wir demolieren alles, was der Großen Partei hier gehört.«

Ich muss Banda unbedingt fragen, wer der Junge ist.

»Zündet ihr Büro an!«, schreit Gobedanisa.

Zustimmendes Gebrüll der Menge. Ich wollte schon immer mal in das Büro rein. Angeblich bewahren sie dort Geld auf. Ich stimme in das Gebrüll mit ein.

Hinten auf dem Lastwagen sind für uns Macheten, Dolche und Benzinkanister, sagt Banda. Jeder von uns kriegt zweihundert Naira, wenn wir die gestohlenen Stimmen zurückholen. Zweihundert hört sich gut an. Damit kann ich Brot und gebratenen Fisch kaufen. Fisch hatte ich schon lange nicht mehr.

Der Reihe nach gehen wir am Lastwagen vorbei, kassieren unsere zweihundert Naira, nehmen Benzin, Streichhölzer und Macheten mit. Der Mann, der das Geld verteilt, sagt kein Wort. Er schaut uns nur streng in die Augen und drückt uns die Scheine in die Hand. Die Kleineren bekommen hundert. Während ich in der Schlange vorrücke, werfe ich mich in die Brust und recke das Kinn hoch, damit ich größer aussehe. Ich will unbedingt die zweihundert Naira. Bei meinem Anblick stutzt der Mann und mustert mich, ob ich ein- oder zweihundert wert bin.

»Wir gehören zusammen«, sagt Banda hinter mir. Der Mann ist nicht überzeugt und gibt mir einen Hundert-Naira-Schein. Ich nehme ihn – Geld schlage ich nie aus – und schnappe mir hinten vom Lastwagen eine Machete. Banda flüstert dem Mann was zu und bekommt einen Geldschein von ihm. Er streckt mir den Schein hin – nochmal hundert Naira. Ich freue mich und plötzlich fällt die Schläfrigkeit von mir ab. Deshalb mag ich Banda: er setzt sich für mich ein. Er ist ein guter Mensch. Er gibt mir was, das in schwarzes Plastik eingewickelt ist, ich soll es für ihn aufbewahren. Es ist Geld, ich weiß nicht wie viel.

Als Erstes fackeln wir das Riesenplakat des Kandidaten der Großen Partei ab, das beim Markt hängt. Toll, wie ihm das Feuer das Gesicht wegfrisst. Wenn das doch bloß wirklich sein Gesicht wäre. Mir geht das Büro der Großen Partei nicht aus dem Kopf – ich kann’s gar nicht abwarten, die Schränke und Schubladen zu durchwühlen und mir so viel wie möglich unter den Nagel zu reißen, bevor wir Feuer legen.

Ich bin als Erster beim Büro. Die anderen sind dicht hinter mir. Alle sind ganz aufgedreht, zum einen, weil wir Geld bekommen haben, und zum anderen, weil sie die Große Partei hassen und der Betrug, von dem wir gehört haben, sie aufgestachelt hat.

Wir drücken gegen das Tor, bis es mitsamt den Pfosten nachgibt. Das Grundstück wird von einem alten Mann namens Tsohon Soja bewacht. Er setzt sich zur Wehr, packt einen der Jungs am Kragen und trillert mit seiner Pfeife. Einer von uns reißt ihm die Pfeife aus dem Mund.

»Du bist alt, Tsohon Soja, wir wollen dir nicht weh tun. Halt dich einfach raus und lass uns die Hütte in Ruhe abfackeln«, sage ich.

Der Wachmann ist jedoch ein dickköpfiger, ehemaliger Soldat und denkt, er kann uns verscheuchen. Er greift nach einem langen Stock und haut damit einem der Jungs auf die Schulter. Gobedanisa macht einen Satz vorwärts und verletzt ihn mit seiner Machete an der Brust und am Hals. Keiner der Jungs wollte den Alten als Erster angreifen, jeder von uns kennt ihn. Nachdem er auf dem Boden liegt, prügeln alle auf ihn ein. Ich für meinen Teil glaube, dass es Unglück bringt, einen alten Mann umzubringen. Aber er ist selber schuld. Ganz bestimmt wird Gobedanisa später mit der Tat angeben.

Ich renne ins Gebäude, einer der Jungs hat bereits die Eingangstür geöffnet. Hoffentlich ist Geld im Büro, muss es doch – warum sonst sollte es der Wachmann mit einer ganzen Meute aufnehmen wollen? Wir stürmen alle ins Haus, schlagen die Möbel kaputt, zerreißen Dokumente und Plakate, durchwühlen die Schubladen. Wir nehmen uns sämtliche Zimmer vor. Meine gesamte Beute besteht aus einem Transistorradio. Acishuru ergattert einen fast neuen Gebetsteppich und eine Kappe. Ich bin enttäuscht.

Banda hat einen kleinen Benzinkanister in der Hand, der Junge, der hinter der Moschee mit dem Messer rumfuchtelte, ebenfalls.

»Raus mit euch, wir fackeln die Hütte jetzt ab!«, kommandiert Banda.

Ich verstaue das Transistorradio in meiner anderen Hosentasche, in der einen ist schon Bandas Geld – es knallt auf den Boden. Die Tasche hat ein großes Loch. Das Radio hat eine Schlaufe, ich hänge es mir um den Hals und nehme meine Machete wieder an mich. Da ich die Streichhölzer habe, warte ich, bis sie das Benzin verschüttet haben. Währenddessen rennen die anderen raus zum nächsten Gebäude, zur nächsten Plakatwand der Großen Partei.

»Schütt noch mehr drüber«, befiehlt Banda dem Jungen.

»Nein, das reicht«, entgegnet der Junge, »den Rest brauchen wir für anderes. Das ist Benzin, kein Petroleum.«

Banda gibt nach. Ich warte, bis sie draußen sind. Dann zünde ich ein Streichholz an und werfe es. Der Junge hatte recht. Toll, wie das Feuer zum Fenster rauslodert und zur Decke hochzüngelt. Als ich noch ganz klein war, hat mich mein Vater beinahe mal zu Tode geprügelt, weil ich einen ganzen Sack Hirsekolben abgefackelt habe. Das war, bevor in unserem Dorf kein Regen mehr gefallen ist und mein Vater mich und meine drei Bruder weit weg in den Koranunterricht geschickt hat. Ich weiß nicht, wo meine Brüder jetzt sind. Vielleicht sind sie zurück nach Hause. Vielleicht sind sie wie ich dageblieben.

Ein rußverschmierter fetter Mann kommt hustend aus dem brennenden Gebäude auf mich zu gerannt. Er sieht nicht gut und stolpert mehrmals. Er gehört zur Großen Partei.

»Verräter!«, schreit einer der Jungs.

Der Mann rennt mit hocherhobenen Händen wie eine Frau, wie ein ekliger ’dan daudu. Ich hasse sein schwabbeliges Fett. Ich hasse seine Partei, die uns arm macht. Ich hasse, dass er sich wie eine Ratte versteckt hat, der Fettsack. Als er an mir vorbeistolpert, versetze ich ihm einen Schlag ins Genick. Mit einem Stöhnen stürzt er zu Boden. Ich schlage nochmal zu. Die Machete ist scharf. Schärfer, als ich dachte. Und leicht. Wo sie die Dinger wohl herhaben? Malam Junaidus Macheten waren sehr schwer, ich habe es gehasst, wenn wir mit denen vor der Moschee, um sein Haus rum oder auf seiner Maisfarm Unkraut jäten mussten.

Der Mann bewegt sich kaum. Banda nimmt den Kanister und kippt Benzin über ihn. Er sieht mich an, ich soll ein Streichholz anzünden. Ich starre auf den daliegenden Körper. Banda entreißt mir die Streichholzschachtel. Der Mann windet sich bloß ein bisschen, als das Feuer beginnt, seine Kleider und sein Fleisch zu fressen. Er ist bereits tot.

Während wir brennend, brüllend, demolierend weiterziehen, denke ich gar nichts. Es fühlt sich eklig an, wenn die Machete durchs Fleisch schneidet, daher bleibe ich beim Feuer und nehme Banda die Streichhölzer wieder ab. Anfangs unterscheiden wir noch zwischen den Läden von Anhängern der Großen Partei und von Anhängern der Kleinen Partei, als wir aber Hunger und Durst bekommen, brechen wir einfach in den nächstbesten Laden ein.

Als die Menschenmenge Bayan Layi hinter sich lässt, wird sie von Schüssen gestoppt. Weil ich pinkeln muss, bin ich ziemlich weit zurück und sehe, wie alle wieder zurückrennen. Zwei Polizeifahrzeuge kommen auf uns zu, die Männer feuern in die Luft. Dann steigen die Polizisten aus und schießen auf die Menschenmenge. Als der Erste zu Boden geht, drehe ich mich um und renne los, werfe einen suchenden Blick zurück. Wo ist Banda? Er rennt nicht. Vornübergebeugt steht er hustend da, hält sich die Brust. Ich bleibe stehen.

Hinter einem niedrigen Zaun kauernd schreie ich: »Los, Banda, lauf weg!«

Alle rennen an ihm vorbei und die ganze Zeit über schießt die Polizei. Er versucht es, macht ein paar zaghafte Schritte und bleibt wieder stehen. Sie kommen immer näher – jetzt muss Banda sich wirklich beeilen. Am liebsten würde ich weiterrennen und daran glauben, dass seine Amulette wirken. Doch ich warte noch ein bisschen. Er richtet sich wieder auf und fängt an zu rennen. Dann knallt es ihn voll hin, als ob ihm jemand von hinten eine reingehauen hat. Er rührt sich nicht. Ich renne los, laufe quer durch die offene Moschee, meide die schmale, gerade Straße. Ich renne über Malam Junaidus Maisfarm, wo sich einige Jungs versteckt haben. Ich bleibe nicht stehen, renne am Baobab vorbei. Sogar als ich keine Schüsse mehr höre, bleibe ich nicht stehen. Bis ich den Fluss und die Farmen hinter mir habe, weit, weit weg von Bayan Layi bin.

SOKOTO

Bis auf die breite, ausgebaute Schnellstraße, die zur Hauptstadt führt, hat sich Sokoto nicht groß verändert. Obwohl die Regenzeit noch nicht eingesetzt hat, liegen die Reisfelder der Fadama-Farmer da wie ein glänzendes grünes Tuch. Manchmal kommen wir an Hirse- oder Tabakfeldern vorbei. Manchmal an nackter Erde, die Risse hat wie meine Träume, immer wenn ich unterwegs einschlafe. Jedes Mal, wenn wir an einem Kamel vorbeikommen, möchte ich die Hand ausstrecken und seinen langen, schlanken Hals streicheln. Für mich sehen Kamele verschlafen aus, als ob sie alles machen müssen, ausgerechnet, wenn sie müde sind.

Auf dem Weg in diese staubige Stadt dachte ich viel nach, während ich mit zwei anderen Jungs hinten auf einem Lastwagen saß, der Holzbretter aller möglichen Größen transportierte. Einmal kam mir ein böser Gedanke, astaghfirullah. Ich schäme mich dafür, aber ich dachte, wenn Allah schon jemand sterben lässt, dann nicht Banda. Lieber hätte Gobedanisa oder sogar Alfa in Bayan Layi erschossen werden sollen. Dieser Gedanke ging mir lang im Kopf rum, bis mich plötzlich Angst packte, weil ich Allah in Frage stellte und grübelte, warum Banda der Tod bestimmt war. Daher murmelte ich die ganze Zeit astaghfirullah vor mich hin, Allah vergib mir, bis ich merkte, dass die beiden anderen mich anglotzten, als ob ich den Verstand verloren hätte: Meine Gedanken hatten mein Herz verlassen und drangen aus meinem Mund, an den Armen hatte ich Gänsehaut und ich zitterte, als ob ich Fieber hätte. Mein Kopf war schwer. Mein Rücken tat weh, weil ich schon seit Stunden auf den Holzbrettern hockte und die Straße voller Schlaglöcher war.

Dann schlingerte der Lastwagen auf einmal nach rechts, einer der Hinterreifen löste sich und wir rauschten einen Abhang runter und in den Busch hinein. Wir kreischten auf, während uns die Holzladung um die Ohren flog. Ich konnte mich an einem dicken Brett festhalten, das mir aus den Händen rutschte und noch bevor ich es loslassen konnte, landete ich mit aufgeschürften Ellbogen im Gras in der Kuhscheiße. Taumelnd kam ich auf die Beine und sah, dass der Lastwagen weiter unten gegen einen Baum geknallt und umgekippt war. Ich stieg über die weit verstreut herumliegenden Bretter zum Laster. Der Fahrer und einer der beiden Männer, die mit vorne gesessen hatten, versuchten den dritten aus dem Beifahrersitz zu befreien. Alle waren blutverschmiert. Sein Kopf steckte in der Windschutzscheibe. Der Mann bewegte sich nicht. Die beiden zerrten ihn heraus und schrien seinen Namen.

»Bilyaminu!«

Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wäre es mir lieber, ich hätte das nicht gehört, denn wenn ich die Augen zumache, höre ich seinen Namen und sehe seinen aufgedunsenen Kopf und das viele Blut. Da würde ich am liebsten laut schreien.

Ich erinnerte die Männer, die ihm mit Blättern Luft zufächelten, dass noch Jungs hinten auf dem Lastwagen waren. Der Fahrer sprang auf und rannte nach hinten. Ich rannte hinterher. Von den Jungs war nichts zu sehen. Dann schauten wir genauer hin – unter einem der Bretter, die noch im Lastwagen lagen, war Blut. Wir räumten die Bretter weg, eins nach dem anderen. Der Fahrer schrie auf, als er die Beine von einem der Jungs sah. Ihre Körper waren unter dem Holz begraben. Der andere Mann, der einen gebrochenen Arm hatte, rannte auf der Suche nach Hilfe zur Straße hoch. Mehrere Lastwagen und Busse hielten an. Aus einem nahegelegenen Dorf kamen weitere Helfer. Als wir endlich alle Bretter weggeräumt hatten, konnte ich keinen der Jungs mehr erkennen. Ich heulte ohne Tränen bis mir die Brust wehtat. Beide waren almajirai wie ich, auf dem Heimweg von der Koranschule, um ihren Eltern bei der Ernte zu helfen. Ich weiß nicht, wo sie herkamen, jedenfalls nicht aus Bayan Layi. Alle waren sich einig, dass man die Jungs am besten begraben und der Fahrer, der offenbar wusste, wo sie herstammten, ihren Eltern die Nachricht überbringen sollte. Ganz in der Nähe der Straße hoben die Dorfbewohner drei Gräber aus und holten ihren Imam, damit er für die beiden Jungs und Bilyaminu ein Gebet sprach.

Der Fahrer schlug vor, ich soll auf einem der anderen Lastwagen Richtung Sokoto mitfahren. Während ich mich an einem Dorfbrunnen wusch, stellte ich fest, dass ich immer noch das Plastikpäckchen mit Bandas Geld hatte, die Scheine aus meiner Brusttasche waren allerdings weg. Zum Glück habe ich die beiden Jungs nicht nach ihrem Namen gefragt. So fällt das Vergessen leichter.

Als ich durch den Motor Park in Sokoto gehe, ist mir schwindlig. Meine Lippen sind rissig und bluten. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich tun soll, ob ich überhaupt noch zurück nach Hause und meine Mutter suchen will. In der Nähe der Läden im Motor Park stehen Mangobäume und ich lege mich unter einen davon. Hier ist es kühl, aber es gibt auch jede Menge Ameisen, und zwar die roten, bei deren Biss man mit einem Schrei hochfährt. Ich zerquetsche ein paar, die direkt um mich rumkrabbeln, dann drängt sich Bayan Layi wieder in meine Gedanken. Ich hole das eingewickelte Geld raus und zähle es, sehe mich dabei immer wieder um, ob mich auch wirklich niemand beobachtet. Ich zähle auf Arabisch. Das ist das Einzige, was uns Malam Junaidu wirklich gut beigebracht hat. Manchmal sprach er im Unterricht nur Arabisch und wenn wir ihn nicht verstanden, verprügelte er uns mit einer Peitsche aus alten Motorradreifen. Weil ich sehr schnell lernte, kriegte ich wegen Arabisch nur wenig Prügel. Was ich mir mal gemerkt habe, vergesse ich nicht.

Unfassbar, wie viel Geld da eingewickelt ist. Achttausenddreihundert Naira. Ich habe es auf nie mehr als dreihundertfünfzig Naira gebracht – die habe ich von Banda für eine der Wahldemos gekriegt – und sogar da kam ich mir reich vor. Das Geld wird aufgeteilt, dreihundert Naira stecke ich in die Brusttasche, fünfhundert in die rechte Hosentasche und siebentausendfünfhundert wickle ich wieder ein und schiebe sie in die linke Hosentasche.

Ich habe rasende Kopfschmerzen und meine Prellungen tun weh. Wie vorhin im Lastwagen, als ich schlecht über Allah gedacht habe, zittere ich am ganzen Körper. Mein Magen hat sich verknotet und verkrampft. Bestimmt bin ich nur deshalb nicht im Lastwagen gestorben, weil mir ganz schnell klar wurde, dass ich mich versündigt habe und deshalb ganz oft astaghfirullah sagte. Ich dachte über die beiden Jungs nach, deren Körper, als wir sie unter den Brettern fanden, nicht einmal mehr ganz waren. Doch Allah kennt den Grund – alles ist von ihm vorherbestimmt.