24,99 €

Mehr erfahren.

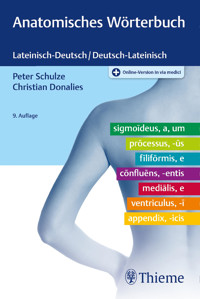

- Herausgeber: Thieme

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Vom Oculus ins Cerebrum: Fachbegriffe schnell finden und abspeichern

Gerade in der Anatomie ist es besonders wichtig, Fachbegriffe zu beherrschen.

Aber ganz ehrlich: Wer kann sich die alle merken?

Hier gilt: Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und hier steht es:

Im lateinisch-deutschen Teil des Wörterbuchs findest du ca. 4200 anatomische Termini mit den deutschen Übersetzungen. Damit du die Bedeutung besser nachvollziehen kannst, wird auch der Wortstamm erklärt. Auf abgeleitete und häufig verwendete deutsche Begriffe wird außerdem hingewiesen. So prägst du dir die Fachausdrücke leichter ein!

Hintergründe erkennen und Fachsprache verstehen

Der deutsch-lateinische Teil umfasst ca. 2000 deutsche Bezeichnungen mit ihren fachterminologischen Entsprechungen. Hier liegt der Fokus auf den Begriffen, die in der medizinischen Fachsprache häufig verwendet werden.

Ein handlicher Helfer für alle, die mit anatomischen Termini umgehen wollen oder müssen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 398

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Anatomisches Wörterbuch

Lateinisch – Deutsch, Deutsch – Lateinisch

Peter Schulze †, Christian Donalies

9., unveränderte Auflage

Vorwort zur 8. Auflage

Diese Auflage beginnt mit der traurigen Nachricht, dass Herr Dr. Peter Schulze (geb. 10.4.1939) am 10.9.2004 an einer heimtückischen Krankheit verstorben ist.

Er war der Hauptautor dieses Wörterbuchs und blieb es auch bis zur 6. Auflage.

Ich denke mit Dankbarkeit an unsere Studienzeit Anfang der 60er-Jahre in Leipzig zurück, in der wir gemeinsam die Erstfassung dieses anatomischen Nachschlagewerkes in recht mühsamer Kleinarbeit schufen. Als Grundlage dienten sowohl die Baseler Nomina Anatomica wie auch die Jenaer und die Pariser Nomina Anatomica. Die erste Auflage erschien dann, nach einigen weiteren Mühen, 1969 als „Kleines erläuterndes Wörterbuch der Anatomie“ im VEB Georg Thieme Verlag Leipzig, wo dann auch vier weitere Auflagen bis 1987 folgten.

Die 6. Auflage – nunmehr im Georg Thieme Verlag Stuttgart • New York – machte deutliche Veränderungen und Erweiterungen nötig. Diese erfolgten v. a. durch die Ergänzung um 350 Stichwörter und die Aufnahme eines deutsch-lateinischen Teils. Zu diesem schrieb 1993 P. Schulze, dass hier „die gebräuchlichen und gängigen deutschen anatomischen Bezeichnungen erfasst (wurden), soweit sie in der medizinischen Fachsprache verwendet werden und in Lehrbüchern vorkommen. Es wurde nicht versucht, alle lateinischen bzw. latinisierten Nomina anatomica ins Deutsche zu übertragen. Die lateinischen Substantive und zusammengesetzten Fachbegriffe sind mit dem ausgeschrieben Genitiv und, soweit dies sinnvoll und wichtig erschien, mit dem Nominativ und Genitiv Plural angeführt worden. Dies wird denjenigen Benutzern, deren Lateinkenntnisse noch gering sind, das Eindringen in die Nomenklatur erleichtern…“ Man findet sehr viele Vokabeln schon in der Antike – jedoch ohne dass sie eine anatomische Bedeutung besaßen. Dies wird in dem Wörterbuch ergänzt, indem die Abkürzung anat. (anatomisch) eingefügt wurde.

Die 7. Auflage konnte unverändert bleiben. Für die 8. Auflage wurden allerdings wieder viele Erweiterungen bzw. Veränderungen nötig. Neben der verstärkten Berücksichtigung der Terminologia Anatomica des FCAT (Federative Committee on Anatomical Terminology) wurden viele Ableitungen aufgenommen, die im sonstigen üblichen Sprachgebrauch häufig vorkommen. Diese dürften nicht nur das Wörterbuch interessanter machen, sondern auch das Ableiten und Behalten und damit das Lernen erleichtern.

Ich bedanke mich bei Frau Gabriele Schulze, die ihr freundliches Einverständnis gab, dass das Werk ihres verstorbenen Mannes durch mich weitergeführt wird. Dank gebührt auch meiner Tochter Frau Gabriele Donalies, die mir in liebevoller und sorgfältiger Weise schreibtechnisch zur Seite stand. Desgleichen bedanke ich mich bei Frau Marianne Mauch und Herrn Gerd Rodriguez vom Georg Thieme Verlag, die mir mancherlei Hilfe gewährten.

Natürlich bedanke ich mich desgleichen bei allen, die in dieses Buch seit fast 40 Jahren häufig reingeschaut haben und bei den vielen, die in der Zwischenzeit dazu gekommen sind.

Für Anregungen und Kritiken an diesem Büchlein wäre auch ich allen sehr verbunden!

Wittstock, im Juni 2008

Christian Donalies

Vorwort zur 6. Auflage

Dieses Wörterbuch ist aus dem „Kleinen erläuternden Wörterbuch der Anatomie“ hervorgegangen, das von 1969 bis 1987 im Georg Thieme Verlag Leipzig in fünf Auflagen erschienen ist. Es wird hier in erweiterter und überarbeiteter Form unter dem Titel „Anatomisches Wörterbuch – Lateinisch-Deutsch, Deutsch-Lateinisch“ vorgelegt. Der lateinisch-deutsche Teil ist durch einen deutsch-lateinischen Teil ergänzt worden, der, wie zu hoffen ist, die Brauchbarkeit des Buches erhöhen wird. Für die Ausarbeitung des deutsch-lateinischen Teiles wurden auch meine „Anatomischen Bezeichnungen – Deutsch-Lateinisch, Lateinisch-Deutsch“ herangezogen, die 1981 in zweiter Auflage im Georg Thieme Verlag Leipzig erschienen waren.

Im neu hinzugekommenen deutsch-lateinischen Teil sind die gebräuchlichen und gängigen deutschen anatomischen Bezeichnungen erfaßt, soweit sie in der medizinischen Fachsprache verwendet werden und in Lehrbüchern vorkommen. Es wurde nicht versucht, alle lateinischen bzw. latinisierten Nomina anatomica ins Deutsche zu übertragen. Die lateinischen Substantive und zusammengesetzten Fachbegriffe sind mit dem ausgeschriebenen Genitiv und, soweit dies sinnvoll und wichtig erschien, mit dem Nominativ und Genitiv Plural angeführt worden. Dies wird denjenigen Benutzern, deren Lateinkenntnisse noch gering sind, das Eindringen in die Nomenklatur erleichtern und das Buch für den Unterricht in Terminologiekursen brauchbarer machen.

Der lateinisch-deutsche Teil ist überarbeitet und um etwa 350 Stichwörter ergänzt worden. Die nomenklatorischen Neuerungen des 12. Internationalen Anatomenkongresses in London wurden weitgehend berücksichtigt. Da ein Wörterbuch niemals fertig ist, ergeht an alle Benutzer die Bitte, Anregungen und Kritiken dem Verlag zuzuleiten. Sie werden sorgfältige Berücksichtigung finden.

Riesa, im Juni 1993

Peter Schulze

Verzeichnis der Abkürzungen

A. Arteria (Arterie, Schlagader)

Aa. Arteriae (Arterien, Schlagadern)

Adj. Adjektiv

anat. anatomisch, im anatomischen Sprachgebrauch

arab. arabisch

Art. Articulatio (Gelenk)

Artt. Articulationes (Gelenke)

BNA Baseler Nomina Anatomica (1895)

Dem. Deminutiv, Verkleinerungsform

eigtl. eigentlich

embryol. embryologisch

engl. englisch

erg. ergänze

f. femininum (genus), weiblich

FCAT Federative Committee on Anatomical Terminology

GFWB Großes Fremdwörterbuch

grch. griechisch

hebr. hebräisch

hist. histologisch

indekl. indeklinabel, nicht deklinierbar

ital. italienisch

JNA Jenaer Nomina Anatomica (1935)

JS Jacobitz-Seiler

lat. lateinisch

latinis. latinisiert

Lw. Lehnwort

Lig. Ligamentum (Band)

Ligg. Ligamenta (Bänder)

Ln. Lymphonodus (der Lymphknoten)

Lnn. Lymphonodi (die Lymphknoten)

M. Musculus (Muskel)

Mm. Musculi (Muskeln)

m. masculinum (genus), männlich

N. Nervus (Nerv)

nlat. neulateinisch

Nn. Nervi (Nerven)

Nom. anat. Nomen anatomicum, anatomische Bezeichnung

od. oder

Part. Partizip

PI. Plural

PNA Pariser Nomina Anatomica (1955)

P. P. A. Partizip Präsens Aktiv

P. P. P. Partizip Präsens Passiv

Proc. Processus (Fortsatz)

Procc. Processus (Fortsätze)

R. Ramus (Ast)

Rr. Rami (Äste)

Sg. Singular

span. spanisch

splat. spätlateinisch

Subst. Substantiv

substantiv. substantiviert

t.t. Terminus technicus, Fachausdruck

urspr. ursprünglich

V. Vena (Vene)

Vv. Venae (Venen)

Inhaltsverzeichnis

Titelei

Vorwort zur 8. Auflage

Vorwort zur 6. Auflage

Hinweise für den Benutzer

1. Lateinisch-deutscher Teil

2. Deutsch-lateinischer Teil

Verzeichnis der Abkürzungen

Teil I Latein-Deutsch

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

13 M

14 N

15 O

16 P

17 Q

18 R

19 S

20 T

21 U

22 V

23 X

24 Z

Teil II Deutsch-Latein

25 A

26 B

27 C

28 D

29 E

30 F

31 G

32 H

33 I

34 J

35 K

36 L

37 M

38 N

39 O

40 P

41 Q

42 R

43 S

44 T

45 U

46 V

47 W

48 Y

49 Z

50 Literatur

Anschriften

Impressum/Access Code

Teil I Latein-Deutsch

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

13 M

14 N

15 O

16 P

17 Q

18 R

19 S

20 T

21 U

22 V

23 X

24 Z

1 A

Peter Schulze, Christian Donalies

a-: (in Zusammensetzungen) für: un-, -los, -losigkeit; vom grch. Alpha privativum. Vor h oder Vokal tritt ein grch. ny=n ein: anōnymus

abdōmen, -minisn.: anat. Bauch; sonst auch Schmerbauch, Wanst

abdōminālis, e (abdōmen): anat. Bauch-, zum Bauch gehörend

abdūcēns, -entis: wegführend, wegziehend; P. P. A. von abdūcere: wegführen, wegziehen; in N. abdūcens (VI. Hirnnerv). Der N. abdūcens innerviert den M. rēctus lāteralis. Dieser Muskel abduziert den Bulbus oculi nach temporal; daher die Bezeichnung als abdūcēns (nach Voss-Herrlinger)

abductio, -onisf.: das Abziehen, das Abführen

abductor, -ōrism.: anat. Abzieher, Abführer; „Abduktor“ M. abductor Abziehmuskel, Muskel mit abziehender Wirkung; abdūcere: abführen, wegführen, abziehen

aberrāns, -antis: abirrend; P. P. A. von aberrāre: abirren; errāre: „irren“. Abgel.: erratischer Block (abgeirrter Steinblock in der Eiszeit)

aberrātiō, -ōnisf.: Abirrung, Abweichung, Aberration (im Hinblick auf Lage oder Entwicklung gesagt)

abnormālis, e: von der Norm abweichend; wohl zu abnōrmis, e: von der Regel abgehend

abnormālitās, -ātisf.: Abweichung von der Regel, Regelwidrigkeit; vielleicht zu abnormālis gebildet; belegt ist nur abnormitās, -ātis f.: die Abweichung von der Regel

absorbēns, -entis: aufsaugend; P. P. A. von: hinunterschlürfen, verschlucken, einschlürfen, aufsaugen. Abgel.: absorbieren

absorptiō, -ōnisf.: Verschlingen, Aufsaugen

abundantia, -aef.: Überfluss, Übermaß, Fülle. Abgel.: Abundanz (Überfluss)

acardiacus, a, um: embryol. ohne Herzanlage; aus ↑ a- und cardiacus, a, um: Herz-, zum Herzen gehörig; grch. kardiakos

accelerāns, -antis: beschleunigend; P. P. A. von accelerāre: beschleunigen; celer, celeris, celere: schnell. Abgel.: Akzeleration (Beschleunigung z. B. im Wachstum während der Pubertät)

accessor, -ōrism.: anat. Hinzukommender; accedere: hinzukommen

accessōrius, a, um (accessor): hinzukommend, das Hinzukommen betreffend; u. a. in N. accessōrius (XI. Hirnnerv): „Der N. accessōrius kam durch Thomas Willis 1664 zu den damals bekannten 10 Hirnnerven ,hinzu‘“ (Triepel-Herrlinger). Abgel.: frz. Accessoires

accidentālis, e: embryol. zufällig; zu accidentia, -ae f.: Zufall. Abgel.: Akzidentialien (Nebenpunkte), akzidentell (unwesentlich), Akzidenz (kleine Drucksache)

accumulātus, a, um: aufgehäuft; P. P. A. zu accumulāre: aufhäufen; vgl. cumulus, -ī m. -Haufen. Abgel.: Akkumulation, Akkumulator, Kumuluswolken

acervulus, -īm. (acervus): anat. Hirnsand; eigtl. Häufchen

acervus, īm.: Haufe, Menge. Abgel.: Koazervat (Zusammengehäuftes)

acētābulāris, e (acētābulum): anat. zur Hüftgelenkspfanne gehörend, Hüftgelenkspfannen-

acētābulum, -īn. (acētum): Hüftgelenkspfanne; eigtl. Essigschale, Schüssel

acētum, -īn.: „Essig“, Azetat (Salz der Essigsäure)

acidophilus, a, um: hist. durch saure Farbstoffe anfärbbar; aus acidus, a, um: sauer und grch. philos m.: Freund

acinōsus, a, um (acinus): anat. beerenförmig, traubenförmig, azinös; antik: weinbeerartig

acinus, -īm.: anat. Drüsenendstück, Endstück seröser Drüsen; eigtl. kleine Beere, Weinbeere

acr(o)-: anat. (in Zusammensetzungen) für: Außen-, Spitz-, Hoch-, grch. akros: oberster, höchster. Abgel.: Akren (Enden der Gliedmaßen), Akribie (äußerste Genauigkeit), Akromegalie (Größenwachstum der Akren)

acrōmiālis, e (acrōmion): Schulterhöhen-, zur Schulterhöhe gehörend, akromial

acrōmion, -īīn. anat. Schulterhöhe; grch. akrōmion n.: Schulterspitze, Schulterhöhe, zu akros: oberster, äußerster und ōmos m.: Schulter

acrosōma, -atisn.: hist. Spitzenkörper, Überzug bzw. Schicht am vorderen Teil des Spermienkopfes; aus ↑ acro- und grch. sōma, sōmatos n.: Körper

acrosōmālis, e (acrosōma): Spitzenkörper-, zum Spitzenkörper gehörend; die Schicht am vorderen Teil des Spermienkopfes betreffend

acrosōmāticus, a, um (acrosōma) ↑ acrosōmālis

acusticus, a, um: anat. das Hören betreffend, Hör-; grch. akustikos; akūein: hören

ad-: Vorsilbe mit der Grundbedeutung „zu, nach, an“

adamantinus, a, um: stählern, stahlhart; grch. adamantinos; adamas, -antos m.: Stahl

additionālis, e: zusätzlich; wohl zu additiō, -ōnis f.: das Hinzufügen Vgl. auch engl, additional zusätzlich

adductio, -onis f.: das Herbeiziehen, das Anziehen

adductor, -ōrism.: Heranführer, Heranzieher; in M. adductor: heranziehender Muskel; sonst: „Zuführer“; addūcere: heranführen, heranziehen

adductōrius, a, um (adductor): anat. 1. heranführend, dem Heranführen dienend, 2. zum Heranführer gehörend

adeno-: anat. (in Zusammensetzungen) für Drüsen-; grch. adēn, adenos m.,f.: Drüse

adenomerus, -īm.: anat. teilungsfähiger Anteil der Drüse, Adenomer; aus ↑ adeno- und grch. Meros n.: Teil

adenohypophysis, -is oder -eōsf.: anat. drüsiger Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse; aus ↑ adeno- und hypophysis, -is oder -eōs f.: Hirnanhangsdrüse, Hypophyse

adenoīdeus, a, um: anat. drüsenähnlich, adenoid; zu grch. adenoeidēs: drüsenartig, drüsenähnlich; grch. aden, adenos m.,f.: Drüse

adeps, adipism.,f.: Fett

adhaerēns, -entis: festhängend, anklebend; P. P. A. von adhaerēre: festhängen

adhaesio, -ōnis/.: auch

adhēsio, -ōnisf.. anat. Bezeichnung für das physiologische Aneinanderhaften beider Sehhügel, Adhaesio interhalamica: „inkonstante Verwachsung zwischen rechtem und linkem Thalamus“ (Feneis); antik: das Anhängen, die Anschließung; adhaerēre: festhängen, ankleben

adhērēns, -entis: ↑ adhaerēns

adhesiō ↑ adhaesio

adipōsus, a, um (adeps): anat. 1. fettreich, 2. aus Fett bestehend. Abgel.: Adipositas (Fettsucht)

aditus, -ūsm.: Zugang, Eingang; adīre: herangehen

adminiculum, -īn.: Stütze; in: Adminiculum līneae albae (dreieckiger) Verstärkungszug der Līnea alba oberhalb der Symphyse

adolfactōrius, a, um: anat. zum Riechlappen gehörig; aus ↑ ad- und olfactōrius, a, um: das Riechen betreffend, Riech-

adumbilīcālis, e (ad- + umbilīcālis): anat. am Nabel befindlich, neben dem Nabel befindlich

advehēns, -entis: zuführend; P. P. A. von advehere: herbeiführen, zuführen, herbringen

adventīcius, a, um auch

adventītius, a, um: äußerer, von außen kommend, hinzukommend; advenīre: herzukommen, hinzukommen, adventus, us m.: Ankunft

adventītia, -aef.: anat. äußere bindegewebige Hülle von Gefäßen und Hohlorganen. Adventītia ist eine Kurzform, die für Tunica adventītia steht

adventītiālis, e (adventītia): anat. zur Adventitia gehörend, die Adventitia betreffend, Adventitia-; in Cellula adventītiālis: Adventitiazelle

adventītius, a, um: auch

adventīcius, a, um: äußerer, von außen kommend, hinzukommend; advenīre: herzukommen, hinzukommen

aequātor, -ōrism., auch: ēquātor, -ōrism: Gleicher, bezeichnet anat. den größten Umfang eines kugelähnlichen Gebildes, bezogen auf die frontale Ebene

afferēns, -entis: herbeitragend, zuführend; P. P. A. von afferre: herbeitragen, herbeibringen; ferre: tragen. Abgel.: Afferenz (Begriff der Neurophysiologie, der die Richtung der Informationsübertragung beschreibt)

affixio, -ōnisf.: das Anhaften, das Anfügen, Befestigung; affīgere: anheften. Abgel.: Affix (Prä- oder Suffix, Vor- oder Nachsilbe), affizieren (reizen, krankhaft verändern)

affīxīvus, a, um: anat. die Anheftung betreffend, Anheftungs-, die Befestigung betreffend, Befestigungs-

affīxus, a, um: angeheftet; P. P. P. von affigere: anheften

aganglionicus, a, um: anat. ohne Nervenknoten, nicht mit Nervenknoten versehen, aganglionär; aus ↑ a- und ganglion, -iī n.: Nervenknoten

agger, aggerism.: Damm; in Agger nāsi: Schleimhautwulst der Nase

aggregātiō, -ōnisf.: Zusammenballung, Aggregation; eigtl. das Zusammenhäufen, Aufhäufen; in Aggregātiō erythrocytica: die Geldrollenform der roten Blutkörperchen (nach Faller). Abgel.: Aggregatzustand

aggregātus, a, um: anat. zusammengelagert, nahe beieinander liegend; eigtl. zusammengeschart; aggregāre: zusammenscharen

āla, -aef.: Flügel

ālāris, e (āla): anat. Flügel-, zum Flügel gehörend; flügelförmig; antik: Flügel-, zu den Flügeltruppen gehörig

albicāns, -antisf.: weiß (schimmernd); P. P. A. von albicāre: weiß sein, weiß machen

albūgineus, a, um (albūgo): anat. weiß, weißlich

albūgo, -inisf. (albus): das Weiße, weißer Fleck

albus, a, um: weiß. Abgel.: Album (ursprüngl. weiße Holztafel), Albino, Albumine

alimentārius, a, um: Nahrungs-, zur Nahrung gehörig; zu alimentum, -ī n., meist PI. alimenta, -ōrum n.: Nahrung, alere: ernähren

allantoicus, a, um (allantois): anat. Urharnsack-, zum Urharnsack gehörend

allantois, -idisf.: anat. Urharnsack; grch. allantoeidēs: wurstförmig, wurstähnlich; zu grch. allās, allāntos m.: Wurst. Abgel.: Allantiasis ( Wurstvergiftung, Botulismus)

allosōma, -atisn.: anat. Geschlechtschromosom; aus grch. allos: anderer und grch. sōma, -atos n.: Körper

allosōmālis, e (allosōma): anat. Geschlechtschromosomen-, die Geschlechtschromosomen betreffend

alveolāris, e (alveolus): anat. 1. zum Lungenbläschen gehörig, Lungenbläschen-, 2. zum Zahnfach gehörig, Zahnfach-

alveolus, -īm. (Dem. von alveus): anat. 1. Lungenbläschen, 2. Zahnfach; sonst: kleine Mulde, Wanne, Vertiefung; in Alveoli dentālēs: Zahnfächer, Alveoli pulmōnis: Lungenbläschen

alveus, -īm.: längliche Vertiefung, Wanne, Mulde

ambiēns, -entis: herumgehend, umgebend; P. P. A. zu ambīre: herumgehen, herumlaufen, etwas umgeben

ambiguus, a, um: sich nach zwei Seiten hin neigend; unsicher, zweifelhaft; in Nucleus ambiguus. Abgel.: ambivalent

ameloblasticus, a, um (ameloblastus): die Schmelzbildung betreffend, Schmelzbildungs-

ameloblastus, -i m.: hist. den Zahnschmelz bildende Zelle, (Zahn)-schmelzbildner, Ameloblast; vermutlich aus enamelum, -ī n.: Schmelz und grch. blastos m.: l. Keim, Trieb, Schößling, 2. das Sprossen

amiculum, -īn.: Mantel, Überwurf; amicīre: überwerfen, umhüllen

amitōsis, -is oder -eōsf.: direkte Kernteilung, ohne „Fadenbildung“ einhergehende Kernteilung; aus ↑ a- und grch. mitos m.: Faden

amnioblastus, -īm.: Schafhautbildungszelle, Amnionbildungszelle; aus grch. amnion n.: Schafhaut, Häutchen um die Leibesfrucht und ↑ -blastus

amniogenicus, a, um (amnio- + -genicus): Schafhautbildungs-, die Bildung der Schafhaut betreffend, amniogen

amnion, -iīn.: embryol. Schafhaut, (Frucht) wasserhaut, innere Eihaut, die das Fruchtwasser umgibt und dem Keimling am nächsten ist; grch. amnion n.: Schafhaut, Häutchen um die Leibesfrucht

amnioticus, a, um (amnion): Schafhaut-, Eihaut-, die Schafhaut betreffend, amniotisch

amorphus, a, um: gestaltlos, formlos, „amorph“; grch. amorphos: 1. ungestaltet, missgestaltet, hässlich, 2. gestaltlos, formlos, „amorph“, grch. morphē f.: Gestalt

amphiarthrōsis, -is oder -eōsf.: anat. Wackelgelenk, mit straffen Bändern versehenes Gelenk von geringer Beweglichkeit, Amphiarthrose; aus grch. amphi: rings, umher, auf beiden Seiten und grch. arthrōsis f.: Gelenk, Vergliederung

amphora, -aef.: Gefäß, Krug, „Amphore“; von grch. amphoreus m.: Gefäß mit zwei Henkeln

ampulla, aef.: (Dem. von amphora): „Ampulle“ , anat. Bezeichnung für eine kolbenförmige Verdickung, Erweiterung oder Ausbuchtung eines Hohlorgans; eigtl. kolbenförmiges Gefäß, kleine Flasche. Abgel.: „Ampel“ , „Pulle“

ampullāris, e (ampulla): anat. flaschenförmig, kolbenförmig; zur Ampulle gehörig

amputātiō, -ōnisf.: das Abschneiden; amputāre: abschneiden, wegschneiden

amyelinātus, a, um: anat. marklos; zu ↑ a- und myelīnum, -ī n.: Myelin (dies, von grch. myelos m.: Mark; in Neurofibra amyelināta: marklose Nervenfaser

amygdala, -aef.: Mandel; grch. amygdalē f. Abgel.: Amygdalin (blausäurehaltiger Geschmackstoff in bitteren Mandeln)

amygdaloīdes, Gen. -is: anat. mandelähnlich; grch. amygdaloeidēs; amygdalē f.: Mandel

amygdaloīdeus, a, um (amygdaloīdes): anat. 1. mandelähnlich, 2. zu etwas Mandelähnlichem gehörend; in Corpus amygdaloīdeum

ānālis, e (ānus): anat. zum After gehörig, After

anaphasis, -is oder -eōsf.: eine Phase der Kernteilung. Es erfolgt die Trennung der Chromosomen in die Tochterchromosomen; diese wandern zu den Polen der Spindelfigur und es kommt zur Bildung der Doppelsterne; neugebildet aus grch. ana: nach oben hin, über… hin und phasis f.: Erscheinung; Anaphase, phainesthai: sich zeigen, erscheinen.

anastomōsis, -is oder -eōsf.: anat. Verbindung von Blutgefäßen (bzw. Lymphgefäßen oder Nerven) untereinander; im Latein der Antike in der Bedeutung „Öffnung“ belegt; grch. anastomōsis f.: Eröffnung, Mündung; „Anastomose“, grch. anastomoein: mit einer Mündung versehen, öffnen

anastomōticus, a, um (anastomōsis): anat. zur Anastomose gehörend, anastomosierend, verbindend; im antiken Latein: Öffnung verschaffend; grch. anastomōtikos: dem Öffnen dienend, öffnend

anatomia, -aef.: „Anatomie“ ; grch. anatomē f.: das Aufschneiden oder Zergliedern eines Körpers; anatemnein: zerschneiden; neben anatomia im Lateinischen auch die Form

anatomē, -ēsf.

anatomicus, a, um: das Zergliedern betreffend, die Lehre vom Körperbau betreffend; grch. anatomikos; anatomē f.: das Aufschneiden oder Zergliedern eines Körpers, Anatomie; in Collum anatomicum humeri: anatomischer Hals des Oberarmknochens

ancōnaeus, a, um: anat. zum Ellenbogen gehörig, Ellenbogen-; zu grch. ankōn, ankōnos m.: Ellenbogen. Abgel: Ancona (italienische Stadt, die an der Küste den Grundriss eines Ellenbogens hat)

ancōnēus, a, um (ancōnaeus) ancōnaeus

ancora, -aef.: „Anker“ ; vgl. grch. ankyra f.

ancorālis, e (ancora): Anker-, zum Anker gehörend

aneuploideus, a, um: embryol. nicht mit dem normalen Chromosomensatz versehen; ↑ an- und euploideus, a, um: Chromosomensatz aufweisend

angio-: anat. (in Zusammensetzungen) für Gefäß-, Blutgefäß-; grch. angeion n.: Gefäß. Abgel.: Angiografie, Angiologie, Angiom

angioarchitectonicē, -ēsf.: anat. Aufbau und räumliche Verteilung der Blutgefäße in der Großhirnrinde Angioarchitektonik; aus ↑ angio- und architectonicē, -ēs f: Baukunst, Architektur; grch. architektonikē f., zu ergänzen ist technē f. oder epistēmē f.

angioblasticus, a, um: anat. zur Gefäßbildung gehörig, die Gefäßbildung betreffend, Gefäßbildungs-, angioblastisch; aus ↑ angio- und grch. blastikos: keimend, das Keimen befördernd; vgl. angioblastus

angioblastus, -īm.: (angio- + blastus): jugendliche Zelle, die die Fähigkeit zur Bildung von Kapillaren besitzt (nach WdM), Angioblast

angulāris, e (angulus): winkelig, eckig, „angular“

angulus, -īm.: Winkel, Ecke. Abgel.: Triangel, Triangulation (Landmessung mit der Hilfe von Dreiecken)

angustia, -aef. (angustus): Enge; anat. in 1. (nicht offiziell) zur Bezeichnung der Speisenröhrenengen: Angustia cricoīdea: Ringknorpelenge, Angustia aortica: Aortenenge und Angustia diaphragmatica: Zwerchfellenge, 2. (nicht offiziell) Angustia pelvis: Beckenenge

angustus, a, um: eng. Verwandt: Angst

ano-: anat. (in Zusammensetzungen) für Anus: After

ānococcygēus, a, um (ano- + coccygēus): anat. zum After und zum Steißbein gehörend; vom After zum Steißbein verlaufend

ānococcygicus, a, um (ano- + cocoygicus) ↑ ānococcygēus

ānogenitālis, e (āno- + genitālis): anat. den After und die Geschlechtsorgane betreffend, zum After und zu den Geschlechtsorganen gehörend

anōnymus, a, um: namenlos, unbenannt; grch. anōnymos; grch. onoma, -atos n.: Name; in A. anōnyma und Vv. anōnymae

ānsa, -aef.: anat. Schlinge, Schleife; antik: 1. Griff, Henkel, Handhabe 2. Anhalt, Anhaltspunkt

ānsātus, a, um (ānsa): anat. mit einer Schlinge versehen, antik: mit einem Griff oder Henkel versehen

ānser, ānserism.: Gans

ānserlnus, a, um (ānser): Gänse-, zu den Gänsen gehörig, gänsefußförmig

ante-: Vorsilbe mit der Grundbedeutung „vor, Vorder-“

antebrachiālis, e (antebrachium): anat. den Unterarm betreffend, Unterarm-

antebrachium, -iīn. (ante- + brachium): anat. Vorderarm, Unterarm; auch antibrachium, -iī n. (BNA)

anterior, ius: vorderer, vorn gelegen

antero-: anat. (in Zusammensetzungen) vorn befindlich; entspricht dem Adjektiv anterior

anterolaterālis, e (antero- + laterālis): anat. vorn-seitlich gelegen; Vorderseiten-

anteromediālis, e (antero- + mediālis): anat. vorn und nach der Mitte zu gelegen, vorn und in der Mitte befindlich, vorn- mitten-

anterosuperior (antero- + superior): anat. vorn und oben gelegen, vorn-oben-

anthelix, -icisf.: Gegenwindung, anat. innere, d. h. näher dem Meātus acusticus externus zu gelegene Windung der Ohrmuschel, parallel zur Helix verlaufend; grch. anthelix, -ikos f: „innere Ohrleiste“ (Jacobitz-Seiler)

ant(i)-: Vorsilbe mit der Grundbedeutung gegen (über); grch. anti-

antimesomētriālis, e (anti- + mesomētrium): anat. gegenüber dem Gebärmuttergekröse befindlich; mesometriälis neugebildet zu mesomētrium, -iī n.: Gebärmuttergekröse, zur Gebärmutter ziehende Bauchfellduplikatur

antitragicus, a, um (antitragus): anat. zum Antitragus gehörend, zum Gegenbock gehörend

antitragohelicīnus, a, um (antitragus + helicīnus): anat. zum Antitragus und zur Helix gehörend; in Fissūra antitragohelicīna

antitragus, -īm.: anat. „Gegenbock, Gegenecke“ (de Terra), ein Ohrmuschelhöcker, der dem Tragus gegenüber liegt; grch. antitragos m.

antrum, -īn.: Höhle, Höhlung, grch. antron n.

ānulāris, e (ānulus): Ring-, zum Ring gehörig

ānulātus, a, um (ānulus): mit einem Ring versehen, beringt

ānuli-, anulo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Anulus: Ring

ānulifōrmis, e (anuli- + fōrma): anat. ringförmig

anulo- ↑ anulī-

ānulospīrālis, e (anulo- + spīrālis): anat. ringförmig gewunden

ānulus, -īm. (Dem. von ānus): Ring

ānus, -ī,m.: anat. After, urspr. Ring

aorta, -aef.: anat. Hauptschlagader; grch. aortē f.

aortico-: anat. (in Zusammensetzungen) für Aorta: Hauptschlagader

aorticopulmōnālis, e (aortico- + pulmōnālis): zur Hauptschlagader und zur Lunge gehörig, die Hauptschlagader und die Lunge betreffend, aortikopulmonal

aorticorēnālis, e (aortico + rēnālis): zur Hauptschlagader und zur Niere gehörend, die Hauptschlagader und die Niere betreffend, aortikorenal

aorticus, a, um (aorta): anat. Hauptschlagader-, zur Hauptschlagader gehörig

apertūra, aef.: anat. Öffnung; sonst auch: das Öffnen; aperīre: öffnen. Abgel.: Apertur (Öffnungsverhältnis der Blende eines Objektivs)

apertus, a, um: offen, aperīre: öffnen

apex, apicism.: Spitze; anat. insbesondere i. S. v. 1. Knochenspitze, spitz auslaufendes Ende eines Knochens, 2. (spitzes) Ende eines Organs. Abgel.: Apex (1. Zielpunkt der Bewegung eines Gestirns, 2. Zeichen für die Länge eines Vokals, Zeichen für die Betonung einer Silbe)

apicālis, e (apex): anat. Spitzen-, zur Spitze gehörend

apico-: anat. (in Zusammensetzungen) für Spitzen-; apex, apicis, m.: Spitze

apicoposterior (apico- + posterior): anat. die Spitze und den hinteren Abschnitt betreffend, den hinteren (dorsalen) Anteil der Spitze betreffend

apolāris, e (polus): keinen Pol besitzend, ohne Pol; aus ↑ a- und grch. polos m., latinis. polus, -ī m.: Drehpunkt, Pol, „polar-“

apocrīnus, a, um: anat. die Absonderung betreffend, ; „apokrin“ ; zu grch. apokrinein: absondern; grch. apokrisis f.: Absonderung

aponeurōsis, -is oder -eōs, f.: anat. flächenhafte Sehne, Sehnenhaut, „flach ausgebreitete Sehne“ (Wolff). „Aponeurose“ ; grch. aponeurōsis f.: Stelle, an der der Muskel in eine Sehne übergeht; aponeuroesthai: sehnig werden; grch. neuron n.: Sehne. Nerv

aponeurōticus, a, um (aponeurōsis): anat. einer flächenhaften Sehne ähnlich; zu einer flächenhaften Sehne gehörig; aponeurotisch;

apophysis, -is oder -eōs,f.: anat. (nach Voss-Herrlinger) durch Muskelzug bedingte Aus- oder Anwüchse des Knochens (Prōcessus, Spīna, Crista, Tūber, Tūberculum, Tūberōsitās); als Ansatzstelle für Muskeln dienender Knochenfortsatz, Apophyse; grch. apophysis, -is oder -eōs. f.: Auswuchs, Nebenschoß; auch: Knochenfortsatz. an dem eine Sehne ansetzt

apparātus, -ūsm.: anat. Vorrichtung; antik: 1. Herstellung, Beschaffung, 2. Zurüstungen, Rüstzeug, Gerätschaften, 3. reiche Ausstattung, Pracht, Gepränge

appendicula, -aef. (Dem. von appendix): kleines Anhängsel

appendiculāris, e (appendicula): anat. (Wurm)fortsatz-, zum Wurmfortsatz gehörend

appendix, -icisf.: Anhängsel; u. a. in Appendix vermifōrmis: Wurmfortsatz; appendēre: daran hängen. Abgel.: Appendizitis, Appendektomie

approximālis, e: anat. das Herankommen betreffend, Näherungs-; approximāre herankommen, sich nähern

aqua, -aef.: Wasser. Abgel.: Aquarium, Aquarell, Aquavit („Wasser des Lebens)

aquaeductus, -ūsm. (aqua + ductus): anat. mit Flüssigkeit gefüllter Kanal; antik: Wasserleitung

aqueus, a, um (aqua): anat. wäßrig, wasserähnlich; in Humor aqueus: Kammerwasser; antik: aus Wasser bestehend

aqueductus, -ūsm. ↑ aquaeductus

aquōsus, a, um (aqua): anat. wäßrig, wasserähnlich; antik: voll Wasser, wasserreich

arachnoīdālis, e (arachnoīdes): anat. Spinnwebenhaut-, zur Spinnwebenhaut (Arachnoīdea) gehörend

arachnoīdea, -aef.: anat. Spinnwebenhaut; Substantiv. Fem. Sg. vom Adj. arachnoīdeus. Zu ergänzen ist Membrana oder Tunica

arachnoīdeālis, e ↑ arachnoīdālis

arachnoīdes, -is: anat. spinngewebsähnlich; grch. arachnoeidēs; arachnē f.: 1. Spinne, 2. Spinngewebe. Abgel.: Arachnoiden (Spinnentiere), Arachnologie (Spinnenkunde)

arachnoīdes, -isf.: anat. (veraltet) Spinnwebenhaut; Substantiv. Fem. Sg. vom Adj. arachnoīdes. Zu ergänzen ist wohl Membrāna oder Tunica

arachnoīdeus, a, um↑arachnoīdālis

arbor, arborisf.: Baum; u. a. in Arbor vitae (cerebelli): Lebensbaum, Name für die Zeichnung des Kleinhirns auf dem Medianschnitt. Abgel.: Arboretum (Baumgarten)

archenteron, -īn.: embryol. Urdarm; aus grch. archē f.: Anfang und enteron n.: Darm. Abgel.: Arzt

arcuālis, e (arcus): anat. Bogen-, den Bogen betreffend

arcuātus, a, um (arcus): 1. bogenförmig gekrümmt, 2. mit einem Bogen versehen

arcus, -ūsm.: Bogen. Abgel.: Arkaden (Bogengang), Arcus (Kreisbogen eines Winkels)

ārea, aef.: Fläche, Platz. Abgel.: Areal, Hektar

arēna, -aef.: Sand, „Arena“ : urspr. mit Sand bestreuter Kampfplatz

arēnāceus, a, um (arena): sandig, sandartig

āreola, -aef. (Dem. von ārea): kleiner Hof, kleiner Platz, mlat. Beet; in Areola mammae: Warzenhof

āreolāris, e (āreola): anat. Warzenhof, zum Warzenhof (= Areola mammae) gehörend

argentaffinocytus, -īm.: hist. mit Silberpräparaten anfärbbare und darstellbare Zelle; argentum, -ī n.: Silber. Abgel.: Argentinien („Silberland“), affinis, e: benachbart, verwandt und ↑ -cytus

argyrophilocytus, -ī m.: anat. mit Silberpräparaten anfärbbare und darstellbare Zelle; grch. argyros m.: Silber, philos m. Freund und ↑ -cytus

arrector, ōrism.: anat. Aufrichter; arrigere: aufrichten; in Mm. arrectōrēs pilōrum

arteficiālis, e: embryol. künstlich; antik nur artificiālis, e: kunstmäßig, kunstgerecht; artificium, -iī n.: Kunst, Handwerk, Gewerbe, ars, artis f.: Kunst, Wissenschaft; Handwerk; facere: tun, machen

artēria, -aef.: anat. Schlagader, Arterie; auch Luftröhre in der Verbindung Artēria aspera: „rauhe Arterie“; grch. artēria f., Hauptbedeutungen: 1. Luftröhre (auch grch. tracheia artēria f.: „rauhe Arterie“, ↑ trachēa), 2. Schlagader (auch grch. leia artēria f.: „glatte Arterie“. Man ging im Altertum davon aus, dass die Schlagader mit Luft gefüllt war.

artēriālis, e (artēria): Schlagader-, zur Schlagader gehörig, zur Arterie gehörig, Arterien-

artērio-: anat. (in Zusammensetzungen) für Artēria, Schlagader, Arterie

artēriola, -aef. (Dem. von artēria): anat. kleine Schlagader, kleine Arterie

artēriolāris, e (artēriola): kleine Schlagadern betreffend, Arteriolen-

artēriōsus, a, um (arteria): anat. 1. reich an Schlagadern, reich an Arterien, arterienreich, 2. zur Schlagader gehörig, zur Arterie gehörig, Schlagader-, Arterien-

artēriovēnōsus, a, um (arterio- + vēnōsus): anat. zur Schlagader und zur Vene gehörig, Schlagader und Vene verbindend, arteriovenös; in Anastomōsis artēriovenōsa

arthrologia, -aef.: Gelenklehre, Arthrologie; aus grch. arthron n: Gelenk und grch. logos m: Wort, Rede, Lehre

articulāris, e (articulus): Gelenk-, zum Gelenk gehörend, artikular

articulātiō, -ōnisf.: anat. Gelenk; sonst 1. Knotenkrankheit (an Weinstöcken), 2. gegliederter Vortrag; articulāre: gliedern

articulus, -īm.: (Dem. von artus): (kleines) Gelenk

artus, -ūsm.: Gefüge, Gelenk

ary-: anat. (in Zusammensetzungen) für die Cartilāginēs arytaenoideae: Gießbeckenknorpel

aryepiglōtticus, a, um (ary- + epiglōtticus): anat. vom Gießbeckenknorpel zum Kehldeckel verlaufend, zum Gießbeckenknorpel und zum Kehldeckel gehörend, aryepiglottisch

arytaenoīdēs, -is: anat. gießbeckenähnlich, einem Schöpfgefäß ähnlich; grch. arytainoeidēs; arytaina f.: Gießbecken, Schöpfgefäß, Schöpfkelle

arytaenoīdeus, a, um (arytaenoīdēs): anat. 1. gießbeckenähnlich, 2. zu etwas Gießbeckenähnlichem gehörend; in Cartilāgo arytaenoīdea (BNA): Gießbeckenknorpel

arytenoīdeus, a, um ↑ arytaenoīdeus

ascendēns, -entis: aufsteigend; P. P. A. von ascendere: aufsteigen

asexuālis, e: embryol. ungeschlechtlich; aus ↑ a- und sexuālis, e: zum Geschlecht gehörig, Geschlechts-; sexus, -ūs m.: Geschlecht

asper, era, erum: rauh; in Līnea aspera femoris

associātiō, -ōnisf.: anat. Verbindung; nlat, zu associāre: verbinden, vereinigen; vgl. engl./frz. association: Vereinigung, Verbindung, Verband, Verein, ital.: associazione f.: Verein, Gemeinschaft, span.: asociación f.

astēr, asterism.: Stern, grch. aster, -eros m.: Stern, Gestirn. Abgel.: Astronomie, Astrologie

astro-: anat. (in Zusammensetzungen) für: Stern-; grch. astron n.: Stern, Gestirn; vgl. astēr

astrocytus, -īm. (astro- + cytus): hist. sternförmige Gliazelle

asymmetricus, a, um: ungleichmäßig, nicht ebenmäßig, unsymmetrisch; neugebildet zu grch. asymmetros: ohne Ebenmaß, ohne Proportion; grch. asymmetria f.: Mangel an Proportion

atelīōticus, a, um: embryol. nicht gänzlich entwickelt, unentwickelt, unreif; aus ↑ a- und grch. teleiōtikos: vollendend, beendigend; teleiōsis f.: das Vollenden, die Reife

atlanticus, a, um (atlas): anat. zum Atlas gehörend, Atlas-, den ersten Halswirbel betreffend. – Im antiken Latein gab es das Adjektiv atlanticus, a, um: zum Atlasgebirge gehörend

atlanto-: anat. (in Zusammensetzungen) für Atlas: erster Halswirbel

atlantoaxiālis, e (atlanto + axiālis): anat. zum ersten und zum zweiten Halswirbel gehörend, den ersten und den zweiten Halswirbel betreffend

atlantodentālis, e (atlanto + dentālis): anat. zum ersten Halswirbel und zum Dens axis gehörend, den ersten Halswirbel und den Dēns axis betreffend

atlantoepistrophicus, a, um: anat. zum ersten und zum zweiten Halswirbel gehörend, den ersten und den zweiten Halswirbel betreffend; aus atlanto- und „epistrophicus, a, um“ zu epistropheus, -eī oder -ēos, m. (BNA, JNA): zweiter Halswirbel

atlantooccipitālis, e (atlanto- + occipitālis): anat. vom ersten Halswirbel zum Hinterhaupt verlaufend; in Membrana atlantooccipitālis

atlās, atlantism.: anat. der erste Halswirbel; grch. atlas, -antos m.: der Tragende, Träger. Personifiziert Atlas, grch. Sagenfigur, ein Titan, der das Himmelsgewölbe trug; aus Alpha protheticum (bzw. euphonicum) und grch. tlas, Partizip von tlēnai: „tragen“. Abgel.: Atlas (großes Gebirge in Nordafrika), Atlantischer Ozean

atrēticus, a, um: anat. nicht durchbohrt, ohne Öffnung, atretisch; zu grch. atrētos: undurchbohrt. -Abgel.: Atresie (angeborenes Fehlen einer Körperöffnung)

ātrio-: anat. (in Zusammensetzungen) für Atrium (cordis): (Herz)vorhof

ātrioventriculāris, e (atrio- + ventriculāris): anat. zum Vorhof und zur Kammer des Herzens gehörend, atrioventrikulär

ātrium, -iīn.: Vorhof, Vorraum; in Atrium cordis: Herzvorhof. Atrium dextrum: rechter Vorhof, Atrium sinistrum: linker Vorhof. Abgel.: Atrium (größter Saal des Hauses)

audītīvus, a, um: anat. dem Hören dienend, das Hören betreffend; das Hörorgan betreffend; audīre: hören

audītōrius, a, um: anat. das Hören betreffend, Hör-; antik auch: das Zuhören betreffend; zu audītor, -ōris m.: Hörer, Zuhörer; audīre: hören. Abgel.: Audienz

audītus, -ūsm.: Hören, Gehör(sinn); audīre: hören; in Organon audītus (BNA): Hörorgan

augmentālis, e: anat. Zuwachs-, Vermehrungs-, den Zuwachs oder die Vermehrung betreffend; augmentum, -ī n.: Vermehrung, Wachstum, Zunahme. Abgel.: Augment (Zusatz)

aurālis, e (auris): anat. Ohr-, das Ohr betreffend

auricula, -aef. (Dem. von auris): anat. 1. Ohrmuschel, 2. Auricula atriī: Herzohr; sonst kleines Ohr, äußeres Ohr

auriculāris, e (auricula): anat. 1. zur Ohrmuschel gehörig, 2. ohr-(muschel)förmig; eigtl. zu den Ohren gehörig

auriculo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Ohrmuschel-; auricula, -ae f.: Ohrmuschel

auriculotemporālis, e (auriculo- + temporālis): anat. die Ohrmuschel und die Schläfe betreffend, Ohrmuschel- Schläfen-

auris, -isf.: Ohr. Abgel.: Auskultation (Abhören), Aurikel („Öhrchen“, Primelart)

autonomicus, a, um: unabhängig, eigengesetzlich; zu grch. autonomos: nach eigenen Gesetzen lebend, unabhängig; autos: selbst und nomos m.: Gesetz

autophagicus, a, um: anat. selbstverzehrend, selbstverdauend; von grch. autophagos: selbstverzehrend

autosōma, -atisn.: anat. in beiden Geschlechtern übereinstimmendes Chromosom (nach Faller), an der Geschlechtsbestimmung nicht beteiligtes Chromosom (Medizin-Duden), homologes Chromosom, Autosom; aus grch. autos: selbst und sōma, -atos n.: Körper

autosōmālis, e (autosōma): zu einem in beiden Geschlechtern übereinstimmendem Chromosom gehörend, zum Autosom gehörend, das Autosom betreffend

avis, -isf.: Vogel; in Calcar avis: Vogelsporn. Abgel.: Aviatik (Flugtechnik)

axiālis, e (axis): anat. 1. Achsen-, zur Achse gehörend, die Achse betreffend, 2. den zweiten Halswirbel betreffend, zum zweiten Halswirbel gehörend

axilla, -aef. (Dem. von āla): Achsenhöhle

axillaris, e (axilla): anat. Achselhöhlen-, zur Achselhöhle gehörend, die Achselhöhle betreffend, „axillar“

axis, -ism.: anat. 1. der zweite Halswirbel, 2. Achse; sonst nur „Achse“ ; vgl. grch. axōn, -onos m.

axo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Axon: Achsenzylinder (des markhaltigen peripheren Nerven)

axoaxōnālis, e (axo- + axōnālis) hist. „zwischen zwei Achsenzylindern liegend“ (Faller) von Achsenzylinder zu Achsenzylinder verlaufend, zwei Achsenzylinder betreffend

axodendriticus, a, um (axo- + dendriticus): hist. „zwischen einem Achsenzylinder und einem Dendriten liegend“ (Faller), einen Achsenzylinder und einen Dendriten betreffend, Achsenzylinder-Dendrit-

axolemma, -atisn.: hist. Umhüllung, Grenzschicht des Achsenzylinders: aus ↑ axo- und grch. lemma, -atos n.: Rinde, Schale, Haut

axōn, axōnism.: hist. Achsenzylinder des markhaltigen peripheren Nerven; grch. axōn: Achse

axōnālis, e (axōn): Achsenzylinder-, den Achsenzylinder betreffend, zum Achsenzylinder gehörend

axonēma, -atisn.: hist. Achsenfaden: aus ↑ axo- und grch. nēma, -atos n.: Faden

axoplasma, -atisn.: hist. das Plasma des Achsenzylinders, „die Plasmasubstanz des Achsenzylinders“, (Ahrens); aus axo- und plasma, -atis n.: hist. Zellgrundsubstanz (antik: Gebilde, Geschöpf), von grch. plasma, -atos n.: das Gebildete, Geformte

axosōmaticus, a, um: hist. „zwischen einem Achsenzylinder und einem Zellkörper liegend“ , einen Achsenzylinder und einen Zellkörper betreffend. Achsenzylinder-Zellkörper-

axovasculāris, e (axo- + vasculāris): zwischen einem Achsenzylinder und einem Gefäß liegend (Faller), einen Achsenzylinder und ein Gefäß betreffend. Achsenzylinder-Gefäß-

azurophilicus, a, um: hist. „den Azurfarbstoff liebend“ , durch Azurfarbstoff anfärbbar, azurophil; von frz. l‘azur m.: Himmelsbläue, Meeresbläue, Lapislazuli (das Wort ist persischen Ursprungs und über das Arabische ins Französische eingedrungen) und grch. philikos: freundschaftlich, freundlich

azygos, on: anat. nicht gepaart, nicht verbunden (d. h. mit einer Arterie); grch. azygos: nicht zusammengejocht, unverbunden: die Bezeichnung phlebs azygos findet sich schon bei Galen. Die betreffende Vene ist nicht mit einer Arterie „gepaart“ , d. h. verläuft nicht mit einer Arterie zusammen

3 C

Peter Schulze, Christian Donalies

caecālis, e (caecum): anat. Blinddarm-, zum Blinddarm gehörend

caecum, -īn. (caecus): anat. 1. Blinddarm (zu ergänzen ist intestinum) 2. blind endender Hohlraum, in Caecum cūpulāre und Caecum vestibulāre; caecum ist substantiviertes Neutr. vom Adj. caecus

caecus, a, um: blind

caeruleus, a, um: blau, bläulich; in Locus caeruleus

calamus, -īm.: (Schreib)rohr, (Schreib)-feder, in Calamus scriptōrius (JNA): Schreibfeder, unterster Abschnitt der Rautengrube; grch. kalamos m.: Abgel.: Kalmus, Schalmei, nicht verwandt: Kalamität

calcāneāris, e (calcāneus): anat. zum Fersenbein gehörend, das Fersenbein betreffend, Fersenbein-

calcāneo-: anat. (in Zusammensetzungen) für Fersenbein-

calcāneocuboīdeus, a, um (calcāneo- + cuboīdeus): anat. das Fersenbein und das Würfelbein betreffend, zum Fersenbein und zum Würfelbein gehörend

calcāneofibulāris, e (calcaneo- + fibulāris): anat. das Fersenbein und das Wadenbein betreffend, zum Fersenbein und zum Wadenbein gehörend

calcāneonāviculāris, e