24,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

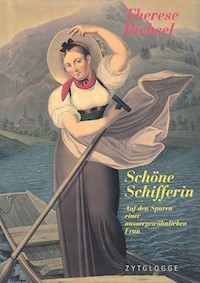

Ein historischer Roman über die Gründerin des Berner Inselspitals, Anna Seiler, genannt Seilerin. Bern im 14. Jahrhundert: Kaum der Kindheit entwachsen, wird die Halbwaise Anna von ihrem Vater Peter ab Berg mit dem Kaufmann Heinrich Seiler verheiratet. Im Haus ihres Mannes fühlt sie sich fremd, ebenso in ihrer Rolle als Ehefrau. Ihr Mann stirbt vor der Zeit, sie muss sich als reiche, junge Witwe in der aufstrebenden Stadt behaupten. An Heiratsangeboten mangelt es nicht, in die Geschäftswelt findet sie hinein. Die Besuche mit Heinrich im Niederen Spital, als dessen Vogt er einige Jahre gewaltet hat, haben ihr jedoch eine ganz andere Welt gezeigt: die der Armen, Kranken und Elenden. Soll sie ein Leben als einfache Begine oder Nonne führen? Oder geht sie, obschon sie als Frau auf viel Widerstand treffen wird, ihren eigenen Weg und setzt sich für die Notleidenden ein? Als Bern von der Pest heimgesucht wird, trifft sie einen Entscheid.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Vorsatz

Impressum

Titel

Widmung

Vorwort

Liste der wichtigen Personen

Prolog

Jugend

Ehefrau

Witwe

Testament Anna Seilerin, 18. November 1354

Stiftungsurkunde Seilerin-Spital, 29. November 1354

Literatur / Quellen

Dank

Über die Autorin

Backcover

Therese Bichsel

Anna Seilerin

Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 – 2020 unterstützt.

© 2020 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlCovergestaltung: BlesseD´SignsVorsatz: Stadtplan Bern, dritte Stadterweiterung, Äußere Neuenstadt ab 1344, bearb. von Therese Bichsel auf Grundlage folgender Quelle: Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittelalter. Archäologische und historische Studien zum Wachstum der drei Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im Breisgau. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 30. Basel 2003.eBook-Produktion: 3w+p, Rimpar

ISBN ePub 978-3-7296-2322-4ISBN mobi 978-3-7296-2323-1

www.zytglogge.ch

Therese Bichsel

Anna Seilerin

Stifterin des Inselspitals

Roman

Für mutige Frauen gestern und heute

«Ohne die Frau könnte der Mann nicht Mann heißen, ohne Mann könnte die Frau nicht Frau genannt werden.» Hildegard von Bingen, 1098–1179, deutsche Mystikerin, Äbtissin und Naturwissenschaftlerin, katholische Heilige«nüt gewissers ist, denne der tode, und aber nüt ungewisser, denne die stunde des todes»

Vorwort

Anna Seiler – man kennt sie in Bern. Da ist der Brunnen unterhalb des Käfigturms. Die Brunnenfigur trägt ihren Namen, obwohl sie vom Bildhauer Hans Gieng erst Mitte des 16. Jahrhunderts geschaffen wurde und eher die Tugend der Mäßigung verkörpert. Und da ist das Anna-Seiler-Haus, Teil des großen Inselspitals in Bern. Im Jubiläumsjahr 1954 (600 Jahre Inselspital) gab man einem der Spitalgebäude ihren Namen.

Als ich im Anna-Seiler-Haus einen Patienten besuchte, traf ich zum ersten Mal auf diesen Namen. Nie hätte ich gedacht, dass die Gründung des Inselspitals so weit zurückliegt, dass eine Frau dieses wichtige Spital im Spätmittelalter stiftete. Anna ab Berg muss ein besonderes Mädchen gewesen sein. Durch ihre Heirat wurde sie zu Anna Seiler bzw. im damaligen Sprachgebrauch zu Anna Seilerin. Als Witwe, wohl um die vierzig, gründete sie ihr «Seilerin-Spital» – so ist es in den Quellen benannt.

Man kennt ein paar Fakten: Anna Seilerin war die Tochter des Kaufmanns Peter ab Berg. Ihr Mann war der Kaufmann und Spitalvogt Heinrich Seiler; Anna überlebte ihn um viele Jahre. In Dokumenten hinterließ sie Spuren: 1348 stiftete sie eine Kapelle im Barfüßerkloster. 1354 verfasste sie ihr Testament und bedachte eine Vielzahl von Leuten und Institutionen mit Geld und Gütern. Das Seilerin-Spital für 13 bettlägerige und bedürftige Personen, ihr Lebenswerk und Vermächtnis, sicherte sie 1354 in einer ausführlichen Urkunde ab. Mit Erfolg: Das Seilerin-Spital wurde nach der Reformation ins ehemalige Inselkloster verlegt und wuchs über die Jahrhunderte zum heutigen Inselspital heran.

Wer war Anna Seilerin? Ich stieß auf die erwähnten Fakten und Dokumente – mehr weiß man nicht. Die Recherchen ließen ein facettenreiches Jahrhundert vor mir aufleben, das ich bereits von meinem Buch ‹Die Walserin› kannte. Die verheerende Pest von 1348/49, eine weltweite Pandemie, prägte die Zeit. Anna Seilerin öffnete ihr Haus uneigennützig als Spital, um die Not der Armen zu lindern.

Dem Leben dieser außergewöhnlichen Frau, wie es gewesen sein könnte, spüre ich im vorliegenden Buch nach – eine Annäherung durch eine Frau von heute.

Therese Bichsel

Liste der wichtigen Personen

Agnes von Seedorf*, Meisterin obere Beginengemeinschaft

Anna Seilerin*, Stifterin Anna-Seilerin-Spital

Anna von Kiental*, Base/Cousine von Anna Seilerin

Burkhard von Bennenwil*, 1336 Mitkäufer Herrschaft Spiez

Conrad*, Mönch bei den Barfüssern/Franziskanern

Diebold Baselwind*, Leutpriester von Bern, Deutschordensbruder

Elli Dorfman*, Krankenschwester/Begine

Elsa Reber*, Krankenschwester/Begine

Greda*, Magd von Anna Seilerin

Grit, Magd von Anna Seilerin

Heinrich Seiler*, Kaufmann, Kleinrat, Spitalvogt, Ehemann von Anna Seilerin

Heinrich von Strättligen* (V), Verkäufer Herrschaft Spiez

Hemma ab Berg, Tante von Anna Seilerin

Ienni*, Knecht von Anna Seilerin

Ita, Magd von Anna Seilerin

Johann von Bubenberg* (II), Schultheiss von Bern, 1338 Käufer Herrschaft Spiez

Johanna von Kiental, Tante von Anna Seilerin

Johannes von Kien*, Sohn von Philipp von Kien

Johannes von Strättligen* (IV), Verkäufer Herrschaft Spiez

Laurenz Münzer*, 1336 Mitkäufer Herrschaft Spiez

Mia*, Krankenschwester/Begine

Niklaus von Muhleren*, Kleinrat, Vogt von Anna Seilerin

Peter ab Berg*, Kaufmann, Kleinrat, Vater von Anna Seilerin

Philipp von Kien*, Schultheiss von Bern

Stina, Magd von Anna Seilerin

Ulrich Bröwo*, Deutschordensbruder

Ulrich von Bubenberg* (II), Sohn von Johann von Bubenberg (II)

Verena ab Berg, Mutter von Anna Seilerin

Werner Cauwersi*, Geldhändler

Werner Münzer* (IV), 1336 Mitkäufer Herrschaft Spiez

* Personen, die historisch bezeugt resp. in Anna Seilers Testament erwähnt sind

Prolog

Bern, Februar 1360

Ihr Kopf brummt, als ob er mit Hummeln gefüllt wäre. Ihre Glieder sind kalt und steif. Es ist Winter – da sind keine Hummeln. Nur schwaches Licht dringt durch die grünlichen Scheibchen des Fensters. Immerhin kann sie erkennen, dass es Tag ist.

Auf einmal ist alles wieder da: Auf einem kleinen Stück Eis vor dem Haus ist sie ausgerutscht und gestürzt. Benommen lag sie am Boden, hat an der Predigerkirche hochgeschaut, die sich mächtig über ihr erhob. Hinter der Klostermauer regte sich nichts. Sie hat das Hufgeklapper eines Pferdes gehört, das lauter wurde, das Knarren von Rädern. Kopf und Rücken schmerzten – unmöglich, sich aufzurichten, um sich bemerkbar zu machen. Starr blieb sie liegen. Sie hat nach dem Rosenkranz getastet, die Kügelchen ließen sich aber nicht finden. «Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade … bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.» Stoßweise ist das Ave Maria über ihre Lippen gekommen. Dieses Ende war so unerwartet. Aber wusste sie es denn nicht seit langem? Der Tod ist gewiss – nur seine Stunde nicht.

«Brrr.» Das Hufgetrappel und Knarren der Räder erstarb vor ihrem Kopf. «Was zum Teufel ist mit diesem Weib – mitten auf der Straße liegt sie.»

Sie hat ein Gesicht vor sich gesehen, fratzenähnlich, tiefe Linien eingegraben, drei schwarze Zähne im Mund. Die Höllenfratze verschwand, Gepolter an der Tür.

«Da liegt eine, wollte wohl ins Spital, hat es nicht mehr bis zur Tür geschafft.» Stampfende Schritte näherten sich, ein erschrockener Ausruf. Das Gesicht ihres Knechts Ienni, weißblondes Haar wie ein Heiligenschein um den Kopf.

«Das ist nicht irgendein Weib», hat er den Fratzenmann zurechtgewiesen, «das ist unsere Meisterin.»

«Die Seilerin? Das ist etwas anderes. Gut, dass ich sie nicht totgefahren habe – mein Bruder war auch schon in ihrem Spital.»

Ienni hat nicht geantwortet, sorgfältig hat er sie auf seine Arme gehoben. Trotzdem ist ihr ein Schmerzensschrei entfahren. Er hat sie die Treppe hochgetragen und auf ihr Bett gelegt.

Zwei weibliche Gestalten beugten sich über sie. Unter der weißen Haube Schwester Elsas Gesicht, zerknittert, besorgt. Ihre Hände glitten über Annas Körper, verweilten hier, drückten dort. Zum ersten Mal sah sie Elsa nicht zu, wie sie jemanden untersuchte, sondern spürte die sanfte Kraft ihrer Hände auf dem eigenen Körper. Nie hatte sie diese Hände für sich in Anspruch genommen – sie arbeiteten für andere. Sie hat abgewehrt, als Elsa ihren Rücken untersuchen wollte. «Ich glaube nicht, dass etwas gebrochen ist – der Schmerz steckt in Kopf und Nacken.»

Elsas klare, blaue Augen blickten besorgt. «Wir sollten einen Medicus holen.»

Anna lehnte strikt ab.

Elsa sprach mit Greda, dann entfernten sich ihre Schritte. Gredas junges Gesicht war über ihr, rote Strähnen schauten unter ihrer Haube hervor. Sorgfältig legte sie ein nasses, kaltes Tuch auf Annas Stirn. Und sie, die sich sonst immer nach Wärme sehnte, war glücklich mit diesem kalten Tuch, diesem Wintertuch, das ihren heißen Kopf kühlte.

In der vergangenen Nacht haben Elsa und Greda abwechselnd bei ihr gewacht – Elsa hatte es so bestimmt. Mit gerader Haltung saß Elsa an ihrem Bett, die Hände bewegten den Rosenkranz, leise murmelte sie Gebete, wobei sie den Blick nicht von Anna ließ. Das Talglicht flackerte in der Schale, Gredas Rock raschelte, als sie hereinkam und Elsa ablöste. Bald sank Greda in sich zusammen, ihr Oberkörper faltete sich über das Bett, sie schlief ein mit offenem Mund, holte seufzend Atem. Wie stark sie Grit, ihrer früheren Magd, in der Dunkelheit ähnelte … Für einmal war Anna nicht allein in diesem Raum. Sie war versucht, Gredas Wange zu streicheln, wurde aber vom Schlaf übermannt.

Und jetzt liegt sie da im bleichen Licht des Wintertages. Sie versucht, sich auf die Ellenbogen aufzustützen, ihr Nacken schmerzt aber zu sehr, sie lässt sich fallen. Zu wenig Licht. Der Schmerz. Wozu sich beklagen? Bräunliche Flecken zieren ihre Hände. Sie ist alt, sechsundvierzig, hat sich schon länger auf die Ewigkeit vorbereitet.

Vielleicht erholt sie sich wieder, kann tätig sein. Das Spital verwalten. Entscheiden, wer kräftig genug ist, es zu verlassen, um einem anderen Bedürftigen Platz zu machen. Sie pflegt nicht – das können die Schwestern Elsa, Elli und Mia viel besser, und auch Greda, die sie angelernt haben, schaut nach den Kranken. Manchmal setzt sich Anna an ein Bett, nimmt eine Hand in die ihre – auch die eines Mannes. Nur selten entzieht ihr jemand seine Hand.

Vor einer Woche hat sie am Bett von Willi, dem alten Torwächter, gesessen. Er hatte kaum mehr die Treppe hochsteigen können, als er zu ihnen kam, seine Beine waren mit eitrigen Beulen überzogen. Die Wunden sind durch die Umschläge verheilt. Seine Tochter war bereit, ihn aufzunehmen. Sorgsam setzte Willi Fuß vor Fuß auf der Treppe, stützte sich mit seinem Stock ab, unten nahm ihn die Tochter in Empfang. Ohne einen Blick zurück ging er an ihrem Arm davon, das Klacken seines Stocks wurde leiser und löste sich auf.

Einen Tag später war das frei gewordene Bett in der Männerkammer wieder belegt. Ein Fuhrmann, der vom Huf eines scheuenden Pferdes getroffen worden war, lag schmerzverkrümmt auf dem Bett.

Sechs Männer liegen zurzeit im Seilerin-Spital, im Raum gegenüber der Predigerkirche. Sieben Frauen belegen die Kammer auf der Gartenseite. Dieser Raum hat mehr Sonne. Man kann das Fenster öffnen, hört das Meckern der Ziegen, das Krähen des Hahns, das Scharren der Hühner, kann im Sommer beobachten, wie das Kraut im Garten in die Höhe schießt. Die Frauen hören das Leben, sehen es. Eine hat ihren Säugling neben sich. Jeder Bedürftige hat ein eigenes Bett mit Kissen, Leintuch, Decke. Wenn jemand das Spital verlässt, waschen die Schwestern die Leintücher, klopfen Kissen und Decken aus.

Das Spital ist das Wichtigste in Annas Leben. Es ist das, was bleibt. Wie froh sie ist, dass sie vor sechs Jahren alles beurkunden ließ. Sie hat auch ihr Testament verfasst, ja. Wichtiger aber ist die Stiftung des Spitals. Sie hat es abgesichert mit ihrem ausgedehnten Besitz in Gurzelen, Uetendorf, Kirchdorf, Hindelbank und all den anderen Orten, wo sie Land ihr Eigen nennt. Von der Alp Tärfeten im Diemtigtal werden Ziger und Anken geliefert, von den anderen Orten viele Säcke Dinkel sowie Brot, Fleisch und Geld. Ihre Häuser hat sie dem Spital verschrieben und sich abgesichert selbst gegen die Bürger von Bern: Sollten diese ihre Stiftung missachten, wird ihr Gut ähnlichen Spitälern in Basel, Freiburg, Thun und Burgdorf zufallen. Ihre Mundwickel zucken. Alles hat sie vorbereitet, es wird Bestand haben auch ohne sie. Ihr Grab wird auf dem Friedhof der Predigerkirche liegen, unweit ihres kleinen Engels.

Der Rosenkranz liegt in ihren Händen, die Kügelchen gleiten dahin, jedes von einem Gebet an die Jungfrau Maria begleitet. Ein Schrei aus dem Männerraum nebenan. Als sie sich wieder den Kügelchen zuwenden will, hört sie die kleine Glocke der Predigerkirche, die Stimmen der Mönche setzen ein. Damit sie Glocke und Gesang hören kann, hat sie diesen dunkleren Raum auf der Nordseite gewählt und nicht ihre frühere Kammer über dem Garten, wo jetzt die Schwestern Elsa, Mia und Elli schlafen. Der Gesang der Klosterbrüder füllt ihre Ohren.

Greda bringt eine Schale mit Glut herein, stellt sie neben Anna auf ein ehernes Dreibein. Wärme steigt aus der Schale auf und breitet sich über ihre Haut wie eine zusätzliche Decke. Wie hat sie es als Kind geliebt, wenn Hemma ihr an kalten Morgen eine Glutschale ans Bett brachte!

Dieses Licht, diese Wärme. Sie schließt die Augen.

Jugend

1

Bern, August 1324

Anna liegt auf den Knien in der Leutkirche. Die hellrot leuchtenden Holzstückchen in der Glutschale, die ihr Hemma am Morgen ans Bett gebracht hat zum Aufwärmen, glühen nur noch in ihrem Innern. Ihr ist kalt an diesem kühlen Spätsommertag, der Magen knurrt, sie hat die Augen geschlossen. Gemeinsam mit Hemma besucht sie die Morgenmesse.

Tante Hemma ist stolz, weil die Frühmesse von einer Frau gestiftet wurde, die den gleichen Vornamen trägt: Hemma Bernerin. «Hemma ist eine reiche Frau, hat ihr Geld aber nicht für sich behalten», erklärte sie. «Sie hat Geld gespendet, damit die Frühmesse in der Leutkirche täglich und bis in alle Ewigkeit begangen werden kann. Dann ist sie ins Kloster des Deutschen Ordens eingetreten und lebt jetzt als Nonne.»

Anna hört die dunkle Stimme des Leutpriesters, die Messgesänge in Latein, von denen sie kein Wort versteht. Das letzte gemurmelte Gebet, die Segnung durch den Priester; sie stehen auf, treten mit gebeugtem Kopf aus der Kirche ins Halbdunkel des beginnenden Tages. Gegen Abend, wenn sie oft wieder eine Messe besuchen, schwindet das Licht aus der St.-Vinzenz-Kirche. Dann werden Lichter angezündet, der Duft des Weihrauchs füllt das Kirchenschiff. Das ist Anna lieber, als im Winter morgens in der dunklen Leutkirche zu schlottern.

Zurück im Haus in der Kreuzgasse, schaut sie zu, wie Hemma das Mus rührt und ihr eine Kelle davon schöpft. Während sie mit Löffeln und Fingern das Mus in sich hineinstopft, beobachtet sie Hemma, wie diese die schwarzen Kochkessel schrubbt und sich dabei selbst einen schwarzen Strich ins Gesicht malt. Anna unterdrückt ein Kichern. Sie befeuchtet ein Tuch und wäscht der Tante sorgfältig den Streifen von der Wange. Hemma schaut zu ihr und sie zu Hemma. Der Vater ist immer unterwegs auf Reisen, er treibt Handel hier und dort. Hemma ist an ihrer Seite seit dem Tod der Mutter.

Anna schaut nach oben. Wenn die Decke und das Dach nicht wären, könnte sie vielleicht die Mutter sehen im Himmel. Gleich nach ihrer Geburt sei sie dorthin entschwunden, hat man ihr gesagt, der Herrgott habe sie zu sich geholt. Warum hat er ihr kleines Mädchen nicht auch gleich zu sich genommen? «Du fragst zu viel», meint Hemma tadelnd, wenn sie Fragen stellt, und der Vater fährt ihr strafend über den Mund.

Hemma ist fertig mit dem Putzen der Kochkessel und Töpfe. Sie hat einen Korb am Arm, winkt ihr, sie solle mitkommen auf den Markt. Anna geht gern mit – es gibt so viel zu sehen. Als Hemma die Tür aufstößt, flutet Licht ins dunkle Hausinnere, Anna blinzelt.

Der Fischgeruch ist stark in der Kreuzgasse. Hemma geht zu einem Stand, nimmt einen der Fische in der Auslage beim Schwanz, dreht ihn um und riecht daran.

«Ich will keinen stinkenden Fisch. Ist er auch frisch aus der Aare?»

Die Fischersfrau runzelt die Stirn, gibt aber geduldig Antwort, denn sie kennt die Dame aus dem vornehmen Haus. Man wird sich bei wenigen Pfennigen handelseinig, der Fisch wird in ein Tuch geschlagen und wandert in Hemmas Korb. Hühner baumeln, an den Füßen zusammengebunden, vom Gestänge, eine Bauersfrau, die eine lange Schürze umgebunden hat, verkauft Eier und Anken. Beim Anblick des Ankens läuft Anna das Wasser im Mund zusammen, Hemma geht aber ohne einen Blick am Stand vorbei und biegt in die Marktgasse ein.

Anna ist plötzlich von wild muhenden Kühen umgeben, fast wird sie von den schweren Leibern erdrückt. Ihre Tante kommt zurück, reicht ihr die Hand und scheucht die Tiere fort, obwohl der Bauer mit dem Finger droht: «Das ist der Viehmarkt, wir lassen uns nicht wegdrängen.» Hemma ist flink und schon einen Schritt weiter, sie tritt vor die Fleisch- und Brotstände über dem Stadtbach. Manchmal backt sie selbst Brot, jetzt aber bezieht sie einen dunklen Laib beim Pfister und steckt ihn in ihren Korb. Fleisch schwingt an Haken am Nachbarstand. Hemma mustert die roten Fleischseiten, auf denen Fliegen herumkriechen, verzichtet aber trotz der werbenden Sprüche des Metzgers in seinem blutbespritzten Schurz, da sie bereits Fisch gekauft hat. Gegenüber ist der Kornmarkt, golden schimmert das Getreide, dort kaufen sie aber nie ein, weil der Vater jeden Herbst viele Säcke Dinkel von seinen Bauern auf dem Land erhält, und davon gibt er dem Pfister ab, weshalb sie für das Brot nie bezahlen.

Ein Schweinchen rennt quietschend über die Gasse, es ist aus einem der Innenhöfe zwischen den Häusern ausgebrochen oder einem Bauern davongerannt. Lachend versuchen ein paar Burschen, es einzufangen. Weil sie der Schweinejagd zuschaut, achtet Anna nicht auf ihre Füße und tritt in knolligen Pferdemist. Hemma schimpft und wischt ihr mit ein paar Kohlblättern, die sie vom Boden aufgehoben hat, den Mist von den Bundschuhen. «Warum geht die Kleine nicht barfuß», höhnt ein Händler, der neben seinen tänzelnden Pferden steht, «ist wohl eine Vornehme oder tut so.» Anna zieht den Kopf ein, sie weiß, dass sie auffällt in der Gasse: Die Bauernkinder, die ihre Eltern auf den Markt begleiten, sind barfuß, ihre Zehen starren vor Dreck, sie machen sich sogar einen Spaß daraus, mit einem Sprung beidfüßig im Mist zu landen, so dass es ringsum spritzt.

Anna schaut zu den Häusern beidseits der Marktgasse, die meisten sind aus Holz gebaut, einige aus Stein, sie sind unterschiedlich hoch. Vor einigen der Häuser stehen Leute unter dem Laubenvordach, sie unterhalten sich und lachen – haben sie gesehen, wie dumm sie sich benommen hat? Ihre Bundschuhe sind von einem gelbbraunen Schmutzrand gezeichnet, sie glaubt, den Mist zu riechen. Sie schämt sich, setzt sich an den Stadtbach und steckt die Füße ins gurgelnde Wasser. Die Füße sind kalt, aber der Schmutzrand ist nicht mehr zu sehen, als sie aufsteht. Die Tante schüttelt den Kopf, nimmt sie an der Hand und zieht sie hinter sich her.

Hemma hat keinen Blick für die Berge von Äpfeln und Birnen, die sich, von einigen späten Wespen umkreist, auf einer Auslage häufen und hinunterzurollen drohen, weil ein Bub unbemerkt vom Standbesitzer einzelne Früchte herausklaubt. «Der kleine Dieb», schnauft Hemma und wendet sich ab, sie verrät den Buben im zerrissenen, schmutzigen Leinenröcklein nicht. «Komm jetzt», sagt sie barsch zu Anna und biegt um die Ecke wieder in die Kreuzgasse, sie hält den Korb in der einen Hand und zieht mit der anderen Anna die Treppe hinauf, setzt sie auf einen Schemel und löst die nassen Bundschuhe, reibt ihre kalten Füße zwischen den Händen. Das tut gut. Wärme steigt in Anna hoch.

Hemma und Anna sitzen am geöffneten Fenster der Stube, die auf die Marktgasse geht.

Erbsenschoten liegt zwischen ihnen. Anna wählt dicke Schoten, drückt mit den Fingern auf die Seitennaht, bis sie aufplatzt, lässt die Erbsen in den Topf kullern und wirft die leeren Schalen auf den Haufen. Immer noch ist der Lärm des Marktes zu hören, die Stimme eines Metzgers, der frische Hammelstücke anpreist; Pferde wiehern, Kühe muhen, irgendwo quietscht das Schweinchen, das wohl noch immer frei herumläuft, eine Männerstimme flucht, eine Frau keift, Töne einer Laute schweben durch die Luft, ein Dudelsack mischt sich ein, wird leiser. Anna folgt mit den Augen dem Lichtviereck, das langsam über den Boden wandert – blendend hell ist es im Gegensatz zum Dunkel der Stube, Staub tanzt in den Lichtstrahlen. Sie haben nicht gut gewischt. Das darf nicht sein. Wenn der Vater von einer langen Reise zurückkommt, hat er ein scharfes Auge und tadelt oft. Hoffentlich kehrt er gesund zurück. Was würde aus Hemma und ihr werden ohne den Vater? Sie fröstelt.

Aus Vaters Erzählungen weiß sie, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man heil von einer Reise zurückkommt. Vor einigen Jahren wurde er auf dem Weg an die Frankfurter Messe von einem Raubritter und seinem Gefolge überfallen. Die Berner Kaufleute konnten sich retten, der räuberische Ritter von Geroldseck wurde in die Flucht geschlagen. Anna hätte Angst, Bern zu verlassen. Die Stadtmauern schützen, die Tore sind gut bewacht von Wärtern mit Hellebarden – sie lassen keinen Räuber ein. Jenseits der Tore aber kann hinter jedem Gebüsch ein Wegelagerer lauern. Lieber bleibt sie innerhalb der sicheren Mauern.

Sie erstarrt. Die Haustür ist ins Schloss gefallen, Männerstimmen sind zu hören, schwere Schritte auf der Treppe. In der Stubentür tauchen zwei Männer auf, schwer beladen. Hinter ihnen steht ein dritter Mann, verdeckt. Vor Schreck wirft Anna den Topf um, die Erbsen rollen über den Tisch und ergießen sich auf den Boden.

Der Vater tritt hervor, ungläubig blickt er auf den Erbsenwasserfall. «Anna.» Er öffnet die Arme, geht auf sie zu, ihre Wange liegt einen Moment auf dem kühlen, metallenen Kreuz, das er um den Hals trägt, dann hält er sie auf Armeslänge von sich und mustert sie. «Du bist gewachsen seit dem Frühjahr, dein Gesicht ist aber immer noch klein und fein, die Haut zart. Wie eine Magd empfängst du mich, gießt mir Erbsen vor die Füße. Solche Tätigkeiten sind nichts für dich, du bist zu anderem geboren.» Er weist Hemma an, die Erbsen zusammenzukehren, was sie ohnehin von sich aus schon begonnen hat.

«Anna, hier ist etwas für dich aus südlichen Landen. Schließe die Augen.»

Sie tut es, und als sie die Augen wieder aufmacht, steht ein Gegenstand vor ihr auf dem Tisch, ein Wesen mit einem Tierkörper, aber einem Männerkopf. Sie fährt bewundernd mit der Hand über das tönerne Tier, klopft auf seinen Körper, streichelt ihm den Kopf.

«Das ist ein Aquamanile», erklärt der Vater. «Man füllt das Gefäß mit frischem Wasser, verschließt es. Wenn man es schräg hält, fließt aus dem Mund Trinkwasser, oder man wäscht sich die Hände. Das Gefäß ist eine Zierde, aber auch nützlich. Wenn ich nicht da bin, leistet dir das Aquamanile Gesellschaft.» Anna bedankt sich artig.

Der Vater winkt die beiden Knechte mit ihren großen Säcken heran. Er greift hinein, zieht aus dem einen Sack eine Handvoll grüne Körner hervor, aus dem anderen schwarze Körner. Er hält die eine Hand Hemma hin, sie riecht an den Körnern und zuckt zurück. «Ein scharfer Geruch, nicht wahr? Damit wirst du von jetzt an würzen. Dazu gibst du Salz vom Stöckchen in die Speisen wie immer. Das sind Pfefferkörner – schwarz oder grün. Du zerstößt sie im Mörser und würzt mit dem Pulver.» Hemma nickt, holt den Mörser, und der Vater gibt Körner hinein. «Diese Pfeffersäcke werde ich teuer verkaufen, Anna, damit mache ich viel Geld.» Der scharfe Geruch ist auch ihr in die Nase gestiegen. Sie nimmt das Aquamanile auf ihren Schoß und streichelt es wie ein Hündchen.

«Wir sehen uns beim Essen», sagt der Vater. Er verlässt mit den Knechten die Stube, sie rumoren in der Vorratskammer. Hemma und Anna kehren die restlichen Erbsen zusammen und waschen sie am Sodbrunnen im Hof. Dieser Brunnen gehört ihnen – Brunnen für jedermann gibt es an der nördlichen Stadtmauer in der Brunngasse.

Etwas später sitzen sie am Tisch – der Vater, Anna und Hemma am oberen Ende, die Knechte am unteren. Anna hat am Sodbrunnen das Aquamanile mit Wasser gefüllt. Sie waschen sich über einer Schüssel die Hände mit dem Wasser, das dem Manntier aus dem Mund fließt, und Anna gießt sich ihren Trinkbecher voll. Der Fisch, die Erbsen und Rüben und das Brot munden, der Vater ist froh, wieder am heimischen Tisch zu sitzen. Er erzählt von Mailand und Venedig, und Anna kann sich diese Städte nicht vorstellen. Die Leute dort reden eine andere Sprache, sagt er, die Sonne brennt ständig hernieder, und man muss noch mehr aufpassen als hier, dass einen die Händler im Süden nicht übers Ohr hauen, denn sie sind mit allen Wassern gewaschen.

Nach der Mahlzeit kehren die Knechte an ihre Arbeit zurück, Hemma trägt ab. Der Vater schaut Anna an. «Morgen kommt jemand, um dich im Lesen und Schreiben zu unterrichten. Vorhin ist mir der Stadtschreiber über den Weg gelaufen – er wird seinen Sohn schicken.»

Hemma lässt die Löffel fallen, Anna schnappt nach Luft.

«Na, jetzt tut nicht so – auch Mädchen können das lernen.»

«Ich freue mich», sagt Anna. Hemma klappert mit den Kesseln und Töpfen in der Küche. Will Peter das Mädchen ins Kloster geben? Nur Nonnen lernen lesen und schreiben. Ehefrauen brauchen das nicht, der Mann hat das Sagen im Haus und ist zuständig für die Geschäfte. Anna ist klug – Hemma kann sie sich im Kloster vorstellen. Das Mädchen hat aber auch die Gabe, an andere zu denken. Wenn Hemma Schmerzen hat, kümmert sich Anna um sie, versucht zu lindern und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab.

Diesmal ist es jedoch Vater Peter, der Schmerzen hat, seine Backe ist geschwollen. «Ich muss zum Bader, mein Backenzahn schmerzt. Ein Bad wird mir guttun nach der langen Reise, und meine Haare brauchen einen neuen Schnitt.»

Anna will seine Backe befühlen, der Vater weist sie aber zurück, steht auf und ist schon weg. Sie weiß, wohin er seine Schritte lenken wird – zum Badergraben beim großen Turm, sie hat dort hinuntergeschaut und Leute in Zubern mit schwappendem Wasser entdeckt, Männer und Frauen. Selbstvergessen streichelt sie das Aquamanile. «Warum soll ich auf einmal lesen und schreiben lernen?»

«Ich weiß es nicht, Anna.» Hemma setzt sich neben Anna an den Tisch, eine ganze Weile bleiben sie sitzen, ohne zu sprechen.

Staub tanzt im Licht, das durch die Scheibchen fällt, die Peter ab Berg, der Neuem gegenüber aufgeschlossen ist, kürzlich in die Fenster hat einsetzen lassen. Anna folgt mit den Augen den irren Tänzchen, wendet sich dann zu Hemma. «Was würde meine Mutter dazu sagen?»

«Kind – du stellst Fragen. Mach einfach, was dein Vater sagt, es ist das Beste für dich.»

«Konnte meine Mutter lesen und schreiben?»

«Nein, das hätte dein Vater nicht gewollt. Er hat sie früh geheiratet, und ich bin zu ihnen gekommen, als deine Mutter in Erwartung war.»

«Bin ich schuld, dass meine Mutter nach der Geburt gestorben ist? Dass mein Vater jetzt nur eine Tochter hat und keinen Sohn?»

«Ganz sicher nicht, Anna. Es war der Herrgott, der deine Mutter Verena zu sich nahm – es gibt jetzt einen Engel mehr im Himmel.»

«Ein Engel mit Namen Verena?»

«Genau, deine Mutter hieß gleich wie die heilige Verena.»

Anna legt plötzlich den Kopf auf die Arme, ihre Schultern zucken. Hemma streicht ihr über das dunkle Haar. «Das wird wieder, Anna. Hörst du die Glocke? Sie ruft uns in die Leutkirche zur Messe.»

Anna hebt den Kopf und hört die Glocke jetzt auch, so vertraut ist sie, von morgens bis abends begleitet sie die Leute in Bern durch den Tag. In der Kirche werden mehr Talglichter brennen als am Morgen, es wird wärmer sein. Wenn sie den Priester nicht versteht, wird sie daran denken, dass der Vater heil nach Hause zurückgekehrt ist. Morgen wird er sie in die Messe begleiten.

Als sie am nächsten Tag ein Klopfen hört, hüpft Anna vor Freude. Ist das der vom Vater angekündigte Mann, der ihr das Lesen und Schreiben beibringen soll? Oder nur ein Hausierer, der ihnen Waren anbietet, die sie nicht brauchen?

Hemma öffnet und führt einen großgewachsenen jungen Mann herein.

«Das ist Conrad, dein Vater kennt seinen Vater. Conrad soll dich unterrichten.»

Conrad gibt ihr nicht die Hand, er schaut nicht einmal in ihr Gesicht. Sie ist ein Kind, uninteressant für ihn. Einzelne Bartstoppeln sprießen im Gesicht mit der gebogenen Nase. Conrad ist vielleicht sechzehn. Sie hat sich immer einen großen Bruder gewünscht – vielleicht wird er zu ihrem großen Bruder? Es ist manchmal so langweilig, allein Kind zu sein. Der Vater hätte sich einen solchen Sohn gewünscht, da ist sie sicher.

Conrad knüpft die Rolle auf, die er mitgebracht hat. Auf dem Pergamentbogen sind kunstvolle Schriftzeichen, die alle ein bisschen anders aussehen. «Das sind die Buchstaben des Alphabets – wir werden sie zusammen durchgehen. Zu jedem Buchstaben nennst du mir Wörter, die mit diesem Buchstaben anfangen. Der erste Buchstabe ist das A.»

«A wie Anna», meint sie verlegen.

«Gut. Ist das dein Name? Den kann ich mir gut merken.» Conrad mustert sie von der Seite. Er zieht ein Kästchen aus seiner Tasche, verlangt nach Wasser. Anna schiebt ihm das Aquamanile hin. Er stutzt einen Moment, lässt etwas Wasser in eine Vertiefung im Kästchen laufen, rührt schwarze Farbe an, nimmt den Federkiel und malt ein Wort zuoberst auf das zweite, noch leere Pergamentblatt. «A – n – n – a, da steht dein Name schwarz auf weiß. Zum N kommen wir viel später – ich werde jede Woche vorsprechen. Jetzt weitere Wörter mit A. Ich warte.» Er dreht den Kiel zwischen den Fingern.

Anna lächelt: «Aquamanile».

«Ist das die Bezeichnung für das Manntier, das du mir hingeschoben hast? Dieses Wort schreibe ich nicht auf – ich müsste mir überlegen, wie man es schreibt. Solch schwierige Wörter habe ich mit meinem Lehrer nicht besprochen.»

«Wo hast du lesen gelernt?»

«Bei den Deutschordenspriestern. Mädchen unterrichten sie nicht.»

«Ich weiß.» Anna überlegt. «Aare.»

«Der Fluss, der um unsere Stadt fließt? Gut, Mädchen – ich staune.»

Es geht weiter mit A-Wörtern, dann kommen sie zum Buchstaben B. Hemma sitzt im Hintergrund und näht, sie hört ihnen zu.

«B wie Badergraben», sagt Anna, «da ist Vater gestern hingegangen.»

«Dieses Wort scheint mir gar lang», merkt Conrad an.

«Barfüßerkloster», wirft Anna ein.

«Dieses Wort ist noch länger, das geht nicht.»

Sie denkt an die Aare, von der sie gesprochen haben. Man kann den Fluss nur an einem Ort überqueren, auf einer Brücke jenseits des Nydegghügels. «Brücke», erwidert sie triumphierend. Beim Buchstaben C wählt sie seinen Namen: «Conrad».

Viel zu schnell steht Conrad auf, packt sein Kästchen ein, rollt den Pergamentbogen. «Soll ich nächste Woche wiederkommen?»

Anna nickt begeistert, sie streckt ihm die Hand hin, er nimmt sie kurz, bevor er die Treppe hinunterläuft und die Tür hinter ihm ins Schloss fällt. Sie stellt sich ans Fenster und schaut ihm nach, bis er unter den Lauben verschwunden ist.

Hemma sagt nichts. Es stört sie nicht, dass das Kind diesem jungen Mann hinterherblickt. Dass Anna sonst so viel am Fenster steht, manchmal bei unpassenden Gelegenheiten, stört sie viel mehr. Das Mädchen denkt, dass man es nicht sehen könne dort oben. Hemma blickt immer kurz von der Gasse hoch und nimmt stets das bleiche Gesicht, umrahmt von dunklen Haaren, im Fenster wahr. Sie schüttelt den Kopf, wenn sie weitergeht.

2

Bern, September 1324

An diesem schönen Frühherbsttag verlässt Hemma das Haus schon am Morgen, geht durch das Tor hinaus über die Brücke, den Stalden hinauf und Richtung Muri, um ihre Schwester Johanna zu besuchen. Sie hat bemerkt, dass der Richtstuhl aufgestellt ist an der Ecke von Kreuz- und Marktgasse, denkt aber, dass der Schultheiß ihn wohl erst einen Tag später besteigen wird, um über die Missetäter zu richten, für die man ihn aufgebaut hat.

Als sie das Stadttor am Nachmittag wieder passiert, sieht sie schon von weitem die riesige Traube von Leuten, die um den Richtplatz geschart ist. Und noch bevor sie dort angekommen ist, hört sie, wie ein Raunen durch die Menge geht, ein Hecheln, Grölen und dann ein Aufschrei. Sie weiß genau, was geschehen ist: Der Schultheiß hat ein Todesurteil gefällt, der Scharfrichter das Urteil vollzogen. Als sie sich durch die Menge nach vorn gedrängt hat, liegt die kopflose, erstaunlicherweise nobel gekleidete Gestalt über dem Richtbock, der Kopf mit starren Augen am Boden, ein Strom von Blut ergießt sich aus Hals und Rumpf. Der Scharfrichter wischt das Blut von seinem Schwert, der Schultheiß blickt nicht auf den kopflosen Mann, sondern über die Menge hinweg, der Gerichtsschreiber schiebt seine Papiere zusammen.

«Wer ist das – was ist geschehen?», fragt sie einen Handwerker, der eifrig klatscht.

«Walter Senn heißt der noble Herr», lacht der Schmied, der seinen Lederschurz nicht abgelegt hat. «Er war in den Tod unseres Berner Venners Regenhut verwickelt, der in Le Landeron hinterrücks gemeuchelt wurde. Der Gerichtsschreiber hat die üble Tat und das Urteil eben verlesen. Nichts als recht, dass dieser sogenannte Edelmann jetzt einen Kopf kürzer ist!»

Sie wendet sich ab. Ihr Blick bleibt an der Fensteröffnung im Eckhaus hängen. Ein Gesicht ist dort zu sehen – Anna! Hemma eilt zur Haustür und mit großen Schritten über die Treppe nach oben. Das Mädchen sitzt am Tisch, als sie den Raum betritt, sieht sie mit großen Augen an und schüttelt den Kopf, als Hemma fragt, ob sie das Geschehen verfolgt habe.

Hemma glaubt ihr nicht. Warum nimmt Anna alles in sich auf? Dieses Kind ist so ernsthaft und verschwiegen und viel zu viel allein. Man weiß nicht, was sich hinter seiner Stirn abspielt. Sie hat jedoch keine Zeit, darüber nachzugrübeln. Ihr ist der Haushalt anvertraut und dieses Kind. Es gibt so viel zu tun. Sie schaut auf ihre Hände mit den Schwielen und der roten, rauen Haut. Für Peter ist sie nicht viel mehr als eine Magd. Sie lässt es sich gefallen, weil der Bruder und sein Kind ihre Familie sind. Sie kann sich nicht vorstellen, eine Ehe einzugehen und sich mit einem Mann ins Bett zu legen. Vielleicht würde es ihr gleich ergehen wie Verena.

Sie ist zu Peter und Verena gekommen, als die Schwägerin hochschwanger war. Verena hat ohne Mühe geboren, das Kind war aber nur ein Mädchen – für Peter eine Enttäuschung. Verena gab das Kind nicht aus dem Arm, sie herzte es, ließ es bei sich liegen, strich endlos über das Köpfchen mit dem dunklen Haar, gab ihm selbst die Brust. Zwei Tage nach der Geburt erkrankte sie plötzlich, das Fieber stieg schnell an, ihr Gesicht war heiß und rot, der von Peter ans Bett gerufene Arzt konnte nichts tun, Hemma zog das Kissen zurecht und legte kühlende Umschläge auf, aber auch das half nichts. Ein paar Mal streichelte Verena noch das Köpfchen ihrer Tochter, die nun auch matt wirkte, weil die Milch der Mutter versiegt war. Dann verließ Verena diese Welt klaglos mit einem letzten Atemzug.

Peter hatte gleich gesagt, dass er nicht mehr heiraten werde, weil er so etwas nicht noch einmal erleben wolle. Er hatte den Verlust nur schwer verkraftet, hatte sich versündigt und Gott angezweifelt, der ihm seine Frau nahm und nur dieses kleine Würmchen ließ. Der Deutschordenspriester hatte ihm ins Gewissen geredet, vom Rad des Schicksals gesprochen, man sei einmal oben, einmal unten, Gott sei es, der das Rad drehe. Peter hatte den Kopf gesenkt. Er werde viel in fremde Gegenden reisen und Handel treiben, sagte er zu ihr. Sie, Hemma, könne seinen Haushalt führen und das Mädchen aufziehen. Der ältere Bruder bestimmte, wie immer. Sie war einverstanden mit diesem Weg, der von Gott so vorgezeichnet war.

Sie hatte sogleich eine Amme gesucht – die Frau des Bäckers war bereit, neben ihrem eigenen Kind auch die kleine Anna zu stillen. Manchmal hatte Hemma im dunklen Schopf der Kleinen Spuren weißen Mehls gefunden. Süß roch sie, nicht nur nach Ammenmilch, sondern nach Teig, Zucker, gestoßenen Nüssen. Die Kleine gedieh prächtig, auch wenn sie weit weniger Gewicht zulegte als der kräftige Pfisterbub.

Jahr um Jahr ist vorbeigegangen, die Kleine ist herangewachsen, schon zehnjährig jetzt. Sie will alles wissen, manchmal fragt sie Hemma Löcher in den Bauch. Und immer beobachtet sie, was vor sich geht vor dem Haus, in den Gassen.

Der Lärm schwillt jetzt von neuem an, man hört die dunkle Stimme des Schultheißen und das Gekreisch des Volkes, und Anna schaut zum Fensterspalt, der noch immer offen ist.

Hemma nimmt sie bei der Hand. «Komm, Anna – wir gehen in den Garten.»

Widerstrebend lässt sich das Mädchen mitziehen, es trägt sein Aquamanile unter dem Arm, Hemma eine hölzerne Schüssel. Sie gehen die Treppe hinunter und treten hinaus in den Hinterhof, der sich zwischen den Häusern der Markt- und Kirchgasse erstreckt. Eng ans Haus geduckt steht das hölzerne Aborthäuschen, das Anna nur ungern aufsucht, wenn es kalt oder dunkel ist. Die Mitte des Hofes nimmt der Sodbrunnen ein, den der Vater errichten ließ, damit sie nicht das Wasser von den öffentlichen Brunnen nach Hause schleppen müssen. Und da steht auch der Apfelbaum, mit Früchten vollbehangen – die Hühner, die im Gras unter dem Baum scharren, rennen gackernd davon.

Anna macht sich los, sie läuft mit dem Aquamanile zum Brunnen, lässt den hölzernen Eimer hinunter, zieht ihn mit Wasser gefüllt herauf und füllt sorgfältig Wasser in das Manntier, lässt es auf dem Brunnenrand stehen. Sie blickt sich um und geht zum Ehgraben, der die Grundstücke unterteilt – von beiden Seiten werden die Nachttöpfe in diesen Graben geleert. Anna hält sich die Nase zu. Hemma winkt sie heran, das Mädchen dreht sich um und kommt zum Baum, der von Sonne übergossen im sonst schattigen Hinterhof steht; um einige heruntergefallene Früchte kreisen Wespen. Anna nimmt eine Frucht in die Hand. Der Apfel ist rötlichgrün und mit kleinen, weißen Tupfen gesprenkelt, die Haut glatt. Sie riecht an der Frucht. Sorgfältig löst sie den Apfel vom Ast, beißt hinein. «Mmh», meint sie, «der ist saftig, aber ein bisschen säuerlich.»

«Anna, wir sind hier zum Ernten, nicht zum Essen», mahnt Hemma.

Das Mädchen nickt, sein Übermut ist auf einmal vergangen, sorgfältig legt es einen Apfel nach dem anderen in die Schüssel. Dann aber fällt ihm eine der Früchte aus der Hand, weil man einen Aufschrei hört, auch hier im Innenhof, gefolgt vom Gejohle und Klatschen der Leute. Erschrocken blickt Anna zur Tante. Hemma tut, als ob sie nichts hören würde, streckt sich weiter nach den Äpfeln – die unteren Früchte überlässt sie dem Mädchen. Das Johlen und Kreischen hört nicht auf. Als der Apfelbaum immer mehr von Schatten überzogen wird, hat auch Hemma genug. «Komm, es reicht für heute», sagt sie zu Anna und bückt sich nach der Schüssel. Das Mädchen holt das Aquamanile am Brunnen und trägt es sorgsam nach oben.

Da sich die Stimmen in der Gasse noch immer überschlagen, will Hemma nicht im Haus bleiben, das zu nah am Geschehen ist. «Wir gehen in die Neuenstadt, ich brauche einen Hinterschinken für das Sonntagessen.»

Anna begleitet sie willig. In der Kreuzgasse bahnt sich die Tante so schnell einen Weg, dass Anna nur einen kurzen Blick erhascht: Da ist das große Kreuz, das diese Straßenkreuzung markiert, da der Richtstuhl, auf dem der Schultheiß sitzt, da der angeklagte Mann, in Ketten gelegt, im Hintergrund steht der Scharfrichter.

«Was hat der Mann getan?», fragt sie.

«Ich weiß es nicht.»

«Wird er ebenfalls mit dem Schwert hingerichtet?»

«Ich will es nicht wissen, Anna.» Hemma biegt um die Ecke. Klänge dringen auf einmal an ihr Ohr, Spielleute stehen neben den Ständen am Stadtbach. Sie fiedeln eine lustige Melodie, und ein paar Bauern, die bereits ihre Waren verkauft haben, wiegen sich im Tanz. Einer will nach Hemma fassen, sie weicht aus, verbirgt das Mädchen hinter ihrem Rücken und biegt in die Hormansgasse ab, wo es viel ruhiger ist. Sie überqueren den Badergraben auf der schmalen Steinbrücke, welche die Dominikanermönche gebaut haben, damit ihre Kirche besser erreichbar ist, und biegen in die Gasse vor den Predigern ein. Hemma hat die Stimmen der Mönche aus dem Chor der Predigerkirche gehört, die größer ist als die Leutkirche und die größte Kirche in Bern.

«Die Mönche feiern die Vesper», sagt Hemma und bleibt einen Moment stehen. Anna möchte die Kirche sehen, Hemma hat aber für ihre Bitte kein Gehör. Sie gehen am Stadtbach entlang, der auch durch die Gasse vor den Predigern plätschert. Anna mag die verschiedenen Stadtbäche viel lieber als die stinkenden Ehgräben in den Hinterhöfen. Allerdings hat ihr Hemma verraten, dass die Ehgräben zuunterst in der Stadt in den Stadtbach münden und alles zusammen in die Aare fließt. Anna möchte nicht in den Häusern dort unten wohnen, da muss man sich bestimmt die Nase zuhalten.

In der Gasse vor den Predigern stehen einige Häuser, dazwischen gibt es Lücken mit Obstgärten und Wiesen, auf denen meckernde Ziegen herumspringen. Sie gehen bis zur Stadtmauer oben an der Gasse. Anna weiß, dass Hemma mit ihr einen Umweg macht, weil die Tante nicht will, dass sie bei den Hinrichtungen zusieht. Sie schaut gar nicht gern zu, es ist schrecklich, was da geschieht. Aber sie kann nicht wegsehen, weil es sich vor ihrem Fenster abspielt und so viele Leute aus der Stadt und vom Land herbeiströmen, um dabei zu sein.

Tante und Nichte sind abgebogen und folgen der Stadtmauer. Hemma weist auf das Frauentor, und Anna vergisst zu fragen, wieso es Frauentor heißt und ob dieses Tor nur für Frauen ist. Aber das wäre auf jeden Fall eine dumme Frage gewesen, denn die Torwächter sind Männer mit strengen Mienen, und Männer passieren das Tor, jetzt sogar ein Ritter auf dem Pferd. Er zügelt das Tier nur leicht, winkt den Wächtern zu, trabt in die Stadt hinein, auf seiner Schulter sitzt ein Falke, dem mit einer Haube die Augen verschlossen sind.

Sie folgen dem Graben, Hemma zeigt auf den Holländerturm und das Gloggnertor. Von diesem Tor sieht man in die Neuenstadt – hier stehen die Häuser dichter als unter den Predigern, der Markt hat sich mit Ständen bis hierher ausgebreitet.

Hemma schiebt Anna weiter, an der Mündung der Schinkengasse vorbei bis zum Judentor, obwohl sie doch in der Schinkengasse einkaufen wollte. Vor dem Judentor biegen sie in die Judengasse ein. Vor einiger Zeit hat Hemma ihr erklärt, dass Juden nicht an Jesus Christus glauben. Anna hält Ausschau nach den spitzen Hüten der Juden, sieht aber keinen.

«Warum sind keine Juden in der Judengasse?», fragt sie die Tante.

Hemma erklärt, sie seien vor einigen Jahren aus der Stadt gejagt oder sogar hingerichtet worden. Es sei die Rede gewesen, dass sie einen Christenbuben umgebracht hätten. Sie sei nicht sicher, ob das wirklich so geschehen sei. Es gebe nun wieder einige Juden in der Stadt, sie seien aber nicht von allen gern gesehen. Einige arbeiteten als Ärzte, andere seien im Geldgeschäft tätig.

Als Anna nachfragen will, erblickt sie ein solches Geldgeschäft. Die hölzernen Laden sind hochgeklappt, ein Mann sitzt an einem Tisch mit einem Buch vor sich, in das er hineinschreibt, vor sich hat er Türme mit Münzen aufgestapelt. Dieser Mann ist aber kein Jude, er hat schon beim Vater am Tisch gesessen: Dieser Mann heißt Münzer und stammt aus Bern, das weiß sie.

Die Tante zeigt auf den Friedhof auf der rechten Seite. «Das ist der Judenfriedhof.» Die Steine stehen schief. Anna fragt, wieso dem so sei, und Hemma meint, es seien nicht mehr viele Judenfamilien in der Stadt, viele Gräber seien verwaist und würden nicht mehr gepflegt. Das ist anders bei den Christengräbern bei der Prediger-, Barfüßer- und der Leutkirche, die Anna kennt. Dort stehen Blumen; an den Tagen der Jahrzeit, wenn der Todestag eines Gläubigen begangen wird, singen Frauen am Grab. Die Kreuze oder Steine stehen gerade und werden geputzt und unterhalten. Anna sieht die Ringmauer, die die Stadt gegen Fremde und Räuber schützt, die von der Aareseite eindringen könnten. Gut, dass es diese Mauer gegen Eindringlinge gibt. An den Toren stehen Wächter mit Hellebarden – sie fragen jeden, wohin er unterwegs sei, und lassen lange nicht alle in die Stadt hinein.

Hemma biegt nun doch noch in die Schinkengasse ab. Sie betritt mit Anna einen der Metzgerläden, wo rotes Fleisch und Würste ausgebreitet sind. Fliegen kreisen über der Ware. Der Metzger verscheucht sie mit der Hand, wenn sie auf dem Fleisch herumspazieren. Seine Schürze ist blutig, er wischt sein Messer daran ab, fragt Hemma nach ihren Wünschen. Diese mustert die ausgelegten Schinken und zeigt auf ein Stück, das hellrot ist, saftig aussieht und einen dicken Fettrand hat. Der Metzger nennt einen Preis, Hemma will zwei Pfennige weniger bezahlen. Der Metzger mustert sie entrüstet, ihm ist nicht ganz klar, ob er die herausgeputzte Magd einer vornehmen Familie oder eine einfach gekleidete, vornehme Dame vor sich hat. Die Frau kennt offensichtlich die Preise, es bleibt dem Metzger, der gegen Abend noch Geschäfte machen will, nichts anderes übrig, als ihr den Schinken zum gewünschten Preis zu verkaufen. Er schlägt den Schinken in ein Tuch; als er ihn Hemma übergibt, drücken bereits rote Flecken durch den Stoff. Anna hilft, den Schinken in den Korb zu heben, der nun schwer an Hemmas Arm hängt.

Sie nehmen die schmale Quergasse zurück zur Neuenstadt und betreten die Zugbrücke vor dem großen Turm. Auf dem Steinbrückchen gegenüber sehen sie Mönche in weißem Habit mit schwarzem Mantel – die Messe der Dominikaner ist beendet. Aus der Marktgasse kommen ihnen grölende Menschenmassen entgegen, ein Fiedler geht voran, spielt lachend seine Geige, ein Gaukler mit bemaltem Gesicht treibt Späße mit den Zuschauern. Hemma weicht mit Anna in die Herrengasse aus. Dort sind die Kirche und der Konvent der Franziskaner, eben treten ein paar Mönche in ihren braunen Kutten heraus.

Von allen Orden mag Anna die Franziskaner am liebsten, sie reden mit den Leuten, tragen einfache, braune Kutten oder Kapuzenmäntel mit Strick um den Bauch und sind nicht streng. Braun ist die Farbe der Armen, hat Anna gelernt. Hemma sagt, die Franziskaner und die Dominikaner, die zu den Bettelorden gehören, würden nichts besitzen, das stehe so in ihrer Ordensregel. Die Franziskaner nennt man auch Barfüßer.

Ganz anders die Deutschordensherren, vor denen Anna Respekt hat: Sie sprengen manchmal auf ihren Pferden durch die Stadt, man muss ihnen ausweichen, sie nehmen keine Rücksicht auf die Leute in den Gassen. Die Deutschordenspriester in der Leutkirche tragen auch ein weißes Habit mit schwarzem Kreuz wie die Deutschordensritter, vor ihnen muss man aber keine Angst haben, sie sind nur streng. Als sie den Platz bei der Leutkirche überqueren, nickt ihnen der Leutpriester zu, der eben die Kirche verlässt, gefolgt von zwei Messdienern.

Endlich biegen Tante und Nichte wieder in die Kreuzgasse ein. Keine Leute sind mehr da, keine Stimmen überschlagen sich. Knechte des Schultheißen bauen den Richtstuhl ab und kehren den Abfall zusammen.

Hemma stellt den Korb mit dem Schinken in die Küche. «Deine Tante Johanna kommt morgen mit ihren Kindern Anna und Hans zu Besuch», verkündet sie. «Wir werden den Schinken auftischen.»

Annas Augen blitzen. Sie mag ihre Base Anna von Kiental. In der Familie nennt man sie die große Anna, weil sie drei Jahre älter ist als sie selbst, die kleine Anna ab Berg.

Johanna von Kiental nimmt das unter dem Kinn geknotete Gebende ab, ihre hübsche Kopfbedeckung mit gekraustem Rand. Sie setzt sich zusammen mit ihrer Tochter Anna an den Tisch, der kleine Hans kniet sich in eine Ecke und spielt mit Holzklötzchen. Wie immer bewundert Anna das dichte, weizenblonde Haar der Base Anna. Dreizehn ist Anna von Kiental, sie hat schönes Haar und regelmäßige Gesichtszüge. Sie selbst, die kleine Anna, ist noch ein Kind. Vorhin erspähte sie durch den Fensterflügel die beiden Besucherinnen, die durch die Gasse herankamen. Junge Herren pfiffen hinter der blonden Anna her, Mutter Johanna ging vor ihrer Tochter, um sie vor zudringlichen Blicken oder gar Handgreiflichkeiten zu schützen.

Muss das Hemma in ein paar Jahren auch tun, wenn sie mit ihr, der kleinen Anna, die nicht mehr so klein sein wird, durch die Stadt geht? Hemmas kleiner Spiegel liegt in der Truhe, und manchmal, wenn sie Besorgungen macht, nimmt Anna ihn hervor. Sie weiß, dass sie nie so schön sein wird wie die große Anna. Ihre Haare sind dunkel und gerade, die Augen braun und fragend, die Züge unscheinbar. Nichts Auffälliges ist an der kleinen Anna ab Berg. Die große Anna aber fällt auf, sie ist großgewachsen, hat gekraustes Blondhaar.

Hemma spricht mit ihrer Schwester über Geldsorgen. Falten sind in Johannas Gesicht gegraben, als sie erzählt, dass ihr Mann die hohen Zinsen des Geldgebers nicht zahlen könne.

Die große Anna hat mitgehört, ihr Gesicht rötet sich. Sie redet auf einmal laut, überdeckt mit ihrer Stimme jene ihrer Mutter am anderen Tischende, erzählt der kleinen Anna vom Unterricht in Lesen und Schreiben. Sie haben denselben Lehrer, stellt sich heraus.

«Conrad kommt zu mir nach Muri, es macht ihm nichts aus», sprudelt die große Anna hervor.

«Was hast du gelernt?»

«Die Texte, die Conrad mir aus der Bibel übersetzt, kann ich fließend lesen, und ich kann ziemlich gut schreiben. Jetzt will er mir Latein beibringen.»

«Du bist viel weiter als ich. Ich habe erst angefangen, kenne die meisten Buchstaben.»

«Ich bin älter als du. Vielleicht muss ich bald ohne Unterricht auskommen.» Die große Anna stellt sich ans Fenster, winkt die kleine Anna herbei, und gemeinsam schauen sie in die Gasse.

Mägde und einzelne Damen drängeln sich vor den Ständen mit Anken, Eiern und Ziger, Berge von Kohl, Äpfel und Birnen türmen sich, die Früchte von Wespen umkreist, Hühner gackern, in der Marktgasse muhen Rinder, es wimmelt von Leuten, Knechte tränken die Pferde im Stadtbach, Verkäufer preisen ihre Ware lautstark an, Bettlerkinder stecken blitzschnell heruntergefallene Früchte ein. Da ist das Getrappel von Pferdehufen, Herren und bewaffnete Ritter reiten durch die Gasse, Stimmengewirr dringt zu ihnen herauf, unentwirrbar, der Geruch von Fisch dringt in die Nase und jener von frischen Pferdeäpfeln und Kuhfladen.

Anna von Kiental beugt sich weit hinaus, nimmt alles auf. Sie wendet sich erst ab, als ein Gejohle anhebt: Zwei Knechte haben sie in der Fensteröffnung entdeckt, und jetzt sind auch zwei junge Herren aufmerksam geworden und winken.

«Weißt du, dass ich dich beneide? Ich möchte auch hier wohnen, mitten in der Stadt. Bei uns auf dem Land ziehen ein paar Bauern durch, die auf dem Weg zum Markt in Bern sind, ab und zu gibt es fahrende Musikanten, ein paar Hausierer und Bettler, manchmal trabt in der Ferne ein Ritter vorbei. Sonst ist da nichts. Die Vögel singen, eine Eule krächzt in der Nacht, ich helfe der Mutter in der Küche, seit sie die Magd entlassen hat, um Geld zu sparen. Wir haben kaum noch Besuch. Hänschen spielt gern für sich allein. Mein Vater ist oft in der Stadt für seine Geschäfte. Du hast hier alles vor Augen, bist mittendrin.»

«Ich mag es, am Fenster zu stehen und zu beobachten. Kein Pferd kann nach mir ausschlagen, kein Bettler an meinem Kleid ziehen.»

Die Glocke der Leutkirche schlägt und verkündet den Mittag.