24,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

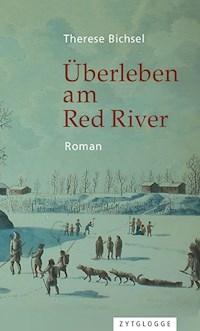

Angelockt von den Beschreibungen des verschuldeten Hauptmanns Rudolf von May, eines Berner Patriziers, der Kolonisten anwirbt, wandern im frühen 19. Jahrhundert rund 170 Menschen aus Bern und Neuenburg nach Kanada in die Gegend des heutigen Winnipeg aus. Die hoffnungsvoll begonnene Reise in ein neues Leben steht unter keinem guten Stern: Die vollmundigen Anpreisungen des Hauptmanns entpuppen sich weitgehend als leere Versprechen. Als die völlig erschöpften Auswanderer bei Wintereinbruch endlich den Zielort am Roten Fluss erreichen, erwartet sie grosse Not. Die Frauen, über die in dieser Männergesellschaft verfügt wird, trifft es besonders hart. Der Roman basiert auf einer wahren Geschichte, die in Briefen, Zeitungsartikeln und Erinnerungen gut dokumentiert ist. Der damals erst 15-jährige Maler Peter Rindisbacher (1806–1834) hat alle Stationen der beschwerlichen Schiffsreise über den Atlantik und von der Hudson Bay bis Fort Douglas in Bildern festgehalten. Seine Schwester Elisabeth sowie Anni Scheidegger, bei Beginn der grossen Reise zehnjährig, stehen im Zentrum des Geschehens, das aus ihrer Perspektive erzählt wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

THERESE BICHSEL

ÜBERLEBEN AM RED RIVER

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.

© 2018 Zytglogge Verlag AG, Basel

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Thomas Gierl

Coverbild: Peter Rindisbacher: Winter Fishing on the Ice of the Assiniboine and Red River, 1821

Vorsatz: Peter Rindisbacher: Occupation of the Unfortunate Colonists within sight of a Mass of ice of 5700 [metres], 1821

Nachsatz: Peter Rindisbacher: In the Tepee, 1825

Gesetzt aus: Frutiger LT Std, Garamond Premier Pro, Palatino LT Std

ISBN: 978-3-7296-0985-3

eISBN (ePUB): 978-3-7296-2226-5

eISBN (mobi): 978-3-7296-2227-2

E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch

www.zytglogge.ch

Therese Bichsel

Überleben am Red River

Roman

Für alle, die auswandern – trotzdem

Inhalt

Vorwort

Erster Teil: Schweiz

Zweiter Teil: Die Reise

Dritter Teil: Am Red River

Vierter Teil: Der Wegzug

Anhang

Liste der Personen

Biografische Notiz

Literatur/Quellen

Dank

Gefangen wer

aus sich

nicht auswandern

nicht in sich

einwandern kann

Rose Ausländer

Vorwort

Die Not war gross in der Schweiz in den Hungerjahren 1816/1817. Nordamerika tauchte wie ein Traum auf, und dieser Traum versprach ein besseres Leben. Rund 170 Personen, angeworben von einem Berner Patrizier, wanderten 1821 an den Red River in die Gegend des heutigen Winnipeg nach Kanada aus.

Der Berner Rudolf Wyss schilderte die Auswanderung an den Roten Fluss in einem Büchlein. Einige Abschriften von Briefen der Siedler sind erhalten. In alten Bibliotheksbeständen fand ich die Werbeschrift und verschiedene Briefe von Hauptmann Rudolf von May.

Besonders beeindruckend sind die Bilder des damals erst 15-jährigen Malers Peter Rindisbacher, der alle Stationen der beschwerlichen Schiffsreise über den Atlantik und von der Hudson Bay bis an den Red River festhielt. Bald nach der Ankunft freundete er sich mit Indianern an, wurde in ihre Tipis eingeladen und dokumentierte das Leben der Ureinwohner zeichnerisch, als es noch ziemlich intakt war. Vieles ist gesagt mit diesen ausdrucksstarken Bildern.

Da sind aber auch die Siedlerinnen, die es noch härter traf: Etliche der Berner und Neuenburger Mädchen (einige erst 15-jährig) und Frauen wurden gleich nach der Ankunft (zwangs-)verheiratet. Ann Adams (ehemals Anni Scheidegger) war als Zehnjährige bei der Aussiedlung dabei. Als alte Frau erzählte sie einem Journalisten von den frühen Jahren am Red River. Sonst gibt es kaum Spuren der Frauen.

Die erwähnten Quellen bilden – zusammen mit vielen anderen – das Faktengerüst des Romans.

Elisabeth Rindisbacher (Peters Schwester) und Anni Scheidegger möchte ich in meinem Buch eine Stimme geben.

Therese Bichsel

Erster Teil: Schweiz

Winterabend auf dem Land

Münsingen, Januar 1821Elisabeth, 20-jährig

Die Dämmerung senkt sich wie eine blaue Glocke über das Dorf. Schnee knirscht unter den Füssen der gebückten Gestalten, die jetzt noch unterwegs sind. Sie sieht den Atem vor ihrem Mund. Nebelfetzen winden sich um die Bäume an der Aare. Metallisches Klopfen kommt von unten aus der Hufschmiede, ein Pferd wiehert ungeduldig.

Elisabeth schliesst das kleine Fenster, dreht sich um ins dunkle Innere der Küche, in der sich die Familie wie jeden Abend um die Feuerstelle drängt. Das Feuer ist heruntergebrannt, niemand beachtet es, alle fahren in ihren Tätigkeiten fort, nur etwas langsamer. Rasch geht sie hin, legt zwei Scheiter nach, die Funken stieben.

Sie setzt sich, greift nach der Stopfarbeit, spürt die Wärme auf ihrer Haut. Das Feuer flackert, erhellt abwechselnd das eine, dann das andere Gesicht, wirft groteske Schatten an die Wand. Die kleinen Schwestern Stini und Mädi wickeln unter der Aufsicht der grösseren Schwester Annabarbi das Garn zu Knäueln. Ein Scheit fällt zischend in sich zusammen, Mädi lässt den Knäuel aus der Hand fallen und Vreneli, die Kleinste, rennt ihm lachend hinterher. Annabarbi droht mit dem Finger, dann starrt auch sie in die Flammen.

Die Härchen auf Elisabeths Armen kräuseln sich von der Hitze, ihr Rücken aber ist kalt, die Stopfarbeit sinkt in den Schoss. Löcher stopfen, in den Socken der Männer, den Strümpfen der Mädchen. Nichts anderes tut sie den ganzen Tag. Ohne Unterlass stopft sie auch die Münder der kleineren Geschwister. Nur um Christian und Peter, 17 und fast 15, muss sie sich nicht kümmern, sie kommen zum Essen, gehen wieder. Christian begleitet den Vater. Peter sitzt in einer Zimmerecke und zeichnet, er ist in sich selbst versunken, die Feder gleitet übers Blatt, sein Blick ist abwesend, die kleinen Schwestern lassen ihn in Ruhe.

Die Mutter ist da, sie verspinnt Wolle, wieder einmal aber steht das Rad still, der Faden ist gerissen, sie blickt vor sich hin. Elisabeth will zu ihr hingehen, die Fadenenden zusammendrehen. In diesem Moment öffnet sich die Tür, der Vater und Christian treten ein, es kommt Leben in die Küche, in die Familie. Alle sind plötzlich in Bewegung, die Schwestern wickeln geschäftig das Garn, Peter beugt sich über das Blatt, das Spinnrad der Mutter dreht sich von Neuem, Elisabeth beugt sich über ihre Stopfarbeit. Sie schielt zum Vater hin, will die Laune von seinem Gesicht ablesen. Aber er hat sich abgewandt, blickt in die eindunkelnde Landschaft. Wahrscheinlich ist es ein schlechter Tag, seine Mundwinkel hängen, wie oft jetzt, nach unten, nichts ist wie früher.

Früher. Das war die Zeit im Luchsmattli, in Eggiwil. Das kleine Heimet mit dem Dach wie eine tief über den Kopf gezogene Kappe, am Waldrand gelegen. Der Gesang der Vögel, steil abfallende Felder und Wiesen, wenig Sonne. Man kannte nichts anderes. Das war die Welt der Familie Rindisbacher, hier lebte man, arbeitete man. Als die Grossmutter 1815 starb, wurde alles anders. Mit dem Grossonkel, mit dem sie das Luchsmattli teilten, verstand sich der Vater nicht mehr nach Grossmutters Tod. Der Grossonkel wollte wie immer Dinkel und Weizen anpflanzen, der Vater auf die neumodische Kartoffel setzen. Als im nasskalten Sommer 1816 das Getreide auf den Feldern verfaulte, hatte der Vater genug. Es gab laute Wortwechsel, Türen schlugen, der Vater war immer öfter abwesend. Dann verkündete er eines Tages, dass der Grossonkel ihn auszahle, sie zögen weg nach Wichtrach, in die Brunnmatt. Die Kleinen begriffen nicht, um was es ging, Christian wurde bleich, Peter fiel das Stück Kohle, mit dem er zeichnete, aus der Hand.

Elisabeth war damals fünfzehn, kaum hatte sie Zeit, sich von Jakob zu verabschieden. Man hatte alles aufgeladen, was auf zwei Fuhrwerken Platz hatte, und war mit der schwankenden Habe davongefahren, unter den Augen der Nachbarn, die den Kopf schüttelten über Rindisbachers, Leute von hier, die wie Fahrende davonzogen, ins Ungewisse.

Jakob. Er hatte in der Schule hinter ihr gesessen, hatte sie geneckt, ihr heimlich unter der Bank die Schürzenbändel gelöst. «Oh, die Haselmaus regt sich auf», lachte er, wenn sie sich verärgert umdrehte. «Wieso nennst du mich Haselmaus?», hatte sie ihn einmal gefragt. «Ganz einfach – deine Augen sind wie Haselnüsse und deine Haare haben die gleiche Farbe wie die Haselmaus.» Er hatte ihr Streiche gespielt. Aber im Frühling 1816, als sie vom Holzsammeln kam und sie sich am Waldrand begegneten, hatte er sie geküsst und einen Moment in seine Arme geschlossen, bevor er sie lachend losliess.

Als sie ihm ein paar Wochen später von ihrem Weggang erzählte, sah er sie ungläubig an. «Ich verstehe deinen Vater nicht. Wir sind in Eggiwil zu Hause, am Röthenbach. Man geht nicht einfach weg, nur weil dieses Jahr das Wetter schlecht ist.»

Als der Wegzug bevorstand, hatten sie sich in der Dämmerung am Waldrand verabredet, an der Stelle des Kusses vom Frühling. Er hatte sie noch einmal geküsst, und sie hatte seinen herben Geruch wahrgenommen, den Geruch von Feldern und Wald. In diesem Geruch fühlte sie sich zu Hause.

Er hatte ihr Gesicht in seine Hände genommen, war plötzlich ernst. «Ich warte auf dich, Haselmaus. Du wirst hierher zurückfinden.» Er zeigte auf die Haselsträucher am Waldrand. «Und wenn dein Vater keine Einsicht zeigt, so werde ich dich suchen und finden. Wohin zieht ihr?»

«Nach Niederwichtrach, ins Bauernhaus Brunnmatt.»

«Das werde ich mir merken.» Seine Hand fiel herab, ihm schaute bereits wieder der Schalk aus den Augen. «Du ziehst in die Welt hinaus. Auf Wiedersehen, Elisabeth.» Mit grossen Schritten ging er davon.

Elisabeth blickt hoch. Der Vater hat sich umgedreht, seine Mundwinkel zeigen nach oben, seine Augen blitzen wie früher – ganz anders wirkt er als in den vergangenen Wochen, als ihn eine Last zu drücken schien.

«Bald einmal kommt ein Herr zu uns, ein ganz vornehmer – einer, der zu den Berner Patriziern gehört, Hauptmann Rudolf von May. Merkt euch diesen Namen. Es kann sein, dass unser Weg unter seiner Führung bald weit weg führt, in fruchtbare Gegenden, von denen wir hier nur träumen können.»

Alle hängen an den Lippen des Vaters, es ist so still, dass man das Kratzen von Peters Feder auf dem Papier hört. Ärgerlich mustert ihn der Vater. Peter schaut nicht auf, er zieht die Feder mit grossen Strichen übers Papier, holt immer wieder Tinte aus dem Fässchen. Der Mutter ist von Neuem der Faden gerissen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie springt auf und stellt keine der Fragen, die sich in Elisabeths Kopf drehen, sondern nimmt die Halszither – ‹Hanottere› wird sie genannt –, die an der Wand lehnt. Für einmal zupft sie nicht zögernde und melancholische Töne, sondern eine lüpfige Melodie.

Der Vater klatscht in die Hände, alle stehen sie auf, auch Peter. Sein Blatt gleitet zu Boden, es ist von grossen Strichen durchkreuzt und mit Tintenflecken übersät. Er greift nach seiner Zither – die Mutter hat ihm das Spiel schon vor ein paar Jahren beigebracht. Und er stimmt ein, nimmt die Melodie der Mutter auf, setzt sie fort, die Mutter schaut zu ihm hin und lacht, ihre Lippen formen sich zu Worten, sie singt zur Melodie, auch wenn niemand die Worte versteht. Alle stimmen ein, Christian, der nicht singen kann, krächzt. Elisabeth nimmt die Kleinen an der Hand, und sie tanzen im Kreis, sie muss aufpassen, dass sie nicht über den Saum ihres Rocks stolpert. Der Vater nimmt der Mutter das Instrument aus der Hand und macht mit ihr Tanzschritte, ihre Augen leuchten. Peter legt sich noch mehr ins Zeug mit seiner Zither, sein Gesicht ist verzogen – vor Freude, vor Fragen, vor Schmerz, wer weiss es denn? Das Zimmer ist ein Tollhaus, alle Schwere ausser Kraft gesetzt. Elisabeth taumelt dahin mit den anderen.

Erst als ein Pferd in der Schmiede unter ihnen durchdringend wiehert, halten sie inne und sind wieder da, in dieser Mietwohnung über der Hufschmiede der Gebrüder Bürki in Münsingen, wo sie hingezogen sind, nachdem sie die Brunnmatt hatten verlassen müssen. Das Feuer ist in sich zusammengefallen, Kälte breitet sich aus, es ist fast ganz dunkel. Elisabeth geht zur Feuerstelle, bläst in die Gluthöhlen, die geheimnisvoll aufleuchten, und legt noch einmal zwei Scheiter nach.

Sie streicht die Schürze glatt. «Mutter und ich kochen Mus zum Znacht, du, Annabarbi, hilfst uns dabei.»

Man nickt – Mus, ein weiteres Mal Mus, was denn sonst –, jeder nimmt seine Tätigkeit wieder auf, Peter sucht ein neues Blatt hervor, der Vater und Christian verlassen die Küche.

Schuldschein Rudolf von May / Brief

(zusammenfassend aus dem Französischen übersetzt)

Darlehen vom 25. März 1818

Herr Rudolf von May, von Utzenstorf, Burger der Stadt Bern, Hauptmann im Dienst Ihrer Britischen Majestät, erhält den Betrag von 6000 Franken aus der Familienkasse der noblen Familie May in Bern. Der Zins, jährlich geschuldet, beträgt für die ersten drei Jahre 2 Prozent (= 120 Franken), danach 4 Prozent, zahlbar jeweils auf den 25. März, erstmals im Folgejahr. Schuldner von May haftet mit all seinen gegenwärtigen und künftigen Gütern für das geliehene Geld.

1819–1822 begleicht von May den Zins, 1820 bezahlt er 320 Franken ab. Ein Protokoll bezeugt fortwährende Auseinandersetzungen zwischen Rudolf von May und der Familie May zur Zahlung der Zinsen und Rückzahlung des Darlehens.

Brief 1. März 1820

Rudolf von May adressiert den Brief an den verehrten Präsidenten und die verehrten Verwandten der Familie May.

Er spricht von einer unglücklichen Reise nach Kanada, die hinter ihm liege. Alles habe sich verändert seit seiner Abreise aus Kanada 1816. Das Bargeld fehle nach dem Krieg, viel Elend sei die Folge. Der Gross- und Einzelhandel sei fast zerstört, Bankrott folge auf Bankrott. Künste und Handwerk würden ebenfalls darben. Aus der Landwirtschaft, auf die er seine Hoffnungen hauptsächlich gesetzt habe, seien keine Mittel zu gewinnen, der Preis des Getreides sei sehr tief. Die Bauern hätten die Kosten der Bewirtschaftung, verdienten aber nichts. Das gelte noch viel mehr für solche, die nicht selbst Hand anlegen könnten, wie er selbst. Alle Offiziere, die beim Friedensschluss in Kanada Bauernhöfe erworben hätten, hätten sie wieder verkauft. Was hätte es ihm also genützt, unter diesen Bedingungen Land zu erwerben? Statt zu verdienen, hätte er sich ruiniert …

Hauptmann d’Odet d’Orsonnens, sein alter Freund, habe ihm einen Auftrag mit sehr vorteilhaften Bedingungen vorgeschlagen, den Lord Selkirk ihm selbst angeboten hatte, den er aber aufgrund seiner Situation nicht habe annehmen können: sich in die Schweiz zu begeben und dort Kolonisten zu verpflichten für die Kolonie am Roten Fluss. Angesichts der Unmöglichkeit, in Kanada zu bleiben, habe er sich entschlossen anzunehmen und nach England zu reisen, wo er so lange geblieben sei, um alle Abmachungen zu treffen für diesen Auftrag, mit dem er im vergangenen November hierher zurückgekehrt sei.

Mit Unterstützung der Vorsehung hoffe er, das Kapital in wenigen Jahren zurückerstatten zu können; in der Zwischenzeit wolle er regelmässig die Zinsen zahlen. Wenn der Auftrag, Kolonisten für Lord Selkirk anzuwerben, erfolgreich sei, hoffe er, wenn nicht in diesem Jahr, wenigstens im nächsten Jahr recht schnell in der Lage zu sein, die Schuld zurückzuzahlen …

Ein Treffen in der Stadt

Bern, Februar 1821Anni, zehnjährig

Ich gehe an Mutters Hand, Vater läuft voraus. Weil unter den Lauben zu viele Leute sind, sagt er, wir sollen aufs Kopfsteinpflaster auf die Gasse wechseln, wenn wir ihn schon begleiten – er will nicht zu spät kommen. Mutter meint, dass sie diesen Moment miterleben möchte, wenigstens von aussen, da sie ihn nicht ins Pfarrhaus begleiten darf. «Der Herr Hauptmann will keine Weiber», sagt Vater, «das ist eine Sache unter Männern.» – «Aber wir fahren doch auch mit, die ganze Familie», stösst Mutter hervor, «nicht wahr?» – «Natürlich», winkt Vater ab, «unser Ältester, der Hans, ist mein bester Helfer, und du schaust zu den Kleineren.» Er hat sich halb umgewandt beim Reden, stösst gegen den Bottich einer Magd, die beim Brunnen wäscht, fällt fast, fängt sich auf, unterdrückt einen Fluch, eilt weiter.

Die alte Magd schaut auf, ihr Gesicht ist rot von der Kälte, die Finger sind dick geschwollen. «Der Herr hat es eilig», murmelt sie grinsend, in ihrem Mund sehe ich nur drei Zähne, einer davon ist ganz schwarz. Ich hätte gern länger in diesen gruseligen Mund geguckt, aber Mutter ist schon weiter, ich rutsche auf einem eisigen Pflasterstein aus, sie zerrt mich hinter sich her, ich soll mich jetzt nicht anstellen. Ich beisse die Lippen zusammen, bin ja froh, dass ich mitdarf, Marianna ist zu Hause, meine kleineren Brüder Samuel und Christen ebenfalls.

Wir nähern uns dem Zytglogge, den kenne ich, da oben ist der goldene Mann, der die Stunden schlägt. Und als der Turm grösser und grösser wird, wir fast vor dem Turm angelangt sind, kräht der Hahn, die Bärchen bewegen sich ringsum, der Narr schlägt lachend seine zwei Glöcklein und dann hebt der goldene Mann hoch oben seinen Hammer zum Schlag. Aber schon zieht mich Mutter weiter, unter dem Turm durch, Vater stöhnt, dass er jetzt doch zu spät sei, elf Stundenschläge dröhnen in meinen Ohren.

Wir eilen weiter über einen Platz auf das Kornhaus zu, das ich kenne – «Dort kommt unser Essen her», sagt Mutter immer, ohne das Korn müssten wir hungern, wie das vor ein paar Jahren der Fall war. Aus dem Korn backt sie unser Brot. Aber das Kornhaus ist nicht unser Ziel, wir biegen in die Gasse daneben ein, eine grosse Kirche kommt in Sicht, die ich noch nie von innen gesehen habe. Unsere Kirche ist das Münster, dort besuchen wir jeden Sonntag die Predigt. «Das ist die Französische Kirche mit dem Pfarrhaus», sagt Mutter zu mir und hält inne, wir schauen zu, wie Vater auf das Pfarrhaus zusteuert, ohne noch einmal zurückzublicken. Er benutzt den Türklopfer, eine Bedienstete öffnet die Tür, und sie fällt hinter ihm ins Schloss.

Mutter bleibt stehen. Mir ist kalt, die Kälte kriecht an meinen Beinen hoch, meine Zehen sind wie Eisstückchen. Ich hüpfe von einem Fuss auf den andern, Mutter weist mich zurecht. «Wann kommt Vater wieder heraus?», frage ich. «Es wird länger dauern», antwortet Mutter, die auf die Tür starrt. «Warum bleiben wir noch?», will ich wissen. «Du fragst zu viel, Kind», meint Mutter. Sie schaut auf das Haus, wie wenn sie von aussen hineinsehen möchte, aber das kann man nur bei den Holzhäusern, mit denen man spielt. Wir haben ein solches Häuschen, bei dem man das Dach aufklappen kann, Vater hat es für uns geschnitzt.

«Wir warten zu Hause auf Vater», sagt Mutter endlich. Sie geht jetzt langsam, richtet den Blick auf den Boden und hat meine Hand losgelassen. Sie sieht nicht, dass vor dem Kornhaus Pferdeäpfel liegen, die in der Kälte dampfen, und ich muss sie darum herumsteuern. Aus der Bäckerei an der Ecke dringt der Geruch nach frischem Brot, die Bäckerin legt eben frische Laibe in die Auslage hinter dem Fenster. Mutter hat kein Auge dafür, und auch den scharfen Geruch, der aus der Essighandlung kommt, bemerkt sie nicht. Wir biegen in die Lauben der Metzgergasse ein, wo man manchmal das Brüllen von Tieren hört, grosse Fleischstücke hängen an Haken in den Metzgereien, nackte Kaninchen ohne Fell liegen in der Auslage, daneben Schnüre mit Würsten.

Mutter reisst mich fast die Treppe hoch im Haus, wo wir zuoberst wohnen, an der Tür im ersten Stock vorbei, wo Vater einmal sein Kabinett hatte, er war Doktor, aber hinter dieser Tür arbeitet jetzt ein anderer Mann, der die Wässerchen der Leute anschaut und ihnen Verbände um Arme und Beine legt. Ich weiss nicht, wieso Vater nicht mehr Doktor ist, Mutter sagt, es seien nicht mehr viel Leute ins Kabinett gekommen, Vater meint, es sei nichts für ihn, stinkende Wunden zu behandeln und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu den Kranken ausrücken zu müssen, denen er oft nicht mehr helfen könne.

Unter dem Dach klappert es. Vater hat zwei grosse Webstühle angeschafft. Ich reiche meinen abgeschabten Mantel der Mutter und steige die Holzstufen in den Dachstock hoch. Hans und Marianna sitzen an den beiden Webstühlen. Es fällt Licht durch die Dachfenster, sie schieben die Schiffchen mit dem farbigen Faden hin und her durch die Kettfäden. Ich gehe zu Marianna, lehne einen Moment den Kopf an ihre Schulter. Sie starrt auf das Muster, das vor ihr liegt, hat Schweisstropfen auf der Stirn, obwohl es kalt ist unter dem Dach, nur durch die Luke steigt Wärme von der Küche herauf. Hans, mein grosser Bruder, hat eine tiefe Falte auf der Stirn beim Arbeiten, ich nähere mich ihm nicht, er könnte mit der Hand nach mir schlagen, wenn ich ihm lästig falle. Unentschlossen bleibe ich einen Moment stehen, Marianna schaut nicht auf.

Ich weiss ja, Weben ist anstrengend. Hans hat es ein Jahr lang auf Wunsch des Vaters gelernt, Marianna hat ihm über die Schulter geguckt, der Weber, dem Vater die Stühle abgekauft hat, hat ihnen geholfen, die ersten Kettfäden zu spannen. Jetzt müssen sie selbst zurechtkommen. Erst letzte Woche hat Herr Flügel von der Tuchhandlung in der Kramgasse die gelieferten Stoffe als minderwertig zurückgewiesen. Vater war wütend, er will die Ware zu einem guten Preis verkaufen. Er warf das zurückgewiesene Tuch im Dachstock zu Boden, fuchtelte mit den Händen, schrie, es könne nicht sein, dass er Hans vergebens zu diesem Weber in die Lehre geschickt habe, und Marianna solle sich endlich anstrengen. Die beiden zogen die Köpfe ein. Später konnte Vater den Stoff doch noch verkaufen – zu einem geringeren Preis an eine kleine Tuchhandlung in der Kesslergasse.

Manchmal ist Vater sehr zornig. Dann habe ich Angst vor ihm. Ich bin froh, dass ich noch nicht gross genug bin, um an einem der Webstühle zu arbeiten. Es ist besser, in die Wohnung zurückzugehen.

Meine jüngeren Brüder Sämi und Christen spielen in der Kammer, wo sie zusammen mit Hans schlafen, sie hören nicht, dass ich in die Wohnung gekommen bin, Christen wirft die Zinnsoldaten seines Bruders um, und Sämi weint vor Wut. Mutter greift nicht ein, sie sitzt in der Küche an einer Näharbeit, alles näht sie jetzt selbst, da wir die Magd nicht mehr haben. Ich setze mich zu ihr. Ihre Hand zittert so stark, dass sie den Faden nicht durch das Öhr bringt, ich helfe ihr, fädle ihn ein, dann stichelt sie und scheint doch nicht recht voranzukommen, nimmt immer wieder ihre goldene Taschenuhr aus der Schürze, starrt auf das Zifferblatt, steckt sie wieder weg.

Endlich höre ich schwere Schritte auf der Treppe. Die Tür wird aufgestossen, Vater steht im Rahmen, er schnauft vom Treppensteigen. Er sagt eine Weile gar nichts, Mutter sucht sein Gesicht ab, fragt aber nicht. Vater lässt sich schwer in den Sessel fallen, blickt auf seine gefalteten Hände. «Es kann was werden», stösst er hervor. «Ich gehe morgen noch einmal ins Pfarrhaus zum Herrn Hauptmann. Es gibt noch einiges zu besprechen.» Er lässt die Daumen umeinander kreisen, schaut die Mutter an. «Ich bin mir schon fast sicher: Wir wandern im Mai nach Nordamerika aus. Dort ist das Land fruchtbar, wir können neu anfangen. Freust du dich nicht, Anna?» Er zieht die Augenbrauen hoch.

«Doch doch», sagt Mutter schnell, ihre Hände aber zittern noch mehr.

Auswandern. Nordamerika. Wo ist das? Ich wage nicht zu fragen.

In der Kammer nebenan ist es mucksmäuschenstill. Die Brüder haben zugehört, sie stürmen plötzlich in die Küche und Christen, der Kleinere, pflanzt sich vor Vater auf: «Gehen wir weg? Wohin?»

Statt einer Antwort zieht Vater eine Broschüre aus seiner Manteltasche. «Das ist die Schrift, die mir der Herr Hauptmann von May mitgegeben hat, damit ich alles noch einmal lesen und überdenken kann.» Vater fängt an vorzulesen, und ich verstehe lange nicht alles, es geht so schnell. Von einem Roten Fluss in Nordamerika höre ich, von fruchtbaren Wiesen und Gärten, Getreide, Kartoffeln, Flachs, Hanf, von Seen und Flüssen mit viel Fischen, von Schweinen, Schafen, Rindern und eingeborenen Indianern, die uns Pferde verkaufen würden.

«Kurz», Vater betont nun jedes Wort einzeln, «kein Teil von Amerika und kein Land in der Welt bietet dem Kolonisten, der sich dort niederlassen will, so viel Annehmlichkeiten und Vorzüge wie diese schöne Kolonie.» Er blickt auf, klappt die Schrift zu und streckt sie uns hin.

Christen drängt sich für einmal nicht vor, ich nehme die Broschüre an mich. Ich werde buchstabieren und lesen, bis ich diese ganze Schrift auswendig kann, nehme ich mir vor. Ich werde Wörter erfragen müssen – Kolonie, Kolonisten.

Sämi schwafelt aufgeregt: «Hast du Indianer gesagt, Vater? Der Lehrer hat einmal von ihnen erzählt, sie haben Federn auf dem Kopf. Laufen die überall in Nordamerika herum?»

«Ich denke schon», Vater lächelt. «Wir werden sie kennenlernen, sie wohnen schon lange in diesem Land.»

Sämis Mund steht offen vor Aufregung, er nickt begeistert.

‹Indianer›. Ein weiteres Wort, das ich nicht kenne. Anscheinend haben sie Federn auf dem Kopf. Stimmt das? Ich schäme mich, weil mein Bruder, der ein Jahr jünger ist, mehr weiss als ich.

Kurze und wahre Uebersicht aller der Vortheile, welche ein Ansiedler in der Kolonie des Rothen Flusses, in Nordamerika gelegen, zu erwarten und zu geniessen hat.

Herausgegeben von Hrn. Hauptmann von May, von Bern, 30. Weinmonat 1820

Es hat der hochgeborne, jüngst verstorbene Graf von Selkirk, ein schottischer Edelmann, von hohem Rang und grossem Vermögen, eine grosse Strecke sehr fruchtbares Land, in Nordamerika gelegen, nebst allen darauf haftenden oberherrlichen Landesrechten, obere und niedere Gerichtsbarkeit etc. gekauft. Diess schöne Land liegt zwischen dem 49 und 50ten Grad nördlicher Breite, in einem gemässigten und sehr gesunden Climat, auf den beiden Ufern des Rothen-Flusses, der sich in den grossen See Winipek ergiesst, etwa 230 Stunden südwestlich von der Hudsons-Bay, nicht sehr weit von den Quellen des Missisippi-Flusses.

Der Winter ist wie der unserer Bergländer, und dauert zwischen 4 bis 5 Monaten; der Sommer aber ist schöner, wärmer und trockener als der unsrige. Das Land besteht grösstentheils aus grossen, flachen Ebenen, hier und dort durch mässige Hügel unterbrochen, die mit dem schönsten Holz bewachsen und nicht steil sind; diese schönen Ebenen bestehen aus natürlichen, fruchtbaren, mit den schönsten, fetteste, 4 bis 5 Schuhe hohen Grasarten bewachsenen Wiesen, die einen ausserordentlich fruchtbaren, aus einer 7 bis 8 Fuss tiefen Lage schwarzer Gartenerde, auf einer Unterlage von Kalkstein ruhend, bestehenden Boden haben, wo der Kolonist also nichts zu thun hat, als den Rasen umzubrechen, oder zu pflügen, zu säen und zu bepflanzen, wo er gleich bei der ersten Erndte 35 bis 45 mal die Aussaat zurück erhält.

Holz ist im Ueberfluss vorhanden, sowohl zum Bauen, Brennen, wie zu allen andern Lebensbedürfnissen. Alle Arten Getreide, Gartengewächse, Kartoffeln, alle möglichen Arten Fruchtbäume, selbst die feinsten, die man in Europa hat, Hanf, Flachs, Tabak, Färberwurzeln, gedeihen ausserordentlich und geben reiche Ausbeute; diese grossen natürlichen Wiesen ernähren eine ungeheure Menge Wildes, insonderheit unzählbare Herden wilder Ochsen, die aber nicht sehr wild und leicht zu schiessen sind. Alle Seen und Flüsse, daran das Land sehr reich ist, sind voll der schönsten Fische. Die Jagd und Fischerei steht jedem Kolonisten frei, so dass ein solcher schon allein dadurch sich und seine Familie ernähren kann. Auch der Zucker-Ahornbaum, von dem man einen herrlichen Zucker zubereitet, und in Amerika allgemein beliebt ist, und den Rohr-Zucker ganz entbehrlich macht, wächst dort überall. Reich ergiebige Salzquellen finden sich häufig, so dass die Kolonisten sich dieses unentbehrliche Lebensbedürfniss sehr leicht und im Ueberfluss verschaffen können.

Besuch des Hauptmanns

Münsingen, Februar 1821Elisabeth, 20-jährig

Ein Pferd wiehert vor dem Haus. Es ist Sonntag – das kann nicht einer der Bauern sein, der ein Pferd zum Beschlagen der Hufe zu den Gebrüdern Bürki bringt. Elisabeth öffnet das kleine Fenster und erblickt den Herrn in Uniform, wie er vom Pferd springt und seinen dunklen Hengst an einem Ring am Haus anbindet. Vreneli, die Fünfjährige, zieht an ihrer Schürze. Elisabeth hebt sie hoch, und zusammen bestaunen sie den Hauptmann von May – denn niemand anders kann es sein –, der hohe Herr wird bei den Rindisbachers erwartet.

Die ganze Familie sitzt um den Tisch in der guten Stube, als der Vater den Herrn Hauptmann hereinführt. Die rote Uniformjacke mit den Epauletten, die weissen Beinkleider, die schwarzen Stiefel und der schwarze Hut – oder nennt man das Uniformmütze? –, den der Herr in der Hand trägt, sind beeindruckend. Die Kinder schweigen. Der Vater hat gesagt, dass sie zuhören dürfen, wenn sie still sind. Christian und der fast erwachsene Peter dürfen Fragen stellen, wenn sie das möchten. Mutter und Elisabeth sind für die Beaufsichtigung der Kleinen und für die Bewirtung zuständig: Gedörrte Apfelschnitze und Baumnusshälften stehen in kleinen Schalen auf dem Tisch, dem Herrn wird Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen angeboten, man will nicht kleinlich sein.

Rudolf von May setzt sich, aufgefordert durch den Vater, er legt den Hut vor sich auf den Tisch. Die kleinen Schwestern staunen den Offizier noch immer an, in Vrenelis Hand zuckt es, gern möchte die Kleine über die samtenen Fransen der Epauletten streichen, die vor ihrer Nase baumeln. Elisabeth ist überrascht, dass unter dem Hut ein ganz normaler Mann zum Vorschein kommt, wenn man von der roten Uniformjacke absieht, die fast blendet: Herr von May ist von mittlerer Grösse und über vierzig, seine Augen sind blassblau, das Haar ist eher dünn, Linien ziehen sich um seinen Mund, wie wenn der Herr viel Schweres durchgemacht hätte. Aber natürlich, er diente in einem Schweizer Regiment für England, hat im Krieg gekämpft gegen Napoleon und in Nordamerika gegen die Amerikaner, hat der Vater erzählt.

Der Herr räuspert sich. «Es freut mich, vor der versammelten Familie über die Auswanderung sprechen zu können. Euer Familienvorstand wird über mich berichtet haben, ich bin der Herr Rudolf von May, von Utzenstorf, Burger von Bern, ehemaliger Hauptmann in königlich-grossbritannischen Diensten. Lord Selkirk, ein hoher schottischer Edelmann, hat mich zu seinem Commissarius ernannt. Der Lord ist ein Menschenfreund. Er hat grosse Ländereien am Roten Fluss in Nordamerika gekauft, damit sich dort Hochländer niederlassen konnten, die in Schottland nicht mehr genug zum Leben hatten. Nun will er auch Schweizern die Möglichkeit geben, sich in diesen fruchtbaren Ländereien am Roten Fluss niederzulassen.» Von May, der bis jetzt die Augen gesenkt hielt, schaut auf und mustert jedes einzelne Familienmitglied bis hin zur Kleinsten aufmerksam. «Lord Selkirk denkt an arbeitsame und ehrliche Leute, wie ihr es seid. Ich habe mit ihm über Familien wie die eure gesprochen, Leute, denen die Hungerjahre 1816 und 1817 einen bösen Streich gespielt haben.»

Elisabeth sieht, wie der Vater die Stirn runzelt, er hat es nicht gern, wenn man über die Zeit spricht, als sie vom Luchsmattli wegzogen und bald die Brunnmatt auch wieder verkaufen mussten. Hungerjahre? Der Magen hat oft geknurrt und sie manchmal am Einschlafen gehindert. Die Kleinen aber haben nie gehungert und nicht in der Not Gras gegessen, wie das bei anderen Kindern anscheinend der Fall war. In der leeren Scheune haben sie jedes einzelne Korn zusammengelesen, Elisabeth hat die Bohnen, Erbsen und Linsen mit Blättern und Nesseln gestreckt, hat faule Äpfel gekocht.

Der Herr von May hat weitergesprochen. «Die Bedingungen für die Landnahme sind vorteilhaft. Jede erwachsene Person zahlt 21 Louis d’Or für die Überfahrt und freien Unterhalt von Basel bis in die Kolonie – Kinder ab zehn Jahren bezahlen 15, diejenigen ab zwei Jahren nur elf Louis d’Or. Die Hälfte der Beträge ist vor der Abreise in bar zu begleichen, der Rest mit einem Zins von fünf Prozent in einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren nach der Ankunft.»

Es ist still geworden um den Tisch, nicht einmal Vreneli zappelt mehr mit den Füssen. Die Grossen rechnen, man sieht es an ihrem nach innen gerichteten Blick. Elisabeth gibt schnell wieder auf – sie weiss ja nicht, wie viele Goldmünzen der Vater noch besitzt, das Zahlenbeigen ist sinnlos.

«Zahlen wir all dieses Geld Ihnen, Herr Hauptmann?», fragt der Vater.

«Nur eine kleine Anzahlung. Ich werde Euch einen Bankier angeben für den Rest des Betrages. Dieser wiederum wird mir das Geld erst entrichten, wenn die Schiffe der Kolonisten Rotterdam verlassen haben», sagt Rudolf von May fast streng. Und fügt etwas lockerer an: «Gibt es Fragen?»

«Wie viele Leute leben schon in der Kolonie am Roten Fluss?», will der Vater wissen.

«An die 300 schottische Hochländer mit ihren Familien werden es sein. Und etwa 50 Meuron-Soldaten.» Er sieht die fragenden Blicke und fügt an: «Die meisten dieser Soldaten dienten in unserem Regiment de Meuron, einige im Regiment von Wattenwyl – der Name ‹Meurons› wird nun für alle verwendet. Zuletzt waren die Meurons in Nordamerika im Einsatz für Lord Selkirk. Nachdem das Regiment entlassen war, wollten einige am Roten Fluss bleiben, der Lord gab ihnen Land zu vorteilhaften Bedingungen.»

‹Meurons›. Dieser fremde Name mit dem näselnden Laut will Elisabeth nicht gelingen, als sie ihn leise für sich nachspricht. Ihr Bein ist eingeschlafen, sie lässt Vreneli, die nicht mehr ganz leicht ist, auf dem anderen sitzen.

«Werden wir in der Kolonie ein fertiges Haus beziehen können?» Die Mutter, die etwas zurückversetzt vom Tisch in der dunklen Ecke sitzt, hat das Wort erhoben.

Rudolf von May lässt sich nicht anmerken, ob er die Anrede durch eine Frau ungewöhnlich findet. «Die Siedler werden bereits errichtete Häuser beziehen, bis sie ihre eigenen Häuser gebaut haben. Dabei wird man ihnen helfen.»

Die Mutter schaut auf ihre Hände, bedankt sich nicht für die Antwort.

«Warum seid Ihr selbst nicht am Roten Fluss geblieben?» Eine etwas ungebührliche Frage von Christian. Wird der Herr sie beantworten?

Herr von May zögert nur kurz. «Leutnant von Graffenried, auch ein Berner, begleitete Lord Selkirk nach Fort Douglas und blieb ein Jahr dort. Ich bin nie so weit ins Landesinnere gekommen. Von Graffenried und andere haben mir den Roten Fluss und die Umgebung wärmstens empfohlen.» Er mustert den kräftigen Christian. «Vater und Sohn Rindisbacher sind Bauern und Viehdoktoren, habe ich gehört. Das sind die richtigen Berufe für die neue Kolonie Fort Douglas – es wartet dort viel Arbeit.»

«Und was ist mit den Indianern?» Jetzt stellt auch noch Peter eine Frage, der ungelenke Fünfzehnjährige, der umso geschickter mit dem Zeichenstift hantiert.

Der Vater steht auf: «Wir haben den Herrn Hauptmann lange genug aufgehalten.»

Von May winkt ab. «Der junge Mann wird in meiner Schrift von den Indianern gelesen haben – er soll seine Antwort haben. Die Wilden leben in der Nähe, sind aber grossenteils friedlich. Man muss keine Angst haben, wenn man sich an die Anweisungen des Gouverneurs hält.» Auch von May erhebt sich nun. Er lässt seinen Blick über die Familienrunde schweifen, bleibt am Familienvater hängen. «Rindisbacher, wenn Ihr Euch für die Kolonie entschlossen habt, kommt ins Pfarrhaus bei der Französischen Kirche, und wir schliessen den Vertrag ab. Die Anzahlung für alle müsst Ihr dann mithaben.» Er verabschiedet sich mit einem Nicken, setzt seinen Hut auf, dreht sich um und schreitet über die Treppe hinunter davon, der Vater und die Mutter begleiten ihn zur Tür.

Wie gross und schnittig der Herr Hauptmann in der Uniform und mit Hut wirkt, denkt Elisabeth. Man glaubt ihm, man vertraut ihm – die Uniform ist der Garant dafür.

«Ha», sagt Christian. «Was meint ihr dazu, Peter und Elisabeth? Sollen wir es wagen?»

«Es ist Vater, der entscheidet.» Elisabeth überlegt. «Ich weiss nicht, was uns erwartet, ich kann es mir nicht vorstellen – Schifffahrten, das Meer, die Indianer.»

Peter sagt nichts, er starrt eine Zeichnung an, die er aus einem Haufen hervorgezogen hat. Elisabeth setzt Vreneli ab, sie schaut mit Christian über Peters Schulter. Es ist die Zeichnung mit den betrunkenen französischen Soldaten in Eggiwil, die er vor sich hat.

Christian stöhnt. «Das waren unsere Besatzer, sie haben sich in unserem Dorf breitgemacht, herumgesoffen. Zum Glück haben andere Soldaten – Regimenter wie die de Meurons – die Franzosen vor ein paar Jahren verjagt. Wir sind wieder freie Eidgenossen.»

«Frei schon», sagt Peter, «aber bald darauf haben wir gehungert. Wir sind aus Eggiwil weggegangen, obwohl man uns nicht weggejagt hat.»

«Das ist etwas anderes. Der Vater meinte es gut, er wollte einen grösseren Bauernhof für uns. Er konnte die Hungersnot nicht vorausahnen – alle wurden unvorbereitet getroffen. Dieser Regen im 1816, der Schnee noch im Sommer – es war verrückt. Aber jetzt können wir noch einmal neu anfangen.»

Peter holt die kleine Trommel aus der Ecke. «Die französischen Soldaten waren nicht so höflich wie der Hauptmann eben. Aber einer hat mich trommeln gelehrt, darum konnte ich später für ein Berner Regiment trommeln. Jetzt werde ich es auch tun, das tut gut.» Zuerst streicht er mit den Schlägeln über das Fell, wird lauter, steigert sich dann zu einem Wirbel. Die Eltern, die den Herrn Hauptmann verabschiedet haben, eilen entrüstet über den Lärm die Treppe nach oben. Als sie die Stube betreten, wirft Peter die Schlägel zu Boden, bearbeitet die Trommel noch eine Weile mit den Händen, hält dann abrupt inne.

«Peter, es ist Sonntag», poltert der Vater. «Kannst du nicht wenigstens einmal so sein wie die anderen?»

«Schon gut, Vater. Ich werde zeichnen.»

Der Vater lässt sich auf die Bank fallen.

Peter hat sich immer durchgesetzt – mit dem Zeichnen und mit allem anderen, denkt Elisabeth. Er ist etwas Besonderes. Noch nicht einmal fünfzehn ist ihr Bruder, aber er macht, was er will. Ein Bauernbub zeichnet nicht – der Peter aber tut es. Wenn ich das auch tun würde? Wenn ich einfach so meinen Weg ginge? Vielleicht würde ich nach Eggiwil zurückwandern, Jakob aufsuchen. Ich wüsste dann, was mit ihm ist.

So weit wird es nicht kommen. Elisabeth kann nicht von den kleinen Schwestern weg, nicht die Mutter allein lassen. Vielleicht sind sie bald alle fort. Sie glaubt es noch nicht. Aber wenn sie das brütende Gesicht von Vater sieht, das ängstliche der Mutter und Christians überzeugtes Grinsen: Es ist möglich. Peter hält sich heraus, er beugt sich mit dem Kohlestift in der Hand über das Blatt, das auf der Zeichenmappe auf seinen Knien liegt.

Der Vater springt auf. «Ich gehe mit Mutter in die Kirche. Vielleicht kommen wir in unserem Gotteshaus zur Ruhe.» Seine Mundwinkel sind nach unten gezogen, fällt Elisabeth auf, er stürmt hinaus. Ist doch noch nicht alles klar?

Elisabeth und Peter sind allein in der Stube, Christian ist verschwunden, die kleinen Schwestern sind in der Küche, beim wärmenden Feuer. Sie mag es, mit ihrem Lieblingsbruder allein zu sein.

Peter, fünf Jahre jünger als sie, war ihr schon immer der Nächste. Er hat krauses hellbraunes Haar wie sie, seine Augen aber sind grau, die Nase ist länger, der Mund entschlossen. Früher in Eggiwil hat er sich oft davongeschlichen, wenn sie einen Moment nicht aufpasste. Einmal hat er mit einem verkohlten Stück Holz, das er aus dem Herd fischte, schwarze Zeichen auf einen neuen, hellen Balken im Luchsmattli gekritzelt. Ein anderes Mal hat er Türen und Wände mit dem Rest eines Wachsstiftes bemalt. ‹Du Schmierfink›, schimpfte der Grossvater und legte ihn übers Knie. Dann aber starb der Grossvater, der Vater war nachsichtiger, auch wenn ihn der Kleine ärgerte, der sich oft von den Feldern heimstahl, um zu zeichnen. Der Schulmeister beschwerte sich, weil Peter jedes Stückchen Papier bemalte. Kreiden verschwanden, und an den dunkelbraunen Wänden des Schulhauses tauchten weisse Kreidemännchen auf.

Wenn man ihn zur Rede stellte, erklärte er: «Ich kann nicht anders – es zeichnet mir.» Der Vater änderte sein Verhalten. Er kaufte für Peter Zeichenpapier, Kohlestift und Farben, und Peter durfte zeichnen und malen, wenn er seine Arbeiten und Hausaufgaben erledigt hatte.

All die Jahre hat er gezeichnet. Peter ist ihr Malerbruder. Die geschenkten Stifte und Farben waren immer schnell verbraucht. Er stellte aus der Natur eigene Farben her, presste, raspelte und rieb Gelb aus Rüben, Grün aus Petersilie, Rot aus Holunderbeeren und Kirschen, Violett aus schwarzen Johannisbeeren und Brombeeren. Manchmal hat sie ihm geholfen, Löwenzahnblätter, Zwiebelschalen, Hagebutten, Randen, Spinat- oder Rotkohlblätter zu kochen und den Sud abzuseihen. Aus so vielen Kochtöpfen hat sie Farbe geschrubbt. Das war meist ihre Aufgabe. Peter war bereits wieder am Malen, zeigte ihr dann die zarten Blüten und Landschaften, die entstanden waren, während sie noch in der Küche hantierte. Wie traurig war er, wenn die Naturfarben schnell verblassten.

Als einziges der Kinder ging er nicht ungern vom Luchsmattli weg, glaubt sie – darüber gesprochen haben sie nie. Er hatte den Hof und die Umgebung so viele Male gemalt – eine neue Umgebung war ihm recht. Einmal hatte der Vater ihn mitgenommen zum Markt nach Langnau. Peter hatte die Marktbesucher, Stände und das Vieh auf verschiedenen Zeichnungen festgehalten, viele Entwürfe aber gleich wieder durchgestrichen, das Blatt umgedreht und von Neuem versucht, seine Eindrücke wiederzugeben. An den Tieren verzweifelte er fast, besonders an den Pferden, die er sehr mag. Einmal warf er den Stift weg: «Ich kann die Kraft der Pferde nicht richtig festhalten – sie sind so wuchtig und gleichzeitig elegant.» Als sie mit dem Fuhrwerk und ihrer schwankenden Habe unterwegs waren, leuchteten seine Augen, als er neue Dörfer sah und nicht nur den Hohgant, sondern die Schneeberge. An den neuen Wohnorten malte er noch mehr. Man wusste bald von der Gabe des Buben, er durfte in Wichtrach und Münsingen die Kübel der Feuerwehr bemalen.

Als sie die Brunnmatt vor drei Jahren verliessen, ging Peter für einige Wochen zum Berner Maler Samuel Weibel in die Lehre. Elisabeth weiss nicht, wie es dazu kam, es überraschte sie aber nicht, Peter geht seinen Weg. Er durfte den Maler in die Berge begleiten, hat selbst auch Blätter mit den Schneebergen angefertigt und sicher viel gelernt. Erzählt hat Peter nur wenig von seinen Erfahrungen. Der Maler hat ihn bei den Farben beraten, seither hat Elisabeth nie mehr bei der Herstellung geholfen, Peter weiss nun viel mehr, stellt einiges selbst her, bekommt aber auch immer wieder Farben geschenkt und darf einige im Farbgeschäft in Bern kaufen. Alle in der Familie sparen, der Vater und Christian verdingen sich sogar als Taglöhner, wenn sie nicht genug Geld als Viehdoktoren verdienen. Für Peter aber kauft der Vater Farben, Peter zeichnet immerzu, niemand stellt es mehr infrage, einige Bilder hat er bereits verkauft.

Elisabeth schaut zu ihm hin, er hält sein Blatt auf Armeslänge. Hat er den Hauptmann gezeichnet, den Besucher an diesem Nachmittag? Neugierig geht sie hin und schaut auf sein Blatt – sie als Einzige darf das, bei den andern dreht er sich oft weg. Nicht der Hauptmann ist auf dem Blatt zu sehen, sondern ein wehrhafter Mann mit Armbrust in der Hand.

«Wilhelm Tell?», fragt sie überrascht. Sie schaut genauer hin. «Er springt an Land auf die Felsplatte, stösst das Schiff mit den Gesslerleuten weg.»

«Natürlich, das ist Tell. Er rettet sich mit diesem Sprung vor den Häschern.»

«Wie kraftvoll du ihn festgehalten hast, der entschlossene Blick, die Bewegung der Hand, der Fuss, der das Boot wegstösst. Das ist gut gelungen, Peter!»

«Findest du? Das Boot ist nur angedeutet, und auch Tell erst skizziert, ich werde alles noch ausarbeiten.» Er stellt die Zeichnung auf die Staffelei, die er sich gezimmert hat. «Tell weist mit der Hand die Richtung. Er weiss, was er will, das gefällt mir an ihm.»

Kurze und wahre Uebersicht aller der Vortheile, welche ein Ansiedler in der Kolonie des Rothen Flusses, in Nordamerika gelegen, zu erwarten und zu geniessen hat.

Herausgegeben von Hrn. Hauptmann von May, von Bern, 30. Weinmonat 1820 (Fortsetzung)

Sehr gute Pferde kauft man so viel man will von den eingebornen Indianern, das Stück zu 8 bis 10 neue Thaler. Europäisches Rindvieh, Schweine und Schaafe finden sich schon dort, und gedeihen fürtrefflich; vorzüglich Merino-Schaafe, die dahin transportirt worden sind, vermehren sich ausserordentlich und haben ein herrliches Gedeihen; da die unabsehbaren Wiesen jedem Kolonisten zum Weiden und Abmähen frei stehen, so geben sie ihnen das leichteste Mittel an die Hand, die Schaaf- und Viehzucht so in’s Grosse zu treiben, als sie nur immer wünschen mögen, und sich dadurch eine eben so sichere als ergiebige Quelle des Wohlstandes und Reichthums zu eröffnen.

Viele der dort schon angesiedelten Kolonisten haben versucht, Kälber von wilden Kühen einzufangen, welches ihnen sehr wohl gelungen ist, und haben gefunden, dass sie leicht zu bezähmen sind, und ein sehr starkes, flinkes Arbeitsvieh abgeben.

Der Hanf- und Flachsbau, der ausserordentlich schön und gut wächst, bietet den Kolonisten eine andere ergiebige Quelle des Reichthums dar, indem beide Artikel in England immer so sehr gesucht als sehr theuer bezahlt werden; kurz, kein Theil von Amerika, und kein Land in der Welt bietet dem Kolonisten, der sich dort niederlassen will, so viel Annehmlichkeiten und Vorzüge dar, wie diese schöne Kolonie.

Das Climat ist gemässigt und gesund, der Boden fruchtbar und leicht zu bearbeiten; alles was man säet und pflanzt, gedeiht und wächst fürtrefflich; Jagd und Fischerei sind ausserordentlich ergiebig. Es haben sich auch schon bei 300 Familien dort niedergelassen und angebaut, worunter etwa 60 junge Schweizer und Deutsche sind, ehemalige Soldaten des englischen Schweizerregiments von Meuron, und sich nun allda sehr glücklich befinden.

Wir werden fahren

Bern, März 1821Anni, zehnjährig

Ein Tuchladen an der Spitalgasse hat Interesse an unserem Tuch. Ich darf Vater begleiten und die kleine Rolle mit dem feinen, glänzenden Stoff tragen, Vater trägt zwei grössere Rollen unter dem Arm. Sämi und Christen drängten sich erst vor, griffen nach den Stoffrollen. «Ihr Buben bleibt daheim», sagte Vater harsch, «ich will nicht, dass die Rollen im Strassengraben landen, weil ihr nicht aufpasst. Hans und Marianna haben so viele Stunden daran gewoben, sogar in der Nacht, beim schlechten Licht von Petroleumlampen. Auf Anni kann ich mich verlassen, sie ist älter als ihr und sorgfältig.» Er scheuchte die Buben weg, Christen streckte mir hinter seinem Rücken die Zunge heraus.

Wir sind schon am Zytglogge, der goldene Mann unter dem Turmdach tut keinen Wank, die Bärchen stehen still, der rote Narr verzieht sein Gesicht zur Fratze. Ist das wirklich ein Narr und nicht eher ein Teufelchen? Manchmal bin ich nicht sicher. «Er schlägt seine Glocken zu früh», sagte Vater, als er mir einmal die Figuren erklärte. «Damit zeigt er uns, wie schnell unsere Zeit dahingeht, und macht sich über uns lustig. Der Narr wird noch in hundert und zweihundert Jahren seine Kapriolen machen, wenn wir längst verschwunden sind.»

Jetzt aber ist auch Vater schnell; er geht unter dem Turm durch und an ein paar Bettlerkindern vorbei, ohne sie anzusehen. Ich folge ihm auf dem Fuss, schaue nicht hin, sehe die Kinder aus den Augenwinkeln, sie haben zerrissene Kleider und schmutzige Gesichter, sind barfuss. Ein Mädchen mit verfilztem Haar ist unter ihnen, es will den glänzenden Stoff berühren. Vater verscheucht die kleine Bettlerin, ich wechsle die Stoffrolle auf die andere Seite.

Als wir bereits mitten in der Marktgasse sind, frage ich Vater: «Wieso sind einige Familien so arm, dass die Kinder betteln müssen?»

«Einige sind in den Hungerjahren verarmt. Es gibt aber auch Eltern, die nicht arbeiten, und andere sind wegen Vergehen im Schellenwerk.»

Schellenwerk. Ich habe schon solche Gefangene gesehen, sie putzen die Strassen und Plätze und tragen Schellen, man hört sie von Weitem, sie werden ausgelacht. Am Abend treibt man sie zurück ins Schellenwerk und schliesst sie dort ein, habe ich gehört.

«Die Kinder sollten sich schämen. Betteln ist nicht erlaubt. Wenn sie nicht aufpassen, landen sie auch noch im Schellenwerk. Nicht einmal als Verdingkinder kann man diese Nichtsnutze brauchen.»

Es läuft mir kalt über den Rücken. Wir gehen unter dem Käfigturm durch. Vater deutet mit dem Daumen nach oben. «Hier sitzen auch welche, die nicht guttun. Diese da oben sind sogar die grösseren Verbrecher als jene im Schellenwerk.» Ich bin froh, dass wir aus dem dunklen Durchgang unter dem Turm hervor wieder ins Tageslicht treten. Wenn mich einmal dort im Dunkeln jemand ergreifen, die Treppe hochzerren und in eines der Verliese werfen würde? Ich laufe so schnell, dass ich mit dem Vater gleichauf bin.

Zuoberst an der Spitalgasse hält er inne. «Da, das Tuchgeschäft – gib mir deine Rolle. Ich muss mit dem Tuchhändler hart verhandeln, das ist nichts für Kinder. Warte auf mich hier unter den Lauben.»

Schon ist er verschwunden. Ich fühle mich allein und irgendwie nackt ohne die Rolle im Arm und ohne Vater, schlinge die Arme um mich. Dieser Riesenmann, der dort drüben im Christoffelturm steht – er starrt mich an! Es ist nur eine Figur, Goliath nennt man ihn. Ich traue ihm nicht – bewegt er sich nicht doch? Ich schaue nicht mehr hin, gehe auf den grossen Brunnen in der Mitte der Gasse zu. Viele Dienstmägde waschen dort, andere leeren Schmutzwasser in den Stadtgraben. Eine grosse Kutsche mit einer einzelnen, vornehmen Dame holpert über die Pflastersteine und verschwindet unter dem Turm. Hat der Turm – oder der Goliath dort oben – die Dame samt Kutsche verschluckt? Das sind dumme Gedanken. Ich schüttle den Kopf über mich selbst, weiche einem Knecht aus, der ein Fass über das Pflaster zu einem Kellergewölbe rollt.

Die helle Seite der Gasse zieht mich an, ich gehe dorthin und stehe im Sonnenlicht, ein kleiner Hund kommt heran und schnüffelt an mir, ich überlege, ob ich ihn streicheln darf, und der alte Mann, dem der Hund gehört, fordert mich auf, es zu tun, ich streichle über das drahtige Haar des Hundes. «Wieso bist du so allein hier, Mädchen?», fragt der Alte, und ich sage schnell, dass ich auf meinen Vater warte, der dort drüben im Tuchgeschäft ist; der Alte nickt, der Hund ist schon weitergerannt, und ich renne nun auch fast zu den Stufen der grossen Kirche und setze mich dort nieder.

Die Steinstufen sind kalt, ich lasse mir aber nichts anmerken, blinzle in die Sonne. Zwei Landstreicher sitzen nicht weit von mir, schauen aber nicht zu mir, sondern nur auf die Flasche Branntwein, die zwischen ihnen steht, unter einem Sack verborgen, ab und zu nehmen sie verstohlen einen Schluck. Wenn es plötzlich anders kommt und sie mich packen wollen, springe ich einfach die Treppe hoch, ziehe die grosse Türe auf und bin sicher im Innern. Die Eltern haben mir gesagt, dass man in einer Kirche immer sicher ist, dort schaut der Herr Pfarrer zum Rechten, und wenn er nicht dort ist, dann der liebe Gott selbst, Maria, Christus oder der Heilige Geist.

Ich atme tief ein und aus. Eigentlich wage ich nicht, die Augen zu schliessen, man weiss dann nicht, was geschieht. Ich bin aber so müde plötzlich und tue es trotzdem. Es rumpelt auf dem Pflaster, wahrscheinlich fährt wieder eine Kutsche vorbei. Es riecht nach Pferdemist und Seifenlauge. Die Sonne wärmt meine Haut nicht richtig, es ist erst Anfang März. Es wird noch kühler, ein Schatten fällt über mich. Ich reisse die Augen auf. Vater steht vor mir.

«Anni, du solltest unter den Lauben warten, ich musste dich suchen.»

«Es war so dunkel dort.»

Vaters Gesicht ist vor Zorn verzerrt. «Unser Garn sei nicht erster Klasse, meinte der Händler, er rollte die ganze Stoffbahn ab und zeigte auf Unregelmässigkeiten. ‹Zweite Klasse insgesamt›, sagte er und zahlte mir nicht den vollen Preis.» Erst jetzt schaut mich Vater an. «Wieso erzähle ich dir das? Das ist nichts für deine Ohren.» Sein Gesicht glättet sich. «Immerhin, die Anzahlung für den Herrn Hauptmann ist beisammen.» Er fasst mich auf einmal unter den Armen, wirbelt mich herum, mitten auf der Spitalgasse. «Anni, wir wandern aus! In etwa drei Monaten machen wir uns auf den Weg. Dann wird alles besser, ich muss mich nicht mehr mit Kranken herumschlagen und auch nicht mehr mit Händlern, die mich übers Ohr hauen. Freust du dich, meine Kleine?»

Ich schaue in Vaters Gesicht, das mich anlacht, und sage: «Ja, ich freue mich», und schon setzt er mich ab, schreitet mit grossen Schritten die Gasse hinunter, schaut nicht zurück, ob ich ihm folge, meine Beine sind nicht so lang wie seine, ich muss immer wieder in Laufschritt fallen, damit ich ihn nicht verliere. Wir gehen wieder unter den Türmen durch, in der Kramgasse biegt Vater in eine kleine Gasse ab zum Münster, in das man die Heiliggeistkirche, vor der ich vorher gesessen bin, zweimal packen könnte. In unserer Wohnung hören wir die Glocken des Münsters schlagen, sehen es aber nicht. Vater eilt an den Portalen und dem breiten Turm vorbei, wir nehmen die paar Stufen hinunter zur Plattform, er führt mich an die Mauer ganz am Rand.

Vater beugt sich über die Brüstung, seine Augen leuchten. Er hebt mich hoch, und wir schauen ganz weit hinunter, mir wird schwindlig über dem Abgrund.