28,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

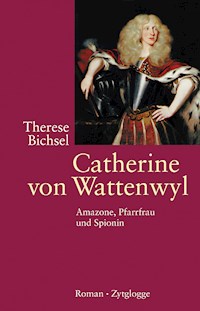

Catherine von Wattenwyl. Eine Frau, die nicht das Leben leben kann, das ihren Anlagen und ihrem innersten Wesen entspricht. Weil sie sich über die Regeln ihres Geschlechts und ihrer Zeit hinwegsetzt, muss sie scheitern. Aufwühlend und berührend, dieses grossartige Epochengemälde, in seiner dichten, bilderreichen Sprache. «In der hochrhythmischen, ja musikalischen Sprache der Autorin Therese Bichsel wird der Alltag eines entlegenen Jahrhunderts greifbar.»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Therese Bichsel

Catherine von Wattenwyl

Therese Bichsel

Catherine von Wattenwyl

Amazone, Pfarrfrau und Spionin

4. Auflage 2017 Alle Rechte vorbehalten Copyright by Zytglogge Verlag, 2004

Lektorat

Hugo Ramseyer

Umschlagfoto

Portät Catherine von Wattenwyl durch Theodor Roos, 1674 (Schloss La Sarraz, VD)

Vorsatzseiten

Die Eidgenossenschaft 1596–1789;Ammann-Schib(F.W. Putzger, Historischer Atlas)

Nachsatzseiten

Stadt Bern 1654, Merian, Schweiz(Topographia Germaniae)

E-ISBN

ePub 978-3-7296-2052-0mobi 978-3-7296-2053-7

www.zytglogge.ch

1

Bern, 8. Dezember 1689

Die Nacht liegt wie ein löchriges Tuch auf dem Land, an einigen Stellen durchdrungen vom Mond. Kein Laut ist zu hören, der Fluss kräuselt sich träge, schiebt Mondflecken dahin.

Ein Klopfen setzt ein, schwillt an zum Stampfen von Hufen, ein Reiter erscheint über der Böschung. Er trabt hinunter, überquert die Brücke und biegt vom Fluss in den dunklen Weg.

Da blitzt etwas auf, das Pferd scheut, steigt hoch und wirft den Reiter ab. Als er sich aufrappeln will, zielen Hellebarden auf seine Brust. Er fleht um Gnade, streckt den Wegelagerern seinen Geldbeutel hin – und erkennt den Berner Bären auf einem Schild. Das sind keine Räuber, sondern Wachen des Staates Bern.

Man hat das Pferd eingefangen, einer hält die Zügel, ein anderer durchsucht die Satteltaschen. «Nichts!», ruft er, und jetzt zerren die bewaffneten Männer den Reiter auf die Beine, reissen ihm den mantelartigen Oberrock auf. Zwei flache Pakete stecken im Gürtel unter dem Wams. Die Wachen übergeben sie dem Herrn im Hintergrund, der die Umschnürung löst. Er hält die Fundstücke ins Mondlicht.

«Ein Brief an den französischen Botschafter», stellt er fest, «und vier silberne Tafeln mit Goldrand.»

Bern weiss noch von nichts an diesem kalten Dezemberabend. Der abnehmende Mond hängt über dem Käfigturm, in dessen Nebengebäude sich ein paar Gefangene in Albträumen wälzen, die beim Erwachen kein Ende finden. Die Gassen sind still und leer, nur aus einem Zunfthaus ist noch Grölen zu hören.

Die Dienstboten der vornehmen Familien haben sich auf ihren Strohsäcken zur Ruhe gelegt, die Nachtstunden sind kurz, schon bald ist vier Uhr, und sie müssen einfeuern, bevor sich die Herrschaften von der Bettstatt erheben. Die Mägde schüren im Traum das Feuer, bereiten die Morgensuppe, räumen auf, treten unter den Lauben hervor und kippen den Inhalt der Nachttöpfe in den Stadtbach, sie wischen und fegen, und die Knechte führen im Schlaf die Pferde zum morgendlichen Tränken bei den Brunnen in der Mitte der Gasse.

In einer Stube des Rathauses flackert Licht. Das ist ungewöhnlich zu dieser Nachtzeit. Drei Männer des Geheimen Rats sitzen um den Tisch mit dem ehernen Kerzenständer, einer starrt in die Flammen, die zwei anderen sind eingenickt. Sie warten, warten seit Stunden auf ihr Mitglied Ryhiner, das in geheimer Mission unterwegs ist und von dem sie sich Neuigkeiten versprechen, Neuigkeiten, die so brisant sein könnten, dass der Staat Bern ins Wanken gerät.

Im Kaufleutengässlein beim Münster dringt Lichtschein aus einem Fenster im zweiten Stock. Die Bewohnerin der zwei Räume ist von der Gasse nicht zu sehen, sie steht an ihrem Schreibpult. Eben hat sie ihre weissblonden Haare gelöst. Hitze steigt in ihr auf, sie schliesst einen Moment die Augen. Das Fieber ist wieder da, sie sollte noch einmal nach Medizin schicken, morgen wird sie es tun.

Catherine öffnet die Lider einen Spalt, starrt auf den leeren Briefbogen und die Feder in ihrer Hand, an deren Spitze ein Tintentropf hängt. Das Licht des Kerzenstummels bricht sich im glänzenden Tropfen, der sich allmählich in die Länge zieht und zu fallen droht. Unwillig wischt sie ihn im letzten Moment mit dem Lappen ab, legt die Feder nieder, besieht den rein gebliebenen Bogen. Heute nicht mehr. Sie hat genug geschrieben, der wichtige Brief ist weg. Alles Weitere hat Zeit. Sie bläst den Staub vom Schreibpult, der sich im Kerzenlicht wie Puder zerstäubt, und legt den Bogen zurück ins Pult. Die Schublade klemmt.

Die zwei Stuben, die sie bei der Witwe Weiss gemietet hat, sind bescheiden, aber sie befinden sich in einem unauffälligen Seitengässchen an guter Lage. Der Kachelofen in der grossen Stube wird nie ganz heiss, der Tisch und die Sitzbank am Fenster sind meist genauso mit Staub überzogen wie ihr Schreibpult in der kleinen Kammer, auf das sie sich jetzt stützt. Die Holzböden tragen Flecken, die kleinen Fensterscheiben sind milchig. Es fehlt eine gute Magd im Haus. Die Französin Linette, die bei Frau Weiss dient, ist Hugenottin und eine der vielen Flüchtlinge in der Stadt. Ihr Mann wurde von den Häschern in Frankreich umgebracht, die zwei kleinen Kinder sind auf der Flucht einer Seuche erlegen. Ein schlimmes Schicksal, Linette spricht nicht darüber. Die groben Arbeiten einer Magd fallen ihr schwer, sie stammt aus besseren Verhältnissen, macht sich nicht gern die Finger schmutzig. Die Witwe Weiss hat sie bei sich aufgenommen, weil sie Mitleid hatte mit der Glaubensschwester.

Auch Catherine ist der Glauben teuer, der Predigtbesuch bedeutet ihr viel.

Sie hat an diesem Morgen das Schleiertuch über ihre Haube gezogen und der Predigt im Münster beigewohnt. Kaum zurück, entfernte sie schon im Treppenhaus das verhüllende Tuch und die Haube. Ein wichtiger Besuch stand an, und Linette half ihr, das Haar neu zu flechten und aufzustecken. Catherine musterte im Spiegel die junge Frau, die sich über sie beugte. Die rissige Haut der Finger, die sich sanft und geschickt in ihrem Haar bewegten, und die ärmliche Kleidung einer Magd passten nicht zu den feinen Zügen und der anmutigen Gestalt.

«Ça y est, Madame!» – Die braunen Augen der Magd streiften über die Frisur der Herrin und suchten ihre Zustimmung.

Catherine straffte die Schultern und stellte sich dem Spiegelbild. Noch immer glatte Haut und volles Haar, zu einer hübschen Frisur gesteckt. Aber kleine Schatten und Falten um Augen und Mundwinkel, die es früher nicht gab. Sie nickte dem Spiegel und der Magd zu und erhob sich. Linette legte ihr den Umhang um die Schultern, und sie ging davon, den Blick der jungen Frau im Rücken.

Linette ist Mitte zwanzig. Sie, Catherine, zählt vierundvierzig Jahre in diesem Dezember. Das ist nicht mehr jung – aber auch noch nicht alt. Theophil ist erst acht. Unwillkürlich hält sie den Atem an, schaut zum Lager in der Ecke der Kammer, auf dem eine schmale Gestalt liegt. Sie hört seine ruhigen Atemzüge, ihre Spannung lässt nach. Dennoch macht sie die paar Schritte hin zum Kind, fährt ihm mit der Hand über die Wange, zieht die Decke über seine Schulter. Noch immer erscheint es ihr wie ein Wunder, dass dieser Sohn ihr geschenkt wurde, so spät noch, mit fast sechsunddreissig. Ihre erste Ehe ist kinderlos geblieben, sie hat Badekuren gemacht und schliesslich nicht mehr auf Kinder gehofft. Aber zwei Jahre nach ihrer Wiederverheiratung mit Samuel Perregaux ist der kleine Theo zur Welt gekommen.

Samuel bleibt in Valangin, sie ist oft allein. Eine von Wattenwyl kann sich ohne weiteres in Bern aufhalten. Aber Samuels häufige Anwesenheit würde auffallen, er arbeitet meist zu Hause. Samuel. Sie hätte ihn jetzt gern bei sich. Er würde mit seiner besonnenen Art ihr Fieber kühlen. Ein Fieber, das oft nicht nur ihren Körper ergreift.

Sie geht zurück zum Schreibpult und stützt den Kopf in die Hände. Ihre Stirn glüht, die Finger liegen wie kleine, kalte Eisen an den Schläfen. Sie besieht ihre Hände, die blass sind mit sorgfältig manikürten Nägeln, und reibt sich die klammen Finger. Wieder einmal hat Lisette kein Holz nachgelegt im Ofen, der vom Gang aus bedient wird, die letzte Glut ist schon lange erloschen. Es ist spät geworden, der Blick durch die kleinen Scheiben zeigt eine nachtleere Gasse. Catherine schwitzt und fröstelt zugleich. Sie bläst die Kerze aus und entkleidet sich. Blaues Licht fällt durch die Scheiben auf ihren Körper.

Wenn er jetzt noch käme? Ist das nicht sein Klopfzeichen an der Tür? Das Klopfen wird lauter und wieder leise. Nein. Es ist das Tappen eines Stocks auf dem Pflaster, ein verspäteter Heimkehrer, der sich seinen Weg bahnt durch die Nacht.

Pierre. Er ist so anders als der zuverlässige, ein bisschen steife Samuel. Pierre mit seinen Küssen und flüsternden Lippen. Er wird sie heute nicht aufsuchen, er weiss, dass sie nicht allein ist. Will sie denn, dass er wiederkommt?

Sie streift sich das Nachthemd über den Kopf und legt sich auf die Bettstatt, zieht das Oberleintuch und die Wolldecke über sich. Das Bettstroh sticht, sie wirft sich unruhig hin und her. Bilder malen sich in ihrem Kopf, Bilder, die Farbe annehmen und sich bewegen.

Ein festlich gedeckter Tisch, der ihre grosse Stube im Kaufleutengässlein fast ausfüllt. Sie, Catherine, geht in ihrem grauen Damastkleid um den Tisch, um noch einmal alle Gedecke zu kontrollieren. Die Witwe Weiss tritt mit gerötetem Kopf aus der Küche und stellt den Gewürzwein, den Claret, und das Brot auf den Tisch. Das Flackern der Kerzen, als die ersten Gäste eintreten. Die Köpfe der älteren Ratsherren, ihre Vertrauten, die sich über die dampfende Fleischsuppe beugen. Die im Licht schimmernden Kleider der Damen. Jakobs fein geschnittenes Gesicht, Johannas üppige Perlenkette. Carls entschlossener Mund unter dem schmalen Schnauzbart, Abrahams Schmunzeln. Kalbsragout, Hühnerpastete und frische Salmen, an einer Sauce mit Zucker, Nidle, Eiern und Mandeln zubereitet, dazu gefüllte Eier, Carifiol und Zitronensalat. Das Menü ihrer Einladung vom vergangenen Donnerstag.

Zitronensalat – sie hat ihn schon immer geliebt.

Annie taucht vor ihren Augen auf, Annie in der Schlossküche von Oron. Sie schneidet eine saftige Zitrone in schmale Scheibchen von der Breite eines Messerrückens, arrangiert die Zitronenscheiben im Saladier, bestreut sie reichlich mit gesiebtem Zucker und begiesst sie mit einer kleinen Tasse Wasser. Annie schützt den Zitronensalat mit einem grossen Teller vor den Fliegen und lässt ihn etliche Stunden ziehen. Wenn sie ihn zwischendurch mit dem Jus begiesst, schüttelt sie den Kopf: wieder ein Scheibchen verschwunden. Je nach Laune lacht sie oder droht dem Mädchen mit dem Finger.

Die kleine Catherine rennt in den Hof hinunter und durch das Tor hinaus unter die grosse Linde. Dort saugt sie mit der Zunge die Säure aus dem Scheibchen und der Zucker tropft nach, Süsse und Säure mischen sich in ihrem Gaumen und kitzeln ihn, gerade so, wie sie es liebt. Den Rest des Scheibchens zerbeisst sie oder spuckt es aus. Sie tritt näher zum Stall. Pferdegeruch liegt in der Luft und zieht sie unwiderstehlich an. Jacques striegelt Vaters Rappen, der aufgeregt tänzelt ...

Für Catherine ist der warme Geruch nach Stroh, nach dem Fell des Tieres und seinem Schweiss noch immer ein Duft, den sie tief in sich aufnimmt.

Sie denkt an den Boten, der unterwegs ist nach Solothurn zum französischen Botschafter Amelot. Vielleicht hat er ihre Sendung schon beim Mittelsmann in der Ambassadorenstadt abgegeben und reitet nun ohne Eile zurück.

Es ist kalt draussen, den Geruch des Pferdes wird er kaum riechen. Aber er wird die Bewegungen des Tiers unter sich wahrnehmen, seinen warmen Leib spüren und den dampfenden Atem sehen, den das Pferd wie eine kleine Wolke ausstösst.

Catherine. Fiebrig und arglos liegt sie im Bett, ahnt nicht, dass ihre Sendung abgefangen, der Bote verhaftet ist. Er reitet mit hängenden Schultern zwischen den Wachen, die Hände auf den Rücken gebunden. Man ist auf dem Rückweg, wird in Kürze über die Solothurnstrasse vor dem Untertor in Bern anlangen.

Noch bleibt Zeit um zu fliehen. So unverdächtig, wie Catherine meint, ist sie nicht. Man bemerkt ihr Kommen und Gehen, nimmt zur Kenntnis, wer ihre Freunde sind und hält überhaupt ein Auge auf diese Frau, die Bern schon mehrmals vor den Kopf stiess. War es nicht diese Catherine von Wattenwyl, die sich einst duellierte? Bei einem Reiterkunststück die Männer ausstach? Als junge Dame Hof hielt wie eine Königin? Gibt es nicht ein Porträt von ihr mit wallendem Haar, den Oberkörper in Männerrüstung gepresst, die Hand keck in die Seite gestützt?

Und mehr als das. Man erzählt sich Dinge hinter vorgehaltener Hand, so schreckliche Dinge, dass man sie Catherine nicht zutraut. Sollten diese Gerüchte wahr sein, dann Gnade Gott, Catherine, diesmal wirst du nicht schlüpfen.

Niemand hat sie gewarnt. Sie fühlt sich nur schläfrig, endlich, denkt an die wiegenden Bewegungen beim Reiten, lässt sich in eine Art Trance versetzen. Kein Strohhalm sticht mehr, es ist eher, wie wenn sie in warmes Wasser gebettet läge in den Bädern von Ruswil oder Baden, die sie so gern hat. Kleine Fluten umspülen sie, und sie lässt sich sinken, geborgen in weicher Wärme.

Zeit vergeht oder auch nicht, zeitlos treibt sie dahin in den Tiefen. Aber dann kommt Bewegung ins Wasser, ein wildes Schaukeln ergreift sie, Töne dringen zu ihr vor, noch gedämpft und dann schrill, das Wasser ist geschwunden, abrupt, Kinderweinen füllt ihre Ohren, ein Poltern an der Tür und Splittern von Holz.

Catherine schreckt hoch. Schwere Schritte, Männer stürmen in ihre Kammer. Theo heult auf vor Angst, zieht sich die Decke über den Kopf. Was ist das? Was wollen sie von ihr?

Sie stehen um ihr Bett, Musketen im Anschlag, die Lunten glimmen. Hinter den Männern der Stadtwache erkennt sie im flackernden Licht der Pechfackeln die Heimlicher Ryhiner und Ernst und vier Mitglieder des Grossen Rates, auch sie tragen Gewehre. Ryhiner fordert sie auf, sich zu erheben.

«Katharina von Wattenwyl, verheiratete Perregaux, Ihr seid verhaftet!»

Verhaftet? Warum schreit er? Ihre kleine Kammer ist voller Menschen. Was soll das?

Als sie nicht gleich aufsteht, greifen zwei Wachen nach ihren Armen und stellen sie unsanft auf die Beine. Sie ist sprachlos wie noch nie in ihrem Leben, steht zitternd im Nachthemd vor den bewaffneten Männern. Die zwei Wachen haben ihre Arme nicht losgelassen, und jetzt nehmen die andern auf einen Wink Ryhiners die Musketen von den Schultern und beginnen, Catherines Kammern zu durchsuchen.

Plötzlich ist sie hellwach.

«Was hat das zu bedeuten?», fragt sie den Heimlicher mit klarer Stimme.

«Das wisst Ihr am besten», brüllt Ryhiner und fordert die Männer auf, den Inhalt der Schubladen auf den Boden zu kippen.

«Ihr macht Euch schuldig!», ruft Catherine, «Ihr habt kein Recht, so mit mir umzugehen. Seit meiner Heirat bin ich nicht mehr Untertane von Bern!»

«Wir werden schon sehen, wer hier im Recht ist.» – Ryhiner dreht ihr den Rücken zu und weist die Wache an, die verschlossene Schatulle aufzubrechen, die einer der Männer im Sekretär gefunden hat. Noch einmal splittert Holz.

Ryhiner beugt sich über den Inhalt. «Weitere Briefe und ein Taschenalmanach mit Notizen», stellt er befriedigt fest und zählt die Münzen. «60 Louis d’or. Hab ich es mir doch gedacht – sie wird gut bezahlt für ihre verräterischen Dienste.» – Er schaut Catherine an. – «Bald werdet Ihr ganz still sein», erklärt er hämisch, «oder vielleicht laut schreien. Und dann werdet Ihr reden und man wird staunen. Oh ja, man wird staunen im Staat Bern, zu was ein Weib fähig ist!»

Catherines Kleider sind am Boden verstreut, ein wildes Durcheinander breitet sich aus. Die Wachen haben das Leintuch heruntergerissen und stechen ins Bettstroh, zerren es auseinander. Strohstaub füllt die Luft, zwei Männer vom Grossen Rat niesen, Catherines Augen beginnen zu tränen, sie will sich die Augen reiben, kann aber nicht, weil die zwei Männer noch immer ihre Arme festhalten.

«Nichts weiter», melden die Wachen.

«Ihr kommt mit uns», sagt der Heimlicher barsch zu Catherine.

«Bitte verlasst meine Kammer. Ich will mich und meinen Sohn ankleiden, er bleibt nicht allein zurück», erklärt Catherine. Sie windet sich aus dem Griff der Wachen.

«Nichts da», fährt sie Ryhiner an, «Ihr kommt mit, so wie Ihr seid.» – Er wirft einen Blick auf die verängstigten Augen, die ihn vom andern Bett anstarren. – «Nur der Kleine mag sich anziehen, meinetwegen.»

Theo schlottert, als er die Beinkleider hochzieht und das Hemd überstreift. Catherine will noch einmal ihre Bitte vorbringen, aber Ryhiner schneidet ihr das Wort ab. Er bückt sich, greift nach einem leichten Umhang im Kleidergewirr und wirft ihn Catherine zu.

Ein seltsamer Zug von Menschen zieht durch die Gassen von Bern, die fast völlig dunkel sind, weil sich der Mond hinter Wolken verborgen hat.

Eine Frau mit offenem Haar, nur mit dem Nachthemd bekleidet, das weiss unter ihrem Umhang hervorleuchtet, geht in der Mitte, an der Hand führt sie einen Knaben, der immer wieder über die eigenen Füsse stolpert. Mutter und Kind sind umgeben von schwarz gekleideten Ratsherren. Um diese innere Gruppe schliesst sich eine äussere, gebildet aus schwer bewaffneten Männern der Stadtwache. Kein Wort wird gesprochen.

Der stille Zug geht am Zeitglockenturm, dem Zytglogge, vorbei und biegt in die Gasse ein, die zur Insel führt. Ein Seitentrakt des Spitals dient als Untersuchungsgefängnis des Staates Bern.

Oron

Schloss Oron im Waadtland, damals Untertanengebiet der Gnädigen Herren von Bern. Sanfte Hügel, weite Felder, Wälder. Hinter dem Mont Pèlerin die Senke des Léman, am Horizont ein Bergpanorama mit Dents-du-Midi und Mont Blanc als Blickfang. Die Broye plätschert im rechten Winkel um Schloss Oron und seine Umgebung, schliesst es ab gegen aussen.

In dieser behäbigen Ecke des Waadtlands verbrachte Catherine ihre wichtigsten Kindheitsjahre. Oron – im 17. Jahrhundert ein stolzes Schloss, etliche Stiche der Zeit bezeugen es.

Und heute? Das Städtchen Oron-la-Ville und das Dorf Oron-le-Châtel sind zersiedelt, etliche Häuser und Grundstücke stehen zum Verkauf. In der Wirtschaft bedient eine schwarze Serviererin die wenigen Gäste, wischt klebrige Flecken und Fliegen vom Tisch. Die Autos im Ort tragen je zur Hälfte Nummernschilder der Kantone Waadt und Fribourg.

Terre de passage. Strassen und Strässchen mit viel Verkehr, alle sind unterwegs, irgendwohin. Doppelstöckige Städteschnellzüge preschen unter dem Schloss vorbei. Alle Stunden hält für zwei Minuten ein Bummelzug nach Lausanne und einer nach Fribourg. Der Eingang zum Bahnhofsgebäude ist mit Brettern vernagelt, kein Mensch weit und breit. In der Unterführung steht: ‹Colorons la campagne›.

Das Schloss ist verblasst. Mehr als siebenhundert Jahre sind vergangen, seit auf dem Fels eine erste, trutzige Verteidigungsburg erstellt wurde. Zwischen 1557 und 1798 herrschten hier die Landvögte der Gnädigen Herren von Bern. Oron, eine Landvogtei dritter Klasse, brachte dem Amtsinhaber ein ansehnliches Einkommen und die Nutzung von Schloss und Domäne.

Die Bewohner von Oron waren bevogtet, und der Anblick des Berner Bären im Wappen beidseits des Schlosses schmerzte. Aber man arrangierte sich. Die Bauern lieferten mehr oder weniger pünktlich ihren Zehnten im Schloss ab und verrichteten fast ohne Murren die verlangte Fronarbeit. Der Landvogt seinerseits bestrafte Vergehen wie Tanzen in der Wiese, unzeitiges Schlitteln oder Anhören eines durchziehenden Musikanten nur milde.

Als 1798 die Revolution auf Oron übergriff, jagte man den letzten Landvogt nicht davon, sondern verabschiedete ihn mit militärischen Ehren. Die Gemeinde kam für die Pferdegespanne auf, die anderntags seine Habe abholten. Der revolutionäre Eifer erschöpfte sich im Plündern von Schlossküche und -keller und im Abschlagen einiger steinerner Wappenembleme.

Die zerstörten Embleme wurden nicht ersetzt, keine Spur mehr des Berner Bären auf den Schlossmauern. Aber im Vestibül des Schlosses hängt eine hölzerne Tafel mit den Wappen der 43 Landvögte, die jeweils sechs Jahre hier herrschten. Alle sind sie Abkömmlinge bekannter Berner Patrizierfamilien wie Wurstemberger, von Mülinen, Graviseth, von May, Steiger, Wagner, Tillier, von Wattenwyl.

Von 1652 bis 1657 hiess der Schlossherr Gabriel von Wattenwyl, verheiratet mit Barbara, ebenfalls geborene von Wattenwyl, aber aus einem andern Zweig der illustren Berner Familie. Elf Kinder entstammten dieser Verbindung. Der Name des jüngsten Kindes im Schloss: Catherine.

Farben laufen von den Wänden, Zeiten blättern ab. Dicke Steinmauern erscheinen unter den Holzverkleidungen des Schlosses, bemalt mit schwarzer und weisser Farbe.

Man fröstelte immer ein bisschen zwischen diesen Mauern, die grossen Feuerstellen beheizten die hohen Räume nur ungenügend. Wärme fand man in der Küche, beim Essen oder zusammengedrängt bei gemeinsamer Tätigkeit auf der Sitzbank am Fenster.

Geborgenheit, Wärme. Bilder, denen man später nachtrauert.

2

Schloss Oron, März 1657

Catherine schlug die Augen auf. Das Licht eines grauen Märzmorgens fiel auf die Steinmauer, ihr war kalt. Sie tastete mit der Hand nach Annamarie. Leere. Die Schwester war wieder einmal früher aufgestanden, ihr wärmender Körper fehlte. Sicher sass sie schon am Webrahmen, stickte am Tischtuch oder säumte eine neue Bluse. Oder sie hatte sich auf die Steinbank unten beim Fenster gesetzt, beugte sich über ihre Arbeit und sah ab und zu hinaus über die Felder und Wälder, das genügte ihr. Catherine schüttelte den Kopf. Die Mutter lobte Annamarie für ihre Tüchtigkeit, tadelte sie aber, weil sie sich Heiratsanwärtern gegenüber spröde verhielt. Gutes Essen und genügend davon, Handarbeiten und Ruhe – das war alles, was die Schwester begehrte. Annamarie, von gedrungener Gestalt und ein bisschen wunderlich, war unglücklich bei grossen Festen und in Gesellschaft, wenn es darum ging, sich mit den Gästen zu unterhalten. Sie wird bestimmt eine alte Jungfer, flüsterten selbst die Dienstboten hinter vorgehaltener Hand.

Eine alte Jungfer werden wie Annamarie – das wollte Catherine nicht. Sie war noch nicht zwölf, aber sie liebte Festlichkeiten, hielt sich wenn immer möglich in der Nähe der Herren auf und lauschte ihren Gesprächen über Politik und Militär. Das interessierte sie mehr als jenes der Damen über Kinder und Mägde. Aber heiraten? Wenn sie zwanzig war wie Annamarie, würde sie sich darum kümmern. Vielleicht käme einer in Frage mit einer schneidigen Uniform. Obwohl ... sie konnte sich die Uniform auch an ihrem eigenen Körper vorstellen. War das abwegig? Sie war hoch gewachsen und schlank, die Uniform würde sie gut kleiden. Ach was. Gut, dass sie solche Gedanken für sich behielt, sie würde nur wieder Tadel auf sich ziehen.

Das Betttuch lag klamm an ihrem Körper. Unwillig stiess sie es von sich, setzte die Füsse auf den kalten Boden und lief zum Fenster. Dunkelgrüne, heller grüne und weisse Flecken. Immer noch hielt sich der Schnee auf dem schattigen Teil der Wiesen und an den Waldrändern. Catherine freute sich schon auf die Wärme des Sommers. Dann würde sie wieder barfuss über die Felder und Wiesen laufen, wann immer sie sich davonstehlen konnte.

Noch lieber wäre sie geritten. Aber Vater erlaubte ihr nur selten ein paar Runden auf dem Pferderücken im Hof. Wie sie es liebte, das kraftvolle Tier unter sich zu spüren und ihm ihren Willen aufzuzwingen! Eigentlich zwang sie das Pferd nicht, es fügte sich von selbst ihrem Willen, denn sie war eine gute Reiterin. Das wusste auch ihr Vater. Sie hatte öfter seinen anerkennenden Blick auf sich gespürt, wenn sie im Hof geritten oder manchmal die Auffahrt zum Schloss hinuntergetrabt und heraufgesprengt war. Aber für den Ausritt nahm er nur die Söhne mit.

Dort. Drei kleine, schwarze Punkte – Reiter – bewegten sich rasch dem Wald entlang. Der Vater war in aller Frühe mit Salomon und Andreas aufgebrochen. Catherine folgte ihnen mit den Augen. Sie trabten dem Wald entlang, setzten zu einem Galopp an über die Wiese, die zur Broye führte. Wie sie die Brüder beneidete. Sie kehrte sich vom Fenster ab, goss Wasser aus dem Krug in die Schüssel und warf es sich mit beiden Händen ins Gesicht. Endlich fühlte sie sich frisch. Catherine streifte das Unterkleid über und rief nach Berthe, sie machte sich nicht die Mühe, die Tür zu öffnen, schliesslich hatte sie eine klare und laute Stimme, nuschelte nicht wie Annamarie. Die Magd erschien auch gleich bei der jungen Herrin, man durfte Catherine nicht warten lassen. Sie half dem Mädchen, sein grünes Kleid überzuziehen und griff nach dem Holzkamm.

«Setz dich», redete sie Catherine zu, «ich kann dich so besser kämmen.»

«Ach», winkte das Mädchen ab, «es geht auch, wenn ich stehe, jetzt hab dich nicht so!» – Sie spähte durch den Fensterausschnitt, suchte nach den drei schwarzen Punkten, fand sie aber nicht mehr.

«Halt dich still», mahnte Berthe, während sie mit der linken Hand das dicke, weizenblonde Haar festhielt, das sie mit der rechten kämmte.

«Sind sie schon früh ausgeritten?»

«Bei Morgengrauen», antwortete Berthe, «du kennst deinen Vater, es hält ihn nichts, sobald es tagt.»

Catherine nickte. Wenn es zur Jagd ging, die gesattelten Pferde unruhig im Schlosshof tänzelten und die Hunde bellten, hielt ihn erst recht nichts mehr. An solchen Morgen knisterte die Luft förmlich von Vaters Anspannung und Vorfreude auf den Wettkampf in der Natur.

Mutter schüttelte manchmal den Kopf und sagte, dass Vater mehr Zeit in Bern verbringen sollte. Schliesslich gehöre er dem Grossen Rat an. Und Catherine hatte die Eltern letzthin sogar über eine Wahl in den Kleinen Rat sprechen hören.

«Deine Amtszeit in Oron geht nächstes Jahr zu Ende», stellte die Mutter fest. «Von unseren Kindern sind erst Samuel und Johanna verheiratet. Die Söhne sollen eine gute Ausbildung erhalten, die Mädchen eine rechte Mitgift. Nur wenn du in den Kleinen Rat gewählt wirst, ist ihre Zukunft ...»

«Ich weiss», unterbrach sie der Vater und legte ihr begütigend die Hand auf die Schulter. «Bald reise ich nach Bern, und die Verwandten sind auch nicht untätig. Aber jetzt sind wir in Oron, ich muss meine Pflichten erfüllen, sonst wird man mich nicht mehr zum Landvogt ernennen. Die Aufsicht über Militär und Polizei, die Verwaltung der Finanzen, das Aufrechterhalten der bürgerlichen Ordnung – du weisst, wie viel Kraft das kostet. Oron ist nicht Bonmont.» – Ein Strahlen überzog sein Gesicht. – «Die Stadt Genf, Taufpatin unserer in Bonmont geborenen Catherine, die Stadtoberen, die sie über das Taufbecken hielten ...»

«... und der Kelch, den sie Catherine schenkten, das Feuerwerk, das am Abend ihrer Taufe wie ein vielfarbiger Feuerregen über den Genfersee fiel ...», ergänzte die Mutter träumerisch.

Der Vater räusperte sich. «Oron ist zwar nur eine Landvogtei dritter Klasse, aber wir leben gut hier. Feiern wir die Feste, wie sie fallen. Unsere Gesellschaften sind beliebt, die Gäste bleiben oft mehrere Tage, man kommt von Bern und Lausanne zu uns. Bald werden wir wieder zum Fest bitten.»

Er legte der Mutter seinen Arm um die Hüfte und verführte sie zu ein paar Tanzschritten. Mutters schmales Gesicht blühte auf, sie liess sich gern ablenken.

Das Thema Kleiner Rat war vom Tisch gewesen.

«Au!» Catherine schüttelte ungeduldig den Kopf. «Reiss nicht an meinen Haaren!», tadelte sie die sich abmühende Berthe.

«Gleich sind alle Strähnen durchgekämmt und ich beginne mit dem Flechten.»

«Nun mach schon!» Catherines Schulterblätter spannten sich.

Sie ist wie ein junges Pferd, dachte Berthe. Noch nicht richtig gezähmt, immer bereit, in einem unbewachten Moment durchzubrennen.

Catherine suchte mit den Augen den Taufkelch auf dem Bord an der Wand, während sie das Gewicht von einem Fuss auf den andern verlagerte. Der vergoldete Silberkelch war der einzige Schmuck in der schmalen Kammer. Auch an diesem grauen Morgen brach sich das Licht blitzend in seiner Rundung. Es war, als blinzelte ihr der Kelch zu.

Ja, nickte sie zum Kelch. – Bald einmal setzen wir uns in die Kutsche und fahren nach Lausanne. – Sie liebte die Rebberge und den Blick über den weiten See, über den sich zu ihren Ehren Feuergarben ergossen hatten.

Oder nach Bern. Auch dorthin lockte sie der blitzende Kelch. Die Heimatstadt ihrer Eltern. In einem der Stadthäuser ihres Vaters war sie aufgewachsen, und dorthin würden sie zurückkehren nach den sechs Jahren in Oron.

Mit der Kutsche holperte man durchs äussere Christoffeltor an der Pferdeschwemme vorbei zum Christoffelturm. Wenn man das innere Tor mit den Wachen passiert hatte, öffnete sich der Blick auf die tief gezogenen Dächer der Spitalgasse mit dem Käfigturm als Abschluss. Catherine liebte das geschäftige Leben in der Gasse: Fuhrleute, die ihre Pferde am Brunnen tränkten, Mägde, die die Wäsche in Bottiche einlegten, Knechte, die Weinfässer vor die Keller rollten, Zimmerleute, die an einem Vordach hämmerten, das mit kräftigen Balken abgestützt war, noble Leute, die scheinbar ziellos promenierten, und der Stadtbach in der Mitte, der eifrig Schmutz und Unrat davontrug.

Während Berthe die geflochtenen Haare mit Klemmen befestigte, dachte Catherine an die Fahrt nach Bern, die sie kürzlich mit der Mutter und dem grossen Bruder Hans Ludwig unternommen hatte. Die Osterfeierlichkeiten waren nah, und es gab einiges zu besorgen.

Mitten in der Spitalgasse hielt die Kutsche an. Catherine sprang als Erste hinaus. «Nicht so eilig!», mahnte die Mutter und nahm sie bei der Hand. Beim Schneider holten sie ein violettes Festtagskleid für die Mutter ab, das grüne Alltagskleid für Catherine und einen feschen, scharlachroten Mantel für Hans Ludwig. Sie kauften neue Strümpfe beim Strumpfmacher, erwarben Handschuhe, Kissen für die Steinbänke im Schloss, neue Schreibfedern und Wachskerzen, eine Schere, Schuhschnallen, Knöpfe, Seidenband und schliesslich, in der von verschiedensten Düften durchzogenen Butik des Schärers, Kämme, italienischen Haarpuder und ein Fläschchen mit wohlriechender ‹Essence d’orange›.

Mutter hatte alle Einkäufe dem Kutscher anvertraut, der sie in der Kutsche verwahrte. Dann war sie zum Besuch bei der Tante aufgebrochen.

Catherine hatte erzwungen, dass sie den grossen Bruder begleiten durfte. Hans Ludwig hatte bei einem Krug Bier im Zunfthaus zu Pfistern auf Mutter und Schwester gewartet, und nun lief Catherine hinter ihrem Bruder her, dem jungen Offizier in französischen Diensten, der einen kurzen Urlaub zu Hause verbrachte. Hans Ludwig, dessen dunkle Augen funkelten, schritt forsch und zielbewusst durch die Gassen und kaufte rasch entschlossen, nicht zögernd wie die Mutter. Beim Siegelschneider holte er das bestellte neue Siegel und Siegelwachs. Dann erwarb er Pulverkorn, einen silbernen Degen und einen Sattel.

Welch abenteuerliche Gerüche begleiteten diese Einkäufe! Das Schiesspulver reizte Catherine zum Niesen, und vom Geruch des noch frisch gebeizten Leders in der Sattlerei begannen ihre Augen zu tränen. Keinen Moment liess sie mit den Augen vom Bruder ab. Genau wie er musterte sie eingehend die Struktur des Leders und zog die Schneide des Degens durch ihre Finger, um seine Schärfe zu prüfen.

Ach, Hans Ludwig war schon wieder abgereist, das Funkeln seiner Augen und seine forsche Art fehlten ihr. Auf dem neu gesattelten Pferd war er weggeritten nach Frankreich, sein roter Mantel hatte sich in der Ferne im Nebel aufgelöst wie ein Traum.

Wieder ein Zerren an ihren Haaren. Catherine schob die Hand der protestierenden Berthe weg und verliess die Kammer, die noch unbefestigte, letzte Strähne hing ihr ins Gesicht.

Aus der Küche drang Rauch. Sie ging hinein und setzte sich auf die Bank am Holztisch, nickte der welschen Bediensteten Annie zu.

Die Köchin schöpfte ihr aus einem der grossen, schwarzen Kupferkessel Haferbrei, den Catherine schweigend hinunterschlang. Annie legte Scheiter nach unter die an Ketten befestigten Kessel, und noch mehr Rauch füllte die Küche, bis die Flammen hochzüngelten. Catherine erhob sich, trat ans Feuer. Sie hielt ihre kalten Hände über die Flammen, so nah, wie sie es ertragen konnte. Hitze schoss durch ihre Hände in ihren Körper, kleine Schweissperlen bildeten sich auf ihrer Stirn.

Vielleicht, dachte sie, während sie in die Flammen starrte, hielt das Leben auch für sie einiges bereit und nicht nur für ihre Brüder. Franz, ihr zweitältester Bruder, hatte es in Frankreich zum Oberstleutnant gebracht. Dann hatte er in einem Duell tödliche Verletzungen erlitten. Aber sein Leben war abenteuerlich gewesen und nicht sinnlos verglüht. Samuel und Johann interessierten sich mehr für Politik, Samuel war schon einige Jahre im Grossen Rat, und auch der fünfzehnjährige Salomon, ruhig und besonnen, würde wohl eher den Weg ins Rathaus oder an einen Fürstenhof einschlagen. Andreas, nur ein Jahr älter als sie, eiferte Hans Ludwig nach, er wollte ins französische Heer eintreten.

Und sie, Catherine? Man tadelte sie, wenn sie mit den Brüdern herumtollte. Mit Annamarie teilte sie das Bett, man wies sie der Schwester zu beim Handarbeiten. Catherine nähte zwar, stickte und flickte, sie beherrschte alles, wenn auch nicht so gut wie die Schwester. Aber sie war keine zweite Annamarie. Das konnte doch nicht alles sein! Unwillkürlich stampfte sie mit dem Fuss auf den Boden.

Annie, die eben die leer gegessene Kachel vom Tisch nahm, erstarrte. Dieses Kind der Herrschaften, ein junges Fräulein schon bald, machte ihr manchmal Angst. Wie sie jetzt am Feuer stand und die Hände ausstreckte, wie wenn sie es bannen wollte! Nur wenig fehlte, dass sie sich die Hände verbrannte. Eine wilde Strähne hing ihr ins Gesicht, die Augen flackerten.

Dieses gross gewachsene Mädchen hatte etwas von einer Hexe an sich, Annie schauderte. Letzthin hatte sie etwas in der Glut entdeckt, das einem Kind ähnelte. Schnell hatte sie sich bekreuzigt, obwohl ihre protestantischen Herrschaften dies verboten. Sie hatte allen Mut zusammengenommen und das Ding mit dem Scheuerhaken aus der Glut gezogen. Es war Catherines Puppe gewesen. Das Mädchen, das Puppen verabscheute, hatte sie ins Feuer geworfen!

Und doch. Catherine war nicht böse, nur mutwillig. Manchmal half sie Annie bei der Zubereitung einer Tarte, dabei war ihr Platz doch nicht in der Küche. Wie Annamarie liebte sie gutes Essen, aber hielt Mass im Gegensatz zur Schwester, die alles wahllos in sich hineinstopfte. Wenn Catherine ihr ab und zu ein Zitronenrädchen oder ein Stück von der fertig gebackenen Tarte stibitzte, drückte Annie ein Auge zu. Das Mädchen zählte auf ihre Gutmütigkeit und lachte schalkhaft, wenn es weglief und sich ihrem Tadel entzog.

Nun ja, dachte Annie, das Fräulein war noch jung und würde sich beherrschen lernen. Vielleicht würde es sich so gut verheiraten wie seine ältere Schwester Johanna. Im Januar hatte sie ein junger Offizier zum Traualtar geführt. Aber ... Annie war sich nicht sicher. Mit dem jungen Fräulein konnte es so oder so herauskommen.

Auch aus den Herrschaften wurde man nicht immer klug. Der Herr schien sich weniger um die Vogtei zu kümmern als früher, tagelang ritt er durch die Gegend. Dafür schauten die Herrschaften vermehrt aufs Geld. Die Herrin erschien öfter in der Küche und verlangte von Annie, dass sie mehr billiges Kalb-, Rind- und Schaffleisch und weniger teures Geflügel zubereite. Dabei liebte der Herr zarte Hähnchen und ganz besonders den kostbaren indischen Hahn, den Truthahn.

Auch die Festessen waren weniger geworden, und Dienstboten stellte man keine neuen ein. Aber bei Einkäufen in der Stadt sparte die Herrin nicht, fast jede Woche trug sie ein neues Kleid. Nun ja, es war nicht Sache der Köchin, sich in die Dinge der Herrschaften zu mischen. Sie musste froh sein, dass man sie als Andersgläubige eingestellt hatte; sie wusste, dass sie diesen Posten ihren Kochkünsten zu verdanken hatte und den bernischen Rezepten, die sie ihren Herrschaften mit viel Liebe zubereitete.

Annie nahm einen der Kessel von der Kette, goss heisses Wasser in den Schüttstein am Fenster und spülte die Kacheln aus.

Catherine stand noch immer am Feuer, das in sich zusammengesunken war. Langsam zog sie die Hände zurück. Ihre Stirn und Brust fühlten sich heiss an, aber der Rücken war eiskalt. Sie drehte sich um, musterte im Licht, das an Annie vorbei in die Küche fiel, ihr Kleid. Das Grün war von einem leichten Grau überzogen, eine feine Schicht Asche hatte sich über das neue Kleid gelegt. Catherine schüttelte sich unwillig, wischte achtlos über einige Flecken und verliess die Küche.

Der Präzeptor Friedrich Wyss trat aus seiner Stube. Der hagere Theologe unterrichtete die drei jüngsten Kinder in Religion und französischer Sprache und Catherines Brüder auch im Rechnen. Catherine versuchte, ungesehen die Treppe zu erreichen. Aber der Präzeptor hatte sie schon entdeckt und rief nach ihr mit seiner durchdringenden Stimme. Sie hielt inne und er kam heran, drückte ihr die Hand.

«Guten Morgen, Catherine.» – Sie erwiderte den Gruss, seine knochige Hand quetschte die ihre. – «Dein Vater hat für heute den Unterricht abgesagt, weil er mit seinen Söhnen die ganze Domäne abreiten will.»

«Ach», sagte Catherine. Ihre Lebensgeister stiegen. Sie hatte schon befürchtet, den ganzen Vormittag dem Präzeptor allein gegenüber zu sitzen. Wenn der Herr Wyss einmal ins Dozieren kam, war er nicht zu bremsen. Oft liess er seinen Lieblingsschüler Salomon einen Passus aus der Heiligen Schrift vorlesen und interpretierte ihn vor seinen Schülern. In seinem Referat focht er mit Argumenten gegen die Scheinargumente von Gegnern, redete sich ins Feuer, zitierte hebräische und griechische Sätze und verwickelte sich in Thesen, bis er schliesslich ins Stocken geriet. Catherine konnte in seinen Augen das Staunen ablesen, wenn er sich bewusst wurde, dass er nicht vor seinen Mitstudenten der Theologischen Schule stand, sondern vor ein paar Privatschülern im abgelegenen Schloss Oron. Er legte dann die Heilige Schrift weg und griff nach dem französischen Grammatikbuch, ging mit dem Buch in der Hand auf und ab und konjugierte die Verben selbst, weil sich die jungen Herrschaften wieder einmal zu wenig vorbereitet hatten.

«Nimm dein Gebetsbüchlein und übe dich in deiner Kammer im Gebet», ermahnte er sie, als Catherine die Treppe hinunterwischte.

«Jaja», rief Catherine über ihre Schulter zurück.

Der Präzeptor konnte sie in seinen Stunden nur fesseln, wenn er von seinen Reisen sprach. Wyss hatte eine Zeit lang in Genf studiert und sprach ehrfürchtig von der Stadt Calvins, Catherines Patin. Nach Abschluss des Studiums war er mit andern jungen Pfarrherren zusammen nach Basel gereist, hatte sich auf dem Rhein eingeschifft und war über Strassburg, Mainz, Köln und Rotterdam nach Amsterdam gelangt. Es ärgerte sie, dass ihr Lehrer vor allem von Besuchen bei Dekanen und den Kosten dieser Reise sprach und wenig von den Erlebnissen, die es doch sicher in Fülle gegeben hatte. Er erzählte nur, wie viel ein Krug Wein und ein Laib Brot kosteten in den verschiedenen Städten. Sie hätte wissen wollen, wie die Leute gekleidet waren, wovon sie sprachen, welche Gerüche in der Luft hingen.

Sie hielt inne. Stechende Sonnenstrahlen fielen zwischen grauen Wolken in den Schlosshof. Ein halber Tag lag vor ihr, ohne Vorgabe, ohne Pflichten. Der Präzeptor würde sich in seine Stube zurückziehen für sein eigenes Studium. Die Mutter würde denken, dass sie im Unterricht sass. Sie war frei, für ein paar unendliche Stunden bis zum Mittagsmahl!

Catherine schlenderte durch den Hof und beugte sich über den Ziehbrunnen. Tief unten lag der Wasserspiegel, und ein Gesicht blickte ihr entgegen. Sie runzelte die Stirn, und das Gesicht zog sich zusammen, sie lachte, und das Gesicht, plötzlich von kleinen Wellen erfasst, brach auseinander. Sie griff nach dem Kessel, liess ihn in den Ziehbrunnen hinunter und zog ihn wieder hoch. Catherine stellte ihn auf den Brunnenrand, liess das Wasser zur Ruhe kommen und blickte hinein. Sie hatte sich eingefangen. Ein schmales Mädchengesicht. Hellblaue Augen. Eine längliche, gerade Nase. Aufgeworfene Lippen. Helles Haar, streng zurückgezogen, nur eine einzelne Strähne hing ihr verspielt ins Gesicht. Sie schürzte die Lippen, zerstörte das Bild mit der Hand und trank gierig.

Halb voll liess sie den Kessel stehen, drehte sich vom Brunnen weg und lief am Waschhaus vorbei, wo die Wäscherinnen zwischen grossen Bottichen hin und her gingen, hinunter zum Wald. Sie hatte das Kleid hochgerafft, glitt auf einem Schneefleck aus und wäre fast gestürzt. Keuchend hielt sie an. Schade, dass die Brüder nicht mit ihr waren. Manchmal durfte Catherine mit ihren Pistolen spielen. Sie entzündeten kleine Häuflein Schiesspulver und schossen, pängpäng, in die Luft. Die Brüder hängten sich auch kleine Degen um. Wie gern hätte Catherine ein solch silbernes Ding an ihrer Hüfte gespürt, das beim Laufen aufmunternd gegen das Bein schlug. Sie hatte es ausprobiert. Aber ein Degen sah unpassend aus über ihrem Kleid, sie hatte ihn Andreas zurückgegeben, der sich vor Lachen ausschüttete. «Geh zu deinen Puppen», hatte er immer noch lachend gesagt, und sie hatte ihm einen Schlag in die Rippen versetzt, dass er nach Luft schnappte.

Schnee drang durch ihre feinen Lederschuhe, sie hätte Stiefel anziehen sollen. Entmutigt setzte sich Catherine auf den Baumstumpf einer grossen, alten Tanne, welche die Knechte im vergangenen Jahr gefällt hatten.

Es war langweilig ohne die Brüder. Dieses Wäldchen, in dessen Mitte ein Weg zum Schloss hinaufführte, war der Schauplatz für ihre Räuberspiele. Aber in der letzten Zeit gab Salomon nicht mehr gern den feinen Herrn, der von Räubern überfallen wurde. Er war in die Höhe geschossen, seine Stimme klang gebrochen. Wenn er doch noch mitmachte, liess er sich von ihnen kampflos den Degen und die Geldbörse abnehmen, die mit ein paar Kupfermünzen und Glassteinchen gefüllt war, und ging gemessenen Schrittes davon, den Kopf schüttelnd über seine kindischen Geschwister. Das minderte zwar das Vergnügen. Aber Andreas und sie gerieten sich bei der Aufteilung der Edelsteine und des Geldschatzes nicht selten in die Haare, und dann folgte doch noch ein Kampf, sie wälzten sich auf den Baumnadeln, und einmal war Andreas oben und einmal Catherine. Es kam vor, dass Catherine am Schluss auf der Brust des kampfunfähigen Bruders sass. Sie presste seine Hände auf den Boden, sein Atem ging keuchend. Meist war es jedoch anders und er war oben, sein Gesicht zu einem Siegerlachen verzogen. Aber bald verlor er das Interesse am Sieg über ein Mädchen, zog sie hoch und half ihr das Kleid abbürsten. Er war froh, wenn sie im Kampf nicht ein weiteres Kleid zerrissen, denn die Mutter tadelte auch ihn, weil er sich mit der Schwester auf grobe Spiele einliess.

Die Luft war kalt, aber jetzt brach wieder Sonnenschein durch die Wolken. Catherine rollte sich auf dem weiten Baumstumpf zusammen und schloss die Augen. Wenn es nur schon richtig Frühling und wärmer wäre. Sie hätte die Stute genommen, die graue, und wäre einfach hinausgeritten, in Richtung Paris, hinter Hans Ludwig her.

In Paris wuchs ein junger König heran, nur sieben Jahre älter als sie. Louis XIV. Wie lebte man an diesem Königshof? Sicher wurden Feste gefeiert, häufigere und grössere Feste als bei ihnen im Schloss. Die Damen waren in kostbare italienische oder orientalische Seide gekleidet, die Degen der Herren mit Edelsteinen besetzt. Man trug wallende Perücken, grosszügig mit Haarpuder bestäubt. Köstliche Mahlzeiten wurden aufgetragen auf riesigen Platten und dazu parlierte man, Rede und Gegenrede flogen über den Tisch, während die Messer, die durch zartes Fleisch schnitten, ab und zu im Licht der Kronleuchter aufblitzten, und über allem präsidierte der junge König, erst neunzehn, aber bald schon der mächtigste Mann Europas, er hielt mit im Gespräch mit den älteren Damen und Herren, brillierte mit Ideen und Einwürfen, bewundernde Blicke flogen ihm zu, man trank ehrerbietig auf das Wohl der jungen Majestät ...

«Catherine!» – Stimmen schnitten in ihre Träume. Schlaftrunken setzte sie sich auf. «Catherine – das Essen ist bereit!» – Ach, schon war es Zeit fürs Mittagsmahl, wohin waren die Stunden geflogen? Ihr Körper hatte sich erwärmt in der Sonne, aber sie konnte die Zehen in den durchweichten Schuhen und Strümpfen kaum mehr bewegen. Sie raffte das Kleid zusammen, auf dem sich nun auch noch Harzflecken abzeichneten, und humpelte den Abhang hinauf zum Schloss.

«Ich komme», rief sie laut und schlüpfte die Treppe hinauf in ihre Kammer, riss das Kleid herunter und tauschte es gegen das alte, rote Alltagskleid, das schon mehrmals geflickt war, wechselte Schuhe und Strümpfe.

Im Esszimmer sassen Mutter und Schwester am Tisch, die Hände zum Gebet gefaltet. Catherine setzte sich zu ihnen und senkte den Kopf. Laut dankte sie Gott mit den andern zusammen für die Speisen auf ihrem Tisch. Und leise, nur in ihrem Innern, fügte sie hinzu: Und bitte, lieber Gott, vergiss mich nicht hier in Oron. Ich will die Welt anschauen, Paris, Rom. Bitte!

Schweigend löffelten sie die Krebssuppe. Die Mutter wirkte erschöpft wie fast immer, tiefe Linien zogen sich von ihrer Nase zum Mund. Seit der Geburt des ewig kränkelnden kleinen Bruders, der schliesslich gestorben war, hatte sich die Mutter nicht mehr erholt. Sie konnte sich an nichts richtig freuen und war immer von Sorgen geplagt – grosse Sorgen, die sie sich, wie sie immer wieder betonte, um ihre Söhne machte, die in Kriegsdiensten waren, und um ihre Töchter, die sich spät oder gar nicht verheirateten.

Berthe servierte Rindsragout und in Essig konservierte Gurken, die Catherine nicht besonders liebte, und reichte Brot dazu. Die Mutter ass nur wenige Bissen und legte die Gabel nieder.

«Annamarie», kündigte sie an, «nächste Woche fährst du zur Tante nach Bern. Sie wird dich abholen auf der Rückreise von Lausanne. Du bleibst einige Zeit bei ihr.»

«Ich will nicht fort von hier!» – Annamarie starrte die Mutter an.

«Es ist Zeit für dich zu heiraten. In Bern wirst du verschiedenen jungen Herren begegnen.»

Annamarie schob die letzten Bissen in den Mund, schlang sie hinunter fast ohne zu kauen. – «Wieso heiraten? Barbara ist fünf Jahre älter als ich und auch nicht verheiratet.»

Die Schwester hatte ihre beste Karte gespielt. Catherine verfolgte gespannt die Auseinandersetzung zwischen der Mutter und Annamarie, sie liebte jede Art von Wettkampf. Tatsächlich war die älteste Schwester Barbara, schon fünfundzwanzig und ansehnlicher als Annamarie, noch nicht verheiratet. Sie lebte wechselnd bei verschiedenen Verwandten. Bis jetzt war es zu keinem Verlöbnis gekommen, und man wusste nicht recht, ob Barbara sich den Bewerbern entzog oder ob es zu wenig Bewerber gab.

«Lass Barbara unsere Sorge sein. Nimm dir ein Beispiel an Johanna. Möchtest du nicht Herrin eines Landgutes sein wie Liebegg?»

Die Mutter hatte Recht, Johanna hatte ein gutes Los gezogen. Catherine gefiel ihr Schwager Franz Ludwig Graviseth. Er war in französischen Diensten wie Hans Ludwig, aber schon zum Hauptmann avanciert. Zur Hochzeit im Januar hatten die Eltern einen Empfang gegeben auf Schloss Oron, und dann war tagelang in Liebegg gefeiert worden, auf dem Landsitz, wo Johanna jetzt die meiste Zeit verbrachte, während Franz Ludwig im französischen Heer diente.

«Liebegg? Ich will hier bleiben.» – Annamarie schob trotzig die Lippen vor.

«Vater hat gesprochen, du fährst nächste Woche.»

«Ich will nicht heiraten.» – Annamarie leistete einen letzten, tapferen Widerstand, aber schon glänzten ihre Augen verräterisch.

Die Mutter erhob sich. – «Wir werden entscheiden, wenn es so weit ist. Lass uns erst schauen, ob du zur Heirat begehrt wirst.»

Das war hart. Noch niemand hatte um Annamaries Hand angehalten, so viel wusste auch Catherine. Die Tränen der Schwester flossen jetzt reichlich. Catherine blinzelte ihr aufmunternd zu, aber Annamarie ging wie blind an ihr vorbei, stolperte über die Schwelle und verschwand in ihrer gemeinsamen Kammer.

Als sie sich eine Stunde später an der Abendmahlsdecke gegenübersassen, waren Annamaries Lider verquollen, und sie hob kaum den Blick. Annamarie war manchmal störrisch wie ein Esel, aber ihr Widerstand schnell gebrochen. Nächste Woche würde sie mit der Tante in die Kutsche steigen, auch wenn es ihr das Herz abdrückte, Oron und die Familie zu verlassen. Was blieb ihr anderes übrig?

Die Abendmahlsdecke breitete sich zwischen den vier Stickenden aus. Bereits vor zwei Jahren hatten sie eine ähnliche Decke gearbeitet und der Kirchgemeinde im benachbarten Châtillens geschenkt, wo sie meist die Predigt besuchten. Nun sollte auch die Kapelle in Oron eine gleichwertige Decke erhalten. Statt mit brauner stickten sie diesmal mit grüner Seide auf weisses Leinen; die Blumenmotive, die Wappen und das Lamm in der Mitte sollten beibehalten, aber anders angeordnet werden.

Catherine seufzte. Wochenlang würden sie nun jeden Nachmittag über der Arbeit sitzen, während sich draussen die Blätter entrollten und die Blumen sprossen. Die Sonne würde immer fordernder hereinscheinen und Catherine nach draussen locken, aber sie wäre an die Decke gebunden, unfähig, sich zu rühren.

Sie sassen auf der Steinbank in der Fensternische, die einen weiten Blick hinaus in die Landschaft freigab. Die Bank war mit den neuen Kissen vom Einkauf in Bern belegt, und im Kamin prasselte ein Feuer. An der vierten Ecke stickte Suzanne Pacquot, die Frau des Schlossweibels und gelegentlichen Boten Antoine. Die Näherin, geübt auch im Sticken, besprach die Motive mit der Mutter und zeichnete sie mit feinen Fadenstrichen vor.

Für Suzanne war das Sticken mit der Frau Landvogt und ihren beiden Töchtern ein angenehmer Verdienst und eine Abwechslung zu ihren üblichen Näharbeiten. Die Landvögtin, deren frühere Schönheit sich ahnen liess, war mager und nervös, aber beim Sticken fand sie zur Ruhe. Sie erkundigte sich nach der Gesundheit von Suzannes Eltern, und Suzanne gab Auskunft, man sprach über dies und jenes, Neuigkeiten und Begebenheiten aus dem Städtchen, während die Stunden vorbeizogen. Annamarie redete kaum und stickte fleissig. Catherine dagegen übersprudelte oft mit Worten, rückte aber langsamer vor.

Manchmal indes packte sie der Eifer. Sie presste ihre Finger mit den Nagelhäutchen, an denen sie in unbeobachteten Momenten herumkaute, auf den Stickrahmen, die Nadel stach pausenlos, keinen Blick wandte sie von der Arbeit. In solchen Momenten schien sie alles um sich herum zu vergessen, und sie stickte, wie wenn es um ihr Leben ginge. An diesen Nachmittagen war ihre Ecke des Tuches schweissnass, wenn Suzanne die Decke am Abend zusammenfaltete und einpackte, Catherine hatte das Garn viel zu fest angezogen. Suzanne löste es heimlich zu Hause und stickte neu. Das Mädchen bemerkte nichts, wenn es die Decke wieder ausbreitete, und freute sich ob der gelungenen Arbeit.

Die Herrin belohnte Suzanne mit kleinen Extragaben, die die Näherin und ihr Mann schätzten. Obwohl – in der letzten Zeit waren die Käsestücke, Weinflaschen und die Kronen, die ihr die gnädige Frau zusteckte, seltener geworden. Und Antoine erzählte Eigenartiges. Ein paar Mal hatte ihn der Vogt als Briefboten nach Bern geschickt. Die Empfänger der Briefe hatten die Siegel vor seinen Augen erbrochen und den Inhalt überflogen. Sie hatten ihm gedroht, weil sie anscheinend Geld erwartet und nicht erhalten hatten, und ihn davongejagt. War das Geld etwa knapp geworden im Schloss?

Catherine stickte eines der vier von-Wattenwyl-Wappen. Das war ihr lieber, als eine Rose, Nelke, Tulpe oder Iris mit kleinen Stichen abzubilden. Sie stichelte am dritten Flügel und befühlte immer wieder das entstehende Wappen, das ihr in jeder Form edel erschien. Die Flügelchen in Grün waren ungewohnt, das Wappen ihrer Familie zeigte drei silberne Flügel auf rotem Grund. Aber es war nicht wesentlich, ob die Flügel grün oder silbern waren.

Am liebsten hätte sich Catherine diese Flügel zu Eigen gemacht und abgehoben. Sie wäre einfach davongeflogen über die schneegefleckte Landschaft, die sich vor ihren Augen ausbreitete, wenn sie die Augen von der Stickerei hob – weggeflogen wie das kleine Engelchen oder Prinzesschen, das aus den wuchernden Pflanzenranken über dem Wappen emporstieg. Ein Krönchen und zwei Flügelchen zierten das kleine Wesen, das die Näherin skizziert hatte. Dazu würde sie die Initialen G v W sticken, Gabriel von Wattenwyl. Annamarie hatte bei ihrem Wappen die Initialen der Mutter eingestickt, B v W, Barbe von Wattenwyl – auch die Mutter war eine gebürtige von Wattenwyl und hatte doppelt Anspruch auf das Wappen.

Die Mutter, der Vater. Catherine liebte beide Eltern, aber sie verehrte nur den Vater. Sein Leben war so anders als jenes der Mutter, das sich um den Schlosshaushalt und die Geschwister drehte. Jede Woche hielt er Audienz im Landvogtsaal mit der dunkelbraunen Holzdecke. Die Bittsteller kamen über die Ziehbrücke in den Schlosshof hinauf, wo sie warteten, bis einer nach dem andern von Antoine Pacquot zum Vogt und seinem Schreiber hineingeführt wurde. Catherine hatte bemerkt, dass die meisten Bittsteller freudiger davonzogen, als sie gekommen waren. Der Vater spreche oft Almosen zu und fälle milde Strafen, sagten die Dienstboten, welche dies ihrem Herrn hoch anrechneten. Nur eine Stunde in der Trülle habe er für den lügnerischen Metzgergehilfen angeordnet, der seinen Meister verleumdet habe, dann sei der Gehilfe in die Nachbarvogtei Moudon abgeschoben worden. Dieses und viele andere Beispiele wussten sie zu erzählen.