6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Anselm und Neslin

- Sprache: Deutsch

Zwei Kinder aus einem Dorf des Spätmittelalters werden durch eine falsche Anschuldigung und ein ungerechtes Gerichtsverfahren zur Flucht gezwungen. Für sie beginnt eine abenteuerliche Odyssee, die sie durch die Irrungen und Wirrungen jener Zeit führt. Mit dem Fahrende Volk finden sie den Weg in die Fremde, erleben Hexenprozess und Pestplage, gelangen in die Obhut von Mönchen und reisen schließlich mit Kaufleuten über das Mittelmeer bis ins ferne Ägypten. Es folgen temberaubende Erlebnisse, die sich bei der Weiterreise von Alexandria nach Kairo, zu den Pyramiden und nach Oberägypten fortsetzen. In einem traumatischen Zustand erfährt der Junge Anselm in Aswān die Gefahren einer anderen Zeit in einem anderen Universum. Ähnlich abenteuerlich verläuft die Rückreise über den Nil, das Mittelmeer und durch Italien, bis die inzwischen zu Jugendlichen Herangewachsenen mit ihren Begleitern nach drei Jahren wieder das heimatliche Dorf erreichen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

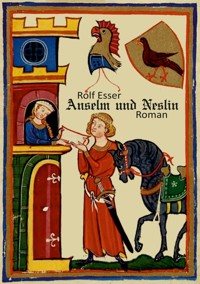

Anselm und Neslin

Rolf Esser

Das Titelbild stammt aus dem Codex Manesse, entstanden ab 1300 in Zürich, die umfangreichste Liederhandschrift des Mittelalters mit 138 Miniaturen, die die Dichter in idealisierter Form bei höfischen Aktivitäten darstellen.

Impressum

Autor: Rolf Esser © 2024

Umschlaggestaltung, Layout, Grafik: Rolf Esser © 2024

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, D-22926 Ahrensburg

ISBN Paperback: 978-3-384-09929-7

ISBN Hardcover: 978-3-384-09930-3

ISBN eBook: 978-3-384-09931-0

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Rolf Esser

Anselm und Neslin

Roman

Inhalt

Cover

Halbe Titelseite

Urheberrechte

Titelblatt

Die Zeit, in der die Geschichte spielt

Die Personen der Geschichte

Der zeitliche Verlauf der Geschichte

Kapitel 1: Von den Bauern, dem Ritter und vom Leben an sich

Kapitel 2: Vom Sündenfall und einer ungerechten Anschuldigung

Kapitel 3: Vom Fahrenden Volk, den Gauklern und vom Weg in die Fremde

Kapitel 4: Vom Schwarzen Tod und von Scharfrichtern und Schindern

Kapitel 5: Vom Reisen, einem schlimmen Unglück und vom Mönchsleben

Kapitel 6: Von fünf Reitern, zwei Kindern und dem Weg nach Genova

Kapitel 7: Von der gar nicht so lustigen Seefahrt

Kapitel 8: Von einem befremdlichen Land

Kapitel 9: Von der Rache des Pharao und einem großen Verlust

Kapitel 10: Von der Fahrt mit dem Sonnenschiff und von bedrängten Mönchen

Kapitel 11: Vom Teleportieren, den Warlords und dem Hyperraum

Kapitel 12: Von Neslins Todeskampf und der Reise auf dem Nil

Kapitel 13: Von Eruptionen, Gladiatoren und Söldnertruppen

Kapitel 14: Vom Ritterleben, von Turnieren und vom Papiermachen

Kapitel 15: Von der Heimkehr, dem neuen Prozess und dem Bannerlauf

Bildquellennachweis

Bücher von Rolf Esser

Anselm und Neslin

Cover

Urheberrechte

Titelblatt

Die Zeit, in der die Geschichte spielt

Bildquellennachweis

Anselm und Neslin

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

Die Zeit, in der die Geschichte spielt

Mit dem Begriff Mittelalter wird ein Zeitraum beschrieben, der etwa vom 6. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert reicht. Die Geschichtswissenschaft streitet dabei sowohl über den Beginn, als auch über das genaue Ende dieses Zeitalters. Nach der politischen und kulturellen Dominanz des griechisch-römisch geprägten Mittelmeerraums entstand in Europa eine nach Ständen geordnete Gesellschaft, in der eine gläubig christliche Geisteshaltung vorherrschte und in der sich Latein als gemeinsame Kultur- und Bildungssprache etablierte. Die Einheit der christlichen Kirche, die für ein einheitliches Weltbild sorgte, ist kennzeichnend für diese Epoche, deren Gesellschafts- und Wirtschaftsformen auf feudalen Herrschaftsstrukturen begründet waren. Im deutschsprachigen Raum unterscheidet man drei Hauptphasen:

Frühmittelalter

(spätes 6. Jahrhundert bis Anfang 10. Jahrhundert) die Epoche der Merowinger und Karolinger

Hochmittelalter

(Anfang 10. Jahrhundert bis ca. 1250)

die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer

Spätmittelalter

(ca. 1250 bis ca. 1500)

Unsere beiden Hauptpersonen, Anselm und Neslin, mögen um 1350 gelebt haben, also im Spätmittelalter. Ihnen wird das egal gewesen sein, als Leute der Unterschicht oder des Bauernstandes waren sie in jeder Phase der Epoche im Nachteil.

Das Spätmittelalter war die Zeit des aufsteigenden Bürgertums der Städte und der Geldwirtschaft. Dennoch erlebte Europa ab etwa 1300 auch eine Krisenzeit, die sich in der schlimmste Katastrophe des 14. Jahrhunderts manifestierte. Die Pest, der Schwarze Tod, traf die Länder Europas in verheerender Weise und dezimierte die Bevölkerung in den Städten um ein Drittel bis zur Hälfte. Diese Entvölkerung hatte Aufstände und einen Wandel der Sozialstrukturen zur Folge, bei denen das Rittertum geschwächt wurde und das Bürgertum erstarkte. Die katholische Kirche sah sich Reformbewegungen ausgesetzt.

Etwa zur gleichen Zeit wie die Entvölkerung begann aufgrund von Erbstreitigkeiten um die französische Krone der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England. Von 1340 bis etwa 1420 behielten die Engländer die Oberhand, bis Jeanne d'Arc, heute als die Jungfrau von Orleans bekannt, den Franzosen wieder Hoffnung gab und ihnen bei Orleans zum Sieg verhalf. Obwohl sie schon 1431 von den Engländern zum Tode verurteilt wurde, konnte Frankreich den Krieg 1453 siegreich beenden. In demselben Jahr wurde in Deutschland durch Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden.

Kunst und Wissenschaften befanden sich im Spätmittelalter im Aufbruch. Die bereits im Hochmittelalter erfolgte Gründung der ersten Universitäten, vor allem in Italien (Bologna) und Frankreich (Paris), verhalf den Wissenschaften und der Philosophie zu einem neuen Aufschwung, denn sie verbreiteten die Lehren antiker Gelehrter und ebneten so den Boden für die Epoche der Renaissance. Den Künstlern eröffneten sich neue Möglichkeiten dank Auftragsarbeiten für das selbstbewusste Bürgertum. Die bisher auf kirchliche Motive beschränkte Malerei wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet, auch die Dreidimensionalität wurde von den Malern entdeckt. Die Architektur lehnte sich infolge der Renaissancebewegung wieder an alte römische und griechische Vorbilder an.

Auch die Wirtschaft erlebte trotz der Pest eine Blüte. Hier sind vor allem wieder die italienischen Stadtstaaten hervorzuheben, aber auch der in der Nord- und Ostsee entstandene Städtebund der Hanse. Die Hanse bewirkte durch den schwunghaften Handel eine weitere Besiedelung Nord- und vor allem Osteuropas durch hauptsächlich deutsche Kolonisten.

In diesem Umfeld bewegen sich unsere Protagonisten Anselm und Neslin und erleben am eigenen Leibe die Irrungen und Wirrungen jener Zeit. Allerdings, und diese Freiheit sei dem Autor gestattet, erlaubt das weite Feld der Fantasie auch einen gewaltigen Zeitsprung, der das Mittelalter für die Dauer einer Lichtsekunde vergessen lässt.

Die Personen der Geschichte

Anselm – Sohn von Hanss

Hanss – Vater von Anselm

Irmel – Frau von Hanss, Mutter von Anselm

Neslin – Cunrads Tochter

Cunrad – Nachbar, Vater von Neslin

Ella – Frau von Cunrad, Mutter von Neslin

Ritter Ägidius von den Buchen – Leibherr, Vater von Sophie

Sophie – Tochter von Ritter Ägidius

Hausvogt – Hausverwalter des Ritters

Graf Balduin von Braunstein – Lehnsherr

Ensfrid von Kreun – Dorfpfarrer

Giese – tatsächliche oder vermeintliche Dorfhexe

Bertram von Ingelhof – Justitiarius des Ritters

Gunvald – Fahrender, Gaukler, Wagenführer

Brida – Fahrende, Gunvalds Frau, Gauklerin, Sängerin

Frix – Fahrender, Gaukler, Kartenspieler

Magdalen – Fahrende, Gauklerin, Schalmei-Spielerin

Fee – Fahrende, Gauklerin, Seiltänzerin

Tante Lissy – Besitzerin eines Gasthauses in Bamburg

Ansgar von Rhodenfeld – Bischof von Bamburg

Johann Schadland – Großinquisitor für Deutschland

Abraham Merxheim – Fernhändler

Abt Bertram – Leiter des Benediktiner-Stiftes Albond

Bruder Giselbert – Mönch

Gerberus – Heiliger, Wunder tuend

Gertrude – Heilige, Wunder tuend

Der Bischof – zuständig für die Burg Falkenfried

Eberold von Sternwald – Kaufmann aus Bremen, Sprecher

Katharina – Frau von Eberold

Petrissa – Tochter von Eberold

Hartmud Sponheim – Kaufmann aus Bremen

Jakob Lichtenberg – Kaufmann aus Bremen

Christine – Frau von Jakob

Adam Wienstein – Kaufmann aus Bremen

Helfrich Miehlen – Kaufmann aus Bremen, Goldschmied

Simone Boccanegra – Doge von Genova

Familie Rombis – Großhändler und Schiffseigner aus Ravensberg

Nabil – Oasenbewohner

Cheops – glühender Pharao mit Ka, Ba und Ach

Sachmet – Rachegöttin mit Löwenkopf

Jack – Sohn von Jeremias Carr

Harold Cramer – Erster Universonaut im Hyperraum-Gleiter

Sergej Prokanow – Navigator im Hyperraum-Gleiter

Lin Shi Huang – Kommunikator im Hyperraum-Gleiter

Jelly – Schwester von Harold Cramer

Nelly – Tochter von Jelly

Jeremias Carr – Vater von Jack

Salvatore Riccione – »Das Ohr der Bürger« in Florenz

Bertram von Schönburg – Ritter in den Voralpen

Juliana – Gemahlin des Ritters Bertram

Agnes – Tochter des Ritters Bertram

Neidhart – Minnesänger

Der zeitliche Verlauf der Geschichte

April 1350…………………. mit dem Fahrenden Volk unterwegs

August 1350……………….. bei Tante Lissy in Bamburg

März 1351…………………..die Reise mit dem Fernhändler

April 1351…………………. bei den Mönchen

Mai 1352……………………die Reise mit den Kaufleuten beginnt

Juli 1352…………………… Genova und Venedig

Oktober 1352………………. Ankunft in Alexandria

November 1352……………. Kairo, die Pyramiden, Hartmuds Tod

Dezember 1352……………..Theben und Aswān

Dezember 2285……………..Anselm in der Zukunft

Mitte Januar 1353………….. auf dem Nil

Anfang Februar 1353……….nach Italien

Ende März 1353…………….Vesuv, Rom, Florenz

Mitte Mai 1353…………….. beim Ritter auf der Burg

Anfang Juni 1353………….. Ritt nach Hause

Mitte Juni 1353…….. ………in der Papiermühle

Anfang Juli 1353……………Fronhausen

Ende Juli 1353………………Bremen

Kapitel 1

Von den Bauern, dem Ritter und vom Leben an sich

Anselm sieht nicht sehr fröhlich aus. Schon im Morgengrauen war er mit dem Vater aufs Feld gegangen. Das Korn musste eingebracht werden. Für den zwölfjährigen Jungen bedeutet das: arbeiten vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Wehmütig schaut er auf seine drei jüngeren Schwestern, die in der Ecke sitzen und mit Steinen spielen. Sie sind drei, vier und fünf Jahre alt und kennen den Ernst des Lebens noch nicht. Anselm erinnert sich, dass er als Sechsjähriger besonders gerne mit dem Kreisel gespielt hatte, den man mit einer Peitsche antreiben musste. Einmal hatte er auch einen kleinen Vogel. Den konnte man an eine Schnur binden und umher flattern lassen. Das war lustig. Es scheint ihm, als sei diese glückliche Zeit schon hundert Jahre her.

Anselm sieht wirklich nicht sehr fröhlich aus. Auf dem Feld hatten sie am Morgen das Getreide mit der Sense gemäht. Besser gesagt, der Vater mähte und Anselm musste ihm hinterher arbeiten, indem er das Getreide mit Halmen zu Bündeln, den Garben, schnürte. Zum Trocknen des Getreides stellte er dann mehrere Garben gegeneinander gelehnt auf dem Feld zusammen. Manchmal war Anselm dem Vater wohl zu langsam bei der Arbeit. Dann schrie der über seine Sense hinweg: »Nun mach´ mal zu, du bist kein Kind mehr! Dein Brot musst du dir schon verdienen!«

Sie hatten gerade mal ein Viertel des Feldes geschafft, da begann es zu regnen. Regnen ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Es schüttete wie aus Kübeln und sie mussten fluchtartig das Feld verlassen. Das bedeutete, sie mussten fast eine halbe Stunde durch den Regen rennen, bis sie zuhause waren, denn das Feld liegt sehr weit außerhalb. Aber bei soviel Feuchte von oben konnte man weder die durchnässten Halme mähen, noch Garben aufstellen. Eigentlich war es noch viel schlimmer. Die ganze Arbeit war umsonst gewesen. Das frisch gemähte Korn war für immer verdorben. Und es war ja nicht damit getan, das Korn zu ernten. Man hatte erst einmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt Korn wuchs.

Die Vorbereitung des Bodens für die Aussaat im Frühjahr und im Herbst gehört zu den schwersten Arbeiten, die Anselm kennt. Die Bauern sind neuerdings dazu übergegangen, jeweils drei Felder zu bewirtschaften. Man hat ihnen gesagt, das habe große Vorteile. So genau haben sie den Sinn noch nicht begriffen. Aber sie tun es und haben die ihnen zugeteilte Ackerfläche einfach in drei Teile aufgeteilt. Das erste Feld wird mit Getreide eingesät. Das zweite Feld bepflanzen sie mit Hülsenfrüchten. Das dritte Feld liegt ein Jahr lang brach. Diese Feldnutzung geschieht in stetem Wechsel. Das Erdreich des brach liegenden Feldes kann sich dann gut erholen. Der Boden hier ist ohnehin sehr hart und steinig und hat Erholung dringend nötig.

Manche Bauern haben einen Ochsen. Den können sie vor den Pflug spannen. Anselms Vater Hanss besitzt keinen Ochsen. Eine Ausleihe ist nicht üblich, pausenloses Pflügen würde die Tiere überfordern.

So muss Hanss Jahr für Jahr den Hakenpflug selbst ziehen, mit dem man das Erdreich eigentlich nur ein wenig aufschlitzen kann. Eine äußerst harte Arbeit. Anschließend müssen die harten Erdklumpen mit einem Hammer zerschlagen werden und der Boden wird mit einer Harke geglättet. Große Steine werden aufgesammelt und entfernt. Ist das Feld so vorbereitet, schnallt sich der Vater einen Beutel um und verstreut mit der Hand das Saatgut. War im Jahr davor die Ernte schlecht, so gibt es allerdings kaum etwas zum Aussäen, weil man keine Körner zurücklegen konnte ohne Hunger zu leiden, und entsprechend gering ist auch der zu erwartende Ertrag.

Anselm sieht in der Tat recht missmutig aus. Tropfnass waren er und Vater zuhause angekommen. Statt auf dem Feld für den Lebensunterhalt der Familie zu sorgen, sitzen sie nun im Haus und schauen zu, wie die Natur sich ergießt. Das Haus, nun ja, eigentlich ist es eher eine Hütte, die, auf einer Fläche von Steinplatten aus groben Balken errichtet, für eher notdürftigen Unterschlupf sorgt. Die Ritzen zwischen den Balken sind mit Moos zugestopft. Das Dach ist mit Stroh bedeckt. Gestampfter Lehm bildet den inneren Boden. Es gibt nur einen Raum, in dessen Mitte eine offene Feuerstelle ist. Auf ihr wird gekocht und sie ist die einzige Wärmequelle. In strengen Wintern reicht das Feuer bei Weitem nicht aus, alle zu wärmen. Aber wer es übertreibt beim Anfeuern, das hatte Anselm schon bei Nachbarn erlebt, dem brennt schnell das ganze Haus ab. Über der Feuerstelle ist eine Luke im Dach, damit der Rauch abziehen kann. Wenn der Wind allerdings ungünstig weht, dann kann es geschehen, dass der Rauch wieder ins Haus gedrückt wird, was bei den Bewohnern einen würgenden Husten und brennende Augen verursacht.

Der einzige Raum im Haus muss vielfältig genutzt werden. Er ist Küche, Schlafstelle, Arbeitsraum, Kinderzimmer, Lager und Viehstall zugleich. Über der Feuerstelle hängen eiserne Kessel und eine Kupferpfanne und Mutter steht dort viele Stunden und bereitet die kargen Mahlzeiten für die vielköpfige Familie vor. Dazu gehört auch, dass sie die Roggenkörner stampft, damit daraus Mehl für das graue Brot wird. Es soll Dörfer geben, in denen besondere Handwerker die Mehlherstellung übernommen haben. Und das soll sogar mit Wasserkraft gehen. Vorstellen kann man es sich hier nicht und außerdem könnte man sich einen solchen Dienst ohnehin nicht leisten. Jeder Handwerker will schließlich entlohnt werden.

Neben den Eltern und den vier Geschwistern leben noch die Großeltern bei ihnen sowie zwei weitere Kinder aus der Familie der Schwester der Mutter, ein siebenjähriges Mädchen und ein neunjähriger Junge. Die Schwester und ihr Mann waren bei dem Überfall einer über das Land ziehenden plündernden Bande getötet worden. Es ist selbstverständlich, dass man sich um die armen Waisenkinder kümmert.

Sie alle leben, essen und schlafen in dem Raum. An dem großen, grob gezimmerten Tisch sitzen sie auf ebenso groben Bänken bei den Mahlzeiten zusammen. Auf Tisch und Bänken schlafen Einige auch, die Übrigen scharen sich nachts um das Feuer. Viele weitere Möbelstücke gibt es nicht. An der Wand ist ein Regal befestigt, das irdene Krüge, Töpfe und Schüsseln beherbergt. Alle Gerätschaften und Werkzeuge, die für die Feldarbeit gebraucht werden, hängen an eisernen Nägeln an den Wänden: Mistgabeln, Sensen, Sicheln, Spaten. Auf dem Boden stehen noch einige Körbe und ein Holzeimer. Dann gibt es noch zwei Truhen nahe der Tür. In der einen werden Kleidungsstücke aufbewahrt, wenn sie nicht zum Trocknen unter der Decke hängen. Die andere Truhe enthält einen spärlichen Vorrat an Lebensmitteln. Meist sind das Roggenmehl, aus dem das Brot gebacken wird, Gerste oder Hafer für die Zubereitung von Brei und die unvermeidlichen Bohnen. Das sind die üblichen Zutaten für die Mahlzeiten der armen Landbevölkerung wie sie es sind: Brot, Brei und Bohnen; Bohnen, Brot und Brei; Brei, Bohnen und Brot. Die Aufbewahrungsmöglichkeiten für Lebensmittel sind ohnehin begrenzt. Wie sollten sie sich auch erhalten? Im Winter ist es wegen der Kälte einfacher, aber im Sommer? Gibt es mal Kraut, so kann man es sauer einlegen, ebenso Bohnen. Obst kann man dörren. Fleisch gibt es kaum und wenn, dann hängt es geräuchert und gepökelt unter der Decke neben der Wäsche.

Inmitten dieser Idylle tummeln sich noch zwei Schweine und zehn Hühner, die ebenfalls zum Haushalt gehören. Ihr Bereich ist mit Brettern vom übrigen Wohnraum abgegrenzt. Die Schweine sind gewissermaßen die Notration für schlechte Zeiten und vor allem für den Winter. Geräuchert und eingesalzen bringen die Fleischvorräte die Familie durch die kalte Jahreszeit. Die Hühner liefern immerhin ein paar Eier für den täglichen Bedarf. Im Sommer sammeln sie im Wald Beeren und Nüsse. Eine willkommene Abwechslung, die gut schmeckt. Manchmal, wenn er besonders gnädig gestimmt ist, gibt der Leibherr den Bauern die Erlaubnis zur Jagd jeweils eines Stückes Wild. Das passiert sehr selten und ist ein Festtag, der entsprechend gefeiert wird. Von einem Nachbarn, der Kühe hat, können Hanss und seine Familie ab und zu Eier gegen Milch tauschen und daraus Käse machen. Es gibt sogar in einiger Entfernung ein Kloster mit einem Fischteich. Dorthin machen sich die Bauern in der Fastenzeit auf und kaufen gepökelten Fisch. Der ist zwar teuer, aber sie sparen das ganze Jahr darauf, denn der Dorfpfarrer achtet sehr darauf, dass die christlichen Gebote eingehalten werden. Fisch ist nun mal die gebotene Fastenspeise.

In einem solchen Bauernhaus geht es rund um die Uhr sehr laut zu. Die Schweine grunzen, die Hühner gackern, die Kinder kreischen, der Bauer gibt Anweisungen, meist in gebrüllter Form, die Mutter ermahnt die Kinder ständig, und über allem schweben die allgegenwärtigen Arbeitsgeräusche. Im Haus ist es zudem sehr dunkel. Die Tür hält man besser verschlossen, damit nicht irgend ein Getier herein kommt. Immerhin gibt es Wölfe in dieser dicht bewaldeten Gegend. Und die schmalen Fenster, eher sind es schmucklose Öffnungen, sind zum Schutz vor Kälte und Wind mit Weidengeflecht oder hölzernen Planken verschlossen.

Anselm sitzt mit zunehmender Ungeduld in dem dunklen Haus, über das sich Sturzbäche von Regen ergießen. Es zeigt sich bald, dass der Dauerregen sich auch den Weg in die Hütte sucht. Weder ist das Dach wirklich dicht, noch vermögen die zugestopften Ritzen zwischen den Wandbalken der Nässe etwas entgegen zu setzen. Anselm wird es langsam recht ungemütlich. Die Mutter an der Feuerstelle hat sich ein Tuch über den Kopf gelegt und die drei kleinen Mädchen sind aus ihrer Ecke unter den großen Tisch geflüchtet. Der Vater sitzt stoisch da und brütete vor sich hin. Vielleicht denkt er an das durch den Regen verdorbene Korn und macht sich Sorgen, woher sie dafür Ersatz nehmen sollen. Den Schweinen und Hühnern scheint das alles nichts auszumachen. Sie scharren weiter in ihrer Ecke im Stroh. Es sieht wohl so aus, als ob auch Stroh bald knapp werden würde.

Derweil steht Anselms Mutter Irmel wie immer an der Feuerstelle und kümmert sich um die zweite Mahlzeit des Tages, die zwischen vier und fünf Uhr nachmittags eingenommen wird. Sie wird etwas umfangreicher ausfallen, da Hanss und Anselm auf dem Feld waren und die morgendliche Hauptmalzeit für die beiden ausfiel. Es wird keine Überraschung geben. Bohnen mit Brei, vielleicht auch nur Bohnen mit Brot. Irmel ist – wieder einmal – schwanger. Man sieht es schon deutlich, der Bauch wölbt sich unter dem Wams. Es ist ihre siebte Schwangerschaft. Zwei ihrer Kinder sind allerdings kurz nach der Geburt gestorben. Im Dorf hat es Fälle gegeben, wo die Frauen im Kindbett gestorben sind. Irmel geht es gut, obwohl von Schonung, die ihr eigentlich zusteht, nicht die Rede sein kann. Wer soll die Arbeit im Haus denn machen? Und ist es nicht Pflicht der Bäuerin, für Nachwuchs zu sorgen? In dieser bäuerlichen Umgebung sind die Frauen ohnehin fortwährend schwanger, weil es sich so gehört. Irmel ist eine robuste Frau und verkraftet das gut. Eine angeborene Fröhlichkeit ist ihr zu eigen; bei allem, was sie tut, summt sie immer vor sich hin. Sie lacht sehr gerne und ist der völlige Gegensatz zum Vater Hanss, der immer recht verschlossen, nachdenklich oder gar mürrisch wirkt.

Endlich lässt der Regen nach. Anselm schaut zur Tür hinaus. Überall sind große Wasserlachen, Rinnsale bahnen sich ihren Weg durch den Schlamm. Der Bach, der in einiger Entfernung vorbei fließt, wird wohl überlaufen, soviel kann man ahnen. Anselm ist es leid. Auf dem Feld kann man im Augenblick ohnehin nichts machen und auch sonst gibt es nichts zu tun. »Ich geh´ mal rüber zum Cunrad!«, ruft er in den Raum hinein. Cunrad ist der nächste Nachbar. Wegen Cunrad geht Anselm aber nicht zu Cunrad. Vielmehr hat Cunrad eine Tochter namens Neslin, die im gleichen Alter wie Anselm ist. Anselm mag Neslin und Neslin mag Anselm. Die beiden verstehen sich fast ohne Worte. So oft sie können in ihrem harten Alltag verbringen sie Zeit zusammen. Genauso wie Anselm bei der Arbeit auf dem Feld und am Haus helfen muss, ist Neslin in die Hausarbeit der Cunradschen Familie eingespannt. Sie muss spinnen, weben und kochen lernen, die kleinen Geschwister versorgen und Wäsche waschen. Da bleibt kaum Zeit für Privates.

»Ja, mach´ das«, antwortet der Vater abwesend. Seine Sorgen werden mit dem Regenende nicht kleiner. Nicht nur, dass durch das verdorbene Korn ihre eigenen Vorräte eine bedenkliche Lücke bekommen, sie müssen ja auch von dem Wenigen, das sie ernten, einen erheblichen Teil an den Grundherrn abgeben. Denn sie und die meisten Bauern des Dorfes sind Leibeigene. Das bedeutet, dass sie praktisch Menschen ohne Rechte sind. Der Grundherr kann sie jederzeit zu Frondiensten verpflichten. Dann müssen sie eine neue Mauer oder einen Stall bauen oder sonst eine harte Arbeit verrichten, die ihnen selbst keinerlei Nutzen bringt. Leibeigene dürfen auch nicht einfach woanders hinziehen, wenn es ihnen nicht mehr gefällt. Heiraten können sie nur mit Genehmigung des Leibherrn. Oft bestimmt der auch, wer wen heiraten darf. Was Recht ist, bestimmt der Leibherr, er ist Ankläger und Richter in einem. Meist sind leibeigene Bauern auch Grundhörige und bewirtschaften den Grund und Boden ihres Grundherrn. Als Gegenleistung schulden sie ihm Naturalabgaben und Hand- und Spanndienste. So sind die Bauern in einer doppelten Abhängigkeit.

Das alles geht Hanss durch den Kopf. Er ist Leibeigener und Grundhöriger. Es gibt nur wenige freie Bauern. Und auch die müssen nicht weniger hart arbeiten und auch Dienste leisten. Es ist schon außergewöhnlich, dass die Leibeigenen unter diesem Leibherrn eigene Tiere halten dürfen und dass sie davon nicht auch noch abgeben müssen. Trotzdem bleibt ihnen allen herzlich wenig zum Überleben übrig, das Leben der Bauern in diesen Zeiten ist ein tagtäglicher Kampf.

Die Hütten der Bauern stehen ein wenig ungeordnet und mit einigem Abstand zueinander. Es gibt kleinere und größere, die oft auch einen eigenen Stall haben. Andere Häuser, die Handwerkern gehören, haben eine Werkstatt. Aber viele Handwerker gibt es nicht mehr im Dorf. Es zieht sie in die großen aufblühenden Städte, wo sie Freiheit vom Grundherrn haben und wo die Lebensbedingungen entschieden besser sind. Nicht alle Häuser sind aus Holz. Viele wurden aus Lehm und Stroh errichtet. Das ist billig, aber auf Dauer nicht sehr haltbar. Die Kirche mitten im Dorf ist von einer Palisade umgeben. Diese soll wohl auch den um die Kirche herum angelegten Friedhof schützen. Die Hütten der Bauern indes sind völlig ungeschützt. Um das ganze Dorf herum haben die Bauern in Eigenarbeit einen dürftigen Zaun errichtet, um wilde Tiere fernzuhalten, der aber wenig Wirkung zeigt. Oft genug reißt der Fuchs ein Huhn und selbst einen Wolf hat man schon mitten im Dorf beobachtet.

Weit abseits der anderen Behausungen befindet sich auf einer kleinen Anhöhe das riesige Gehöft des Grundherrn. Das Gehöft ist von einer hohen Mauer umgeben, die guten Schutz bietet. Es ist ein Rittergut, das heißt, es gehört dem Ritter Ägidius von den Buchen. Dieser hat das Gut vor einigen Jahren nach dem Tod seines Vaters geerbt, dem seinerseits der Lehnsherr einst das Gut verliehen hat. Lehnsherr für das Dorf ist Graf Balduin von Braunstein, den man hier aber noch nie gesehen hat. Dem Grafen gehört aller Grund und Boden. Der Ritter ist in gewisser Weise auch ein Abhängiger. Er muss für den Lehnsherren Kriegsdienst zu Pferde leisten und vermutlich auch Ritterpferdgelder zahlen. Außerdem muss er dem Lehnsherrn persönliche Dienste leisten. Dazu gehören zum Beispiel auch das Halten des Steigbügels, die Begleitung bei festlichen Anlässen und der Dienst als Mundschenk bei der Festtafel. Ob Ägidius von den Buchen dies alles leistet, wissen die Dorfbewohner nicht.

Er muss wohl ein eher unbedeutender Ritter sein, denn man weiß, dass es Ritter gibt, die auf großen feudalen Burgen residieren. Verglichen damit ist sein Gut eine armseliges Zuhause. Es ist den Bauern eigentlich herzlich egal. Sie haben andere Sorgen. Aber auch ein unbedeutender Ritter ist nun mal ihr Leibherr, von dem sie ganz und gar abhängig sind.

Die Wege im Dorf sind breit angelegt und bieten genug Platz für Pferdewagen und Ochsenkarren und das Vieh, das die Bauern auf die Allmende, die dorfeigene Weide am Dorfrand, treiben. Allerdings – heute sind die Wege nach dem verheerenden Regen eine einzige Schlammwüste. Durch diesen Schlamm hindurch kämpft sich Anselm tapfer den kurzen Weg hinüber zum Cunrad. Dieser steht vor seiner Tür und schaut zweifelnd über den Hof. Der Sturzregen hat den Misthaufen derart aufgeweicht, dass sich eine träge, stinkende Brühe langsam in Richtung Haus bewegt. Da muss er wohl mit einem Schieber ran, das Ganze zurück drängen und am besten noch mit ein paar Brettern absperren.

»Grüß Gott, Cunrad, ist Neslin da?«, fragt Anselm den geplagten Mann. »Ja, drinnen im Haus. So ein Mist, dieser Misthaufen!«, schimpft Cunrad. Anselm denkt an seine schlammigen Füße und geht lieber nicht hinein. Er beugt sich in die Türöffnung und ruft: »Neslin!« Sehen kann er nichts, denn hier ist es genauso dunkel wie daheim. Sofort erscheint das Mädchen und bricht gleich in Lachen aus: »Wie siehst du denn aus? Wie eine Schlammkröte!« Anselm schaut an sich hinunter und tatsächlich: Nicht nur seine Füße sind von Schlamm bedeckt. Bis zum Gürtelband haben sich die Dreckspritzer gut verteilt. »Na ja, an so einem Tag bleibt eben kein Auge trocken«, meint er entschuldigend, »traust du dich denn raus in den Schlamm?« »Aber sicher, Dreck hält die Mücken fern«, lacht sie, »lass´ uns hinunter zum Bach gehen.«

Am Bach angekommen, setzen sie sich auf einen großen umgestürzten Baum und werfen Steine ins Wasser. Hier haben sie schon oft gesessen und miteinander geredet. Das ist ihr Platz. »Wie geht es bei euch?«, fragt Anselm. »Ach, irgendwie ist da ein böser Hauch in meiner Familie. Meine Eltern verstehen sich immer weniger. Ich glaube, sie haben sich nie gemocht.« Das kennt Anselm von zuhause nicht. Der Vater ist zwar oft mürrisch, aber die Mutter ist immer fröhlich und gleicht das aus. Insgesamt sind die beiden ein gutes Gespann. »Warum meinst du, dass sie sich nie gemocht haben? Sie haben doch geheiratet.« Neslin überlegt. »Nun, aus manchen Äußerungen konnte ich entnehmen, dass Vater und Mutter sich vor ihrer Heirat nicht kannten und der Leibherr ihre Hochzeit angeordnet hat. Das war der Vater unseres Ritters, der wohl um Einiges schlimmer war als unser Leibherr.« »Meine Mutter und mein Vater kannten sich aber schon vorher, genau wie wir uns kennen. Ich glaube, ihre Eltern haben die Ehe verabredet. Vielleicht macht das glücklicher.« »Kann schon sein«, vermutet Neslin, »stell dir vor, unsere Eltern würden uns verheiraten. Wären wir dann glücklich?« »Ha ha«, lacht Anselm, »so bald will ich aber nicht heiraten. Wir können ja später noch mal drüber reden.« »War ja auch nur so ein Gedanke«, lacht nun auch Neslin, »also später dann.«

In diesem Augenblick kommt großer Lärm auf. Dicht hinter ihnen springt plötzlich aus dem Gebüsch eine Gruppe von Reitern heraus. Es mögen so zehn, zwölf Mann sein. Sie haben die Kinder nicht gesehen, vermutlich wäre es ihnen auch egal. In schneller Hatz geht es vorbei und jeder Reiter treibt sein Pferd mit einem Gertenschlag zum Sprung über den Bach an. Anselm und Neslin haben ein Gefühl, als sprängen sie über ihre Köpfe hinweg. Genau so schnell wie er kam, ist der Spuk im gegenüberliegenden Wald verschwunden.

Das war die Truppe des Ritters Ägidius von den Buchen. Während der Ritter selbst als einigermaßen gemäßigter Charakter bekannt ist, gelten seine Reiter als kämpferisch und rücksichtslos. Vielleicht wird man so, wenn man dauernd irgendwelche Fehden und Kleinkriege auf Befehl bestreiten muss. Die Dorfbewohner sind jedenfalls nicht begeistert. Denn oft genug erfolgt der Ausritt quer durch das Dorf. Die Reiter walzen dann alles nieder, was ihnen im Weg ist. Wenn es nur eine Milchkanne ist, Glück gehabt! Wenn es ein kleines Kind ist, Pech gehabt! Einmal hat sich ein Bauer lauthals beschwert. Den haben sie genommen und in den Brunnen geworfen. Pech gehabt!

Neslin und Anselm können ihre Unterhaltung fortsetzen. »Ich weiß nicht«, meint Anselm, »warum unsereins jeden Tag, jahrein jahraus, so arbeiten muss. Heute Morgen waren wir auf dem Feld bis der Regen kam und es hat mich fast umgebracht. So schnell wie Vater mäht kann ich die Garben kaum binden. Nur gut, dass es nicht ganz so heiß ist wie letzten Sommer. Da gab es ja fast keinen Regen und die Ernte war denkbar schlecht.« »Ja, die Arbeit. Das ist wohl unser Schicksal. Wir armen Leute haben eben niemand, der es für uns tut. Wir haben nicht mal jemand, der sich für uns einsetzt.« »Ich habe mich einmal heimlich zum Gut des Ritters geschlichen und bin bei der hohen Mauer auf einen Baum geklettert. Von dort konnte ich in den Garten blicken. Da saß doch die Tochter, die etwa so alt ist wie wir, unter einem großen Sonnenschirm und wurde von drei Dienern bedient. Es gab Milch und irgend etwas Gebackenes, das ich nicht kenne. Das dumme Ding warf das Trinkgefäß um und schrie die Diener an, die Milch schmecke nicht. Die Diener liefen sofort los, um ein neues Getränk zu holen und sie schleuderte ihnen noch das Gebackene hinterher. So eine verwöhnte und undankbare Person!« Anselm schüttelt den Kopf. Neslin ist erschrocken. »Da kannst du aber von Glück sagen, dass dich niemand auf dem Baum entdeckt hat. Du weißt, dass man dich hart bestraft hätte? Aber über das Benehmen der Ritterstochter habe ich schon Einiges gehört. Das erzählt man sich im Dorf gerne und ist schadenfroh, dass auch ein Leibherr seine Probleme hat.« Beide brechen in Gelächter aus und kriegen sich gar nicht mehr ein bei dem Gedanken, wie die Tochter dem Ritter auf der Nase herumtanzt. Anselm umarmt spontan Neslin: »Ich mag es, wenn du lachst. Dann siehst du aus wie eine Königstochter.« »Na, nun übertreibe nicht. Ich bin nun mal ein armes Bauernkind und fürchte, ich werde es immer bleiben. – Die Sonne steht schon tief. Ich glaube, wir müssen langsam zurück.«

Als Anselm wieder zuhause ankommt, hat die Familie schon die nachmittägliche Mahlzeit eingenommen. »Du hast es aber lange ausgehalten drüben«, sagt die Mutter, »dabei soll es bei Cunrad doch gar nicht so fröhlich zugehen.« »Ach, davon weiß ich nichts«, antwortet Anselm zurückhaltend, »Neslin und ich waren am Bach. Da sind plötzlich die Reiter des Ritters an uns vorüber gerauscht und wir waren sehr erschrocken.« »Da seid bloß vorsichtig, von diesen Reitern erzählt man nichts Gutes«, warnt der Vater. »Ich weiß, aber sie haben uns nicht gesehen. Kann ich noch ein wenig Essen haben?« »Natürlich, im Topf über der Feuerstelle sind noch Bohnen für dich. Nimm sie dir!« Wenn ich Mutter nicht hätte, denkt Anselm bei sich und lässt es sich schmecken.

Nach dem Essen hat Anselm ein dringendes Bedürfnis. Er geht hinter das Haus. Dort hat der Vater eine tiefe Grube ausgehoben und ein Brett darüber angebracht. Einmal im Jahr muss man die Grube leeren und alles auf den Misthaufen schaffen. Eine solche Grube ist schon fast Luxus. Die meisten Bauern begnügen sich damit, den Misthaufen direkt für ihre Notdurft anzusteuern. Manchmal hört man auf dem Dorf auch Gerüchte, wie es in solchen Dingen in Schlössern und Burgen zugeht. Dort soll es eigens Diener geben, die den Unrat der Herrschaft wegschaffen müssen. Unglaublich! Ein durchreisender Händler erzählte einmal, dass in den Städten die Exkremente aus dem Fenster auf die Straße geschüttet werden und es daher überall unglaublich stinkt. Dann doch lieber auf dem Land wohnen!

Langsam wird es dunkel. Da die Bauern früh aufstehen, begeben sie auch mit Eintritt der Dunkelheit zur Ruhe. Mutter Irmel sitzt aber manchmal noch gerne mit der Familie zusammen, wenn es dunkel ist. Es sei so gemütlich, sagt sie. Die Großeltern sitzen immer still dabei. Sie sind froh, dass sie ihren Lebensabend in dieser Familie verbringen dürfen und dass man sich um sie sorgt. Es sind Irmels Eltern, die Eltern von Hanss sind schon lange tot. Wirklich alt wird man als leibeigener Bauer nicht. Das Herdfeuer wird noch ein wenig angefacht bis die Flammen lodern und ihr Schein die Decke erhellt. Hanss zündet zusätzlich eine Fackel an. Dazu hat er selbst Kienspäne angefertigt. Das sind vierkantig oder flach geschnittene Stücke unterschiedlicher Längen aus harzreichem Holz wie Kiefer, Tanne oder Fichte. Diese Kienspäne werden mit Werg umwickelt. Werg wiederum ist ein Faserstoff, der übrig bleibt, wenn Mutter Flachs oder Hanf kämmt. Das Werg wird mit Harz getränkt und angezündet. Das ist eine billige Beleuchtung, die aber einen beißenden und stinkenden Rauch erzeugt. Manchmal kann Hanss auch Tran besorgen, der dann in einer Schale angezündet wird und sehr viel harmloser verbrennt. Man hat gehört, dass es eine neumodische Beleuchtung namens »Kerze« gibt. Niemand im Dorf weiß so recht, was das ist, aber es soll sehr teuer sein. Wohl genau richtig, um ganze Burgen und Schlösser bis in den letzten Winkel zu beleuchten.

Nun legt sich die Familie zur Ruhe nieder. Erschöpft sind sie alle. Die Mutter vom Haushalt. Anselm von der Feldarbeit und vom Regen. Der Vater von der Feldarbeit und vom Grübeln. Die drei Kleinen vom vielen Spielen. Die beiden Kinder der Schwester von der nachwirkenden Trauer um die Eltern. Und die Großeltern vom Immerälterwerden. Ein neuer, anstrengender Tag wartet.

Sophie ist wütend. Man mag sich fragen, warum eine Dreizehnjährige so ausrasten kann. Es hilft nichts. Sophie ist wirklich sehr, sehr wütend. Sie stampft mit dem Fuß auf und wirft einen Teller auf den Boden. Der Teller war leer, es war nicht das darauf, was sie sich vorgestellt hatte. Waren doch heute die Reiter ausgeschickt worden, um im Wald das zu jagen, was Sophie so gerne isst: Reh. Unverrichteter Dinge kamen die Reiter zurück. Sie hatten kein Reh gefunden. So eine Unverschämtheit! Was sollte sie jetzt essen? Ekliges Wildschwein? Salzigen Fisch? Glitschiges Huhn? »Deine Reiter sind allesamt unfähig! Ich verlange, dass du sie sofort bestrafst!«, schreit Sophie ihren Vater an. Ägidius von den Buchen verdreht die Augen. Er liebt dieses Kind ja, aber er fühlt sich auch geschlagen von dieser Undankbarkeit. Sophie ist das erste Kind in seiner Ehe. Seiner Frau Clementia erging es nicht anders als vielen Bauersfrauen. Sie starb vor zwei Jahren bei der Geburt des zweiten Kindes, ebenso das Neugeborene, ein Junge. Der Ritter muss nun das schwierige Geschäft der Erziehung allein erledigen. Vielleicht war er immer zu nachsichtig gewesen.

»Nun beruhige dich doch, Kind. Wir schicken die Reiter morgen noch mal los. Sie werden schon ein Reh finden.« »Morgen, morgen, gestern, vorgestern, übermorgen! Ich will heute Reh essen!«, tobt das Mädchen. Eigentlich sieht es eher lustig aus, da Sophie ziemlich kleinwüchsig ist und in ihrer Wut mehr wie ein Giftzwerg wirkt. Nun wird es Ägidius zu bunt. Heftig schlägt er mit der Faust auf den Tisch. »Jetzt ist aber Schluss damit. Ich will das Wort Reh nicht mehr hören. Begib dich sofort in dein Gemach und denke darüber nach, ob du dich so benimmst, wie es sich für eine Ritterstochter gehört!« Sophie zuckt zusammen. Das hatte sie noch nie erlebt. Der Vater schreit sie an und gibt ihr Befehle. Sie ist doch eine Ritterstochter! Darf man so mit ihr umgehen? Sie bricht in Tränen aus, zieht einen Flunsch und stürmt aus dem Zimmer.

Ägidius seufzt. Insgeheim aber beglückwünscht er sich selbst. Endlich hat er mal durchgegriffen, endlich hat er mal deutliche Worte gesprochen. Das will er sich merken. Vielleicht funktioniert Erziehung ja auf diese Weise besser als das ewige Nachgeben und das sofortige Erfüllen aller Kindeswünsche.

Der Hausvogt hatte alles vom Nebenraum mitgehört. Nun kommt er herein. »Vielleicht solltet ihr einmal daran denken, eure Tochter zu verheiraten, Euer Gnaden. Sie ist ja in einem guten Alter.« »Ja, daran habe ich auch schon gedacht, allein, mir fällt niemand ein, der als Gemahl in Frage käme.« »Ich werde mich umhören, wenn ich zum Einkauf wieder über Land reite. Kann ich Euch noch etwas zum Speisen bringen?« »Bringe Er mir noch Spanferkel. Und vor allem Wein. Den besten! Hoffentlich bekommt mir das besser als das Mahl gestern Abend.« Der Ritter leidet sehr oft an Verstopfung. Das ist, wie er aus Gesprächen weiß, in seinen Kreisen durchaus üblich. Zu verstehen ist das nicht. Wo man doch immer nur die besten Speisen auftischt. Täglich gibt es Fleisch aller Sorten. Von gewöhnlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Brot oder gar rohem Obst hält man sich tunlichst fern. »Hüte dich vor Salaten, grünen Speisen und rohem Obst«, hatte seine Mutter schon immer gewarnt. Von all dem, was Bauern so essen, will man hier nichts wissen. Das ist unter der Würde der Hochwohlgeborenen. Ob Bauern auch an Verstopfung leiden?

Ritter Ägidius sitzt sehr nachdenklich in seinem Sessel und nippt an dem guten Wein, den ihm der Hausvogt gebracht hat. Vielleicht ist er wirklich zu nachsichtig – gegenüber seiner Tochter, gegenüber seinen Leuten, gegenüber den Bauern. Wo hat es das schon gegeben, dass das Bauernvolk eigenes Vieh halten durfte, ohne Abgaben leisten zu müssen? Und seine Reiter? Die betrieben ihre befohlenen Aufgaben offenbar eher als Freizeitvergnügen. Man hatte ihm berichtet, dass sie anstelle der Jagd auf Wild viel lieber einsamen Beerensammlern nachstellten und diese in Angst und Schrecken versetzten. Vielleicht war das heute auch so gewesen und sie hatten sich einen Deut darum gekümmert, ein Reh für Sophie zu jagen. Die Leute waren bequem geworden. Immerhin war es 15 Jahre her, dass dieses Rittergut Kriegsdienst für den Lehnsherrn leisten musste. Gut, da gab es zwischendurch einige Fehden, die aber immer recht glimpflich ausgingen. Aber wenn Turniere waren, dann versuchten sich seine Reiter immer zu drücken. Mal lahmte das Pferd, mal war es der Magen, mal musste man die Großmutter dringend bestatten. So konnte es nicht weiter gehen!

Plötzlich wird Pferdegetrappel im Hof laut. Zu so später Stunde noch Besuch? Gemurmel dringt nach oben. Die große Tür unten schlägt und man hört Schritte auf der Treppe. Der Hausvogt kommt ins Zimmer: »Ein Bote, Euer Gnaden.« Der Bote hält sich nicht weiter auf und tritt unaufgefordert vor. »Mich schickt mein Herr, Graf Balduin von Braunstein, mit einer Botschaft.« Er überreicht dem Ritter ein gerolltes und versiegeltes Pergament. »Der Graf erwartet umgehend eine Antwort!«

Seufzend öffnet Ägidius das Siegel und entrollt das Schreiben. Solche Mitteilungen kennt er und sie bedeuten meist nichts Gutes. Der Brief ist wie üblich in Lateinisch verfasst. Ägidius liest:

Dem Lehnsmann Ägidius von den Buchen

Nach sorgfältigster Prüfung sind Wir zu dem Schluss gekommen, dass Wir das Finanzwesen in unserer Grafschaft neu ordnen müssen. Daher fordern Wir Euch auf, sämtliche Einnahmen, die Euer Rittergut erwirtschaftet, auf das Genaueste zu ermitteln und darüber ein Buch zu führen. Das Ergebnis der Buchführung sollt Ihr Uns mit eiligstem Boten unverzüglichst übermitteln. Spätestens bis zum neuen Mond erwarten Wir Eure Nachricht. Eine zögerliche Bearbeitung Unseres Ansinnens kann nicht geduldet werden und zieht Sanctiones nach sich.

Mit dem allerchristlichsten Gruße

Zum Siebenten des Ernting

Graf Balduin von Braunstein

Ägidius seufzt noch einmal. Das kann er gerade noch gebrauchen! Er weist den Hausvogt an, den Boten zu versorgen und ihm ein Nachtlager zu bereiten. Diese Botschaft des Grafen bedeutet nichts weniger, als dass er nun sein gesamtes Rittergut auf den Kopf stellen muss, um die tatsächlichen Einnahmen zu erfahren. Jeder Bauernhof, jeder Kuhstall, jede Latrine muss ausgeforscht werden, damit nur kein Denarius der Aufrechnung entgeht. Bisher hatte er immer nach der alten Formel »Pi mal Daumen« geschätzt, was so ein Bauer im Jahr an Erträgen erbringt, nach dieser Schätzung die bäuerlichen Abgaben bestimmt und in entsprechender Größenordnung seinen Tribut an den Grafen geleistet. Aber wenn es ums Geld geht, das ist bekannt, kennt der Graf keine Gnade. Kein Wunder, denn bei Hofe wird ein äußerst aufwändiger Lebensstil gepflegt. Ägidius war einmal auf Einladung im Schloss des Grafen, als dort die Vermählung des ältesten Sohnes gefeiert wurde. Der dort herrschende Luxus hatte ihn regelrecht erschlagen. Noch jämmerlicher seufzend begibt Ägidius sich zur Nachtruhe.

Am nächsten Morgen zeigt Ägidius, wer der Herr ist. Jetzt will er durchgreifen. Zuerst lässt er seine Mannen im Hof antreten. Er hat dreißig Reiter. Diese stellen sich locker auf, scherzen miteinander und warten darauf, was da kommen möge. Der Ritter stellt sich vor den Vormann der Reiter. Da es sich nicht um eine militärische Truppe handelt, gibt es auch keine Rangordnung im eigentlichen Sinn. Der Vormann ist der Führer und berechtigt, Befehle zu geben. »Wie stehen Eure Leute da, Vormann? Sind es nicht ritterliche Reiter? Wissen sie nicht, was Disziplin ist?«, brüllt Ägidius den Ahnungslosen an. Der macht fast einen Satz rückwärts, so überrascht ist er. »Äh, ja, nein…«, stottert er los. »Lasse Er die Männer antreten, wie es sich gehört! Wir sind hier nicht in einer Plauderstube!« Sofort gibt der Vormann eine entsprechende Anweisung. Die Reiter haben Mühe, in Reih und Glied anzutreten, erst nach einigen Versuchen gelingt es. Ägidius reibt sich innerlich die Hände. Aber er ist nicht fertig.

»Ab sofort gilt auf diesem Rittergut eine Ordnung, wie man sie in unseren Landen noch nicht gesehen hat. Jeder Befehl wird buchstäblich ausgeführt. Sollte sich jemand dem widersetzen, wird er sofort in Ungnade entlassen. Er wird sich dann bei keinem anderen Ritter mehr verdingen können.« Unter den versammelten Männern wird Murren laut. Ägidius reagiert sofort: »Lautes Murren wird als Widerstand gewertet. Ich kürze daher euren Sold für ein Jahr um zehn Silberlingen.« Jetzt sind die Reiter sprachlos.

»Nun komme ich zur eigentlichen Sache. Ich habe gestern eine Botschaft vom Grafen erhalten, der mir aufträgt, mein Rittergut einer Inventur zu unterziehen. Dies werdet ihr sofort und unmittelbar in Angriff nehmen. Jeweils drei Männer beschäftigen sich mit einer Bauernstelle. Ein Mann durchsucht, ein Mann schreibt auf, ein Mann gibt Sicherheit. Ihr werdet alles festhalten, was in irgend einer Form mit dem wirtschaftlichen Ertrag des Bauern zu tun hat. Schreibt auch auf, was an Inventar vorhanden ist, denn bekanntlich gehört auch dies alles dem Rittergut, also mir. Ich gebe euch fünf Tage Zeit für diese Aufgabe. Solltet ihr es bis dahin nicht schaffen, werde ich euren Sold um weitere 10 Silberlinge beschneiden.«

Die Reiter sind fassungslos. Was ist nur in den Ritter gefahren? Das war doch immer ein gänzlich harmloser Mensch! Sie haben aber keine Zeit, lange darüber nachzudenken. Schon teilt der Vormann Gruppen ein und gibt weitere Anweisungen. Schon reiten die ersten vom Hof. Das werden lange fünf Tage werden.

Anselm und Vater Hanss sind heute Morgen nicht aufs Feld gegangen. Es macht keinen Sinn, weil das Korn noch viel zu nass ist vom gestrigen Regen. Das kann man mit der Sense kaum schneiden. Sie hoffen, dass die heute scheinende Sonne die Halme etwas durchtrocknet, sodass sie morgen mit der Feldarbeit fortfahren können. Heute wollen sie das Dach an einer Stelle reparieren, wo das Wasser besonders gewütet hat. Kaum haben sie die Leiter angestellt und sind hinauf gestiegen, da fallen sie vor Schreck fast wieder herunter. Drei ritterliche Reiter jagen in einem Höllentempo auf den Hof und bringen ihre Pferde derart zum Stand, dass die Erde hoch aufspritzt. Sie springen aus dem Sattel und einer brüllt: »Runter von der Leiter, sofort!«

Sofort folgen Anselm und Hanss dem Befehl, sie wissen ja, wie rücksichtslos diese Reiter sind. »Ins Haus mit euch!«, schreit der, der offensichtlich das Sagen hat. Nun sind alle im Haus, in dem die übrigen Familienmitglieder ohnehin schon waren. »Sind das alle?«, wird Hanss gefragt. »Ja, das sind alle.« »Habt ihr nur sechs Kinder, Mann?« »Ja, leider, aber eins ist noch unterwegs.« »Es reicht, wenn du nur mit ja oder nein antwortest«, bedeutet ihm der Anführer ungnädig. Hanss will es sich merken. Dann fangen sie an. Der Anführer beginnt mit der Durchsuchung der Stube, während ein Zweiter mit einer Tafel und Kreide immer an seiner Seite ist. Der Dritte bleibt mit gezücktem Schwert an der Tür stehen und schaut sehr grimmig aus.

Der Erste macht die Wäschetruhe auf. »Wie viel Wäsche habt ihr? Ist das alles?« »Ja«, sagt Hanss und fängt sich eine Ohrfeige mit dem Handschuh ein. »Alle Wäsche, die wir haben, ist in der Truhe, hängt an der Decke oder wir haben sie an.« »Schon besser!« Als nächstes öffnen sie die Truhe mit den Essensvorräten. »Ist das alles?«, fragt der Lautsprecher wieder. »Mehr haben wir im Augenblick leider nicht«, antwortet Hanss. »Aber es ist doch Erntezeit! Wo ist das ganze Korn?« »Wir haben nicht mehr Korn, es hat schließlich oft geregnet.« »Du lügst, Bauer! Der Ritter hat jede Menge Korn und du willst von Korn nichts wissen?« »Ich kann nur sagen, wie es ist.« »Solch´ dreiste Lügen habe ich schon lange nicht mehr gehört! Greif den Jungen!«, wies er den Türwächter an.

Schon wird Anselm gepackt. Sie schnüren seine Füße zusammen und hängen ihn kopfüber an einem Deckenbalken auf. Hanss will dazwischen gehen, ein Hieb mit dem stumpfen Schwertende lässt jedoch ihn zu Boden gehen. Der Anführer wendet sich Irmel zu: »Wo ist das ganze Korn?« Irmel schaut im direkt in die Augen. Einen so ehrlichen Blick ist der Mann nicht gewohnt. Nervös zucken seine Augen und er schaut in eine andere Richtung. »Du hast es gerade von meinem Mann gehört, wir haben nicht mehr Korn und wir können es auch nicht herbei zaubern, weil du es gerne hättest. Wir sind arme Bauern und kämpfen jeden Tag um unser Überleben. Du kannst uns alle an die Decke hängen, wenn es dir beliebt, dann werden wir eben gemeinsam sterben. Das ist immer noch besser als das dumme Gebaren ebenso dummer Reitersmänner noch länger zu ertragen.« Irmel hat den Reiter kalt erwischt. So hat eine Frau noch nie mit ihm gesprochen. Er weiß nicht, was er dem entgegnen soll. Ratlos schaut er um sich, dann brüllt er und das kann er am besten:

»Auf die Pferde, Männer. Hier gibt es nichts mehr zu holen!«

Hanss hat sich inzwischen von dem Hieb erholt. Sofort befreien sie Anselm aus seiner misslichen Lage. Sein Kopf ist schon ganz rot angelaufen. Aber er hat es tapfer ertragen und ist schnell wieder wohl auf. Sie sind sich einig, dass man Anderes von den rücksichtslosen Reitern nicht erwarten konnte. Aber der Ritter? Weiß er, was seine Leute treiben und wie sie es treiben?

Bei Cunrad haben sich zur gleichen Zeit auch drei ritterliche Reiter eingefunden. Sie kommen nicht ganz so forsch auf den Hof. Es sieht fast aus, als zögerten sie ein wenig. Da Cunrad meist vor der Tür steht, hat er sie längst kommen sehen. »Was wollt ihr?«, ruft er ihnen barsch entgegen. Die Reiter springen von ihren Pferden. Der eine ist schon etwas älter und sackt fast zusammen. Mit der rechten Hand fasst er sich an den Rücken. Der jüngste der drei geht auf Cunrad zu. »Gott zum Gruß, Bauer. Wir haben den Auftrag zu schauen, was du an Erträgen vorweisen kannst und welche Dinge euch der Ritter überlassen hat.« »Erträge? Seid ihr noch ganz bei Trost? Ich habe nicht einmal mit der Ernte richtig anfangen können wegen des dauernden verdammten Regens. So geht es allen hier. Und Dinge, die der Ritter uns überlassen hat? Ich habe dieses verdammte Haus mit eigenen Händen errichtet. Jede verdammte Truhe und jeden verdammten Schemel habe ich selbst geschreinert im Schweiße meines Angesichts. Da kommt ihr daher und wollt mal schauen – ha…« »Ja, aber…«, versucht der Jüngere einen Einwand.

In diesem Augenblick schaut Cunrads Frau Ella zur Tür heraus. »Was wollen diese Pferdequäler denn bei uns?« »Sie wollen nachschauen, welche Erträge du hast«, lacht Cunrad ihr ins Gesicht. »Ich und Erträge?« Ella ist außer sich. »Da sollten sie mal lieber nachfragen, welche Erträge du in die großen Mengen von Bier steckst, die du so in dich hinein gießt.« Das hätte sie nicht sagen sollen. »Du gönnst mir wohl den mageren Krug Bier nicht, den ich am Tag trinke? Dabei vergeudest du doch unsere Erträge mit diesem neumodischen Seidenstoff, den eine Bäuerin bestimmt nicht braucht.« »Was weißt du schon, was eine Bäuerin braucht? Du hockst lieber mit deinen Freunden zusammen und trinkst Bier, als dass du dir Gedanken darüber machst, was deine Frau will. Und von deiner Tochter weißt du überhaupt nichts.« Nun ist Cunrad aber heftig erregt: »Lass´ unser Kind aus dem Spiel, die kann nichts für deine Launen.« »Meine Launen? Wer hat denn letzte Woche den teuren Krug an der Wand zerdeppert, nur weil das Fleisch nicht ganz gar war?« »Du hast es extra nicht durchgegart, um mich zu ärgern!« Ella springt fast aus ihren Holzschuhen. »Das ist doch die Höhe…oh…oh…«

Die drei Reiter stehen atemlos da. Ihre eigentliche Aufgabe haben sie ganz vergessen. Da sind sie ja in etwas hinein geraten. Es scheint aussichtslos. Diese Einsicht hat auch der junge Sprecher: »Wir ziehen ab. Hier scheint mir die Lage recht unübersichtlich.« Sie schwingen sich auf ihre Pferde, wobei der ältere drei Mal ansetzen muss. Immer hält er sich den Rücken mit der Hand und verzieht schmerzhaft das Gesicht. Er wird wohl nicht mehr lange Reiter sein können.

Die Kirchentür steht offen und die drei Abgesandten gehen sofort hinein. Pfarrer Ensfrid von Kreun steht am Altar und ordnet die Gerätschaften, die für die Spende der heiligen Sakramente nötig sind. Wobei er diese priesterliche Aufgabe eigentlich nicht schätzt. Lieber traktiert er seine Schäfchen mit der Macht des Wortes. Er ist ein verbitterter Mann. Er stammt aus adliger Familie. Niederer Adel zwar, aber immerhin. Dass der Bischof ihn ausgerechnet in dieses jämmerliche Dorf geschickt hat, kann er nicht verwinden. Diese Menschen hier – so sein Eindruck – haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wenn er denn schon Dorfpfarrer sein muss, dann will er ihnen sehr wohl zeigen, was eine katholische Harke ist.

Ensfrid wendet sich den Männern zu, als er die Schritte hört. »Welch hoher Besuch. In der Regel kommt ihr doch erst zum sonntäglichen Gottesdienst, wenn überhaupt. Was verschafft mir die Ehre?« »Lieber Pfarrer, seid gegrüßt. Der Herr Ritter schickt uns, eure Bewirtschaftung zu prüfen.« »Meine Bewirtschaftung? Aber das geht doch einen weltlichen Herrn überhaupt nichts an. Das untersteht doch alles der Kirche.« »Nun, im Grunde habt ihr Recht. Andererseits wurden Grund und Boden dieser Pfarrei vom Lehnsherrn, dem Grafen, gestiftet. Insofern seid ihr in Teilen durchaus zur Auskunft verpflichtet.« »Was soll ich euch denn offen legen? Die Einnahmen im Klingelbeutel? Oder wie viel Wein ich kostenlos ausschenke? Oder wie oft ich für euer Seelenheil bete?« Die drei Männer winden sich. »Nein, nein, nein«, jetzt ist Ensfrid von Kreun in Hochform, »so geht das nicht. Da müsst ihr eine Anweisung des Ritters gründlich missverstanden haben. Ich werde ihn morgen ohnehin treffen. Da werde ich ihn persönlich fragen. Und jetzt raus aus meiner Kirche.« Der letzte Satz kommt mit merklich angehobener Stimme. Fluchtartig verlassen die Reiter das Gotteshaus.

Die Sensation ist perfekt im Dorf. Natürlich waren die Reiter bei allen Bauern, aber dass sie auch beim Pfarrer eingefallen sind, weckt große Schadenfreude. Der Pfarrer ist nicht sehr beliebt. Er geht beim Ritter ein und aus und die Dorfbewohner haben den Verdacht, dass er dem Leibherrn so Manches zuträgt, was sie lieber für sich behalten würden. Der Pfarrer bewirtschaftet zwar seine Pfarrei, aber alles, was dazu gehört, ist ja im Besitz der katholischen Kirche. Was also wollen die Leute des Ritters da? Bei der Bewirtschaftung hilft dem Pfarrer eine Magd. Im Dorf glaubt man zu wissen, dass diese Magd noch andere Aufgaben hat. Von Konkubine ist die Rede. Alles nur Gerüchte – natürlich. Denn nach außen ist der Pfarrer erzkatholisch und päpstlicher als der Papst.

Die fünf Tage sind um. Die Inventurmaßnahme ist beendet. Ritter Ägidius von den Buchen lässt seinen Reitertrupp wieder antreten.

Nun stehen die Männer sofort stramm und geordnet da. Da lacht das Auge des Ritters, denkt Ägidius. »Vormann, erstatte Er Bericht!«, fordert er. Der Vormann hüstelt verlegen. »Nun, Euer Gnaden, die Gruppen waren sehr fleißig und haben über alle Erwirtschaftungen der Bauern gewissenhaft Buch geführt. Allein bei drei Gruppen kann kein Ergebnis vorgelegt werden, da die Umstände in jedem Fall unglücklich waren…« »Unglückliche Umstände? Hat man so was je von Rittersleuten gehört? Ob die Kreuzritter auch so gedacht haben? Ich bin erschüttert.« »Aber Euer Gnaden…« »Seid still, ich will nichts mehr hören von Euch.«

Im Grunde hat Ägidius gar keine Lust mehr, sich mit dem leidigen Thema zu beschäftigen. Was interessiert es ihn eigentlich, was der Graf will. Am Ende läuft alles doch darauf hinaus, dass die Abgaben erhöht werden. Meldet er zu wenig Einkünfte, wird er bestraft. Meldet er höhere Einkünfte, wird er auch bestraft. Man muss Fakten schaffen! »Vormann, die drei ergebnislosen Gruppen werden jeweils ein Buch erstellen mit genauesten Berechnungen der bäuerlichen Erträge, wie sie hätten sein können. Es ist davon auszugehen, dass wir durch gewissenhafte Annahmen die Wirklichkeit auf das Genaueste beschreiben können. Dazu haben wir zu viel Erfahrung in diesen Dingen.« »Jawohl, Euer Gnaden, ich werde die Männer anweisen.« Der Vormann ist froh, dass es so glimpflich abgegangen ist. Ihm ist es egal, wie die Ergebnisse zustande kommen. Hauptsache der Sold wird nicht gekürzt und man kann weiterhin ein ungezwungenes Reiterleben führen. Ägidius ist froh, dass er diesen Einfall hatte. Der Graf wird einen wunderbaren Bericht über die Einnahmen des Rittergutes bekommen. Der Bote kann sich aufmachen.

Ägidius ist richtig in Fahrt gekommen und strotzt vor Entscheidungsfreude. »Hausvogt, schicke er mir meine Tochter. Sofort!« Wenig später kommt Sophie herein, den puren Trotz im Gesicht. Was will der schon wieder, denkt sie. »Mein liebes Kind«, hebt Ägidius an, »du weißt, ich bin dir immer sehr zugetan gewesen und habe dir alle deine Wünsche erfüllt. Nun bist du in ein Alter gekommen, in dem man dich auf die Erwachsenenwelt vorbereiten muss. Zunächst werden wir deshalb etwas für deine Bildung tun. Dich wird nun täglich ein Hauslehrer aufsuchen und dich in die Geheimnisse der lateinischen Sprache einweihen. Außerdem wirst du dir Kenntnisse in der Mathematik aneignen, damit du dein Leben auch selbst gebührend ordnen kannst. Ferner werde ich mich im ganzen Land nach einem geeigneten Jüngling umschauen, der um deine Hand anhalten soll. Es wird Zeit für dich, an eine Vermählung zu denken. Bei allem, was du künftig tust, wirst du mich um Erlaubnis fragen.«

Sophies Gesicht wird im Verlauf der Ansprache immer länger. Tränen treten in ihre Augen und brechen sich schließlich Bahn in einem wahren Sturzbach. Das ist das Ende ihres Lebens! Laut schluchzend läuft sie hinaus. Ägidius ist sehr zufrieden mit sich.muss. Zunächst werden wir deshalb etwas für deine Bildung tun. Dich wird nun täglich ein Hauslehrer aufsuchen und dich in die Geheimnisse der lateinischen Sprache einweihen. Außerdem wirst du dir Kenntnisse in der Mathematik aneignen, damit du dein Leben auch selbst gebührend ordnen kannst. Ferner werde ich mich im ganzen Land nach einem geeigneten Jüngling umschauen, der um deine Hand anhalten soll. Es wird Zeit für dich, an eine Vermählung zu denken. Bei allem, was du künftig tust, wirst du mich um Erlaubnis fragen.«

Sophies Gesicht wird im Verlauf der Ansprache immer länger. Tränen treten in ihre Augen und brechen sich schließlich Bahn in einem wahren Sturzbach. Das ist das Ende ihres Lebens! Laut schluchzend läuft sie hinaus. Ägidius ist sehr zufrieden mit sich.

Kapitel 2

Vom Sündenfall und einer ungerechten Anschuldigung

Der König ist katholisch. Der Graf ist katholisch. Der Ritter ist katholisch. Und so sind natürlich auch alle Bauern und ihre Angehörigen im Dorf katholisch. Wie sollte es auch anders sein? »Wie der Herr, so das Gescherr«, sagt schon ein Sprichwort. Über allem wacht der Papst beziehungsweise sein Abgesandter, der Bischof. Selbst der König ist gezwungen, auf das zu hören, was der Papst sagt. Hält er sich nicht daran, so ergeht es ihm wie König Heinrich IV., der von Papst Gregor VII. aus der Kirche ausgeschlossen und gebannt wurde. Bann bedeutete, der König war vogelfrei, er konnte von jedermann getötet werden. Heinrich IV. blieb nicht anderes übrig als Buße zu tun. Das geschah, indem er nach Canossa zog und dort den Papst traf. Ein Geschichtsschreiber hat den Vorgang so geschildert: »(Der König)…stand er nach Ablegung der königlichen Gewänder ohne alle Abzeichen der königlichen Würde, ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen, barfuß und nüchtern, vom Morgen bis zum Abend. So verhielt er sich am zweiten, so am dritten Tage. Endlich am vierten Tag wurde er zu ihm (Gregor) vorgelassen, und nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich vom Bann losgesprochen.«