7,99 €

Mehr erfahren.

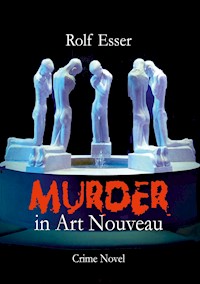

Ganz Hagen ist fassungslos. Der beliebte Direktor des bekannten Osthaus Museums wird grausam ermordet. Kurz darauf wird auch die stellvertretende Direktorin tot aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass es ebenfalls Mord war. Die Mordkommission ist ratlos. Warum werden solch harmlose Menschen umgebracht? Fast gleichzeitig bemühen sich dunkle Existenzen darum, eine große Anzahl wertvoller Kunstwerke zu Geld zu machen. Dazu wird ein einschlägig bekannter Kunstfälscher aktiviert, während man Kontakte zur Mafia knüpft. Die Mafia in Gestalt der Camorra wiederum hat im Ruhrgebiet ihre Netze ausgespannt und wird von Neapel aus gesteuert. Dort ist man sehr an den Kunstwerken interessiert und stellt viel Geld für den Ankauf bereit. Die Spur der Kunstwerke führt zurück bis in die Nazizeit, als ganze Museen von "entarteter Kunst" befreit wurden, so auch das Osthaus Museum um 1937. All das führt zu einer undurchsichtigen Gemengelage mit vielerlei Verstrickungen und weite-ren Morden. Sogar das Bundeskriminalamt scheint in diesen Fall verwickelt. Die Hagener Kriminalpolizei jedenfalls steht lange Zeit vor einer ganzen Reihe von Rätseln und fragt sich, ob dieser komplizierte Fall jemals aufgeklärt werden kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mord im Jugendstil

Rolf Esser

Impressum

Autor: Rolf Esser © 2022

Umschlaggestaltung, Layout: Rolf Esser © 2022

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland

ISBN Paperback: 978-3-347-69546-7

ISBN Hardcover: 978-3-347-69547-4

ISBN eBook: 978-3-347-69548-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Titelmotiv: Knabenbrunnen von George Minne in der Brunnenhalle des Osthaus Museums Hagen, Kopie von Paul Kußmann 1974; mit freundlicher Genehmigung des Osthaus Museums Hagen

Rolf Esser

Mord im Jugendstil

Kriminalroman

Inhalt

Personen der Handlung

1. Kapitel – Tod mit Stil

2. Kapitel – Schattenwelten

3. Kapitel – Ermittlungsarbeit

4. Kapitel – Machenschaften

5. Kapitel – Verwicklungen

6. Kapitel – Rache, Erpressung, Mord

7, Kapitel – Spurensuche

8. Kapitel – Tödliche Entscheidungen

9. Kapitel – Die Schlinge zieht sich zu

10. Kapitel – Finale Abrechnung

Personen der Handlung

Museum & Kunst

• Ricardo Sommer – Museumsdirektor

• Dr. Karin Schmitt alias Sigrid Ahlers – stellvertretende Museumsdirektorin

• Rudi Schmalsteg – Mitarbeiter in der Museumswerkstatt

• Annette Schneider – Museumskassiererin

• Hofmann, Dieter – Museumstechniker

• Gerhard Brüns – Museumsdirektor ab 1934

• Heinrich Pfingsten – Museumskurator 1937

• Elisabeth Korn – Tochter von Heinrich Pfingsten

• Gerhard Koch – Museumshausmeister 1937

• Peter Koch – Sohn von Gerhard Koch

• SS-Standartenführer Fröhlich – Berichterstatter 1937

• Helmfried Gründlich – Kunsthändler 1937

• Friedemann Gründlich – Sohn von Helmfried Gründlich

• Helmut Vinzenz – Kunstfälscher

• Ingrid Vinzenz – Ehefrau des Kunstfälschers

Kripo

• Günter Etsch – Kriminalhauptkommissar

• Katharina Weil – Kriminalkommissarin

• Weil, Timo – Sohn von Katharina Weil

• Else – Mutter von Katharina Weil

• Eberhard Kunzner – Drogenfahnder

• Ralf Kanter – BKA

• Frau Siebert – Sekretärin beim Hagener Polizeipräsidenten

• Harald Misch – Duisburger Drogenfahnder

• Herbert Rein – Staatsanwalt

• Renate Unger – Kriminalkommissarin

Untergrund

• Gerald Meissner – Kunstschieber

• Manuela Hess – Freundin von Gerald Meissner

• Andreas Stamm – der Stämmige

• Ralf Kusch – der Hagere

• Edwin Schulte – 1. Dunkelmann

• Gregor Sanders – 2. Dunkelmann

• Pinter – 3. Dunkelmann

• Giuseppe Moretti - Mafioso

• Salvatore Detto – Mafioso, Begleiter von Moretti

• Stefano Brusco – Mafioso, Begleiter von Moretti

• Raffaele di Gregorio – Boss eines Camorra-Clans

• Raffaeles Frau – eigentliche Clanführerin

• Francesco, Marco, Riccardo – Mafiosi

• Gaetano – Mafioso

• Enrico – Mafioso

• Luca Rossi – Kunstexperte der Camorra

• Sofia – Frau von Luca

Mehr oder weniger Wichtige

• Jakob Bender – Stadtarchivar

• Michele – Pizzeria-Wirt

• Mr Myers – spielt eine Rolle auf den Kaimaninseln

• Otto Schott – Münchner Galerist

• Edoardo Corelli – Mailänder Galerist

• Peter Marxner – Barbesitzer

Erstes Kapitel

Tod mit Stil

Besucher sind an diesem Mittwoch noch nicht zu sehen. Das Kunstquartier wird erst in einer halben Stunde geöffnet. Der Hausmeister macht seinen morgendlichen Rundgang. Ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung!

Der Hausmeister geht im Obergeschoss des Osthaus Museums auf die Treppe nach unten zu. Er musste sich schon wundern, denn im Obergeschoss brannte noch Licht. Hatte jemand gestern Abend vergessen, es auszumachen? Dann schaut er über das handwerklich wunderbar gestaltete Geländer hinunter in die Halle mit dem marmornen Jugendstilbrunnen und seinen fünf sich verneigenden männlichen Figuren und dem kleinen Springbrunnen in der Mitte. Der Brunnen hat eine schauerliche Veränderung erfahren. Der weiße Marmor und das Wasser sind rot gefärbt, zu den fünf Figuren hat sich eine weitere hinzu gesellt. Ein menschlicher Körper hängt über ihnen. Eine der Figuren hat sich durch diesen Körper gebohrt.

Von Entsetzen getrieben eilt der Hausmeister die Treppe hinunter, stolpert und stürzt fast auf dem letzten Treppenabsatz. Wer ist das, der da quer über dem Brunnen in seinem Blute liegt? Dann ist der Hausmeister unten und kann es von der Seite sehen. Da liegt der Museumsdirektor Ricardo Sommer, durchbohrt vom Jugendstil, und ist so tot, wie man nur tot sein kann.

Schockiert vom Anblick muss der Hausmeister sich beinahe übergeben. Dann rennt er hinauf zur Kasse und schreit der bereits dort sitzenden Kassiererin zu: »Ruf die Polizei! Ruf die Polizei!«

Die Kassiererin weiß nicht, wie ihr geschieht, aber gut, wenn es der Hausmeister will, ruft sie eben die Polizei.

Die Polizei ist auch schnell zur Stelle, denn die Wache ist gleich in der Nachbarschaft, in der Prentzelstraße. Der Hausmeister führt die beiden Beamten zum Brunnen. Auch für sie ist ein solcher Anblick nicht alltäglich. Auch sie sind schockiert, denn sie kennen den Museumsdirektor, er ist stadtbekannt.

»Das ist ein Fall für die Kripo«, stellt einer der Beamten fest, »das sieht mir nicht nach einem natürlichen Tod aus.«

Er zückt sein Diensthandy und ruft die zuständige Stelle an: Kriminalkommissariat 11, Tötungsdelikte, Todesermittlungen. Es dauert seine Zeit, bis die Ermittler eintreffen, denn sie müssen erst vom Polizeipräsidium an der Hoheleye in die Stadt fahren.

Hauptkommissar Günter Etsch hat schon viel gesehen in seiner kriminalistischen Laufbahn, aber die blutige Szene, die er nun vor Augen hat, ist ihm in ihrer äußerst bizarren Art neu. Eine Leiche inmitten einer künstlerisch höchst vollendeten Umgebung, durchbohrt von einer marmornen Statuette wie von einem Torpedo. Und natürlich kennt auch er den Toten.

»Mein Gott, was ist da passiert?«, sinniert er laut. »Hat der Mann sich zu weit über das Geländer gelehnt?«

Dann gibt er den beiden immer noch verdattert da stehenden Polizisten Anweisung: »Sperren Sie diesen Gebäudeteil ab! Besucher haben hier nichts verloren.«

Die Polizisten rufen sich weitere Hilfe nebst Material aus der Polizeiwache herbei und riegeln praktisch den gesamten Museumsaltbau ab mit dem typischen rot-weißen Absperrband der Polizei, auf dem in dicken Lettern »Polizeiabsperrung« steht.

Inzwischen hat sich der Polizeiarzt seine Latexhandschuhe übergestreift und mit einer ersten Untersuchung der Leiche begonnen. Einen derartig merkwürdigen Todesfall hat auch er noch nicht erlebt.

»Können Sie schon was sagen, Doktor?«, fragt Etsch ungeduldig.

»Aber ja, mein Lieber, der Mann ist ganz eindeutig tot«, sagt der Arzt ernsthaft, kann sich aber ein Lachen kaum verkneifen. Die Ermittler wollen immer Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse, und das möglichst schon gestern.

Etsch kennt diese ärztlichen Sprüche schon und kann gar nicht mehr darüber lachen. Er braucht Fakten, je schneller, je besser. Der oder die Täter haben einen Vorsprung, den es einzuholen gilt. Andernfalls wird es immer schwerer, den Fall aufzuklären.

Der Polizeiarzt kann aber durchaus schon Erkenntnisse beitragen.

»Der Mann ist etwa seit acht bis neun Stunden tot, Hauptkommissar. Und er ist nicht aus eigenem Antrieb herab gestürzt. Er hat eindeutig einen harten Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Ohne der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorgreifen zu wollen, dürfte schlussendlich der Kontakt mit dieser Brunnenfigur seinen Tod verursacht haben. Natürlich könnte auch der Schlag bereits tödlich gewesen sein. Wir werden es herausfinden.«

Günter Etsch wendet sich an seine neben ihm stehende Kollegin, Kommissarin Katharina Weil: »Dann muss es um Mitternacht passiert sein, oder? Aber was macht ein Museumsdirektor um Mitternacht im Museum?«

»Wenn ich das wüsste«, zuckt Katharina Weil mit den Schultern. »Mit der Psyche von Museumsdirektoren kenne ich mich nicht aus.«

Die beiden Kriminalisten organisieren jetzt die Spurensicherung. Die Spezialisten müssen praktisch den ganzen Bau nach Spuren untersuchen. Wie kamen der oder die Täter ins Haus? Gibt es Zeichen eines Einbruchs? Falls nicht, hat der Direktor sie eingelassen? Ansonsten gilt die Suche eventuellen Fingerabdrücken.

Nach wie vor sind Fingerspuren ein wesentliches Beweismittel. Daktyloskopen, das sind speziell fortgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vergleichen Fingerspuren mit Fingerabdrücken tatverdächtiger Personen. Dieser Vergleich wird durch eine identifizierende Auswertung der individuell charakteristischen und unveränderlichen Merkmale der Hautwellen auf den Fingerkuppen möglich. Noch vor Jahren mussten die Experten mühsam und sehr zeitaufwendig die Ergebnisse per Sichtung auswerten und erfassen.

Heute werden sie am Computer elektronisch eingelesen und mit den bestehenden Daten abgeglichen. Man nennt dieses Verfahren Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem (AFIS). In AFIS erfolgt ein selbstständiger bundesweiter Vergleich mit den gespeicherten Fingerspuren aller ungeklärten Straftaten und mit allen Fingerabdrücken, die zum Zwecke des Erkennungsdienstes gespeichert wurden. Damit konnte die Geschwindigkeit des Spurenabgleichs vervielfacht werden.

Vor Ort allerdings ist immer noch Handarbeit nötig. Mit einem Pinsel und Spezialpulver müssen alle möglichen Flächen eingestaubt werden und die sichtbar gewordenen Fingerabdrücke auf Klebefolie übertragen werden. Diese werden später gescannt und in den Computer eingegeben.

Es eignen sich allerdings nur feste und glatte Materialien zur Spurenuntersuchung. Nicht in jedem Fall werden verwertbare Fingerspuren vom Täter hinterlassen. Er könnte auch Handschuhe getragen haben.

Neben den Fingerabdrücken sind auch DNA-Spuren gefragt. Die nordrhein-westfälische Polizei nutzt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden. Bereits kleinste Mengen von Körperzellen, wie etwa Speichel, Blut oder Haut, genügen den Wissenschaftlern beim Landeskriminalamt für eine molekulargenetische Untersuchung und die Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters einer Tatortspur oder einer Person. Bei dieser Analyse werden ausschließlich Abschnitte des nicht-codierenden, also des Bereichs der DNA untersucht, der keine Erbinformation beinhaltet. Individuelle äußere Merkmale der Person bleiben so geschützt.

Die Ergebnisse können binnen kürzester Zeit unmittelbar mit dem Vergleichsmaterial verdächtiger Personen oder dem Datenbestand der beim Bundeskriminalamt geführten DNA-Analyse-Datei auf Übereinstimmung geprüft werden.

Die Erfolge der letzten Zeit, insbesondere bei der Aufklärung schwerwiegender Tötungsdelikte und Sexualstraftaten, haben die Erwartungen der Polizei bestätigt und geben dem Einsatz dieses Verfahrens Recht. Nicht selten konnte auch ein Tatverdacht gegen eine bestimmte Person durch eine DNA-Analyse zweifelsfrei ausgeschlossen werden.

Das Problem bei aller Spurensuche ist, dass in einem Museum die vorhandenen Spuren auch vom Museumspersonal oder von den Besuchern stammen können. Da wird es sehr schwierig sein, eine Eingrenzung vorzunehmen. Man kann nicht davon ausgehen, in den Datenbanken unbedingt Anhaltspunkte zu finden.

Aber all das ist Routine und Etsch und Weil lassen die Spezialisten ihrer Arbeit nachgehen.

»Wir müssen das Museumspersonal befragen«, stellt Katharina Weil mit Unbehagen fest. Diese Arbeit macht sie nicht gerne. Immer die gleichen Fragen: Haben Sie etwas gesehen? Ist Ihnen etwas aufgefallen. Wissen Sie mehr darüber?

Weil und Etsch gehen in die verbindende Eingangshalle beider Museen. Dort haben sich offenbar alle Angestellten versammelt. Der Schock steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Der Museumsdirektor Ricardo Sommer war beliebt bei ihnen. Kunstwissenschaftlich war er in hohem Maße kompetent und genoss auch internationale Anerkennung, trug aber die Nase keineswegs hoch. Mit den Aufsichtspersonen unterhielt er sich oft und erkundigte sich auch nach ihren persönlichen Lebensumständen. Und er war sich nicht zu schade, gelegentlich im Herbst das Laub vor dem Eingang wegzukehren, das in Massen von den beiden hohen Bäumen im Museumshof herab fiel. Wenn der Hausmeister ihm vorhielt, als Direktor müsse er das doch nicht machen, dann erhielt er regelmäßig die Antwort, ohne das wahre Leben sei alle Kunst nichts wert.

Die Befragung der Museumsangestellten ergibt keinerlei verwertbare Erkenntnisse. Wie auch, niemand von ihnen hält sich nachts an seinem Arbeitsplatz auf.

»Wenn Sie wissen wollen, was der Direktor in der Nacht im Museum gemacht hat, dann fragen Sie am besten seine Stellvertreterin«, sagt die zweite Kassiererin.

Stimmt, denkt Etsch, da ist ja noch die stellvertretende Direktorin Dr. Karin Schmitt. Soll eine merkwürdige Frau sein. Persönlich kennengelernt hat er sie noch nicht.

»Ist denn die stellvertretende Direktorin schon da?«, will Etsch von der Kassiererin wissen.

»Keine Ahnung, sie kommt und geht eigentlich, wann sie will. Von einem geregelten Dienst, wie unsereins ihn führen muss, hält sie wohl wenig. Gehen Sie mal rüber ins Büro drüben über dem Restaurant. Wenn Sie Glück haben, ist sie ja da.«

Die Stimme der Kassiererin klingt ziemlich verächtlich, findet Katharina Weil. Die Frau hat offensichtlich nicht viel übrig für die stellvertretende Direktorin.

Etsch und Weil machen sich auf den kurzen Weg hinüber zum Museumsbüro. Als sie durch die automatische Schwingtür des Museums nach draußen treten, warten dort schon die Reporter. Woher wissen die, das hier was passiert ist, wundert sich Etsch. Da müssen ihnen die Museumsmitarbeiter was gesteckt haben. Aber egal, es wird sich ohnehin nicht verheimlichen lassen. So gibt er in dürren Worten das Nötigste preis, während der Fotograf die beiden Kripobeamten im Bild festhält.

»Wir fangen gerade erst mit den Ermittlungen an. Sie werden verstehen, dass wir ihnen nicht mehr mitteilen können. Der Direktor des Osthaus Museum wurde vermutlich ermordet, wir fanden ihn tot auf.«

»Können Sie uns etwas über den Tatort sagen?«, will ein Reporter wissen.

»Aus ermittlungstaktischen Gründen geben wir keine weiteren Erklärungen heraus«, sagt Etsch, während Katharina Weil die Augen verdreht. Immer dieselbe Leier!

»Können wir uns wenigstens im Museum umsehen?«

»Das ist nicht möglich. Wir sind noch bei der Spurensuche und der Altbau des Museums ist bis auf Weiteres gesperrt.«

Günter Etsch dreht sich um, gibt seiner Kollegin ein Zeichen und sie machen sich auf den Weg zum Museumsbüro. Als sie drüben auf der Büroetage die Tür öffnen, entledigt sich gerade eine Frau ihres Mantels.

Da ist sie aber zeitig gekommen, denkt Etsch, es ist ja auch erst 12 Uhr.

»Sind Sie Frau Schmitt?«, fragt er.

»Dr. Schmitt«, sagt die Frau, »Frau Dr. Schmitt.«

Darauf hat Katharina Weil gerade gewartet. Wenn sie eins nicht leiden kann, dann ist es Arroganz.

»Nun, Frau Dr. Schmitt« sagt sie und betont den Titel ganz besonders, »es scheint so, als gelte für Sie eine gleitende Arbeitszeit. Womöglich haben Sie einschneidende Ereignisse in Ihrem Museum noch gar nicht mitbekommen.«

»Meine Arbeitszeit geht Sie gar nichts an«, schnappt Dr. Schmitt hörbar ein. »Wer sind Sie überhaupt?«

»Mein Name ist Katharina Weil. Ich bin Kommissarin der Kripo Hagen und das ist mein Kollege, Hauptkommissar Günter Etsch.«

»Die Kripo im Museum? Das ist neu. Aber was soll hier schon groß passiert sein. Hat jemand was gestohlen, habe ich falsch geparkt?«

Dein Feixen wird dir noch vergehen, denkt Katharina.

»Ob jemand was gestohlen hat, wissen wir nicht«, sagt Etsch, »vielleicht können wir dazu etwas von Ihnen erfahren. Fest steht aber, dass Ihr Vorgesetzter, Museumsdirektor Ricardo Sommer, ermordet wurde. Die Tat geschah etwa um Mitternacht. Haben Sie eine Ahnung, was Herr Sommer um diese Zeit im Museum verloren hatte?«

Dr. Schmitt´ Gesicht bleibt ausdruckslos. Keine Spur des Erschreckens oder gar Bedauerns. In ihrem Innern sieht es anders aus.

»Bin ich die Aufpasserin des Direktors? Herr Sommer konnte tun und lassen was er wollte, auch nachts ins Museum gehen. Wenn er bei einem solchen Gang ermordet wurde, war das eben sein Risiko. Mich kann auch jemand umbringen, wenn ich nachts spazieren gehe.«

Da hat Schmitt sicherlich Recht, aber in einem Museum ist das bestimmt nicht normal, denkt Katharina Weil.

»Wenn jemand mitten in der Nacht in einem Museum ermordet wird, dann ist das schon etwas anderes, nicht wahr?«, hält sie der stellvertretenden Direktorin vor. »Können Sie sonst nichts dazu sagen? Hatte der Direktor Feinde? Wen könnte er in der Nacht getroffen haben?«

»Ich habe Ihnen schon gesagt, es hat mich nicht interessiert, was Sommer getan hat. Ich kann daher über seine Freunde oder Feinde auch keine Auskunft geben. Ich mache hier im Museum die wissenschaftliche Arbeit, Sommer war das Aushängeschild. Punkt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.«

»Sie scheinen kein Interesse daran zu haben, uns bei den Ermittlungen zu helfen«, stellt Günter Etsch fest. »Ich denke aber, wir werden Sie noch des Öfteren befragen müssen. Vorerst möchte ich Sie bitten, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wurden eventuell Kunstwerke gestohlen? Dies wäre zumindest ein Motiv für den Mord.«

»Ja, was glauben Sie denn?«, erregt sich Schmitt. »Ich kann doch meine Zeit nicht mit einer Bestandsaufnahme verplempern.«

Jetzt hat Etsch den Kaffee auf.

»Wenn Sie meiner Aufforderung nicht nachkommen, werde ich Sie wegen Behinderung der Polizeiarbeit belangen«, droht er ihr. »Ansonsten wünschen wir ihnen noch einen schönen Tag. Allzu sehr scheinen Sie sich ja nicht zu grämen ob Ihres toten Direktors.«

Die beiden Kriminalbeamten verlassen das Büro und Katharina Weil schlägt nachdrücklich die Tür hinter sich zu.

Wenn es um Kunst geht in Hagen, dann ist das Osthaus Museum die erste Adresse. Es kann auf eine lange Tradition und vielerlei Wirrungen zurückblicken. Sein Begründer Karl Ernst Osthaus verband mit seinem »Folkwang-Gedanken« die Idee, dass Kunst und Leben versöhnbar seien.

Bereits 1901 erfolgte die Gründung der »Folkwang-Malschule«. Künstler wie Christian Rohlfs, Emil Rudolf Weiß, Jan Thorn Prikker und Milly Steger wurden von Osthaus nach Hagen eingeladen und hatten hier die Möglichkeit, sich befreit von wirtschaftlicher Not entfalten zu können. Emil Nolde nannte das Museum ein »Himmelszeichen im westlichen Deutschland«.

1902 wurde das Museum Folkwang in Hagen als weltweit erstes Museum für Moderne Kunst eröffnet. Der Innenausbau des Hauses wurde nach Entwürfen von Henry van de Velde ausgeführt. Karl Ernst Osthaus organisierte im Museum Folkwang zahlreiche Ausstellungen, etwa die der »Brücke« im Sommer 1907, und pflegte intensive Kontakte zu Künstlern wie Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Alexander Archipenko.

Neben Werken von Paul Cézanne, Anselm Feuerbach, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Ferdinand Hodler, Henri Matisse, George Minne, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Georges Seurat und Paul Signac sind es vor allem die Sammlungen europäischen Kunstgewerbes und außereuropäischer Kunst, die den Ruf des Museums in den ersten Jahren ausmachten.

Osthaus bemühte sich aber auch im weiteren Sinne, das soziale Leben durch Kunst zu gestalten. So regte er an, eine Künstlerkolonie, Werkstätten und ein Lehrinstitut zu gründen. In diesem Zusammenhang entstanden die von J. L. Matthieu Lauweriks geleitete »Hagener Silberschmiede« und das »Hagener Handfertigkeitsseminar«.

Nach dem Tod von Karl Ernst Osthaus 1921 verkauften seine Erben die Sammlung und die Namensrechte 1922 an den Folkwang-Museumsverein Essen und die Stadt Essen. Der Museumsbau in Hagen wurde vom Kommunalen Elektrizitätswerk Mark zu einem Bürogebäude umgebaut, sodass auch ein großer Teil der bedeutenden Inneneinrichtung verloren ging. Der Maler Christian Rohlfs und seine Frau konnten jedoch ihre Wohnung im Dachgeschoss behalten, da ihnen ein lebenslanges Wohnrecht zustand.

Die Neugründung eines Kunstmuseums in Hagen wurde durch die Künstlervereinigung »Hagenring« und den »Karl Ernst Osthaus-Bund« angeregt. Daraus wurde zunächst ein »Christian-Rohlfs-Museum«. Zum ersten Mal wurde einem lebenden Künstler der Moderne ein nach ihm benanntes Museum gewidmet. Das städtische Kunstmuseum in den Räumen des Karl Ernst Osthaus-Bundes an der Hochstraße eröffnete am Samstag, den 9. August 1930. Ende 1934 jedoch wurde auf Betreiben der Nazis der Name Christian Rohlfs entfernt, das Museum hieß nur noch »Städtisches Museum – Haus der Kunst«.

Im Zusammenhang mit den Säuberungen der deutschen Museen nach der Ausstellung »Entartete Kunst« verlor auch das Hagener Kunstmuseum einen großen Teil seiner Bestände, unter anderem etwa 400 Werke von Christian Rohlfs. Weitere Bestände gingen im Zweiten Weltkrieg bei Bombenangriffen und bei Kriegsende durch Plünderungen verloren.

Bei der Wiedereröffnung des Museums unter dem Namen Karl Ernst Osthaus-Museum Ende 1945 musste die Sammlung neu aufgebaut werden. Im Jahre 1955 konnte das alte Folkwang-Gebäude an der Hochstraße wieder bezogen werden. Eine Restaurierung beziehungsweise teilweise Rekonstruktion der Jugendstil-Innenausstattung von Henry van de Velde wurde durch Spenden finanziert und bis zur Eröffnung der großen Henry-van-de-Velde-Ausstellung im Jahr 1991 fertiggestellt. Zeitgleich erfolgte auch eine Neuorientierung des Museums.

Das Karl Ernst Osthaus-Museum war von 2006 bis Ende August 2009 geschlossen. Es wurde während dieser Zeit räumlich erweitert. Die Wiedereröffnung unter dem Namen Osthaus Museum Hagen erfolgte gemeinsam mit der Fertigstellung und Neueröffnung des gleich nebenan angesiedelten Emil-Schumacher-Museums. Beide Museen bilden seitdem das Kunstquartier Hagen.

Das Kunstquartier Hagen ist ein Ort der Gegensätze. Auf der einen Seite das vom Jugendstil geprägte Osthaus Museum mit seinen Bildern der Klassischen Moderne und der Zeitgenössischen Kunst, auf der anderen Seite der hypermoderne Glaskubus des Emil-Schumacher-Museums mit den informellen Werken Emil Schumachers.

Gerade der Neubau des Emil-Schumacher-Museums bereitet der finanzschwachen Stadt Hagen viele Sorgen. Es tauchen immer neue Probleme auf. Die Klimaanlage funktioniert nicht, die Wasserversorgung hat ein Legionellenproblem. Hinzu kommt der äußerst schwache Besucherstrom, den auch der Name Emil Schumacher nicht wirklich beflügeln kann. So kam bei der Stadtverwaltung der Gedanke auf, zusätzlich zum traditionellen Montag die beiden Museen auch am Dienstag zu schließen. Letztendlich wurden die Besuchszeiten beschnitten. Statt um 10 Uhr morgens geht es erst um 11 los und um 18 Uhr ist Ende. Der in anderen Museen gut etablierte lange Donnerstag wurde gestrichen.

Jakob Bender liest Zeitung. Er liest jeden Morgen Zeitung, wenn er im Dienst ist, denn Jakob Bender ist Stadtarchivar. Er muss alles aufspüren und archivieren, was man der Stadtgeschichte zuordnen kann.

Das Stadtarchiv Hagen wurde 1929 gegründet. In den folgenden Jahren wurden die Bestände erheblich erweitert. Heute zählt das Stadtarchiv Hagen zu den größten Kommunalarchiven in Nordrhein-Westfalen.

Die Bestände des Stadtarchivs decken einen Zeitraum vom Mittelalter über die Frühe Neuzeit bis in die Gegenwart ab. Sie dokumentieren über 750 Jahre Geschichte der Stadt, ihrer Stadtteile und der gesamten Region. So wurde im Laufe der Jahrzehnte auch eine umfangreiche Zeitungssammlung im Stadtarchiv angelegt, die Jakob nun ständig ergänzt.

Früher hat er immer die Westfälische Rundschau und die Westfalenpost gelesen. Jetzt reicht es, nur die Westfalenpost zu lesen, denn seit die Redaktion der Westfälischen Rundschau aufgelöst wurde, liest man in ihr genau das, was auch in der Westfalenpost steht. Unter der Woche überfliegt er auch noch den Wochenkurier und den Stadt-Anzeiger, Werbeblätter, die zweimal pro Woche erscheinen. Das man diese Publikationen auch noch archivieren soll, erscheint Jakob Bender ein wenig unsinnig. Aber gut, die Leitung des Historischen Centrums Hagen, zu dem das Stadtarchiv gehört, will es so.

Endlich ist er beim Lokalteil der WP angelangt und ihn trifft fast der Schlag. In großen Lettern, so groß, wie man sie selten in dieser Zeitung sieht, springt ihm die Titelzeile in die Augen: Mord im Museum – Direktor ermordet!

Fieberhaft liest Jakob Bender den Artikel durch. Er merkt gleich, dass die Schreiber nichts Genaues wissen. Sie ergehen sich in wilden Spekulationen. Es klingt alles ein wenig reißerisch, fast als würde man die Bild-Zeitung in Händen halten.

Jakob Bender ist tief erschüttert. Ricardo Sommer ermordet! Unglaublich! Er kannte Sommer gut. Oft war der Museumsdirektor hier im Archiv gewesen und hatte mit ihm zusammen das gesammelte Material durchstöbert. Damals, als er in Hagen die Museumsleitung übernahm, hat ihn vor allem die Museumsgeschichte interessiert, besonders die Zeit, als das Folkwang-Museum von den Erben Osthaus´ nach Essen verkauft wurde. »Wie konnten die das nur machen?«, hat er immer wieder gemurmelt und den Kopf geschüttelt. »Wenn das Osthaus erlebt hätte…«

Erst kürzlich, etwa vor 14 Tagen, war Sommer noch im Archiv. Ob es im Zusammenhang mit dem Osthaus Museum etwas über Raubkunst gebe, hat er gefragt. Das ist derzeit gewiss ein Thema für alle Museumsdirektoren in Deutschland, seit in der Wohnung des inzwischen verstorbenen Kunstsammlers Friedemann Gründlich Kunstwerke der Moderne in ungeahnter Zahl und Güte gefunden worden sind.

Jeder Museumsleiter fürchtet, in seinem Bestand Raubkunst zu haben, Kunst, die während der Zeit des Nationalsozialismus geraubt beziehungsweise »NS-verfolgungsbedingt entzogen« wurde. Die Opfer des Raubs waren vor allem Juden und als Juden Verfolgte, sowohl innerhalb des deutschen Reichs von 1933 bis 1945, als auch in allen von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs besetzten Gebieten. Der Raub fand auf der Grundlage einer Vielzahl von gesetzlichen Regelungen und unter Beteiligung diverser Behörden und eigens dafür eingerichteter Institutionen statt. Das Ausmaß wird auf 600.000 Kunstwerke geschätzt. Bis zu 10.000 sollen davon auf dunklen Wegen in private oder öffentliche Sammlungen gelangt sein.

Zum Thema Raubkunst jedoch konnten die beiden in keinem Bereich des Archivs etwas mit Bezug zum Hagener Museum finden. Es schien, als sei mit der Sammlung alles in Ordnung.

Jakob Bender hatte jedoch den Eindruck, dass Sommer mit den Recherchen trotz des positiven Ergebnisses nicht zufrieden war. Irgendwie wirkte er nervös und bedrückt. Das war nicht seine Art. Bender kannte ihn anders, er war immer offenherzig, lebensfroh und umgänglich gewesen.

Er hatte auch viel über Sommer erfahren. Dieser wuchs auf in Florenz, sein Vater war Deutscher im diplomatischen Auslandsdienst, seine Mutter Italienerin. Nach dem Abitur studierte er Kunstgeschichte. Das hat ihn begeistert, denn gerade Florenz war und ist der Ort, wo Kunst allgegenwärtig ist.

Sommer erhielt einen fundierten Überblick über die Geschichte der italienischen Kunst mit besonderer Berücksichtigung der Renaissance in Florenz. Ihm wurde ein umfassender Abriss der Geschichte geboten, der durch praktische Anschauungen in der Stadt lebendig wurde.

Ricardo Sommer beendete sein Studium erfolgreich und entschloss sich, sein berufliches Glück als Kunstwissenschaftler nun in Deutschland zu suchen, wo die Museumslandschaft ja auch nicht gerade als karg beschrieben werden kann.

Seine erste Anstellung erhielt er in der Münchener Alten Pinakothek, wo ihm seine umfangreichen Kenntnisse der Renaissance sehr nützlich waren. Nach einigen Jahren in München bewarb er sich als Kurator beim Städel Museum Frankfurt. Trotz fehlender Promotion nahm man ihn, weil er eben besonders qualifiziert war. Nunmehr lagen 700 Jahre europäische Kunstgeschichte – vom Mittelalter über die Renaissance, Barock und Moderne bis in die Gegenwart – in seinem Wirkungsbereich.

Im Jahre 2007 ergab sich für Ricardo Sommer eine neue Chance seiner beruflichen Entwicklung. Für das Karl Ernst Osthaus-Museum in Hagen wurde ein neuer Direktor gesucht. Von diesem Museum hatte er schon in Italien gehört, weil in ihm die Folkwang-Idee begründet wurde und weil es erstmals weltweit Moderne Kunst ausstellte. Sommer machte das Rennen. Mitte September 2007 trat er seinen Dienst an und wurde mit Leib und Seele Leiter des Museums, das bald nur noch Osthaus Museum heißen sollte.

Das alles hatte Ricardo Sommer nach und nach bei seinen Besuchen im Stadtarchiv dem Archivar Bender erzählt. Umso mehr berührt Jakob Bender nun das schreckliche Geschehen. Wer konnte ein Interesse daran haben, einen so freundlichen und engagierten Menschen wie Ricardo Sommer aus dem Weg zu räumen? Und warum? Jakob beschließt, diesen Fall intensiv weiter zu verfolgen.

Der Kriminalhauptkommissar und seine Kollegin sitzen in ihrem Büro an der Hoheleye. Zwei Tage sind inzwischen vergangen seit der Museumsdirektor, in seinem Blut liegend, gefunden wurde. Anhaltspunkte für die Hintergründe der Tat haben sich bisher nicht ergeben. Etsch und Weil sind einigermaßen ratlos.

Immerhin liegen die Ergebnisse der Gerichtsmedizin bereits vor. Der Museumsdirektor wurde offenbar schwer misshandelt, wie zahlreiche Hämatome, verteilt über den ganzen Körper, beweisen. Tödlich war allerdings ein schwerer Schlag mit einem spitzen Gegenstand, der die Schädeldecke durchdrang bis ins Gehirn. Erst anschließend wurde Ricardo Sommer offenbar über das Jugendstilgeländer hinab auf den Brunnen gestoßen.

Das Ergebnis der Spurensicherung ist eher unbefriedigend. Oben am Geländer gab es Blutspuren, die von Sommer stammen. Es hat ordentlich gespritzt nach dem Schlag auf den Kopf. Zwar wurden jede Menge Fingerabdrücke gefunden, kein Wunder in einem öffentlichen Museum. Nicht ein Abdruck jedoch konnte zugeordnet werden. Auch die Tatwaffe gibt Rätsel auf. Es könnte so etwas wie ein Feuerhaken gewesen sein. Aber welcher Verbrecher nimmt nachts einen Feuerhaken mit in ein Museum?

»Ich sag´ dir was, Günter. Diese Frau Dr.«, meint Katharina Weil unter Betonung auf Dr., »diese Frau Dr. kam mir einigermaßen komisch vor. Wer reagiert denn so unterkühlt, wenn der direkte Vorgesetzte, mit dem man in einem Museum gewiss eng zusammenarbeiten muss, auf solch schreckliche Weise umgebracht wird?«

»Ja, eine sehr merkwürdige Person. Ich denke, wir sollte sie uns noch einmal vornehmen. Vielleicht weiß sie mehr als man denkt. Ruf´ mal im Museum an und vereinbare einen Termin!«

Katharina Weil wählt die Museumsnummer und lässt sich mit der Direktion verbinden. Die Sekretarin nimmt den Anruf entgegen.

»Frau Dr. Schmitt? Die war schon seit zwei Tagen nicht mehr hier im Büro. Sie hat auch keine Nachricht hinterlassen. Telefonisch konnte ich sie nicht erreichen. Vielleicht rufen Sie sie mal an. Ich gebe Ihnen ihre Nummer.«

Na super, denkt die Kommissarin.

»Frau Dr. hat sich aus dem Museumsbetrieb entfernt«, erklärt sie ihrem verdutzten Kollegen.

»Wie, entfernt?«

»Seit zwei Tagen ist sie nicht mehr im Büro erschienen, also genau seitdem der Mord geschah. Ich rufe jetzt bei ihr zuhause an.«

Sie wählt die Nummer, die ihr die Museumssekretärin gegeben hat. Minutenlang hört sie nur das Freizeichen. Nichts passiert. Katharina Weil legt auf.

»Nichts zu machen. Frau Dr. ist vielleicht in Urlaub gefahren«, meint sie und klingt dabei ein wenig verächtlich.

»Möglich ist alles«, sagt Etsch und blickt von seinem Monitor auf. Er hat noch mal in der Datenbank recherchiert, ob es ähnliche Fälle bereits gegeben hat. Der Hagener Fall scheint jedoch einzigartig zu sein.

»Es hilft alles nichts, Katharina, dann müssen wir die gute Frau Doktor eben aufsuchen. Kennen wir ihre Adresse?«

»Nein, aber ich rufe nochmal im Museum an.«

Schließlich hat ihr die Sekretärin die Anschrift der Dr. Karin Schmitt gegeben. Sie wohne in Eppenhausen und habe dort ein Haus gemietet.

Eher widerwillig machen sich die beiden Kriminalisten auf den Weg.

Jakob Bender lässt der Gedanke an die Ermordung Ricardo Sommers nicht los. Warum nur? Was steckt dahinter? Eigentlich konnte es doch nur um irgend etwas im Zusammenhang mit Kunst gehen. Kunstmafia?

Fieberhaft durchsuchte der Stadtarchivar in den vergangenen beiden Tagen sein Archiv nach allem, was auch nur den Anschein einer Museumsnachricht hatte. Bisher war nichts Erhellendes dabei.

Jetzt steht er vor einem Aktenschrank, in dem städtische Dokumente lagern. Damit hat er sich noch nicht sehr intensiv befasst, denn es ist eher langweiliges Material. Abrechnungen, Einnahmen, Ausgaben, seitenlang. Ganz unten im letzten Fach entdeckt er einige Schriftstücke, die er noch gar nicht bemerkt hat. Vorsichtig nimmt er sie heraus, das Papier ist schon ziemlich bröselig.

Es sind fünf Seiten, die er auf seinem Tisch ausbreitet. Erst nach und nach geht ihm auf, was er da liest. Es ist der Bericht eines SS-Standartenführers Fröhlich. Es geht um die Säuberungen des damaligen »Städtischen Museums – Haus der Kunst« im Zusammenhang mit der Ausstellung »Entartete Kunst« von 1937 in München. Dem Hagener Kunstmuseum wurde ein großer Teil seiner Bestände entzogen.

Der SS-Mann listete im Februar 1937 alle Kunstwerke auf, die laut Museumsbestand entzogen werden sollten. Tatsächlich ergab sich ein Missverhältnis. 53 Werke waren nicht vorhanden. Weder der Museumsdirektor Gerhard Brüns, ein strammer Nazi, noch sonst wer hatte eine Erklärung dafür. Der Direktor konnte glaubhaft unter Zeugenangabe versichern, dass noch eine Woche vor der Entnahme alle dafür vorgesehenen Werke gezählt worden seien. Der Bericht des Standartenführers endet mit dem Vermerk: Nachricht an Herrn Adolf Ziegler, Präsident der Reichskammer der bildenden Künste.

Jakob Bender ist baff. Dass das Museum von den Nazis ausgeräumt worden war, das war bekannt. Auch, dass darunter eine große Anzahl von Werken Christian Rohlfs´ war. Dass allerdings Bilder trotz genauer Zählung nicht mehr vorhanden waren, das war neu. Davon hatte man noch nie etwas gehört. 53 heute womöglich sehr wertvolle Gemälde einfach verschwunden! Und das in einem alles kontrollierenden NS-Staat! Jemand musste die Kunstwerke rasch beiseite geschafft und sowohl die Museumsdirektion als auch die SS an der Nase herum geführt haben. Was war mit den Bildern geschehen? War das eine Spur zu dem Mord an Sommer? Eigentlich konnte Jakob Bender das kaum glauben. Was sollte Ricardo Sommer nach so vielen Jahren mit diesen verschwundenen Kunstwerken zu tun haben?

Weil und Etsch fahren über die Feithstraße und Haßleyer Straße zum Stirnband. Dort finden sie schließlich das Haus, das die stellvertretende Museumsdirektorin angeblich gemietet hat. Es ist bezeichnender Weise eines jener stattlichen Jugendstilhäuser, die dort in direkter Nachbarschaft zum Hohenhof zu finden sind.

Da schließt sich der Kreis, denkt Etsch.

Der Hohenhof in Hagen-Eppenhausen wurde 1906 bis 1908 nach Entwürfen von Henry van de Velde für Karl Ernst Osthaus innerhalb der Gartenstadt Hohenhagen erbaut. Es ist heute neben dem Kunstquartier einer der Standorte des Osthaus Museums der Stadt Hagen.

»Donnerwetter«, entfährt es Katharina Weil. »Wie hoch ist denn wohl die Miete für ein solches Haus? Und was verdienen Museumsleute eigentlich?«

»Ich habe keine Ahnung, aber dafür muss man sicher lange stricken. Komm´, wir klingeln mal!«

Sie steigen aus ihrem Fahrzeug aus und gehen über einen Plattenweg durch den Vorgarten zur Haustür. Auch auf wiederholtes Klingeln rührt sich nichts.

Günter Etsch geht bis zur Hausecke. Ein breiter Zufahrtsweg führt bis hinter das Haus. Am Ende des Weges am hinteren Ende des Gartens sieht er eine große hölzerne Hütte, eher eine Scheune, mit einem großen Tor. Reifenspuren deuten darauf hin, dass das Gebäude als Garage genutzt wird. Das Tor steht zur Hälfte weit auf.

»Lass´ uns mal um das Haus herumgehen. Die Scheune dahinten will ich mir genauer ansehen.«

Von hinten wirkt das Haus genauso verschlossen wie von vorne. Man hat nicht den Eindruck, dass hier jemand wohnt. Rasch gehen sie auf das Tor zu und treten über die Schwelle in das halbdunkle Innere ein. Ihre Augen müssen sich erst daran gewöhnen.

Der Raum ist groß und leer. Die Dachkonstruktion wird von massivem Gebälk gehalten. Erst als ihr Blick umherschweift, erkennen sie es. Im hinteren Teil der Scheune hängt an einem Deckenbalken eine Person. Schnell eilen sie näher. Dann trifft sie der Schlag. Dort oben hängt an einem dicken Strick Dr. Karin Schmitt und sie wissen intuitiv, dass ihr nicht mehr zu helfen ist. Dr. Karin Schmitt ist definitiv tot.

Dann sehen sie noch etwas. An einem senkrechten Balken klebt ein Foto. Beim Näherkommen erkennen sie, dass das Foto ein Jugendstilfenster zeigt.

»Ich glaub´ es nicht«, ächzt Etsch. »Die komplette Museumsleitung innerhalb von zwei Tagen tot. Der Direktor stirbt in einer Gruppe von Jugendstilfiguren und seine Stellvertreterin hängt in einer Scheune hinter einem Jugendstilhaus am Balken neben einem Jugendstilfoto. Was soll das nur bedeuten?«

»Glaubst du, dass die Schmitt Selbstmord begangen hat?«, fragt Weil.

»Das glaube ich absolut nicht. Wie hätte sie sich dort oben aufhängen sollen ohne eine Leiter? Das ist viel zu hoch. Das Foto hat sie dann selbst dahin geklebt? Und warum hätte sie sich umbringen sollen? Weil sie Sommer nicht leiden konnte? Da steckt was anderes dahinter, irgend ein System. Nur welches?«

Ihnen bleibt nichts anderes als die Kollegen der Spurensicherung zu rufen, die bald da sind und routiniert ihrer Arbeit nachgehen.

Am nächsten Tag überschlagen sich die Schlagzeilen in den Zeitungen. Nicht nur die örtlichen Westfalenpost und Westfälische Rundschau berichten, sogar die Bild-Zeitung titelt etwas neben den Tatsachen: Grausame Morde im Jugendstilmuseum. Niemand kann sich erinnern, dass es in Hagen je etwas Ähnliches gegeben hat. Jakob Bender ist wie vor den Kopf geschlagen. Jetzt auch noch die Schmitt, denkt er, was ist da nur los im Museum?

Zu der stellvertretenden Museumsdirektorin hatte er kaum Kontakt, im Grunde kannte er sie gar nicht. Sie war auch noch nicht lange im Amt. Ein Bekannter, der in der Museumswerkstatt arbeitet, hatte ihm gesteckt, dass sie nicht sonderlich beliebt war beim Personal. Ganz im Gegensatz zu Ricardo Sommer. Beliebt oder nicht, einen solchen Tod hat sie nicht verdient. Bender schüttelt den Kopf.

Lange sitzt er über der Tageszeitung und grübelt. Ob das alles mit den in der Nazi-Zeit verschwundenen Bildern zu tun hat? Wertvolle Bilder waren ja schon immer das Objekt übelster Anschläge und Verbrechen. Man denke nur an den Diebstahl der Mona Lisa aus dem Pariser Louvre durch den 29-jährigen italienischen Handwerker Vincenzo Peruggia im August 1911. Für den Louvre bedeutete der Diebstahl einen Riesenskandal. Die Regierung entließ den Museumsdirektor und drei Wochen lang beherrschte die Geschichte die Titelseiten der Zeitungen.

Jakob Bender vermutet, dass die Presse die beiden aktuellen Morde noch lange thematisieren wird, besonders, wenn sich die Aufklärung hinzieht. Er beschließt, der Sache mit den damals verschwundenen Bildern genauer nachzugehen, wenn das nach so langer Zeit überhaupt noch möglich ist. Er muss zunächst herausfinden, wer alles 1937 im Museum tätig war.

Er ruft seinen Bekannten Rudi Schmalsteg in der Museumswerkstatt an.

»Hallo Rudi, das ist ja alles ganz furchtbar, was da geschehen ist. Wie sieht es denn bei euch im Museum aus?«

»Alle hier bei uns sind wirklich geschockt. Mit so etwas konnte keiner rechnen. Die Trauer um Sommer ist natürlich besonders groß, aber auch um Schmitt tut es allen leid, obwohl sie sich nicht viele Freunde im Personal gemacht hat.«

»Aber wer leitet denn jetzt das Museum?«

»So viel ich gehört habe, soll der Hagener Kulturdezernent zunächst die kommissarische Leitung übernehmen bis ein neuer Direktor und ein neuer Stellvertreter gefunden sind. Das kann dauern.«