Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lehmanns Media GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

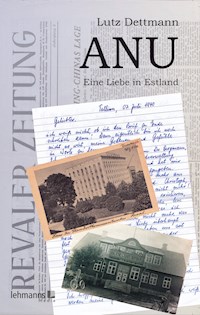

Sommer 1938. Der Medizinstudent Christoph Scheerenberg reist nach Estland, um seine familiären Wurzeln zu finden. Dort lernt er das estnische Mädchen Anu kennen und die beiden genießen einen wunderschönen Sommer. 1943 kehrt Christoph als Militärarzt nach Estland zurück, erlebt den Krieg aufseiten der deutschen Wehrmacht als „Tötungsmaschine“, die ärztliches Handeln zweifelhaft macht. Ist es die Sehnsucht nach der Sommerliebe, die Anu und Christoph die Kraft zum Überleben gibt? Einfühlsam wird die Geschichte zweier Menschen vor dem großen, schrecklichen Kriegspanorama erzählt. Eine spannende Schilderung der fast vergessenen Geschichte Estlands jener Zeit, das als Staat Jahrzehnte von der politischen Landkarte verschwunden war.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 655

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lutz Dettmann

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeAngaben sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehaltenDieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzendes Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung desVerlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere fürVervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen,Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung aufDVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischenSystemen sowie für Internet-Plattformen.

© 2019 Lehmanns Media GmbHHelmholtzstr. 2-910587 Berlin

Umschlaggestaltung: Bernhard Bönisch, BerlinAutorenfoto: Liane Römer, PinnowSatz & Layout: LATEX(Zapf Palatino) Volker Thurner, BerlinISBN 978-3-96543-015-0 (Epub) www.lehmanns.de

Dieses Buch ist ein Roman. Also ein Produkt der Fantasie.

Orte, Personen und Geschehnisse, auch wenn sieauthentische Namen tragen, sind durch Erlebnisse,Gelesenes und Erdachtes entstanden. EventuelleÄhnlichkeiten mit existierenden oder verstorbenenPersonen sind rein zufällig.

Der Autor hat lediglich versucht, die Atmosphäre, diegeschichtlichen und politischen Handlungen unddas Estland jener Zeit darzustellen. Dieser Romankann nur andeuten. Die geschichtliche Wertung istsubjektiv.

So darf sich der Leser mit dem Buch in der Hand aufkeine Wahrheitssuche an die Orte der Geschehnissebegeben. Auch sind die beschriebenen Orte keinegenauen Abbilder der Örtlichkeit. Sie sind lediglichähnlich.

Mein besonderer Dank geht an Valdur Vaht, Tiina Kask,Täivo Raudsaar und Väino Laid (†) in Estland, anIrma Eigi in Schwerin, Bernhard Uhlmann auf Malta,Edmund Brandt in Braunschweig und Edzard Gall inRostock.

Thomas Falk möchte ich danken, da er an mein Buchgeglaubt hat.

Mein Dank auch an die zahlreichen Informanten undZeitzeugen in Estland und Deutschland, deren Namen ichnicht genannt habe, doch ohne die dieses Buch nicht hätteentstehen können.

In Memoriam Otto Dettmann (1904-1988)

Das Herz hat eine Vernunft, die der Verstand nichtbegreift.

I

Mein Kopf glüht, gleichwohl kann die Kälte derFensterscheibe meine Stirn nicht kühlen. Die Gedankenspielen verrückt, eben noch sah ich Christoph Scheerenbergals starken, einfühlsamen Menschen, der mir sehr nahestand, dem ich mein Vertrauen geschenkt und dessenEhrlichkeit und Nähe ich genossen hatte. War diesalles Lüge? Hat er mir alles vorgespielt? War unsereFreundschaft eine Farce? Nur wenige Monate habe ich ihngekannt, und er war mir so nahe gekommen. So vielPrivates hatte ich ihm erzählt, ihm geholfen, als erkrank wurde. Ich war nur benutzt worden. Die beidenbeschriebenen Blätter, deren letzte Sätze mit seinerverzweifelten Selbstanklage enden, liegen vor mir auf derSchreibtischplatte. Welche Geheimnisse hat dieser Menschvor mir verborgen? Er war Frontarzt im Krieg gewesen,hatte später eine Praxis gehabt, in der Dritten Weltgeholfen – all das hatte er mir erzählt. Bleiben nur nochLügen?

Christoph Scheerenberg werde ich nicht mehr fragenkönnen. Er ist tot, vor zwei Wochen im Krankenhausgestorben. Ich konnte mich nicht einmal von ihmverabschieden.

Am Montag bekam ich einen Anruf. Ein Notarangestellterteilte mir mit, ich solle zur Testamentseröffnung kommen.Ich war überrascht, dass er mich bedacht hatte. In demgroßen getäfelten Raum der Kanzlei saßen nur der Notarund ein Großneffe des alten Herrn, als ich etwas verspätetkam. Der junge Mann, einer dieser von sich überzeugtenJungmanager, hatte das Geld und die meisten der Möbelvererbt bekommen. Der Schreibtisch mit Inhalt sollteallerdings mir gehören. Der junge Mann protestiertezunächst, doch als ihm der Notar versicherte, dass in ihmnur einige unnütze Erinnerungen aufbewahrt seien, lachteer über den schrulligen Alten, und mir wurden dieSchreibtischschlüssel ausgehändigt.

Gestern fand ich den Schlüssel zur Wohnung in meinemBriefkasten. Auf einem Zettel teilte mir der Neffe mit, dassich meine Finger von den anderen Sachen lassen solle. Erwürde alles in den nächsten Tagen abholen.

Als ich den schweren Vorhang hinter der Wohnungstürbeiseitegeschoben hatte, schlug mir der Geruch der altenWohnung mit einer vorher nie wahrgenommenenIntensität entgegen. Er war nicht erklärbar, aber trotzdemfast bildhaft, denn ich sah den Bewohner dieser Zimmer,obwohl er schon seit Wochen seine Wohnung nichtmehr betreten hatte. Zwielicht herrschte im Raum undhüllte die an einer Wand gestapelten Möbel in einGrau, das sie nicht erfassbar machte. Ich schlug diedunklen Übergardinen vor der Verandatür beiseite,und die Sonne fiel in breiten Bahnen in das großeZimmer. Staubteilchen bildeten Streifen im Sonnenlicht.Für einen Moment schloss ich geblendet die Augen.Dann nahm ich die Umgebung des Zimmers wahr. DerSchreibtisch stand noch an seiner alten Stelle. Auf seinerPlatte, am ausgesägten Oval gegenüber dem altenSchreibtischstuhl, lag der alte Schal, den er früher nur zumSchlafen abgelegt hatte. Natürlich war der alte Mannnicht anwesend. Sonst bot das Zimmer ein Bild derAuflösung.

Die Türen des leeren Bücherschranks standen weit offen.Das schwere Glas aus dem Büfett, die vielen Bücher, einigeBilder waren in Kisten verpackt worden. Die Deckelstanden offen. Alles wirkte wie bei einem Umzug. Dochdieser Haushalt war für immer aufgelöst worden. Nebendem Ofen lag ein Stapel Zeitungen. Dort hatte er imschweren Lehnsessel jeden Morgen gesessen und, dieRestwärme des Ofens suchend, in der neuen Zeitunggelesen. Fast jedes Mal, wenn ich den Ofen anheizenwollte, hatte er sich entschuldigt, dass er im Wege stünde.Und immer wieder hatte ich ihm versichert, ich hättegenügend Platz für die Kohlenschütte. Dieser kurzeDialog war für uns in diesen Wintermonaten zum Ritualgeworden.

Helle Flecken an den Wänden zeigten die Plätze der altenBilder. Ein Haushalt, der über fünfzig Jahre existiert hatte,würde in wenigen Tagen mit seinen Erinnerungen, seinenpersönlichen Gegenständen, die voller ideeller Wertesteckten, auseinandergerissen, auf dem Sperrmüll oderbeim Trödler landen.

Mein Blick fiel auf die letzte Zeitung. Sie war fast dreiWochen alt. Dann öffnete ich die große Tür zumSchlafzimmer. Hier war noch nichts angerührt worden. DieSeite seines Bettes war aufgeschlagen, als sei er geradeaufgestanden. Aber seit Monaten hatte er nicht mehr indem Bett geschlafen. Der Weg dorthin war ihm zu weit –er war zu kraftlos geworden. Der Schonbezug der anderenBetthälfte war von der Sonne verblichen. Er hatte ihn seitJahren, seit dem Tag, an dem seine Frau gestorben war,nicht mehr bewegt. Das Fenster ließ sich nur schweröffnen, der Regen der letzten Wochen hatte das schlechtgestrichene Holz des Rahmens quellen lassen. Dann drangdie frische Luft des vergehenden Wintertages in dasZimmer, als wolle sie den Geruch der alten Möbelvertreiben. Der Geruch gehörte in diesen Raum, wie dieMöbel, die alten Bücher und der alte Mann, der nun nichtwiederkehren würde.

Meine Hand strich über das schöne Wurzelholzfurnier derSchreibtischtür, als ich sie öffnete. Ich war gespannt, dennmir war bewusst, dass mich etwas Besonderes erwartete.Nichts Materielles, das hätte er mir schon vorher gegeben,denn Wert auf Besitz hatte er nicht gelegt, das wusste ichvon ihm. Kästchen, einige graue Kartons, kleine gerahmteBilder, ein etwas größerer Karton. Auf den ersten Blick nurfür den ehemaligen Besitzer besondere Dinge. Dannöffnete ich die andere Seite des Schreibtisches. Dasgleiche Bild. Die große dunkle Platte füllte sich mit denUtensilien eines dahingegangenen Lebens. In diesenMinuten spürte ich wieder den Verlust des mir sovertraut gewordenen Mannes. Ich setzte mich auf denSchreibtischsessel, nahm mir den ersten Karton vor. Einalter Leinenbeutel lag in ihm, dessen Inhalt ich aufmeinen Schoß schüttete. Familiendokumente kamenzum Vorschein: ein braunes Arbeitsbuch mit demReichsadler auf dem Deckel, ein grauer Führerschein miteinem jugendlichen Bild. Der Ausweis seiner Frau,sein Soldbuch. Ich blätterte in ihm. Er hatte es biszum Oberarzt der Wehrmacht gebracht. Taufschein,Abschlusszeugnis eines Rostocker Gymnasiums –Dokumente, die viele deutsche Familien dieser Zeitbesessen hatten, eingepackt in einen Leinenbeutel, den ichauch bei meiner Großmutter gesehen hatte. Ein Beutel,wie er zu Tausenden mit in die Luftschutzbunkerund Splittergräben, auf die Flucht oder in den Todmitgenommen wurde.

Die nächste Stunde tauchte ich tief in die Vergangenheit,nahm teil an achtzig Jahren Deutschland. Er hattealles akribisch aufgehoben. Ich schämte mich, als ichZeilen las, auf denen er mit wenigen Worten die Liebezu seiner Frau geschildert hatte, Verlobungskarten,Hochzeitskarten, dann Beileidskarten, die an ihn gerichtetwaren, Ansichtskarten.

Die Schatten wurden länger, es wurde dämmrig imZimmer, und ich machte die Deckenlampe an. MeinHandy klingelte und meine Frau erkundigte sich, wannich kommen würde. Ich vertröstete sie und stöberteaufgeregt weiter. Dann fand ich einen Karton. Er war rechtschwer. Als ich den Deckel abgenommen hatte, sah icheinen Umschlag mit meinem Namen auf einem grauenSchnellhefter. In diesem Moment zitterten mir die Hände.Um mich zu beruhigen, legte ich den Brief beiseite. DerSchnellhefter war beachtlich dick. Ich öffnete ihn. Dasgraue Papier war eng mit Schreibmaschinenzeilen gefüllt.Ich blätterte in dem Hefter. Einzelne Wörter sprangenmich an. Estnische Orte, Namen. Er war also damals dortgewesen. Meine Neugier konnte ich noch zügeln. Mirwar auch klar, dass ich Tage für die Lektüre brauchenwürde.

Das war es also – darum hatte ich die Papiere geerbt. Da ermir seine Geschichte nicht erzählt hatte, gab er sie mir zulesen. Die Mappe war alt. Der Rost der Klemmen hatte dasaltersgraue holzige Papier angegriffen, der Text schien vorvielen Jahren geschrieben worden zu sein. Ich mussteRuhe finden, legte den Hefter beiseite, griff nach einemBild, das sich im Karton befand. Er darauf, jugendlich.Seine markante starke Nase, die hohe Stirn, ein zaghaftesLachen.

Auch im Alter hatte er dieses Lachen gehabt. So hatteer mich im Herbst im Supermarkt angelächelt, alsich ihm vor dem Flaschenautomaten geholfen hatte.Neben ihm ein blondes Mädchen, lachend, hübsch mithohen Wangenknochen. Im Hintergrund ein Holzhaus,Birken, Blumen. Auf der Rückseite ein estnischer Satz.Ein Ortsname: Moka Küla, ich kannte ihn nicht. EinDatum: 3.4.1944. Für einen Moment stutze ich. Inmitteneiner kriegerischen Zeit, in einem besetzten Land, einDeutscher in Zivil. Anu – der Name des Mädchens? MeineNeugier wuchs. Ich kramte weiter in dem Karton. EinStapel Briefe – die Umschläge mit estnischen unddeutschen Marken frankiert. Die letzten Briefe trugenden Aufdruck »Ostland« auf den Marken. Auf denUmschlägen wieder der Name Anu oder seiner. Plötzlichfühlte ich mich beengt in diesem Raum. Ich öffnete die Türzur Veranda und schob den Schreibtischsessel vor diegroße Glasfront. Draußen leuchtete eine kalte Wintersonneim Untergehen. Die Kälte des Raumes störte mich nicht.Plötzlich erwachte mein journalistischer Spürsinn. Ihm warbekannt gewesen, dass ich an einer Artikelserie über dasBaltikum arbeite. Vor einigen Wochen hatte er mireinige Bücher über Estland, die Seitenränder eng mitseinen Notizen beschrieben, geschenkt. Meine Frage,warum er sich mit Estland beschäftigte, hatte er nichtbeantwortet. In diesen Aufzeichnungen würde ich dieAntwort finden. Ich musste wissen, was der alte Herr mirgeschrieben hatte. Ich war auf alles gefasst – auf einVermächtnis, auf das Geständnis einer Lebensschuld, ichrechnete sogar mit der Beschreibung einer verstecktenBeute.

Mit unruhiger Hand riss ich den Umschlag auf, der einBlatt enthielt, eng mit Schreibmaschine beschrieben. DerBrief war vor vier Wochen verfasst worden, als es ihmbereits schlecht ging.

Lieber Freund,

ich möchte Sie so nennen, obwohl wir uns nicht einmal einhalbesJahr kennen. Ich weiß, der Begriff »Freund« wird heuteschnellverwendet. Doch ich meine ihn ehrlich und habe noch nichtvieleMenschen in meinem Leben so genannt. Wir sind uns zuspätbegegnet, ich bin zu alt, Sie sind zu jung. Vor sechzigJahrenwären wir gute Kameraden gewesen, hätten wir beide denKriegüberlebt, wären wir unzertrennlich geworden. Aber wer weiß,wasdas Schicksal uns gebracht hätte? Vielleicht hätten Sie dieKugel,die für mich bestimmt war, aufgefangen.Gut, Schluss! Die Fantasien eines alten Mannes! Auch sohaben wireine zwar kurze, aber gute Zeit gehabt, viel miteinandergesprochen. Ich meine nicht dahergeredet, sondern schöneundernste Gespräche miteinander geführt. Dabei habe ichgespürt, dassSie zu den wenigen Menschen gehören, die auch heute nochernsthaftzuhören können, die ehrlich sind und nicht vorschnellurteilen.Ich habe einige Male überlegt, ob ich Ihnen die GeschichtemeinesLebens, meiner Liebe, erzähle. Ich habe es nicht getan, ausAngst,dass diese alten Erinnerungen für mich zu übermächtigwerden, dassich mit meinen Erinnerungen auf eine Art meine Fraubetrüge,schlimmer noch, verrate. Denn sie hat mich sehr geliebt.Ich auch –auf eine andere Weise. Denn meine wahre Liebe ist weitentfernt,fern im Nordosten, in dem Land, das Sie durch Bücher undBilderkennen. Und darum möchte ich Ihnen diese Hefter geben. Inihm stehtalles Wichtige über mich. Die Geschichte meiner Liebe. Siesollensie wissen. Sie werden damit umgehen können! Mein Großneffewürdedie Hefter sicher ungelesen in den Müll werfen!Lesen Sie diese Blätter, und Sie werden einen TeildeutscherGeschichte kennenlernen. Es ist nur ein winzig kleinerTeil, einunwichtiger Teil – doch für mich der wichtigste Teil meinesLebens. Ich habe damals ein Mädchen geliebt, und durch dasMädchenhabe ich ein Land lieben gelernt. Beide werden mir bis zumeinemletzten Tag fehlen. Viel habe ich versucht, um nach demKrieg Anuwiederzufinden. Der »Eiserne Vorhang« trennte die Welt. Ichsuchtesie trotzdem. Aber diese Geschichte möchte ich nichterzählen.Bleibt mir genügend Lebenszeit, vielleicht einmal später.

Die Sehnsucht nach dem Land meiner Väter, nach Anu hat michnieverlassen. Ich kannte das junge Mädchen in dem freien Land.Jetztist Estland wieder frei. Doch nun bin ich zu alt, um michnocheinmal auf die Suche nach Anu zu machen. Was ist, wenn sienochlebt? Warum schrieb ich? Vielleicht wollte ich mir so ihrBild vondamals erhalten? Vielleicht wollte ich auch mit meinenErinnerungen die Ungewissheit ihres Schicksals ausblenden?Heutesind diese Gedanken müßig. Ich werde dieses Land nie wiedersehen.Nie! Was Sie aus diesen Seiten machen werden, ist Ihnenüberlassen. ObSie sie veröffentlichen oder sich auf den Weg machen, umAnus Spurzu finden? Ich werde es nie erfahren.Nur noch so viel: Sie sind mir sehr viel wert, mein Freund.Ichkonnte es Ihnen zu Lebzeiten nicht sagen. So sollen Sie esaufdiesem Wege erfahren! Leben Sie wohl und lieben Sie unserkleinesLand dort oben im Norden!

Christoph Scheerenberg, im Januar 2005

Gerührt wollte ich den Brief wieder in den Umschlagstecken, dabei war mir der kleine Zettel mit seinerSelbstabrechnung in die Hände gekommen.

Ich hätte mein Mädchen retten müssen. Feige bin ichgeflohen! Niewerde ich mehr zur Ruhe kommen. Und ich begreife nicht,warum mirdies erst jetzt, nach so vielen Jahren bewusst wird! Wasbin ich für ein feiger Mensch! Dies ist mir beim Lesen meinerAufzeichnungen bewusst geworden. Auch wenn ich dieseHeftervernichten würde, meine Schuld wäre nicht getilgt. Ich binsoschwach und feige gewesen! Mein ganzes Leben habe ichvertan, denMenschen vorgegaukelt, gut zu sein. Es war alles eine Lüge,ich habe mir und ihnen etwas vorgemacht, um so meinen Verratzukaschieren. Nie kann ich dies wiedergutmachen! Herr Stein, lesen Sie meine Geschichte. Vergeben Sie miroderrichten Sie über mich. So wie ich haben die meistenmeinerGeneration versagt. Der Mensch ist nicht gut. Vielleichtsind Sieeine der wenigen Ausnahmen? Entschuldigen Sie, dass ichIhrVertrauen missbraucht habe. Ich weiß, dass ich es nichtwiedergutmachen kann.

Christoph Scheerenberg

Das Bild des winterlichen Gartens verschwimmt vormeinen Augen. Noch einmal höre ich die Stimme desAlten, sehe sein markantes Profil. Ich habe ihn in denwenigen Monaten lieb gewonnen. So kann er mich nichtgetäuscht haben!

Ich wende mich um. Auf dem Schreibtisch liegt nochimmer sein alter Schal. Inzwischen ist es draußen dunkelgeworden. Ich gehe zurück in das Wohnzimmer, michfröstelt. Trotzdem kann ich diese Wohnung nicht verlassen.Ich muss für mich Klarheit finden. Ich nehme meine Jacke,rücke mir den Schreibtischstuhl zurecht und greife nachdem dicken Schnellhefter ... hier werde ich meine Antwortfinden.

II

BEGONNENAM 12. MAI 1980

Die Gegenwart fließt davon und wird Vergangenheit.Irgendwann kommt sie wie eine Woge zurück und heißtErinnerung, die unsere erlebte Vergangenheit wiedergegenwärtig machen kann. Ich spüre diese Wogen seitWochen. Anneliese ist vor zehn Monaten gestorben. In denersten Monaten war ich wie gelähmt, konnte nicht denken,wollte in einigen Momenten sogar sterben. Der wichtigsteTeil meines Lebens fehlte mir. Dann begann ich michwiederzufinden.

Mit dem Verstand kam das Vergangene wie Wogen inmein Hirn. Ich schrieb die Erinnerungen an unseregemeinsame Zeit auf. Als ich meine Aufzeichnungenbeendet hatte, las ich sie noch einmal. Dann vernichtete ichsie. Niemand sollte sie lesen. Die Jahre mit meiner Frausollen nur mir gehören. Ich schloss ab mit unserergemeinsamen Vergangenheit. Doch in meinen Gedankenlebt sie neben mir weiter.

Dann, vor zwei Wochen kam eine neue, übermächtigeWoge auf mich zu. Sie riss mich fort, mitten in der Nacht.Hellwach lag ich in meinem einsamen Bett und konntenicht wieder einschlafen. Schließlich stand ich auf, gingin das Wohnzimmer und öffnete den Schreibtisch.Tief unten lag in einem der Fächer ein Karton, dennicht einmal meine Frau kannte. Nie hatte ich ihr vondem Inhalt erzählt, da er aus einer Zeit stammte, inder ich ein anderer war als der, den sie kannte. Mitzitternden Händen holte ich ein Bündel Briefe hervor.Mit brennenden Augen betrachtete ich Bilder, dieich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. DerMorgen dämmerte, und ich saß noch immer an meinemSchreibtisch.

Bilder von Menschen, die ich lange nicht mehr gesprochenhatte, Landschaften, die ich lange nicht mehr gesehenhatte, ja selbst Gerüche, die ich vergessen hatte, tauchtenaus meinem Unterbewusstsein auf. Ich las Briefe, die ichewig nicht mehr gelesen hatte. Wie betäubt laufe ich seitdieser Nacht herum. Ich muss dies alles in Worte fassen,sonst werde ich nie zur Ruhe kommen.

Dialoge schwirren in meinem Kopf, die ich längstvergessen haben müsste. Habe ich sie wirklich so erlebtoder fantasiere ich? Wo kommen die vielen Bilder her, diejahrzehntealt sind und so lange verblasst waren? Diesesalte Gefühl, das ich nun wieder erlebe? Wo war es all dieZeit? Bin ich verrückt, dass ich mir alles nur einbilde? Aberdie Fotografien und die Briefe beweisen, dass ich diesalles erlebt habe. Es wird vieles stimmen, was ichniederschreibe, und mein damaliges Fühlen widerspiegeln.Wer diese Zeilen lesen wird, ist mir gleich. Ob siejemand lesen wird, ich weiß es nicht. Mag er dieseSeiten als Dichtung und Fantasie eines wirren altenMannes auffassen. Für mich steht fest, ich habe alles soerlebt.

Es muss heraus aus meinem Kopf. Vielleicht werde ichdiese Blätter auch vernichten, wenn ich sie geschriebenund wieder zu mir gefunden habe. Vielleicht werde ichdiese Aufzeichnungen auch nie beenden ...

Der Sommer 1938.Nach über 40 Jahren stehen die Bilderdieses Sommers wieder vor mir, als wäre er im letzten Jahrgewesen. Gesichter tauchen aus dem Vergessen auf.Ich höre Stimmen, die vor einer Ewigkeit für michverklungen sind. Ich rieche den Sommer, er war heiß undunvergleichlich für mich! Ich spüre den Tod, den Hunger,der folgen sollte. Ich schmecke sogar meine Angst. Was istmit mir geschehen? Egal, ich muss beginnen, sonst birstmein Hirn.In jenem Sommer war eine Einladung in unser Hausgekommen. Meine Großtante lud mich für die Semesterferienzu sich nach Reval ein. Nur mich, und das störtemeinen Vater sehr, denn auch er hatte Sehnsucht nachdieser Stadt. Denn Reval, oder wie es jetzt offiziellhieß, Tallinn, war seine Geburtsstadt. Hier hatte er biszum zehnten Lebensjahr gelebt, bis seine Eltern nachPernau1gezogen waren. Mein Großvater, der Apotheker gewesenwar, hatte in der Stadt an der Ostsee eine Apothekeübernommen.

Es war die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gewesen.Die drei Ostseeprovinzen waren Teil des RussischenReiches. Esten, Russen, Schweden lebten gemeinsam mitden Deutschen, die das Land kolonisiert hatten. Diedeutsche Ritterschaft, trotz des Nationalismus derletzten Zaren, hatte noch immer das Sagen in Estland,Livland und Kurland, wie die Provinzen damals hießen.Unsere Vorfahren waren als Handwerker vor mehr alsfünfhundert Jahren in das Land im Norden gekommen.Für sie war dieses Land ihr Heimatland. Mein Vater wardreisprachig aufgewachsen, wie fast alle Deutschbalten.

Obwohl mein Großvater es wünschte, hatte ernicht die Apotheke übernommen, sondern inDorpat2Medizin studiert. Kurz vor dem Krieg bekam er eineAssistenzarztstelle an einem Revaler Krankenhaus.

Nach Ausbruch des Krieges hatten es die Deutschbaltenschwer gehabt in Russland. Obwohl sie sich als russischeStaatsbürger fühlten, wurde ihnen misstraut, vieleDeutsche verloren ihre bürgerlichen oder politischenÄmter, etliche von ihnen wurden sogar nach Sibirienverschleppt. Für meinen Großvater brach in diesenJahren seine alte Welt zusammen. Mein Vater behieltseine Stelle. Er sprach estnisch und russisch, zu Hauseselbstverständlich deutsch, war bei den Patienten undKollegen beliebt. Inzwischen hatte er geheiratet. 1917 kamich zur Welt. Es war das Jahr des Umbruchs. Im darauffolgenden Jahr besetzten die Deutschen Estland. MeinGroßvater erwachte aus seiner Lethargie. Er hoftte, dassdie Ostseeprovinzen deutsch werden würden. Als dieRevolution in Deutschland ausbrach, zogen sich diedeutschen Truppen zurück. Die Roten folgten sofort.Mein Vater kämpfte im Baltenregiment Seite an Seitemit den Esten gegen die Rote Armee. Estland wurdeselbstständig. Jahre der Ruhe begannen, und ich wuchsbehütet auf.

Obwohl die führende Rolle der Deutschen vom jungenStaat gebrochen war, gab es nach anfänglichen Problemeneine Gleichberechtigung der einzelnen Nationalitäten.Allerdings spürte man auch, dass es Dissonanzenzwischen den alten und den neuen Herren des Landes gab.Mein Großvater begriff die neue Zeit nicht mehr. Er starb1925. Ein Jahr zuvor war ich auf die deutsche Schule inReval gekommen. Zu Hause sprach ich deutsch, inder Schule lernte ich deutsch und hatte estnisch alserste Fremdsprache. Im Alltag sprach ich estnisch.Für mich war dieser Zustand normal. Ich fühlte michals Este, auch wenn ich deutsch sprach, hatte meineestnischen Freunde, die estnische Hauptstadt war meineVaterstadt.

Auf dem Land war es anders. Wenn wir im Sommer auf demRestgut meines Onkels waren und ich mit den estnischenJungen tobte, spürte ich eine gläserne Wand zwischen uns.Mein Onkel hatte bis 1919 ein Familiengut gehabt.Arroküll3befand sich seit Jahrhunderten im Besitz seiner Familie.Die Esten hatten zwar als Erste in Russland ihreLeibeigenschaft verloren, trotzdem waren sie für diedeutschen Herren Knechte und Landarbeiter geblieben.Die Deutschen hatten das Patronat gehabt, konnten Rechtsprechen, waren Herren auf ihren Gütern gewesen, sorgtenaber auch für Bildung auf dem Land. Natürlich warennicht alle deutschen Herren beliebt. Wer lässt sich gerneknechten? Das spürte ich auch, obwohl mein Onkel nurnoch Bauer auf einem Reststück seines Gutes war undnichts mehr zu sagen hatte.

Die estnischen Jungen betrachteten mich nicht als denIhrigen, obwohl ich ihre Sprache sprach und mich wie siebewegte. Es störte mich schon, aber Gedanken machte ichmir als Achtjähriger nicht.

Mein Vater war angesehen. Er schrieb medizinischeFachbücher, gab Gastvorlesungen in Tartu, später auch andeutschen Universitäten. Sein Name war in Deutschlandbekannt. Dann, im August 1929, kam für mich der großeBruch.

Meine Eltern hatten sicher lange darüber gesprochen,bis sie mir am Mittagstisch mitteilten, dass sie nachDeutschland ziehen würden. Mit zwölf Jahren weiß man,was das bedeutet: Meine Freunde, meine Verwandten,meine Heimat würde ich gegen die Fremde eintauschen.Ich weinte und verstand meine Eltern nicht. Meine Mutterversuchte mir klarzumachen, dass mein Vater dort inDeutschland eine Klinik leiten könnte. Dass wir in einemgroßen Haus wohnen würden und ich auch neue Freundehaben würde, interessierte nicht. Ich wollte nicht fort. Fürmich war Estland meine Heimat. Dass auch meine Elternlitten, begriff ich damals nicht. Dass mein Vater auswirtschaftlichen Gründen diese Stelle annahm und erdabei nur an unsere Zukunft dachte, ich hätte auch diesnicht begriffen.

Die folgenden Wochen waren schwer für mich. Ich nahmAbschied von den Freunden, von meinen Spielplätzen undHinterhöfen, von meiner Großtante.

In diesen Jahren verließen viele Familien, die überJahrhunderte in Estland gelebt hatten, ihre Heimat. Michinteressierte es nicht in meinem Schmerz.

Unsere Habe war abgeholt worden. Wir hatten uns vonunserem Dienstmädchen verabschiedet. Die Trennunglastete schwer. In zwei Stunden würde unser Schiff nachStettin auslaufen. Meine neue Heimatstadt sollte Rostockwerden, da Vater dort eine kleine Privatklinik leiten sollte.Meine Mutter war mit meiner Schwester und einigenVerwandten bereits zum Hafen aufgebrochen. Ich nahmAbschied von unserer Wohnung, strich durch die leerenRäume. Mein Kinderzimmer wirkte so kalt und riesigohne die Möbel.

Als ich in unser Wohnzimmer schaute, stand mein Vatervor einem der hohen Fenster und schaute auf den Hofhinaus. Unsere Wohnung lag an der Ritterstraße. Über unsragte die Silhouette des Domberges mit seinen Mauernund alten Dächern. Der Blick meines Vaters war vollerTrauer.

Er zog mich an sich, legte seine Hand auf meine Schulter.Als er leise zu weinen anfing, begriff ich, wie schwer ihmdieser Schritt fiel.

Schweigend stand ich neben der hohen, vom Weinengeschüttelten Gestalt, eine Liebe erfüllte mich zu meinemVater wie noch nie in meinem Leben. Diese Intensitäthabe ich auch nie wieder gespürt. Wir standen langenebeneinander. Auch mir kamen die Tränen. Aber ichweinte lautlos.

Viele Monate sah ich das Bild des Domberges in meinenGedanken nur von Tränen verschleiert.

Ich war damals jung, man vergisst schnell die Trauer unddas Heimweh. Rostock mit seinen hohen Kirchtürmen, denstolzen Patrizierhäusern und dem alten Hafen ähnelteReval. Schnell fand ich Freunde, und Estland, meine alteHeimat, verblasste. Nun hörte ich nur noch deutscheLaute, denn auch meine Eltern sprachen nicht mehrestnisch. Uns ging es gut in der neuen Heimat, auch alsdie Weltwirtschaftskrise ihren Höhepunkt erreichthatte.

Manchmal, wenn meine Großtante mir ein Paket schickte,ich die köstlichen estnischen Pralinen aß und Vater in denmitgesandten Zeitungen las, spürte ich für Augenblickeetwas Heimweh, welches im Laufe der Zeit einemFernweh glich. Schnell vergingen diese Gefühle.

1933 machte ich mein Abitur. Ich war nicht von Hitlerbegeistert, seine Politik war mir egal. Er würde wie seineVorgänger schnell wieder verschwinden, und ich verstandnicht, warum sich mein Vater über ihn aufregte. Sicher,man verbrannte keine Bücher, und ich wusste, dassLeute verschwanden. Gedanken machte ich mir nichtdarüber. Ich wollte Arzt werden, nur dieser Wunschzählte für mich, und meine Eltern unterstützten ihn. ImFrühjahr 1935 führte Hitler die allgemeine Wehrpflichtein.

Sofort wurde ich einberufen. Das Militär stieß michab. Primitive Menschen lebten ihre Neigungen aus,tyrannisierten ihre Untergebenen.

Der Schwachsinn der militärischen Befehle wurde zurMethode. Ich hatte Glück und diente meine Zeit alsSanitätsunteroffizier in Oldenburg ab. 1937 begann ichmein Studium in Rostock. Ich hatte wenige Freunde an derUniversität.

Die Kommilitonen in der Studentenschaft waren mir zulaut. Mir behagte kein Gleichschritt, und so hielt ich michaus den braunen Studentenschaften heraus. Das tat ichnicht aus politischen Gründen, ich wollte nur lernen. Manließ mich in Ruhe, ich zählte zu den Besten, wirkte wohlauch arrogant, uns ging es finanziell sehr gut. DieEinladung meiner Großtante, die Semesterferien inmeiner alten Heimat zu verbringen, war für mich völligüberraschend gekommen. Plötzlich war sie da, dieNeugier auf das inzwischen so fremde, früher Vertraute.Meine Eltern statteten mich mit Reisegeld aus, ichbestieg den Zug nach Stettin, und am 2. Juli 1938 gingmein Schiff in Richtung Reval auf Kurs. Die Fahrt warherrlich für mich, wunderschönes Wetter, bis zumspäten Abend war das Promenadendeck bevölkert undvon interessanten Menschen belegt. Ich lernte einendeutschen Marineattaché kennen, einen zurückgekehrtenDeutschbalten, der nun an der Botschaft in Reval arbeitete,Kaufleute, Weltenbummler, Handelsvertreter, einenestnischen Oberst.

Von Stunde zu Stunde förderte ich wieder estnischeWörter aus meinem Unterbewusstsein. Schnell waren dieBrücken geschlagen. Ich erfuhr viel in diesen Tagen, holtenach, was ich über Jahre versäumt hatte.

Dann, am dritten Abend, tauchte die Silhouette der altenStadt aus dem Meer auf.

Die Türme der Nikolaikirche, die goldenen Zwiebeltürmeder orthodoxen Kathedrale, die schmale Silhouettedes Langen Hermann, daneben der Turmhelm desDeutschen Domes und die hohe schlanke Turmspitze derOlaikirche ragten in den abendlichen Himmel. Täglichhatte ich dieses Bild auf einem Ölgemälde in unsererRostocker Wohnung gesehen. Aber dieser Anblick warvöllig anders, viel intensiver. Die Passagiere standen indichten Trauben an der Bordwand und genossen daseinmalige Bild der Stadt. Ich stand abseits. Mein Blickverschleierte sich. Ein Glücksgefühl, welches ich nicht fürmöglich gehalten hatte, überflutete mich. Plötzlichspürte ich, dass ich in Gedanken Reval nie verlassenhatte. Aber erklären konnte ich mir meinen Zustandnicht.

Ich wollte nur noch an Land, die Stadt sehen, riechenund fühlen. Kaum konnte ich die Zollformalitätenabwarten. Bis ich festen Boden unter den Füßen verspürte,verging eine endlos lange halbe Stunde. Dann warich in Reval, und das Glücksgefühl hielt noch immeran.

Schwitzend, nach gewollten Umwegen, stand ich nacheiner Stunde vor dem stattlichen Jugendstilhaus inder Langstraße, unweit des Marktes. Die steinernenDrachen über den Schaufenstern und die erhabenenÄgypterinnen, die von der Fassade mit starrem Blickhinab auf die Passanten schauten, hatten mich alsKind geängstigt und dabei unerklärlich angezogen.Mit ihren versteinerten Gesichtern wirkten sie wieTotenwächterinnen, und ich hatte nie verstanden, warumin dieses Geschäft so viele Kunden strömten. Nebendiesem Haus stand das Wohnhaus meiner Großtante.Ich hatte sie zuletzt vor dreizehn Jahren gesehen. Oftwar die Tante von uns eingeladen worden. Immerhatte sie Ausreden erfunden, um ihre Stadt nicht zuverlassen. Das Haus hatte ich sofort wiedererkannt. Diemittelalterliche Fassade des Kaufmannshauses warim letzten Jahrhundert hinter klassizistischem Stuckverschwunden.

Im Eckhaus, das gegenüber der Heiligengeistkirche lag,wurde das berühmte Marzipan, das einer meiner Ahnenim neunzehnten Jahrhundert kreiert hatte, verkauft.Daneben, in der Langstraße, befand sich das Café, in demsich die Tallinner gerne trafen.

Über dem Eingang zum Café, hinter den hohen Fensternmit den schmiedeeisernen Balkons, lag ihre Wohnung. Diealte Tante bewohnte noch immer die gesamte erste Etage.Nur kurz warf ich einen Blick in das noch geöffnete Café.Trotz der abendlichen Stunde waren fast alle Tischebesetzt. Der gründerzeitliche Prunk hatte sich erhalten,obwohl sich meine Großtante vor etlichen Jahren ausdem Geschäft zurückgezogen hatte. Kassettendecken,geschnitzte hölzerne Wandverkleidungen, selbst diezierlichen Kaffeehausmöbel waren noch erhalten. Als Kindhatte ich immer Mühe gehabt, die hohen Stühle zuerklimmen. Jedes Mal war ich stolz gewesen, wennmein Großonkel mir dann half. Hinter der schwerenTür neben dem Ladeneingang nahm mich das hoheTreppenhaus auf. Für einen Moment verharrte ich,holte tief Luft. Die Konditorei, die mein schon langeverstorbener Großonkel geführt hatte, betrieb nun einestnischer Pächter. Das wusste ich aus ihren Briefen.Der Geruch von Bohnenkaffee und Marzipan hing imTreppenflur.

Plötzlich kam die Erinnerung an weihnachtliche Besuche inder alten Wohnung mit den grazilen Biedermeiermöbeln,an Zimtgebäck und Pfannkuchen, die meine Großtante sovorzüglich backen konnte. Ich sah sie vor mir, angetan mitihrem alten Familienschmuck und in altertümlichenKleidern, wenn ihr Gesicht mit spitzem Mund meine Handverfolgte, die zum zehnten Male in die große Keksdosegriff.

»Christoph, noch einen Keks. Aber dann etwas Contenance.Deine Mutter möchte auch noch etwas«, hörte ichihre helle Stimme, während meine Mutter mich mitflehentlichem Blick anschaute und Vater etwas grimmigerguckte. Damals hatte ich diese Besuche gehasst und dochherbeigesehnt, da mich die Tante in ihrer altertümlichenArt wie ein Märchenwesen faszinierte. Mein Herz klopftewild, als ich vor der hohen geschnitzten Wohnungstürstand.

Kaum hatte ich den Klingelzug losgelassen, stand sie wiederwie ein Märchenwesen aus den alten Kinderbüchernmeines Vaters vor mir. In den vergangenen Jahren nochgraziler geworden, doch sonst zeitlos wirkend, trugsie noch immer ihren alten Schmuck und eines derunmodernen Kleider.

»Christoph, willkommen!« Die kleine Person verschwandfast in meinen Armen, und ein Keksduft ging von ihr aus,den ich vergessen hatte. Wir saßen bis spät in die Nacht,und während ich erzählte, aß ich etliche ihrer Zimtkekse.An diesem Abend ermahnte sie mich nicht. Als ich inmeinem Bett in ihrem Gästezimmer lag, das seit Jahrenkeinen Gast gesehen hatte, konnte ich lange keinen Schlaffinden.

Aus der Nacht hörte ich eine Stundenglocke zwölfmalschlagen. Ich war heimgekehrt, obwohl ich als kleinerJunge vor vielen Jahren dieses Land verlassen hatte.

Die erste Woche flog für mich dahin. Meine alte Großtanteversorgte mich wie einen verlorenen Sohn. Ihr Frühstückstischin dem sonnigen hohen Esszimmer war für mich reichlichgedeckt. Und während sie in ihrem altertümlichenbaltischen Dialekt von den herrlichen Tagen aufSömmersthal4,dem Landgut ihrer Eltern, von lange dahingegangenenVorfahren und der guten alten Zeit berichtete, mich dabeiimmer wieder zum Zulangen aufforderte, war ich schonmit meinen Gedanken in der Altstadt. Übersättigt und miteinigen Kronen bedacht, entließ sie mich dann endlich indie Freiheit.

Mein Vater hatte mir eine Liste mit den Namen seiner altenFreunde mitgegeben. In den ersten Tagen machte icheinigen von ihnen meine Aufwartung.

Die Besuche ähnelten sich. Schon das Äußere der Häuseroder Wohnungen machten auf mich denselben erstenEindruck.

Der Putz des Hauses oder die Farbe im Treppenhausvermittelten das Gefühl vergangener, besserer Tage. Alleswar übertrieben reinlich, so, sicher unbewusst, nochmehr die neue Ärmlichkeit ihrer Besitzer betonend.Misstrauisch wurde mir von älteren Damen oder Herrendie Eingangstür geöffnet. Zu viele Bittsteller, Vertreter oderangebliche Freunde, die deutsch sprachen, mussten indiesen Jahren vor den Türen abgefertigt werden. Meinbekannter Name öffnete diese Türen weit.

Stundenlang saß ich an gedeckten Kaffeetischen,blätterte in alten Fotoalben, die meinen Vater und seineKommilitonen mit den Farben der Baltonia zeigten, einerder deutschen Korporationen in Dorpat, und musstealte Studentengeschichten anhören. Die kannte ichvon daheim zur Genüge. Mich interessierte das neueEstland. Ich begann zu fragen. Und ich staunte beimeinen ersten Besuchen, wenn ich die Antwortenhörte.

Erwartet hatte ich Jammern und Klagen. Doch die altenHerrschaften, die zum Teil ihre exponierten Stellungendurch die neue Republik verloren hatten, standen demneuen Staat dennoch positiv gegenüber. Sicher, ich hörteauch vereinzelte Klagen. Die meisten Studienkollegenmeines Vaters lobten die Verfassung der jungen Republik,die den Deutschen wie auch den anderen Minderheiteneine kulturelle Selbstverwaltung, eigene Schulen undZeitungen garantierte.

Sie sahen, wie das Land in seiner Unabhängigkeitaufblühte, sie erkannten auch die Gefahr, in der dieseskleine Land lebte. Uns schien es materiell viel besser zugehen als den Deutschbalten in Estland. Neid entdeckteich bei ihnen nicht.

Bei meinem ersten Pflichtbesuch kam ich mir wie ineinem Museum vor: große schwere Möbel, endloseBücherreihen, Silbergeschirr und hauchdünnes Porzellan,Familienerbstücke, die durch schwere Gardinen scheinbarvor den neuen Zeiten geschützt werden mussten. Wiemodern wirkte unsere Einrichtung in Rostock! Dassdiese Familie wirklich verarmt war, begriff ich damalsnoch nicht. Denn Vaters Kommilitone erwähnte denVerlust seines Gutes mit keinem Wort. Er wollte wissen,wie es uns in Deutschland erging. Hitler traute ernicht.

Ich hätte damals Vaters Liste abarbeiten sollen. Viel übermeine Wurzeln und die Geschichte der alten Familienhätte ich von den Herrschaften erfahren. Ihre Söhne undTöchter, mit denen ich zum Teil in die deutsche Realschulegegangen war, fehlten an den Tischen. Sie studiertenin Dorpat oder waren im Reich. Sie hätte ich gernewieder getroffen. So interessierte mich Vaters Liste nichtmehr.

Am Abend berichtete ich der Großtante von meinenBesuchen. Sie verstand die Loyalität der Deutschbaltengegenüber dem neuen Staat nicht. Tante Alwine lebte ineiner vergangenen Welt, ich musste dies akzeptieren, umbei ihr meinen Urlaub verbringen zu können.

Dieses Hinabtauchen in die alte, längst vergangene Zeitfand ich in den ersten Tagen faszinierend. Überall atmeteich in dieser Stadt Geschichte.

Die engen Gassen mit ihren hanseatischen Giebelhäusern,die mächtige, fast heidnisch wirkende Stadtmauer, ausgrauem, kaum behauenen Stein für die Ewigkeit errichtet,das Kopfsteinpflaster, von unzähligen Schritten undeisernen Reifen in Jahrhunderten geglättet. Auch wennRostock und Reval Hansestädte waren, hatte diese alteStadt ein völlig anderes Flair. Meine neue Heimatstadtwirkte mit seinen altertümlichen Inseln wie für Touristenhergerichtet.

Das Alte dort war bereits zum größten Teil geschliffen undüberstrichen worden. Hier hingegen schien sich diemächtige Stadtmauer, die die Altstadt und den Dombergumgab, gegen die neue Zeit zu stemmen. Und es schien ihrzu gelingen!

Ich war alleine unterwegs, um mir die Altstadt zuerlaufen. Auf dem Pflaster des Marktes stehend, ließ ichdie Größe des altertümlichen Rathauses auf mich wirken.Sein grauer Stein drückte den vergangenen Stolz und dieMacht der Ratsherren aus. Sie hatten ihre Macht nicht mitZierrat und Stuck beweisen müssen.

Die alten Giebelhäuser mit ihren deutschen Inschriftenkamen mir vertraut vor. Diese Häuser hätten auch amalten Hafen oder in der Grubenstraße in Rostock stehenkönnen. Für mich war es faszinierend, sie über tausendKilometer weiter östlich wiederzufinden.

Ich stieg den Langen Domberg empor und das Echo meinerSchritte wurde von den hohen Mauern zurückgeworfen.Hier oben schien die Zeit stillzustehen. Ich traf kaumMenschen, Hinterhöfe öffneten sich für mich. Verwinkeltlehnten sich die Hofgebäude aneinander, als müssten siesich stützen. Die ehemaligen Stadthäuser der deutschenAdligen protzten mit ihren klassizistischen Säulenund geschnitzten Türen in der Sommersonne. Alleswirkte verwunschen, wie durch einen Zauber aus einemMärchen zu mir in die Gegenwart gekommen. In diesenMomenten hätte ich mich nicht gewundert, wenn einer derlängst verblichenen Barone mit Kniebundhose undseidenen Strümpfen seinen Dreispitz vor mir gelüftethätte.

Vor der russischen Kirche standen Gläubige in der prallenSonne. Seit Jahren hörte ich die ersten russischen Laute.Die goldenen Zwiebeltürme strahlten so, dass sie michblendeten.

Die Alexander-Newski-Kirche wirkte so fremdländischinmitten der klassizistischen Paläste und mittelalterlichenHäuser. Gegenüber, hinter dem Parlament, ragte der LangeHermann empor. Über seinen Turmzinnen wehte dieestnische Fahne. Ein makelloses Blau umrahmte die dreiFarben.

Überhaupt war der Sommer in diesem Jahr herrlich.

Für mich stimmte alles in diesen Wochen! Ich rannte wieverliebt durch die Gassen.

Alles wollte ich über meine Geschichte und die Geschichtedieses Landes wissen. Meine Großtante war mir dabeikeine Hilfe. Sie winkte nur ab, wenn ich auf die Esten zusprechen kam. Ihrer Meinung nach wären sie noch heuteBauern und lebten in Holzhütten, wenn die Deutschennicht gekommen wären.

So trieb es mich immer wieder aus dem alten Haus in derLangstraße, die nun Pikk tänav hieß. Hielt ich es nichtmehr in der Sommerhitze aus, flüchtete ich in die Kühledes deutschen Domes. Im Chorgestühl sitzend, studierteich die deutschen Namen auf den Grabepitaphen über mir.Tiesenhausen, Uexküll, Taube, Fersen, all die deutschenRitter, die Estland und Livland Jahrhunderte beherrschthatten, warteten hier auf die Ewigkeit. Tief sog ich dieLuft der Halle ein, als ob ich so ihre Geschichte inmir aufnehmen könnte. Meist war ich alleine in demDom, der nun seit drei Jahren eine estnische Kirchewar.

Noch immer entsetzt hatte mir meine Großtante von demRaub, wie sie es nannte, erzählt. Überhaupt, sie verstanddie neue estnische Zeit nicht mehr. Unser Familiengut warnach dem Krieg enteignet worden.

Mein Onkel Johann, der damals noch nicht ausgewandertwar, hatte einige Jahre über seine verbliebenen fünfzehnHektar und einen Flügel seines Schlosses geherrscht, bevorauch er resigniert nach Deutschland gezogen war. DerOnkel mit seinen Beziehungen hatte meinem Vater dieStelle in Rostock verschafft.

Die Macht und Herrlichkeit der Ritter war vergangen. TanteAlwine würde über diesen Verlust nie hinwegkommen.Dabei war ihre Macht schon vor dem Krieg nicht mehrherrlich gewesen.

Nach dem Frühstück mit meiner Großtante streunte ichstundenlang mit meiner Kamera durch die Altstadt.Immer wieder entdeckte ich neue Ecken und Winkel, diemich gefangen hielten: alte Wasserspeier, geschmiedeteZunftzeichen, die Türklopfer an den alten Gildenhäusern.Alles besah ich und hielt es mit meinem Apparat fest.

Ich drückte mich in der alten Ratsapotheke am Markt herum,studierte die Emailschilder, die auf Lateinisch scheinbareWunderdinge in ihren tiefen Schubladen bezeichneten, lasim Rathaus die alten deutschen Inschriften und begabmich immer weiter in die Geschichte. Mich hatten immeralte Dinge fasziniert. Hier begegnete ich ihnen auf Schrittund Tritt.

Obwohl viele Deutschbalten das Land in den letztenJahren verlassen hatten, traf ich in den Läden noch vieleDeutsche, die hier seit Jahrhunderten ihre Wurzeln hatten.Mir schien es, als ob die Antiquariate und Buchläden nurvon Deutschen betreut wurden. Sie wirkten so eigenartigund dabei liebenswert, diese meist älteren Menschen,wenn sie sich in ihrem etwas altertümlichen Dialekt nachmeinen Wünschen erkundigten, nach alten deutschenBüchern griffen, sie liebevoll in den Händen hielten,als ob sie mit ihnen die alte Zeit wieder beschwörenkönnten. Sie wirkten wie aus vergangenen Zeiten indiese neue Zeit versetzt. Hörten sie dann an meinemDialekt, dass ich aus dem Reich kam, wurde ich oftnach meiner Herkunft gefragt. In manchen Fragenhörte ich ihre Unsicherheit über die politische Lagebei uns heraus. Die Menschen schienen durch dielauten Töne, das Säbelrasseln, das aus ihrem altenMutterland zu ihnen herüber klang, beunruhigt zusein.

Und ich verstand sie allzu gut. Konnte auch ich vielemeiner ehemaligen Kameraden nicht mehr verstehen.

Banken, Handelshäuser, Buchdruckereien – deutscheNamen über den imposanten Schaufenstern zeugten nochimmer von der vergangenen Vorherrschaft meinerLandsleute. Damals dachte ich mir nichts dabei. ImGegenteil, ich war stolz auf meine Ahnen, denn sie hattenüber Jahrhunderte diesem Land ihren kulturellen Stempelaufgedrückt.

War ich dann vom Laufen und Entdecken müde, nahm ichKurs auf das Café Kultas am Freiheitsplatz, bevor ichunter die angestaubten Fittiche meiner Großtante kroch.Ich hätte auch in das Café Fleischner, das sich unweit desPlatzes in der Harjustraße befand, gehen können. Doch ichmochte den Inhaber nicht besonders.

Er hatte vor Jahrzehnten bei meinem Großonkel in derKonditorei gelernt und schwärmte bei meinem einzigenBesuch von ihm, obwohl ich von der Tante wusste,dass er meinen Großonkel später überhaupt nichtmochte.

Das Café Kultas befand sich imEEKS-Haus5an der breiten Seite des Freiheitsplatzes und war der Ortfür die deutsche Minderheit, für Künstler und andereIntellektuelle. Hier traf man sich, um über die Börse unddie Tagespolitik und Familienneuigkeiten zu reden. Dieneuesten Bücher wurden vorgestellt, internationaleZeitungen lagen aus. Wollte man wissen, was sichinnerhalb der deutschen Minderheit in Estland abspielte,war man hier am richtigen Ort.

Ich suchte mir meist einen kleinen Tisch an einem dergroßen Fenster, um den ganzen Platz übersehen zukönnen.

Die Stadt atmete auf dem Freiheitsplatz modernes Flair.Hier herrschte Treiben, ganz anders als auf dem Domberg.Menschen fluteten über das Pflaster, die Straßenbahnkreischte.

An diesem Platz dominierten Linien aus dunklem Backstein.Obwohl ich mich für Augenblicke an Hamburg erinnerte, hatteich kein Heimweh nach Deutschland. Ich knabberte an meinemKurepesa6oder aß Alexanderkuchen, Lieblingsgebäck ausKindertagen, das meine Mutter in Rostock viel zu seltenbuk.

Eines Nachmittags, es musste am vierten oder fünftenTag meines Besuches gewesen sein, bat ein ältererHerr um den freien Platz neben mir. Die »RevalscheZeitung« lag auf meinem Tisch, darum wunderte ichmich auch nicht, dass er mich deutsch angesprochenhatte.

Ich hatte nur kurz aufgeschaut und seine Frage bejaht,bevor ich mich wieder in die Zeitung vertiefte.

Der Herr bestellte sich einen Kaffee. Ich beobachtete ihnaus dem Augenwinkel und bemerkte, dass er sehr gutgekleidet war. Auch seine Art, wie er mit dem Kellnerumging, beeindruckte mich. Er hatte etwas an sich, unddas machte mich neugierig. Schließlich legte ich dieZeitung beiseite, überlegte, wie ich ihn ansprechen könnte.Er kam mir zuvor.

»Entschuldigen Sie, junger Mann«, Verlegenheit klang inseiner Stimme, »ich möchte nicht aufdringlich sein. AberSie stammen wohl aus dem Reich?«

Erstaunt bejahte ich seine Frage und wollte nun wissen,wie er darauf käme. Er lächelte kurz.

»Ach, wissen Sie, ich kenne unsere jungen Männermittlerweile nicht nur vom Namen, sondern auch vomGesicht. Viele sind hier ja nicht mehr geblieben. Dieanderen leben nun in Deutschland und bejubeln denAnschluss Österreichs. Nun heißt es ja Ostmark. Sie ziehtes wohl nicht in den Süden?«

Ein verschmitztes Lächeln umspielte seinen Mund. Bereitsmit wenigen Sätzen hatte er mich neugierig gemacht,sodass ich unser Gespräch unbedingt weiterführen wollte.Ich lachte auf

»Nein, mich zieht es überhaupt nicht in den Süden, auchnicht in den Westen. Mich zieht es in den Norden. Weiterwestlich ist mir alles etwas zu hektisch, und vor allem zulaut.«

»Das kann ich verstehen, junger Mann. Selbst unsere gutealte ›Revalsche Zeitung‹ ist in diesem Sommer lautgeworden. Aber welche soll ich sonst abonnieren?Etwa den ›Völkischen Beobachter‹? Da klingt’s einemerst richtig in den Ohren. Und außerdem würde erimmer drei Tage zu spät kommen. Nein, der muss nichtsein.«

Er zögerte einen Moment.

»Dann machen Sie also in Reval Urlaub, wenn ich fragendarf. Ach, entschuldigen Sie, bevor ich mich weiteraufdränge«, sein altes zartes Männergesicht lächeltewieder, »mein Name ist Scheel.«

Ich wollte schon fragen: »Der Scheel?« Denn das BankhausScheel kannte ich durch meinen Vater.

Er nestelte an seiner Weste und überreichte mir eine Karte,die ich mit einem kurzen Blick dankend wegsteckte. VonBankier stand da nichts.

Leider konnte ich mich nicht revanchieren. Also stellte ichmich vor.

Als er meinen Namen hörte, ging ein Erstaunen über seinGesicht.

»Haben Sie etwas mit den Scheerenbergs aus Pernau zutun?«

Ein Strahlen ging über sein Gesicht, als ich ihm sagte, dassdort meine Familie gewohnt hatte. Er berichtete mir, dasser mit meinem Großvater und Onkel Johann Jahrzehntegeschäftlich zu tun hatte. Auch meinen Vater kannteer.

»Tja, bis auch er gegangen ist.« Er schwieg für einenMoment, nahm einen winzigen Schluck aus seinerTasse.

»Wie damals so viele von uns. Und jetzt gehen viele jungeLeute. Ich werde hier bleiben und sterben. Ich kann nurhier sterben. Dies ist noch immer unser Heimatland.Auch wenn sich die Zeiten geändert haben. UnsereKinder und Enkel haben hier keine Zukunft mehr. Sodenken jedenfalls viele, auch wenn es falsch ist. Diemeisten wollen die Welt sehen, wollen in Bewegungsein. Wissen Sie, alles muss sich heute bewegen undschreien und marschieren. Kaum jemand liest mehr einBuch, erfreut sich an der Schönheit eines gotischenKirchenschiffs oder an unserem hohen Himmel. Esist traurig. Wenn wir Alten uns wenigstens mit denEsten vertragen würden. Dieses Land geht gerechtmit uns um. Wir haben eine Kulturautonomie, eindeutsches Theater, deutsche Schulen. Jahrhundertehaben wir die Esten dominiert, müssen nun ein Teilunserer Schuld abtragen. Aber nein, dieses wollen nochimmer etliche nicht wahrhaben. Glauben Sie mir, es gibtnoch das alte Herrendenken. Es ist traurig.« Für einenAugenblick herrschte Schweigen an unserem Tisch. »AberSie sind gekommen und kundschaften die SpurenIhrer Familie aus. Das freut mich, und sicher auch ihreGroßtante.«

Unwidersprochen konnte ich die Meinung des alten Herrnnicht lassen, und so berichtete ich ihm von den Freundenmeines Vaters, die ich in den letzten Tagen kennengelernthatte. Ruhig hörte mir Herr Scheel zu, ein Lächeln standdabei in seinem Gesicht.

»Herr Scheerenberg, vielleicht haben Sie recht.«

Seine Finger spielten mit dem Löffel.

»Ich bin alt und Pessimist. Vielleicht wird man beimjahrzehntelangen Umgang mit Geld misstrauisch, wennman Kriege, Inflation und Währungskrisen überlebt hat.Ich habe meinen Glauben an die Deutschbalten – imReich werden wir wohl nun Baltendeutsche genannt?Korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt – jedenfallshabe ich meinen Glauben verloren. Aber darüber möchteich nicht erzählen. Bitte, wie geht es Ihrer Familie?«

Dann bestellte er zwei Cognac, und die nächsten Stundenvergingen wie im Fluge für mich. Ich war erstaunt, wiegeistig rege dieser alte Mann war. Alles wollte er wissenüber unsere Familie in Deutschland. Dann nahm mich deralte Herr auf eine Reise in die Vergangenheit mit. Ererzählte in Bildern, als ob er selber dabei gewesen war. Diedeutschen Ritter bekehrten noch einmal die Esten, Ivan derSchreckliche zog mordend und raubend durch dieProvinzen, und die Schweden besetzten noch einmal dasLand und wurden von den Truppen Peters des Großenvertrieben.

Das Café war bei dem schönen Sommerwetter nahezuunbesetzt. Ich war froh darüber, sonst hätten sich wohletliche Zuhörer eingefunden – oder man hätte den altenHerrn vielleicht ausgelacht.

Schließlich schwieg er, nippte an seinem Glas Wasser undschaute mich aus kleinen wachen Augen an.

»Ja, lieber Herr Scheerenberg, das ist die Geschichtemeines Landes, unseres Landes. Wir haben Ratsherren,Pastoren, Schriftsteller, Kaufleute gestellt. Es ist auch IhrLand.

Denn auch Sie sind Deutschbalte, auch wenn Sie nichtmehr in unserer Heimat leben. Bereisen Sie Ihr Land, es istIhr Land, glauben Sie mir. Lernen Sie es lieben und betenSie dafür, dass es nicht untergeht. Glauben Sie mir, wirhaben einen gefährlichen Nachbarn.«

Plötzlich stand er auf.

»Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie sind aufdem richtigen Wege. Grüßen Sie Ihre Großtante von mirund Ihren Vater. Alles Gute! Und entschuldigen Sie, wennich Sie gelangweilt habe.«

Ehe ich noch etwas sagen oder ihm helfen konnte, hatte erseinen Sommermantel gegriffen und das Café verlassen.Wie betäubt starrte ich auf den Platz hinaus. Er ging vordem großen Fenster vorbei, hob noch einmal seinenSpazierstock und lächelte mir zu. Ehe ich reagieren konnte,war er verschwunden.

Hier war ein Mann gewesen, der mir auf meine vielenFragen hätte antworten können. Er war gegangen undhatte noch mehr Zweifel in mir gesät.

Ich lief noch einige Stunden aufgewühlt von dem Gesprächdurch die Altstadt und fand keine Ruhe. Als ich spät zumeiner Großtante kam und ihr von dem Nachmittagerzählte, lachte sie nur auf.

»Der Mann ist närrisch. Das ist Bankier Scheel. Sein Sohnhat ihn aus dem Geschäft genommen. Der Alte liebt dieEsten. Frag mich nicht, warum.«

Und sie legte wieder ihre Karten.

»Trink einen Kirsch, Junge. Dann beruhigst du dich.«

Damit war der Fall für sie abgeschlossen. Doch ich lagnoch lange wach auf meinem Bett und betrachtete dieVisitenkarte des alten Bankiers.

In den nächsten Tagen zog mich das Café Kultas nochmehr an. Jeden Nachmittag setzte ich mich um die gleicheZeit an den gleichen Tisch, blätterte unkonzentriert in dendeutschen und estnischen Zeitungen und wartete auf denBankier, um nach einer Stunde unruhigen Wartens wiederaufzubrechen.

Schließlich erkundigte ich mich bei einem der Kellnerund erfuhr, dass er in das Landhaus der Familie nachHungerburg7gefahren sei.

Die Tage vergingen wie im Flug. Die Altstadt hatte icherkundet. Nun zog es mich in die Parks und an dasMeer. Ich hatte mir einige medizinische Lehrbüchermitgenommen und verbrachte meine Zeit im Park vonKadriorg8oder in den Wallanlagen, um zu lesen, oder fuhr mit dem Omnibusnach Pirita9zum Baden und Sonnen.

Eines Nachmittags, ich saß auf einer Bank an derStrandpromenade, hatte meinen Kopf zurückgelehntund versuchte mir einige lateinische Fachvokabelneinzuprägen, spürte ich plötzlich einen Schatten aufmeinem Gesicht.

Als ich die Augen öffnete, stand ein junger Mann vor mir,etwa so alt wie ich. Er lächelte verlegen und lüftete seinenetwas altertümlich wirkenden Hut.

»Entschuldigen Sie. Kann es sein, dass wir uns kennen?«

Ich war etwas erstaunt, dass er mich ansprach.

»Das wird wohl schlecht möglich sein. Denn ich bin hierim Urlaub und komme aus Deutschland.«

»Aus Deutschland?« Ein Strahlen ging über das braungebrannte Gesicht.

»Dann kenne ich Sie!« Nun hatte er deutsch gesprochen. Ernahm noch einmal seinen Hut ab, und ich glaubte diesesGesicht schon einmal gesehen zu haben. »Kann es sein,dass Sie – dass du Dieter Leitner bist?«

Er nickte, und ich stand auf, denn der Ausdruck in seinemGesicht bestätigte meine Vermutung.

»Scheerenberg – Mensch, Christoph!«, er riss mir fast dieHand ab und schlug mir auf die Schulter. »Bis zur Quintahaben wir auf einer Bank gesessen. Was machst du hier?Komm, erzähl, zieht es dich etwa in das Land deiner Väterzurück?«

Die Stunden rannten. Wir spazierten die Promenadehinunter und verwandelten uns wieder in zwei Viertklässler.Wir lachten über Frau Hesse, unsere Directrice und überihren Bruder Herrn Winkler, den Direktor der Domschule,dessen imposante Glatze oft Opfer von Schülerwitzeleiengewesen war. Die Hessesche Grundschule lag gegenüberdem altehrwürdigen Gymnasium. Wenn meine Elternnicht nach Deutschland gegangen wären, hätte ich meinAbitur auf der Domschule gemacht. Dieter erinnerte mich,wie wir immer vor dem Lokomotivenmann, einemharmlosen Verwirrten, der ständig schnaufend undprustend auf den Straßen der Altstadt unterwegs gewesenwar, flüchteten. Der Lokomotivenmann hatte schon langeseine letzte Station erreicht.

Der Weg von Pirita bis in die Stadt verwandelte sich ineinen Pfad, der uns in unsere Kindheit zurückführte. Ichfreute mich, einen Gefährten getroffen zu haben. Diekommenden Tage würde ich nicht mehr alleine verbringenmüssen. Aber bei unserem Abschied in der Poska, Dieterhatte mich bis zur Tramstation begleitet, wurde ichenttäuscht.

»Mach’s gut, Alter!«, ich drückte seine Hand.

»Sehen wir uns morgen?«

Dieter verzog sein Gesicht.

»Ich kann nicht. Ich muss nach Stockholm. MeinVater hat mich in seiner Firma eingestellt. Ich sollAuslandsluft bei einem Geschäftsfreund schnuppern,Buchhaltung, Kalkulation, der ganze Kram.« Er sah meineEnttäuschung.

»Gib mir deine deutsche Adresse. Ich werde dir schreiben.Manchmal komme ich nach Hamburg. Von da ist esnicht weit bis Rostock. Versprochen, wir werden unswiedersehen.«

Plötzlich umarmte er mich. Mit so viel Gefühl hatte ichnicht gerechnet. Als wir unsere Adressen getauscht hatten,kreischte auch schon die Tram in der Kurve der Narvamantee.

»Mach’s gut!« Wir klopften uns noch einmal auf dieSchultern. Dann schwang ich mich auf den Einstieg. Dieterwinkte mir noch lange hinterher. Es sollten Jahre vergehen,bis wir uns wiedersehen würden.

Ich hatte noch so viele Tage, bis mein neues Semesterbeginnen sollte. Deutschland war für mich weit entfernt!Kein Hackenknallen, keine lauten Reden, keine Hurrarufe.Hier war alles so ruhig, die Menschen schienen keine Hektikund Angst zu spüren. So empfand ich jedenfalls damals.Die Großtante versorgte mich noch immer bestens,hatte nun aber wieder ihren alten Lebensrhythmusaufgenommen.

Jeden Freitag tippelte sie auf ihren schwachen Beinen indie Vene tänav, um auf der Hauptpost ihren Lotteriescheinabzugeben.

War die Ziehung vollzogen, griff sie am Montag mit nochstärker zitternden Händen nach der Zeitung, um einenWutanfall zu bekommen, der sie jeden Montag anden Rand ihres Grabes brachte. Tante Alwine war einfriedliebender Mensch, und so beruhigte sie sich wieder,verkündete, nie wieder zu spielen, und tippelte amnächsten Freitag erneut in Richtung Hauptpost – wie seitvierzig Jahren. Gewonnen hatte sie noch nie. Der Freitagwar ihr heiliger Tag. An diesem Wochentag trafen sichdie überlebenden Damen ihres Freundeskreises zumBridgespiel in ihrer Wohnung. Der zweigeschlechtlicheSkat-Bridge-Kreis hatte sich im Laufe der letzten Jahre zueinem Damenkreis gewandelt. Die dazugehörendenMänner spielten nun weiter oben ihren Skat, während dieDamen tapfer die Stellung hielten. Um den alten Damenaus dem Wege zu gehen, wollte ich zu einem Konzert nachKadriorg fahren.

Als ich nach Hause kam, war ihre Runde geradeaufgebrochen. Meine Tante saß an dem großen Esstisch, alsich mir ein Glas Wasser aus der Küche holen wollte.

Sie wies auf einen Stuhl, und nach einem kurzen Zögernsetzte ich mich zu ihr.

»Tante, was ist?« »Nichts, Junge. Nichts.« Sie räuspertesich.

»Tante Alwine, dich bedrückt etwas.«

Ich griff nach ihrem Arm.

»Was heißt bedrücken? Christoph, ich fühle mich leer. Dasist mir heute Abend wieder richtig bewusst geworden. Duhättest sie sehen sollen, die alten Schachteln. Leer,blutlos, verkalkt. Und ich bin nicht anders. Was habe ichdenn noch vor mir? Mein Mann ist tot. Was habe icherlebt! Die Revolution, einige Kriege, die ich nichteinmal mehr unterscheiden kann, nun diese Zeit. Waswird kommen? Ich fühle mich so unsicher. In meinemPass steht als Nationalität Deutsch, obgleich wir seitJahrhunderten hier leben. Estland ist mein Land, aber ichspreche und denke deutsch, bin ich dadurch Deutsche?Meinst du, weil ich estnisch sprechen kann, bin ich eineEstin? Nein, mein Junge«, und sie tippte sich an dieStirn, »das werde ich nie sein, solange ich deutschdenke.«

»Tante, du musst nicht estnisch denken. Bleib, wie dubist. Ihr könnt euch nicht mehr ändern. Ihr seid soaufgewachsen, seid so erzogen. Die neue Zeit hat auchihre Vorteile. Betrachtest du die Esten noch als eureTagelöhner?«