Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lehmanns

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

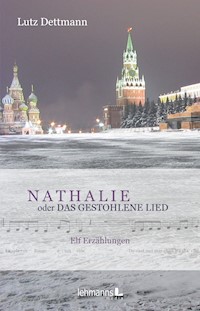

„Gilbert Bécaud hat mir mein Lied gestohlen“, so behauptet der in die Jahre gekommene Jazzpianist, als in der Hotelbar plötzlich „Nathalie“ erklingt. Und erzählt dem Journalisten, der ihm dafür einige Whiskys spendiert, eine geradezu abenteuerliche Geschichte… Jeden Morgen begrüßt der Soldat an der innerdeutschen Grenze im Sommer 1989 das junge Mädchen, das auf der Westseite vorbeiradelt, heimlich mit einem Strahl aus seinem Taschenspiegel. Er weiß, dass er ihr nie begegnen wird. Nur ihr Zuwinken wird bleiben… „Ist das nicht die Frau, die ich vor fünfzig Jahren einmal geliebt habe…?“, denkt der alte Mann, als sich im Braunschweiger Klostergarten plötzlich eine Frau zu ihm auf die Bank setzt. Die elf Geschichten dieses Bandes zeigen, dass der Romancier Lutz Dettmann ebenfalls ein versierter Erzähler ist. Neben der genauen Komposition des Genres überzeugt er durch die Lust am Fabulieren. Es sind Geschichten, die das Besondere im Alltäglichen zeigen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

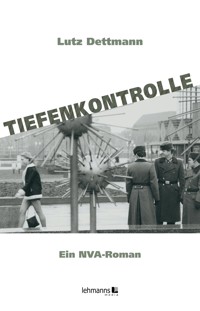

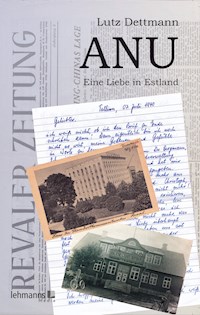

Ähnliche

Lutz Dettmann

NATHALIE oder Dasgestohlene Lied

Elf Erzählungen

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind imInternet unter http://www.dnb.deabrufbar.

Alle Rechte vorbehaltenDieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzesist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das giltinsbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen,Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs,CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie fürInternet-Plattformen.

Bildnachweis:Cover: Tassadar CC BY-SA 2.5 1: Hardo Müller; 2: FORTEPAN/Nagy Gyula CC BY-SA 3.0; 3:Wikipedia/Schiwago CC BY-SA 3.0; 4, 8: Lutz Dettmann; 5 (Fotomontage), 6, 7:Volker Thurner; 9: Friedrich Böhringer CC BY-SA 3.0 AT; 10, 11: Jasmin Plawicki

© Lehmanns Media GmbH, Berlin 2022 Helmholtzstr. 2-910587 BerlinUmschlag: Satz & Layout: LATEX(Libertinus) Volker Thurner, BerlinDruck und Bindung: Totem • Inowrocław • Polen

Grenzenlos

Diese verfluchte Stunde zwischen drei und vier Uhr! Die Augenbrannten.

Die Müdigkeit juckte am ganzen Körper. Und vier lange Stunden lagennoch vor ihm, bis die Ablösung kommen würde. Bernd stellte seinenFeldstecher auf das Fensterbrett und betrachtete sein Spiegelbild in derFensterscheibe. Übernächtigt sah er aus, die blonden Haare standen fettigab. Er schüttelte sich. Als er sich umdrehte, sah er, dass Unterleutnant Beyerschon wieder schlief. Eigentlich müsste er ihn wecken. Doch Beyer warEK1,so wie Bernd würde er in drei Monaten nach Hause gehen. Auch Beyerhasste den Dienst an der Grenze. Waren sie alleine auf dem Turm, klagte eran manchen Tagen, dass er sich für so lange verpflichtet hatte. Nur wegendes Studiums sei das geschehen, und nun könne er im Oktober nichteinmal seine gewählte Studienrichtung einschlagen.

Bernd holte aus seiner Drillichhose das Bandmaß heraus, ließ es hochund runter schnippen. Noch einundneunzig Tage, dann würde er wieder zuHause sein. Und was hatte er davon? Nichts! Gaby hatte vor einem Jahrmit ihm Schluss gemacht. Seitdem hatte er nie wieder ein Mädchengehabt. Wollte sich nicht unnütz belasten, sagte er zu den Freunden.Doch an manchen Tagen, wenn wieder keine Post für ihn da war oder erdie Freude auf den Gesichtern der anderen sah, wenn sie nach Hause fuhrenund wussten, dass ihre Mädchen auf sie warteten, fehlte ihm eineFreundin.

Unterleutnant Beyer räusperte sich im Schlaf. Seine feuerroten dickenHaare standen wie Unkraut von seinem Kopf ab. In der Kompanielästerten sie über ihn, denn nie bekam er seine Haare gebändigt, undsein Gesicht verfärbte sich bei jeder Notlüge tiefrot. Bernd stand mit ihmgerne Dienst auf der Führungsstelle. Denn Ire, wie sie ihn nannten – erbetonte immer, wieder irische Vorfahren zu haben – war ein ruhiger Typ,der keinen Stress machte wie die anderen Zugführer und Unteroffiziere, diesofort Alarm auslösten, wenn der Spurstreifen einmal nicht ordentlichgeeggt worden war.

Bernd kühlte seine Stirn am Fensterglas. Die Dämmerung brachherein und ließ die Grenzanlagen undeutlich hervortreten. Vor ihm lag derSchutzstreifen. Vor zwei Wochen war der Roggen geerntet worden. Sokonnte er deutlich den drei Meter hohen Metallgitterzaun in derMorgendämmerung erkennen. Der KFZ-Sperrgraben war nicht zu sehen,doch der Kolonnenweg zeichnete sich wie ein helles Band ab. Hier oben vonder Führungsstelle ging der Blick weit in das Land hinein. Nach drüben.Noch immer beschlich ihn ein seltsames Gefühl, wenn er mit demFernglas das Gebiet westlich der Grenze streifte. Er fühlte sicheingeengt, spürte manchmal eine Art Sehnsucht, einmal auf deranderen Seite zu sein. Er würde wiederkommen, wollte dort nureinmal den Boden berühren, der doch genauso aussah wie hier. DasVerbotene reizte so sehr. Natürlich hatte er mit niemandem darübergesprochen. Bernd war klar, dass überall Spitzel zwischen ihnensaßen. Er griff nach dem Fernglas, fokussierte und beobachtete dasnahe und doch so ferne Land. Es sah genauso wie hier aus: Wiesen,kleinere Ackerflächen, die von einem Landweg durchschnitten wurden.Unweit des Zaunes befand sich auf der Westseite ein hölzernerBeobachtungsturm, der manchmal von Schulklassen oder Rentnernangesteuert wurde. Mit Ferngläsern starrten sie dann herüber. WennBernd gerade Postendienst hatte und Streife ging, fühlte er sich wieein Tier im Zoo. Zum Glück waren diese Streifengänge seltenergeworden, und er stand nun als EK öfter auf der Leitstelle seinenDienst.

Inzwischen war die Sonne im Osten hinter den Bäumen aufgegangen.Nebelschwaden standen in den Senken der Wiese.

Der Tag würde schön werden. Plötzlich spürte Bernd dieverbrauchte Nachtluft. Schwer stand sie im Raum, roch nach Schweißund machte müde. Er klappte das Fenster an, atmete tief durch.Gleich sechs. Noch zwei Stunden, dann würde die nächste Wacheaufziehen.

Der Ire schnarchte laut auf, räusperte sich. Bernd grinste, wollte ihnwecken. Doch er ließ ihn dann in Ruhe. Er kramte in seiner Beintascheund holte einen dünnen Band heraus. Es war Plenzdorfs „ Dieneuen Leiden des jungen W.“. Natürlich durfte er nicht im Dienstlesen, sondern sollte allzeit wachsam sein, wie Oberleutnant Heinze,ihr Politoffizier, immer wieder betonte. Gerade seine Schicht warzur erhöhten Gefechtsbereitschaft vergattert worden, denn wiedereinmal sollte ein Sowjetsoldat desertiert sein. Bernd hatte nur müdegelächelt, denn in zu auffallender Regelmäßigkeit kam dies vor.Niemand glaubte mehr dieses Märchen, vielleicht die Neuen. Aberer?

Bernd liebte das Buch. Wie Edgar Wibeau wollte er sein: Frei, alleswegwerfen. Kein Dienstplan, der sein Leben einteilte, keine Befehle.Einfach loslaufen, ohne Ziel, den Erdboden unter den nackten Füßenspüren, den schweren Duft des Waldbodens atmen, das Wassereines Bergsees trinken. Frei sein! Und ungebunden! Er liebte diesesBuch schon lange, denn grenzenlos frei wollte er schon immer sein.Junge Pioniere, FDJ, GST. Immer war er bedrängt worden, hattenie frei entscheiden können, hatte sich uniformieren müssen. ObPioniertuch, Blauhemd, GST-Kluft. Nun, an der Grenze, war dies amschlimmsten.

Seine Gedanken kamen beim Lesen langsam zur Ruhe. Er hatte dendünnen Band schon oft gelesen. Die einfachen, doch so stimmigenSätze waren wie Medizin für ihn. Fast süchtig war er nach demText.

Die Zeit glitt ruhig dahin. Kein Anruf vom Stab. Hauptmann Markwart,ihr Kontrolloffizier, hatte wohl wieder seinen Morgenkater, denn heute warDonnerstag, und Mittwochabend war der obligatorische Skatabend mit denOffizieren des Stabes.

Unterleutnant Beyer schnarchte. Bernd las; und mehr einemReflex folgend sah er auf und stutzte. Im frühen Licht der Sonne,zwischen Nebelschwaden, fuhr jemand mit einem Fahrrad auf demLandweg drüben, auf der anderen Seite. Bernd griff nach dem Glas. Eswar ein Mädchen, vielleicht auch eine junge Frau, ihre blonden,langen Haare wehten. Sie hatte nur ein Shirt an und kurze Hosen,obwohl der Morgen noch kühl war. Bernd versuchte ihr Gesichtzu erkennen. Doch die junge Frau war schon zu weit entfernt, ersah nur ihren Rücken und die kurze Jeans, die eng anlag. Sie warschön, beschloss Bernd, auch wenn er ihr Gesicht nicht gesehenhatte. Er drehte sich um. Der Unterleutnant schlief noch immer.Wieder fokussierte Bernd sein Glas. Hinten, auf dem Gepäckträgerkonnte er noch eine Tasche erkennen. Dann war das Mädchenzwischen den Büschen verschwunden. Er war aufgeregt, völligwach. Bernd verstand sich selbst nicht. Da hatte er ein Mädchengesehen, für eine Minute, und war völlig durcheinander. Nur einigehundert Meter entfernt, war es doch für ihn unerreichbar. Nocheinmal stellte er sein Glas schärfer. Für einen Moment tauchte dasMädchen wieder zwischen zwei Büschen auf. Dann war es endgültigverschwunden.

„Ist was?“

Bernd schreckte zusammen. Neben ihm stand Beyer. Er roch aus demMund.

„Hast du was gesehen? Solltest mich doch wecken, wenn wasist.“

„Es war nichts, Ire. Ich hätte dich schon geweckt.“

Ihm würde Bernd nichts erzählen. Warum eigentlich nicht, fragte ersich im selben Moment. Es war nur ein Mädchen gewesen. Trotzdem, erwürde schweigen. Er hatte es gesehen. Was ging Beyer das Mädchenan?

Das Telefon schrillte. Hauptmann Markwart schien am anderen Ende zusein, denn Beyer konnte nicht einen Satz am Telefon beenden. Der Offizierhatte wieder seine Katerlaune, die er in der Kompanie an ihnen ablassenwürde. Bernd wunderte sich, dass er trotzdem gute Laune hatte, denn erhasste Markwart, der ihn ebenfalls nicht mochte. Etwas war mit ihmgeschehen. Was nur, etwa dieses Mädchen?

Am Abend war er alleine im Zimmer. Meyer, Manthey und noch einigewaren im Ausgang. Auch Bernd hatte sich eingetragen, war dann aber imObjekt geblieben. Er wollte plötzlich seine Ruhe, hatte keine Lust,in der einzigen Kneipe auf Tempo zu trinken, die ewig gleichenZoten zu hören, über die Anzahl der noch zu dienenden Tage undüber Mädchen zu schwadronieren. Bernd lag auf seinem Bett,wieder dachte er an die junge Frau, sah sie in ihrer engen Jeans,versuchte sich ihr Gesicht vorzustellen und ärgerte sich, dass er morgenzum Streifendienst eingeteilt war und nicht auf der Leitstelle seinwürde.

Bernd verstand sich selber nicht, warum ihn dieses Mädchen sobewegte. Sicher, seine Freundin hatte schon im letzten Jahr mit ihmSchluss gemacht. Er sehnte sich nach einer Freundin. Aber diesesMädchen war für ihn unerreichbar. Ihm konnte es egal sein, ob eshübsch oder hässlich war.

Spät in der Nacht, die anderen waren aus dem Ausgang gekommenund schliefen den Schlaf der Berauschten, wachte Bernd auf. Im erstenMoment wusste er nicht, wo er war.

Er hatte von ihr geträumt, hatte sie geliebt und war nocherregt. Die Luft im Zimmer war schwer und roch nach Alkohol.Jemand schnarchte. Leise stand Bernd auf und tappte barfuß inden Waschraum. Die Kühle der Fliesen machte ihn munter.Die Stirn an die Scheibe gepresst, starrte er lange in die Nacht.Das Stabsgebäude gegenüber war völlig dunkel. Nur vor demKDL2brannte eine einzelne Lampe. Bernd sah den Posten. Der gähnte undreckte sich. Langsam spürte Bernd, wie sich seine Gedanken beruhigten. Inder nächsten Woche würde er wieder in der Leitstelle Dienst tun.Vielleicht könnte er sie wieder sehen? Wenn nicht, war es nichtzu ändern. Eine kurze Erinnerung. Und dann – vergessen. Dochschön wäre es, wenn sie dort wieder entlang fahren würde. Berndschüttelte den Kopf über sich selbst. Dann trottete er wieder in seinZimmer.

Es war dieser besondere Sommer – 1989. Die ungarische Grenze hattesich geöffnet, das schwermütige kleine deutsche Land kam in Bewegung.Auch die Grenzer in dem kleinen Ort dort oben im Norden spürtendiesen Schwung. Ihre Offiziere waren unruhig geworden, sie musstenungewohnte Fragen hören und konnten diese nicht beantworten.Mancher der Soldaten fragte sich, warum er hier dienen und aufpassenmusste. Es gingen doch so viele, und trotzdem sollten sie als Soldatenden Staat schützen? Vor wem eigentlich? Und warum waren dieSicherungsanlagen in Richtung Osten installiert? Auch Bernd stellte sichdiese Fragen, zuerst nur sich selbst, dann Beyer. Seinen Politoffizierwollte er nicht fragen, denn der würde ihn nur Maß nehmen undmelden.

Bernd tat seinen Dienst, saß als Postenführer mit einem jüngerenSoldaten im Trabant Kübel und beobachtete den Kontrollstreifen, er gingzu Fuß Streifendienst.

Konnte er sich auf seinen Posten verlassen, so versteckten sie sich ineiner Senke am Waldrand und dösten in der Sonne, hatte er einen der„Scharfen“ mit auf Posten, dem er nicht traute, so machte er seinen Dienstnach Vorschrift.

Nach dem Dienst schnitt er seinen Zentimeter vom Bandmaß. Noch gutzwei Monate, dann hatte er es geschafft. Das Mädchen war fast vergessen.Er hatte es nicht mehr gesehen.

In der ersten Septemberwoche stand er mit Unterleutnant Beyer Dienstauf der Leitstelle. Die Wache verlief wie jede andere davor. Der Ire schlief,Bernd brannten die Augen.

Dieser Morgen begann wie ein typischer später Sommertag. Schleierlagen in den Senken, das Gras war nass gewesen, als Bernd in derMorgendämmerung auf eine Zigarettenlänge neben dem Betonturmgestanden hatte.

Eine flache Sonne zeichnete frühherbstliche Sepiatöne in den frischenMorgen. Bernd beobachtete das lange Band der Grenzanlage, das sichdurch das Grün und reife Gelbbraun der Landschaft schnitt. Erliebte die Ruhe des Grenzstreifens in diesen Morgenstunden, wirktendoch die Sicherungsanlagen fast friedlich im flachen Licht. Berndwusste, dass sich dies sofort ändern könnte. Zweimal hatte er einenversuchten Grenzdurchbruch erlebt. Zum Glück hatte er keinenPostendienst, sondern war auf dem Führungspunkt, als das roteSignallicht und das Signalhorn reagiert hatten. Doch die Angst ging beijedem Postengang mit. Würde er auf einen Menschen schießenkönnen, wenn dieser die Grenze überwinden wollte? Und was, wennder Mann an seiner Seite flüchten würde? Auch der hatte eineaufmunitionierte Kalaschnikow am Mann und könnte diese auf ihnanlegen.

Wie würde Bernd reagieren? Er wusste, dass fast alle seinerKameraden diese Fragen mit sich herumwälzten. Warum hatte mannicht freie Wahl bei der Suche nach seinem Glück? Fragen überFragen.

„Geteiltes Land“, so sagte sein Vater immer. Mit aller Deutlichkeit saher in diesen Momenten die Bildhaftigkeit dieser beiden Worte. Zerschnitten– obwohl nichts diese beiden Hälften unterschied. Hüben wie drübendieselben Wiesen, Hecken, abgeernteten Felder, dieselbe Einsamkeit untereiner tiefen Sonne. Wolken, die unter dem Himmel dahinzogen, grenzenlos,von West nach Ost, in alle Richtungen der Windrose. Bernd griff nach demFeldstecher, fokussierte und verfolgte den Landweg, der sich drüben durchdie Wiesen schlängelte. Das Land senkte sich im Westen, tief unten inder riesigen Mulde – hier hatte die Sonne den frühen Nebel schonvertrieben – sah er einige helle Gebäude. Dort saß der westdeutscheBundesgrenzschutz. Die schwarzrotgoldene Fahne am Mast erahnteer nur. Nur selten traf man beim Postengang auf eine Streife vondrüben. Manchmal wurden sie von einigen angesprochen, auchwar schon mal eine Schachtel Zigaretten über den letzten Zaungeworfen worden. Ging ein Verlässlicher an der Seite, hob man sieauf und wechselte noch einige Sätze miteinander. Die Posten aufder anderen Seite hatten einen guten Job, fuhren selten Streife.Oft sah man ihren VW unterhalb des Aussichtsturms am letztenZaun.

Bernd verfolgte die graue Linie des Landweges. Es war mehr eineReflexhandlung, ohne Überlegung. Intuitiv?

Dann sah er sie. Ihr helles Sommerkleid leuchtete schon am Waldrand.Er hatte sie sofort erkannt, verfolgte sie mit seinem Fernglas und sein Herzraste. Als sie näher kam, sah er ihr Gesicht: offen und unbekümmert, vonder Sonne gebräunt. So wirkten ihre Haare noch heller. Eine Augenbraueschien höher geschwungen zu sein und verlieh ihrem Gesicht eine gewissePfiffigkeit.

Sie schien zu pfeifen, ihre Lippen waren gespitzt, die langen Haare hattesie heute mit einem Reifen gebändigt. Ihr Kleid flatterte hoch, sie ließ eswehen, fühlte sich unbeobachtet.

Doch er war bei ihr, verfolgte jede ihrer Bewegungen. Bernd begehrtesie in diesem Moment, nicht körperlich, nein, er wollte nur bei ihr sein.Frei sein, mit dem Fahrrad neben ihr fahren, mit ihr vertraut sein und sieausfragen, über sie, über das fremde Land. Alles würde er von ihr wissenwollen.

Und Unterleutnant Beyer, der Ire, hockte zusammengekauert aufseinem Stuhl, den Kopf auf den Tisch gelehnt und schnarchte, währendBernd so aufgeregt war und sich nur mühsam beherrschte, den Irennicht zu wecken. Wieder verschwand sie zwischen den Büschen.Doch Bernd wusste, dass das Mädchen morgen wiederkommenwürde.

Als Beyer wach wurde, wunderte er sich über den gut gelauntenPosten in seinem Turm. Warum das so war, erfuhr er nicht.

Am Abend konnte Bernd nur schlecht einschlafen. Er sah sie vor sichauf ihrem Rad, stellte sich ihre Stimme vor, den Duft ihres Haares. Marianannte er sie. Denn sie wirkte so unschuldig auf ihrem Rad. Bernd wusste,dass er verrückt war. Das war ihm egal, hatte er doch nun einen Moment,auf den er sich freuen konnte, ja, nach dem er sich sehnen durfte. DasMädchen war sein Geheimnis. Mit niemandem teilte er es. Sie gehörteihm – allein.

Hier wurde alles geteilt, und jeder wusste alles von jedem. Berndfieberte in den kommenden Tagen auf seine nächsten Wachen. SeineZimmerkameraden wunderten sich über seine Wandlung. Er wargutgelaunt, ließ die Neuen in Ruhe, scherzte. Manthey fragte ihn, ob ereine Freundin hätte. „Wie denn und woher?“, fragte er zurück.„Soll ich mir die vielleicht aus dem Westen holen?“, und lachtedabei.

Die nächsten Tage vergingen so leicht, da er nun ein Ziel hatte. DerIre war müde wie immer, ließ ihn in Ruhe. Bernd wartete auf denAugenblick. Maria kam pünktlich. Er stellte sich vor, dass sie zur Schule indie kleine Stadt musste. Warum war sie sonst so pünktlich und hatte denkleinen Rucksack im Korb? Am dritten Tag ging er einen Schritt weiter. Erhatte seinen kleinen Taschenspiegel aus der Waschtasche mitgenommen.Die Sonne schien wie an den Tagen davor. So sollte sie einen Gruß von ihmbekommen. Der Ire hörte nicht das Klappen der Dachluke, als Bernd aufdie Plattform kletterte. Neben dem großen Scheinwerfer warteteer. Pünktlich kam sie auf ihrem Rad. Als sie die Stelle erreichthatte, an der der Weg einen kleinen Bogen zur Grenze machte,sie nun für einige Augenblicke nur wenige hundert Meter entferntwar, fing er die Sonne mit seinem Spiegel ein. Lustig sprang dergebannte Sonnenstrahl vor ihre Speichen. Sie stoppte erstaunt, auch derSonnenschein hielt inne. Sie trat in die Pedalen, auch das Sonnenlichtmachte sich auf die Reise, sie stoppte, da begann der Lichtkreis zutanzen. Als sich Maria ihm zuwandte, begann sein Herz aufgeregt zuklopfen. Sie hob die Hand, winkte. Bernd glaubte ein Lachen inihrem Gesicht zu sehen. Er winkte zurück, sie hob noch einmal ihreHand. Dann fuhr sie weiter, und der Lichtkreis begleitete sie nocheinige Meter, bevor er hinter ihrem Rücken war. Glücklich stiegBernd in den Kontrollraum zurück. Unterleutnant Beyer schlief nochimmer.

Die nächsten Wachen vergingen für Bernd wie im Flug. KeineMüdigkeit juckte auf seiner Haut, die Stunden waren voller Spannung, bisdas Mädchen auf seinem Rad zur Schule fuhr. Zwischen ihnen entwickeltesich eine Beziehung der besonderen Art. Beide spielten miteinander;einmal fuhr es so schnell, dass der Spiegel sie kaum verfolgen konnte.Ruckartig blieb das Mädchen dann stehen, so dass Bernd über seinZiel hinausschoss, manchmal fuhr Maria lasziv langsam, tat auchunbeobachtet und ließ den Saum ihres Kleides bis an die Oberschenkelwehen. Sie hatte nicht nur eine schöne Figur, das wusste Bernd jetztgenau. Denn sie hatte einmal angehalten, sich zu ihm gedreht undgelächelt, und er hatte so viel Zeit, um nach dem Feldstecher zugreifen. Die Zeichen standen wie stets gut: Beyer schlief seinenSchlaf der Gerechten, die Sonne schien, obwohl sich der Septemberverabschiedete. Gerne würde er ihr eine Botschaft zukommen lassen.Aber wie sollte er den Zettel auf die andere Seite bekommen? Dennhinter dem Drei-Meter-Zaun auf dem vorgelagerten Streifen, dersich direkt an der Grenze befand, durften nur die Grenzaufklärerund besondere Streifen patrouillieren. So verwarf er schnell diesenGedanken.

Das Land war in diesen Wochen in Unruhe. Immer mehr Menschenverließen es.

Die Leute waren enttäuscht, wollten nicht mehr die langweiligen,falschen Reden ihrer alten Politiker hören, erträumten sich Wohlstandund Freiheit, selbst wenn diese Worte für sie so vage waren.

Auch die Grenzsoldaten waren unruhig. Immer wieder wurde dieerhöhte Gefechtsbereitschaft befohlen, und dass sie wachsam sein sollten,noch wachsamer als zuvor, noch gefechtsbereiter, denn gerade jetzt würdeman auf sie zählen müssen. Die meisten von ihnen zählten nur ihreTage, wollten nach Hause, einige wären sicher auch nach drübengegangen.

Bernd lebte in einer Zwischenwelt. Für ihn zählte nur das Mädchen,obwohl er wusste, dass er sie nie sprechen oder gar berühren würde. Erliebte sie, aber auf eine besondere, andere Weise. Sie war für ihn dieUnerreichbare. Darum wäre er auch mit einem kleinen Glück, mit einerkleinen Erfüllung zufrieden: Mit ihr einmal reden, seine Hand auf ihreSchulter legen können, einen ganz normalen Tag ohne Uniform, ohneBefehle und Zeitvorgaben, ohne geregelten Tagesablauf gemeinsamverbringen. Ganz einfach mit ihr auf einer Wiese liegen, die Zeitvergessen, ihrer Stimme lauschen, wenn sie ganz banale Dinge erzählte. Würde sich daraus etwas ergeben – schön, dann könnte er weitersehen.

Dann, eine Woche später, musste er sein Geheimnis preisgeben. Wiederschob er mit dem Iren die gemeinsame Wache auf dem Führungspunkt.Der Ire schlief wie immer. Bernds Taschenspiegel irrte über MariasKörper, und er meinte fast, seine Finger glitten über den Stoff ihrerJeans, denn sie hatte angehalten und sich an ihr Rad gelehnt, umihm Zeit zu geben. Sie winkte ihm zu, als die Luke polternd hinterihm aufgestoßen wurde und der rote Feuerkopf des Unterleutnantserschien.

„Bist du verrückt?“

Bernd konnte seinen Spiegel nicht mehr verstecken.

„Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Wenn Markwart oder derPolitnik3mitbekommen, was du hier treibst! Du gehst in den Bau, aber fürewig.“

„Mann, Ire, es ist doch nichts dabei. Ich spiele doch nur mit ihr. Naund?“

Das Mädchen auf der anderen Seite musste gespürt haben, dassetwas passiert war, denn als Bernd sich wieder umdrehte, war es auf ihrRad gestiegen.

„Was ist daran so schlimm?“

Und Bernd erzählte von Maria. Unterleutnant Beyer hörte schweigendzu, lächelte, schüttelte den Kopf.

„Bernd, du bist verrückt! Wenn die dich am Arsch kriegen. Dann sindwir beide dran.“

Der Ire wollte noch weiter schimpfen, doch unten klingelte das Telefonund er kletterte fluchend in den Turm zurück.

Als das Telefonat beendet war, erwähnte Beyer Maria nichtmehr.

Bernds Sorgen in der Nacht waren unbegründet gewesen, dennMaria kam am nächsten Morgen wieder auf ihrem Rad vorbei.Diesmal schlief Beyer nicht, sondern schnalzte mit der Zunge, als er siesah.

Bernd schaute ihn fragend an und deutete auf die Dachluke.

„Hau schon ab, Mann! Und grüß sie von mir!“

Und der Lichtkreis begleitete sie wieder ein Stück des Weges.

In der nächsten Woche war Bernd für den Postendienst imSchutzstreifen eingeteilt. Er hatte Heckmann zugeteilt bekommen. Berndwar froh darüber, denn Heckmann wollte nur seine Ruhe haben, essen undschlafen.

Ihr Abschnitt war der Kolonnenweg gegenüber dem altenAussichtsturm.

Hier war es vor einigen Tagen „zu einer Grenzprovokation seitens desWestens gekommen“, wie Hauptmann Markwart sich ausgedrückt hatte.Zwei erfahrene Genossen sollten nun den Postendienst übernehmen.

Es war der letzte Sonnabend im September. Einen Tag zuvor hatte deralte Mann die Ausreise der DDR-Flüchtlinge aus der Prager Botschaftgenehmigt.

Beim Morgenappell rief der Kompaniechef zu erhöhter Wachsamkeitauf, jede Flucht sollte unterbunden werden. Gelacht wurde, und einigewollten wissen, ob man die Grenze nun von innen nach außen bewachenmusste? Und wenn ja, warum man überhaupt Wache stehen würde, wennalle gehen könnten? Die freien Züge mussten Strafexerzieren. AuchBernd hatte diskutieren wollen, dann aber an Maria gedacht. Er wolltenicht arretiert werden.

Nun hockten beide am Waldrand, die Zigaretten in der Handgeschützt, um den Rauch abzuschirmen, und diskutierten überdie letzten Ereignisse. Sie waren sich einig, dass in den nächstenWochen etwas passieren würde. Zum Glück war Heckmann auch keinHundertprozentiger, so sprachen sie offen, und Bernd erzählte ihmschließlich von dem Mädchen. Als er mit seinem Taschenspiegel spielte,hörten sie plötzlich Motorengeräusche von der anderen Seite. Bernd griffnach seinem Glas. Ein Kleinbus näherte sich dem Aussichtspunkt. Mitstotterndem Motor hielt er, dann stieg eine Gruppe Jugendlicher aus. Eswaren sechs. Sie lachten und lärmten. Einer von ihnen schleppte eineStiege Dosenbier mit auf den Turm.

„Was machen wir nun?“, wollte Heckmann wissen.

„Nichts. Sie sitzen auf dem Turm. Das dürfen sie. Ich würdevorschlagen, wir bleiben am Waldrand. Warum sollen wir uns zeigen? Oderhast du Lust, vollgelabert zu werden?“

Dann flog die erste leere Bierdose über den flachen Zaun derWestseite auf den Kontrollstreifen nahe der Grenze. Es wurde gejohlt.Die zweite folgte. Ein Wettstreit begann. Die dritte Dose landetescheppernd.

„Wir müssen etwas unternehmen, Bernd. Der Grenzaufklärer drehtdurch, wenn er beim nächsten Kontrollgang die Dosen findet.“

„Bleib ruhig, Heckmann! Wir können doch am anderen Ende desAbschnitts gewesen sein. Außerdem hat uns noch niemand gesehen.“

Doch das änderte sich augenblicklich, denn Heckmann war aus demSchatten des Waldrandes getreten. Sofort schallten Rufe. Dann tönte einSprechchor: „Im Wald da sind die Mörder! Die Mörder! Die Mörder!“Eine Banane flog gegen den vorderen Zaun.

„Na gut, hau ab zum Postentelefon! Ich mache mich sichtbar. Lass ichmich eben beschimpfen. Machen können wir sowieso nichts. Diewerden irgendwann abhauen, spätestens dann, wenn das Bier alleist.“

Und während Heckmann schnaufend und fluchend zur Anschlusssäulehetzte, stellte sich Bernd der anderen Seite.

Er war wütend auf die Westdeutschen, wütend auf sich, und darauf, dass er heute Morgen nicht mitgemeckert hatte. Erspart wäre ihm diesgeblieben. Doch er musste sich stellen, vielleicht beobachtete ihn schoneiner der überall lauernden Grenzaufklärer.

„Zonie, Zonie!“, tönte der Chor von drüben herüber, währendBernd sich auf den Kolonnenweg stellte. Die Kalaschnikow nun an derSeite, kam er sich so blöd vor. Den Staat vor dem Klassenfeindverteidigen. Was sollte er hier verteidigen? Die Grenze vor Provokateuren?Besoffene Jugendliche. Morgen beim Appell würden sie ihn vielleicht nochnach vorne holen und loben, dass er eine Grenzprovokation verhinderthätte. Bernd schämte sich schon jetzt.

„Hier haste ´ne Banane und Bier dazu.“

Wieder schlug eine Dose gegen das Metallgitter. Und plötzlich hatteBernd eine Idee. Er hatte doch seinen Taschenspiegel dabei.

Die Sonne stand halbrechts, er könnte sie einfangen. Was wollten dieTypen von drüben denn? Wirklich, es gelang! Die Gesichter derBetrunkenen waren deutlich zu sehen und das Spiel begann. Zuerst wurdenoch gelacht. Doch als das Licht den Ersten unerbittlich blendete undverfolgte, flüchtete dieser vom Turm. Nun war der Nächste an derReihe.

Flüche schallten, Fäuste drohten. Bernds Laune besserte sichzusehends. Er – ein Verteidiger der Grenze. Er fasste es nicht. Mit einemHandspiegel sechs Männer in die Flucht geschlagen! Morgen würde er im„Neuen Deutschland“ als Held gefeiert werden. Bei diesem Gedankenmusste er grinsen.

Schließlich blieb noch ein Widersacher auf dem Turm übrig.

„Eh, Alter!“, rief der und lachte. „Tolle Nummer. So kann man ohneWaffen euren Sozialismus verteidigen. Du bist gut, hast was drauf. Wenndu hier weg bist, hau ab über Ungarn. Sonst musst du das Licht bei euchausmachen.“

Er nahm einen Schluck aus der Dose, schüttelte sie.

„Scheiße, Bier ist alle. Na gut, ich muss. Ich denke, wir sehen unsmal.“

Dann lachte er, grüßte zu Bernd hinüber, der grüßte zurück. DieDose schepperte gegen den Zaun. Ein Poltern im Turm, Fluchen,noch einmal Hupen. Dann war der Spuk vorbei und Bernd standalleine auf dem Kolonnenweg. Ein Eichelhäher schimpfte, die Luftroch plötzlich nach Herbst und Heckmann war noch immer nichtzurückgekehrt. Bernd wollte gerade zum Waldrand zurück, als sichzwei Schatten aus einer Hecke lösten. Es waren zwei Mädchen,sie hatten sich mit ihren Fahrrädern wohl vor den lauten Kerlenzurückgezogen. Langsam kamen sie auf dem Feldweg näher. Was isthier heute nur los, dachte Bernd. Dann erkannte er – Maria! Under stand da, konnte sich nicht bewegen. Schließlich stand sie amFuß des Turms, sie gab dem anderen Mädchen ihr Fahrrad undkam langsam auf ihn zu. Die Mädchen mussten das Schauspielmiterlebt haben. Maria würde wissen, dass nicht jeder Grenzpostenmit einem Spiegel ausgerüstet ist. Maria lächelte und wurde mitjedem Schritt, dem sie sich Bernd näherte, schöner. Er meintegleich hinzusinken, so weich waren seine Knie. Heckmann war nochnicht zurückgekehrt und keine Patrouille näherte sich, die denKontrollstreifen inspizieren wollte. Jetzt die Waffe wegwerfen undloslaufen, dachte Bernd für einen Moment. Doch er wusste, dass dasnicht gelingen würde, denn der Zaun war hier drei Meter hoch undunüberwindlich.

Das Mädchen stand an dem kleinen Zaun, der sich entlang der Grenzeauf der Westseite hinzog. Es war höchstens 50 Meter von dem Jungenentfernt.

Er sah Marias Lächeln, die Kreole an ihrem Ohr, die Glitzersteine aufihrem Shirt. Er meinte den Duft ihres Parfüms wahrzunehmen. Doch siewar unerreichbar...

„Hallo!“

Bernd hörte ihre Stimme zum ersten Mal.

„Du bist der Soldat mit dem Spiegel, der mich jeden Morgen grüßt,nicht wahr?“

Bernd wollte antworten, doch seine Stimme versagte. Er räuspertesich. Gott, er musste reden! Gleich würde Heckmann zurückkommen oderdie Alarmstreife.

„Ja, ich habe dich jeden Morgen beobachtet und mich gefreut, wennich dich sah.“

„Ich auch. Du, ich hab mich schon am Abend auf deinen Gruß gefreut.Gestern habe ich meiner Freundin von dir erzählt. Sie wollte esmir nicht glauben. Irgendetwas hat mich heute hierher getrieben.Dann sahen wir die Verrückten und haben uns versteckt. Ja, nunsteh ich hier, glaube es immer noch nicht, dass ich mit dir redenkann.“

Sie lachte auf und Bernd wurde schlecht vor Glück.

„Eigentlich rede ja nur ich. Ich würde mich gerne einmal mit dirtreffen. Diese blöde Grenze! Wie heißt du?“

„Bernd.“

Er wollte sie nach ihrem Namen fragen. Doch plötzlich zuckte siezusammen.

„Da kommen welche! Du wirst bestraft.“

Schnell drehte sie sich um.

„Deinen Namen!“

Doch sie hörte ihn nicht mehr.

Der Nachmittag verlief weiter turbulent für Bernd. Währender im Bataillonsstab saß und von den Vorkommnissen berichtenmusste, hörte er noch immer ihre Stimme und sah ihr Bild. Vondem Spiegel erzählte er nicht. Heckmann und die Alarmgruppehatten die Mädchen nicht bemerkt. Nur das war für Bernd wichtiggewesen. Am nächsten Tag wurde er vor die Kompanie gerufenund erhielt einen Tag Sonderurlaub für seine kaltblütige Haltunggegenüber den westdeutschen Provokateuren, wie der Hauptmann sichausdrückte.

Bernd fuhr am nächsten Wochenende in den Urlaub. Maria hatte er indieser Woche nicht mehr gesehen, denn er war zur Nachtschicht in einemanderen Abschnitt kommandiert worden.

Bernd fühlte sich in den drei Tagen zu Hause nicht wohl. Umsonstklingelte er an Türen. Viele der Freunde waren gegangen. Andere machtenihm Vorwürfe, dass er an der Grenze diente. Bernd hatte sich das nichtausgesucht. Doch seine Einwände wurden nicht gehört.

Er hatte noch drei Wochen, als er aus dem Urlaub kam. In diesenWochen reckte sich das Land aus seiner bleiernen Starre. Und währendsich die Parteioberen in Berlin ein letztes Mal von den Blinden feiern ließen,gingen Menschen mit offenem Blick über die Straßen der kleinenRepublik und forderten Veränderungen. Züge fuhren von Ost nachWest durch das kleine Land, in denen Menschen saßen und standen,die nicht mehr an eine Veränderung der sozialistischen Republikglaubten.

Und er sollte die Grenze schützen?

In diesen Wochen sah Bernd Maria noch viermal auf dem Landweg.Nur einmal konnte sein Spiegel tanzen, denn es regnete an diesenTagen. Doch sie grüßte immer in Richtung der Grenzanlagen undlachte.

Maria sorgte für Gesprächsstoff in der Kompanie, denn jeder derSoldaten, die mit Bernd Wache standen, glaubte natürlich, dass diesesWinken nur ihm galt. Bernd ließ sie in dem Glauben. So hatten viele derGrenzer einige gute Tage.

Er zählte nur noch die Stunden bis zur Entlassung.

In der letzten Oktoberwoche konnte er nach Hause. Seine Gefühlewaren an diesem Tag gespalten.

Gerne hätte er Marias Adresse gehabt, auch wenn ihre Freundschaftkeine Zukunft hätte. Freundschaft? Was war zwischen ihnen gewesen?Eine Antwort fand er nicht.

Drei Wochen später war die Grenze zum Anachronismus geworden –wie ihre Bewacher.

In der zweiten Novemberwoche fuhr Bernd mit dem Zug nach Lübeck.Er dachte an die alten Nachkriegswochenschauen, als er die Reisendenzwischen den Welten in Trauben an den Türen der Waggons gesehenhatte. Mit Glück ergatterte er einige Quadratzentimeter in einemWagenübergang. In der Stadt, deren Kirchtürme er in dem Winter an derGrenze vom Beobachtungsturm aus gesehen hatte, tauschte er seinBegrüßungsgeld und trampte in eine etwas südlich gelegene Kleinstadtunweit des Zauns.

Bernd kam schnell an sein Ziel, denn in diesen Tagen waren dieMenschen auch drüben voller Freude. Er mietete sich in einer kleinenPension ein und ging jeden Tag an die Grenze. Am dritten Tag, dieHerbstsonne verzauberte ein letztes Mal den Novembermorgen, sah er dasMädchen auf dem Rad.

Es kam näher und der Junge war glücklich. Als er freundlich grüßte,zögerte es einen Moment, als wolle es schnell weiterfahren. Doch dannstieg das Mädchen ab.

„Hallo.“

Er lächelte.

„Hallo.“

Ihr Blick war erstaunt.

„Wie heißt du?“

„Warum willst du das wissen? Kennen wir uns?“

Unwirsch strich sie sich eine Strähne hinter das Ohr.

Der Junge blickte nach Osten. Er nickte fast unmerklich. Doch dasMädchen begriff.

„Der vom Turm?“

Bernd nickte.

„Stimmt, wir haben uns ja einmal kurz getroffen. Entschuldige! Aber duwarst so weit weg –

Und die Uniform. Ich heiße Maria.“

Da lächelte er.

„Ich habe es gewusst, Maria. Wir werden uns wiedersehen. Ich werdedich finden.“

Einen winzigen Moment schien er zu überlegen, dann drehte er sichum und ging langsam auf den Streifen Niemandsland zu. Das Mädchenblickte ihm erstaunt nach.

„Warte! Wo wohnst du?“

Ein Trupp Grenzsoldaten war dabei, den vorderen Metallzaunabzubauen.

Das Land war nun grenzenlos.

Auch Bernds Träume.

Für diese Erzählung erhielt der Autor den Preis in der Kategorie Prosades Literaturwettbewerbs „Die Freiheit ist ja da. Literaturwettbewerb zum30. Jahrestag des Mauerfalls“ des LiteraturRat Mecklenburg-Vorpommernund der Risse – Zeitschrift für Literatur in Mecklenburg und Vorpommern2019.

Ende eines Winters

Als Sielewskis Frau sich über seine Bartstoppeln im Waschbeckenaufregte, wusste er, dass dies wieder einer der schlimmen Tage werdenwürde.

Grau, alles war grau. Der Himmel hing in tiefen Schwaden herab.Sielewski stand vor seiner Haustür und schüttelte sich. Im Durchgangzwischen den beiden Neubaublöcken bestätigte er seine Voraussage nocheinmal gedanklich. Dieser Tag würde grausam werden!

Der Nebel, nun fast gelb, lagerte schwer zwischen den Blöcken undließ die Schreie der Krähen dumpfer erscheinen. Sielewski wusste, dass sieoben auf dem Dach des Hochhauses in dicken Klumpen saßen. Sehenkonnte er sie nicht, aber auch in den alten Linden, vor den Russenblöckenan der Chaussee, konnte er sie hören. Die Luft war feucht und reizte dieBronchien.

Selbstmordwetter! Man müsste sich vom Balkon herunterstürzen,dachte Sielewski und trottete zur Haltestelle.

Das Krächzen der schwarzen Vögel erinnerte ihn an die Totensonntage,die er als Kind mit seiner Großmutter auf dem Alten Friedhof absolvierthatte. Alte Frauen, kaum Männer, waren zwischen den Reihen der Gräberentlanggeschlurft und hatten die Gräber ihrer Verblichenen mitTannengrün und Gestecken bedeckt. Sielewski hatte diesen Tag gehasst,wenn drei, manchmal auch vier Posaunenbläser vor dem Krematoriumstanden und die schon trübsinnige Stimmung mit ihren traurigenMelodien noch verstärkt hatten. Als Kind hatte er immer im Stillengehofft, dass eine der zahlreichen Bekannten seiner Großmutter, diemit ihrer behandschuhten Rechten gerade über seinen Scheitelgefahren waren, plötzlich, in einem Akt von Selbstmitleid und Trauer,dahingehen würde, damit endlich die so gesetzte Feierlichkeit und Trauerdieses Tages von Martinshorn und Blaulicht unterbrochen würde.Doch leider war sein Wunsch, trotz unzähliger Wiederholungen,nie erhört worden. Auch dort hatten die Krähen wie Klumpenauf den kahlen Friedhofsbäumen gesessen. Totenvögel, für ihnwaren diese Vögel Boten eines schlechten Tages. Er hasste sieund fragte sich immer wieder, wo diese Vögel den Sommer überwaren. Auf Island, in Walhalla, im Reich der Toten? Diese Vögelgehörten zur Staffage dunkler, grauschwarzweißer Märchenfilme,wie er sie als Kind zwischen den Maschen seiner Pudelmütze indem kleinen Kino in der Stadt seiner Großeltern gesehen hatte.Riesengroß kamen sie ihm damals vor. Angst hatte er vor ihnengehabt!

Krähen hatten als Statisten in Filmen nichts zu suchen. Vielleichtstammte die Antipathie aus den Kindertagen?

Sielewski unterbrach seinen Gedankengang, um sich wieder über diesenMorgen zu ärgern.

Umdrehen, einfach umdrehen und nach Hause gehen, draußenwarten, bis die Frau den Sohn in den Kindergarten bringt, sich wiederhinlegen und den schlimmen Tag verschlafen – einmal ausbrechen ausdem täglichen Rhythmus, aus dem Einerlei der Werktage. Dochschon beim Formen dieses Gedankens wusste er, er würde dies nieschaffen.

In dichten Haufen drängten sich seine Leidensgenossen imHaltestellenhäuschen oder dicht davor. Unbewusst Schutz suchend,starrten sie in den Nebel und erflehten die Bahn, die doch erst in zehnMinuten kommen würde. Sielewskis Augen musterten die Menge. ZumGlück kannte er keinen der Wartenden.

Ein belangloses Gespräch, vielleicht über das gestrige Fußballspiel oderdas Wetter, hätte seine Selbstmordgedanken vermehrt. Zweitaktgeruchwaberte zwischen den Nebelschwaden.

Von der Ausfahrtstraße, die in das Industriegebiet führte, drang trotzdes Nebels der Verkehrslärm. Heute würde die Altstadt wieder nachSchornsteinqualm und Abgasen stinken.

Sielewski hatte sich etwas abseits gestellt. Die Chance einen Sitzplatzzu ergattern, waren gleich Null. Sollten sie drängeln. So hätte erseinen Stehplatz an der Tür und würde sogar in den Genuss vonfrischer Luft kommen, wenn die Straßenbahn ihre Fracht an denHaltestellen ausspeien würde. Zigarettenrauch hüllte ihn plötzlich ein.Jemand hustete und spuckte aus. Sielewskis Magen zog sich vor Ekelzusammen.

Selber Schuld, dachte er, denn er hatte den Volkspolizisten übersehen,der jeden Morgen hustend und spuckend seine Morgenzigaretterauchte.

Er schreckte aus seinen Gedanken auf, als er angestoßen wurde. SeinWohnungsnachbar lächelte ihn an. Geh weiter, flehte Sielewski innerlich.Doch der Nachbar erhörte ihn nicht. So wechselten sie einige Sätze –über das gestrige Westfernsehprogramm, über das Wetter. Sielewskierinnerte sich dabei an seine Selbstmordgedanken. Was würde seinNachbar wohl machen, wenn er sich im Anschluss an ihr Wettergesprächvor die eintreffende Straßenbahn werfen würde. Gab es Selbstmorde in derDDR, überlegte er. In der Zeitung stand nie etwas davon. Vielleicht sollteer den hustenden Polizisten danach fragen. Doch der würde seine Fragenicht verstehen. So plätscherten die Sätze dahin, während seineGedanken sich davon machten. Ein Gespräch wie viele, die um dieseTageszeit an irgendwelchen Halteplätzen in aller Welt geführt werden.Sein Nachbar reihte Satz an Satz, Belanglosigkeit an Sinnlosigkeit.Sielewski ließ ihn reden, nickte nur manchmal, um ein Zuhören zuheucheln.

Urlaub müsste man haben, dachte er, doch so viel Urlaub wie erbräuchte, würde er sowieso nie bekommen.

Sielewski war dem Straßenbahnfahrer dankbar, als das Licht desTriebwagens durch den Nebel drang. Das alltägliche Schieben undDrängeln begann. Er ließ sich mit dem Sog ziehen, ergatterte seinenPlatz an der Tür und war zufrieden – bis zur nächsten Haltestelle,dann stiegen drei sowjetische Offiziere ein. Freundlich Sielewskizunickend, umhüllten sie ihn mit einem Geruch aus Stiefelwichse undKnoblauch, der ihm den Atem nahm und begannen ein Gesprächuntereinander, bei dem er den geometrischen Mittelpunkt bildete.

Ausreißen, weg von hier, nach Süden, nach Westen, aber nicht in denOsten!

Westen, ja, Westen wäre gut, dachte Sielewski. Aber dort würden sieihn ja doch nie hinlassen. Im Osten war er schon einmal gewesen – alsFDJler mit dem Freundschaftszug, damals mit 15, als er noch andiesen Staat geglaubt hatte. Das war nun schon seit Jahren vorbei.Endgültig hatte er seine Illusionen verloren, als ihm die Beamtin in derMeldestelle seine Ablehnung für die Westreise mitteilte. Das war vor dreiJahren gewesen. Er sah noch deutlich die Polizistin vor sich: Einhübsches Gesicht, blonde Haare und teilnahmslose Augen, als sie ihmseinen Wehrpass und den Personalausweis zurückgab. Als er nochvoller Hoffnung vor ihrem Schreibtisch gesessen hatte, fand er sieinteressant und hatte ihren Körper gemustert, während sie zumAktenschrank gegangen war. Doch ihre Figur wirkte so sächlich in derPolizeiuniform.

„Ihrem Antrag wurde nicht stattgegeben!“

„Nicht stattgegeben?“, wiederholte er irritiert.

„Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen eine Begründung zu geben! Einenschönen Tag noch“, und sie drückte auf die Klingel, um den nächstenBittsteller zu rufen.

Sielewski fand sich auf dem Flur wieder. Er wusste nicht mehr, ob ernoch etwas gesagt hatte, spürte die Blicke der Wartenden auf sich. Hohnwar nicht in deren Augen gewesen, mehr Verstehen, auch Bedauern undMitleid.

Denn hier saß eine der vielen Wartegemeinschaften – mit den gleichenZielen, den gleichen Wünschen, Hoffnungen und Träumen. Jeder vonihnen könnte in den nächsten Minuten ebenso aus dem Zimmer kommenwie er. Noch hofften sie…

In jenem Moment war er nur voller Enttäuschung gewesen, konntekeinen klaren Gedanken fassen. Für einen Augenblick überlegte er, ob erseinen kleinen Sohn aus dem Kindergarten, der sich in demselben Flachbaubefand, abholen sollte. Er verwarf den Gedanken sofort, brauchte Zeit fürsich, um die neue Situation, die doch eigentlich die gleiche, schonJahrzehnte alte Situation war, zu begreifen. Da waren vier WochenHoffnung gewesen, dass er für zehn Tage einmal aus diesem Landausbrechen konnte. Sielewski wäre nicht dort geblieben. Das hatte erimmer gewusst. Trotzdem, der banale, alltägliche Kreislauf wäreunterbrochen worden. Nun würde er morgen seine schon erhalteneBundesbahnfahrkarte, eine der wenigen alten Regelungen, die überlebthatten, bei seinem Brigadeleiter zurückgeben. Alles wäre wieder wiefrüher.

Doch er wusste bereits, als er den engen Gang zwischen denPlattenbauten wählte, dass sich bei ihm etwas geändert hatte. EtwasGrundlegendes, das war ihm klar.

„Entschuldigung!“

Die harte Sprache einer der sowjetischen Offiziere riss ihn aus seinenGedanken.

„Ich muss einmal durch.“

Er wies mit der Hand auf ein großes Gebäude, auf dessen Giebel„Дом Официров“ stand und lächelte, dabei eine Knoblauchwolkefreigebend.

„Ja, natürlich. Entschuldigung“, denn das Abfahrtssignal schrilltebereits. Sielewski blickte aus dem Fenster. In der Innenstadt war der Nebelnicht so dick wie draußen im Neubaugebiet. Menschen huschten über denPlatz. Eine orangefarbene Kehrmaschine wirbelte Herbstlaub undStraßendreck auf. Ein Schwall feuchter Luft drang in die Bahn, als sich dieTür schloss. Schornsteinrauch und Zweitaktgemisch, dachte er, so riechtdie ganze DDR.

Zeitungen wurden entfaltet. Gespräche kamen auf. An der nächstenStation würde Sielewski aussteigen.

„Platz der Freiheit“, auch so ein Humbug, dachte er. Wo war man dennhier frei?

Er könnte sich ja mal auf den Platz der Freiheit hinstellen und laut„Freiheit!“ brüllen. Aber schnell hätten sie ihn abgeholt und zum nahenDemmlerplatz, dem Sitz der Stasi, gebracht.

Einige Sitzplätze waren frei, aber sich hinzusetzen, würde nicht mehrlohnen. Er schaute einem Zeitungsleser über die Schulter, dochseine Gedanken verirrten sich, beschäftigten sich mit der heutigenArbeit. Zu trocken, zu langweilig waren die Schlagzeilen auf der erstenSeite.

Die Arbeit machte Sielewski Spaß. Er hatte Fernmeldemechanikergelernt, dann in Dresden studiert. Nun leitete er einen Bautrupp, war in derganzen Reichsbahndirektion unterwegs. Er arbeitete mit zwei Kollegen,Bernd, mit ihm war er fast befreundet, und Berger, einer der noch wenigenvöllig Überzeugten in der Brigade. Doch Berger ließ ihn in Ruhe,wusste er doch, dass seine Argumente auf kargen Boden fielen.

Ein plötzlicher Knall, dann ohrenbetäubendes Läuten, bis die Bahnstand. In diesem Moment wusste er, dass er wieder einmal zu spät zurArbeit kommen würde.

Die stoische Stimme des Straßenbahnfahrers aus den Lautsprechernbestätigte seine Vermutung, und Sielewski machte sich mit den anderenmurrenden Fahrgästen auf, um in den Nebel zu tauchen.

Die Arbeitseinteilung war schnell über die Bühne gegangen. Nun saßer im Zug nach Güstrow und hing seinen Gedanken nach.

„Nicht aus dem Fenster lehnen“ verkündete das Schild viersprachigunter dem Abteilfenster. Tausendmal gelesen, fiel sein Blick dochimmer wieder auf die Schrift. Hinter dem Fenster glitt eine trübeHerbstlandschaft vorbei. Warnow verkündete ein Bahnhofsschild,vorbeihuschende Gebäude, ein wartender Gegenzug, der Waggonschaukelte über einer Weiche, wieder dehnten sich Wiesen und brauneÄcker. Sielewski lehnte sich zurück und schloss seine Augen. Berger undAustin unterhielten sich über die Fußballergebnisse des Wochenendesund über einen Film, in dem sich Marijam Agischewa ausgezogenhatte.

„Dich brauche ich wohl nicht fragen, ob du ihn gesehen hast“, hatte ihnBerger ironisch gefragt, „Du guckst ja doch kein DDR-Fernsehen.“

„Richtig“, hatte er geantwortet, obwohl er den Film gesehen hatte. Aberihm war es einfach zu primitiv, sich über die Brüste einer Schauspielerinauszulassen.

Ausgerechnet Berger und Austin, dachte Sielewski, einenEwigüberzeugten und einen Aufschneider, haben sie mir zur Arbeitmitgegeben. Er hatte nichts gegen Kommunisten, wenn sie wirklich anihre Sache glaubten. Doch Berger gehörte zu den Kriechern undParteisoldaten, die alles ohne eigene Gedanken nachplapperten und keineandere Ansicht duldeten. Sielewski hatte sich schon einige Male den Mundverbrannt. So ließ er sich auf keine Diskussion mehr ein. Hatte erschon einmal an den Sozialismus geglaubt? Er überlegte. Sicher, alsKind, damals, als er nach Moskau fahren durfte, als 15-Jähriger, dawar er begeistert von der Größe des Landes und von der Mystikdes riesigen Fackelumzuges, an dem er in Treptow teilgenommenhatte.

Begeistert hatte er den Treueschwur auf die Sowjetunion mit denLeninpionieren und Komsomolzen gesprochen. Da hatte er noch nichtbegriffen, warum ihm einer der FDJler einen Vogel zeigte, als er von seinerBegeisterung berichtete. Doch dann, als er älter wurde, kamen seineFragen, und er erkannte die Widersprüche, die ihm niemand erklärenkonnte oder wollte.

Trotzdem hatte er immer noch an seinen Staat und die gute Sachegeglaubt, hatte ihn in Schutz genommen, wenn die westdeutschenVerwandten alles schlecht machten. Doch je älter er wurde, desto mehrerkannte er die Schwächen und die Unehrlichkeit der alten Politführung.Die NVA war keine Arbeiter- und Bauernarmee, sondern eine preußischeArme mit großen Klassenunterschieden gewesen. Die Medien logen und diePartei mit ihren Funktionären. Immer mehr hatte sich Sielewskizurückgezogen. Dann kam der endgültige Bruch, als er seine Ablehnungerhielt. Nun wusste er, dass er dem Staat nichts geben würde, denn dermisstraute ihm. Er kannte viele, die so dachten wie er. Doch etwas gegenden Schlaf und die bleierne Müdigkeit die sein Land lähmten, zumachen, dass traute er sich nicht zu. Sielewski hatte sich in seinerprivaten Nische eingerichtet, mit Frau und Sohn und Freunden. Mansah Westfernsehen, schimpfte über den Staat, las auch manchmalsubversiv anmutende Literatur und fühlte sich dann fast wie einWiderstandskämpfer. Doch sonst verharrte er und wartete wie seinLand.

Er hatte einen Bekannten, Heiko, der war in der Umweltbewegungtätig. Der machte was im Untergrund und hatte auch schon Sielewskiangesprochen. Doch ein Risiko eingehen – das wollte Sielewski nicht.

Dafür war seine Nische zu warm und zu gemütlich eingerichtet, derSanyo-Fernseher zu teuer gewesen und seine Frau zu schön, dass er sievielleicht für Monate nicht sehen würde.

Manchmal hatte er sich in der letzten Zeit gefragt, wie es weitergehensollte. Warten konnte er nicht ewig! Und auf was wartete er eigentlich?Doch eine Antwort darauf hatte er noch nicht gefunden.

„Hoch, Sielewski! Peter, wir sind da.“

Austin stieß ihn noch einmal an, während er nach seinerMonteurtasche griff. Gedränge im Gang, als sie in den Bahnhof der kleinenStadt einfuhren. Schulkinder, Arbeiter, die von der Frühschichtkamen. Ein ungepflegter Bahnsteig empfing sie, der Gang durch dieBahnhofsvorhalle fast wöchentliche Prozedur für Peter Sielewski. Derunfreundliche Blick der Kantinenwirtin in der Reichsbahnküche,als er sein Wechselgeld nicht schnell genug aufnahm. Doch dannerfüllte ihn ein gutes Gefühl, als er seinen Blick über die Tischeschweifen ließ: Die Hübsche der Schalterfrauen lächelte ihn an, alser sie mit seinen Augen streifte. In der letzten Woche hatten sieeinige nette Worte gewechselt, als er auf seine Kollegen gewartethatte.

Den Kommentar Austins überhörte er. Sielewski nahm sich vor, heuteNachmittag nach ihr zu sehen, wenn er auf seinen Zug warten würde.Nicht, dass er etwas von ihr wollte, aber sie hatte ein hübsches Lächeln.Und ein kleiner Flirt hob das Selbstwertgefühl.

Als sie ihre Fehlerprotokolle vom Leiter des Stellwerks erhalten hattenund sich trennten, hob sich die Stimmung Sielewskis. Er liebte seine Arbeit,das feine Gewirr der Drähte, elektrische Relais, Kondensatoren, Schalterzu spüren, Fehler zu suchen, wo andere Kollegen schon aufgegebenhatten. Da war er gut, dass wussten die anderen. Darum hielt auch derChef zu ihm, wenn es Auseinandersetzungen gab. Die Monteurtasche überder Schulter machte sich Sielewski auf, um einer Fehlermeldung auf denGrund zu gehen.

Inzwischen hatte die Herbstsonne den Nebel aufgelöst. Ihr warmesgelbes Licht malte die Masten und Signale als lange Schatten auf dengrauen Schotter. Ein Schwarm später Herbstmücken stand dicht überdem Boden und wärmte sich in der Sonne. Das hohe Unkraut zwischenden Gleisen vertrocknete bereits, Laub wirbelte auf, als Sielewski die Gleiseam Ablaufberg überquerte.

Er freute sich alleine zu arbeiten, so konnte er seinen Gedankennachhängen, wenn die Arbeit in Routine ausartete.

Werde ich alt und eigenbrötlerisch, fragte er sich. Doch er tröstetesich schnell mit dem Gedanken, dass kaum ein Wochenende verging, andem seine Frau und er nicht eingeladen waren oder Gäste hatten. Erbrauchte einfach diese Minuten des Alleinseins, um aufzutanken, beruhigteer sich.

Die Arbeit war ihm schnell von der Hand gegangen. Er hatte noch zweiStunden Zeit, bis sein Zug zurückfahren würde. Seine Tasche hatte er amFahrkartenschalter abgegeben.

Das schöne Mädchen hatte ihn angelächelt und genickt, als ergefragt hatte. Für einen Moment wäre er der Versuchung beinahe erlegenund hätte ihr Angebot, gemeinsam einen Kaffee zu trinken, angenommen.Doch dann hatte er sich entschuldigt, etwas von einer alten Tante, die erbesuchen wolle, erzählt. Das Mädchen hatte noch einmal gelächelt undSielewski hatte sie auf die nächste Woche vertröstet. Heute wollte ernoch in die Stadt. Der Besuch des Antiquariats war schon längstüberfällig geworden.

Er schlenderte den Boulevard entlang. Hier hatte die Stadt sichfein gemacht. Doch in den Nebenstraßen bröckelte der Putz vonden Giebeln der alten Bürgerhäuser. Sielewski überlegte noch,ob ihn die Büchersuche oder das Gespräch mit dem Antiquarmehr in den alten Laden zog, als er schon vor der geschnitzten Türstand.

Die Glocke über der Ladentür schellte, dann umflutete ihnder typische Büchergeruch. Doch hier lagerte auch der Duft alterBücher auf dem intensiven Geruch von frischer Druckerschwärze undneuem Papier. Er liebte diesen leicht muffigen Duft, der eine Summevieler Nuancen war, denn jedes alte Buch atmet den Geruch seinesBesitzers.

Sielewski fand es immer wieder faszinierend, wie die Welt seinerSommerkindheit aus den Büchern des Großvaters entströmte, wenn ereines der geerbten Bücher aus dem Regal nahm. Schlug er das Buch aufund sog den Duft des Papiers ein, sah er sich auf dem Dachboden desalten Kleinbürgerhauses vor der Büchertruhe hocken und in denFachbüchern seines Urgroßvaters blättern. Das Sonnenlicht brachdurch das kleine Dachfenster und ließ die Staubteilchen spielen, derGeruch von warmer Teerpappe machte ihn müde. Doch trotzdemfaszinierten ihn die ausrangierten alten Bücher, die in der Truhelagerten. Die Männer der Familie waren über Generationen Schmiedegewesen, und so hütete der Großvater die alten Bücher seinerAhnen. Nie hätte er seinem Enkel erlaubt, die schweren Foliantenunbeaufsichtigt in die Hände zu nehmen. Umso mehr hatte es Sielewskigereizt, unbemerkt auf dem Dachboden, Schicht für Schicht diePapierpferde zu sezieren, Transparent für Transparent umzuschlagen,dabei Haut und Muskelstränge, Venen und Arterien freizulegen, bis er aufdas Gerippe des Pferdes gestoßen war. Löste er eine der so seltenumgeschlagenen Seiten, stieg der Geruch der alten Farben intensivempor.

Unwillkürlich begann er auch hier den Geruch der Bücher tief in sichaufzunehmen. Sielewski blickte um sich. Der alte Mann schien nichtanwesend zu sein. Hohe, dunkle Bücherregale, in der Mitte desLadens ein Büchertisch mit den wenigen Neuerscheinungen, dieniemand haben wollte. Denn die gesuchten Bücher gingen auchhier unter dem Ladentisch der Stammkundschaft, Handwerkernoder Kaufleuten zu. Ein junges Mädchen schaute auf und nickte.Die neuen Bücher interessierten ihn nicht, und so suchte er denhinteren Teil des Ladens, in dem die antiquarischen Bücher lagen.Sielewski war etwas enttäuscht, dass der Alte nicht anwesend war,denn die beiden hatten in den letzten Jahren eine Freundschaftaufgebaut. Keine richtige Freundschaft mit gegenseitigen Einladungen undintimen Gesprächen, mehr eine Zweckfreundschaft, denn der alteBuchhändler hatte gespürt, dass sich der noch junge Kunde sehrfür ältere Literatur interessierte und zu den Kunden zählte, dieein erworbenes Buch auch lasen und nicht nur in die Anbauwandstellten.