Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

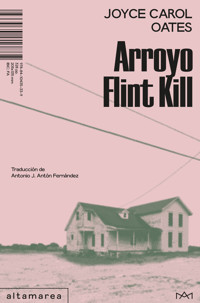

- Herausgeber: Altamarea Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Barlovento

- Sprache: Spanisch

Joyce Carol Oates, una de las referentes indiscutibles de la narrativa contemporánea, nos arrastra en estas doce historias a los rincones más oscuros del alma humana. Con su inconfundible estilo, entre lo lírico y lo perturbador, explora aquí la fragilidad de las emociones y los abismos que se esconden tras una rutina aparentemente trivial. Amores turbios, deseos reprimidos, recuerdos que amenazan, crímenes que se insinúan y decisiones que cambian una vida en un instante. Desde pequeños pueblos hasta frías urbes enajenantes, de asépticos hospitales y despachos universitarios a una naturaleza salvaje e impasible, los escenarios cambian pero lo inquietante acecha permanentemente tras las máscaras de lo cotidiano. En este volumen, seleccionado por The New Yorker como uno de los libros del año 2024, Oates recuerda, con un pulso narrativo firme e hipnótico, que el verdadero terror rara vez proviene de lo sobrenatural: suele estar más cerca de lo que creemos. Y a menudo, dentro de nosotros mismos. «No hay finales felices pero, cautivado por una maestra en la manipulación de las palabras, el lector apretará los dientes y no podrá más que apurar la página y pasar a la siguiente». NY Journal of Books «Una diosa literaria». Daily Mail

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Richard Smith, en quien

conviven la alegre música de la

soledad y el terror sobrenatural

ARROYO FLINT KILL

1

El arroyo Flint Kill nace en las montañas Adirondack y desemboca en el lago Ontario, sesenta kilómetros al oeste. Es uno de los muchos pequeños afluentes que desembocan en el gran lago de color lava que, a su vez, vierte sus aguas en el turbulento río Niágara, y este en el vasto Saint Lawrence para desembocar, finalmente, en el océano Atlántico, cientos de kilómetros al este. Y así su cuerpo recorrió toda esa distancia, y se perdió en el Atlántico.

«Inga», ese era su nombre. Ahora lo recordaba.

2

Sabía poco de arroyos y ríos. Sabía que había corrientes de agua dulce y cuerpos de agua saturados de sal, pero no tenía una idea clara de sus orígenes o de por qué diferían. Sabía que el arroyo Flint Kill originariamente había sido Flint Kill a secas, pues kill era un término holandés que significaba arroyo. Los colonos holandeses habían sido los primeros europeos en vivir y cultivar en esta región del norte del estado de Nueva York, a principios del siglo XVII.

Sabía algunas cosas básicas: el agua corre inexorablemente cuesta abajo, la tierra se desliza cuesta abajo hacia el agua, una poderosa gravedad nos arrastra, nos empuja hacia abajo, como el tiempo; y no es reversible. Sabía que los pequeños afluentes anhelan ser absorbidos por caudales más grandes: que se los lleve la corriente y sus identidades queden borradas en grandes inmensidades, anchos ríos caudalosos, vastos lagos torturados por el viento.

El arroyo Flint Kill era relativamente poco profundo en casi toda su extensión de ciento sesenta kilómetros, estaba sembrado de rocas que solo desbordaban las orillas durante el deshielo de primavera o tras fuertes lluvias. Cuando la nieve se derretía en las montañas y colinas a principios de abril, el arroyo era entonces una cascada de agua transparente y exuberante que parecía lograr que el aire centelleara y deslumbrase; muy diferente del agua oscurecida por el barro que nacía de la tormenta, de tono enfermizo, con un olor a podrido, a excrementos.

El arroyo discurría a lo largo del borde oriental del campus de la universidad estatal en Oriskany, Nueva York, que cubría más de dos mil hectáreas. Lo había descubierto a las pocas semanas de llegar de la pequeña ciudad de Sparta. Era ligeramente mayor que otros estudiantes de primero: veinte años. Había vivido fuera del campus, había tenido pocos amigos. Llegó henchido de idealismo: allí comenzaba su vida, su vida «de verdad», no ese accidente que es el nacimiento.

Qué lejos parecía todo aquello. Una vida entera pasada por la que sentía desprecio, como hacia un yo más joven, ingenuo e ignorante, que hubiese superado.

¿Y cuánto tiempo había vivido en Oriskany, en total? ¿Seis, siete años? Es difícil calcular el tiempo una vez que te has sacudido el yugo de un programa universitario de cuatro años o te han expulsado de él, dando un portazo detrás de ti y cerrando con llave.

Había visto el arroyo en todas las estaciones, porque era «su» arroyo, sentía una hermandad con él que no podía explicarse.

Muchas veces, en trance de olvidarse del mundo, recorría el sendero del arroyo Flint Kill al norte del campus, hasta el viejo puente de vigas de hierro, en los rápidos; y, tras cruzar el puente, regresaba al campus por la otra margen del arroyo, en una caminata de aproximadamente diez kilómetros. Tantas veces excursionista solitario, desesperado por alejarse del vecindario que bordeaba la universidad, repelido por un repentino aborrecimiento hacia sus congéneres:veinteañero, perro sin correa, merodeador de ojos hambrientos.

3

Era la primera vez que ella le acompañaba por el sendero de Flint Kill. La había invitado en un arrebato.

—Hey, quédate conmigo un rato, anda.

Era la mañana después de su primera noche juntos. Todo había sucedido rápido, caprichosamente. Había estado bebiendo. No había estado pensando con claridad, siendo consciente de lo que hacía. Había sido una temporada de sequía, hasta principios de octubre. No había llovido en meses, el arroyo se había encogido, se había vuelto poco profundo.

Le dolía verlo tan menguado. Una corriente lenta, perezosa, que serpenteaba entre calvas toscas y blanquecinas, como huesos que quedan al descubierto. Desprendía un olor que le saturaba las fosas nasales, salobre, rancio. Sentía una aguda decepción: el arroyo Flint Kill le había traicionado.

Con qué facilidad se le derrumbaba el ánimo. A veces, tenía una visión de su madre golpeándole en la cabeza y los hombros con una escoba, sollozando y maldiciendo. «¡Malo, malo, malo! ¿Por qué tuviste que nacer?».

En el lecho del arroyo se veían ovillos jabonosos de algo parecido a detergente, coagulados entre las rocas y la maleza. Pedazos de plástico rotos, poliestireno blanco como la espuma de la rabia. Por Dios, que no vieran condones rotos entre los escombros. Pero entre el agua poco profunda de la orilla advirtió lo que parecía ser basura que asomaba, así que apremió a Inga, para que no se diera cuenta.

La furia le corría por las venas. Había querido que el arroyo Flint Kill estuviera hermoso para la chica; le hubiera gustado impresionarla.

No era ningún secreto que la mayoría de arroyos de la región estaban contaminados. Incluso en las montañas Adirondack, a cientos de kilómetros de las zonas industriales. La lluvia ácida caía sobre las laderas, en altos bosques de abetos y abedules cuya belleza, vista de lejos, parecía eterna.

Algunas partes del lago Ontario y el lago Erie habían sido declaradas «zonas muertas» o «zonas hipóxicas»: el oxígeno en el agua se había agotado hasta provocar la muerte de miles de organismos. Los más resistentes habían migrado a otros lugares, alterando radicalmente el ecosistema del lago. Especies por mucho tiempo nativas de los lagos ahora estaban en peligro de extinción, mientras que otras especies invasoras se instalaban en ellos: lampreas marinas, carpas rusas, pulgas de agua espinosas. Se advertía encarecidamente que el pescado del arroyo Flint Kill no era apto para consumo humano.

Pero Inga estaba fascinada con el arroyo, como una niña. Como si nunca hubiera visto un arroyo antes.

A él le divertía que Inga exagerara tanto, salvo cuando le resultaba molesto. Sus estados de ánimo, su euforia, su embelesada alegría.

O quizás Inga estaba enamorada. Ese comportamiento era el de una chica «enamorada».

Antes de que pudiera detenerla, Inga se metió en el arroyo, en un agua que apenas le llegaba a los tobillos. Llevaba sandalias abiertas, tenía los pies y las piernas desnudos, blancos. En su ánimo revoltoso ella parecía olvidar el agua sucia, o acaso le era ajena; pájaros de plumas oscuras alzaron el vuelo desde la riera, con agudos y furiosos graznidos, ¿qué eran? ¿Algún tipo de mirlo?

—Sargento alirrojo —dijo él.

—¿Alirrojo? —replicó ella, al ver las alas negras.

Él no iba a discutir. Estaba empezando a conocer a Inga, se sorprendía; y no era una sorpresa del todo agradable.

Era hija única, según había deducido de sus comentarios. Nacida de padres ya mayores, y cariñosos. Acostumbrada a ignorar las advertencias. Sabedora de que, por muy pueril que fuera, sería querida, adorada.

¡Qué delgada era! Podría haberla levantado con un brazo musculoso, maravillándose de su peso liviano, escurridiza como un pájaro, con los huesos huecos de un pájaro.

No podía salir al aire libre sin gafas de sol, sus ojos eran hipersensibles a la luz. En la cabeza, un sombrero de tela de ala ancha le cruzaba la frente para protegerle el rostro, pues la piel, fina y pálida, se le quemaba con facilidad.

Se había pintado la boca de rojo sangre con un lápiz de labios brillante, un exótico florecer en la palidez cerosa de su rostro. Sus cejas eran tan pálidas que parecía no tenerlas. Detrás de las lentes oscuras, se atisbaban apenas unos ojos fantasmales que parecían no tener pestañas.

Era un día soleado de otoño, el cielo era de un azul cobalto intenso. Un cielo que prometía no ofrecer nada de lluvia. Cielo de despiadada sinceridad. Eran nuevos el uno para el otro, en tensión. Él ni siquiera estaba seguro de cuál era el apellido de ella. Le gustaba no saber su apellido. Así, si las cosas no funcionaban, ante la pregunta diría con desgana: «Nunca me quedé con su apellido».

Él le había dicho solamente su nombre de pila: Romulus. Que en realidad no era su nombre sino una variante ingeniosa de su (poco ingenioso) (vulgar) nombre de pila.

Ya había comenzado una especie de rivalidad sexual entre ellos: cuál de los dos ejercería un dominio sobre el otro. Quién resultaría el más fuerte.

Él no iba a regañarla, si eso es lo que buscaba. Estaba decidido a mantener un tono sereno.

—Las rocas podrían estar afiladas, Inga. Podrías cortarte los pies…

Su nombre era un sobresalto en la boca: «Inga». Se sorprendió al pronunciarlo con tanta facilidad, con tanta intimidad, cuando apenas la conocía; el nombre le resultaba exótico.

Inga parecía no oírle. Su actitud era infantil, terca. Chapoteó en el agua hasta que él perdió la paciencia, tras ver una espesa capa de lo que parecían excrementos humanos que flotaban en el agua entre coágulos de algas y un penetrante hedor.

Era posible: en algún lugar aguas arriba las alcantarillas vertían sus residuos en Flint Kill. Había antiguos asentamientos al norte de Oriskany, en las estribaciones de las Adirondack, que aún empleaban métodos primitivos para deshacerse de los desechos humanos.

—¡Inga, por Dios! ¡Venga!

No iba a mojarse las zapatillas, así que se alzó sobre una roca plana para alcanzarla, agarrándole la muñeca. Para ambos fue una sorpresa el modo en que sus dedos se cerraron sobre su delgada muñeca, tirando de ella.

—¡Oye! ¿Qué haces? —Inga se revolvió, con excitada irritación.

Sacudió el brazo para que le soltara la muñeca, pero solo consiguió que él la apretara más y tirase de ella, ahora con fuerza, haciéndola perder el equilibrio hasta casi caer al agua. Aprovechando su superioridad física, cargó con ella de vuelta a la orilla. Ella no debía de pesar mucho más de cuarenta kilos, él pesaba al menos setenta. Ambos respiraban con dificultad. Por un momento estuvieron verdaderamente —casi— luchando, encolerizados, con el rostro rojo de ira; finalmente Inga decidió rendirse, con una risa breve y aguda como el hielo que se rompe.

A poca distancia, dos excursionistas los observaban. Esperaban a ver si Inga huiría del joven agresivo que le sacaba quince centímetros o más, o si les hacía señas para que la ayudasen, para que la protegieran de él; pero Inga los ignoraba con frialdad.

Era propio de ella ignorar las miradas de los demás. O tal vez, con sus ojos débiles, era totalmente ajena a su existencia.

La primera vez que vio a Inga fue en una gran sala de conferencias de la universidad, sentada en la primera fila, prácticamente debajo del atril que había en el estrado; esos asientos los ocupaban a menudo estudiantes con necesidades especiales, discapacitados de algún modo. Con aquellas gafas oscuras podrían haberla confundido con una persona invidente, aunque tomase apuntes a mano, inclinada sobre un cuaderno, con el deslumbrante cabello rubio ceniza ocultándole el rostro.

Parecía inusualmente joven, incluso entre los estudiantes de primer año. Parecía haberse vestido para llamar la atención: pantalones cortos que dejaban al descubierto los muslos y las piernas, delgadas y pálidas como la cera; los pies al aire en unas sandalias, con las uñas pintadas de rojo; una camiseta ajustada y sin mangas que dejaba al descubierto los delgados y pálidos brazos de una niña de diez años. Las enormes gafas oscuras tenían montura de plástico blanco. La boca carmesí. El pelo le caía hasta justo más allá de los hombros, sin lustre, con brillo sintético, como el pelo de una muñeca.

Él estaba sentado en la parte trasera de la sala, en lo alto, en uno de los asientos sin reserva. No estaba matriculado en el curso, tampoco inscrito (oficialmente) como oyente. Un nómada, por así decir. Nadie notaría a un intruso, a nadie le importaría.

Observaba, fascinado, a la chica que más tarde conocería como Inga. Era muy llamativa, aunque no fuera hermosa ni convencionalmente atractiva. Había algo extraño en ella, pensó. Algo no encajaba. ¿Era albinismo? La piel y el pelo sin pigmentación. Sintió una punzada de ligero desagrado y compasión.

Los impedidos, los discapacitados, capturaban su atención. Esperabas ver mansedumbre en ellos, humildad, incluso una disculpa, pero esta chica no tenía ese aire, sino otro, de seguridad en sí misma.

«No. No te veo. Pero puedo sentir que me miras».

Inga se frotaba la muñeca con un gesto irónico. Apenas visibles a través de las lentes oscuras, sus ojos pálidos se alzaron hacia los de él, con una mirada que no pudo descifrar: ¿acusación?, ¿dolor?, ¿admiración?

No había sido su intención hacerle daño, «por supuesto». Ella le había provocado y lo sabía.

Le preguntó si quería volver, y ella movió la cabeza, tajante. «No».

Siguieron caminando. Hasta ahora él había marcado un paso rápido; ahora caminaría más despacio, por el bien de Inga. Cuando llegaron a los rápidos, había empezado a dolerle la muñeca: la huella de los dedos se veía con claridad.

Él lo vio y se quedó asombrado. Levantó la delgada muñeca de ella para besarla.

La giró y dejó un beso en las arterias color azul tenue, bajo la piel pálida.

No era propio de él —«Romulus»— comportarse de forma tan emocional. Su piel se ruborizó, con confuso deleite.

Con una especie de jactancia ingenua, Inga le explicó que había nacido con una cierta «afección». Él se había dado cuenta: probablemente su piel no fuera como la de los demás. Carecía de pigmentación, era muy propensa a las quemaduras y al cáncer de piel. La luz directa del sol la dejaba casi ciega. Sin embargo, en lugares oscuros, a veces podía ver mejor que las personas con vista normal.

«Normal». Tuvo que sonreír, por la forma en que Inga pronunciaba la palabra. Como si fuera sinónimo de «ordinaria», «banal».

Ni una sola vez en el breve tiempo que la había conocido Inga pronunció la palabra «albinismo». Él tampoco. Comprendió que ese término resultaría ofensivo para ella, porque era clínico, impersonal. La vanidad de Inga era tal que tenía que creer que su «afección» era exclusiva.

4

Tomados de la mano. Su pequeña y atrevida mano aferrada a la de él.

En un lugar público, tomándole la mano como si estuviera declarando algo. Caminando por Union Street. En el restaurante chino. En el restaurante de Fourth Street. En el sendero de Flint Kill. No estaba seguro de si le gustaba eso: una chica que le tomaba «su» mano.

Esa «dependencia»le resultaba repulsiva, tanto en los demás como en él mismo. Dejaba de verse con chicas que (imprudentemente) le revelaban lo emocionalmente necesitadas que estaban. Y en el momento en que se desprendía de ellas, era probable que redoblaran sus esfuerzos para no perderle (para retenerlo en una especie de confinamiento emocional, como en un abrazo estrangulador), dispuestas a humillarse, a suplicar, a negociar.

«Pero… creo que te amo…».

Ante esa afirmación, ¿qué responder? Sentía que le quemaba el rostro de indignación, de disgusto. La mera pronunciación de la palabra «amor» le parecía desvergonzada, repugnante; una declaración de debilidad que nunca dejaba de transmitir cierto aire de reproche.

Pero Inga no le parecía «necesitada». Su comportamiento impetuoso era más bien un repudio de esa dependencia.

Que fuera casi ciega bajo el sol brillante, incluso con gafas oscuras. Que su delicada piel fuera tan susceptible a la luz del sol, que tuviera que usar un sombrero de ala ancha. Que se hiciera daño tan fácilmente… Le fallaban las fuerzas al rememorarlo.

En sus brazos, en la cama, ella era pasiva, complaciente. Sin embargo, había una especie de obstinación incluso en su pasividad, algo esquivo que lo frustraba.

¡Y sus ojos! Sin las gafas oscuras, sus ojos estaban sorprendentemente desnudos, descarnados, con pestañas tan pálidas que parecían invisibles. Los iris eran de un azul tan tenue que parecían transparentes, con un brillo interior del tono de la sangre descolorida.

Al mirar esos ojos sentía un toque de vértigo, como si escudriñase el cerebro de otra persona, demasiado íntimamente.

Cuando se quedaban a solas, pronto empezaba a sentirse incómodo, inquieto; ¡qué alivio librarse de ella!

Pero cuando estaban separados se sorprendía pensando en ella, obsesivamente. ¡Esto era lo que le molestaba!

Al principio se había mantenido a distancia de Inga. Era demasiado joven para él, y las chicas demasiado jóvenes podían volverse muy dependientes. Y aburridas.

Se había contentado con observarla en clase y seguirla, a ratos, al salir; había sentido curiosidad por ella como se podría sentir curiosidad por una especie de ave exótica. (En efecto, Inga tenía algo como de pájaro: el pelo pálido y ceniciento que le caía por debajo de los esbeltos hombros como un plumaje exótico).

Ocurrió cada vez con más frecuencia, aparentemente por casualidad. Él la reconocía: en el campus, en la biblioteca de la universidad, en Union Street. En la librería de segunda mano en la que trabajaba a tiempo parcial.

Empezaron a reconocerse. Es decir: Inga empezó a reconocerle, y él asentía a modo de respuesta. Sus saludos eran corteses, reservados. Fue Inga quien le sonrió primero.

En la biblioteca de la universidad, se sentó a una mesa cerca de ella, detrás de ella; si ella miraba a su alrededor, él no daba señales de haber advertido su presencia, como absorto en lo que fuera que estuviese leyendo o anotando. En la librería la observó mientras examinaba un expositor, pero no se acercó. En la cafetería la vio sentada en un reservado con gente que conocía, y él se dejó saludar, para acercarse y sentarse en un rincón, junto a ella.

—Inga, ¿conoces a Rom? Rom, esta es Inga.

No los contradijo del error de que estaba matriculado en una materia rebuscada: ¿filosofía del lenguaje?, ¿semántica, lingüística? Se sabía que escribía poesía, poesía en prosa; llevaba un diario en tapa dura lleno de ese tipo de poesía, y de versos de la literatura clásica: De la naturaleza de las cosas de Lucrecio, El paraíso perdido de Milton, los Cantos de Pound.

Sus admiradores lo elogiaban, recordaban que había publicado poemas en prosa en revistas de tirada nacional: Threepenny Review,American Poetry Review.

Inga estaba impresionada. Con toda probabilidad nunca había oído hablar de esas revistas, pero Inga estaba impresionada e inmediatamente preguntó si podía leer los poemas. Él no tuvo más remedio que decir: «Sí, por supuesto».

Por supuesto: se sintió halagado.

(No parecía que Inga fuera a entender los poemas. Él no esperaba que ninguno de sus conocidos pudiera apreciar su empleo del lenguaje como una dimensión estética en sí misma, divorciada de la literalidad del significado).

No mucho después se citaban ya en el Starbucks, en el Union Diner. Empezaron a almorzar juntos en el restaurante chino. Acordaron reunirse en la biblioteca de la universidad, y él la acompañaba hasta la residencia a las once de la noche.

Le impresionó que Inga pareciera no esperar nada de él. Otras chicas eran demasiado ansiosas, demasiado necesitadas. Especialmente aquellas más cercanas a su edad.

Le hubiera gustado establecer con Inga una relación más firme, para saber exactamente lo que hacía a cualquier hora del día, pero no se atrevía (por supuesto) a formular una petición así, por miedo a hacerle a otra persona una pregunta que pudiera tener como respuesta un frío y devastador «no, gracias».

Tomados de la mano. Su pequeña y atrevida mano aferrada a la de él.

Finales de octubre. Su segunda excursión por el sendero de Flint Kill. Para su alivio, el arroyo ahora estaba más alto. Bajo el sol otoñal, la corriente era rápida y brillante y olía a luz solar sobre las hojas podridas.

Aún le parecía sorprendente que la muchacha le agarrase la mano de esa manera, porque en realidad todavía no se conocían muy bien. El gesto, ¿era posesivo o (simplemente) juguetón? ¿Insinuante, acaso, como podía ser el coqueteo de una joven ingenua, sin una idea clara de lo que implicaba semejante invitación?

Inga no era una persona muy sexual, según podía apreciar; como otras chicas que había conocido desde que llegó a Oriskany, parecía habitar su cuerpo, cohibida; vanidosa pero insegura. Como una persona ciega: imitando las respuestas de una persona vidente, fingiendo sinceramente «sentir» con tanta intensidad como cualquier otra.

En sus relaciones con mujeres jóvenes, él era el agresor; si quería y cuando quería. Lo daba por sentado.

—«Hay malos sueños para aquellos que duermen imprudentemente».

Inga citaba una novela que estaba leyendo. Él no había escuchado con atención y no estaba seguro de por dónde iba la conversación.

—Dormir imprudentemente… ¿Qué significa eso?

—Me parece que… no dormir acompañados y protegidos. De alguna manera, desprotegidos.

«Desprotegidos». ¿Esperaba que él la protegiera? ¿O se refería a otro tipo de protección, a autoprotección?

La primera vez que había subido a la habitación con Inga para hacer el amor. La primera vez que había llevado a alguien a esa habitación en concreto, en el segundo piso de aquella casa de ladrillos antigua en East Union.

No esperaba que Inga fuera a acompañarlo, ni se había imaginado a sí mismo proponiéndoselo, pero a la vez parecía haberse preparado para esa posibilidad y había ordenado antes la habitación. Incluso había hecho la cama y mudado las sábanas; había bajado la persiana veneciana (ligeramente rota, sucia) hasta el alféizar de la ventana, para que nadie pudiera ver el interior (estaría oscuro cuando entraran en la habitación, tendría que encender una luz).

La habitación era extrañamente larga y estrecha, con una única ventana alta. En un rincón, una mesa que él usaba como escritorio, con montones de libros, papeles. Su rudimentario ordenador Dell, de otra época.

—Qué acogedor.

Ella se había reído, quizás por nerviosismo, ahora que estaban solos. Su júbilo travieso, sus modales de niña despreocupada que tan bien la escudaban en público y atraían todas las miradas, se desvanecieron de repente; en el sentido más elemental, allí había una joven de huesos frágiles a merced de otro que era más grande, más fuerte.

Tenía las manos frías. Su piel se sentía fría. Incluso el rostro, la boca, que en público parecía tan ansiosa en su rojez.

Se preguntó si se arrepentiría de llevar a Inga a la habitación. Le preocupaba que fuera demasiado joven, inexperta. Había dicho que tenía veinte años, pero él lo dudaba. Aunque con él tratara de comportarse con audacia, estaba seguro de que ella tenía muy poca experiencia sexual.

Su piel era tan antinaturalmente blanca, asombrosamente suave. No quería lastimar sus pechos pequeños y suaves, los pechos de una muchacha.

La primera vez que le quitó la ropa a Inga, ella le agarró las muñecas como para impedírselo; pero no lo había impedido, solo le había agarrado las muñecas. Lo miró con esos pálidos ojos fantasmales, a los que él no quería mirar demasiado fijamente.

En lugares públicos ella tendía a parlotear alegremente. Pero en la habitación, ahora, estaba muy callada.

En un espacio tan cerrado, con ella, como con cualquiera, era probable que se sintiera inquieto. Desde la niñez, nunca se había acostumbrado a las emociones de tipo visceral, inmediatas y palpables como un corazón que late.

Vadear las aguas, salir del remanso hacia lo profundo, donde la corriente sería más impetuosa y le haría perder el equilibrio. Enamorado, arrastrado por el agua. Iba a ser «engullido hasta los pies».

Nada más ignominioso, degradante; engullido hasta los pies por la corriente.

Le había carcomido la ansiedad al imaginar que Inga quisiera quedarse a pasar con él la noche, porque se había quedado muy callada. Se le ocurrió una idea descabellada: «¿Y si nunca se va?».

Ella le había estado contando que, cuando era niña, su abuela le leía libros infantiles antes de irse a dormir. Absorto en esa melancolía, le asaltó la idea de que Inga esperase que él le leyera algo.

¡Ridículo! Aunque, pensándolo bien, quizás fuera posible (sí, cabía imaginarlo) que le leyera su propia obra, los borradores de su poesía en prosa, si las cosas funcionaban entre ellos…

Lo que le preocupó fue que Inga no se hubiera marchado ya de la habitación. Pero cuando ella insistió en irse puntualmente a las once de la noche, él sintió una fuerte sorpresa, una decepción.

***

Después de esto, evitó a Inga durante varios días. Se deslizaba directamente a la parte trasera del aula en la clase de psicología, se sentaba donde ella no pudiera verlo fácilmente y se escabullía tan pronto terminaba la clase.

No era la primera vez que se comportaba de esa manera con una chica. Había una especie de tranquilidad, un disfrute, una especie de caza al revés.

Sin embargo, al toparse por casualidad en el Starbucks con Inga y otra amiga, se acercó a las chicas con una sonrisa confiada y les preguntó si podía unirse a ellas.

La expresión disimulada de Inga. La boca de líquido carmesí. Había atisbado cierta dulzura ahí, un leve temblor de alivio al verlo.

—¡Hey, hola!

—¡Ho-la…!

Inconfundible, una atracción entre ellos. Él habría jurado que en ese interregno de varios días la atracción había crecido; días en los que la había evitado, pero no había evitado pensar en ella.

—Vente a dar un paseo. ¿Estás libre?

—¿Por el arroyo? —Ella vacilaba, porque el sendero de Flint Kill no estaba cerca.

—Sí. Por el arroyo.

Le resultaba gratificante que ella cediera. Sabía que lo haría. Caminando por el sendero, sin nadie más a la vista. Habían dejado atrás la universidad. Habían dejado atrás a otros excursionistas. En el arroyo brillaban reflejos de hojas rojizas y el cielo moteado como suero de mantequilla.

Inga le dio un suave cabezazo en el hombro.

—¿Crees que, cuando morimos, es solo… la nada?

En la cama, en sus brazos, Inga hablaba a veces de esa manera, con la voz queda de una niña, haciendo una pregunta cuya respuesta temiese.

Él se reía y se encogía de hombros, «quién sabe».

—Es difícil de creer, tanto alboroto en nuestras vidas, tanta religión, y la gente que te dice cómo vivir, para que luego simplemente… nada…

Inga sonaba tan melancólica que él le apretó la mano.

—Por eso hay tanto alboroto y tanta religión. Para posponer el momento en que se reconoce que no hay nada.

—Entonces… ¿por qué estamos aquí?

Empezaba a impacientarse con ella, con su ingenuidad. Le estaba haciendo precisamente las mismas preguntas que se había hecho él mismo años atrás.

—«Aquí» se está de miedo. ¿Dónde se estaría mejor?

Arroyo Flint Kill, cálido sol otoñal, el curso del agua bajando y dejando rápidos destellos sobre algunos salientes de granito, como enormes baldosas.

¡Cuánta belleza! Incluso en su mundanidad tenía el poder de atravesarle el corazón.

Pero Inga insistía.

—Ya sabes a qué me refiero. Quiero decir: que no va a durar.

Ojos pálidos que se elevaban hacia los suyos en un gesto de súplica tras las lentes oscuras.

—… Un día hermoso como hoy, y nosotros juntos. Y soy tan feliz. Pero, ya sabes, no durará.

Sabía exactamente lo que Inga quería decir. Así que tuvo que negarlo, riendo.

—Bueno. Nada lo hace. Nada dura. Al menos estamos aquí.

Fue un momento incómodo. Inga le gustaba mucho más cuando se mostraba traviesa, cínica. La «sinceridad» no exudaba atracción sexual para él.

Sin embargo, Inga era tan melancólica, tan infantil. Tan conmovedora.

A mitad de camino se preguntó: ¿estaba cayendo en la trampa? No quería enamorarse, no quería caerde ninguna manera. ¡Ridículo!

Amor no, pero quizás… protección. Podía «protegerla».

Era el instinto del hombre, proteger a la mujer. El instinto del fuerte, proteger al débil. Pero el instinto era una trampa a la que había que resistirse.

Cruzaban el puente de hierro de los rápidos. Construido en 1939, parecía no haber sido reparado en las últimas décadas. Las vigas estaban manchadas de óxido y excrementos de pájaros. Cuando pasaba una camioneta, el puente se balanceaba.

El día parecía haber cambiado, en el ambiente había ahora un leve tono sepia. Bajo el puente el agua corría rápida y urgente, se derramaba ruidosamente sobre las rocas. La espuma también, arrastrada como sangre por una arteria.

Los rápidos habían sido un asentamiento holandés, siglos atrás. Una comunidad agrícola, abandonada hacía mucho tiempo. En el campo había casas de piedra viejas y desgastadas por el clima, aún habitadas (evidentemente); alquerías con las dependencias exteriores derrumbadas, casas de rancho construidas en tiempos más recientes, pequeñas casas móviles que descansaban sobre bloques de hormigón. Lo que había sido un asentamiento rural se había convertido después en un barrio periférico y de renta baja de Oriskany con una sola gasolinera, una tienda 7-Eleven y un salón de belleza a la vista. Una iglesia metodista con estructura de madera, construida cerca de la carretera, y un descuidado cementerio detrás. La zona seguía siendo principalmente rural, no había aceras y las carreteras eran de dos carriles, con el asfalto sin renovar.

Junto a las empinadas rampas gemelas que conducían al antiguo puente de vigas de hierro había muros de hormigón a la altura de la cintura, bastante desmoronados. Al otro lado del puente, Inga trepó con audacia por uno de esos muros, como lo haría una niña, no tanto por imprudencia como por capricho, avanzando a pasos cortos, extendiendo los brazos para mantener el equilibrio. Diez pies más abajo, los rápidos de aguas bravas humeaban y se arremolinaban en espumarajos.

No le gustaba que Inga corriera estos riesgos. Tuvo que preguntarse si en su imaginación ella era la protagonista femenina de una película romántica, invulnerable precisamente por ser la protagonista femenina de una película romántica. Probablemente era muy difícil que resbalara y cayera; y si lo hacía, el agua que corría debajo tenía apenas medio metro de profundidad.

Sí,podíahacerse daño con las rocas, eso sí que lo pensaba, pero que le partiera un rayo si se le ocurría regañarla.

Debería haberse sentido halagado, era evidente que Inga actuaba para él. Parecía hacerlo a menudo. En la cafetería, en el restaurante chino. Paseando por el campus. Llamando la atención, como una forma de exhibirse. Para él.

Ella entendía, correctamente, que una chica atractiva, unida públicamente a un hombre, es como un foco que lo ilumina y lo realza. Por eso, estaba claro que ella se comportaba así para él.

Otro en su lugar se habría subido al muro con Inga, cediendo al capricho de ella. Pero eso a él no le atraía. En circunstancias como esas, no era como la mayoría. Además, no tenía tanta coordinación física como otros chicos. Las actividades deportivas del instituto lo habían dejado claro. Era alto, delgado, rápido, inteligente y, sin embargo, en la excitación y la confusión del momento (en la cancha de baloncesto, en el campo de fútbol) perdía el balón, tropezaba con demasiada frecuencia. No tenía los reflejos instantáneos de los mejores atletas. Se impacientaban con él, se burlaban.

Al cabo de unos pasos, el muro terminaba en un montón de escombros. Inga saltó dando un chillido de niña. Si esperaba que él la atrapase, que suavizara el impacto de sus pies contra el suelo, debió sentirse decepcionada.

¡Qué brazos y piernas tan delgados! Y con todo, Inga tenía algo de esa gracia de las gimnastas.

—Es como un ser vivo, ¿no? —preguntaba Inga.

El arroyo, quería decir. Los rápidos de aguas bravas y blancas.

Deslizó la mano en la de él, otra vez. Su mano pequeña y frágil aferrada a la de él.

5

Grandes polillas desgarbadas y torpes que se golpeaban contra las farolas. Hipnotizadas por la tenue y suave calidez de las luces.

Algo había ido mal en sus vidas. Algún error o torpeza, un tropiezo que no era culpa suya. Temía ser uno de ellos, después de todo. Un mar de los Sargazos de los descarriados, otrora prometedor. Marginado.

Aquellos que habían terminado el doctorado pero rechazaban trabajos que no se correspondieran con la visión que tenían de sí mismos. Los que habían completado los cursos pero no las tesis. Los que se habían peleado con sus tutores de tesis. Los que habían sido traicionados por sus tutores. Los que continuaban su obra, el trabajo de su vida, a pesar de los rechazos. Unos pocos eran «genios», ignorados, incomprendidos. Muchos tenían barba o bigote, o el pelo largo y desaliñado. Algunos, de hecho, acababan en la calle. A muchos les faltaban «apenas unos pocos créditos para graduarse». Muchos no habían pisado el campus en años, pero no se atrevían a abandonar la ciudad porque (se dice) los animales de laboratorio son reacios a salir de sus jaulas si se les abren las puertas.

Cautivados, hipnotizados. Paralizados.

Él no se consideraba uno de ellos. Tampoco se sentía tan diferente de otros habitantes de la calle, drogadictos y traficantes. Pero los evitaba a todos, era superior. Lo conocían como Romulus, nadie podía recordar, ni había sabido nunca, su nombre real.

Su rostro (aún) tenía el atractivo de una juventud inmadura. Se había dejado crecer una barba suave y rala para parecer mayor; algún día, más pronto que tarde, cuando el flequillo retrocediera, dejaría que la barba creciera más larga y poblada.

Se acercó al despacho de un antiguo profesor de filosofía y llamó vacilante a la puerta (abierta). El profesor estaba sentado al escritorio y hablaba con otra persona. Otro estudiante, claro.

Él ya no estaba en esa categoría. Y comprendió que, aunque su antiguo profesor lo tenía en alta estima y le había dado una nota (razonablemente) alta, el hecho de que ya no fuera estudiante, que ya no estuviera inscrito en esa institución que era «la Universidad», suponía una profunda diferencia.

Lo podías ver en el rostro del otro. En sus ojos.

«¿Tú? ¿Quién eres tú? Vete, no me hagas perder el tiempo. Ya no existes».

***

—Dime algo que nunca le hayas contado a nadie. Algo «prohibido».

Estaban en la habitación de él. En la cama, entre sábanas arrugadas, que ya no estaban recién lavadas.

En este lugar, con la persiana veneciana bajada hasta el alféizar de la ventana y la luz tenue, se contaron historias de sus vidas; pero a él le interesaban más las historias que Inga no contaba.

La azuzaba, la engatusaba: qué es lo que había hecho, lo que le había ocurrido, eso que nunca había contado a nadie por pudor o vergüenza.

—Pero entonces… no te voy a gustar —dijo Inga, titubeante.

«No te voy a gustar», no «no me vas a querer». Inga entendía que era mejor no arriesgarse a pronunciar la palabra «querer».

—No seas ridícula, Inga. Estoy loco por ti, ya lo ves.

«Loco por ti», una frivolidad. Era (quizás) una broma. Qué difícil era para él balbucear «Mira: te quiero».

Nunca le había hecho a nadie esa pregunta que le estaba haciendo a Inga. Evidentemente, nunca nadie le había interesado tanto.

¿O estaba poniendo a prueba a Inga? ¿Estaba actuando para ella?

Le contó incidentes incómodos de su vida anterior. Accidentes que había tenido, meteduras de pata. Lo avergonzado que se sintió en una clase de inglés de secundaria cuando el profesor, que quería ser halagador o gracioso, comentó que se parecía a un joven Tom Cruise, algo que pudo ser verdad, en cierto modo. En ese momento.

Sus torpes intentos de jugar al béisbol, al baloncesto, al fútbol. Sus esperanzas de entrar en el equipo de fútbol americano del instituto, y cuando el entrenador le dijo: «No, hijo. No es lo tuyo».

Ninguno de estos incidentes lo inculpaba de nada. Daba vueltas en torno a una confesión absolutamente vergonzante. Pero dudaba si contarle a Inga su recuerdo «más prohibido», a menos que ella prometiera contarle el suyo.

Inga se resistía a caer en el juego, si es que era un juego. No se reía tanto como de costumbre.

Se escuchó a sí mismo contándole a Inga su (vergonzoso, imperdonable) fracaso a la hora de visitar a su abuela (moribunda) en el hospital. Tenía quince años. Estaba en el segundo año de instituto. No se había dado verdadera cuenta de lo gravemente enferma que estaba su abuela, o tal vez sí, pero no había querido reconocerlo. Su abuela le quería, él siempre la había querido. Había querido a su abuela más de lo que había querido a sus padres, porque su abuela lo había amado sin reservas, mientras que sus padres, si acaso, lo habían querido de forma condicional. Podía confiar en ella, no podía confiar en ellos.

Ella había expresado el deseo de que fuera a verla, pero él se mantuvo alejado. Imperdonable, estúpida, egoístamente, había guardado la distancia. Se había dicho a sí mismo que vería a su abuela cuando volviera a casa, como si le resultara imposible comprender que su abuela podía no volver.

Le decía a Inga, con la voz entrecortada, que en algún rincón de su mente sabía muy bien que su abuela se estaba muriendo; y lo terrible, lo extraño que fue no ir a visitarla con sus padres. Ni una sola vez. Ni una sola vez en tres semanas y media.

Su madre le había dicho:

—Sabes que la abuela te quiere mucho, Ronnie. Nadie más te quiere tanto.

¡Vaya confesión! Supuso que su madre no se daba cuenta de lo que había dicho.

Eran momentos de mucha emoción. Un pequeño barco que se balanceaba violentamente entre las olas. Nadie al timón.

Aun así, se mantuvo alejado. Por qué, ahora no podía comprenderlo. Inga se compadecía de él, lo consolaba. Pero no le estaba contando lo peor: que no había ido a ver a su abuela ni siquiera en sus últimos días porque había preferido pasar el rato con un amigo jugando a la videoconsola después de clase. Nada que no hubiera hecho tantas otras veces. Ni siquiera le caía tan bien su amigo. Sin embargo, se había mantenido lejos del hospital. Qué vergüenza.

Inga dijo torpemente que estaba segura de que su abuela lo comprendía. En aquel momento él tenía solo quince años…

Como si quince fueran cinco.

Le molestaba que el consuelo que ofrecía Inga fuera tan trivial. No necesitaba que esta chica le asegurase que no se había portado como un idiota con su abuela, él sabía que sí.

Sí, y con otros se había portado mal, de forma egoísta. Excepto que no le habían importado tanto como su abuela.

Se secó los ojos, irritado. Enfadado.

Ahora instaba a Inga a confesarse. No podía haber vivido hasta los veinte años sin haber hecho «algo»…

Pero Inga se negaba. Tal vez, decía, en otra ocasión.

Cuando la presionó, ella replicó melancólicamente:

—Pero no me vas a querer.

«Querer». Una patada en el estómago. ¿Cuándo le había dicho a Inga que la quería?

Posiblemente lo había hecho, en un momento de descuido, haciéndole el amor en esa cama; y después posiblemente olvidó lo que había pasado entre ellos.

—No. Te querré más.

Aun así, Inga se resistía. Él percibía su inquietud, su deseo de irse.

—¡De verdad, no me puedo creer que tengas algo que ocultarme, Inga! Tú no.

Se rio de ella, le divertía. Le parecía muy joven, de interés limitado para una persona como él, que era mucho más maduro.

Le hizo el amor con menos delicadeza que de costumbre. No iba a contenerse. El deseo lo invadió en una oleada. Un deseo de obtener de ella su propio placer, de frustrarla.

Se arriesgaba a hacerle daño, aunque (estaba seguro) no mucho, no habría cortes ni moretones visibles.

Solo presión, utilizando su cuerpo como un peso, una fuerza; empujándose adentro de ella, sin esperar a que ella estableciera el ritmo con él; forzando más de lo habitual, menos transigente. Puede llegar un momento en que un amante se vuelve un extraño, hacer el amor se vuelve abrupto, ajeno, nada reconfortante y nada afectuoso. Él se había reservado esto. Lo guardaba como una amenaza. Descartó la ternura habitual, o su imitación de ternura, sabiendo que ella la extrañaría y sentiría la pérdida. Entendería que estaba decepcionado con ella, que estaba enfadado con ella. La ironía, en sus manos, era potente como una gota de ántrax.

Pero la acompañó de regreso a su residencia. No la dejaría caminar sola. Hubo un silencio incómodo entre ellos. Continuó así, una semana, dos semanas. Estaba claro que la estaba castigando. Hasta que finalmente ella cedió, y dijo: «Está bien».

«Está bien», iba a contárselo. Lo más vergonzoso de su vida, nadie en su familia lo sabía.

Pero él tenía que prometerle una cosa, dijo. Que no le guardaría rencor...

Se rio de ella.

—Por supuesto. Te lo prometo.

Se preguntó qué demonios podría haber hecho esa niña ingenua para arrojar esa enorme sombra en su imaginación. Su curiosidad aumentaba.

Ocurrió antes de que ella lo conociera, añadió nerviosamente.

El verano anterior a su primer año en la universidad, había estado trabajando como camarera en Lake Placid, en las montañas Adirondack. Se alojaba con una prima mayor que trabajaba en el Lake Placid Club, que se consideraba un lugar elegante.

Pero tan pronto como llegó a Lake Placid, compartiendo habitación con su prima Glenda, descubrió que Glenda no trabajaba en el Lake Placid Club, sino en un bar de striptease en las afueras, llamado Blue Heaven.

Glenda le dijo que se ganaba más dinero, mucho más dinero, trabajando de camarera en el club de striptease que en el restaurante familiar que la había contratado. Así que Inga consiguió un trabajo de camarera en el club de striptease. No era bailarina, era camarera. Ayudaba en el bar. Allí conoció a hombres. Salía con ellos. Eran mayores y estaban casados. No era ningún secreto que estaban casados. Tipos de cuarenta o cincuenta años. Lo bastante mayores como para ser su padre.

Según explicó, vacilante, intentaba evitar hacer «demasiadas cosas» con esos hombres. Eran como las típicas citas, hasta cierto punto. La llevaban a restaurantes, a jugar a los bolos. La llevaban a pasear en sus lanchas motoras, a la luz de la luna. Veleros no, ahí ponía el límite: le daban miedo los veleros en Lake Placid. Estaba segura de que bebida y veleros eran una mala combinación.

La mayoría de hombres agradecían su compañía. La de Glenda y la suya. Muchas risas. Por cierto, Glenda tenía un novio en su ciudad, estaban prometidos.

Inga se lo aseguró: no siempre era lo que uno podría imaginar. Los hombres agradecían su compañía. Había «alternativas», cosas que podían hacer por esos hombres. Lo que ella llamaba «sus necesidades» se satisfacían fácilmente. No eran exigentes, no esperaban demasiado. Pagaban bien. Cuanto más bebían, más pagaban. Se sentían avergonzados, incómodos. Normalmente bebían mucho para estar relajados con ella y con Glenda.

Sí, había tomado aquel dinero. Había aceptado el dinero. Desde luego. ¿Habría pasado cinco minutos con ellos de lo contrario? No.

Decía que había sido una especie de época «salvaje» en su vida. Venía de romper con un chico en su ciudad, ahora le costaba creer lo que pasó.

Sacudía la cabeza, sorprendida de su propio comportamiento. Sin mirarlo a los ojos.

Él se había quedado en silencio al oír esto. No se había esperado nada así.

—Fue una especie de… una época extraña de mi vida. Ahora no puedo creerlo, exactamente.

Él estaba callado, mudo. La filosofía consiste en ser escéptico, en indagar, pero en ese momento no tenía ni idea de qué decir.

Inga siempre le había parecido tímida. Habían estado juntos aquí, en su habitación, en su cama, no más de cuatro o cinco veces, y cada una de ellas había supuesto un esfuerzo por parte de Inga, una especie de actuación, o al menos eso le había parecido a él. No tenía claro si ella había tenido relaciones sexuales con alguien antes. Había intentado preguntar, pero a ella le avergonzaba demasiado responder. ¿Tal vez un novio del instituto? Tenía que admitir que en realidad no entendía el cuerpo femenino. Si fantaseaba con el cuerpo femenino, no se trataba de una persona real, sino de un cuerpo, solamente. Eso lo podía imaginar. Pero la persona dentro del cuerpo, una persona no tan distinta de él, interesada en algunas de las cuestiones intelectuales que a él también le interesaban, lo desconcertaba y no le excitaba sexualmente en absoluto.

No había sospechado que Inga fuera otra cosa que una chica ingenua e inocente. No la llamarías «mujer joven», dirías que era «una chica».

En la relación, él era la parte dominante, en la urgencia de su deseo él «la violaba», y ella consentía la violación por amor, o por adoración hacia él.

Y ahora, mientras ella balbuceaba esta asombrosa confesión, él no la creía. Se rio:

—Eso es ridículo. No me digas que eras una… como una… prostituta… Es una broma, ¿verdad?

Inga se estremeció. Su piel parecía tan fina, tan translúcida, que él imaginó que podía verle la sangre debajo, palpitando.

—Estás de broma, ¿verdad? No lo dices en serio.

Inga dijo, lentamente, sí, había estado de broma. Acababa de inventarse la historia.

—Una especie de cuento chino, ¿eh? Tú y, ¿cómo era?, Glenda.

Inga asintió: en realidad no tenía ningún secreto. Ningún secreto de verdad. Solo quería parecerle «interesante».

No quería decepcionarlo, dijo.

Él había llevado un paquete de seis cervezas a la habitación. A Inga no le gustaba el sabor de la cerveza, pero intentaba beberla, tragársela, porque él la había instado a que la tomara, necesitaba relajarse, maldita sea, estaba demasiado tensa, se tomaba todo demasiado en serio.

Después de esto, no vio a Inga durante un día y una noche y otro día. Midió el paso de las horas metódicamente.

Pensaba: había oído que las personas afectadas por el albinismo tenían a veces una esperanza de vida más corta de lo normal.

Pero, por supuesto, él despreciaba «lo normal», si se refería a «locorriente», a «lo ordinario».

No la llamó. No iba a llamarla. Pero entonces, de repente, sintió que tenía que verla.

Se citaron en el restaurante chino. Había un reservado cerca del fondo, el «suyo».

Le dijo que no había podido dormir. No la estaba acusando; no exactamente.

Ella parecía arrepentida, como una niña desvalida. Dijo:

—¿Por qué tenías que preguntármelo, si no querías saberlo? Me obligaste a decírtelo.

Ella empezó a llorar. Él dijo:

—No seas ridícula, no es nada. Eres adulta, yo soy adulto. No te conocía entonces. He estado pensando en ello: es cosa del pasado. «¿Dónde está el pasado? No existe. Vivimos ahora. No podemos recordar el pasado».

¿Quién había dicho esas palabras? Ted Bundy, dijo él al recordarlo. ¡Vaya chiste! La vida, la vida era el chiste. A la mierda con la vida. Él estaba temblando, porque era verdad. El pasado era un lugar que nadie podía visitar. Todos venimos de ese país, pero no podemos regresar.

La dejó en el reservado del restaurante chino. Ni de coña iba a aguantar llantos.

Sentía un amargo resentimiento por el poder que ella ejercía sobre él. Pero, de hecho, ella no tenía poder.

Se iría de la ciudad sin decírselo. A la mierda la universidad, nunca iba a ahorrar suficiente dinero para pagar sus deudas. Ni siquiera iba a pagar los putos intereses de los putos préstamos universitarios. Estaba a malas con la gerente de la librería, a la que parecía gustarle; pues claro que se le había insinuado. Unos años mayor que él, una mujer casada. Al principio le hablaba con dulzura, pero era una puta que lo acusó de robar en la librería (cosa que no tenía forma de demostrar).

Hizo la mochila. Tenía pocas posesiones. Su diario, en el que escribía a mano. El viejo y aparatoso portátil Dell, que pesaba una tonelada. Una muda o dos de ropa, calcetines y zapatos. Pillaría un autobús de los que salían de Sparta. A cualquier destino. ¡Aleatorio, donde sea! O podría ir de mochilero por el sendero de Flint Kill, esta vez río abajo, hasta el lago Ontario. Esa posibilidad le entusiasmaba.

Como si finalmente hubiera tragado algo duro y correoso sin atragantarse después de haberlo masticado sin parar. Que Inga lo buscara en la librería, en el aula magna, en su pensión: él ya se habría ido.

6