18,99 €

Mehr erfahren.

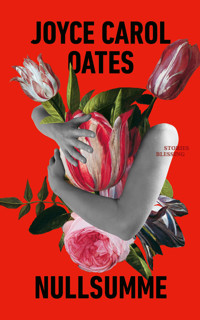

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erschütternd, abgründig, feministisch und brillant: Joyce Carol Oates' Stories gehen unter die Haut

Eine begabte Philosophiestudentin will ihren berühmten Mentor verführen und wird dabei selbst ausmanövriert, eine junge Frau vertraut sich möglicherweise dem Falschen über ihren Stalker an und eine Mutter versucht ihre kleine Tochter wegzugeben, weil sie mit ihr unzufrieden ist. In Nullsumme erzählen zwölf scharfgeschliffene Kurzgeschichten so zärtlich wie brutal von Themen wie Besessenheit, Verlust, Mutterschaft und psychische Gesundheit. Die einzigartigen und präzisen Beobachtungen über das menschliche Befinden und der ehrliche, ungeschönte Blick auf die dunklen Seiten von Beziehungen und Emotionen sorgen für eine fesselnde Lektüre, wie es nur Joyce Carol Oates kann – eine der renommiertesten amerikanischen Schriftstellerinnen unserer Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Eine begabte Philosophiestudentin will ihren berühmten Mentor verführen und wird dabei selbst ausmanövriert, eine junge Frau vertraut sich möglicherweise dem Falschen über ihren Stalker an und eine Mutter versucht ihre kleine Tochter wegzugeben, weil sie mit ihr unzufrieden ist. In Nullsumme erzählen zwölf scharfgeschliffene Kurzgeschichten so zärtlich wie brutal von Themen wie Besessenheit, Verlust, Mutterschaft und psychische Gesundheit. Die einzigartigen und präzisen Beobachtungen über das menschliche Befinden und der ehrliche, ungeschönte Blick auf die dunklen Seiten von Beziehungen und Emotionen sorgen für eine fesselnde Lektüre, wie es nur Joyce Carol Oates kann – eine der renommiertesten amerikanischen Schriftstellerinnen unserer Zeit.

Zur Autorin

Joyce Carol Oates wurde 1938 in Lockport, New York geboren. Für ihre mehr als 60 Romane und über 300 Erzählungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem National Book Award. Joyce Carol Oates lebt in Princeton, New Jersey, wo sie Kreatives Schreiben unterrichtet. Sie war mehrfach für den Pulitzer-Preis nominiert und gilt seit Jahren als Anwärterin auf den Nobelpreis für Literatur.

Zur Übersetzerin

Silvia Morawetz, geboren 1954 in Gera, studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik. Sie hat, neben Joyce Carol Oates, u. a. Henry Miller, Anne Sexton, Ali Smith und Hilary Mantel übersetzt und erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Stipendien.

Joyce Carol Oates

NULLSUMME

Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz

BLESSING

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel ZERO-SUM bei Alfred A. Knopf, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023 by Joyce Carol Oates

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Karl Blessing Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich

Pflichtinformationen nach GPSR.)

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotive: © Stocksy/Alvaro Lavin; © Johannesburg Art Gallery/Bridgeman Images

Redaktion: Anna Koliska

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-33722-3V001

www.blessing-verlag.de

Für Kate Hughes

Inhalt

I

Nullsumme

Mr. Stickum

Liebeskummer

Der Spatz

Die Kälte

Zum Mitnehmen

II

Der Selbstmörder

III

Das Babyphon

Monsterschwester

Eine Theorie prä-post-mortem

Dies ist keine Übung

M A R T H E: Ein Referendum

I

Nullsumme

1

K. ist eingeladen worden. So gerade noch.

2

Nie wieder. Erträgt es nicht.

Entschuldigt sich bei der geselligen Runde, betritt das Haus ihrer Gastgeber, stolpert nach der blendenden Helle draußen fast blind durch das schemenhafte Innere.

Unsichtbar, sie wird wohl nicht weiter auffallen.

Fast unhörbar, da sie nur selten (zaghaft) spricht, man wird sie bei dem Gerede, grell wie blitzende Säbel, bestimmt nicht vermissen.

Eine Toilette suchen, das ist plausibel. Im Innersten getroffen, will man für sich sein. Sie hätte zwar einfach die Frau des Professors fragen können, ist aber zu gehemmt und missmutig, sie wird den Teufel tun und in eine Unterhaltung hineinplatzen, Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Ausgeschlossen auch, Professor M., mit dem sie seit ihrer Ankunft in der geselligen Runde vor gut einer Stunde außer Hallo! noch kein Wort gewechselt hat, zu fragen.

Schlicht nichtmöglich, das vulgäre Wort »Toilette« vor Professor M. auszusprechen, dem Wörter doch so wichtig sind …

Und daher im Innern des ihr fremden Hauses. Umherstolpernd, wie jemand mit Beinprothese.

Im schattigen Innern blinzelnd wie ein nachtaktives Tier.

Ein einzelner großer Raum mit Spitzdecke, abgewetzten Sofas, vollgestopften Bücherregalen und einem Kamin, ausgerichtet zu einer Essküche und einem langen Tisch mit massiver Holzplatte, auf dem sich Pfannen, Küchengeschirr und Druckerzeugnisse türmen, Zeitschriften, Bücher. Sie schaut, ist bestürzt von diesen Einblicken in das häusliche Leben des bedeutenden Philosophen, es hat etwas unangenehm Intimes, dieses schludrige Durcheinander von Büchern und Haushaltsgegenständen. Auf dem sägerauen Dielenboden neben dem Kamin, zwei Meter lang aufgereiht, zur Seite gekippte alte Ausgaben des American Philosophical Journal. Nahebei ein einzelner Mädchen-Sneaker, schmutzig.

Ein stechender Geruch nach rohen Zwiebeln, ein widerlich süßer nach Wein.

Wappnet sich gegen plötzlich aufkommende Übelkeit.

Wie sehr er sie enttäuscht hat! Er wird es nie erfahren.

Am hinteren Ende des Küchenbereichs ist eine Tür, bestimmt die Toilette, denkt sie, streckt schon die Hand aus, dreht am Türknauf, findet hinter der geöffneten Tür verblüfft und beschämt aber keine Toilette, nicht einmal einen Raum, sondern nur eine Vorratskammer: Konserven, Müslikartons, Gelees und Marmeladen, Tabasco-Sauce … Schließt die Tür schnell wieder. Was tue ich da!

Stolpert durch einen Korridor. Das T-förmige Blockhaus über dem funkelnden See ist an der Rückseite in einen Berghang hineingebaut, Kiefernäste werfen ein Schattenfiligran an ein Fenster am Korridorende.

Er hatte es als Ferienhaus bezeichnet. Viel größer als jedes Ferienhaus, das sie je gesehen hat.

Sie hasst so etwas. Hasst ihn. Sie hierher einzuladen, an den See, um sie vor den hämischen anderen vorzuführen.

Hätte längst eine Toilette finden müssen, hat sie offenbar übersehen. Geht mutig an einer offenen Tür vorbei, wirft einen Blick hinein und erblickt eine Veranda; das muss die (ältere, stärker abgewohnte) Rückseite des Hauses sein, die von der Terrasse über dem See nicht einsehbar ist, daher geht sie mit zusammengekniffenen Augen hinein – und sieht zu ihrer Verlegenheit, dass dort doch jemand ist, in einer Korbschaukel mit Chintzkissen sitzt und liest.

»Hi!«, sagt K. schnell, um dem Mädchen, das vermutlich eine Tochter des Hauses ist und sie bemerkt hat, zuvorzukommen.

Das Mädchen betrachtet sie kühl. Verärgerung wie schimmernde Reflexe auf Wasser in dem schmalen blassen Gesicht.

Ein Gesicht, an dem, sieht man genauer hin, irgendetwas nicht stimmt: eine feine Asymmetrie. Das linke Auge blickt starr geradeaus, das rechte ist beweglicher, lebendig. Ungewöhnlich dunkle Augenbrauen, die über dem Nasenrücken fast zusammenstoßen, schmale, entschlossene Lippen.

Ein Mädchen, K. selbst mit zwölf oder dreizehn so ähnlich wie ein Spiegelbild.

3

Feiern Sie doch mit uns das Ende des Trimesters: U. A. w. g. Danke!

Woher weiß K., dass sie erst in letzter Minute zu dem Beisammensein in Professor M.s Haus am Lake Orion eingeladen wurde?

Nun – sie weiß es nicht. Nicht mit absoluter Sicherheit.

Sie hat jedoch Grund zu der (starken) Vermutung, dass andere aus dem Seminar, Professor M.s Lieblingsstudenten, schon mehrere Tage vor ihr eingeladen wurden, ein Schluss, der auf anders nicht erklärbaren Anhaltspunkten beruht, auf Bemerkungen, im Seminarraum gehört und im Korridor davor, auf gemurmelten Antworten, mahnendem Lächeln (weil sie in der Nähe stand, und obwohl sie konzentriert auf ihr Handy sah, waren sie bei ihr vorsichtig oder argwöhnisch: das war ihrer Erfahrung nach häufig vermischt und nicht zu unterscheiden; auch wenn bei ihren Verwandten vielleicht noch etwas anderes hinzukam, der Wunsch zu beschützen). Tatsache war, vorausgesetzt, ihre Schlussfolgerung war richtig, dass zumindest einige andere schon in der Woche zuvor Einladungen bekommen hatten, vielleicht nicht alle (fünfzehn) aus dem Seminar, einige aber schon, woraus folgt, sie kann sich sicher sein, dass ihre Einladung verspätet war, am Dienstagvormittag um 10:28 in ihrem Posteingang eintraf.

Und natürlich wusste sie erst durch den Eingang der Einladung im Nachhinein, worüber diese (bestimmten) anderen, Professor M.s Lieblingsstudenten, am Freitag zuvor gesprochen hatten.

Zu dem Zeitpunkt hatte sie keine Ahnung. Nicht einmal einen Verdacht.

Und daran ist nichts zu deuteln: Die Einladung zu der Party zum Trimesterende kam per E-Mail, wie bei den anderen auch, sodass die Verspätung um einen oder zwei, drei Tage, so ihre unermüdlich kreisenden Gedanken, nicht dem amerikanischen Postdienst zugeschrieben werden kann. Ihre Einladung ist offenbar mit einer anderen/späteren Mail versandt worden, unpersönlich, das heißt, nicht persönlich. Allerdings an sie adressiert.

Genauer gesagt: adressiert an S.L. Karrell.

Sicher nicht von Professor M. Von seiner Assistentin. Die in Professor M.s Namen die Einladungen verschickt hat.

Beschämend: Anstatt sie abzulehnen, diese beleidigende Einladung, die zweifelsfrei erst Tage nach den zuerst versandten Einladungen kam, hat sie, S.L. Karrell, bereitwillig zugesagt; schlimmer noch, in einem Ton, den sie sich zu eigen gemacht hat, einem Ton, der nicht ihrer war, fröhlich und munter, ohne sich die mit Fug und Recht empfundene Kränkung anmerken zu lassen, die atemlose Antwort getippt:

Vielen Dank. Ich komme!

Beim Überdenken jedoch das Satzzeichen verworfen und, das Manische gedämpft, geschrieben:

Vielen Dank. Ich werde hoffentlich teilnehmen können.

Und es noch einmal überdacht, sich an der schludrigen Unlogik des Futurs gestoßen, präziser formuliert und geschrieben:

Vielen Dank. Ich kann hoffentlich teilnehmen.

4

Denn K. lenkt ein, immer.

K. bleibt nur selten standhaft.

Genauso wie Professor M.s (altkluge) Tochter nicht einfach einlenkt, bloß weil eine Fremde sie dümmlich anlächelt. Und instinktiv widersteht die Tochter vielleicht auch dem Impuls der vom Lächeln ihres Gegenübers zum Feuern getriggerten Neuronen ihres Gehirns, ihrerseits zu lächeln.

Mit Widerstand dieser Art, hat sie geglaubt, wird sie fertig. Die (unvernünftige) Fahrt an den Lake Orion hat ihre Abwehrkräfte geschwächt.

Sieben Meilen von der Universität entfernt. Das bedeutet, diejenigen ohne eigenes Fahrzeug (so wie K.) müssen die mit Fahrzeug bitten, sie mitzunehmen.

Ein bemühtes Zusammensein. Geselligkeit. Mit K.s Rivalen. Mit jenen, die ihr, wenn sie könnten, an die Gurgel springen würden.

Wo K. zwangsläufig außerhalb steht.

Wo sie (allein) außerhalb steht.

So ist es immer. Ist man erst einmal draußen, kann man nie mehr drin sein.

Denn: einmal draußen, reißt die Verbindung.

Und damit einhergehend: Diejenigen, die drin sind, wissen nicht, dass sie drin sind. Sie haben ja keinen Begriff von draußen.

Nur die draußen wissen Bescheid. Denn draußen schärft den Verstand wie einen rasiermesserscharfen Säbel, wohingegen drin das duldsam geduckte Herdentier ist, das ahnungslos im Pferch grast.

5

Oh! Das ist es.

Sieht am linken Bein des Mädchens, von der Tür nicht erkennbar, eine Aluminiumschiene.

Bemerkt, dass das linke Bein wesentlich dünner ist als das rechte, das ihr normal vorkommt, wenngleich dünn.

Und dass die Asymmetrie dieses Mädchengesichts in dem schmächtigen dünnen Körper wiederkehrt, der sich so sparsam bewegt, mit seinen Kräften haushält (begreift K. nun), wie das Gesicht mit seinem Ausdruck haushält.

Fühlt sofort eine Verwandtschaft mit dem Mädchen. Wie ich. Wie ich. Keine Schiene an K.s Bein, aber eine (unsichtbare) Schiene rings um den Körper.

Sie ist darin gefangen, ist darin verkümmert.

Kein Mitleid mit Professor M.s Tochter, Mitleid mit sich selbst.

»Wenn du mir deinen Namen sagst, sag ich dir meinen.«

Innerlich ist K. nicht älter als zwölf, dreizehn. Der Rest ist Vorspiegelung falscher Tatsachen.

Das Mädchen lacht überrascht auf. Seine Augen sind verschleiert, unwillig. Doch als es sieht, dass K. gespannt wartet, sagt es achselzuckend: »Hertha.«

»Hertha! Das ist ein schöner Name.«

Heftiges Kopfschütteln des Mädchens.

»Ist er nicht. Ich hasse ihn.«

»Aber er ist ungewöhnlich – Hertha. Eine Hertha habe ich noch nie kennengelernt.«

»Natürlich nicht. Das geht allen so.«

»Bist du nach jemandem aus deiner Familie benannt?«

»Ja. Einer Urgroßmutter mütterlicherseits. Oder Ur-Urgroßmutter. Sie war angeblich eine Tuscarora.«

Hertha lächelt, weil sie ihre Besucherin zum Lächeln gebracht hat. Wird etwas zugänglicher, ist nicht mehr so genervt über die Störung, möchte K. aber begreiflich machen, dass sie das nicht beeindruckt, weder die Vorfahren noch die Überspanntheiten ihrer Mutter, sich bloß dafür geniert.

»Also, wie heißt du?«

Aus heiterem Himmel, eine vom Wind herangetragene Feder, von der Erwähnung der Native Americans eingegeben: »Kestrel.«

»Kestrel.« Das Mädchen wiederholt den Namen skeptisch. »Ist das nicht irgendein Vogel? – ein Falke?«

K. will ganz genau sein, sogar pedantisch, und erklärt, kestrel seien bloß zwei Silben, mit denen auf Englisch eine bestimmte Spezies von Raubvögeln bezeichnet wird, Kestrel sei aber auch ein Nachname, der Familienname ihres Vaters.

Die Lippen des Mädchens verziehen sich zu einem Lächeln. Es vermutet, dass es auf den Arm genommen wird.

»Und was ist dein Vorname?«

»Kestrel.«

»Ach, das ist Unsinn. Du bist – Kestrel Kestrel?«

»Nein, nur Kestrel, Hertha. Mich gibt es nur einmal.«

Sie lachen zusammen. Fröhlichkeit fließt zwischen ihnen wie elektrischer Strom.

K. hat inzwischen die umbaute Veranda betreten. Unaufgefordert, aber auch nicht nicht aufgefordert.

6

Die Spieltheorie ist ein Modell des Lebens, es sei denn, das Leben ist ein Modell der Spieltheorie.

In der Spieltheorie ist ein Nullsummenspiel eines, bei dem es einen Gewinner und einen Verlierer gibt und die Beute an den Gewinner geht, nichts aber an den Verlierer.

Und bei dem die Summe der durch den Vorgang erzielten Gewinne/Erträge null ist.

Simpelste Ökonomie. Darwin’sche natürliche Auswahl. Die Schwachen bleiben auf der Strecke, die Starken führen ihre Wagen über die Gebeine der Toten. Gefangene werden nicht gemacht, es wird nicht verhandelt. Eine Hobbes’sche Welt, die Tyrannei der Macht schafft das Recht.

Übliche amerikanische Denkweise: Alles für den Gewinner!

Natürlich ist auch ein Nicht-Nullsummenspiel möglich. Denn erwirbt jemand Wissen, zieht das nichts vom Wissenserwerb eines anderen ab. Und eignet er sich eine »Kultur« an, zieht das nichts von der Kulturaneignung eines anderen ab.

K. weiß nie so recht, was »Liebe« ist, obwohl sie das tröstliche/verführerische Wort schon so lange hört, wie sie zurückdenken kann. In seiner reinsten Form – (falls es etwas so schwer Fassbares überhaupt in reiner Form geben kann) – ist Liebe der Inbegriff des Nicht-Nullsummenspiels. Denn es kann sein, wird behauptet, dass zwei sich in gleichem Maße lieben und ihre Liebe dann verdoppelt wird, nicht halbiert; keiner von beiden Spielern »gewinnt«, keiner von beiden verliert zwangsläufig, und nichts ist verloren. In der Theorie.

In Wirklichkeit aber kommt es K. so vor, als wäre die »Liebe« der Inbegriff des Nullsummenspiels.

Sie weiß aber nicht, wie dieses Spiel gespielt wird, und umgeht es lieber. Kein Vertrauen, kein Schmerz. Sie kann sich nicht einmal vorstellen, dass jemand ihren Körper berührt.

Ihn penetriert, in sie eindringt – nein.

Es ist so schon demütigend genug, tief getroffen, enttäuscht von Professor M., der ihr nicht die Anerkennung zollt, die ihr gebührt, aber verliebt in Professor M., (sie ist sich sicher!) ist sie nicht.

In einem Doktorandenkursus, der zu den angesehensten in den Vereinigten Staaten gehört, berüchtigt für seine brutale Konkurrenz, wodurch schwächeren Studenten ständig droht, aussortiert zu werden, irritierte Professor M. die Teilnehmer in der ersten Lehrveranstaltung mit der Aussage, er schlage vor, in dem Trimester nach dem Nullsummen-Modell zu verfahren; er habe seinerseits keinerlei Interesse an »Benotungen« und würde gern allen Teilnehmern nur eine einzige Note geben, ganz am Ende des Trimesters, und zwar allen dieselbe.

»Mein Plan ist folgender: Ich möchte die Konkurrenz und die, wie ich höre, mit ihr einhergehende Negativität eindämmen, sie schmälert ja die Freude an philosophischen Erkundungen, die doch das vorrangige Motiv sein sollte, und schlage deshalb vor, dass alle damit einverstanden sind, dieselbe Note zu erhalten.«

Verblüfftes Schweigen. Nervöses Lächeln. Fragende, missbilligende Blicke, die vom einen zum anderen rings um den langen Eichentisch flogen.

Das Grübeln kam wie ein Migräneanfall über jeden Einzelnen am Tisch.

War dieser Vorschlag eine Variante des Gefangenendilemmas? Eine Finte? Ein Scherz?

Bis schließlich, nach zermürbendem Schweigen, jemand am Tisch die Hand hob und fragte, was für eine Note das sein würde.

»Eins minus.«

Eins minus! Beklommenes Lachen, mattes Lächeln. Professor M., ein wohlwollender, interesseloser Buddha, der alle in gleicher Weise anschaut.

Jeder still für sich: Aber ich – ich bin keine Eins minus. Ich bin eine Eins.

Und mittendrin, von geringer Größe, leicht zu übersehen, die Stirn in Falten, die tiefliegenden Augen zornig-feucht, saß K., die Arme fest vor dem schmalen flachen Oberkörper verschränkt, wie um stillzuhalten, ihr schnell schlagendes Herz zur Ruhe zu zwingen.

Ich nicht. Ich nicht. Ich bin keine von euch.

Beim Blick in die Gesichter beteuerte Professor M., sie könnten über den Vorschlag abstimmen – anonym. Die Wahl sei natürlich geheim!

»Niemand soll sich genötigt fühlen, so oder so zu votieren oder überhaupt abzustimmen. Thema dieses Seminars ist die ›Philosophie des Geistes‹, aber es sind natürlich Philosophien des Geistes, Plural, das ist das eigentliche Thema. Sie bekommen von mir Stimmzettel«, sagte er wie ein ernsthafter Vorschullehrer, während er schon Rechtecke aus unbeschriebenen Bogen Papier riss, sie faltete und um den Tisch herumgehen ließ, für jeden eines, damit sie ihr Votum vor den Blicken der anderen verbergen konnten, wie bemühte Kinder vielleicht.

K.s Hand zitterte, als sie in Druckschrift NEIN auf ihren Zettel schrieb und ihn zusammenklappte.

»Vielen Dank! Wollen mal sehen, wie Sie abgestimmt haben.«

Sammelte die Stimmzettel ein, sah sie mit gehobenen Brauen durch – alle (fünfzehn) Zettel auf demselben Stapel.

»Tja, es ist einstimmig – nein.«

Rings um den Tisch nervöses Lachen, Erleichterung, Aufregung. Aber auch große Angst.

»Sie haben die Nicht-Nullsummen-Variante abgelehnt. Haben die Sicherheit einer garantierten Note abgelehnt in der Hoffnung, sich eine bessere Note zu erarbeiten. Auch wenn einige von Ihnen diese Entscheidung vermutlich bereuen werden, es ist eine achtbare Entscheidung. Den sicheren Hafen des Sozialismus ablehnen – bei unsicherem Ausgang ein Risiko eingehen wollen –, mehr können Sie nicht tun.«

K. war sehr erleichtert. Denn was wäre ihre Note wert, wenn alle Noten gleich waren? Sie wollte nicht so gut sein wie alle anderen, darin lag kein Verdienst.

Und mehr noch, eine Eins minus als Note war keine sonderliche Leistung.

»Meine Seminare sind allerdings keine Nullsumme. Einem Einzelnen den Sieg und den anderen die Niederlage zuerkennen, so etwas tue ich nicht. Das widerspricht meinen Prinzipien. Ich habe nichts dagegen, allen eine Eins zu geben, wenn die Note verdient ist – wenig wahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Mein Desinteresse an Noten – meine Verachtung für Ranglisten – stört die Wahrnehmung meiner beruflichen Aufgaben nicht. Die Zukunft liegt in Ihren Händen – machen Sie daraus, was Sie können.«

Später, als das Seminar sich auflöste, wollte jemand von Professor M. wissen, ob Studenten früher einmal auch schon anders abgestimmt hätten, und er erwiderte lachend: Nein. Kein einziges Mal.

Und waren die Wahlen einstimmig?

Ja. Immer.

»Dabei warte ich darauf, einmal überrascht zu werden.«

K. ging weg, von Entzücken erfüllt, was eine quälende Form von Angst ist. Sie würde M. zu seiner Überraschung verhelfen.

7

Sie sah sie erst jetzt, als sie näher herantrat, eine Krücke aus Aluminium, die auf dem Dielenboden neben der Korbschaukel lag. Und das (bloße) linke Bein des Mädchens, den (bloßen) linken Fuß, so weiß, dass sie schier leuchteten im flimmernden Filigran des Lichts.

Zu jung für multiple Sklerose, denkt K. schockiert. Kinderlähmung eher nicht. Ein Geburtsfehler? Eine seltene neurologische Erkrankung?

Ja, K. ist schockiert, aber auch erleichtert. Denn ihre erste Regung ist Neid, Eifersucht. Dieses (beschädigte) Kind ist seines.

Und immer würde er dieses Kind mehr lieben als mich, wenn er mich liebte.

Die Ehefrau vielleicht ja nicht. Die Tochter aber schon.

Nicht leicht, die Tatsache zu verkraften, dass M. eine Familie hat. Eine Frau, jetzt eine Tochter – ein Zuhause wie jedes andere.

Aus dem Schoß der Ehefrau die Tochter. So banal!

M. ist (letzten Endes) ein biologisches Wesen, ein sexuelles, sinnliches. Obwohl seine meisterhafte Sprachbeherrschung, die chirurgische Präzision seines logischen Denkens nichts von dieser biologischen Natur ahnen lassen.

Eine Seite des bedeutenden Mannes, die ganz gewöhnlich ist. Nietzsche würde sagen: Menschlich, allzumenschlich.

K. ist tief getroffen, fühlt sich betrogen; es ist töricht, aber sie kann nicht dagegen an. Zwar gab es Philosophen, die für ihr zölibatäres Leben berühmt waren – Spinoza, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche –, doch es ist blauäugig zu erwarten, heutige amerikanische Philosophen lebten ehelos.

Trotzdem ist K. enttäuscht. Nur ein bisschen.

Sie fragt Hertha, was sie gerade liest, und ist überrascht, als die ihr das Cover des Taschenbuchs zeigt – Orwell, Neunzehnhundertvierundachtzig.

»Ist Orwell nicht ein bisschen zu düster für dich? Ich meine – deprimierend …« Sie hatte Orwell erst gelesen, als sie viel älter war als Hertha, da ist sie sich sicher.

Hertha lacht verächtlich, entblößt Zähne, so klein wie die eines Kindes.

Eine alberne Erwachsenen-Frage, K. hätte es besser wissen sollen.

»Ich mag deprimierende Sachen. Daran merkt man, dass es stimmt.«

»Wirklich! Was sagen deine Eltern dazu?«

»Neunzehnhundertvierundachtzig steht bei uns in der Schule auf der Liste der Lektüreempfehlungen. Wir suchen uns im Leistungskurs Englisch die Bücher aus, für die man Zusatzpunkte bekommt, wir schreiben Fünfhundert-Wort-Kritiken. Ich hab schon Farm der Tiere gelesen und Herr der Fliegen …«

»In die wievielte Klasse gehst du, Hertha?«

»In die neunte.«

Die neunte! K. hätte auf siebte getippt, vielleicht achte. Aber Hertha ist wohl doch älter.

Vierzehn? Ihr körperlicher Zustand hat ihre Entwicklung gehemmt.

Klein für ihr Alter. Feine Glieder. Die nervtötende Asymmetrie ihrer Augen.

K. fragt sich, ob dieses Kind bereits menstruiert. Wohl nicht.

Sie hat erst mit sechzehn zu menstruieren begonnen, damals ein traumatisches Erlebnis, das man am besten vergisst. Seitdem bekommt sie die sogenannte Periode nicht periodisch, sondern mit Unterbrechungen. Wenn sie zu essen vergisst und Gewicht verliert, bleibt die Periode aus, was ihr lieber ist.

Hertha ist natürlich untergewichtig. Dünne Knochen, ein vorstehendes Schlüsselbein, wie bei K., und diese wehmütigen Schatten unter den Augen … Hertha dürfte beim Gedanken an die Menstruation genauso entsetzt sein, wie sie es in dem Alter war.

Dem eigenen Körper ausgeliefert. Einem weiblichen Körper. Was für eine Schmach!

»Ein bisschen unheimlich ist es schon, Neunzehnhundertvierundachtzig zu lesen«, gibt Hertha zu. »Man erkennt, wie aus unserer Welt diese ›Der große Bruder sieht dich‹-Welt werden könnte. Überwachungskameras überall und Leute, die einer den anderen melden. Dass man niemandem mehr trauen könnte, fände ich am traurigsten.«

»Irgendeinen gibt es immer, dem man trauen kann.« K. sagt es mit heiterem Elan, die angebrachte Reaktion auf die so melancholische Bemerkung einer Heranwachsenden, meint sie.

»In einer Dystopie könnte man niemandem trauen. Weil alle Angst hätten und sich gegenseitig melden würden, um einer Bestrafung zu entgehen.«

Das Wort »Dystopie« spricht Hertha sorgsam aus. K. ist sich sicher, dass sie nicht wusste, was »Dystopie« bedeutet, als sie in Herthas Alter war.

»Sprichst du mit deinen Eltern über deine Lektüre?«

»Mit Dad nicht. Mit Mom manchmal. Sie hat viel zu tun und eigentlich keine Zeit, sich hinzusetzen und ein ganzes Buch zu lesen. Aber sie weiß, wer George Orwell ist, ich meine, was für ein Schriftsteller er ist. Ein Prophet.«

»Wirklich eingetroffen ist Orwells Prohezeiung ja aber nicht, oder? Neunzehnhundertvierundachtzig ist inzwischen viele Jahre vorbei, und wir leben nicht in – ist es Ozeanien? Kameras an öffentlichen Orten, die mag es geben, ja, an privaten aber nicht …« Das stimmt vermutlich nicht, wie K. weiß, doch sie will aufmunternd klingen. Sie möchte so gern, dass die Tochter des Philosophen sie wieder anlächelt, ihr hinreißendes kurzes scheues Lächeln aufsetzt.

Hertha sagt: »In dem Roman kommt so etwas wie Gesichtserkennung vor. Wenn Winston Smith nach Hause kommt und sich beim Teleschirm anmelden muss. Das hat Orwell geschrieben, bevor es Computer gab. Es ist aber, als würde ein Computer Winston Smith scannen.«

K. fragt Hertha, warum sie nicht mit ihrem Vater über ihre Lektüre spricht, und Hertha erwidert schulterzuckend, ihr Vater interessiere sich nicht für Bücher wie Neunzehnhundertvierundachtzig oder Farm der Tiere.

»Dad würde keine Zeit dafür verschwenden, dystopische Romane zu lesen – für ihn ist das bloß Fantasie. Und Fantasie verachtet er. Er habe nicht mal Zeit für die reale Welt, sagt er, geschweige denn für eine irreale. Geschichte interessiert ihn auch nicht so sehr, er sagt, wenn es mal passiert ist, wird es kein zweites Mal auf dieselbe Weise passieren, welchen Sinn soll es dann haben, etwas darüber zu erfahren. Sprache analysieren, die Logik, Mathematik – das ist etwas anderes, weil das real ist.« Hertha sagt es höhnisch, so als solle K. mit ihr mitlachen. »Ich glaub nicht, dass Dad George Orwell mal gelesen hat. Er würde ihn als Fantasten bezeichnen. Ich glaub, er hat mal gesagt, er hätte in seinem ganzen Leben noch nie einen Roman zu Ende gelesen.«

»Wirklich! Das ist kaum zu glauben«, wendet K. ein. Sie glaubt es aber doch.

Sie kann sich selbst kaum dazu zwingen, Romane zu lesen, Sachbücher meistens auch nicht; es ist die Sprache selbst, der sie misstraut, die übliche Sprache, die sehr unpräzise ist, mit der die meisten Menschen schludern, um sich gegenseitig zu täuschen und zu manipulieren. Jeder Versuch, etwas aus der Erfahrung zu rekonstruieren, statt die Erfahrung selbst zu Papier zu bringen, mit Worten und Symbolen, von denen nichts ablenkt, kommt ihr müßig vor.

K. fragt Hertha, ob sie weiß, was für eine Art Arbeit ihr Vater tut. Philosophie des Geistes – Dekonstruktion – Semantik …

»Manchmal will er es uns erklären. Wir können ihm aber nicht folgen. Er wird ungeduldig und macht es noch schlimmer, weil er sich so viel Mühe gibt und wir ihn trotzdem nicht verstehen. Eine x-beliebige einfache Aussage – ›Es regnet nicht mehr‹, oder: ›Alle Thebaner sind Lügner‹, oder: ›Was ist da?‹ –, die bedeutet nie das, was man glaubt, dass sie bedeutet. Manche Aussagen sind all-priori, und manche sind es nicht. Und dann gibt es noch imperisch, das hat keinen hohen Stand. Früher hat Dad uns Artikel gegeben, die er in Zeitschriften geschrieben hat, seit einiger Zeit aber nicht mehr, ich glaub, er hat resigniert. Meistens ist Daddy der Mann, der mit uns zusammen isst und nicht viel redet.«

K. ist verblüfft. Professor M.s Tochter, und so eine ignorante, tieftraurige Äußerung …

Eine Tochter, die eines Vaters nicht würdig ist. Sie wäre völlig anders.

»Hat dein Vater dir seine Arbeit erklärt, als du klein warst? Das mit der Sprache? – den Sätzen? Dass er Wörter unter die Lupe nimmt? Damals hätte es einfacher sein können, für mich wäre es das gewesen, glaub ich.«

»Einfacher? Was?« Hertha sieht K. skeptisch an.

»Einfacher, sein Denken zu verstehen. Als du jünger warst.«

»Warum sollte mich interessieren, was Dad denkt? Das interessiert niemanden, Mom eingeschlossen.«

Angesichts von K.s überraschter Miene fügt Hertha hinzu, aus der Familie ihres Vaters wisse keiner, was seine Arbeit ist. Sie respektieren ihn (glaubt sie) –, nehmen ihn aber nicht so ernst, wie sie es täten, wenn er zum Beispiel Ingenieur wäre; einer seiner Brüder ist Chemie-Ingenieur.

»Ich glaub, Dad hat mich erst bemerkt, als ich neun oder zehn war und er mit mir sprechen konnte. Jemand hat mal gesagt, Dad meint, Kinder wären wie Roboter.«

»Das hat dein Vater nie gesagt! Es war nur eine Metapher, die ist falsch verstanden worden.«

»Oder vielleicht: Kinder sind Roboter.«

»Das war ein Aufsatz über Descartes: Das Leib-Seele-Problem. Sein Einwand ist völlig falsch verstanden und falsch zitiert worden. Es geht dabei nicht um reale Kinder und auch nicht um Roboter. Es geht nicht einmal um einen kartesianischen Grundsatz; der ganze Artikel ist eine Dekonstruktion der Grammatik.«

Hertha sieht K. verständnislos an, hat keine Ahnung, wovon die spricht.

»Auf jeden Fall ging es nicht um Kinder, sondern um Tiere, die für Maschinen gehalten wurden, nicht für Roboter.«

Herthas Interesse erlahmt. Sich auf die Seite des Vaters zu schlagen, auf die der älteren Generation, wäre ein Fehler.

K. sagt, es sei sehr freundlich von Herthas Vater, seine Studenten zu einem Abschiedslunch einzuladen – noch dazu in so einem schönen Haus, an einem See. Von K.s anderen Professoren hat das noch nie einer getan.

Und sie fragt, warum Hertha sich nicht zu ihnen an den Tisch gesetzt hat – sie war doch bestimmt eingeladen?

Hertha verdreht die Augen, zuckt mit den Schultern. Als wolle sie sagen: Ja, klar, ist doch egal.

»Deine Mutter hat so ein schönes Buffet vorbereitet …«

So ein schönes Buffet. Mit Verachtung hört K. sich diese kindischen Worte sprechen. Sie will diesem Mädchen schmeicheln, unbedingt!

Denkt: Das Ohr des anderen korrumpiert uns. Wir sprechen, um gehört zu werden.

Wörter korrumpieren. Wörter sagen, wer wir sind.

Weshalb K. solche Anlässe meidet. Menschen meidet. Sie hat keine Macht über diese anderen, die sie einschüchtern, überfordern, die unabhängig von ihr existieren, ohne Bezug zu ihr …

»Manchmal geh ich schon rüber und setz mich dazu, zu Dads Doktoranden«, sagt Hertha leichthin. »Aber heute war mir nicht danach.«

Ganz beiläufig, diese Verachtung. Hertha ist eine arrogante, verzogene Göre, aber was für ein Segen, sie zu sein.

Der bedeutende Professor M., ein jüngerer Kollege von W.V. Quine und der Kollege/Rivale von Donald Davidson, ist für Hertha nichts Besonderes, ist bloß der Mann, der mit uns zusammen isst.

Für M.s Studenten ist diese gesellige Runde etwas, woran sie sich ihr Leben lang erinnern werden, M.s verwöhnte Tochter hingegen begreift es als lästige Zeitverschwendung, von der sie sich fernhält.

»Ich verbringe hier am See viel Zeit allein. Ich muss nicht dauernd mit Leuten reden. Ich hasse die Schule – da ist es so laut. Dad ist genauso – er ist auch lieber allein. Euch hierher einzuladen, einmal im Jahr, das tut er, weil es Tradition ist und er das von Harvard so kennt. Er erzählt immer davon, dass seine Philosophieprofessoren ihn zum Tee eingeladen haben. Aber eigentlich mag er es nicht, er hasst es. Wenn ihr wieder weg seid, ist er ausgelaugt. Geht in sein Arbeitszimmer und macht die Tür hinter sich zu, und Mom muss alles allein aufräumen. Wir sehen ihn erst morgen früh wieder.«

K. lacht gekränkt. »Mag er uns nicht – oder bloß nicht, dass wir hier sind, in seinem Haus? Er hat uns aber doch eingeladen.«

Hertha zuckt mit den Achseln. »Weiß nicht, wer ist denn ›uns‹? – Dad wird sich an keinen von euch erinnern, das ist alles weg, alles, was er tut, was er zu Leuten sagt, das ist für ihn alles nicht real. Sagen, das bedeutet ihm nichts, nur Schreiben ist wichtig. Und auch bloß ein klitzekleiner Teil davon, denn das meiste wirft er weg. Wenn er in sein Arbeitszimmer geht und die Tür hinter sich zumacht – das ist real.«

K. muss nachdenken: Wer ist uns? Sie ist kein Teil von irgendeinem uns.

Das Doktorandenseminar, das aus Rivalen besteht, ist kein uns. Ausgeschlossen!

K. sagt zu Hertha, sie sei nicht überrascht. Sie verstehe. Natürlich. Ihr Vater denke bestimmt ununterbrochen an seine Arbeit, schließlich habe er die mal als ein Möbiusband von Problemen bezeichnet; alles andere würde ihn ablenken.

Hertha will wissen, was ein Möbiusband ist. »Im Grunde etwas, was kein Ende hat. Und immer weitergeht.«

Das ist Dad, sagt Hertha.

Momentan auf derselben Seite, Schwestern-Töchter, die an Dad denken. Wehmütiges Lächeln.

Vielleicht ist es, auf seine Art, ein perfekter Moment. Inmitten von so vielem, was nicht perfekt ist.

Ich sollte gehen, denkt K. Demnächst. Jetzt.

Sie tut sich schon mit dem Begrüßen schwer, mit dem Verabschieden aber noch schwerer.

Es war ja reiner Zufall, dass sie Hertha begegnet ist, doch wahr ist auch, dass es im Universum keine Zufälle gibt: Alles, was ist, war immer unausweichlich.

Herthas Mutter, fällt K. ein, ist sicher nicht entgangen, dass sie sich von der Terrasse weggeschlichen hat. Ist ihr womöglich sogar ins Haus gefolgt. Und würde nicht wollen, dass eine Fremde durch ihr Haus irrt. Würde nicht wollen, dass eine Fremde ihre (behinderte) Tochter so bedrängt.

Von allen Gästen des Professors ist K. die Ausweichende, die es nicht fertigbrachte, Mrs. M. direkt anzusehen, es nicht fertigbrachte, dankbar zu lächeln, ihre Gastgeberin nur mit einem knappen Murmeln begrüßte, vor dem Handschlag zurückscheute.

Unverschämt!, wird über sie geflüstert.

Unbeholfen, absonderlich. Eine Autistin.

Meint sie, sie wäre uns überlegen? Oder fühlt sie sich uns unterlegen?

Der Gedanke, auf die Terrasse zurückzukehren, widerstrebt K. Über sie hinweggleitende Augen von Fremden, ein kollektiver Blick wie ein über sie geworfenes Netz … Und falls er auch anwesend ist, wird er sie gar nicht bemerken.

Wesentlich angenehmer, auf der umbauten Veranda zu bleiben. Wo sie Hertha gewachsen ist, und mehr als nur das.

Sie staunt, wie sehr dieses Kind ihr ähnelt. Diese Tochter von M. Hinter dem Kindergesicht ein schrecklich erwachsenes Sehnen. Ein blasser dünner Mund, den nie jemand küssen wird.

Aber ich werde dich küssen. Glaub mir.

Doch nein.

Zeit für K., zu gehen: die blöde Toilette suchen, ihr Vorwand für das Betreten des Hauses. Befürchtet, dass sie sich Hertha gegenüber auf eine Weise benehmen wird, die nicht wiedergutzumachen ist, unverzeihlich. Es kann sie ja niemand aufhalten.

Geh jetzt. Sofort.

Aber Hertha möchte K. eine ernst gemeinte Frage stellen. »Ist Dad ein guter Lehrer?«

K. schaut ungläubig, für einen Moment nicht fähig zu antworten.

»Ein guter Lehrer – das ist, als würdest du fragen, ob Einstein ein guter Lehrer war.«

»Was meinst du damit? War Einstein denn ein guter Lehrer?«

K. lacht, nicht aus Spott über die goldig unbedarfte Frage, sondern über ihre Absurdität.

»Ob Einstein ein guter Lehrer war, interessiert keinen Menschen. Das ist das Unwichtigste an ihm.«

8

Hochintelligent, übersprang Klassen, keine gute Idee, ihre Eltern wollten es aber so, ihre Lehrer auch, sinnlos, sich deswegen herumzustreiten, sie hätte sich gelangweilt, wäre missmutig gewesen, hätte sie in »ihrer« Klasse bleiben müssen.

Noch sehr jung also. Ein »Wunderkind«, »altklug«. Die Highschool absolviert, das College. Und auf einmal nicht mehr so jung: zwanzig und im ersten Studienjahr an der Universität.

Verzweifelt vor Angst in dem Seminar mit dem Titel Probleme der Philosophie des Geistes. Gehalten vom berühmten Professor M., dem Schützling, Mitarbeiter und Kritiker von W.V. Quine.

K. bezweifelt zwar nicht, dass sie die intelligenteste der fünfzehn Studenten ist, die sich für das Seminar eingeschrieben haben, die anderen ausnahmslos älter als sie, manche bereits im zweiten oder dritten Studienjahr, aber ihrer Beschaffenheit nach ist Intelligenz ein Wesenszug, kein Handeln; genau genommen nicht mal ein Handeln, sondern eine Reihe von Handlungen, ausgeführt von K. selbst vor anderen als Zuschauer.

Wie ein sich drehender Kreisel. Unkalkulierbar, in welche Richtung der Kreisel sich dreht, wohin er schließlich kippt. Wann das wilde Kreiseln endet.

Das Universum ist zwar bis ins kleine Detail determiniert, vorausberechnen kann man aber trotzdem nichts.

Nicht die Bewegungen des primitivsten Plattwurms, dessen Gehirn nur aus wenigen Zellen besteht. Nicht die Richtung, in die sich das menschliche Gehirn, das differenzierteste Instrument im (bekannten) Universum, entwickeln wird.

»S.L. Karrell« – diesen Namen sprach Professor M. in der dritten Seminarstunde laut aus, blickte fragend, mit unbestimmtem Lächeln, in die Runde, hatte offensichtlich keine Ahnung, wer von ihnen das war, wusste nur, dass ein von dieser Person in der Woche zuvor geschriebenes Referat ihn beeindruckt hatte, und sagte daher: »Würden Sie uns Ihr Referat bitte vorlesen? Vielen Dank!«

Sie schrieben jede Woche kurze Texte, Kritiken zu ihrer Lektüre. Thema dieser Woche war W.V. Quines Theorie der »leeren Namen«. Diese Kritiken wurden nicht benotet, es wurden auch selten welche im Seminar vorgelesen, denn M. führte seine Seminare nach dem Vorbild Sokratischer Dialoge, mit sich in der Rolle des Sokrates: provozierend, spielerisch, unberechenbar, fordernd und anstrengend, nie herzlos, aber manchmal süffisant und sehr bemüht bei denen, die schlecht abgeschnitten hatten, sodass man M.s Freundlichkeit mehr fürchtete als seine kritischen Bemerkungen.

K.s Herzschlag, das wird sie nie vergessen, setzte für einen kurzen Moment aus, als M. ihren Namen sprach; ihr Sein schien sich förmlich von ihrem Körper abzulösen wie Ektoplasma, erzitterte schier vor einem Erschrecken, das der Verzückung glich, als sie begreifen musste: Er hebt mich heraus! Es ist passiert.

K. hat nämlich immer gewusst, bei jeder Lehrveranstaltung, dass die stärkste Persönlichkeit im Raum, sehr wahrscheinlich ein älterer Mann, sie deutlich wahrnimmt.

Als er sah, dass »S.L. Karrell« K. war, die kindgroße Gestalt am Tisch, die am leichtesten zu übersehen, von den Größeren links und rechts neben ihr fast völlig verdeckt war, ließ M. sich nicht einen Hauch von Überraschung oder Enttäuschung anmerken, obwohl andere aus der Gruppe ihn anfangs mehr beeindruckt hatten, er sie aus früheren Semestern kannte, und S.L. Karrell neu in der Gruppe war, für M. eine Fremde.

Das Referat über die »leeren Namen« war kurz und bündig. War eine Sache von nicht einmal fünf Minuten, von K. mit Kinderstimme, einer bebenden, unsicheren, fast unhörbaren Stimme schnell heruntergerasselt, während M., die Stirn in Falten gelegt, die Augen geschlossen, genau zuhörte und überraschend heftig nickte. Denn für gewöhnlich war M. im Seminar gelassen, saß wie ein freundlicher Buddha an der Stirnseite des langen Eichenholztisches.

Dann aber schlug er die Augen auf und sah K. zum ersten Mal scharf an.

»Nun. Das war unerwartet, zumindest von mir.«

Sie hatte den Professor offenbar glücklich gemacht. Hitze stieg ihm ins Gesicht, ein großes Gesicht, mit kräftigem Kiefer, ausgeprägten Wangen und mit Falten, die den weich wirkenden vollen Mund umrahmten. Ein Blick des Verstehens, des Einklangs ging zwischen ihnen hin und her.

Nach einem Schweigen stellten die anderen K. zaghaft Fragen. Sie hatten ihre Darlegung – vielleicht – nicht ganz verstanden, scheuten nach der Reaktion des Professors aber vor scharfer Kritik zurück. Jeder Fehlgriff, egal von wem, konnte jetzt verhängnisvoll sein. Neid und Eifersucht wollten sie sich ebenso wenig anmerken lassen. K. beantwortete die Fragen in knappen nüchternen Worten, ohne Umschweife, insgeheim von einem Hochgefühl erfüllt, von Frieden.

Dachte: In meinem ganzen Leben wird niemals wieder etwas so perfekt sein.

Ihr Leben blitzte vor ihr auf, ihre Zukunft: Sie würde sich im Laufe des dreijährigen Doktorandenprogramms für alle Seminare, die Professor M. hielt, einschreiben. Würde ihre Dissertation bei Professor M. verfassen, und er würde sie bei allen Einzelheiten anleiten. Vielleicht ergatterte sie eine der begehrten Postdoc-Stellen im Fachbereich. Sie würde M.s Schützling werden, wie er W.V. Quines Schützling gewesen war. Sie wurde ganz schwach vor Gefühl für den Mann. Konnte ihn nicht frontal ansehen, nur von der Seite. In Interviews hatte M. von der Freude der Philosophie gesprochen, die der Gnade in der Religion ähnele. »Etwas, was wir eigentlich nicht verdienen, und dennoch stellt es sich ein. Von selbst, unaufgefordert.«

Oft hatte K. diese Freude nicht empfunden, im Seminarraum aber doch, wenn Professor M. seine volle Aufmerksamkeit nach so vielen Jahren der Entbehrung lächelnd auf sie richtete.

9

Es ist passiert. Die Würfel sind gefallen.

Mein ganzes Leben.

In der höhlenartigen Universitätsbibliothek suchte K. nach frühen Aufsätzen von M., publiziert in unbedeutenden philosophischen Zeitschriften und nicht immer auch in M.s Büchern wiederabgedruckt; sie staunte, dass der junge Philosoph seine wertvollen Arbeiten verschleudert hatte, ohne an das Prestige der Zeitschriften zu denken, in denen sie erschienen waren – vielleicht ahnte er in seinen Zwanzigern noch nicht, wie wertvoll diese Arbeiten eines Tages sein würden. Wenig bekannte philosophische/philologische Periodika, publiziert in Triest, in Taiwan, Tel Aviv, Buenos Aires, Winnipeg. Wurde M. als Teilnehmer am Symposium einer beliebigen Universität vom Herausgeber einer Zeitschrift angesprochen, gab er seine Artikel erstaunlicherweise kostenlos her. Als quöllen ihm die Taschen von Goldmünzen über.

Sie war so viel kleingeistiger, war viel verbissener. Sie würde Großzügigkeit von ihrem Mentor lernen.

Faszinierend für K., als sie herausfand, welche Gedankengänge aus früheren Arbeiten M. weiterverfolgte und welche er fallen ließ, während er seine wichtigsten Thesen zur natürlichen »Instabilität« und den »Verschiebungen« der Sprache formulierte; in einer seltsamen Wende schlug M. mit Anfang dreißig dann einen völlig anderen Kurs ein, beeinflusst von Donald Davidson, einem älteren Zeitgenossen, den er, allerdings nur knapp, in einer Fußnote erwähnte. (In späteren Werken zitierte er Davidson manchmal kritisch, nicht jedoch dessen frühe Arbeiten.) Faszinierend auch, als sie auf ältere, scheinbar verloren gegangene Aufsätze M.s aus dem Themenbereich des logischen Positivismus stieß, die er offenbar vergessen oder verworfen hatte: Zwei, drei Jahre lang hatte er Aufsätze zu Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen publiziert, später jedoch nicht mehr, und zur Zeit seines Hauptwerks, veröffentlicht mit Mitte vierzig, schloss M. gar nicht mehr an dieses frühere Werk an. K. war jedoch überzeugt, dass M., all seinem Genie zum Trotz, falsch abgebogen war. Der Standpunkt zu den »Grenzen der Sprache«, mit dem er sich früher von Wittgenstein abgesetzt hatte, war im Grunde fundiert gewesen.

Aufregend, dachte K., wenn sie diese früheren Thesen weiterverfolgen würde. Sie und M. könnten gemeinsam an Problemen arbeiten, die damit zusammenhingen. Als sein Schützling konnte S.L. Karrell M. eine große Hilfe sein; wenn er es wünschte, konnte sie von ihm verfasste, in Zeitschriften veröffentlichte Abhandlungen zusammentragen, sie für eine Publikation in Buchform vorbereiten; sie konnte sie durchsehen, bearbeiten, konnte Bibliografien erstellen, Fußnoten verfassen, Indexe anlegen, Aufgaben erledigen, die immer langweilig waren. Ihre Namen würden sich verbinden. Sie würden zusammen auf dem Rücken von Büchern erscheinen, die noch geschrieben werden mussten.

Ältere Philosophen beziehen häufig jüngere als Mitautoren bei ihren Artikeln ein; es ist Usus, dass der Name des jüngeren Philosophen vor dem des älteren angeführt wird. Die Fachkollegen wissen aber schon, wer der Schützling ist und wer der Mentor.

Eines Tages würde K. (möglicherweise) (bestimmt) M.s literarischen Nachlass verwalten. In einigen Jahrzehnten. M. würde bis Mitte neunzig leben, wie sein verehrter Mentor W.V. Quine. Wie Bertrand Russell. Sie würde zusehen, dass sie ihren Mentor überlebte, damit sie, wenn sie gebraucht wurde, sich um ihn kümmern konnte.

10

Dann aber ging irgendetwas schief.

Warum, wieso?, sollte K. nie erfahren.

Nicht weniger scharfsinnig als sonst, sogar noch sicherer. Willens, sich im Unterricht zu äußern, auf M.s provozierende Fragen zu antworten. Etwas gewagt vielleicht, spielte K. einmal sogar auf bestimmte frühere Thesen des Professors an, von denen vermutlich niemand im Seminar etwas wusste und die sogar M. selbst (womöglich) vergessen hatte. Sie hatte Davidson zitiert, Quine. Ist der Körper für das ihm innewohnende Bewusstsein ein »abstraktes Objekt« – besitzen wir einen apriorischen Begriff von unserer körperlichen Existenz? Sie zitierte Wittgenstein: Verfügen wir über Wissen jenseits von Sprache? Gibt es ein Wissen, oder gibt es nur – Wissen? Sie sprach stockend, leise, aber wagemutig, wie nur M. nachvollziehen konnte; er hatte sie bitten müssen, das eben Gesagte zu wiederholen, und sie dann über den langen, matt polierten Tisch hinweg ungläubig angeschaut, als höre er nicht recht. An seinen Augenwinkeln hatten sich Fältchen gebildet, sein Blick hatte sich eingetrübt, war nicht zu deuten. Sein Mund hatte gezuckt, aber er hatte nichts gesagt, kein einziges Wort. Eine unangenehme Stille, in der niemand sprach. Wie Wasser über flaches Gestein rinnt, ging der Augenblick vorbei.

Doch dann veränderte sich nach und nach etwas. Wochen vergingen, und M. forderte K. nie mehr auf, eine der wöchentlichen Kritiken vorzulesen. Er sah sie offenbar gar nicht, wenn sein unruhiger Blick über den Eichentisch hinwegging; wenn sie etwas zur Diskussion beitrug, wartete er höflich ab, bis sie gesprochen hatte, sagte aber nie etwas dazu.

So unmerklich wie die langsamen Verschiebungen der tektonischen Platten in der Erdkruste.

Kontinentalverschiebungen, Sprachverschiebungen. Verschiebungen von Wortbedeutungen, die nicht von Dauer sind.

Eines Tages würde K. diese Eigentümlichkeit des geistigen Lebens, vermutlich die rätselhafteste überhaupt, erforschen: die Verschiebung.

11

Ein Nullsummenspiel hängt von den Handlungen anderer ab. Das ist die Tragödie des Lebens inmitten von anderen.

Definition von andere: nicht-du.

12

Ein prominenter Dadaist kam dahinter, dass er Selbstmord verüben wollte.

Er wollte aber nicht als Selbstmörder »identifiziert« werden.

Er schlug vor, einen Scharfrichter ein Menschenopfer-Ritual als Dada-Ritus vollziehen zu lassen.

Scharte zwölf Dadaisten-Freunde um sich, die einer wie der andere bereit waren, das (potenzielle) Opfer zu sein.

Doch wer würde der Scharfrichter sein? Reihum erklärten sie:

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Pas moi.

Enttäuscht setzten die Dadaisten deshalb (ungebrochen) ihr Leben fort.

13

Sie wusste es. Noch ehe sie die Abschlussnote für das Trimester bekam: die Eins minus.

Das Gefühl von Sand, der nachgibt, einbricht. Man hat nur auf Sand gebaut.

Ein Todesurteil: Eins minus. In der Philosophie ist man entweder herausragend oder nicht herausragend.

Aristoteles hätte es vielleicht so ausgedrückt:

Eine Note Eins ist ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Indiz für eine Zukunft in der Philosophie.

Eine Note Eins minus ist ein Indiz für keine Zukunft in der Philosophie.

Genau genommen war es nicht die Note als solche: Professor M.s Urteil über sie als zweitklassig, das war das Vernichtende.

Du bestrafst mich. Ich bin zu weit gegangen.

Verzeih mir!

Das Mark in ihren Knochen eisig-strahlend. Sie schlotterte so sehr, dass ihre Zähne klapperten wie alberne Kastagnetten.

Ging zum Büro des Professors im obersten Stock des Linguistischen Instituts. Benommen vom Treppensteigen. (Der Fahrstuhl dem Lehrkörper vorbehalten.) Wagte nicht, an seine Tür zu klopfen, die einen Spaltbreit offen stand zum Zeichen dafür, dass M. anwesend war, mit buddhahafter Gleichmut an seinem Schreibtisch saß.

Eine schwere Eichentür mit einem Milchglasfenster, auf dem in (etwas verblichenem) Schwarz Professor M.s vollständiger akademischer Titel geschrieben stand.

Sie wusste es, er wusste es: dass er sie vernichtet hatte.

Genauso wie er wusste, denn wie hätte es anders sein sollen, dass S.L. Karrell für ihn etwas Besonderes war, nicht nur die intelligenteste Studentin im Seminar, sondern auch auf andere, persönlichere Weise besonders in seinem Leben.

Sie war aus dem Seminarraum gelaufen, so tief getroffen, dass es ihr die Sprache verschlug. Und er war in diesem letzten Seminar ihrem unglücklichen Blick ausgewichen. Dem Schmerz, den man ihr ansah. Die anderen – wussten sie es? Sie ertrug es nicht, bestimmt hatte er manche von ihnen besser benotet als sie. Einige lächelten, sonnten sich in ihren guten Noten. Keines Blickes gewürdigt, die kindgroße K., die gedemütigt den Rückzug antrat.

Für eine flüchtige Stunde M.s Favoritin. Wie ein mit Helium gefüllter Ballon, der zu den Bäumen aufsteigt – und schon bald in sich zusammenfällt und herabsinkt.

Aber du weißt, dass ich dich liebe, du hast mich im Innersten getroffen.

Kannst du mir verzeihen?

Steigt die Treppe zum obersten Stock des Linguistischen Instituts hinauf. Das Herz schlägt gegen ihre Rippen. Die Augen brennen vor Tränen. Sie zittert vor Kälte. Oben angelangt, gelähmt vor der Tür zu M.s Büro.

Womöglich hat M. sie gesehen. Wenn nicht jetzt, dann schon vorher. Im Flur vor dem Seminarraum. Auf der Treppe, auf dem Gehweg. Von ferne, in der Dämmerung. Beim Verlassen des historischen Gebäudes des Linguistischen Instituts, den Blick gesenkt, benommen. Ein wachsweißes Gewicht, aus dem das Blut gewichen ist. Ging wie eine Schlafwandlerin. Wie ein Tier, wenn es durch den Treibgang zum Schlachten taumelt, nachdem man ihm mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf geschlagen hat, aber noch auf den Beinen, unsicher wankend, entschlossen, nicht zusammenzubrechen.

Oder vielleicht, wahrscheinlicher, er hat sie nicht gesehen. Warum hätte er sie sehen sollen?

Nahm die junge Frau, der er in die Brust gebohrt hatte, so wenig wahr, wie er es wahrnahm, wenn er sich mit einem feinen Zahnstocher zwanglos ein winziges Speisebröckchen aus den hinteren Backenzähnen pulte.

14

Eine schemenhafte Gestalt, als Silhouette hinter der Milchglasscheibe der Bürotür. Doch als die Tür aufgestoßen wird – niemand.

Was heißt: nicht jemand. Aus der Klasse möglicher Jemands