2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Die Endlagerung von wärmeentwickelndem radioaktiven Abfall gilt in Deutschland als außerordentlich herausfordernde Aufgabe, die nachfolgende Generationen noch sehr lange belasten kann - ein wesentlicher Grund für die Abkehr von der Atomtechnik. Der Autor, der seit 1976 Erfahrungen mit wissenschaftlichen Sicherheitsbewertungen von nukleartechnischen Anlagen auch aus kritischer Perspektive besitzt, versucht eine möglichst quantitative vergleichende Risikobewertung der Endlagerung: Das Schadenspotential eines deutschen Endlagers ist zwar hoch, fällt aber im Vergleich zu dem ähnlich gelagerter weniger wahrgenommener Schadenspotentialen spätestens nach 500 Jahren, wenn die durchdringende Strahlung weitgehend verschwunden ist, nicht mehr aus dem Rahmen: Bereits nach 50.000 Jahren ist die radiologische Toxizität des eingelagerten Schwermetalls auf die von Aspirin zurückgegangen. Der sichere Einschluss in einem geologischen Endlager stellt damit eine herausfordernde, aber grundsätzlich als gelöst zu bezeichnende Aufgabe dar: Aufgrund von naturgesetzlichen Gegebenheiten wie chemische Rückhaltung und Verdünnung kann nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden, dass störfallbedingt schwere Beeinträchtigungen in der Biosphäre auftreten. Aus der technisch wissenschaftlichen Literatur sind keine dieser Position widersprechenden Argumente abzuleiten. Zur effizienten Findung eines deutschen Endlagers wird das Aufbrechen von über Jahrzehnte aufgebauten Ängsten über eine strikt wissenschaftsaffine Diskussion angemahnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

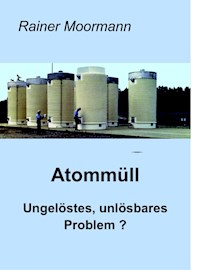

Atommüll

Ungelöstes, unlösbares Problem ?

Technisch-Naturwissenschaftliche Aspekte der Endlagerung hochaktiven Atommülls. Ein Versuch zur Versachlichung der Debatte.

Oktober 2021

Rainer Moormann

Kurzfassung

Die Endlagerung von wärmeentwickelndem radioaktiven Abfall gilt in Deutschland als außerordentlich herausfordernde Aufgabe, die nachfolgende Generationen noch sehr lange belasten kann - ein wesentlicher Grund für die Abkehr von der Atomtechnik. Der Autor, der seit 1976 Erfahrungen mit wissenschaftlichen Sicherheitsbewertungen von nukleartechnischen Anlagen auch aus kritischer Perspektive besitzt, versucht eine möglichst quantitative vergleichende Risikobewertung der Endlagerung: Das Schadenspotential eines deutschen Endlagers ist zwar hoch, fällt aber im Vergleich zu dem ähnlich gelagerter weniger wahrgenommener Schadenspotentialen spätestens nach 500 Jahren, wenn die durchdringende Strahlung weitgehend verschwunden ist, nicht mehr aus dem Rahmen: Bereits nach 50.000 Jahren ist die radiologische Toxizität des eingelagerten Schwermetalls auf die von Aspirin zurückgegangen. Der sichere Einschluss in einem geologischen Endlager stellt damit eine herausfordernde, aber grundsätzlich als gelöst zu bezeichnende Aufgabe dar: Aufgrund von naturgesetzlichen Gegebenheiten wie chemische Rückhaltung und Verdünnung kann nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden, dass störfallbedingt schwere Beeinträchtigungen in der Biosphäre auftreten. Aus der technisch wissenschaftlichen Literatur sind keine dieser Position widersprechenden Argumente abzuleiten. Zur effizienten Findung eines deutschen Endlagers wird das Aufbrechen von über Jahrzehnte aufgebauten Ängsten über eine strikt wissenschaftsaffine Diskussion angemahnt.

Impressum

Autor und Herausgeber: Rainer Moormann, Talbothof 41, 52070 Aachen

Copyright Coverbild: Nuclear Regulatory Commission, Public domain, via Wikimedia Commons

ISBN: 9783754615492

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung des Textes

2 Was ist wärmeentwickelnder Atommüll ?

3 Wie giftig bzw. gefährlich ist der Atommüll?

3.1 Aufnahme mit der Nahrung

3.2 Belastung durch Strahlung des Atommülls von Außen

4 Wie sicher kann der Einschluss des Atommülls im Endlager gestaltet werden ?

4.1 Grundlagen der Endlagerung

4.2 Sicherheitsanforderungen

4.3 Zu erwartende Entwicklungen

4.4 Abweichende Entwicklungen

4.5 Hypothetische Entwicklungen

4.6 Eindringen in das verschlossene Endlager

4.6.1 Beabsichtigtes Eindringen zum Abbau von Waffenmaterial

4.6.2 Unbeabsichtigtes Eindringen in ein verschlossenes Endlager

4.7 Fazit zur Endlagersicherheit

5 Stand der wissenschaftlichen Diskussion

6 Technik versus Akzeptanz

7 Zusammenfassung

Über den Autor

Abkürzungen

Im Zuge der Diskussion um die erste Fassung eines Memorandum vom 16.07.2020 zum Weiterbetrieb der noch vorhandenen 6 deutschen Kernkraftwerke/#GER6 (s. https://Saveger6.de) für ca. 12 Jahre wurde den Autoren Rainer Moormann und Anna Veronika Wendland häufig entgegengehalten, bei weiterhin ungelöster Atommüllfrage verböte sich ein Weiterbetrieb. Das Endlagerproblem wird also - auch wegen der zeitlichen Dimension von hunderttausenden Jahren für die Notwendigkeit einer sicheren Aufbewahrung - als ein entscheidendes Argument gegen eine Weiternutzung der CO2-armen Kerntechnik angesehen. Im Memorandum wurde zwar darauf verwiesen, dass dieser AKW Weiterbetrieb die in Deutschland produzierte Menge an hochaktivem, weiterentwickelnden Atommüll nur um ca. 10 % vergrößern und damit den Endlagersuchprozess kaum beeinflussen würde. Da eine halbwegs allgemeinverständliche Darstellung des Risikobildes zur Endlagerung bisher fehlt, erscheint es mir dennoch angezeigt, die Atommüllproblematik vertiefter zu betrachten, auch vor dem Hintergrund, zur Diskussionsbasis über einen AKW-Neubau beizutragen, die nach eventuellem Scheitern der AKW-freien deutschen Energiewende notwendig wird. Dabei beschränke ich mich hier auf den wärmeentwickelnden Atommüll, für den in Deutschland das Endlagersuchverfahren angelaufen ist.

Mittelaktiver Abfall, für den das Endlager Schacht Konrad gefunden wurde, wird ausgeklammert. Ebenso ausgeklammert wird die Transmutation, also die Beseitigung von Atommüll in speziellen, dazu ausgelegten Reaktoren oder Beschleuniger-getriebenen Systemen (ADS) durch Kernumwandlungen mit Neutronen. Letztere liegen so weit in der Zukunft und sind noch mit soviel Unsicherheiten behaftet, dass dieser Ausschluss gerechtfertigt erscheint. Außerdem erfordert Transmutation vielfache komplexe und nicht unbedenkliche Wiederaufarbeitung, da die Wirkungsgrade für einige Transurane relativ gering sind. Das Ausklammern gilt umso mehr, als die heute angedachten Transmutationsanlagen ein geologischen Endlager nicht ganz überflüssig machen. Sie können zwar die Radiotoxizität und das Abfallvolumen verringern, aber gerade für die in europäischen Endlagerkonzepten risikobestimmenden - da hochbeweglichen - langlebigen Spaltprodukte (LLFP) gibt es kein befriedigendes Transmutationskonzept. Hinzu kommt, dass die durch Transmutation erzielte Volumenverminderung des Atommülls nicht grundsätzlich zu einer Verkleinerung des Endlagers führt, da die während der ersten Jahrhunderte für die Wärmeentwicklung verantwortlichen Nuklide Cs-137 und Sr-90 nicht effizient transmutierbar sind und die Wärmeentwicklung das Lagervolumen bestimmt (C. Pistner et al.: Transmutation (2015). Durch zusätzliche Abtrennung dieser stark wärmeentwickelnden Nuklide bei ca. 500 a separater oberflächennaher Lagerung liesse sich das geologische Endlager aber erheblich verkleinern. Ein valides Argument für Transmutation könnten eventuell Proliferationsrisiken bei der Endlagerung sein. Da hochangereichertes Uran aber leicht abgereichert werden kann und Waffenplutonium in Reaktoren verbrannt bzw degradiert wird, oder durch Verglasung in eine schwer rückholbare Form überführt wird, trägt dieses Argument nicht hinreichend. Np-237 im Atommüll ist zwar sehr langlebig und waffenfähig, wegen geringer Mengen und relativ großer kritischer Masse aber dennoch von nur sekundärer Relevanz (siehe 4.6.1 ). Unabhängig davon sei angemerkt, dass im Rahmen der Generation-IV Entwicklung erste Reaktoren in Bau sind, die versprechen, fast keinen langlebigen Atommüll zu produzieren, auch ohne komplexe Wiederaufarbeitung. Dabei ist vor allem der bleigekühlte Reaktor BREST zu nennen, der ca. 2027 in Betrieb gehen soll.

Das Ziel der Ausarbeitung ist es, ein realistisches vergleichendes Bild zum Risiko des genannten Endlagers auf Basis von wissenschaftlich belegten Fakten zu schaffen, ohne das Risiko kleinzureden. In diesen Beitrag eingeflossen sind ähnliche, frühere Arbeiten vor allem aus Schwedischer Perspektive (Allan Hedin, Spent nuclear fuel - how dangerous is it? Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, Stockholm, Sweden, Techn. Report 97-13 (1997) https://www.skb.se/publikation/13607/TR97-13webb.pdf).

Bei der Spaltung von Uran-235 im Atomkraftwerk entstehen zum einen radioaktive Spaltprodukte. Aus Endlagersicht im Kurzzeitbereich relevant sind davon die relativ kurzlebigen Nuklide Cs-137 und Sr-90 (Halbwertszeit/HWZ ca. 30 a), welche für die anfangs hohe Wärmeentwicklung verantwortlich sind und zum Teil (Cs-137) als starke Gammaquelle1 auftreten. Daneben gibt es einige sehr langlebige Spaltprodukte wie Technetium-99 (200.000 a) sowie Jod-129 (15,7 Mio a), die trotz nur mittelgroßer Radiotoxizität wegen ihrer hohen Beweglichkeit von einiger Bedeutung zur Bewertung der Endlagersicherheit sind. Es handelt sich bei den Spaltprodukten um β- und γ-Strahler. Außerdem entstehen im Reaktor durch Neutroneneinfang aus dem nicht spaltbaren Uran-238, das fast 97 % des Reaktorurans ausmacht, sogenannte Transurane. Das sind einmal die Plutoniumisotope Pu-238 bis Pu-243, zum anderen Nuklide der minoren Aktinoide Neptunium, Americium und Curium. Diese Transurane sind überwiegend α-Strahler, und damit bei Aufnahme in den Körper hochtoxisch; Pu-241 und -243 sind β-Strahler. Ihre Halbwertszeiten liegen zwischen 14 a (Pu-241) und 2 Mio a (Np-237).2 Zusätzlich finden sich im wärmeentwickelnden Atommüll in begrenzter Menge einige Nuklide niedriger Massenzahl, die auf anderen Wegen, z.B. Aktivierung von Verunreinigungen, entstehen. Dazu gehören etwa Kohlenstoff-14 (Halbwertszeit 5730 a) und Chlor-36 (Halbwertszeit 300.000 a). Diese können aus Risikosicht trotzdem von einiger Bedeutung sein, da sie leicht freisetzbar sind.

Bei Entnahme aus dem Reaktor besteht der abgebrannte Brennstoff (ohne Hüllrohre, auch Schwermetall SM genannt) typischerweise aus ca. 94,5 % Uran-238, 0,9 % Uran-235, 0,9 % Plutonium, 0,06 % minoren Aktinoiden, 0,4 % Uran-236 und 3,3 % Spaltprodukten (Spektrum, Lexikon der Physik.https://www.spektrum.de/lexikon/physik/abgebrannte-brennelemente/44). Der Anteil sehr langlebiger Spaltprodukte (LLFP) beträgt ca. 0,15 %. Wegen ihrer großen Halbwertszeiten tragen die erstgenannten beiden Uranisotope kaum zur Radiotoxizität des SM bei. Diese als Urandioxid vorliegenden Uranisotope schließen die anderen Nuklide des SM in Form einer Keramik ein. Mit diesem SM werden dessen Hüllrohre aus Zircaloy als wärmeentwickelnder Abfall voraussichtlich endgelagert werden. Diese spielen bezüglich Risiko aber eine völlig untergeordnete Rolle.

Bis 2005 entnommene Brennelemente wurden großenteils wiederaufbereitetet. Der dabei in Deutschland endzulagernde Abfall enthält kaum noch Uran und Plutonium. Die anderen vorgenannten Abfallbestandteile liegen in Glas eingeschlossen als stabförmige sogenannte Kokillen vor.

Beide Abfallformen, Brennelemente und Kokillen, werden derzeit vor der Endlagerung in den sogenannten Castorbehältern mit 37 cm Wandstärke und Doppeldeckelkonstruktion aufbewahrt. Unmittelbar nach Entnahme aus dem Reaktor müssen die Brennelemente für einige Jahre in einem Abklingbecken unter Wasser verbleiben, bis ihre Wärmeentwicklung so weit abgeklungen ist, dass eine trockene Aufbewahrung in den Castoren möglich wird.

Castorbehälter wurden nicht als Endlagerbehälter konzipiert, sondern für Transport und Zwischenlagerung. Für Endlager in Salz oder vermutlich auch in Ton kommen sie voraussichtlich als Endlagerbehälter in Betracht. Das gilt jedoch nicht ohne Weiteres für Endlager in kristallinem Wirtsgestein.

Häufig wird behauptet, der wärmeentwickelnde Atommüll stelle wegen seiner Giftigkeit eine ganz eigene, extrem gefährliche Kategorie dar. Um das zu klären, sollen die Giftigkeit bei Aufnahme mit Nahrung/Trinkwasser und die Gefährdung durch Bestrahlung von Außen separat betrachtet und quantifiziert werden.

Betrachten wir dazu zuerst die Giftigkeit bei Aufnahme mit der Nahrung. Das ist über Grundwasserkontamination der wahrscheinlichste Pfad bei Sicherheitsbetrachtungen für ein Endlager. Anzumerken ist jedoch, dass die hier weitaus weniger wahrscheinliche Aufnahme durch Einatmen (Inhalation) bei einigen α-Strahlern unter bestimmten Randbedingungen (Partikelgröße, chemischer Zustand) ungünstiger sein wird. Zur Giftigkeit bei Aufnahme mit der Nahrung gibt es einige weitgehend unstrittige Daten: Für die entladenen Brennstoffpellets, also das SM, gilt, dass die von SM induzierbare effektive Dosis zum frühesten Zeitpunkt der Einlagerung in ein Endlager, also 20 a nach Entnahme aus dem Reaktor, etwa 2,5 108 Sv/t3 bei Erwachsenen beträgt (M.Salvatores (2005) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029549304003759 mit Dosisfaktoren aus ICRP-72 (1996)).

Nach 1000 a ist die spezifische Dosis um gut 1 Größenordnung gefallen, nach 10.000 Jahren um einen weiteren Faktor 5 und nach 100.000 a um einen zusätzlichen Faktor 15. Der kleine Beitrag von aus Verunreinigungen produziertem C-14 und Cl-36 von insgesamt einigen zehn Sv/tSM ist im Bild nicht gezeigt. Wegen der hohen Mobilität dieser Nuklide können sich diese dennoch in der Dosisrate nach Wassereinbrüchen in das Endlager bemerkbar machen.

Abbildung 1: Radiotoxizität der Komponenten einer Tonne Schwermetalls abhängig von der Zeit nach Entnahme aus den Abklingbecken.