Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Aquensis Verlag Pressebüro Baden-Baden GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

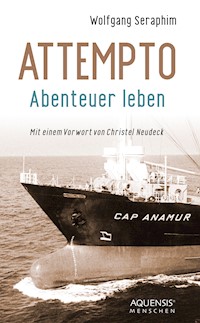

Wolfgang Seraphim, mit acht Jahren 1945 aus Schlesien nach Schwaben geflohen und dort in bitterkalter Februarnacht von zwei ihm unbekannten Frauen mit Mutter und Schwester aufgenommen, schildert mit dem Charme eines Lausbuben seine glückliche Kindheit. Er verliert auch auf Flucht und schwieriger Schulzeit nicht seinen von Herzen kommenden Humor. Ein Leben lang begleitet ihn der Wahlspruch, der über der Neuen Aula seiner Heimatuniversität Tübingen steht: ATTEMPTO, ich wage es. Ohne Numerus Clausus landet er, nach Studienzeit und Tätigkeit als renommierter Internist in eigener Praxis, beim "Komitee Nothilfe" von Rupert Neudeck: Zunächst im November 1979 auf der "Cap Anamur" zur Rettung vietnamesischer Boatpeople, anschließend bei Ogadenflüchtlingen in der Steppe im Norden Somalias. Bis auf den heutigen Tag engagiert er sich, über 80-jährig, damit Flüchtlinge bei uns ein neues Zuhause finden. Seine Berichte sind immer hart am Geschehen, seine Abenteuer spannend erzählt. Er spart nicht mit Kritik sowohl an bekannten großen Hilfsorganisationen als auch an den eigenen Unzulänglichkeiten. Seine Lebensgeschichte hat er geschrieben für eine junge Generation, die am Beginn von großen politischen, sozialen und klimatischen Veränderungen steht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 499

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Mutter,die immer an mich geglaubt hat.

Wolfgang Seraphim: Attempto – Abenteuer leben

Copyright by AQUENSIS Verlag Pressebüro Baden-Baden GmbH 2020

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verbreitung, auch durch Film, Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe jeder Art, elektronische Daten, im Internet, auszugsweiser Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsunterlagen aller Art ist verboten.

Fotos: Privatarchiv Christel Neudeck(S. 226-227, Umschlag, Umschlagklappe hinten),Privatarchiv Wolfgang Seraphim (S. 224-225, Umschlagklappe vorne)

Lektorat: Gereon Wiesehöfer

Satz: Klaus Eichberger

Titelgestaltung: Tania Stuchl, [email protected]

ISBN: 978-3-95457-218-2

eISBN: 978-3-95457-221-2

2. Auflage 2020

www.aquensis-verlag.de

Attempto – Abenteuer leben

Teil einer biografischen Geschichte von

Dr. Wolfgang Seraphim

Mit einem Vorwort von Christel Neudeck

Vorwort von Christel Neudeck

Mein erstes Telefonat mit Wolfgang Seraphim 1979 war einprägend; ich habe es nie vergessen. Nach der ersten Fahrt der Cap Anamur wurde dieses Unternehmen als Kinderkreuzzug dargestellt. Rupert war in Singapur, ich hier zu Hause vor dem Fernseher. Ich erwartete eine Flut von Anrufern, die ihre Spende zurückforderten. Der erste Anrufer hieß Seraphim und sagte, wir sollten uns nicht irritieren lassen, wir sollten weiterarbeiten und er sei dabei. Das erschien mir mit diesem Namen wie eine Botschaft des Himmels.

In den folgenden Jahren wurden Irmela und Wolfgang Seraphim unverzichtbar. Sie stehen für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die wir in keinem Projekt erfolgreich hätten sein können.

Wolfgang ist keiner, der aufgibt. Nur selten verlassen ihn Humor und Optimismus. Schon als Kind antwortete er seiner Mutter, die ihm drohte, bei so schlechten schulischen Leistungen könne er nur Schweinehirt werden: Können es auch Gänse sein? Er sucht und findet Lösungen für scheinbar unlösbare Fragen. Vielleicht macht es ihm gerade dann Freude, wenn die Lösungen nicht auf der Straße liegen und seine Kreativität gefragt ist?

Albert Schweitzer sprach von der Schlafkrankheit, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele befallen könne: „Wie ihr die geringste Gleichgültigkeit an euch merkt und gewahr werdet, wie ein gewisser Ernst, eine Sehnsucht, eine Begeisterungsfähigkeit in euch abnimmt, dann müsst ihr über euch erschrecken und euch klarwerden, dass das davon kommt, dass eure Seele Schaden gelitten.“ Wolfgang Seraphim ist nicht in der Gefahr, an der Schlafkrankheit der Seele zu leiden.

Ich wünsche seinem Buch Leser, die sich von seinem Inhalt inspirieren und ermutigen lassen.

Inhaltsverzeichnis

1936

Des einen Tod – des anderen Leben

1897 - 1927

Woraus der Spross entsprungen – die Wurzeln der Eltern

1936 - 1945

Eine traumhaft schöne Kindheit

Im Reich des Vaters – Tücken der Haushaltsführung

Letzte Jahre in Schlesien

Die Schatten des Krieges

1945

Auf der Flucht

Willkommen in Schwaben

Ferien auf dem Bauernhof

1945 - 1947

Zur Großmutter nach Esslingen oder Paradies ade – Hunger tut weh

1947 - 1953

Das Gymnasium – Via dolorosa: „Wolfgang ist fleißig, aber dumm“

Nach der Währungsreform – was Form gab

1953 - 1956

Wechsel aufs Wirtschaftsgymnasium – Tor zur Universität

1956 - 1959

Alma Mater Tubingensis – ein neuer Lebensabschnitt

Ein Kessel Buntes – auf dem Weg zum Physikum

Atemlos durch Paris

1959 - 1960

Mens sana in corpore sano – wieviel Chemie braucht der Mensch?

Tübinger Abgesang – Aufbruch nach Kiel

Kiel – zwischen Segelboot und Hörsaal

Nicht überall, wo Arzt draufsteht, ist Rettung drin

Ein klinisches Wintersemester

Irmela – ein Stern wird geboren

1960 - 1962

Vor dem Staatsexamen – Kurztrip nach Wien

1962 - 1964

Auf Freiers Füßen – in Bochum

Als Medizinalassistent – Chirurgische Abteilung

Als Medizinalassistent – Frauenklinik

Von eiskalten Flitterwochen – zum Medizinalassistenten der Inn. Abt.

1964 - 1968

In Göppingen zum Facharzt für Innere Medizin mit Teilradiologie

Reisen sind die Heimat des Zufalls

1968 - 1970

Von Göppingen nach Stuttgart – Tempel der Gastroenterologie

In der Krise: Aller Nächte Sehnsucht – von der Klinik zu eigener Praxis

1971 - 1978

Aalen-Wasseralfingen – Einstieg in die eigene Praxis

Die Pharmaindustrie – Fluch und Segen einer mächtigen Institution

In der Praxis – ein Kessel Buntes

1978/1980

Das Leben im Hamsterrad

1979

Der Flüchtling von einst – auf dem Weg zum Flüchtling der Gegenwart

Auf den Planken der „Cap Anamur“ – Kambodscha im Blick

Auf der „Cap Anamur“

Die Helfer im Fadenkreuz nationaler Egoismen

Adieu „Cap Anamur“ – denkwürdiger Empfang im Hyatt Regency Singapur

Irmelas Rückblick auf Kambodscha

1980/1982

Zurück in Deutschland – Praxisalltag und Werbung für Neudeck

Aufbruch zu neuen Ufern – Ogadenflüchtlinge im Norden Somalias

Versuch spiritueller Nachbereitung – das „G“-Thema, eine „no go area“?

Öffentlichkeitsarbeit nach Somalia – Rendezvous mit DIE ZEIT

Wanderausstellung „Komitee Cap Anamur“

Brunnenbau in Somalia

Unser Somaliaeinsatz und sein Ende

Ausblick: Wie ging es weiter?

Epilog

Lebenslauf von Wolfgang Seraphim

Fotos aus seinem Leben

„Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben,sondern das, was wir erinnern und wie wir eserinnern, um davon zu erzählen.“

Gabriel Garcia Márquez

1936

Des einen Tod – des anderen Leben

„Lasst vergehen, was vergeht! / Es vergeht, um wiederzukehren, / es altert, um sich zu verjüngen, / es trennt sich, um sich inniger zu vereinigen, / es stirbt, um lebendiger zu werden“

(Friedrich Hölderlin)

Auf dem Grab ein Marmorkreuz: Klaus Seraphim, 1931 – 1935. Die Zunge wandert unkontrolliert über die Oberlippe, während die Kindergießkanne letzte Tropfen über verwelktes Grün verblühter Schneeglöckchen verteilt. Überzeugt von der Wichtigkeit der soeben beendeten Arbeit atmet der kleine Junge tief durch, gewinnt wieder Aufmerksamkeit für sein Umfeld. „Wölfchen, nun komm endlich!“ In der Stimme der Mutter mischt sich aufsteigender Ärger mit Ungeduld. Der ungewohnte Ton lässt den dreijährigen Sohn aufhorchen. Mit kräftigem Ruck wendet er sich der Mutter zu. Die kleinen Beinchen wirbeln über den Friedhofsweg, kommen ins Stolpern. Im Fallen bohrt sich die Tülle der Gießkanne in die Stirn und ritzt ein kleines, spiegelverkehrtes L in seine Haut. Er rappelt sich auf, überwindet die letzten Meter und verbirgt den Kopf im Schoß der Mutter, die zutiefst erschrocken den Arm um ihn legt, als könne sie noch nachträglich Schutz gewähren. Nicht auszudenken, wenn die Spitze um wenige Zentimeter den Kopf in Richtung eines Auges getroffen hätte. Doch derlei Überlegungen berühren ihn nicht. Er fühlt die ganze Wärme der Mutterliebe, eingebettet in ein Urvertrauen, in dem er sich geborgen weiß. Er kennt dieses Gefühl seit jenem 10. September 1936, als ihn sein Vater, Landarzt in Schlesien, in der kleinen Kreisstadt Freystadt, nach von ihm selbst durchgeführter Hausentbindung, seiner Frau Lydia in die Arme legte.

Es war die vierte Entbindung der Mutter. Zuvor kam ihr Sohn Ernst-Johann, kurz darauf die Tochter Margarete zur Welt – beides Hausentbindungen des Vaters. Der Dritte, Kläuschen, wurde – warum auch immer – im November 1931 im 14 km entfernten Krankenhaus in Neusalz entbunden. Er starb am 18.2.35 im Krankenhaus in Grünberg an den Folgen einer tuberkulösen Hirnhautentzündung. Für die Eltern war klar: Sie wollten unbedingt wieder ein drittes Kind. Diesem Wunsch – ausgelöst durch den Tod des kleinen Bruders – verdankt Wolfgang sein Leben.

Schon der Eintritt in das irdische Dasein dokumentiert einen vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Eltern, der ihn in seiner Kindheit nur selten verlassen sollte: Artig begrüßt er pünktlich um 7:45 Uhr – 15 Minuten ehe einen Stock tiefer die Sprechstunde des Vaters beginnt – mit kräftigem Schrei das Licht der Welt in den fürsorglichen Armen des Vaters. Zuvor hatte dieser gegen 7:30 Uhr mit sorgenvollem Blick registriert, dass der Sprössling noch keine Eile erkennen ließ, den Sprung aus der Wärme mütterlicher Geborgenheit in die kalte Umwelt zu wagen.

Fast alle Märchen beginnen mit einem traumatischen Ereignis. Der märchenhafte Vorgang einer Geburt macht da keine Ausnahme. Neues Leben beginnt mit dem Verlassen der Komfortzone. Mit der Durchtrennung der Nabelschnur beginnt erstmals, was zukünftig permanent auf uns alle zukommt: das Abschiednehmen. Ein Sich-trennen-Können, auch von Dingen, die uns vertraut und lieb geworden sind. Wenn wir genügend Zeit hatten, klug zu werden, fällt uns der letzte Akkord des Lebens, das Sterben, nicht mehr schwer. Seneca: „Das ganze Leben lang muss man lernen zu leben, das ganze Leben lang muss man lernen zu sterben.“

Dem Vater bleibt noch genügend Zeit für eine eingehende Begutachtung des kleinen Bündels quicklebendigen Lebens vor Beginn seiner Praxis. Bei dem neuen Erdenbürger sitzt alles an der richtigen Stelle und erfüllt somit seine göttliche Ordnung. Mit diesem erfreulichen Befund landet der Junge vom stolzen Vater in den Armen einer glücklichen Mutter.

Dieses Kind Wolfgang, das war ich.

1897 – 1927

Woraus der Spross entsprungen – die Wurzeln der Eltern

Wie sehen die Wurzeln dieser Ordnung aus, in die ich da hineingeboren wurde?

Mein Vater, Hellmut, ist der älteste von drei Brüdern, deren Vater – einer durch Generationen gepflegten Tradition treu geblieben – Jurist war. Der hatte ab 1890 eine angesehene Rechtsanwaltspraxis in Mitau, (russisches Protektorat). Er verwaltete unter anderem das Vermögen großer Rittergutsbesitzer wie den Barrings. Ab 1902 wechselte er nach Königsberg, wiederholte seine juristischen Examina, um seine Söhne davor zu bewahren, bei einer drohenden kriegerischen Auseinandersetzung im russischen Militär gegen Deutschland kämpfen zu müssen. Er muss ein bedeutender Mensch gewesen sein, dieser Großvater. Als er in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts starb, folgten seinem Sarg fünf Tausend Trauergäste – so wenigstens der Bericht einer Königsberger Zeitung. Der Kommentator konnte sich auch nicht verkneifen anzumerken, dass dem Verstorbenen die zahlreichen Lobeshymnen an seinem Grab zutiefst zuwider gewesen wären. Dem Großvater war auf jeden Fall immer ein Kummer, dass ausgerechnet sein ältester Sohn Hellmut keinen Gefallen an der Juristerei fand. Er studierte Medizin, nachdem er als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg in Flandern das Sterben an der Front, den Mangel an qualifizierten Ärzten, erlebt hatte. Der Krieg als „Vater aller Dinge“ prägte seinen Berufswunsch, der Krieg beendete sein Leben. Als er 1941 bei Kiew zwei Sanitätern zu Hilfe eilen wollte, die verletzt wimmernd vor Schmerzen im Niemandsland zwischen den Fronten lagen, wurde er von russischen Scharfschützen tödlich getroffen. Er selbst hatte nie eine Waffe auf einen Menschen gerichtet. Er konnte nicht einmal ein Tier erschießen.

Auf zahlreichen Wanderungen, z. B. in den Semesterferien, bewies Hellmut – wohl von der Mutter geerbt – dichterisches Talent. Als ihnen unterwegs das Geld ausgeht, textet er in einem Telegramm an den Vater: „Sie denken arglos wie sie sind, es sorgt der Vater für das Kind.“ In dem Gästebuch einer Jugendherberge an einem masurischen See fand sich ein längeres Gedicht aus seiner Feder mit dem wunderbaren Refrain: „Drum lieber Freund, mach’s wie die Heil’gen, die Heil’gen Drei vom heil’gen See, trink jeden Morgen Schnaps statt Kaffee, trink jeden Abend Wein statt Tee.“ Ein dezenter Hinweis auf das keineswegs alkoholfeindliche Ostpreußen, wo bei Einladungen an geistigen Getränken nicht gespart wurde. Im Hause des Großvaters wurde nach dem obligatorischen Toast „auf das Wohl seiner Majestät des Kaisers“ das Glas erhoben, um „auf Alle, die wir lieben“ anzustoßen.

Wie aus einer anderen Welt, die Herkunft der Mutter. Keineswegs ärmliche, aber doch vergleichsweise bescheidene Verhältnisse, mit Wurzeln auf der Schwäbischen Alb. Da hatten die Tochter der Wirtin vom „Gasthaus zum Rößle“ aus Berghülen und ein Schirrmeister der Ulanen in Ulm zueinander gefunden. Von ihren Ersparnissen erwarben sie im Ruhestand ein schmuckes kleines Reihenhaus mit Garten in Esslingen am Neckar. Sie drängten bei ihrer Tochter auf eine abgeschlossene Berufsausbildung als Hauswirtschaftslehrerin, zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in diesem Umfeld bemerkenswert fortschrittlich. Eben typisch schwäbisch, solide, praktisch.

Wie haben diese zwei Welten zueinander gefunden? Mutter und Vater folgten den gemeinsamen jugendbewegten Idealen, wie sie sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts im „Wandervogel“ dokumentierte. Dessen geistiger Vater, Johannes Müller, Kristallisationspunkt, um den sich mehr oder weniger Gleichgesinnte scharten. In sogenannten „Nestabenden“ philosophierten sie über Gott und die Welt, pflegten das Volkslied mit der Klampfe, den Volkstanz in der Tracht. Unternahmen über Wochenende oder Ferien gemeinsame Wanderungen mit Lagerfeuer und spartanisch-einfachen Hüttenübernachtungen. Einem on dit zufolge ging es dabei gemäß dem strengen Codex des „Wandervogels“ sehr gesittet zu.

Es war ein Wandervogeltreffen Anfang der zwanziger Jahre in Stuttgart, das die Eltern erstmals zusammen brachte. Pikanterweise verliebten sich alle drei Brüder in das Mädchen vom Lande. Bisher noch ohne festen Freund, von amourösen Abenteuern ganz zu schweigen, ereilte sie so viel geballte Zuwendung recht unvermittelt. Die drei Verehrer wurden gemeinsam in das elterliche Domizil eingeladen, auf dass der Ratlosigkeit der Unschuld vom Lande Abhilfe zuteilwerde. Für sie entwickelte sich Hellmut, der älteste und Mediziner, zum Favoriten, vor dem Juristen und dem Historiker. Praktischerweise wurde sie mit ihrer Wahl von der Mutter bestärkt, die sich für ihre Tochter „auch nur den Hellmut“ vorstellen mochte. Roma locuta, causa finita!

Hellmut steuerte zu dieser Zeit, noch im Stocherkahn seine Hausbesuche absolvierend, über die idyllische Seenplatte von Masuren. Seine Entlohnung, bei der nicht mit Reichtümern gesegneten Landbevölkerung meist in Naturalien gewährt, ließ die Zusammenstellung des täglichen Speiseplans leichter bewerkstelligen als die Bereitstellung der morgendlichen Kleiderordnung. Er löste die Verlobung mit einer schwarzhaarigen ostpreußischen Schönheit, heiratete seine Lydia – Kosename Lylein – und entschied sich für eine Existenzgründung als niedergelassener Landarzt im niederschlesischen Freystadt. Diese verträumte kleine Kreisstadt mit noch nicht einmal siebentausend Einwohnern, war nicht mit besonderen Attraktionen gesegnet. Auch wenn es über altes Gemäuer verfügte, das sich Schloss und Kloster nannte. Aber es barg in seinen Mauern immerhin eine Schule, ein Kino, eine Apotheke, Konditorei und Friseur. Gesellschaftlich tonangebend waren in dieser kleinstädtischen Idylle ein Regierungsrat vom Landratsamt, ein Zahnarzt, Apotheker und Schulrektor Wehner, der sich gemeinsam mit dem Landarzt Seraphim eine Doppelhaushälfte in der weder gepflasterten noch geteerten Hessestraße teilte.

1936 – 1945

Eine traumhaft schöne Kindheit

„Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was drin war. Aber ein ganzes Leben rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will.“

(Heimito von Doderer)

Es war eine goldene Kindheit, in die ich mit meinen Geschwistern hineingeboren wurde. Fern und noch nicht zu erkennen die dunklen Wolken, die am Himmel der Geschichte aufziehen sollten. Keimzelle dieser Kindheit die stets gegenwärtige elterliche Fürsorge mit allen nur erdenklichen Freiräumen. Schwerpunktmäßig angesiedelt zwischen der Spielstraße vor dem elterlichen Haus und dem dahinter gelegenen traumhaft schönen Garten. Er bot Platz für ein wahres Blumenmeer, in das man von einer oft als Frühstücksterrasse genutzten Fläche nach mehreren Stufen eintauchen konnte. Über die Treppe wölbte sich girlandenförmig eine Rabatte aus weißen und roten Rosen – würdiger Einstieg in ein Paradies aus Rittersporn, Flox, tränenden Herzen, Glockenblumen, edlen Rosen und einer Fliederlaube. Sie wurde, vorwiegend an Feiertagen, zur festlich eingedeckten Kaffeetafel am Nachmittag genutzt. Hochwüchsige Gräser lockerten die Gesamtansicht auf und gaben dem Garten eine zusätzlich edle Note. Auch ein kleiner Kräutergarten für die eigene Küche durfte nicht fehlen. Daneben, auf kleinem Areal, Platz für ein Beet, auf dem die Kinder spielerisch lernen konnten, dass der täglich reich gedeckte Tisch kein Resultat schlaraffenland-ähnlicher Verhältnisse, sondern Frucht kontinuierlicher Arbeit war.

Gut in Erinnerung ein Beet mit Zuckerschoten, das ich zu Kurzausflügen zwecks kleiner Zwischenmahlzeit aufsuchte. Obendrein genutzt als kleine grüne Oase, hinter der ich mich gerne versteckte, um die suchende Mutter zu necken.

Traumhaft die zahlreichen Obstbäume – Äpfel, Birnen, Kirschen, Pfirsiche, Pflaumen, Renekloden. Deren Äste mussten oft gestützt werden, um sie unter der Last ihrer Früchte vor dem Abbruch zu bewahren. Eine Hängematte schaukelte zwischen zwei Sauerkirschbäumen. Neben dieser Obstbaum-Idylle ein gemauertes Planschbecken, dem sich ein großer Sandhaufen anschloss. Diese Kombination animierte nicht nur zur Konstruktion stolzer Sandburgen und vielfältiger sandgeformter Konditoreiwaren. Noch aus früherer Bauzeit übrig gebliebene Tonröhren eigneten sich prächtig zur Durchleitung eines Wasserlaufes mitten durch den Sandhaufen. Auf anschließendem Rasenplatz konnte man sich müde toben – mit und ohne Ball. Zum Beispiel nach dem Abendbrot beim Spiel „Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann?“, ehe es hieß: Fertig machen zum Schlafengehen!

Wen wundert es, dass sich hier, wann immer es die Witterung zuließ, alle Kinder aus der Nachbarschaft einfanden? Zumal die Mutter zur Halbzeit zwischen Frühstück und Mittagessen mit einer großen Schüssel mundgerecht zugeschnittener Obststücke und belegten Broten aufkreuzte. Früher einmal vor dem Essen von der Mutter angeordnete Reinigungsprozeduren wurden vom Vater mit der lakonischen Bemerkung: „Lass mal, Dreck reinigt den Magen“ zur Freude der Kinder stark eingeschränkt. Das war zwar pädagogisch im Sinne von Pestalozzi sicher nicht sehr glücklich, hob aber bei der Kinderschar das Ansehen des väterlichen Arztes ganz ungemein. Dabei sei dahingestellt, wie tragfähig unter medizinischem Aspekt diese Aussage zu bewerten ist. Ganz sicher verbirgt sich hinter dieser großzügigen Auslegung der Reinlichkeit aber, als nicht zu unterschätzender Nebeneffekt, eine Stärkung des Autoimmunsystems. Ein Begriff, den es damals noch nicht gab und von dessen Existenz im menschlichen Organismus vermutlich der eine oder andere Naturwissenschaftler höchstens etwas ahnte.

In diesem fast täglich stattfindenden Kindergarten gab es keinerlei soziale Tabus. Neben Rosel, der Tochter des Rektors, kamen unter anderem die Neumeier-Kinder aus dem mehrstöckigen Reihenhaus, in dem sie in drangvoller Enge zusammen lebten. Noch gut in Erinnerung die mit ihnen geführten heftigen Diskussionen um die schwerwiegende Frage, ob es einen Osterhasen oder Weihnachtsmann gibt. Salomonisch einigte man sich dahingehend, dass sie diese nicht kennen, weil er nicht zu ihnen kommt. Für kindliche Logik ausreichend schlüssig. Für den Pädagogen eine Bestätigung der sattsam bekannten Tatsache, dass Kinder ärmerer Bevölkerungsschichten entwicklungsmäßig weiter sind als Gleichaltrige aus begüterten Familien.

Nachdem die Mutter die Zeit für gekommen hielt, größere Geschäfte von der Windel in den Topf zu verlagern, starteten meine ersten „Thronbesteigungen“. Allzu viel Mühe war dabei nicht vonnöten. Schließlich wurde jedes im Topf vorzeigbare Resultat, neben Ausrufen der Begeisterung und des Lobes seitens der Mutter, zusätzlich mit einem Stückchen Schokolade belohnt. Letzteres führte schon nach wenigen Tagen dazu, listigerweise die geruchsintensiveren Produkte in kleinste Einheiten zu portionieren. Jeweils in froher Erwartung: Stück für Stück ein Stückchen Schokolade. Leider zeigte sich aber schon nach kurzer Zeit, dass eine derartige Konditionierung auf Dauer keine Aussicht auf Bestand hatte.

Eine enge Freundschaft entwickelte sich zu Armin Winkler, dem Sohn eines Schrankenwärters der Reichsbahn. Zu den markanten äußeren Kennzeichen von Armin gehörte eine stets laufende Nase. Deren auf der Oberlippe unübersehbar dokumentierte Spuren wurden von den Geschwistern belustigt als „Positionslaternen“ apostrophiert. Armin war ungemein gutmütig, gelegentlich hart an der Grenze zur Einfalt. Nach einer sonntagnachmittäglichen Kaffeetafel kam eines der Kinder auf die Idee, Armin, mit einem großen blühenden Fliederzweig versehen, nach Hause zu schicken, damit ihm seine Mutter aus dem daraus zu gewinnenden Honig ein Butterbrot bestreicht. Kinder können schon recht gemein sein … Jahrzehnte später saß Armin völlig überraschend unangemeldet vor meinem Schreibtisch in meiner Praxis. Er hatte zufällig im Vorbeifahren auf einem Schild den ihm aus der Kindheit vertrauten Namen gelesen. Ausstaffiert mit todschickem Anzug und dazu passender Krawatte, von Beruf Lehrer für Griechisch und Latein in einem altsprachlichen Gymnasium. Was für eine Freude, was für eine Überraschung! Erfolgreiche Propheten warten die Entwicklung der Ereignisse ab …

Es gab auch Ausflüge aus dem Freystädter Paradies. Im Sommer fuhr man zum Großvater nach Königsberg, präziser: zu seiner Residenz in Cranz, einem mondänen Badeort vor den Toren der Stadt. Ort wunderbarer Ferien für uns Kinder und Eltern in traumhaft schöner Umgebung. Auf dem Grundstück am Strand stand eine Verkaufsbude, die von einer reizenden jungen Dame, von den Kindern „Limonaden-Fräulein“ getauft, betrieben wurde. Onkel Viktor, ein hoch dekorierter Offizier, der im Ersten Weltkrieg mit seinem Doppeldecker mehrfach abgeschossen worden war, aber stets überlebte, war uns ob seiner Spendierfreudigkeit besonders ans Herz gewachsen. Er beauftragte das „Limonaden-Fräulein“, alle Wünsche zu erfüllen, was mir in schöner Regelmäßigkeit bei jedem Besuch in Cranz am ersten Tag eine limonaden-bedingte Revolte des Magen-Darmtraktes bescherte. Auch anderweitig entpuppte sich für mich ein wahres Paradies, das zu den unterschiedlichsten Entdeckungsreisen animierte. Auf dem weitläufigen Grundstück der Großeltern stand auch ein kleines Häuschen, das eine stramme Maid in den besten Jahren bewohnte, um bei allen anfallenden gröberen Arbeiten zur Hand zu gehen. An einem frühen Sommermorgen führte mein Weg an eben diesem Häuschen vorbei, dessen Türe einen Spalt offen stand. Gebannt starrte ich durch diesen Spalt auf das, was sich dem unschuldigen Kinderauge offenbarte: die rückwärtige Partie jener dort residierenden Schönheit, die nackt und bloß, wie Gott sie schuf, mit ihrer Morgentoilette beschäftigt war. Schon damals kein Freund von halben Sachen überwog die Neugier nach der dazugehörigen Vorderansicht die Furcht vor den mit der Erkenntnis eventuell verbundenen Gefahren. Auf Zehenspitzen schlich ich durch den leicht geöffneten Spalt auf das Objekt meiner Begierde zu, ohne zunächst entdeckt zu werden. Mutig hob ich die kleine Hand, stellte mich auf die Zehenspitzen und bohrte den Zeigefinger behutsam in die mir zunächst gelegene Pobacke der Dame. Nicht ohne mit schüchterner Stimme zu fragen: „Darf ich mal anfassen?“ Das Resultat der Recherche war umwerfend: Mit spitzem Schrei des Entsetzens drehte sich die junge Frau einmal um ihre eigene Achse. Ich trat nach kurzer Schrecksekunde übereilt die Flucht nach hinten an, wobei ich, in Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten, in einen schräg hinter mir stehenden Wassereimer plumpste. Für Sekunden starrten wir uns beide wie elektrisiert an. Langsam wich das Entsetzen des weiblichen Gegenübers einem befreienden Glucksen, das nahtlos in schallendes Gelächter überging. Instinktiv ahnte der kleine Entdeckungsreisende, dass damit wohl der gefährlichste Teil seines Abenteuers glücklich überstanden war. Dankbar ließ ich mich von zarter Hand aus etwas misslicher Situation, weil sehr beengt und feucht, befreien. Dabei die Gelegenheit nutzend, den ursprünglichen Ausgangspunkt meiner Forschungsreise betrachtend nachzuholen. So sehr ich mir auch in späteren Zeiten gelegentlich den Kopf zermarterte: ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob die gewonnenen Einblicke – genauer gesagt der Anblick – eingedenk des Schreckens, denn auch der Mühe wert gewesen waren …

Immerhin durfte ich das nach vielen Jahren einmal selbstbewusst unter der Rubrik „Früheste Einblicke und Erkenntnisse in die Anatomie am Lebenden“ subsumieren. Schließlich ein durchaus ernst zu nehmendes Unterrichtsfach jeder vorklinischen Ausbildung eines Mediziners.

Auf einer Erkundungstour entlang des Strandes stieß ich auf eine prächtig mit Muscheln verzierte Sandburg, in die ich mir mutig Eintritt verschaffte. Bereits von außen erspäht, taten sich deren Bewohner an einer großen Schüssel mit herrlichen Brombeeren gütlich. Die Mutter hatte ihrem Sohn, quasi mit der Muttermilch, schon die elementaren Regeln kommunistischen Wohlverhaltens eingetrichtert. Auf den in dieser speziellen Situation zugeschnittenen Fall bedeutete dies: Was dein ist, ist auch mein. So sahen sich die Bewohner dieser stolzen Burg plötzlich mit zweierlei konfrontiert: erstens einem zusätzlichen Esser, zweitens einem Vielfraß, der sich, in dieser ihm sehr entgegenkommenden Konstellation, häuslich einzurichten wusste. Mit langsam einsetzender Dämmerung begannen sich die gastfreundlichen, neu gewonnenen Bekannten aber auch dahingehend Gedanken zu machen, dass ihre nicht ganz freiwillige Neuerwerbung noch irgendwo ein zweites Zuhause haben muss. Nach dieser Heimstätte befragt, drehte sich der kleine Mann kapriziös mit weit ausholender Armbewegung einmal um die eigene Achse und verkündete freudestrahlend: „Da wohnt meine Mutti!“

Eben diese Mutti war mittlerweile seit über einer Stunde verzweifelt auf der Suche nach ihrem abhanden gekommenen Sprössling. Wie dieser viele Jahre später erfuhr, war seine Großmutter nach dreiviertelstündiger ergebnisloser Suche fest davon überzeugt: „Den Jungchen hat sich das Meer geholt!“ Dass sie mit dieser Einschätzung keineswegs hinter dem Berg hielt, fand die Mutter besonders „tröstlich“… Von all diesen Abläufen hatte „der Ritter von der Brombeerburg“ nicht die geringste Ahnung. Umso überraschter war er deshalb, als plötzlich die Mutter vor ihm auftauchte, um den verlorenen Sohn, in Tränen ausbrechend, in die Arme zu schließen.

Zurück nach Freystadt. Auf praktisch autofreier Hessestraße kreuzte eher gelegentlich ein Pferdefuhrwerk auf. Als Nebenprodukt fanden sich Pferdeäpfel, von mir akkurat mit kleiner Schaufel eingesammelt und dem Gartenkompost zugeführt. Das erhebende Gefühl, auf diese Weise einen bedeutenden Beitrag zu den Erträgen des Gartens zu leisten, beflügelte mich, das Sammelgebiet auf angrenzende Straßen auszudehnen. Dieser Sammeleifer weckte bei der Mutter zwiespältige Gefühle: Einerseits wurde ein gewisses sich frühzeitig entwickelndes ökologisch-ökonomisches Verständnis anerkennend registriert. Andererseits wollte das Pferdeäpfel sammelnde Kind des Arztes nicht so richtig zu dem sozialen Status passen, den man in der kleinen Stadt einnahm. Ich registrierte auf jeden Fall einen deutlichen Rückgang anfänglicher Lobeshymnen. Der Sammeleifer erlosch. Letztendlich machte ja auch das Schleuderball- und Völkerballspielen auf der Hessestraße viel mehr Spaß. Hier konnten auch gefahrlos erste Balanceakte beim Erlernen des Radfahrens erprobt werden. Im Hinterhof von Armin Winklers Wohnung wurde im Winter eine Schneeburg gebaut, um die heftige Schneeballschlachten entbrannten.

Neben dem elterlichen Schlafzimmer im ersten Stock zelebrierten die Geschwister, oft unter Assistenz von Gisel, im Bad ihre Morgen- und Abendtoilette. Gisela Hallup, ein wahrer Engel, eigentlich als Praxishelferin gedacht, war bald voll ins Familienleben integriert und lebte auch im Haus. Von diesem Bad aus führte eine zweite Türe in das sogenannte „gelbe Zimmer“, in dem an der Decke, über einer darunter aufgestellten Liege, eine Höhensonne baumelte. Auf dieser Liege wurde jeden Abend, nach väterlichen Vorgaben, Gymnastik getrieben. Neben allgemeiner Gelenkigkeit stand die Stärkung der Rückenmuskulatur im Vordergrund. Danach hieß es: Schutzbrillen auf und unter der Höhensonne einige Minuten auf den Bauch, einige Minuten auf den Rücken. Das ganze ging meist mit großem Hallo und Gelächter über die Bühne, weil z. B. die Purzelbäume recht abenteuerlich gerieten. Zur Stärkung des Fußgewölbes, also Vorbeugung gegen Plattfuß, lief man, wann immer es ging, barfuß. Außerdem wurde im sommerlichen Garten „Kieselsteinwerfen“ gespielt: Man nahm hinter einer markierten Linie Aufstellung, krallte sich einen kleinen Kiesel abwechselnd mal unter die Zehen des rechten, mal unter die des linken Fußes und versuchte, den Stein so weit wie möglich wegzuschleudern. Als Kleinster wurde mir ein Vorsprung von mehreren Zentimetern eingeräumt. Nach zahlreichen Versuchen wurde der „Kieselsteinkönig“ ermittelt.

Es war schon recht beachtlich, was im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts rein spielerisch den Kindern in Sachen Körperertüchtigung und Prophylaxe untergejubelt wurde. Zusätzlich war geplant, eine Gouvernante einzustellen. Nur dazu ausersehen, mit den Kindern Englisch und Französisch zu sprechen. Getreu dem Motto: Als Kind spielerisch, ohne Pauken von Grammatik oder Vokabeln, Fremdsprachen zu erlernen. Dabei lag die Betonung auf spielerisch leicht. Es ging keinesfalls um Heranzüchtung früh begabter Wunderkinder! Leider machte der Krieg einen Strich durch diese Planung. Es sollte ja noch so unendlich viel mehr aus der Bahn fliegen.

Nach abendlicher Gymnastik durften die älteren Geschwister noch in ihrem Bett lesen. Als Jüngster landete ich, von der Mutter liebevoll begleitet, als Erster in den Federn. Auch dies lief nach festem Ritual ab: Beginnend mit einer kurzen Gutenachtgeschichte – meist aus Grimms Märchen. Diese besondere Schule des Herzens, die schon früh den Wertewandel im Leben aufzeigt und auf den Ritt in die Dornenhecken des Lebens vorbereitet: man denke nur an „Hans im Glück“! Es folgte ein beliebter Abzählreim, bei dem jede Silbe des Reims an den Fingern beider Hände abgezählt wurde. Es endete mit einem kurzen Nachtgebet. Darin wurde, neben allen im Hause lebenden Familienmitgliedern, jeder mit eingeschlossen, der einem gerade einfiel. Um niemand leichtfertig ungewollt auszuschließen, wurden zuletzt noch „alle lieben Menschen“ mit einbezogen. Gekrönt wurde alles mit dem Gutenachtkuss der Mutter. In diesem Zusammenhang konnte ich mich später nie an den Vater erinnern. Sei es, dass ich zu jung war, um im Gedächtnis zu bleiben, oder der Vater schon im Krieg weilte.

Die Unterbringung der Kinder im Säuglingsalter gestaltete sich differenziert: Bei Ernst-Johann, dem Erstgeborenen, stand die Wiege noch direkt neben den Ehebetten. Der nächstgeborenen Margarete wurde als Schlafdomizil das dem Elternschlafzimmer angrenzende Badezimmer zugewiesen. Als letzter im Bunde, wurde ich in die entfernteste Ecke des Hauses verfrachtet. Derlei Differenzierung durfte keineswegs als Ausdruck unterschiedlicher Elternliebe interpretiert werden. Es war vielmehr die im Laufe der Jahre gewonnene Frucht der Erkenntnis, dass derlei Distanz zur elterlichen Ruhestätte dem Schlaf von Mutter und Vater förderlich und dem Gedeihen des Kindes nicht abträglich war. Leider ist es bis heute noch nicht möglich, das letzte Kind vor dem ersten zu bekommen …

Nach dem Tod des Vaters durfte ich in das Ehebett neben die Mutter schlüpfen, was mich stolz und froh machte – ich empfand es als ausgesprochenes Privileg gegenüber den Geschwistern. Trotz aller mütterlichen Liebe entwickelte ich einige Eigenarten, die – milde formuliert – als verhaltensauffällig bezeichnet werden mussten. So war es über Jahre nicht möglich, mir das Daumenlutschen abzugewöhnen. Selbst mit Bitterstoffen getränkte Daumenverbände blieben erfolglos – ich wusste mich immer wieder davon zu befreien. Unübersehbar: Die orale Phase hatte mein kindliches Dasein voll im Griff. Zudem gewöhnte ich mir auch noch das „Kullern“ an. Ein rhythmisches Hin- und Herwenden des Kopfes unter teilweisem Miteinbeziehen des Oberkörpers. So wiegte ich mich, ohne inneren Leidensdruck, über viele Jahre mühelos in den Schlaf.

Ebenso unerklärlich die mich seit dem fünften Lebensjahr vorübergehend plagenden Nabelkoliken – gemeinhin Ausdruck irgendwelcher Verlustängste, die zu vom Vegetativum gesteuerten Krämpfen der glatten Muskulatur des Verdauungstrakts führen. Diesen Ängsten fehlte für mich jeder erkennbare Realitätsbezug. Die heftig-krampfartigen Oberbauchschmerzen mit Übelkeit verschwanden wie von Zauberhand, sobald ich bei der Mutter unter der Bettdecke ihre beruhigende Hand auf meiner Bauchdecke fühlte.

Jahrzehnte später half mir dieses Erlebnis, Eltern zu erklären, dass es keineswegs ungewöhnlich ist, wenn eines ihrer Kinder über heftige Oberbauchschmerzen klagt, für die die Durchuntersuchung keinerlei klärenden Hinweis auf einen krankhaften Organbefund ergab.

Beim gemeinsamen Bad mit der Mutter wird erstmals bewusst, dass der weibliche Körper in bestimmten Einzelheiten gegenüber dem männlichen unübersehbar unterschiedlich ausgestattet ist. Lange Zeit wollte ich nicht glauben, aus der mütterlichen Brust ernährt worden zu sein; obendrein noch einst aus dem Bauch der Mama herausgeschlüpft zu sein, führte zu ungläubigem Kopfschütteln.

Im Erdgeschoss lagen, links vom Hauseingang separat, die Praxisräume des Vaters. Rechts ging es in die weitläufige Privatwohnung mit relativ dunklem Flur, von dem eine knarrende Holztreppe bogenförmig in den ersten Stock führte. Unter der Treppe ging es hinab in den Keller. Mit diesem verband ich in der Erinnerung lediglich zwei Dinge: erstens reichlich mit Einmachgläsern gefüllte Regale. Zweitens die Waschküche mit kleinem Treppenaufgang zum Garten und einer für damalige Verhältnisse supermodernen halbautomatischen Miele-Waschmaschine. „Miele, Miele sagt die Tante, die alle Waschmaschinen kannte.“ Die in heißer Seifenlauge schwimmenden Wäschestücke wurden maschinell hin und her geschleudert. Die Lauge konnte über einen Hahn am Boden des Gerätes abgelassen werden. Das sorgte für eine wohlig-warme Überschwemmung der nackten Füße auf dem kalten Steinboden, ehe die Brühe gurgelnd durch das Abflussgitter des Fußbodens in der Kanalisation verschwand. Nach dem Klarspülen folgte das recht mühsame Auswringen durch einen Wäschewringer, dessen Kurbel ich mit viel Vergnügen hingebungsvoll bedienen durfte – vorausgesetzt die Zeit drängte nicht allzu sehr. Das Gefühl, sich hier nützlich machen zu können, hob mein nicht sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein ganz ungemein. Es erfuhr eine weitere Steigerung, wenn ich, in einem kleinen Waschzuber mit dazu passendem Waschbrett Taschentücher oder Socken in der Seifenlauge bearbeiten durfte. Das anschließende Lob der Mutter als unabdingbares Sahnehäubchen musste nur selten schmollend eingeklagt werden.

Am Ende des Flurs gelangte man in die Küche, das Reich von Klara Wladrowarzek. Ein stämmiges, ungemein gutmütiges weibliches Wesen aus einfachen Verhältnissen polnischen Ursprungs. An ihrem ersten Arbeitstag eröffnete sie der Mutter treuherzig: „Manchmal bin ich etwas „muksch“, das darf Frau Doktor nicht stören. Frau Doktor müssen mich dann nur übers Knie legen und mir kräftig den Arsch versohlen, dann „funktioniere“ ich wieder!“ Die gute Seele gab aber keinerlei Anlass zu derlei drastischen Verhaltenskorrekturen. Sie hatte uns Kinder in ihr großes Herz geschlossen – Klara „funktionierte“ auch, rein verbal gesteuert, zu allseitiger Zufriedenheit.

Sie war gewohnt, kräftig zuzupacken und dementsprechend bestens für alle etwas gröberen Arbeiten geeignet, die in einem Mehrpersonenhaushalt anfielen. Wenn ich auf der Bohnerbürste sitzend von ihr mit mächtigen Stößen über den Fußboden katapultiert wurde, hatte das etwas von beglückender Rummelplatzatmosphäre. Aber auch wenn zartfühlendere Verrichtung gefragt war, z. B. das Zubinden der Schnürsenkel oder Abputzen der „vier Buchstaben“ nach erfolgreichem Toilettenbesuch, war Klara ein zuverlässiger Begleiter frühkindlicher Bedürfnisse.

Etwa 15 Jahre nach der Flucht aus Schlesien, besuchte Klara uns in der neuen Heimat Esslingen. Weiß der Himmel, wie sie die Adresse ausfindig gemacht hatte. Sie berichtete, wie sie 1945 mit ihren Eltern vor den Russen aus Freystadt geflohen war und dabei eines der Fahrräder als Fluchthilfe aus dem Hause Seraphim mitnahm. Es hatte etwas Rührendes, wie sie dabei wiederholt betonte, sonst – „auf Ehre“ – nichts aus dem Haus „entwendet“ zu haben. Wie tröstlich für all diejenigen, die später alles mitgehen ließen, was nicht niet- und nagelfest war …

Als guter Geist wirkte in der Küche auch Liesel Schütze. Für alles verantwortlich, was mit der Verproviantierung der Familie zu tun hatte. Sie besprach mit der Mutter den Speisezettel für die nächsten Tage, tätigte dementsprechende Einkäufe. Zauberte auch in Zeiten beginnender Knappheit – sprich Lebensmittelkarten – bravourös das Zepter über den Kochtöpfen schwingend, wohlschmeckende Mahlzeiten auf den Tisch. Dabei ging es, entsprechend den versorgungstechnisch schwierigen Kriegszeiten, recht spartanisch zu. Am Sonntagmorgen gab es ausnahmsweise Wurst. Für jeden zwei Scheiben Bierschinken auf eine Semmel pro Person. Sonst eben Schwarzbrot und selbst gemachte Marmelade, nur selten Käse oder Honig. Auch die wöchentliche Fleischration entfiel meist auf das sonntägliche Mittagessen. Dabei hatte ich schon bald entdeckt, dass die Fleischportion auf meinem Teller, im Vergleich zu der des Vaters, doch sehr zu wünschen übrig ließ. Es bedurfte vieler Monate, bis ich mir endlich ein Herz fasste und, leise nörgelnd, die Überlassung eines gleich großen Fleischstückes für meinen Teller beanspruchte. Überraschender Weise wurde dies umgehend zugesagt und in die Tat umgesetzt. Allerdings mit der Auflage, wie üblich, alles aufzuessen, was auf dem Teller war. Andernfalls entfiel der Nachtisch. Das Ende war vorhersehbar: Ich kaute immer noch an meinem Fleisch, als alle anderen schon längst beim Nachtisch saßen. Er wurde dieses Mal ohne eigene Mitwirkung vertilgt. Man ging aber zartfühlend mit dem Benjamin um, verlor kein Wort mehr darüber. Mutters Jüngster war um eine Erkenntnis reicher: Die Größe der mir zugeteilten Fleischportion wurde vom Fassungsvermögen meines Magens, nicht von mangelnder Elternliebe diktiert.

Zur Sommerzeit fanden in Anlehnung an eine Art „Kasperle-Dramaturgie“ Theateraufführungen statt. Von ihnen erhoffte sich die Kinderseele zahlreiche erwachsene Zuschauer. Dann zog eine ganze Kinderhorde von Haustür zu Haustür, um das bedeutsame Ereignis anzukündigen. Gleichzeitig galt es, eine bescheidene „Eintrittsgebühr“ von 10 Reichspfennig zugunsten der mitwirkenden „Künstler“ zu erbitten.

Die meist ablehnenden Reaktionen an den Wohnungstüren gaben der Kinderseele erste Einblicke in die Mentalität der dahinter lebenden Menschen. Dabei wäre es für sie sicher unterhaltsam gewesen, der Kinderschar zuzusehen. Es gab leidenschaftliche Diskussionen um die heikle Frage, wer was spielen darf. Wer gibt den Bösewicht, wer die von ihm entführte Jungfrau – in Ermangelung eines Mädchens nicht selten männlichen Geschlechts. Wer durfte der edle Ritter sein, der den Räuber zur Strecke brachte und die befreite Dulcinea in sein Schloss zurückbeförderte? Reich sind die Künstler dabei nicht geworden und in Ermangelung der erwachsenen Zuschauer mussten dafür die Kinder herhalten, die in dem Bühnenspektakel nicht zum Zuge kommen konnten. Dabei ließ man es nicht an Kreativität fehlen, möglichst viele Akteure auf die Bühne zu bekommen: Zum Beispiel als sich im Sturm biegende Bäume, die allerdings nicht selten aus der ihnen zugewiesenen Rolle fielen, weil sie meinten, in die nicht nach ihrem Geschmack ablaufende Dramaturgie des Drehbuchs eingreifen zu müssen. Ähnliches galt für die auf Kisten ans Firmament postierten Sonne und Mond, die je nach Tages- bzw. Nachtzeit der Handlung ihr Gesicht zu verhüllen hatten. Da die Künstler meist tagsüber agierten, war die Rolle des Mondes nicht sehr begehrt – schließlich wollte der ja auch etwas vom Spektakel sehen. Um diesem Missstand abzuhelfen, entschied die Regie, dass der Mond bei Tage unverhüllt auf der Kiste sitzen durfte statt zu stehen. Dafür musste der Mond die Akteure unterstützen, die als Windbläser eingeteilt waren, wenn die Regie Sturm aufziehen ließ.

Neben derlei harmlosen Kinderbelustigungen kam eins der Kinder eines Tages auf die Idee, den nicht allzu weit entfernten Eisenbahnschienen einen Besuch abzustatten. Hier fuhren nicht gerade häufig die Züge von und nach Neusalz vorbei. Eine willkommene Abwechslung in dem an technischer Dynamik nicht eben reichhaltigen Reservoir kindlichen Erlebens. In Anlehnung an Winnetou, der mit dem Ohr am Boden das noch um Kilometer entfernte Getrappel von Pferdehufen erahnen konnte, musste das auch mit dem Ohr auf der Schiene bezüglich eines herannahenden Zuges ausprobiert werden. Diese Experimente verliefen absolut enttäuschend. Vom weit entfernten Zug war effektiv nichts zu erahnen. Es wurde mangelhafter Naturverbundenheit zugerechnet. In diesem Zusammenhang tauchte auch die spannende Frage auf, wie nahe ein Zug kommen muss, bis sich dies dem Ohr auf der Schiene zweifelsfrei kundtut? So blieb es nicht aus, dass sie ihre Ohren auch noch auf die Schiene pressten, als der Zug schon in Sichtweite war. Das versetzte den Lokomotivführer in höchste Alarmbereitschaft, die sich in heftigen Pfeifsignalen Luft machte, was wiederum die Kinder begeisterte und sich bald zu einer Art Sport entwickelte. Er wurde mit der Mutprobe verbunden, wer seinen Kopf am längsten vor dem herannahenden Zug auf der Schiene behielt.

An dieser Stelle kam der Beruf von Armins Vater ins Spiel: Einem der Lokomotivführer, der diesem Sport keinerlei Unterhaltungswert abgewinnen mochte, erinnerte sich daran, dass der Schrankenwärter einen Sohn hatte, dessen Alter gut zu dem der von ihm wiederholt gesichteten Kindern passte. Er kontaktierte Armins Vater. Der wiederum unterzog seinen Sprössling einer hochnotpeinlichen Befragung, der Armin auf Dauer keinen Widerstand entgegenzusetzen vermochte. So endete dieser Ausflug in das prickelnde Abenteuer mit einem häuslichen Donnerwetter und bei mir zusätzlich zu einer Abkommandierung in die für derlei Entgleisungen kindlichen Wohlverhaltens vorgesehene Ecke im Esszimmer. Hier hatte ich mich, mit dem Rücken zum Esstisch, für mindestens fünf Minuten zu postieren, um „sich zu schämen“… In diesem, wie in den meisten anderen Fällen dieses Zwangsaufenthaltes, hielt sich die Scham sehr in Grenzen. Warum diese Prozedur trotzdem zu einem gewissen Grade gefürchtet war, lag an der damit verbundenen gähnenden Langeweile. Der Mutter ging dabei die im Minutenabstand wiederholte Fragerei nach dem Ende der Strafaktion auf die Nerven. Nach meiner Erinnerung stand ich nicht sehr häufig in dieser Ecke. Was aber nicht unbedingt dafür spricht, ein besonders braves Kind gewesen zu sein. Bestrafungen waren für die Mutter eine nicht gern ergriffene Maßnahme. Sie hielt mehr von eingehender Ermahnung. Der Rubikon war allerdings überschritten, wenn zum Beispiel versucht wurde, im Nachbargarten bei Rektor Wehner mit einem in den Baum geworfenen Ast Süßkirschen zu ernten und bei dieser, mit untauglichem Objekt durchgeführten Prozedur, der Ast in der klirrend zerbrechenden Scheibe der Speisekammer des Rektors landete. Solch gravierende Vorkommnisse führten zu einer Verlängerung der Strafaktion um zehn Minuten …

Wenn die Witterung das Spiel vor der Tür nicht zuließ, gab es im ersten Stock des Hauses genügend Räumlichkeiten, sich auszutoben. Im Flur waren eine höhenverstellbare Schaukel und eine ebenfalls in der Höhe variable Reckstange montiert. Direkt daneben ein großes Spielzimmer, an dessen Fensterseite zum Balkon eine mehrere Meter lange Spielplatte angebracht war. Daran angrenzend eine große Wandtafel, die nach Herzenslust mit bunter Kreide zur Bemalung einlud. Rechtwinklig dazu eine Sprossenwand zum Klettern und Turnen. Eine Fundgrube für Kreativität und ungebremstem Bewegungsdrang. In diesem Kinderparadies konkurrierte Holzspielzeug mit Schaukelpferd, einem Kaufladen und einer Puppenküche. Hier brutzelten auf kleinem beheizbarem Herd sogar kindgerechte Portionen. Zum Klassiker avancierten Pfannkuchen, die sich so großer Beliebtheit erfreuten, dass sie gelegentlich in unerwünschte Konkurrenz zu der von der Mutter gekochten Hauptmahlzeit gerieten.

Das Esszimmer hatte einen erkerartigen Ausbau Richtung Garten. Hier hielt sich die Mutter gerne zu Näharbeiten auf. Im Nähkörbchen lag das Mutterkreuz, das der „reinrassig deutschen Frau“ namens des tausendjährigen Reichs ab der Geburt einer mir nicht mehr bekannten Zahl von Kindern mit „Heil Hitler“ unterzeichnetem Begleitschreiben zugestellt wurde. Mit ein wenig Stoff und buntem Metall glaubte man offensichtlich, Deutschlands Frauen die Bereitstellung von Kanonenfutter für die kriegerischen Expansionspläne eines „Volks ohne Raum“ schmackhaft machen zu können. Ich fand es später gut, dass dieser Orden, meines Wissens von der Mutter verschmäht, nie getragen wurde.

Für mich ist die Sitzgruppe im Erker um eine Schulbank erweitert worden. Von ihr versprach sich die Mutter eine in doppelter Hinsicht nützliche Funktion. Erstens die stramme aufrechte Haltung, zweitens eine damit verbundene bessere Konzentration bei der Bewältigung der Schulaufgaben. Beides ließ offensichtlich zu wünschen übrig. Ausdruck einer früh zutage tretenden Problematik: Mutters Jüngster und die Schule! Aufschlussreich, dass derlei Aufwand bei beiden älteren Geschwistern nicht für notwendig erachtet wurde. Wo unsereins mühsam ackern musste, lief bei ihnen alles wie am Schnürchen.

Noch gut in Erinnerung meine erste Hausaufgabe, bei der es galt, eine Schiefertafel mit Spazierstöcken zu füllen: die erste Hälfte aufrecht, die zweite Hälfte auf dem Kopf stehend. Schon die erste Hälfte genügte den mütterlichen Idealvorstellungen nur selten. Es führte zu schmerzlichen, da den Arbeitseinsatz verlängernden Korrekturen. Als es an die Bewältigung der zweiten Hälfte ging, drohte eine ungebremste Tränenflut die Frucht geleisteter Arbeit, in Form mühsam auf die Tafel gemalter aufrecht stehender Spazierstöcke, hinwegzuspülen. Zwecks schöpferischer Pause begaben sich Mutter und Sohn in den Garten. Dort standen sie unter dem Reneklodenbaum, zu dessen Füßen ein Heer von Wespen an den am Boden liegenden Früchten nagte. Hier prophezeite sie, die Hände ringend, ihrem Sprössling, dass er später einmal nur zum Schweinehüten taugen werde. Ein für den Sohn beängstigendes Szenarium. „Könnten es nicht auch Gänse sein?“ Ich spürte den forschenden Seitenblick der Mutter. Ob ich mich womöglich über sie lustig machte? Aber dem Sohn war es bitterernst. Was sich da in meiner kindlichen Seele abspielte, sollte der Beginn eines jahrelangen, oft verzweifelten Kampfes mit der Wissensvermittlung an deutschen Schulen werden. Der in Aussicht gestellte Hütewechsel vom Schwein zur Gans ließen die Zukunftsperspektiven in einem freundlicheren Licht erscheinen. Kurzfristig erschien diese Berufswahl sogar verlockend. Vorausgesetzt sie wäre mit dem umgehenden Einstellen des Spazierstockmalens verbunden. Es war einer jener Augenblicke, in denen sich die Mutter, wie später noch so oft, den in Russland liegenden Vater herbeiwünschte …

Zurückgekehrt zur Schiefertafel steckte alsbald der ältere Bruder seinen Kopf über die Schulter: „Na Bruderherz, wo steckt dein Problem?“ Dankbar wurde das in der Frage schwingende Mitgefühl registriert. Unter herzerweichendem Schluchzen erfolgte Aufklärung. Der Bruder lachte schallend: „Du Rindvieh, dreh doch die Tafel einfach auf den Kopf! Dann malst du wieder aufrecht stehende Spazierstöcke.“ Gibt es ein besseres Beispiel für Intelligenz? Dies wurde von der Mutter, die Zeuge der Unterweisung geworden war, keineswegs honoriert. Es folgte ein ordentliches Donnerwetter und kühlte die Bereitschaft zur Hilfestellung bei den Hausaufgaben des kleinen Bruders nachhaltig ab.

Rechts neben dem Fenster im Erker des Esszimmers stand eine für damalige Verhältnisse prachtvolle Kombination von Radio, Plattenspieler und Plattenschrank. Hier lauschten die Kinder einer ihrer Lieblingsplatten: „Die Liebe der Matrosen“, zu deren Melodie die älteren Geschwister anlässlich sich jährlich wiederholender Kürbisfeste – so eine Art Halloween – ausgelassen mit ihren Freundinnen und Freunden durch die Wohnung tanzten. Die Zimmer waren mit ausgehöhlten Kürbissen und den darin geschnitzten Gesichtern magisch von dahinter brennenden Kerzen beleuchtet. Sie gaben diesen Veranstaltungen einen für mich immer leicht gruseligen Anstrich. Unvergessen mit dem Plattenspieler verbunden der Beginn von Beethovens Violinkonzert, das der Vater besonders liebte. Davon galt es, insgesamt sechs Platten – Marke Electrola, „his master’s voice“ – beidseitig abzuspielen, um das ganze Konzert zu hören. Da dies meist abends geschah, hörte ich immer nur den Anfang. Erste zaghafte Schritte Richtung klassischer Musik. Sie klang in den Ohren noch recht fremd, aber keineswegs unangenehm.

Rechts von diesem Wunderwerk der Technik näherte man sich der Längsseite des Esstischs, für mich auch ein Ort ungeliebter Spinatfütterung. Ein Kommafehler bei der Berechnung seines Eisengehaltes Ende des 19. Jahrhunderts an der Universität Freiburg katapultierte dieses Grünzeug, völlig unbegründet, in die Spitzenklasse eines Schwermetallspenders. Darunter hatten dann ganze Generationen von Kindern zu leiden, die dieses Gemüse ebenso verabscheuten wie Vaters Jüngster. Nur weil dieser kleine, aber schwerwiegende Berechnungsfehler treu und brav von allen Lehrbuchautoren, ungeprüft abgeschrieben, übernommen wurde. Eine Doktorarbeit, an der Alma Mater Tubingensis, korrigierte gute 60 Jahre später diesen Irrtum. Die Kinder dieser Welt müssten diesem Doktoranden ein Denkmal setzen … Ich erledigte das auf meine Weise: Das ungeliebte Grünzeug wurde im Rahmen meiner fürsorglichen Fütterung in beiden Backentaschen gespeichert, bis der in der Mundhöhle sich entwickelnde Druck, entsprechend meinem physikalischen Feingefühl, groß genug war, um sich samt Inhalt explosionsartig in Richtung Esszimmerwand zu entleeren. Das danach sich an der Wand in hoffnungsvollem Grün abzeichnende „Gemälde“ war sozusagen mein Beitrag zu diesem Denkmal. Ich war damit der Zeit wieder einmal einen Schritt voraus. Mit diesem Protest in Kinderstuben aber keineswegs allein …

Vom Esszimmer führte eine meist nicht verschlossene Schiebetür in das sogenannte „Damenzimmer“, mit in pastellfarbenem Stoff bezogener Sitzgruppe. Darüber, farblich gut miteinander harmonierend, ein Bild vom Matterhorn. Die Möbel waren im Biedermeierstil gefertigte, sündhaft teure Unikate. Vor der Fensterfront zum Garten ein dekorativer Schalenbrunnen aus Marmor. Rechts des Brunnens stand am Heiligen Abend der Weihnachtsbaum. Geschmückt mit Wachskerzen, vielen kleinen bunten Engels- und Zwergfiguren, Strohsternen und einem großen Abschlussstern an der Baumspitze. Für uns Kinder besonders wichtig: Kringel aus Schokolade und Fondant. Sie wurden, nur unter Aufsicht eines Elternteils und erst einige Tage nach Heiligabend, zur Plünderung „schaumgebremst“ freigegeben. Vorausgesetzt, die mit Süßigkeiten gefüllten Weihnachtsteller wiesen bereits Ebbe auf.

Am Weihnachtsabend durften wir Kinder das Zimmer erst betreten, wenn ein Klingelton signalisierte, dass die Kerzen am Baum brannten und die „himmlischen Heerscharen“ den Raum verlassen hatten. Gemeinsam wurde „Oh du fröhliche …“ gesungen. Vater las stehend neben dem Baum die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Nach „Stille Nacht …“ stürzten wir uns auf die liebevoll von den Eltern ausgewählten Geschenke unter dem Baum. Sie wiesen – welch ein Wunder! – meist erstaunliche Übereinstimmung mit dem zuvor an den Weihnachtsmann adressierten Wunschzettel auf. Es folgte das Abendessen, bei dem es, nach Ostpreußischer Tradition, Heringssalat mit Apfelstückchen, Fleischbrühe und Speckkuchen gab.

Neben dem Ausgang zur Gartenterrasse lag links das „Herrenzimmer“. Über dessen offenem Kamin hing die Laute des Vaters. Nur noch sehr verschwommen die Erinnerung an die Volkslieder und die zur Weihnachtszeit vor dem munter flackernden Kaminfeuer gesungenen Lieder. Gegenüber dem Kamin die dem Garten zugewandte Fensterfront mit sehr tief nach unten gezogenem großen Fenster und einer mit Marmorplatte abgedeckten Bank. Sie bot Platz für verschiedenste Topfpflanzen.

Diese blumenbestückte Fensterbank hatte schon in frühen Jahren mein Interesse geweckt. Vor einem Spaziergang der Eltern hatten sie den kleinen Mann, angegurtet im offenen Sportwagen in, wie sie meinten, sicherer Entfernung vor den Blumen „geparkt“. Der Jüngste langweilte sich und dirigierte mit schaukelnden Bewegungen des Oberkörpers das Gefährt zielsicher in Richtung Blumenbank. Dort angekommen wurde unverzüglich, zwecks Befriedigung naturwissenschaftlichen Entdeckerdrangs, der erste Blumentopf vom Fensterbrett geangelt und fest zwischen die Beinchen gepresst. Genauere Einblicke in den Aufbau von Pflanzen erfordert deren Zerlegung. Wie beim Studium der Botanik an jeder Universität noch heutzutage beherzigt. Selbst ohne zuvor in diese wissenschaftlichen Weihen unterwiesen, zeigte ich geradezu frühreifen Forscherdrang. Dem fiel zunächst ein Usambaraveilchen zum Opfer. Nach dessen fachgerechter Entlaubung galt es, die bunten Blütenblätter einer Kostprobe zu unterziehen, die diese Gaumenprobe offensichtlich bestanden. Es konnte schon bald Totalverlust registriert werden. Das Blattgrün erwies sich allerdings als resistent und füllte binnen Kurzem beide Backentaschen. Via Hamster wird eine bescheidene erste Brücke zur Zoologie erkennbar. Der Wissenschaft nicht würdig, wer sich, nach derlei dürftigen Anfangserfolgen, durch solche Petitessen auf dem Weg zur Vermehrung weiterer Einsichten in das Naturgeschehen aufhalten ließe. Was seine Schuldigkeit getan, darf hinter sich gelassen werden: Der hartleibig in der Blumenerde verbliebene Stängel wird, samt Topf, mit kühnem Schwung – ex und hopp – aus dem Wagen befördert und damit entsorgt. Nicht jede zusätzliche Horizonterweiterung ist zwangsweise schmerzfrei. Bei dem nun folgenden Objekt der Begierde handelte es sich um einen stachelbewehrten Kaktus. Der Wunsch nach innigerem Kontakt wird, da äußerst schmerzhaft, jäh beendet. Wer sich derart undankbar erweist, verdient keine genauere Begutachtung und folgt, unbesehen kurzer Hand, dem Weg des entlaubten Usambaraveilchens. Die Fixierung von Topf Nummer drei zwischen den Beinchen wird von der Ankunft der Eltern jäh unterbrochen. Mit sicherem Griff entleert der Vater beide Backentaschen des frühreifen Naturforschers und bringt damit das pausbäckige Kindergesicht wieder auf Normalmaß. Diffiziler gestaltet sich die Frage, wie gesundheitsschädlich erweist sich möglicherweise solch ungebremster Forscherdrang? Umgehend beim Apotheker telefonisch eingeholter Rat bremst unangebrachte Panik. Gleichzeitig die Empfehlung einer Reduktion des Mageninhalts durch tief in den Rachen eingeführten Finger. Außerdem weitere Wachsamkeit im Sinne genauerer Beobachtung bezüglich eventueller Auffälligkeiten in den nächsten Tagen. Eine Inspektion des Mageninhalts signalisierte beruhigende Entwarnung: Ich hatte uneingeschränkt dem Hamstereffekt den Vorzug gegeben. Die zusätzliche fürsorgliche elterliche Zuwendung wurde wohltuend registriert.

Im Reich des Vaters – der Praxis eines Landarztes Tücken kindlicher Anpassung

Vorbei an der Patiententoilette der Zugang zum Wartezimmer, dem sich rechter Hand ein Sprech- und ein Behandlungszimmer anschlossen. Hier entfernte der Vater an meinem linken Daumen im zarten Alter von zwei Jahren einen kleinen Knorpel in der Strecksehne. Eine winzige Narbe erinnert noch heute an den kleinen Eingriff. Die Arme der Mutter hielten mich, auf ihrem Schoß sitzend, eng umschlungen. Ängstlich bemüht, mein Gesicht vom Ort des Geschehens abzuwenden. Ich reagierte mit heftiger Gegenwehr, einschließlich lautem Gebrüll. Der Vater plädierte für mehr Transparenz, die dem Opfer durch Einblick zu gewähren sei. Sieh da: Die kleine Operation nahm den Sohn so gefangen, dass er keinen Mucks mehr von sich gab – frühe Faszination für einen spannenden Beruf.

Nicht minder aufregend das im Nebenraum installierte Röntgengerät. Gelegentlich erlaubte der Vater bei eingeschalteter Röntgenröhre die Hand hinter den Bildschirm zu halten. Das ergab einen freien Blick auf die vom Fleisch befreiten, gruselig aussehenden Fingerknöchelchen, die sich beim Schließen und Öffnen der Hand magisch vor dem Bildschirm hin und her bewegten. Mit solch einem Zauberapparat täglich umgehen zu dürfen, beflügelte den frühen Wunsch des Sohnes, einmal in die beruflichen Fußstapfen des Vaters zu treten. Außerdem suggerierte das werktäglich stets gut gefüllte Wartezimmer, dass der Vater nicht zur Arbeit gehen musste, sondern diese zu ihm kam. Ein Umstand, der im krassen Gegensatz zu den väterlichen Berufen meiner Spielkameraden zutage trat. Solch feine Beobachtung klammerte allerdings die Tatsache notwendiger Hausbesuche, selbst zu nachtschlafender Zeit, großzügig aus. Aber instinktiv ahnte ich, dass dieses Privileg etwas mit dem mir später als Erwachsenen geläufigen Begriff „Sozialprestige“ zu tun haben könnte. Also kein Wunder, dass ich auf die Frage: „Was willst du denn später einmal werden?“ wie aus der Pistole geschossen verkündete: „Arzt wie mein Vati!“ Als meine Patentante, Frau Amela Unger, eine altehrwürdige Dame, die sich um den Aufbau des Roten Kreuzes in Schlesien große Verdienste erworben hatte, sich mit diesem Berufswunsch ihres Patenkindes konfrontiert sah, legte sie gerührt die Hand auf meinen Kopf und meinte: „Das ist aber schön, dass du den kranken Menschen gerne helfen möchtest, wieder gesund zu werden!“ Derlei Fehlinterpretation löste energisches Kopfschütteln aus: „Nein, ich will das werden, weil die Menschen da zu mir kommen müssen und nicht umgekehrt!“ Die Reaktion auf so viel ungebremste Ehrlichkeit war eindeutig: Die eben noch huldvoll auf dem Kopf ruhende Hand entfernte sich blitzartig. Es folgte eine etwas peinliche Stille. Ich ahnte instinktiv: Da ist was schiefgelaufen.

Meine Kinderseele bewegten, fern jeglichen Marketings des eigenen Egos, andere Probleme. Schon früh bekam ich wie die Geschwister, ein Sparschwein. Wöchentlich mit zehn Reichspfennigen durch die Eltern gefüttert. Für ein Kind, das eigentlich nichts zu entbehren hatte, kein Grund zur Unzufriedenheit – sollte man meinen. Wäre da nicht Armin gewesen, der glatt das Doppelte bekam! Dies erschien mir in Anbetracht der offen zutage liegenden höchst unterschiedlichen finanziellen Grundvoraussetzungen beider Haushalte als Gipfel der Ungerechtigkeit. In schöner Regelmäßigkeit brach am Sonnabend erneut diese schmerzhafte Wunde auf. Galt es doch an diesem Tag zu entscheiden, ob man mit Armin gemeinsam zum Bäcker Schulz in der Lorenzstraße pilgerte, um dort sein wöchentliches Sparschweindeputat gegen ein Stück Zuckerkuchen einzutauschen oder sollte es mein Schweinchen mästen? Stolz verkündete Armin dann, dass ihm derlei Skrupel fremd sind: Zehn Pfennig für den Zuckerkuchen und zehn Pfennig für das Sparschwein, lautete sein Verteilungsschlüssel. Meine Bemühungen, ähnlichen Standard zu erreichen, waren gleichermaßen zahlreich wie vergeblich. Es war Bestandteil des Erziehungsprogramms, hier kein sowohl als auch zu ermöglichen, sondern ein entweder oder zu fordern. So wurde ein Entscheidungsmuster eingeübt, das zukünftig zu erwartenden Konfliktsituationen eher entsprach, da sie auf finanzielle Sparflamme ausgerichtet waren. Derlei höchst vernünftige erzieherische Überlegungen überforderten natürlich meine kindliche Einsicht. Die zehn Reichspfennige von damals sind heute die Designerklamotten. Nur das Niveau hat sich geändert, die grundsätzliche Problematik ist uns treu geblieben.

Letzte Jahre in Schlesien

Meine Erinnerungen an den Vater sind ähnlich blass wie das Zusammenleben mit den Geschwistern zu Freystädter Zeiten. Beim Vater liegt das daran, dass ich ihn leider viel zu selten bewusst erleben durfte. Die Ausfahrten im Sportcabrio kenne ich nur von Fotografien. Neben dem Vater, gut eingepackt in den Armen der Mutter. Zuletzt besaß der Vater einen DKW, mit dem er einmal bergab mit Rückenwind stolze 80 Stundenkilometer auf den Tacho zauberte. Damit wurden Ausflüge nach Neusalz, Glogau und Sagan unternommen. Ich erinnere mich nur noch an intensiv nach Teer duftende Kähne, die bei Neusalz am Ufer der Oder festgezurrt, still vor sich hin dümpelten. Das familiäre Drumherum ist verschüttet. Ebenso gelegentliche Besuche bei der Konditorei Hanke am Marktplatz in Freystadt. Neben dieser Konditorei existierte ein Friseursalon, den die Mutter in regelmäßigen Abständen zur Erneuerung ihrer Dauerwelle aufsuchte und dabei von mir, zwecks Reduzierung der eigenen Haarpracht, begleitet wurde. Die eigene Schur gestaltete sich kurz und schmerzlos. Die Mutter saß dagegen eine gefühlte Ewigkeit unter der Haube. Ich vertrieb mir währenddessen die Zeit vor dem Laden, indem ich mit schwingenden Armen und lautem Zischen Lokomotive spielte. Als im Winter bei Kälte mit jedem Zischlaut Dampf aus dem Mund strömte, war ich davon so begeistert, dass der Berufswunsch für kurze Zeit vom Arzt zum Lokomotivführer wechselte. Man sollte sich mit der Realisierung seiner Berufswünsche Zeit lassen.

Nur aus Schilderungen der Mutter – von den Geschwistern bestätigt – erfuhr ich, dass man den Jüngsten gerne bezüglich seiner Strapazierfähigkeit auf die Probe stellte. Im Sportwagen angegurtet bot die Kurve beim Übergang von der Hesse- in die Lorenzstraße das richtige Terrain zur Erprobung des „Elchtestes“, den der Sportwagen nicht bestand, der kleine Bruder aber unbeschadet über sich ergehen ließ. Auch die Fahrt mit demselben Vehikel die steile Bodentreppe hinab verlief ohne ernsthaftere Blessuren.

Es herrschte eine wohltuende kindliche Sorglosigkeit, die z. B. den älteren Bruder dazu ermunterte, bei seiner jüngeren Schwester als Figaro tätig zu werden. Mit kühnem Schnitt ging er der weiblichen Lockenpracht zu Leibe – das Schwesterchen trug einige Wochen eine recht futuristische Frisur …Zur Weihnachtszeit hatte das Krippenspiel Konjunktur: Unter der Bettdecke leuchtete der ältere Bruder mit der Taschenlampe auf die Geschwister herab und rief nicht ohne Pathos: „Siehe, ich verkündige euch große Freude!“ Die Freude war etwas einseitig, als die Mutter dahinterkam. Eigentlich hätten die Kinder zu dieser Zeit längst schlafen sollen.

Wie alte Fotografien zeigen, hat der Vater wohl sehr liebevoll mit den beiden älteren Geschwistern gespielt, ich war dafür einfach noch zu klein. Mein Vater geriet zur Konkurrenz, wenn er für kurze Zeit von der Front auf Heimaturlaub nach Hause kam. Dann fiel das nachmittägliche Spielen mit der Mutter aus, weil sich – für mich völlig unverständlich! – die Eltern nach dem Mittagessen zu Bett begeben wollten. Als ich dann hinter verschlossener Schlafzimmertür geradezu beängstigende, sehr ungewöhnliche Geräusche vernahm, war meine Geduld erschöpft: Wütend trommelte ich mit den kleinen Fäusten gegen die Tür und forderte Einlass. Es gibt Dinge, für die sich der Sohn noch heute gerne bei seinen Eltern entschuldigen würde …

Auch die Begleitung des Vaters durch das kleine Städtchen anlässlich eines Heimaturlaubs, blieb in keiner guten Erinnerung. Er trug zwar eine ungemein schicke Uniform, die er aber mit solch raumgreifenden Schritten spazieren führte, dass ich kaum zu folgen vermochte. Dieser Dauerlauf wurde immer wieder durch zeitraubende Gespräche mit irgendwelchen Bekannten unterbrochen, wobei man sich sehr angelegentlich nach dem jeweiligen Befinden erkundigte. Dies war wiederum für den Sohnemann geradezu ätzend langweilig. Weil er das sehr deutlich zu erkennen gab, konnte der Vater noch nicht einmal mit einem gut erzogenen Sprössling glänzen. Nein, die Beziehung zwischen Vater und seinem Jüngsten war nicht gerade das, was man als Erfolgsgeschichte bezeichnen würde. Die Verhältnisse, sie waren halt nicht so …

Die Schatten des Krieges

„Homo homini lupus.“

Titus Maccius Plautus (ca. 254 – 184 v. Chr.) Nach der Übersetzung von Artur Brückmann: „Denn der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, kein Mensch. Das gilt zum mindesten solange als man sich nicht kennt.“

Ich war gerade fünf Jahre alt, als die Nachricht eintraf, dass der Vater in Russland „auf dem Feld der Ehre gefallen“ war, wie das damals so betulich heroisch formuliert wurde. „Dulce et decorum est pro patria mori …“ („Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben.“). Auch ihm hatte man das sicher Jahre zuvor im Gymnasium vordeklamiert. Es hätte mich später einmal brennend interessiert, was der Vater von diesem Schwachsinn gehalten hat. Kurz zuvor war Gisela Hallup, die Sprechstundenhilfe, noch zu nächtlicher Stunde in Freystadt durch das Haus getanzt und jubelte: „Kiew ist gefallen!“ Ich konnte diesen Jubel nicht nachvollziehen. Daran hat sich bis in die Gegenwart nicht das Geringste geändert …

Auch der letzte Feldpostbrief des Vaters ist noch erhalten. Hier ein Auszug:

„Liebe Lydia! Wir stehen im Rücken der ukrainischen Hauptstadt und greifen heute an. Nach einem Tagesbefehl des Generals Reichenau steht die russische Südfront vor dem Zusammenbruch. Ein schöner klarer Herbsttag bricht an, die Nebel sind gesunken, heute früh ein kaltes Hühnchen verzehrt, das nächste Quartier heißt wohl für 8 bis 10 Tage wieder Erdloch. Wenn Du diesen Brief hast, dann ist Kiew bestimmt schon genommen und unsere Truppen vielleicht schon am Don. Es scheint hier wohl vor dem Winter schon Schluss zu werden, viele herzliche Grüße an Dich, Liebste, an Ernst-Johann und Mäuschen und Wölfi – eben war Fliegeralarm – ist schon vorbei! In Treue und Liebe Dein Hellmut. 22.9. Es geht mir gut. Viele Grüße aus Kämpfen südöstlich von Kiew. Hellmut“

Stunden später für ihn das Erdloch, nicht für 8 bis 10 Tage – ein Erdloch für die Ewigkeit …

Trotz des dünnen Eises, auf dem sich die Beziehung zwischen Vater und Sohn bewegte, ist mir bis auf den heutigen Tag kaum nachvollziehbar, warum mich der Tod des Vaters innerlich so wenig berührt hat, dass ich mich geradezu dafür schäme. Dieser Tod war damals, wie in späteren Jahren, nur deshalb schmerzlich präsent, weil es einfach unübersehbar war, wie sehr die Mutter unter diesem Verlust litt. Unendlich schwerer geriet ihr Leben in den Nachkriegswirren als Flüchtling und Sozialhilfeempfängerin mit drei Kindern ohne den starken Mann an ihrer Seite. Noch heute steht das entsetzte Gesicht von Armins Eltern vor mir, als ich ihnen, wie beiläufig, vom Tod meines Vaters berichtete. Armins Mutter schüttelte ungläubig den Kopf: „Mein Gott, der Junge weiß noch gar nicht, was das für ihn bedeutet!“, platzte es aus ihr heraus. Mutter und Gisel schlichen tagelang weinend durch das Haus. Es bedrückte furchtbar. Der ältere Bruder ging mit seinen 14 Jahren auf die Mutter zu und versuchte zu trösten: Ab sofort werde er an Vaters Stelle treten und für die Familie sorgen! Wie rührend diese kindliche Fürsorglichkeit des älteren Bruders. Ausdruck bemühter Ernsthaftigkeit in schon sehr jungen Jahren. Ein Spiegel höchst unterschiedlicher Wesensart der Brüder: Mir wäre selbst in weit fortgeschrittenem Alter so viel Verantwortungsbewusstsein nicht in den Sinn gekommen. Zwei Jahre später wurde der Bruder als Flakhelfer nach Breslau abkommandiert. Wie auf alten Bildern dokumentiert, ein schmächtiges kleines Bürschchen, dem das Kind noch aus allen Knopflöchern schaute. Ich habe ihn zusammen mit der Mutter dort in Kraftborn bei Breslau besucht. Die Flakgeschütze haben schon sehr beeindruckt. Ursprünglich hätte sich der Bruder zur Waffen-SS melden sollen. Irgendwie war es gelungen, dies zu umgehen.

Zu dieser Zeit setzte die Kinderverschickung ein, mit der man Kinder aus den bombardierten Rüstungszentren im Ruhrgebiet in ländliche Regionen verfrachtete. Man wähnte sie dort sicherer untergebracht. So marschierte man eines Tages auf den kleinen Freystädter Bahnhof, um eine Schar von Kindern in Augenschein zu nehmen, die dort etwas verlassen auf dem Bahnsteig herumstanden und darauf warteten, von einer Freystädter Familie auf Zeit „adoptiert“ zu werden. Das Ganze erinnerte bedrückend an eine Art Sklavenmarkt. Unvergessen ein kleiner Junge, der einen Spielbaukasten in die Höhe hob: Seht her, wer mich nimmt, der kriegt den Baukasten gratis frei Haus! Beim Blick zurück wird deutlich: Zum ersten Mal entstanden Risse in meiner bisher so heilen kleinen Welt.