Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mols

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Une nuit d’été. Une fête somptueuse et décadente. Des invités étranges et décalés. Un jardin peuplé de créatures mystérieuses. Une nature qui ne répond à aucune logique cartésienne. C’est tout cela que découvre Hector, jeune orphelin solitaire, après avoir volé une invitation qui ne lui était pas destinée. Cissy, une femme énigmatique rencontrée à l’entrée du domaine, le fait pénétrer dans cet autre monde dont il ne maîtrise pas les codes. Mais peut-on sortir indemne d’une plongée en eaux inconnues ? Qui sont vraiment ses hôtes ? Après avoir découvert ce qui se cache sous leur apparence de riches désœuvrés, Hector pourra-t-il se sauver ?

À PROPOS DE L'AUTRICE

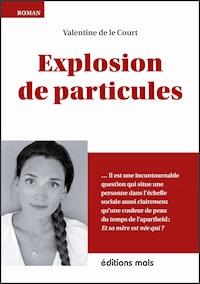

"Au jardin des immortels" est le cinquième roman de

Valentine de le Court. Écrivaine et comédienne, cette ancienne avocate passionnée de mythologie antique explore cette fois la question du temps et de la mortalité humaine dans un récit qui nous conduit aux racines de notre civilisation européenne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Au jardin des Immortels

Valentine de le Court

Au jardin des Immortels

Roman

© Éditions Mols, 2023

Collection Autres Sillons

www.editions-mols.eu

« Ce que les mouches sont pour des enfants espiègles, nous le sommes pour les dieux : ils nous tuent pour leur plaisir.»

Le Roi Lear, William Shakespeare

« Les dieux vous punissent en vous donnant ce que vous désirez. »

Catherine Cusset

À ma Cléophée, la muse de ce jardin

DISTRIBUTION DES RÔLES

Zeus, c’est le big boss, le P.-D.G. de l’Olympe. Comme tous les patrons, il se fiche un peu de ceux qui sont en dessous de lui, sauf si ce sont de très jolies filles. La mythologie regorge d’histoire de femmes qu’il séduit et ont de graves ennuis par la suite.

Héra, c’est la mégère qui lui sert de femme, aussi jalouse que belle. Elle a le titre de gardienne du foyer, ses cornes sont si longues que ça la rend vache.

Arès, c’est le gros bras sans cervelle, dieu de la guerre et de la violence. S’il était humain, il tiendrait sans doute un stand de boxe à la foire et serait couvert de tatouages glauques.

Aphrodite, lascive et égocentrée, elle est la déesse de l’Amour. En liaison adultère avec Arès, ils ont tout du couple de téléréalité : beaux et superficiels.

Hermès, dieu du commerce et des voleurs, ce qui revient au même, dans certains cas… Il protège également les voyageurs, les orateurs et les prostituées, bref, il a de quoi alimenter une conversation.

Apollon, il aime le chant, la musique et la lumière. C’est l’artiste de la bande. Les artistes, c’est comme les canapés ; chaque famille a obligatoirement le sien.

Bacchus, c’est le pote qu’on rêve d’avoir à toute fête ; il est charmant, un peu débauché et il apporte à boire ; pour le reste, il ne faut pas trop compter sur lui.

Athéna est l’intellectuelle du groupe, mais bon, ce n’est pas compliqué, les autres ne pensent qu’à s’amuser. Femme de tête et de guerre, c’est une pure.

Diane, sauvage et déesse de la chasse, elle déteste les hommes, peut-être parce qu’elle est vierge depuis des milliers d’années et que ça commence à devenir long.

Les nymphes ne sont pas des déesses mais elles sont merveilleusement belles, jeunes pour toujours, taillables et corvéables à merci, secrétaires dévouées de l’époque. Il y en a de toutes sortes, des bois, des rivières, de la mer, etc.

Les satyres ne pensent qu’à lutiner les nymphes, un point commun qu’ils ont avec les dieux. Ils ont des pieds fourchus et des jambes de bouc, leur cote de popularité auprès des humaines d’aujourd’hui est assez basse.

Tous ces personnages sont aussi pétris de défauts que les hommes.

Seule différence avec les humains, ils sont immortels.

PROLOGUE

Je suis un héros.

Personne ne me croirait si je le racontais. De toute façon, je n’ai plus parlé depuis des centaines d’années.

Assis sur la branche d’un frêne, au fond du plus beau parc du monde, je repense souvent à ma jeunesse.

Au temps de l’innocence.

CHAPITRE I

D’aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours vécu seul. La tante qui m’a élevé après la mort de mes parents ne m’accordait que l’attention distraite que l’on offre à un animal de compagnie devenu encombrant. Mes professeurs consacraient leur énergie aux génies et aux cancres de la classe. J’étais désespérément moyen et je le suis resté.

Les femmes ne me regardaient pas, les voisins ne pensaient jamais à m’inviter. J’aurais pu leur en vouloir. Au contraire, je les comprenais, je n’ai aucune conversation.

Mon physique était assorti à ma personnalité, sans aspérité hormis mon nez d’une honnête longueur. J’avais les cheveux clairs, ni raides, ni bouclés, couleur feuille-morte. Des yeux qui n’avaient jamais décidé d’une nuance précise, ils oscillaient, suivant la saison, entre le vert et le marron. Ma peau restait pâle, même au soleil. Si j’avais été une femme, l’on m’aurait trouvé grand, mais, comme homme, je passais inaperçu.

Par paresse, je me nourrissais de biscottes et de fromage blanc. Quelques pommes, un peu de soupe en boîte. Je restais mince sans avoir besoin de faire du sport. J’attrapais une grippe par hiver et un rhume au printemps. Pas une fois quelque chose d’un peu exotique ou préoccupant. Même mes points de beauté, souvent source d’inquiétude, restaient bien ronds, parfaitement plats, superbement standards. Le pied gauche et le pied droit faisaient la même pointure.

Une disgrâce peut être intéressante, un physique banal, jamais.

Au-dedans, j’ai beaucoup vécu. Le temps est long quand personne ne vous distrait avec ses joies et ses soucis. N’ayant ni famille, ni ami, j’ai passé ma vie à lire. Des romans surtout. La bibliothèque de Tante Gaétane en était pleine. Tout ce que je connais des relations et souffrances humaines, je l’ai appris entre les lignes d’auteurs, pour la plupart morts depuis longtemps.

Les voyages les plus inouïs, à dos de chameau ou en dirigeable, je les ai effectués au cours des pages jaunies, durant les longs étés pluvieux de mon adolescence. C’était les années cinquante, après avoir traversé la guerre, terré dans la cave, avec des piles de livres qui m’empêchaient d’entendre les bombardements, je dévorais Cronin et Bosco, allongé sur mon lit, tout en écoutant la musique américaine monter du garage des voisins, où les jeunes du quartier dansaient, flirtaient et buvaient de la bière. Je retrouvais leurs bouteilles brisées au petit matin, tandis que je partais terminer mon roman dans le square au bout de la rue.

Ma tante mourut un automne. J’étais encore très jeune. Elle me laissa sa maison, sa bibliothèque et deux appartements au centre-ville. Grâce à cet héritage, je ne travaillais pas. J’avais peu de dépenses. Pas de voyages, pas d’enfants. Je me rendais à la bibliothèque toutes les semaines et chez le libraire une fois par mois. Pour les nouveautés.

L’intérieur de la maison était tel que ma tante l’avait quitté deux ans auparavant. Elle aurait pu revenir d’entre les morts à tout moment, à part l’une ou l’autre assiette ébréchée, elle n’aurait pas constaté de changement. Je logeais encore dans ma chambre d’enfant. Par habitude. Sa chambre, la plus grande des deux, était intacte, avec ses pantoufles sous sa chaise, son couvre-lit fleuri et sa brosse à cheveux sur la table, devant le miroir biseauté. Je m’asseyais le soir en face de son fauteuil en chintz, lui expliquais les romanciers que j’avais choisis et il me semblait qu’elle approuvait mes choix.

J’approchais la vingtaine quand un changement survint dans mon humeur. Ce fut d’abord imperceptible, un souffle de vent. Mais, bientôt, cela prit plus d’ampleur. Un chuchotement permanent dans mon oreille qui troublait mon sommeil et gâtait mon appétit.

Je trouvais moins de joie dans la vue des bourgeons qui naissaient chaque jour, comme par magie, sur la branche qui s’égarait devant ma fenêtre. Je dépérissais à chaque pluie, dormais mal et ne me nourrissais plus. Tout avait un goût de farine. Les livres me lassaient, les phrases glissaient le long de mes yeux sans faire naître d’images dans ma tête. Les récits les plus échevelés, les prix littéraires les plus prometteurs, tous me paraissaient redondants. J’étais fatigué et n’avais envie de rien.

L’inaction me pesait. Cela dura tout l’été et s’aggrava l’hiver. Au printemps, je ressentis du fond de mon ventre un fourmillement qui me poussait au changement. Je cherchais ce qui pouvait être amélioré dans ma vie si rangée.

Peut-être fallait-il que je travaille ? Pour faire quoi ? J’envoyai des courriers un peu au hasard, à toutes les entreprises près de chez moi. L’honnêteté me poussa à admettre dans chacune de mes lettres de candidature que je n’étais pas très polyvalent. Le travail d’équipe me rebute, la vente m’horrifie, je ne sais rien faire de mes dix doigts, les enfants au nez qui coule et les vieillards séniles me répugnent. À mon grand soulagement, aucun recruteur n’estima que je puisse être un rouage utile à notre société.

Vaguement coupable, je retournai à mon oisiveté et décidai de me concentrer sur un objectif plus à ma portée ; la modification radicale de mes choix littéraires. Exit le roman, j’allais m’attaquer aux essais.

J’explorai avec méthode les rayons de la bibliothèque publique. Si les livres historiques me plurent, ainsi que les recueils de poésie, je trouvai la philosophie d’un ennui mortel. J’aimais qu’un livre puisse se commencer et se terminer au cours d’un même bain, ce qui se révéla impossible avec Platon ou Spinoza.

Un lundi matin, alors que je revenais de mon expédition hebdomadaire entre les rayonnages, je remarquai, assise derrière la caisse, une femme que je n’avais jamais vue auparavant. Elle portait un badge signifiant qu’elle était en apprentissage. Cette stagiaire empila avec enthousiasme les livres que j’avais choisis. Plusieurs sur l’art chinois, l’autobiographie d’une institutrice afghane et un roman d’un certain Romain Gary, pour le plaisir. Elle prit l’argent que je lui tendais et glissa les ouvrages dans un sac en papier.

Rentré à la maison, je rangeai les livres en file indienne sur la table du salon. J’aime les étaler dans leur ordre de lecture. Au milieu des couvertures décorées d’œuvres asiatiques, un petit livre s’échappa et tomba au sol. Je me penchai pour le ramasser.

Le livre était décoré d’un dessin de femme aux jambes exagérément longues et fines, à la chevelure ondulée, qui déambulait dans un décor acidulé encombré de plantes vertes, de maquillages et de petites casseroles colorées. Le titre, en lettrage festif, annonçait :

Tirez un meilleur profit de votre vie ;

comment changer son quotidien

Intrigué, j’ouvris l’ouvrage. Je sautai les chapitres intitulés « Comment dégager du temps pour soi ? » et « Mieux gérer les tâches domestiques » qui ne s’adressaient manifestement pas à moi.

En revanche, le chapitre sept méritait une lecture plus approfondie. Il s’intitulait :

« Un nouveau défi chaque jour »

Je me fis réchauffer une soupe au cerfeuil, la versai dans une tasse, m’installai dans mon fauteuil préféré et commençai la lecture du petit bouquin tout en essayant de ne pas me brûler la langue.

Je savais qu’il existait des individus qui entreprenaient de donner à tous leur vision d’une existence meilleure. Des réformateurs de la vie d’autrui. J’avais cru, méprisant et convaincu de ma propre supériorité, que ce genre de lectures convenait aux êtres trop peu cultivés pour être comblés par la seule compagnie des histoires.

L’auteur (une jolie femme, qui, au dire de la jaquette, jonglait en toute harmonie entre une passion pour le jardinage, une collection d’enfants et un mari à qui elle dédiait l’ouvrage) proposait de rédiger des listes précises d’objectifs à atteindre et des graphiques sophistiqués de choses à réaliser jour par jour.

À en croire le chapitre sept, la manière dont j’avais gaspillé mon existence jusqu’alors était incompatible avec la quête d’une vie accomplie. Une vie qui « ferait sens ». Fini la lecture nocturne qui donne au petit matin, dans le reflet du miroir, un air de lendemain de noce. Fini de grignoter des fruits avant le coucher, de traîner en pyjama, de sortir de chez soi sans un but précis. Il convenait de planifier, de rationnaliser.

L’ouvrage était bourré de suggestions très précises dont la première était de prendre soin de sa santé. Faites du sport, proposait-il avec trois points d’exclamation. Cela semblait incontournable. J’achetai donc des chaussures hideuses mais adaptées. La course à pied est un sport d’un ennui profond. Je dois reconnaître que je ne connais rien aux autres sports, mais celui-là est assommant. Il est impossible, j’ai essayé, de courir et de lire en même temps. Cette heure à suer et à haleter comme un chien sous la canicule est une heure perdue pour la lecture.

Cependant, je m’y tins, une semaine. Dans ma tête, pour passer le temps, j’exerçais ma mémoire, je remontais par exemple le cours des livres que j’avais lu, je partais de la veille et essayais de me souvenir de tous les titres, le plus loin possible. J’étais parvenu jusqu’au mois d’août ce matin-là quand j’eus un point de côté qui mit fin à mes velléités sportives.

Une autre suggestion de l’ouvrage m’enseigna qu’il est essentiel de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne savais comment vivait cette femme, mais rencontrer des gens ce n’est pas une tâche aisée. Je me rendis au seul endroit où je ne me sente pas incongru, la bibliothèque de ma ville, et tentai d’engager la conversation avec la nouvelle employée. J’avais préparé cette interaction sociale toute la matinée et je savais comment l’aborder.

— Lundi dernier, lui dis-je en arborant mon plus joli sourire, vous m’avez prêté un livre que je n’avais pas choisi.

— Vous venez le rendre alors ? me répondit-elle.

— Non pas du tout, je suis en train de le lire.

— Ah. Attendez, je vais vérifier votre fiche. Monsieur ?

— Hector Surmont.

Elle disparut dans la pièce arrière sans me laisser le temps de lui demander son prénom ni de l’inviter à déjeuner. Après quelques instants, elle revint, le nez collé sur un morceau de carton jaune pâle.

— Je vois monsieur, cinq livres prêtés. Dites-moi le titre du bouquin dont vous ne vouliez pas, je vais vous rendre la somme correspondante, ne vous inquiétez pas.

— Vous ne comprenez pas, je suis ravi.

Elle me regarda sans répondre, je lui faisais perdre son temps, elle avait hâte de retourner à son magazine.

— Comment vous appelez-vous, Mademoiselle ?

— Suzanne, répondit-elle en louchant sur la photographie d’une voiture rouge vif qui ornait la couverture de son illustré.

— Vous avez lu de bons livres récemment, Suzanne ?

— Nos nouveautés sont exposées à droite de l’entrée, Monsieur.

— Je sais, je les ai lues, c’est votre avis que j’aimerais.

— Je ne lis pas de livres, moi, je travaille, je n’ai pas le temps.

Et elle se replongea dans son hebdomadaire. J’étais lamentable. J’étais sorti de ma coquille, elle pas. C’est l’ennui des relations humaines, elles ne dépendent pas seulement de nous, contrairement à la course à pied.

Je rentrai veiller à ma santé en cuisinant de manière plus variée. Le menu serait sous ma seule responsabilité. Ce serait plus simple que de nouer contact avec des inconnus. C’est ce que je croyais en tout cas.

Était-ce un problème de gaz, de revêtement des poêlons ou d’incompétence caractérisée, toujours est-il que je laissai tout brûler. Je découvris que ma spécialité culinaire était le cru-trop cuit. Sur un même légume ou une même côte à l’os. Je revins aux produits en boîte. Il est compliqué de penser à sortir les pâtes de l’eau ou de retourner la viande quand, au même moment, dans un roman passionnant, vers la page deux cent cinquante-six, Don Salluste fomente un nouveau coup bas.

Un peu désabusé, je sautai le chapitre qui promettait « Soyez plus séduisant, attirez les personnes qui vous plaisent ». J’arrivais à peine à discuter avec une femme qui ne me plaisait pas. J’étais une cause perdue.

J’étais à deux doigts de me débarrasser de l’ouvrage et de considérer l’auteur comme un charlatan quand je remarquai qu’il restait une dernière épreuve avant l’épilogue :

« Osez quelque chose que vous n’avez jamais fait et transgressez l’interdit »

Le choix qui s’offrait s’avérait large. Après tout, qu’avais-je osé jusqu’à présent ? Ce n’était pas simple pour autant. Les choses illégales ne m’attiraient pas, les activités dangereuses non plus. Je ne sais pourquoi, mais j’étais persuadé que je devais accomplir ce que me recommandait ce satané livre jusqu’au bout. Ensuite, j’en serais quitte et je pourrais reprendre le cours de ma vie comme par le passé.

Je réfléchis de longues heures. Sauter en parachute ? Arracher le sac d’une vieille dame ? Me gaver d’abats, nourriture qui me dégoûte depuis la langue de bœuf au madère que Tante Gaétane servait le dimanche midi ? Rien ne me paraissait convenir.

Il faisait beau, je sortis dans la rue et flânai dans le quartier. Des canards bien gras se dandinaient autour de la pièce d’eau du square. J’envisageais de les caillasser sauvagement lorsque je me rappelai que j’aimais les oiseaux et qu’en plus j’avais toujours été incapable de viser correctement. Quelques enfants jouaient près de l’eau, ils me lancèrent un regard torve. Je déposai sur le sentier les cailloux que je faisais rouler entre mes doigts et rentrai chez moi, la tête basse, presque honteux.

Ce livre était une hérésie. J’allais le rendre à la bibliothèque et dire ma façon de penser à l’employée qui m’avait fait perdre mon temps.

D’un pas décidé, je remontai la rue. Ma maison était en haut de l’avenue, sur la droite. Carrée et sans charme, des murs de briques rouges et les fenêtres protégées par des voiles. Une maison comme toutes les autres dans le quartier, ni plus haute, ni plus large. Si j’avais eu des amis et qu’ils avaient eu l’idée de venir me rendre visite, sans le numéro de cuivre cloué à côté de la sonnette, il ne leur aurait pas été possible de distinguer la façade d’une autre.

Je marchai face au soleil. Ébloui, je plissai les yeux, presque aveuglé. Une silhouette me barrait le chemin quelques mètres plus loin. M’approchant, je le reconnus, c’était le facteur et sa bicyclette au guidon chromé. Il était en pleine conversation avec une femme debout sur le pas de sa porte. Derrière lui, se trouvait sa sacoche débordante de lettres. Au milieu des colis et brochures multicolores, une enveloppe argentée brillait comme un trésor.

Passant à leur hauteur, je tendis la main gauche et, sans comprendre ce qui m’arrivait, je sentis mes doigts saisir l’enveloppe, la tirer hors du sac et la glisser dans ma veste.

Mon cœur battait dans mes tempes. J’avais volé du courrier. Et sans autre raison que celle d’obéir à un livre sournois. J’avais commis une infraction, la première de ma vie. Je gardai la tête haute et le visage figé pour ne pas éveiller les soupçons. Un cri allait retentir. J’en avais l’intime conviction. Hep, allait crier le facteur, Monsieur, revenez, je vous ai vu.

J’avançais à grandes enjambées pour quitter au plus vite les lieux du crime. Encore quelques mètres et je serais sauvé. Mais, alors que j’osais recommencer à respirer, une voix me cloua sur place.

— Monsieur? Monsieur ?

J’arrêtai de marcher.

— Oui vous, là, avec la veste bleue.

C’était moi. Impossible de prétendre le contraire. Lentement, je me retournai. La femme me faisait des grands gestes de la main pour que je la rejoigne. Elle n’avait pas l’air contente du tout.

Tout tremblant, je fis demi-tour et, traînant des pieds, je m’approchai d’eux. L’enveloppe crissait contre mon estomac. J’étais prêt à plaider la folie passagère et alors que je glissais la main dans mon blouson pour en extraire la lettre, le facteur prit la parole :

— Vous êtes au courant pour ma tournée ? Ils veulent la modifier et…

— Oui, interrompit la ménagère, vous allez signer la pétition?

Elle me tendit une feuille blanche couverte de signatures à l’encre et au crayon.

— Il faut protester, c’est scandaleux, mettez votre nom là, et la date, on va les faire plier à la municipalité.

Soulagé, je hochai la tête, pris la feuille et le stylo qu’elle brandissait comme une arme, et griffonnai mon nom au bas du document. Je sentais la lettre glisser tout doucement le long de mon torse jusqu’à la ceinture de mon pantalon.

— Merci, Monsieur, me dit le facteur.

Je grommelai un vague « De rien » et m’empressai de prendre congé avant que le produit de mon vol ne tombe à leurs pieds.

Rentré chez moi, tenant à peine debout, je déchirai l’enveloppe, priant le ciel et l’auteur du petit bouquin qu’elle ne contienne pas une annonce promotionnelle pour un téléviseur.

Je ne fus pas déçu. Un bristol épais s’offrit à ma vue, décoré d’étranges fleurs gravées en relief. C’était le plus somptueux carton que je puisse imaginer. Dans la pénombre de l’entrée, les fleurs irradiaient, vivantes et lumineuses.

En écriture déliée était formulée l’invitation suivante :

DIEUX ET DÉESSES, NYMPHES ET TRITONS, VENEZ, AMIS QUE NOUS CHÉRISSONS, CÉLÉBRER LE SOLSTICE D’ÉTÉ LORS DE LA SOIRÉE QUI SERA DONNÉE LE 21 JUIN, À LA TOMBÉE DU JOUR, AU DOMAINE DE L’OLYMPE.

Un bal sur le thème de l’Antiquité !

Le domaine de l’Olympe était cette propriété privée monumentale autour de laquelle, enfant, j’allais parfois me promener. J’avais gardé le souvenir très précis d’un jardin ceint de hauts murs, clos comme un harem de sultan et si large que l’on n’en faisait jamais le tour.

Il existait des gens, ailleurs, qui possédaient des amis et les invitaient à des soirées costumées. Et qui se réjouissaient de l’arrivée d’une saison nouvelle. Alors qu’ils vivaient dans la même ville, tout près de ma maison de briques rouges, ils me paraissaient aussi étrangers que s’ils avaient été des extraterrestres verdâtres. Cette pensée me chagrina, sans que j’en comprenne la raison.

Je regagnai la cuisine. À côté de la bouilloire, traînait le fameux livre. Ouvert à l’avant-dernier chapitre. Je le pris, ouvris la poubelle et le lançai de toutes mes forces au fond du panier. Avant de refermer le couvercle, je lui promis :

— Je vais m’y rendre, à cette soirée.

Je plaçai le carton d’invitation sur la petite table de l’entrée, au pied de la rose de cristal colorée qui était l’objet préféré de Tante Gaétane. Chaque soir, avant de m’envoyer au lit, elle me la faisait admirer. Par un hasard qui me parût de bon augure, les bourgeons gravés sur le bristol ressemblaient un peu à cette fleur ravissante qu’enfant je n’avais pas le droit de toucher.

Chaque fois que j’entrais ou sortais de la maison, l’invitation me rappelait que j’avais, pour une fois, pris une décision.

Une semaine plus tard, je farfouillai dans le placard de ma tante et dénichai un costume en lin beige qui avait sans doute appartenu à mon père. Je me demandai où il avait eu l’occasion de porter ce genre de vêtement si élégant. À son mariage peut-être ?

Peu importe, il m’allait bien, je me sentais quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui possédait des relations, qui avait un but dans la vie, quelqu’un qui osait parler aux inconnus. Il me suffisait d’attendre le vingt et un juin et j’allais découvrir un monde nouveau, le temps d’un soir. Ensuite, j’aurais calmé l’étrange sentiment qui palpitait en moi, mes bras cesseraient d’étreindre le vide comme s’ils avaient faim d’expériences neuves et je pourrais reprendre le cours paisible de mon existence. Comme avant. Enfin, je l’espérais.

Et pour une fois dans ma vie, à la manière de ces romans que je dévorais en une soirée, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu.

CHAPITRE II

Un premier jour d’été se doit d’être sans nuage, plein de promesse de longues soirées à venir, avec un léger parfum de fraise et de fleurs fanées. Mais, ce samedi vingt et un juin, le vent soufflait et il plut toute la journée.

Vers vingt heures, je me trouvais au pied des hauts murs du Domaine de l’Olympe. Derrière les grilles, s’élevait un bourdonnement de conversations, tel un essaim d’abeilles excitées, étouffé de musique entraînante. Une odeur exquise de menthe fraîche mêlée de viande rôtie flottait dans l’atmosphère.

Un homme était posté devant l’entrée. Énorme, d’une stature de lutteur de foire, le visage inexpressif. J’espérais qu’il s’adresse à moi, qu’il esquisse un signe quelconque qui me renseignerait sur ce qu’il convenait de faire, mais il ne paraissait pas plus m’apercevoir que si j’avais été un caillou roulant dans la rigole.

Recroquevillé sous mon parapluie, je tenais mon carton entre deux doigts. Les assauts des gouttes qui tombaient dru commençaient à ramollir le bristol.

J’aurais dû entrer, ébaucher un demi-sourire en direction du garde et passer devant lui, avec l’air entendu de l’homme du monde. Un je-ne-sais-quoi me retenait, à la manière d’une barrière invisible qui m’empêchait de pénétrer à l’intérieur. Des flaques s’étaient formées sur le trottoir et mes chaussures commençaient à prendre l’eau.

Plusieurs minutes s’étaient écoulées et je tergiversais sous la pluie. En une danse maladroite, j’approchais de la grille pour mieux battre en retraite ensuite, sans que l’homme ne manifeste la moindre surprise devant mon étrange ballet.

C’était trop bête, je n’allais quand même pas me dégonfler. Je fonçai vers l’entrée, les yeux au sol, le corps tendu vers l’avant, tel un taureau dans l’arène. L’homme m’arrêta net et me lança ce regard dédaigneux que ma tante réservait aux fourmis qui osaient pénétrer dans le salon.

— Vous êtes invité par qui ? gronda-t-il d’une voix caverneuse.

Je tendis ce qui restait de mon invitation. Il l’inspecta.

— Par qui ?

— Un ami, tentai-je avec mon sourire le plus convaincant.

— C’est une soirée privée.

Jambes écartées et bras croisés, il fit barrage comme si j’allais forcer les portes. Trempé et furieux contre moi-même, je décidai de rebrousser chemin et de rentrer à la maison. Qu’avais-je cru ? Inutile d’espérer changer quoi que ce soit à son destin.

À l’instant où je tournais le dos à mes projets, une limousine blanche d’une longueur affolante s’arrêta juste devant moi dans un chuintement luxueux. Je demeurai figé par la curiosité. La portière s’ouvrit, un escarpin doré émergea avec lenteur, surmonté d’une silhouette charpentée, drapée d’une robe retenue par des agrafes d’or. Une ceinture à cent franges soulignait chaque mouvement de son corps puissant.

Je n’avais jamais rencontré quelqu’un de semblable, grande, les lèvres rouges et charnues, le port de tête impérial. Son nez droit donnait beaucoup de noblesse à son visage. Ses cheveux disparaissaient sous une coiffe de plumes d’oiseaux.

Le gardien se précipita. La femme ne lui accorda pas un regard, trop occupée à aider un petit singe en laisse à quitter les sièges de la limousine.

J’étais tellement surpris par cette apparition que je ne songeais pas à bouger. La femme serra le minuscule animal dans ses bras et l’embrassa. Il se percha sur son épaule et se mit à grignoter un fruit. À l’abri sous le parapluie que le géant tendait au-dessus d’elle, la femme au singe fit un signe discret à la voiture qui disparut derrière les grilles.