Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

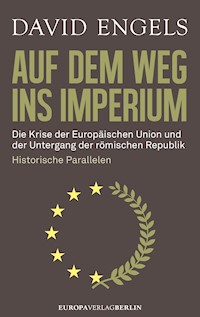

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

'ES GIBT ZEITEN IN DER GESCHICHTE DER MENSCHHEIT, IN DENEN OPTIMISMUS EINFACH NUR FEIGHEIT UND UNVERANTWORTLICHE VERBLENDUNG BEDEUTET.' DAVID ENGELS Steht die Europäische Union vor einem ähnlich spektakulären Systemwechsel wie einst die späte Römische Republik? Ja, sagt der deutsch-belgische Historiker David Engels in seinem in Frankreich viel diskutierten Bestseller: Anhand von zwölf Indikatoren vergleicht er verschiedene Aspekte der Identitätskonstruktion der EU mit Krisensymptomen der ausgehenden Römischen Republik – und zieht dabei beunruhigende Parallelen: Der Wandel von einer von Werteverlust, Dauerkrise, Reformstau und politischem Immobilismus gekennzeichneten Republik zu einem autoritären und konservativen Imperium zeichnet sich heute auch in der EU ab. Quo vadis, Europa? Für den Historiker David Engels steht fest: Die europäische Demokratie steht unwiderruflich am Abgrund. Der Professor für römische Geschichte vergleicht die Lage der Europäischen Union mit der Situation der dem Untergang geweihten späten Römischen Republik, indem er Zitate antiker Philosophen und Schriftsteller den aktuellsten Statistiken zur Lage Europas gegenüberstellt. Und entdeckt dabei verblüffende Parallelen: Immigrationsproblematik und Bevölkerungsrückgang, Materialismus und Globalisierung, Werteverlust und Fundamentalismus, Technokratie und Politikverdrossenheit, der Verlust von Freiheit und Demokratie – all diese scheinbar so modernen Probleme brachten bereits vor 2000 Jahren die Römische Republik ins Wanken und ermöglichten die Machtergreifung von Augustus. Engels' umfassende Forschungsergebnisse bestätigen Oswald Spenglers Studie Der Untergang des Abendlandes und ermöglichen ein neues Verständnis für die komplexen Probleme unserer Zeit. Sie zeigen aber auch, welche Weichen es zu stellen gilt, wenn das Schlimmste verhindert werden soll. Entscheidend für das politische Überleben der Europäischen Union, so seine Analyse, ist die Rückbesinnung auf die ureigene europäische Identität mit ihrer kulturellen Tradition, jenseits abstrakter Gleichmacherei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 703

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAVID ENGELS

AUF DEM WEGINS IMPERIUM

Die Krise der Europäischen Union undder Untergang der römischen Republik

Historische Parallelen

Die Originalausgabe ist 2013 unter dem Titel Le Déclin. La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine – analogies historiques bei Éditions du Toucan – éditeur indépendant – 16, rue Vézelay, 75008 Paris, www.editionsdutoucan.fr, erschienen.

1. eBook-Ausgabe 2023

© 2013 David Engels

© der deutschsprachigen Ausgabe: 2014 Europa Verlag

GmbH & Co. KG, Berlin · München

Vom Verfasser aus dem Französischen ins Deutsche übertragene und

wesentlich erweiterte Fassung.

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Satz: BuchHaus Robert Gigler, München

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95890-580-1

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

INHALT

Vorwort zur deutschen Auflage

Vorwort zur französischen Erstauflage

EINLEITUNG

Die europäische Identität in der Krise

Die Bedeutung der klassischen Antike und der historische Komparatismus

Krise ohne Alternative – das Ende der römischen Republik

Das europäische Dilemma

EUROPÄISCHE IDENTITÄT, UNIVERSALISTISCHE WERTE UND SYSTEMKRISE

Toleranz: Ethnizität und Kosmopolitismus

Respekt gegenüber menschlichem Leben: Familienleben und Bevölkerungsschwund

Gleichheit: Paarbeziehung und Individualismus

Selbstverwirklichung: Gesellschaft und Egoismus

Religion: Glaube und Rationalismus

Respekt gegenüber anderen Kulturen: Nation und Globalisierung

Freiheit des Einzelnen: Sicherheit und Aufruf zur Ordnung

Demokratie: Politische Mitbestimmung und apolitische Haltung

Rechtsstaatlichkeit: Institutionen und Technokratie

Menschenrechte: Freiheit und Gleichheit

Frieden: Friedliche Koexistenz und Herrschaft

Solidarität: Föderation und Imperium

SCHLUSS

POSTSCRIPTUM: AUF DEM WEG INS IMPERIUM?

Das Principat des Augustus

Eine römische Zukunft für Europa

Rom – oder Griechenland?

ANHANG

Anmerkungen

Übersetzungen antiker Autoren

Index

VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUFLAGE

Knapp ein Jahr ist es jetzt her, dass der Déclin, der nunmehr endlich den ursprünglich vorgesehenen, passenderen Titel Auf dem Weg ins Imperium? erhalten hat, zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. Als ich das Manuskript im Frühjahr 2012 abschloss, hatte ich eigentlich von der breiten Leserschaft eine entschiedene Ablehnung des komparatistischen Ansatzes erwartet und bei den Fachkollegen im besten Fall einige lobende Worte für die Bemühung um eine »Popularisierung« der Altertumswissenschaften – zudem hatte mich bereits schonend darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl die »Europäische Union« als auch die »römische Republik« nicht unbedingt publikumswirksame Zugkraft hätten. Doch zu meiner Überraschung geschah nichts dergleichen; ganz im Gegenteil schien es, als habe das Buch nicht nur recht genau dem politischen Zeitgeist entsprochen und auch viele Kollegen in ihrer persönlichen Einschätzung der Gegenwart bestätigt, sondern auch zahlreichen Lesern erlaubt, das ganze Ausmaß der Krise, in welcher sich unser Kontinent befindet, auszuloten und mithilfe der geschichtlichen Analogien objektiv und frei von der Angst vor »politischer Unkorrektheit« zu erfassen.

Der Déclin ist daher schon einige Monate später in seine zweite Auflage gegangen, und es ist mir eine große Freude, das Buch nunmehr auch in meiner Muttersprache veröffentlicht zu sehen. Der kritische Leser, der das französische Original kennt, wird natürlich nicht umhin kommen, zu bemerken, dass es sich bei vorliegender Fassung um mehr als eine bloße Übersetzung handelt, sondern um eine wesentlich erweiterte und revidierte Version, was natürlich nicht ausbleiben konnte, wenn ein Autor zugleich als sein eigener Übersetzer tätig wird. So konnten viele schroffe Übergänge eher essayistischer Natur abgemildert und mancherlei zusätzliche Überlegung, die sich in der Zwischenzeit aus der intensiven Vortragstätigkeit zum Thema ergeben hatte, an der passenden Stelle eingeschoben werden. Doch selbstverständlich bestehen ansonsten nur geringfügige Unterschiede zwischen beiden Fassungen, und auch die Statistiken, Tabellen und Literaturangaben wurden größtenteils von der französischen in die deutsche Version übertragen, da es manchmal nur wenig Sinn gehabt hätte, in Anbetracht der wenigen Monate, die zwischen den beiden Veröffentlichungen liegen, in die Zahlenangaben einzugreifen, zumal sich die generelle Lage in dieser Zeit kaum verbessert, sondern höchstens zum Schlechteren gewandelt hat.

Gleichzeitig sei dieses Vorwort aber Anlass, zu bekennen, dass ich der Aufnahme im deutschen Sprachraum mit ein wenig mehr Besorgnis entgegenblicke als jener, die dem Buch im romanischen Sprachbereich beschieden worden ist. Denn vor allem im Süden Europas ist angesichts des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergangs der letzten Jahrzehnte das Bewusstsein dafür geschärft worden, dass die Politik der »kleinen Schritte« und vor allem der – dem Bürger wie der Tradition immer entfremdeteren – »politischen Korrektheit« den Erdteil allmählich an den Abgrund gebracht haben und nur ein grundlegender Kurswechsel ihn noch zu retten vermag. Nur Deutschland stellt mit seiner Prosperität, seinem Ordnungssinn und seinem Verfassungspatriotismus eine Ausnahme dar – jedenfalls so lange, bis der allgemeine Niedergang seiner europäischen Absatzmärkte wie auch seine katastrophale demographische Situation es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einholen, niederringen und das Werk vollenden werden, welches die zahlreichen, im Folgenden geschilderten Krisenfaktoren längst begonnen haben.

Das Erwachen, das sich bereits heute hier und da vollzieht, dürfte wohl ein sehr unangenehmes werden, und es steht zu vermuten, dass die zahlreichen zerplatzten Tagträume den ganzen Kontinent erschüttern könnten. Wenn vorliegendes Buch dem Leser daher demonstrieren könnte, dass Deutschland, obwohl es zurzeit der wirtschaftliche und zunehmend auch politische Motor der Europäischen Union ist, wenn es auch die hierin liegende tiefere Verantwortung noch nicht wahrhaben will, hier nur einen Prozess nachholen wird, den die meisten anderen Länder leider bereits vollzogen haben und der gewissermaßen geschichtlich unvermeidlich gewesen ist, wie das Studium der Antike nahelegt, dürfte sein Zweck bereits weitgehend erfüllt sein. Und wenn der deutsche Leser darüber hinaus erfassen könnte, dass das Schicksal seines Landes trotz allem unentrinnbar mit dem ganz Europas verwoben ist – vielleicht noch erheblich mehr als etwa das Frankreichs, Großbritanniens oder Italiens – und die richtige Antwort auf die sich allmählich abzeichnende Krise nicht in der Rückkehr zum Nationalstaat und dem Zerfall der europäischen Einigung, sondern im Kampf für ein anderes Europa liegt, welches einiger, stärker und bürgernäher ist und sich endlich zu den eigenen kulturellen Werten bekennt, dann bliebe dem Verfasser nichts Weiteres mehr zu wünschen übrig.

Meine Dankesschuld, was die deutsche Fassung des Déclin betrifft, gilt in erster Linie Herrn Christian Strasser, dem Direktor des Europa Verlags, für die spontane Aufnahme des Buchs in sein Verlagsprogramm, ferner Herrn Oliver Meuser wie auch meinen Eltern für die Arbeit an der ersten Rohübersetzung sowie den Lektorinnen Diethild Bansleben und Franziska Mohrfeldt für die freundliche Betreuung und Johann Lankes für die letzte sprachliche Durchsicht. Gewidmet sein soll das Buch aber meiner Frau Rachel und meinem Söhnchen Arthur, der nur wenige Tage nach Erscheinen des Déclin im Februar 2013 geboren wurde und schon in den ersten Tagen und Wochen seines Lebens mit den höchst konkreten Auswirkungen des Buchs auf das Alltagsleben seines Vaters und seiner Familie konfrontiert wurde.

Brüssel, den 26. Dezember 2013

VORWORT ZUR FRANZÖSISCHEN ERSTAUFLAGE

Die folgenden Überlegungen zur Geschichte der späten römischen Republik und der Europäischen Union haben weitreichende Wurzeln.

Der Anlass ergab sich im Oktober 2009, als ich als Absolvent der Studienstiftung des Deutschen Volkes einen Besuch des Max-Weber-Programms bei den Europäischen Institutionen in Brüssel mit betreute und hierzu mehrere Workshops an der Freien Universität Brüssel (ULB) veranstaltete. In einem von ihnen versuchte ich, die Teilnehmer, welche verschiedenste Fachrichtungen studierten, behutsam an die Bedeutung der klassischen Antike heranzuführen, indem ich mit ihnen die Einflüsse der Antike auf die Verfassung der Europäischen Union und die kulturellen Besonderheiten ihrer Einwohner erarbeitete. Der Austausch mit den Studierenden war so reichhaltig, dass ich vor allen anderen den Teilnehmern dieser Exkursion und ihren verschiedenen Anregungen großen Dank schulde.

Im März 2010 wurde ich vom französischsprachigen Verband belgischer Griechisch- und Lateinlehrer (FPGL) in meiner Eigenschaft als Inhaber des Lehrstuhls für Römische Geschichte an der ULB eingeladen, einen Vortrag zu halten, als dessen Thema ich die möglichen Analogien zwischen der Krise der römischen Republik und der »Konstruktion« europäischer Identität vorschlug, um den Zuhörern Hinweise zur Auswahl entsprechender Textstellen für den Unterricht zu liefern. Auch hier empfing ich zahlreiche Anregungen, wurde mir aber zum ersten Mal sowohl des tieferen inneren Zusammenhangs der verschiedenen Punkte als auch des regen Interesses bewusst, welche das Thema hervorrufen konnte. In der Folge war es mir dann möglich, meinen Ansatz in zahlreichen Vorträgen weiter auszubauen, und ich kann den jeweiligen Organisatoren und Hörern hier daher nur kollektiv meinen Dank für Fragen und Kritik aussprechen.

Es sind aber vor allem die Latein- und Griechischlehrer, denen ich dieses Buch widme. Mehr als alle anderen sind sie es, auf denen die schwere Aufgabe lastet, ihre Schüler fortlaufend auf die Ähnlichkeiten zwischen Antike und Abendland, zwischen der gegenwärtigen politischen Situation und der späten römischen Republik hinzuweisen, um ihnen zu zeigen, dass das Zeugnis der Alten nicht toter Buchstabe bleiben darf, sondern immer und überall der lebendigen Gegenwart zu dienen hat. Vorliegende Arbeit vermag es hoffentlich, zur Diskussion anzuregen, den kritischen Geist der Schüler, Studenten und Leser herauszufordern und vor allem die Bedeutung der Altertumswissenschaften auch und gerade in der heutigen Welt zu unterstreichen – einer Welt, die letztlich jener, welche Cicero, Sallust und Livius beschreiben, gar nicht einmal so unähnlich ist …

Mein besonderer Dank gilt Herrn Damien Serieyx, Direktor der »éditions du Toucan«, welcher den Mut besaß, in einer Zeit, in der nur wenige politische Verleger weiter als die nächste Legislaturperiode zu denken vermögen, als Erster diese »unzeitgemäßen Betrachtungen« zu veröffentlichen, Prof. Alexander Demandt (FU Berlin) für seine Ermutigungen und sein persönliches Beispiel, Prof. Altay Coşkun (Waterloo/Ont.), der mir eine große Hilfe beim Studium römischer bürgerlicher Identität war, Alexander Schüller, Marios Koutsakis, Anna Iara und Alice Sini für ihre konstruktive Kritik, meinen Eltern und vor allem meiner Frau Rachel für ihr mutiges Korrekturlesen.

Schlussendlich gehen meine Gedanken an all jene Europäer, welche heute in einer wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Ordnung leben, die sie zunehmend erdrückt und ausgrenzt. Es bleibt nur zu hoffen, dass meine Überlegungen ihren täglichen Leiden wenigstens einen – freilich wenig tröstlichen – Anstrich geschichtlicher Sinnhaftigkeit verleihen können.

Brüssel, den 8. Mai 2012

EINLEITUNG

In unserem Studium vergangener Ereignisse wird Neugier durch den unmittelbaren oder den indirekten Bezug auf uns selbst angeregt.1

Edward Gibbon

DIE EUROPÄISCHE IDENTITÄT IN DER KRISE

Wir alle wissen es: die Europäische Union2 befindet sich gegenwärtig in einer tiefen, ja aufgrund ihrer Vielschichtigkeit geradezu ausweglos scheinenden Krise, die nicht nur den institutionellen oder wirtschaftlichen Bereich umfasst, sondern sich auch auf alle anderen Felder menschlicher Selbstentfaltung wie Familie, Staat, Kultur, Politik oder Spiritualität erstreckt und sich daher im eigentlichen Sinne als eine grundlegende Identitätskrise der europäischen Zivilisation entpuppt.

Angesichts der Lösung so gewaltiger und unaufschiebbarer Zeitfragen wie Bevölkerungsrückgang, Überalterung, Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit, Einwanderung, Demokratieverfall, Politikverdruss, Staatsverschuldung, zunehmender Kriminalität und explodierendem Sozialbudget ist kaum zu bezweifeln, dass die politischen Entscheidungen der nächsten Jahre die Weichen für das langfristige Überleben des europäischen Erdteils stellen werden. Sollte die immer bedrohlicher anmutende Krise der Europäischen Union ihren Bürgern jenen Geist von Zusammengehörigkeit einhauchen, der allein die Größe von Staaten und Kulturen ausmacht, steht zu hoffen, dass Europa künftig auch allen anderen politischen und wirtschaftlichen Gefahren trotzen wird. Es mag zwar zweifellos materiell ärmer aus ihnen hervorgehen, aber es wird moralisch wie politisch letztlich an ihnen gewinnen. Sollte sich jedoch die Kraft europäischen Wesens und Zusammenhalts als zu schwach erweisen, sollten unsere Politiker weiterhin die Zeichen der Zeit fehldeuten und die euroskeptischen nationalistischen Tendenzen überall weiter an Boden gewinnen, dann können selbst die kleinsten äußeren Unannehmlichkeiten hinreichende Argumente dafür liefern, den Einigungsprozess umzukehren und die daraus hervorgehende, erneut zersplitterte und geschwächte europäische Staatenwelt der Gewalt der neuen asiatischen und amerikanischen Großmächte auszuliefern.

Zu Beginn des fünften Jahrhunderts v. Chr. war es Athen und einer Handvoll anderer, kleiner griechischer Stadtstaaten gelungen, trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit die erdrückende Übermacht der persischen Angreifer zu besiegen. So winzig und belanglos ihre politische Bedeutung im damaligen Maßstab auch war, schienen ihnen doch Freiheit und Selbstbestimmung wichtiger als alle Reichtümer dieser Welt. Ebenso verbissen wie erfolgreich widersetzten sich die Griechen einer erzwungenen Eingliederung in ein gewaltiges Weltreich, das sich von der Donau bis an den Indus und von Ägypten nach Zentralasien erstreckte. Weniger als ein Jahrhundert später aber hatten dieselben Stadtstaaten alle ihre ehemaligen Bestrebungen aufgegeben. Enttäuscht von den tatsächlichen politischen wie wirtschaftlichen Auswirkungen der einst so eifersüchtig gehüteten Unabhängigkeit, geschwächt durch die sich hieraus ergebenden, unaufhörlichen inneren und äußeren Streitigkeiten, hatten sie dem Makedonischen Königreich, das zu dieser Zeit kaum mehr als ein Viertel der Ausdehnung und einen Bruchteil der Macht des Persischen Reiches vorweisen konnte, nichts mehr entgegenzusetzen. Die griechischen Poleis sollten fortan für mehrere Jahrhunderte nur noch ein Objekt fremder Herrschaft darstellen … Dieses klassische Beispiel zeigt uns, dass Zusammenhalt und Wert eines politischen Gemeinwesens wesentlich in der Kraft seiner Identität begründet liegen, nicht aber in der Größe oder dem Reichtum seiner Besitzungen. So beklagenswert sie auf menschlicher Ebene auch sein mag, es ist letztlich nicht die gegenwärtige Wirtschaftskrise, welche die Existenz der Europäischen Union gefährdet, sondern die seit Jahrzehnten latent schwelende und nun angesichts der verbissenen Verteilungskämpfe stärker denn je hervorbrechende Identitäts- und Sinnkrise unserer Zivilisation, welche das Überleben der europäischen Institutionen und die Zukunft des Einigungsprozesses gefährdet.

In dieser bedrohlichen Lage hat jede wissenschaftliche Disziplin ihren Beitrag zur Lösung unserer Zeitfragen zu leisten und sich um die Fortsetzung der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Vereinigung des europäischen Erdteils zu bemühen. Wie die übrigen Wissenschaften hat daher auch die Geschichte und nicht zuletzt die Altertumswissenschaft ihr Scherflein beizutragen, und es ist Anliegen vorliegenden Buchs, einige Denkanstöße zu liefern, auf welche Art und Weise das Altertum in den unmittelbaren Dienst unserer eigenen Zeit gestellt werden kann. Denn von Identitätskrise zu sprechen heißt auch immer, von den kulturellen und geschichtlichen Aspekten dieser Krise zu sprechen und das Verhältnis zu untersuchen, in welchem das Europa des 21. Jahrhunderts zu seiner eigenen Vergangenheit steht, insbesondere zur griechisch-römischen Kultur.

Der Leser sei hier sogleich beruhigt: Es handelt sich bei den folgenden Überlegungen keineswegs um eine weitere trockene Belehrung über die »klassischen Wurzeln Europas« durch eine für die unmittelbare Gegenwart mehr oder weniger belanglose Aufzählung diverser Überbleibsel antiker Kultur in Kunst, Mythos oder Recht, so interessant eine solche Auseinandersetzung mit unserer griechisch-römischen Vergangenheit für den Forscher sicherlich auch sein mag. Ganz im Gegenteil werden wir weniger das Fortleben als vielmehr die Vergleichbarkeit von Antike und Abendland in die Mitte unserer Überlegungen stellen und auf möglichst strenge Weise die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Parallelen untersuchen, die zwischen zwei Schlüsselsituationen der Weltgeschichte bestehen: der Krise der Europäischen Union im ausgehenden 20. und vor allem 21. Jahrhundert n. Chr. und dem Untergang der römischen Republik im ersten Jahrhundert v. Chr. Wir werden hier zu zeigen versuchen, dass ein solcher systematischer Vergleich zum einen neben einem manchmal heilsamen geschichtlichen Verfremdungseffekt eine oft überraschende Klärung der Gewichtung grundlegender Fragen und Probleme unserer gegenwärtigen Lage enthält, zum anderen aber auch ein Paradigma für die Lösung vieler Zeitfragen beinhalten könnte.

Diese Zeitfragen sind so brennend wie noch nie, denn sollte der europäische Einigungsprozess in den nächsten Jahren aufgehalten werden oder gar scheitern, könnte eine solche Entwicklung sich als nicht wiedergutzumachen herausstellen und unabsehbare weltweite Konsequenzen nach sich ziehen – eine Feststellung, welche noch vor wenigen Jahren überrascht hätte. Denn nach dem Fall der Mauer und der allgemeinen Hochstimmung der 1990er-Jahre träumten Geschichtswissenschaftler und Politiker schon von einer friedlichen Vereinigung der Welt unter der wohlwollenden Ägide einer demokratischen und moderat kapitalistischen NATO und vor dem Hintergrund eines an der UNO ausgerichteten Weltstaates, in dem die europäischen Institutionen gewissermaßen freiwillig aufgegangen wären. Einige Denker, wie etwa der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, riefen in voreiliger Naherwartung sogar schon das »Ende der Geschichte« aus,3 jenen je nach philosophischer Grundanschauung teils gefürchteten, teils herbeigesehnten Wendepunkt der Weltgeschichte, denken wir nur an die einander entgegengesetzten Deutungen, welche ihm einst der deutsche Idealismus Hegels und der zoroastrische Vitalismus Nietzsches gegeben hatten.4 Die Hochstimmung war freilich nur von kurzer Dauer, und auf das »Ende der Geschichte« ist dann rasch der »Kampf der Kulturen« gefolgt, wie er von Huntington beschrieben wurde.5 Die Weltgeschichte war offensichtlich eben nicht, wie erhofft, ein langer ruhiger Fluss geworden,6 wie spätestens die tragischen Ereignisse des 11. September 2001 und die wenige Jahre später einsetzende Weltwirtschaftskrise gezeigt haben.7 Heute zweifelt daher wohl außer den naturgemäß voreingenommenen Vertretern einiger internationaler Institutionen niemand mehr daran, dass nach dem etwa 45 Jahren dauernden künstlichen Frieden des Kalten Krieges ein neues »heißes« Zeitalter multipolarer Weltmachtpolitik angebrochen ist. Statt mit den Sorgen um einen möglichen Weltbrand zu ringen, der durch den Antagonismus zwischen USA und UdSSR hervorgerufen worden wäre, und statt uns der Hoffnung auf eine friedliche Vereinigung der Welt in einen globalen Staat hingeben zu können, müssen wir uns nun mit dem schwierigen Gedanken auseinandersetzen, in ein neues Zeitalter der »Kämpfenden Staaten« eingetreten zu sein, das zunehmend von den immer stärker hervorbrechenden Konflikten zwischen den politischen und wirtschaftlichen Großräumen Nordamerika, Europa, Russland, Indien, China und der islamischen Welt geprägt ist.

Will sich der europäische Erdteil in diesem neuen Konzert der Mächte behaupten, so muss die Lösung der europäischen Identitätskrise zur zentralen Aufgabe unserer nahen Zukunft werden. Es wird um nichts weniger gehen als um die Frage, ob Europa nach 65 Jahren politischen Niedergangs endlich ein unabhängiger und glaubwürdiger Akteur der Weltgeschichte werden wird oder ob der Einigungsprozess wesentlich auf die Einrichtung einer von außen immer stärker bedrängten wirtschaftlichen Freihandelszone beschränkt bleiben und Europa sich durch Bevölkerungsrückgang, Vergreisung, Arbeitslosigkeit und Delokalisierung allmählich in eine Art Freilichtmuseum seiner eigenen Vergangenheit verwandeln wird, finanziert von chinesischen und japanischen Touristen, welche die verwitterten Zeugnisse einer untergegangenen Hochkultur besichtigen und einige Andenken an die örtliche Folklore erwerben wollen, ganz so, wie man auch in frühbyzantinischer Zeit der verfallenden ehemaligen Welthauptstadt Rom einen kurzen Pietätsbesuch abstattete.

Diese Entscheidung steht gegenwärtig auf Messers Schneide. Auf die Frage: »Wenn man Ihnen morgen erzählen würde, dass die Europäische Union gescheitert ist, würden Sie es sehr bedauern, wäre es Ihnen gleichgültig, oder würden Sie sehr erleichtert sein?«, antworteten schon 2004, also vor der Wirtschaftskrise, die Hälfte der Befragten mit »es wäre ihnen gleichgültig«, und ein nicht unwesentlicher Teil sprach sogar von einer »lebhaften Erleichterung«.8

Die Wirtschaftskrise vier Jahre später hat diese Geisteshaltung nur noch verstärkt, wie eine ähnliche Umfrage vom Herbst 2013 zeigt:9 Nun haben lediglich noch 31 Prozent der EU-Bürger eine positive Sicht der Institution (gegenüber 50 Prozent im Jahr 2006), während 28 Prozent eine negative (gegenüber 15 Prozent im Jahr 2006) und 39 Prozent (gegenüber 32 Prozent im Jahr 2006) eine neutrale Haltung einnehmen.

DAS BILD DER EUROPÄISCHEN UNION

Im gleichen Zusammenhang wurde den Europäern 2010 eine andere Frage gestellt: »Hat Ihrer Meinung nach Ihr Land insgesamt gesehen von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union Vorteile?« Nur 53 Prozent haben mit »Ja« geantwortet (gegenüber 52 Prozent im Jahr 2001), 35 Prozent (gegenüber 27 Prozent 2001) mit »Nein«, und betrachtet man zudem die geographische Verteilung der Resultate näher, fallen zwei Tatsachen ins Auge: einerseits der generelle Enthusiasmus der neuen, osteuropäischen Mitglieder der Union; andererseits die Zufriedenheit jener Mitgliedsstaaten, welche eine beträchtliche Menge von Transferleistungen erhalten haben, wie Polen, Spanien, Portugal, Rumänien, Griechenland oder Irland10 – eine Begeisterung, welche sich wohl heute, da die meisten dieser Länder in das Spannungsfeld der europäischen Sparpolitik geraten sind, denkbar abgeschwächt haben dürfte.

BEFÜRWORTUNG UND NUTZEN DER EU-MITGLIEDSCHAFT

Die Bedeutung der Europäischen Union für das Wohl ihrer Einwohner wird also von diesen keineswegs einhellig anerkannt, und selbst das langfristige Überleben der Union betrachtet nur eine Minderheit ihrer Bürger als wünschenswert. Es ist daher kaum zu bezweifeln, dass der europäische Einigungsprozess, obwohl er doch dem eigenen Selbstzeugnis nach danach trachtet, Jahrhunderte von Kriegen und Konflikten durch ein friedvolles und für alle vorteilhaftes Zusammenleben zu ersetzen, eine schwere Legitimitätskrise erlebt.

Das strukturell wohl beunruhigendste Anzeichen dieser Krise ist der ebenso beständige wie erfolglose Versuch, durch verschiedenste politische und gesellschaftliche Überlegungen zu Ursprung und Fortentwicklung von »Werten«11 eine Definition dessen zu »konstruieren«, was eine gemeinsame europäische Identität ausmacht oder ausmachen müsste, denn die Grenzen zwischen ehrlicher Bestandsaufnahme und mehr oder weniger politisch korrektem Wunschdenken sind hier naturgemäß fließend. Diese Frage, so akademisch sie auch klingen mag, ist tatsächlich eine dringliche, denn einzig eine nicht nur geistig ansprechende, sondern auch gefühlsmäßig befriedigende gemeinsame Identität vermag es, dass Individuen, welche dasselbe Gemeinwesen teilen, sich mit ihrer Vergangenheit verbunden fühlen, sich mit ihrer Gegenwart solidarisch zeigen und eine gemeinsame Zukunft errichten wollen.12 So ist denn auch die europäische Identität der einzige Faktor, der auf lange Sicht hin dem Bürger ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit der Europäischen Union garantieren kann, auch und gerade in Zeiten der Krise.

Doch je wichtiger das Bewusstsein einer solchen Identität wird, desto schwieriger scheint es, sie zu bestimmen. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bedeutung von Begriffen wie »Abendland« oder »Okzident« trotz der Antagonismen der verfeindeten Nationalstaaten so klar und einleuchtend war, dass es gewissermaßen grotesk gewesen wäre, ihre Existenz überhaupt infrage zu stellen oder umständlich zu definieren, scheint heute trotz europäischer Einigung die »europäische Identität« kaum noch begrifflich fassbar. Der Grund für diese nur auf den ersten Blick erstaunliche Situation ist dabei ebenso absurd wie einfach, liegt der Problematik doch keineswegs eine zwischenzeitlich eingetretene Veränderung des europäischen Wesens zugrunde, sondern einfach die Folge eines kulturellen Traumas, welches durch die Kombination von Totalitarismus, Weltkrieg, Dekolonisierung, 68er-Bewegung, »political correctness«, Globalisierung, Ultraliberalismus und Universalismus umschrieben werden kann und es der geistigen Elite offensichtlich unmöglich zu machen scheint, Identitätsfragen auf dem doch naheliegenden Weg einer beherzten patriotischen Identifizierung mit der eigenen Vergangenheit zu lösen.

Und so ist denn eine verwirrende Vielzahl von Literatur zum Thema »Konstruktion« der »europäischen Identität« entstanden, die sich mittlerweile jeder bibliographischen Erfassung entzieht,13 insgesamt aber nur die kollektive Verzweiflung angesichts einer ebenso komplexen wie meist falsch gestellten Frage widerspiegelt. Denn der methodische Zugang ist immer derselbe, wenn auch die konkreten Lösungsvorschläge im Allgemeinen durch die jeweiligen politischen Vorlieben der Autoren bedingt sind. Die Europäische Union wird durchweg als eine absolute »Neuheit« gedeutet, deren »Identität« es erst einmal zu »konstruieren« und durch rationale Überlegung zu definieren gelte, um hierdurch dann in einem zweiten Schritt auch ihr institutionelles Überleben und ihr geographisches Wachstum zu sichern. Grundwerte dieser »neuen« Identität sind allerdings allesamt universalistische Ideale wie »Freiheit«, »Demokratie«, »Gleichheit«, »Rechtsstaatlichkeit« etc., die in einem letztlich seltsam eurozentrisch anmutenden geschichtlichen Kurzschluss zu jenen Werten stilisiert werden, auf deren Verwirklichung die gesamte europäische Geschichte gleichsam teleologisch ausgerichtet sei, sodass sich ihre sonstigen kulturellen Eigenarten nunmehr, nach vollbrachter welthistorischer Aufgabe, bestenfalls überlebt, schlimmstenfalls als historische »Irrwege« herausgestellt haben, die es entschieden zu verdammen gelte.

Selten aber bezieht man sich explizit auf die von allen europäischen Staaten geteilte, jahrhundertealte politische, religiöse, geistige und kulturelle Vergangenheit mit all ihren Höhen und Tiefen, die eben nicht als handliches Kompendium einiger Grundwerte didaktisch nach Asien oder Afrika exportierbar ist, dafür aber das kulturelle Unterbewusstsein des europäischen Menschen umso mehr prägt. Fast nie wird gewagt, Europa nicht nur durch allgemeinmenschliche Wunschvorstellungen zu definieren, sondern gerade in seiner kulturellen Besonderheit im Vergleich etwa zur chinesischen, indischen oder islamischen Kultur zu fassen. Nur sporadisch wird erwähnt, dass im Verlauf der Jahrhunderte zahlreiche andere Institutionen schon einmal fast die Gesamtheit des Erdteils umfasst haben, wie das Karolingerreich, die vorreformatorische Kirche, das Reich Karls V., das napoleonische Empire oder die kurzlebige nationalsozialistische »Festung Europa«. Selten wagt man es zuzugeben, dass die Europäische Union nur eine der vielen politischen Formen ist, mit denen sich das Abendland während seiner 1000-jährigen Geschichte umkleidet hat, um einer weit tiefer liegenden Identität Gestalt zu geben, und dass es eben zu kurz greift zu glauben, durch oberflächliche, pseudonationalstaatliche Staffage wie blaues Sternenbanner, Beethoven’sche Europahymne und einheitliche Eurowährung auch schon gleich den tieferen Geist des Okzidents einzufangen.

Wenn man daher anerkennt, dass es zumal in Zeiten der Krise ohne kollektive Identität auch keine wirklich geeinte und solidarische Gemeinschaft geben kann, ähnelt der ebenso verzweifelte wie erfolglose Versuch, die traditionellen Werte und Erfahrungen der Vergangenheit zu verwerfen und lieber eine »neue«, politisch korrekte kollektive europäische Identität zu »konstruieren«, die auf rein universalistischen Idealen gründet, die als solche auch durchaus die intellektuellen Fundamente der UNO bilden könnten (und bilden), mehr einem Symptom als einer Lösung der aktuellen Krise. Denn es ist doch jedem geschichtlich denkenden Menschen nur allzu offensichtlich, dass dieser Versuch, Europa als eine »neue« und »erstaunliche« Größe zu »definieren«, eine vollständige Verleugnung der eigenen Vergangenheit und eine radikal anachronistische und naive Vorstellung von politischer Geschichte verrät. Es kann daher kaum erstaunen, dass der europäische Bürger dem Versuch mit einem gewissen Unverständnis begegnet, kollektive Identität14 gleichsam auf dem Reißbrett durch mehr oder weniger willkürliche Auswahl einzelner allgemeinmenschlicher Werte und ihre Anwendung auf den letztlich zufälligen geographischen Begriff des Kontinents »Europa« zu »konstruieren«. Da nämlich Identität immer wesentlich aus der Erfahrung von Vergangenheit hervorgeht, setzt sie sich vielmehr aus einer dynamischen Mischung von vielfältigen und notwendigerweise auf den ersten Blick hin oft widersprüchlichen Bestandteilen und Ideen zusammen, und es sind gerade diese Mischungen und ihr teils konfliktträchtiges, teils kompensatorisches Aufeinandertreffen, welche ein kulturelles Leben beseelen, dessen absoluter Wert sich eben nicht aus der Summe seiner Teile, sondern aus der Besonderheit ihrer Kombination ergibt.

Eine Identität »konstruiert« man nicht, indem man lediglich einige ebenso universalistische wie unpersönliche Gedanken auswählt und durch die verschiedensten Medien verkünden lässt, dass das frische Gedankenkonglomerat nunmehr das neue Fundament eines eigentlich jahrhundertealten Gemeinwesens zu bilden habe; vielmehr gilt es, die gesamte Tragweite der Geschichte und auch die Bedeutung unterbewusster Strömungen und der sich abwechselnden seelischen Verfassungen zu berücksichtigen und somit zusammen mit den besten auch die schlimmsten Traditionen des Erdteils zu akzeptieren. Um eine kollektive Identität zu definieren, ist es daher vielmehr angemessen, eben alle und nicht nur ausgewählte Aspekte ihrer Vergangenheit anzunehmen (ohne sie notwendigerweise gleich für die Gegenwart gutzuheißen); und genau das wollten auch die Athener der klassischen Zeit sagen, wenn sie versicherten, »überall ewige Zeugnisse, sowohl ihrer Missetaten als auch ihrer Wohltaten« hinterlassen zu haben.15

Es ist nun aber offensichtlich, dass eben nicht alle Soziologen der Gegenwart die Vorstellung von der geschichtlichen Bedingtheit kollektiver Identität teilen oder deren Existenz überhaupt annehmen. Viele von ihnen, etwa der Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen, wollen daher sogar den Begriff »kollektive Identität« in den Bereich der »Plastikwörter« verbannen.16 Andere, wie der Historiker Lutz Niethammer, schlagen ernstlich vor, sie ganz aus dem soziologischen Wortschatz zu streichen,17 scheint ihnen doch selbst die Idee der »Identität« an sich eine »gefährliche« Fiktion, welche nur darauf abziele, das Indivi-duum in seiner ganzen Eigenart künstlich vereinheitlichen zu wollen, um es den Zielen spezifischer Machtgruppen zu unterwerfen.18

Nun ist aber doch die Erkenntnis dieser durchaus realen Gefahr von kollektiven Identitäten gerade der beste Beweis ihrer handfesten Existenz und gefühlsmäßigen Erlebbarkeit. Es genügt wohl, in diesem Zusammenhang etwa auf die Ansichten C. G. Jungs über den psychologisch tief greifenden Einfluss von Archetypen auf das menschliche Identitätsempfinden zu verweisen,19 oder an die Versuche Elias Canettis zu denken, neben allgemeinen soziologischen Überlegungen zur kollektiven Identität verschiedener Spielarten von »Masse« auch eine Typologie nationaler Identitäten zu rekonstruieren.20 Man wird daher schwerlich den beachtlichen Effekt zurückweisen können, den die verschiedenen Formen kollektiver Identitäten auf die politische Geschichte Europas ausgeübt haben: Das militante Christentum hat mit den Kreuzzügen Zehntausende inbrünstig glaubende Krieger ins Heilige Land getragen; der katholische Glaube hat einen ganzen Kontinent unter einem einzigen spirituellen Banner und Gesellschaftssystem zusammengeschlossen; die Idee der Freiheit hat ein ganzes Jahrhundert voller idealistischer Revolutionen geprägt; der Rationalitäts- und Fortschrittsglaube hat eine unerhörte Epoche imperialer Expansion und systematischer Industrialisierung des Produktionsprozesses ins Leben gerufen; die Totalitarismen und Nationalismen haben die Welt in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges gestürzt; und in all diesen Fällen ist die Frage letztlich müßig, in welchem Maße diese kollektiven Identitäten ihre jeweiligen politischen Protagonisten geformt haben oder umgekehrt. Wenn kollektive Identitäten daher auch keine »materiellen« Objekte darstellen, die man nach Art des heiligen Thomas unmittelbar berühren kann, um sich ihrer Gegenwart zu versichern, haben sie doch um nichts weniger einen direkten und schwerwiegenden Einfluss auf die geschichtliche Wirklichkeit, die ihrerseits von allen Menschen körperlich erlebt und erlitten wird.

Vor diesem Hintergrund steht Europa auch gar nicht vor der Notwendigkeit, sich auf künstliche Weise eine neue Identität zu »konstruieren«, so wie es etwa eine gerade gegründete Firma tun würde, welche sich mit einem bunten Logo und einer griffigen und modernen Werbeformel ausstattet, um ihren Wiedererkennungswert zu sichern und die Verkaufszahlen zu verbessern. Ganz im Gegenteil sollte man endlich anerkennen, dass Europa keine »neue« Identität braucht, sondern vielmehr schon fast »zu viel« davon besitzt. Es muss endlich das Trauma der Nachkriegsjahrzehnte überwinden und sich wieder zu jener politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Identität bekennen, die dem Kontinent durch historische Traditionen vorgegeben ist, welche in Jahrhunderten innerer Arbeit wie äußerer Auseinandersetzung mit jenen Kulturen geformt worden sind, aus denen Europa einst hervorgegangen ist und die es noch immer umgeben.21 Sind aber die europäischen Institutionen nicht grundsätzlich bereit, die Geschichte und die Traditionen ihres Erdteils anzunehmen und dieses Erbe als wesentliches Merkmal ihrer eigenen Zukunft anzuerkennen, dann wird die Europäische Union von ihren Bürgern nie als etwas anderes als eine leere Hülle wahrgenommen werden, die man so lange zu tolerieren gewillt ist, wie es der Gesellschaft gut geht, die man aber ohne zu zögern opfern wird, sobald andere politische Alternativen eine bessere Zukunft zu versprechen scheinen. Es ist daher angesichts dieser verwirrenden Debatte über die europäische Identität nicht verwunderlich, dass im Jahr 2010 insgesamt 46 Prozent aller Europäer sich nicht als »Europäer« verstanden, sondern wesentlich als Bürger ihres eigenen Nationalstaates.22

NATIONALE VERSUS EUROPÄISCHE IDENTITÄT

Diese Sachlage führt natürlich zu einer fundamentalen Frage: Kann die europäische Identität überhaupt mit der nationalen Identität gleichgestellt werden, und ist sie tatsächlich dazu bestimmt, sie eines Tages zu ersetzen, wie es Richard Coudenhove-Kalergi, der Gründer der Pan-Europa-Bewegung und Pionier der Konstruktion Europas, hoffte?23 Oder ist die europäische Identität, wie oft von offizieller Seite suggeriert, nichts anderes als eine eher abstrakte Verbundenheit mit rein universalistischen (und gefühlsmäßig unbesetzten) Werten, also lediglich eine schwache Erweiterung nationaler Identität, dazu bestimmt, als bloßer Platzhalter einer künftigen Weltstaatsidentität zu fungieren? Wir teilen hier die Vorstellung, dass es tatsächlich möglich ist, in der nationalen und in der europäischen Identität zwei unterschiedliche Ausdrücke derselben kulturellen Zugehörigkeit zu sehen,24 welche sich nicht gegenseitig schwächen oder ausschließen, sondern eher vom Besonderen in ein Allgemeineres (aber nicht rein Allgemeinmenschliches) übergehen. Auch im geschichtlichen Vorgang der neuzeitlichen Staatenbildung ist örtliche erst durch regionale, dann nationale Verbundenheit abgelöst worden, ohne dass sie das Zugehörigkeitsgefühl zu einer der untergeordneteren politischen Einheiten vermindert hätte.25 Es besteht daher die begründete Hoffnung, dass auch das Bewusstsein einer ganz natürlichen Zugehörigkeit zu einem vereinigten europäischen Erdteil sich in diese langfristige geschichtliche Entwicklung einordnen wird. Aber selbstverständlich wird diese organische Erweiterung von Identität nicht möglich sein, wenn von offizieller Seite versucht wird, die Dynamik geschichtlicher Kontinuität durch Aufzwingen eines künstlichen Wertegebildes zu ersetzen, wie es gegenwärtig der Fall ist.

Denn vergessen wir nicht, dass die »Konstruktion« der europäischen Identität in den letzten Jahrzehnten niemals ein spontaner Vorgang war, der durch den politischen Wunsch des europäischen Volkes selbst begründet wurde. Ganz im Gegenteil geht sie eher auf eine ganze Reihe verschiedenster Maßnahmen mehrerer Generationen nationaler Regierungen zurück. Es waren die Leiter, nicht die Geleiteten, welche die Initiative zu einer rein universalistischen Fassung »europäischer« Identität ergriffen haben. Und bis auf einige ebenso weihevolle wie unbefriedigend kopflastige Grundsatzerklärungen besteht die offizielle europäische Identität bis heute eben nur in einer Reihe äußerer Symbole, welche künstlich denen nationalstaatlicher Identität nachgebildet worden sind (Fahne, Hymne, Ausweis, Kfz-Kennzeichen, Währung, etc.),26 aber noch keineswegs im Bekenntnis zu einem gemeinsamen Schicksal. Es ist also kaum verwunderlich, dass dieser künstliche Prozess nur eine seit der Wirtschaftskrise an allen Stellen löchriger werdende abstrakte Zufriedenheit, aber keinerlei gefühlsmäßige Verbundenheit geschaffen hat.

Die vorsichtige Haltung der europäischen Eliten gegenüber dem geschichtlichen Wesen der Volksgemeinschaft, welche sie beherrscht, und ihr Wille, gleichsam bei null anzufangen, indem man Europa ausgehend von der »tabula rasa« des kantischen Rationalismus neu erfindet, verhüllt aber gleichzeitig ein weiteres, nicht weniger gravierendes Eingeständnis. Denn tatsächlich »sucht« man doch wohl nur Werte zur Konstruktion einer Identität, wenn man sie seit langer Zeit verloren oder verleugnet hat. Und diese »Suche nach der verlorenen Zeit« ist zunehmend nicht nur den Eliten vorbehalten, sondern betrifft immer mehr auch die Volksmassen, welche, sowohl der Geschichte und Tradition entfremdet wie auch dem »politisch Korrekten« zunehmend kritischer gegenüberstehend, sich auf die Suche nach dem Sinn abendländischer Kultur begeben haben und in ihrer Antwort zunehmend zwischen regionalistischer Engstirnigkeit, nationalistischem Egoismus und Bekenntnis zu Europa schwanken; eine Verlorenheit, welche auf treffende Weise in folgendem Auszug aus Joseph Roths Roman Die Flucht ohne Ende beschrieben wird:

Sie alle sprachen in weihevollen Stunden von einer Gemeinsamkeit der europäischen Kultur. Einmal fragte Tunda: »Glauben Sie, daß Sie imstande wären, mir präzise zu sagen, worin diese Kultur besteht, die Sie zu verteidigen vorgeben, obwohl sie gar nicht von außen angegriffen wird?« »In der Religion!« – sagte der Präsident, der niemals die Kirche besuchte. »In der Gesittung« – die Dame, von deren illegitimen Beziehungen die Welt wußte. »In der Kunst« – der Diplomat, der seit seiner Schulzeit kein Bild betrachtet hatte. »In der Idee Europa« – sagte klug, weil allgemein ein Herr namens Rappaport.27

DIE BEDEUTUNG DER KLASSISCHEN ANTIKE UND DER HISTORISCHE KOMPARATISMUS

Kann die Altertumswissenschaft also tatsächlich einen entscheidenden Beitrag zur Beschreibung und vielleicht sogar Lösung der Identitätskrise Europas liefern, ohne sich lediglich zum wiederholten Mal der sicherlich verdienstvollen, aber doch ein wenig abgelegenen Analyse von Fragen wie etwa der nach den Ähnlichkeiten zwischen Euro und Denar oder nach der Bedeutung des Nachlebens des Mythos von Europa auf dem Stier zu widmen?28 Reicht es im 21. Jahrhundert noch aus, auf die antiken Wurzeln unserer Kultur zu verweisen, um dadurch die Altertumswissenschaften im zeitgeschichtlichen Diskurs zu verankern? Der Verfall von Allgemeinbildung wie auch humanistischem Menschenideal lässt hier leider einen gewissen Zweifel aufkommen, und von einem »politisch korrekten« Standpunkt aus wirkt die scharfe kulturelle Typologisierung, die in Paul Valérys Essay »L’Européen« durchscheint, heute, nur knapp neunzig Jahre nach seiner Niederschrift, geradezu »anstößig«:

Überall, wo die Namen Caesar, Gaius, Traian und Vergil, überall, wo die Namen Moses und Paulus, überall, wo die Namen Aristoteles, Platon und Euklid zugleich eine Bedeutung und eine Autorität gehabt haben, da ist Europa. Jedes Volk und jedes Land, das nacheinander romanisiert, christianisiert und in Bezug auf seinen Geist den Lehren der Griechen unterworfen wurde, ist vollständig europäisch.29

Angesichts der zahlreichen kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und institutionellen Probleme, denen unser alter Kontinent im 21. Jahrhundert zu begegnen hat, mag die tatsächliche Relevanz der Anforderung, sich mit der griechischrömischen Kultur beschäftigen zu müssen, dem Bürger oft nur schwer verständlich erscheinen. Wäre es da für den künftigen Lebenslauf der jungen Menschen nicht viel angemessener, eher Arabisch oder Chinesisch zu lernen als Latein, Griechisch oder Hebräisch, Sprachen, welche ohnehin von den schulischen und universitären Lehrplänen verschwinden und mit einer Mischung von sowohl elitärem als auch veraltetem Gedankengut assoziiert werden? Und warum sollten denn überhaupt noch tote Sprachen erlernt werden,30 wenn die Europäische Union allen Schülern doch auferlegt, sich in jedem Fall mindestens zwei lebende Fremdsprachen anzueignen?31 Gewiss, man könnte hier auf das alte Diktum Ciceros von der historia magistra vitae, der Geschichte als Lehrmeisterin für das Leben, Bezug nehmen, einer Wahrheit, welche schon vor 2150 Jahren von Polybios in der Einleitung zu seinem historiographischen Werk als Trivialität bezeichnet worden ist:

Wenn von den Geschichtsschreibern vor uns das Lob der Geschichte mit Stillschweigen übergangen worden wäre, dann würde es vielleicht notwendig sein, alle zum eifrigen Studium solcher Werke zu ermuntern, da nichts geeigneter ist, uns den rechten Weg zu weisen, als die Kenntnis der Vergangenheit.32

Aber die generelle Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart rechtfertigt noch lange nicht den Anspruch, dass dem Studium der griechisch-römischen Geschichte auch im gegenwärtigen Bildungswesen weiterhin eine herausragende Stellung zukommen müsste. Freilich fehlen über Allgemeinplätze hinausreichende, präzisere Begründungen kaum, wird doch oft beteuert, dass die klassische Antike nicht nur zeitlich und räumlich, sondern auch kulturell eine bedeutende unmittelbare Wurzel der späteren abendländischen Welt darstelle und daher auch heute noch im Zentrum der vielen Versuche stehen müsse, die kulturelle Identität des Kontinents zu definieren.33 Doch stellt sich die Frage, inwieweit dieses Denkmuster noch auf die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts anwendbar ist.

So wird zur Rettung der Antike meist zunächst hervorgehoben, dass erst die politischen Großtaten Griechenlands und Roms die geistigen Weichen gesetzt haben, die es dem Abendland ermöglichen sollten, sich auf seine gegenwärtige Höhe aufzuschwingen, und man verweist dabei auf Zeugen wie John Stuart Mill (»Die Schlacht von Marathon, selbst als Ereignis der britischen Geschichte, ist wichtiger als die Schlacht von Hastings. Wenn der Ausgang dieses Tages anders gewesen wäre, könnte es sein, dass die Briten und Sachsen immer noch in den Wäldern herumwanderten«)34, Jacob Burckhardt (»Rom ist in allen Enden die bewußte oder stillschweigende Voraussetzung unseres Anschauens und Denkens«)35 oder Leopold von Ranke (»Ich wage zu behaupten, daß die ganze Geschichte nichts wäre, wenn die Römer nicht existiert hätten«).36

Doch so unangefochten dieses Argument auch im 19. Jahrhundert gewesen sein mochte: Im heutigen Europa, das sich nicht nur durch eine stetig multikulturellere Gesellschaft auszeichnet, sondern auch durch den Willen, die Identität des Kontinents nicht mehr als Resultat einer geschichtlichen Dynamik zu begreifen, sondern wesentlich als zufällige Summe seiner gegenwärtigen Bestandteile zu fassen, wirkt eine solche geradlinige Ableitung heutiger Identität aus antiken Wurzeln zunehmend politisch unkorrekt. Schließlich hat die Europäische Union, wie wir noch sehen werden, sich bereits vollständig vom ungleich bedeutenderen Erbe des Christentums abgewandt, um nicht in den anscheinend unbedingt zu vermeidenden Verdacht zu geraten, andere Glaubensgemeinschaften etwa auszuschließen. Angesichts eines solchen Strebens nach absoluter kultureller und geschichtlicher Neutralität und der Furcht, die Förderung nicht universalistischer Werte könne möglicherweise intolerant oder exklusiv wirken, muss es den politischen Entscheidungsträgern geradezu unerträglich sein, die Identität des Kontinents durch Verweis auf die besonderen Werte einer vergangenen und zudem regional festgelegten Kultur definieren zu wollen. So könnte etwa der Verdacht aufkommen, man beabsichtige, anderen Kulturkreisen entstammenden Europäern die Werte des römischen Italiens oder des klassischen Griechenlands vorzuschreiben und die kulturelle Vergangenheit von Bürgern mit Migrationshintergrund nicht ausreichend zu würdigen …37 Ist es für viele Schulkinder nicht geradezu ausgrenzend, dass ihnen im Unterricht eher die Strukturen des Imperium Romanum als die Institutionen des Chinesischen Kaiserreiches oder des Abbasidischen Kalifats vermittelt werden? Und warum sollte man sie mit den politischen Kämpfen des emanzipationsfeindlichen und sklavenhalterischen Athen vertraut machen und nicht mit den Formen gleichberechtigter politischer Partizipation innerhalb früher nigerianischer Stammesverbände oder der vorosmanischen türkischen Kriegergesellschaft?

Ferner bezieht man sich, um eine Kontinuität der Institutionen der Antike in der europäischen Geschichte zu begründen und somit das Studium des griechisch-römischen Altertums zu legitimieren, oft auf die attische Demokratie, auf die hellenistischen Bundesstaaten und auf das römische Recht als Pfeiler unserer heutigen europäischen Institutionen.38 Genau dies haben ja etwa auch die Väter der tot geborenen europäischen Verfassung getan, als sie unter der Leitung von Valéry Giscard d’Estaing vorschlugen, gewissermaßen als Motto des gesamten Textes die Worte des berühmten, bei Thukydides überlieferten Epitaphios des Perikles zu zitieren:

Unsere Verfassung […] heißt Demokratie, weil die Macht in den Händen nicht einer Minderheit, sondern der größtmöglichen Zahl ist.39

Doch hat uns die Geschichte gelehrt, dass die attische Demokratie Frauen, Fremde und Sklaven vom Bürgerrecht ausgeschlossen hat, dass sie ihre Glanzzeit wesentlich der verschleierten Alleinherrschaft des Perikles verdankt und sie auf ihrem Höhepunkt strukturell untrennbar mit einer imperialistischen Großmachtpolitik sowie der systematischen Ausbeutung der Bundesgenossen verbunden gewesen ist. Auch die Bundesstaaten der Achaier und der Aitoler sind bei genauerem Hinsehen kaum als Vorbild geeignet, haben sie doch zunächst eine durchaus aggressive Politik gegen alle ihre Nachbarn geführt und sind dann angesichts der Übermacht der Römer, die sie ursprünglich selbst ins Land gerufen hatten, kläglich zusammengebrochen. Selbst das römische Recht lässt sich intellektuell kaum als offenes Musterbeispiel frühen europäischen Freiheitsstrebens darstellen, ist es doch Hauptpfeiler eines Staates gewesen, der in seiner republikanischen Zeit seine Provinzen offen unterdrückt und ausgebeutet hat und während der Kaiserzeit von einer autoritären Führungsspitze geleitet worden ist. Trotz der unweigerlichen geschichtlichen Kontinuität zwischen Antike und Abendland bereitete ein in der Verfassung verankertes Bekenntnis zu den Grundwerten der klassischen Antike zahlreichen nationalen Politikern offensichtlich Kopfschmerzen, da ihnen die Realität der Antike weniger ideal erschien, als politisch korrekt erträglich war. Und so haben am 15. Juni 2004 insgesamt 23 der 25 damals europäischen Außenminister entschieden, Thukydides und Perikles offiziell aus dem in Rom unterzeichneten Vertrag über eine europäische Verfassung zu streichen und somit die antiken Wurzeln der Demokratie als politisch unkorrekt zu deklarieren.40

Und schließlich wird auch heute immer noch darauf verwiesen, dass die Kunst der griechischen Klassik unerlässliche Grundlage der Geschichte des europäischen Geschmacks sei und sich die Baukunst der Romanik, der Aufschwung der Renaissance, der Klassizismus des 18. und 19. Jahrhunderts und selbst zahlreiche Elemente der »klassischen Moderne« kaum ohne Verweis auf Griechenland und Rom zu verstehen sind.

Aber auch hier ist es schwierig geworden, eine solche, erneut geschichtlich argumentierende Rechtfertigung des Studiums der Antike politisch in einem Europa aufrechtzuerhalten, das doch immer stärker von multikulturellen Strömungen und noch mehr von der Empfindlichkeit gegenüber jeglicher Form tatsächlicher (oder vermeintlicher) Ausgrenzung des »Anderen« geprägt ist. Und hat nicht die neuere Forschung mehr denn je herausgearbeitet, dass wir das antike Erbe auch mit der Kunst des indischen Gandhara und der islamischen Zivilisation teilen, die schließlich in gleicher Weise aus der hellenistischen beziehungsweise der spätrömischen Welt hervorgegangen sind? Wäre es da nicht erneut chauvinistisch und gleichsam ausgrenzend, die Antike als wesentliches Fundament unserer Kultur zu beanspruchen, als ob ihr Nachleben sich nicht auch in den Kunstformen anderer Kulturen geäußert hätte? Und gilt es nicht auch, die kunstgeschichtliche Dankesschuld etwa der Gotik gegenüber der maurischen Architektur oder des Japonismus gegenüber der japanischen Malkunst zu berücksichtigen? Außerdem besteht doch weitgehender Konsens darüber, dass das »Klassische« mit seiner Ornamentik und seinem Streben nach Regelhaftigkeit angesichts unserer rationalisierten Welt, wo Ökonomie und Effizienz die höchsten Werte sind, entweder verzopft wirkt oder sogar, gerade in Anbetracht der jüngeren Vergangenheit, politisch verdächtig anmutet.41 Dass Ornamentik gleichsam Verbrechen bedeutet, ist schließlich seit Adolf Loos’ gleichnamiger Streitschrift Ornament und Verbrechen von 1908 in das kollektive Unterbewusstsein des Kunstgewerbes eingedrungen, und heute noch die Klarheit der dorischen Architektur zu bewundern, wo doch die Schwärmerei, die sie bei wenig empfehlenswerten Politikern wie Adolf Hitler erregt hat, allbekannt ist, grenzt für viele an politischen Revisionismus …

Der Leser hat hoffentlich festgestellt, dass meine obigen Ausführungen selbstverständlich zum größten Teil ironischer Natur waren. Nichtsdestoweniger ist mit Bedauern festzustellen, dass dieselben Argumente von vielen Zeitgenossen durchaus in völligem Ernst vorgebracht werden und mehr oder weniger den politischen Konsens widerspiegeln, der sich aus den gegenwärtig herrschenden Denkmustern geradezu zwangsläufig ergibt. Und so bleibt die eingangs gestellte Frage also immer noch offen: Warum heute noch von Athen und Rom lernen und lehren?

Die einzige auch heute wirklich glaubwürdige Antwort auf diese Frage dürfte wohl in einem rigoros komparatistischen Ansatz bei der Beschäftigung mit dem Altertum liegen. Denn im Gegensatz zu dem, was landläufig behauptet wird, ist die gegenwärtige Identitätskrise der Europäischen Union keineswegs neu, sind doch alle Schlüsselprobleme dieser Krise bereits mehrfach in der Geschichte der menschlichen Hochkulturen erlebt und auch gewissermaßen überwunden worden, und dies in wohl bestens bekannter Form in einer Zeit, welche so aktuell und modern scheint, dass sie eigentlich in den Mittelpunkt der Debatten über die Krise der westlichen Kultur gehören müsste: das Rom der späten Republik.42

Nun setzt ein streng komparatistischer Ansatz selbstverständlich ein gewisses Vertrauen in die Möglichkeit der Wissenschaft, Analogien zwischen verschiedenen geschichtlichen Epochen nicht nur auf bloß anekdotische, sondern auch strukturelle Weise auszumachen und zu analysieren; eine Grundannahme, welche zwar bis vor wenigen Jahrzehnten gang und gäbe war, in unserer Zeit aber allzu oft auf das Unbehagen spezialisierter Wissenschaftler stößt. Dieses Unbehagen speist sich aus zwei Quellen. Seit dem Untergang des humanistischen Ideals freier wissenschaftlicher Selbstentfaltung und vor allem dem Aussterben des Typus des Universalgelehrten sind die meisten Mitglieder der historischen Disziplinen so sehr mit ihrem jeweils bevorzugten Forschungsgebiet beschäftigt, dass sie naturgemäß dazu neigen, andere geschichtliche Momente nur selten wahrzunehmen und dann verständlicherweise aufgrund dieser Kurzsichtigkeit ausschließlich Unterschiede, aber nicht Ähnlichkeiten zu bemerken. Rechnet man hierzu noch die offensichtliche Furcht, sich auf zeitpolitische Fragestellungen einzulassen und dadurch die angebliche Objektivität des Wissenschaftlers zu verraten, wird nur allzu verständlich, dass die meisten Historiker das Denken in geschichtlichen Analogien bestenfalls als populärwissenschaftliche Vorübung zur »echten« Historie anzuerkennen bereit sind und schlimmstenfalls in der Analogie ein böswilliges, systematisches Ignorieren des jeweiligen geschichtlichen Kontextes ausmachen. Einen solchen methodologischen Fehler könne man höchstens der Geschichtsphilosophie nachsehen, die ja schon von Berufs wegen das Verbindende vor dem Trennenden hervorzuheben hat, doch seitdem auch die Geschichtsphilosophie aufgrund ihrer Verstrickung in die Selbstrechtfertigung der verschiedenen Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts aus den meisten universitären Lehrprogrammen gestrichen wurde, ist es nicht verwunderlich, dass auch das Denken in historischen Analogien zum ungeliebten Stiefkind der zeitgenössischen abendländischen Geschichtswissenschaft geworden ist.

Und dennoch stand die historische Analogie für Jahrhunderte im Zentrum der historischen Forschung und begründete letztendlich die Geschichtswissenschaft – eine Begründung, die eigentlich auch heute noch als Lippenbekenntnis in jeder historischen Einführungsvorlesung vorgetragen wird, ohne dass hieraus die natürlichen Folgerungen gezogen würden. Dass das Geschichtsstudium dazu diene, aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu lernen, ist auch heute noch ein selten bestrittener Allgemeinplatz. Dass ein solches Lernen aber nur dann möglich ist, wenn man eine gewisse wissenschaftliche Gesetzmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung annimmt, wird meist nur unwillig zugegeben. Dass solche Gesetzmäßigkeiten aber letzten Endes nicht ohne die Vermutung einer grundsätzlichen Vergleichbarkeit verschiedener geschichtlicher Momente erkannt werden können, somit also das Denken in Analogien eigentlich die Basis jeder über bloßes Spezialistentum hinausgehenden historischen Reflexion darstellt, wird inkonsequenterweise meist abgelehnt, wodurch sich natürlich ein unübersehbarer Widerspruch zur eingangs genannten Überzeugung ergibt.

Es ist daher kaum erstaunlich, dass bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die historische Analogie das bedeutendste historische Denkmuster darstellte, und hier naturgemäß aufgrund Quellenlage, räumlicher Bedingtheit und unmittelbarer zeitlicher und kultureller Kontinuität die Antike als wichtigstes Vergleichsobjekt bemüht wurde. Man wird demzufolge kaum übertreiben, wenn man betont, dass noch jeder Abschnitt in der kulturellen Entwicklung unseres Erdteils in einem solchen Vergleich sittlichen Halt sowie praktische Eingebungen zur Lösung der jeweiligen zeitgenössischen Fragen gefunden hat. Schließlich war die geistige Übung, zyklische Momente in der Geschichte ausmachen zu wollen, ja bereits im Denken der klassischen Antike selbst begründet, betonten doch schon etwa Thukydides, Polybios, Dionysios von Halikarnassos, Vergil oder Titus Livius den zyklischen Verlauf der Geschichte und somit auch die Möglichkeit, unsere Zukunft durch die Analyse analoger Momente in der Vergangenheit vorauszusehen.43 Und so ist denn das griechisch-römische Altertum seit der Renaissance, ja eigentlich schon seit Joachim von Fiore für das westliche Denken zum Paradigma eines idealtypischen geschichtlichen Verlaufs geworden, erscheint doch die klassische Antike – und insbesondere die römische Geschichte – als fundamentales Entwicklungsmuster auch der abendländischen Kultur. Der historische Komparatismus, gegründet auf der fundamentalen methodologischen Unterscheidung zwischen der anorganischen Logik der Mathematik und der organischen Logik der geschichtlichen Analogie,44 wurde somit zu einem der mächtigsten Triebkräfte für das zunehmende Verständnis unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart.45

Die genauere Herangehensweise an das Phänomen des Geschichtlichen erfolgte dann im Rahmen zweier verschiedener Verfahrensweisen. Die einen hoben sehr punktuelle Analogien zwischen einer vergangenen und einer gegenwärtigen geschichtlichen Situation hervor und formulierten davon ausgehend Empfehlungen, die ihren Zeitgenossen ermöglichen sollten, entweder gewisse Entwicklungen zu vermeiden, die aus der Antike bekannt waren, oder genaue Zustände zu reproduzieren, die die Antike in günstiger Weise gekennzeichnet hatten. Einer der ersten und wichtigsten Vertreter einer solchen systematischen Parallelisierung war Machiavelli, dessen Werke wie Il Principe oder die Discorsi von mehr oder weniger glücklichen Analogien zwischen verschiedensten Momenten der antiken Geschichte und solchen der zeitgenössischen italienischen Tagespolitik geradezu überquellen. Ähnliche Gedankenspiele kennen wir in Montesquieus Considérations, welche, wie Friedrichs des Großen Randnotizen zeigen, durchaus auch die Sichtweise der zeitgenössischen Entscheidungsträger beeinflussten. Auch Nietzsche,46 für den die Gegenwart einer bedauerlichen Rückkehr zur Dekadenz des Hellenismus entsprach,47 und zahlreiche andere Denker ließen ihre historische Einschätzung der Gegenwart durch Analogien zu speziellen Momenten der Antike bestimmen, wobei meist das Paradigma des »Falls des Römischen Reiches« eine zentrale Rolle spielte.48 Und selbst im Jahr 2010 stellte etwa Ferdinand Mount in seiner anregenden Studie zu den Parallelen zwischen der antiken und modernen Lebensweise, aus denen er allerdings jegliche politischen Überlegungen ausschloss, einmal mehr folgende Tatsache fest:

So viele Elemente der Gesellschaft, welche gerade in Entstehung begriffen ist, ähneln auf erstaunliche Weise den bekanntesten Eigenschaften dessen, was wir die »klassische Welt« nennen […]. Ohne dass wir uns dessen bewusst wären, entspricht doch die Art und Weise unseres reichen und vielfältigen Lebens fast beunruhigend genau der Art und Weise, auf welche die Griechen und Römer das ihre lebten. […] Diese Ähnlichkeit ist nicht durch eine bewusste Nachahmung entstanden […] Diese »Renaissance des klassischen Altertums« scheint sich vielmehr ganz natürlich herausgebildet zu haben, indem sie aus unserer neuen Situation hervorgegangen ist […]. Unsere gegenwärtigen Gewohnheiten, unsere Vorlieben, unsere Beschäftigungen und unser Weltbild tragen in sich nicht nur einige interessante Spuren jener Zivilisation, die zusammenbrach, als Rom fiel. Auf erstaunliche, aber exakte Weise entsprechen diese Eigenschaften unseres Lebens ganz genau denen Roms unter den ersten Kaisern.49

Andere gingen hingegen so weit, dass sie die Bedeutung der Analogien zwischen vergangenen und gegenwärtigen Kulturen solchermaßen ausdehnten, dass sie daraus nicht nur punktuelle Vergleiche, sondern unabänderliche geschichtliche Gesetze ableiteten, welche in gewisser Weise sogar eine Vorhersage der Zukunft ermöglichen sollen, deren strukturelle Grundlinien unausweichlich vorgegeben schienen. Auch diese Methode geht letztlich auf die Antike zurück und verbindet sich mit Namen wie Platon, Cato, Cicero, Seneca, Florus, Ammian und vielen anderen,50 welche alle betonten, dass die Geschichte einer Gesellschaft im Wesentlichen nach dem biologischen Muster von Geburt, Wachstum, Blüte, Verwelken und Verwittern verlaufe und somit auch die Möglichkeit einer langfristigen Parallelisierung von Entwicklungsmustern bestehe. Einer der berühmtesten abendländischen Vertreter dieser Methode war dann Giambattista Vico, der in seiner Scienza nova der Leserschaft eine bis dahin nie dagewesene Systematik der Geschichte präsentierte. Er teilte die Welt in mehrere strukturell analoge Kulturen und zeichnete auf Grundlage der noch recht beschränkten geschichtlichen Kenntnisse seiner Zeit systematische Parallelen zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen jeder einzelnen dieser Kulturen.51 Zwar hatte Vico nur einen begrenzten Einfluss auf das Geschichtsdenken seiner Zeitgenossen, aber die Richtung, die er vorgab, sollte sich vor allem im »langen 19. Jahrhundert« nach Überwindung des kurzlebigen Optimismus der Aufklärung als äußerst ergiebig erweisen. So sah etwa Goethe in der organischen Entwicklung der Pflanze nicht nur das Modell aller Lebewesen, sondern auch ihrer Schöpfungen. Und selbst Hegel, obwohl er einer der wichtigsten Erben (und Überwinder) des Fortschrittsgedankens der Aufklärung war, führte mit seinem Begriff des »Volksgeistes« ein stark zyklisches und komparatistisches Element in seine Dialektik ein.52 So heißt es in den »Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte«:

Der Volksgeist ist ein natürliches Individuum; als ein solches blüht er auf, ist stark, nimmt ab und stirbt. Es liegt in der Natur der Endlichkeit, daß der beschränkte Geist vergänglich ist. Er ist lebendig und insofern wesentlich Tätigkeit […]. Sobald aber der Geist sich seine Objektivität in seinem Leben gegeben hat, […] so ist er […] zum Genusse seiner selbst gekommen, der nicht mehr Tätigkeit, der ein widerstandsloses Ergehen seiner durch sich selbst ist. In die Periode, wo der Geist noch tätig ist, fällt die schönste Zeit, die Jugend eines Volkes […]. Ist das vollbracht, tritt die Gewohnheit des Lebens ein; und wie der Mensch an der Gewohnheit des Lebens stirbt, so auch der Volksgeist an dem Genusse seiner selbst.53

Aber den Höhepunkt der komparatistischen Geschichtsbetrachtung bildeten sicherlich Oswald Spengler und Arnold Toynbee, welche sich zwar auf die Werke zahlreicher Vorläufer stützen konnten,54 eine in dieser Vollständigkeit aber nie da gewesene Systematik der Weltgeschichte durch strenge Parallelisierung aller menschlichen Hochkulturen vorlegten.55 Ihre Voraussetzung war folgende:

Kulturen sind Organismen. Weltgeschichte ist ihre Gesamtbiographie. Die ungeheure Geschichte der chinesischen oder antiken Kultur ist morphologisch das genaue Seitenstück zur Kleingeschichte des einzelnen Menschen, eines Tieres, eines Baumes oder einer Blume.56

Die Geschichte des historischen Komparatismus ist also ebenso reichhaltig wie komplex, aber vorliegende Studie ist natürlich keineswegs der ideale Ort, um so grundlegende Fragen wie die eines determinierten oder nicht determinierten Geschichtsverlaufs auch nur ansatzweise zu klären. Nichtsdestoweniger sei hier das ganz persönliche Bekenntnis gestattet, dass der Verfasser einen gewissen Optimismus hegt, was die Fruchtbarkeit der komparatistischen Methode betrifft, und dies nicht nur, wenn es um punktuelle Analogien geht, sondern auch um den Versuch, durch einen vergleichenden Ansatz die innere Dynamik des Aufstiegs und Niedergangs der großen Kulturen zu verstehen. Unser jetziges Ziel beschränkt sich freilich lediglich auf den Versuch, Analogien zwischen der gegenwärtigen Lage der Europäischen Union und dem Fall der römischen Republik zu skizzieren und die sich hieraus möglicherweise ergebenden Folgen für unsere Zukunft zu diskutieren. Wenn daher obige kleine Übersicht gezeigt hat, dass wir uns mit dem ausgewählten methodischen Ansatz nicht in der schlechtesten Gesellschaft befinden, so ist ihr Zweck erfüllt. Und wenn die folgenden Seiten eine alte Debatte neu beleben könnten, welche durch das Studium von strukturellen Übereinstimmungen und Unterschieden zwischen klassischer Antike und modernem Abendland immer auch einen bedeutenden Beitrag zum besseren Verständnis unserer eigenen Werke geliefert hat, dann dürfte das Ziel unserer Untersuchung schon beinahe als erreicht gelten.

Lassen wir daher, zumindest für einen Moment, unsere fachwissenschaftlichen Bedenken beiseite und wagen wir das Experiment, die Gegenwart der Europäischen Union aus dem Blickwinkel der Antike und die Vergangenheit der römischen Republik von einem dezidiert modernen Standpunkt aus zu untersuchen, um daraufhin – selbstverständlich mit aller gebotenen Vorsicht – einige Hypothesen bezüglich der historischen Perspektiven zu wagen, die ein solcher Vergleich für die anstehenden »Jahre der Entscheidung« eröffnet.57

KRISE OHNE ALTERNATIVE — DAS ENDE DER RÖMISCHEN REPUBLIK

Nehmen wir uns hier zum Zwecke einer besseren Verständlichkeit der vorgeschlagenen Analogien kurz die Zeit, die wichtigsten Ereignisse der späten römischen Republik kurz Revue passieren zu lassen.

Heute, in einem Abstand von mehr als 2000 Jahren, scheint uns die Entwicklung des römischen Staatswesens mit unerbittlicher Folgerichtigkeit sowohl auf das Weltreich wie auch auf das Kaisertum zuzusteuern, und die allmähliche Umwandlung einer vor allem auf Italien beschränkten republikanischen Gesellschaft in eine das gesamte Mittelmeer beherrschende imperiale Ordnung ist zu einem altbekannten geschichtlichen Paradigma geworden. Aber für die Zeitgenossen wirkte diese Entwicklung alles andere als folgerichtig und war durchzogen von Krisen, Zweifeln, Niederlagen und versäumten Gelegenheiten. Nur wenn man die wichtigsten Krisenfaktoren detailliert und kontextualisiert betrachtet, welche die Republik im Laufe der 100 Jahre zwischen 133 und 27 v. Chr., also zwischen den Gracchen und Augustus, in die Katastrophe stürzten, wird man sich erst ganz des politischen, sozialen und ökonomischen Albtraums bewusst, welcher vier Generationen römischer Bürger und Staatsmänner prägte: traditionelle Werte, die durch einen immer problematischer werdenden multikulturellen Synkretismus hinweggefegt wurden; eine im freien Fall begriffene Geburtenrate innerhalb der Vollbürgerschaft; der Zerfall des politischgesellschaftlichen Zusammenhalts zwischen Volk und Führung; die gewaltsame Auflehnung zahlreicher bisher nur indirekt beherrschter peripherer Clientelstaaten und ihre brutale Provinzialisierung; und schließlich die weitgehend selbstverschuldete Abdankung des senatorischen Adels, welcher es immer weniger verstand, sich nachhaltig gegen das Machtstreben einzelner Politiker, die mit der höchsten Staatsgewalt, dem imperium, ausgestattet waren, zur Wehr zu setzen.

Aber zurück zum Beginn dieser Entwicklung. Der Anfang vom Ende der römischen Republik ist von den Römern selbst oft um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. datiert worden. Nach außen hin war dieser historische Augenblick durch den politischen Höhepunkt der senatorischen Macht gekennzeichnet, welche auf dem zerbrechlichen Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Adelshäusern beruhte, die ihrerseits um die politische Unterstützung der Bürger buhlten, mit denen sie ein komplexes Geflecht von Clientelbeziehungen verband. Doch handelte es sich bei diesem vermeintlichen Gleichgewicht nur um den Ausklang eines Systems, das zwar nach außen hin mächtiger denn je schien, nach innen aber ungleich krisenanfälliger geworden war als noch ein Jahrhundert zuvor. Denn tatsächlich hatte die Republik während dieser Periode eine ganze Reihe gefährlicher Strukturkrisen zu bewältigen, welche fest miteinander zusammenhingen und daher nur durch eine grundlegende Reform des gesamten Staatswesens hätten gelöst werden können. Eine solche aber hätte auch die Macht der etablierten Führungsschicht infrage gestellt, die daher alle Reformvorschläge ablehnte, die nicht nur Symptome zu kurieren suchten. So entstand die paradoxe Situation, dass sich die meisten Protagonisten als Einzelpersonen der tödlichen Gefahr, welcher der Gesamtstaat ausgesetzt war, zwar bewusst waren, als Gruppe aber verzweifelt am Althergebrachten festhielten und jede friedliche Lösung verhinderten.

Im Hauptteil dieser Untersuchung werden wir ausreichend Gelegenheit haben, diese verschiedenen Elemente und insbesondere die Art und Weise, wie sie von der zeitgenössischen Bevölkerung wahrgenommen wurden, kritisch zu vertiefen. Begnügen wir uns hier damit, die bedeutsamsten Umrisse dieser Krisenzeit wiederzugeben.

Betrachten wir zunächst die materielle Basis der Herrschaft der römischen Bürger über Italien: die traditionelle Landwirtschaft. Diese war infolge der Verwüstung des Landes, die durch die Invasion Hannibals und die verheerenden Niederlagen der römischen Legionen während des Zweiten Punischen Krieges verursacht worden waren, stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Viele römische Bauern und Kolonisten überließen ihre verwüsteten Ländereien den zahlreichen Kriegsprofiteuren, zu denen auch weite Teile der senatorischen Elite zählten, welche einige Jahre zuvor durch ein Gesetz von der Beteiligung am Großhandel ausgeschlossen worden war, und wanderten nach Rom aus, um dort an der rudimentären sozialen Unterstützung teilzuhaben, die der römische Staat gewährleistete. Während aber Besitztum und Einfluss des einfachen Volkes zusehends sanken, stieg die Bedeutung des Senats. Denn zur selben Zeit erlebte der bis dahin auf Italien beschränkte römische Staat nach dem Friedensschluss mit Karthago und wenig später mit Makedonien eine sprunghafte Expansion seines Einflussbereiches nach Iberien, Africa, Griechenland und selbst Kleinasien. Die wachsende Unzufriedenheit der von Rom aus beherrschten Völker zwang die Republik, ihr bis dahin auf indirekter Beherrschung beruhendes Regierungssystem allmählich durch Umwandlung ihrer Besitzungen in römische Provinzen zu sichern; eine Entwicklung, die immer gewaltigere Geldsummen in die Kassen des Staates spülte und den römischen Magistraten, welche in den Provinzen Krieg führten, bislang ungekannte finanzielle Mittel zur Verfügung stellte. Die römischen Bürger aber, die bis dahin durch ihr Wahlrecht wie auch ihren Militärdienst am Aufbau des Imperiums teilgehabt hatten, sahen nunmehr, wie ihre Macht immer stärker geschwächt wurde, erhielten das Bürgerrecht doch schrittweise auch die übrigen Italiker und die vielen Kolonisten, welche außerhalb der Apenninhalbinsel lebten.

Folge dieser zahlreichen Krisenfaktoren wie auch der verschiedenen, sich hieraus ergebenden politischen Forderungen waren unzählige innere Konflikte. So entstand eine neue Generation von Imperiumsträgern, die nach beendetem Feldzug nur unwillig wieder ihren Platz innerhalb der egalitären Senatsaristokratie einnahmen und ihre Rolle als bloße Senatoren inmitten zahlreicher anderer als Degradierung empfanden, hatten sie doch in den Provinzen eine fast unbegrenzte politische und militärische Macht ausgeübt, selbstständig und ohne jegliche Kontrolle beachtliche Gebiete verwaltet und mit den hellenistischen Großkönigen von gleich zu gleich verhandelt. Nach der Rückkehr nach Rom, ließen sich diese Erfahrungen nicht vergessen, und so widersetzten sich immer mehr Magistrate den Mehrheitsentscheidungen der anderen Senatoren.

Da diese individuelle Dynamik den Senat von innen aushöhlte, zeigte er sich als kollektives Organ unfähig, eine Reform des Systems ins Auge zu fassen, denn für die Senatoren als Körperschaft war es umgekehrt untragbar, Konsensentscheidungen der Gesamtgruppe von kleinen Personenkonstellationen infrage gestellt zu sehen. Während also die Interessen Einzelner immer mehr darauf abzielten, herausgehobene individuelle Positionen zu beziehen, fühlte sich gleichzeitig die Mehrheit der Senatoren geradezu verpflichtet, eine solche Entwicklung zu vermeiden, um ihren Einfluss nicht zu mindern. Und während der Senat das Gleichgewicht der herkömmlichen Parteien zu bewahren suchte und das Entstehen einer Militärdiktatur um jeden Preis verhindern wollte, ließen sich ehrgeizige Politiker immer stärker dazu verleiten, ihren weiteren Aufstieg durch Unterstützung volksfreundlicher Reformen zu erzwingen. Der Senat reagierte darauf mit einem immer konservativeren und reformfeindlichen Kurs und zog deshalb die wachsende Abneigung der stadtrömischen Bevölkerung auf sich, welche ihre Sorgen nicht gebührend berücksichtigt fand. Da ein Großteil der Einwohner Roms von sozialen Beihilfen wie Getreidespenden oder kleineren Geldgeschenken seitens der reichen Familien lebte, trieb dieses Verhalten des Senats sie immer stärker in die Arme der vermeintlich volksfreundlichen Partei.