8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2010

Alle zwei Wochen trafen sich Loki Schmidt und Reiner Lehberger zum Gedankenaustausch. Im Wohnzimmer in Hamburg-Langenhorn sprachen sie bei einer Tasse Kaffee und vielen Zigaretten über die großen und kleinen Dinge des Lebens. Die hier versammelten 20 Gespräche zeugen vom facettenreichen Leben und Denken einer großen Persönlichkeit. Wie ist es, selbst beim Schwimmen Sicherheitsbeamte um sich zu haben? Was bedeutet Loki Schmidt die Ehrenbürgerwürde Hamburgs? Wie werden Geburtstage und Weihnachten im Hause Schmidt gefeiert, und wann hat sie angefangen, Hosen zu tragen? Was bedeutet ihr Kunst? Wer Loki Schmidt befragt, hat es nicht immer leicht: Es gibt Themen, über die sie mit Begeisterung spricht: Naturschutz, und es gibt Themen, zu denen auch mal ein knappes "Ooch" in den Raum geseufzt wird: Mode. Dennoch: Ihr Interesse ist schnell geweckt, sobald die Sprache auf etwas kommt, das sie für wesentlich hält. In kurzen, launigen Gesprächen gibt Loki Schmidt Auskunft: über ihr Leben, ihre Ansichten, ihre Wünsche.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 169

Ähnliche

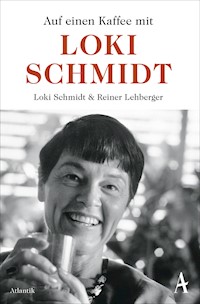

Loki Schmidt | Reiner Lehberger

Auf einen Kaffee mit Loki Schmidt

Atlantik

Vorwort

Persönlich kennengelernt habe ich Loki Schmidt Mitte der neunziger Jahre anlässlich einer Ausstellungseröffnung zur Hamburger Lichtwarkschule, einer Reformoberschule, die für Helmut und Loki Schmidts Leben von großer Bedeutung war und die durch ihre beiden so prominenten Schüler internationale Bekanntheit erlangt hat. Loki Schmidt hat diese Ausstellung mit einer wunderbaren, mit persönlichen Erlebnissen unterlegten Rede eröffnet.

Noch am Abend dieser Ausstellungseröffnung habe ich von ihr eine Einladung zu einem Besuch in ihr Haus nach Hamburg-Langenhorn erhalten. Aus diesem ersten Treffen ist ein fester Rhythmus geworden. Durchweg einmal pro Monat habe ich Loki Schmidt in den folgenden fünfzehn Jahren auf eine Tasse Kaffee besucht, in Phasen, in denen wir an gemeinsamen Projekten arbeiteten, waren die Abstände auch kürzer. Zu diesen Projekten zählen eine gemeinsame pädagogische Ausstellung mit dem Titel »Früchte der Reformpädagogik«, ein Buch zu Loki Schmidts Berufsbiographie als Lehrerin sowie ein Vorhaben, unterstützt von der ZEIT-Stiftung, zu Betriebspraktika für Hauptschüler.

Unsere Gespräche drehten sich aber keineswegs nur um Schule und Unterricht, ja in zunehmendem Maße sprachen wir über verschiedene Themen des Alltags und über vieles, was Loki Schmidt wichtig war. Mitte 2009 schlug ich ihr vor, bei unseren Gesprächen ein Tonband mitlaufen zu lassen und jeweils ein größeres Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Einige Themen waren schnell gefunden, andere kamen eher spontan zur Sprache. Unsere Entscheidung, daraus ein Buch zu machen, erfolgte, als die ersten Gesprächsprotokolle schriftlich vorlagen. Gemeinsam haben wir diese Protokolle dort, wo es nötig war, gekürzt und bearbeitet, beim folgenden Treffen las ich ihr die redigierte Fassung nochmals vor.

Ich glaube, das gesamte Prozedere hat ihr Freude gemacht, immer hat Loki Schmidt sich über die eine oder andere Formulierung in den Gesprächen auch im Nachhinein noch freuen können. Manches Mal aber konnte sie auch »streng« werden, so, wenn ich ihr Feuerzeug unter einem Berg von Manuskript-Papieren verlegt oder den Aschenbecher außer Reichweite postiert hatte. Und oft waren auch die Blumen, die ich ihr mitgebracht hatte, ein Thema. Manchmal rief sie mich einen Tag später an und berichtete, wie sich die eine oder andere Lilie entwickelt hatte. Ja, über Blumen konnte sich Loki Schmidt freuen, und sie hatte einen Blick für Natur und Pflanzen, der einzigartig war.

Unsere Gespräche dauerten maximal eineinhalb Stunden, dann war es für die Einundneunzigjährige Zeit, eine Pause einzulegen – eine letzte Tasse Kaffee und manchmal zusammen mit ihr auch eine Zigarette zum Abschied (obwohl ich eigentlich schon seit langem mit dem Rauchen aufgehört habe).

Zwanzig Kapitel hatten wir uns vorgenommen, und die hatten wir Anfang September 2010 auch geschafft. Noch wenige Tage vor ihrem Sturz und der Krankenhausbehandlung war das letzte Kapitel mit dem Titel »Helmut« von Loki Schmidt schlussredigiert worden. Das Erscheinen des Buches kann sie nun aber nicht mehr erleben. Ich bin sicher, sie hätte sich über unsere Gespräche in der vorliegenden Buchform gefreut, denn dieses Projekt war noch einmal deutlich anders als ihre Bücher zuvor. Die Kurzgespräche sind eine Textform, die ihrem Sprachduktus und ihrer Gesprächsführung sehr nahe sind: prägnant und anregend, aktuell und biographisch unterlegt und dazu Themen ansprechend, zu denen sie sich zuvor noch nicht geäußert hatte.

Das Buch findet nun seinen Weg in die Öffentlichkeit ohne Loki Schmidts Begleitung. Das ist zweifellos traurig. Aber realistisch, wie sie war, hätte sie vielleicht gesagt: Ist doch schön, dass wir es fertig bekommen haben.

Loki Schmidt wird vielen Menschen fehlen. Mir in ganz besonderer Weise, und auch unsere Gespräche bei einer Tasse Kaffee werde ich vermissen.

Reiner Lehberger, im November 2010

Loki Schmidt und Reiner Lehberger im Mai 2010

© Karin Rocholl

»Selbst beim Schwimmen war ich nicht ohne Sicherheitsbeamten«

Leben mit der »Sicherheit«

Liebe Frau Schmidt, wenn man zu Ihnen ins Haus will, muss man angemeldet sein, man passiert eine Wache, es gibt hohe Zäune und eine Videoüberwachung für das gesamte Grundstück. Wann hat Ihre Bewachung begonnen?

Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich den ersten eigenen Sicherheitsbeamten, als mein Mann Verteidigungsminister war und wir auf der Bonner Hardthöhe, wo das Ministerium liegt, auch gewohnt haben. Die Hardthöhe ist eine Art kasernenmäßiges Gelände, sodass ich mich dort natürlich frei bewegen konnte, aber immer wenn ich Außentermine hatte, begleitete mich ein Sicherheitsbeamter.

Hat man sich daran gewöhnen können?

Das muss man wohl. Ich habe aber auch schnell gemerkt, dass man die Sicherheitsbeamten in das Leben mit einbeziehen muss. Der erste Sicherheitsbeamte ging immer einige Meter hinter mir her. Ich habe dann gesagt: »Wir gehen doch ohnehin den gleichen Weg, dann lassen Sie uns doch auch nebeneinandergehen.«

1977, nach der Schleyer-Entführung und -Ermordung, dem sogenannten Deutschen Herbst, ist die Bedrohung Ihres Mannes und Ihrer eigenen Person noch größer geworden.

Das war eine sehr angespannte Zeit. Bei Außenterminen wurde die Zahl der begleitenden Beamten erhöht, zum Teil trugen sie offen Maschinenpistolen um die Schultern. Da wusste man schon beim Anblick, wie gefährlich die Lage war. Betroffen davon war dann auch unser Haus hier in Langenhorn. Bevor mein Mann Bundeskanzler wurde, hatten wir das Haus ausgebaut, sodass problemlos noch eine Wache angebaut werden konnte. Nach und nach sind dann die hohen Einzäunungen gekommen, wurden die Fenster und Türen verstärkt. Nach und nach ist also an der Sicherheit weitergearbeitet worden.

Die Sicherheit hat Sie ja dann auf allen Ihren Wegen begleitet, auch im Urlaub.

Das ist das Wesen von Bewachung: dass man überall begleitet wird – auch zum Beispiel in unserem Urlaub am Brahmsee. Das ging so weit, dass mich selbst beim Schwimmen im See ein Sicherheitsbeamter begleitet hat. Auch ist am Brahmsee eine Wache für die Sicherheitsbeamten gebaut worden.

Ist das nicht auf Dauer störend?

Ich sagte ja, man muss sich dran gewöhnen, und man muss bereit sein, die Sicherheitsbeamten in die Familie einzubeziehen. Das heißt, wir pflegen einen vertraulichen Umgang mit ihnen. Wenn wir zum Beispiel Silvester am Brahmsee feiern, wo die Sicherheitsbeamten natürlich auch ihren Dienst schieben müssen, feiern wir immer gemeinsam in einer Gaststätte, wo wir alle gemeinsam essen und anschließend auch das ein oder andere Feuerwerk zünden. – Herr Lehberger, Sie haben schon wieder das Feuerzeug verlegt! (Lacht.)

Oh, das tut mir leid, ich platziere es von jetzt an neben dem Aschenbecher.

Nein, in diesem Hause hat das Feuerzeug einen festen Platz, und der ist in der Zigarettenkiste.

Frau Schmidt, während der Kanzlerschaft Ihres Mannes – hatten Sie da Angst um ihn?

Oh ja. Und zwar erheblich mehr als um meine Person. Dennoch haben wir nach der Schleyer-Ermordung – mein Mann und ich also – vereinbart, dass bei einer eventuellen Entführung keiner von uns beiden darum bitten wird, dass der andere ausgetauscht werden kann. Wir haben diese Entscheidung auch an die Sicherheitsinstanzen weitergegeben.

Wie hat Ihre Tochter die Bedrohungssituation damals erlebt?

Das muss für sie sehr bedrückend gewesen sein. Sie hatte sicherlich große Ängste um ihre Eltern. Sie selbst konnte dann auch gar nicht mehr ausgehen, denn sie war auch immer von Bodyguards umgeben. Susanne ist dann eher zu Hause geblieben oder höchstens zu Freunden gegangen.

Haben Sie Ihrer Tochter davon erzählt, dass Sie und Ihr Mann den Beschluss gefasst hatten, sich nicht austauschen zu lassen?

Ja, darüber haben wir gesprochen, und auch Susanne war der Ansicht, dass das Gleiche für sie gelten sollte.

Das klingt beängstigend.

Das waren auch beängstigende Zeiten, und man konnte das eigentlich nur durchstehen, wenn man vieles einfach ausgeblendet hat.

Ihre Tochter ist ja dann nach England gegangen.

Nicht ganz freiwillig zunächst. Als sie sich nach dem Studium bei der Deutschen Bank in Celle um eine Stelle beworben hat, wurde ihre Bewerbung abgelehnt. Den Kunden seien die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für Susanne nicht zuzumuten. Man hat ihr dann ein Angebot gemacht, unter anderem für London. Meine Tochter ist daraufhin nach London gezogen. Das war unser Preis, unser Familienpreis für die notwendige Sicherheit.

Frau Schmidt, sind Sie irgendwann in eine bedrohliche Lage geraten?

Zum Glück nur ein Mal: Im Herbst 2007 hat es eine etwas verwirrte Frau durch falsche Angaben an der Wache geschafft, in unser Haus zu kommen. Sie hat mich heftig attackiert, und ich war froh, dass ich dann die Wache habe alarmieren können. Und außerdem: Als mein Mann schon nicht mehr Bundeskanzler war, sind mir Fotos vorgelegt worden, die aus einer konspirativen Wohnung hier in Langenhorn geschossen worden sind und die mich beim Einkaufen zeigen. Das hat mich dann doch stark berührt, obwohl es schon einige Zeit zurücklag.

Und bei Ihrem Mann, hat es da gefährliche Situationen gegeben?

Insbesondere eine, und zwar in Hamburg-Horn. Da hat bei einer Veranstaltung jemand versucht, ihn mit einem Messer anzugreifen. Zum Glück haben es die Sicherheitsbeamten geschafft, sich auf den Attentäter zu stürzen und ihn zu Fall zu bringen.

Hatten Sie auch mal eine Frau als Sicherheitsbeamtin?

Nein, in der Zeit, als mein Mann Kanzler war, gab es das noch nicht. Später dann aber schon, vor allem hier an der Wache.

Und was halten Sie von Frauen als Sicherheitsbeamten?

Das finde ich völlig in Ordnung und normal. Manche Politiker, wie Herr Berlusconi zum Beispiel, scheinen ja eine besondere Vorliebe für weibliche Sicherheitsbeamte zu haben. Der hat ja manchmal eine ganze Schar um sich versammelt, wenn ich das im Fernsehen richtig beobachte.

Im Alter ist die Begleitung durch Sicherheitsbeamten ja vielleicht manchmal auch ein wenig hilfreich für Sie.

Das kann man sagen. Zum Beispiel muss ich meinen Rollator beim Ein- und Aussteigen nicht selbst im Auto verstauen. Vor allem aber denke ich an die Situation, als mein Mann 2002 einen Herzinfarkt hatte, während wir am Brahmsee waren. Nachdem ich erkannt hatte, dass es ernst um ihn stand, haben die flinken Sicherheitsbeamten schnell alles für den Transport in das Kieler Universitätskrankenhaus organisiert. Sonst hätte es um meinen Mann vielleicht noch schlechter bestellt sein können. Da war ich schon sehr dankbar für die Anwesenheit der Sicherheitsbeamten.

Wechseln die Beamten häufiger, oder bleiben sie für längere Zeit?

In der Regel wird mein Mann immer von denselben Sicherheitsbeamten begleitet. Das ist auch richtig, denn dann kann man sich besser aneinander gewöhnen. Ich glaube auch, die meisten von ihnen haben recht gern für uns gearbeitet.

In der langen Zeit dürfte das eine ziemlich große Anzahl von Beamten geworden sein. Hat es jemals illoyales Verhalten gegeben, zum Beispiel durch Weitergabe von Vertraulichem an die Presse?

Nein. Wir haben uns immer auf die Sicherheitsbeamten verlassen können, sie waren immer sehr loyal. Vor einiger Zeit haben wir übrigens alle ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter, Sicherheitsbeamten und Sekretärinnen meines Mannes hier nach Hamburg zu einer Alsterfahrt eingeladen. Die meisten sind ja selbst längst im Ruhestand. Da sind wir am Jungfernstieg eingestiegen und bis zur Schleuse in Ohlsdorf die Alster hinaufgeschippert, haben erzählt, gegessen und die Stadt vom Wasser aus beschaut. Das war ein schöner Tag, ich glaube, für uns alle.

»Bilder haben mich ganz selbstverständlich durch mein Leben begleitet«

Kunst und Malerei

Frau Schmidt, wenn ich mich hier in Ihrem Wohn- und Esszimmer umschaue, sehe ich sicher annähernd hundert originale Gemälde und kleinere Skulpturen. Was bedeutet Ihnen das Leben mit der Kunst?

Ja, da muss ich natürlich erst mal ganz weit zurückgehen. Malerei hat in meinem Elternhaus eine bedeutende Rolle gespielt. Mein Vater hat ja viel gemalt. Es gab bei uns eine Truhe, die voll war mit Bildern von meinem Vater, und oben in unserem Haus habe ich noch zwei von meiner Großmutter im Krieg gerettete Bilder meines Vaters. Das eine ist eines seiner ersten Ölbilder: ein Stück Heidelandschaft mit einer zarten Birke im Vordergrund, und dahinter sind Kiefern zu sehen. Und dann hieß es immer: »Und da rechts, gleich neben dem Rahmen, da lag eine Wolldecke, und darauf hast du gelegen.« Mein Vater hat dieses Bild also gemalt, als ich ein Säugling war.

Das heißt aber auch, Ihr Vater hat vor Ort gemalt?

Mein Vater hat viel nach der Natur gezeichnet. Ja, er hat da gesessen in der Heide und dieses Bild gemalt, und dann hat er es meiner Großmutter geschenkt. Nur dadurch ist es gerettet worden, während die vielen, vielen Bilder von ihm, die in der Wohnung in der Truhe lagen oder an den Wänden hingen, im Feuersturm 1943 verbrannt sind.

Also gehört Malen zu Ihren Kindheitserinnerungen.

Ja, das kann man so sagen. Meine Schwester, die später nach Kanada ausgewandert ist, war sogar einige Semester an der Kunsthochschule.

Und Sie selbst? Wann haben Sie angefangen zu malen?

Als Kind. Wir alle haben als Kinder angefangen zu malen. Meine Eltern – obwohl es finanziell bei uns wirklich dürftig zuging, das wird ja heute vergessen, dass auch ein gelernter Handwerker seine Familie mit mehreren Kindern damals nur durchkriegte, wenn die Frau sehr sparsam war und noch ein bisschen mit dazuverdiente – haben sehr darauf geachtet, dass wir alle malen konnten.

Gab es in Ihrem Elternhaus auch gekaufte Gemälde?

Auf die Idee, ein Bild zu kaufen, wären meine Eltern nie gekommen. Das machte man selbst. Was mein Vater, als er noch arbeitete, tat: Er brachte meiner Mutter eine Tafel Schokolade mit, und zwar Feodora Edelbitter.

Als Schokoladenesser sage ich: Wunderbar!

Und ich weiß genau, dass er nur diese Sorte mitbrachte. Eine Tafel, immer nur freitags, wenn es Geld gab. Und für uns Kinder brachte er häufiger eine Kunstpostkarte mit. Nicht aus einer bestimmten Periode, sondern quer durch die Kunstgeschichte. Es waren also gute Bilder aus sehr verschiedenen Phasen, und jedes Mal bekamen wir von meinem Vater eine kleine Erklärung dazu. Dazu muss ich aber auch sagen, dass meine Eltern der Meinung waren, ein Mensch sei nur gebildet, wenn er sich mit Musik und Malerei beschäftigt.

Sowohl in der Grundschule als auch später in der Lichtwarkschule spielten Musik und Kunst eine große Rolle.

Die ersten vier Jahre in der Schule Burgstraße spielte das für mich noch keine so große Rolle. Natürlich haben wir gesungen. Auch war ich im Schulorchester und durfte irgendwo mit meiner Geige rumschrammeln. Aber Theaterspielen war an meiner Grundschule wichtig. Und als mein Vater arbeitslos war, hat er mit anderen arbeitslosen Vätern in die große Turnhalle der Schule Burgstraße eine zusammenschiebbare Bühne gebaut. Die konnte man mehrere Male ausziehen, dann war es eine große Bühne, und die wurde eifrigst genutzt.

Auch die Lichtwarkschule, an der Sie und Ihr Mann später das Abitur machten, war ja für ihre besondere Betonung von Kunst und Musik bekannt.

Ja, das stimmt. Aber vor allem haben uns Lehrer wie unser Kunsterzieher John Börnsen auch als Personen begeistert. Das hat sich dann auf die Fächer übertragen. Da wurde übrigens nicht nur gemalt, da wurden Plastiken aus Holz gemacht, mit Metall gearbeitet und zum Beispiel auch Teppiche mit Kunstmotiven geknüpft.

Man kann also festhalten: Der Plan Ihrer Eltern, die Kinder für Kunst und Musik zu begeistern, ist aufgegangen.

Ja, und die Schule, die Lichtwarkschule, hat dies – wie soll ich mal sagen – liebevoll unterstützt. Sie hat auch gefördert, dass sich zum Beispiel die eigenständige Jahresarbeit, die wir in der Lichtwarkschule komischerweise von Anbeginn an Semesterarbeit nannten, mit Kunst- und Musikthemen beschäftigte.

Frau Schmidt, die meisten der Gemälde hier bei Ihnen zu Hause gehören zur klassischen Moderne. Besonders stark sind auch norddeutsche Künstler vertreten: Nolde, Illies, Barlach und vor allem die Worpsweder: Heinrich Vogeler, Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohns Sohn aus dritter Ehe, Christian Modersohn.

Aus früher Begeisterung für Worpswede, das ich als Ort nicht kannte, habe ich mit meinem Vater 1934 eine Fahrradtour dorthin unternommen, in den Pfingstferien oder so, er war schon arbeitslos. Wir beide sind also allein losgestrampelt, und natürlich habe ich den Barkenhof, den Heinrich Vogeler viele Male gemalt hat, gesehen, aber ich hatte keine hehren Gefühle – da waren damals schon zu viele Touristen. Ich hab zu meinem Vater gesagt: »Lass uns hier bloß weg!« – »Ja«, sagte mein Vater auch, »das ist ja furchtbar, diese vielen Menschen.« Und dann sind wir an die Wümme gefahren, wo noch kein Betrieb war, und das Wetter war schön, wir saßen da am Deich, und da kam zu unserer großen Freude tatsächlich ein Moorkahn mit braunen Segeln, wie auf einem Gemälde! Wir haben dem Fischer zugewinkt, der hat wieder zurückgewinkt, und unsere Welt war in Ordnung.

Das war also Ihre frühe Begegnung mit Worpswede.

Ja, und zu der Fischerhuder Abspaltung von der Künstlerkolonie Worpswede hatten wir über Helmuts Onkel sogar persönliche Kontakte, zu Christian Modersohn vor allem.

Und als Sie und Ihr Mann ins Bonner Kanzleramt zogen, haben Sie der Worpsweder Kunst auch dort eine Bühne gegeben.

Also, dazu gibt es natürlich eine Geschichte. Wir wollten etwas für unsere Fischerhuder und Worpsweder Malerfreunde tun, also hat Helmut mit mehreren Museumsdirektoren gesprochen, und die haben uns Bilder ausgeliehen. In seinem Arbeitszimmer hing dann eine Landschaft von Emil Nolde, auf den Fluren Bilder der Worpsweder und Fischerhuder. Das Kanzleramt wurde daraufhin an einigen Wochenenden für Besucher freigegeben, da musste dann allerdings immer jemand in den Räumen stehen und aufpassen.

Berühmt geworden ist ja die Plastik Large Two Forms von Henry Moore, die an die zwei Teile Deutschlands erinnern sollte und im Park des Kanzleramts aufgestellt wurde.

Henry Moore hatten wir schon vorher kennengelernt, und Helmut hatte ihn gefragt, ob er für den Kanzlerbungalow eine Plastik machen könnte. Wir hatten eigentlich an einen anderen Ort als den Park gedacht. Das Kanzleramt war ja L-förmig, und da wollten wir sozusagen im Winkel eine Plastik aufstellen. Und dann ist Henry Moore nach Bonn gekommen und hat sich das alles angeschaut. Da waren schon die vielen Buchsbaumhecken gepflanzt worden, die irgendein Mensch für ganz nötig gehalten hatte, und zwar ziemlich hoch. Das muss ein Vermögen gekostet haben, aber die Architekten, die das Kanzleramt geplant und gebaut haben, hatten vorgesehen, dass parallel zu den Wänden geschnittene Buchsbaumhecken stehen sollten. Moore war entsetzt, als er das sah, und sagte: »Da kommt meine Plastik nicht rein.« Und dann haben wir zu dritt einen anderen Platz gesucht.

Und gefunden!

Ja, übrigens hat ein spezieller Käfer dann dafür gesorgt – den hab ich nicht dahin gesetzt, der ist freiwillig gekommen (schmunzelt) –, dass der Buchsbaum angenagt wurde, und am Ende sind die ganzen Hecken verschwunden.

Sodass die Plastik gut zur Geltung kommen konnte.

Ja. Es sah wirklich kleinlich aus. Man kann von dem Kanzleramt sagen, was man will. Es ist ein sehr steriler Zweckbau. Aber durch kleine Buchsbaumheckchen, die davor ein Muster bildeten, wurde es nicht schöner, sondern …

… kleinkarierter.

Genau das ist das richtige Wort. Wir waren also froh, dass die wegmussten, und haben sofort gesagt, da wird nichts Neues hingepflanzt.

In der Sammlung des Fotografen Jupp Darchinger gibt es ein Foto von Helmut Schmidt an der Staffelei. Hat Ihr Mann regelmäßig gemalt?

Nein, nur gelegentlich, dafür war zu wenig Zeit. Aber Kurt Körber fand eines seiner Bilder so schön, dass wir es ihm geschenkt haben. Als Minister und vor allem später als Kanzler hatte mein Mann ja mindestens einen Vierzehn-Stunden-Tag.

Bekannt geworden sind Sie selbst als Malerin durch Ihre Tellermalerei für die Porzellanmanufaktur Rosenthal.

Als ich meine Naturschutzstiftung gegründet hatte, habe ich irgendwann zu Philip Rosenthal, der ja für die SPD im Bundestag saß, gesagt: »Du kannst auch mal was tun. Produziere doch mal ein paar Teller mit Pflanzen.« Und vielleicht eine Woche später bekam ich einen Teller mit einem Frauenschuh – das ist ja nun wirklich eine dekorative Orchidee, die wir in Deutschland haben –, aber von einem Porzellanmaler gemalt: hier noch ein Schnörkelchen und da ein Kringelchen. Und da habe ich gesagt: »Nee, Philip, so nicht.«

Und dann hat er Sie aufgefordert, selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen.

Ja. Zunächst habe ich Pflanzen für drei Teller gemalt, und die wurden auch gleich produziert. Die sind weggegangen, wie ich weiß nicht was. Allerdings habe ich auch ein bisschen Reklame gemacht. Ich bin in Porzellangeschäfte gegangen, habe über Naturschutz gesprochen und anschließend mit wasserfester Tinte die Teller signiert.

Wie viele Teller haben Sie bemalt?

Insgesamt zwölf, und in die Stiftung Naturschutz sind dabei eine Dreiviertelmillion D-Mark geflossen.

Über das Internet kann man noch heute Teller aus Ihrer Produktion kaufen.

Ach, ich dachte, die seien alle vergriffen. Von diesen Tellern kann ich noch erzählen, dass wir damit die Stiftung aufgebaut haben und dann, hinterher, die Stiftung eigentlich erst groß geworden ist. Das war für Philip Rosenthal gut und für die Stiftung gut und beides zusammen für den Naturschutz ein Erfolg. Und außerdem hatte ich mit den Tellern immer persönliche Gastgeschenke. Das war ja auch wichtig.

Frau Schmidt, malen Sie heute noch?