Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

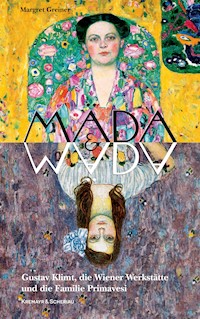

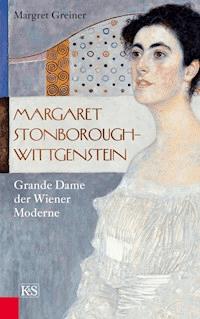

15 Jahre vor Coco Chanel befreite Emilie Flöge die Frauen von Korsett und Mieder. Gemeinsam mit ihren zwei Schwestern betrieb sie den "Salon Flöge" in Wien: Wer gesellschaftlich etwas auf sich hielt, ließ sich ein Haus von Josef Hoffmann bauen und einrichten, die Dame des Hauses von Klimt malen und von Emilie Flöge einkleiden. Adele Bloch-Bauer, Margarete Wittgenstein-Stonborough, Berta Zuckerkandl und Clarisse Rothschild liebten ihren bahnbrechenden neuen Stil. In Form eines spannenden Romans erzählt Margret Greiner das Leben der Emilie Flöge, die Gustav Klimt als junges Mädchen kennenlernte und die dem schwierigen und extravaganten Künstler bis zu seinem Tod eine verlässliche Gefährtin jenseits einer konventionellen Liebesbeziehung war. Die Biografie zeichnet vor allem das Bild einer Frau, die unbeirrt ihren Weg ging und, beruflich äußerst erfolgreich, einen völlig neuen, "secessionistischen" Mode-Stil kreierte. Ihre für die damalige Zeit ungewöhnliche finanzielle Unabhängigkeit ermöglichte ihr auch eine selbstbestimmte Gestaltung ihres Privatlebens. Sie heiratete nie, blieb in freier Entscheidung kinderlos, verweigerte sich allen Rollenklischees. Das Buch basiert auf den Erkenntnissen der gegenwärtigen Forschung, geht aber über das rein Faktische hinaus und zeichnet in einer Mischform aus Roman und Dokumentarbericht das Lebensbild dieser außergewöhnlichen Frau.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Margret Greiner

Auf Freiheit zugeschnitten

Emilie Flöge:Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimts

Romanbiographie

www.kremayr-scheriau.at

ISBN 978-3-218-00957-7 Copyright © 2014 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke/Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus unter Verwendung eines Fotos von Madame d’Ora (IMAGNO/ÖNB) Lektorat: Paul Maercker Layout & typografische Gestaltung: Birgit Mayer/Extraplan Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien

Inhalt

Klimt taucht auf

Das Fetzenkind

Eine Hoffnung stirbt

Theatrum mundi

Wiener Blut

Verführung ist die wahre Gewalt

Lettres d’amour

Homer schreibt nach Langenwang

Aufbruch

„Parlez-vous français/G’schnittene Nudeln im Kaffee“

Liebe und Liebelei

Heiliger Frühling

„Heute nacht hat mir geträumt von Dir, Du warst etwas bös’ auf mich.“

„Bitte mich nicht ungnädig aufnehmen!“

Post amorem

Ich mußt’ auch heute wandern

Die fischige Frau

Anna Klimt

„Der Künstler soll mit der Maschine denken“

Geometrie und Funktion

Casa piccola

Wider die welsche Mode

Erotik in der Steppnaht

Neue Medien

Samt und Seide

Pailletten für Alma

Die unstillbare Sehnsucht

Am Attersee

„Die Wasserrose wächst am See“

Modenschau im Wiesengrund

Schaffensdrang

Fegefeuer

„Diesen Kuß der ganzen Welt!“

Kunst und Leben

Die Lust an der Feindschaft

Arbeitsmoral

Schürzen-Jäger

Süßer Schlaf und reines Glück

Kinderhäubchen

Knopf-Marie und Futter-Anna

Montaigne

Eine Frau, die Frauen anzieht

Nie und Nimmer

Aufruhr in der Kärntner Straße

Fledermaus

Sarajevo und die Folgen

Schweindl-Fest

Kur ohne Schatten

Ein Zimmer für sich allein

„Die Emilie soll kommen“

Das Sanctuarium

„Wann I amal stirb“

Der Geist über den Wassern

Wie in einem verwackelten Bild

Brand-Schätze

„Gott, welch Dunkel hier!“

Sexualität und Obsession

Untreu bis in den Tod

Die Muse

Augenhöhe

Unternehmensführung

Das Ende einer Ära

Klimt statt Kette

Auf der Couch

Jersey

Das unschuldige Mädchen

Lentschi

Das Leben ein Traum

Für Christina und Christine

Ich glaube, Schönheit ist nichts anderes alsder Ausdruck davon, daß etwas geliebt wordenist, alle Schönheit der Kunst und der Welthat ihren Ursprung in der Kraft, eine Liebeverständlich zu machen…

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften

Klimt taucht auf

Das erste Mal sah Emilie ihn, als er mit seinem Bruder Ernst zu Familie Flöge nach Hause kam. Es war nur wenige Wochen vor Helene Flöges Hochzeit im Jahr 1891. Für Hermann Flöge war die Verlobung seiner Tochter Helene mit Ernst Klimt nicht leicht zu akzeptieren gewesen. Ernst war ein Künstler, ein Maler. Hermann Flöge war, wenn man so will, auch ein Künstler. Oder einer gewesen. Als junger Mann von gerade 16 Jahren hatte er sich in der Akademie der Bildenden Künste eingeschrieben. Das Fach konnte er immer noch aufsagen wie einen Kinderreim: „Kleine Plastik, Ornamentik und Medailleurkunst“. Aber er hatte diese künstlerischen Ambitionen rasch aufgegeben, weil die Kunst eben nicht nach dem Brote gehe, wie er sagte. Ob das wirklich der Grund war, ob er nicht eher eingesehen hatte, dass seine Begabung nicht ausreichte, wer konnte das sagen. Jedenfalls war Hermann Flöge ein tüchtiger Handwerker geworden, ein Drechslermeister. Und die Kunst des Ornamentalen und der kleinen Plastik übte er ja auch aus – auf einem sehr seltenen Gebiet: Er schuf wunderschöne Meerschaumpfeifen, die er sogar bis nach England exportierte. So waren die Flöges nicht reich, aber doch wohlhabend und angesehen. Wenn sie am Sonntag im Volksgarten spazieren gingen, der Herr Papa, die Frau Mama, Hermann, der Sohn, und die Töchter Pauline, Helene und Emilie, zogen die Leute den Hut vor dem Herrn Fabrikanten Flöge und seiner Familie. Ernst Klimt kam da schon aus einem anderen Milieu, wohnte in einem Haus, von dem Helene hinter vorgehaltener Hand sagte: „Schäbig, einfach nur schäbig.“ Aber Ernst war fesch. Er war schlank, hatte ein schmales Gesicht, dunkles Haar, das sich bei Feuchtigkeit leicht kräuselte, einen immer frisch gestutzten Bart. Mit seinem Bruder Gustav und Franz Matsch bildete Ernst eine Künstler-Compagnie, die auf Anhieb Erfolg hatte. Die Aufträge konnten sich sehen lassen: Deckengemälde im Hofburgtheater, Ausstattungsbilder für das Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums, Ausstattung des rumänischen Königsschlosses Peles,, Dekoration der Hermes-Villa in Wien. Alle waren beeindruckt, was diese jungen Burschen für eine Karriere machten, nur Hermann Flöge nicht.

„Können Sie denn eine Frau ernähren?“, hatte er Ernst gefragt, als dieser um Helenes Hand anhielt. „Und noch drei Kinder dazu“, hatte Ernst gelacht. Aber Helenes Vater grummelte vor sich hin, nörgelte herum. Helene, die ihren Vater als junges Mädchen um den Finger wickeln konnte, ließ ihren Charme blitzen: „Das Handwerk hat goldenen Boden – aber die Kunst hat einen goldenen Himmel!“ Emilie hätte das nicht zu sagen gewagt, aber Helene war eben die ältere Schwester, die sich das traute. Helene konnte wohl auch so vorwitzig und couragiert sein, weil sie die Mutter auf ihrer Seite wusste. Frauen stehen eben immer auf der Seite der Liebe. Wenn die Liebe einigermaßen passt.

Als Emilie an einem Sonntagnachmittag ins Wohnzimmer kam, um den Kaffeetisch zu decken, geriet sie unversehens in ein temperiertes Gespräch zwischen ihren Eltern. „Aber sie liebt ihn doch“, sagte die Mama. Der Vater zog heftig an seiner Zigarre und stieß hervor: „Liebe, wenn ich das schon höre!“ Liebe gab es, aber für eine gute Ehe war sie eher hinderlich. Außer bei einem romantischen Gemüt, wie es seine Frau war, die aus Niederösterreich stammte, das eigentlich nicht als Nährboden für starke Gefühlsaufwallungen berühmt ist. Es gab rechte Partien oder unrechte, und Ernst war recht, weil er ein rechtes Mannsbild war, freundlich gegen jedermann, ausgeglichen, tüchtig, redlich. Er war unrecht, weil er nur ein Maler war. Man konnte doch auch am Sonntag malen und in der Woche ein ehrbares Handwerk ausüben.

Emilie mochte Ernst gut leiden und hoffte sehnlichst, ihr Vater möge einsehen, dass er keinen besseren Schwiegersohn bekommen konnte. Ernst hatte die Angewohnheit, wenn er zu Flöges nach Hause kam, seine künftige Schwägerin Emilie mit einem tiefen Bückling zu begrüßen und zu sagen: „Verehrtes Fräulein, auf die Emilien muss man besonders aufpassen, die werden von Prinzen geraubt, die Helenen allerdings“ – und dabei schaute er seiner Verlobten tief in die Augen – „von Königssöhnen.“ Was ist denn der Unterschied zwischen Prinzen und Königssöhnen, dachte Emilie, ist doch das gleiche. Erst später wurde ihr klar, dass Ernst auf Lessing und Homer anspielte. Er kam aus einfachen Verhältnissen, aber er war belesen. Und seine Augen waren von bezwingender Lebendigkeit.

Ernst sprach viel von seinem älteren Bruder Gustav, mit dem er die Kunstgewerbeschule besucht hatte. Gustav war schon berühmt, ganz Wien tratschte über ihn. Man erzählte sich, dass auf seinen Bildern im Stiegenhaus des Hofburgtheaters nicht nur die klassischen Theater abgebildet seien, sondern auch nackte Frauen in lustvollen Posen. Die Flöges waren noch nicht im neuen Burgtheater gewesen: Hermann Flöge liebte das Theater nicht, allenfalls gestattete er seiner Frau und den Kindern die klassischen Dichter. Er war Protestant und hörte Bach-Kantaten.

Und eines Tages, kurz vor der Hochzeit, brachte Ernst seinen Bruder mit zu Familie Flöge.

Ausgerechnet zu einem der steifen Sonntagnachmittagskaffees, bei denen Barbara Flöges Topfenstrudel, das gute Limoger Blümchen-Service und das Silberbesteck von Auerhahn auf den Tisch kamen.

Gustav sah wie eine gröbere Fassung von Ernst aus. Emilie war damals 17, und für sie waren alle jungen Männer jenseits der 22 Jahre ältere Herren. Und Gustav war entschieden ein älterer Herr, nein, ein älterer Mann. Dabei war er gerade 29 Jahre alt. Untersetzte Statur, kantiger Schädel, buschige Brauen, dunkles Haar, das auf dem Kopf schon dünne Stellen zeigte, an den Seiten aber hochgebauscht war, was ihn wie einen Faun aussehen ließ, und ein üppiger schwarzer Vollbart, ein Rauschebart, wie ihn fromme Juden trugen, allenfalls etwas mehr gestutzt. Nur der Mund war so sensibel und fein gezeichnet wie bei einer Frau.

Auch Ernst entsprach nicht dem Bild eines durchgeistigten Künstlers, aber Emilie hatte sich in ihren romantischen Jungmädchengefühlen Gustav wohl als einen auf die Wiener Erde gefallenen Raffael vorgestellt.

Gut gekleidet war er, trug einen hellen Leinenanzug, zum weißen Hemd eine Fliege und – das war ein merkwürdiger Anblick – um die Taille, die auch nicht mehr ganz schlank war, einen breiten dunklen Bund wie eine Schärpe. Emilie hatte so etwas noch nie gesehen, vielleicht war das sein Markenzeichen als Künstler. Später erfuhr sie, dass man solch ein Gebilde „Kummerbund“ nannte, was einen Lachanfall bei ihr auslöste.

Gustav Klimt saß ungelenk auf dem Stuhl, die breiten Hände lagen wie Löwenpranken auf dem Tisch, schoben manchmal den Kuchenteller beiseite, als störe alles, was seinen Händen nicht genug Raum ließ. Die Frauen Flöge spürten, dass Gustav Klimt an diesem Kuchennachmittag alles lästig war, außer dem Kuchen selbst. Dreimal ließ er sich von Mutter Flöge den Teller mit Topfenstrudel füllen, Emilie hätte sich nicht gewundert, wenn er wohlig gegrunzt hätte. Als Barbara Flöge ihm ein viertes Stück anbot, sah man in seinem Blick den Hunger, ja, die Gier, aber er bezwang sich, lehnte dankend ab. Dabei schien ihm das Urteil seiner Mitmenschen ziemlich gleichgültig zu sein. Vielleicht dachte er an diesem Tag aber an seinen Bruder Ernst, wollte einen passablen Eindruck machen, weil doch die Hochzeit ins Haus stand. Und wirklich nicht verschoben werden sollte, da Helenes Leib sich schon allzu deutlich rundete.

Gustav war maulfaul; er sagte nur etwas, wenn das Gespräch auf das Wetter kam. Dann konnte er erklären, warum die Rückseite eines Tiefs über dem Balkan kaltes Wetter nach Wien brachte. Oder umgekehrt. Meteorologie interessierte allenfalls Vater Flöge.

Als Gustav sich verabschiedete – Ernst blieb noch länger –, schaute er Emilie an und sagte: „Würden Sie mir Modell sitzen, Fräulein Emilie?“ Emilie sah, als er ihr den vollen Blick schenkte, dass er gleichzeitig dunkle und helle Augen hatte, von tiefem Braun mit ockerfarbenem Glanz. Sie stotterte, wie sich das für ein Mädchen in ihrem Alter gehörte, wollte schon den Standardsatz aller wohlerzogenen Töchter „Da muss ich meine Mutter fragen“ herauswürgen, sagte dann aber: „Ich will es mir überlegen“, was in Klimts Ohren bestimmt besser klang. Denn schon da ahnte Emilie, dass er mit kleinen dummen Mädchen nichts anzufangen wusste. Oder nur etwas sehr Bestimmtes.

Als Ernst ging, nahm er Emilie einen Moment beiseite und flüsterte ihr zu: „Du gehst nicht alleine in Gustavs Atelier, hörst du! Nicht ohne deine Mutter!“

Das Fetzenkind

Die Kindheit? Ist nicht jede Kindheit eine große Kränkung, weil man nie das bekommt, was man braucht? Dabei hatten die Flöges ja noch Glück, halbwegs gute wirtschaftliche Verhältnisse, eine liebevolle und lebenslustige Mutter, einen immer abwesenden, weil hart arbeitenden Vater, der aber als Sonntagnachmittagsvater (so nannten ihn manchmal die Flöge-Töchter) auf eine täppische Art durchaus seinen Kindern zugetan war, sofern sie seinen Vorstellungen, die vom rigorosen Ethos eines norddeutschen Protestantismus geprägt waren, entsprachen. Am meisten liebte er natürlich Hermann, weil der ein Junge war. Emilie kam als letztes Kind, und da es schon zwei Schwestern gab, hätte sie wirklich ein Junge sein sollen. Drei Mädchen, das bedeutete, drei Aussteuern zu erarbeiten, dreimal Glück mit Schwiegersöhnen haben zu müssen, die möglichst gut situiert sein, aber auch die absolute Autorität des Schwiegervaters anerkennen sollten. Schwiegertöchter machten in diesem Punkte selten Schwierigkeiten, bei ihnen gab es immer nur die Befürchtung, dass sie nicht mit Geld umgehen konnten.

Emilie war also die jüngste, die vierte. Die Geschwister waren mit einigem Abstand gekommen, Hermann, der älteste war 1863 geboren, 1866 Pauline, fünf Jahre später Helene, schließlich Emilie Louise im Jahr 1874. Kein Nesthäkchen, aber eine Nachgeborene. Erfahrungsgemäß hat sich die Begeisterung der Eltern beim vierten Kind abgeschliffen, das ist aber nicht immer von Nachteil, weil die mangelnde Konzentration auf ein Kind diesem auch Freiheit gibt. Trotzdem beneidete Emilie manchmal ihren Bruder Hermann, der drei Jahre lang als Kind die ungeteilte Liebe und Aufmerksamkeit zumindest der Mutter genossen hatte.

Emilie hatte nie eigene Kleidung, immer nur von ihren älteren Schwestern geerbte oder umgeänderte. Dabei hätten die Flöges das Geld gehabt, ihr auch einmal ein neues Kleid zu kaufen, aber wozu diese Ausgabe, wenn man doch eine Mutter hatte, die die Nähmaschine bedienen konnte.

Als Emilie neun Jahre alt war, bat sie ihre Mutter, sie solle ihr einfach ein paar Fetzen geben, sie würde sich jetzt selbst etwas nähen. Mama Flöge ging im Spaß darauf ein und brachte ihrer Tochter einen Stoß aufgetrennter Kleider und Blusen, Nadel und Faden und Schere. Jeden Tag neckte sie Emilie mit der Frage, wann denn das Wunderwerk fertig sei. Es dauerte lange. Aber dann erschien das Mädchen eines Sonntagsmorgens mit einem langen Rock, der aus zwölf kunterbunten Flicken zusammengeschustert war. Den Vater rührte fast der Schlag: „Wo habt ihr denn dieses Zigeunerkind aufgelesen?“

Natürlich durfte Emilie den „Zigeunerfetzen“ nicht tragen.Aber ihre Mutter fühlte sich bemüßigt, ihr einen besonders schönen Rock (aus dem aufgetrennten Stoff eines Sommerkleides, das Helene zu klein geworden war) zu nähen.

Jetzt müsste eigentlich kommen, damit die Geschichte auf einen Sinn hinausläuft, dass alle Familienmitglieder prophezeiten, dass die Emilie eine Kleidermacherin werden würde. Keine Rede davon. Es war eine folgenlose Episode.

Vielleicht nicht ganz: was Emilie blieb, war, dass sie als Kind, mehr noch als Jugendliche, nie zufrieden mit ihrer Kleidung war. Am schlimmsten empfand sie es, als sie im Alter von vierzehn Jahren von ihren Schwestern in die „weiblichen Geheimnisse“ eingeweiht wurde. Da waren einmal die in vielen sprachlichen Verrenkungen angedeuteten Hinweise auf die bald einsetzende Menstruation. Wie sollte man das begreifen, dass man jeden Monat bluten musste, damit man eine richtige Frau war und eines Tages Kinder in die Welt setzen konnte? Als das Ereignis dann zum ersten Mal eintrat, brüllte Emilie vor Schrecken über das schwärzliche Blut in ihrer Unterhose das Haus zusammen, sodass sogar Hermann entgeistert angelaufen kam, weil er glaubte, sie hätte sich schwer verletzt. Ähnlich verstörend waren die Anweisungen der älteren Schwestern, wie Emilie sich jetzt zu kleiden habe – nämlich wie sie! Schluss mit den flotten Hängekleidchen, die eine Handbreit über dem Knie endeten. Ab jetzt gab es lange Kleider und Röcke, die bis zu den Schuhen fielen, hochgeschlossenen Blusen, unter denen lachsfarbene Büstenhalter getragen werden mussten. Dass Emilie so schlank war, dass ihre Brüste in diesem Alter nur zwei kleine „Krapferl“ waren, spielte keine Rolle. Ähnlich erging es ihr mit der Corsettage, die auch im Hochsommer nie weggelassen werden durfte. Es war lächerlich, einem schmalen jungen Mädchen ohne die geringsten Rundungen einen Unterbau zu verpassen, mit dem die Taille noch wespiger zusammengezurrt werden konnte, aber es gehörte sich einfach so.

Wer bestimmt denn eigentlich, was sich gehört, fragte sich die junge Emilie. Musste man diese Quälerei wirklich ertragen? Durfte man nicht vielleicht ungehorsam sein? Was wären denn die Strafen?

Aber das waren die Probleme der späteren Jahre. Als Kind hatte Emilie andere, vielleicht auch nur eines. Von dem Zeitpunkt an, da sie lesen konnte, hungerte und dürstete sie nach Büchern und konnte nie genug bekommen – und das war viel schlimmer, als immer abgetragene Kleider anziehen zu müssen. Vielleicht gab es einmal ein Buch zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wenn sie heftig darum quengelte. Das Buch hatte sie dann am Abend desselben Tages ausgelesen. Selten war es so spannend, wie sie erhofft hatte. Die Mädchenliteratur im Wien ihrer Kindheit feierte als Prototyp das brave Mädchen, das Unglaubliches leistet, wenn die Mutter einmal krank wird und sieben Geschwister versorgt werden müssen. Emilies Mutter war nie krank.

Da war es ein Höhepunkt, als ihr Pauline mit der Großmut der acht Jahre älteren Schwester den Band „Grimms Märchen“ lieh. In diesen Geschichten gab es nicht nur brave Mädchen, sondern böse Hexen, ungehorsame Kinder, widerliche Schwestern, grausame Mütter, also viel interessantere Figuren.

Sie hätte auch gerne Jungenbücher gelesen. Da hatte sie keine Chance. Hermann konnte ihr nichts vererben, er konnte mit Büchern nichts anfangen, er war an Technik interessiert.

Im Jahr ihrer Geburt wurde in Österreich die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Für Mädchen gab es zunächst nur die sechsjährige Volksschule. Ab dem 12. Lebensjahr mussten die Mädchen der Arbeiterklasse arbeiten, die Mädchen des Bürgertums sich irgendwie beschäftigen, bis sie möglichst mit 17 oder 18 Jahren einen respektablen Mann kennenlernten und nach angemessenem zeitlichen Abstand heirateten. Immerhin konnten die Flöge-Mädchen schon auf die achtjährige Bürgerschule gehen, sodass sie erst mit 14 Jahren aus der Schule kamen. Für die reiche Oberschicht – zu der Flöges nicht gehörten – gab es die Möglichkeit, die Töchter auf private und teure „Höhere Töchterschulen“ zu schicken. Aber auch die dienten nur dazu, die Töchter als bessere Heiratspartien auszustaffieren. Die Schulen führten nicht zu einer Matura, weil es diese für Frauen nicht gab, also konnten sie auch nicht studieren.

Immer wenn Emilie später eine so gebildete Frau wie Adele Bloch-Bauer traf, dachte sie, wie schmerzhaft es für diese gewesen sein musste, nicht studieren zu dürfen. Adele sprach mehrere Sprachen, sie hatte eine intensive Liebe zur Literatur, sie war an Kunst, Musik, ja, auch an Politik interessiert, führte einen Salon und konnte sich mit den führenden Männern ihrer Zeit unterhalten, aber sie blieb ihr ganzes kurzes Leben lang von ihrem Mann abhängig, unfähig, all ihr Wissen und Können jemals in einem Beruf produktiv umzusetzen.

Die einfachen Flöge-Töchter konnten der Bankierstochter und Fabrikantengattin Bloch-Bauer natürlich nicht das Wasser reichen, der Vater hätte nicht das Geld und nicht die Einsicht gehabt, die Mädchen etwas lernen zu lassen, das über die ehevorbereitenden Tätigkeiten wie Kochen und Backen, Nähen und Klavierspiel hinausging. Emilie bestand aber – genau wie Pauline und Helene – darauf, den Beruf der Kleidermacherin von Grund auf zu erlernen, auch wenn die Perspektive, irgendwann eine Beschäftigung für drei Kronen am Tag zu finden, nicht eben verlockend war.

Die Lehrzeit war schrecklich. Emilie hätte bei Pauline lernen können, die schon ihre eigene kleine Lehranstalt für Kleidermacherinnen hatte, aber sie hatte sich in ihren vierzehnjährigen Kopf gesetzt, dass sie „auswärts“ mehr lernen würde. „Auswärts“ bedeutete in einem anderen Lehrbetrieb in Wien. Emilie lernte wenig und litt umso mehr, da sie als Lehrmädchen weniger wert war als die Kohle im Ofen der Werkstatt. Sie beklagte sich nie, aber ihre Mutter ahnte, was sie durchmachte. Barbara baute Brücken, Emilie könne doch aufhören und zu Pauline in die Lehre gehen. Aber die Mutter wusste, dass ihre Tochter genauso dickköpfig war wie sie selbst, die sich als Niederösterreicherin zum Entsetzen ihrer Familie einen protestantischen Mann mit preußischen Vorfahren ausgesucht (das Aussuchen war zumindest ihre Version) und durchgesetzt hatte, Hermann Flöge zu heiraten und mit ihm nach Wien zu ziehen. Was man gewählt hatte, dabei blieb man. Wenn auch nicht immer ein Leben lang.

Emilie sah eine „Karriere“ als Hausschneiderin oder Änderungsschneiderin in einem der neuen Warenhäuser in der Mariahilfer Straße vor sich. Aber dann ging sie nach der Lehre doch in die Werkstatt in der Neuburgstraße, die Pauline und Helene betrieben. Die Schwestern verdienten kein Vermögen, das mussten sie auch nicht, weil sie den wohlhabenden Vater im Rücken hatten, aber sie waren ihr „eigener Herr“, sie liebten die Unabhängigkeit – und sie mussten nicht so dringend auf einen Mann warten.

Dann traten Ernst und Gustav Klimt in das Leben der Flöge-Fräuleins. Mit Ernst änderte sich Helenes Leben, mit Gustav Emilies Leben. Ob und was sich für Pauline änderte, darüber konnte man nur spekulieren. Durch Gustav gewann Emilie bald ungeahnte neue Perspektiven. Plötzlich wurde sie Teil einer „Bewegung“, eines Aufbruchs in eine neue Zeit. Aber sie war nicht nur ein Rädchen, das von außen bewegt wurde, sie drehte begeistert mit. Wer hätte das gedacht, da ihr doch eine konservative Karriere als Ehefrau, Hausfrau und Mutter in die Wiege gelegt war, am besten an der Seite eines mittleren Beamten. Das Leben macht eben wunderliche Sprünge.

Eine Hoffnung stirbt

Helene Klimt war erstaunt, als sich schon am frühen Nachmittag der Schlüssel in der Wohnungstür drehte. „Du kommst schon nach Hause! Ist dir nicht wohl?“, fragte sie ihren Mann. Dann sah sie, dass ihre Frage überflüssig war, Ernst sah bleich aus, die Augen glänzten vor Fieber. „Dieses scheußliche Dezemberwetter, da muss man sich ja eine Erkältung holen.“ Ernst wollte seine kleine Tochter streicheln, die im Laufstall saß, er beugte sich zu ihr herab, hielt aber in der Bewegung inne, um sie nicht anzustecken. Er hatte darauf bestanden, dass die Tochter nach der Mutter Helene genannt wurde. Helene, die Mutter, hätte lieber eine Johanna gehabt. „Du rufst ,Helene‘, und dann kommen demnächst zwei Frauen gehaxelt.“ – „Ja, genau, das ist der Gipfel des Glücks“, hatte Ernst gesagt.

„Leg dich ins Bett, ich mache dir Milch mit Honig. Und miss das Fieber!“

In der Nacht stieg das Fieber weiter. Helene wechselte das Leintuch, gab Ernst einen frischen Pyjama, legte ihm kalte Kompressen auf, er konnte nicht schlafen, klagte über rasendes Kopfweh und wiederholte den Satz: „Und gerade jetzt haben wir so viel zu tun.“ Am Morgen schickte Helene eine Depesche an Dr. Kaltenbrunner. Der kam am Mittag. „Die Lunge ist frei. Da sind wir mal froh, dass es keine Lungenentzündung ist. Aber es ist eine ausgewachsene Influenza. Die grassiert. Eiserne Bettruhe, kalte Umschläge gegen das Fieber – dann kommt Ihr Mann bald wieder auf die Beine. Und halten Sie das Kind von ihm fern.“

Das war leichter gesagt als getan, denn die kleine Helene, die alle „Lentschi“ nannten, konnte zwar noch nicht laufen und nur wenig vor sich hin brabbeln, aber sie zeigte immer zur Schlafzimmertür, weil sie genau wusste, dass sich dort ihr Vater versteckt hielt. Ihr Vater, der sie sonst immer so hoch in die Luft warf, dass Helene vor Vergnügen juchzte. Jetzt heulte Helene, wie nur Kleinkinder heulen können: mit einer Engelsgeduld, als gäbe es zur Belohnung für die Ausdauer einen Riegel Schokolade.

Ernst kam nicht wieder auf die Beine. Das Fieber klang ab, aber er klagte über starke Schmerzen in der Brust, vor allem beim tiefen Ein- und Ausatmen. Helenes Mutter Barbara brachte Tafelspitz mit Apfelkren, Ernsts Lieblingsgericht, aber er aß nur eine Gabel voll. Gustav kam vorbei und wollte ihn beruhigen, die Arbeit gehe zügig voran, er solle sich erst auskurieren. „Ihr kommt also ohne mich zurecht“, sagte Ernst trocken. „Sei stad“, sagte Gustav ebenso trocken. Das war die Art, in der die Brüder miteinander kommunizierten. Beiden war klar, dass Gustav und Franz Matsch Ernst brauchten, um ihre Aufträge termingerecht abliefern zu können, dass Gustav aber seinem Bruder nicht auch noch eine Verantwortung für Schwierigkeiten der Compagnie auf die schmerzende Brust laden wollte.

Schließlich wurde es unvermeidlich, Ernst ins Spital einzuliefern, auch wenn sich dieser entschieden wehrte. Dort wurde eine Perikarditis, eine Entzündung des Herzbeutels vermutet, normalerweise würde die von selbst ausheilen, es sei denn, die Krankheit griffe auf den Herzmuskel über.

Es sei denn. Am 9. Dezember 1892 starb Ernst Klimt im Alter von 29 Jahren und hinterließ seine 21-jährige Ehefrau Helene und seine einjährige Tochter Helene.

Das Gewalttätige dieses frühen Todes erschütterte die Welt der Klimts und Flöges. Helene brach völlig zusammen, ließ die Wohnungverkommen, die sie zuvor wie eine Puppenstube hergerichtet hatte, saß tagelang mit der Tochter auf einer Chaiselongue und stierte auf die gegenüberliegende Wand, an der ein Bild von Ernst hing. Pauline kam am Morgen, warf den Ofen an, damit die beiden in der Dezemberkälte nicht erfroren, kochte Brei für die kleine und Suppe für die große Helene. Emilie kam abends, badete das Kind, sorgte dafür, dass Mutter und Tochter ins Bett kamen und schlief im Gästezimmer bei offener Tür, um bei jedem verdächtigen Laut aufzuspringen.

Gustav kam vorbei, blieb nie lange, sprach wenig, legte Geld auf den Sekretär. Er werde die Vormundschaft für die kleine Helene übernehmen und auch für die Mutter sorgen.

Emilie dachte: Was bürdet sich der Mann alles auf: Er unterhält seine Mutter und die unverheirateten Schwestern und jetzt noch die Schwägerin und die Nichte. Und trotzdem strahlt er eine Stärke aus, als könne er unter keiner Last zusammenbrechen. In die Dankbarkeit mischte sich Bewunderung. Gustav war für alle ein Halt. Emilie fiel nur das abgenutzte Wort vom „Fels in der Brandung“ ein. Eine Schutzhütte in den Bergen würde auch passen, wenn man sich ein wütendes Gewitter dazudachte. Emilie war achtzehn Jahre alt, es überkamen sie romantische Stimmungen, für die ihr Worte und Bilder fehlten, nach denen sie aber suchte.

Gustav würde Helene retten, er würde ihr ermöglichen, in Anstand und Würde ihre Witwenschaft zu tragen. Später fragte sich Emilie manchmal, ob nicht Helene durch ein bestimmtes Entgegenkommen Gustav Dankbarkeit bezeugt hatte. Aber dann schob sie den Gedanken als ungehörig beiseite.

Im gleichen Jahr wie Gustavs Bruder Ernst starb auch sein Vater Ernst, Verluste, die Gustav zu schaffen machten. Seine künstlerische Produktivität erlahmte, es schien, als brauche er Zeit zur Besinnung. Dass zur gleichen Zeit die Beziehung zu Franz Matsch zerbrach und damit die Compagnie ein Ende fand, war aber nicht nur Ernsts Tod geschuldet, sondern einer künstlerischen Neuorientierung, mit der sich Klimt vom Stil des Historismus, der bei den staatlichen Aufträgen verlangt war, entfernte und die ihn mit neuen Ausdrucksformen experimentieren ließ.

Theatrum mundi

Gustav kam jetzt regelmäßig in das Haus Flöge. Helene war mit ihrer Tochter Lentschi in die elterliche Wohnung zurückgezogen, so hatte der Schwager und Onkel gute Gründe, seine Schwägerin und sein Mündel zu besuchen. Aber allen war klar, dass er vor allem Emilies wegen kam, auch wenn er selten das Wort an sie richtete und sich lieber mit Vater Hermann über das Wetter – ein wahrhaft unerschöpfliches Thema – und mit Mutter Barbara über Hausmittel gegen Erkältungen unterhielt. Eines Tages wartete er mit einer Überraschung auf: Er lud die drei Schwestern zu einer Besichtigung der Gemälde im Hofburgtheater ein, die endgültig fertiggestellt waren, nachdem Gustav die Bilder seines Bruders Ernst vollendet hatte.

„Ja, aber man sieht doch gar nichts, man kriegt nur einen steifen Hals“, wandte Pauline ein, die einmal, als die Schwestern mit ihrer Mutter in einer Aufführung von Schillers „Don Carlos“ im Hofburgtheater gewesen waren, mit wachsender Verzweiflung zur Decke gestarrt hatte und in 20 Meter Höhe nur verschwommene Farblandschaften und keine Details hatte entdecken können. „Ernst hat doch immer erzählt, dass ihr auf einem hohen Gerüst arbeiten musstet, fast liegend wie Michelangelo bei der Sixtinischen Kapelle“, assistierte Helene.

„Ich konnte immer stehen, aber ich bin ja auch kleiner, als Ernst es war“, brummte Gustav. „Das Gerüst wird morgen abgebaut. Der Direktor hat die private Besichtigung erlaubt, auf eigene Gefahr versteht sich. Ernst zu Ehren.“

Helene wurde ganz aufgeregt. Sie hatte nur Entwürfe für Ernsts Bilder gesehen. Und es gab so wenig Gemälde, die er hinterlassen hatte, fast alles, was er mit der Compagnie geschaffen hatte, hing in schwer zugänglichen öffentlichen Gebäuden: in den Stadttheatern von Fiume und Karlsbad, im Bukarester Nationaltheater oder in privaten Palästen.

Pauline, Helene und Emilie kleideten sich ausgehfein, sodass sogar Mutter Barbara, die sehr auf Contenance hielt, sagte: „Madln, ihr kletterts auf ein Baugerüst, ihr gebts keinen Empfang in der Kaiserloge.“

Gustav saß im Fiaker neben Emilie. „Du wirst dir etwas fremd vorkommen“, sagte er, und niemand wusste, was er damit meinte.

Über einen roten Teppich mit gerafften Röcken die Prachtstiege im Burgtheater emporzusteigen, vermittelte schon ein wahrhaft erhebendes Gefühl.

Das Gerüst stand im linken Stiegenhaus, wo Ernst das Deckenbild „Der Hanswurst auf der Jahrmarktsbühne in Rothenburg ob der Tauber“ geschaffen hatte. Es zeigt eine Szene in der Commedia dell’arte-Tradition: Volkstheater auf dem Marktplatz vor viel Publikum. Die Flöge-Schwestern arbeiteten sich vorsichtig auf hölzernen Planken und eisernen Stufen aufwärts, Gustav immer hinter ihnen, als könne er alle drei mit seinen starken Armen auffangen, sollten sie ins Straucheln kommen. Auf einem Steg unmittelbar unter dem Bild hielten sie an und starrten in die Höhe. Der Hanswurst steht auf einem steinernen Sockel in theatralischer Pose, tippt sich mit ausgestrecktem Finger an die Stirn, im Hintergrund sind eine Säule mit dem Heiligen Georg und die mittelalterlichen Häuser zu erkennen, die Rothenburg ob der Tauber zu einem deutschen Schmuckkästchen gemacht haben. Auf dem Marktplatz drängelt sich viel Volk, einfach gekleidete Bürgersleute, vor allem viele junge Frauen in Biedermeier-Kleidern mit Häubchen und Hüten, zwischen ihnen agieren Schauspieler in samtenen Kostümen. Kleine Kinder wuseln herum, ein Knabe im Vordergrund betätigt sich als Ausrufer. Ein Hund wendet sich demonstrativ vom Geschehen ab. Auf dem Absatz des Sockels lagert eine andere Figur der Commedia dell’arte, Pantalone, der geizige Geck mit dem spitzen Bart und roten engen Strumpfhosen, der den Arm drohend in Richtung Hanswurst reckt, als habe dieser ihn geleimt.

Ernst hatte hier ein Genrebild ganz im historisierenden Stil geschaffen – und nicht vollenden können.

„Wo sind denn Klara und Hermine?“, rief Pauline. Sie wusste, dass Ernst zwei Figuren die Züge seiner Schwestern verliehen hatte.

Die beiden jungen Damen waren schnell als Zuschauerinnen unmittelbar vor dem Podest ausgemacht. Und dann platzte Helene heraus: „Und daneben, das bist doch du, Emilie! Wie kommst du denn hier hin? Auf Ernsts Entwürfen steht da eine ganz andere Frau.“ Einen Augenblick sagten alle drei Schwestern nichts. Dann sagte Pauline, die einen Hang zum Feierlichen hatte: „Da hat dich nun Gustav verewigt!“

Dieser stand auf der obersten Sprosse der Eisenleiter, weil auf dem Steg kein Platz mehr war, und nickte. Ertappt sah er eben nicht aus. Es war allgemein üblich, auf Bildern Verwandte und Bekannte zu porträtieren, einfach, weil es viel leichter war, aus der Anschauung zu malen, als sich Gesichter zu imaginieren.

Emilie drehte sich zu Gustav um, und einen Augenblick wurde ihr schwindelig, als sie in die Tiefe schaute, sie griff fester nach dem eisernen Handlauf. „Jetzt verstehe ich deine Andeutung, dass ich mich wohl kaum wiedererkenne: so ein braves Biedermeier-Mädchen hast du aus mir gemacht, ein Rosenrot, wie aus dem Märchen entsprungen.“

Gustav nickte: „Was hinter dir steht, ist ein Oleander“. Damit hatte er alles erschöpfend kommentiert.

Von ihrem Standort aus versuchten sie auch die anderen Deckenbilder zu sehen. Helene hätte gerne genauer „Das Theater Molières“ gesehen, das Ernst gemalt hatte, Emilie Gustavs „Theater von Taormina“, auf dem er sehr eigenwillig das Theater in den Hintergrund verschoben, aber eine lasziv sich räkelnde nackte Schöne – vielleicht als Symbol römischer Dekadenz – in den Vordergrund gestellt hatte. Oder das „Globe Theatre“, das auch weniger einen Theaterraum als das Ende von Romeo und Julia darstellte. So leicht ließ sich Gustav Klimt nicht vorschreiben, auf welche Weise er das Hofburgtheater in das „theatrum mundi“ einschrieb. Dem Kaiser hatte die Ausstattung trotzdem gefallen.

„Wie war es?“, fragte Barbara Flöge, als die Töchter nach Hause kamen.

„Anstrengend“, sagte Pauline. „Ergreifend“, sagte Helene. „Komisch“, sagte Emilie.

Wiener Blut

Helene gestand lange nach Ernsts Tod, dass sie nach der zunächst geheim gehaltenen Verlobung mit Ernst darauf bestanden habe, das Klimt’sche Elternhaus zu besuchen. Ernst hingegen hatte hartnäckig versucht, diesen Besuch zu hintertreiben. Die Aufwartung war für Fräulein Helene Flöge aus dem respektablen bürgerlichen Milieu gelinde gesagt eine Verstörung gewesen. Sie erhielt einen Einblick in ein anderes Wien jenseits der Stadt der Sonntagsspaziergänge in weißem Kleid, mit Strohhut, hellen Strümpfen und Lacklederschuhen. Der Weg über die Siebensterngasse war angenehm, hier waren in den vergangenen Jahren viele prächtige sechsstöckige Häuser im neobarocken oder klassizistischen Stil entstanden. Unvermittelt verwandelte sich in den Nebenstraßen das Bild in eine kleinbürgerliche Szene: Die Bebauung war niedrig, drei schmächtige Stockwerke, schmucklose Fassaden, von denen der Putz abbröckelte, kleine Fenster – ein scharfer Kontrast zur Siebensterngasse und den Häusern am nahen Spittelberg.

Ernst Klimt, der Vater, war nicht zu Hause, er hatte gerade Arbeit, was nicht mehr häufig vorkam. Die Familie, Ernst und Anna Klimt, die Söhne Gustav, Ernst und Georg und die drei Töchter Klara, Hermine und Johanna wohnten in drei Räumen. In der Wohnung roch es nach ungelüfteten Betten. In der Küche stand ein großer Tisch, an dem das Essen vorbereitet und gegessen und alle anderen häuslichen Arbeiten verrichtet wurden. In den zwei anderen Zimmern standen Betten, eins für das Ehepaar Klimt, drei für die Töchter. Die Männer schliefen in einem separaten Zimmer unter dem Dach. Früher hatten sie es auch noch als Atelier genutzt.

Helene hatte sich nicht vorstellen können, dass die Klimts so lebten, so armselig und primitiv. Da hatten Gustav und Ernst doch ein üppiges Honorar für die Ausmalung des Hofburgtheaters erhalten, waren mit einer kaiserlichen Verdienstmedaille geehrt worden, anerkannte Künstler – und dann schliefen sie auf Pritschen in einer Wohnung, die man nur als proletarisch bezeichnen konnte.

Sie hatte Ernsts Mutter Anna die Pralinen, die sie beim Demel gekauft hatte, überreicht und sich geschämt, weil sie spürte, dass die üppig mit Schleifen und Bändern dekorierte Schachtel ein peinliches Geschenk war. Klara und Hermine beäugten sie misstrauisch, das spürte sie sogar im Rücken. Man sprach über das Wetter. Nach einer Anstandsfrist von zwanzig Minuten drängte Helene Ernst zum Aufbruch.

„Hier lebst du also?“, hatte sie gestammelt, als sie wieder auf der Straße waren. „Ich habe dich gewarnt“, sagte Ernst. „Du hättest lieber in unser Atelier in der Sandwirtgasse kommen sollen, dort hat uns ein Silberfabrikant sehr noble Räume im 4. Stock zur Verfügung gestellt, Gustav, Franz Matsch und mir. Beste Umgebung, ideale Lichtverhältnisse, das richtige Ambiente für die kommenden Malerfürsten. Bis wir es zu einer Prunkausstattung à la Makart bringen, kann es noch ein paar Jährchen dauern, aber der Aufstieg ist unaufhaltsam. Als Entschädigung entwerfen wir dem Silberfabrikanten Schmuckstücke in Silber, da spart er sich einen Modelleur. Und das machen wir haut la main!“

„Aber du lebst doch nicht im Atelier, du lebst immer noch hier!“

„Nicht mehr lange. Gustav hat eine große schöne Wohnung für alle in Aussicht, in der Westbahnstraße 36, gleich bei Euch um die Ecke. Und ich…“

„Und du?“

„Ach, Spatzerl, ich fange an, eine köstliche Wohnung zu suchen für Ernst Klimt und seine schöne junge Frau Helene in einem reputierlichen Bezirk der schönen Stadt Wien.“

„Noch sind wir nicht verheiratet. Und was genau verstehst du unter ‚reputierlich‘?“

„Rettung ist nah, so nah, so nah“, stimmte Ernst unvermittelt auf die Melodie von „Donau so blau, so blau, so blau“ von Johann Strauss an. Aber Helenes Humor war ins Schwimmen geraten.

„Wie hast du deine Kindheit verbracht?“, fragte sie, während sie versuchte, ihre Sonntagsschuhe auf der schmutzigen Straße nicht völlig zu ruinieren. „So, oder schlimmer“, gab Ernst zu. „Manchmal hatten wir nur ein einziges Zimmer zu neunt, später zu acht, meine Schwester Anna ist ja mit fünf Jahren gestorben. Und wenn der Vater keine Arbeit hatte und nichts verdiente, kamen wir in die Zinskasernen.“

„In die Zinskasernen?“ „Ach, lass doch, was soll ich das alles erzählen“, sträubte sich Ernst. Aber Helene war es vorgekommen, als müsse sie dringend von einigen Jungmädchenträumen Abschied nehmen: „Wenn ich dich heiraten soll, muss ich etwas von deiner Jugend wissen!“, insistierte sie.

„Mein Vater gehört zu den vielen Immigranten, die es nach Wien verschlagen hatte, weil sie glaubten, hier ihr Glück zu machen. Seine Familie kam aus Böhmen, andere, vor allem viele Juden, kamen und kommen aus Galizien, es wandern Menschen aus Ungarn und Mähren ein, aus den slawischen Ländern. Sie suchen Arbeit, eine Zukunft. Nur wenige finden sie, die meisten werden ausgebeutet. Wien ist ein Schmelztiegel von mindestens fünfzehn verschiedenen Völkern, manche sagen auch ein ,Völkerkerker‘. Davon kriegt man eben wenig mit, wenn man in einem gutbürgerlichen Bezirk wohnt. All diese glücklosen Zuwanderer bilden den Bodensatz der Wiener Gesellschaft, arbeitsloses Proletariat, Obdachlose. Und dazu gehören die Klimts.“

„Sag das nicht so, Ernst!“, bat Helene.

„In den Zinskasernen mussten wir natürlich auch Miete zahlen. Diese Häuser waren in den Vorstädten für die Industriearbeiter und die Einwanderer gebaut worden – oft sogar mit einer prachtvollen Fassade im Ringstraßenstil. Innen aber gab es nur kleine Zimmer. Die Toilette war auf dem Gang oder im Hinterhof, viele waren Bassenahäuser. Die Zimmer waren immer überbelegt, die Betten wurden oft untervermietet, manchmal in drei Schichten.“

„Bassena?“

„Das sind die öffentlichen Wasserstellen im Gang eines Mietshauses. Hast du noch nie den Begriff ,Bassenatratsch‘ gehört? Hier treffen sich die Frauen beim Wasserholen, hier blühen die unschuldigen und weniger unschuldigen Blumen des Tratsches und der Verleumdung. So, und das ist jetzt alles vorbei, und mein unschuldiger Engel vergisst ganz schnell das Elend meiner frühen Jahre und sieht in mir den medaillengeschmückten kaiserlichen Hof-Maler, der bald in Glanz und Gloria schwelgt.“

Abends ging Ernst mit Helene in die Sophiensäle. Er liebte es, mit seiner Braut Walzer zu tanzen. Und er liebte die Musik von Johann Strauss, der ja in den Sophiensälen seine großen Erfolge gefeiert hatte. Ernst konnte alle Walzer und Märsche mitsummen und tat das auch reichlich. Sein Gesicht rötete sich vor Vergnügen, wenn der „Frühlingsstimmen-Walzer“, der „Kaiserwalzer“, „Wiener Blut“ und natürlich „An der schönen blauen Donau“ erklangen. In den Pausen flüsterte er Helene Liebesworte ins Ohr, manchmal auch: „Ich müsste unbedingt arbeiten, aber mein Wiener Blut geht einfach mit mir durch.“

Helene hatte sich anstecken lassen von dem, was Ernst „Frohsinn“ nannte. Wie konnte ein Mann, der so eine schwere Kindheit gehabt hatte, so ein unbeschwerter Mann werden? Sein Bruder Gustav war ein ganz anderer Typ, schwerfällig, wortkarg, manchmal sogar ruppig. Er ging durchs Leben, als trüge er schwer an einer Vergangenheit, die nach ungelüfteten Betten roch.

Dabei hatte doch auch er den Aufstieg geschafft. Die Compagnie mit Ernst, Gustav und Franz Matsch war jetzt schon eine feste Größe im Wiener Kunstleben. Aber Gustav triumphierte nie. Und Helene konnte sich nicht vorstellen, dass er „Donau so blau, so blau“ sang.

Da aber widersprach Ernst: „Du müsstest ihn einmal erleben, wenn er richtig in Feierlaune ist. Dann nimmt er es mit jedem Wiener Volkssänger auf. Und außerdem ist er der bessere Maler von uns beiden.“

Verführung ist die wahre Gewalt

Im Hofburgtheater gab man „Emilia Galotti“. Der Vater hatte seinen Segen gegeben, dass die drei Schwestern zusammen eine Vorstellung besuchten. Lessing war deutsche Klassik, Lessing war unverdächtig.

Emilie erinnerte sich, was Ernst vor drei Jahren über ihre literarische Namensschwester gesagt hatte: Emilien werden von Prinzen geraubt! Sie versuchte sich zu konzentrieren. Das Stück war mehr als 100 Jahre alt, aber es kam ihr außerordentlich zeitgemäß vor. Zwar wurde in historischen Kostümen gespielt, und der Herzog von Guastalla, eigentlich mehr ein Fürst als ein Prinz, und sein Kammerherr Marinelli waren rechte Karikaturen adeliger Jünglinge, wie es sie so nicht mehr gab, mit Culottes und Strumpfhosen, Schnallenschuhen und engem Wams bekleidet, mehlbepuderte Perücken auf dem Kopf, die immer etwas Staub aufwirbelten, wenn sich einer von ihnen schnell bewegte. Odoardo, Emilias Vater, wurde als knorriger Alter gespielt, er verdrehte ständig die Augen und sprach mit knarziger Stimme, was eher zum Lachen als zum Mitleiden reizte. Seine Frau rang sehr häufig die Hände, was wohl am Anfang ihre Genugtuung über den prinzlichen Verehrer ihrer Tochter, später wohl eher Verzweiflung darüber ausdrücken sollte, dass aus dem Aufstieg in die Kreise des Hofes doch nichts werden würde. Aber Emilia war wunderbar besetzt, hinreißend in ihrer Unschuld und grazilen Liebenswürdigkeit. Sie hatte immer ein Gebetbuch in den Händen, das sie nach dem Besuch der Messe einfach nicht weglegte, hielt es wie einen Schlüssel, mit dem sie sich abschließen konnte von der gefährlichen Welt. Das war ein schöner Einfall. Und war es nicht zeitgemäß oder zeitlos, wenn sich ein Mädchen wehrte, wenn es mit Gewalt zur Geliebten eines Mannes gemacht werden sollte, der Macht hatte? Es gab schließlich auch in Wien genügend reiche Herren, die sich Mädchen gefügig machten.

Der Herzog von Guastalla war einfach ein schmieriges Ekel, seine Verführungskünste so übertrieben plump, dass jedes vernünftige Mädchen davonlaufen musste und nur eine so abgetakelte Scharteke wie die Gräfin Orsina noch Gefallen an ihm finden konnte. Marinelli war als Teufel herausgeputzt und fegte wie der Leibhaftige über die Bühne, was das Publikum zu spontanem Beifall animierte. Aber das Zentrum der Aufführung blieb Emilia in ihrer Reinheit. Warum sie so darauf insistierte, von ihrem Vater getötet zu werden, konnte Emilie erst nicht verstehen, bis jene Worte fielen, die alles erklärten: „Verführung ist die wahre Gewalt. – Ich habe Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut. Ich kenne das Haus der Grimaldi. Es ist das Haus der Freude. Eine Stunde da, unter den Augen meiner Mutter – und es erhob sich so mancher Tumult in meiner Seele, den die strengsten Übungen der Religion kaum in Wochen besänftigen konnten!“

Aber ist eine erwachende Leidenschaft ein Grund, den Vater zum Mörder zu machen? Im Grunde will Odoardo seine Tochter doch nicht töten, wehrt sich gegen das Ansinnen, das ihm Emilia unausgesprochen, aber immer dringlicher nahelegt. Sie glaubt sich verführbar, aber Verführung soll es für sie nicht geben – um das zu erreichen, verführt sie ihren Vater zum Schlimmsten, was es geben kann, dem Mord an der eigenen Tochter.

Emilie spürte hier eine unauflösliche, ihr schwer erträgliche Verwirrung der Gefühle.

„Ich habe Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts.“

Die Sätze gingen Emilie in den folgenden Tagen nicht aus dem Kopf. Sie wusste, dass Gustav Geliebte hatte. Helene sagte, er habe immer zwei oder drei Modelle, die im Vorraum seines Ateliers darauf warteten, dass er sie malen oder „mit ihnen spielen“ würde. Ihr Bruder Hermann warnte sie, sich mit Klimt einzulassen, jeder wisse, dass er Syphilis habe, die sei ansteckend. „Und wenn er dir ein Kind macht, heiratet er dich nicht!“ Was bildete sich Hermann ein, ihr gute Ratschläge zu geben. Schließlich war sie zwanzig Jahre alt.

Hermann, Helene, ihre Eltern, sie alle liebten Gustav – und alle wollten Emilie vor ihm schützen. Sogar Pauline, die sich in ihrer Existenz als spätes Mädchen eingerichtet hatte, errötete, wenn Gustav sie ansprach. Dabei tat er nichts, um eine Frau zu verführen. Wie lächerlich waren doch die Bemühungen des Schauspielers gewesen, der den Herzog gespielt hatte, Emilia zu umgarnen. Wie töricht er seine Hüften hatte kreisen lassen, seine Lippen geschürzt, seine Stimme ins Säuseln und Singen verdreht hatte – lächerlich, dass ein Mädchen darauf hereinfiel. Gustav – und das war sein Geheimnis – tat einfach gar nichts, um eine Frau zu verführen. Nie fielen Hand, Augen oder Stimme ins Zärtliche, ins Bewundernde, in die Überredung, nie fand er Liebesgesten oder Liebesworte. Er war einfach da, mit seiner physischen Präsenz, mit der Ausstrahlung seiner Person, mit der unbezwinglichen Gewalt seiner schönen braunen Augen, die sich in die einer Frau versenken konnten.

Emilie wusste, dass er sie begehrte. Daran ließ er keinen Zweifel. Aber sie wusste nicht, ob sie ihn genug begehrte, um ihre Ängste und Zweifel zu zerstreuen. Er war der erste Mann in ihrem Leben.

Man konnte ja auch nicht darüber reden. Da lebte man in einer Zeit, in der sich Möglichkeiten eröffneten, die noch vor wenigen Jahren vollkommen tabuisiert gewesen waren; in der Dichter wie Schnitzler „alles“ sagen und Maler wie Klimt „alles“ malen durften, nur sprechen durfte man über das heikle Thema nicht. Zumindest Mann und Frau konnten sich nicht miteinander verständigen.

Es war ja nicht so, als hätte Emilie keine Angst, auch wenn sie das vor Hermann niemals zugeben würde. Sie war vernünftig, sie wollte auf keinen Fall ein uneheliches Kind, weder von Klimt noch von sonst jemandem. Sie dachte weniger daran, wie sehr sich eine Frau ihre Heiratschancen verdarb, sie wollte einfach nicht abhängig werden. In der Verwandtschaft gab es genügend Beispiele von Ehen, die wegen eines zu früh gezeugten Kindes geschlossen worden waren. Die meisten waren die Hölle, mindestens das Fegefeuer.

Man müsste als Frau so viel Geld verdienen, dass man es sich leisten konnte, ein uneheliches Kind zu haben, ohne heiraten zu müssen und ohne in gesellschaftliche Ächtung zu fallen. Aber das war vielleicht in künftigen Zeiten möglich, nicht im Jahr 1895 in Wien.

Es gab weise Frauen, die sagten, dass es am sichersten sei, vor oder unmittelbar nach der Monatsblutung mit einem Mann zu schlafen. Das gaben sich Frauen hinter vorgehaltener Hand weiter. Aber sicher war gar nichts.

Und wenn das jugendlich warme Blut genau in der Mitte der Periode wallte? Es war ein unlösbares Problem, und am besten war es, mit Gustav einfach so weiterzumachen, ihn liebzuhaben, ohne ihn zu „haben“.

Aber Gustav drängte. Am Anfang hielt sie sein Werben noch für eine Form von mutwilligem und spaßhaftem Anbandeln, so als ihr Klimt beim Trachtenkränzchen des Vereins der Vorarlberger im Februar 1895 in ihre Tanzordnung ein Herz zeichnete, das von einem Schwert durchbohrt wird. Dazu hatte er mit Bleistift gekritzelt: „Schmerzlich ist es nicht zu lieben Liebe selbst bringt bittern Schmerz Aber Lieben wir vergebens dann schlagt im ärgsten Leid das Herz. Anakreon. Keiner weiss es besser als GUSTAV der Esel.“

Das war einfach nur lustig, ein Poesiealbumspruch.

Sechs Wochen nach der Tanzerei brach Emilies Vater an einem Montagabend ohnmächtig zusammen, er war 57 Jahre alt. Alle Flöge-Frauen gerieten in Panik, Barbara, Hermann Flöges Ehefrau, weinte, Helene nahm ihre Mutter in den Arm und strich ihr über den Rücken, Pauline holte kalte Umschläge, Lentschi, Helenes dreijährige Tochter, schrie wie am Spieß, Hermann, der Sohn, bewegte die Arme des Ohnmächtigen rhythmisch auf und nieder und wiederholte in einer Endlosspule den Satz: „Das hätt’ jetzt nicht sein müssen“, seine Frau Therese schluchzte, Emilie telefonierte nach der Ambulanz. Als die Hermann Flöge, der schon wieder zu sich gekommen war, abgeholt und in einem Krankenwagen davongefahren war, verließ Emilie die Wohnung und ging zu Gustavs Atelier in der Josefstädter Straße. Es war schon spät, aber sie sah noch Licht. Sie tastete sich über den engen dunklen Pfad durch den Garten, erschrak über eine streunende Katze, klopfte, erst zaghaft, dann lauter, aber er öffnete nicht. Sie rief seinen Namen. Wahrscheinlich war er nicht allein. Schließlich öffnete sich die Tür einen Spalt. Gustav war erstaunt: „Emilie, was ist passiert?“ Er ließ sie ein, er war allein. Sie ließ sich auf das Sofa fallen, von dem sie wusste, dass hier seine Modelle saßen oder lagen und posierten.

„Komm“, sagte sie. „Wärm’ mich ein bisschen!“

„Nicht, dass du es morgen bereust“, sagte er.

„Das kann schon sein“, sagte sie.

Lettres d’amour

Gustav war ein erstaunlich sanftmütiger Liebhaber. Er erkundete mehr einen weiblichen Körper, als dass er ihn nahm. Er verlor sich in einer Frau wie in einer Landschaft, feierte deren vegetative Schönheit und suchte die verborgenen Reize, durchschritt Mohnfelder und blühende Wiesen und ließ dem Apfelbaum seine Früchte.

Er, der im Alltag den Naturburschen herauskehrte, das Ringen liebte, das Bergwandern, das Schwimmen, Rudern und Fechten und in seinem Kaftan aussah wie ein ungehobeltes Kraftpaket aus den Alpen, konnte unglaublich leise und behutsam einer Frau Lust entlocken und strafte die Derbheit seiner Hände, die immer nach Ölfarbe rochen, Lügen.

Er röhrte nicht, er stöhnte nicht, er flüsterte nicht, er sprach überhaupt nicht, nur manchmal summte er leise den Schubert’schen „Lindenbaum“, als sei es das schönste Schlaflied für Liebende.

Er, Gustav.

Er, der nach eigenem Bekunden kein Briefeschreiber war („Schon, wenn ich einen einfachen Brief schreiben soll, wird mir angst und bang wie vor drohender Seekrankheit“), fing an, Emilie Liebesbriefe zu schreiben. Wenn er verreisen musste, bat er sie, sich eine postlagernde Adresse einzurichten, damit die Briefe im Flöge’schen Hause kein Aufsehen erregten. So wurde aus Emilie Flöge „Ihr Hochwolgeboren Fräulein Emilie Nickl“, „Ihr Wolgeboren Fräulein Helene Nickl“, „Ihr Wolgeboren Fräulein Emilie Ferdin“, poste restante, Wien, Postamt VI oder VII.