21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Elsa Asenijeff (1867-1941) stammte aus einer bürgerlichen Wiener Familie. Nach dem Tod des Vaters heiratete sie gezwungenermaßen einen ungeliebten, aber nicht unvermögenden Mann. Mit seiner Unterstützung beginnt sie als eine der ersten Frauen in Leipzig zu studieren: Philosophie und Psychologie. Daneben veröffentlicht sie Gedichte, Essays und Erzählungen. 1897 lernt sie den Künstler Max Klinger kennen – der Beginn einer leidenschaftlichen Beziehung. Das glamouröse Paar steht im Zentrum intellektueller und künstlerischer Zirkel. Asenijeff unterstützt die jungen expressionistischen Schriftsteller, unter ihnen Franz Werfel. Sie selbst feiert literarische Erfolge mit ihren Gedichten und Erzählungen um das Thema der weiblichen Selbstfindung und Selbstschöpfung. Sie fordert die Autonomie weiblichen Begehrens in Erotik und Sexualität. Doch als Max Klinger sie für eine 16-Jährige verließ, geriet sie in wirtschaftliche Not, wurde kurzzeitig verhaftet, als Querulantin, Männerfeindin, Verfasserin anstößiger Bücher an den Pranger gestellt, schließlich entmündigt. Sie verbrachte die letzten zwanzig Lebensjahre bis zu ihrem Tod 1941 in psychiatrischen Kliniken und Versorgungsanstalten. Mit ihrer ersten umfassenden Biografie gelingt es Margret Greiner, Elsa Asenijeff aus der Vergessenheit zu holen. Die Autorin lädt dazu ein, in das aufregende Leben dieser frühen Feministin einzutauchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Elsa Asenijeff (1867-1941) stammte aus einer bürgerlichen Wiener Familie. Nach dem Tod des Vaters heiratete sie gezwungenermaßen einen ungeliebten, aber nicht unvermögenden Mann. Gegen dessen Willen, jedoch mit seiner finanziellen Unterstützung beginnt sie als eine der ersten Frauen in Leipzig zu studieren: Philosophie und Psychologie. Daneben veröffentlicht sie Gedichte, Essays und Erzählungen. 1897 lernt sie den Künstler Max Klinger kennen – der Beginn einer leidenschaftlichen Beziehung. Das glamouröse Paar steht im Zentrum intellektueller und künstlerischer Zirkel. Asenijeff begründet mit Kurt Pinthus und Walter Hasenclever den Leipziger Expressionismus und feiert literarische Erfolge mit ihren Gedichten und Erzählungen um das Thema der weiblichen Selbstfindung und Selbstschöpfung. Sie fordert die Autonomie weiblichen Begehrens in Erotik und Sexualität. Doch als Max Klinger sie für eine 16-Jährige verließ, geriet sie in wirtschaftliche Not, wurde kurzzeitig verhaftet, als Querulantin, Männerfeindin, Verfasserin anstößiger Bücher an den Pranger gestellt, schließlich entmündigt. Elsa Asenijeff verbrachte die letzten zwanzig Lebensjahre bis zu ihrem Tod 1941 in psychiatrischen Kliniken und Versorgungsanstalten, ihr Werk geriet weitgehend in Vergessenheit.

Mit ihrer ersten umfassenden Biografie lädt uns Margret Greiner dazu ein, in das aufregende Leben dieser außergewöhnlichen Schriftstellerin und frühen Feministin einzutauchen.

Zur Autorin

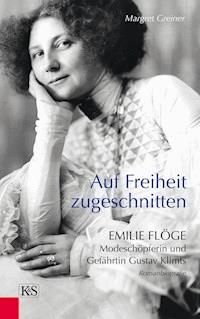

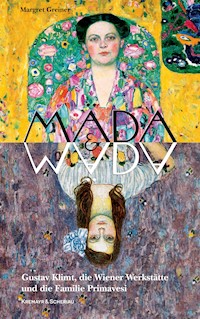

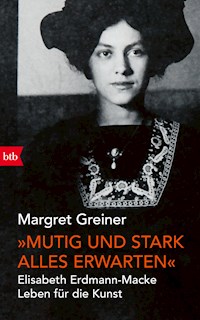

MARGRETGREINER studierte Germanistik und Geschichte in Freiburg und München. Viele Jahre arbeitete sie als Lehrerin und Journalistin. In ihren erzählenden Biografien hat sie sich immer wieder mit außergewöhnlichen Frauenleben beschäftigt, darunter: »Auf Freiheit zugeschnitten. Emilie Flöge: Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimts«, »Margaret Stonborough-Wittgenstein. Grande Dame der Wiener Moderne«, »Mutig und stark alles erwarten. Elisabeth Erdmann-Macke – Leben für die Kunst«. Margret Greiner lebt in München.

Margret Greiner

»IN MIR TOBT UND BRODELT STETS ETWAS GEFÄHRLICHES«

Das Leben der Elsa Asenijeff

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke / Agentur für Autoren und Verlage, [email protected]

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Covergestaltung: semper smile, München

Umschlagmotiv: © Clara Nonne | Nürnberg, GNM, Deutsches Kunstarchiv, Klinger, Max, I’A-10–0001

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-31270-1V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für Hans-Georg und Liane Kemper

Denn Frauen sitzen seit Millionen von Jahren zuhaus, so dass im Laufe der Zeit die Wände getränkt sind von ihrer schöpferischen Kraft. […]. Aber diese schöpferische Kraft unterscheidet sich sehr von der schöpferischen Kraft der Männer. Und man muss schliessen, dass es tausendmal schade wäre, wenn sie behindert oder verschwendet würde, denn sie wurde in Jahrhunderten drastischster Disziplin erlangt und nichts kann sie ersetzen. Es wäre tausendmal schade, wenn Frauen wie Männer schrieben, oder wie Männer liebten, oder wie Männer aussähen, denn wenn zwei Geschlechter ganz und gar verschieden sind, wie könnten wir in Anbetracht der Grösse und Vielfalt der Welt mit nur einem auskommen? Sollte Erziehung nicht vielmehr die Unterschiede herausbringen und verstärken anstatt die Ähnlichkeiten?

Virginia Woolf:Ein Zimmer für sich allein.

Den Sternen so nah

»Komm her, Elsa-Mädchen, heute zeige ich dir die Sterne.« Elsa schob die Hand in die ihres Großvaters und freute sich. Die Vierjährige genoss es, zu Besuch bei den Großeltern zu sein. Die hatten Zeit für sie, abends durfte sie länger aufbleiben als zu Hause. Die Großmutter Theresia setzte sich oft an den Tisch, holte Papier und bunte Stifte und zeichnete ein Haus, das Elsa mit allem bevölkern konnte, was ihr in den Sinn kam, mit Hunden und Stoffbären, Kindern und Kreiseln, mit Puppen natürlich und Tassen und Tellern, von denen Kuchenstücke herunterpurzelten, worüber sie beide lachten.

Der Großvater jedoch erklärte ihr die Welt. Er wusste so unglaublich viel, manchmal wurde es Elsa zu viel. Wenn er anfing, etwas zu erklären, konnte er nicht aufhören, es war zum Müdewerden. Aber natürlich war es auch schön, selbst dann noch seine Stimme zu vernehmen, wenn sie zu der dunklen Musik seiner Worte einschlief. Er erzählte von Völkern, die in Häusern aus Eisblöcken wohnten, von einem Land, das nur aus Wellen von Sand bestand, auf denen Tiere mit Höckern ritten, nein, keine Esel, keine Kühe, keine Pferde. Von Menschen, die so anders sprachen, dass man kein Wort verstehen konnte, vom Mond und den Sternen, immer wieder von den Sternen, die so unglaublich weit entfernt waren. Manchmal erzählte der Großvater auch Unsinn. Es gebe Sterne, die man am Himmel sehen könnte, aber in Wirklichkeit gebe es sie schon gar nicht mehr. Sie waren ausgebrannt, weggepustet, wie eine Straßenlaterne, die am frühen Morgen vom Nachtwächter gelöscht wurde. Aber die Laterne gebe es noch, von den Sternen aber nur noch das Licht, weil es so eine lange Reise machte. Wer sollte denn so etwas verstehen.

»Heute zeige ich dir die Sterne.« Der Großvater ging die vielen Stiegen im Haus mit ihr hinauf bis ins Dachgeschoss, in dem sie noch nie gewesen war, schloss eine Tür auf; er musste sich bücken, um durch die niedrige Luke zu kommen, ließ Elsas Hand nicht los. Sie begann sich zu fürchten, weil alles so dunkel war, so stickig, aber da entzündete der Großvater eine Petroleumlampe, die auf einem kleinen Tischchen stand. Daneben entdeckte sie ein merkwürdiges Gerät, ein langes Rohr auf einem dreibeinigen Ständer, das auf eine Fensterluke gerichtet war. Es sah aus wie ein großer runder Stängel, aus dem man Papierkugeln schießen konnte.

»Komm her, hab keine Angst, ich halte dich fest. Ich werde das Licht wieder löschen, weil wir dann besser sehen können. Durch dieses Rohr kannst du in den Himmel sehen, dann siehst du die Sterne ganz nah.«

Er hob das Mädchen hoch, justierte das Teleskop und hielt die Linse vor das Auge des Kindes.

Elsa schrie auf. »Weg, weg!«, rief sie und riss den Kopf vom Teleskop. Der Großvater hielt sie fest. »Du siehst, die Sterne sind viel größer, als wir sie von der Straße aus sehen. Und viel, viel heller.«

Seine Stimme beruhigte das Mädchen. Sie barg den Kopf an seiner Brust. Er streichelte ihren Rücken, bis die aufgeregten Herztöne wieder so regelmäßig geworden waren wie ein Metronom bei einem langsamen Walzer.

»Ich will noch einmal schauen.« »Du bist ein mutiges Mädchen.« Der Großvater hob sie erneut an die Linse. Jetzt schrie Elsa nicht mehr, schwieg gebannt, mit offenem Mund. Der dunkle Himmel war nicht dunkel, sondern erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum mit vielen großen Lichtern. Die Sterne waren auch nicht alle gezackt, mache sahen aus wie Kugeln, die meisten golden, manche aber auch rosa schimmernd.

»Genug für heute. Beim nächsten Mal zeige ich dir den Mann im Mond, und du lernst die Namen der Sterne und die Sternbilder, lernst den Großen Wagen kennen, die Monde des Jupiters vielleicht, wenn wir Glück haben.«

Ein paar Tage später hatte der Großvater auf dem Wohnzimmertisch Sternenkarten vor ihr ausgebreitet – und Papier und Bleistift. »Jetzt zeichnen wir gemeinsam Sternbilder ab. Weißt du, es gibt eine Bahn von der Hand in den Kopf: Alles, was du zeichnest oder schreibst, rutscht wie durch einen Strohhalm von den Fingern ins Hirn.« Ob sie das glauben sollte?

Zur Belohnung gab es abends wieder einen Blick durchs Rohr. Nun seufzte sie voll Staunen und Glück.

Als Elsa zurück in ihr Elternhaus kam, erzählte sie ihren beiden Schwestern von dem größten Abenteuer ihres bisherigen Lebens. Gertrud Anna, zwei Jahre jünger als sie, war zu klein, um irgendetwas zu verstehen, und Maria Genofeva lernte gerade die ersten Wörter zu sprechen. Aber beide waren gute Zuhörerinnen.

Ihr Vater winkte nur müde ab: »Ach, hat der Großvater jetzt dich am Wickel mit seiner ewigen Sternenguckerei. Das wird dir noch schnell leid werden.«

»Niemals!«, trotzte Elsa. »Niemals!«

Und damit sollte sie recht behalten.

Kopfgeburten

Ein neugieriges Kind zu haben, ist ein Geschenk der Götter. Der Großvater Prokop Johann Packeny, ein studierter Philosoph, wusste das. Die Eltern zeigten sich häufiger enerviert von den vielen Fragen der ältesten Tochter. Der Vater Karl Packeny, Direktor der österreichischen Südbahn in Wien, führte das pflichtbewusste Leben eines kaiserlichen Beamten; die Mutter, Laurenzia, ebenfalls aus einer Beamtenfamilie stammend, pflegte künstlerische Neigungen, was einer Frau immer gut anstand, sofern sie damit ihr Heim verschönerte und keine weiteren Ambitionen hatte. Laurenzia hatte durchaus weitreichendere Interessen und Fähigkeiten. Aber sie konnte sie nicht entwickeln und kompensierte ihren Ehrgeiz, indem sie ihre drei Töchter an die Kunst heranführte. Die Familie wohnte in der Josefstädter Straße 6 in Wien, einem gutbürgerlichen Bezirk. Personal hatte man auch.

Jede Frau, die im Leben etwas erreichen will, muss eine widerspenstige Schülerin sein. Dieses Naturgesetz galt schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts, obgleich die Möglichkeiten renitenter Aufmüpfigkeit begrenzt waren. Die eiserne Fuchtel von Verbot und Strafe herrschte in den Klassenzimmern, ein verlängerter Arm der Disziplin im Elternhaus. Auch wenn man Mädchen nicht zu pflichtbewussten Beamten erziehen konnte, weil diese in weiblicher Variante nicht existierten, so waren die Erziehungsziele klar definiert: gehorsame, dem Willen des Mannes ergebene Ehefrauen heranzubilden.

Immerhin durften die Packeny-Töchter auf die Volksschule und dann auf die Bürgerschule gehen, statt, wie in manchen Kreisen noch üblich, von Hauslehrern unterrichtet zu werden. Es war eine harte Schule.

Kaum ein Tag, an dem Elsa nicht wütend von der Schule nach Hause kam, schon im Stiegenhaus konnte man am Stampfen der Schritte ihre Stimmung erkennen, die Schultasche wurde in hohem Bogen in die Ecke gepfeffert. »Vergiss nicht das Essen über allem Schimpfen«, mahnte die Mutter, wenn Elsa am Esstisch den Unmut über ihren Schulalltag ablud und mit der Gabel wild in der Luft gestikulierte. Nur die Musikstunden fanden Gnade vor ihren Ohren, Singen war ihr eine Lust.

Und Gedichte-Aufsagen! Ihre Lehrerin hatte schon im ersten Schuljahr entdeckt, dass die kleine Elsa Maria Packeny eine richtige Vortragskünstlerin war. Wo andere Kinder mühsam ein paar Zeilen vor sich hin stotterten oder mit monotoner Stimme herunterleierten, entwarf Elsa noch aus dem schlichtesten Vierzeiler ein aufregendes Drama, konnte mit ihrer Stimme singen, hauchen, aufbrausen, tönen und brüllen. Die Mitschülerinnen wachten aus dem Dämmer auf: Was ging denn da vor sich? War Elsa ein bisschen verrückt? Im Laufe der Schuljahre verstärkte sich ihre Stellung als Rezitatorin. Stand ein Gedicht im Unterricht an, riefen schon alle Kinder: »Elsa, Elsa, Elsa!« Sie erhob sich dann, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, dass sie nach vorne neben das Pult gebeten wurde, um die Perlen der österreichischen Dichtung aufzusagen. Das waren in den ersten Schuljahren keine hochdramatischen Balladen, die zu expressiver Entfaltung riefen, sondern brave Verse, in denen die Natur, die guten Eltern, die Heimat und der liebe Gott gefeiert wurden. Beliebt war zum Beispiel Peter Roseggers Gedicht »Kindesgebet«:

Da hat mir einmal ein Vöglein erzählt,

Wenn fromm ein Kind im Abendgebet

Voll Liebe für Vater und Mutter fleht,

Da klinge ein Lied durch die ganze Welt,

Da säusle ein Mai’n durch die Lüfte hin,

Da strahlten die Felsen im Alpenglühn,

Da steige der Ewige niederwärts

Und schließe Eltern und Kind ans Herz!

Die Lehrerin faltete beim Vorlesen des Gedichts die Hände zum Gebet. Elsa faltete sie nicht, sondern ließ die Hände wie einen Wind säuseln oder mit rudernden Armen vom glühenden Felsen Gott in ganzer Wucht herabsteigen.

Die lyrischen Inszenierungen im Unterricht wie zu Hause häuften sich vor allem im Winter. Tradition in jedem bürgerlichen Haus war, dass die Kinder an den Adventssonntagen ein Gedicht beim Schein der Kerzen aufsagten. Wochenlang wurden Winterlieder und Weihnachtslieder geprobt, der Schnee ebenso emphatisch besungen wie das Kind in der Krippe.

Im vierten Schuljahr hatte die Lehrerin, als ihr Repertoire an jahreszeitlicher Lyrik erschöpft war, den Kindern aufgetragen, selbst nach einem passenden Gedicht zu suchen und es zu lernen. Alle Kinder stöhnten. So viel Freiheit waren sie nicht gewohnt, so viel Freiheit wollten sie nicht, sie taten grundsätzlich lieber wie geheißen. Nur Elsa stürzte sich auf die Gedichtbände, die ihre belesene Mutter im Bücherschrank bewahrte. »Ob du da fündig wirst?«, zweifelte Laurenzia, ließ aber ihre Tochter gewähren.

Am übernächsten Tag stand Elsa vor der Klasse und deklamierte ein Gedicht Nikolaus Lenaus:

Winternacht

Vor Kälte ist die Luft erstarrt,

Es kracht der Schnee von meinen Tritten,

Es dampft mein Hauch, es klirrt mein Bart;

Nur fort, nur immer fortgeschritten!

Wie feierlich die Gegend schweigt!

Der Mond bescheint die alten Fichten,

Die, sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt,

Den Zweig zurück zur Erde richten.

Frost! friere mir ins Herz hinein,

Tief in das heißbewegte, wilde!

Daß einmal Ruh mag drinnen sein,

Wie hier im nächtlichen Gefilde!

Auch die Lehrerin ahnte, warum Elsa dieses Gedicht gewählt hatte. Sicher nicht des melancholischen Weltschmerzes wegen, der in allen Gedichten Lenaus durchschimmert, solche Anwandlungen kannte ein achtjähriges Mädchen nicht. Aber die lyrischen Bilder konnten mit Emphase heraufbeschworen werden. Bei Elsa krachte der Schnee tatsächlich unter ihren Füßen, die sie rhythmisch hob und auf den Boden stampfte. Der Atem dampfte. Und da kein Bart klirren konnte, klapperte sie mit den Zähnen. In der zweiten Strophe konnte sie Luft holen und sanft den Mond über die Fichten streichen lassen. Aber in der dritten Strophe überschlug sich das heißbewegte Herz und schrie nach Linderung. Die Mitschülerinnen klatschten. Die Lehrerin fragte lieber nicht nach, was denn wohl das wilde Herz im Gedicht bewegte. Aber in Zukunft wählte sie lieber wieder selbst die Gedichte aus, die gelernt werden sollten.

Die Großmutter mütterlicherseits, Laura, schenkte Elsa eines Tages ein kleines Buch – mit leeren Seiten. Elsa war verblüfft. »Was soll ich denn damit anfangen?« »Da schreibst du auf die erste Seite in schöner Schrift deinen Namen, und dann kannst du die Seiten füllen wie einen leeren Kopf: mit deinen Gedanken, mit bekannten Gedichten – oder auch mit eigenen.«

Gedichte von ihr geschrieben? Was sich die Großmutter denn dabei dachte! »Wer so gut Gedichte hersagen kann wie du, dem springen auch Verse in den Kopf. Schade, wenn du sie nicht notierst, dann sind sie irgendwann vergessen.«

Viele Jahre später, als Elsa im Haus dieser Großmutter ein Kind zur Welt brachte, erklärte sie ihr: »Du warst mir schon einmal eine Geburtshelferin! Du hast mir zum Schreiben verholfen, du hast Gedichte aus meiner Seele gehoben wie ein Kind aus meinem Leib.«

Blindlings

»Jetzt hast du so mit deinen Lehrern gehadert und über sie gemotschkert, und jetzt willst du tatsächlich eine Lehrerin werden?« Die Mutter Laurenzia war bass erstaunt. »Was soll ich denn sonst machen?«, ereiferte sich Elsa. »Darauf warten, dass ein gescherter Lackel um mich anhält?« Die Mutter mochte solch ungehobelte Redeweise ganz und gar nicht und runzelte die Stirn. »Ich könnte natürlich mein Zeugnis auch geradewegs zerreißen. Als Mann würde ich mit den Noten auf die Universität gehen, leider bin ich als weibliches Wesen geboren, und Frauen sind zu dumm für eine Hochschule. Nur fürs Lehrerinnenseminar reicht es gerade noch.«

Die jüngeren Schwestern verstanden nicht, warum sich Elsa so aufregte. Es war doch schön, ein junges Mädchen zu sein, an Tanzereien zu denken, an die Malstunden mit einem Privatlehrer, an das Frühlingsfest im Prater, ans Riesenradfahren mit einem feschen Burschen.

Die Aufnahme in die k.k. Lehrerinnen-Bildungsanstalt stand nur den begabtesten jungen Mädchen offen. Elsa gehörte dazu, sie ergriff die Chance. Nach kurzer Zeit irritierte sie ihre Familie erneut: Sie wollte Blinden-Lehrerin werden, die Braille-Schrift erlernen, sich in die physiologische und psychologische Situation von Sehbehinderten vertiefen.

»Redet nur nicht von Einschränkungen! Die Blinden sehen mehr, weil sie nichts sehen. Sie fühlen mehr, weil sie sich auf andere Sinne verlassen müssen. Sie sind klüger, hellsichtiger als andere. Sie brauchen nur geringe Hilfen, um sich mitteilen zu können.«

»Aber niemand in unserer Familie hat irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Sehen.« Die Schwestern hielten Elsas Ausbildungswunsch für eine Marotte.

»Niemand in unserer Familie läuft auf einem Bein. Wenn doch, wäret ihr froh, wenn jemand dem anderen eine Krücke sein könnte.«

Gegen Elsa kam man einfach nicht an. Gertrud und Maria, die Schwestern, resignierten. Sollte Elsa doch sehen, wie sie zurechtkam. Irgendwann würde sie wohl vernünftig werden.

Elsa selbst wusste nicht genau, warum sie sich auf diese Ausbildung einließ. Sicher, die Entscheidung hatte etwas Eigenwilliges, es hob sie von anderen Kandidatinnen ab, verlangte ihr mehr ab als »das Übliche«. Wenn sie sich schon den weiblichen Rollenbildern anpassen musste, notgedrungen und mit erheblichem inneren und äußeren Widerstand, dann wollte sie sich trotzdem als eine »Andere« begreifen, um aus diesem Anderssein ein Bild von sich selbst zu entwerfen, ein originelles, ein widerständiges, ein selbstbewusstes.

Nicht, dass es ihr gar nicht um die Blinden, sondern nur um ihre Ich-Bildung gegangen wäre: Wie schon als Kind trieb sie auch hier die Neugier, der Wunsch, mehr zu wissen, mehr herauszufinden als das, was man ihr im festgezurrten Curriculum der Lehrerinnenausbildung anbot. Wie kam es, dass blinde Menschen in ganz anderer, intensiverer Weise hören, tasten, riechen und schmecken konnten? Vielleicht waren sie sogar in der Lage, den Verlust eines Sinnes mit einem neuen Sinn auszugleichen, einen »sechsten Sinn« auszubilden: den »Sinn« für das »Übersinnliche«, für das, was außerhalb des natürlich Erfahrbaren verborgen war. Lag darin nicht auch ihr eigenes inneres Bestreben – das Überschreiten der realen Welt um einer spirituellen Erfahrung willen?

Das »Vernünftig-Werden« schien bei Elsa mehr Zeit als üblich in Anspruch zu nehmen. Die Schwestern verlobten sich zur rechten Zeit, Maria Genofeva mit dem Medizinstudenten Theophil Ladislaus Koetschet aus Mostar, Gertrud Anna mit einem Herrn Artmann aus Linz. Elsa schien es nicht eilig zu haben, ja sie entwickelte sich zu einem späten Mädchen, das ständig davon sprach, dass sie eigentlich nicht für die Ehe geschaffen sei. Es gab durchaus Bewerber für die schöne Lehrerin, auch solche, die den Eltern genehm gewesen wären. Elsa lehnte alle ab. Die Eltern hörten es mit Sorge, insistierten, gaben wieder Ruhe mit ihren Vorhaltungen. Aber immer wieder tauchten junge Männer urplötzlich zum Abendessen bei der Familie auf, wurden als Geschäftsfreunde des Vaters angekündigt. Eines Abends war Ivan Johannis Nestoroff aus Sofia zu Gast, ein Ingenieur, mit dem der Vater wegen technischer Probleme beim Brückenbau in Kontakt war. So hieß es. Beim Essen sprachen nur die Männer, tatsächlich nur über Innovationen beim Bau von Eisenbahnbrücken und Erweiterungen des Schienennetzes. Der junge Mann, nun, ganz so jung war er auch nicht, vielleicht Anfang dreißig, gab sich wohlerzogen und seriös, sprach ein passables Deutsch. Elsa langweilte sich, eilte nach dem Essen auf ihr Zimmer, um sich der Lektüre von Anna Karenina zu widmen. Die russischen Dichter standen bei ihr gerade hoch im Kurs. Da war ein Bahnhof der Schauplatz eines seelenbewegenden Geschehens und nicht der Ort geplanter Gleiserweiterungen. Graf Wronsky läuft zufällig einer Unbekannten über den Weg, als er seiner Mutter aus dem Eisenbahncoupé helfen will, die flüchtige Begegnung auf dem Bahnsteig wird zum magischen Ereignis, das Glanz und Elend einer großen Leidenschaft auslöst, Elend vor allem. Dieser kurze Blick hatte Wronsky doch die verhaltene Lebhaftigkeit erkennen lassen, die wie ein Schimmer auf ihrem Gesichte spielte und zwischen den glänzenden Augen und den roten, leise lächelnden Lippen hin und her huschte.

Ob der Herr Nestoroff jemals Tolstoi las? Vielleicht sogar im Original? Die Bulgaren konnten doch alle Russisch sprechen, oder stimmte das nicht?

Es schien eine Menge technischer Probleme bei der Südbahn zu geben, in regelmäßigen Abständen tauchte Ivan Nestoroff im Hause Packeny auf. Elsa war nicht naiv, aber alles in ihr sträubte sich gegen eine arrangierte Verbindung.

Eines Abends fragte sie den Herrn Nestoroff geradeheraus, ob er sich denn für Literatur interessiere.

»Wohl nicht für die Bücher, die Ihre Lektüre sind, gnädiges Fräulein.«

Wie stand es denn mit Musik?

Doch, Musik schon. Tschaikowsky zum Beispiel.

Na, wenigstens etwas, wenn auch nicht viel.

Dann spielte der Tod Schicksal: Der Vater Karl Packeny starb 1889 überraschend mit achtundvierzig Jahren an Lungentuberkulose in Meran. Schock und Trauer waren groß, schnell überlagert von wirtschaftlichen Problemen. Wie zu erwarten, gab es nach dem Seelenamt eine Aussprache mit der Mutter. Sie müsse sich als Witwe finanziell arrangieren, das Geld werde knapp, die sorglosen Verhältnisse hätten sich radikal geändert.

»Kurzum, du willst mir sagen: Elsa, du bist dreiundzwanzig Jahre alt, worauf willst du warten? Ich kann dich nicht mehr unterhalten. Du bist die Älteste! Du trägst die meiste Verantwortung!«

Die Mutter nickte. Tränen traten ihr in die Augen. Die Tochter hatte die Situation auf den Punkt gebracht.

Elsa wandte sich ab.

Auf dem Schreibtisch in ihrem Zimmer lag der Kondolenzbrief Ivan Nestoroffs. Die üblichen Beileidsfloskeln, fand Elsa. Immerhin hatte er sich der Mühe unterzogen, auf Deutsch zu schreiben.

Nachts rebellierte ihr Magen. Nachts rebellierte ihr Kopf. Nachts pumpte ihr Herz Empörung durch die Arterien. Musste sie sich tatsächlich in eine Versorgungsehe drängen lassen? Und wenn sie versuchte, sich als schlecht bezahlte Lehrerin durchs Leben zu schlagen?

Nestoroff schickte Rosen. Sie warf sie nicht weg, stellte sie aber in die hinterste Ecke des Speisezimmers, wo sie so gut wie unsichtbar waren. Ihre Mutter war klug, insistierte nicht. Elsa würde Zeit brauchen. Aber sie kürzte ihr die monatliche Apanage.

Nestoroff schrieb Briefe. Seine Worte klangen großzügig. Er bot ihr nicht nur ein Leben in Wohlstand an, sondern versicherte sie zugleich großer persönlicher Freiheit.

Ihre Schwestern schwärmten von der guten Partie. Das stieß sie ab. Heiratete man eine Partie?

Vielleicht war eine gewisse erotische Anziehung im Spiel. Vielleicht das Fremde seiner Herkunft, seiner Erscheinung, seiner Sprache, die Ausstrahlung eines erfolgreichen Mannes. Er war ein Ingenieur, ein Diplomat, ein Mann von Welt. Vielleicht versprach ein Leben mit ihm einen exotischen Reiz – einen neuen Horizont, eine Herausforderung.

Was Nestoroff an Elsa Maria Packeny faszinierte, lässt sich leichter vermuten, nach den Idealen der Zeit waren es ihre Schönheit, ihre Jugend (sie war elf Jahre jünger als er), ihre hohe Gestalt, ihr heller Geist, die gutbürgerliche Herkunft.

Schließlich gab Elsa seinem Werben nach.

In die Fremde

Sie musste mit ihm nach Sofia ziehen, in eine Stadt und ein Land, die ihr fremd waren. Sie sprach kein einziges Wort seiner Sprache. Auch der Mann blieb ihr fremd. Aber sie war willens, eine gute Ehefrau zu werden.

Solange der Wille hielt.

Sofia war um die Wende zum 20. Jahrhundert eine Stadt mit 50 000 Einwohnern, tiefe Provinz im Vergleich zu Wien, aber eine Stadt im Aufbruch. Nach dem Krieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich war 1878 der Frieden von San Stefano geschlossen worden, den die Bulgaren als Befreiung von den Türken, als »Wiedergeburt« ihrer Nation nach fast fünfhundertjähriger Fremdherrschaft gefeiert hatten. Nach einer kurzen provisorischen Verwaltung durch Russland wurde Bulgarien ein unabhängiges, selbstregiertes Fürstentum, das aber nach den Vereinbarungen des Berliner Kongresses dem Osmanischen Reich lehnspflichtig blieb.

Es entstanden moderne öffentliche Bauten, ein großzügiges Regierungsviertel, Kirchen, Moscheen; ein neues Nationaltheater war geplant. Sofia prosperierte, und Ivan Nestoroff spielte in diesem Aufschwung eine gewichtige Rolle. Ingenieure und Architekten waren gesucht, wurden auch aus dem Ausland angeworben. Sein diplomatischer Status tat ein Übriges, um seiner jungen Frau ein repräsentatives Heim und eine Stellung in der Gesellschaft zu bieten.

In einer Gesellschaft, in der sie sich heimatlos fühlte: Sofia war tausend Kilometer von Wien entfernt, ihr kam es vor, als sei sie auf einem extraterrestrischen Kontinent gelandet, als Exotin beobachtet, belächelt und ausgegrenzt.

Am schlimmsten war das Erlernen der Sprache und der kyrillischen Schrift. Sie war sprachbegabt, aber das Bulgarische war eine Herausforderung, die anzunehmen sie ermüdete. Sie wusste auch, warum: Es fehlte ihr die rechte Motivation. Dabei hatte sie doch am Traualtar die ewiggültigen Worte gesprochen, ihrem Mann in Treue anzuhangen, bis dass der Tod sie scheide. Ivan sprach konsequent bulgarisch mit ihr, schrieb ihr Briefe in seiner Sprache. Dem Dienstpersonal konnte sie Befehle mit Handzeichen geben, mit Ivan konnte sie schweigen, aber auch nicht Tag und Nacht. Er besorgte ihr einen Sprachlehrer.

Wenn sie durch die Straßen der Stadt ging, an den vielen Baustellen vorbei, überfiel sie das Heimweh nach Wien wie der gewaltige Angriff eines osmanischen Heeres. Speere und Lanzen bohrten sich in ihre Brust. Ivans Verwandte schwärmten von der historischen Würde der Stadt – eine der ältesten Europas mit steinzeitlichen Wurzeln, als römische Siedlung unter dem Namen Serdica zu Ruhm gekommen –, es beeindruckte sie, ohne ihre Hoffnung zu stärken, in Sofia eine neue Heimat zu finden.

Vehement wehrte sie sich dagegen, Volkstümliches anzunehmen, fand die slawische Folklore einfach degoutant, bis sie eines Tages doch einmal einen üppigen farbigen Rock mit einer bestickten Schürze und eine weiße Bluse mit Puffärmeln anzog: Sie lachte laut auf, als sie sich im Spiegel sah, drehte sich auf hohen Stiefeletten im Kreis, kam sich vor wie einem Volkskundemuseum entsprungen – und gefiel sich. Unterstrich die übermütige Aufmachung nicht ihr dunkles Aussehen, die fülligen braunen Haare, die hohen Wangenknochen? Schaut her: Elsa, die slawische Hexe!

Ivan wusste nicht, ob sich seine Frau die neue Heimat anverwandeln wollte oder ob sie die bulgarische Tracht wie ein ironisches Zitat spazieren führte. Die Frauen in seinen Kreisen trugen keine Tracht, das war als bäuerisch verpönt. Aber Elsa hatte ihren eigenen Kopf, und darauf prangten jetzt Tücher oder Haarreife, mit Rosen aus Taft bestückt. Es war wohl nur eine vorübergehende Laune, vielleicht sogar eine boshafte.

Sie wurden oft eingeladen – in die allerbesten Häuser von hohen Beamten und hohen Militärs, von Ärzten und Juristen, von Adeligen. Adelig bin ich selbst, dachte Elsa, meine Großmutter Laura stammt von den Buresch von Greiffenbach ab. Ein Grafentitel imponiert mir überhaupt nicht.

Freundlich waren die Menschen auf der Straße und die sogenannten einfachen Leute, die Kleidermacherinnen, die Putzmacherinnen, die Hauskünstler, die die Räume verschönerten, Möbel bezogen, neue Vorhänge anbrachten. Sie waren nicht devot, auch wenn sie jeden Satz mit »Gnädige Frau« begannen. Sie wollten, dass sich die Fremde wohlfühlte, klatschten in die Hände, wenn sie ein paar Brocken Bulgarisch herausbrachte, lachten ihr ermutigend zu.

Schwieriger war es mit standesbewussten Frauen ihrer Schicht. Elsa verabscheute deren Arroganz, auch wenn sie ahnte, dass sie selbst gleichermaßen hochnäsig auf andere wirkte. Sie alle schienen gelangweilt, hatten nichts zu tun, waren frustriert, von der Ehe enttäuscht, an ihren Männern nicht interessiert, aber wild auf Liebesabenteuer. Das ist eine einzige Ehebruchsgesellschaft, entdeckte Elsa, wenn sie bei »Kaffeekränzchen« die Frauen reden hörte, nicht einmal hinter vorgehaltener Hand. Dass die Männer alle ein Gspusi hatten, verstand sich von selbst, das war in Wien nicht anders, man hielt sich ein Dienstmädel, eine kleine Verkäuferin, die die ehelichen Kreise nicht weiter störte. Aber hier hatten die Frauen nichts anderes im Sinn, als sich einen Liebhaber zu suchen, er sollte nur anders sein als der Ehemann: ein effeminierter Dandy, ein Poet, ein sensibler Frauenversteher.

Um so einen Mann zu umgarnen, der anderes versprach als die normale Teilnahmslosigkeit des Ehemanns, riskierten sie jedes Abenteuer. Das ging fast immer ruinös aus. Denn der zartfühlende Liebhaber entpuppte sich bald als das Ebenbild des Gatten, ausgestattet mit sexueller Gier, die, wenn sie gestillt war, in Desinteresse umschlug. Die Frauen waren Opfer, aber nicht schuldlos. Schuld war eine Gesellschaft, die Frauen keine anderen Möglichkeiten bot, als sich in der Ehe als Versorgungsanstalt einzurichten und zu versuchen, aus dieser Anstalt immer wieder auszubrechen, ohne ihren Status als Ehefrau eines Mannes aus den besten Kreisen zu riskieren. Elsa notierte in ihr Tagebuch: Die Ehe ist nichts als ein Concubinat, vergleichbar der Prostitution, nur mit kirchlichem Segen.

Große Ereignisse warfen auch in Sofia ihre Schatten, besser: ihr helles Licht voraus. Die Kleidermacherinnen wussten es als Erste. So viele Abendgarderoben wie im Jahr 1890 waren noch nie bestellt worden. Drei junge Musiker, Dragomir Kazakov, Ivan Slavkov und Angel Bukoreshtliev hatten eine Operntruppe gegründet, um das bulgarische Musikleben zu bereichern. Zwölf Opern in voller Länge sollten in einem Jahr gespielt und präsentiert werden, daneben »Extrakte« aus Opern. Italienische Sänger wurden verpflichtet, heimische Chöre und solche aus Tschechien. Bei den Orchestern tat man sich schwer, aber das Orchester des Sechsten Infanterieregiments traute sich zu, aus dem militärischen Marsch-Repertoire in die Musik des Belcanto von Bellini-Opern zu wechseln.

Die Premiere war ein Stelldichein der feinen Gesellschaft. Am liebsten wäre Elsa zu Hause geblieben. Wenn man die Wiener Hofburgoper und den Musikverein als musikalische Heimat gewohnt war, konnte man sich nur Enttäuschungen einhandeln. Aber Ivan bestand darauf, dass sie ihre Aufwartung machen müssten. Er schien stolz darauf, seine junge Ehefrau präsentieren zu können.

So warf auch sie sich in Samt und Seide und in den Mantel guter Vorsätze. Sie verbot sich jede Form von Überheblichkeit – Ivan zuliebe. Tat er nicht alles, um ihr ein angenehmes Leben zu ermöglichen? War es nicht undankbar, ständig darauf abzuheben, um wie viel glanzvoller das kulturelle Leben in Wien gewesen war? Die Gedanken waren frei, ihr Urteil ließ sie sich nicht nehmen, aber sie war es ihm schuldig, ihre Rolle als liebenswürdige Ehefrau zu spielen. Was erlaubte ihr denn, sich erhaben zu fühlen über seine Familie, seine Freunde und deren Frauen? Sich als Wienerin zu inszenieren, die es auf den rückständigen Balkan verschlagen hatte? Stets hatte sie doch ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit gehabt, sollte ihr das verloren gegangen sein? Wenn sie Ivan nicht lieben konnte, so war sie ihm doch Respekt schuldig – und konnte seine Liebe wenigstens mit Freundlichkeit, mit Dankbarkeit vergelten. Das sagte sie sich so lange vor, bis sie es für richtig hielt.

Der Abend war für Elsa musikalisch so jämmerlich wie erwartet. Es gab ein Potpourri beliebter Opernarien und -duette, viel Mozart: Don Giovannis Là ci darem la mano, Papagenos Ein Mädchen oder Weibchen, Figaros Se vuol ballare, signor contino, ein bisschen Rossini Largo al factotum, ein bisschen Verdi. Beim Triumphmarsch aus »Aida« war das Regimentsorchester in seinem Element, das Publikum brach in helle Begeisterung aus.

Wichtiger als die Musik waren die Pausen, in denen man äugte und beäugt wurde. Das war in Sofia nicht anders als in Wien. Die Garderobe der Herren war gleichförmig: schwarzer Frack oder Militäruniform mit Ehrenabzeichen. Die Damen aber trumpften auf – nicht mit bulgarischem Schick, sondern dem letzten Pariser Schrei. Die Dekolletés gewagt, die Röcke hoch gerafft oder anzüglich geschlitzt, die Gesichter geschminkt wie bei halbseidenen Mädchen. Mehr Demi-monde als Monde.

Elsa kam aus dem Staunen nicht heraus. Aus dieser Truppe aufgeplusterter Paradiesvögel stach sie mit ihrem schwarzen, paillettenbestickten Kleid wie eine bescheidene Dohle heraus. Die Gespräche an der Champagnerbar langweilten sie, aber sie lächelte, griff manchmal zärtlich nach dem Arm ihres Ehemanns, entschuldigte charmant ihr noch immer holpriges Bulgarisch, lobte den schönen Abend.

Sie war froh, als sie mit Ivan wieder zu Hause war. Der war beschwingt: »Ach, Lisika« – er nannte sie Lisika in seinen zärtlichen Augenblicken –, »was war das aber auch für ein wunderbarer Abend. Wir haben uns doch bestens amüsiert. Wie schön du warst, wie reizend. Alle haben mich beneidet.«

»Ja, es war schön. Und weißt du, dass ›Aida‹ eine meiner Lieblingsopern ist? Beim Schlussakt kommen mir immer die Tränen: Wie Radames, lebendig eingemauert, entdecken muss, dass in seinem Verlies Aida schon auf ihn wartet, sich mit ihm hat einmauern lassen, um mit ihm zu sterben. Eine große Liebende.«

Ivan nahm sie in den Arm. »Ich bin so froh, dass es dir gefallen hat. Obwohl es aus Aida ja nur den Triumphmarsch gab.«

Beinahe hätte sie gesagt: »Für mich war der Marsch kein Triumph, sondern eine Katastrophe.« Aber sie machte gute Miene zum Spiel des Tschingderassabum-Orchesters, gute Miene zum »wunderbaren Amüsement« dieses Abends.

Sie wurde schwanger, da konnte der Ehemann hoffen, dass sie sich endlich »arrangierte«. Als ihr Sohn 1891 geboren wurde, war sie glücklich. Dieses Gefühl nahm etwas Überbordendes, Wildes, Ekstatisches an. Sie verströmte sich so in der Liebe zu diesem Kind, dass die übrige Welt für sie versank, wiegte den Säugling den ganzen Tag in ihren Armen, sang ihm Wiegenlieder (auf Deutsch), bis sie heiser wurde und abends erschöpft in ihr Bett sank. Sie stillte ihn selbst, die Amme zog widerwillig die Brauen hoch. Die Nestoroff-Familie warnte den jungen Vater: Solche Exzesse konnten zu nichts Gutem führen. Die Mutter schrieb besorgte Briefe aus Wien.

Elsa lachte über die gesammelten Bedenken. Was war falsch daran, ein Kind zu vergöttern!

Der Sohn wurde Asen genannt, nach einer bulgarischen Herrschaftsdynastie. »Mein kleiner Kaiser«, flüsterte die junge Mutter hundertmal am Tag, manchmal auch »mein Zarewitsch«.

»Sie hat ihn zu Tode geliebt«, sagten Ivans Verwandte, als das Kind noch im Jahr seiner Geburt starb. Elsa konnte den Verlust nicht verschmerzen. In Asen hatte die Heimatlose eine Heimat gefunden, in der Liebe zu dem Kind sich mit dem ungeliebten Ehemann und dessen slawischer Heimat versöhnt. Mit Asens Tod brach das fragile Gerüst zusammen, das sich ihre Seele als Halt gebaut hatte. Sie sehnte sich danach, Asen in den Tod zu folgen.

Sie hörte auf zu sprechen, verbarrikadierte sich in ihrem Zimmer, schloss die Tür ab und sich selbst, verlangte von den Dienstboten nichts als Wasser und Schreibzeug. Schrieb an gegen Depression und Wahn.

Man redete über ihr merkwürdiges Verhalten, voller Mitleid, voller Verachtung.

Jeden Tag starben Säuglinge, die Kindersterblichkeit in Bulgarien war hoch, viele Frauen erlebten den Tod eines Kindes und wurden damit fertig. Frau Nestoroff war doch noch jung, könnte doch ein neues Kind bekommen. Beanspruchte die Dame nicht in ihrer Trauer ein Übermaß an Aufmerksamkeit?

Ärzte wurden bemüht, der depressiven Mutter auf die Beine zu helfen, ihrer zerrissenen Seele Ruhe zu geben. Es wurde ihr eine Kur in Bad Wörishofen verschrieben. Die Wasserkuren nach Sebastian Kneipp sollten Menschen wieder ins Lot bringen. Aber sie dürstete nach mehr als kalten und warmen Quellen.

Sie suchte Rettung.

Und warum, bitte schön, Leipzig?

»Elsa, wie schön, dass du mich besuchst. Und wo ist dein Mann?« Laurenzia Packeny umarmte ihre Tochter, wollte sich aber auch sofort Klarheit verschaffen. Bei Elsa wusste man doch nie, was gerade im Busch war.

Mit dem Zug brauchte man mehr als einen Tag, auch eine Nacht von Sofia nach Wien. Über tausend Kilometer Bahnstrecke zu überwinden, auf Anschlüsse zu warten, auf zugigen Bahnsteigen zu stehen, war eine Strapaze. Aber nach Wien zu kommen, um sich für einige Tage ins Wiener Kulturleben zu stürzen, tat wohl. Die lang entbehrten Vorstellungen in der Oper, in den Theatern, dem Musikverein übten einen unwiderstehlichen Reiz aus.

Nach zwei Wochen fragte ihre Mutter leicht besorgt: »Wie lange kannst du denn bleiben? Was sagt dein Mann, wenn du so lange fort bist?«

»Ich gehe erst einmal nicht nach Sofia zurück.«

Die Mutter war bestürzt. »Was soll das heißen, Elsa? Du kannst doch nicht einfach deinen Mann verlassen! Vergiss nicht, dass du mittellos bist!«

»Ich verlasse ihn nicht, aber ich werde ein Studium beginnen, und das nicht in Sofia.« Laurenzia Packeny zupfte nervös an ihrem Schal. Sie sollte das Hausmädchen rufen und um Tee bitten. Tee half in fast allen Lebenslagen, beruhigte die Nerven.

Aber Elsa wollte nicht beruhigt werden. »Ich muss noch einmal ganz von vorne anfangen!«

Laurenzia atmete tief durch: »Aber Elsa, du rennst geradewegs ins Unglück!«

Warum Elsa nicht wenigstens in Wien ein neues Leben beginnen oder an ihr altes anknüpfen wollte, blieb allen ein Rätsel. Die beiden Schwestern schüttelten den Kopf, im gleichen Takt der Empörung. Die Mutter rang die Hände. Aber Elsa blieb unbeirrt: Sie wolle studieren, und da die Universität in Wien keine weiblichen Studierenden zuließ, musste sie eben nach Deutschland gehen. Dort gab es fortschrittlichere Universitäten, die sie als Studentin zulassen würden.

»Und wovon willst du leben?«

Ivan würde ihr sicher das Studium bezahlen. Schließlich war sie doch seine Ehefrau. Außerdem würde sie schreiben, Zeitungen ihre Artikel anbieten, einem Verlag ihr erstes Buch andienen, das schon beinahe fertig war.

Niemand konnte Elsa begreifen, vielleicht begriff sie sich selbst nicht. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, eine getroffene Entscheidung zielbewusst umzusetzen, nicht zu grübeln, nicht abzuwägen, keine Schuldgefühle zuzulassen, keine Reue zu empfinden, sondern klar und unerschütterlich einen Weg zu gehen. Sie musste studieren.

Natürlich war Ivan entschieden gegen ihre Pläne. Er schrieb Briefe nach Wien. Sie antwortete freundlich, aber bestimmt. Er telegrafierte, die Schlagzahl der Vorwürfe und Bitten erhöhte sich. Ihr Platz sei an seiner Seite. Ihr Platz sei an ihrer eigenen Seite, sie habe die Verantwortung, endlich »Ich« zu sagen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Nestoroff gab nicht auf. Ein Arzt erklärte ihm, es gebe das Phänomen der postnatalen Depression mit Identitätsverlust, ja, auch Zügen von Verrücktheit, manchmal auch mit einem starken Wunsch nach Veränderung. Er solle Geduld haben. »Aber das Wochenbett liegt vier Jahre zurück«, gab der Ehemann zu bedenken. Um den Tod eines Kindes zu verkraften, sei das eine kurze Zeit, hielt der Arzt dagegen.

Schließlich gab Nestoroff seinen Widerstand auf in der Hoffnung, ja Gewissheit, dass Elsa sehr schnell vor den Anforderungen resignieren würde.

Elsa wollte zum Studium nach Deutschland. Nach München vielleicht? Schlimmer, viel schlimmer. Nach Leipzig! Sechshundert Kilometer von Wien, tausendfünfhundert Kilometer von Sofia entfernt.

Diese erstaunliche Wahl, erstaunlich für eine Wienerin, kam nicht von ungefähr. Leipzig hatte im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts über die deutschen Grenzen hinaus den Ruf eines Wissenschaftszentrums erworben. Die Universität war eine der ältesten im Deutschen Reich, schon Anfang des 15. Jahrhunderts gegründet. Zudem war Leipzig seit langem die Metropole des Buches und der Verlage, seit der Gründung des Börsenvereins der deutschen Buchhändler im Jahr 1825 hatte sich der Ruf gefestigt. Eine weitere Attraktion für eine Frau, die mit dem Schreiben begonnen hatte und davon träumte, Schriftstellerin zu werden.

Leipzig war für Elsa kein unbekannter Punkt auf der Landkarte. Im Jahr 1894 hatte sie mit ihrer Mutter die Stadt besucht. An den Abenden hatten die beiden Frauen die berühmteste Schänke Leipzigs aufgesucht, in »Auerbachs Keller« eifrig aus dem »Faust« zitiert und sich ins Gästebuch eingetragen.

Aber die Mutter ahnte damals schon, dass sie nicht einfach nur als Touristen nach Leipzig gekommen waren, dass Elsa anderes im Schilde führte.

Ihre Tochter hatte sich an manchen Tagen selbständig gemacht, die Mutter ins Museum geschickt und war eigenen Interessen nachgegangen. Sie hatte Möglichkeiten ausgekundschaftet, in Leipzig zu studieren. Der Wunsch war jedenfalls so übermächtig, dass sie wahrscheinlich auch noch ins ferne Ostpreußen gegangen wäre, hätte ihr jemand in Kants alter Heimat Königsberg einen Studienplatz angeboten.

Bis zum letzten Kofferpacken hoffte die Familie Packeny wie die Familie Nestoroff, dass sich Elsa eines Besseren besinnen würde und zur Vernunft käme. Schließlich war sie doch kein unbesonnener Backfisch mit Flausen im Kopf, sondern eine verheiratete Frau von neunundzwanzig Jahren.

Aber Ende des Jahres 1895 stieg Elsa Nestoroff im Bahnhof in Leipzig aus dem Zug, einen schmalen Koffer in der Hand, im Auge den Anflug von Mut.

Übermut würde sich auch noch einstellen.

»Sie durfte frei sein«

Endlich war es ihr erlaubt! Sie durfte lernen! Sie durfte frei sein, […] man schenkte ihr ja ein ganzes Semester. Elsa erfindet die Figur einer Erzählung, der sie keinen Namen gibt, sie einfach nur »sie« nennt, auch im Titel steht nur »Sie«. »Sie« ist nicht Elsa. Ihre Protagonistin ist ein Geschöpf der Fantasie, spiegelt auf ironische Weise aber eigene Erfahrungen.

Am Anfang herrscht eitel Wonne, als »sie« studieren darf: »noch nie hatte sie sich so glücklich gefühlt. Einmal, ein erstes, süßes, einziges Mal war sie frei in ihrem Leben. Niemand kam ihr mit den verschiedenen ›du sollst doch, du mußt.‹ Sie durfte sie selbst sein.« Alle Schwierigkeiten hat sie überwunden, alle Bedenken ihrer Familie zerstreut. Darin irrt sie. Ein junges Mädchen allein in einer fremden Stadt, allein in einem gemieteten Zimmer? Man schickt eine Tante, die über die Unschuld des Mädchens wachen soll.

Elsa entwickelt Bilder dieses erzwungenen Miteinanders der freiheitsdurstigen Studentin und der verknöcherten Aufpasserin mit ihrem Nichtschicklichkeitsgejammer. Die Szene wird zum satirisch zugespitzten Alptraum: Die Tante ist allgegenwärtig, stört ununterbrochen, raschelt mit der Zeitung, wenn sich die Studentin konzentrieren will, liest ihr Nachrichten vor und fragt dann unschuldig: »Störe ich?«

Die Studentin leidet. Ist die Zeitung durchgelesen und ausreichend kommentiert, holt die Tante ihr Strickzeug heraus. Sie muss sich ja sinnvoll beschäftigen, während sich die Nichte in ihre Bücher vergräbt. Dort sitzt die alte Muhme würdevoll und dumm, und kleppert ihre Strickerei zusammen. Das Klappern der Nadeln intoniert die wachsende Verzweiflung: Die Studentin gibt resigniert auf. Die Muhme hat einen Trost parat: Das Mädchen hätte sich ja im Studium doch nur überanstrengt.

Elsa musste nicht mit alten Tanten kämpfen, aber Probleme gab es auch für sie.

Sie wollte Philosophie und Psychologie studieren, die Fächer, in denen existenzielle Fragen verhandelt wurden. Als »ordentliche« Studierende aber nahm die Universität Leipzig nur männliche Bewerber an, immerhin gab es einen Passus in den Satzungen, dass weibliche Aspiranten aus dem Ausland als Gasthörerinnen akzeptiert wurden. Elsa Asenijeff schrieb sich im Fach Philosophie bei Johannes Volkelt, im Fach Psychologie bei Wilhelm Wundt ein. Daneben belegte sie noch Vorlesungen im Fach Geschichte bei Karl Lamprecht und Nationalökonomie bei Karl Bücher, alle über Leipzig hinaus bekannte Vertreter ihres Fachs. Musste man als Frau nicht auch Ahnung von den Realien des Lebens haben, der Wirtschaft, die Wohl und Wehe der Menschen bestimmte, vor allem das Wehe der Frau? Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit war es doch, die Frauen zu Sklavinnen machte, ausgeliefert den Männern, die sie unterhielten oder ins Elend stießen.

Die Suche nach einer Unterkunft gestaltete sich schwierig. Nicht, dass es keine Studentenzimmer in Leipzig gab. Die Stadt wimmelte von Studenten, das Untervermieten von mehr oder minder komfortablen Behausungen war gang und gäbe. An Studenten, männliche! Was sollten denn die braven Bürger als Vermieter denken, wenn sich eine alleinstehende junge Frau vorstellte und Unterkunft begehrte! Und dann noch eine Frau aus Bulgarien, eine Slawin, die zwar gut Deutsch sprach, aber doch einen anderen »Hintergrund« hatte, den man ihr auch deutlich ansah.

Elsas Frustrationen nahmen mit jeder Abweisung zu, auch das Gefühl, erneut in die Fremde gekommen zu sein, in eine Stadt, in der der sächsische Dialekt triumphierte und sie mit ihrem leichten Wiener Zungenschlag ausgrenzte, in der ihre Kleidung misstrauisch beäugt und ihr Status als alleinstehende Frau jedweden Argwohn beförderte.

Wenn sich einmal die Chance, ein Zimmer zu mieten, eröffnete, zuckte Elsa zurück. Ihre Mutter hatte ihr Geschmack vermittelt, mehr als das: einen untrüglichen Sinn für Ästhetik, auch in alltäglichen Dingen. Was sich ihr jetzt in den gutbürgerlichen Leipziger Häusern an monströser Wohnkultur enthüllte, raubte ihr den Atem, nicht aber die ironische Sprache: Der Bettelprunk imitierter Seidenplüschmöbel mit fourniertem Nussholzgestell. Die Farben schreien wie ein Patient beim Zahnziehen. […] Oder eine Venus in fonte, aus demselben edlen Material wie die Ofengabel und auch eben so künstlerisch. […]