12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Elisabeth Erdmann-Macke, geb. 1888, steht immer noch im Schatten ihres ersten Mannes, August Macke. Die erzählte Biografie versucht, sie in ihr eigenes Recht zu setzen, ihre Talente und Verdienste zu würdigen. In den wenigen Jahren des gemeinsamen Lebens mit Macke war sie ihm Partnerin auf Augenhöhe, hat ihn in seinem künstlerischen Schaffen gefördert und war selbst künstlerisch tätig. 1914 fällt Macke kurz nach Kriegsausbruch. Ihr zweiter Mann. Lothar Erdmann wird 1939 von den Nazis ermordet. Trotz aller Schicksalsschläge gibt die junge Witwe nicht auf, zieht fünf Kinder groß und betreut das Werk Mackes. Ohne ihre Umsicht und Tatkraft wäre ein Großteil der Bilder verloren.

Die Autorin entwirft auf der Grundlage erstmals ausgewerteter Quellen und eingebettet in den historischen Kontext ein lebendiges Porträt dieser außergewöhnlichen Frau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Elisabeth Erdmann-Macke (1888–1978) ist jung, schön und eigenwillig, als sie August Macke das erste Mal begegnet. Die beiden verlieben sich, heiraten, gründen eine Familie. Sie unterstützt sein künstlerisches Schaffen, ist selbst kreativ. Doch das Glück ist nicht von Dauer: 1914 fällt Macke kurz nach Kriegsausbruch. Und auch ihren zweiten Ehemann wird sie verlieren: der Gewerkschafter Lothar Erdmann wird 1939 von den Nazis ermordet.

Trotz aller Schicksalsschläge gibt die junge Witwe nicht auf, zieht ihre Kinder groß und betreut das Werk Mackes. Ohne ihre Umsicht und Tatkraft wäre ein Großteil seiner Bilder heute verloren.

Auf der Grundlage erstmals ausgewerteter Quellen entwirft Margret Greiner ein lebendiges und nuanciertes Porträt dieser außergewöhnlichen Frau.

Autorin

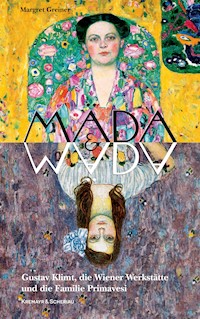

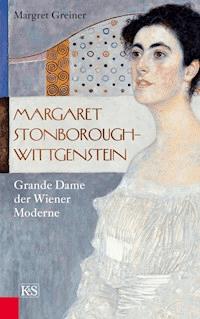

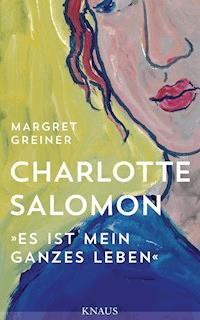

MARGRET GREINER studierte Germanistik und Geschichte in Freiburg und München. Viele Jahre arbeitete sie als Lehrerin und Journalistin. In ihren erzählten Biografien hat sie sich immer wieder mit außergewöhnlichen Frauenleben beschäftigt, u. a. »Auf Freiheit zugeschnitten. Emilie Flöge – Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimts«, »Charlotte Salomon. ›Es ist mein ganzes Leben‹«, »Margaret Stonborough-Wittgenstein. Grande Dame der Wiener Moderne«. Margret Greiner lebt in München.

Margret Greiner

»MUTIG UND STARKALLES ERWARTEN«

Elisabeth Erdmann-Macke Leben für die Kunst

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Alle kursiv gesetzten Texte sind wörtliche Zitate.

Copyright © 2022 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke/

Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © LWL-Museum für Kunst und Kultur, Westfälisches Landesmuseum, Münster

/Carmen Hickstein (Reproduktion vom Originalfoto)

Autorenfoto: © Thomas Dashuber

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-27125-1V001www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Der Mensch lebt doch viele Leben; mancher, – der Unglückliche, unglücklich organisierte – lebt sie nebeneinander; die Glücklichen und Starken hintereinander, unter die musst Du Dich auch zählen, nicht nur um Deiner Kinder willen, auch und am meisten um Deiner selbst willen.

Franz Marc an Elisabeth Macke, aus dem Felde, 17.2.1915

Für Beatrix Neuheuser

Prolog

Die Schrift erkannte sie sofort. Maria aus Sindelsdorf. Elisabeth wollte die Postkarte in die Glasschale aufs Vertiko legen, um sie später in Ruhe zu entziffern. In Briefen pflegte Maria ausschweifend von ihrem Leben mit Franz zu erzählen, und manchmal klatschte sie auch gerne über Besuch, der in Sindelsdorf reichlich ein und aus ging. Auf Karten, die ihr nicht so viel Platz ließen, quetschte sie die Buchstaben zu steilen, eng aneinander gepressten Tintentürmen.

Da blickte Elisabeth auf die Adresse – und stutzte. Frau Lisbeth Macke, Kunstmalersgattin, Bornheimer Straße 88, Bonn am Rhein.

Kunstmalersgattin? Was hatte Maria denn da geritten? Wollte sie witzig sein? Ironisch? Maria mochte zwar bisweilen über andere Frauen lästern, vor allem wenn sie Gabriele Münter hießen, aber ihr gegenüber hatte sie sich immer als warmherzige Freundin erwiesen. Was sollte dann diese Titulierung auf der Karte? Sollte sie vielleicht ein Kompliment sein? Im Sinne von »Geliebte Freundin, sei stolz, die Gattin eines begnadeten Künstlers zu sein, eines Malers, den man im Rheinland, bitte schön, nicht mit einem Anstreicher verwechseln möge«.

Elisabeth sollte in die Küche gehen, um mit Anni das Mittagessen zu besprechen. Aus dem oberen Stockwerk hörte sie das Baby energisch nach Nahrung verlangen. Wolfgang war im Februar geboren, drei Monate alt. Walter, der kleine Große-Bruder, nölte, weil ihm ein Buntstift abgebrochen war. Mit seinen drei Jahren hatte er sich bereits ganz dem Zeichnen verschrieben, konnte stundenlang Sonne und Mond, Bäume und Blumen aufs Blatt werfen.

August war unterwegs. Eigentlich war er in den letzten Monaten immer unterwegs, in einer Galerie oder bei Freunden, unermüdlich damit beschäftigt, Ausstellungen zu organisieren. Nur in den frühen Morgenstunden fand er Ruhe vor seinem Zeichenblock oder seiner Staffelei.

Elisabeth überflog, was ihre Freundin geschrieben hatte, liebenswürdige Nichtigkeiten im Stil von: Wie geht es Euch, uns geht es gut. Du sollst auch einmal wieder einen Gruß von mir haben. Wir haben unsere Köchin an die Luft gesetzt. Schreib mal bald. Die herzlichsten Grüße.

Es gab auch den Hinweis: »Die Fabrikation blüht wie damals die Glasbilder.« Das bedeutete: Franz war eifrig mit seiner Malerei beschäftigt – Maria mit Zeichnen, Malen, Sticken und Weben. Schließlich war sie ja auch eine Künstlerin. Die ist jedenfalls keine »Gattin«, die steht als Künstlerin für sich selbst ein, dachte Elisabeth, nicht ohne eine Spur von Neid.

Ach, Lisbeth, hätte Maria sie wahrscheinlich gescholten, du musst dich gerade beklagen! Jeder Mann und jede Frau schwärmt von dir. Die schöne Elisabeth, die kluge Elisabeth. Die junge Mutter von zwei gesunden Buben. Singen kann sie. Klavier spielen, kennt jedes Streichquartett Beethovens, kann jedes Schubert-Lied aus dem Stand singen. Das ideale Modell, um das August von jedem Maler beneidet wird. Da ist Jammern einfach gotteslästerlich!

Sie musste jetzt wirklich nach Wolfgang schauen. Sein Schreien hatte an Dringlichkeit gewonnen: Allegro affettuoso. Dem kleinen Walter legte sie neue Stifte hin, er kreischte vor Vergnügen. Anni, die gute Seele im Haushalt, kam allein zurecht. Schnell lief Elisabeth die Treppe zum Kinderzimmer hoch.

Bin gerade fünfundzwanzig Jahre alt und nichts als Gattin und Mutter, dachte sie, als sie Wölfchen aus dem Bett hob.

Und Maria wäre nichts lieber, als in meiner Lage zu sein.

Der Junge mit dem Schlapphut

»Geht der eigentlich in deine Klasse?«, fragte Elisabeth betont beiläufig ihren Bruder Walter. Sie saßen am Nachmittagstisch, Elisabeth trank in hastigen Zügen von dem Pfirsichsaft, den Helene, das Hausmädchen, hingestellt hatte, goss Walter aus der Karaffe nach.

»Wer geht in meine Klasse? Wen meinst du?«

Walter interessierte sich mehr für die Plundertaschen, kaute lustvoll, sprühte beim Reden kleine Krümel aufs Tischtuch, wischte sie nicht weg. Das würde schon die Helene besorgen.

»Dieser Junge, der mir da morgens auf dem Schulweg immer in die Quere kommt, der mit dem weichen Schlapphut, sieht aus wie ein Möchtegern-Franzose.«

»Ach, du meinst den Macke. Was ist mit dem? Ist er hinter dir her? Soll ich ihn zusammenschlagen?« Walter spielte gern den großen Bruder, solange er nicht tatsächlich als Beschützer oder Ehrenretter gefragt war.

»I wo! Ich meine nur, weil ich ihn ständig sehe. Komischer Kauz, scheint mir.« Auch wenn Walter, siebzehn Jahre alt, wenig Ahnung von der komplizierten Psyche einer Fünfzehnjährigen hatte, ahnte er doch, dass seine Schwester genau das Gegenteil hören wollte.

»Er ist in Ordnung. Ist eine Klasse unter mir. Ein Künstlertyp. Im Grunde interessiert ihn nichts als Zeichnen und Malen. Der ist mit einem Bleistift in der Hand zur Welt gekommen.«

»Wie ein Künstler sieht er nicht aus.«

»Achte mal auf seine Hände. Der hat nicht so Teppichklopfer wie ich.«

Damit schien das Thema erschöpft.

Walter nahm sein drittes Plunderteilchen, mit Vanillepudding gefüllt. »Der Wildemann, ein Sohn vom Pfarrer, der mit ihm in die gleiche Klasse geht, hat mir eine witzige Geschichte erzählt: Vor ein paar Tagen hat der Macke den Mathematiklehrer gezeichnet, während des Unterrichts. Der Mann hat einen irren Zinken im Gesicht, einen Lötkolben.«

Elisabeth sah ihren Bruder fragend an. »Na, also eine Riesennase. Du verstehst aber auch gar nichts. Also, der Macke hat so eine Art Karikatur gezeichnet. Nicht im Profil, da kann ja jeder einen Kopf zeichnen und eine Nase in den Himmel strecken, sondern von vorne.«

»En face«, half Elisabeth aus.

Plötzlich sei der Lehrer, wie von der Tarantel gestochen, von seinem Podest aufgesprungen, in die hinterste Reihe auf Macke zugerast, habe ihm das Blatt wütend aus der Hand gerissen.

»Das klingt nach verschärftem Arrest!«

»Das haben alle Mitschüler erwartet. Ein mächtiges Donnerwetter, Strafen, Nachsitzen, schlechte Note.«

»Und was ist passiert?«

Walter kaute, schluckte, krümelte. »Nun sag schon!«, drängte Elisabeth. Sie hatte einen ganz roten Kopf bekommen. Das lag wohl nicht am Pfirsichsaft.

»Der Pauker hat sich das Blatt angeschaut. ›Darf ich die Zeichnung behalten, Macke?‹, hat er dann ganz ruhig gefragt.«

»Und?«

»Der Macke hat genickt, konnte sein Glück kaum fassen, so glimpflich davonzukommen.«

Als Elisabeth am nächsten Morgen um die Meckenheimer Straße bog, öffnete sich wie jeden Tag die Tür des Hauses auf der anderen Straßenseite, und heraus trat der große Junge mit dem schwarzen Schlapphut, der ihr seit fast einem Jahr auf die Nerven ging, weil er sie immer so seltsam anlächelte. An diesem Tag, einem heiteren Frühlingstag des Jahres 1903, lächelte sie zum ersten Mal zurück. Wer einen wütenden Mathematiklehrer durch eine Zeichnung in ein friedliches Lamm verwandeln konnte, der war doch wohl ein besonderer Mensch. Vielleicht wirklich ein Künstler.

Ein römischer Gott

Walter blieb noch ohne Arg, als August Macke ihn an einem der nächsten Tage auf dem Schulhof ansprach. Eigentlich war es nicht üblich, außer mit Kameraden der eigenen Klasse Kontakt zu pflegen. Selbst auf Mitschüler, die nur eine Klassenstufe niedriger waren, sah man mit einer Mischung aus Verachtung und freundlicher Nachsicht herab. Was konnte einem denn schon ein Sekundaner erzählen, wenn man selbst Primaner war. Macke verwickelte ihn in ein Gespräch über griechische Kampfspiele. Er würde sich mit einigen Kameraden regelmäßig in den Auen an der Sieg treffen, dort übten sie sich in echt olympischer Manier im Speerwerfen, Bogenschießen und Diskuswurf. Walter interessierte das überhaupt nicht.

»Wie wäre es denn, wenn ich dich zeichnen würde?«, fragte August unvermittelt.

Das war dann schon ein anderes Angebot.

»Ja, was findest du denn an mir?«

»Du hast ein gutes Gesicht. Keine Dutzendware.«

Das ließ sich Walter nicht zweimal sagen und lud den jungen Künstler zu sich nach Hause ein.

»Bornheimer Straße Nr. 88.«

»Ich weiß, wo ihr wohnt.«

Am Mittagstisch verkündete Walter, dass ein Mitschüler, August Macke, am Nachmittag um drei käme, um ihn zu zeichnen. Elisabeth blieb fast der Hackbraten im Hals stecken. Am Nachmittag hörte sie aus Walters Zimmer Stimmen, die an- und abschwollen, Lachen, aber auch lange Phasen der Stille. Sie strich im Flur umher, wollte keinesfalls den Augenblick verpassen, wenn August Macke das Haus verließ. Als dies Stunden später endlich geschah, war es Abend und sie das reinste Nervenbündel. Walter stellte sie als seine Schwester vor, sie gab August Macke die Hand und nickte, sagte: »Lisbeth«, lächelte aber nicht.

Jetzt waren sie offiziell miteinander bekannt gemacht, durften nach dem Comment aller gutbürgerlichen Häuser in Bonn auch in der Öffentlichkeit miteinander sprechen. Per »Sie« natürlich.

Mackes Sitzungen mit Walter zogen sich in die Länge. Die Mutter wunderte sich schon. »Er braucht aber lange für eine simple Zeichnung.« Walter aber empfand die vielen Besuche des jungen Malers als Kompliment. »Er redet auch gern mit mir. Ich glaube, er lernt viel von mir.«

Elisabeth hätte sich kringeln können vor Lachen. Dass der naive Walter tatsächlich glaubte, Augusts zahlreiche Besuche gälten ihm. Natürlich kam er, um sie zu sehen, mit ihr bedeutungsvolle Blicke beim Nachmittagstee zu tauschen, die Fingerspitzen zu berühren, wenn sie ihm die Gebäckschale reichte.

Hätte Walter das geahnt, hätte er vermutlich gesagt: »Wusst’ ich’s doch. Alle Jungen stellen dir nach. Meine Schwester ist eben das hübscheste Mädchen der Stadt, oder wenigstens der Bornheimer Straße.«

Aber er ahnte es nicht. Auch dann noch nicht, als ein Bekannter, Vinzenz Hundhausen, eines Tages vor versammelter Familie erklärte, der junge Macke würde auch gern das Fräulein Gerhardt zeichnen, es fehle ihm an weiblichen Modellen. Elisabeth wies das Ansinnen empört zurück. Aber nicht so empört, als dass es nicht noch ein Schlupfloch für eine Zustimmung gab. Ein bisschen Widerstreben wurde in ihrer Familie erwartet, wie alles, was einem gut erzogenen Mädchen anstand. Nach reichlich zur Schau gestelltem Zaudern und Zögern gab sie ihre Einwilligung, »weil er ein Freund Walters ist«.

Am nächsten Tag, als sich ihr Schulweg mit dem Mackes kreuzte – er war ein Genie darin, so aufzutauchen, dass es immer wie rein zufällig aussah –, gab er ihr die Hand und bedankte sich für ihre Zustimmung. Sie errötete, wie es sich gehörte, aber in ihren Augen leuchtete auch eine Spur Übermut.

Am Abend ging sie mit ihrer Mutter in die Beethovenhalle zu einem Konzert. Die Jupiter-Sinfonie stand auf dem Programm. Im 2. Satz, Andante cantabile, entfalten die Violinen getragen und lyrisch das Thema, aufgenommen von Oboe und Flöte. Elisabeth überließ sich dem sanften Fluss der Musik. Da wagte sich jemand hinter ihr vernehmlich zu räuspern. Verärgert drehte sie sich um. Wer saß da und strahlte sie an wie ein junger römischer Gott? August Macke! Woher wusste er? Ahnung? Intuition? Das grenzte an Magie. Sie würde ihn nicht danach fragen, um den Zauber nicht zu zerstören.

Aber noch Jahrzehnte später beschwor sie im Rückblick das Unausweichliche ihrer Liebe: Es war, als seien wir Marionetten, und das Schicksal führe uns in zufällig scheinendem und doch so unvermeidlichem Spiel immer wieder zueinander, und zwar mit einer solchen Sicherheit, daß es uns am Ende selbst vorkam, als seien wir füreinander bestimmt.

Besagtes Weib

Wenige Tage später schrieb August seinem Freund Hans Thuar ziemlich salopp, wie er Elisabeth Gerhardt kennengelernt hatte.

Hans, ich habe ein Glück: das ist unglaublich. Ich kann dir alles nicht beschreiben, muß also lakonisch reden. Weib gesehen, reine Zigeunerin (ev.) Bruder, Oberprima, gesagt, er hätte fabelhaft interessantes Gesicht. (Ihn daher gezeichnet.) So in erste Familien geschlichen.

Romantisch klingt das weniger, eher nach pubertärer Angeberei. Das Weib, fünfzehn Jahre wohlgemerkt, wird als Zigeunerin vorgestellt, das ruft Assoziationen auf: schwarze Schönheit, verführerisch, dämonisch, geheimnisvoll, gefährlich. Was nicht so ganz in dieses Porträt passen will, ist die Angabe der Religionszugehörigkeit, so etwas hält ein Beamter auf dem Meldeamt fest, doch nicht der heiß entbrannte Pennäler eines Realgymnasiums. Oder glich der schon im Überschwang der Gefühle die eheerleichternde Übereinstimmung der Konfession ab? Er, der evangelische Sohn einer Sauerländerin aus Meschede und eines Niedersachsen aus Bad Gandersheim, war im katholischen Rheinland ein Außenseiter, »hatte das falsche Gebetbuch«, wie es redensartlich hieß. Wenn nun ein Mädchen, das aussah, als hätten es die Franzosen unter Napoleon versehentlich im Rheinland zurückgelassen, evangelisch war, womit man hier norddeutsch assoziierte, so unterstrich die »falsche« Konfession das Exotische ihrer Erscheinung. Oder den Widerspruch zwischen Schein und Sein.

Augusts Enthusiasmus war verständlich: Elisabeth Gerhardt war von Kind an eine Schönheit, ein Mädchen mit schmalem, gleichmäßig geformtem Gesicht, dunklen Augen und einem imposanten schwarzen Haarschopf, den sie auf dekorative Weise zu bändigen verstand. Wenn sie später in Italien und Spanien reiste, wurde sie für eine Einheimische gehalten, sogar in Tunis sah man sie nicht als Deutsche an. Woher diese exotische Ausstrahlung stammte, war schwer zu sagen, vom Vater Carl Heinrich, einem Rheinländer, wohl kaum, schon eher von der dunkelhaarigen Mutter Sophie, die aus Erfurt stammte.

August nutzte die Gunst der Stunde, die langen Nachmittage, an denen ihm das Fräulein Gerhardt Modell für ein Porträt stand. Zwar musste alles gesittet vor sich gehen, die Sitzungen fanden in Walters Zimmer statt, der Bruder hielt sich dort zwar selten auf, die Mutter aber meistens, so dass Maler und Modell sich nur selten unbelauscht in Gesprächen ergehen konnten. Und die waren eher vorsichtig tastend als munter lospreschend

Ob sie den Namen Böcklin schon einmal gehört habe?

O ja, sie sei mit den Eltern schon einige Male in der Schweiz gewesen, in allen Kunstmuseen von Basel über Zürich bis Bern, da habe sie viele Bilder von Arnold Böcklin gesehen.

Er sei ein Maler des Unbewussten, der Ängste, der Todesahnung. Elisabeth stimmte August zu, Böcklins Bilder seien irritierend und verstörend, die mythologischen Szenen manchmal richtig brutal.

Die Behandlung des Lichts bei der Toteninsel, die sei einfach grandios, Widerschein der Seele.

Elisabeth nickte heftig. Es gab so viele gemeinsame Eindrücke zu teilen.

Von der Toteninsel kamen sie auf religiöse Themen zu sprechen. Elisabeth war gerade konfirmiert worden; von Haus aus eher freigeistig aufgewachsen, war die Konfirmation in ihren Kreisen keine religiöse Zeremonie, sondern Ausweis gutbürgerlicher Reputation. Der Pfarrer aber hatte sich die Chance nicht entgehen lassen, die indifferenten jungen Geschöpfe gründlich auf Vordermann zu bringen, hatte vom irdischen Jammertal gepredigt, aus dem nur ein fester Glaube erlösen könne.

Dem setzte August ganz andere Vorstellungen entgegen, sprach von den Idealen der griechischen Kultur, erklärte ihr Kants Befreiung von kirchlicher Bevormundung, dessen Postulat, sich des eigenen Verstandes zu bedienen – abends schwirrte Elisabeth der Kopf. Aber sie wusste: Ewig wollte sie August zuhören, sich von seinen Ideen anstecken lassen, die Freundschaft füllen mit Einverständnis – und Bewunderung.

Bald waren die beiden unzertrennlich. Da mochten die Mitschüler hinter ihren Rücken lästern, Zoten reißen, es kümmerte sie nicht. Unangefochten schritt August an ihrer Seite, begleitete das Mädchen zur Klavierstunde, holte sie wieder ab, spazierte mit ihr im Hofgarten und am Rhein entlang, entdeckte verschwiegene Lauben und schattige Bänke. Unter blühendem Flieder und Goldlack gab er ihr im Mai 1903 den ersten Kuss und gestand: Wie schön sind Sie, und Sie sind die einzige, die mich versteht.

Er schwärmte von ihr als seiner Carmen, zeichnete sie mit roter Seidenschärpe und Granatblüten im schwarzen Haar, die Heldin seiner Opernträume. Sie konnte in ihm keinen feurigen Don José entdecken, der elegant und mit zackigen Bewegungen um seine Carmen herumtanzt und steppt.

Wozu auch? Seine Kunst steckte nicht in metallbeschlagenen Schuhen, sondern in Kästen mit Kohle und Stiften. In seiner Fantasie, die sein Sprechen und Zeichnen zum Leuchten brachte.

Lisbeth, wie sie von allen genannt wurde, war nicht das schüchterne Geschöpf, das ihre Eltern, ihre Großmutter, die Tanten und Onkel gern in ihr sahen. Ein fünfzehnjähriges Mädchen sollte ein unerwecktes Dornröschen sein. Die Rosen ließ sich Elisabeth gern gefallen, jene vor allem, die ihr August schenkte. Die Rosen, die über verschwiegene Gartenlauben wuchsen und mit ihrem Duft sinnliche Wünsche freisetzten.

Sie wartete nicht, dass der angebetete Jüngling Mittel und Wege fand, sie zu treffen. Sie schwänzte kühl bis ans Herz hinan die Schule, um mit ihrem Freund in der ländlichen Umgebung zu spazieren. Es wurde ihr erleichtert, da sie in der Schule die oberste freiwillige Klasse besuchte, die »Selekta«, in der beim Fehlen vom Unterricht keine Entschuldigung der Eltern verlangt wurde.

Statt Pflanzenkunde also angewandte Biologie, statt Geografie im geschlossenen Raum die Entdeckung des Meßdorfer Feldes zwischen Endenich und Dransdorf. Statt Hauswirtschaftslehre der Genuss von einfachem Essen in Dorfkneipen. Statt Schule: Leben!

Die Natur war der Liebe Nahrung, August ein hemmungsloser Schwärmer, der inbrünstig alles anbetete, was die heimatliche Erde hervorbrachte: Für August war jeder Stein, jeder Halm und jeder bunte Kohlkopf eine Offenbarung tiefsten Lebens; er konnte lange vor einem Grashalm, dessen zarte Spitzchen sich zwischen schweren Steinen hervordrängten, stehen und tiefbewegt dieses Wunder anstaunen.

Wie ein Jüngling aus der Zeit der Empfindsamkeit konnte er sogar weinen über den dürren Zweig eines Heckenrosengebüschs. Elisabeth schien von robusterem Gemüt, aber sie ließ sich anstecken von Augusts Fähigkeit, die Natur zu beleben und zu bevölkern mit Göttern, Kobolden und Elfen. Die Liebe grünte in schimmernden Wiesen, blühte am blumenbestandenen Feldrain, blaute unter dem Sommerhimmel, duftete im Kleefeld. Orpheus ging mit der Leier durch all diese Herrlichkeit, Menschen, Tiere und Vögel verfielen der süßen Melodie. Und August träumte davon, all diese Wunder zu malen.

Das Dörfchen Meßdorf wurde zum Schauplatz tiefer Küsse und heißer Geständnisse. Noch fünfzig Jahre später, als Elisabeth ihre Erinnerung an August Macke vollendete, vermochte sie alle Details der Rheinlandschaft zu vermessen und die Gefühlsregungen zu beschreiben, die sie in dem jungen Paar ausgelöst hatte: Es war ganz seltsam, wie wir dies alles liebten, wie es so zu uns gehörte und in uns hineinwuchs, ja, es war, als fühlte die Landschaft mit uns, als trüge sie mit uns Freude und Schmerz; denn wir sind in allen Gemütsstimmungen und zu allen Tageszeiten dort gegangen und fühlten, wie durch Schwingungen das schwere Trübe oder das leichte Helle der Landschaft in uns überging und anklang.

Aber wohin mit all der Leidenschaft?

Sie musste im Geheimen blühen. Niemand in der Familie Gerhardt, niemand in der Familie Macke hätte Verständnis für eine Liebesgeschichte zwischen einer Fünfzehnjährigen und einem Sechzehnjährigen gehabt. Die Beziehung zwischen August und Lisbeth wurde als harmlose Kinderfreundschaft belächelt. Wie reizend, dass da zwei gern zusammen spazieren gingen und das schöne Rheinland liebten, statt sich an Sonntagen zu langweilen und dumme Streiche auszuhecken. Manchmal besichtigten sie ja sogar Klöster und Kirchen. Vorbildlich.

Das Leben würde die jungen Leute schon eines Tages trennen, dann hatten sie wenigstens nette Kindheitserinnerungen.

Die Trennung kam schneller als gedacht. Augusts Unlust an der Schule wuchs in einem Maße, dass er von einem Befreiungsschlag träumte, einem Ausweg aus der täglichen Misere von Integralrechnung und französischer Grammatik. Er bearbeitete seinen Vater so lange, bis dieser seinem Sohn erlaubte, die Schule in der Unterprima abzubrechen, um Kunst zu studieren. Paul Clemen, Kunsthistoriker an der Universität Bonn, schrieb ein Empfehlungsschreiben an den Direktor der Königlichen Kunstakademie in Düsseldorf, und ein Freund der Familie, der Industrielle Alfred Schütte, bot an, das Studium zu finanzieren, was die Familie Macke nicht hätte leisten können.

Die Entfernung zwischen Bonn und Düsseldorf war nicht groß, aber die täglichen Wanderungen im Land der Liebe hatten ein Ende.

Des Meeres und der Liebe Wellen

Sie musste es von ihrer Mutter haben. Sophie Gerhardt hatte sich, als wohlhabende Fabrikantengattin von den lästigen Pflichten einer Hausfrau entbunden, den schönen Künsten hingegeben, die das Leben bereicherten und vergoldeten. Das Klavierspiel beherrschte sie hervorragend, kein Wunder, dass auch Elisabeth es von Kindesbeinen an lernen musste. Czernys und Clementis Etüden, das harte Graubrot jeder Klavierschülerin, mussten gekaut und durchgekaut werden, bis schließlich mit Schumanns Kinderszenen leichte Stücke aufs Notenpult gelegt wurden. Belohnungen gab es natürlich auch in angenehmerer Form, musikalischen Korinthenbrötchen gleich. Kleine Hauskonzerte, bei denen Elisabeth in Tüllröckchen und schwarzen Lackschuhen auf zierlichen Biedermeierstühlchen saß und Quodlibets der Wiener Klassik lauschte. Vielleicht auch selbst ein paar Takte aus Mozarts Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach spielen durfte.

Als Elisabeth älter wurde, wurden die Expeditionen in das Reich der Künste zahlreicher, Mutter Sophie kannte alle Wege in noch unentdecktes Land. Die Beethovenhalle am Vierecksplatz in der Brückenstraße wurde ein Ort ungestümer musikalischer Entdeckungen. Sie glich im Innern einer Basilika, und Elisabeth fühlte sich wie in ein katholisches Hochamt versetzt, so feierlich und entrückt wurde ihr ums Herz, wenn eine Beethoven-Symphonie oder ein Violinkonzert von Mozart erklangen. Dann konnte sie schon einmal die Hand ihrer Mutter ergreifen und drücken, was sonst nicht ihre Art war. Nach solchen Konzertabenden weigerte sie sich ein paar Tage lang, Klavier zu spielen, sträubte sich mit Händen und Füßen, es kam ihr wie eine Entweihung vor, würde sie jetzt ein paar armselige Töne anschlagen, nachdem sie in orchestraler Fülle die Gewalt der Musik erlebt hatte.

Ihre Mutter versuchte, auch die Liebe zur Dichtung in das empfängliche Gemüt des jungen Mädchens zu pflanzen. Schon mit fünf Jahren konnte Elisabeth klassische Gedichte aufsagen. Die erste Strophe von Das Göttliche, die erste Strophe von An die Freude – nichts passte besser in die Beethoven-Stadt. »Elysium ist so etwas wie der Himmel«, erklärte ihr die Mutter. Der Vater, hart arbeitender Besitzer einer Firma, die pharmazeutisches Gerät herstellte, runzelte manchmal die Stirn. Aber er ließ seine Frauen gewähren. Hauptsache, sein Sohn Walter blieb auf dem Boden der ökonomischen und technischen Tatsachen und driftete nicht in das Schwärmen weiblicher Kunstbegeisterung ab.

Das Theater war dann noch einmal eine ganz andere Welt, wenngleich nicht so aufwühlend und markerschütternd wie die Musik. Aber die Figuren, die sie auf der Bühne sah, nisteten sich in ihrem Kopf ein, so dass sie nächtelang mit ihnen rang, dem verzweifelten Don Carlos zum Beispiel. Oder mit Minna von Barnhelm und dem sturen Ehrenkäs von Tellheim. Das wäre ja um ein Haar schief ausgegangen mit den beiden. Wobei sie am liebsten die schnippische Dienerin Franziska mit dem sprechenden Familiennamen Willig mochte, die war einfach wie ein rheinisches Frauenzimmer mit ihrem losen Mundwerk und dem Herz auf dem rechten Fleck.

Elisabeth hatte große Lust, selbst einmal auf der Bühne zu stehen, einer Figur Leben einzuhauchen, was hieß da: hauchen! Einzudampfen, einzuschnauben, einzutosen, so dass es die Zuschauer von den Sitzen riss. Mit diesem Wunsch stand sie in der Klasse nicht allein da, viele ihrer Kameradinnen wallfahrteten regelmäßig zum Theater am Wilhelmsplatz, schwärmten von den Schauspielern, mehr von den jugendlichen Liebhabern als von den älteren Heldendarstellern.

Wer zuerst die Idee hatte, ein Theaterstück in der Schule einzustudieren, wusste später niemand mehr so recht zu sagen. Vielleicht war es Elisabeth gewesen. Denkbar, dass von ihr die Wahl des Stücks, Grillparzers Des Meeres und der Liebe Wellen, kam. Es sollte eine Art Abschiedsvorstellung werden, die Schülerinnen besuchten die letzte Klasse, würden im Sommer die Schule verlassen. Da wäre es doch eine schöne Geste, der Direktorin statt der üblichen Dankesrede und der obligaten Blumen einen theatralischen Kranz zu flechten.

Alle waren Feuer und Flamme. Natürlich sollte es eine Überraschung werden. Die konspirativen Treffen mit Leseproben fanden bei Gerhardts in der Bornheimer Straße oder reihum bei anderen Mitschülerinnen statt. Alle Rollen mussten in einer Mädchenschule weiblich besetzt werden, das war ja kein Problem. Es gab keinen Regisseur, keine Regisseurin, die Aktricen wollten die Inszenierung selbst erarbeiten. Diskussionen und Interpretationen zogen sich in die Länge. Man einigte sich. Die Hero sollte Frieda spielen, ein sentimentales Mädchen mit schwermütigem Augenaufschlag, für die Rolle des Leander wurde Elisabeth gewählt. »Sie hat einen schwarzen Kopf und die richtige Leidenschaft«, hieß es. Elfriede sollte den Priester sprechen, sie war ein groß gewachsenes Mädchen, eine imposante Erscheinung, die der Rolle Größe und Würde geben konnte.

Der Hausmeister ermöglichte heimliche Proben in der Aula der Schule. An kalten Winterabenden dampfte der Atem der Schauspielerinnen bei den heftig deklamierten Worten. Schließlich trauten sie sich, eine Gasflamme anzuzünden, um die erstarrten Hände in Schmerz und Wehmut ringen oder mit Wehgeschrei in die Luft schleudern zu können. Die Umstände erhöhten den Reiz, die Mischung aus Abenteuer, Heimlichtuerei und den Wonnen des Spiels um verbotene Liebe.

Elisabeth warf sich in die romantischen Fluten der Liebesschwüre Leanders. Etwa wenn er Hero anfleht:

Nur einen Augenblick vergönne mir!

Die Steine bröckeln unter meinen Füßen;

Erlaubst du nicht, so stürz ich wohl hinab […].

Oder wenn er den Tod im Meer für ein Wiedersehen mit ihr in Kauf nimmt:

Und wenn ich starb,

Der ersten Welle Raub, erliegend, sank;

War’s eine Spanne näher doch bei dir,

Und also süßrer Tod.

Es fiel Elisabeth nicht schwer, die Hitze des Herzens abzurufen, sah sie doch in Hero eine andere Liebesgestalt. Eine männlich besetzte.

Die Proben schritten voran. Schließlich meinte die vernünftige Elfriede, ganz ohne Einverständnis könnten sie beim Schulabschluss den Coup nicht landen, irgendein offizieller Segen für die Aufführung sei vonnöten. Sie sollten sich ihrer Lieblingslehrerin anvertrauen.

Einige Mädchen waren dagegen, sie ahnten, das könnte ihr Unternehmen scheitern lassen. Die Vorsichtigen behielten die Oberhand. Das Risiko erschien ihnen zu groß. Da probten sie ein halbes Jahr lang ein Stück ein, lernten ewig lange Texte auswendig, ein Freund Lisbeths, hieß er nicht August?, war schon dabei, Bühnenbilder und Kostüme zu entwerfen. Was, wenn dann die Aufführung am Ende verboten würde!

Sie baten die Lehrerin um ein Gespräch. Die strahlte, als sie vernahm, dass der Schulleiterin eine besondere Ehrung zuteilwerden sollte. Das Strahlen verwandelte sich in ein säuerliches Lächeln, als sie von einer Theateraufführung hörte. Das Lächeln kippte weg, als sie den Titel des Stücks erfuhr. Als Deutschlehrerin kannte sie Grillparzer, kannte die Geschichte von Hero und Leander.

»Das geht gar nicht, meine jungen Damen. Das ist ein Stück, das sich mit dem Geist unserer Anstalt nicht vereinbaren lässt. Uns kommt es darauf an, die Sittlichkeit junger Menschen zu fördern, nicht aber die Auflösung aller Moral zu verbreiten, auch nicht in Theaterstücken.«

»Aber es geht doch um Liebe«, wollte Elisabeth empört ausrufen, aber Elfriede knuffte sie in die Seite, machte lieber einen Versuch, ganz ruhig und sachlich die literarischen Qualitäten des Stücks darzulegen. Elisabeth war der Bewunderung voll. Woher hatte Elfriede ihr Wissen – und konnte es so bühnenreif ausbreiten? Aber die Lehrerin war nicht zu beeindrucken. »Es schickt sich einfach nicht für wohlerzogene junge Damen«, sagte sie ein ums andere Mal.

Die romantische Frieda, die schon ganz in ihrer Hero-Rolle aufgegangen war, fing an zu weinen. Elfriede, die Priesterin, sagte nichts mehr, ihr Blick wurde finster, nicht ohne Verachtung für die kleinlichen Vorbehalte der Lehrerin. Elisabeth hätte am liebsten das Rollenbuch mit Aplomb auf den Fußboden geknallt, um sich Luft zu verschaffen, die übrigen Mitspielerinnen, die Naukleros, Janthe, den Tempelhüter, Heros Eltern oder Diener, Fischer und Volk verkörpern sollten, blickten verständnislos in die Runde.

Wir standen mit aufgerissenen und erstaunten Augen und enttäuschten Herzen da und konnten unsere Ideale zusammennehmen und einpacken, schrieb Elisabeth Macke viele Jahre später in ihren Erinnerungen an diese Zurückweisung.

So endete für sie ein Traum, bevor er geträumt werden konnte: sich als Schauspielerin zu entdecken.

Die Liebe hemmet nichts

Die Liebe hemmet nichts;

Sie kennt nicht Tür noch Riegel

Und drängt durch alles sich:

Sie ist ohn’ Anbeginn,

Schlug ewig ihre Flügel

Und schlägt sie ewiglich.

Matthias Claudius

Die Liebe drängte durch alles sich, schlug ihre Flügel, kannte nicht Tür noch Riegel – bis diese sich eben undurchdringlich schlossen, als August 1904 zum Studium nach Düsseldorf zog. Es war Elisabeth, die den Vorschlag machte, keine Briefe zu tauschen, die Trennung als eine Art Probe zu nehmen, ob die überschwänglichen Gefühle auch Bestand hätten. So ein vernünftiges Mädchen!

August hingegen fiel in den Wochen vor seinem Umzug in tiefe Traurigkeit, der Götterliebling, als der er in Bonn von seinen Freunden und in allen Familien gefeiert wurde, sah schwermütig in die Zukunft. Elisabeth nahm die Veränderungen in seinem Wesen wahr: Er, den das Glück sichtbar bevorzugte, er trug an allem schwer, an seinem eigenen Glück, an der mannigfachen Schönheit der Natur im kleinsten wie im größten, an dem harten Dahinleben mancher Menschen. Ihn ergriff all das im Innersten, und er litt darunter. Das wußten die wenigsten, die ihn kannten; er galt stets als der heitere, glückverbreitende, immer strahlende Jüngling.

Wenn er stundenlang neben ihr herging, ohne ein Wort zu sprechen, schob sie ihre Hand in die seine. Ich bin da, signalisierte sie ihm mit ihrer Geste. Aber an manchen Tagen blieb er umflort, da konnte sie ihn nicht aus seinen trüben Stimmungen reißen.

Angst vor dem Neuen? Zweifel, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, die Schule abzubrechen? Die räumliche Trennung von Lisbeth? Von seiner Familie?

Sein Vater, zunächst voll heftiger Einwände gegen das Kunststudium, hatte ihm den Segen gegeben, den letzten Segen. Denn er war schwer erkrankt, lag seit Wochen im Bett. Vier Wochen nachdem August nach Düsseldorf gezogen war, entdeckte Elisabeth ihn zufällig auf ihrem Schulweg. Er kam offensichtlich vom Bahnhof, das weite Cape flatterte bei seinem stürmischen Schritt, er schien verwirrt, bestürzt. Sie sprach ihn an, doch August stammelte nur: »Mein Vater, sehr krank«, und eilte an ihr vorbei.

Am nächsten Morgen erfuhr sie, dass August zu spät gekommen war, sein Vater war am Morgen des 27. Oktober 1904 gestorben.

Dieser Verlust traf den Sohn hart. Er hatte seinen Vater verehrt, in ihm künstlerische Ambitionen entdeckt, die dieser nicht hatte ausleben können. Stattdessen war er ein erfolgloser Geschäftsmann geworden; von vielen ausgenutzt und hintergangen, hatte er eine Baufirma in den Konkurs getrieben und das Erbe seiner Frau, der reichen Bauerntochter aus dem Sauerland, aufgebraucht. In den Augen der Welt war er ein Versager, in Augusts Augen ein sensibler, liebevoller Mensch, der den harten Realitäten eines Unternehmerlebens nicht gewachsen war. Wie anders war da seine Mutter Florentine, die mutig und zupackend bisher alle Schwierigkeiten überwunden hatte. Als die Familie nahezu mittellos aus dem Sauerland ins Rheinland gezogen war, hatte die Mutter eine Pension eröffnet, um damit einen gesicherten Verdienst zu schaffen. Jetzt, nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, würde sie viele Prozesse gegen betrügerische Mitarbeiter durchzufechten haben, gegen unzufriedene Kunden, die Schadenersatz forderten.

Am Allerseelentag, einen Tag nach der Beerdigung, ging Elisabeth mit August durch die Felder, die altvertrauten Wege. Sie hoffte, ihren traurigen Freund trösten zu können. Aber der war außer sich, empörte sich über die dumme Rede des Pfarrers, dieses Salbadern von Gottes Güte, über die Rituale der Beerdigung, die schwarz gekleidete Trauergemeinde hinter dem Sarg, die Beileidsbekundungen der Verwandten und Bekannten.

»Alles verlogen, alles Heuchelei, aufdringliches Getue.«

Elisabeth konnte nicht begreifen, dass er sich so aufregte, mehr Wut aus ihm sprach als Trauer. Mit dem Tod konnte er einfach nicht umgehen. Auch später, wenn sie ihm vorschlug, das Grab des Vaters zu besuchen, seiner Mutter damit eine Freude zu machen, weigerte er sich, auf den Friedhof zu gehen: Was habe ich da von meinem Vater. Da ist doch nichts von ihm. Ich habe ihn in meinem Herzen.

Elisabeth war unruhig, als er zurück nach Düsseldorf fuhr.

Sie ahnte, dass er dort nicht glücklich war, schon nach kurzer Zeit der Studien in der Akademie überdrüssig. Das sture Abzeichnen von »Gipsklamotten« ödete ihn an, die Aussicht, drei Jahre lang immerzu Abgüsse von griechischen Statuen kopieren zu müssen, bevor er in die Malklasse eintreten durfte, schreckte ihn. So hatte er sich sein Studium nicht vorgestellt.

Elisabeth zermarterte sich das Hirn, wie sie ihren Freund aus dieser freudlosen Sackgasse herausholen könnte. Sie hatte Angst um ihn. Nur alle vier Wochen hatte sie die Chance, ihn zu sehen, ihm Mut zuzusprechen. In diesem Rhythmus kam er nach Bonn und verabredete sich mit ihr auf einen Spaziergang. Zwischendurch zu schreiben, blieb ein Tabu. Aber Tabus existieren, um gebrochen zu werden. Als August über eine »Liebesbotin«, die gemeinsame Bekannte Emma Job, ein Rendezvous in Bonn vorschlug, wollte Elisabeth ihm schreiben, dass sie zu der vorgeschlagenen Uhrzeit nicht zu Hause sei. Sie wählte eine schmale Karte für ihr Schreiben, damit sie ja nicht ins Reden käme.

Und kam ins Reden. Riss ein Blatt nach dem anderen aus der feinen Schatulle mit Briefpapier, schrieb Seite um Seite, goss ihr liebendes sechzehnjähriges Herz aus, scherte sich keinen Deut um alle selbst auferlegte Kasteiung. Vernunft: Pah! Prüfung der Gefühle: Pah! Wohldosierter Kontakt: Pah! Was hatte das alles mit Liebe zu tun! Ausschweifung war das Gebot der Stunde. Gab den Brief Augusts Freund Vinzenz Hundhausen, entdeckte den Freund drei Tage später im Theater, wo er ihr zublinzelte und ihr Augusts Antwort zusteckte. Was auf der Bühne an diesem Abend vor sich ging, rauschte an ihr vorbei, sie zitterte der Stunde entgegen, in der sie wieder zu Hause in ihrem Zimmer war. Der grazile silberne Brieföffner blieb im Kästchen, sie riss den Brief auf, als enthielte er eine Lunte, an der schon das Feuer glomm, um die Worte in die Luft zu jagen. Wenn August sie jetzt zurechtwies, weil sie den Schweigevertrag gebrochen hatte, was dann! Wenn er vielleicht sogar die Beziehung zu ihr löste?

Meine liebe, liebe Lisbeth!

Habs mir doch gedacht, daß das feurige Blut einmal über die Gesetze springen würde. Schreibt sie einem da auf einmal so 16 Seiten, daß ich das Essen eines Abends vergaß, und zu Hause saß und träumend einschlief vor Glück. Da stiegen die alten Liebesgötter mit langen Flügeln in das Atelierfenster hinein und streiften mit ihren Schwingen ein heißes Gesicht …

Das feurige Blut, das hatte August richtig erkannt. Und ebenjenes brodelte weiter und führte dazu, dass die wohlerzogene Sechzehnjährige aus bürgerlichem Hause, Freude ihrer Eltern und ihrer Lehrerinnen, jetzt eine beachtliche Energie entfaltete, um verbotene Wege zu gehen. Liebe und List alliterieren aufs Vorzüglichste. Freunde boten ihre Kurierdienste an, transportierten die billets d’amour. In Augusts Briefen sehnte und stürmte es, jauchzte das Leben, tobten die Sinne. In Elisabeths ging es etwas lyrischer zu. Etwas.

Augusts Stürmen und Drängen lösten Glück und Angst zugleich aus, Elisabeth ahnte, wohin das führen mochte. Dafür gab es keinen Namen, aber das Namenlose versetzte sie in einen Schwindel. Es war für uns so herrlich nie an etwas anderes zu denken, wenigstens tat ich es nicht, bis er einmal abends an der Haustüre sich an mich lehnte und sagte fast schmerzlich: ach warum können wir nicht immer zusammen sein. Ich sagte: nein das geht nicht, wir müssen uns vergessen, es ist wohl schwer, aber wir müssen es lernen, dabei tat es mir im Herzen weh. Sie mahnte den Jüngling in Flammen: Wir wollen Kinder bleiben, solange es geht.

Solange es geht.

In München ging es kaum noch. Acht Tage waren den beiden im Frühling 1905 geschenkt. Walter Gerhardt hatte zu seinem Abitur von den Eltern eine Italienreise geschenkt bekommen. Er dürfe sich selbst seine Begleitung aussuchen, einen Freund natürlich, kein Mädchen. Walter, der inzwischen in München studierte und in der Pension Schattenfroh lebte, wählte August Macke aus. In München war zur gleichen Zeit Elisabeth zu Besuch bei ihrem Onkel, dem Maler Heinrich Brüne, der mit seiner Frau Sofie in Schwabing lebte, sie sollte ihm Modell für ein Porträt stehen. Unter dem weiß-blauen Himmel feierte das Paar ein stürmisches Wiedersehen. Am Anfang unternahmen sie noch einiges zu dritt. Aber bald resignierte Walter. Er fühlte sich nur noch als Klotz am Bein. Freund und Schwester waren doch nur mit sich beschäftigt. Stellte er einmal eine Frage, tauchten sie wie aus fernen Welten auf mit einem leeren Blick: Um was geht es? Was hast du gerade gesagt? Da ging er lieber mit seinen Kommilitonen ins Augustinerbräu in der Neuhauser Straße und fühlte sich wohl bei Blasmusik, Schnaderhüpferln und Schuhplattlern. Und beim bayerischen Bier, das so viel besser war als das Knuppbier, das man zu Hause trank.

August und Elisabeth waren Walter dankbar. »Er lernt etwas dazu!«, lachte August. »Und in Italien wird er ja noch genug von meiner Begleitung haben.«

Frühling in München war ein Bühnenbild, von allen Göttern im Himmel in sattem Madonnenmantelblau gemalt. Im Hofgarten trieben die Kastanienbäume schon kleine Kerzen, im Englischen Garten fanden sich verschwiegene Ecken, Bänke und überwucherte Lauben, am Kleinhesseloher See konnten sie Ruderboote mieten, sich auf die Planken hinablassen und in heißen Küssen versinken. Glückliche Tage, in denen sich Natur und Kunst und Liebe zu einem tönenden Dreiklang vereinten.

August hätte zu gern das Porträt seiner Freundin gesehen, das Onkel Brüne malte. »Der steckt mich als Modell in Ritterrüstungen und Kettenhemden, stell’ dir das vor!« »Verstehe ich nicht, wenn schon historisch, könnte er dich doch als Minnefräulein malen.«

Natürlich zeigte Heinrich Brüne kein unvollendetes Werk. Aber die kunstbegeisterten jungen Leute durften in seinem Atelier andere Bilder und Zeichnungen anschauen. August blieb auffallend schweigsam.

Als Elisabeth mit ihm am Nachmittag auf einer Wiese im Englischen Garten lag, fragte sie ihn: »Wie gefallen dir die Bilder von Onkel Heinrich?«

August räkelte sich, blinzelte in die Sonne: »Hm. Hm.«

»Was heißt hier: Hm. Hm?«

»Er ist ein guter Techniker, der Maler Brüne. Bestimmt kann er ganz ordentlich einen Apfel malen.«

»Das klingt ziemlich abfällig.«

»Ja und nein. Ich übe auch, Äpfel zu malen oder einen Krug oder eine Schale. Das ist das Handwerk. Das muss man lernen. Aber es ist zu wenig. Es muss etwas dazukommen. Die Gegenstände einfach abzumalen, ist doch langweilig. Da kannst du gleich zum Fotoapparat greifen. Fotos sind besser, viel genauer. Man muss das Innere der Natur erkunden, das Leben, die Seele …«

»Die Seele eines Apfels«, lachte Elisabeth. Aber August lachte nicht. »Natürlich hat der Apfel keine Seele. Aber indem man ihm eine eigene Form und Farbe gibt, verwandelt man ihn, macht ihn zu etwas anderem, lässt ihn eine Stimmung ausstrahlen. Ich habe ein Buch über einen französischen Maler gelesen, Paul Cézanne. Der hat viele Stillleben mit Äpfeln gemalt. Wie er die Äpfel auf einer Schale arrangiert, die Farben komponiert, die Empfindungen realisiert, die die Gegenstände im Betrachter auslösen, da kannst du sie immer noch Äpfel nennen, sie als Äpfel erkennen, aber sie sind viel mehr als das …«

»Sie sind Birnen«, konterte Elisabeth. Da prusteten beide los.

»Lieselchen, du hast das Wesen der Kunst erfasst.«

»Versprich mir, dass du mich einmal mit Äpfeln malst.«

»Mache ich. Dich als Seele und die Äpfel als Birnen.«

Dabei malte Heinrich Brüne nicht einfach nur nach der Natur. Dem jugendlichen Künstler August Macke kam es mehr auf pointierte Bekenntnisse als auf die differenzierte Einfühlung in Brünes Werk an. Und machte er mit seinen steilen Thesen nicht Eindruck auf seine Freundin?

An einem Abend saßen die jungen Leute bei Brünes in der Küche. Onkel Heinrich spielte mit Bruder Walter Schach. Beide waren so in ihr Spiel vertieft, dass August und Elisabeth die geistige Abwesenheit der Spieler nutzten, um sich eng aneinanderzudrängen, sich zu liebkosen. Das hätte der Onkel nicht toleriert. Aber der musste ja auf dem Schachbrett seinen König retten. August schielte auf das Brett, beobachtete die Züge der Spieler, um ein paar Sekunden bevor Walter das Matt verkündete, seinen Arm unter Elisabeths Bluse abzuziehen.

In der Hofoper wurde Tristan und Isolde gegeben. Sie saßen auf den billigen Plätzen auf der Galerie. Weniger das Geschehen auf der Bühne als die Musik traf die empfänglichen Seelen mit Wucht. Das Sehnsuchtsmotiv, von der Oboe gespielt, im 1. Akt »langsam und schmachtend«, in den Varianten im 2. und 3. Akt »sehr lebhaft« und »noch lebhafter«, weckte ein kaum zu bändigendes Verlangen nach Nähe und Einssein.

Diese Musik der glühenden Liebe, wo jeder Ton Liebessehnsucht und Entsagung und Schmerz ist ergriff uns tief. Mein Herz klopfte immer in Erregung. Wie verklärt sahen wir uns oft minutenlang in die Augen, die waren schön, unergründlich so tief, so rätselhaft. Er war Tristan ich Isolde. Wir erlebten alles mit. und mit der Musik schwollen unsere Herzen und flammten gegeneinander. Nachher waren wir ganz ab von der Erregung.

Die Erregung hinderte sie aber nicht, nach der Oper in einem bayerischen Wirtshaus Schweinskotelett zu essen und eine Maß Bier zu trinken.

Manchmal kamen sie nach intensiv durchliebten Tagen ganz erschöpft ins Haus des Onkels. Der fragte teilnahmsvoll: »Na, seid ihr beiden auf den Wallberg gestiegen oder auf den Herzogstand? Oder warum seht ihr so angegriffen aus?«

Gut, dass irgendwann der Zug mit August und Walter aus dem Münchner Hauptbahnhof Richtung Verona auslief. Jetzt erklang das Begehren wieder auf Briefpapier und Postkarten, mal zärtlich im Flöten-Piano, mal fordernd mit Fagott-Stimme.

August half sich und Elisabeth damit, die »Entsagung« als Verzicht zu rationalisieren, als eine Anstrengung, die das Edle im Menschen bewahrt. Hast Du einmal nachgedacht, in welch wahnsinnigen Versuchungen wir in München gesteckt haben. Wir waren so allein, so unbeobachtet. Diese Freiheit war göttlich. Und doch sind wir geblieben, wie wir waren. Weshalb? Glaubst Du, ich wäre zurückgeschreckt vor den Fortschritten einer Moral, die gar keine Moral ist, die sagt, wir seien noch zu unerfahren, um zu lieben. Niemals. Solche Gründe gibt es für mich nicht. Eins aber fühlte ich, und das war, daß Du mir als ein Schatz anvertraut warst, den ich wie einen Gral zu bewahren hatte vor der Sünde, solange es geht.

Geistesliebe – Körperliebe, Seelenverwandtschaft – Sehnsucht der Sinne. Wie herausfinden aus diesen widerstreitenden Gefühlen? Lisbeth sollte ihm vertrauen können. Aber auch wenn er sie schützen musste vor dem Ansturm der Sinne, würde er nicht ruhen, die Erfüllung herbeizusehnen und in glühenden Worten zu besingen: Wird denn nie die Stunde schlagen, da ich an Deinem Busen ruhen darf, und über uns strahlt es in tausend Flammen alle Himmelschöre stimmen ein: Dann ist der Höhepunkt des Lebens erklommen […] Wir wollen nicht verzagen. Vielleicht ist das Sehnen schöner wie die ersehnte Ruhe. Die Kunst hilft mir und Dir.

Manchmal half nicht einmal mehr die Kunst. Da gab es nur noch ein kreatürliches Leiden am unstillbaren Trieb nach körperlicher Vereinigung mit der Geliebten. Warum sind dem Menschen die Liebe und das körperliche Begehren gegeben, wenn er ihnen nicht folgen darf? Warum diese verdammte unerfüllte Sehnsucht, die einer Folter gleichkommt? August schrie in einem Brief seinen Zorn über diese Bosheit der Natur, diesen Riss in der Schöpfung oder den Riss in der Gesellschaft hinaus, offenbarte die Tiefe seines Elends: Kann ein Mensch das ertragen! Es bäumt sich auf in meiner Brust. Wenn ich doch ein Hirsch wäre im Walde. Ich würde brüllen, daß die Erde zitterte und die Menschen, die es hörten, sich stumm ansähen und andächtig. Ich kann nicht mehr. Manchmal denke ich, wenn ich ganz allein bin, ich bekomme plötzlich einen Herzkrampf. Kann man überhaupt so einen Menschen lieben … Es ist so unsinnig, daß wir nicht zusammen sind.

Elisabeth zitterte beim Lesen. Sie war es gewohnt, dass August sich in poetischen Bildern erging, um seine Leidenschaft zu fassen, er Sonne und Mond, Bäume und Blumen, Silber, Gold und Perlen metaphorisch verwob, um ihr seine Gefühle zu erklären. Der brüllende Hirsch aber war bedrohlich. So ungeschminkt, fast brutal hatte ihr Freund noch nie sein Verlangen formuliert. Wie sollte sie ihm noch widerstehen? Auch die Schlussformel dieses Briefes ließ keinen Zweifel an der neuen Dringlichkeit: Küssen ist heute zu wenig. Ach Du.

Manchmal fragte sich Elisabeth, ob August nicht furchtbar übertrieb, das Ersehnte so absolut setzte, weil es entzogen war. Sie hatte ja keine Ahnung, aber würden tatsächlich tausend Flammen züngeln und alle Himmelschöre singen, wenn sie sich einander eines Tages hingeben durften? Und würde der jubelnde Gesang der himmlischen Geister anhalten oder in ein mildes Summen übergehen? Man konnte ja mit niemandem über körperliche Lust sprechen. Mit ihrer Mutter? Um Gottes willen! Ihre Freundinnen waren alle noch nicht verheiratet, hatten also auch keine Erfahrungen.

Wenn sie beide doch schneller älter werden könnten!

Das Öl der klugen Jungfrau

Sophie Gerhardt wusste, was ihrer schönen Tochter zustand. Nach dem Ende der Schulzeit konnte Elisabeth nicht einfach warten, bis sich ein geeigneter Ehegatte einstellte. An Bewerbern würde es schon nicht mangeln, so attraktiv wie sie geraten war. Aber sie sollte auch eine erstklassige Wahl treffen können, und dazu gehörten nicht nur eine bella figura und eine stattliche Mitgift, sondern auch Fertigkeiten, die es einer jungen Frau erlaubten, sich in besten Gesellschaftskreisen als Gattin und Hausfrau zu bewegen. So hatte Sophie Gerhardt den Kontakt zu einer Schweizer Dame untadeligen Rufs, Mathilde Moilliet-Scherer aus Bern, geknüpft. Die Adresse war ihr auf einer Reise von einer Schweizer Professorengattin empfohlen worden. Madame Moilliet war die Witwe eines hohen Militärs, wurde in der Schweiz nur als »Frau Oberst« angeredet. Um nach dem Tod des Mannes ihr leeres Haus mit Leben und sinnvoller Tätigkeit zu füllen, nahm sie ständig zwei bis drei junge Mädchen auf, die unter ihrer Anleitung und Pflege zu kultivierten jungen Damen herangebildet wurden.

Haushaltsführung in allen Details wurde vermittelt, feine Küche, Pflege der Wäsche, Sauberkeit in allen Winkeln, Gartengestaltung. Natürlich erwarteten die Mütter oder Frau Oberst nicht, dass die jungen Damen eines Tages selbst den Abwasch erledigen oder den Garten umgraben würden. Aber um künftigem Dienstpersonal Anweisungen geben und es kontrollieren zu können, musste man von allem eine Ahnung haben. Daneben galt es, den Geist zu bilden, Sprachen zu erlernen oder zu perfektionieren, Französisch und Italienisch im Besonderen. Klavierunterricht gehörte selbstredend zur Grundausstattung jeder höheren Tochter.

Elisabeth wehrte sich nicht, in die Schweiz geschickt zu werden. Sie war immer interessiert an neuen Erfahrungen. In München hatte sie die Idee entwickelt, Gesang zu studieren. August war begeistert gewesen. Aber als sie wieder in Bonn war, vertagte sie den Plan. Zu Hause herrschte im Jahr 1905 eine trübe Stimmung: Der Vater war erkrankt, erholte sich nicht, wurde missmutiger und hinfälliger. Die Angestellten gingen auf Zehenspitzen durchs Haus, die Sorge schaute durch alle Fenster hinein. Da war es besser, in die Schweiz zu entfliehen.

Mutter Sophie brachte ihre Tochter mit dem Zug nach Bern. Zunächst war sie enttäuscht, als sie vom Bahnhof mit dem Mietauto in die Wyler Straße fuhren. Sophie hatte sich wohl eine prächtige Villa vorgestellt. Das Haus Nr. 16 entpuppte sich als ein eher bescheidenes Gebäude innerhalb einer geschlossenen Bebauung, abseits vom Zentrum. Auf der Rückseite befand sich ein schöner Garten, vom oberen Stockwerk öffnete sich der Blick in die Berge. An klaren Tagen könne man die »Jungfrau« sehen, versicherte die Hausherrin. Das machte den bescheidenen Rahmen wett.

Elisabeth begann am 11. Mai 1905, an ihrem 17. Geburtstag, in Bern ein Tagebuch zu führen. An diesem Tag dachte sie mit einem Hauch Wehmut an die Lieben zu Hause, stärker aber war ihre Freude über den schönen Maientag. Wie ich jetzt hinaussehe in die weite Ferne da leuchten unter zartem Nebelschleier die Schneefelder der Berge mir entgegen, als grüssten sie mich. Zum ersten Male und als wollten sie mich locken und grüßten. Und die Tannen wanken leise im Garten und ihre Äste dehnen sich in der wärmenden Sonne. Ich glaube ich verstehe ihre Sprache und die der Vögel, die geheimen Stimmen der Natur.