Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

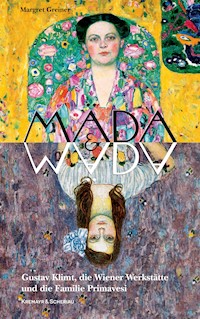

Glanz und Elend, Erfolg und Ruin der beiden Mädas Primavesi zwischen Olmütz, Wien und Montréal: Die packende Romanbiografie zweier selbstbestimmter Frauen, die ihrer Zeit voraus waren. Eugenia Primavesi (1874–1962), genannt Mäda, und ihre Tochter Eugenia Gertrude Franziska Primavesi (1903–2000), ebenfalls Mäda genannt, waren selbstbestimmte, eigenwillige Frauen, der Kunst und dem Kunstgewerbe verschrieben. Gustav Klimt porträtierte sie beide. Die Mutter wagte sich, nachdem sich ihr Mann Otto ruiniert hatte, selbst in die Unternehmensführung der Wiener Werkstätte, warf ihre Person und ihr Vermögen in die Waagschale. Die Tochter ging eigene Wege, widmete sich ebenfalls dem Kunstgewerbe, wanderte nach dem 2. Weltkrieg aus, verband die Liebe zu Kindern mit erfolgreicher Gründung und Führung eines Kinderheims in Kanada. Mäda & Mäda waren zwei außergewöhnliche Wegbereiterinnen der weiblichen Unabhängigkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Margret Greiner

MÄDA&MÄDA

Gustav Klimt, die Wiener Werkstätteund die Familie Primavesi

EDITORISCHE NOTIZ: Eugenia Primavesi (1874–1962) wurde ihr Leben lang Mäda genannt, ihre Tochter Eugenia Gertrude Franziska (1903–2000) ebenso. Um Verwechslungen zu vermeiden, erscheint die Mutter hier als Eugenia, außer in Originalzitaten, die Tochter immer als Mäda. Direktzitate sind kursiv abgedruckt.

Und es ist jedesmal wie ein Wunder, wenn nach einer solchen flach dahinsinkenden Zeit plötzlich ein kleiner Anstieg der Seele kommt, wie es damals geschah. Aus dem ölglatten Geist der zwei letzten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts hatte sich plötzlich in ganz Europa ein beflügelndes Fieber erhoben. Niemand wußte genau, was im Werden war; niemand vermochte zu sagen, ob es eine neue Kunst, ein neuer Mensch, eine neue Moral oder vielleicht eine Umschichtung der Gesellschaft sein solle.

Robert Musil, „Der Mann ohne Eigenschaften“

Für Ingrid Walter

Inhalt

Sie will es

Ein zu verschlungner Knoten

Jugendliche Liebhaberin

Meine Ruh ist hin

Primavera

Weh dem, der lügt

Recht nach der Kunst

An der Grenze

Kein steinern Bollwerk

Das gemachte Nest

Segensreiches Wirken

Ein österreichischer Rodin?

Der Garten Eden

Die Festung

Schönheit und Geist

Von Grillen und Mäusen

Strandesel

Familie zuerst

Kaffee im Boboli

Arte nuova

Lebensbaum

In corpore sano

Schwankendes Dasein

Mäda in Öl

Im Tal der stillen Tess

Eugenia im Blumenmeer

Abgründe und Klüfte

Schweindl-Feste

Rache des Ornaments

Kampfgemüse

Maiglöckchen für Seine Majestät

Ein schlichter Held

Schwarze Quasten

Malen und Melken

Die Krise

Laden-Hüterin

Lessing in Trauer

Pupperlwirtschaft

Tanz auf dem Vulkan

Begeisterung, Aufopferung, absolute Überzeugung

Frauenpower

Unterm Hakenkreuz

Hinaus in dunkle Schranken

Mäda, ruhelos

Art and life

In die Ferne

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge

Die beiden Mädas

Epilog

Literatur

Herzlicher Dank gebührt:

Sie will es

Sie will Schauspielerin werden.“ Maria sah von ihrer Nadelarbeit auf. Ihr Mann war in seinem Sessel beinahe verschwunden. Nur der Zigarrenrauch, der sich hinter der ausgebreiteten Zeitung hervorkräuselte, verriet seine Anwesenheit.

„Hörst du mir überhaupt zu?“

„Hm hm.“ Gustav Butschek war kein Mann der großen Worte. Er sah sich auch nicht bemüßigt, die Zeitung aus der Hand zu legen.

„Sie will aufs Konservatorium. Sie will Schauspielerin werden.“

Behutsam faltete Gustav Butschek die Wiener Zeitung zusammen. Die Zigarre behielt er in der Hand.

„Wer?“

„Ich sage es doch: Eugenia.“

„Da muss sie eine Aufnahmeprüfung bestehen. Da fallen die meisten Mädchen durch. Also beruhige dich!“

Aber Maria wollte nicht von ihrem Thema lassen. „Und wenn sie die Prüfung besteht?“

„Dann sehen wir weiter.“

Gustav Butschek wollte sich nicht den Feierabend verderben lassen. Er war Angestellter bei den k.k. Staatsbahnen, hatte es mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit zum Amt eines Oberrevidenten, also eines höheren Beamten, gebracht. Ursprünglich stammte seine Familie aus Schlesien, er war als junger Mann nach Wien gekommen, hatte sich hochgearbeitet, geheiratet, in Döbling ein Haus gebaut, sechs Kinder in die Welt gesetzt. Ein Mädchen, Margarethe, war als Kleinkind gestorben. Das älteste Kind war Eugenia, die mit ihren vierzehn Jahren jetzt die Volksschule abschloss. Dann kamen vier Söhne, Gustav, Arthur, Bruno und Egon. Um die musste man sich Gedanken machen, wenn sie aus den Kinderschuhen herauswuchsen, die mussten etwas im Leben werden. Mädchen brauchten keinen Beruf, sie sollten eine gute Partie machen. Bis dahin konnten sie sich die Zeit vertreiben. Eugenia war hübsch gewachsen, klug war sie auch, warum sollte er sich um sie sorgen?

Er griff wieder zu seiner sorgfältig geknifften Zeitung, aber seine Frau wollte heute Abend einfach keine Ruhe geben.

„Du weißt doch, in welchem Ruf Schauspielerinnen stehen. Sie haben alle einen Galan, der sie aushält und sie verlässt, wenn sie fünfundzwanzig sind. Einen anständigen Mann finden sie dann nimmer.“

„Am Hofburgtheater gibt es auch seriöse …“

„Gustav, ich verstehe dich nicht. Wie soll Eugenia mit ihren vierzehn Jahren ans Hofburgtheater kommen?“

Langsam wurde Gustav Butschek der Diskussion überdrüssig. Frauen hatten eine Neigung, Probleme herbeizureden, wo es keine gab. Eugenia hatte eine fixe Idee, nun gut, das war ihrem Alter geschuldet, die Laune würde man ihr schon austreiben. Entweder gelang ihnen das als Eltern oder den Professoren bei der Aufnahmeprüfung.

„Ich rede mit ihr“, sagte er knapp und setzte mit einer Bewegung der Hand einen deutlichen Schlusspunkt.

Wenn seine Frau ihn nicht ermahnt hätte, wäre das Gespräch mit Eugenia in Vergessenheit geraten. Es lag ihm nicht auf der Seele. Ihn, den kaisertreuen Beamten, trieben andere Sorgen um: Die Zeitungen schrieben von der geplanten Gründung einer Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, von Kritik am kapitalistischen Österreich der Habsburger, vom Elend der Wienerberger Ziegeleiarbeiter, ja, sollte Wien etwa rot werden? Von der starken Zuwanderung von Juden aus den östlichen Kronländern, ja, sollte Wien etwa noch jüdischer werden?

Was waren im Vergleich zu solchen Verwerfungen die Wünsche einer Tochter, die in der Schule Schneewittchen gespielt hatte und seither von einer Karriere als Schauspielerin träumte?

Er redete mit ihr.

So ein Vieraugengespräch zwischen Vater und Tochter war etwas so Seltenes, dass es peinlich und feierlich zugleich geriet. Das Feierliche trieb ihm Eugenia aber bald aus. Ja, sie wolle Schauspielerin werden, ja, sie erwarte seine Zustimmung, sich beim Konservatorium um die Aufnahme zu bewerben. Sie erwarte, sagte sie, nicht: sie bitte darum!

Ob sie sich darüber im Klaren sei, in welchem Ruf Schauspielerinnen stünden? Die kamen im öffentlichen Bewusstsein doch gleich nach … Gustav Butschek stockte.

Eugenia konterte, sie werde ja auch weiterhin brav zu Hause wohnen. Und überhaupt: Gingen ihre Eltern nicht auch ab und zu ins Theater, in ihre geliebten Raimund- und Nestroy-Komödien? Ja, ohne Schauspieler gäbe es solcherlei Vergnügen gar nicht!

„Das ist doch ganz etwas anderes“, wollte Gustav Butschek sagen, aber er wusste, darauf würde nur ein weiteres „Wieso?“ folgen.

Er seufzte. War ihm denn all die Jahre entgangen, was für ein willensstarkes Geschöpf seine Tochter war? Hatte er allzu lange immer nur das kleine, herzige Mädchen in ihr gesehen, das mit ihrem Drang, Geschichten zu erzählen und sie gestenreich auszuschmücken, alle unterhielt?

Nie und nimmer würde das Konservatorium sie als 14-jährige Elevin aufnehmen. Darauf musste er einfach vertrauen. Das war allemal besser, als mit der Hand auf den Tisch zu schlagen und zu sagen: „Kommt nicht in Frage! Nicht für eine Tochter aus gutem Hause!“

„Ich lerne schon Monologe von Klärchen und Gretchen auswendig, soll ich sie dir vortragen?“

Er wusste gar nicht, wovon sie sprach.

„Na, für die Aufnahmeprüfung. Klärchen aus Egmont und Gretchen aus Faust.“

Lieber nicht. Er stellte sich vor, dass seine Frau aus der Küche ins Wohnzimmer kam und sah, wie er andächtig seiner hehre Klassiker deklamierenden Tochter lauschte.

„Nun gut“, sagte er schließlich, „dann versuch’ dein Glück! Aber wenn du eine Absage bekommst, gilt die grundsätzlich: Dann machst du mir keine Spompanadeln. Dann musst du dir etwas anderes suchen.“

„Sticken und Weben und Klavierspielen. Ich weiß schon.“

Eugenia lächelte, als sie aus dem Zimmer ging. Fast kam ihm das Lächeln triumphierend vor. Aber dazu bestand doch wirklich kein Anlass.

Leicht beieinander wohnen die Gedanken, / doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. Er musste seine literarisch gebildete Tochter fragen, wo das stand. Bei Schiller vielleicht.

Ein zu verschlungner Knoten

Zieh dir etwas Ordentliches an!“ Maria Butschek stand vor Eugenias Kleiderschrank, schob einen Bügel nach dem anderen zur Seite und suchte nach einem passenden Kleid für ihre Tochter.

„Als hätte ich irgendetwas Unordentliches!“, gab Eugenia patzig zurück.

„Wie wäre es denn mit diesem dunkelblauen Kleid mit dem weißen Spitzenkragen?“

„Mama, ich gehe nicht in die Kirche!“

„Leider“, murmelte ihre Mutter. Ihr Mann hatte sich durchgesetzt und Eugenia erlaubt, sich bei der Schauspielschule zu bewerben. Sie war tatsächlich zum Vorsprechen eingeladen worden, auch wenn sie mit ihren vierzehn Jahren eigentlich viel zu jung war. Wenn es um eine Ausbildung als Kleidermacherin gegangen wäre, hätte das Alter keine Rolle gespielt, das konnte man in jungen Jahren erlernen. Aber als Kind zum Theater?

Gut, das Konservatorium in Wien hatte einen tadellosen Ruf, sie hatten sich erkundigt. Es war eigentlich eine Ausbildungsstätte für den musikalischen Nachwuchs, war im Musikvereinsgebäude in der Giselastraße untergebracht. In dieser Institution gab es einen „Lehrgang für Declamation und Mimik“. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, sollte er vor allem den Studenten im Opernfach neben der stimmlichen auch eine darstellerische Ausbildung für ihre Rollen geben. Daraus hatte sich eine Schauspielschule entwickelt. Zwanzig Jahre später sollte das Max-Reinhardt-Seminar die Nachfolge antreten.

Eugenia zeigte auf ein Sommerkleid, für das es eigentlich noch zu kalt war. Ein Jäckchen lehnte sie ab, nicht aber den Hut, den ihre Mutter aus dem Fach holte.

Im großen Vorzimmer des Musikvereins hatten sich schon einige junge Leute versammelt. Die Burschen waren älter, alle mindestens 18 Jahre alt. Unter den weiblichen Aspiranten war Eugenia sicher die jüngste. Alle saßen schweigend auf den Stühlen, die an den Wänden aufgestellt waren. Die Mädchen zerknüllten Texthefte in ihren Händen, die jugendlichen Liebhaber in spe waren damit beschäftigt, ihre pomadisierten Haare glattzustreichen oder ihre Hände zu Fäusten zu ballen. Ab und zu ging die eichene Tür zum Nebenzimmer auf und heraus trat mit rotem Kopf eine Bewerberin oder ein Bewerber. Die Mädchen fingen alle an zu weinen, aus Erleichterung, aus Frustration, aus Wut auf sich oder die Prüfer, warum auch immer. Aber Weinen tat gut. Die Mütter hielten tröstend Arme und Taschentücher bereit. Mit einem Ergebnis kam niemand, das würde ihnen schriftlich in den nächsten Tagen mitgeteilt werden.

Ich werde nicht heulen, schwor sich Eugenia, auf keinen Fall, gleichgültig, wie miserabel es läuft. Sie musste lange warten, ein schlechtes Zeichen. Im Prüfungsraum standen Musikinstrumente an der Wand, aufgestapelte Stühle, es war wohl ein Probenraum für Musiker. Hinter einem langen Tisch saßen drei Prüfer. Alle drei uralt, also jenseits der dreißig. Sie blickten freundlich. „Nun, Fräulein Butschek, dann fangen Sie doch bitte einmal an mit ‚Meine Ruh ist hin‘“, sagte der mittlere, der wohl den Vorsitz führte. „Entschuldigung, aber ich habe nicht Gretchen vorbereitet, sondern andere Rollen!“ Eugenia war irritiert. Hatte nicht in dem Anschreiben gestanden: „zwei Monologe nach Wahl“?

„Umso besser, und die wären?“

„Die Eve aus dem Zerbrochnen Krug und Viola aus Was ihr wollt.“

„Sehr schön. Mal etwas anderes. Fangen Sie doch mit Eve an!“

Sie konnte sich von einer Sekunde auf die nächste in Eves Wut auf ihren Ruprecht hineinversetzen, weil der sie des Treuebruchs verdächtigte. Schmählicher Verrat war das. Pfui!

Unedelmüt’ger, du! Pfui, schäme dich,

Daß du nicht sagst: gut, ich zerschlug den Krug!

Pfui, Ruprecht, pfui, o schäme dich, daß du

Mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst.

Gab ich die Hand dir nicht, und sagte: ja,

Als du mich fragtest: „Eve, willst du mich?“

Wenige Verse danach unterbrach sie der Prüfer: „Stopp. Danke, Fräulein Butschek. Genug der aufgeregten Eve.“ Der Nachbar zur Linken schien Protokoll zu führen und schrieb eifrig mit kratzender Feder. Der Prüfer zur Rechten interessierte sich mehr für seine Fingernägel.

„Was reizt Sie denn an der Viola?“

„Hm, die Hosenrolle.“

„Sonst nichts?“

„Das Durcheinander in der Liebe. Dass sich alle falschherum lieben. Und sich dann doch richtig kriegen.“

Der Prüfer schien zu lächeln. „Dann legen Sie mal los!“

Eugenia hatte geübt, ihre Stimme eine halbe Oktave herunterzuschrauben, aber das war ja albern. Im Spiel musste erscheinen, dass sich Viola als Junge verkleidete, aber als Mädchen liebte. Ihr Deutschlehrer hatte immer, wenn sie ein Gedicht aufsagte – und er hatte bevorzugt sie aufgerufen – gemahnt: „Nur nicht übertreiben, Eugenia, immer natürlich bleiben!“ Das hatte sie sich gemerkt.

Nicht wir sind schuld, ach! unsre Schwäch allein.

Wie wir gemacht sind müssen wir ja sein.

Wie soll das gehn? Orsino liebt sie innig,

Ich armes Untier bin gleich voll von ihm,

Und sie, Betrogne, scheint in mich vergafft.

Was soll draus werden? Weil ich Mann bin, muss

Ich an der Liebe meines Herrn verzweifeln.

Und weil ich Weib bin: lieber Himmel, ach!

Wie fruchtlos wird Olivia seufzen müssen!

O Zeit! du selbst entwirre dies, nicht ich.

Ein zu verschlungner Knoten ists für mich.

Der Prüfer nickte freundlich: „Jaja, die verschlungnen Knoten! Danke, Fräulein Butschek. Sie hören in den nächsten Tagen von uns.“ Zum Protokollanten gewandt: „Liegt die Einwilligungserklärung der Eltern vor?“ Der nickte. Eugenia stand auf, unschlüssig, ob sie jetzt entlassen war. Da erhob sich unerwartet der Fingernägel-Betrachter und legte ihr ein Blatt hin. „Sprechen Sie das!“ Sie erkannte den Text sofort, Julias Monolog aus Romeo und Julia. Eugenia sah vom Blatt auf und rezitierte frei.

Dein Nam’ ist nur mein Feind. Du bliebst du selbst,

Und wärst du auch kein Montague. Was ist

Denn Montague? Es ist nicht Hand, nicht Fuß,

Nicht Arm noch Antlitz, noch ein andrer Teil

Von einem Menschen. Sei ein andrer Name!

Was ist ein Name? Was uns Rose heißt,

Wie es auch hieße, würde lieblich duften;

So Romeo, …

„Jetzt nehmen Sie das Blatt zur Hand und sprechen Zeile für Zeile im genau gleichen Rhythmus, aber nur den Vokal Ä.“

„Wie bitte?“

„Tun Sie, was ich sage. Wenn es leichter für Sie ist, können Sie das Ä auch singen, aber bleiben Sie genau im Versmaß.“

Sie schüttelte den Kopf. Wollte der Prüfer sie zum Narren halten? Sie schüttelte mehrmals den Kopf und sang dann jubelnde Terzen: „Ä-ä ä-ä-ä-ä. Ä-ä-ä-ä …“

„Wie war’s?“, fragte ihre Mutter., als sie herauskam.

„Frag’ lieber nicht!“

Das war eine Auskunft, die ihre Mutter zufriedenstellte. Sie klang nicht nach Erfolg.

Zehn Tage später kam die Nachricht vom Konservatorium, adressiert an ihren Vater. Das Hausmädchen hatte ihr zugeflüstert, sie habe beim Abstauben zufällig einen Brief mit diesem Absender auf dem Schreibtisch ihres Vaters entdeckt.

Eugenia musste warten, bis der Vater am Abend nach Hause kam. Sie war nicht aufgeregt, kein bisschen. Es war klar, dass sie die Aufnahmeprüfung nicht bestanden hatte. Überhaupt: Wollte sie wirklich auf eine Schule gehen, wo man einen Monolog auf Ä singen musste? Und vielleicht auf Ö flöten, auf I kichern, auf Eu heulen?

Wenn sie nur gewusst hätte, was sie anfangen sollte, jetzt, da im Sommer ihre Schulzeit zu Ende ging. Ihre Mutter sprach schon von „vernünftiger Beschäftigung“. Das klang bedrohlich.

Der Vater kam, es wurde zu Abend gegessen, geplant, das Wochenende im Sommerhaus in Langenzersdorf außerhalb Wiens zu verbringen, den Garten nach langem Winterschlaf neu zu bepflanzen. Die Kinder durften schließlich aufstehen, Gustav, Arthur, Bruno und Egon auf ihre Zimmer gehen, Eugenia sollte beim Abwasch helfen.

Der Vater kam in die Küche: „Eugenia, komm, wenn du mit der Arbeit fertig bist, in mein Zimmer!“

Sie trödelte, zögerte den Zeitpunkt hinaus, spürte, dass sie doch enttäuscht war, auch wenn sie sich einen gleichgültigen Anschein gab.

Gustav Butschek thronte hinter seinem Schreibtisch, als müsse er einen säumigen Klienten empfangen, ließ seine Tochter stehen, sah sie durchdringend an, wedelte mit dem Brief in seinen Händen. „Hier steht“, er machte eine Kunstpause, als müsse er den Moment inszenieren, „hier steht, dass du die Aufnahmeprüfung bestanden hast und ab September Schülerin des Konservatoriums werden kannst.“ Eugenia blieb stocksteif stehen.

„Wieso freust du dich nicht?“, fragte er erstaunt seine Tochter.

„Weil ich es nicht glaube.“

„Wir müssen natürlich darüber reden, ob du tatsächlich diese Ausbildung antreten wirst. Deine Mutter hat sich schon andere Gedanken gemacht.“

Da schrie Eugenia laut auf: „Du hast es versprochen, Papa. Du hast es versprochen! Was man verspricht, muss man halten.“

„Gemach, gemach!“ Gustav Butschek zündete sich eine Zigarre an. „Dann müssen wir eben deine Mutter überzeugen.“

Jugendliche Liebhaberin

Repetitio est mater studiorum.“ Dieser Satz hing Eugenia bald zum Hals heraus. Sie konnte sehr schnell etwas Gelesenes im Kopf behalten. Das war ihr schon in der Schule zugutegekommen. Das war ihr auch auf dem Konservatorium keine Last, zumal sie viele Rollen lernen musste. Wenn sie die Texte nur hätte spielen dürfen. Nein, im ersten Jahr der Ausbildung wurden sie immer nur abgehört. Dieses stumpfe Aufsagen war schlimmer als in der Schule.

Textbeherrschung war etwas, das alle Theater von ihren Schauspielern erwarteten, diese Fähigkeit sollten die Schauspielschulen an erster Stelle entwickeln, alles andere würde sich finden. Aber behielt man einen Monolog nicht am besten, wenn man die Worte mit eingeübten Gesten abrufen konnte? Verbanden sich nicht Stimme, Gefühl und Mimik mit dem Text zu einer Einheit?

Die Konservatorien waren um 1890 gehalten, ihre Eleven und Elevinnen darauf zu drillen, ein Kompendium von dramatischen Rollen so zu lernen, dass sie dieses jahrzehntelang parat hatten. Wenn dann Nathan der Weise auf den Spielplan gesetzt wurde, hatte die Schauspielerin, die sich im Theaterbüro als Recha auf dem Besetzungszettel entdeckte, einen Tag Zeit, ihre Rolle zu memorieren. Damit ging sie in die zweitägige Probe, am dritten Tag ging der Lessing dann über die Bühne. Von einer sechswöchigen Probenzeit konnten die Schauspieler nur träumen. Max Reinhardt rüttelte noch nicht an den Theaterpforten.

„Manchmal ist es richtig fad“, erzählte Eugenia ihren Freundinnen, die sie glühend beneideten, dass sie das Konservatorium besuchen durfte. Erst im zweiten Jahr kamen die „Affekte“ auf den Stundenplan. Jetzt sollte im hohen Ton deklamiert werden und durch Mimik und Gestik das herzzerreißende Leiden der dramatischen Heldinnen in die Welt geschnaubt werden. Einige Schülerinnen warfen sich so in die Rollen hinein, dass sie noch halbstundenlang weinten, wenn sie längst von der fiktiven Bühne abgetreten waren.

Schillers Frauengestalten eigneten sich natürlich besonders gut, um „Affekte“ abzurufen, Luise aus Kabale und Liebe, Johanna von Orleans, Amalia aus den Räubern, Elisabeth aus Don Carlos, Maria Stuart. War das ein Seufzen, Jammern, Heulen und Wehklagen, wenn Schillers Monologe an die Rampe kamen. Bei dem Geschrei drohten die goldenen Brokattapeten der Übungsräume von den Wänden zu fallen.

Die Schauspielschülerinnen liebten insbesondere Luise Millers Wehklagen über ihre unstatthafte Liebe:

Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! – Man trennt uns! … Geh – Gott vergebe dir’s – Du hast den Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworfen, und er wird nimmer, nimmer gelöscht werden.

Da flogen Mädchenfäuste an die Brust oder in die Luft, um nach einem fiktiven Dolch zu greifen, spuckte der Feuerbrand lodernde Flammen in den erdachten Bühnenhimmel.

Es gab aber auch einen Lehrer, der immer wieder mahnte: „Sprechen Sie leiser, stiller, natürlicher, meine Damen. Das Leid kommt nicht so laut daher. Der Zuschauer soll weinen, nicht Sie.“

Meine Ruh ist hin

Ich fahr dann mal los!“ Niemand in der Runde fragte Siro, wohin. Alle wussten Bescheid. Es war das Ritual an jedem Premierenabend: Die Schauspieler saßen zusammen in einem Bierkeller, manchmal gab sich auch der Regisseur die Ehre, man trank sein Krügel, redete laut durcheinander, lachte noch lauter, Zigarettenschwaden legten sich über die Gruppe wie geheimnisvoller Nebel über eine Moorlandschaft, je schemenhafter die Gesichter im diffusen Licht, umso lauter die Stimmen. Und dann stand einer auf, zog seine Jacke an und verschwand. Alle nickten zustimmend.

Die Reaktion nach einer Premiere reichte von überschäumendem Triumph bis zum Ärger über einen vergeigten Abend. Mal schlugen die Akteure einander auf die Schulter wie uralte Freunde, mal giftete man sich gegenseitig an. Ein Wort genügte, manchmal nur das Zucken einer Braue. Dabei war dieser Faust keine eigentliche Premiere, sondern die Wiederaufnahme einer älteren Inszenierung. Faust gehörte einfach zum Repertoire, erfreute sich ungebrochener Nachfrage beim Publikum.

Heute war die Stimmung ausgelassen. Sogar Frau Seyfferth, die als Marthe während der Proben immer nur säuerlich zwischen den Kulissen gesessen und meterlange Schals gestrickt hatte, ohne irgendjemandem das Wort zu gönnen, schien gelöst. Ausgelassen natürlich nicht, das wäre ein Zustand außerhalb ihrer Körperund Seelentemperatur.

Siro Zerbi schwang sich um Mitternacht aufs Rad, um zum Bahnhof zu fahren. Es war der 23. Jänner 1893, ein schneidender Ostwind fuhr durch die Stadt. Schnee lag in der Luft. Zerbi schlug den Jackenkragen hoch. Vor dem Bahnhof wurden die Zeitungen des nächsten Tages ausgeliefert und verteilt. Auch wenn die Aufführung bis kurz vor 23 Uhr gedauert hatte, war die erste Faust-Aufführung der neuen Saison Ereignis genug, um vom Kritiker mit einer Nachtnotiz gewürdigt zu werden. Einem theaterbegeisterten Publikum wie dem Olmützer war man das schuldig. Der Platz in der Zeitung war ausgespart worden, der Setzer wartete schon mit seinem Bleikasten und hoffte, dass sich der Redakteur kurz fassen und ein bündiges Urteil minutenschnell aus sich herausschleudern würde, damit das Blatt in Druck gehen konnte. Für feuilletonistische Feinheiten war am Tag darauf Zeit, bei der Nachtnotiz ging es um Daumen hoch oder Daumen runter, Jubel oder Vernichtung – und möglichst keine halbherzigen Gesten dazwischen.

Zerbi hatte den Valentin, Gretchens Bruder, gespielt, eine Nebenrolle, die wohl kaum ausführlich gewürdigt würde. Aber wie kamen Grevenberg als Faust, Strebinger als Mephisto und Butschek als Margarete/Gretchen weg? Dieses Fräulein Butschek! Jung, unerfahren, aber mit besten Zeugnissen vom k.u.k. Konservatorium in Wien war sie in kurzer Zeit der heimliche Star am Königlich-Städtischen Theater in Olmütz geworden.

Als Gretchen sah sie hinreißend aus, ihr Gesicht mit dem Schmelz des reinen Mädchens, naiv, vertrauensselig, jeder Begeisterung und Hingabe fähig – aber in ihren Augen stand schon das Wissen, dass das Leben Schmerz bereithielt. So hatte sie ihre Rolle gespielt, bedingungslos in ihrer Leidenschaft, todtraurig in Erwartung ihres Schicksals.

Siro Zerbi fühlte sich auf den Bühnenbrettern schon als alter Hase. Er war als jugendlicher Liebhaber engagiert, zu seinem Rollenfach gehörte auch der „Bonvivant“. Es gab kaum eine Produktion, in der er nicht besetzt wurde, der Theaterleiter und Regisseur Eduard Heller wusste, was er an ihm hatte.

Heller regierte mit Zuckerbrot und Peitsche. Zerbi konnte damit gelassen umgehen. Aber Fräulein Butschek brach bei jeder Kritik in Tränen aus, die, so hatte Grevenberg einmal augenzwinkernd gesagt, „wie goldene Honigtropfen ihre Wange hinunterperlen“. Zerbi glaubte, dass der Regisseur sie tatsächlich aus diesem Grund anfuhr, weil sie mit ihren stillen Tränen noch schöner aussah als sonst.

Die Nachtnotiz war bündig: Lob und Tadel. Grevenbergs Faust mit edler Haltung, aber zu wenig Sturm und Drang, Strebingers Mephisto ein denkender Darsteller, aber nicht immer verständlich. Zerbi ein guter, kräftiger Valentin.

Na, das Übliche!

Aber: ungetrübte Freude über Fräulein Butschek und ihre Verkörperung Gretchens! Bezaubernd!

Als Siro in den „Goldenen Tiger“ zurückkam, riss ihm der Regisseur das Blatt aus der Hand, las die Notiz laut vor, bestellte eine neue Runde Bier. Siro fing an, auf dem Holztisch zu tanzen, er war noch ganz voll der ungebärdigen Kampfeslust des Duells mit Faust. Der Wirt, ein langmütiger Riese, schaute drohend von seinem Tresen in Richtung der feiernden Theaterleute. Zerbi glitt auf die Bank zurück.

Wo war denn Gretchen? Wollte sie denn gar nicht wissen, ob und wie sie in der Nachtnotiz erwähnt wurde? Siro schaute sich um. „Wo ist sie denn?“

„Sie wollte nach Hause.“

Zerbi war bass erstaunt.

„Es gibt eben charakterstarke Persönlichkeiten, die sich nicht vom Lob der Journaille abhängig machen.“ Heller gab sich ironisch. Siro Zerbi aber wunderte sich: dieses Fräulein Butschek! Verschwand einfach so mir nichts, dir nichts und kümmerte sich keinen Deut, wie die Kritik ihr Spiel aufgenommen hatte. Vielleicht war ihr der Beifall des Publikums genug gewesen. An Blumensträußen hatte es ja nicht gemangelt. Am Ende der Vorstellung waren sie wie von herbstlichen Windstößen auf die Bühne geweht.

So jung, so unerfahren, so selbstsicher. Chapeau! Dabei hatte er sich doch für heute Abend eine Annäherung versprochen, vielleicht einen Kuss im Rausch der Feier. Der löste sich im dicken Bierdunst der Gaststube in Nichts auf.

Am übernächsten Tag aber kam das Fräulein Butschek mit dem „Mährischen Tagblatt“ unter dem Arm zur Vorstellung, tat in gespielter Bescheidenheit so, als habe sie das Blatt erst gerade gekauft. Die Spuren eifriger Lektüre waren aber nicht zu übersehen. Warum denn auch? Die Kritik konnte sich lesen lassen: Volle ungetrübte Freude konnte man an dem Gretchen des Frl. Butschek haben. Ihr ganzes Wesen atmete die naive Sentimentalität, mit der Goethe sein Gretchen erfüllt sehen wollte. Die kindlich-großen Augen blickten so naiv-fragend in die Welt, die Sprache war so schlicht, so ungesucht, und erst die träumerische Nachdenklichkeit, die durch das erste Aufdämmern der Liebe erzeugt wird, war von entzückender Natürlichkeit. Die Freude beim Anblicke des Schmuckes war kindlich-anmutig, der Schauder beim Anblicke Mephistos von intensiver Kraft. Der Ton, mit dem sie ihre häuslichen Freuden schilderte, war voll herziger, vertraulicher Schlichtheit. Dann folgte die ungekünstelte Liebesscene und der mit rührender Schwermuth vorgetragene Monolog „Meine Ruh ist hin“, welcher mit dem Hilferuf an die mater dolorosa, dem hilflosen Aufschrei der Kinderseele den Glanzpunkt der Leistung bildeten, einer Leistung, die vollkommen bestätigt, was wir so oft schon von dem reichen Talente der jugendlichen Darstellerin aussprachen.

Grevenberg, der als Faust ziemlich zerrupft wurde und sich auch gehörig ärgerte, behauptete, dass jeder Schauspieler nach Lob giere, eingestanden oder uneingestanden. Eine Sucht, die immer größer würde, je mehr man sie befriedigt glaubte. Man könne als Mitspieler oder Zuschauer an Lobsprüchen nicht genug übertreiben, alles würde für bare Münze genommen. Wovon solle ein Schauspieler auch sonst leben? Von dem mageren Salär bestimmt nicht.

Das Fräulein Butschek stand erst am Anfang ihrer Karriere, Anerkennung befeuerte sie. Aber Sucht? Das wies sie energisch zurück.

Nach einer Faust-Vorstellung brachte ihr die Maskenbildnerin einen üppigen Strauß gelber Rosen in die Garderobe. „Na, Sie haben aber einen reizenden Galan“, flachste sie und wartete, dass Eugenia die Karte las, die zwischen den Rosen steckte. In Olmütz kannte ja jeder jeden. Das gäbe doch einen netten Klatsch in der Stadt, wenn herauskäme, was für ein reicher älterer Herr dem Fräulein Butschek Rosen schickte.

Aber Eugenia schob die Karte wortlos in die Tasche. Es stand auch nur ein Wort darauf.

Verehrung.

Primavera

In ihrem Postfach im Theater steckte ein Brief, ein richtig edles cremefarbenes Kuvert mit eingeprägtem Absender: Carl Berghof, Direktor. Jessas, das konnte nur Unheil bedeuten. Sonst lagen nur lose Zettel im Garderobenfach mit knappen Anweisungen und Informationen: Arbeiten am Bühnenboden, Fortschritte beim Brandschutz, Ankündigung eines Gastspiels und am häufigsten Mitteilungen über kurzfristiges Einspringen, weil sich eine Kollegin krank gemeldet hatte. Da hatte man drei Stunden Vorbereitungszeit und vor der Vorstellung gab es eine kurze Stellprobe. Auch wenn man die Rolle noch nie gespielt hatte, hieß es: „So etwas haben Sie doch am Konservatorium gelernt, das schaffen Sie schon.“

Aber jetzt: ein verschlossener Brief vom Direktor persönlich. Eine Kündigung? Das konnte nicht sein, sie hatte einen Vertrag auf ein Jahr. Sie hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, war immer pünktlich zur Probe erschienen, zur Vorstellung selbstredend auch. Nicht einmal auf ein Techtelmechtel mit einem Kollegen hatte sie sich eingelassen, und wäre das ein Grund, sie zu feuern?

Sie öffnete den Brief erst, als sie in der Garderobe auf einem Stuhl saß. Da bat der Herr Direktor, auch im Namen seiner Gattin Johanna, das Fräulein Butschek zu einem geselligen Abend im kleinen Kreise in die Villa Berghof am Juliusberg.

Sie fasste es nicht. Sie, die kleine Elevin Eugenia Butschek, wurde zum Direktor und Kapellmeister Berghof eingeladen? Ob das ein Missverständnis war? Sollte sie sich umhören?

In den nächsten Tagen sickerte durch, dass vom Schauspiel die Stars wie die Herren Grevenberg und Zerbi und die erste Liebhaberin und Grande Dame Lucie Lißl eingeladen waren. Eugenia erzählte Siro Zerbi, dass sie auch eine Karte erhalten hatte.

„Donnerwetter, der Berghof hat was mit Ihnen vor! Da müssen wir uns jahrelang abschuften, um zu solch einer Ehre zu kommen, und Sie sind gerade einmal vier Monate an dieser Bühne und zählen schon zum erlauchten Kreis. Küss die Hand, gnä’ Frau!“

Zerbi wollte sie von ihrer Wohnung abholen, aber sie wehrte freundlich ab.

Natürlich hatte sie nichts Passendes anzuziehen. Was war überhaupt passend? Sie schrieb nach Hause, bat die Eltern um eine Geldanweisung, um nicht in einem alten Fetzen beim Direktor erscheinen zu müssen. Sie hatte kaum Zeit, in Geschäfte zu gehen, die Tage waren bummvoll mit Proben, die Abende mit Vorstellungen, dazwischen musste Text gelernt werden.

In Wien war es üblich, dass ihre Mutter mit ihr zum Einkaufen ging. Natürlich gefiel ihrer Mutter nie, was ihr gefiel, jedes Kleid war zu kurz, zeigte zu viel Bein, die Ärmel waren nicht lang genug, der Ausschnitt hingegen zu tief. Für Maria Butschek gab es nur ein Kriterium: Kleidung musste vernünftig sein. Schließlich aber kapitulierte sie doch immer vor der brillanten Zermürbungstaktik ihrer Tochter.

Alleine in Olmütz einzukaufen, ohne Widerstand zu spüren, war einfacher, aber auch weniger lustvoll. Und war nicht die Stadt für ihren Kleidergeschmack viel zu provinziell?

Was Eugenia davontrug, war ein Kleid, kein Sieg.

Am Oberring gab es mehrere feine Damenconfectionshäuser. Im Geschäft von Ferdinand Löschner wurde sie fündig, entschied sich für ein einfaches schwarzes Kleid aus Wollgeorgette, das Oberteil war schräggeschnitten, ein Hauch von Raffinesse, der wadenlange Rock lief zur Glocke aus. In einem der vielen Glasgeschäfte kaufte sie eine spitz zulaufende Nadel aus rotem Glas, die steckte sie sich nicht ans Kleid, sondern ins Haar, das sie in einem üppigen Knoten gebändigt hatte.

Das Interieur der Berghof-Villa glich dem ihres Elternhauses: gediegenes Biedermeier, etwas opulenter und teurer als daheim. Das Ehepaar Berghof begrüßte sie herzlich, Carl mit lautstarker Jovialität, Johanna zurückhaltend. Sie führte wie ihr Mann Regie in der Oper oder stattete seine Inszenierungen aus. „Mädchen für alles“, redete sie ihre Rolle klein. Das Theater in Olmütz war ein Berghofscher Familienbetrieb.

Im Salon standen schon einige Gäste herum, als Eugenia eintraf. Berghof stellte sie vor: „Und das ist unser außerordentlich begabtes Fräulein Gretchen Butschek.“ Natürlich korrigierte er sogleich seinen absichtsvoll gesetzten Fehler. Jeder kannte sie eben aus dem Faust.

Neben den Theaterleuten und einigen Stars der Oper hatte Berghof offensichtlich auch ein paar private Freunde eingeladen, die nichts mit Theater und Musik zu tun hatten. Seine Tennisfreunde vielleicht oder großzügige Mäzene?

Sie hatte noch kein Glas in der Hand, da stand schon Siro Zerbi neben ihr, bewunderte lautstark ihren Haarschmuck. Er würde heute Abend wohl nicht von ihrer Seite weichen. In der letzten Zeit entwickelte er sich immer mehr zu einer Klette. Immer noch besser als der „Erste Held“ Julius Grevenberg, der ihr ständig altväterliche Ratschläge erteilte. Als müsse das Küken erst einmal bescheidene Körner picken. So ein Gockel!

Im Speisesaal sah es nicht nach einem zwanglosen Empfang aus, sondern nach einem sehr formellen Abendessen an einem formidabel gedeckten Tisch. Kristall blinkte, Silber glänzte, Servietten konkurrierten mit den gestärkten Schürzchen der Serviererinnen um das blendendste Weiß. So steif würde dann wohl auch der Abend werden. Gut, dass es Siro gab, der war für seine lästerliche Zunge berühmt. Aber Siro wurde von der Gastgeberin als Tischherr neben Lucie Lißl gesetzt. Eugenia fand sich neben einem der Freunde des Hauses wieder, einem sehr adretten jungen Mann mit schönen braunen Augen hinter einem Zwicker und einem Oberlippenbart über schmalem Mund. Ja, aber was sollte sie denn mit dem reden? Das würde ja ein quälender Abend werden.

„Primavesi“, stellte sich ihr Tischherr vor.

Was für ein schöner italienischer Name, er erinnerte sie an Primavera, klang wie der lebhafte Ausruf der Freude beim Anblick einer Frühlingswiese.

Wie anders, wie plump hörte sich da der Name Butschek an. Vielleicht war ja einer ihrer Vorfahren ein Bergarbeiter im schlesischen Kohlerevier gewesen, da hätte der robuste Name gepasst.

Ja, er habe italienische Vorfahren. Sein Urgroßvater Paolo sei aus dem Piemont, dem Dorf Pognana am Comer See nach Olmütz gekommen und habe sich hier angesiedelt.

Der Herr Primavesi hieß nicht Paolo mit Vornamen, auch nicht Alessandro oder Leonardo oder Federico, sondern knapp und deutsch: Otto. Der Name stellte ihn aus lichten italienischen Höhen wieder auf die Füße.

Eigentlich wollte Eugenia ihren Tischnachbarn fragen, was er in Olmütz arbeitete, oder fragte man besser, was für eine Position er bekleidete?

Dazu kam sie nicht. Er ergriff die Initiative und rühmte ihr Spiel auf der Bühne. Ergreifend sei sie als Gretchen. Das hatte sie schon öfters gehört. Natürlich freute es sie trotzdem. Ob er denn regelmäßig ins Theater gehe?

Da zählte ihr dieser erstaunliche Mensch zwischen Vorspeise und Nachtisch nahezu alle Rollen auf, die sie in dieser Saison von September bis Jänner gespielt hatte. Sie ließ vor Erstaunen beinahe den Löffel in die Suppentasse fallen. Die Melanie in Fräulein Frau, die Abigail in Ein Glas Wasser, die Pia in Ganghofers Hochzeit von Valeni, das Klärchen im Egmont, die Beatrice in der Braut von Messina, die Thekla in Nestroys Mädel aus der Vorstadt, die Isabel in Calderons …

„Mah, lernen Sie alle Theaterzettel auswendig?“

Ihr Tischnachbar sah sie mit seinen nussbraunen Augen an: „Ich gehe in alle Vorstellungen und bewundere Ihre Kunst, Fräulein Butschek.“

„Das sollten Sie einmal meinen Eltern schreiben.“

„Waren die etwa nicht einverstanden mit ihrem Entschluss, Schauspielerin zu werden?“

Da kam sie ins Plaudern. Wie ihr Vater und mehr noch ihre Mutter sich gesträubt hatten, welche Kämpfe sie hätte durchfechten müssen, wie es auf dem Konservatorium gewesen sei. Wie glücklich sie in Olmütz sei, fast jeden Abend stehe sie auf der Bühne. Heute sei die große Ausnahme.

„Ist das nicht ein anstrengendes Leben?“

„Allerweil beinhart. Aber großartig.“

Sie vergaß zu essen. Das Serviermädchen wollte die Teller mit dem Fisch abräumen, sie hatte ihn noch gar nicht angerührt. Aber auch vom Teller des Nachbarn glurte die Forelle unberührt aus toten Augen.

Direktor Berghof klimperte mit dem Messer gegen sein Glas, erhob sich, hielt eine kleine Rede. Wie das königliche Theater in Olmütz im Konzert der Theater des Reiches glänzend dastehe. Eine Wiener Zeitung habe es, was die künstlerische Qualität angehe, kürzlich an die vierte Stelle aller Theater des Landes gestellt. Das kleine Olmütz auf eine der obersten Sprossen der Stiege in den Himmel der Glückseligkeit. Wem war das zu verdanken? „Familie Berghof“, rief Siro Zerbi vorlaut. Alle lachten. Natürlich wiegelte der Direktor ab: Allen Mitwirkenden, allen wunderbaren Sängern, Schauspielern, Technikern …

„… und allen Souffleusen“, warf Zerbi ein. Er war berühmt dafür, ab und zu einen „Hänger“ zu haben, im Text steckenzubleiben und dann mordsmäßig zu improvisieren, was dem Publikum selten auffiel, für die Kollegen aber eine rechte Gaudi war.

„…und den Freunden des Theaters für ihre ideelle und materielle Unterstützung.“

Die Mehlspeise wurde aufgetragen. Die ließ sich Eugenia aber nicht entgehen. Topfenstrudel mit Vanillesauce, ein Schmankerl.

„Welches Stück hat Ihnen denn bisher am besten gefallen?“, fragte sie ihren Nachbarn, als der letzte Brösel verschwunden war.

„Alle rühmen Sie zu Recht als Gretchen, da sind, glaube ich, alle Komplimente gesagt und geschrieben. Für mich waren Sie aber auch als Ophelia ungemein, außerordentlich…“

Der Herr kam doch wohl nicht ins Stottern!

„… wie Sie das Mädchen als Wahnsinnige gespielt haben, in der Umnachtung nicht nur Leid, auch viel Trotz, das war berührend.“

Trotz? Interessante Deutung. Der Herr schien ja wirklich ganz genau hinzuschauen.

Am Ende des Abends bot er ihr Begleitung an, gern hätte er eine Droschke gerufen, aber sie wollte lieber zu Fuß gehen, und natürlich musste sie mit Margarete kokettieren: „Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen.“ Und was antwortete der Herr an ihrer Seite? „So etwas hab ich nie gesehn. / Sie ist so sitt- und tugendreich, / Und etwas schnippisch doch zugleich.“

Jessas, der Mann konnte ja den Faust auswendig hersagen. Er musste doch vom Theater sein. Oder etwas Ähnliches.

„Sind Sie ein Lehrer?“

„Nein.“ Herr Primavesi lächelte fein.

Auf dem Weg durch die Gassen der Altstadt über den Unteren Marktplatz mit der im Dunkeln bedrohlich wirkenden Dreifaltigkeitssäule sprachen sie wenig. Es war kalt, es war Winter, die Brunnen waren abgedreht, die Schritte auf dem Pflaster hallten übertrieben laut.

Als sie vor dem Haus standen, in dem Eugenia ein Zimmer bei einer immer schlechtgelaunten Wirtin bewohnte, dachte sie zum ersten Mal: „Wie schäbig das hier aussieht. Da ist der Glanz der Bühne aber schnell zum Teufel.“

Sie bedankte sich artig für das Geleit. „Gute Nacht, Herr Primavera.“ Sie stutzte, brach dann in heftiges Lachen aus. „Verzeihen Sie meinen Versprecher. Ich bin so verliebt in Botticellis Bild.“

„Haben Sie es in den Uffizien gesehen?“

„Ich war noch nie in Florenz.“

„Sie werden eines Tages nach Florenz kommen, Fräulein Butschek!“

Die Gläser des Zwickers spiegelten im Licht der Straßenlaterne. Dann war der Herr „Primavera“ verschwunden.

Weh dem, der lügt

Die Proben für Grillparzers „Weh dem der lügt“, waren in vollem Gange. Eugenia war für die Rolle der Edrita besetzt. Im Vergleich zu den vielen seichten Lustspielen auf dem Spielplan, die das Publikum angeblich so heiß liebte, war Grillparzers Komödie ein Gustostück, ein kluges dazu, und die Edrita eine gscheite Rolle. Kaum zu glauben, dass die Uraufführung 1838 ein Misserfolg gewesen war und Grillparzer sich verbittert von der Bühne zurückgezogen hatte.

Endlich konnte sie einmal etwas anderes spielen als ein naives Mädchen mit unschuldigem Augenaufschlag. Edrita ist keck, nicht auf den Mund gefallen, hat Schneid. Gleich am Anfang hat sie einen Auftritt mit Leon und putzt den Burschen gehörig herunter. Als der herablassend davon spricht, dass es bei den Weibern nur auf Schönheit ankomme: Schönheit war und ist / So Adelsbrief als Doktorhut den Weibern, darf er sich aber etwas anhören:

Verwegener!

Man rühmt die feinen Sitten deines Volks,

Du aber bist entartet und gemein.

Was sahst du wohl an mir, was sprach, was tat ich,

Das dich zu solcher Dreistigkeit berechtigt?

Herrlich, sich so entrüsten, Bosheit und Zorn in die Stimme zu dampfen, mit den Füßen aufzustampfen, statt in Liebesleid elegisch zu hauchen. So richtig aufdrehen konnte sie in der Szene mit ihrem Bräutigam, dem dummen Galomir, den sie mit List und Tücke ausschaltet, um Leon und seinem Freund Atalus die Flucht zu ermöglichen. Diese Umkehrung: schwacher Mann und starkes Weib, die war so recht nach ihrem Herzen.

Der Premierenapplaus war gewaltig. Grillparzer erfreute sich zwar nicht der Beliebtheit eines Nestroy, galt aber als Säulenheiliger des österreichischen Theaters, und wenn er so leicht gespielt wurde, dass einen der Tiefsinn nicht weiter inkommodierte, war der Erfolg gesichert. Dabei hatte es das Stück doch in sich: Leons wörtlich-wahre Rede wird zum perfekten Mittel der Täuschung. Aber Edritas Liebe ist ein aufrichtiges Gefühl, da ist nichts verlogen.

Am Bühneneingang lag wieder ein Strauß gelber Rosen, besonders prächtig an diesem Abend, Premierenformat. „Verehrung.“ An diesem Abend konnte sich Eugenia nicht zurückhalten, den Portier zu fragen, wie denn der Herr aussehe, der den Strauß abgegeben habe. Vielleicht ein Bursch aus einer Gärtnerei? Oder ein älterer Herr?

„O nein, ein fescher junger Herr im Frack, schlank, groß, mit einem Zwicker auf der Nase.“

Eugenia wären fast die Blumen auf den Boden gefallen.

„Ach so!“

Bei der Premierenfeier lästerte der Herr Marx, der den Galomir gespielt hatte: „Schon wieder ein Strauß vom Rosenkavalier, Mädel, jetzt verrat’ uns endlich, wer es ist.“

„Das wüsste ich selbst gern.“ Aber jetzt wusste sie es.

Fast jeder im Theater und in der Stadt hätte ihr auch etwas zur Familie Primavesi sagen können, aber da sie neu war, hatte sie keine Ahnung. Da half der Zufall nach. Am nächsten Tag blätterte sie in einer Probenpause in den beiden Olmützer Tageszeitungen, die in der Kantine auslagen: Das „Mährische Tagblatt“ und „Die neue Zeit“.