Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

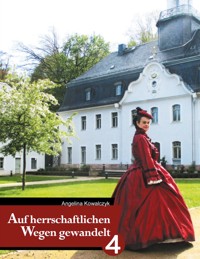

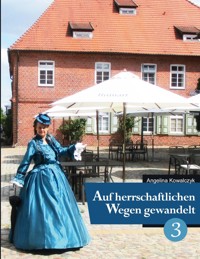

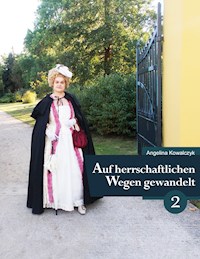

Dieses Buch ist das Ergebnis diverser Reisen zu Schlössern, Gutshäuser und Villen in verschiedenen Regionen Ostdeutschlands. Die Autorin besuchte alle beschriebenen Orte selbst, recherchierte die Geschichte und Geschichten hinter den Gebäuden und machte Fotos, wo immer es ihr möglich war.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Schloss und Gut Liebenberg

Besuch von Rheinsberg und dem Schloss

Schloss Ziethen

Schloss Wulkow

Schloss Gusow

Schloss Trebnitz

Schloss Jahnsfelde

Schloss Kleßen

Ein Schloss in Brandenburg – Schloss Plaue

Schlossanlage Reckahn

Schloss Neuhardenberg

Schloss Frauenmark

Gutshaus Lalendorf

Schloss Teschow

Gutshaus Alt-Sührkow

Gutsanlage Bristow

Gutshaus Bülow bei Teterow

Schloss Schorssow

Schloss Vietgesd

Renaissance Schlossanlage Güstrow

Schloss „Burg Schlitz“

Kurztrip nach Schwerin und Schloss

Die Schlösser in Mirow

Entdeckungen in Ludwigslust – Schloss und Palais

Jagdschloss Friedrichsmoor

Schloss Neustadt/Glewe

Schlosspark Luckau

Wasserschloss Fürstlich Drehna

Schloss Lübben im Spreewald

Schloss Lübbenau

Schloss Vetschau

Das Dessauer Residenzschloss

Das Stadtschloss in Magdeburg und Stadtvillen

Besuch von Schloss Wiesenburg/Fläming

Der Pückler Park in Bad Muskau

Schloss Moritzburg

Barockschloss Rammenau

Besuch des Wörlitzer Parks

Schloss Oranienbaum – nahe Wörlitz

Besuch auf Burg Stolpen

Schloss und Park Pillnitz

Schloss Klink in Mecklenburg

Schloss – Hotel Groß Plasten

Schloss/Herrenhaus Klein Plasten

Schloss Molsdorf

Schloss Mönchshof – nahe Gotha

Schloss Friedenstein in Gotha

Schloss Friedrichsthal Gotha

Schloss und Stadt Neustrelitz

Schloss Fürstenberg/Havel

Ich habe mich verliebt – in eine Stadt DRESDEN

Die Elbschlösser Dresden

Gutsgelände Groß Machnow

Schloss Zossen

Schloss und Park Baruth

Gutshaus Satzkorn – nahe Potsdam

Schloss Kartzow

Schloss Stülpe bei Luckenwalde

Schloss Bredenfelde in Mecklenburg

Schloss Kittendorf

Schloss Grochwitz bei Herzberg/Elster

Die Marxsche Villa Herzberg/Elster

Das Schloss in Bad Wilsnack

Das Schloss Grube

Schloss Sigrön bei Grube

Schloss Rühstädt – nahe des Storchendorfes Rühstädt

Das Bischofsschloss Fürstenwalde

Das Jagdschloss Fürstenwalde

Villa Contessa in Bad Saarow

Nachwort

Quellen und Literaturangaben

Vorwort

Nach meinem ersten Buch über Berliner, Potsdamer und grenzende Anwesen hatte ich noch immer so viel Material, das ich mich zu diesem zweiten Buch entschieden habe. Auch wurden so viele wunderbare historische Bauten noch nicht genannt.

Nach dem Ärger über Fotorechte habe ich mich nun grundsätzlich entschieden, bei meinen Besuchen vor Ort die Fotos in zwei Kategorien zu unterscheiden. Einmal die geplanten Bilder für die Veröffentlichung nach der Panoramaperspektive, zum Anderen die rein privaten Aufnahmen auch innerhalb der Parks, die bestenfalls einen Platz an meiner Wohnungswand finden werden. Davon ausgenommen sind natürlich die Orte, die mir eine Genehmigung erteilt haben und somit auch ausführlicher dargestellt werden.

Leider haben sich viele Betreiber oder Eigentümer nie bei mir zurück gemeldet, auch nach mehreren Versuchen von meiner Seite. Schade, denn kostenlose Werbung und eine Einladung für andere Personen sind wohl nicht immer erwünscht. Warum übernimmt man dann ein historisches Gebäude und richtet oftmals sogar ein Hotel ein?

Aber egal. Umso mehr weiß ich andere Verwaltungen zu schätzen, die ihre oft wunderbar restaurierten Gebäude gerne präsentieren und zu recht stolz darauf sind.

Begeben wir uns nun wieder auf eine Reise in die Vergangenheit und genießen Sie mit mir zusammen diese Orte zu besuchen.

März 2018

Schloss und Gut Liebenberg

Etwa 1400 wurde das Löwenberger Land an einen Hans von Bredow veräußert. Bis ins 18. Jahrhundert blieb diese Familie von Bredow der Gegend verbunden. Dann starb ihre Linie aus, Teile des Anwesens waren vorher schon durch Käufe in andere Hände gegeben worden.

Der Dreißigjährige Krieg verwüstete das Land sehr stark. 1652 hatte eine Familie Hertefeld das Land erworben. Jobst Gerhard von Hertefeld wurde vom Kurfürsten zum Oberjägermeister ernannt und ließ sich darauf in Liebenberg ein Herrenhaus samt Garten errichten. Sein Sohn Ludwig Kasimir von Hertefeld erbaute ein eingeschossiges Wohnhaus, den Vorgänger des heutigen Schlosses.

1816 wurde das gesamte Gelände umgebaut, das Schloss wurde aufgestockt und 1829 beauftragte man Peter Joseph Lenné den Garten zu gestalten. Es entstand ein florierender Gutsbetrieb. Nach dem Tod des „alten Hertefeld“ übernahm die Großnichte Alexandrine Freiin von Rothkirch, verheiratete Eulenburg, den Gutsbetrieb, da keine Kinder als Erben vorhanden waren. 1888 verstarb Conrad zu Eulenburg, der Sohn Philipp, verheiratet mit der schwedischen Gräfin Augusta Sandels, übernahm das Erbe.

Kronprinz und späterer Kaiser Wilhelm II. war dem „Eulenburger“ sehr verbunden. 1895 errichtete man den sogenannten „Kaiserbrunnen“ im Schlosshof. Später sollte sich Wilhelm II. von dieser Männerfreundschaft distanzieren.

In der Zeit des Nationalsozialismus hatte der Gutsherr Friedrich Wend zu Eulenburg enge Kontakte zu hohen Funktionären und lud diese zu sich ein. So jagte auch Hermann Göring nicht nur einmal in den angrenzenden Wäldern. Die in Liebenberg aufgewachsene Nichte des Gutsherrn, Libertas, wurde zu einer überzeugten Gegnerin des NS Regimes. Sie war mit Harro Schulze-Boysen verheiratet und gehörte ebenfalls der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ an. Bis die gesamte Gruppe entdeckt und zum Tode verurteilt wurde.

Nach dem Krieg besetzten Einheiten der Roten Armee das Gut. Es wurde beschlagnahmt und alle Angestellten wurden interniert. Aus dem Gut wurde ein Saatzuchtbetrieb. Eine Sprengung des Schlosses konnte verhindert werden, es wurde als Verwaltungsgebäude, Kindergarten, Schule und Wohnheim genutzt.

Das nahe gelegene Seehaus wurde zum Sperrgebiet und konnte auf keiner Karte der DDR mehr ausgemacht werden. Es wurde zum Erholungsheim für hohe SED-Kader, die hier jagten.

Dann verfiel das Gutsgelände. 1991 kam es unter die Verwaltung der Treuhand. Das gesamte Dorf konnte verkauft werden. 2001 begannen Bauarbeiten. 2005 konnte ein Schulungs- und Tagungszentrum im Schloss eröffnet werden, das der DKB Stiftung gehört. Ein Hotel bietet ruhige Zimmer an in historischen Schlossräumen. Das gesamte Areal wird gewerblich und kulturell genutzt.

2015 kam ich mit einer Bustagestour dorthin und war vom Umfang des Geländes überrascht. Viele historische Gebäude erstrahlen in neuem Glanz, auf dem alten Gut wurde fleißig weiter gewerkelt. Leider war meine Zeit sehr begrenzt. Ich staunte nicht schlecht über die alte Kirche, die sich unmittelbar vis a vis des Schlosses befindet. Auch der Garten, eigentlich ein Park, lud ein zu Spaziergängen und Entspannung. Da ich keine Erlaubnis der Eigentümer besitze, kann ich die Fotos von dort leider nicht verwenden.

Blick von außen auf das Liebenberger Schloss

Besuch von Rheinsberg und dem Schloss

An der Stelle des heutigen imposanten Schlosses stand einst eine Wasserburg. 1464 hatte die Familie von Bredow durch eine Heirat das Anwesen von den von Platen übernommen. Im Dreißigjährigen Krieg sehr schwer beschädigt, wurde das Schloss 1618 an einen Kuno von Lockow verkauft. Nachdem diese Linie ausgestorben war, übernahm Kurfürst Friedrich Wilhelm den Besitz und schenkte es seinem General Franz du Hamel.

1734 wurde es wieder an den preußischen König Friedrich Wilhelm I. verkauft, welcher es seinem Sohn Kronprinz Friedrich, dem späteren Friedrich II. schenkte. Dieser bezog es 1736 mit seiner Frau, der Kronprinzessin Elisabeth Christine. Das Schloss wurde umfangreich umgebaut und erweitert. Friedrich gründete dort die erste Freimaurerloge in Preußen. 1740 bestieg er den preußischen Thron und beendete seinen Aufenthalt in Rheinsberg. Diese Zeit gilt bis heute, als die glücklichste für das Kronprinzenpaar. Rheinsberg verblieb in der königlichen Familie.

Nur 4 Jahre später schenkte Friedrich das Schloss seinem jüngeren Bruder Heinrich. 1752 zog dieser mit seiner Frau Prinzessin Wilhelmine von Hessen-Kassel dort ein und lebte dort bis zu seinem Tod. Während dieser Zeit wurde das Schloss umgebaut und der Park neu gestaltet. Prinz Heinrich ließ sich eine eigene Grabstätte in Form einer Pyramide errichten, in welcher er 1802 beigesetzt wurde.

Bis 1945 gehörten der Park und das Schloss mit seinen Nebengebäuden dem Hause Hohenzollern. Zur Zeit der DDR befand sich eine Diabetiker-Klinik im Schloss.

Heute gehören der Park und das Schloss der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Alles wurde saniert und wird es teilweise noch immer. Es erstrahlt in hellen Farben und kann als Museum besichtigt werden.

Anfang Oktober 2015 besuchte ich die Anlage mittels einer Bustagestour. Ich klinkte mich etwas aus und ging meiner eigenen Wege. Vor dem Park standen Kutschen und ich überlegte nicht lange und gönnte mir eine ½ Stunde Fahrt durch das alte Städtchen. Leider war meine Zeit begrenzt. Danach wandelte ich noch etwas durch die weitläufige Parkanlage, besuchte vorher das Schloss.

Mit einem Ticket in der Hand betrat ich die eigentliche Schlossinsel und sah mich um. Der Blick auf den See entschädigt für manche Strapaze. Ich eile mich das Schloss anzusehen. Unweigerlich muss ich an die spätere Königin Elisabeth Christine denken. Als ich an einem Gemälde von ihr vorbeikam, deutete ich eine kleine Verbeugung, einen Hofknicks an zu ihrer Begrüßung.

Der Festsaal ließ mich schweben, wie gerne hätte ich dort getanzt. An einer kleinen Tapetentür erlebte ich ein wahres Glücksgefühl. Bereits als Kind wünschte ich mir, einmal eine solche Geheimtür zu passieren. Heute endlich war es mir bewusst vergönnt, danke dafür.

Ich war auf einmal wieder inmitten der Geschichte. Raffte meine Röcke und schwebte durch die Räume, als wenn ich nie etwas anderes täte. Ich stapfte die Treppe möglichst majestätisch herab und stand bald darauf wieder an den kleinen Arkaden, wo mein Schlossbesuch begonnen hatte. Ich beschloss einmal wieder zu kommen, mehr Zeit mitzubringen.

Wer Schloss Rheinsberg nicht kennt, sollte es einmal besuchen. Es lohnt sich sehr, zumal der Muschelsaal inzwischen auch restauriert worden ist und für Besucher zugänglich.

Blick von der Straße auf das Schlossgelände

Schloss Ziethen

Das Schloss ist unweit von Oranienburg gelegen, in der Nähe von Kremmen. Es hat eine lange Geschichte. 1355 wurde es von der Familie von Bredow erbaut. Nach dem 30jährigen Krieg übernahm die Familie von der Lütke das Anwesen vom großen Kurfürsten selbst. Da befand es sich in einem stark demolierten Zustand.

Im barocken Stil neu aufgebaut, wechselte es ab 1776 mehrfach seine Besitzer. 1798 bis 1819 gehörte das Herrenhaus Generalfeldmarschall Gerhard Leberecht von Blücher. 1879 wurde es von Ottonie von Massow, geborene von Bülow, erworben. Seitdem blieb es im Besitz der Familie von Bülow bis zum Ende des 2. Weltkrieges.

Nach 1945 war es zeitweilig ein russisches Lazarett, danach eine Unterkunft für Flüchtlinge. Im Rahmen der Bodenreform 1949 wurde die Familie von Bülow enteignet. Ins Erdgeschoss zogen eine Schule, ein Kindergarten, später ein Jugendclub und eine LPG Kantine.

Nach der Wende war das gesamte Gelände stark verfallen. Per Pachtvertrag gelangten die Erben wieder an das Anwesen. Eine Rückübertragung war wegen der Bodenreform nicht möglich. 1994 übernahm Edith Freifrau von Thüringen, geborene Bülow, mit ihrer Familie das verfallene Herrenhaus und den Park. Mit großem Aufwand sanierten sie – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Im November 2015 besuchte ich im Rahmen einer Bustagesfahrt das Gelände, verbunden mit dem Besuch eines Kammerkonzertes. Leider hatte ich sehr wenig Zeit, um mich umzusehen. Im einstigen Wintergarten befindet sich heute ein sehr stilvolles Restaurant. Das Kammerkonzert wurde im Großen Saal veranstaltet, der sehr gut besucht war. Es war ein Konzert auf sehr hohem Niveau.

In der Pause sah ich mich etwas um, besonders die freitragende Treppe im Foyer ist ein echter Hingucker. Während des zweiten Teils des Konzertes, tippte mich etwas auf die Schulter. Eigentlich ein Unding, da ich in der letzten Reihe saß. Als ich mich umwandte, sah ich nichts, aber wenig später fiel ein Nagel oder anderer Gegenstand in genau der Wand, an der ich saß. Mit einem leisen Schmunzeln sah ich mich um, es gab hier also Hausgeister. Ich dankte Ihnen beim Verlassen für den kleinen Gruß.

Einen Besuch ist es wert, aber man kommt ohne Auto nur sehr schlecht dort hin. Aber es ist ein Ort der Stille und sicher auch so manchem Geheimnis. Ein privates Hotel sichert die Unterkunft. Sicher werde ich auch einmal wieder zurück in seine Mauern finden. Die Anwesenheit des „Hausgeistes“ hat mich neugierig gemacht.

Eingangsportal und Blick auf das Schloss Ziethen

Schloss Wulkow

Der Namen soll vom slawischen stammen und in etwa „Wolf“ bedeuten. Warum es so heißt, keine Ahnung. Vielleicht gab es ja früher einmal mehr Wölfe als woanders dort.

1361 bis 1646 war die Familie von Schapelow Lehnsherr auf Gut Wulkow. Ab 1646 gelangte das Gut durch Heirat mit Margarete Tugendreich von Schapelow an Georg von Derfflinger. Der letzte Sohn des Derfflinger starb kinderlos und Wulkow gelangte in den Besitz des Rittmeisters Georg Friedrich von Ziethen.

1792 kaufte der Landrat und Domherr Albrecht Wilhelm von Pannewitz das Anwesen. Dieser starb 1825 kinderlos. Nach der Heirat Wilhelmine von Pannewitz mit dem Feldmarschall Wilhelm Magnus von Brünneck gelangte dieser in den Besitz. Nach deren Tod kamen Wulkow, Trebnitz und Hermesdorf in den Besitz der Familie von Brünneck.

Nach 1945 war ein Dr. Wilhelm von Brünneck der letzte Besitzer von Gut Wulkow.

In der DDR wurde das Schloss unterschiedlich genutzt. Es war Krankenhaus, Flüchtlingsheim und Schulungsheim.

1992 kaufte die Familie Heselhaus das Schloss von der Treuhand und sanierte es umfangreich. 1994 wurde das Parkhotel Schloss Wulkow eröffnet.

Wieder durch eine Bustour gelangte ich im Dezember 2015 auf das Schlossgelände. Nach einem sehr guten Essen, sah ich mich um und genoss die Ruhe in der abgelegenen Gegend. Um das Schloss befinden sich einige Wirtschaftsgebäude und vis a vis des Eingangsportals eine alte Kirche.

Nur wenige Häuser gibt es fußläufig. Ohne Auto hat man ein Problem, da sich nur wenig im Umfeld befindet. Dennoch fand ich auch diesen Besuch sehr lohnenswert und habe den Aufenthalt sehr genossen.

Blick von der Straße auf das Portal und das Schloss Wulkow

Schloss Gusow

1649 kaufte der Generalfeldmarschall Georg von Derfflinger das Gutshaus von der Familie Schapelow. 1695 erbte sein Sohn Friedrich den Besitz.

1724 wurde es verkauft an den General Heinrich Karl von Marwitz, da Friedrich von Derfflinger verstorben war. 1744 ging das Gut an den Schwiegersohn Otto Friedrich Christoph von Podewills. Ab 1750 wurde das Gutshaus zu einer Dreiflügelanlage umgebaut, der anliegende Garten umgestaltet.

1781 übernahm der Sohn Friedrich Heinrich von Podewills das Anwesen. Ab 1805 diente das Schloss als Residenz für Angehörige der Familie Schönburg. Diese nutzten es aber bald nur noch als Jagd- und Sommersitz.

Von 1870 bis 1873 wurde das Schloss im Stil der Neogotik umgebaut. Oft wird es als „Tudorstil“ bezeichnet, was aber eher der französischen Renaissance entsprechen sollte. 1900 verstarb der letzte Graf von Schönburg-Hinterglauchau. Seine Witwe, Gräfin Frieda, lebte noch einige Jahre auf dem Anwesen.

1943 wurde das Schloss zu einem Altenheim für Alte und Kranke aus zerbombten Städten umfunktioniert. Kurz vor dem Ende des 2. Weltkrieges wurde es zu einem Lager der Wehrmacht und als Gefechtsstand missbraucht.

Nach dem Krieg zog kurze Zeit die Rote Armee ins Schloss. 1948 übernahm die Gemeinde Gusow das Schloss und den Park. Es diente nun als Getreidelager, Geflügelrupfanstalt, Schule, Kindergarten und Sitz der Dorfverwaltung.

1992 verkaufte die Gemeinde das Anwesen an einen Berliner Architekten.

Heute soll sich ein Museum zur Geschichte und eine Sammlung von Zinnfiguren in den historischen Räume befinden. Es soll ebenfalls ein Trauzimmer des Standesamtes, ein Restaurant und eine Pension/Hotel im Inneren betrieben werden.

Ich verdankte den Besuch einem netten Busteam, das Interessierte vor Ort mal kurz aussteigen ließ. Im Internet fand ich nicht nur nette Kommentare über das Hotel, was mich nicht abhielt mit dem Besitzer in Kontakt zu treten. Leider bekam ich keinerlei Reaktion darauf.

Zu gerne hätte ich mir das Schloss und auch den Park einmal angesehen. Sein besonderer Stil hatte es mir angetan und ich konnte mich nicht so recht lösen. Aber vielleicht ergibt sich ja ein erneuter Besuch vor Ort.

Ich stehe vor dem wunderbaren Schlossgebäude

Blick auf den Seitentrakt des Schlosses Gusow – von der Straße aus

Schloss Trebnitz

Der Grundbesitz gehörte bis 1498 zum schlesischen Kloster Trebnitz.

1730 wurde der Park angelegt und durch Peter Joseph Lenné und seinen Schüler gestaltet. 1827 gelangte die Familie von Brünneck in den Besitz des Gutes. 1900 wurde das Schloss neobarock umgestaltet. Es blieb in Besitz der Familie von Brünneck bis 1945.

Danach wurde es zum Lazarett und später zur Schule.

1992 wurde es saniert und in ein Bildungs- und Begegnungszentrum umgestaltet. Der Park soll für Besucher geöffnet sein.

Leider konnte ich das Schloss nur rasch aus einem Bus betrachten. Gerne würde ich mir auch diesen Park einmal ausgiebig ansehen. Aber wer weiß, wann und ob es mich wieder in diese Gegend verschlagen wird.

Blick zum Schloss Trebnitz – aus dem Bus heraus

Schloss Jahnsfelde

Schon sehr früh war die Gegend um das heutige Schloss besiedelt. 1449 wurde das Schloss zum Stammsitz der von Pfuel.

1831 wurde der Bau klassizistisch überformt. 1871 gab es größere Erweiterungen des Areals in neogotischen Formen.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde es zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge, dann zum Gemeindebüro, einer Schwesternstation und einer Fahrschule.

In den Jahren von 1971 bis 2001 diente es als Wohnheim für geistig Behinderte. Danach stand es zwei Jahre leer. Es wurde verkauft und befindet sich heute in Privatbesitz. Im Obergeschoss richtete der Eigentümer Wohnungen ein.

Leider ließen sich nur spärliche Informationen zu diesem Schloss finden. Ich habe es auch nur von einem Reisebus aus betrachten können.

Das Bildmaterial war leider so schlecht, das ich es hier nicht verwenden kann.

Schloss Kleßen

Im Rahmen einer weiteren Busfahrt besuchte ich im April 2016 das Schlossensemble.

Das Gut Kleßen gehörte früher der Familie von Kleßen, später der Familie von Grieben. 1352 wurde der Familie von Grieben das Land wegen Untreue entzogen.

1796 übernahm Peter von Bredow das Gut. Seine Familie hatte das Anwesen , mit einer kurzen Unterbrechung, bis 1932 inne.

Das heutige Schloss wurde in der Zeit von 1723 bis 1730 erbaut. 1806 plünderten französische Truppen den Ort. 1889 weilte Theodor Fontane in Kleßen und beschrieb auch dort seine Eindrücke.

In der NS-Zeit wurde das Schloss zum Stabsquartier eines Generals der deutschen Wehrmacht. Bereits 1933 erwarb der NS-Politiker Hermann Erhardt das Gut.

In der DDR verfiel das Schloss immer mehr und wurde erst ab 1993 saniert. Wenn man sich heute den damaligen Zustand auf Bildern ansieht, grenzt seine Erhaltung an ein Wunder.

Heute befindet sich Schloss Kleßen in privaten Händen. Die heutige „Schlossherrin“ führt uns durch die Räume und vermittelt einige interessante Informationen bei Kaffee und Kuchen. Gerne hätte ich mehr Zeit zur Verfügung.

Ich hatte im Nachhinein versucht, erneut in Kontakt mit der Eigentümerin zu treten, wegen dieses Buchprojektes, habe aber leider keine Antwort erhalten. So kann ich leider die meisten Fotos aus rechtlichen Gründen hier nicht verwenden.

Ein Blick vom Parkplatz auf das Schlossgelände

Ein Schloss in Brandenburg – Schloss Plaue

1400 fielen der Ort Plaue und eine frühere Burg in die Hände des berüchtigten Raubritters Johann von Quitzow. Durch den Kurfürsten Friedrich I. und Erzbischof Günther von Magdeburg wurden diese Güter 1414 erobert und den Quitzows entzogen. 1459 übernahmen Stadt und Burg eine Familie von Waldenfels.

Bereits 1531 fiel der Besitz an den Kurfürsten zurück. 1577 übernahm die Familie von Arnim die Burg und die Stadt und behielten diese bis 1620 bei. Danach kaufte Christoph von Görne, ein Magdeburger Domherr und Finanzmakler, das Gelände. Diese Familie hielt sich bis 1765.

Im Dreißigjährigen Krieg wurden Stadt und Schloss stark beschädigt. Der preußische Minister Friedrich von Görne übernahm 1711 Schloss und Stadt von seinem Neffen Lewin Werner von Görne. Nun folgte ein Aufschwung. Es entstanden Manufakturen, Fabriken für Porzellan und Steingut, die dem Meißner Porzellan ähnlich waren.

1711 bis 1716 wurde die Schlossanlage errichtet. 1745 verstarb der Minister von Görne. In den Jahren 1765 bis 1793 war Heinrich Wilhelm von Anhalt dem Ort vor ständig. Er konnte aber den früheren Glanz nicht erhalten. 1793 übernahm daraufhin ein Freiherr von Laur-Münchhofen.

1839 fand erneut ein Eigentümerwechsel statt. Hans Valentin Ferdinand Graf von Königsmarck und sein Sohn, Hans von Königsmarck, übernahmen die Anlage. Bis 1845 blieb der Besitz in den Händen der Familie von Königsmarck. 1861 wurde das Schloss umgebaut.

Im 2. Weltkrieg wurde das Schloss sehr stark beschädigt. 1945 wurde die Familie von Königsmarck durch die Bodenreform enteignet. Danach wurde mehrfach geplündert. 1946 zog eine Verwaltungsschule ein.

1966 fand eine Instandsetzung statt, die mehr zerstörte als rettete. Stuckelemente, Wappen usw. wurden entfernt. Die alte Ausstattung ging bis auf wenige Reste verloren. Nun zog ein Institut für Sprachintensivausbildung in die erneuerten Räume, die es bis 1993 nutzten. Danach stand das Schloss lange leer.

Ab 2011 gibt es neue Pläne, ein neuer Besitzer saniert nun ganz allmählich.

Im April 2016 besuchte ich das Schloss und mir blutete an vielen Stellen das Herz. Auch das Restaurant im Schloss, glich mehr einer Baustelle.

Ich wanderte etwas herum und entdeckte die alte Treppenanlage. Es muss einmal ein stattliches Gebäude gewesen sein. Noch war fast alles zerstört und wirkte wie viele Gebäude nach dem Krieg. Besonders der Brunnen auf dem Ehrenhof war noch in einem bedauernswerten Zustand. Es fehlten noch einige Köpfe von Figuren, aber auch bei den Seitengebäuden sah es nicht besser aus.