Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

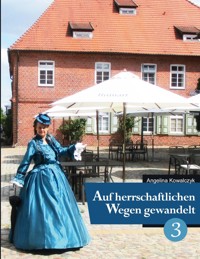

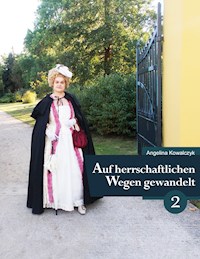

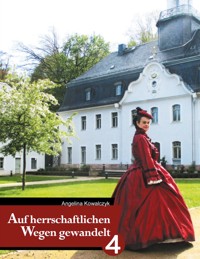

- Serie: Auf herrschaftlichen Wegen gewandelt1-4

- Sprache: Deutsch

Auf herrschaftlichen Wegen gewandelt - ist eine Buchreihe über historische Orte, wie Schlösser, Gutshäuser und Villen. Die Autorin besuchte die Orte, um die Historie zu ergründen, dies oftmals in der passenden Kleidung der jeweiligen Zeit - um sich noch leichter in die Orte einfühlen zu können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Die alte Börse in Leipzig

Das Königshaus in Leipzig

Das einstige Kaufhaus Ebert in Leipzig

Das Romanushaus in Leipzig

Das Gohliser Schlösschen in Leipzig

Die Adlon Villa in Neu Fahrland bei Potsdam

Die Schwartzsche Villa in Steglitz

Das frühere Palais Brühl in Dresden

Das frühere Fürstenbergsche Haus in Dresden

Das Ständehaus in Dresden

Die Sekundogenitur in Dresden

Das Palais Beichlingen oder British Hotel in Dresden

Das Palais Flemming – Sulkowski (Dresden)

Das Landhaus (Dresden)

Der Herzogin Garten (Dresden)

Das Palais Teschen, Brühl, Marcolini – das heutige Krankenhaus (Dresden)

Die Villa Arnim in Potsdam

Das Cafe Repin – das frühere Steuercontrollhaus Potsdam

Das Winzerhaus – eine Turmvilla am Winzerberg (Potsdam)

Das heutige Hotel „Am Jägertor“ in Potsdam

Das Naturkundemuseum in Potsdam

Das Hofgärtnerhaus von Villa Sello über Villa Kache, zum heutigen Institut für Biochemie und Biologie der Uni Potsdam

Die Löwenvilla in Potsdam

Die Villa Francke in Potsdam

Die Villa Garbaty in Pankow

Das Hofgärtnerhaus und die Orangerie in Pankow

Das Schloss Schönhausen in Pankow

Die Kasbaumsche Villa in Pankow

Das Gut Schönau im Umfeld von Hamburg

Das Gut Basthorst im Hamburger Umfeld

Das Schloss Trittau bei Hamburg

Das Schloss Reinbek bei Hamburg

Das Schloss in Bad Bramstedt im Hamburger Umfeld

Das Schloss Bergedorf in Hamburg

Das Schloss Ahrensburg bei Hamburg

Das Herrenhaus/Schloss Borstel bei Hamburg

Das Herrenhaus/Schloss Grabau bei Hamburg

Die alte Burg in Neustadt/Glewe

Das neue Schloss in Neustadt/Glewe

Das Niederländische Palais in Berlin

Das Schloss Bellevue in Berlin

Das Schloss Charlottenburg in Berlin

Das Schloss und der Park Altjessnitz

Noch einmal - Das Dessauer

Das Gutshaus in Wörlitz – in der Stadt

Das gelbe Haus in Wörlitz

Das Schloss und der Park Georgium in Dessau

Das Palais Minckwitz in Dessau

Die Villa Wild am Berliner Wannsee

Die Pfaueninsel bei Potsdam

Ein erneuter Besuch in Gotha

Das Westernhagensche Palais in Gotha

Das Wangenheimsche Palais oder „Haus zum Fürstenhut“

Das Haus „Zur güldenen Krone“ Gotha

Das Cranach Haus (Gotha)

Patrizierhäuser in Erfurt

Das Haus Anger 6 „Zur grünen Aue und Kardinal“

Das Angermuseum in Erfurt

Das Weimarer Residenzschloss (Stadtschloss)

Das Fürstenhaus in Weimar

Das Rote Schloss in Weimar

Das Gelbe Schloss in Weimar

Das Deutschritterhaus in Weimar

Die berühmte Herzogin Anna-Amalia Bibliothek in Weimar (HAAB)

Die Albert-Schweitzer-Gedenkstätte in Weimar

Goethe in Weimar

Das Schillerhaus in Weimar

Das Haus der Frau von Stein in Weimar

Das Wittumspalais in Weimar

Das Schloss Kromsdorf – bei Weimar

Das Schloss Tiefurt – bei Weimar

Das Schloss Ettersburg – bei Weimar

Die Villa Eschebach in Dresden

Das Marktschlösschen in Halle/Saale

Das Bürgerhaus des Karl-Heinrich Reichhelm in Halle/Saale – heute Beatles Museum

Die Gräfin Anna Constantia von Cosel in Halle/Saale

Das Jagdschloss Dreilinden

Die Schlösser und der Park Zabeltitz

Das Schloss und der Park in Babelsberg in Potsdam

Das Marmorpalais (Potsdam)

Das Schloss Cecilienhof (Potsdam)

Die Villa Elysium in Dresden

Die Villa Grumbt (Dresden)

Die Villa Madaus (Dresden)

Die Villa Sadofsky (Dresden)

Das Schloss in Chemnitz – früheres Kloster

Das Siegertsche Haus in Chemnitz

Das Schloss Sanssouci in Potsdam, mit der Bildergalerie und den „Neuen Kam mern“

Das chinesische Teehaus im Park Sanssouci

Die Gotische Bibliothek in Potsdam

Das Palais Lichtenau in Potsdam

Das Orangerie Schloss in Potsdam – noch einmal

Das Schloss Friedrichsfelde in Berlin

Das Wasserschloss Klaffenbach (früher Neukirchen)

Das Jagdschloss Augustusburg

Die Burg Rabenstein

Das Schloss Rabenstein (Oberrabenstein)

Das Schloss und der Park in Lichtenwwalde

Besuch im wunderbaren Park und Schloss Branitz

Vorwort

Und wieder geht es los historische Orte kennen zu lernen, diese zu besuchen und ihren Reiz auf mich wirken zu lassen. Auch wenn es dort nicht immer nur gute und schöne Energien zu erleben gilt. Aber auch Orte mit negativer Geschichte gebührt eine Erwähnung ebendieser Geschehnisse. Ein Verschweigen ist nicht mein Ansatz, auch wenn es manchen Menschen leichter von der Hand geht.

Man kann sie deutlich spüren, die Unterschiede die sich bis heute erhalten haben.

Aber in der Regel sind es schöne, entspannende Eindrücke. Einige Gedanken und Gefühle verfolgen mich bis nach Hause, oder sogar in meine Träume.

Ich habe es seit meiner Kindheit gelernt die Schönheit von Kunst oder Gebäuden zu sehen und ich suche zeitweise danach, da mich die heutige Zeit eher mit Stress und Kraftanstrengung zum nachdenken regt. Immer wieder ertappe ich mich dabei, das ich die immer weiter schreitetende Digitalisierung ablehne und nicht als Segen für die Menschheit betrachte. Die Menschen rennen einander um, nur mit dem Blick aufs Smartphone gerichtet.

Ich kann soetwas nicht verstehen, wahrscheinlich weil ich noch aus einer anderen Zeit stamme. Ich nutze einige Errungenschaften, aber ich lasse mich nicht benutzen und ständig für diese Medien da sein. Tagsüber stelle ich mein Handy leise, man kann mir ja eine Nachricht auf dem Festnetz hinterlassen. Das reicht vollkommen aus.

Ich möchte mit allen Sinnen genießen können, achte auf meine Eingebungen. Alles andere ist mir eindeutig zu viel.

Lassen Sie uns wieder gemeinsam auf einige Touren gehen, die mich begeistert haben. Besuchen Sie den einen oder anderen Ort selbst, öffnen Sie sich für eigene Eindrücke.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Spass und viele Erkenntnisse.

Ihre Angelina Kowalczyk alias „Angelina Augusta Leopoldine Gräfin von Kowal“

Die Alte Börse in Leipzig

Erbaut wurde sie in der Zeit von 1678 bis 1687 als Messetreffpunkt der Kauflaute. Sie war das erste Gebäude des Barock in Leipzig.

1943 schwer im Krieg zerstört, wurde sie erst 1963 bis 1965 wieder aufgebaut. Ihre Fassade entstand neu.

Heute gehört das ansehnliche Gebäude mit zum Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig.

Bei meinem Besuch im Juli 2022 war ich sehr von diesem Bau angetan. Mit dem „Johann Wolfgang von Goethe“ Standbild davor, bildet es eine harmonische Einheit.

Blick zur Alten Börse

Das Königshaus In Leipzig

An der südlichen Seite des alten Marktplatzes entstanden in der Mitte des 15. Jahrhunderts die jeweiligen Vorgängerbauten, die im Besitz vermögender Leipziger Händler waren. 1507 wurde das Gebäude neu errichtet von seinem damaligen Besitzer Dietrich Monia. Ab 1639 war das Haus unter dem Namen „Helffrisches Haus“ bekannt. Es bekam seinen Namen durch den Ehemann der damaligen Besitzerin Paul Helffrich.

1664 kaufte der Mediziner und Universitätsrektor Gottfried Welsch das Gebäude, behielt es aber nicht lange. In dieser Zeit setzte sich der Name „Welschisches Haus“ durch. 1704 kaufte es ein Herr Apel. 1706/07 wurde das Gebäude barock umgebaut und ein Erker aufs Dach gesetzt. Bereits 1718 verstarb der Besitzer Apel. Das Gebäude ging danach über mehrere Generationen an die Leipziger Familie Thomae.

Eine besondere Bekanntheit erfuhr das Gebäude als Gästehaus der Stadt Leipzig. Hier logierten hochrangige Gäste. Der 1. Stock wurde durch die Stadt angemietet. Bekannte Namen logierten hier. 1692 fand sogar die Hochzeit von Kurfürst Johann Georg IV. und Eleonore von Ansbacher-Brandenburg dort statt. Regelmäßig logierte August der Starke bei seinen Messebesuchen dort, feierte mehrfach seinen Geburtstag im Königshaus. Auch Friedrich der Große verweilte während des Siebenjährigen Krieges zweimal dort.

1809, im Vorfeld der Befreiungskriege, logierte Jeróme Bonaparte, der Bruder des französischen Kaisers Napoleon im Königshaus. 1813 floh der Kaiser Bonaparte von dort. Das Gebäude wurde bald zum Hauptquartier des verbündeten Generalgouverneurs von Sachsen, dem russischen Fürsten Repnin-Wolkonski. 1820 verstarb Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg, während eines Besuches dort im Gebäude. 1827 verstarb die Ehefrau des sächsichen Königs Anton dort. Danach endete die Nutzung als Gästehaus.

1904 wurde das Gebäude in ein Geschäftshaus umgebaut, ab 1907 wurde es zum Sitz des Exportvereins des Königreiches Sachsen. 1906 bis 1913 gab es das Kino „American Theater“ im historischen Gebäude. 1915/16 wurde es umgebaut. Seiten und Hintergebäude wurden abgerissen, es wurde zum Messehaus.

Blick zum ehemaligen Königshaus über den Rathausplatz

Heute ist das Gebäude ein Geschäfts- und Bürogebäude, was seine barocke Fassade zurück erhalten hat, mit einer modernen Passage. Eine Hinweistafel erinnert an seine frühere Nutzung und seine illustren Gäste.

Das einstige Kaufhaus Ebert in Leipzig

Auch wenn dieses Gebäude kein Adelspalais war, so möchte ich es dennoch gerne hier erwähnen. Leipzig war schon früh als Messestadt bekannt.

1902 bis 1904 wurde das Gebäude auf dem Gebiet des Leipziger Amtshauses, unweit der Thomaskirche erbaut. Es entstand als Geschäftshaus mit einem sehr reichhaltigen Goldschmuck an der Fassade. Zum großen Teil im Stil des Jugendstils errichtet, enthält es aber auch Elemente des Neobarock. Es wurde als Kaufhaus für hochwertige Damenmode erbaut,

1930 bis 1940 war es eines der Indanthien Häuser der IG Farben. Im Krieg wurden Teile des Fassadenschmucks als Metallspende abgenommen. 1949 wurde das prunkvolle Gebäude zum Konsum Leipzig und eröffnete später als Kaufhaus Fortschritt.

Fassadenschmuck am Gebäude

1984 bis 1990 war der imposante Bau Herberge des Modehauses Topas. Seit 1990 befindet sich eine Bankfiliale der Commerzbank im Gebäude. 1995 – 1996 wurde es aufwendig saniert, die entfernten Metalle wurden wieder angebracht und vergoldet.

Heute leuchten die goldenen Schmuckelemente weit und machen neugierig sich das Gebäude anzusehen.

Blick zum ehem. Kaufhaus und seinem Giebel

Das Romanushaus in Leipzig

An der Ecke Katharinenstraße und Brühl findet sich noch heute ein prächtiges barockes Palais. 1701 bis 1703 wurde es für den Bürgermeister Franz Conrad Romanus erbaut. Er sorgte mit dem Bau für einigen Fortschritt, es entstand eine Kanalisation, Straßenbeleuchtung u.a.. 1705 wurde er allerdings verhaftet wegen gefälschter Rats-scheine und Unterschlagung. Er kam auf die Festung Königsstein, wo er auch verstarb. Das Haus fiel in einem Konkursverfahren an seine Frau Christiane Maria. 1730 richtete die Tochter hier den ersten litarisch-musikalischen Salon in Deutschland ein.

1770 erwarb der Weinhändler Richter das Gebäude und betrieb dort im 2. Obergeschoss ein Café in der Zeit von 1772 bis 1794. Im Jahr 1785 verkehrte dort Schiller bei seinem Aufenthalt.

Blick zum sanierten Romanushaus

Die Ecke des barocken Gebäudes

1995 wurde das Gebäude saniert und strahlt einem weit entgegen. Mich zog es magisch dort hin. Gerne hätte ich es mir auch innen angesehen, was leider nicht ging. Gegenüber befindet sich ein Café in dem modernen Gebäude. Ich setzte mich dort hinein und konnte bei einem Tee und echt gutem Erdbeerkuchen die Ansicht auf die Fassade des barocken Baus genießen.

Ja, ich habe mich reineweg in diesen Bau verliebt und bin öfter an ihm vorbei spaziert. Alle seine Stuckaturen, die frische Farbe und die Energien dort zogen mich immer wieder dort hin.

Aber nur wenige Meter weiter in die Katharinenstraße hinein, erregte ein weiteres Gebäude sofort meine Aufmerksamkeit. Es befindet sich noch in unsanierten Zustand, aber ich kann mir lebhaft seine verblasste Schönheit vorstellen. Auch dort endete leider meine Neugier am Bretterzaun der Baufirma. Durch einen kleinen Spalt im Zaun blickte ich auf den Hof und war von der Größe überrascht.

Ich wünsche mir sehr, das man es auch bald aus seinem Schlaf erweckt und es eine angemessene Nutzung erfährt. Vielleicht kann ich es mir ja später einmal näher ansehen. Leider konnte ich keine historischen Daten dazu finden.

Palais in der Katharinenstraße

Das Gohliser Schlösschen in Leipzig

Nur wenige Kilometer vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt, befindet sich im Umfeld des heutigen Tierparks das sogenannte Gohliser Schlösschen. Erbaut wurde es für den Kaufmann und Ratsbaumeister Caspar Richter. Das war etwas Besonderes. Ließen sich sonst nur reiche Adlige herrschaftliche Refugien errichten. Caspar Richter gehörte zum reichen Leipziger Bürgertum.

Ein Baubeginn wurde auf 1755 datiert. Dann kam es bald zu einem Rechtsstreit mit einem Nachbarn, wegen angeblicher Überschreitung der Grundstücksgrenzen. Dennoch schritt der Bau rasch voran, denn 1756 soll es in Teilen bereits fertiggestellt worden sein. Ein Schlossturm und eine Glocke folgten 1758. Auf ein besonders repräsentatives Treppenhaus , wie in zeitgleichen Adelspalais so üblich, wurde verzichtet. Zutritt bekam man durch das Vestibül und gelangte von dort in einen ovalen-runden Salon, ein Gesellschaftszimmer.

Inmitten des Siebenjährigen Krieges, ungefähr um 1756, ruhten die Bautätigkeiten für eine Zeit. Daher fehlen wohl die typischen Rokokoelemente innen. Der Eigentümer überstand diese Zeit wohl nicht unbeschadet. Er verstarb 1770. Nur ein Jahr später, 1771, heiratete die Witwe den Universitätsprofessor für Geschichte, Johann Gottlob Böhme, der zudem Kursächsischer Hofrat und Hofhistoriograph war. Jetzt wurde der Innenausbau fortgesetzt und im selben Jahr vollendet. Eine Gartenanlage wurde geplant und rasch beendet. Ob dem Paar ein gutes Leben beschieden war, oder ob man sich aus reinem wirtschaftlichen Interesse zusammentat, bleibt heute eine Spekulation. Johann Gottlob Böhme verstarb im Alter von 64 Jahren. Die Schwester von ihm erbte das Anwesen.

Ein Johann Hieronymus Hetzer übernahm das Schlösschen, ließ aber alles so wie es war. 1788 verstarb er und hinterließ seiner Gemahlin Johanna Concordia den Besitz. Nach ihrem Ableben gingen das Gut, was es zu dieser Zeit gab, und das Schloss an den Rat der Stadt Leipzig. Dieser Rat der Stadt verpachtete das Anwesen an einen Christian Gottlob Frenzel bis 1819.

Während des Napoleonischen Krieges zogen bedeutende Persönlichkeiten ein, u. a. 1813 der französische Marschall Davoust, dann ein General von Wittgenstein, und der russische General Baron Winzingerode.

Blick zum Gohliser Schlösschen vom Eingang Straßenseite

In der Zeit vom 16.-19. Oktober 1813, in der Völkerschlacht bei Leipzig, wurde das Schlösschen nicht geschont. Es wurde zum Militärspital, was so seine Spuren hinterlassen sollte. Der Besitz war wenig lukrativ, daher entschloss sich die Stadt 1831 zum Verkauf. Man inserierte es auch als Vermietung eines Sommersitzes, aber das blieb ohne Erfolg.

1832 klappte es endlich und der Halberstädter Domherr Carl Wilhelm Rudolf von Alvensleben kaufte das Anwesen und nutzte das Schlösschen als ständigen Wohnsitz. Leider war ihm dort nicht viel Zeit vergönnt, da er bereits 1847 verstarb. Sein Sohn Johann Ludwig Gebhard von Alvensleben wurde neuer Herr auf dem Anwesen.

Dort blieb er einige Jahre, entschied sich dann 1863 zum Verkauf.

Der Haupteingang des Schlösschens, er liegt auf der anderen Seite.

1864 kaufte es der Leipziger Kaufmann Christoph Georg Conrad Nitzsche, welcher ebenfalls nach kurzer Zeit, 1867, verstarb. Nun verwaltete seine Witwe das Anwesen bis zu ihrem Tod und wohnte dort. Sie hatten 6 Kinder, auf welche später das Erbe überging. Diese Erbengemeinschaft vermietete das Schloss als Wohnung an den Konsul Sperling. Er bewohnte es bis 1932.

1900 hatte Carl Georg Nitzsche alle Erbteile seiner Geschwister aufgekauft und war nun alleiniger Besitzer, bewohnte es aber nie selbst. Es wurden die Ställe und Scheunen des einstigen Gutsbereichs abgerissen. 1906 kaufte die Stadt Leipzig das Anwesen. Auf den einstigen Schlosswiesen im Umfeld waren vornehme Villen entstanden.

Das Schlösschen verfiel, seine Erhaltung hatte man wohl vergessen oder hoffte so an das Bauland zu kommen. Nachdem letzte Mieter ausgezogen waren, plante man die Einrichtung eines Forschungsinstitutes.

1934 wurde es zum „Haus der Kultur“ und wurde endlich etwas saniert. Im Kriegsverlauf wurde es durch Bomben stark zerstört, auch der Garten und der Seitenflügel. Das imposante Deckengemälde im sog. Oesersaal war ebenfalls betroffen. (Welches heute wieder im neuen Glanz erstanden ist!)

Von 1951 bis 1985 war das Bach-Archiv im Schlösschen untergebracht, was damit den weiteren Zerfall etwas stoppte.

Erst nach der politischen Wende 1989 erinnerte man sich wohl an das Schlösschen. 1991 begann eine umfassende Sanierung. 1998 wurde das Anwesen für Besucher eröffnet.

Heute kann man die Räume bei einer Führung besichtigen. Viel ist wieder erstanden, die Fassade lockt auf das Areal. Ein kleiner Park lädt zum Verweilen ein. Im Schlösschen finden Konzerte und Veranstaltungen, sowie Ausstellungen statt. Es steht auch für Hochzeiten zur Verfügung. Das kleine Café im Erdgeschoss lädt zu einer Rast ein.

Ich besuchte das Schlösschen 2022 und war freudig überrascht. Bevor ich ging, gönnte ich mir einen Tee und ein Stück Kuchen im Park und genoss diese Anlage sehr. Gerne komme ich wieder. Vielleicht zu einem eigenen kleinen Programm?

Wer die Bilder betrachtet, wird sich wundern über die unterschiedlichen Stockwerke. Das Gebäude wurde an einem Hügel gebaut. Daher findet man von der „Rückseite“ an der Straße drei Etagen vor und von der anderen Seite nur zwei.

Ein wunderbares Objekt, was man unbedingt besuchen sollte!

Die Adlon Villa in Neu Fahrland bei Potsdam

In den Jahren 1926/27 ließ Louis Adlon, Sohn des bekannten Hoteliers Lorenz Adlon, auf einem geerbten Grundstück seiner zweiten Frau Hedda, eine Villa errichten. Es entstand ein Bau im Stil des Neobarock und der Kaiserzeit, der sich in den freien Charme der 20 er Jahre wandelte. Auf dem Grundstück am Lehnitzsee wurden ein Haupthaus mit Bootshaus und Kavaliershaus errichtet. Die Familie Adlon empfing dort seine Gäste, lud zur Jagd ins waldige Umland. 1931 hielt sich dort der Maharadscha von Patiala als Gast auf. Die Villa, früher ländlicher gelegen als heute, diente als Rückzugsort für Adlon neben seiner Tätigkeit im bekannten Hotel Adlon in Berlin.

1945 brannte das Hotel Adlon aus, siehe Hotel Adlon. Louis Adlon wurde nach der Kapitulation von russischem Militär verschleppt und kam dabei ums Leben. Nach seinem Tod wurde die Villa als Unterkunft für russische Marineangehörige genutzt zur Zeit der nahen Potsdamer Konferenz. Die Villa wurde enteignet und zur Kinderklinik umfunktioniert. Später wurde sie zur Schule für „DDR-Zivilverteidigung“.

Nach 1989 wurde die Villa von der Landesakademie für öffentliche Verwaltung von Brandenburg bis 2008 genutzt.

Der Besitz wurde an die Adlon Erben zurück gegeben. 2011 wurde sie verkauft. Heute soll sie sich in Privatbesitz befinden, welche es als Gästehaus am Lehnitzsee nutzen.

Bei meinem kurzen Besuch im September 2022 war die Villa leider verschlossen. Ich sah sie mir über den Zaun an. Ich versuchte einen Blick von einer nahen Brücke auf sie zu werfen, was leider durch den Pflanzenwuchs verhindert wurde. Vielleicht ergibt sich ja später einmal ein längerer Besuch?

Blick von außen auf Villa und Nebengebäude

Haupthaus Villa Adlon

Die Schwartzsche Villa in Steglitz

1895 beauftragte der Bankier Carl Schwartz a. D. den Bau der Villa. Zur Taufe des ersten Enkels wurde diese am 16. Februar 1898 eingeweiht. Bis zum Tod des ehem. Bankiers 1915 diente die Villa der Familie als Sommersitz. Nach dem Tod des Vaters wohnten zwei Töchter mit ihren Familien im Haus bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Bei einem Luftangriff starb Gabriele Schwartz als letztes lebendes Familienmitglied. Danach stand das Haus leer.

Nach dem Krieg wurden Teile des Hauses von der Wadzeck Anstalt, einem Waisenhaus, genutzt bis 1947. Die Verkehrsdichte hatte sich verändert und aus der einstmals ruhigen Gegend war eine verkehrsreiche Gegend geworden. 1961 kaufte das Land Berlin das Gebäude mit dem Grundstück von den Nachkommen. Es sollte ein Erweiterungsbau des Rathauses dort entstehen, der Abriss der Villa konnte aber verhindert werden.

Eine Zeit lang lebten Studenten in WG´s in der Villa. 1981 setzte sich die Kulturinitiative „Lankwitz“ für die Villa als Kulturzentrum ein, machte auf ihre Ideen vielfältig aufmerksam. 1983 wurde die Villa unter Denkmalschutz gestellt. Ein Trägerverein „Kulturhaus Schwartzsche Villa“ gründete sich. 1995 konnte das Kulturhaus eröffnen.

Bei gutem Wetter kann man auf der Terrasse oder unten auf der Freifläche vor der Villa das Café besuchen. Ich mag es sehr, auf der Veranda zu sitzen und in die Reste des einstigen Parks zu sehen. Im Café arbeiten Menschen mit Behinderungen zu fairen Bedingungen.

Gerne gehe ich einmal um die Villa herum. Heute steht sie unweit der Straße und moderner Passagen. Sie ist eine kleine Ruhe Oase aus einer längst vergangenen Zeit. Besuchen Sie sie einfach und spannen einige Momente aus.

Blick zur Villa vom Platz davor

Das frühere Palais Brühl an der Auguststraße in Dresden

1737 bis 1740 wurde ein dreigeschossiges Gebäude für den Grafen Heinrich von Brühl errichtet. Es besaß eine Gartenfront zur Brühlschen Terasse. Es muss ein prachtvolles Palais mit Festsaal gewesen sein, deren Bau sieben Wohnhäuser in der Auguststraße und weitere An den Klapperställen weichen mussten. 1792 übernahm das Kurfürstentum Sachsen das Palais. 1850 bis 1851 fanden die Dresdner Konferenzen im ehemaligen Brühlschen Palais statt. 1900 war sein Ende besiegelt, man trug es ab und erbaute an gleicher Stelle das Ständehaus. Einige Einrichtungsteile des Brühlschen Palais sollen wohl im Ständehaus aufgestellt worden sein. Das kann ich nicht bestätigen, da ich es nie betreten habe. Der Festsaal wurde original in die Kunstgewerbeakademie in der Günzstr. eingebaut, wo alles 1945 zerstört wurde.

Das frühere Fürstenbergsche Haus in Dresden

Es wurde im 16. Jahrhunderterbaut als Wohnpalais und befand sich am Georgentor und gegenüber der katholischen Hofkirche. Der Kurfürst Johann Georg IV. (Bruder und Vorgänger von Kurfürst August dem Starken)erwarb es von seinem damaligen Besitzer Hans Kasper von Schönberg, baute es um. Danach schenkte er es Magdalena Sibilla von Neitschütz, seiner damaligen Geliebten. Sie wurde zu seiner Mätresse. Es soll zu der Zeit einen hölzernen Verbindungsgang zum Georgenbau gegeben haben.

Im 18. Jahrhundert gehörte das Gebäude dem Fürsten Anton von Fürstenberg, dem Statthalter von Sachsen. Der neue Kurfürst August hatte es ihm überlassen. 1701 lebte Johann Friedrich Böttger in diesem Haus, im Keller befand sich ein Laboratorium. (Böttger entdeckte später das Porzellan) 1734 schenkte der Kurfürst dem Grafen Alek-sander Jozef Sulkowski das Haus, nachdem er es durch Todesfälle zurück erhalten hatte. 1759 ging es in den Besitz des Grafen Heinrich von Brühl über. 1768 zog die Akademie der Bildenden Künste ins Palais, Renaisanncegiebel wurden entfernt und die Fassade zeitgemäßer gestaltet. Nach dem Auszug der Kunstakademie, wurde das Haus zum Sitz des Geheimen Finanzkollegiums. Ab 1838 wurde es zum Finanzministerium, das benachbarte Charonsche Haus wurde mit einbezogen. 1899 wurde das Palais, mit dem Brühlschen Palais für den Neubau des Ständehauses abgerissen!