Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Studien zu Geschichte und Politik

- Sprache: Deutsch

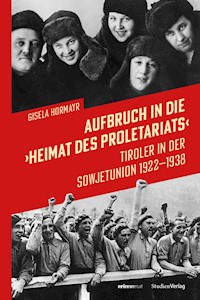

Annähernd 80.000 ÖsterreicherInnen entschlossen sich in der Zwischenkriegszeit, ihre Heimat zu verlassen. Mehr als 3.000 davon führte die Suche nach Arbeit und Verdienst in die Sowjetunion. Ehemalige in russische Kriegsgefangenschaft geratene Soldaten der k.u.k. Armee blieben im Land oder kehrten nach ihrer Entlassung dorthin zurück, andere beteiligten sich an (meist kurzlebigen) in Österreich beworbenen Siedlungsprojekten. Ende der 1920er Jahre verstärkte die Sowjetunion erfolgreich ihre Bemühungen um eine Rekrutierung von westlichen Facharbeitern und Ingenieuren. Am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise war das Angebot eines gesicherten Einkommens auch für viele Österreicher attraktiv. Neben wirtschaftlichen Motiven stand die von europäischen Intellektuellen mitgetragene Begeisterung für das sozialistische Experiment. Unter den Auswanderern und Politemigranten – und am Ende Opfern des Stalinschen Terrors – waren auch Tiroler. Ihren Spuren wird in der vorliegenden Studie nachgegangen. Sie verfolgt die Lebenswege des Schriftstellers Thomas Moser aus Erl und des Stubaier Bauern Josef Hofer, der es zum Bürgermeister einer sibirischen Kleinstadt brachte, ebenso wie die des Innsbrucker Sozialdemokraten Otto Deschmann, des Chemiestudenten Emmerich Übleis oder des Leninschülers Romed Pucher. Ausführlich dargestellt werden die Folgen der Februarkämpfe 1934 im Raum Wörgl anhand des gut dokumentierten Schicksals der Familie Sappl.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gisela Hormayr

Aufbruch in die„Heimat des Proletariats“

STUDIEN ZU GESCHICHTE UND POLITIK

Band 27herausgegeben von Horst SchreiberMichael-Gaismair-Gesellschaftwww.gaismair-gesellschaft.at

Gisela Hormayr

Aufbruch in die„Heimat des Proletariats“

Tiroler in der Sowjetunion 1922–1938

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorbemerkung

Auswanderungsland Sowjetunion

„Hier wird eine neue Welt gebaut“ – Der Traum vom sozialistischen Paradies

„Die proletarische Revolution klopft im Herzen Europas“ – Die Ankunft der Februarkämpfer

Parteikontrolle und Terror

Emigrantenschicksale

„Lebe ganz gut hier in Sibirien …“ – In die Sowjetunion auf der Suche nach Arbeit

„Die Sowjetunion – unser Vaterland“ – Emigration aus politischen Motiven

Zur Geschichte der Kommunistischen Partei in Tirol

„Spione“ und „Konterrevolutionäre“: Thomas Moser, Alois Stark, Josef Perterer

Ausnahmebiografien: Max Bair, Peter Demant, Emmerich Übleis

Kaderschulung: Romed Pucher, Josef Angermann und Eduard Lange an der Internationalen Leninschule in Moskau

Tiroler Schutzbündler auf der Flucht

Feindbild Sozialdemokratie: Das Verbot von Schutzbund (1933) und Partei (1934)

Notstandsgebiet Unterland

Februar 1934: Arbeiteraufstand in Wörgl

„Der Lenk bleibt da, sonst kracht’s“ – Der Verlauf der Kämpfe

Der Fall der „roten Hochburg“ Wörgl, Kirchbichl und Häring

Der Weg ins Exil

Hans Lenk in Großbritannien

Zwischenstation Tschechoslowakei

Schutzbundführer in der Schweiz: Julius Lotz, Thomas Berger, Johann Sappl

Der Fall Sappl: Familienschicksal zwischen Dollfuß, Stalin und Hitler

Bergmann, Gemeindepolitiker, Schutzbundführer

Ankunft in Moskau

„Untersuchungsfall Nr. 5312“

Kritik am NS-Regime: der tragische Tod Hans Sappls

Nachwort: Rehabilitation in der Sowjetunion und in Österreich

Anhang 1:Dokumente zum Fall Sappl

Anhang 2:Gestapo-Erlass zur Befragung von „Rußlandrückkehrern“

Verzeichnis der Abkürzungen

Bibliographie

Abbildungsnachweis

Vorwort

Die Michael-Gaismair-Gesellschaft, wissenschaftlich begleitet von _erinnern.at_, widmet sich in ihrer Reihe Studien zu Geschichte und Politik seit über 20 Jahren Themen und Lebensgeschichten, bei denen es sich lohnt, sie dem Vergessen zu entreißen. Der Schwerpunkt der inzwischen 27 Bände liegt in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Immer wieder behandeln die Publikationen der Gaismair-Gesellschaft, ob in den Studien, im Jahrbuch oder in der sozialwissenschaftlichen Reihe transblick, auch die Geschichte der Arbeiterbewegung.

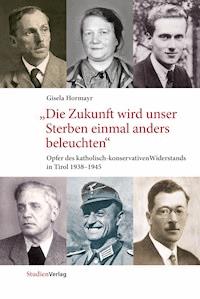

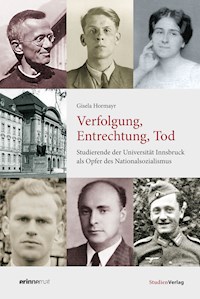

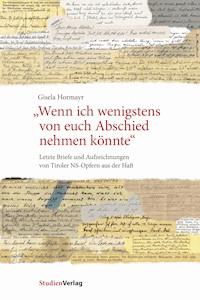

Gisela Hormayr ist in beiden Themenfeldern ausgewiesene Expertin. In den Studien zu Geschichte und Politik hat sie bereits vier Veröffentlichungen vorgelegt: über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus im linken, im konservativen und im studentischen Milieu sowie über letzte Aufzeichnungen von Tiroler NS-Opfern in der Haft. Ihre Beiträge in den Gaismair-Jahrbüchern stellen Frauen in den Mittelpunkt, die widerspenstig eigene Wege gingen. Zuletzt schrieb sie über Josefine Schneider, eine Jüdin im kommunistischen Widerstand. Ihre Miniaturen über eine antifaschistische Ausstellung in Innsbruck 1947 oder zur Geschichte der Anton-Graf-Hütte der Naturfreunde Wörgl sind nicht nur informativ und spannend geschrieben, sie bestechen, wie all ihre Publikationen, durch Präzision in der Wortwahl, Gewandtheit im Stil, penible Recherche und analytische Schärfe.

Diese Charakteristika zeichnen auch Band 27 der Studien zu Geschichte und Politik aus, den Gisela Hormayr nun vorlegt. Ihn zu veröffentlichen, war mir als Herausgeber dieser Reihe ein besonderes Anliegen, ist doch der Aufwand, über Tiroler zu forschen, die aus persönlichen, wirtschaftlichen und politischen Beweggründen ihr Glück in der Sowjetunion suchten, kapitalistische Ausbeutung und faschistische Verfolgung hinter sich lassen wollten und danach strebten, eine neue, gerechte Welt aufzubauen, gewaltig. Nicht nur das Arbeitspensum ist enorm, um den Aufbruch von Wagemutigen, Abenteurern, Idealisten, Revolutionären und politisch Verfolgten in die „Heimat des Proletariats“ darstellen zu können. Es waren ebenso beachtliche finanzielle Investitionen nötig, um versprengte Quellenbestände, auch in russischer Sprache, zu heben und übersetzen zu lassen.

Wieder konnte Gisela Hormayr Lebensläufe oder wenigstens Skizzen von Menschen rekonstruieren, die Geschichte geschrieben haben, eine Geschichte, die wir bisher nicht kannten. Viele dieser Männer, deren Schicksale hier beschrieben werden, gingen elend zugrunde, die Hoffnungen der meisten erfüllten sich nicht, nur wenige blieben ungebrochen. Ihr politisches Projekt ist gescheitert, ihre Erfahrungen reicht uns die Autorin weiter. Machen wir etwas daraus.

Innsbruck, Februar 2022

Horst Schreiber, _erinnern.at_Reihenherausgeber

Vorbemerkung

Es waren Bruchstücke einer Biografie, die mein Interesse weckten. Von Johann Sappl, Bergarbeiter in Häring,1 war bekannt, dass er sich im hiesigen Kohlebergwerk als Betriebsrat engagierte, der Mehrheitsfraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) im Häringer Gemeinderat angehörte und 1934 an den Februarkämpfen in Wörgl teilnahm. Gesichert schien darüber hinaus wenig: Die Familie habe später in der Sowjetunion gelebt und Sappl sei zu mehrjähriger Haft in einem sibirischen Arbeitslager verurteilt worden.

Dass es sich dabei lediglich um die von sowjetischen Behörden in der Zeit des Massenterrors 1937/38 routinemäßig an die Angehörigen erteilte Auskunft handelte, war leicht zu klären. Seit Archive in Moskau unter Staatspräsident Michail Gorbačëv auch westlichen WissenschaftlerInnen offenstanden, konnten im Rahmen österreichischer Forschungsprojekte die Schicksale von annähernd 800 Stalinopfern, unter ihnen auch Johann Sappl, dokumentiert werden.

Es waren ehemalige österreichische Kriegsgefangene, die nach 1918 im Land geblieben oder sich zur Rückkehr in die Sowjetunion entschlossen hatten, Facharbeiter und Menschen, die während der Wirtschaftskrisen der Zwischenkriegszeit auf der Suche nach Arbeit auswanderten. Eine bedeutende Gruppe stellten die 1934 nach der Niederwerfung des Februaraufstands geflüchteten Schutzbundangehörigen dar. Dazu kamen von der KPÖ entsandte, unter den Bedingungen der Illegalität im Ständestaat gefährdete Kader.

Der Anteil der Tiroler an der österreichischen Emigration in der Sowjetunion war gering – und doch am Ende höher als zunächst angenommen. Ihre Namen fanden sich in den seit Beginn der 1990er Jahre veröffentlichten und bis heute grundlegenden Publikationen von Barry McLoughlin, Hans Schafranek und Walter Szevera und in neueren Studien von Julia Köstenberger oder Josef Vogl.2

Weitere Namen sind dem von Wilhelm Mensing aufgearbeiteten Bestand der Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts in Berlin zu entnehmen. Erhalten sind hier die von der Gestapo erstellten Niederschriften der Einvernahmen, der sich alle nach 1938 aus der Sowjetunion freiwillig oder unfreiwillig heimkehrenden österreichischen „Rußlandrückkehrer“ zu stellen hatten.

Die Vorgangsweise war durch eine erstmals 1937 erlassene und 1939 novellierte Verordnung geregelt. Ein umfangreicher Fragenkatalog diente der Beschaffung von Informationen über politische, militärische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse in der Sowjetunion, aber auch der Einschätzung der politischen Zuverlässigkeit der RemigrantInnen, unter denen vom Geheimdienst des sowjetischen Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten (NKVD) eingeschleuste Agenten vermutet wurden. Die unter derartigem Generalverdacht hochverräterischer Betätigung stehenden Österreicher und Deutschen waren erwartungsgemäß bemüht, ihre vollständige „Heilung“ von kommunistischen Idealen zu beteuern und ihre Loyalität dem NS-Regime gegenüber glaubhaft zu machen.

Zu den Leidenswegen der unter Stalin verhafteten und abgeurteilten Österreicher liefern die in Kopien aus den Moskauer Archiven vorliegenden Bestände im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) wertvolle Informationen. Es handelt sich dabei um die von der Leitung der Exil-KPÖ um Johann Koplenig und Friedl Fürnberg angelegten Kaderakten, die so genannte „Kadercharakteristiken“ und, im Fall der Parteianwärter, handschriftliche Lebensläufe und Interviews enthalten. Einen weiteren wichtigen Bestand bilden die Strafakten aus dem ehemaligen Archiv des KGB. Anklageschrift, Urteil und Verhörprotokolle lassen erahnen, wie die „Geständnisse“ in den Wochen und Monaten der Haft zustande gekommen waren.

Die vorliegende Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Mitwirkung von Julia Köstenberger in Wien, die unter epidemiebedingt erschwerten Bedingungen relevantes Quellenmaterial im DÖW gesichtet und, wo nötig, aus dem Russischen übersetzt hat. Zu danken ist an dieser Stelle auch Josef Vogl und Wilhelm Mensing sowie den jederzeit hilfsbereiten MitarbeiterInnen in- und ausländischer Archive, die Dokumente zur Verfügung gestellt haben.

Die Transliteration russischer Eigennamen erfolgte nach den in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur üblichen Regeln. Zitate aus deutschsprachigen Quellen werden in der im Original verwendeten Schreibung wiedergegeben. Sie wurden nur in Ausnahmefällen aus Gründen besserer Lesbarkeit geringfügig verändert.

Bad Häring, Jänner 2022

Anmerkungen

1 Seit 1965: Bad Häring

2 Barry McLoughlin/Hans Schafranek/Walter Szevera: Hoffnung – Aufbruch – Endstation. Österreicherinnen und Österreicher in der Sowjetunion 1925–1945, Wien 1997; Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW, Hg.): Österreicher im Exil. Sowjetunion 1934–1945. Eine Dokumentation, Wien 1999 (im folgenden zit. als DÖW: Exil Sowjetunion); Julia Köstenberger: Kaderschmiede des Stalinismus. Die Internationale Leninschule in Moskau (1926–1938) und die österreichischen Leninschüler und Leninschülerinnen, Wien 2016; Josef Vogl: Aufbruch in den Osten. Österreichische Migranten in Sowjetisch-Kasachstan, Wien – Berlin 2019.

Auswanderungsland Sowjetunion

„Hier wird eine neue Welt gebaut“– Der Traum vom sozialistischen Paradies

Die wirtschaftliche Not der Nachkriegsjahre, die mit der Weltwirtschaftskrise in den Industrieregionen einsetzende Massenarbeitslosigkeit und politische Verfolgung im austrofaschistischen Ständestaat machten für 80.000 österreichische StaatsbürgerInnen die Emigration zur einzigen Hoffnung auf ein besseres Leben. Den weitaus größten Anteil stellten das Burgenland und Wien, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark. Für Tirol registrierte das dem Bundeskanzleramt zugeordnete Wanderungsamt 1.954 Personen (1919 bis 1937), mit einem auch im übrigen Österreich zu beobachtenden Höhepunkt im Jahr 1923.1 Die bevorzugten Ziele der Auswanderer befanden sich in Nord- und Südamerika.

Private Auswanderungsvereine bewarben Siedlungsunternehmungen, misstrauisch beobachtet durch die Behörden, die in vielen Fällen nicht zu Unrecht an der Seriosität der Vereinsfunktionäre zweifelten.2 Der Antrag auf Genehmigung zur Gründung eines Vereins „Kolonie Innsbruck“, der Arbeitsangebote und Projekte in Brasilien vermitteln wollte, wurde von der Tiroler Landesregierung aus diesem Grund untersagt. Man befürchtete, dass in Not geratene Tiroler nicht ausreichend über die Risiken einer Auswanderung aufgeklärt würden.3

Annähernd 3.000 Österreicher brachen in die Sowjetunion auf. In den ersten Nachkriegsjahren handelte es sich vielfach um ehemalige österreichische Kriegsgefangene, denen nach ihrer Rückkehr aus Russland jede Lebensgrundlage in der Heimat fehlte.4 Österreichische Facharbeiter und Ingenieure stellten etwa 20 % der im Rahmen der Umsetzung des ersten Fünfjahresplans zwischen 1928 und 1932 in Westeuropa und Amerika angeworbenen „Spezialisten“.5 Mit Stolz meldete die Rote Fahne allein für das Jahr 1931 die Zahl von 1.262 Emigranten aus Österreich, deutlich mehr als für jedes andere Auswanderungsland – nur die Sowjetunion könne in der weltweiten Krise des kapitalistischen Systems Werktätigen die Gründung einer sicheren Existenz bieten.6

Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 1.9.1923, 15

Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 25.6.1926, 5

Genährt wurden derartige Hoffnungen auch durch die Berichte von TeilnehmerInnen an Arbeiterdelegationen, die ab 1925 auf Einladung der Regierung die Sowjetunion besuchten. Sie trafen Vertreter von Genossenschaften und Gewerkschaften ebenso wie prominente Politiker, besichtigten Betriebe und bestaunten kulturelle Einrichtungen, in der Regel ohne sich der in allen Einzelheiten vorbereiteten und überwachten Abläufe bewusst zu sein. Begeisterte Gefühle der Solidarität mit der russischen Arbeiterklasse erfasste in diesen Jahren KP-AnhängerInnen wie SozialdemokratInnen gleichermaßen, Intellektuelle aus ganz Europa lieferten euphorische Reiseberichte. Vielen Jüdinnen und Juden, die sich 1918 der KPÖ angeschlossen hatten, galt die Sowjetunion der Jahre nach der Revolution als Gelobtes Land.7 Mit der Organisation von Delegationsreisen war die „Kommission für auswärtige Verbindungen des Zentralrats der russischen Gewerkschaften“ betraut, die nichts dem Zufall überließ:

„Das Grundprinzip dieser Delegationsreisen ist, den Delegierten keine Sekunde Ruhe, keine Möglichkeit zum Nachdenken über das Gesehene und Gehörte zu geben. Sie werden von einem Ort an den anderen gezerrt, man organisiert für sie große Empfänge in den Stadtsowjets, in den Volkskommissariaten, selbst im Kreml, man blufft sie durch die Anwesenheit der bolschewistischen ‚Elite‘; man besticht sie unmerklich durch Festessen und Krimweine, um so in ihnen jeden Widerstand gegen jene Propaganda zu brechen, die sie vom Augenblick ihrer Ankunft bis zu ihrer Abreise umgibt.“8

Einer der wohl nicht allzu zahlreichen Tiroler Teilnehmer an einer Arbeiterdelegation war der langjährige KP-Aktivist Josef Bucher aus Hötting, der im Frühjahr 1931 für zehn Wochen die Sowjetunion bereiste.9 Der Parteivorstand der SDAP lehnte die Arbeiterdelegationen grundsätzlich ab, setzte aber nur in wenigen Fällen disziplinarische Maßnahmen. Die Tiroler Sozialdemokraten Angelus Pallestrang und Josef Populorum allerdings wurden nach einer derartigen Reise im November 1927 aus der Partei ausgeschlossen. Beide traten der KPÖ bei.10

Auswanderer in die Sowjetunion traten die Reise über Vermittlung von zwei „Spez-Büros“ in Wien an, wurden direkt von Arbeitsämtern vermittelt oder reisten mit einem Touristenvisum des sowjetischen Reisebüros Intourist ein. Die Realität des Lebens in der Sowjetunion konnte indes mit den Erwartungen selten Schritt halten. Niedrige Löhne, schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen und die unzureichende Lebensmittelversorgung bewogen schon in der ersten Hälfte der 1930er Jahre viele Österreicher, ihre Verträge nicht mehr zu verlängern. Ein Überblick des Tiroler Anzeigers über Auswanderungsströme in außereuropäische Länder im Jahr 1933 nennt die Sowjetunion nach Palästina, Brasilien, den USA und Argentinien nur mehr an fünfter Stelle.11

Ein gescheiterter Versuch, in die Sowjetunion zu gelangen: Das selbstgebaute Boot einer Gruppe von Innsbrucker Kommunisten kenterte bereits bei der Volderer Brücke (Juli 1932)

Auch in der österreichischen Öffentlichkeit hatte sich die Wahrnehmung der Sowjetunion merklich verändert. Die Presse berichtete ausführlich über die Hungerkatastrophe in der Ukraine und anderen Regionen des Landes. Hilfskomitees mit vielfach prominenter Unterstützung wurden gegründet, deren Tätigkeit vom Außenamt jedoch im Interesse ungestörter Handelsbeziehungen nur mit Zurückhaltung zur Kenntnis genommen wurde.12 Von russischer Seite stieg nach 1935 der Druck auf die zunächst begehrten ausländischen Spezialisten, das Land zu verlassen: Sie sollten durch eine mittlerweile ausgebildete Generation junger sowjetischer Facharbeiter ersetzt werden. Arbeitsbewilligungen wurden ohne Angabe von Gründen entzogen und die Ausweisung verfügt, die vor allem jene traf, die sich geweigert hatten, die sowjetische Staatsbürgerschaft anzunehmen.13

„Die proletarische Revolution klopft im Herzen Europas“14 – Die Ankunft der Schutzbündler

Österreicher stellten auch eine hohe Zahl von politischen Flüchtlingen in der Sowjetunion. Zwischen 1925 und 1940 wurden 832 Personen von der Legitimationskommission der sowjetischen Roten Hilfe (MOPR) als Politemigranten anerkannt, rund ein Zehntel aller bewilligten Fälle.15 Die Verfassung der Russischen Föderativen Sowjetrepublik (RFSR) von 1918 regelte in Artikel 21 ohne Einschränkung die Gewährung von Asyl für aus politischen oder religiösen Gründen verfolgte Ausländer. Auch die Stalinsche Verfassung von 1936 verbürgte das Asylrecht in Artikel 129, wenngleich in modifizierter Form:

„Die UdSSR gewährt Bürgern ausländischer Staaten, die wegen Verfechtung der Interessen der Werktätigen oder wegen wissenschaftlicher Betätigung oder wegen ihrer Teilnahme am nationalen Befreiungskampf verfolgt werden, das Asylrecht.“16

In der Realität wurde dieses Asylrecht allerdings sehr restriktiv gehandhabt. Nur wenige Tausend Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), die sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 massiver Verfolgung ausgesetzt sahen, erhielten eine Einreisebewilligung.17 Ganz anders hingegen war die offizielle sowjetische Reaktion, als es nach dem Februar 1934 um die Aufnahme der kampferprobten österreichischen Schutzbündler ging. Bereits die brutale Reaktion der Regierung von Bundeskanzler Ignaz Seipel auf die Demonstrationen vor dem Wiener Justizpalast nach dem Freispruch der Mörder von Schattendorf im Juli 1927 hatte in der sowjetischen Presse für Schlagzeilen gesorgt: Die Öffentlichkeit erfuhr von einem „Aufstand des österreichischen Proletariats gegen die faschistische Reaktion“ und vom „Verrat“ der Sozialdemokratie, die sich einmal mehr als unfähig erwiesen hätte, die revolutionären Massen zu führen.

1. Mai 1934 in Moskau – Schutzbündler auf der Tribüne

Die Ereignisse des Februar 1934 schienen nun die seit Jahren propagierte Sozialfaschismus-These zu bestätigen.18 Der heldenhafte Widerstand der österreichischen Arbeiter gegen die Regierungstruppen stand für Wochen im Zentrum der Berichterstattung. Die Kommunisten hätten in diesen Kämpfen eine maßgebliche Rolle gespielt, die Führung der sozialdemokratischen Partei hingegen erneut versagt. Die Internationale Rote Hilfe schickte Unterstützungsgelder nach Österreich und im Zentralkomitee (ZK) der VKP (b) fiel am 10. März 1934 die Entscheidung, allen ausreisewilligen Schutzbündlern in der Sowjetunion Asyl zu gewähren, sofern sie nicht unter Spionageverdacht standen.19 Mehrere Hundert Flüchtlinge aus Wien und Oberösterreich befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Lagern in der Tschechoslowakei (ČSR), betreut von den beiden sozialistischen Parteien des Landes und umworben von der KP.20 Die Ankunft der Schutzbündler in Moskau sollte, nach dem Willen der Verantwortlichen, öffentlichkeitswirksam verwertet werden, ein erster Transport daher jedenfalls rechtzeitig zu den Maifeiern eintreffen. Er umfasste laut Sammelvisum 308 Personen, deren feierlicher Empfang in aller Eile vorbereitet wurde.21

Ihre Unterbringung und Verköstigung war großzügig und deutlich besser, als es einheimische Werktätige gewohnt waren.22 Unter den prominenten Kadern, die sich nun aus erster Hand über die Februarkämpfe informieren ließen, war auch Georgi Dimitrov, der Befürchtungen der mehrheitlich sozialdemokratischen Emigranten zu zerstreuen suchte:

„Wir machen keinerlei Unterschied zwischen den aus Österreich angekommenen Sozialdemokraten und Kommunisten, es wird keine materielle Bevorzugung für letztere hier in der UdSSR geben. Wichtig ist, dass ihr ehrliche Arbeiter seid und treu der Sache des Sozialismus dient.“23

Zuständig für die Betreuung der Österreicher war der Allunions-Zentralrat der Gewerkschaften (VCSPS), die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten wurden von der Gewerkschaft getragen. Ein weiterer Transport von 230 Schutzbündlern folgte im Juni 1934. Sie wurden auf Moskau, Leningrad und Char’kov aufgeteilt. Bis Anfang 1935 trafen noch kleinere Gruppen von Emigranten ein, auch individuelle Einreisen wie die der Tiroler Thomas Berger und Johann Sappl wurden genehmigt.24 Das Interesse des offiziellen Russland an ihrem Schicksal allerdings war, wohl nicht zuletzt wegen der hohen Kosten der Versorgung, nicht länger vorhanden: „Die Exilanten aus Österreich, die ‚Heroen‘ des Februar 1934, verloren nach und nach ihren Status als ‚Herzeigeobjekte‘“.25

Auch aufseiten mancher Flüchtlinge gab es längst Ernüchterung. Viele Schutzbündler übten scharfe Kritik an den Arbeitsbedingungen in den Betrieben, fanden sich wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht zurecht und litten unter den ständigen Überprüfungen durch Parteiinstanzen und Geheimdienst, die sich nach der Ermordung des Leningrader Parteifunktionärs Sergej Kirov verschärften.26 Dazu kam die tägliche Belastung durch verpflichtende politische und technische Schulungen nach Arbeitsschluss. Bereits im Laufe des Jahres 1934 entschlossen sich daher die ersten Schutzbündler zur Rückkehr, und bis 1941 hatten annähernd 220 von ihnen die Sowjetunion verlassen. Viele der anfangs gewährten Privilegien standen im Sommer 1935 nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung. Dazu gehörten das Startgeld von 500 Rubel, kostenlose Einkleidung, ermäßigte Mieten und günstige Einkaufsmöglichkeiten. Das Ende der Lohngarantie bedeutete einen allgemeinen Reallohnverlust für die Österreicher, die in der Regel nun mit einem Durchschnittslohn von 200– 300 Rubel ihr Auskommen finden mussten. Auch mit einem Doppelverdienst konnten die Lebenshaltungskosten kaum gedeckt werden, nötige Anschaffungen waren unmöglich: Ein Paar Schuhe kostete 240 Rubel, ein Wintermantel 600–700 Rubel.27

Für die Rückwanderer entstanden Probleme, wenn sie inzwischen die sowjetische Staatsbürgerschaft angenommen hatten oder als staatenlos galten, weil sie, meist ohne ihr Wissen, von der österreichischen Regierung ausgebürgert worden waren. Durch die Gesandtschaft in Moskau waren die Behörden gut informiert. Listen der in Moskau lebenden Schutzbündler und ihrer Arbeitsplätze wurden erstellt, manchmal versehen mit politischen Einschätzungen („ist heimattreu“, „altes kommunistisches Parteimitglied, fanatisch“).28

Zu einer Welle von Ausbürgerungen kam es im Herbst 1936, nachdem die Deutsche Zentral-Zeitung am 30. August 1936 eine von mehr als 100 Schutzbündlern unterzeichnete Ergebenheitsadresse an Stalin veröffentlicht hatte, entstanden als Reaktion auf die Kritik der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAI) an den Hinrichtungen unmittelbar nach dem ersten Moskauer Schauprozess vom 19. bis 24. August 1936.29 Konflikte in den eigenen Reihen erschwerten die Entscheidung, die Sowjetunion zu verlassen. Ein Spitzeldienst vor der österreichischen Gesandtschaft informierte die KPÖ-Kader über alle Schutzbündler, die versuchten, sich die nötigen Papiere zu verschaffen. Sie wurden schließlich im März 1935 in einer Versammlung des Moskauer Schutzbundkollektivs als „Verräter“ beschimpft, aus dem Kollektiv ausgeschlossen und wiederholt mit körperlicher Gewalt konfrontiert.30

Nach dem „Anschluss“ war die Deutsche Botschaft in Moskau für die Ausstellung von Reisedokumenten zuständig und viele der noch verbliebenen (und überlebenden) Schutzbündler nutzten die verbesserten politischen Beziehungen zwischen Hitlerdeutschland und der Sowjetunion in der Zeit des Nichtangriffspakts zwischen 1939 und 1941 für die Heimkehr.31 Deutsche wie österreichische „Rußlandrückkehrer“, soweit sie die Heimreise auf eigenen Wunsch antraten, hatten in diesen Jahren kaum mit Schwierigkeiten zu rechnen, wurden aber unmittelbar nach der Ankunft vom für sie zuständigen Rückwandereramt erfasst, der lokalen Staatspolizeistelle gemeldet und überwacht.32 Ihre Einvernahme auf Grundlage der eingangs erwähnten Verordnung sollte so „erschöpfend wie möglich“ erfolgen, die Niederschriften waren in mehrfacher Ausfertigung an das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin weiterzuleiten.33

Parteikontrolle und Terror (1935/38)

Wie alle politischen Emigranten standen die Schutzbündler von Anfang an unter Beobachtung. Mehr als die Hälfte der Februarkämpfer war der KPÖ beigetreten, aber auch über Parteilose befand die Moskauer Exilleitung der Partei, die die politische Zuverlässigkeit in jedem Einzelfall überprüfte. Grundlage der Beurteilung waren, mangels früherer Parteitätigkeit, Arbeitsmoral, Verhalten im Kollektiv und die aktive Teilnahme an Schulungen.34 Diese Beurteilung oblag als oberster Instanz dem österreichischen Vertreter im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI), eine Funktion, mit der zur Zeit des Höhepunkts der Verfolgungen 1935 bis 1938 Ernst Fischer betraut war.35

Unmittelbar zuständig für die laufende Überprüfung der Emigranten war die Kaderabteilung der Komintern, die ihre Berichte direkt an den Geheimdienst des NKVD weitergab. Eine Vermittlerrolle zwischen Kaderabteilung und EKKI-Vertretung übernahm ab 1935 Richard Uccusic, seit 1931 KPÖ-Mitglied und Teilnehmer an den Kämpfen um den Karl-Marx-Hof in Wien im Februar 1934, gemeinsam mit Karl Wagner, einem ehemaligen Schutzbundfunktionär der Salzburger Eisenbahner.36 Bei der Abfassung ihrer Stellungnahmen stützten sie sich auf Informationen der Leiter der Schutzbundkollektive, die unter Druck oder auch freiwillig ihre Mitbewohner bespitzelten und denunzierten. Die nach dem Tod Kirovs einsetzenden „Säuberungen“ erfassten jedoch nicht nur die Schutzbündler und andere Politemigranten. Das Bekenntnis zur nunmehr offiziellen Parteilinie, die Trotzki, Bucharin u. a. als „Parteifeinde“ präsentierte, wurde verpflichtender Bestandteil von Partei- und Kollektivversammlungen, in denen es galt, abweichendes Verhalten oder Zweifel öffentlich zu bekennen und zu bereuen.

„Trotzkistische Schädlinge“ in Partei und Wirtschaft, Angehörige nationaler Minderheiten und ehemaliger Ausbeuterklassen – sie alle fielen der von Stalin angeordneten Verfolgung zum Opfer. Mehr als 1,5 Millionen Menschen wurden verhaftet, 1.340.000 verurteilt, in der Regel durch außergerichtliche Instanzen, und auf der Grundlage des § 58 des Strafgesetzbuches „politischer Verbrechen“ – Spionage, „konterrevolutionärer Tätigkeit“ – überführt. Anklage und Urteil blieben den Betroffenen meist unbekannt, jeder Rechtsweg war ausgeschlossen. Die Hälfte der Urteile lautete auf Tod durch Erschießen.37

Seit Ende der 1980er Jahre aufgefundene Massengräber in der Umgebung größerer Städte machten erstmals das Ausmaß der Mordaktionen in der sowjetischen Öffentlichkeit bekannt. Allein in Butovo, offiziell Dienstschießstand des NKVD im Süden Moskaus, fanden zwischen August 1937 und November 1938, dem offiziellen Ende der Massenoperationen, mehr als 20.000 Exekutionen statt.38 Die Verurteilten wurden in der Nacht mit Lastwägen in das Areal gebracht und am Rand eines vorbereiteten Grabens von Offizieren der Verwaltung für Staatssicherheit (UGB) mit einem Kopfschuss getötet. Sie über die bevorstehende Hinrichtung zu informieren, war ebenso strikt verboten wie eine Benachrichtigung der Angehörigen. Für sie begann mit dem Tag der Verhaftung eine qualvolle Zeit der Ungewissheit, vergeblicher Anfragen bei Behörden und Vorsprachen in den Gefängnissen. Irgendwann erreichte sie die Mitteilung, dass ein Urteil zu mehrjähriger Lagerhaft, verbunden mit absolutem Schreibverbot, ergangen sei. Das Ziel der angeblichen Deportation wurde nicht genannt. Die Einkommensverhältnisse der zurückgebliebenen Familie waren prekär, erschwerend dazu kam die Anweisung, die Wohnung zu räumen und das Stadtgebiet zu verlassen.

Heinrich Pacher, der österreichische Gesandte in Moskau, berichtete über die Verhaftungen in den Schutzbundkollektiven regelmäßig an das Bundeskanzleramt in Wien und wies dabei auch auf die im Verhältnis zu anderen Ausländern besonders hohe Anzahl an Österreichern unter den Verfolgten hin.39 Zu Interventionen kam es dennoch nur in sehr begrenztem Rahmen und nur dann, wenn der Betroffene noch österreichischer Staatsbürger war. Das Wiener Außenamt zeigte im übrigen wenig Interesse an einer Rückkehr von Februarkämpfern und war zufrieden, dass von deren Los in der österreichischen Presse kaum Notiz genommen wurde.40 Genaue Angaben über die Gesamtzahl der österreichischen Opfer sind aus den vorhandenen Aufzeichnungen der ausführenden Behörden nicht zu entnehmen.41 Zuverlässige Zahlen fehlen auch für die zu langjährigen Lagerstrafen Verurteilten, deren Überlebenschancen äußerst gering waren und deren Angehörige ebenfalls ohne jede Benachrichtigung blieben.42

Nach dem „Anschluss“ wurden viele österreichische Emigranten, der „Spionage“ oder „konterrevolutionärer Tätigkeit“ verdächtigt und in Untersuchungshaft genommen oder bereits in Zwangsarbeitslager deportiert, ins Deutsche Reich abgeschoben. Handelte es sich um ehemalige Funktionäre der KPÖ, so bedeutete die Abschiebung vielfach erneute Inhaftierung durch die Gestapo.43

Anmerkungen

1 Es handelt sich dabei um die offiziellen Zahlen, vierteljährlich veröffentlicht vom Wanderungsamt und im Statistischen Handbuch für die Republik Österreich (ab 1920 jährlich).

2 Wiener Neueste Nachrichten, 11.8.1924, 5.

3 Österreichisches Staatsarchiv (ÖSTA), AdR, Inneres WA 2236, Karton 183, Zl. I-818/2, Schreiben der Tiroler Landesregierung 28.12.1925. Das von Landwirtschaftsminister Andreas Thaler ab 1931 betriebene Kolonisationsprojekt, das zur Gründung von Dreizehnlinden in Brasilien führte, wurde offiziell durch eine von der Regierung unterstützte Auswanderungsgesellschaft organisiert.

4 Unter den mehr als 2 Millionen Soldaten der k. u. k. Armee, die in russische Kriegsgefangenschaft gerieten, waren etwa 17.000 Tiroler. Wie viele von ihnen sich für einen Verbleib im Land entschieden, freiwillig oder unfreiwillig am Bürgerkrieg teilnahmen oder irgendwann in die Sowjetunion zurückkehrten, ist unbekannt.

5 Ausführlich zur Struktur der wirtschaftlichen Emigration von Österreichern in die Sowjetunion Barry McLoughlin/Josef Vogl: … Ein Paragraph wird sich finden. Gedenkbuch der österreichischen Stalinopfer (bis 1945), Wien 2013, 21–24. Mehrere Zehntausend Angehörige der österreichisch-ungarischen Armee entschieden sich nach ihrer Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft für den Verbleib in der Sowjetunion, nicht wenige schlossen sich 1917 der Roten Armee an. Verlässliche Zahlen sind nicht verfügbar. McLoughlin/Vogl: Gedenkbuch, 27–28.

6 Die Rote Fahne (RF), 15.4.1932, 10. Die Zusammenstellung der Zahlen erfolgte durch die Verfasserin auf Grundlage der in österreichischen Tageszeitungen veröffentlichten Berichte des Wanderungsamts. Der deutliche Rückgang der Zahlen für die meisten Aufnahmeländer seit Beginn der 1930er Jahre erklärt sich weitgehend durch zunehmend restriktive Einwanderungsbestimmungen.

7 Gabriele Kohlbauer-Fritz: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Jüdische Kommunisten zwischen Moskau und Wien – ein Rundgang, in: Gabriele Kohlbauer-Fritz/Sabine Bergler/Jüdisches Museum Wien (Hg.): Genosse. Jude. Wir wollten nur das Paradies auf Erden, Wien 2017, 20–53.

8 Bericht des ungarischen Kommunisten Raoul Laszlo, ab 1931 in der erwähnten Kommission tätig, zit. nach Hans Schafranek: Die Avantgarde der Einäugigen – Österreichische Arbeiterdelegationen in der UdSSR, in: McLoughlin/Schafranek/Szevera: Aufbruch – Hoffnung – Endstation: 12–47, hier 15.

9 Bundespolizeidirektion Innsbruck an die Landeshauptmannschaft f. Tirol, 21.12.1937. DÖW, Spaniendossier Josef Bucher. Nach seiner Rückkehr leitete Bucher 1932 und 1933 die kommunistische Bauernselbsthilfe und war Herausgeber der Monatszeitschrift Tiroler Bauernselbsthilfe. Vgl. auch ATA, 1.7.1931, 5 mit einem kritisch-spöttischen Kommentar zu dieser Reise („Die Dummen werden nicht alle“).

10 Gerhard Oberkofler: Die Tiroler Arbeiterbewegung. Von den Anfängen bis zum 2. Weltkrieg, Wien 1979, 225. Pallestrang wurde 1928 erster Obmann der neue gegründeten kommunistischen Arbeiterwehr in Innsbruck und kandidierte 1930 auf der Liste der Tiroler KPÖ für die Nationalratswahl. Die letzte Arbeiterdelegation bereiste im Mai 1933 für drei Wochen die Sowjetunion. Sie bestand, wie die Rote Fahne hervorhob, fast ausnahmslos aus Sozialdemokraten und Parteilosen. RF, 26.5.1933, 3.

11 Allgemeiner Tiroler Anzeiger (ATA), 16.4.1934, 9.

12 ATA, 21.8.1933, 6; Julia Köstenberger: „So sympathisch uns natürlich eine Diskreditierung Russlands wäre …“: Antisowjetische Propaganda im „Ständestaat“ – mit Staatsräson, in: Verena Moritz/Julia Köstenberger/Aleksandr Vatlin/Hannes Leidinger/Karin Moser: Gegenwelten. Aspekte der österreichisch-sowjetischen Beziehungen 1918–1938, St. Pölten – Salzburg – Wien 2013, 347–362, hier 348–350. Für diplomatische Verstimmungen sorgte insbesondere eine Aufruf zu Hilfsaktionen durch Kardinal Innitzer im August 1933.

13 Zur Ausweisung von Fachkräften kam es etwa, wenn ihr Betrieb in ein Rüstungsunternehmen umgewandelt wurde, in dem die Beschäftigung von Ausländern grundsätzlich untersagt war. McLoughlin/Vogl: Gedenkbuch, 24.

14 Pravda, 14.2.1934, zit. nach Aleksandr Vatlin/Verena Moritz: „Wir haben es mit sehr gutem Menschenmaterial zu tun.“ Die Schutzbundemigranten in der Sowjetunion, in: Moritz u. a.: Gegenwelten, 365–391, hier 366.

15 McLoughlin/Vogl: Gedenkbuch, 24.

16 Gesamttext der Verfassung online unter www.verfassungen.net/su/verf36-i.htm.

17 Hans Schafranek: Zwischen NKWD und Gestapo. Die Auslieferung deutscher und österreichischer Antifaschisten aus der Sowjetunion an Nazideutschland 1937–1941, Frankfurt a. M. 1990, 9–10.

18 Der zwischen 1924 und 1935 von KPdSU und Komintern vertretenen Sozialfaschismus-These zufolge stellte die Sozialdemokratie lediglich einen „gemäßigten Flügel“ des Faschismus dar und sei daher zu bekämpfen.

19 VKP (b) – Kommunistische Allunions-Partei (Bolschewiki) – war ab 1925 die offizielle Bezeichnung der russischen KP.

20 Die Betreuung der Februaremigranten war nur unter großen finanziellen Opfern der tschechischen Sozialdemokratischen Partei (SPTsch) und der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSAP) möglich.

21 Nach anderen Quellen umfasste die Gruppe 350 Personen. Vgl. Barry McLoughlin: Die Schutzbundemigration, in: McLoughlin/Schafranek/Svezera: Aufbruch – Hoffnung – Endstation, 159–434, hier 167.

22 Ebd., 370.

23 Georgi Dimitroff: Ausgewählte Werke, 2. Bd. 1921–1935, Berlin (DDR) 1958, 464. Georgi Dimitrov (1882–1949), bulgarischer KP-Politiker, von 1935 bis 1943 Generalsekretär der Komintern. Vgl. die Erinnerungen des Wiener Schutzbündlers Franz Jurica an das Zusammentreffen mit Dimitrov, in: DÖW: Exil Sowjetunion, 29–30 (Dok. 14, Interview Hans Schafranek mit Franz Jurica). Jurica gehörte auch zu einer Gruppe von Schutzbündlern, die in den Kreml eingeladen und dort von Stalin begrüßt wurden.

24 Siehe S. 107 und 111.

25 Vatlin/Moritz: „Wir haben es mit sehr gutem Menschenmaterial zu tun“, 374–375. Nur prominente Flüchtlinge, wie die Witwe des hingerichteten Schutzbündlers Karl Münichreiter, erfuhren weiterhin einige Aufmerksamkeit in der Presse.

26 Sergej Mironowitsch Kirov (1886–1934), Politbüromitglied, Parteigänger Stalins. Er wurde 1934 in Leningrad unter nie völlig geklärten Umständen ermordet.

27 DÖW: Exil Sowjetunion, 137.

28 ÖSTA, AdR, BKA Inneres („Österreichische Schutzbündler in der Sowjetunion“), zit. nach DÖW 22.678/26. Zum Vollzug von Ausbürgerungen in der Zeit des Austrofaschismus vgl. Ilse Reiter: Die Ausbürgerungsverordnung vom 16. Juli 1933, in: Ingrid Böhler (Hg.): 7. Österreichischer Zeitgeschichtetag 2008: 1968–Vorgeschichte, Folgen. Bestandsaufnahme der österreichischen Zeitgeschichte, Innsbruck 2010, 845–854.

29 Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ), 30.8.1936 (o. S.) und DÖW 22.678/26; siehe Anhang 1, Dokument 3. Die Sicherheitsdirektoren der Bundesländer erhielten am 10.10.1936 eine Liste mit den Namen der UnterzeichnerInnen (soweit diese entziffert werden konnten) mit der Aufforderung, deren Identität zu überprüfen. Zur vorsichtig-zwiespältigen Kritik der SAI, des Internationalen Gewerkschaftsbunds und insbesondere Otto Bauers vgl. Hans Schafranek: Zwischen Blocklogik und Antistalinismus. Die Ambivalenz sozialdemokratischer Kritik an den Moskauer Schauprozessen, in: Archiv 1994. Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien 1994, 38–65.

30 DÖW: Exil Sowjetunion, 138 und 150–154. (Protokoll der Versammlung vom 5.3.1935). Der Beschluss der anwesenden Schutzbündler fiel einstimmig: „Das Proletariat darf keinen Verrat dulden. Wir befinden uns an einem Kampfplatz des weltweiten Kampfes des Proletariats. Jeder, der von hier desertiert, wird zum Verräter an der Sache der internationalen Arbeiterbewegung. Wir dürfen keine Verräter dulden, während wir für ein Sowjet-Österreich kämpfen.“

31 Ebd., 139.

32 Wilhelm Mensing: Die Vernehmungsprotokolle der „Rußlandrückkehrer“ – eine unausgeschöpfte Fundgrube im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 2003/III, Berlin 2003, 154–170, hier 158. Auf dem Gebiet des ehemaligen Österreich befanden sich derartige Rückwandererämter in Wien und Innsbruck.

33 Wortlaut des Erlasses vom 5.8.1939 bei Schafranek: Zwischen NKWD und Gestapo, 173–183 und Anhang 2 (Ausschnitt).

34 DÖW: Exil Sowjetunion, 185.

35