Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Studien zu Geschichte und Politik

- Sprache: Deutsch

DER "ANSCHLUSS" IN TIROL UND SEINE AUSWIRKUNGEN April 1938 in Tirol: Während eine von langer Hand geplante PROPAGANDAOFFENSIVE die Tiroler Bevölkerung auf den Besuch Adolf Hitlers in INNSBRUCK vorbereitete, wurden mögliche GEGENER DER NEUEN REGIERUNG bereits in den Tagen nach dem "Anschluss" durch AMTSENTHEBUNGEN, willkürliche Hausdurchsuchungen und Verhaftungen eingeschüchtert. Sie waren Menschen aus allen sozialen Schichten: Arbeiterinnen und Akademiker, Atheisten und fromme Katholikinnen, Anhänger der Habsburgermonarchie und überzeugte Linke. Einige von ihnen gehörten dem ORGANSIERTEN WIDERSTAND an, die meisten hatten sich einfach geweigert, Anstand, Mitgefühl und Menschenwürde preiszugeben. DIE HOFFNUNG, AN EINE BESSERE ZUKUNFT BLEIBT In ERWARTUNG IHRERE HINRICHTUNG schrieben sie geheime TAGEBUCHNOTIZEN, GEDICHTE und ABSCHIESBRIEFE. Diese Zeugnisse des Widerstandes gegen den NATIONALSOZIALISTISCHEN TERROR von Tiroler Frauen und Männern liegen nun erstmals vor. Aus den Briefen der zum Tod Verurteilten sprechen Zweifel und Schuldgefühle gegenüber ihren Nächsten, nie aber Hass oder der Wunsch nach Rache. Am Ende eint alle der Glaube an ein Fortleben in einer BESSERE ZUKUNFT und die Hoffnung, dass ihr Opfertod nicht sinnlos sein möge. AUFARBEITUNG DER GESCHICHTE Gisela Hormayr hat diese Briefe und Notizen INHAFTIERTER und ZUM TODE VERURTEILTER Tiroler Widerstandskämpfer in der vorliegenden Publikation zusammengefasst und liefert damit ein TRAURIGES ZEUGNIS dieses grausamen Kapitels der Geschichte Tirols. Dieser Band trägt wesentlich zur Aufarbeitung der Geschichte Tirols im NATIONALSOZIALISMUS bei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

STUDIEN ZU GESCHICHTE UND POLITIK

Band 20

herausgegeben von Horst Schreiber

Michael-Gaismair-Gesellschaft

www.gaismair-gesellschaft.at

Gisela Hormayr

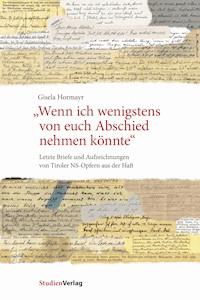

„Wenn ich wenigstens von euch Abschied nehmen könnte“

Letzte Briefe und Aufzeichnungen von Tiroler NS-Opfern aus der Haft

StudienVerlag

InnsbruckWienBozen

„Wir fühlten alle, wie tief und furchtbardie äußeren Mächte in den Menschenhineingreifen können, bis in sein Innerstes,aber wir fühlten auch, dass es im Innersten etwas gab,was unangreifbar war und unverletzbar.“

Anna Seghers, Das siebte Kreuz

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers

Einleitung

Widerstand und Verfolgung in Tirol 1938–1945

„Ich bin gesund, mir geht es gut“ – Schreiben in Haft

Anmerkungen zu Überlieferung und Auswahl der Dokumente

Briefe und Kassiber

Opfer des linken Widerstandes

Alois und Josefine Brunner im Zuchthaus München-Stadelheim: Letzte Briefe und Aufzeichnungen

SozialistInnen und KommunistInnen gegen Hitler

Josef Axinger

Viktor da Pont

Heinrich Depaoli

Georg Gruber

Hubert Mayr

Maria Peskoller

Erich Ranacher

Anton Rausch

Johann Schmidt

Konrad Tiefenthaler

Ludwig Totzenberger

Hans Vogl

Josef Werndl

Katholisch-konservative Opposition

Die Verfolgung von Priestern und Ordensangehörigen

Josef Außerlechner (Br. Gereon OPraem)

Maria Autsch (Sr. Angela)

P. Jakob Gapp SM

Felix Gredler

P. Alois Grimm SJ

Otto Neururer

Josef Pontiller (P. Edmund OSB)

P. Johann Schwingshackl SJ

P. Johann Steinmair SJ

Gegner aus christlichem Glauben

Walter Caldonazzi

Helene Delacher

Anna Gründler

Hanns Georg Heintschel-Heinegg

Josef Anton King

Karl Mayr

Hugo Paterno

Maria und Josef Schmiderer

Anton Stock

Opfer der Militärjustiz

Als Verräter verurteilt

Georg Fankhauser

Alfred Grundstein

Walter Krajnc

Carl Lampert

Hugo Pircher

Wehrdienstverweigerer und Deserteure

Karl Endstrasser

P. Franz Dionysius Reinisch

Johann Wanner

Josef Zendron

Kunst hinter dem Stacheldraht: Harald Pickert

Nachwort

Anmerkungen

Abkürzungsverzeichnis

Bildnachweis

Bibliographie

Vorwort

Hab mein Glück und alles verloren / und was hab ich getan? / Hab gekämpft in meinem Leben / um jedes Stück Brot, wie jedermann; / werde niemals das vergessen, / was man mir hat angetan. / (...) Innsbruck, Du mein Alpenland, / mein Heimatland, leb wohl! So schreibt der Bäcker Heinrich Depaoli, der im KZ Flossenbürg als Sozialdemokrat zugrunde geht. Er beklagt, all sein Glück und sein Heim verloren zu haben; er kann es nicht fassen, dass das Gericht ihn derart missachtete und ungerecht aburteilte, dass er nun ein „Zuchthäusler“ ist, dem das vernichtende Urteil seine Ehre absprach.

Selten begegnen wir in den Briefen der Ermordeten einem Heroismus, der es uns ermöglichen würde, im Blick zurück ein Heldenlied zu singen und im Pathos zu schwelgen. In einer Reihe von Fällen stehen die realen Widerstandshandlungen und Verletzungen nationalsozialistischer Normen in krassem Missverhältnis zur Härte der Gerichtsurteile, die Hinrichtungen und Deportationen in Gefängnisse und Konzentrationslager zur Folge hatten. Manche hadern mit ihrem Schicksal, einen gewaltsamen Tod erleiden zu müssen, selbst wenn sie keine zentrale Rolle im Widerstand spielten. Viele versuchen ihren Verwandten Trost zuzusprechen, sorgen sich mehr um ihre Lieben als um sich selbst, die nun alleine dastehen, nicht selten finanziell unabgesichert, verfemt als Angehörige eines Menschen, der als niederträchtiger Feind des deutschen Volkes gilt. „Ich habe Euch einem Unglück zugeführt, seid mir nicht böse“, bittet Erich Ranacher, der eine Partisanengruppe aufbaute und als Deserteur besonderer Ächtung ausgesetzt war. „Macht mir keine Vorwürfe, bitte“, schreibt Walter Caldonazzi. Sie wissen um die Sippenhaftung des NS-Regimes, um die Außenseiterposition, die ihre Familien in der „Volksgemeinschaft“ erwartet, vor allem aber um das tiefe Leid der Hinterbliebenen. „Hoffentlich findet Ihr mit dem gekürzten Gehalt das Auskommen“, schreibt Hugo Paterno bekümmert.

In den Monaten, Wochen, Tagen und schließlich in den letzten Stunden vor ihrem Tod durchleben die Verurteilten unterschiedliche Phasen: Sie schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, klammern sich an jede Möglichkeit, das Schlimmste doch noch abwenden zu können, bis sie sich in das Unvermeidliche fügen und ihrem Sterben Sinn abringen. Sie beteuern, nur das Beste gewollt zu haben, mahnen ihre Kinder anständige Menschen zu werden und ihre Familien fest zusammenzuhalten, füreinander einzustehen. Josefine Brunner notiert: „Kein Mensch kann nachfühlen, was es heisst, zum Tode verurteilt zu sein. Wenn man hin und hergerissen wird, zwischen Hoffnung und Verzweiflung dann stirbt man täglich eines mehrfachen Todes. Nun aber genug davon, ich will Dir, liebe Mama, das Herz nicht schwerer machen, als es ohnehin ist. (...) so will auch ich mich daran halten, im festen Glauben, dass Deine Bemühungen um uns nicht umsonst sein werden. Es wird dann so sein, dass Du mir zum zweiten Mal das Leben schenkst und dass ich das dann zu würdigen wissen werde, kannst Du gewiss sein.“ Anton Rausch betont, „einsam und allein des Lebens letzte Tage“ verbringen zu müssen: „(...) auf meinen Lippen die leise Frage, werde morgen ich noch sein?“ Um schließlich zu unterstreichen: „Ich weiß wofür ich sterben muß“. Johann Schmidt schreibt: „Ich sterbe nicht als Verbrecher, sondern für meinen Glauben an eine bessere Zukunft. Die Zukunft wird erweisen, ob es so ist. (...) Grüsse mir mein liebes Tirolerland, alle Freunde, sage ihnen ich habe ihnen im Leben wie im Sterben keine Schande gemacht. Gerade, wie mein Weg im Leben war, so soll er im Tode sein.“

Die Betroffenen sprechen sich Mut zu, wollen sich ihre Ehre nicht nehmen lassen, argumentieren mit der Notwendigkeit eines aufrechten Ganges. Wiederholt lesen wir von ihrem Vertrauen, dass die Geschichte sie freisprechen, ihnen Recht geben wird, dass der Nationalsozialismus vor seinem baldigen Ende stehe und die Stunde der Gerechtigkeit nahe sei. „Und wenn wir schon sterben müssen, dann sterben wir ja auch den Heldentod für das proletarische Vaterland, für die Heimat aller Menschen, für das große, reine Menschenrecht!“ Als Hans Vogl dies schreibt, hat er bereits eine schwere Zeit der Niedergeschlagenheit, des Elends und der Verzagtheit hinter sich, er ringt um seine Würde, tröstet Jüngere und will sich durch sein Leiden im Konzentrationslager – „Tiere werden besser behandelt“ – nicht unterkriegen lassen. Walter Caldonazzi macht ähnliche Erfahrungen wie Vogl, fast wortident schreibt er aus dem Gefängnis: „Wir sind hier keine Menschen mehr, nur mehr Tiere.“ Die Brutalität der Behandlung scheint ihm das Wissen um den nahen Tod leichter ertragen zu lassen. Josef Zendron sieht dies ähnlich: „Aber so müssen wir die Suppe, die wir uns selber eingebrockt haben, auslöffeln und alles Jammern hat keinen Zweck. Es hilft nichts; wir müssen zu unserer Tat stehen und wenn es noch so schwer und bitter sein wird. Im übrigen ist es gar nicht so schlimm, von der Welt zu gehen, man hat sowieso nichts Gutes zu erwarten; es soll und kann jeder froh sein, der es überstanden hat.“

Doch die Qual der Trennung bedrängt jeden, der weiß, in Kürze nicht mehr unter den Lebenden zu weilen. Walter Krajnc tröstet sich und seine Vertraute aus dem Glauben heraus damit, dass die Trennung nur vorübergehend sei und verdeutlicht, wie er seine Todesfurcht rationalisierte: „Der Tod – er scheint mir wie eine kurze Operation, durch die dem geistigen Auge die volle Sehkraft wiedergegeben wird. Wie man Angst vor einer Operation hat, so hat man auch Angst vor dem Tode. Aber nur einen Augenblick – dann ist alles gut.“ Walter Caldonazzi spricht davon, bittere Tränen im Bewusstsein vergossen zu haben, geliebte Menschen und die Heimat nie mehr wieder sehen zu können. So bleibt ihm wie seinen LeidensgenossInnen nichts Anderes übrig, als ihr Bild im Gedächtnis abzurufen und in Briefen Abschied zu nehmen. „Vater, es ist Gottes Beschluß, daß ich mein Leben für eine gute Sache lasse: besser, als wäre ich gegen meine Überzeugung für Hitler als Soldat gefallen“, schreibt er. Vor das Schafott werde er mit dem Ruf hintreten: „Es lebe Christus der König“.

Auch den Geistlichen bleibt es nicht erspart zu bangen und zu hoffen, gegen ihre gedrückte Stimmung anzukämpfen und selbst den Weg der Zuversicht finden zu müssen; vor allem, wenn die Ordensleitung das Einstehen für den Glauben und gegen den Nationalsozialismus nicht billigte. Auszüge aus Briefen von Pater Jakob Gapp lassen nur erahnen, welche inneren Kämpfe er durchzumachen hatte, bis er seine feste Haltung vor der Hinrichtung einnehmen konnte: „Trauert nicht um mich! Ich bin restlos glücklich. Ich habe natürlich viele schwere Stunden mitgemacht, aber ich konnte mich auf den Tod vorbereiten. (...) Nach schwerem Ringen bin ich doch soweit, daß ich den heutigen Tag als den schönsten meines Lebens betrachte. (...) Wir kommen wieder zusammen. Dann gibt es keine Trennung mehr!“

Das Priesteramt und der Glaube an Gott erleichterten es zuletzt, dem Irdischen Lebwohl zu sagen, die Hinrichtung als Willen Gottes und Martyrium für den Glauben wahrzunehmen. Pater Edmund Pontiller schreibt angesichts der Verkündung der Vollstreckung des Todesurteils: „Herr, dein Wille geschehe! Priester sein, heißt Opfer sein.“ Pater Johann Steinmair hält fest: „Gnadengesuch abgelehnt, heute 13 Uhr Flug in den Himmel! Innigen Dank für und innigste Grüße an alle. Ich sterbe gern. (...) Ich bin Euch ganz nahe und bete viel für Euch“. In diesem Sinn schreibt auch Pater Franz Reinisch: Er segnet seine Schwester, die ebenfalls Ordensangehörige ist, in tief empfundener Zuneigung, deren Transzendenz Reinisch beschwört: „Wir beide wollen doch fest zusammenhalten, auch wenn ich nicht mehr auf der Welt weile, die Liebe ist stärker als der Tod!“

Hans Vogl hat eine andere Sichtweise, als Sozialist glaubt er zwar nicht an den Himmel, doch er schreibt, wie stolz er auf seine Kinder ist, „denn in Euch lebe ich ewig fort, in Euch bin ich und bleibe ich!“ Einige, die dem Tod ins Auge blicken, erteilen den ihnen Nahestehenden einen Auftrag wie Hans Vogl: „Gedenket meiner in Liebe, setzt meine geistigen und literarischen Strebungen fort (...) sammle meinen literarischen Nachlaß, meine Gedichte aus Dachau gib heraus und dazu eine Lebensbeschreibung von mir. Ich will nicht umsonst gestorben sein! Auf die Kinder passe gut auf, sie sollen die Gefäße sein, in denen ich weiterlebe und die meine Ideen fortführen.“

Noch weitgehender ist die Anforderung von Alfred Grundstein an seine Frau: „(...) ich bitte dich inständigst bleibe mir treu, heirate nicht, tue es den Kindern u. mir zuliebe (...) dein Leben wird jetzt hart sein, ich weiß du wirst es meistern (...) errichte in einer Ecke der Stube einen Altar u. laß von mir ein Bild vergrößern u. stelle das dort auf, dann bin ich stets bei euch, dort betet für mich jeden Abend u. Morgen u. bei jeder Gelegenheit“.

Die Hinterbliebenen mussten mit dem Erbe der Ermordeten umgehen, das Vermächtnis der Eltern, des Gatten und der Ehefrau überforderte auch. Manche verstummten, sperrten die Erinnerung ab, redeten kaum mehr über die traumatisierende Erfahrung des Verlusts, oft auch als Ergebnis der ablehnenden Reaktion ihrer Umwelt, die der widerständigen Haltung der Ermordeten nichs abgewinnen konnte. Dem Widerstand Raum zu geben, einen Ort des Sprechens zu ermöglichen, hätte die eigene Verstrickung weiter Teile der Bevölkerung in den Nationalsozialismus thematisiert und die entlastende Konstruktion, dass ein anderes Verhalten als Anpassung und Mitmachen nicht möglich war, in Frage gestellt. Der Tod des geliebten Menschen löste Schmerz aus, konnte die Abwertung in der Gemeinschaft und gesellschaftliche Randständigkeit ebenso nach sich ziehen wie Aggression gegenüber den Verstorbenen, denen man dann die Schuld gab, die Familie in eine materielle Notlage gestoßen zu haben. Wieso hatte er so gehandelt, weshalb hatte sie eine derart sinnlose Tat begangen, mit der man gegen die Nazis zwar nichts ausrichten konnte, dafür aber die Familie in Gefahr brachte und in eine finanziell prekäre Lage versetzte?

Viele Familien hatten nach 1945 große Probleme, sich über die Runden zu bringen und eine ausreichende Wiedergutmachung zu erhalten. „Da ich wegen meiner 3 kleinen Kinder keiner Arbeit nachgehen kann, befinde ich mich in der bittersten Notlage und bitte ich Sie daher mir zur Abwendung der ärgsten Not eine monatliche Fürsorge-Unterstützung bis zur Klärung der Frage, ob Anspruch nach dem Opferfürsorgegesetz besteht“, schrieb Maria Grundstein an das Fürsorgeamt der Stadt Innsbruck, nachdem ihr das Land die kleine Witwen- und Waisenrente und später auch die Hinterbliebenen- und Unterhaltsrente empfindlich gekürzt hatte, da ihr Mann die deutsche Staatsbürgerschaft besessen hatte. 1953 und 1962 erhielt sie eine einmalige Entschädigungszahlung für die fünfmonatige Haft von Alfred Grundstein, 1978 einen nennenswerten Beitrag aus dem Fonds zur Hilfeleistung an bedürftige ehemals politisch Verfolgte. In ihrem Fall war dies möglich, weil sie zum Kreis der nicht wieder verehelichten Witwen eines im Nationalsozialismus Verfolgten gehörte. Nicht nur die Mittellosigkeit, auch die ständigen Bittgänge demütigten zahlreiche Hinterbliebene ermordeter WiderstandskämpferInnen.

Eine öffentliche Ehrung hätte die Verarbeitung des Leides in den Familien erleichtert, doch sie ließ jahrzehntelang auf sich warten. 1946 errichtete die Tiroler Landesregierung eine Gedenktafel für den Widerstand und Franz Mair am Alten Landhaus in der Maria-Theresien-Straße. 1948 war das auf Initiative der französischen Militärregierung am damaligen Landhausplatz erbaute Befreiungsdenkmal zu Ehren der für die Freiheit Österreichs ums Leben gekommenen WiderstandskämpferInnen und Soldaten der Alliierten zwar fertiggestellt, feierlich eröffnet wurde es nie. Seit 1965 erinnert in Lienz ein Denkmal an den Widerstand und erst in den 1980er Jahren kam es wenigstens vereinzelt zur Setzung von Erinnerungszeichen und Straßenbenennungen in einigen Gemeinden. Ab den 1990er Jahren kann man von einem Durchbruch zu einer Entwicklung einer Gedächtnislandschaft in Tirol sprechen, die sich des Widerstands und der Verfolgung in der NS-Zeit annahm.

Angesichts einer Fülle von Erinnerungszeichen, die sich heute auf den katholisch-konservativen Widerstand und an widersetzliche Geistliche beziehen, liegt es nahe, eine langjährige Gedenktradition zu vermuten. Doch dem ist nicht so, auch wenn in den 1950er Jahren bis 1961 – vor allem aufgrund von Privatinitiativen – einige wenige Gedenktafeln (Kartitsch, Lienz, Scheffau, Stams, Karrösten) an diesen Personenkreis erinnerten. Pater Jakob Gapp, Sohn einer armen Arbeiterfamilie, nunmehr seliggesprochen und seit rund 20 Jahren hoch verehrt, stand wegen seiner unbeugsamen und kompromisslosen Haltung gegen die NS-Diktatur im Gegensatz zu seinen Vorgesetzen, die wohl verstanden, dass er ihrem Anpasslertum den Spiegel vorhielt. So setzte auch für ihn erst in den 1980er Jahren eine Erinnerungskultur ein, die sich ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahren nach seiner Seligsprechung breit auffächerte. Von einer Gedächtnislandschaft für den linken Widerstand kann man in Tirol kaum sprechen.

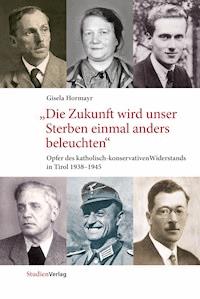

Gisela Hormayr legt nach der Aufarbeitung des linken und katholisch-konservativen Widerstandes mit Todesfolgen in Tirol in gewohnt souveräner und engagierter Weise einen Band vor, der viele dieser Menschen zu Wort kommen und ihnen die von den Nazis abgesprochene Ehre zuteilwerden lässt. „Wenn ich wenigstens von euch Abschied nehmen könnte“ vermittelt letzte Briefe und Aufzeichnungen von Tiroler NS-Opfern aus der Haft, stellt den Kontext des Schreibens unter diesen Umständen her, skizziert kurz das Leben der in diesem Band versammelten Menschen und erläutert die Angaben in den Briefen, um sie schließlich auch einer Gesamtinterpretation zu unterziehen.

Mit der vorliegenden Publikation setzen Gisela Hormayr als Autorin und Horst Schreiber als Betreuer in seiner Funktion als Leiter von _erinnern.at_ und Reihenherausgeber der Studien zu Geschichte und Politik der Michael-Gaismair-Gesellschaft den Prozess der Rückgabe von Würde für die ermordeten WiderstandskämpferInnen und Opfer des Nationalsozialismus wie für deren Nachkommen fort.

Innsbruck, März 2017Horst Schreiber, _erinnern.at_

Einleitung

Widerstand und Verfolgung in Tirol 1938–1945

Während eine von langer Hand geplante Propagandaoffensive die Tiroler Bevölkerung auf den Besuch Adolf Hitlers in Innsbruck am 5. April und die für den 10. April 1938 angesetzte Volksabstimmung vorbereitete, wurden mögliche Gegner der neuen Regierung bereits in den Tagen nach dem „Anschluss“ durch Amtsenthebungen, willkürliche Hausdurchsuchungen und Verhaftungen eingeschüchtert. Sie betrafen leitende Beamte und prominente Vertreter der verhassten „Systemzeit“ und boten fanatischen Parteigenossen die Chance auf Rache für in den Jahren der Illegalität vermeintlich erlittenes Unrecht. Sozialisten und Kommunisten, seit 1933 bzw. 1934 ebenfalls verboten und ohne schlagkräftige Führung, blieben zunächst weitgehend unbehelligt. Erste Todesopfer hingegen forderte die Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung Tirols: Die Vernichtung ihrer Existenzgrundlage durch Berufsverbote und Entlassungen, verbunden mit rasch einsetzender gesellschaftlicher Isolation, führte bereits in den Tagen vor der Volksabstimmung zu etlichen Selbstmorden.1

Mit Erlass vom 18. März 1938 nahm die Geheime Staatspolizei (Gestapo) in der ehemaligen Bundesbahndirektion Innsbruck ihre Tätigkeit auf.2 Sie entwickelte sich in den folgenden Monaten zur größten Gestapozentrale der „Ostmark“ nach Wien und zum gefürchteten Instrument des NS-Terrors im gesamten Gau Tirol-Vorarlberg. Spätestens mit der Zusammenstellung der beiden ersten Transporte mit mehr als 60 politischen Häftlingen in das Konzentrationslager Dachau am 31. Mai und 23. Juni 1938 wurde ihre praktisch unbegrenzte Macht deutlich.3 Unter den Gefangenen waren Sicherheitsdirektor Anton Mörl, Gefängnisdirektor Richard Glier und zahlreiche Polizeibeamte ebenso wie leitende Funktionäre der Vaterländischen Front, von Heimatwehr und Frontmiliz.4

Die überwiegende Mehrheit der Inhaftierten dieser ersten Tage und Wochen wurde bald wieder auf freien Fuß gesetzt, andere jedoch, die vor 1938 gegen die illegale NSDAP vorgegangen waren, blieben für Monate und Jahre in Lagern interniert. Nicht alle überlebten. Richard Glier starb im November 1939 in Mauthausen. Zwei weitere Exponenten des Ständestaates, Adolf Hörhager und Alois Lechner, erlagen im Februar 1940 einer angeblichen Grippeerkrankung.5 Die Einweisung von „Schutzhäftlingen“ in ein Konzentrationslager unter Umgehung der Justiz blieb bis Kriegsende übliche Praxis im Kampf gegen Regimegegner. Sie erfolgte auf unbegrenzte Zeit und nahm den Betroffenen jede Hoffnung auf eine Rückkehr in die Freiheit.6 Auch nach Verbüßung einer Gefängnis- oder Zuchthausstrafe entlassene NS-Gegner mussten mit der Verhängung von Schutzhaft und damit fortgesetzter Internierung rechnen, gegen die keinerlei Rechtsmittel zur Verfügung stand. Es oblag der Gestapo, den Staatsfeind und damit „Schädling der Volksgemeinschaft“ zu identifizieren. Eine tatsächlich und nachweisbar gesetzte Handlung war dazu nicht erforderlich, der präventive Schutz der „rassischen, völkischen und geistigen Substanz“ des Volkes rechtfertigte ihr Vorgehen.7

Bezirksgericht Kufstein, März 1938: Erste Verhaftungen (Thomas Sappl, 1. v. rechts, und Karl Pickert, 1. v. links, wurden am 31.5.1938 bzw. 23.6.1938 in das KZ Dachau überstellt)

Für die erwünschten Ermittlungsergebnisse sorgte der Einsatz „verschärfter Vernehmungen“, theoretisch nur in bestimmten Fällen und mit Genehmigung des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) zulässig.8 Nach 1945 angeklagte Gestapobeamte vermochten sich an die Folter und Misshandlung von Gefangenen kaum zu erinnern. Ihnen widersprechen Aussagen von Überlebenden und ehemaligen Büroangestellten in der Gestapozentrale, die in Prozessen vor dem Volksgericht den üblichen Verlauf von Verhören schilderten. Noch am 23. April 1945 erlag der Innsbrucker Radiohändler Robert Moser, der sich der überparteilichen Widerstandsbewegung angeschlossen hatte, den schweren Verletzungen, die ihm im Zuge seiner Befragung zugefügt worden waren.9 Neben der Polizei- und Schutzhaft stand der Gestapo Innsbruck ab 1942 auch das „Arbeitserziehungslager“ Reichenau zur Verfügung. Eine Einweisung in dieses Lager bedeutete schwerste körperliche Arbeit unter Bedingungen, die sich von denen eines Konzentrationslagers kaum unterschieden. Ursprünglich als Durchgangslager für italienische Zivilarbeiter aus dem Reich und zum Zweck befristeter „Erziehungsmaßnahmen“ für „arbeitsvertragsbrüchige“ Zwangsarbeiter eingerichtet, wurde das Lager auch für jüdische Gefangene und politische Häftlinge genutzt, bevor ihre Deportation in verschiedene Konzentrationslager erfolgte.10 Gefängnisse und Zuchthäuser waren seit Kriegsbeginn hoffnungslos überfüllt und die Lebensbedingungen verschlechterten sich auch dort erheblich: Chronische Unterernährung und desolate hygienische Verhältnisse bei gleichzeitig steigender Ausbeutung der Arbeitskraft der Gefangenen führten zum Ausbruch von Epidemien und einer Zunahme von Todesfällen in Haft.11 Eines dieser Opfer war Franz Wurzenrainer aus Kufstein, wegen Vorbereitung zum Hochverrat im April 1944 zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt, der seine Überstellung in das Zuchthaus Straubing um nur wenige Wochen überlebte und am 14. Juni 1944 als „verstorben“ gemeldet wurde. Gesetze, die die Verhängung der Todesstrafe erleichterten, wurden deshalb nicht nur in Innsbruck als „höchst notwendige und erfolgreiche Neuerungen“ begrüßt und die Einweisung von Regimegegnern in Konzentrationslager („für Leute dieser Art eine so wohltuende Einrichtung“) gefordert.12

Spitzel und V-Leute übernahmen es, Informationen über Mitglieder des Widerstands zusammenzutragen, die als besonders gefährlich eingeschätzt wurden.13 Vermutete Treffpunkte der Linksopposition, wie die Verkaufsstellen der vormaligen Konsumgenossenschaft, standen unter ständiger Beobachtung. Als weitaus wirksamer für die Erzeugung eines Klimas ständiger Bedrohung und Einschüchterung der Bevölkerung erwiesen sich hingegen die Tätigkeit loyaler Parteifunktionäre und die verbreitete Bereitschaft zur Denunziation. ArbeitskollegInnen und NachbarInnen, aber auch Mitglieder der eigenen Familie, berichteten bereitwillig über Kritik an Führer und Reichsregierung, Zweifel am „Endsieg“ oder das (oft nur vermutete) Abhören ausländischer Radiosendungen. Mit Jahresbeginn 1939 wurden Verfahren gegen derart angezeigte MitbürgerInnen vor dem beim Oberlandesgericht Innsbruck eingerichteten Sondergericht durchgeführt. Berufungen gegen seine Urteile waren nicht zulässig.14 Neben dem im Deutschen Reich bereits seit 1934/35 angewandten Heimtückegesetz15, das auch nicht öffentlich gemachte Äußerungen gegen Staat und Partei unter Strafe stellte, traten im Laufe des Jahres 1939 die „Kriegsverordnungen“, Strafbestimmungen, die zu einer Ausweitung der Tätigkeit der Sondergerichte in politischen wie in kriminellen Strafsachen führten, in Kraft.16

Innsbruck, Polizeigefängnis „Hotel Sonne“

Gelangten die Beamten der Gestapo nach Abschluss ihrer Untersuchungen zu der Überzeugung, dass die erfassten Delikte den Tatbestand des Hoch- oder Landesverrates erfüllten, wurde der Akt an die Oberreichsanwaltschaft in Berlin weiter gegeben, die über die nötige Vorgangsweise entschied. Sie konnte ein Verfahren vor dem Volksgerichtshof (VGH) einleiten oder eine Abgabe des Falles an das Oberlandesgericht Wien (OLG) veranlassen. Der Volksgerichtshof, zunächst als Sondergericht und seit April 1936 als ordentliches Gericht eingesetzt, war mit Verordnung vom 28. Juni 1938 auch für die Gaue der „Ostmark“ zuständig. Die Senate des VGH, die sich aus jeweils zwei Berufs- und drei Laienrichtern (Angehörige von Polizei, Wehrmacht und Partei) zusammensetzten, traten in Berlin und, falls erforderlich, auch in anderen Städten zusammen. Mehr als 90 TirolerInnen hatten sich vor ihnen zu verantworten, weitere 112 wurden von Richtern des OLG Wien verurteilt.17 Die Zuständigkeit des Volksgerichtshofs in den nunmehrigen „Alpen- und Donaureichsgauen“ wurde im Jänner 1943 deutlich ausgeweitet und Anklagen wegen „Zersetzung der Wehrkraft“, für die die Todesstrafe als Regelstrafe vorgesehen war, machten nun die Mehrheit der Fälle aus.18 Vergleichende Studien zeigen, dass das Risiko eines Todesurteils für Beschuldigte aus den besetzten Gebieten deutlich höher lag als für solche aus dem „Altreich“.19 Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens erfüllten sich nur selten und Gnadengesuche, eingereicht vom Verurteilten oder seinen Angehörigen, hatten wenig Aussicht auf Erfolg.

Die Zeit bis zur Hinrichtung betrug gewöhnlich einige Wochen oder Monate, in denen der Gefangene täglich sein Ende erwartete. Die Nachricht erreichte die Hinterbliebenen meist verbunden mit dem ausdrücklichen Verbot, eine Todesanzeige aufzugeben. Der Ort der Bestattung wurde nur in Einzelfällen mitgeteilt, persönliche Gegenstände des Opfers jedoch mit bürokratischer Sorgfalt registriert und zugestellt. Verstarb der Inhaftierte in einem Konzentrationslager, erhielten die Angehörigen in der Regel ein Telegramm mit der Mitteilung einer angeblichen Todesursache, die der Lagerarzt bestätigte: Eine plötzliche „Herz- und Kreislaufschwäche“ oder auch „allgemeine Sepsis“ habe zum Tod geführt. Andere wiederum wurden „auf der Flucht erschossen“ – nähere Umstände blieben unbekannt Das Angebot der Lagerleitung, die Urne mit der Asche des Toten zu übersenden, konnten viele Familien wegen der damit verbundenen Kosten nicht annehmen.

Mitteilung an Rudolf Caldonazzi über die Hinrichtung seines Sohnes Walter am 9. Jänner 1944

Linker Widerstand

Obwohl zahlenmäßig unbedeutend und im Allgemeinen – so die Einschätzung der Behörden – wenig geneigt zu Aufruhr und Widersetzlichkeit20, standen KommunistInnen und SozialdemokratInnen nach 1933 bzw. 1934 unter dauernder polizeilicher Aufsicht. Ermittlungen wegen Geheimbündelei, Störung der öffentlichen Ordnung und des Verdachts des Hochverrats führten zu einer Reihe von Prozessen. Die besondere Aufmerksamkeit der Sicherheitsdirektion galt dabei den Kontakten zu Gesinnungsfreunden in anderen Bundesländern. So verbüßte Adele Stürzl, im Juni 1944 hingerichtete Widerstandskämpferin, eine sechsmonatige Arreststrafe wegen des an sie gerichteten Briefes einer „kommunistischen Zentrale“, scheinbarer Beweis für von außen gesteuerte illegale Betätigung. Tatsächlich kam es in den Monaten nach dem „Anschluss“ zu Verhaftungen und Prozessen vor dem Volksgerichtshof, in denen der Wiederaufbau der zerschlagenen KP-Organisation in Innsbruck durch Wiener GenossInnen im Zentrum der Anklage stand. Die Gruppe bestand aus nur wenigen Mitgliedern, die Strafen waren dennoch drakonisch: Eine Resolution, die zur Bildung einer Einheitsfront mit den SozialistInnen und zum Kampf gegen die „imperialistische Fremdherrschaft“ aufrief, rechtfertigte mehrjährige Zuchthausstrafen und Einweisungen in Konzentrationslager. Sie forderten zumindest zwei Todesopfer. Die Wiener Jüdin Josefine Schneider wurde im Frühjahr 1942 in der Vergasungsanstalt Bernburg ermordet, der Innsbrucker Bäcker Heinrich Depaoli starb wenige Monate später im KZ Flossenbürg.21 Erst 1942 bzw. 1943 gelang es der Gestapo Innsbruck erneut, linke Widerstandsnetze aufzurollen. In ihnen spielten ehemalige Angestellte der Konsumgenossenschaften und Eisenbahner eine wesentliche Rolle. In beiden Fällen war die Initiative von deutschen Aktivisten ausgegangen. Während der Kampf der „Revolutionären Sozialisten“ gegen das NS-Regime um das Ehepaar Brunner in Wörgl unter Anleitung des bayerischen SPD-Politikers Waldemar von Knöringen bereits vor 1938 begonnen hatte und in den folgenden Jahren zur Gründung von zahlreichen Stützpunkten in Tirol, Südbayern, Salzburg und Wien führte, blieb der Versuch des Berliner Kommunisten Robert Uhrig, Regimegegner im Raum Kufstein-Kitzbühel zusammenzuschließen, erfolglos: Schon wenige Monate nach seinem ersten Besuch in Tirol im Frühjahr 1941 war die Gestapo über die Vorgänge informiert. Für beide Gruppen wie auch für die kommunistischen Zelle um Max Bär im Raum Schwaz galt, dass die Schulung kleiner Kader für die Zeit nach der erwarteten Niederlage des NS-Staates den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildete und bewaffnete Aktionen oder Sabotageakte nur am Rande erwogen wurden. Gestapo und NS-Justiz gingen auch jetzt mit aller Härte vor. In mehreren Verfahren vor dem Volksgerichtshof fällten die Richter 10 Todesurteile und verhängten hohe Zuchthausstrafen.22 Der Bericht eines Überlebenden, veröffentlicht in der im Herbst 1945 neu gegründeten Sonntagspost, vermittelt eine Ahnung von den Umständen, unter denen die Beschuldigten vor ihren Richtern standen:

„Am ersten Tag, kurz nach 9 Uhr, kamen die Verteidiger in den mit Hakenkreuzflaggen geschmückten großen Schwurgerichtssaal, worauf die 16 Angeklagten von einer starken Polizeieskorte in den Saal geführt wurden. Sie waren kaum mehr zu erkennen, so elend sahen sie aus. Eingefallene Gesichter mit tiefliegenden, müden Augen, unrasiert, gebeugt, abgemagert und gealtert – wahre Elendsgestalten. Sie drückten aus, was sie in diesen zwei Jahren Gefängnis und Konzentrationslager erduldeten: Hunger, körperliche und seelische Qualen, Demütigungen und brutale Mißhandlungen.“23

Mindestens neun Mitglieder des linken Widerstandes starben in Polizeioder Lagerhaft, bevor es zu einem Prozess kommen konnte.24 Im Herbst 1944 schließlich gelang es der Gestapo, eine aktive Widerstandsgruppe im Raum Villach auszuheben, deren zentrale Figur die Osttirolerin Maria Peskoller war. Peskoller und der Deserteur Erich Ranacher aus Lienz wurden am 23. Dezember 1944 hingerichtet.

Die Verfolgung von Priestern und Ordensangehörigen

Nur wenige Geistliche widersetzten sich offen dem NS-Regime. Die Ermittler konnten keinem einzigen Tiroler Priester eine Betätigung im organisierten Widerstand nachweisen, wie sie etwa dem Steirer P. Kapistran Pieller, Absolvent des Franziskanergymnasiums in Hall, zum Verhängnis wurde.25 Der Kampf gegen die katholische Kirche, von den Nationalsozialisten als „weltanschaulich unüberwindlicher Kontrahent“ eingestuft, war vom Tag seiner Ernennung an ein persönliches Anliegen von Gauleiter Franz Hofer.26 Zwischen 1938 und 1945 befanden sich so mehr als zwanzig Prozent aller Tiroler Geistlichen vorübergehend oder auf Dauer in Haft und mindestens zehn von ihnen wurden – meist ohne Gerichtsverfahren – für lange Jahre in Konzentrationslagern festgehalten. Otto Neururer und Johann Schroffner wurden 1940 im KZ Buchenwald ermordet, Felix Gredler und Josef Außerlechner, Laienbruder im Stift Wilten, starben 1942 bzw. 1944 im KZ Dachau. Maria Autsch, mutige Verteidigerin ihrer kleinen Klostergemeinschaft in Mötz im Oberinntal, verlor ihr Leben während eines Bombenangriffs im KZ Auschwitz.

Die Gründe für die Festnahmen waren vielfältig. Eine auch nur in Andeutungen geäußerte Kritik an den Schikanen durch Gauleitung und lokale NS-Funktionäre im Zusammenhang mit Bemühungen, die kirchliche Jugendarbeit fortzusetzen oder etwa eine Prozession abzuhalten, genügte. Geldbußen, Verwarnungen oder ein Aufenthaltsverbot („Gauverweis“) waren oft erste Reaktionen, ausgelöst nicht selten durch Anzeigen aus der eigenen Kirchengemeinde. Ab 1939 war jede staatsfeindliche Äußerung eines Priesters als „Kanzelmissbrauch“ zu bestrafen. Die Verfolgung einzelner missliebiger Geistlicher wurde in der Öffentlichkeit begleitet von Diffamierungen, denen die Innsbrucker Nachrichten breiten Raum gaben: Der Pfarrer von Kirchbichl habe für sein persönliches Wohlergehen der deutschen „Volksgemeinschaft“ große Mengen an Lebensmitteln entzogen und ein „übles Hamsternest“ angelegt27, Abt Geyer und seine Mitbrüder in Stift Stams wurden als Steuerhinterzieher und Diebe von Klostergut „entlarvt“28 und im Servitenkloster Innsbruck eine „Lasterhöhle“ ausgehoben.29 Der Volksgerichtshof unter Vorsitz von Präsident Roland Freisler verurteilte insgesamt fünf Priester zum Tod: Jakob Gapp aus Wattens, Josef Pontiller aus Dölsach in Osttirol und mit Alois Grimm, Johann Steinmair und Johann Schwingshackl30 drei Angehörige des Jesuitenordens, den der Sicherheitsdienst (SD) als staatsgefährdend einstufte und dem Freislers besonderer Hass galt.31

Tod eines Priesters im KZ Dachau: Telegramm an Katharina Gredler („Felix Gredler am 26.6.42 3.30 Uhr hier verstorben innerhalb 24 St. mitteilen, ob Leichenbesichtigung erwünscht. Leiche wird im Krematorium Dachau 3 feuerbestattet wegen Urnenüberführung mit dem Krematorium Dachau 3K in Verbindung treten Sterbeurkunde ist unter Beifügung von 60Pf. für jede weitere 30Pf pro Stück beim Standesamt Dachau Lagerkommandant J. Hoffmann SS-Oberscharführer“)

Katholisch-konservative Opposition

Das Ergebnis der Volksabstimmung am 10. April 1938 mochte den Eindruck erwecken, dass die Tiroler Bevölkerung „bedingungslos zu Führer und Reich“ stand. Nur widerwillig gab die Staatsanwaltschaft Innsbruck daher in ihren regelmäßig zu erstellenden Lageberichten nach Berlin zu, dass sich auch abseits „verbissener kirchlicher Kreise“ konservative Opposition formierte.32 Bestärkt durch den scharfen Protest Otto von Habsburgs gegen den „Anschluss“ und in Weiterführung einer nicht nur in Tirol in den 1930er Jahren populären Verehrung des Kaiserhauses, entstand im Sommer 1938 die erste von mehreren Widerstandsgruppen unter dem Namen „Freiheit Österreich“. Die offensive Mitliederwerbung und die Unerfahrenheit der meist jugendlichen Akteure machten es der Gestapo nicht schwer, ihre Spur aufzunehmen. Nach mehrmonatigen Gefängnisaufenthalten entlassen, gingen sie im Frühjahr 1939 sofort daran, sich neuerlich zu organisieren. Die zweite Verhaftungswelle verlief weniger glimpflich, die Gestapo griff zum bewährten Mittel „verschärfter Verhöre“ und reichte deren Ergebnisse an die Oberreichsanwaltschaft in Berlin weiter. Die Anklageschriften erklären, worin die Bedrohlichkeit des legitimistischen Widerstands aus Sicht des NS-Regimes bestand: Erklärtes Ziel seiner AnhängerInnen war die Wiedererrichtung einer unabhängigen Donaumonarchie und die Wiedereinsetzung der Habsburger.33 Allein die vielfältigen Auslandskontakte der Gruppen galten als Beweis für ihre hochverräterischen Absichten. Noch 1942 gelang es der Gestapo Innsbruck, eine monarchistische Widerstandsgruppe um August Skladal auszuheben, der auch Carmella Flöck angehörte. Sie überlebten die NS-Zeit in Konzentrationslagern, einzelne Todesopfer, wie Josef Brettauer aus Schwaz oder Ludwig Mayer aus Innsbruck, beide ohne Gerichtsverfahren interniert, waren dennoch zu beklagen.34

Mehrere Tiroler engagierten sich im organisierten Widerstand außerhalb der Landesgrenzen. Es handelte sich um teils legitimistische, teils überparteilich zusammengesetzte Gruppierungen, die die Gestapo mit Hilfe von Spitzeln zerschlug und deren Mitglieder der Vorbereitung zum Hochverrat und der Feindbegünstigung angeklagt wurden. Unter den Hingerichteten waren die Innsbrucker Ernst Ortner und Andreas Hofer, der Kramsacher Walter Caldonazzi und Franz Josef Messner aus Brixlegg, ermordet in den letzten Kriegstagen im KZ Mauthausen auf ausdrücklichen Befehl von Lagerleiter Franz Ziereis.35

Die Zeugen Jehovas

Sie gehörten aus Sicht des NS-Regimes einer „volks- und artfremden“ Glaubensgemeinschaft an36 und wurden so zwischen 1938 und 1945 zu besonders gnadenlos verfolgten Regimegegnern. Seit 1935 verboten, waren die Zeugen Jehovas beim „Anschluss“ Österreichs mit der Organisation illegaler Missionsarbeit vertraut und hatten den Transport von Schriften der „Watch Tower Society“ aus der Schweiz sowie deren Druck und Weiterverbreitung vorbereitet. Ihre konsequente Weigerung, eine staatliche Autorität anzuerkennen, deren Gesetze in Widerspruch zu den allein gültigen göttlichen Geboten standen, führte dennoch bald zu Konfrontationen mit den Nationalsozialisten und ersten Verhaftungen. Vor dem Sondergericht Innsbruck hatte sich 1940 eine Gruppe von 12 Angeklagten aus dem Umfeld der Weißnäherin Anna Strobl für die Verbreitung verbotenen Schrifttums zu verantworten. In den Verhören durch Beamte der Innsbrucker Gestapo bekannten sie sich rückhaltlos zu ihrem Glauben:

„Über Vorhalt, ob ich die weltliche bzw. nationalsozialistische Gesetzgebung anerkenne, erkläre ich, dass ich diese Gesetze nur dann anerkenne, wenn sie mit der Lehre meiner Bibel übereinstimmt und nicht in Widerspruch steht. Den Deutschen Gruß zu leisten oder Fahnen und Ehrenzeichen des nationalsozialistischen Staates zu grüssen, ist mir nicht möglich. Überhaupt ist mir jede Huldigung von Menschen, gleichfalls sie auch an führender Stelle des Staates stehen, unstatthaft.“37

Ende 1939 waren bereits 22 BibelforscherInnen der in Tirol etwa 90 Mitglieder umfassenden Gemeinde in verschiedene Konzentrationslager eingewiesen worden, mindestens 11 von ihnen fanden den Tod.38 Sie waren besonders brutaler und erniedrigender Behandlung vonseiten der SS-Wachmannschaften ausgesetzt, wurden in Strafkompanien zu schwersten Arbeiten herangezogen und blieben weitgehend isoliert von den Mitgefangenen, um ihre auch in der Haft rege Missionstätigkeit zu unterbinden. Die Möglichkeit, sich den Torturen durch die Unterzeichnung der sogenannten „Verpflichtungserklärung“ zu entziehen, wurde nur in Einzelfällen genutzt.39 Eine Weigerung bedeutete, auf unbestimmte Zeit im Lager zu verbleiben und hatte willkürliche Maßnahmen wie die Beschränkung des Briefkontakts mit Angehörigen zur Folge. Nach Kriegsbeginn lehnten viele Zeugen Jehovas ohne Einschränkung jede Art von Tätigkeit ab, die direkt oder indirekt der Rüstungsindustrie zuzuordnen war, erfuhren aber auch fallweise bessere Behandlung, weil sie sich der Lagerordnung nicht widersetzten, die ihnen aufgetragenen Arbeiten gewissenhaft ausführten und keine Fluchtversuche unternahmen.

Die offene Verweigerung des Wehrdienstes, im NS-Staat „Ehrendienst am deutschen Volk“, führte für mehr als 70 österreichische Zeugen Jehovas zu einem militärgerichtlichen Verfahren, das nach Inkrafttreten der Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) 1939 fast ausnahmslos mit einem Todesurteil endete. Nur wenige Angeklagte widerriefen ihre Weigerung, um so ihr Leben zu retten.40 Die Abschiedsbriefe der Verurteilten wurden Teil des trotz aller Verbote weiterhin kursierenden illegalen Schrifttums, vielfach kopiert, bei Zusammenkünften weitergegeben oder in Ausgaben des Wachturms abgedruckt.41 Ihre Verbreitung galt der NS-Justiz bald als strafwürdige Handlung: Narciso Riet, jahrelang im gesamten Reichsgebiet aktiv an der Organisation der Untergrundarbeit beteiligt und im November 1944 seinerseits zum Tod verurteilt, wurde unter anderem der Druck von Flugblättern mit Briefen hingerichteter Glaubensbrüder vorgeworfen. Riet hielt sich 1942 und 1943 mehrmals in Innsbruck auf und stand hier in engem Kontakt mit dem Kreis um das Ehepaar Johanna und Matthäus Burgstaller. Die Briefe hatte Riet mit einer Einleitung versehen, aus der die Anklageschrift ausführlich zitierte:

„Verpflichtungserklärung“ für Zeugen Jehovas

„In keinem Land der Erde ist dieser Geist Satans so aufgestachelt worden, wie in diesem verruchten Nazi-Land. [...] Denn wie könnte man sich sonst diese Greuel und schrecklichen, grauenhaften Taten, die einzig in der Geschichte des Volkes Gottes dastehen, begangen von Nazi-Sadisten an Zeugen Jehovas und vielen anderen Millionen Menschen, vorstellen?“42

Matthäus Burgstaller wurde wegen Wehrkraftzersetzung zum Tod verurteilt und am 9. Oktober 1944 in Berlin hingerichtet, Riet starb ebenfalls in Berlin, vermutlich Anfang 1945.

Die Opfer der Militärjustiz

Am 21. Oktober 2009 – nach mehr als zehn Jahre währenden Debatten – beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Grünen ein Gesetz, mit dem sämtliche in der NS-Zeit von Militär- und SS-Gerichten ausgesprochenen Urteile aufgehoben und die Opfer von Unrechtsurteilen ausdrücklich rehabilitiert wurden.43 Es dauerte weitere fünf Jahre, bis ein Denkmal zur Erinnerung an hingerichtete Deserteure und Wehrdienstverweigerer in Wien eingeweiht werden konnte – das erste seiner Art in Österreich. Auch das Vorarlberger Widerstandsmahnmal, enthüllt im Oktober 2015 in Bregenz, schließt Deserteure und Wehrdienstverweigerer ausdrücklich in das Gedenken ein. Die Namen von Deserteuren, die ihre Flucht nicht überlebten, finden sich auch auf dem Befreiungsdenkmal auf dem Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck, stellvertretend für viele andere, deren Schicksal unbekannt geblieben ist.44 Umfangreiche Aktenbestände des Reichskriegsgerichts (RKG) sind verloren, die Tätigkeit der zeitweise über 1.000 Feldgerichte und vor allem der gegen Kriegsende aktiven Standgerichte kaum dokumentiert. Fest steht, dass im Rahmen von militärgerichtlichen Verfahren bis 1945 mehr als 50.000 Todesurteile gefällt wurden, davon annähernd 30.000 gegen Wehrmachtsangehörige, zu denen rund 4000 österreichische Deserteure gehörten. Noch am 18. Mai 1945 verhängte das Gericht der 6. Gebirgsdivision in Norwegen mehrere Todesurteile gegen Fahnenflüchtige, unter ihnen der Innsbrucker Franz F., dem es allerdings gelungen war, sich mit einigen Kameraden über die Grenze nach Schweden abzusetzen.45 Die harten Urteile ergaben sich aus dem Selbstverständnis der Militärjustiz, die nicht so sehr die Bestrafung der konkreten Tat sondern den Schutz der „Volksgemeinschaft“ und die Aufrechterhaltung der „Manneszucht“ in der Wehrmacht als ihre Aufgabe sah. Diesem Zweck dienten auch Präventivstrafen. So begründeten die Richter das Todesurteil gegen Wehrdienstverweigerer P. Franz Reinisch nicht zuletzt mit der „gefährlichen Werbekraft“ seiner unbeugsamen Haltung. Verfahren gegen Zivilisten konnten einem Militärgericht zugewiesen werden, wenn, wie im Fall von Provikar Carl Lampert, militärische Belange Teil der Ermittlungen waren: Unter den zahlreichen Anklagepunkten gegen ihn befand sich auch der Vorwurf der Spionage und Weitergabe von kriegsrelevanten Informationen an die Alliierten, Vergehen, für die das Reichskriegsgericht zuständig war. Immer wieder verwiesen die Militärrichter auf die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, der – so der Kern der „Dolchstoßlegende“ – nicht auf den Schlachtfeldern verlorengegangen sei, sondern wegen des „defätistischen“ Verhaltens der Zivilbevölkerung und der allzu nachsichtigen Behandlung von Deserteuren. Mit der Einführung des Delikts der „Wehrkraftzersetzung“ in § 5 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) sollte eine Wiederholung derartiger Entwicklungen unterbunden werden. Seine Formulierung gab den Richtern die Möglichkeit, nahezu jede NS-kritische Äußerung mit drastischen Strafen zu ahnden und Wehrdienstverweigerer zum Tod zu verurteilen. Zuchthausstrafen auf der Grundlage dieser Bestimmung wurden in der Regel bis nach Kriegsende ausgesetzt und der Verurteilte in ein Straflager der Wehrmacht eingewiesen, in dem die Verhältnisse als so unerträglich erlebt wurden, dass vielen Betroffenen die Zuteilung zu einem Bewährungsbataillon trotz geringer Überlebenschancen als vergleichsweise besseres Los erschien: „Im Verhältnis zum Lager ist man dort noch ein Mensch gewesen. Man war zwar in einem Himmelfahrtskommando, aber Mensch warst du noch. Im Lager warst du kein Mensch.“46 Josef Lengauer aus Schwaz, als Deserteur seit Mai 1943 im Lager Börgermoor inhaftiert, wagte einen ersten Fluchtversuch im Juli 1943, den er mit den harten Arbeitsbedingungen in einem Außenlager begründete. Nach einem zweiten Fluchtversuch 1944 verliert sich seine Spur.