Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Studien zu Geschichte und Politik

- Sprache: Deutsch

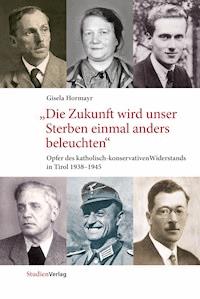

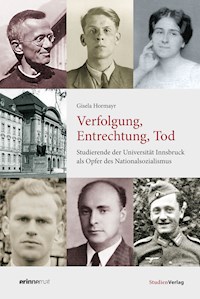

Annähernd dreißig aktive und ehemalige STUDENTINNEN UND STUDENTEN DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK wurden in der NS-ZEIT vom Regime verfolgt, viele ermordet. Bekannt ist das Schicksal von CHRISTOPH PROBST, Mitglied der "WEISSEN ROSE", das in der Erinnerungskultur der Universität einen zentralen Platz einnimmt. Die meisten Opfer erfuhren jedoch bis heute kaum Aufmerksamkeit oder öffentliche Würdigung. Zu ihnen gehören aus rassischen Gründen Verfolgte und Ermordete, wie die Medizinstudentin MELANIE ADLER. Andere bezahlten ihren aktiven WIDERSTAND GEGEN DAS NS-REGIME mit dem Leben: HANNS-GEORG HEINTSCHEL-HEINEGG wurde als Mitglied einer konservativen Widerstandsgruppe hingerichtet, der Lehrer FRANZ MAIR starb in den letzten Kriegstagen in Innsbruck während eines Schusswechsels. Besonders viele Opfer waren ehemalige Angehörige der THEOLOGISCHEN FAKULTÄT, deren Ruf sie zu einem begehrten Studienort auch für Studenten aus dem Ausland gemacht hatte. Der spätere Berliner Dompropst BERNHARD LICHTENBERG, verhaftet, weil er in seinen Predigten an die Verfolgung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnerte, war einer von ihnen. Anhand von Biografien werden die Studierenden der Universität Innsbruck in diesem Buch erstmals als OPFERGRUPPE DES NATIONALSOZIALISMUS greifbar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gisela Hormayr

Verfolgung, Entrechtung, Tod

STUDIEN ZU GESCHICHTE UND POLITIK

Band 23herausgegeben von Horst SchreiberMichael-Gaismair-Gesellschaftwww.gaismair-gesellschaft.at

Gisela Hormayr

Verfolgung, Entrechtung, Tod

Studierende der Universität Innsbruck als Opfer des Nationalsozialismus

StudienVerlag

Innsbruck

Wien

Bozen

Niemals vergessen!

Wie kann man das Unfassbare erfassen? Wie soll man mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte umgehen? Lässt sich das Grauen überhaupt in Worten ausdrücken? Ist es barbarisch, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben?

All das sind Fragen, mit denen die Aufarbeitung der NS-Zeit konfrontiert war, ist und sein wird. Es sind aber auch Fragen, mit denen insbesondere in Österreich jahrzehntelang falsch umgegangen wurde. Der gesamtösterreichische Aufarbeitungsprozess war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, viel zu lange von Rechtfertigungsversuchen und einer realitätswidrigen Opferthese durchsetzt. Ein Umdenken fand erst in den letzten dreißig Jahren statt. Und doch wird diese Aufarbeitung immer unvollständig bleiben.

Denn Aufarbeitung hat kein Verfallsdatum, sie ist keine Tätigkeit, die irgendwann ein Ende findet. Aufarbeitung ist ein kontinuierlicher Prozess, eine Auseinandersetzung, der sich jede Generation stellen muss. Ihr Ziel ist zweierlei: Einerseits soll sie zeigen, was wie warum passiert ist, und andererseits als Mahnung für die Zukunft dienen, auf dass es nie wieder zu einer derartigen Diktatur kommt. Um aufzuzeigen, dass der Holocaust Realität war – und um sicherzustellen, dass er niemals wieder zur Realität wird. Das ist 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs genauso relevant wie 74 Tage oder 740 Jahre danach.

Mahnmäler, Stolpersteine und Bücher wie dieses helfen, das Grauen greifbarer zu machen, das Unfassbare unmittelbarer. Sie zeigen die zeitgenössische und zukünftige Relevanz einer Auseinandersetzung mit dem NS-Staat und seinen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf. Sie werfen Licht auf die dunklen – und verdunkelten – Abschnitte der Geschichte. Sie versuchen, die unschuldigen Opfer von der durch die Nazis erzwungenen Reduktion auf bloße Zahlen ein Stück weit zu befreien und ihnen die genommene Menschlichkeit wiederzugeben. Sie machen Zusammenhänge ersichtlich, die die Verantwortung heutiger und zukünftiger Generationen verdeutlichen, die Verantwortung, die immer präsent sein wird: dass sich diese Verbrechen nie wiederholen.

Innsbruck, April 2019Johanna Beer, Vorsitzende ÖH Innsbruck

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen

Erst neulich bin ich auf meinem Weg durch die Stadt an einer Tür vorbeigegangen, vor der eine kleine Kerze brannte. Es ist eine Erinnerung an eines der vier jüdischen Mordopfer der Reichspogromnacht in Innsbruck. Hier endete vor etwas mehr als 80 Jahren das Leben eines Menschen, nur weil er Jude war. Viele Menschen haben damals einfach weggesehen.

Nicht aber die Menschen, die hier in diesem Buch porträtiert werden. Sie haben den Verfolgten geholfen und versucht, andere Menschen dazu zu bewegen, nicht einfach alles hinzunehmen. Viele von ihnen haben diese Haltung mit dem Leben bezahlt.

Immer noch werden Menschen verfolgt, vertrieben oder sogar hingerichtet, nur weil sie eine andere Hautfarbe, eine andere Religion oder eine andere Meinung haben.

Auch heute schauen wir wieder weg, weil es so viel einfacher und bequemer ist, als aktiv etwas gegen Fremdenhass oder die Verfolgung von Minderheiten zu tun.

Wir sind dabei, all die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges zu vergessen. Es werden ähnliche Fehler wie damals begangen und das, obwohl seitdem noch keine 80 Jahre vergangen sind.

Um den Philosophen George Santayana zu zitieren: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen!“

Deshalb ist es heute umso wichtiger, dass diese Menschen, die damals ihr Leben riskiert und auch geopfert haben, um anderen Menschen zu helfen, nicht in Vergessenheit geraten. Dieses Buch soll uns daher ihre Taten in Erinnerung rufen.

Vielleicht kann es einen Beitrag leisten, die heute Lebenden dazu zu bringen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen.

Innsbruck, April 2019Herbert Seiringer, Vorsitzender ÖH Medizin Innsbruck

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit

Vorwort des Herausgebers

Einleitung

Juridische Fakultät

Hans Joachim Diers

Max Ulrich Graf Drechsel

Alois Flatscher

Adolf Hörhager

Walter Krajnc

Rudolf von Mayer

Karl Pickert

Hermann Sinz

Richard Steidle

Medizinische Fakultät

Melanie Karoline Adler

Munisch Heuer

Stefan und Marian Kudera

Ludwig Mooslechner

Christoph Probst

Philosophische Fakultät

Ferdinand Eberharter

Franz Mair

Heinrich Pühringer

Emmerich Übleis

Theologische Fakultät

Franz Finke

Hanns-Georg Heintschel-Heinegg

Bernhard Lichtenberg

Alfons Mersmann

Marceli Nowakowski

Józef Pawłowski

Josef (Edmund) Pontiller

Franz Reinisch

Johann Schwingshackl

Johann Steinmair

Lucjan Tokarski

Bernhard Wensch

Exkurs: Die Ermordung ukrainischer Priester nach 1945

Nykyta Budka

Andrij Iszcak

Jakym Senkivskyi

Klymentiyi Sheptytskyi

Nachwort

Abbildungsnachweis

Ausgewählte Literatur

Zum Geleit

2019 feiert die Universität Innsbruck ihr 350-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum haben die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck und an der Medizinischen Universität Innsbruck zum Anlass genommen, um das vorliegende Buch anzuregen.

Es ist mir als Vorsitzende der Studienvertretung Lehramt Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung ein besonderes Anliegen, an Studierende zu erinnern, die sich in der Zeit des Nationalsozialismus gegen Unrecht und Willkür aufgelehnt haben oder für ihre Werte und ihren Glauben eingetreten sind. Die Gründe, weshalb sie mit der NS-Diktatur in Konflikt gerieten und ihr Leben verloren, sind vielfältig und lassen sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Zweifellos haben sie letzten Endes einen Beitrag für den moralischen Anspruch Österreichs geleistet, nach 1945 wieder die Unabhängigkeit zu erlangen, wie die Moskauer Deklaration, die zum Widerstand aufrief, in Aussicht gestellt hatte.

Gerade in einem Jahr, in dem die Studentinnen und Studenten ihre Vertretungen wählen, ist es mir wichtig, vor Augen zu führen, dass Demokratie und Wahlrecht keine Selbstverständlichkeiten sind und erst nach langwierigen Auseinandersetzungen errungen werden konnten. Wie dieses Buch zeigt, kosteten Zivilcourage und das Engagement für freie Meinungsäußerung das Leben vieler Menschen, die auf unserer Universität studierten. Dies sollte unser Bewusstsein schärfen, demokratische Rechte verstärkt zu nutzen, gerade weil wir uns an den Universitäten nach dem Abbau studentischer Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsmaßnahmen durch die Regierung Blau-Schwarz I in einem Prozess der Entpolitisierung befinden. Es gilt, die vorherrschende Ruhe aufzubrechen, Anpassungsbereitschaft hinter uns zu lassen und die Universitäten vielmehr zu einem Ort kritischen Denkens und offenen Widerspruchs zu machen.

Ich danke Gisela Hormayr als Autorin und Horst Schreiber als Heraus geber dieser Publikation. Sie gibt uns an der Universität die Möglichkeit, jener Studierenden zu gedenken, die wegen ihres widersetzlichen Handelns, ihrer Herkunft und ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und ermordet wurden.

Innsbruck, April 2019Selina Mittermeier, Vorsitzende der Studienvertretung Lehramt Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung

Vorwort des Herausgebers

„Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe, daß ich so schwer büßen muß. Es ist entsetzlich und furchtbar. An Dich und die Kinder darf ich gar nicht denken, da bricht mir das Herz entzwei. (…) Erst jetzt erkenne ich, wie schön es war, als ich in Eurem Kreis sein konnte. (…) Ich habe schon Schreckliches mitgemacht und kann Dir dies gar nicht mitteilen. (…) Ich habe mir jedenfalls nicht gedacht, daß ich Ostern 1945 im Gefängnis verbringen werde. Gott sei Dank ist das Verhör bei der Gestapo vorbei. Es ist nicht zu schildern, was man hier mitmacht. Man hat mir das linke Trommelfell eingeschlagen, so daß ich dermalen taub bin. Ich bitte Dich, sage es niemandem. Es ist einfach entsetzlich“, schrieb Ludwig Mooslechner an seine Frau, kurz bevor er erschossen wurde. Die überwiegende Mehrheit der in diesem Band versammelten Menschen leistete Widerstand gegen das NS-Regime und musste ihn mit dem Leben bezahlen.

Gisela Hormayr hat in ihrem Buch „Verfolgung, Entrechtung, Tod. Studierende der Universität Innsbruck als Opfer des Nationalsozialismus“, das in der von mir herausgegebenen Reihe „Studien zu Geschichte und Politik“ als Band 23 erschienen ist, 36 Biografien von Menschen aufgenommen, die an der Universität Innsbruck studierten und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aufgrund ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus ums Leben kamen. Viele absolvierten nur einen Teil ihres Studiums in Innsbruck, nicht selten verbrachten sie hier nur kurze Zeit. Die Autorin berücksichtigte außerdem vier ukrainische Studenten der Theologischen Fakultät, die Opfer des Stalinismus wurden, und die biografischen Skizzen von zwei Geistlichen, die 1989 zur Zeit der Militärdiktatur wegen ihres sozialen Engagements in San Salvador ermordet wurden. Beide sind auf einer Gedenktafel am Ehrenmal der Universität Innsbruck verewigt.

Die Tatsache, dass nur ein Mann aus dem linken Lager und eine einzige Frau aufscheinen, ist auf die im Untersuchungszeitraum noch geringe Zahl an Studentinnen und Studierenden aus der Arbeiterschaft zurückzuführen. Die männliche und bürgerliche Dominanz an der Universität Innsbruck spiegelt sich auch im Umstand wider, dass in der vorliegenden Studie zehn Personen katholischen Studentenverbindungen angehörten.

Vor dem Anschluss 1938 rang die katholisch-konservative Studentenschaft mit dem deutschnationalen Lager um die Vorherrschaft an der Universität Innsbruck. Bis 1933 war fast die Hälfte der Mitglieder der akademischen Burschenschaften, Corps und Sängerschaften zu den Nationalsozialisten gewechselt. Sie bildeten das Rückgrat der illegalen NSDAP. Nach ihrer Machtübernahme trat auch ein beträchtlicher Teil der Mitglieder der katholischen Studentenverbindungen (Cartellverband), die bis 1938 dem Nationalsozialismus ablehnend gegenübergestanden waren, in die Partei ein. Umso bemerkenswerter sind die antinationalsozialistischen Aktivitäten der im vorliegenden Band versammelten Männer.

Die Formen des Widerstandes reichten von der Unterstützung von Partisanen und Deserteuren (Ludwig Mooslechner) über die Tätigkeit im Umkreis des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 (Max Ulrich Graf Drechsel) und die Unterstützung der französischen Résistance als Wehrmachtsangehöriger (Walter Krajnc) bis hin zur Mitgliedschaft in einer polnischen Widerstandsgruppe in Tirol (Stefan und Marian Kudera).

Die Gnadenlosigkeit der Wehrmachtsjustiz zeigt das Vorgehen gegen Heinrich Pühringer und Hermann Sinz. Das Gericht der 2. Gebirgsdivision in Norwegen fällte das Todesurteil über Pühringer, nur weil er sich zwei Tage lang unerlaubt von der Truppe entfernt hatte. „Schwächlichen Naturen“, so das Gericht, müsse zu ihrer Abschreckung gezeigt werden, was sie erwarte, wenn sie „die ehrliche Kugel im Kampf“ scheuten. Sinz, ausgezeichnet wegen Tapferkeit vor dem Feind, musste wegen des Vorwurfs der Wehrkraftzersetzung sterben. Er hatte während seines Einsatzes an der Ostfront unbedachterweise geäußert, dass der Krieg verloren sei und das Dritte Reich untergehen werde. Der stellvertretende Gauleiter von Tirol-Vorarlberg lehnte es ab, sich für Sinz einzusetzen. Das Vergehen des Verurteilten konnte wegen seines hochverräterischen Charakters, so Herbert Parson, „tatsächlich nur durch die Todesstrafe geahndet werden“.

Mit Christoph Probst und Franz Mair begegnen wir zwei Ikonen des Widerstandes. Den einen, Mitglied der „Weißen Rose“, ehrt die Universität Innsbruck mit einer Erinnerungstafel an ihrem Ehrenmal, einer Platzbenennung vor ihrem Hauptgebäude und regelmäßigen Gedenkveranstaltungen. Der andere diente dem Land Tirol viele Jahrzehnte als Symbol eines selbstbehaupteten „ununterbrochenen Widerstandskampfes“, der die Verstrickung vieler Tirolerinnen und Tiroler in den Nationalsozialismus vergessen machen sollte.

Unter den ehemaligen Studierenden der Theologischen Fakultät finden sich in erster Linie Geistliche, die engagierte Feinde des NS-Regimes waren und sich nicht nur gegen die Eingriffe der Diktatur in Glaubensbelange wehrten. Allzu oft erhielten sie keine Unterstützung der kirchlichen Obrigkeit oder ihrer Ordensleitung. Pater Josef (Edmund) Pontiller warfen die NS-Behörden vor, „sich in gemeinster Weise über den Führer und den Nationalsozialismus geäußert“ und sich „zum Propagandabüttel unserer Kriegsfeinde“ gemacht zu haben. Pontiller selbst wandte sich gegen Gläubige und Kleriker, die sich mit dem „Nero auf deutschem Thron“ arrangieren wollten. Pater Johann Steinmair gehörte einem Kreis entschiedener Gegner des NS-Regimes an, Pater Johann Schwingshackl lehnte jede Annäherung an den Nationalsozialismus ab, den er in seinen Predigten schonungslos angriff. Trotz Ermahnung seines Provinzials ließ er von seiner kritischen Haltung ebenso wenig ab wie von seiner Aufforderung an den Priesterstand, sich der Verantwortung in der Auseinandersetzung mit dem NS-Regime zu stellen. An Steinmair und Schwingshackl erinnern heute Gedenkzeichen in der Jesuitenkirche in Innsbruck und in der Basilika Stams. Auch Pater Franz Reinisch, dem viele Zeichensetzungen im öffentlichen Raum zugedacht sind, ist ein in Tirol überaus bekannter Geistlicher. Sein Seligsprechungsprozess ist im Gang. Er verweigerte den Kriegsdienst, weil im Nationalsozialismus Gewalt vor Recht gehe, die NSDAP das Heer missbrauche und er daher die NS-Diktatur bekämpfen müsse. Weder seine Ordensbrüder noch Bischof Paulus Rusch konnten Reinisch umstimmen. Die Argumentation seines Abtes, dass Hitler Vertreter der gottgewollten Ordnung wäre, wies er brüsk von sich.

Weniger bekannt sind hierzulande die Geistlichen Hanns-Georg Heintschel-Heinegg und Bernhard Lichtenberg. Heintschel-Heinegg entfaltete umfangreiche Aktivitäten in der „Österreichischen Freiheitsbewegung“ in Wien. Die Gründung eines Tiroler Standortes dieser Widerstandsgruppe mit Bekannten aus seiner Innsbrucker Studienzeit misslang. Wie sehr zahlreiche Geistliche, die politisch gegen das NS-Regime auftraten, auf sich allein gestellt waren, offenbart sich nicht nur in der Missbilligung ihrer Zivilcourage in der eigenen Glaubensgemeinschaft. Am Beispiel von Hanns-Georg Heintschel-Heinegg können wir nur erahnen, was es bedeutete, wenn Mitglieder der eigenen Familie sich distanzierten und mehr Sympathie für die Diktatur bekundeten als für ihn. Bernhard Lichtenberg, der in Innsbruck ein Dutzend Lehrveranstaltungen besucht hatte und Probst in Berlin war, legte sich mit der NSDAP bereits vor ihrer Machtübernahme in Deutschland an. Er organisierte die Vorführung des pazifistischen Filmes „Im Westen nichts Neues“, den die Nationalsozialisten abgrundtief verabscheuten. Als Lichtenberg schließlich die Haftbedingungen in einem KZ kritisierte und nach den blutigen Ereignissen des Novemberpogroms seine Predigten Tag für Tag mit einer Fürbitte für Juden, „nichtarische Christen“ und alle Häftlinge in Konzentrationslagern beendete, verhaftete ihn die Gestapo, um ihn ins KZ Dachau zu transportieren. „Er wußte wie jeder andere Volksgenosse, daß die Regelung der Judenfrage und die Einrichtung von Konzentrationslagern zu dem Aufgabenkreis des heutigen Staates gehört“, heißt es im Gerichtsurteil gegen Bernhard Lichtenberg.

Zu den einer größeren Öffentlichkeit völlig unbekannten Theologiestudenten der Universität Innsbruck zählen Kleriker, die in ihrem Heimatland Polen die deutschen Besatzer bekämpften. Die Kurzbiografien von Marceli Nowakowski, Jόzef Pawłowski und Lucjan Tokarski vermitteln einen Eindruck vom nationalen Widerstandskampf, an dem der polnische Klerus in hohem Maß beteiligt war. Sie verdeutlichen aber ebenso, dass die deutsche Wehrmacht in Polen einen Vernichtungskrieg führte, der in die systematische Ermordung von Priestern, Ordensmitgliedern, Ärzten, Lehrkräften und Angehörigen anderer Intelligenzberufe mündete. Eines dieser Opfer war Lucjan Tokarski. Marceli Nowakowski steht für jenen Teil der Geistlichen, die sich im Sinne eines politischen Katholizismus auf der Seite rechtsgerichteter Kreise für die Unabhängigkeit Polens einsetzten, antibolschewistisch ausgerichtet und antisemitisch eingestellt waren. Während Tokarski und Nowakowski einen gewaltsamen Tod in Polen fanden, wurde Jόzef Pawłowski wegen seiner materiellen und ideellen Unterstützung polnischer Kriegsgefangener in der Provinzstadt Kielce, wo er Pfarrer und Kaplan des Roten Kreuzes war und auch bei Fluchtversuchen geholfen hatte, ins KZ Dachau deportiert und dort getötet. Pawłowskis Widerstandstätigkeit ist auch deshalb beachtenswert, weil er nicht nur den polnischen Untergrund begünstigte, sondern auch verfolgten Jüdinnen und Juden hilfreich zur Seite stand. Im Juli 1946 ermordete ein entfesselter Mob in Kielce 42 Holocaust-Überlebende mit Stöcken, Steinen, Eisenrohren und warf Kinder vom Balkon oder zerschmetterte sie an Hauswänden. Auch unter der deutschen Besatzung während des Krieges beteiligte sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der polnischen Bevölkerung an der Beraubung und am Massenmord an Jüdinnen und Juden. Wer heute darüber in Polen spricht, sieht sich der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung ausgesetzt. Jόzef Pawłowski ist einer jener polnischen Geistlichen, die ihren Glauben im Geiste Christi lebten, nationalen Fanatismus ablehnten und allen Menschen in Not Beistand leisteten, ohne ihre Zuwendung vom religiösen Bekenntnis abhängig zu machen. Seine vorbildliche Haltung ist aktueller denn je, nicht nur in Polen.

Drei Studierende der Universität Innsbruck kamen als Opfer rassischer Verfolgung oder wegen ihrer sexuellen Orientierung ums Leben. Die Gestapo überstellte Rudolf von Mayer ins KZ Auschwitz, weil sie ihn der Homosexualität bezichtigte. Häftlinge, die den Rosa Winkel tragen mussten, standen in der Gefangenenhierarchie ganz unten und waren besonders harten Haftbedingungen ausgesetzt. Mayer überlebte das KZ nicht, bereits etwas mehr als ein Jahr nach seiner Einlieferung starb er, angeblich an Fleckfieber. Gedenkzeichen für Menschen, die das NS-Regime als Homosexuelle verfolgte, sucht man in Tirol vergeblich. Immerhin scheint Rudolf von Mayer auf der Erinnerungstafel der katholischen Studentenverbindung Leopoldina an der Außenwand der Neuen Universitätskirche in Innsbruck mit seinem Namen auf, auch wenn ihn die Tafelinschrift ohne Angabe der Hintergründe lediglich als Opfer des Nationalsozialismus ausweist.

Munisch Heuer und Melanie Karoline Adler, die Tochter von Guido Adler, des bedeutendsten österreichischen Musikwissenschaftlers seiner Zeit, kamen zu Tode, weil sie jüdischer Herkunft waren. Auch die Bekanntschaft mit der Leiterin der Bayreuther Opernfestspiele und engen Vertrauten Hitlers, Winifred Wagner, konnte Melanie Adler nicht vor der Deportation von Wien nach Maly Trostinec retten, wo die Nationalsozialisten mit 10.000 Menschen mehr österreichische Jüdinnen und Juden als sonst wo ermordeten. Wagner vertröstete sie und legte ansonsten die Hände in den Schoß. Im Gegensatz zu Adler, die drei Jahre in Innsbruck studierte, lebte Munisch Heuer in der Landeshauptstadt. Kurz vor Kriegsende fiel er im Außenlager Kaufering des KZ Dachau einem Luftangriff zum Opfer. Sein Sohn setzte ihm in seinen 1996 auf Englisch und 2000 auf Deutsch erschienenen Lebenserinnerungen ein negatives Denkmal. Mit unerbittlicher Härte im moralischen Urteil auch gegen sich selbst rechnete er mit dem Verhalten seines Vaters ab, der alles tat, um zu überleben.

Alois Flatscher, Karl Pickert, Adolf Hörhager und Richard Steidle engagierten sich in der Heimatwehr bzw. in Organisationen des autoritären „Ständestaates“. Mit Ausnahme von Flatscher, dessen Festnahme aus uns unbekannten Gründen erst 1942 erfolgte, verhafteten die Nationalsozialisten sie unmittelbar nach ihrer Machtübernahme im März 1938. Alle vier deportierte die Gestapo in Konzentrationslager. Pickert überlebte als Einziger, nahm sich aber vor einer neuerlichen Verhaftung das Leben. Richard Steidle ist das Musterbeispiel eines Täters, der zum Opfer wurde. Als hochrangiger Politiker zwischen 1918 und 1938, Vorsitzender des Bundesrates, Mitglied der Tiroler Landesregierung, Sicherheitsdirektor von Tirol, Bundesführer des Österreichischen Heimat schutzes, Bundeskommissär für Propaganda und Generalkonsul in Triest betrieb er energisch die Abschaffung von Demokratie und Republik, um eine Diktatur zu errichten und Österreich in einen Führerstaat zu verwandeln. In der Linken, die er unerbittlich verfolgte, sah Steidle seinen Hauptgegner. Um sie auszuschalten, machte er mit den Nationalsozialisten gemeinsame Sache, bis der Heimatwehr mit dem Aufstieg der NSDAP eine ernstzunehmende Konkurrenz erwuchs. Ab diesem Zeitpunkt standen sich die beiden faschistischen Bewegungen in gewalttätigen Auseinandersetzungen gegenüber, die in einem Attentat auf Steidle, der für die Verhaftung zahlreicher Nationalsozialisten gesorgt hatte, ihren Höhepunkt erfuhren. Nach der Machtübernahme der NSDAP rächten sich seine Gegner. Bis zu seiner Ermordung im KZ Buchenwald war Richard Steidle in besonderem Maß Schikanen und Brutalitäten ausgesetzt.

Emmerich Übleis ist nicht nur als engagierter Sozialdemokrat und Kommunist ein Sonderfall unter den vorliegenden Biografien. Auch durch den Zeitpunkt seiner politischen Verfolgung und den Umstand, dass sich seine Spuren in der Sowjetunion verlieren, weicht sein Lebenslauf von den anderen NS-Opfern ab, die Gisela Hormayr eruiert hat. Der Eingriff in das Studium von Übleis zeigt auf, mit welcher Härte der Austrofaschismus gegen seine Feinde vorging. Nach seiner Verhaftung 1935 wurde er kurz vor seinem Abschluss „für immer“ vom Studium an allen österreichischen Hochschulen ausgeschlossen und wegen eines geringfügigen Vergehens, des „Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe“ aufgrund eines von ihm verfassten Zeitungsartikels, zu 15 Monaten schweren Kerkers verurteilt. Vor seiner Ausreise in die Sowjetunion kämpfte Emmerich Übleis auf der Seite der Internationalen Brigaden gegen die Faschisten unter der Führung von General Franco im Spanischen Bürgerkrieg.

Mein Dank gilt dem Land Tirol und dem Zukunftsfonds der Republik Österreich, die den Druck dieses Buches ermöglichten, sowie der Unterstützung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck und an der Medizinischen Universität Innsbruck. Die Initiative zur Entstehung dieses Buches kam von Selina Mittermeier, Vorsitzende der Studienvertretung Lehramt Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung.

Moralische Appelle bei Gedenkveranstaltungen mit Blick auf den Nationalsozialismus, die keine Folgen für politisches Handeln und den individuellen wie kollektiven Einsatz für Menschenrechte in der Gegenwart haben, instrumentalisieren gewollt oder ungewollt die Opfer, werten den Widerstand ab und tragen kaum dazu bei, die Demokratie zu stärken.

Gisela Hormayr möchte ich daher besonders großen Dank aussprechen für ihre akribische Recherche und spannende Darstellung. Es ist ihr immer wieder aufs Neue eine Herzensangelegenheit, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und die Menschen, die sich widerständig zeigten, wachzuhalten. Ihre wissenschaftliche Forschung ist die Voraussetzung dafür, dass die Erinnerungskultur laufend aktualisiert werden kann. Vorschläge zu erarbeiten, wie ein derartiges Vorhaben am besten umzusetzen wäre und woran mit welchen Konsequenzen erinnert werden soll, kann nicht nur Aufgabe der historischen Zunft und von Fachleuten sein. Politik, Universität, Schule, Kirchen, Unternehmen, Vereine, Institutionen und die Zivilgesellschaft sind aufgerufen, sich in der Erinnerungsarbeit zu engagieren und kreative Wege zu beschreiten, um deren Erstarrung vorzubeugen.

Innsbruck, April 2019Horst Schreiber, _erinnern.at_

Einleitung

Die Universität Innsbruck nach dem „Anschluss“

Mit der Annexion Österreichs im März 1938 erfüllte sich der über Jahre gehegte Wunsch eines erheblichen Teils der Studenten und Professoren. Eine Liste des NS-Dozentenbundes von Anfang April 1938 gibt Aufschluss über die Zugehörigkeit von Dozenten und Ordinarien zur illegalen NSDAP vor dem Einmarsch. Sie zeigt, dass den Nationalsozialisten bereits aus den Jahren vor dem „Anschluss“ Einschätzungen der politischen Haltung des gesamten Universitätspersonals zur Verfügung standen.

Die Beurteilung erfolgte anhand verschiedener Kategorien („hochanständiger, unpolitischer Katholik“, „politisch indifferent“, „positiv, illegale Bewegung unterstützend“1) und informierte den Führer des Sicherheitsdienstes (SD) des SS-Oberabschnitts Donau über bereits getroffene Maßnahmen: Entzug der Lehrbefugnis, Beurlaubung oder Versetzung in den zeitlichen Ruhestand.2

In Einzelfällen wurde vorübergehende „Schutzhaft“ verhängt.3 Aus „rassischen“ Gründen verloren Professoren und Dozenten auch dann ihre Stelle, wenn nur der Verdacht jüdischer Abstammung bestand oder der Betreffende den geforderten Nachweis seiner arischen Herkunft nicht in ausreichender Form erbringen konnte. Den Medizinern Wilhelm Bauer und Ernst Theodor Brücke gelang die Emigration in die USA, andere überlebten unter prekären Bedingungen.4

Abb. 1: „Bis auf weiteres beurlaubt“

Der Tod von Gustav und Helga Bayer

Gustav Bayer, Leiter des Instituts für Experimentelle Pathologie, wollte die Konsequenzen des „Anschlusses“ nicht abwarten und beging am 15. März 1938 Selbstmord, gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter Helga. Ob seine jüdische Herkunft tatsächlich das Motiv für diesen Schritt war, ist unklar.5 Zu Gustav Bayer existiert in den Matrikelbüchern der Kultusgemeinde Wien kein Eintrag, mütterlicherseits ist jedoch zumindest ein jüdischer Großelternteil nachweisbar.

In Innsbruck kam es seit Mitte der 1890er Jahre immer wieder zu Studentenprotesten gegen die Berufung jüdischer Assistenten und Professoren, von denen Bayer anscheinend verschont blieb. In einer Beilage zu der erwähnten Liste des NS-Dozentenbunds scheint Bayer dennoch als „Halbjude“ auf.6 Ein kurzer Abschiedsbrief an einen Kollegen, datiert mit dem 13. März, spricht von einem „leichten und freudigen“ Tod, eine Todesanzeige in den Innsbrucker Nachrichten von der unerwarteten „Abberufung“ von Bayer und seiner Tochter.7 Ehemalige Mitschülerinnen von Helga Bayer am Mädchenrealgymnasium in der Sillgasse bestätigten in Interviews, dass sie über die tatsächliche Todesursache Bescheid wussten, ohne sich über die Hintergründe besondere Gedanken zu machen.8 Franz Huter weist in seiner Biografie auf den Unfalltod von Bayers Ehefrau Maria hin, den dieser nie verwunden habe.9

Abb. 2: Gustav Bayer

Abb. 3: Innsbrucker Nachrichten, 17.3.1938, 11

Gustav Bayer, Sohn eines Beamten, hatte im Wintersemester 1898/99, nach Ablegung der Reifeprüfung am k. k. Staatsgymnasium im 8. Wiener Gemeindebezirk, sein Medizinstudium an der Universität Wien begonnen und am 29. April 1904 promoviert. Im gleichen Jahr erhielt er eine Assistentenstelle am Institut für Allgemeine und Experimentelle Pathologie in Innsbruck, für die ihn der Physiologe Sigmund Exner empfohlen hatte.10 Seiner Habilitation und Publikationen im In- und Ausland folgte die Ernennung zum Ordinarius und Institutsleiter. Arbeitsschwerpunkte Bayers lagen unter anderem im Bereich der Hormonforschung.11 Er galt unter Fachkollegen als hochqualifizierter Wissenschaftler, die Studierenden schätzten ihn als Lehrer und Vortragenden.12 Zu seinen Schülern zählten der Pathologe und spätere Dekan und Rektor Theodor von der Wense (1904–1977), mit dem Bayer mehrfach gemeinsam Aufsätze in Fachjournalen veröffentlichte, sowie der Pharmakologe Richard Rössler.13 Bayers Institut wurde ab 1939 als Institut für Erb- und Rassenbiologie von Friedrich Stumpfl (1902–1997) geführt. Der entsprechende Antrag einer Neuausrichtung war bereits im Mai 1938 von Dekan Franz Josef Lang beim Rektorat eingebracht worden.14

Maßnahmen gegen Studierende15

Ob Maßnahmen aus politischen Gründen im Sommersemester 1938 auch Studierende trafen, ist nicht mehr feststellbar.16 Vier jüdischen HörerInnen, darunter die beiden Kinder von Wilhelm Bauer, wurde die Fortsetzung ihres Studiums für das begonnene Semester gestattet.17 Im Herbst 1938 konnte Rektor Harold Steinacker an das Erziehungsministerium in Berlin melden, dass sich an seiner Universität keine jüdischen Studierenden mehr befanden.

Jüdische „Mischlinge“ im Sinne nationalsozialistischer Zuschreibung waren von den im Herbst 1938 erlassenen Bescheiden – dem generellen Immatrikulationsverbot und dem Betretungsverbot für alle Hochschulen durch jüdische Studierende – zunächst nicht betroffen. Eine Verschärfung der entsprechenden Bestimmungen erschwerte spätestens ab 1944 jedoch weitere Studien.18 Bereits 1943 wurde die Medizinstudentin Lydia Weiskopf, „Mischling 2. Grades“, vom weiteren Studium ausgeschlossen, nachdem sie wegen NS-kritischer Äußerungen drei Wochen in Polizeihaft verbracht hatte.19

In mehreren Fällen wurde ehemaligen Studierenden der Universität der akademische Titel aberkannt. Begründet wurde dieser Schritt mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft nach erfolgter Auswanderung.20 Betroffen waren die jüdischen Absolventen Wilhelm Berger, Johann Baptist Malfatti (Medizinische Fakultät) und Richard Redler (Juridische Fakultät). Helene Wastl, Schülerin von Ernst Theodor Brücke, verlor ihren Doktortitel, weil sie Anfang der 1930er Jahre in die USA emigriert war. In drei weiteren Fällen wurden die Aberkennungen offiziell mit einer strafrechtlichen Verurteilung gerechtfertigt.21

Die Aufhebung der Theologischen Fakultät

Die Theologische Fakultät Innsbruck hatte vor 1914 und in der Zwischenkriegszeit Studierende aus verschiedenen europäischen Ländern und den USA angezogen.22 Mit Stolz konnte darauf verwiesen werden, dass nicht wenige Absolventen der Fakultät in der kirchlichen Hierarchie ihrer Herkunftsländer aufstiegen und Bischofsämter übernahmen.23 Zu ihnen zählten Bischof Clemens August von Galen und Bischof Konrad von Preysing24