Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

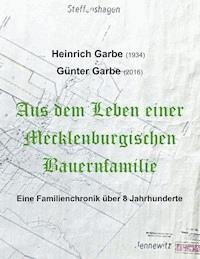

Von Reddelich im Süden bis Hinter-Bollhagen im Norden zieht sich das mit etwa 4 Kilometer Länge vielleicht längste Dorf Mecklenburgs, Steffenshagen, hin. Es wurde 1273 erstmals urkundlich erwähnt. Die ersten Siedler kamen Ende des 12. Jahrhunderts vermutlich aus Westphalen, und begannen, hier Land durch Rodungen urbar zu machen. Mit der Gründung des Doberaner Münsters wurden in den umliegenden Landen Bauern zur Versorgung der Mönche angeworben. Viele Dokumente deuten darauf hin, dass die Vorfahren der Familie Garbe unter den ersten Siedlern waren. Ihr Name taucht schon sehr früh in den Klosterarchiven auf. Der Lehrer Heinrich Garbe, geboren 26. Mai 1859 in Schmadebeck bei Kröpelin, hat sich in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts viele Fakten zusammengetragen und sie 1934 zu Papier gebracht. Diese Familienchronik wurde nun von dem Landwirt Günter Garbe, geboren 30. Dezember 1936 in Steffenshagen, fortgeführt und mit authentischen Begebenheiten und Fotografien aus der Zeit der LPGen und der politischen Wende bereichert. Diese einzigartige Darstellung aus der Sicht zweier Erzähler verleiht der Familienchronik den besonderen Reiz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Ein Wort zuvor

Teil 1: Erzählt von Heinrich Garbe

Die Legende

Der siebenjährige Krieg

Die Franzosenzeit (ca. 1800 - 1820)

Spukgeschichten

Aufhebung der Leibeigenschaft

Schulleben 1824 bis 1832

Herzog-Geschichten

Die Macht des Amthauptmanns

Große Hochzeit

Vertreibung vom Hof

Die freie Magd

Gewalt über die Schule

Zu den letzten Zeilen Heinrich Garbes ...

Teil 2: Erzählt von Günter Garbe

Rückblick

Meine Abstammung

Das Bauernhaus der mütterlichen Großeltern

Meine Eltern

Meine Schwester Eleonore (Lori)

Großmutters Plan

Schule

Fliegeralarm in Wilsen

Die Kriegsgefangenen

Fallschirmlandung in Steffenshagen

Flüchtlinge

Stutenritt

Die Bodenreform

Der Neubeginn

Der ostdeutsche Weg

Eintritt in das Arbeitsleben

Ereignisse vor dem 17. Juni 1953

Die MTS-Zeit

Die Liebe

Nass bis auf die Haut

Gründung der LPG Steffenshagen

Die Vollkollektivierung in Steffenshagen

Wahl als stellvertretender LPG-Vorsitzender

Übernahme anderer LPG, Qualifizierung

Rückschläge und endlich Wasser aus dem Hahn

Die Kooperation »Kühlung«

Die 2000-er Milchviehanlage

Studium in Neubrandenburg

Verwandtschaftliche Verhältnisse im »Stammhaus«

Paul, 1. Sohn von Alfred und Anna

Joachim, 2. Sohn von Alfred und Anna

Karl-Heinz, 3. Sohn von Alfred und Anna

Die Wendezeit

LPG-Nachfolger

Die Rennbahn

Selbstversuch

Rentnerdasein

Die Glocke

Alfreds 79. Geburtstag

Erinnerungen mit ehemaligen Kollegen

Nachkommen von Günter Garbe

Meine Nachfolge

Teil 3: Bildergalerie

Ein Wort zuvor

Als ich nach der 1989er Wende zu meiner Überraschung eine Chronik der Familie Garbe in der Hand bekam, konnte ich die Tragweite noch gar nicht vollständig erfassen. Zwar wusste ich, dass es Garbes schon lange Zeit in Ober-Steffenshagen gab, nicht aber, dass die Garbes einer der ersten Siedler in dieser Gegend waren. Nun bilde ich mir nichts auf meine Ur-Herkunft ein, aber interessant war es ohne Frage für mich und für geschichtsbewusste Leser ist es eine echte Faszination.

Der Lehrer Heinrich Garbe, geboren am 26. Mai 1859, hat die Chronik unter dem Titel »Aus dem Leben einer Mecklenburgischen Bauernfamilie, Bilder aus Mecklenburg« im Jahre 1934 zu Papier gebracht. Meines Wissens war es die Rostocker Tageszeitung NNN, die »Norddeutschen Neuesten Nachrichten«, die erstmals in der Wochenendausgabe vom 3./4. November 1984 in der Rubrik »Dorfgeschichte und Dorfgeschichten« unter der Überschrift »Preußische Werber im Dorf« von der Existenz dieser Familienchronik berichtete. In über 27 Folgen wurden von dem Autor Wolf Karge bedeutende Auszüge aus dem Werk Heinrich Garbes zitiert, in den geschichtlichen Zusammenhang gebracht und mit Bildern veranschaulicht. Wolf Karge war damals stellvertretender Direktor des kulturhistorischen Museums Rostocks. Zur Zeit der Veröffentlichung meldete sich der Leser der NNN, Rolf Langfeld aus Lübtheen und sorgte noch während der Beitragsserie für weitere Informationen und Bildmaterial. Rolf Langfeld ist ein Enkel Heinrich Garbes und wie einst Heinrich, Lehrer. Erst nach der Wende interessierten sich die OZ, die »Ostsee-Zeitung«, und insbesondere ihr vor einigen Jahren verstorbener Kröpeliner Korrespondent und freier Mitarbeiter Klaus Jaster für dieses Thema.

Nach dem Millennium kam es mir in den Sinn, die Chronik von meinem Ur-Ur-Großonkel, weiterzuschreiben. Aus gesundheitlichen Gründen hatte ich 1996 mein geradewegs fünf Jahre zuvor gegründetes landwirtschaftliches Unternehmen aufgeben müssen. Viele Jahre sammelte ich Material und stellte Nachforschungen an. Am besten, Sie schauen sich den angefügten Stammbaum auf Seite 156/157 an, um die verwandtschaftliche Beziehung besser zu erkennen. Das Ergebnis meiner Recherche liegt nun vor Ihnen.

In der Gesamt-Chronik ist der Wortlaut Heinrich Garbes so belassen, wie er ihn derzeit aufgeschrieben hat. Ich habe mir aber erlaubt, in Anlehnung an die in den Zeitungsartikeln von 1984/85 in der NNN gemachten Zwischenüberschriften und Erklärungen, zu den geschichtlichen Ereignissen einzufügen. In meinem Part der Familienchronik verzichtete ich bewusst auf die allgegenwärtige journalistische Übertreibung der politischen Verhältnisse zu allen Zeiten. Beide Schriftteile lassen sich durch die damals verwendete ›alte deutsche Rechtschreibung‹ und die in den neuen Texten verwendete ›neue deutsche Rechtschreibung‹ leicht voneinander abgrenzen. Darüber hinaus sind meine Einfügungen in Heinrichs Chronik kursiv dargestellt.

Günter Garbe

Heinrich Garbe mit seiner Fraiu Ida

Rolf Langfeld, Enkel von Heinrich Garbe

Aus dem Leben einer mecklenburgischen Bauernfamilie

Teil 1: erzählt von Heinrich Garbe

Bilder aus Mecklenburg von Heinrich Garbe Meinen lieben Eltern in herzlicher Dankbarkeit gewidmet

Aufgeschrieben 1934 von Heinrich Garbe, geb. am 26.5.1859 in Schmadebeck

Überschriften und Kommentare: Berthold Wendt

Die Legende

Von Reddelich im Süden bis Hinter-Bollhagen im Norden zieht sich das mit etwa 4 Kilometer Länge vielleicht längste Dorf Mecklenburgs, Steffenshagen, hin. Es wurde 1273 erstmals urkundlich erwähnt. Die ersten Siedler kamen Ende des 12. Jahrhunderts vermutlich aus Westphalen, und begannen, hier Land durch Rodungen urbar zu machen. Viele Dokumente deuten darauf hin, dass die Vorfahren der Familie Garbe unter den ersten Siedlern waren. Ihr Name taucht schon sehr früh in den Klosterarchiven auf.

Berno, der erste Schweriner Bischof, veranlaßte den Fürsten Pribislav zur Befestigung des Christentums im Wendenlande, dem Zisterzienserorden, in der Doberaner Niederung Land zur Errichtung eines Klosters zur Verfügung zu stellen.

Daraufhin wurden aus dem Kloster Amelungsborn an der Weser eine Anzahl Brüder ins Land gesandt, um dort ein Tochterkloster zu gründen. Dies geschah zuerst 1171 zu Althof, und als diese Gründung bald wieder durch einen Aufstand der Wenden vernichtet wurde 1186 zu Doberan. Dieses Geschenk Pribislavs hatte zwar einen beträchtlichen Umfang, bildete aber damals nur eine weite, wüste, beinahe menschenleere Fläche, welche erst durch Ausrodung der Waldwildnis und durch Entwässerung in Kulturland geschaffen werden mußte. Hierzu bedurfte das Kloster einen Stamm kräftiger lebensmutiger deutscher Bauern, daher riefen die Mönche gleich nach der Gründung des Klosters niederdeutsche Bauern, hauptsächlich aus der Gegend von Hameln an der Weser stammend, ins Land, und siedelten sie in den von Ihnen neuangelegten sogenannten »Hagen«-Dörfern an.

Diese Ansiedler, welche auch in Ihrer Heimat freie Leute gewesen waren, behielten jetzt auch als Klosterbauern ihre Freiheit. Dazu wurden Ihnen manche Vorrechte zugesichert, wie Freiheit von den Landesabgaben, Freiheit von der Gewalt der fürstlichen Vögte. Sie hatten nur ihre Abgaben an das Kloster zu zahlen, und außerdem die Verpflichtung zur Verteidigung des Klosters zu den Waffen zu greifen.

Aus einem Namensverzeichnis ist zu ersehen, daß unter diesen ersten Siedlern auch die Familie Garbe gewesen ist, welche in dem Dorfe Ober-Steffenshagen eine Bauernstelle erhielt, und wo dieselbe bis zum heutigen Tage seßhaft geblieben ist. Dies ist ein Zeitraum von gegen 740 Jahren, so daß unsere Familie sicher mit zu den ältesten mecklenburgischen Bauernfamilien gehören wird.

Vom Mecklenburg-Schweriner Geheimen- und Hauptarchiv, wohin ich mich um Auskunft gewendet hatte, erhielt ich nachstehende Auskunft: »Die seit Jahrhunderten im Amte Doberan angesessene Bauernfamilie Garbe sei zweifellos deutschen Ursprunges, wohl aus Westfalen stammend, woher die meisten Siedler in die Doberaner Gegend kamen. Genau ließe sich die Deutung unseres Familiennamens nicht feststellen. Es sei aber wohl anzunehmen, daß der Name auf die altdeutschen Namensstämme ›garva‹ und ›bertila‹ kampfbereit zurückgehe und sich über Garigert zu der jetzigen Form entwickelt habe. Familienüberlieferungen aus der Zeit der Klosterbauernschaft haben sich in unserer Familie nicht erhalten. Nur aus einem Klosterverzeichnis, in dem das Vermögen einzelner Bauern von Vieh, Korn, Zinngerät und barem Vermögen verzeichnet steht, ist zu ersehen, daß unter den Klosterbauern bald Wohlstand geherrscht haben muß, was unter der umsichtigen Leitung des Klosterabtes und wegen des Fleißes der Siedler, die in kurzer Zeit die Doberaner Niederung in fruchtbares Ackerland verwandelt hatten, erklärlich ist.«

Aus der Zeit des 30-jährigen Krieges ist auch nur in Erinnerung geblieben, daß wie auch andere Familien, so auch die unsere, unter ihrem Pastor für längere Zeit nach Rostock geflüchtet sei, und daß das Pfarrgehöft niedergebrannt sei. Auch aus den Zeiten Karl Leopolds ist weiter nichts in Erinnerung geblieben, als da derselbe im Jahre 1733 alle Bauern zum Kampf gegen die Ritterschaft aufrief und daraufhin die Bauern gegen die, sie schwer drückenden Gutsherren zusammen strömten, auch Mitglieder unserer Familie mitgezogen sind.

Der siebenjährige Krieg

Deutschland war in circa dreihundert Kleinstaaten sehr unterschiedliche Größe aufgespalten. König Friedrich II., auch bekannt als »der Große«, führte von 1756 bis 1763 unter anderem um schlesische Gebiete Krieg gegen Österreich. Da Freiwillige schon lange nicht mehr zu haben waren, schickte er die berüchtigten Werber in benachbarte Länder, um mit List und Gewalt junge Männer in die preußische Armee zu pressen.

In Mecklenburg waren die absolutistischen Bestrebungen des Herzogs Carl Leopold gescheitert. 1755 wurde mit die Verfassung, »Landesgrundgesetzlicher Erbvergleich« genannt, durch den Herzog Christian Ludwig mit der Ritterschaft, den Gutsbesitzern, abgeschlossen und sicherte den adligen Gutsbesitzern fast unbeschränktes Recht zu. An einer Konfrontation mit Preußen war also gar nicht zu denken. Durch das Bündnis mit Schweden, die sich in Mecklenburg festgesetzt hatten, gab es statt Hilfe nur mehr Abgabenlast. Damit hatten die preußischen Werber fast freie Hand.

Hatten die Bauern durch den siebenjährigen Krieg Verluste an Männern, Geld und Vieh zu beklagen und konnten die Abgabenlast nicht mehr tragen, so wurden die Höfe gepfändet und die darauf lebenden Bauern wurden Leibeigene. Das nannte man damals: »Die Bauern wurden gelegt«. Von diesem Zeitpunkt an war selbst die Eheschließung genehmigungsbedürftig.

Die ersten genauen Überlieferungen stammen erst aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. Friedrich der Große schickte bekanntlich Werber durch Mecklenburg, die durch List und Gewalt junge Männer zum Kriegsdienst zu pressen versuchten.

Der damalige Bauer auf unserer Stelle zu Ober-Steffenshagen war kränklich, so daß er zum Kriegsdienst untauglich war. Er hatte viele Kinder, sein Bruder, welcher bei ihm als Knecht diente, war ein kräftiger Mann, den die Preußen schon längst gern gepresst hätten, aber immer war es ihm gelungen, sich ihren Nachstellungen zu entziehen. Einmal hatten sie wieder vergeblich die Hofstelle nach ihm durchsucht, da nahmen sie als Ersatz, trotz alles Schreien und Klagens der Frau und der Kinder, den Bruder des Bauern mit, ließen aber die Botschaft zurück ihn freizulassen, wenn sein Bruder sich für ihn stellen würde. Als die Preußen abgezogen waren, umfing ihn das Schreien und Jammern der Frau und der Kinder. Diesen Jammer konnte er nicht ansehen und anhören. Er nahm Abschied von seinen Verwandten und stellte sich freiwillig den preußischen Werbern. Sein Bruder kehrte darauf zurück. Von ihm aber ist keine Kunde wieder nach Steffenshagen gekommen.

Den verheirateten Küster zu Steffenshagen hätten die Preußen auch gern gepreßt. Dieser hatte aber auf dem Kirchturm ein Versteck zurechtgemacht, wo ihm schwer beizukommen war. Hier hatte er beständig Vorrat an Lebensmitteln und Wasser in Bereitschaft. Wenn dann der Alarm erscholl: »Die Preußen kommen« kletterte er schnell auf sein Versteck und zog die Strickleiter hoch, so daß die Preußen ihm nicht ankommen konnten. Sie versuchten es zwar mit List, ihn vom Turm herabzuholen und zu bekommen. Seine Frau hatte eine helle, weinerliche Stimme. Sie ahmten nun die Stimme der Küsterin nach und riefen mit verstellter Stimme: »Varre nu kam man warre runne, die verdammten Preußen sind nu warre weg«. Er fiel aber auf diese List nicht rein, denn er hatte mit seiner Frau ein Stichwort verabredet, woran er erkennen konnte, ob die Preußen auch wirklich abgezogen sein.

Noch verschiedene Geschichten wurden aus dieser für Mecklenburg so bösen Zeit erzählt, so von einem Bauern, der in der ganzen Gegend wegen seiner Stärke bekannt war. Dieser fuhr einmal eine Fuhre Dung aufs Feld, als er von preußischen Werbern überfallen wurde. Er hatte nichts zur Verteidigung bei sich. Schnell entschlossen riss er eine Wagenrunge aus dem Dungwagen und drosch damit so gewaltig auf die Werber los, so daß er sich ihrer erwehren konnte. Schlechter erging es dem Schäfer eines Gutes in dortiger Gegend, der wegen seiner Stärke auch allgemein bekannt war. Dieser war einmal allein bei seinen Schafen auf dem Felde. Da kam ein Bauer des Weges daher und ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein. lm Verlauf desselben fragte er den Schäfer, er habe gehört, daß er so stark sei. Er möchte gern eine Probe seiner Stärke sehen. Er wollte ihm seinen Handstock durch die Ärmel seiner Jacke stecken, ob er den dann zerbrechen könnte. Der Schäfer, der das Kraftstück schon früher vollbracht hatte, erklärte sich hierzu bereit. Kaum war das aber geschehen, so zog der verkleidete Werber eine Flöte aus seiner Tasche und gab damit seinen im Walde verborgenen Genossen das Signal schnell herbeizukommen. Der Schäfer versuchte nun zwar, schnell den Stock zu zerbrechen, aber vergeblich, denn in dem Stock war verborgen eine Eisenstange angebracht gewesen. Schnell ergriff ihn an jedem Arm ein Werber, der dritte schob nach und bald verschwanden sie mit ihm im Walde. Außer diesen Menschenräubereien wurde den Bauern aufgezwungen Lebensmittel an die Preußen zu liefern. So ist es erklärlich, daß unter den Bauern ein starker Haß vorhanden war, gegen alles, was preußisch hieß. Erst in der nachfolgenden Franzosenzeit, in der die Mecklenburger und Preußen die gleichen Drangsale zu erdulden hatten, wie in den Freiheitskriegen wo beide Schulter an Schulter für die Befreiung kämpften, war dieser Haß erschlafft, ganz verschwunden war aber noch nicht. Wenigstens habe ich noch als Junge alte Leute reden hören, als von einem Preußen gesprochen wurde, »dem ist nicht zu trauen, denn er ist ein Preuß.«

Was nun die Rechtslage der Bauern betrifft, so hatte sich dieselbe im Laufe der Jahrhunderte immer mehr verschlechtert. Infolge der Reformation war im Jahre 1552 das Kloster Doberan aufgehoben und in herzoglichen Besitz übergegangen und aus dem früheren Klostergebiet war das herzogliche Amt gleichen Namens gebildet worden. Damit waren aus Klosterbauern fürstliche Bauern geworden. Da unter dem Krummstabe nie allgemein gut wohnen gewesen war, so kam nun auch für sie wie für alle Bauern Mecklenburgs als verschlimmernd hinzu, die politische Entwicklung unseres Heimatlandes. Der langdauernde Kampf zwischen Fürsten und Rittern war nach der Besiegung und Flucht Carl Leopolds nun, wie es schien, endgültig zu Gunsten der Ritter entschieden. In landesgesetzlichen Erbvergleichen 1755 kam dieser Sieg der Ritter über die Fürstenmacht auch äußerlich zum Ausdruck. Die Ritter waren auf Ihren Gütern gewissermaßen souverän. Die dort wohnenden Leute waren ihre Untertanen. Sie betrachteten den Großherzog nur als »primus inter pares«, als den ersten unter gleichen (Eheleuten).

Diese Machtstellung der Ritter hat alle Bauern Mecklenburgs, am härtesten aber die im Gebiet der Ritterschaft betroffen. Die zwar zinspflichtigen, aber sonst freien Bauern, welche Mecklenburg bevölkert hatten, wurden mehr und mehr zu völlig von der Herrschaft abhängigen Hintersassen, immer mehr mit Dienstleistungen bedrückt, bis sie völlig leibeigen wurden, welche Leibeigenschaft sogar gesetzlich festgelegt wurde. Die Bauern waren jetzt Eigentum ihrer Herren. Ähnlich wie jetzt der Besitzer einer Stelle dieselbe mit Inventar verkaufen kann, so stand es damals im Belieben der jeweiligen Herren, die ihnen gehörigen Bauernstellen mit den darauf befindlichen Bauernfamilien zu verkaufen.

So gehörte die eine Bauernstelle im Dorfe Gallin der Pfarre zu Granzin im Amte Boizenburg. Sie verkaufte dieselbe nun an das herzogliche Amt Boizenburg. In dem darüber aufgestellten Kaufkontrakt heißt es: Die Pfarre zu Granzin verkauft die ihr gehörige Bauernstelle zu Gallin mit samt denn Inventar, dem Kerl, dem Weib und den Kindern an das herzogliche Amt Boizenburg. Auch gingen wohl freie Leute, die eine Ehe mit einer Leibeigenen eingehen wollten, bei, sich ihre Frau freizukaufen, damit diese von der Leibeigenschaft befreit wurde und die etwa aus dieser Ehe geborenen Kinder nicht der Leibeigenschaft anheimfielen. Denn es galt als Grundsatz, die aus der Ehe zwischen Freien und Unfreien geborenen Kinder folgen der schlechteren Hand, d. h. sie werden wieder Leibeigene.

Während der Wirren zu Karl Leopolds Zeiten hatte Hannover Truppen nach Mecklenburg gesandt. Um wieder auf die dadurch entstandenen Kosten zu kommen, hatte es mehrere Ämter, unter dieser auch Zarrentin-Wittenburg, in Pfandbesitz genommen. Unter den während dieser Zeit dort stationierten Truppen war auch ein Husar gewesen. Dieser hatte nach seiner Entlassung im Dorf Schadeland eine Schulstelle angenommen. Er hatte sich mit einer Bauerntochter aus Lüttow verlobt. Damit seine etwaigen Kinder nicht wieder der Leibeigenschaft anheimfielen, sondern freie Menschen blieben, ging er erst bei, und kaufte sich seine Braut für 16 Taler vom Amt Wittenburg. Diese Freikäufe von Leibeigenen waren also für ihre früheren Herren zugleich auch eine Geldquelle.

Nun hatten die Ritter überall freies Feld. Immer mehr Bauern wurden gelegt und ihre Büdnereien zum Gutsacker geschlagen. Aus leibeigenen Bauern wurden leibeigene Tagelöhner. So kam es, daß von den ca. 13.000 ritterschaftlichen Bauernstellen nur etwa der zehnte Teil vom Bestand blieb und dieser Rest meist auch nur in verkleinertem Maßstabe, trotzdem aber entweder der ganze oder doch der größte Teil der Kirchenlasten der geschleiften Stellen mitzutragen hatten. Daß das Gedeihen eines Volkes und Landes auf dem Bestehen und Gedeihen eines gesunden und kraftvollem Bauernstandes besteht, daran dachten diese mecklenburgischen Herren und Gesetzgeber nicht.

Sie waren nur bestrebt ihre Vorteile zu beachten. Aber nicht nur auf das ritterschaftliche Gebiet beschränkte sich dies Legen der Bauernstellen. Es griff auch über auf das Dominium, wo wie auf den Gütern die Ritter, hier die Herzöge die unumschränkte Herrschaft hatten.

So sind hier auch viele Bauernstellen gelegt worden, und in herzogliche Pachthöfe verwandelt worden. So wurden z. B. in der Nähe von Doberan durch Bauernlegen die Pachthöfe Vorder- und Hinter-Bollhagen, Glashagen und Hof-Steffenshagen errichtet. Der Hauptförderer dieser Neuschaffung von Pachthöfen war hier ein Amtmann mit Namen Hamann.

Damals drohte auch den noch verbleibenden vier Hauswirtstellen zu Ober-Steffenshagen, darunter auch dem unseren, die Gefahr des Bauernlegens. Im Laufe der Zeit war auch auf diese Stelle eine schwere Last an Spann und Handdiensten gelegt worden. So war zu stellen an den Pächter von Vorder-Bollhagen ein Gespann von vier Pferden nebst Knecht und einem schulentlassenem Jungen. Hiermit noch nicht genug.

Jetzt sollten auch diese vier Bauernstellen dem schon bestehendem Hof Steffenshagen hinzugefügt werden. Als Retter trat da der damalige Prediger von Steffenshagen, der Pastor Hummel auf. Das im 30-jährigen Kriege zerstörte Pfarrgehöft hatte damals wegen Geldmangel nicht wieder aufgebaut werden können. Es war dafür eins hinter den vier Bauernstellen gelegenes, leerstehendes Bauernhaus als Pfarrhaus benutzt und ausgebaut worden. So ist es gekommen, daß in Steffenshagen das Pfarrhaus und die Pfarrländereien von der Kirche entfernt liegen.

Nun wollte der Amtmann die Pfarre wieder neben die Kirche verlegen, weil sonst nach Schleifung der vier Bauernstellen die Pfarrländereien den Hofacker durchschnitten hätten. Diesem Plane widersetzte sich Pastor Hummel. Es kam zum erbitterten Streit zwischen ihm und dem Amtmann. Dabei soll einmal der Pastor den Ausspruch getan haben: »Dieser böse Hamann« (Anspielung an das Buch Esther) er soll doch nicht seinen Willen durchsetzen. Es gelang ihm auch wirklich, die Pläne des Amtmanns zu hindern, bis mit dem nicht lange darauf erfolgtem Tode desselben die Gefahr des Bauernlegens für Ober-Steffenshagen beseitigt war. So verdankt es unsere Familie dem Pastor Hummel, daß wir aus leibeigenen Bauern nicht auch noch zu leibeigenen Tagelöhnern gemacht wurden.

In den folgenden Jahren muß sich nichts Beachtenswertes ereignet haben, denn mein Vater, dem ich diese Überlieferungen aus alter Zeit verdanke, hat mir nichts über die nachfolgenden Jahre mitgeteilt. Nur mag noch erwähnt werden, daß nach der Preußenzeit wieder ruhige Jahre kamen, so daß sich das Land allmählich wieder erholen konnte.

Die Franzosenzeit (ca. 1800 - 1820)

Nach der Niederlage der preußischen Truppen in der Schlacht bei Auerstedt und Jena begannen auch in Mecklenburg die Jahre der französischen Herrschaft. Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin erklärten ihre Neutralität. Darauf aber nahmen weder die Preußen noch die nachfolgenden Franzosen Rücksicht. In der Zeit vom 30. Oktober bis zum 6. November 1806 jagten die Franzosen unter General Bernadotte den General Blücher mit seinen 20.000 Soldaten kreuz und quer durch Mecklenburg. Am 7. November musste er sich bei Lübeck geschlagen geben. Im Februar und März 1808 traten beide mecklenburgischen Staaten gezwungenermaßen dem Rheinbund bei und unterwarfen sich damit Napoleon.

Major Ferdinand von Schill begann am 29. April 1809 mit seinen Soldaten den Aufstand gegen die französische Besatzungsmacht. Nachdem er am 15. Mai die Elbe überschritten hatte, eroberte er die Festung Dömitz. Mehrere Offiziere und Soldaten des Rheinbundkontingents aus Mecklenburg-Schwerin schlossen sich nach dem von Heinrich Garbe beschriebenen unblutigen Gekabbel am 24. Mai dem Major Schill an. Über Ribnitz zog er weiter nach Stralsund, wo er schließlich geschlagen wurde und am 31. Mai fiel.

Während der französischen Besetzung litt auch die mecklenburgische Bevölkerung an den Kontributionen, die zu zahlen waren und unter, unter zwangsweisen Einquartierungen, aber auch unter Raub und Brandschatzungen. Das brachte nicht selten die Bauern an den Rand des Ruins.

Anders wurde es aber, als plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, die Franzosenzeit über Mecklenburg hereinbrach. Bauer auf der Stelle war damals noch mein Urgroßvater. Mein Großvater mußte, als nachfolgender Hauswirt zum Soldatendienst verpflichtet, als Grenadier seine Dienstpflicht in Schwerin abdienen. Als seine Dienstpflicht um war, erhielt er jedoch nicht, was in der Unruhe jener Jahre begründet war, seine Entlassung, sondern mußte bis ins sechste Jahr dienen. Es war dies in den Jahren, als Schill, von den Franzosen hart bedrängt, durch Mecklenburg nach Stralsund zu zog. Die Mecklenburger mußten, weil Mecklenburg damals zum Rheinbund gehörte, mit gegen Schill ziehen. Sie sollten ihm den Pass durch die Recknitz verlegen, zwischen Ribnitz und Damgarten, welches ihnen aber zu ihrer größten Genugtuung nicht gelang. Die Mecklenburger zogen auf seiner Straße, die Schillschen auf der anderen. Sie feuerten zwar ihre Gewehre ab, aber so, daß kein Schillscher getroffen wurde. Die Schillschen machten es auch nicht anders. Als die Mecklenburger ihre Munitionen verschossen hatten, warfen sie ihre Gewehre fort und zerstreuten sich – Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine. Zuletzt standen nur noch sechs Mann da, unter ihnen mein Großvater. Diese beratschlagten nun, ob sie auch ihre Waffen fortwerfen sollten? Da meinte mein Großvater, diese wollten sie nur behalten, da könnten sie sich doch eher verteidigen. Sie beschlossen, nach Schwerin zurückzukehren und sich dort bei ihren Vorgesetzten zu melden. Gesagt – getan. Das Marschieren gefiel ihnen aber nicht besonders. Sie kehrten deshalb in einem Dorfe ein und forderten von dem Schulzen Fuhrwerk, indem die angaben, sie sollten nach Schwerin, um dort Rekruten einzuexerzieren. Sie erhielten auch gleich Fuhrwerk bis zum nächsten Dorf, und dies setzten sie fort, bis sie schon in ziemlicher Nähe von Schwerin angekommen waren.

Als sie im nächsten Dorfe wieder Fuhrwerk requirieren wollten, forderte ein uniformierter Mann von Ihnen einen Ausweis, den sie natürlich nicht hatten. Sie machten sich deshalb möglichst schnell fort und legten die letzte Strecke nach Schwerin zu Fuß zurück. Hier meldete er sich bei seinem Leutnant. Dieser empfing ihn mit dem Vorwurf, er sei ja bei Ribnitz fortgelaufen. Mein Großvater wies dies zurück. Nicht sie seien fortgelaufen, sondern ihre Vorgesetzten hätten sie im Stich gelassen. Er bringe ja auch seine Waffen mit zurück. Er forderte nun dringend seinen Abschied, den er schließlich auch erhielt, nachdem er sechs Jahre Soldat gewesen war. Wahrscheinlich zu seinem Glück, sonst hätte er vielleicht noch an dem Zuge nach Rußland teilnehmen müssen. Er kehrte nun nach Steffenshagen zurück und übernahm die väterliche Bauernstelle. Er verheiratete sich 1810 mit Marie Sophie Sass, einer Hauswirtstochter aus dem nahegelegenen Dorfe Stülow. Da deren Vater früh gestorben war, so wurde sie bei ihrem Bruder auf der Stelle groß, und da hier Leute knapp waren, mußte sie schon frühe schwere vorkommende Arbeiten verrichten. Damals wurden die Pferde eines Dorfes noch in Gemeinschaft gehütet, auch des Nachts, und da ihrem Bruder oft andere Hilfe fehlte, so mußte sie auch Pferde hüten. Nun war es damals im Gebrauch, daß jede Dorfschaft ihre Pferde gern auf fremder Feldmark hütete. Man sah dabei nichts Unrechtes, nur durfte man sich dabei nicht abfassen lassen. So hat meine Großmutter als junges Mädchen manchen wilden Ritt mitmachen müssen. Weiter mußte sie des Morgens schon gegen vier Uhr aufstehen, dann wurden erst einige Lagen Korn abgedroschen, und dann erst gab es Morgenbrot, bestehend aus Grünkohlsuppe mit einer trockenen Scheibe Schwarzbrot.

Es war eine schlimme Zeit, als meine Großmutter als junge Bauernfrau nach Steffenshagen kam. Die Stelle war gerade mit 24 Franzosen als Einquartierung belegt. An dem Hochzeitstage wurden diese aber anderweitig einquartiert. Mecklenburg galt ja damals als ein Frankreich befreundetes Land. Aber Einquartierung und Contribution brachte die Bauern an den Rand des Verderbens. Wie sehr das schon damals der Fall war, mag folgende kleine Geschichte zeigen:

Als mein Großvater noch Vizebuer war, traf er einen Bauern, der sich ein Stück Leder gekauft hatte, und nun dabei war, seine Schuhe zu besohlen. Unwillkürlich kam ihm dabei ein Lächeln-, da erhielt er die Antwort: »Ja, Jochen, wenn Du ihrst Buer hüst, denn sie froh, wenn Du in’n Stann büst, Dir ein Stück Lehrtau köpen!«

Wegen der von Napoleon angeordneten Continentalsperre wurden die Gegenden der Ostsee, auch wohl wegen der Nähe von Rostock und Warnemünde besonders stark mit Einquartierungen belegt. So hat mein Großvater über ein Jahr, Tag für Tag 24 Franzosen als Einquartierung gehabt. Obgleich ja Mecklenburg als befreundetes Land galt, so zeigten die Franzosen doch gar oft, daß sie die Herren im Lande seien. Hierzu ein Beispiel: