Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Über die Entdeckung von Licht an den dunkelsten Orten Am 30. April 1942 gelangt der 21-jährige Pole Joe Rubinstein zusammen mit Hunderten anderen deportierten Juden nach Auschwitz/Birkenau. Er ist ein junger Mann unter vielen. Eine bloße Nummer in den Augen seiner Wärter – ein Mensch, dem man seine Würde schon auf dem Transport im Viehwaggon abgesprochen hat. Als Nr. 34207 überlebt Joe wie durch ein Wunder zwei Jahre lang den verbrecherischen Horror des monströsen Konzentrationslagers. Und er verliert seine Hoffnung auch dann nicht, als er in die anderen berüchtigten Nazi-Lager Buchenwald, Ohrdruf und Theresienstadt gebracht wird und dort schreckliche Misshandlungen erlebt. Denn in Joe ist eine Kraft, die auch das größte Grauen nicht zerstören kann: Sein Glaube an Gott, die Zuflucht im Gebet und die Liebe zu den Menschen, die er zurücklassen musste, geben ihm Hoffnung. Als im Mai 1945 die Sowjetarmee vorrückt, verlässt Joe Rubinstein Theresienstadt. Er ist am Ende seiner Kräfte und traumatisiert, aber er ist frei. Nach dem Zweiten Weltkrieg baut Joe sich in Amerika eine Karriere als exklusiver Schuh-Designer auf, gründet mit seiner deutsch-polnischen Frau eine eigene Familie, hat Enkel und Urenkel und beeindruckt bis heute seine Mitmenschen mit seinem unerschütterlichen Glauben an einen guten und liebevollen Gott. Joes Geschichte hat noch niemanden unberührt zurückgelassen. Er hat sie sich im Alter von über 90 Jahren von der Seele erzählt, nachdem er 70 Jahre lang über alles Erlebte geschwiegen hatte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

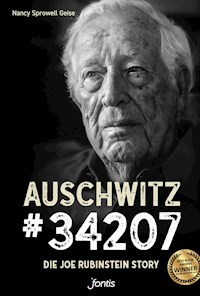

Nancy Sprowell Geise Auschwitz #34207

Dieses Buch ist den Millionen Holocaust-Opfern gewidmet, die nicht überlebt haben und uns ihre Geschichte

Nancy Sprowell Geise

Auschwitz

#34207

Die Joe Rubinstein Story

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

© 2019 by Fontis-Verlag, Basel

Die Bibelstellen wurden, soweit nicht anders angegeben, folgender Übersetzung entnommen:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.®.

Titel der amerikanischen Ausgabe: «AUSCHWITZ #34207 – The Joe Rubinstein Story» von Nancy Sprowell Geise. Erschienen 2015 im Verlag «Merry Dissonance Press, LLC Castle Rock, CO» Copyright © 2015 by Nancy Sprowell Geise. All Rights Reserved.www.nancygeise.com

Übersetzung ins Deutsche: Anja Findeisen-MacKenzie

Der Verlag bedankt sich für ihre Mitarbeit bei der Herausgabe dieses Buches bei Frau Ursula Maria Ewald, Radeberg.

Umschlag: SpoonDesign, Olaf Johannson, Langgöns Foto Cover: Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Nicholas DeSciose © 2014 Nicholas DeSciose, www.desciose.com Fotos Innenteil: Siehe Copyright-Angaben unter den betreffenden Fotos.

E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg

ISBN (EPUB) 978-3-03848-540-7

Stimmen zu Auschwitz #34207

Nancy hat meine Lebensgeschichte und all das, was ich durchgemacht habe, in wunderbarer Weise niedergeschrieben. Es ist unfassbar, dass ich immer noch hier bin. Einfach unfassbar.

Joe Rubinstein Holocaust-Überlebender

Nancy Sprowell Geise hat das Leben von Joe Rubinstein in Auschwitz #34207 hervorragend dargestellt. Was für eine Lebensgeschichte! Die Erlebnisse dieses Mannes, der aus Radom, seiner Geburtsstadt in Polen, nach Auschwitz deportiert wurde, werden in unerbittlicher Offenheit geschildert. Diese packende Lebensgeschichte – voller Glaubwürdigkeit und Integrität und zugleich so gekonnt geschrieben – ist es wert, immer wieder erzählt zu werden.

Michael Berenbaum Direktor des Sigi Ziering Institute und Professor für Judaistik an der American Jewish University

Die Autorin Nancy Geise erzählt diese fesselnde Geschichte über die Widerstandskraft des menschlichen Geistes in einem außerordentlich gekonnten und doch einfachen Stil. Joes Leben kann uns in Zeiten des zunehmenden Verlustes der wertvollen Zeitzeugen-Generation dabei helfen, unser Versprechen zu halten, «niemals zu vergessen». Möge dieses Werk dazu dienen, die zukünftigen Generationen zu stärken und zu inspirieren.

Katharine Teicher Direktorin des Senioren-Programms im Aaron Family Jewish Community Center Dallas

Ein ausgezeichnetes Buch! Zutiefst berührend und voller Spannung, Liebe, Leid und Sieg im Großen wie im Kleinen. Es ist die unbeschreibliche Geschichte eines Mannes, der mit einer großen Liebe zum Leben und zu anderen Menschen erfüllt ist. Nie zuvor habe ich die Holocaust-Erfahrung von innen beschrieben bekommen, so wie Nancy Sprowell Geise es getan hat – die Güterwagen-Transporte, die Separation, die eiskalten Baracken. Es fühlt sich alles so schmerzvoll real an, so tragisch und zugleich doch so inspirierend! Es ist ein Buch, das ich immer wieder lesen werde. Ein Geschenk, das man wie einen Schatz hüten sollte!

Sally Robinson Geschäftsführerin von Worksmart USA

Joes Lebensgeschichte beweist die Widerstandskraft des menschlichen Geistes, die Fähigkeit, nicht nur zu überleben, sondern trotz grausamster Erfahrungen wieder heil zu werden. Dieses hervorragend geschriebene Buch öffnet uns den Blick für das Trauma und das Leid, das ein einzelner Mensch erlebt hat und das stellvertretend steht für das, was so viele erleiden, wenn Hass und das Böse die Oberhand gewinnen. Dass Joe nach all dem, was er durchmachen musste, trotzdem ein glückliches und erfülltes Leben führen konnte, weist uns auf die Hoffnung hin, die wir alle haben können, egal wie schwer unsere Lebensumstände sind.

Pastorin Cindy Frost First Presbyterian Church in Fort Collins, Colorado

Wir sind frei. Wir sind frei … Diese Worte flüsterten Joseph und Irene Rubinstein, als ihr grauenhafter Albtraum in New York zu Ende ging. Wir sind frei. Wir sind frei … Worte, deren Sinn heute nur noch wenige Amerikaner wirklich begreifen können, ebenso wenig wie das unsägliche Leid, das am Anfang all dessen stand.

In ihrer ergreifenden, fesselnden und schockierenden Erzählung lässt die Autorin Joe Rubinstein selbst zu Wort kommen, wie er das unfassbare Leid und die Grausamkeit des Holocaust überlebte … und später einer der führenden Schuh-Designer von New York wurde. Nach der Lektüre von Auschwitz #34207 fühlt man sich mit Joseph Rubinstein durch diese Häftlingsnummer, die man nicht vergessen kann, für immer verbunden.

Dr. Judith Briles Verlags-Expertin, www.thebookshepherd.com

Es fällt einem nicht leicht, die starken Emotionen zu beschreiben, die man bei der Lektüre von Joe Rubinsteins Geschichte über seine Holocaust-Erfahrungen empfindet. Mein ganzes Lebensgefühl ist ein Stück sensibler geworden und dankbarer für all das Gute, das in den ganz kleinen Dingen des Alltags liegt:

eine Tasse mit gutem heißem Kaffee am Morgen

täglich ein gutes, nahrhaftes Essen

heißes Wasser und Seife für die tägliche Dusche

ein warmes, bequemes Bett

die Liebe und Unterstützung durch Familie und Freunde

die Meinungs- und Wahlfreiheit.

Und bei jedem dieser Punkte muss ich an Joe Rubinstein denken und an das, was er aushalten konnte. Auschwitz #34207 ist eine großartige Geschichte.

Ethlyn Irwin Ergotherapeutin im Ruhestand

Inhalt

Stimmen zu Auschwitz #34207

Vorwort

Über das Vorwort

Vorbemerkung der Autorin

TEIL 1

Prolog

1. | Die Gefangennahme

2. | Im Auge des Sturms

3. | Das weiße Tuch

4. | Kraft durch die Familie und den Glauben

5. | Von Generation zu Generation

6. | Eingehaltene Versprechen

7. | Das Mädchen in der Ecke

8. | Ein neuer Weg

9. | Ein Nachbar verrät den anderen

10. | Keine Zuflucht mehr

11. | Wie eine dunkle Flut

Bildteil zu Teil 1

TEIL 2

12. | Der Lastwagen

13. | Eiskalte Ungewissheit

14. | Hinein in die Finsternis

15. | Die Ankunft

16. | Fürs ganze Leben gezeichnet

17. | Die Nahrung der Hungernden

18. | Der zweite Tag

19. | Und es kommen immer mehr

20. | Ein Tag wie jeder andere

21. | Eine andere Art von Armee

22. | Blasen

23. | Die eisige Decke

24. | Die Flure mit den Toten

25. | Immer dieselbe Frage

26. | Mitten in der Hölle

27. | Die grünen Wiesen von Radom

28. | Züge in der Nacht

29. | Unschuldig bestraft

30. | Die fehlende Hälfte

31. | Das kostbare Geschenk der Wärme

32. | Am Boden zerstört

33. | Nacht

34. | Ein erfahrener Häftling

35. | Nur zum Vergnügen

36. | Sterne der Hoffnung

37. | Der alles entscheidende Strich

38. | Jenseits der Tore

39. | Bröckelndes Fundament

40. | Perfekter Glanz

41. | Eine Chance auf Freiheit

42. | Pierre

43. | Krankheit und Rettung

44. | Immer weiter

45. | Lajas Tränen

46. | Ein unaufmerksamer Lehrer

47. | Weit weg von daheim

48. | Und dann war es vorbei

49. | Aus der Asche zum Leben

Bildteil zu Teil 2

TEIL 3

50. | Wohin?

51. | Ganz von vorn anfangen

52. | Unfassbar

53. | Die Schrecken der Vergangenheit wegtanzen

54. | Ein Abend, der alles veränderte

55. | Von der Verzweiflung zur Liebe

56. | Touché!

57. | Überall – nur nicht in Deutschland

58. | Wechselnde Gezeiten

59. | Heraus aus der Dunkelheit

60. | Wenn es nur ein einziges Foto gäbe

61. | Träume und Albträume

62. | Das erste Licht der Morgendämmerung

Epilog: Goldene Spuren

Bildteil zu Teil 3

Nachwort der Autorin

Aktualisiertes Nachwort der Autorin

Wundervolle Entwicklungen

Dank der Autorin

Endnoten

Zusatzmaterial

Mit Joes Worten

Chronologie der Ereignisse

Vertiefende Informationen

Glossar

Lob für «Auschwitz #34207»

Über die Autorin Nancy Sprowell Geise

Eine Bitte der Autorin

Kontaktmöglichkeiten

Vorwort

Joe Rubinsteins Geschichte und seine Erlebnisse im Konzentrationslager bleiben uns als lebendiges Zeugnis erhalten, weil Nancy Sprowell Geise sich dieser Erinnerungen angenommen hat. Mit ihrer außergewöhnlichen erzählerischen Begabung ist es ihr gelungen, sich intensiv in Joe hineinzuversetzen und seine Geschichte in Worte zu fassen – eine Geschichte, die heilsam für das Herz und die Seele dieser Welt ist und deshalb einfach erzählt und weitergegeben werden muss. Nancy schlüpft hier sozusagen in Joes Haut. Sie durchlebt seine Träume, aber auch seine Albträume.

Welch einen großen Dienst hat sie durch diese Arbeit nicht nur Joe selbst erwiesen, sondern auch den noch lebenden und den verstorbenen Angehörigen seiner Familie und dem kollektiven Gewissen kommender Generationen.

Es gibt Berichte, die einen, wenn man sie liest, so tief erschüttern, dass man danach nicht mehr derselbe Mensch ist, besonders wenn in solchen Berichten Personen und Ereignisse beschrieben werden, die es zum Ziel haben, jegliche Hoffnung in einem Menschen zu zerstören. Joes Geschichte ist eine solche. Sie kann einem das Herz brechen. Aber Joe Rubinstein hat überlebt. Und mehr noch: Er hat sich auf wundersame Weise erholt und führt inzwischen ein Leben, das von Freude erfüllt ist. Mit seinen über neunzig Jahren ist er einer der freundlichsten, liebevollsten und nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann.

Wie aber konnte Joe das ertragen, was eigentlich unerträglich ist? Warum nahmen ihm die Jahre in den Konzentrationslagern nicht allen Lebensmut, jeden Hoffnungsschimmer, alles Durchhaltevermögen und auch nicht den Willen, sein Leben neu aufzubauen? Wie konnte aus ihm nach seiner Befreiung ein berühmter Schuhdesigner, ein Ehemann, Vater und Großvater werden?

Wenn Sie Joes Lebensgeschichte lesen, werden Sie Ihre Lektüre vielleicht manchmal für eine Weile unterbrechen müssen – weil das Gelesene einfach zu beklemmend ist. Gönnen Sie sich ruhig diese Atempause, aber lesen Sie danach bitte weiter – bis zum Ende. Denn trotz der ungeheuren Schrecken, die Joe in den Lagern erleben musste, blieb in seinem Innern ein unauslöschliches «warmes Licht» brennen, ein heller Schimmer in diesem «stillen Raum» seiner gepeinigten Seele (wie die Autorin Nancy Sprowell Geise es beschreibt). Dies ist ein bemerkenswertes Zeugnis des menschlichen Geistes.

An diesem wunderbaren kleinen Lichtschimmer möchte ich am liebsten viele Kerzen anzünden, aus Bewunderung für Joe. Ich möchte ihn in den Arm nehmen, damit er dort für eine Weile Ruhe und Frieden finden kann. Ich möchte ihm sagen, dass er der Menschheit durch das Aufrechterhalten seiner außergewöhnlichen Geisteshaltung etwas gegeben hat, das zu kostbar ist, um es in Worte fassen zu können, etwas Bleibendes, etwas Übernatürliches, das in unser menschliches Leben hinein strahlt: Hoffnung, wenn die Lage hoffnungslos zu sein scheint.

Joes unergründliche Geschichte ist in meinen Augen eine Bestätigung von Mysterien als Wahrheit. Für mich wird diese Wahrheit auf eine denkwürdige und tiefgründige Art und Weise von Peter J. Gomes (1942–2011) zum Ausdruck gebracht, der im Jahr 1974 an der Harvard-Universität zum Professor für christliche Ethik ernannt wurde. Er schrieb:

«Hoffnung ist kein stoisches Erdulden, obwohl sie uns dabei hilft, Dinge zu erdulden. Denn während das Erdulden etwas beinahe Fatalistisches an sich hat, geht die Hoffnung weit über das hinaus, was wir erdulden müssen.»*

Das muss wohl die größte Kraft, die größte Wahrheit und das größte Mysterium der Hoffnung sein, dass sie unbesiegbar ist, denn genau das kennzeichnet Joe Rubinsteins Herz, seinen Verstand und seine Seele.

John T. Forssman 11. Februar 2014

Hoffnung hat etwas Ansteckendes. Seit der Veröffentlichung von Joes Geschichte im Jahr 2015 ist mit jedem, der dieses Buch gelesen hat, die Hoffnung in der Welt ein Stück größer geworden. Wer Joes Lebensbericht liest und sich in diesen Mann hineinversetzt, der wird dadurch verändert. Wir sollten nie vergessen, dass wir als Leser vielleicht selbst eine moralische Entwicklung durchmachen, wenn wir uns innerlich mit solchen Geschichten wie der von Joe auseinandersetzen. Dass dies möglich ist, das ist eine Hoffnung, die verwandeln kann.

John T. Forssman 9. Mai 2019

* Siehe: P. J. Gomes: The Good Book, Reading The Bible with Mind and Heart, HarperOne 2002, S. 205.

Über das Vorwort

Als ich darüber nachdachte, wen ich um ein Vorwort für dieses Buch bitten könnte, kam mir immer wieder mein früherer Englischlehrer an der Highschool in den Sinn, dem mein größter Respekt und meine Bewunderung gelten. John Forssman behandelte den Holocaust ausführlich in seinem Unterricht. Seine Gedanken und Einsichten haben mich so tief berührt, dass sie mir noch nach Jahrzehnten im Gedächtnis geblieben sind. Immer noch staune ich über seine Fähigkeit, literarische Motive zu erkennen und zu entwickeln, was sowohl für Autoren als auch für ihre Leser von zentraler Bedeutung ist.

Mehr als dreiundvierzig Jahre lang unterrichtete John Forssman die Fächer Englisch und Literatur. Viele dieser Jahre über an der Ames Highschool in Ames (im US-Bundesstaat Iowa). Er war die eine Hälfte eines sehr dynamischen Lehrer-Duos im Fachbereich Englisch. Die andere Hälfte war die großartige und mittlerweile leider verstorbene Grace Bauske.

Ich bin überaus dankbar und werde auch ewig dankbar sein, dass ich das Vorrecht hatte, von diesen beiden und vielen anderen talentierten Lehrkräften unterrichtet worden zu sein.

Nancy Sprowell Geise Ames Highschool

Vorbemerkung der Autorin

Als Joe Rubinstein mich vor knapp zwei Jahren bat, seine Geschichte aufzuschreiben, war er zweiundneunzig Jahre alt und hatte viele seiner Erlebnisse noch nie jemandem erzählt. Verständlicherweise konnte er sich an einige Orte und Namen sowie an die ganz genaue Abfolge bestimmter Ereignisse nicht mehr erinnern. Er hat auch kein Tagebuch geführt. Aber er besitzt ein bemerkenswert gutes Gedächtnis für Details.

Um mich besser in Joe hineinversetzen zu können, schrieb ich das Buch in der Ich-Form. Wenn Joe mir zum Beispiel sagte: «Es war eiskalt», oder: «Ich hatte große Angst», dann nahm ich seine Gefühle als Ausgangspunkt, um die Szene etwas ausführlicher zu schildern. Dasselbe gilt teilweise für die äußere Beschreibung von Personen, denen er begegnet ist, an die er sich aber nicht mehr so genau erinnern kann.

In den Anmerkungen zum jeweiligen Kapitel führe ich die Stellen an, in denen die beschriebenen Ereignisse und/oder Personen eher zusammenfassend dargestellt wurden oder wo eine Schilderung stellvertretend steht für allgemeine Erfahrungen, die Joe gemacht hat.

Joe hat mir erzählt, dass er während seiner Inhaftierung täglich betete. Folglich gehen viele der Gedanken und Gebete, die in diesem Buch auftauchen, auf das zurück, was er mir anvertraute, wobei dies eher bruchstückhaft geschah und nicht so ausführlich, wie ich es später niedergeschrieben habe.

Im Anhang des Buches findet sich eine Abschrift einer Reihe von Joes Aussagen im Originalton.

Und schließlich noch ein wichtiger Hinweis: Dieses Buch enthält einige erschütternde Fotografien, die auf anschauliche Weise ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Diese geht weit über das hinaus, was ich in Worte fassen könnte. Die Bilder erlauben uns einen kleinen Einblick in die grausamen Ereignisse, deren Zeuge Joe Rubinstein wurde.

Nancy Sprowell Geise 5. August 2014

Während ich dieses Buch schrieb, bestand eine meiner größten Sorgen darin, dass Joe etwas zustoßen könnte, bevor es fertig wurde. Immer wenn das Telefon klingelte, betete ich: «Bitte, Gott, lass es keine schlechte Nachricht von Joe sein.» Meine Gebete wurden erhört. Gott segnete Joe mit Gesundheit, nicht nur während das Buch entstand, sondern auch in den Jahren danach. Joe ist jetzt 98 Jahre alt und immer noch wohlauf. Er ist überaus dankbar, wenn er hört, wie seine Lebensgeschichte die Menschen berührt, die sie hören. Vor ein paar Tagen, als ich mich mit Joe unterhielt, sagte er zu mir:

«Gib das Leben niemals auf. Es ist kostbar. Jeder Tag ist ein Geschenk von Gott.»

Diese Worte werde ich mein ganzes Leben lang in Erinnerung behalten. Joe hat mit Sicherheit mehr als jeder andere das Recht zu sagen: «Das Leben ist kostbar.» Ich danke Gott für Joe Rubinstein und für die Botschaft der Hoffnung und der Liebe, die er verkörpert.

Nancy Sprowell Geise

Nationalsozialistische Konzentrations-, Arbeits- und Vernichtungslager in Deutschland, Polen und Tschechien (heutige Staatsgrenzen)*

TEIL 1

«Polen soll entvölkert und stattdessen mit Deutschen besiedelt werden.»1

– Adolf Hitler, 22. August 1939 –

Prolog

«Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.»

– Joe Rubinstein –

Cieszanów, Polen September 1940

«Da kommt der Schweinehund. Jetzt wird wieder jemand verletzt.» Die flüsternde Stimme hinter mir klang angespannt. Es gab keine Worte, die schlimm genug waren, um Hermann Dolp, den Kommandanten unseres Arbeitslagers, zu beschreiben. «Schweinehund» passte noch am ehesten.

Ich stieß einen langen, nervösen Seufzer aus, erleichtert darüber, dass Abram in einer anderen Kolonne arbeitete und nirgends zu sehen war. Die Sonne brannte heiß auf uns nieder. Ich hoffte, dass Dolp so früh am Tag noch nicht betrunken war. Sein Jähzorn war auch so schon schlimm genug.

Dolps Pferd wieherte schrill und durchdringend. Es war die Art von Wiehern, die einem durch Mark und Bein ging, so wie ich es von den Pferden meines Vaters kannte, wenn sie zurück in den Stall wollten und er sie nicht ließ. Ich wischte mir mit meinem schmutzigen, verschwitzten Ärmel über die Stirn und versuchte trotz des blendenden Sonnenlichts zu erkennen, was vor sich ging.

Pferd und Reiter hatten am Rand des Grabens angehalten, in dem unsere Gruppe von ungefähr dreißig Männern stand und grub. Dicker Schaum tropfte vom Maul des Pferdes, und seine Nüstern blähten sich wegen der Hitze immer wieder heftig auf. Ich brauchte mir den Zustand des Tieres nicht genauer anzusehen, um zu wissen, dass sein Herr ein brutaler Mensch war. Das wussten wir alle. Meine Hände schlossen sich noch fester um den rauen Griff meiner Schaufel. Selbst die schwarze maßgeschneiderte Uniform des Reiters schien uns, die wir nichts als zerrissene und verschmutzte Kleider trugen, Beschimpfungen entgegenzuschleudern.

Unsere Arbeitskolonne, aus einfachen Zivilisten bestehend, hob seit über einem Monat täglich Panzergräben aus – für die deutsche Armee, die in unser Land einmarschiert war.

Die meisten von uns waren Juden, und seit der Invasion konnten wir keine andere Arbeit mehr finden. Wir wurden nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Lebensmitteln. Ich war neunzehn. Die meisten anderen Männer waren Anfang zwanzig, und einige, wie mein Bruder Abram, waren sogar noch ein paar Jahre jünger.

Wieder wischte ich den Schweiß ab, der mir in die Augen lief.

Ohne ein Wort zu sagen, bewegte sich Dolp plötzlich im Sattel und zog eine Pistole aus dem Halfter, das an seiner Hüfte hing. Ich sah den Stahl in der Sonne aufblitzen. Und dann hörte ich das unverwechselbare Klicken des Repetierens und das Knallen, als er den Abzug drückte.

Mehrere Männer um mich herum fielen getroffen zu Boden.

Ich konnte mich nicht von der Stelle rühren.

Ich hielt die Luft an.

Jemand schrie: «Nein!»

Wieder klickte der Abzug.

Dann herrschte Stille. Ich hörte nichts. Keine Rufe, keine Schreie – nichts. Ich machte mich darauf gefasst, dass Dolp sich nun zu mir umdrehte. Doch er steckte seine Pistole zurück ins Halfter. Dann schnalzte er mit den Fingern, gab seinem Pferd die Sporen und ritt davon, während der Schweif des Tieres durch die Luft peitschte, wie aus Protest.

Ich stand einfach nur da, erstarrt meine Schaufel umklammernd.2,3,4

1. | Die Gefangennahme

«Sie sagten mir, ich hätte alles, was ich bräuchte. Dann nahmen sie mich mit.»

– Joe Rubinstein –

Radom, Polen 1942

In der ruhigen Zeit zwischen Nacht und Morgendämmerung wurde meine stille Welt durch ein Hämmern an der Tür erschüttert. Wenige Augenblicke zuvor hatte ich noch tief geschlafen, zusammengerollt unter einem Berg von Decken, die mich vor der unerbittlichen Kälte schützen sollten.

Irgendwann in der Nacht war ich mit Herzrasen aufgewacht, am ganzen Leib zitternd. Der Albtraum war wieder da – der Albtraum, wie Dolp die Männer um mich herum getötet hatte, als seien sie nicht mehr wert als die Stechmücken, die sein Pferd mit dem Schweif hinwegfegte.

Obwohl das Ganze schon eineinhalb Jahre zurücklag, hörte ich immer noch das Echo des Klickens seiner Waffe in meinem Kopf und konnte nichts dagegen tun. Ich hörte es, wenn ich wach war, und ich hörte es in meinen Albträumen: Klick, klick, klick.

Wie immer verbrachte ich die lange Nacht damit, mich selbst davon zu überzeugen, dass es mir morgen besser gehen würde und dass ich in Sicherheit war, dass Abram sicher war und dass diese Leiden hinter uns lagen. Trotzdem konnte ich es nicht abschütteln, dieses Gefühl, dass alles wieder von vorn beginnen könnte – eine Realität, schlimmer als jeder Albtraum.

Ich war gerade wieder eingeschlafen, als das Hämmern gegen die Tür begann.

Ich setzte mich im Bett auf und schaute mich im Dunkeln um. Auf der anderen Seite des Zimmers nahm ich den Schatten meines Bruders wahr, der ruhig in seinem Bett schlief. Ich hörte nichts aus dem Zimmer, das meine Mutter mit meiner jüngeren Schwester teilte. Dafür war ich dankbar. Meine Mutter hatte gestern Abend so erschöpft ausgesehen. Ich wollte zur Haustür kommen, bevor Mutter durch das Klopfen geweckt wurde.

In unserem kleinen Häuschen war es finster. Jede Nacht mussten wir unsere Fenster verdunkeln; die Deutschen verlangten das von uns, damit die Flugzeuge der Alliierten unsere Stadt nicht finden und bombardieren konnten. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Uhr es war, doch es schien sehr früh am Morgen zu sein.

Wieder klopfte es, diesmal noch energischer als zuvor. Es machte mir Angst. Wenn jemand um diese Uhrzeit bei uns vor der Tür stand, dann konnte das nur Ärger bedeuten. Und den wollte ich nicht. Am liebsten hätte ich gar nicht reagiert, hätte mich wieder schlafen gelegt, mich unter den Bettdecken verkrochen und so getan, als ob all dies nie passiert wäre … der Krieg, die Invasion, die Furcht, die Brutalität.

Doch als ältestes männliches Familienmitglied war es meine Aufgabe, mich dem zu stellen, was da vor unserer Tür vorging. Ich erhob mich von der Strohmatratze und verließ das Zimmer. Weil ich meinen jüngeren Bruder Abram vor dem beschützen wollte, was da draußen war, schloss ich die Zimmertür hinter mir – im Bewusstsein dessen, dass es eine eher symbolische als wirksame Maßnahme war …

Schnell eilte ich zur Haustür und griff mit zitternder Hand nach der Klinke. Als meine Handfläche das kalte Metall berührte, durchzuckte mich ein hoffnungsvoller Gedanke:

Vielleicht sind es Chaim und Anszel mit Marscha und dem Baby.

Oh Gott, lass es doch sie sein!

Ich drückte die Klinke nach unten und öffnete die Tür einen Spaltbreit. Das erste Licht der Morgendämmerung brach sich Bahn. Ich heftete meinen Blick auf den Boden. Es schien mir irgendwie sicherer, wenn ich nicht alles sah, was sich dort draußen befand.

Ein schwerer schwarzer Stiefel stand dort im Schatten meinen nackten Füßen gegenüber. Ich wollte die Tür wieder schließen, aber schwarz behandschuhte Hände stießen sie auf. Die kalte Luft traf mich so hart, als hätte mich jemand geschlagen. Ich wich zurück. Zwei deutsche Soldaten standen Schulter an Schulter vor mir und hielten Maschinengewehre in der Hand.

Alles um mich herum schien zu schwanken. Ich griff nach der Tür, um Halt zu finden. Ich fühlte mich ohnmächtig. Ich hatte keine andere Wahl, als die beiden anzuschauen. In ihren Gesichtern konnte ich meine Zukunft sehen – eine Zukunft, in der es nichts als Finsternis gab.

In meinem Kopf hämmerte es; mein Pulsschlag pochte laut in meinen Ohren. Einer der beiden Männer fing an zu reden. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich ihn verstand. Er sprach deutsch. Diese Sprache beherrschte ich gut genug, um zu wissen, dass er mich nach meinem Vater fragte.

Ich konnte kaum noch atmen. Wie sollte ich da sprechen? Als ich schließlich meine Stimme wiederfand, klang sie dünn und schwach. Ich stotterte herum und versuchte, mir die richtigen deutschen Worte ins Gedächtnis zu rufen, um mich ihm verständlich zu machen. Ich sagte ihm, dass mein Vater tot sei.

Er fragte, ob ich noch ältere Brüder zu Hause hätte.

Ich verneinte.

Das stimmte auch. Anszel war verheiratet und hatte einen kleinen Sohn, und Chaim wohnte schon seit Monaten nicht mehr bei uns. Seit das Ghetto, in dem wir lebten, geschlossen worden war, hatten wir keinen von beiden mehr gesehen. Mutter machte sich ständig Sorgen um die beiden, vermutete aber, dass sie sich in dem zweiten Ghetto in Radom befanden.

Der andere Soldat, der seinen Helm nach hinten in den Nacken geschoben hatte, bedeutete mir, ich solle aus der Tür heraustreten.

Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Gerüchte stimmten also … Die Nazis trieben wieder Männer aus dem Ghetto zusammen und nahmen sie mit!

«Nein, bitte nicht», bettelte ich. «Ich kann nicht weg! Meine Mutter – sie ist Witwe. Sie braucht mich!»

Wieder befahl mir der Soldat mit einer Kopfbewegung, dass ich herauskommen sollte. Meine Gedanken überschlugen sich.

Das kann nicht wahr sein! Was wollen die von mir? Ich habe doch schon Gräben für sie ausgehoben. Sie können mich doch nicht einfach mitnehmen! Was habe ich denn verbrochen? Ich habe nichts Böses getan!

Ich wollte Einspruch erheben. Ich musste doch unbedingt erst noch mit Mutter sprechen, ihr sagen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchte. Ich wollte meine kleine Schwester Laja ermutigen, sie solle tapfer sein und nicht weinen. Ich wollte Abram bitten, sich um die beiden zu kümmern, bis ich wieder zurück war. Ich wollte ihnen zurufen, dass sie Chaim und Anszel benachrichtigen sollten. Anszel würde wissen, was zu tun war. Er wusste es immer! Es gab so vieles, was ich meiner Familie noch sagen wollte.

Ich deutete auf mein Unterhemd und erklärte den Soldaten, dass ich andere Kleider und außerdem noch Schuhe anziehen musste.

Ich brauche noch etwas Zeit, um mit meiner Mutter zu reden!

Ich drehte mich um, aber kräftige Hände, die sich in meine Schulter zu bohren schienen, hielten mich zurück.

«Nein!», fuhr mich der Soldat an. «Du hast alles, was du brauchst.»

Ich blickte auf mein dünnes Unterhemd, die Pyjamahose und meine nackten Füße.

Das soll alles sein, was ich brauche? Wie kann das sein?5,6,7

2. | Im Auge des Sturms

«Wir arbeiteten hart, und wir liebten einander.»

– Joe Rubinstein –

Ich wurde in einer friedlichen Zeit geboren, in den ruhigen und guten 1920er Jahren, als die Welt in ihrem Wahnsinn eine Pause einlegte – zwischen dem großen, schrecklichen Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg, der noch bevorstand.

Der Erste Weltkrieg mit seinen 37 Millionen Opfern hatte keinerlei Lösung gebracht. Die alten Denkweisen, die alten Bündnisse und die alten Feindschaften hatten sich nur noch tiefer in die Seelen der Menschen hineingegraben. Die neue Ordnung in Europa wurde nur durch einen dünnen Faden zusammengehalten und nährte die kalte, wieder aufkeimende Wut.

Wenn sie durch den ersten Krieg nicht so ausgezehrt gewesen wären, hätten meine Eltern, meine Großeltern oder irgendjemand sonst vielleicht etwas bemerkt. Sie hätten möglicherweise den Druck von etwas Bedrohlichem gespürt, das da draußen in nebelhafter Ferne langsam vor sich hin schwelte und allmählich aufzulodern begann. Doch im Auge des Sturms ist es ruhig – es gibt kein Anzeichen dafür, dass das Schlimmste noch kommt, keinen Hinweis darauf, dass die Welt sich wieder gegen sich selbst wenden wird.

Als bei meiner Mutter an jenem 16. September 1920 die Wehen einsetzten, waren meine Eltern überglücklich und erleichtert, dass das vergangene schreckliche Jahrzehnt hinter ihnen lag. Sie wussten nicht, was die Zukunft bringen würde, aber sie waren überzeugt, dass nichts schlimmer sein konnte als das, was sie in den letzten Jahren durchgemacht hatten; nichts konnte furchtbarer sein als der Krieg und der Verlust eines Kindes.

Eine Stunde nachdem mein Bruder Chaim zur Welt gekommen war, konnte man in unserer winzigen Wohnung in der Lubelska-Straße* Nr. 5 in Radom, Polen, auch meinen ersten Schrei hören. Ich wurde als Icek Jakub Rubinsztejn geboren. Meine Ankunft in dieser Welt war für alle überraschend, außer für meine Mutter und ihre Hebamme, die ihre Vermutung, dass es Zwillinge werden könnten, für sich behalten hatten. Sie fürchteten nämlich, dass die anderen enttäuscht sein könnten, wenn sie sich geirrt hätten. Und eine Enttäuschung war das Letzte, was meine Eltern brauchten, nachdem ihr ältester Sohn, der elfjährige Solomon**, kurz zuvor gestorben war.

Nach unserer Geburt weinte meine Mutter noch stundenlang Freudentränen. Immer wieder flüsterte sie Dankgebete und bat Gott um ein langes, gesundes Leben für uns. Sie war voller Dankbarkeit darüber, dass Anszel nun wieder einen Bruder, ja sogar zwei Brüder haben würde.

Die Neuigkeit von unserer Geburt verbreitete sich in Windeseile. Die Familie meiner Mutter, die Kierszenblats und Wajcmans, sowie die Familie meines Vaters lebten schon seit vielen Jahren in der Nähe von Radom. Alle freuten sich, dass Rachel und Ruwin Rubinsztejn, die in so tiefer Trauer gewesen waren, nun Zwillinge bekommen hatten. Noch mehr Aufregung verursachte die Nachricht, dass wir beide uns zum Verwechseln ähnlich sahen. Wenn ich nicht ein kleines Muttermal an meinem rechten Ohrläppchen gehabt hätte, dann hätte niemand, nicht einmal unsere Eltern, uns auseinanderhalten können.

♦♦♦♦♦

Meine Mutter hieß Reszka, wurde aber «Rachel» genannt. Sie war achtzehn, als sie meinen Vater kennen lernte und ihn heiratete. Mit einer Größe von ein Meter neunzig war dieser junge Mann kaum zu übersehen. Mein Großvater Mendel Kierszenblat erzählte mir, dass er und Großmutter Ruchla befürchteten, meine Mutter sei noch zu jung, um zu heiraten. Doch sobald sie merkten, wie sehr ihre Tochter den jungen Ruwin liebte, hatten sie nichts mehr dagegen einzuwenden. Sie mochten die freundliche Art meines Vaters, der von Beruf Bäcker war, und so stimmten sie der Heirat zu.

Ein Jahr später brachte meine Mutter Solomon zur Welt. Dawid wurde im darauffolgenden Jahr geboren. Sein zweiter Vorname Anszel wurde für ihn zum Rufnamen. Mein Zwillingsbruder Chaim erhielt den Spitznamen «Chi», und mich nannten unsere Freunde und Nachbarn stets «Uzick». Sie blieben darin hartnäckig. Obwohl meine Mutter sie immer wieder korrigierte, ließen sie sich nicht davon abhalten. Ich war knapp drei Jahre alt, als Abram, «Abe» genannt, geboren wurde, und sechs Jahre, als meine Schwester Laja unsere Familie vervollständigte.

Wir lebten in einer sehr kleinen Wohnung im Erdgeschoss eines Gebäudes, das noch zehn weitere Familien beherbergte. Meine Eltern stammten beide aus tiefgläubigen jüdischen Familien, wo das Gebet und die Gemeinschaft mit anderen Juden an erster Stelle standen. Zuhause sprachen wir Jiddisch, eine Sprache, die Elemente sowohl der hebräischen als auch der deutschen Sprache enthält. Außerdem konnten wir fließend Polnisch. Radom war in meiner Kindheit eine lebhafte Industriestadt mit fast 75.000 Einwohnern, wobei die jüdische Bevölkerung mehr als ein Drittel ausmachte. Ich wuchs auf in der Überzeugung, dass unser Haus im Herzen Radoms lag und Radom im Herzen Polens und Polen wiederum im Herzen Europas.

Wir Kinder schliefen alle in einem Zimmer, in Stockbetten auf Matratzen, die mit Stroh ausgestopft waren. Im Zimmer nebenan benutzten meine Eltern ebenfalls ein Bett aus Stroh, das für meinen Vater mit seiner Körpergröße jedoch so unbequem war, dass er häufig lieber auf dem Fußboden schlief. Als die beiden irgendwann genug Geld gespart hatten, um sich richtige Matratzen zu leisten, hatte sich Vater so sehr an das Übernachten auf dem Boden gewöhnt, dass meine Mutter ihn morgens oft dort vorfand.

Da es im Haus kein fließendes Wasser und keine Toiletten gab, mussten alle Parteien, die dort wohnten, ein Außen-WC benutzen. Unsere Wohnung war in einem miserablen Zustand. Der Vermieter war ein netter Mann, und wir Kinder spielten oft mit seinen Söhnen Fußball. Doch er sagte uns, dass die fünf Zloty, die wir monatlich an Miete bezahlten, nicht ausreichten, um das Gebäude instand zu halten.

Folglich war es in unserer Wohnung im Winter kalt und klamm und im Sommer viel zu heiß und feucht. Wenn es regnete, tropfte das Wasser durch die Löcher im Dach, und wenn es windig war, flackerte die Kerze auf unserem Küchentisch selbst bei geschlossenen Fenstern. Während der Schneestürme stopfte meine Mutter die Fenstersimse mit Lumpen aus, damit der Schnee nicht hereingeweht wurde.

In unserem Haus gab es keinen Strom, darum leuchteten in unserer Wohnung abends Kerzen und Petroleumlampen. Außerhalb des Gebäudes gab es eine Wasserpumpe. Doch da der Brunnen als verunreinigt galt, mussten wir abwechselnd das Wasser mit Eimern vom nächstgelegenen Wohnblock heranschleppen. Wir hatten auch keinen Herd in unserer Küche, deshalb kochte meine Mutter alles auf einer einzigen Kochplatte.

Kurz nach der Hochzeit beschloss mein Vater, den ich «Tatte» nannte, dass er nicht länger den Mehlstaub beim Getreidemahlen einatmen wollte. Er sagte, der Staub sei praktisch überall, und er könne das nicht mehr ertragen. Eine berufliche Veränderung musste her, und die Gelegenheit dazu erkannte er im wachsenden Bedarf an Transportmöglichkeiten in unserem Land. Meine Großeltern waren über diese Entscheidung nicht glücklich, denn sie befürchteten, dass ihre Tochter dadurch zu oft allein sein würde. Mein Großvater sprach mit Tatte darüber, doch seine Besorgnis stieß auf taube Ohren.

Tatsächlich bestätigten sich Großvaters Befürchtungen, denn der neue Beruf meines Vaters ließ ihn die meiste Zeit unterwegs sein. Tatte durchreiste ganz Polen bei jedem Wetter und fuhr mit seinen Pferdegespannen jede Woche Hunderte von Kilometern. Mehrmals im Monat führte der Weg sogar ins mehr als hundert Kilometer entfernte Warschau. Das kleine Fuhrunternehmen wuchs ständig. Irgendwann hatte mein Vater genug Geld gespart, um zahlreiche Fahrer einzustellen und acht Zugpferde, mehrere schwere Wagen und drei leichtere Kutschen anzuschaffen. All dies ermöglichte es meinem Vater, genügend Menschen und Waren zu transportieren, um unserer Familie ein angenehmes Leben zu erarbeiten. Das blieb jedoch nicht ohne Folgen für unsere Mutter, die oft die ganze Last der Fürsorge für ihre wachsende Familie allein tragen musste. Auch wenn sie vielleicht darüber unglücklich war, so hörte ich sie doch niemals klagen.

Tattes Scheune war der Mittelpunkt seines Unternehmens. Sie war nur einen kurzen Fußweg von unserem Haus entfernt. Dort waren seine Pferde und Wagen untergebracht, und dort hielt er auch die Hühner, die unserer Familie gehörten. Wenn ich frische Eier holen sollte oder wenn ich gerade nichts Besseres zu tun hatte, dann ging ich gern zur Scheune und sah meinem Vater zu, wie er die Wagen belud, die Pferde anspannte oder sie striegelte und fütterte. Ich war noch klein, aber ich erinnere mich daran, dass ich immer voller Bewunderung über die Kraft meines Vaters staunte. Er konnte ganz allein einen schweren Wagen bewegen und ihn dorthin zirkeln, wo er ihn brauchte. Das war eine Arbeit, die normalerweise von mehreren Männern erledigt wurde. Als meine Mutter ihn das erste Mal die Kutsche manövrieren sah, rief sie entsetzt: «Du wirst dich noch umbringen!» Aber Vater lächelte nur und ließ seine Armmuskeln spielen, um sie zum Lachen zu bringen.

Doch die viele Arbeit war nicht der einzige Punkt, weswegen mein Vater von meiner Mutter so manches zu hören bekam. Ich erinnere mich auch, dass sie ihn immer wieder tadelte, wenn er nach Hause kam und nach Alkohol und Zigaretten roch. Mutter machte sich Sorgen um ihn und um uns. Er rauchte und trank nämlich sehr viel. Mit ihrer Kritik erreichte meine Mutter bei ihm jedoch gar nichts. Ich höre Tatte immer noch laut lachen, wenn er rief, er müsse doch schließlich etwas trinken, um sich auf den kalten nächtlichen Touren warm zu halten.

Trotzdem waren diese frühen Jahre eine gute Zeit für unsere Familie. Einmal kam mein Vater von einer langen Reise zurück, als wir gerade Abendbrot aßen. Er trug einen schweren Pelzmantel und einen Hut. Sein Gesicht war gerötet und seine Stimme lauter als sonst. Als er sich zu unserer Mutter hinunterbeugte, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben, konnte ich seine Bierfahne riechen. Er grub in seinen Hosentaschen, holte eine Handvoll Münzen heraus und warf jedem von uns ein paar zu. «Es war ein guter Monat», rief er fröhlich. «Was wollt ihr mehr?»

Meine Mutter behütete ihre Kinder sehr, wahrscheinlich deshalb, weil sie bereits einen Sohn hatte beerdigen müssen. Ich wünschte, ich hätte meinen Bruder Solomon kennen gelernt oder hätte zumindest etwas mehr über ihn gewusst. Aber Mutter und Tatte sprachen selten über ihn. Vielleicht war das einfach zu schmerzhaft für sie. Ich wusste nur, dass Solomon lange Zeit schwer krank gewesen war. Meine Eltern hatten ihn in ihre Kutsche gesetzt und ihn zu Ärzten in ganz Polen gefahren, in der Hoffnung, dass jemand ein Heilmittel für seine kranken Lungen hatte. Doch dieses Heilmittel gab es nicht.

Ich weiß noch, dass meine Mutter zu Tatte sagte, er solle uns Kinder nie bestrafen, das sei ihre Aufgabe. Ich glaube, sie machte sich Sorgen, dass er uns aufgrund seiner Körpergröße und Kraft und dazu noch unter dem Einfluss irgendwelcher Spirituosen verletzen könnte. Vielleicht teilte er ja ihre Befürchtung, denn wir bekamen seine Hand nie zu spüren, nicht einmal einen leichten Klaps bekamen wir.8

* Die Lubelska-Straße wurde später in Żeromskiego-Straße umbenannt. Joe meint, dass sie zumindest zeitweise auch in der Lubelska-Straße Nr. 9 wohnten.

** Das genaue Alter Solomons zum Zeitpunkt seines Todes ist unklar.

3. | Das weiße Tuch

«Ich werde niemals das weiße Tuch vergessen, das meinen Vater bedeckte.»

– Joe Rubinstein –

Tattes Haut hatte sich blau verfärbt, und beim Atmen war ein seltsames, beängstigendes Geräusch zu hören; es klang wie die Rassel meiner kleinen Schwester. Aus seinen Mundwinkeln quoll Blut, wenn er hustete.

Wir waren alle da – meine Mutter, Anszel, Abram, Chaim und ich, beide sechs Jahre alt. Wir hatten uns um unseren Vater versammelt, der in unserer kleinen Wohnung auf einer dünnen Strohmatte auf dem Fußboden lag. In der Ecke saß meine Großmutter und wiegte leise meine Schwester Laja auf dem Schoß, und neben ihr saß mein Großvater und sagte kein Wort.

Ich wusste nicht so genau, was da vor sich ging; ich merkte nur, dass mit Tatte irgendetwas nicht stimmte, und Mutter war sehr traurig. Ihr ganzer Körper zitterte, und ihre Augen waren rot und verschwollen, so wie meine aussahen, wenn ich heftig geweint hatte. Ich schob meine Hand in ihre und versuchte sie auf diese Weise zu trösten, doch das schien nicht zu helfen.

Meine Mutter sagte, der Krebs in seiner Lunge hätte ihn so krank gemacht. Ich hatte Angst. Vater war schon seit Monaten krank, aber so hatte ich ihn noch nie gesehen, nicht einmal, als er nach einer Operation aus Warschau zurückkam. Mutter hatte doch gesagt, dass die Operation ihm helfen würde. Aber warum ging es ihm denn immer noch nicht besser?

Mutter drängte Vater, sich ins Bett zu legen, aber er rührte sich nicht vom Fleck. Ihre Stimme klang fremd, als sie plötzlich rief:

«Warum? Warum verlässt du mich jetzt? Hier sind fünf Kinder, die dich brauchen! Ich will das nicht allein machen! Ich kann es nicht … Ich kann es nicht allein schaffen!»

Er öffnete die Augen, und es kam mir so vor, als ob sie auch sehr traurig aussahen. Seine Worte kamen stoßweise.

«Rachel», flüsterte er und befeuchtete seine geschwollenen, blauroten Lippen mit der Zunge. «Du bist nicht allein. Gott ist bei dir und hält dich in seinen Händen.»

Ich verstand nicht, was er damit meinte. Mutter jedenfalls schienen diese Worte nicht zu trösten; sie weinte noch heftiger als zuvor.

Dann drückte sie meine Hand und ließ sie los. Ihre Finger zitterten, als sie Vaters Hand nahm und sie sanft gegen ihre feuchten Wangen presste. Sie sprach leise mit ihm, und es hörte sich nicht so an, als ob sie alles herausbrachte, was sie sagen wollte. Immer wieder bat sie ihn, uns nicht zu verlassen. Sie sagte ihm, sie wolle nicht, dass er fortging; er müsse hierbleiben, um uns aufwachsen zu sehen, um ihr mit dem Baby zu helfen. Und seine Kutscher, die brauchten ihn auch. Es war doch noch viel zu früh! Vater antwortete ihr nicht. Da wurde Mutters Stimme lauter, und sie schrie:

«Wo gehst du hin?»

Ich dachte, dass Vater sie gar nicht hörte. Doch dann öffnete er noch einmal die Augen und bewegte seine Hand ganz leicht, wobei sein Zeigefinger nach oben deutete. Ich starrte den Finger an, bis er ganz langsam wieder sank. Mein Vater schloss die Augen. Das Rasseln war nicht mehr zu hören. Mutters Schultern zuckten, als sie aufschrie:

«Nein, nein, nein, nein!»

Sie packte seine Hände und drückte sie. Seine Hände, die immer so stark gewesen waren, die alles vermochten, alles reparieren konnten – nun lagen sie da und bewegten sich nicht mehr.

Mutter drehte sich nach uns vier Jungs um und schüttelte den Kopf, als merkte sie erst jetzt, dass wir da waren. Dann hatte sie plötzlich einen seltsamen Gesichtsausdruck, als hätte sie gerade etwas beschlossen. Sie wischte sich die Tränen ab, holte tief Luft und sah meinen Vater lange Zeit an. Dann zog sie ihm sein weißes Betttuch über das Gesicht.

Ich hasste dieses weiße Tuch. Warum deckt sie Tatte zu? Ich wollte, dass er das Tuch wegriss und lachte, mich fest in den Arm nahm und einen Ringkampf mit mir anfing. Stattdessen lag er regungslos da, und das Tuch blieb einfach auf seinem Gesicht liegen.

♦♦♦♦♦

Im Dezember war es in Polen eiskalt. Tatte hatte die Kälte stets gehasst. Er hatte sich dann immer in dicke Pelzdecken eingehüllt und getrunken, um sich warm zu halten, wenn er seine Wagen fuhr. Deshalb schien es mir einfach nicht richtig, dass er dort unten auf der kalten Erde lag und nur ein weißes Tuch trug, das Großvater «Tachrichim» nannte, und seinen weißen Gebetsschal, der «Tallit» hieß.

Auf dem Weg zum Friedhof erklärte Großvater uns, dass wir, wenn wir gestorben sind, nur mit einem weißen Tuch bekleidet vor Gott treten dürfen. Großvater las uns aus der Thora vor: «Du bist Staub von der Erde, und zu Staub musst du wieder werden» (1. Mose 3,19). Dann sagte er, dass der Leib unseres Vaters nach jüdischer Tradition direkt in die Erde gelegt würde, anders als bei unseren katholischen Nachbarn, die ihre verstorbenen Angehörigen in Särgen bestatteten. Es schien mir trotzdem nicht richtig, dass Tatte nur mit Brettern bedeckt beerdigt wurde. Ich konnte nicht aufhören zu weinen bei dem Gedanken daran, dass Tatte jetzt in diesem kalten Grab lag.

Ein feierlich aussehender Rabbi mit einem langen, grau melierten Bart schnitt ein schwarzes Band durch und sprach ein paar Gebete, die er aus einem Buch vorlas. Während der Rabbi sprach, wanderten Großmutters Blicke immer wieder zu mir, und ich sah, dass ihre Augen genauso rot waren wie die meiner Mutter. Großmutter nickte mir zu und murmelte irgendetwas; ich glaube, sie wollte mir sagen, dass ich stark sein sollte. Ich kam mir aber gar nicht stark vor.

Ich spürte den kalten Erdklumpen in meiner Hand, während meine Brüder und ich den Anweisungen meiner Mutter folgten und jeder von uns eine Handvoll Erde in Tattes Grab warf. Ich wollte mich zuerst weigern, aber Mutter sagte mir, wir müssten das tun, um Gott zu zeigen, dass wir den Tod unseres Vaters akzeptiert hatten.

Ich zuckte zusammen bei dem dumpfen Aufschlag, den die Erdklumpen auf den Brettern verursachten. Ich wusste nicht, was Mutter damit meinte, dass wir Vaters Tod akzeptieren sollten. Ich wollte Tatte zurückhaben. Ich wollte statt Dreck lieber meinen Mantel ins Grab hinunterwerfen, aber ich wusste, dass meine Mutter das nicht zulassen würde. Ich wollte, dass Vater es warm hatte. Wie sollte ihm sonst warm werden?

Als Großvater und Großmutter an der Reihe waren, warfen auch sie ihre Handvoll Erde. Großvater blieb noch lange dort stehen und starrte ins Grab hinunter, dann schüttelte er den Kopf und ging weg.

Einen Monat später fuhr ein Nachbar meine Mutter und mich mit seinem Einspänner zu dem Friedhof, der außerhalb von Radom lag. Mutter bat mich, in der Kutsche sitzen zu bleiben, wo ich vor dem Wind geschützt war. Ich kauerte mich unter die Decken, linste aber immer wieder darunter hervor, um meine Mutter zu beobachten, wie sie zwischen den weit entfernten Grabsteinen umherging. Als sie schließlich stehen blieb und niederkniete, wandte sie mir den Rücken zu. Ihre Schultern waren gebeugt und zitterten. Ich fragte mich, ob ihre Augen wieder gerötet waren. In ihren Händen glomm ein schwacher Lichtschein auf.

Auf der Rückfahrt fragte ich meine Mutter, was sie gemacht hatte. Sie sagte, sie hätte auf den Gräbern meines Vaters und meines Bruders Laternen der Liebe angezündet. Ich lächelte und grub mein Gesicht wieder in die Decke. Ich wusste, dass sie die Laternen angezündet hatte, damit die beiden es warm hatten.9

4. | Kraft durch die Familie und den Glauben

«Ich weiß nicht, wie unsere Mutter es geschafft hat.»

– Joe Rubinstein –

Nach dem Tod unseres Vaters wurde das Leben für meine Mutter immer schwieriger. Mit wenig Geld und fünf Kindern, die sie großziehen musste, verbrachte sie einen Großteil ihrer Zeit damit, uns etwas zu essen zu besorgen.

Ein kleiner Laden in unserer Nähe bot Lebensmittel und Konserven an, hatte jedoch keine Räumlichkeiten, um frische Produkte zu verkaufen. Mutter aber besaß einen grünen Daumen, und so begann sie auf einem nahegelegenen Stück Land Obst und Gemüse anzubauen. Der Platz, der ihr dort zur Verfügung stand, war allerdings begrenzt.

Darum begleiteten meine Geschwister und ich unsere Mutter vom späten Frühling bis zum Ende des Herbstes jeden Donnerstag zu einem außerhalb gelegenen Markt, wo die Einheimischen Obst und Gemüse feilboten.

Wir gingen immer abwechselnd mit unserer Mutter mit und beluden den Wagen, bis er von Erdbeeren, Gurken, Kartoffeln, Kohl, Karotten und Zwiebeln fast überquoll.

Am nächsten Tag standen wir dann schon bei Tagesanbruch auf und schoben den Wagen mehrere Wohnblöcke weiter zu einem Laden, wo Mutter draußen einen kleinen Stand errichtete, um sowohl ihre selbst angebauten Produkte wie auch die Früchte und das Gemüse vom Markt zu verkaufen.

Der lokale Ladenbesitzer war ihr dankbar, denn auf diese Weise konnte er seine Kunden zufriedenstellen und zugleich unserer Familie helfen, die es nicht leicht hatte. Der Stand brachte zwar nicht viel ein, aber er blieb trotzdem über viele Jahre unsere Haupteinnahmequelle, bis meine Brüder und ich alt genug waren, um selbst Arbeit zu suchen. Mutter verbrachte Stunde um Stunde an ihrem Stand, um ihre Waren zu verkaufen. Wenn am Abend noch etwas übrig war, kehrte sie am nächsten Tag zum Stand zurück, bis ihr Wagen leer war. Wir Kinder verbrachten auch viel Zeit damit, ihr zu helfen.

Im Winter aßen wir das, was unsere Mutter im Sommer und Herbst eingeweckt hatte. Sie streckte alle Mahlzeiten, sodass sie länger reichten, als ich es für möglich gehalten hatte. Unser Hauptgericht bestand in der Regel aus einer Suppe. Ich weiß nicht, was wir ohne Mutters Cousine und deren Mann getan hätten, die ein Restaurant und eine koschere Schlachterei besaßen. Jede Woche baten sie mich vorbeizukommen, und dann schenkten sie uns übriggebliebenes Kalbfleisch, Rindersalami und Brot.

Wenn ich die belebte Hauptstraße unserer Stadt entlangging, strömte mir schon der köstliche Duft ihres Ladens entgegen, und mir lief in Vorfreude das Wasser im Mund zusammen. Sie kochten wunderbare Gerichte, und ihr Restaurant war immer gut besucht.

Die Kinder der beiden waren älter als wir, und so hatte ich, wenn ich nach Hause zurückkam, die Arme oft nicht nur voll mit Lebensmitteln, sondern auch mit Kleidern für Abram und Laja.

Jede Woche legten sie zudem die Knochen beiseite, die ihre Kundschaft nicht wollte, und meine Mutter kochte eine besondere Suppe daraus. Während wir Kinder den köstlichen Eintopf schlürften, pflegte meine Mutter zu rufen:

«Die Leute wissen ja gar nicht, was sie da wegwerfen!»

♦♦♦♦♦

Abends, wenn Chaim und ich zu Bett gingen, sahen wir manchmal zu, wie Mutter ihr glänzendes schwarzes Haar aus dem Knoten in ihrem Nacken löste, den sie den ganzen Tag trug, und es bürstete. Mit offenem Haar sah sie so jung und schön aus. Ich wusste, dass sie unseren Vater sehr vermisste; ich sah es in ihrem Blick. Wenn sie uns dabei ertappte, wie wir sie beobachteten, lächelte sie immer und versuchte ihren Kummer zu verbergen.

Ich hätte sie gern gefragt, warum das Leben so ungerecht ist. Sie hatte es nicht verdient, sowohl ihren Sohn als auch ihren Mann zu verlieren und fünf Kinder alleine großziehen zu müssen. Sie hatte doch nichts Böses getan. Ich sagte nichts, fühlte mich aber niedergeschlagen beim Gedanken an die neue, entmutigende Erkenntnis, dass Menschen nicht immer das bekommen, was sie verdient haben.

Ich wollte etwas dafür tun, dass ihr Leben leichter wurde. Darum schwor ich mir: Solange ich konnte, würde ich immer versuchen, ihr zu helfen. Ich wusste, dass mein Vater es so gewollt hätte.

In der Woche, in der mein Vater gestorben war, hatte Anszel zu unserer Mutter gesagt, sie brauche sich keine Sorgen zu machen; er werde dafür sorgen, dass wir alle ihr halfen. Wir schauten zu unserem großen Bruder auf, der für sein Alter sehr reif war, und hörten auf ihn, als wäre er unser Vater. Doch schon bald mussten wir feststellen, dass er sehr viel strenger mit uns umging als Tatte. Anszel duldete bei seinen Brüdern keinerlei Müßiggang. Er machte uns klar, dass wir es Mutter schuldig waren, ihr zu helfen. Wenn er den Eindruck hatte, dass ich nicht hart genug arbeitete, zwang er mich, Mutters Hände anzuschauen, die vom Wäscheschrubben auf dem Waschbrett rot und wund waren.

Wenn wir ihm widersprachen, drohte er uns mit seinem Gürtel eine Tracht Prügel an. Anszel hatte keinerlei Mitleid mit mir, wenn ich mich beklagte, dass ich zu müde zum Arbeiten sei, oder wenn ich Ausreden erfand, weil ich eine übernommene Aufgabe vergessen hatte. Mehr als einmal schaute er mich missbilligend an und warf mir vor, der Faulste in der Familie zu sein. Ich aber wollte nicht gern einen Anlass zur Enttäuschung geben.

Außer Mutter gab es niemanden, den ich so sehr bewunderte wie Anszel. Ich wollte so gern wie er sein und konnte den Gedanken, ihn im Stich zu lassen, nicht ertragen. Doch so sehr ich mir auch wünschte, dass es anders wäre, konnte ich doch nicht leugnen, dass etwas dran war an seinem Vorwurf, ich sei faul. Es stimmte. Ich schlief oder spielte lieber Fußball, statt meine Aufgaben zu erledigen, und das ließ mir Anszel nicht durchgehen. Er bestand darauf, dass wir morgens früh aufstanden und unsere Arbeiten erledigten, bevor wir zur Schule gingen. Und nach der Schule gab es auch viel zu tun. Erst wenn Anszel sich davon überzeugt hatte, dass wir mit allem fertig waren, gewährte er uns etwas Freizeit.

Am meisten Spaß hatten Chaim, Abram und ich, wenn wir mit anderen Jungen aus der Nachbarschaft spielten. Wir liebten Wettkämpfe aller Art und spielten sogar nach Einbruch der Dunkelheit weiter. Fußball war unser liebster Sport, und so nutzten wir jede Gelegenheit, um auf der Straße vor unserem Wohnblock zu kicken. Wenn Anszel mitspielte, gefiel es mir am besten, denn er war so viel größer, kräftiger und schneller als alle anderen.

Wenn wir Nachbarskinder zusammen spielten, dachten wir kaum je über unsere unterschiedliche Herkunft nach. Ich glaube, niemand von uns scherte sich darum, ob jemand Jude war oder nicht. Wir lachten, kämpften und neckten einander, wir feierten gemeinsam und waren die besten Freunde. Viele meiner katholischen oder protestantischen Freunde luden mich an Weihnachten und Ostern zu sich nach Hause ein. Mutter war darüber nicht besonders glücklich; sie fürchtete, dass es meinen Glauben schwächen könnte. Ich versicherte ihr, das sei nicht der Fall, doch sie ließ sich davon nicht überzeugen.

Mutter war dankbar, dass ihre Kinder alle gesund waren und es bei uns keine ernsten Erkrankungen oder Unfälle gab. Nur einmal wachte ich auf und erblickte einen Arzt, der mich versorgen musste, weil ich bewusstlos gewesen war. Das kommt davon, wenn man auf dem Dach herumtobt und abrutscht. Doch abgesehen von dem Unfall mit dem Dach war unsere Familie gesund und munter, und das hatten wir, glaube ich, vor allem den gesunden Mahlzeiten zu verdanken, die unsere Mutter mit Lebensmitteln aus ihrem Garten und mit dem frischen Fleisch und den Eiern unserer eigenen Hühner zubereitete.

♦♦♦♦♦

Der Sabbat war mein Lieblingstag. Er wurde bereits am Freitagabend eingeläutet, wenn meine Mutter kurz vor Sonnenuntergang zwei Kerzen anzündete und einen Segen sprach. Sofern mein Großvater nicht dabei sein konnte, fiel es Anszel als dem ältesten männlichen Familienmitglied zu, das Tuch abzuheben, das die beiden Challah-Laibe, eine Art Hefezöpfe, bedeckte.

Nach dem Segen teilte er die Zöpfe in Stücke und reichte sie allen am Tisch. Sobald jeder von uns ein Stück davon gegessen hatte, verschlangen wir Mutters leckere Mahlzeit, bei der ihre spezielle Borschtsch-Suppe nicht fehlen durfte, die aus Roter Bete, Knoblauch und Zwiebeln bestand; oft verlängerte sie die Suppe, und wir genossen sie später noch als Getränk. Nach dem Essen blieben wir weiter zusammen und sangen Lieder, die «Zemirot» genannt werden.

Am nächsten Tag gab es ein ebenso wunderbares Essen. Ich weiß nicht, wie meine Mutter das machte, wo sie doch so wenig zur Verfügung hatte; doch irgendwie gelang es ihr immer. Für mich war sie die beste Mutter, die es gab.

Unsere Großeltern halfen uns, so viel sie konnten. An den Festtagen feierten wir mit so vielen Angehörigen und Freunden, wie in die jeweilige Wohnung passten. Die zwei Brüder meiner Mutter waren nach Amerika ausgewandert, sobald sie alt genug gewesen waren, ihr Elternhaus zu verlassen. Wir hatten sie nicht kennen gelernt, aber Mutters Schwester und deren zwei Kinder lebten bei unseren Großeltern, und so trafen wir sie mehrmals pro Woche. Die Eltern meines Vaters waren gestorben, bevor ich zur Welt kam, doch Geitel, die Schwester meines Vaters, und ihr Mann Bernard Ackerman feierten immer mit uns zusammen, bis sie wegzogen, während ich im Teenageralter war.

Jedes Jahr am Passahfest schenkte unsere Mutter uns neue Kleider, die sie liebevoll in Zeitungspapier einpackte. Unsere Gesichter strahlten in Vorfreude, wenn wir die Päckchen aufmachten, denn jeder von uns wusste, wie viele Stunden unsere Mutter gearbeitet hatte, um sich solche Geschenke leisten zu können. Ob die Kleider preiswert und von minderer Qualität waren, bemerkten wir nicht.

Ich selbst freute mich am meisten auf die Schuhe und konnte es kaum erwarten, sie auszupacken. Da unser Geld knapp war und wir immer schnell aus allem herauswuchsen, liefen wir häufig barfuß. Auch wenn wir sehr einfache Schuhe aus Stoff und mit Gummisohlen bekamen, machte mir das gar nichts aus. Ich war einfach nur begeistert, ein neues Paar zu bekommen, und fasziniert von ihrem Design.

Jeden Monat besuchte meine Mutter die Gräber von Solomon und Tatte, um dort Laternen anzuzünden. Einmal hörte ich sie an Tattes Grab flüstern, es täte ihr so leid, dass sie noch nicht genug Geld gespart hätte, um richtige Grabsteine zu kaufen. Ich fand es schlimm, dass dieser Gedanke sie so sehr belastete, und so versuchte ich ihr klarzumachen, dass es Tatte bestimmt lieber war, wenn wir genug zu essen hatten und sie sich ein neues Kleid kaufen konnte, als dass er einen Grabstein bekam.

Doch davon wollte Mutter nichts wissen, und so steckte sie jede Woche, nachdem sie ihre Waren auf dem Markt verkauft hatte, ein paar Münzen in eine kleine Blechdose. Es dauerte mehrere Jahre, bis sie den Kaufpreis für die Grabsteine zusammengespart hatte. Und eines Tages konnten wir schließlich auf dem Friedhof zwei neue Steine mit den eingravierten Namen meines Vaters und Solomons sehen und berühren. Als wir wieder nach Hause gingen, hatte ich den Eindruck, dass meine Mutter ein Stück aufrechter ging. Der Anblick erinnerte mich daran, wie ich mich fühlte, wenn ich die Wassereimer ausgeleert hatte, die ich mit Hilfe eines Jochs über beiden Schultern mehrere Wohnblocks weit bis zum Haus meiner Großmutter schleppte.

Am jeweiligen Todestag Solomons und meines Vaters versammelte sich unsere ganze Familie am Grab, zündete Kerzen an und sprach einen Segen für die beiden. An jedem dieser Gedenktage versuchte ich mich daran zu erinnern, wie lustig es manchmal mit meinem Vater gewesen war. Ich dachte an sein Lachen, seine Kraft und daran, wie sehr er meine Mutter geliebt hatte.10

5. | Von Generation zu Generation

«Ich bin froh, dass sie starben, bevor sie wussten, was mit uns geschehen würde.»

– Joe Rubinstein –

Mutter erzählte mir, dass Vater täglich die Synagoge besucht hatte. Nach seinem Tod übernahm Mutters Vater Mendel Kierszenblat, der ebenso tiefgläubig war, die Aufgabe, uns in unserem jüdischen Glauben zu unterweisen.

Jeden Morgen setzte unser Großvater seine Kippa auf und legte den Tallit an, den weißen Gebetsschal mit den blauen Stickereien. Dann sagte er:

«Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, dessen Vorschriften unserem Leben Heiligkeit verleihen und der uns das Gebot gegeben hat, uns in den Tallit zu hüllen.»