2,99 €

Mehr erfahren.

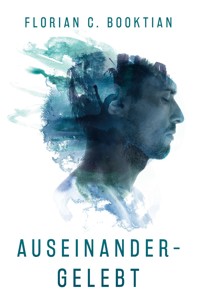

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Leon hatte eine harte Nacht. Er wurde bedroht, bestohlen und wäre beinahe verbrannt. Im Morgengrauen kommt er nach Hause und sieht sich mit seiner Freundin Carina konfrontiert. Ihre Beziehung steht kurz vor dem Aus, denn mit den Jahren hat sich eine Distanz zwischen den beiden aufgebaut. Sie haben sich auseinandergelebt. Leon unternimmt alles ihm Erdenkliche, um sie zurückzugewinnen, und geht dabei so manches verrückte Wagnis ein. Dabei muss er viel mehr überwinden als seine eigene Unfähigkeit, wenn es ums Zuhören geht. Die Konsequenzen der letzten Jahre brechen mit Gewalt über das Paar herein. Dazu kommen Leons frisch aus dem Gefängnis entlassener Freund Otis und Carinas impulsive Schwester Bea, die sich als Trickbetrügerin einige Feinde gemacht hat. Erlebe mit Leon, Carina, Bea und Otis den wohl schrägsten Tag ihres Lebens. Quer durch Endersbach kommt es zu einem Banküberfall, einer riesigen Explosion, mehreren Leichen, dem Diebstahl verschiedenster Fahrzeuge, Schlägereien auf der Bundesstraße bei 120 km/h und der wohl verrücktesten Besorgungstour einer Tüte Milch, die ihr je in einem Buch gelesen habt. Ein Booktian-Roman – lustig, unterhaltsam und ein bisschen schrullig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Copyright

1. Kapitel - Alles ist vergänglich

2. Kapitel - Unter freiem Himmel

3. Kapitel - Der Preis eines Fehlers

4. Kapitel - Ein letztes Gespräch

5. Kapitel - Ein Anzug für zwei Anlässe

6. Kapitel - Was geblieben ist

7. Kapitel - Wein, der Retter in der Not

8. Kapitel - Der Streit

9. Kapitel - Der Tankwart und die letztendliche Notlösung

10. Kapitel - Die heile Welt und wie sie fällt

11. Kapitel - Bevor es besser wird, wird alles schlimmer

12. Kapitel - Otis und die neu gewonnene Freiheit

13. Kapitel - Immer locker bleiben

14. Kapitel - Die Polizei ist da!

15. Kapitel - Das sicherste Auto der Welt

16. Kapitel - Feindschaft bis über den Tod hinaus

17. Kapitel - Unerwartetes Wiedersehen

18. Kapitel - Es hätte sein können ... nein?

19. Kapitel - Eine Leiche auf dem Häckselplatz

20. Kapitel - Ein Sack Kalk, ein blinder Passagier und eine Spazierfahrt durchs Unbekannte

21. Kapitel - Nicht jeder, der gehen muss, hat alles gesagt

22. Kapitel - Wer etwas erleben will, soll einen Volvo klauen!

23. Kapitel - Mückle und Buhle haben einen Verdacht

24. Kapitel - Das Mädchen vom Baumarktparkplatz

25. Kapitel - Carina lebt!

26. Kapitel - Das Mädchen vom Baumarktparkplatz, Teil 2

27. Kapitel - Frischer Ansporn

28. Kapitel - Otis und der Mann ohne Furcht, Bea und die gesprengte Glasscheibe, Leon und Carina, getrennte Wege

29. Kapitel - Der Kampf

30. Kapitel - Geleckte Wunden und geplantes Vorhaben

31. Kapitel - Der Plan, die Umsetzung und das Unvermeidbare

32. Kapitel - Auf freiem Fuß zu neuen Schandtaten

33. Kapitel - Ende

Danke

Über den Autor

Weitere Romane von Florian C. Booktian

Florian C. Booktian

___________________________

Auseinandergelebt

Copyright © 2016 Florian C. Booktian

Booktian Zeichnung: Natalia Novakovic

Korrektorat: Claudia Heinen

Probeleser: Jan, Alina, Ronja, Lisa B., Lisa, Sandra, Antje Hagenlocher, Corinna, Janine, Lea Förnzler

Arbeitstitel: Milchtüte

Covergestaltung: Marie-Katharina Wölk - Klaud Design - www.klauddesign.com

Verzeichnis verwendeter Bilder: © Victor Tongdee - Bigstockphoto.com, © verabonsai - Bigstockphoto.com

ISBN: 1541141970

ISBN-13: 978-1541141971

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.

Kontakt:

Facebook.com/Booktian

1. Kapitel

Alles ist vergänglich

Leon fand sich genau da wieder, wo er nie sein wollte. Inmitten einer grünen Wiese, umgeben von 21 anderen, wobei einer davon genau auf ihn zugerannt kam.

„Achtung“, rief der Stürmer.

Da war es auch schon zu spät. Er zielte, schoss und was soll man sagen? Leon stand zur falschen Zeit am falschen Fleck. Das Kuhleder gewann an Tempo, wurde immer schneller, drehte sich Hunderte Male um die eigene Achse, schob unkontrolliert Luft beiseite, tötete zwei Fliegen und einen Marienkäfer und schlug mit einem dumpfen Rums in Leons Gesicht auf.

„Großartig, Otis“, sagte der Sportlehrer vom Spielfeldrand und klatschte amüsiert Beifall. „Nicht nur, dass du einem deiner Klassenkameraden den Ball mitten ins Gesicht getreten hast, es war sogar noch einer aus deiner eigenen Mannschaft. Alles in Ordnung, Junge?“, fragte er und trat an Leon heran. Der lag am Boden und bewegte sich nicht.

Sicher, er hätte aufstehen und weitermachen können, aber wozu? Damit der ganze bescheuerte Quatsch wieder von vorne begann? Dem Ball hinterherzujagen, um ihn fortzukicken, nur um ihm wieder hinterherzurennen.

Wozu das Ganze nur? Wir sind sowieso nur für begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Warum die Minuten, die uns bleiben, damit verplempern, einem Stück Leder hinterherzurennen, nur um es wegzutreten?

Leon war von seiner Regungslosigkeit dazu übergegangen, sich den Kopf zu reiben, denn der tat ihm gewaltig weh. Aus der Ferne hörte er die Rufe seiner Mutter, die gekommen war, um sich das Spiel anzusehen. Und als er die Augen wieder öffnete, stand jemand über ihm, der dafür sorgte, dass sich seine Laune schlagartig besserte.

„Hast du es überlebt?“, fragte Carina und kniete sich neben Leon.

„Gerade so. Wer war der Schütze?“

„Otis.“

„Natürlich ...“, sagte Leon und seufzte tief.

Otis schenkte der Menschentraube, die sich um seinen Freund versammelt hatte, keine Beachtung und bahnte sich einen Weg zu Leon.

„Tuts arg weh?“, fragte er.

„Ich glaube, es fühlt sich genauso an, als hätte mir jemand einen Fußball in die Fresse gekickt.“

„Tut mir leid, Lenny.“

„Sag das nicht, nur eine Person darf mich so nennen.“

„Wo ist die überhaupt?“, fragte Carina.

„Ich bin hier!“, rief Leons Mutter und verschaffte sich Platz. Die kleine Versammlung nahm der Sportlehrer zum Anlass, das Spiel wieder in Gang zu bekommen.

„Kommt schon, Männer, weitergeht’s. Einer liegt am Boden, der Rest steht noch. Kein Grund, genauso schlappzumachen wie der hier“, rief er und zeigte auf Leon.

„Danke, Herr Häuser, lassen Sie mich einfach hier liegen. Wenn ich weiß, was ich mit mir anfangen soll, werde ich wieder aufstehen. Bis dahin bringt mir etwas Wasser und Nahrung auf den Platz und ...“

Es klatschte einmal hart, Leons Gesicht neigte sich nach links und sein Gejammer verstummte abrupt.

Carina ergriff das Wort. „Steh auf. Ich will von dir und Otis ein Foto machen, und dann spielt ihr zwei gefälligst zu Ende. Hast du mich verstanden?“

„Danke, Cari, jetzt tut mir der Kopf nicht mehr so weh. Jetzt brennt nur noch meine Wange.“

„Gern geschehen“, sagte sie und nahm wie immer das, was man ihr sagte, genauso auf, wie es in ihren Ohren ankam. Wort für Wort, Satz für Satz.

Carina richtete sich auf.

„Keine Sorge, Frau Jook, er ist in Ordnung“, sagte sie zu Leons Mutter.

„Du bist so was von die Richtige für ihn, Carina. So voller Tatendrang, das kann der alte Chaot manchmal brauchen.“

Leon schaute in die Runde. Alle, die ihm etwas bedeuteten, waren um ihn versammelt.

Otis, sein ältester Freund, der von seiner Mutter als Tageskind aufgenommen und schnell zu einer Art Bruder für ihn geworden war. Carina, seine Freundin, und wie er fand, das Beste, was die gesamte Schulzeit ihm mitgegeben hatte. Und natürlich seine Mutter: Sabine Jook. Die beste Mutter, die er sich je hätte wünschen können.

Und jetzt standen alle drei über ihm und schauten auf ihn herab. Für Leon fast schon eine Versinnbildlichung seiner aktuellen Lebenssituation: die Schule vorbei, den Abschluss in der Tasche und ungefähr so viel Perspektive in Aussicht wie ein Flugzeug im Nebel. Weitsicht wurde versprochen, eine Welt voller Möglichkeiten beworben, doch das Einzige, was er vor sich sah, war eine Leere, von der er selbst nicht wusste, wie er sie füllen sollte.

Ein schreckliches Gefühl, wenn man nach all den Jahren plötzlich einen neuen Sinn für sich finden muss.

Leon stand auf und klopfte sich die Grasflecken von der Hose. Nicht sonderlich erfolgreich.Dafür verirrte er sich umso einfacher in seinen eigenen Gedanken, was hin und wieder dazu führte, dass er nicht unbedingt alles mitbekam, was es so mitzubekommen gab. Seine Mutter würde behaupten, er habe Probleme mit dem Zuhören.

Seine Freundin, Carina, konnte das mehr als bestätigen.

Ein bester Freund, der mir den Ball ins Gesicht kickt, eine Freundin, die, wenn ich zu Boden gehe, noch nachtritt, und eine Mutter, die sie dafür lobt. Was hab ich doch für ein Glück.

Otis trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. Eine stille Entschuldigung zwischen zwei Freunden.

„Leon, hör zu“, setzte Otis an.

Im Hintergrund ertönte der Anpfiff des Sportlehrers, die zweite Halbzeit hatte begonnen und der Nonsens nahm seinen Lauf.

„Wir zwei sind in der Blüte unseres Lebens. Zwei gut aussehende Freunde, den Schulabschluss in der Tasche.“

„HEY“, rief Herr Häuser vom Spielfeldrand in Leons und Otis’ Richtung.

Die beiden liefen seelenruhig im Abseits und Otis laberte.

„MACHT, DASS IHR ZURÜCK INS SPIEL KOMMT, HABT IHR MICH VERSTANDEN?“, brüllte er, betonte autoritär die richtigen Silben und gestikulierte sie wie ein Fluglotse zurück in die Spielfeldmitte.

Leon wollte schon kehrtmachen, da hielt ihn Otis an der Schulter fest. „Lass das meine Sorge sein, wir haben Wichtiges zu besprechen. Warte kurz hier, ja?“

Leon nickte, aber nicht, weil er mit Otis einer Meinung war, sondern weil er sehen wollte, was der vorhatte.

Otis lief energisch auf den Sportlehrer zu „Hören Sie mal, Herr Häuser“, setzte er an, „Fußball ist was für Idioten, und zwar aus einem guten Grund. Wer sich die Potenzkrücke für die linke Autobahnspur nicht leisten kann, setzt alles auf elf Männer, die mit siebenstelligen Gehältern versuchen, einen runden Gegenstand, ähnlich ihren Köpfen gefüllt mit Luft, so zu treten, dass er in einem Netz landet. Da stehen Leon und ich drüber, verstanden?“ Otis kam vor seinem Sportlehrer zum Stehen. Der glotzte ihn an und hatte die Arme verschränkt. „Ich meine, das ist ja alles schrecklich spannend“, fuhr Otis fort und fuchtelte übertrieben mit den Händen. „Und während jede Frau es gewohnt ist und unter Attest beweisen kann, dass Männer regelmäßig unter dem Verantwortungsdruck scheitern, setzen wahre Fußballer alles darauf, dass genau das bei ihnen und ihrer Mannschaft nicht passiert. Irgendwo muss ja ein funktionierender Mann herumlaufen, richtig? Wenn nicht vogelfrei auf einem hell erleuchteten Rasen ohne Hindernisse oder weibliche Ablenkung, wo dann? Behaupten Sie also nicht, Herr Häuser, dass ich nicht verstehe, woher Ihre Einstellung kommt.“ Otis begann, sein Trikot auszuziehen. „Aber was mich und meinen Kumpel hier angeht“, sagte er und zog sein Trikot über den Kopf, „wir sind zwei wahre Prachtexemplare auf dem Weg zu einer wunderbaren Zukunft. Was jedoch Sie angeht, Herr Häuser“, sagte er, „da bin ich mir nicht so sicher.“ Otis warf seinem Sportlehrer das Trikot zu. „Vielleicht sollten Sie ja mal eine Runde mitspielen. Könnte Ihnen guttun.“

Otis ließ Herrn Häuser mit heruntergeklappter Kinnlade stehen und sprintet mit freiem Oberkörper zurück zu Leon.

„Große Klasse“, sagte Leon und schüttelte lächelnd den Kopf. „Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, wie jemand so kultiviert als Arschloch beschimpft wurde.“

„Danke“, sagte Otis und deutete einen leichten Knicks an. „Und jetzt, da wir beide unseren Abschluss haben und ...“

„Du hast keinen Abschluss, du bist durchgefallen“, korrigierte Leon.

„Na gut, aber die Hälfte von uns beiden hat einen Schulabschluss, was heißt, dass ich problemlos die ganze Verantwortung übernehmen kann, weil ich weniger zu verlieren habe. Mein Opa hat mir alles gezeigt, ich weiß genau, was wir brauchen. Einen Kessel ...“

„Du willst, dass wir direkt nach der Schule eine Karriere als Schwarzbrenner starten?“

„Klar. Ich meine“, sagte er und ging um seinen Freund herum, bis er direkt vor ihm stand, „was haben wir schon groß zu verlieren? Auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist es entweder das, oder wir melden uns sofort arbeitslos. Was willst du denn sonst machen? Wir leben zwar auf dem Planeten der unbegrenzten Möglichkeiten, aber weder du noch ich wollen Endersbach verlassen. Richtig?“

„Richtig.“

„Na siehst du. Hier in Endersbach ist es friedlich. Man spürt kaum etwas von der durchgedrehten Welt und ihren verrückten Bewohnern.“

„Ich habe letzte Woche gesehen, wie eine Frau im Supermarkt alle Teesorten aufgekauft hat, als wäre der Vorrat, den sie anlegt, kriegsentscheidend. Draußen auf dem Parkplatz bin ich an ihr vorbeigekommen und sie saß auf dem Boden und hat die Teebeutel gegessen.“

„Na gut, hin und wieder verirrt sich auch mal ein etwas komischer Mensch hierher. Aber hey, Sonderbare gibt es überall! Und Menschen saufen nun mal gerne, die brauchen ihren Schnaps, Leon. Wir bessern uns das Taschengeld seit Jahren mit dem Brennen auf. Na komm schon, sag Ja.“

„Wir helfen deinem Opa beim Abfüllen und du klaust ein paar Flaschen, die wir verscheuern. Das kann man wohl kaum als schwarzbrennen bezeichnen.“

„Oh, ich bin mir sicher, er weiß, dass wir die Flaschen nehmen“, sagte er und machte eine Geste, als wäre der kleine Diebstahl das Selbstverständlichste der Welt.

„Das ist nicht mein Punkt, der Punkt ist, dass du, Otis, und ich nicht von heute auf Morgen eine Karriere als Kleinkriminelle beginnen, wenn wir frisch aus der Schule kommen.“

„Was willst du sonst machen?“

„Ich such mir eine Ausbildung, bau mit Carina zusammen ein Haus und halte sie davon ab, schwanger zu werden, während du bei uns auf der Couch pennst.“

„Leon, wir könnten alles haben, was wir uns nur erträumen können.“

„Nein danke. Ich hätte lieber nur das, was ich mir lebhaft vorstellen kann, Otis.“

Wobei es immer sein konnte, dass schlechte Zeiten aufzogen. Es war nicht falsch, einen Plan B zu haben. Carina jobbte schon seit einer Weile in der Bar ihres Vaters. Immerhin war sie zwei Jahre älter und genoss so wesentlich mehr Freiheiten. Er kam ins Grübeln. Mit der Bar hätten sie eine spitzenmäßige Absatzmöglichkeit, aber andererseits, wenn er an das Risiko dachte, wurde ihm ganz anders. Gefängnis, Geldstrafen und Schlimmeres! Er wünschte sich eine Zukunft zusammen mit Carina in Gemütlichkeit, mit einem Halbtagsjob, während er den Hausmann machte. Nicht aber als Schwarzbrenner, immer auf der Hut vor dem Gesetz. Dann war da natürlich das Geld, das sie damit verdienen konnten ...

Leon überschlug die Summe in seinem Kopf und rechnete aus, was zu verdienen war, wenn sie das Unterfangen so umsetzten, wie Otis es ihm gestern in aller Detailtiefe unterbreitet hatte.

Von der Summe wurde ihm regelrecht schwindlig.

„Hey Leon“, sagte Carina.

Er fuhr herum und spürte, wie sein Kopf einen Moment brauchte, um sich an die neue Richtung zu gewöhnen. Ihm wurde schwindlig. Otis stellte sich neben ihn und das Gefühl des Schwindels nahm noch mal zu.

Verliert Carina gerade an Farbe, oder hat hier jemand am Kontrast gedreht?

Er versuchte, scharf zu stellen, blinzelte. Aber es wollte ihm nicht gelingen.

Otis legte seinen Arm um ihn und Carina machte mit ihrer Digitalkamera mehrere Schnappschüsse. Seine Mutter lachte begeistert. Scheinbar schien niemand Leons schlechter werdenden Zustand wahrzunehmen.

„Schau dir mal das hier an“, sagte Carina und zeigte Otis die Kamera. „Er grinst so unverschämt.“

Otis nahm den Arm von Leons Schulter, um das Foto zu begutachten. Der spürte, wie seine letzte Verbindung mit dem Planeten Erde gekappt wurde. Sein Kopf löste sich von seinem Hals und brach gefühlt zu anderen Sphären auf. Ohne ihn.

Leon knallte hart zu Boden und diesmal hatte ihn kein Ball getroffen. Er hörte noch, wie Carina zu ihm eilte und an ihm rüttelte.

Schwärze hüllte ihn ein und er fragte sich, wohin er wohl gerade unterwegs war, und ob er von dort genauso zurückkommen würde, wie man ihn angeliefert hatte.

[..............................]

Piep.

Piep.

Piep.

Es piepte, und es nervte. Das waren Leons erste Gedanken. Er öffnete die Augen wieder und sein Schädel brummte gewaltig. Der Schmerz schien direkt hinter seinen Augen zu sitzen. Fast so, als hätten ihn gerade zehn Fußbälle hintereinander getroffen, und aus irgendwelchen Gründen schien der Beschuss anzuhalten.

„Was ist los?“, fragte er und schaute an sich hinab. Ein Kabel war an seiner Brust angebracht, ein Schlauch steckte in seiner Hand und schien zu einem Beutel mit einer Kochsalzlösung zu laufen. Er versuchte, sich an den Kopf zu fassen, und spürte, wie er die Nadel unter seiner Haut verbog, die ihm für die Infusion gelegt worden war. Leon schaute sich im Raum um, bis seine Augen auf ein vertrautes Gesicht trafen.

„Otis!“

„Hey Chef, na alles senkrecht?“

„Eher waagrecht, du Chaot“, Leon fasste sich an den Kopf und kniff die Augen vor Schmerz zusammen. „Was ist passiert?“, fragte er, „warum bin ich im Krankenhaus?“

„Es ist alles ... na ja, in Ordnung ist nichts, aber du bist im Krankenhaus. Es tut gut zu sehen, dass du immer noch der Alte bist. Eine Reaktionszeit wie ’ne kalte Dampflokomotive.“

„Lass die Faxen“, sagte Leon und seine Stimme wurde zunehmend ernster.

Ich bin im Krankenhaus, die Kabel, die Schmerzen, die Ohnmacht.

„Was ist passiert?“

„Um ehrlich zu sein, wäre es mir lieber, wenn dir das jemand anderes sagen würde. Deine Mutter steht gerade mit dem Arzt auf dem Flur. Sie unterhalten sich. Ernste Gespräche und so.“

„Ist Carina auch da?“

„Was glaubst du denn? Dein Mädchen ist mit dir im Krankenwagen hierhergefahren. Hat alles stehen und liegen lassen. Schätze mal, irgendwer anders muss jetzt für sie in der Bar aushelfen. Und da wir gerade wieder bei der Bar wären, was sagst du zu meinem Vorschlag, sind wir im Geschäft?“

„Otis, nicht jetzt.“

„Leon, wir haben hier eine einmalige Chance, uns ...“

Hinter ihm ging die Tür auf und eine Carina, der die Tränen über die Wange liefen, kam ins Zimmer. Hinter ihr war Leons Mutter und ihre Miene war bitterernst. Leon konnte sich nicht erinnern, sie, seit sein Vater sich das Leben genommen hatte, so gesehen zu haben.

„Was ist denn los? Warum schaut ihr alle so drein?“

Carina setzte sich zu ihm ans Bett und schien geradewegs durch Leon hindurchzuschauen. Ihr Blick machte ihm Angst. Sie sah ihn zwar an, doch dann wieder auch nicht. Irgendetwas in ihrem Gesicht wirkte, als ob sie gerade versuchte, mit etwas abzuschließen, das eigentlich noch nicht vorbei war.

„Jetzt macht ihr mir aber langsam Angst. Raus damit, was ist los?“

„Hör zu, Lenny“, sagte seine Mutter. So hatte sie ihn schon von klein auf genannt, Lenny, ihren tapferen Löwen. „Es ist so. In unserer Familie gibt es einen genetischen Defekt. Ich habe dir nichts davon erzählt, da ich dich als Baby daraufhin habe untersuchen lassen und man mir versichert hat, dass du gesund bist. Aber so wie es aussieht, hat man sich getäuscht.“

Leon sah Otis an, der den Blick abwendete. Carina hingegen starrte ihn noch immer an, als würde er jede Sekunde aufhören zu existieren.

Seine Mutter sprach weiter: „Manchmal überspringt es eine Generation, ich bin davon verschont geblieben, aber wie es aussieht, du nicht.“

„Was? Was ist es? Raus damit!“

„Lenny, du hattest eine Blutvergiftung, die durch ein akutes Nierenversagen ausgelöst wurde. In spätestens drei Monaten werden deine beiden Nieren aufhören zu funktionieren und du wirst sterben, wenn wir bis dahin keine Spenderniere finden.“

Na großartig.

Leons seufzte.

Seine Mutter hob die Augenbrauen in Verwunderung.

„Na wenigstens muss ich mir dann keinen Job mehr suchen“, sagte er und lachte auf, „um ehrlich zu sein, Leute, darauf war ich überhaupt nicht scharf.“

Es klatschte.

Hart.

Carina hatte ihm die härteste Ohrfeige seines bisherigen Lebens verpasst.

Aus ihrer traurigen Miene war blanke Wut geworden. Sie keifte ihn an: „Das ist nicht die Zeit für dumme Sprüche, Leon. Du wirst nicht sterben“, sie holte erschöpft und verweint Luft, „hast du mich verstanden?“

Sie meinte es ernst.

Leon nickte sanft. „Cari“, sagte er und streichelte ihr über die Wange. „Mach dir keine Sorgen. Wir finden bestimmt eine Niere für mich. Und wenn es hart auf hart kommt, nehme ich eben deine.“

„Das geht nicht“, sagte sie nüchtern. „Ich komme nicht als Spender infrage“, sagte sie. Ihr Gesicht glühte vor Resignation.

„Ich werde dir eine Niere geben, Lenny.“

Leon schaute zu seiner Mutter hinüber.

„Wirklich?“

„Klar, denkst du, ich lass mein Löwenbaby wegen so einer Kleinigkeit im Stich?“

Sie setzte sich zu ihm ans Bett. Das Neonlicht im Zimmer surrte. Das einzige andere Bett im Zimmer war leer.

„Dir wird doch nichts passieren, oder Mama?“

„Quatsch“, sagte Otis, „die schneiden euch beide auf, bauen die entsprechenden Teile aus und setzen die neuen ein. Dann werdet ihr vernäht, wacht auf und wir alle gehen erst mal einen Kaffee trinken, und beraten uns, wie es weitergehen soll.“

Leons Mutter winkte Otis zu sich. Der setzte sich aufs Bett neben sie. Sabine Jook schnappte Otis und gab ihm einen dicken Kuss auf die Wange.

„Weißt du, Otis, du bist inzwischen wie ein zweiter Sohn für mich.“

„Danke, Mutter“, sagte Otis und gab dem Wort eine liebevolle Betonung.

„Gerne doch. Was aus so einem Knirps, der als Tageskind bei mir abgegeben wurde, so alles werden kann.“ Sie fuhr ihm durch die zerzausten Haare.

„Manch einer würde behaupten, du hättest mich einfach behalten.“

Carina schluchzte und wischte sich eine Träne von der Wange. Leon nahm ihre Hand. Sie war kalt und fühlte sich leblos an.

„Mach dir keine Sorgen“, sagte Otis, „es wird alles gut. In ein paar Wochen sitzen wir wieder alle vier gemütlich bei unserem Brettspiel-und-Pizza-Abend und genießen das Leben. Das hier ist nur eine kleine Unterbrechung, so etwas passiert nun mal.“

„Aber wenn die Operation schiefläuft, könntest du sterben. Oder deine Mutter. Oder die Wunden von euch beiden entzünden sich und ihr sterbt beide.“

Sie blickte mit verheultem Gesicht in Leons Richtung. Carina hob einen Finger und wollte auf Leon zeigen, doch mitten in ihrer Bewegung überkam sie eine neue Welle der Traurigkeit und die Hand sank schlaff zurück in ihren Schoß. Leon nahm sie in den Arm und drückte sie an sich.

Er hatte keine Zweifel, dass alles wieder gut werden würde. Otis hatte recht. Solche kleinen Zwischenstopps gab es im Leben von jedem. Mancher macht sie erst mit siebzig, für ihn war es eben jetzt schon Zeit.

Die Operation wurde bereits für den morgigen Tag angesetzt.

Der leitende Arzt war noch in der Ausbildung und zum Lernen an das Krankenhaus gekommen, in dem Leon und seine Mutter operiert wurden.

Es würde das erste Mal sein, dass er eine Nierentransplantation durchführte.

Und das letzte Mal.

2. Kapitel

Unter freiem Himmel

Leon lag im Bett. Es war Nacht, und im Krankenhaus war Ruhe eingekehrt. Den Tag über hatte er mit verschiedensten Tests und einem Durchlauf an der Dialysemaschine verbracht. Sein behandelnder Arzt hatte ihm diverse Medikamente verabreicht, die verhindern sollten, dass sein Körper die Spenderniere sofort wieder abstoßen würde.

Mit all den fremden Stoffen in seinem Körper, den Maschinen, an die man ihn tagsüber anschloss, und den Gedanken an die Operation und seine Mutter war es ihm schlichtweg unmöglich, einzuschlafen. Er lag wach, und das schon seit über einer Stunde.

Ihm ging alles durch den Kopf, von vergangenen Dingen bis hin in die ferne Zukunft.

Leon drehte den Kopf und schaute hinüber zu seiner Mutter. Sie lag im Bett neben ihm, und hatte ihm den Rücken zugedreht. Zumindest sie schien friedlich zu schlafen, ganz so, als wäre die bis zu 4-stündige Operation zwischen ihnen beiden keine große Sache.

Leon hatte Angst, das stand wohl außer Frage. Hätte man ihn sofort vom Spielfeld hierhergebracht, untersucht und die Transplantation sofort begonnen, wäre ihm dafür gar keine Zeit geblieben. Aber so, mit Nächten und Tagen zwischen Vorsorgeuntersuchungen, Bluttests und immer wieder neuen Durchläufen, bei denen sein Blut gereinigt wurde, hatte jede auch nur noch so kleine Angst vor dem Bevorstehenden Zeit zu wachsen.

Er konnte kaum glauben, dass er vor einem Monat noch mit Carina und Otis an der Polnischen Ostsee im Urlaub gewesen war. Unbeschadet, fröhlich und seinem Gefühl nach kerngesund.

Jetzt war er dem Tod so nahe wie noch nie. Wahrscheinlich nahm er dabei unter all den 17-Jährigen auf dem Planeten einen seltenen Platz ein.

Wohin ihn das Leben wohl führen würde, wenn er von der Narkose nicht wieder aufwachen würde?

Leon glaubte nicht ernsthaft an ein Leben nach dem Tod, trotzdem wollte er sich gerade in diesem Augenblick nicht einreden, dass nach seinem irdischen Dasein alles vorbei sein sollte.

Vielleicht hatte er ja Glück und wurde als Drossel wiedergeboren, die frei herumflog und sich die ganze Welt anschauen konnte. Es gab keine Arbeit mehr, und wenn ihm etwas fehlte, musste er nur auf dem Boden landen, um zu trinken oder einen Wurm zu fressen.

Leon dachte nach.

Er kam zu dem Entschluss, dass er kein Vogel sein wollte. Und sterben wollte er erst recht nicht, schon gar nicht, solange seine Mutter noch hier war und er noch so viel zu erleben hatte.

Tagsüber war er an die Dialysemaschine angeschlossen, und ständig kam jemand in das Zimmer, um ihm oder seiner Mutter Blut abzunehmen oder sie etwas unterschreiben zu lassen. Doch jetzt in der Nacht lag er in seinem Bett und konnte sich frei bewegen.

Am liebsten hätte er geschlafen. Er verschloss die Augen und lag still da. Dachte an nichts. Nur er, das Bett und eine weiße Wand, die er sich gedanklich vorstellte. Draußen auf dem Flur waren immer mal wieder Schritte zu hören, und leise aus der Ferne das Rauschen einer Klospülung. Leon entspannte sich und begann, wegzudämmern.

Was, wenn morgen wirklich etwas schiefgeht?

Fünf Minuten später war er wieder hellwach. Er schlug die Augen auf und rieb sich mit der Hand genervt das Nasenbein.

Im entfuhr ein genervter Seufzer.

Sabine, seine Mutter im Bett nebenan, drehte sich zu ihm herum.

„Kannst du nicht schlafen?“

„Nein, überhaupt nicht. Selbst wenn ich für eine Sekunde in meinem Kopf für Ruhe sorgen kann, lenkt mich dieser Ort einfach zu sehr ab, und irgend eine Horrorvorstellung springt mir vor die Augen.“

„Was für eine Horrorvorstellung?“, fragte seine Mutter und setzte sich in ihrem Bett auf. Sie zog sich ihre Decke bis an die Brust und nahm ihre Brille vom Nachttisch.

„Das irgendetwas schiefgeht.“

„Warum sollte etwas schiefgehen?“

„Das sind auch nur Menschen, Mama. Ärzte haben vielleicht studiert, aber sie gehen genauso saufen, haben schlechte Tage und machen Fehler wie jeder andere.“

„Und?“

„Und?“, wiederholte Leon ungläubig, „was, wenn die ausgerechnet morgen einen Fehler machen und mir eine Niere entnehmen und sie dir einsetzen, weil sie die Formulare vertauschen oder so was.“

Sabine Jook verschränkte die Arme. „Sei nicht albern, Leon.“

„Hast du etwa keine Angst?“, fragte Leon.

„Natürlich. Und schlafen kann ich auch nicht.“

„Und wieso liegst du dann seelenruhig neben mir und machst keinen Pieps?“

„Leon, was hab ich denn davon, wenn ich mir nur Sorgen mache. Hab ein bisschen Vertrauen in die Leute. Nicht jeder steht morgens auf, um etwas falsch zu machen.“

Sabine schaute zum Fenster, konnte den Himmel aber nicht erkennen. Es war Sommer, und den ganzen Tag über hatte ein hellblauer Himmel über dem Krankenhaus gehangen. Von einer anderen Position könnte man vielleicht die Sterne sehen.

Leon seufzte erneut.

„O.k., das war’s“, sagte Sabine und setzte die Beine auf den Boden. „Ich weiß, was wir beiden brauchen, wir müssen hier raus.“

„Aus dem Krankenhaus?“

„Ganz recht. Jetzt und sofort.“

Sie schlüpfte in ihre Hausschuhe und nahm ihren Bademantel vom Stuhl auf der anderen Seite des Bettes.

„Mama, du kannst doch nicht einfach so abhauen?“

„Leon, ich bin fünfundvierzig, verwitwet, spende morgen meinem eigenen Sohn eine Niere, und wenn mir danach ist, aufzustehen und zu gehen, werde ich genau das tun. Und dich nehme ich mit.“

Sie zeigte auf den Schrank mit Leons Kleidern. Carina war heute, wie an jedem Tag, da gewesen und hatte ihnen Süßigkeiten und ein paar Dinge vorbeigebracht, die sie beide vermissten.

„Zieh deine Jacke an. Mein Bademantel hält deine neue Niere und den Rest von mir schön warm“, sagte sie und zog sich den Kragen des Bademantels bis zum Hals hoch, „und dann wollen wir beide doch mal sehen, ob wir es bis aufs Dach schaffen.“

„Und was wollen wir dort oben?“, fragte Leon und zog sich seine Jacke über. Er hatte Hausschuhe noch nie leiden können und nahm anstatt dessen seine Halbschuhe.

„Das wirst du schon sehen. Komm“, sagte sie und hakte sich bei Leon ein.

Zusammen verließen sie das Zimmer. Auf dem Flur angekommen, war der Ausflug auch schon vorbei. Links und rechts von ihnen erstreckte sich ein langer Gang mit Sicherheitstüren und gedimmtem Licht.

„Wohin?“, fragte Leon.

„Ich bin doch hier der großzügige Spender, bis aufs Dach solltest du es mit mir doch schon noch schaffen, oder Leon?“

Leon grinste. Seine Mutter streichelte seinen Arm mit Nachdruck. Eine Geste, die ihm sagen sollte, dass er sich nicht so hilflos anstellen sollte.

Leon lief den Gang entlang zur Schwesternstation. Eine einzige Nachtschwester saß hinter dem Glas und schaute das Paar vor sich an.

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte sie durch die Scheibe.

„Ja, sehr gerne“, sagte Sabine, „wir haben uns gefragt, wie wir aufs Dach kommen.“

„Aufs Dach? Frau Jook, Sie sollten beide zurück in ihr Zimmer gehen. Sie haben morgen eine sehr lange Operation vor sich und sollten sich so viel Schlaf wie möglich ...“

Leons Mutter hob die Hand und brachte die Schwester zum Schweigen. Dabei lächelte sie freundlich.

„Wir brauchen beide etwas Frischluft und können weder schlafen noch länger in unseren Betten liegen. Bitte seien Sie so lieb und zeigen Sie uns den Weg ...“

Sabine schaute auf das Namensschild der Schwester, ehe sie den Satz vollendete „... Martha. Das würden Sie mir doch bestimmt nicht abschlagen oder? Ich will, dass mein Junge hier nachher gut einschläft. Und da helfen ihm etwas Bewegung und Frischluft.“

Schwester Martha beäugte erst Leon und dann Sabine kritisch. Sie schloss die Augen. „Na gut“, sagte sie und schaute Sabine an, „aber in einer halben Stunde liegen Sie wieder in Ihren Betten, versprochen?“

„Ehrenwort“, sagte Sabine und nickte.

„Gehen Sie den Gang links von hier ganz hinunter, neben dem Fahrstuhl ist eine Treppe, die führt bis hinauf aufs Dach. Es sind von hier nur noch zwei Stockwerke. Aber seien Sie bitte vorsichtig, wenn Ihnen irgendetwas passiert ...“

„Wir passen auf, versprochen“, versicherte ihr Leon.

Einen langen Flur und 47 Stufen später, öffnete Leon die Tür zum Dach, und ließ seiner Mutter den Vortritt. Draußen war es so warm, dass sie die Jacke und den Bademantel gar nicht gebraucht hätten. Leon zog den Reißverschluss seiner Jacke auf.

Sabine schaute in den Himmel.

Jeder einzelne Stern am Himmelszelt war eingeschaltet worden und leuchtete hell und klar. Nichts stand zwischen ihnen und einer Welt, in der es so viel mehr gab als das, was man sich zwischen zwei Ohren vorstellen konnte.

Keine Wolke war am Himmel, lediglich eine warme Sommerbrise strich über das Dach des Krankenhauses, und für einen Moment hatten beiden das Gefühl, nicht in einem Gebäude zu sein, in dem über Leben und Tod entschieden wurde, sondern einfach irgendwo draußen zu stehen. Nur ein weiterer, schöner Sommertag, auf den folgen konnte, was immer man sich wünschte.

„Ist das nicht wunderschön“, sagte Sabine.

„Das ist es wirklich.“

Leon fragte sich, ob es sich bei dem wandernden Licht am Himmel um ein Flugzeug handelte, mit dem gerade jemand in den Urlaub flog, oder ob er tatsächlich eine Sternschnuppe gesehen hatte.

„Komm, wir setzen uns dort drüben hin“, sagte Sabine und lief zu zwei einfachen Plastikstühlen.

Die Stühle waren nicht sonderlich gemütlich, aber in der jetzigen Situation hätte sich Leon auf eine Bierkiste gesetzt. Auch wenn er nicht schlafen konnte, saß ihm die Müdigkeit in jedem einzelnen seiner Knochen. Die Dialyse hatte ihn stark ermüdet, und die Medikamente taten ihr Übriges.

Seine Mutter nahm seine Hand, drückte sie kurz und ließ sie dann wieder los.

Für ein paar Minuten schauten die beiden sich die Sterne an und sagten nichts.

Leon, die Augen noch immer in die Unendlichkeit gerichtet, durchbrach das angenehme Schweigen mit einer deftigen Frage.

„Was glaubst du, warum sich Papa das Leben genommen hat?“

Sabine wendete den Blick von den Sternen ab und schaute zu ihrem Sohn.

„Musst du das gerade jetzt wissen? Hier und heute?“

„Ich wollte es schon lange fragen, aber wann gibt es für so etwas schon einen richtigen Moment. Wohl gar nicht.“

„Das stimmt ...“, sagte sie und schaute wieder auf. „Weißt du, er hat dich sehr geliebt, aber dein Vater war ein Mann mit vielen Problemen.“

„Was für Probleme? Er war immer so fröhlich, hat er dich betrogen oder so was?“

„Dein Vater mich betrogen? Nein. Glaub mir, Leon, wenn ich diesen Mann gebeten hätte, für mich um die ganze Welt zu fliegen, nur um mir im Himalaja eine Gänseblume zu pflücken, hätte er es getan und wäre mit einem Lächeln zurückgekehrt. Ich glaube, so etwas ist ihm überhaupt nie in den Sinn gekommen.“

„Was war es dann? Papa war immer fröhlich, na ja fast immer.“

„Ja, fast immer“, sagte Sabine gedankenverloren. Ihr Blick haftete jetzt nicht mehr auf den Sternen, sondern war zu Boden gesunken. „Weißt du, Leon, dein Vater war wirklich ein sehr sonniger Mensch. Aber für 25 Tage im Monat, in denen er bester Laune seine Sprüche gerissen hat, war er für fünf Tage so unglaublich schlecht gelaunt, dass er kaum gesprochen hat.“

„Das weiß ich noch. Du hast immer gesagt, Papa hat einen von seinen stillen Tagen.“

„Richtig. Weißt du, ich glaube, jeder Mensch hat in sich einen Tank mit Fröhlichkeit. Viele von uns sind nicht immer gut drauf, also wird ihr Tank nicht so schnell leer. Aber dein Vater hat den Vorrat für einen Monat schneller aufgebraucht alles alle anderen. Und dann war einfach für den restlichen Monat nichts mehr übrig. Er hat kaum gesprochen, wenig gegessen und ganz egal, was du mit ihm anfangen wolltest, es war ihm alles egal.“

„Und deswegen hat er sich das Leben genommen?“

„Es ist schon noch etwas komplizierter, aber das hat eine tragende Rolle gespielt. Glaub mir, er hat es nicht getan, weil er uns beide verlassen wollte.“

„Er hat es aber trotzdem getan!“

„Das hat er wohl, keine Frage ...“

„Nimmst du es ihm übel?“, fragte Leon.

Sabine schaute zum ihm auf. „Tust du das etwa?“

„Es vergeht kein Tag, an dem ich ihn nicht vermisse, und damit kein Tag, an dem ich ihn nicht gerne für seine Dummheit schütteln würde.“

Sabine grinste. „Das hätte er allemal verdient. Ich hoffe nur, dass er, wo immer er jetzt ist, Frieden gefunden hat. Wir sehen ihn ja wieder.“

„Wir sehen ihn wieder?“

„Natürlich. Glaubst du etwa, mit dem Tod ist alles vorbei? Das Leben geht weiter.“

„Du meinst im Himmel?“

„Himmel? Leon, das Leben ist kein Märchen, es ist eine Tragödie. Nein, das Leben geht nicht im Himmel weiter. Sondern hier, auf der Erde. Weißt du, warum Babys weinen, wenn sie geboren werden?“

„Weil sie zurück ins Warme wollen?“

„Das sicher auch, du Dergel“, sagte Sabine und schlug gespielt nach Leons Hand, „aber das ist es nicht. Babys weinen, wenn sie geboren werden, weil es Menschen sind, die in einem anderen Leben gerade gestorben sind. Es ist der endlose Kreislauf des Lebens.“

„Und wie sehen wir Papa dann jemals wieder?“

„Weißt du, als du auf die Welt gekommen bist, hätte ich schwören können, einen Teil von meinem Vater in dir wiederzuerkennen. Deine Augen, wie du mich angeschaut hast, als ich dich zum ersten Mal gehalten habe. Genauso hat mich mein Vater früher angesehen, wenn ich etwas angestellt habe.“

„Das bedeutet ...“

„Ganz richtig, wer weiß, wer weiß, Lenny, wenn du und Carina eines Tages zusammen ins Bett hüpft ...“

„Mama!“

„Ich sag ja nur, ich hätte kein Problem damit, Großmutter zu werden. Glaubst du, ich geb dir die Niere nur, weil ich dich liebe?“

„Ja?“

„Nichts da, Leon, purer Egoismus. Ich will dich am Leben erhalten, damit du mir viele kleine Enkelkinder schenkst.“

„Du willst Enkelkinder?“

„Natürlich. Das und dir dabei zusehen, wie sie dir den Schlaf rauben, genauso wie du mir den Schlaf geraubt hast. Das gehört alles zum Elternsein dazu. Wenn deine Kinder mal Kinder bekommen, weißt du, was ich meine. Nur dann schließt sich das Elternsein richtig ab, denn dann kommt die Schadenfreude dazu. Vertrau mir, mit Kind orientiert sich dein ganzes Leben neu. Weg von teuren Wünschen hin zur Sehnsucht nach einer Nacht ununterbrochenem Schlaf und dem Verlangen, nie wieder eine stinkige Windel zu wechseln.“

„Reizend, Mama, danke, wirklich.“

„Bitte. DU weißt, dass du mir nach morgen nie wieder einen Gefallen abschlagen kannst, richtig?“

„Wie das bitte?“

„Na, dann hab ich dir das Leben geschenkt und es dir erhalten. Mutter und Lebensretter. Ich könnte dich um alles bitte, was ich will.“

„Um alles außer um eine Niere.“

Sabine lachte auf und griff nach Leons Hand. Diesmal ließ sie sie nicht gleich wieder los.

„Sag mal, Mama, hältst du es eigentlich noch aus, ohne deine Arbeit?“

„Arbeit?“

„Die Firma. Deine Firma?“

„Ach die, ja die wird wohl noch da sein, wenn ich zurückkomme. Was kann schon passieren.“

„Der Laden geht pleite, weil sich deine Partnerin mit den Immobilien überfordert fühlt, ihr der Charme im Kundenumgang fehlt und alle Objekte zurückgezogen werden.“

„Ach, da gibt’s wohl Schlimmeres im Leben. Bisher ist es immer irgendwie weitergegangen. Jetzt kümmern wir uns erst mal um dich, und dann verhökere ich wieder Häuser und Wohnungen.“

„Ich hab dich wirklich lieb, Mama.“

„Weiß ich doch, das gehört sich ja auch so für einen anständigen Sohn.“

„Solltest du mir jetzt nicht sagen, dass du mich auch lieb hast?“

„Das solltest du doch inzwischen wissen, oder?“, sagte sie und klopfte ihm auf die Handfläche, anstatt sie zu streicheln.

„Es wäre trotzdem nett, es zu hören.“

Sabine Jook stand auf und ging vor Leon in die Hocke. Sie legte ihm eine Hand auf die Wange und streichelte ihm sanft über die Backe. „Ich hab dich lieb, Lenny. Und morgen wird alles problemlos verlaufen, du wirst schon sehen. In den nächsten fünfzig Jahren stirbt keiner von uns beiden.“

„Abgemacht“, sagte Leon und strahlte.

„Sehr gut“, sagte Sabine und gab ihm mit der eben noch streichelnden Hand einen leichten Klaps auf die Backe.

„Hey, was sollte das denn?“

„Alles aus Liebe, Leon, alles aus Liebe.“

„Carina macht das auch immer, weißt du das? Sie schlägt mich.“

„Klar weiß ich das, ich hab ihr gesagt, dass sie es tun soll.“

„Wie bitte?“

„Leon, du bist ein spitzen Sohn, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du über alles erhaben bist. Glaub mir, mit jemandem wie Carina hast du auch ohne mich immer jemanden, der dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn du zu weit abhebst. Das tut dir gut. Das Leben besteht nicht nur aus Streicheleinheiten und schönen Worten.“

„Häh?“

„Häääh?“, äffte Sabine ihren Sohn nach und stand auf.

„Vertüttel mich hier nicht“, sagte Lenny und unterbrach den Satz mit einem langen Gähnen. „Ich bin schwer krank“, sagte er und schmatzte. „Verstanden?“

„Und scheinbar auch schwer müde. Komm, wir bringen dich zurück ins Bett“, sie gestikulierte Leon, sich bei ihr einzuhaken. Er stand auf. „Und wenn du morgen wieder fit bist, kann ich dich wieder vertütteln. Was immer das auch sein soll.“

„Oh du weißt genau, was das sein soll“, sagte Leon und hakte sich bei ihr ein.

„Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du sprichst“, sagte Sabine Jook und grinste.

Sie verließen das Dach.

Sechs Stunden später lag Leons Mutter bereits unter dem Skalpell. Über ihr gebeugt ein nervöser Arzt im ersten Jahr nach dem Medizinstudium.

3. Kapitel

Der Preis eines Fehlers

Sabine Jook lag auf dem Operationstisch. Um sie herum zwei Ärzte und Operationshelfer. Der Eingriff selbst wurde von einem jungen Arzt namens Sebastian Holb vorgenommen.

Er war weder nervös noch unsicher, wie genau er vorgehen sollte. Sauber hatte er Sabines Linke mit einem Flankenschnitt geöffnet und die Arterien der Spenderniere an den richtigen Stellen abgetrennt. Jeder Handgriff hatte gesessen, und der Moment war gekommen, in dem er das Skalpell beiseitelegen und die Niere mit eigenen Händen entnehmen würde.

Er atmete langsam ein und entspannte unfreiwillig seine Muskeln. Das Skalpell rutschte ihm aus den Fingern, und bevor irgendjemand eingreifen konnte, bohrte sich die Klinge nach dem Fall in die Bauchdecke von Sabine. Anstatt vor Schreck wie eingefroren da zu stehen, passierte das Nächste schneller, als es dem unerfahrenen Dr. Holb lieb war. Er wollte nach dem Skalpell greifen, doch seine Hände verkrampften.

Die ersten Horror-Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Das Skalpell hatte die schrecklichste Stelle von allen getroffen, denn genau hier verlief der Truncus coeliacus. Eine wichtige Arterie, die Milz, Leber, Magen und mehr mit Blut versorgte.

Die Patientin war bereits dabei, innerlich zu verbluten.

Ein Schwall Blut quoll aus dem Flankenschnitt an Sabine Jooks linker Seite. Die Schleusen ihrer Blutversorgung waren geöffnet worden.

Dr. Holb wurde von seinem Kollegen zur Seite gestoßen.

„Himmel Mann, was haben Sie getan.“

„Das wollte ich ...“

Der leitende Chirurg wies auf einen der Operationshelfer. „Sie da, schaffen Sie diesen Mann hier raus.“ Die Frau in der lilafarbenen Operationskleidung nickte. Sie berührte Dr. Holb an der Schulter, der gebannt auf die verletzte Patientin starrte.

Sein Medizinstudium konnte er aus dem Lebenslauf streichen, seine Zukunft als Arzt war vorbei. Sein Vater enttäuscht, die Familie würde ihn verstoßen, enterben und er konnte in Zukunft irgendwo in Südamerika in den Slums Leute zusammenflicken.

Seine Karriere war vorbei, und die Frau vor ihm würde mit großer Wahrscheinlichkeit sterben, wenn sie denn überhaupt je wieder aufwachte. Die festen Hände der Operationshelferin drängten ihn aus dem Raum.

Leons Operation wurde verschoben, und die ganze Nacht versuchte ein Team aus drei Ärzten in Schichten, darunter ein Facharzt aus der Schweiz, seine Mutter wieder zusammenzuflicken.

Und während alle beteiligten Ärzte an jedem anderen Tag hervorragende Arbeit leisteten, war Dr. Holb nicht der Einzige, der heute einen Fehler machte.

4. Kapitel

Ein letztes Gespräch

Tage vergingen und während es Leon immer besser ging, verschlechterte sich der Gesundheitszustand von seiner Mutter zunehmend.

Die neue Niere war ihm erfolgreich verpflanzt worden, doch wie von Carina befürchtet, war es bei der Operation zu Komplikationen gekommen. Sabine hatte eine innere Verletzung davongetragen und war während der Operation fast verblutet. Nach einer erneuten Operation entzündete sich die Wunde und jetzt lag die Frau, die er als unerschütterlich kannte, in geschwächtem Zustand neben ihm und war an noch mehr Maschinen angeschlossen als Leon bei seiner Ankunft im Krankenhaus.

Er richtete sich auf. Die Narbe über seinem Becken schmerzte noch immer. Dort war ihm die Niere eingesetzt worden. Inzwischen war es ihm aber möglich, sich vorsichtig aufzurichten.

„Mama, kannst du mich hören?“

Ihr Puls war schwach, ihr Herzschlag unregelmäßig. Ein deutlicher Vorbote von dem, was bevorstand, dennoch wollte Leon es nicht wahrhaben, noch nicht einmal daran denken, dass seine Mutter ihn bald verlassen könnte.

„Mama?“

Langsam drehte seine Mutter den Kopf in Leons Richtung.

„Wie geht ... es dir?“, brachte sie mühevoll und auch nur mit einer Unterbrechung hervor, in der sie schwer schlucken musste.

Sie streckte ihre Hand nach der seinen aus. Leon stand auf und setzte sich auf die Kante ihres Betts.

„Mir geht es super. Ich war kurz davor, dass es mir richtig schlecht geht, aber du hast mich gerettet, so wie immer.“

Draußen vor dem Fenster setzte ein leichter Regen ein, es war Nacht und ein seichter Wind trieb die Tropfen direkt gegen das Fenster des Krankenhauszimmers.

„Leon“, sagte sie und schluckte erneut, „da ist etwas, das ich dir über deinen Vater nie erzählt habe.“

„Spielt das jetzt noch eine Rolle?“

„Mehr als je zuvor ... hör mir zu. Dein Vater hat sich nicht etwa das Leben genommen und war dann einfach weg. Als er es endlich geschafft hat, sich umzubringen, habe ich gewusst, dass er es tun würde. Wie, wo und wann.“

„Was?“, sagte Leon und jegliche Freundlichkeit war aus seiner Stimme gewichen. „Warum hast du ihn sterben lassen?“

„Es war sein vierter Selbstmordversuch. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, er wäre nur einfach in der Garage am Steuer eingeschlafen. Erst als ich gesehen habe, dass er alles abgedichtet hatte, damit die Abgase nicht ausweichen konnten, wurde mir klar, was er vorhatte. Glaub mir, Leon, ich habe alles, alles versucht, um ihm zu helfen. Und dein Vater war für jede meiner Ideen zu haben. Wir waren bei Therapeuten, er hat Tabletten genommen, wir haben unseren Alltag verändert. Er hat den Beruf gewechselt, war sogar mal ein Jahr nur zu Hause bei dir.“

„Das weiß ich noch.“

„Aber er hat es immer wieder versucht. Beim zweiten Mal habe ich es gerade noch verhindern können. Beim dritten war er schon halb erstickt, aber sein Genick war beim Sprung vom Hocker nicht gebrochen. Ich hab ihn losgeschnitten und er ist zu Boden gegangen. Danach haben ich und dein Vater ein langes und sehr schmerzhaftes Gespräch geführt.“

Sabine sah ihren Sohn mit Tränen erfüllten Augen an.

„Er fehlt mir noch immer, weißt du. Jeden Tag, jede Stunde. Wenn es dich nicht gäbe, wäre ich so schrecklich einsam gewesen, nachdem er sich das Leben genommen hat. Er hatte einfach seine Lebensfreude verloren. Die Tage, an denen er gut gelaunt war, wurden immer weniger, und irgendwann, nachdem er ein Jahr zu Hause war und wir wirklich alles probiert und verändert hatten, war er nur noch in schlechter Stimmung. Tagein, tagaus. Es war für ihn einfach vorbei.“

„Soll das etwa heißen?“

„Ich habe davon gewusst, und ich habe es zugelassen.“

„WARUM?“, schrie Leon wütend.

„Weil du einen geliebten Menschen nicht bei dir behalten kannst, wenn er selbst nicht mehr will. Und dein Vater wollte so weit weg, wie er nur konnte“, sagte sie und hielt sich die Hand vor den Mund. Sie weinte. „Also habe ich ihn gehen lassen.“

Leon nahm sie in den Arm, und drückte sie an sich.

„Versprichst du mir etwas?“, fragte Sabine.

„Alles.“

„Aber du musst es auch halten.“

„Natürlich“, sagte er und seine Stimme brach. Er wollte nicht weinen, es kostete ihn fast seine gesamte Kraft, sich zurückzuhalten. Er hatte den Blick abgewendet, aber ein Zittern konnte er nicht verbergen.

Seine Mutter legte ihm die Hand unter das Kinn und hob seinen Kopf an, sodass er ihr direkt in die Augen sah.

„Leon, mein Schatz. Wenn dir etwas im Leben wichtig ist, musst du dich immer darum kümmern. Ich habe deinen Vater zu lange für selbstverständlich genommen. Es hätte erst gar nicht zu seinem ersten Selbstmordversuch kommen dürfen. Wer dir wichtig ist, hat es verdient, von dir auch so behandelt zu werden. Immer. Hast du mich verstanden?“

Leon nickte.

„Und wenn du dich kümmerst, eure Beziehung hegst und pflegst, wird sie dir auch auf immer erhalten bleiben.“

Leon konnte nicht mehr länger an sich halten. Ihm kamen die Tränen und mit brüchiger Stimme sagte er: „Hab ich mich etwa nicht gut genug um dich gekümmert?“

Seine Mutter streichelte ihm die Wange. Langsam fielen ihr die Augen zu, doch sie schaffte es, sie wieder aufzuschlagen.

„Es ist nicht deine Aufgabe, für mich zu sorgen. Ich bin hier, um mich um dich zu sorgen. Und das werde ich noch lange, nachdem ich nicht mehr hier bin. Hast du mich verstanden?“

Er nickte.

„Ich habe Carina etwas aufgetragen, sie hat ein Päckchen von mir bekommen. Ein Geschenk für euch beide, es wird dir gefallen. Carina hat die Anweisung, es aufzubewahren, bis sie den Zeitpunkt für richtig hält. Es enthält einen Brief, dein Vater hat mir leider nie einen geschrieben, bevor er gegangen ist. Das hier ist zwar etwas anderes, aber ich hoffe, die Worte trösten dich ein wenig.“

Leon sagte nichts. Er saß da, starrte seine Mutter an, die blass und schwach vor ihm lag. Sie hatte innerhalb kürzester Zeit an Gewicht verloren. Der fröhlichen Frau, die noch bis vor Kurzem immer über ihn gewacht hatte, war ihre Schwäche deutlich anzusehen.

„Ich liebe dich, Lenny, vergiss das nie.“

Leon nahm seine Mutter in den Arm. Seine Tränen wurden von ihrer Krankenhauskleidung aufgesogen und wie er sie an sich drückte, verstummte das Geräusch ihres Herzschlages. Ihre Umarmung erschlaffte.

Erst die Nachtschwester konnte die beiden voneinander trennen.

5. Kapitel

Ein Anzug für zwei Anlässe

Leon saß auf seinem Bett und betrachtete sich im Spiegel. Er hatte noch nie zuvor einen Anzug getragen, genauso fremd fühlte sich die eng sitzende Kluft auch an. Der Grund für den Anzug war zunächst einmal die Beerdigung seiner Mutter, die heute Mittag stattfinden würde. Aber jetzt, am frühen Morgen, war er auf dem Weg zu einem Gespräch, das über seine Zukunft entscheiden sollte.

So mancher würde es vielleicht makaber finden, den Termin für ein Vorstellungsgespräch vor die Beerdigung der eigenen Mutter zu legen, aber Leon wusste, dass sie von ihm nichts anderes erwartet hätte. Schon gar nicht, dass er ihretwegen einen Schritt zurück machte oder eine Gelegenheit verpasste, die für ihn und Carina ein besseres Leben bedeuten würde.

Leon hatte schon gar nicht mehr mit Antworten auf seine Bewerbungen gerechnet. Wie alle im letzten Jahrgang hatte man ihm den Prozess des Bewerbens bis ins Kleinste wieder und wieder erklärt. Warum jemand ihn aufgrund seiner Zeugnisse und ein paar Urkunden über ehrenamtliche Arbeit einstellen sollte, war Leon aber noch immer ein Rätsel. Was sagte ein Haufen Papier schon über eine Person aus? Dokumente konnte man fälschen, das wusste er nur zu gut. Otis hatte sich bei einem Pharmaunternehmen als Abteilungsleiter beworben, woraufhin die sich in bester Laune erkundigten, woher denn bei seinen 17 Lebensjahren die 15 Jahre Berufserfahrung kamen. Auf seine Erklärung, die etwas hinkte, boten sie ihm telefonisch einen Platz in einer Versuchsgruppe an, in der ein neues Medikament getestet werden sollte.

Otis’ Bewerbungsaktion war erfolglos verlaufen, aber ihn, Leon, hatte man tatsächlich zu einem Gespräch eingeladen. Eine renommierte Firma mit Schild am Eingang und Parkplatz für jeden Mitarbeiter: Auf dem Spiel stand eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Was genau der Laden überhaupt machte, bei dem er sich da beworben hatte, das würde er noch kurz vor dem Gespräch in Erfahrung bringen.

Jetzt musste er sich erst mal mit dem Anblick von ihm in einem Anzug vertraut machen. So würde er seiner Mutter ein letztes Mal gegenüber treten, am offene Sarg ein letztes Mal in ihr Gesicht blicken, in der Hoffnung, dass ihre Totenstarre nicht irgendwelche wunderschönen Erinnerungen überschreiben würde, die er an sie hatte.

„Bist du endlich fertig?“, fragte Carina und trat in den Raum. Sie steckte in einem eng anliegenden schwarzen Kleid, das ihre Beine und schlanken Körper verbarg, und hatte ihre langen brünetten Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. In ihren Ohren steckten die gleichen Ohrringe, die sie jeden Tag trug. Sie legte immer Wert auf ein gepflegte Äußeres, ganz im Gegensatz zu Leon, der Bequemlichkeit über ein ordentliches Erscheinungsbild stellte.

Sie stand direkt vor ihm. Normalerweise würde er seine Hände um ihre Hüfte legen, sie näher an sich ziehen und sie küssen. Aber nicht heute.

Carinas strich ihm eine Haarsträhne von der Stirn.

„Bitte entschuldige, wenn mein Ton so ernst klingt. Du weißt, ich kann nicht anders.“

„Ich weiß, und ich liebe dich, ganz besonders weil du nicht anders kannst.“

Carina lächelte. Sie nahm Leons Hände, legte sie auf ihre Hüfte und trat einen Schritt nach vorne.

„Du solltest mich jetzt besser küssen“, sagte sie und neigte ihren Kopf zu seinem herab.

Ihre Lippen berührten sich und auch wenn Leon es nicht für möglich gehalten hatte, fühlte er sich nach dem Kuss ein bisschen besser.

„Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll?“

Ein komisches Gefühl hatte sich seit dem Tod von Leons Mutter in ihm ausgebreitet. Er hatte einen Menschen verloren, der ihm wichtig war. Vielleicht sogar der wichtigste in seinem Leben, wäre da nicht Carina. Wäre sie nicht gewesen, wäre Leon in ein tiefes Loch voller Depressionen gefallen, die ihn verschluckt hätten. Der Tod hatte ein Stück von ihm abgebrochen, das mit seiner Mutter zu Grabe gelassen wurde, aber Carina war da, um ihm am Abgrund die Hand zu halten. Leon legte seinen Kopf zur Seite und spürte ihre Hand auf seiner Schulter.

„Geh ruhig schon mal vor, wir treffen uns bei der ... du weißt schon.“ Das Wort wollte ihm einfach nicht über die Lippen. Beerdigung klang so endgültig. Als ob man den verstorbenen Menschen im Boden vergräbt, etwas Dreck auf den Sarg wirft und damit hatte sich die Sache erledigt. Am liebsten würde er gar nicht erst hingehen. Aber Carina hatte darauf bestanden.